Negociar con la cartera vacía

Para Churchill, las semanas que siguieron al Día D estuvieron dominadas por nuevas desavenencias estériles con los americanos. Roosevelt le envió una reprimenda propia de un director de escuela, redactada por Cordell Hull, con motivo del protagonismo que, al parecer, había concedido a los rusos en los asuntos de Rumanía a cambio de la conformidad soviética con el dominio británico de Grecia. Para los americanos, aquella actitud reflejaba el deplorable entusiasmo británico por el establecimiento de esferas de influencias pactadas de forma bilateral. Churchill respondió enojado al día siguiente: «Me resultaría muy fácil, según el principio general del deslizamiento a la izquierda, tan popular en política exterior, dejar que maduraran las cosas, hasta que el rey de Grecia se viera obligado a abdicar y [los comunistas d]el EAM instauraran el reinado del terror… No puedo admitir haber hecho nada malo en este asunto». Si Roosevelt pretendía sentirse ofendido por el hecho de que los británicos no informaran a la Casa Blanca de todos los cables enviados a Stalin en torno a las cuestiones de Grecia y Rumanía, ¿qué habría que decir de los mensajes enviados por los estadounidenses a Moscú acerca de Polonia, de los que no se había hecho partícipes a los ingleses? Churchill concluía con tristeza: «No imagino ningún otro momento en el que la carga de la guerra haya pesado más sobre mis hombros o en el que me haya sentido menos a la altura de sus problemas, cada vez más complicados».

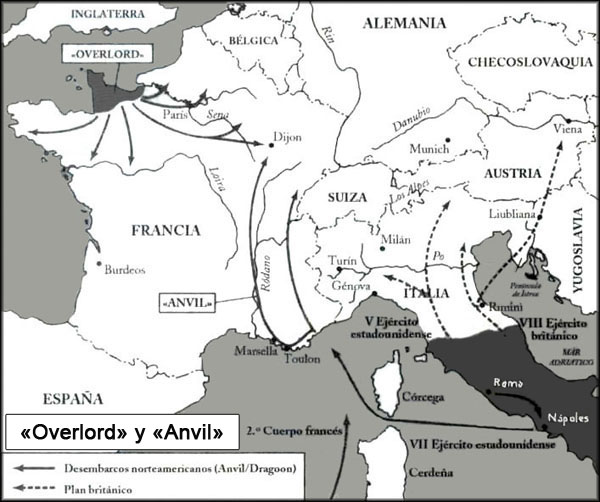

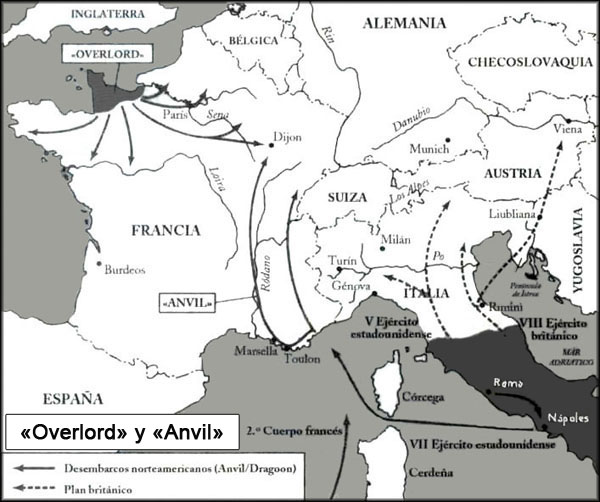

El primer ministro seguía estando a favor de efectuar desembarcos en la costa atlántica de Francia y no de la operación «Anvil», y, lo que es más espectacular, pretendía llevar a cabo una gran ofensiva contra Istria, en la costa del noreste de Italia, más allá de Trieste, que debía tener lugar en septiembre. Brooke actuó con mucha cautela en este sentido, advirtiendo de que la escabrosidad del terreno habría favorecido la posición de los defensores y habría precipitado una campaña de invierno en los Alpes. Pero los jefes de Estado Mayor y su superior fueron galvanizados por un mensaje alemán interceptado el 17 de junio. En él declaraba Hitler su decisión de mantener las posiciones de los Apeninos «como línea de bloqueo definitivo» para impedir que los aliados invadieran la llanura del Po y el norte de Italia. Se trataba, a juicio de los británicos, de una prueba contundente del compromiso de los alemanes en Italia y, por ende, de lo valioso que era luchar por el dominio de ese país. A los americanos —tanto a Eisenhower como a los jefes de Estado Mayor estadounidenses— no les impresionó lo más mínimo. A continuación se produjo una de las broncas más enconadas entre ingleses y americanos.

Los jefes de Estado Mayor británicos insistieron en que era «inaceptable» retirar de Italia más fuerzas aliadas. En su calidad de comandante supremo, Eisenhower reafirmó su compromiso con los desembarcos en el sur de Francia y rechazó con más contundencia aún las pretensiones de los británicos, planteadas en un plan trazado por Maitland Wilson, comandante en jefe del Mediterráneo, consistente en llevar a cabo una ofensiva desde el noreste de Italia hacia el llamado «pasillo de Liubliana». El 20 de junio, Ike escribió a Marshall diciendo que el plan de Maitland Wilson «parece no tener en cuenta el hecho de que los jefes del Estado Mayor conjunto han decidido hace ya algún tiempo convertir a Europa occidental en la base desde la que efectuarán las operaciones decisivas contra Alemania. Autorizar cualquier alejamiento de esa decisión tan cuerda me parece desacertado y potencialmente peligroso… En mi opinión, contemplar la idea de desviarnos por tierra vía Trieste hasta Liubliana, repito, Liubliana, constituye una forma intolerable de dedicarse a hacer conjeturas… No soy capaz de repetir, no soy capaz de ver en qué medida contribuye una cosa así a la imperiosa necesidad de explotar el anterior éxito de “Overlord”». El 24 de junio, los jefes de Estado Mayor americanos comunicaron que el plan de Maitland Wilson sobre Trieste era «inaceptable». Confirmaron su insistencia en que, como estaba previsto, debían retirarse de las operaciones que estaban llevándose a cabo en Italia las tres divisiones estadounidenses y las siete francesas que se había acordado destinar a «Anvil».

De modo muy inoportuno, Churchill apeló contra esta decisión a Roosevelt, mientras que el 26 de junio los jefes de Estado Mayor británicos reafirmaban en un comunicado a sus colegas de Washington lo «inaceptable» del nuevo despliegue. Marshall se mostró inconmovible. El día 28, Churchill envió una nota al presidente en la que decía: «Si debemos o no acabar con todas las esperanzas de una gran victoria en Italia y en todos su frentes y condenarnos a un papel pasivo en ese escenario, tras dividir al gran ejército aliado que está avanzando con tanta rapidez por la península, en aras de “Anvil” y todas sus limitaciones, es una cuestión muy grave que deben decidir el gobierno de Su Majestad y el presidente, con la junta de jefes de Estado Mayor». Él, por su parte, añadía, era totalmente hostil a la operación «Anvil». Al día siguiente, Roosevelt respondió al comunicado de Churchill en los siguientes términos: «Mis intereses y mis esperanzas», decía, «se centran en derrotar a los alemanes que se enfrentan a Eisenhower y entrar en Alemania, y no en limitar esa acción con el fin de llevar a cabo un esfuerzo superior en Italia». En plena campaña para la reelección, Roosevelt añadía que había además otras implicaciones políticas: «Nunca sobreviviría al más mínimo revés de “Overlord” si se supiera que había sido desviado a los Balcanes un número bastante considerable de tropas».

Sorprendentemente, Churchill volvió a la carga. En un mensaje a Roosevelt del día 1 de julio, tras una larga exposición de la inutilidad de «Anvil» —«la división de la campaña del Mediterráneo en dos operaciones, ninguna de las cuales puede alcanzar ningún resultado decisivo, es, en mi humilde y respetable opinión, el primer gran error estratégico y político del que los dos nos haremos responsables»—, concluía: «¿Qué puedo hacer yo, señor presidente, cuando sus jefes de Estado Mayor insisten en descartar nuestra campaña de ofensiva en Italia, con todas sus deslumbrantes posibilidades…, cuando tenemos que ver cómo la savia entera de esa campaña es trasladada al valle del Ródano?… Estoy seguro de que si hubiéramos podido celebrar una reunión, como propuse tantas veces, habríamos llegado a un feliz acuerdo». Aquello era deplorable. Suponía una falta de tacto extraordinaria por parte del primer ministro sugerir al presidente que, si hubiera tenido ocasión de engatusarlo en una entrevista cara a cara, lo habría convencido de que debía ignorar las opiniones de sus jefes de Estado Mayor. A su propia plana mayor les expresó su desprecio por sus aliados norteamericanos: «El conjunto Arnold-King-Marshall es uno de los equipos estratégicos más estúpidos que hayan podido verse nunca. Son unos buenos chicos y no hace falta decírselo».

Los americanos se mostraron impasibles ante el bombardeo de cables procedentes de Londres. Con una formalidad glacial, los británicos accedieron a lanzar la operación «Anvil» —cuyo nombre había sido cambiado últimamente por el de «Dragoon»— el 15 de agosto. Fue entonces cuando Churchill se dio cuenta de que flaqueaba su influencia sobre el presidente estadounidense y, por ende, sobre su país. «Hasta “Overlord”», escribiría más tarde Jock Colville, «se veía a sí mismo como la autoridad suprema a la que se remitían todas las decisiones militares». En adelante, se convertiría, «por la fuerza de las circunstancias, en poco más que un mero espectador». El primer ministro dijo después a Moran: «Hasta julio de 1944, Inglaterra tuvo bastante que decir sobre todas las cosas; a partir de esa fecha fui consciente de que era América la que tomaba las grandes decisiones».

Los británicos siguieron adoptando una actitud obstinadamente protectora con la campaña de Italia mucho después de que ésta empezara a deteriorarse, e incluso tras el éxito deslumbrante de «Overlord». Marshall había cometido una buena cantidad de errores en la guerra, pero lo mismo les había pasado a Brooke y a Churchill. Nada de lo que decían los comunicados intercambiados aquel verano entre Londres y Washington justificaba la actitud despectiva del primer ministro hacia las autoridades militares estadounidenses. Se ha criticado a menudo a Eisenhower, y a veces con razón, por su falta de imaginación estratégica, aunque indudablemente Marshall y él tuvieran razón en insistir en la concentración de fuerzas en Francia.

Pero a Churchill le costaba aceptar el hecho de verse a sí mismo —y de paso a su propio país— relegado a un segundo plano a la hora de tomar las grandes decisiones. Un especialista americano en ciencias políticas, William Fox, acuñó en 1944 el término «superpotencia». Daba por descontado que Gran Bretaña podía considerarse una superpotencia. La verdadera medida de lo que es una superpotencia, sin embargo, la da la capacidad que tiene una nación de actuar de forma unilateral. Y esa capacidad la había perdido el país de Churchill. La consternación y la frustración hicieron mella en su estado de ánimo. Eden escribió el 6 de julio: «Después de cenar [se celebró una reunión del] Comité de Defensa realmente espantosa, nominalmente acerca de la estrategia en Extremo Oriente. Comenzamos con una referencia de W. a las críticas de los americanos a la excesiva cautela de Monty, críticas con las que W. parecía estar de acuerdo. Ello provocó la explosión del jefe del Estado Mayor General del Imperio». Brooke anotó en su propio diario:

¡Terrible reunión con Winston que duró hasta las dos de la madrugada! Fue la peor que hemos tenido con él. [Churchill] estaba muy cansado como consecuencia de su discurso en la Cámara acerca de las bombas volantes, y había intentado recuperarse tomando un trago. Como consecuencia de todo ello se encontraba en un estado de sensiblería, irritabilidad y embriaguez, dispuesto a sentirse ofendido por cualquier cosa, sospechaba de todo el mundo, y tenía ganas de desquitarse de los americanos. Tantas ganas tenía de desquitarse de ellos que todos sus planteamientos estratégicos se vieron distorsionados. Empecé teniendo una buena pelotera con él. Se había puesto a insultar a Monty porque las operaciones no iban más deprisa… Yo estallé y le pregunté si no podía confiar en sus generales cinco minutos, en vez de estar siempre insultándolos y menospreciándolos… Planteó entonces una serie de propuestas pueriles, como, por ejemplo, crear una Guardia Nacional en Egipto que suministrara una fuerza capaz de ocuparse de los disturbios en Oriente Medio. Hasta media noche no pudimos entrar en materia y tratar el tema que habíamos ido a discutir, la guerra en Extremo Oriente… Acabó enfadándose con Attlee y teniendo una buena pelea con él acerca del futuro de la India. ¡Nos retiramos protegidos por esa cortina de humo justo a las dos de la mañana, sin conseguir nada más que perder los estribos y unas horas de sueño valiosísimas!

Eden comentó más tarde: «La llamé “una velada deplorable”, como en efecto fue. Un año antes no habría podido producirse [una cosa así]; estábamos todos marcados por el hierro de cinco años de guerra». Episodios como el descrito por Brooke, en los que se producían ese tipo de rifirrafes con Churchill, fueron motivo de consternación para todos los que apreciaban al primer ministro, tanto para sus colaboradores personales como para su familia, cuando fueron publicados durante la década siguiente. Los antiguos íntimos del primer ministro se ofendieron especialmente por las críticas que decían que su gestión se vio perjudicada de mala manera por el alcohol. El jefe del Estado Mayor General del Imperio fue equiparado con lord Moran, cuyo diario apareció en 1966, no sólo como traidor a la leyenda de Churchill, sino también como propalador de falsos testimonios acerca de su gestión. Pero las opiniones de uno y otro eran compartidas por muchos. Tras escuchar durante algún tiempo al primer ministro en una sesión del comité, Woolton se inclinó hacia Dalton y le susurró al oído, como habría hecho un escolar travieso: «Está muy mamado». El agotamiento y la frustración probablemente influyeran más que el brandy en los exabruptos de Churchill. Pero existen pruebas evidentes de que en 1944-1945 sufrió cada vez más de pérdida de disciplina intelectual, e incluso de coherencia.

Su combatividad, que tan maravillosamente útil había resultado para su país durante los años anteriores, se volvía desastrosa cuando iba dirigida contra sus propios colegas, hombres de grandes capacidades y de enorme dedicación, que sabían que no merecían ser tratados de modo tan brutal. Churchill aún podría revivir sus extraordinarios poderes en las grandes ocasiones, algunas de las cuales todavía estaban por llegar. Aún se producirían muchos más destellos de agudeza y de genio. Pero los personajes clave para la dirección de la guerra en Gran Bretaña, en vez de mirar directamente hacia él como fuente de todas las decisiones, empezaban a mirar por encima de su hombro hacia un futuro del que suponían que iba a estar ausente. Deseoso de sucederlo, Eden se impacientaba terriblemente cuando el primer ministro parecía poco dispuesto a reconocer su propia mortalidad política. «Almuerzo a solas con W.», escribió el 17 de julio. «Estaba de bastante buen humor. Me quedé pálido cuando dijo que cuando se rompiera la coalición deberíamos estar dos o tres años en la oposición y luego volver juntos para arreglar el desaguisado».

Hubo, sin embargo, todavía muchos momentos en los que Churchill se ganó los corazones de la gente, empezando por el propio secretario del Foreign Office, con sus muestras de simpatía y de dulzura. El 4 de agosto, cuando Eden se presentó en Downing Street con su hijo Nicholas, recién llegado de Harrow School por las vacaciones, el primer ministro deslizó subrepticiamente en la mano del niño dos billetes de una libra, más de lo que cobraba un soldado del ejército en quince días, recomendándole en voz baja y por supuesto en vano que «no se lo dijera [a su padre]». Los compañeros de Churchill se morían de aburrimiento cuando se ponía a recitar largos pasajes del Marmion y de los Lays of Ancient Rome[12] durante la sobremesa en Chequers, pero ¿cuántos otros líderes nacionales en la historia habrían sido capaces de deleitarlos con semejantes actuaciones? Se emocionó hasta el éxtasis durante la proyección de una nueva película de Laurence Olivier sobre el Enrique V de Shakespeare, entre otras cosas porque no le cabía la menor duda de quién era el que estaba desempeñando un papel comparable al del antiguo rey en la epopeya vivida por la Inglaterra de mediados del siglo XX. Su impaciencia seguía siendo la misma. Yendo una vez en coche de Downing Street a Northolt en compañía de Brooke, su séquito se encontró con un desvío por obras en la calzada. Churchill insistió en levantar las barreras para que los coches continuaran por una vereda. Ni siquiera el rey habría hecho nunca una cosa así, declaró con una sonrisa de desfachatez, «pues era mucho más respetuoso de la ley».

En cuanto a la guerra, a finales del verano de 1944, los temores que habían acosado a Churchill y a sus altos mandos militares durante la primavera fueron sustituidos por la certeza de que la sentencia de Alemania había sido dictada. ¿Pero para cuándo? En este sentido, el primer ministro mostró mejor criterio que sus generales. Hasta finales de septiembre, pensaron en que la caída final de los nazis se produciría a finales de aquel año o comienzos del siguiente. Churchill, en cambio, dijo en una sesión de la junta de jefes de Estado Mayor el 14 de julio: «Naturalmente era cierto que los alemanes se enfrentaban en aquellos momentos a graves dificultades y que podían dejar de combatir. Pero, por otra parte, las pruebas de las que disponían parecían demostrar que tenían intención de seguir luchando, y creía que si continuaban haciéndolo, podrían seguir combatiendo hasta bien entrado el año siguiente». Su opinión no varió ni siquiera tras el drama del atentado fallido con bomba contra Hitler del 20 de julio. Aquel suceso vino a poner de relieve la existencia de la oposición interna a Hitler en Alemania… y su debilidad.

Persiste la ilusión de que los aliados no supieron aprovechar durante la guerra las oportunidades para promover la causa de los «alemanes buenos» que se oponían a Hitler, rechazando los planteamientos de individuos tales como Adam von Trott. Pero parece que los británicos tenían razón, en primer lugar, al suponer que los escarceos de ese tipo habrían acabado por saberse, alimentando así la paranoia soviética en torno a la consecución de una paz negociada; y, en segundo lugar, al creer que la facción anti-Hitler era débil y estaba mal organizada. Michael Howard ha escrito: «Sabemos que las “personas que piensan como es debido” existían, en efecto; pero lo curioso es que… fueran tan pocas, y que su influencia fuera tan escasa». Howard señala que casi todos los conspiradores del atentado de julio de 1944 eran nacionalistas fervientes, que abrigaban unas ambiciones grotescas sobre la forma de gobierno de su país después de la guerra.

Si lograban deponer a Hitler, sus enemigos internos esperaban convencer a los aliados de que reconocieran las fronteras que tenía Alemania en 1914, e incluso negarse a devolver a Francia Alsacia y Lorena, anexionadas en 1870 y de nuevo en 1940. La mayoría de los conjurados en el atentado compartía unas ideas obstinadamente derechistas en lo tocante al futuro gobierno de Alemania. En mayo de 1944, Claus von Stauffenberg adoptó explícitamente una visión basada en el mantenimiento de la unión de Alemania y Austria, en la conservación de la región checa de los Sudetes, y en la oferta de una «autonomía» para Alsacia y Lorena. El principal objetivo de la mayoría de los que participaron en la conspiración contra Hitler, como supo ver en su momento el Foreign Office, era conseguir la ayuda de ingleses y americanos contra los rusos. Resulta fácil comprender por qué después de la guerra los alemanes intentaron hacer de los conjurados del atentado de julio unos santos. Pero para el gobierno de Churchill habría representado una locura coquetear con ellos, y no hay motivo alguno que obligue a los historiadores a tenerles un respeto excesivo. Una gran mayoría de los conjurados del 20 de julio se volvieron contra Hitler no ya porque fuera un malvado por encima de toda ponderación, sino porque veían que estaba conduciendo a Alemania a la catástrofe.

El historiador John Wheeler-Bennett, amigo de Eden y conocedor a fondo de Alemania, confeccionó un memorándum sobre la conspiración para el Foreign Office. Lo escribió el 25 de julio, y sugería en él que su fracaso había sido una bendición. Creía que si Hitler hubiera sido asesinado y los generales alemanes del «Viejo Ejército» se hubieran acercado a los aliados occidentales en busca de unos términos para la negociación que excluyeran la rendición incondicional, se habrían producido muchas situaciones incómodas. Oliver Harvey iba más allá cuando escribió en su diario: «Desprecio a los generales más que a Hitler, que merece de ellos un trato mejor». Es indudable que semejante afirmación venía a expresar hasta extremos realmente perversos ciertas ideas británicas acerca de las obligaciones de un militar. Harvey declaró, al término de una conversación con el general sir Frederick Morgan, que éste se había mostrado de acuerdo «con la necesidad de erradicar al Gran Estado Mayor alemán (Grosser Generalstab) y [que] agradecía que Hitler no hubiera volado por los aires el otro día». Wheeler-Bennett escribía también que «la purga que está llevándose a cabo en estos momentos está retirando de escena presumiblemente a numerosos individuos que nos habrían causado muchas dificultades, no sólo de haber tenido éxito el complot, sino también tras la derrota de la Alemania nazi». Era un veredicto extraordinariamente brutal. Pero, desde luego, es cierto que la opinión pública inglesa y norteamericana se habría visto inmersa en un mar de confusión y las relaciones de Occidente con los soviéticos habrían entrado en crisis, si de repente se hubiera presentado una oportunidad de poner fin a la carnicería en Europa mediante unas negociaciones con los alemanes supuestamente «buenos».

Aquel mes de julio, en vista de los nuevos informes de los servicios de inteligencia acerca de las operaciones que estaban llevándose a cabo en el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, Churchill escribió a Eden en los términos más explícitos que utilizó en toda la guerra a propósito del carácter de las acciones de los nazis contra los judíos: «No cabe duda de que probablemente sea el crimen más grande y más horrible que se ha cometido en toda la historia del mundo… Es evidente que todos los individuos relacionados con este crimen que caigan en nuestras manos, incluidas las personas que no hicieron más que obedecer órdenes al llevar a cabo esa carnicería, deberían ser ejecutados». No obstante, una vez más los británicos descartaron la idea de bombardear las instalaciones de los campos de exterminio y vías de comunicaciones, en parte por su supuesta ineficacia —en la idea de que cualquier daño ocasionado habría podido ser reparado fácilmente— y en parte por el motivo espurio de que las deportaciones de judíos de Hungría, cuyo conocimiento dio lugar a la nota de Churchill, al parecer, habían cesado.

Incluso en aquellos momentos, a los políticos británicos se les escapó la magnitud de las matanzas de los nazis. Un agente de los servicios de inteligencia, conocedor de los mensajes descifrados de Ultra, que dio una conferencia a algunos oficiales de alto rango acerca de la maquinaria de represión de los alemanes en 1944, habló en su informe de la matanza de miles, no de millones de personas, y no mencionó en ningún momento explícitamente a los judíos. Del mismo modo, la Declaración Conjunta de los Aliados efectuada en Moscú en noviembre de 1943, en la que se advertía de las represalias que se debían tomar contra los alemanes que hubieran participado en el «fusilamiento en masa de oficiales italianos o en la ejecución de rehenes franceses, holandeses, belgas o noruegos, o de campesinos de Creta, o que hubieran intervenido en la matanza infligida al pueblo de Polonia o en los territorios de la Unión Soviética», omitía a los judíos.

Parece que no hay duda de que los servicios de inteligencia británicos y norteamericanos poseían a finales del verano de 1944 información suficiente, gracias a Ultra y a los prisioneros fugados de Auschwitz, para deducir que en la Europa ocupada por los nazis estaba haciéndose algo singularmente terrible con los judíos, si los testimonios hubieran sido puestos debidamente de relieve. El hecho de que ninguno de los dos gobiernos actuara ha merecido censuras brutales por parte de los más críticos. Pero, según parece, Churchill, Roosevelt y sus principales subordinados merecen un poco de comprensión por el hecho de no haber dado una respuesta adecuada. En primer lugar, incluso en 1944 tanto en Londres como en Washington seguía rechazándose instintivamente la idea de que una sociedad europea, incluso una sociedad gobernada por los nazis, fuera capaz de perpetrar unas matanzas de una magnitud tan titánica como las que fueron puestas al descubierto en 1945-1946. En segundo lugar, los testimonios en torno a la masacre de los judíos eran vistos todavía en el contexto de otras matanzas en masa ya conocidas, como las de rusos, polacos, griegos, yugoslavos, italianos y otros pueblos sojuzgados. Los británicos, en especial, tenían miedo de repetir los errores de la primera guerra mundial, cuando las atrocidades de los alemanes fueron exageradas adrede con fines propagandísticos. Aquella utilización tendenciosa dio lugar a que se desarrollara una importante ola de rechazo y de cinismo en el pueblo británico hacia su propio gobierno.

Por último, dadas las limitaciones, por lo demás bien sabidas, de los bombardeos de precisión incluso cuando había buena información sobre los objetivos suministrada por los servicios de inteligencia, la necesidad de llevar a cabo alguna acción concreta contra la maquinaria de muerte de los nazis fue descartada porque se consideró más convincente el argumento general que propugnaba la aceleración de la victoria militar para poner fin a los sufrimientos de los pueblos oprimidos de Europa. Los aviadores podían estar seguros de que cualquier bombardeo de los campos habría causado la muerte de muchos prisioneros. La posteridad habría tenido el privilegio de reconocer que quizá fuera un precio que habría valido la pena pagar. Pero en plena vorágine de guerra, por utilizar una frase de Churchill tomada de un contexto distinto, podemos entender por qué ni los británicos ni los americanos actuaron con la energía y el compromiso que la retrospectiva demuestra que habrían sido adecuados. La mayoría de los historiadores moderados especializados en este período reconocen que, en realidad, es dudoso que una acción más o menos plausible de las fuerzas aéreas hubiera supuesto un impedimento importante para la continuación de las operaciones de la maquinaria de muerte de los nazis.

Una y otra vez durante aquel verano, Churchill vio frustradas sus aspiraciones. Deseaba ansiosamente que Gran Bretaña tuviera el honor de albergar una cumbre, después que él había tenido que viajar tan lejos y tantas veces para contentar a Roosevelt y a Stalin.

Propuso entonces como sede de la cumbre Invergordon, en Escocia, aduciendo que los otros dos líderes habrían podido llegar hasta allí en un buque acorazado. El rey habría tenido ocasión de recibir a los «Tres Grandes» en Balmoral. Pero Stalin se negó rotundamente a salir de Rusia. Aunque Roosevelt se mostró dispuesto a celebrar un encuentro bilateral y durante algún tiempo se le vio entusiasmado con la idea de ir a Invergordon, finalmente decidió que la conferencia no se celebrara en Gran Bretaña. El presidente no tenía ningunas ganas de dejarse ver, especialmente en un año de elecciones en Estados Unidos, como huésped del socio subordinado de su país. Se concertó así una segunda visita a Quebec para el mes de septiembre.

La solitaria lucha que libraba Churchill para salvar los fragmentos que quedaban de la libertad de Polonia resultaría incluso menos gratificante. Se permitió un arranque de esperanza cuando Stalin le cablegrafió el 23 de julio apoyando una «unificación de los polacos que mostraran buena disposición hacia Gran Bretaña, la URSS y Estados Unidos». Interpretando aquel comunicado —cosa que no hizo Eden— como un signo de que el líder soviético estaba dispuesto a acoger a los «polacos de Londres» en un nuevo régimen, Churchill dijo a Roosevelt: «Parece que es lo mejor que hemos recibido nunca del tío Pepe». Pero pronto quedó claro el significado del reconocimiento concedido por Stalin al Comité Nacional Polaco, régimen títere de Moscú, llamado en Londres «los polacos de Lublin». Stalin estaba empeñado en imponer un gobierno polaco dominado por los comunistas, y sólo una representación simbólica de otros intereses. Debido a la presión extrema de Churchill, el primer ministro polaco en el exilio en Londres, Stanislaw Mikolajczyk, accedió a volar a Moscú. Pero Mikolajczyk tenía razón al suponer que la obediencia a Stalin no resultaría útil ni para él ni para la libertad de su país.

El 31 de julio, con las tropas soviéticas a sólo veinticinco kilómetros detrás del Vístula, el «Ejército Nacional» polaco lanzó su sublevación en Varsovia. Durante las angustiosas semanas que siguieron a este acontecimiento, Churchill intentó tener acceso a los campos de aterrizaje rusos para desde ellos enviar armas a los polacos. Pese a su tono serio y humilde —algunos cables enviados a Stalin eran verdaderas súplicas—, las peticiones del líder británico no lograron conmover a Moscú. El caudillo ruso creía que Churchill había provocado deliberadamente la Sublevación de Varsovia para asegurar a los «polacos de Londres» el gobierno de su país. Los rusos estaban decididos a impedir semejante resultado. Es indudable que el primer ministro había venido promoviendo desde 1940 un ideal de rebelión popular, y que algunos agentes de la SOE habían fomentado las ilusiones de los polacos. Pero Churchill no intervino en el lanzamiento de la Sublevación de Varsovia, que fue una iniciativa puramente local. Aunque a partir de ese momento apoyó la campaña a favor de la libertad de Polonia durante muchos meses, sabía que sus posibilidades de éxito eran muy pocas. Los americanos no eran indiferentes a lo que estaba pasando, desde luego, pero eso es lo que les pareció a Londres y a Moscú. El Ejército Rojo se encontraba dentro de Polonia, mientras que las fuerzas de Eisenhower estaban muy lejos de allí.

Más grave aún, desde el punto de vista de Churchill, fue la frustración de sus deseos estratégicos. Realizó un último intento, aunque en vano, de convencer a los americanos de que no llevaran a cabo una campaña en Birmania. Durante toda la guerra, aunque Churchill estuviera ansioso por demostrar que las fuerzas británicas recuperaban las colonias de Gran Bretaña en el Extremo Oriente, su interés por los medios militares empleados para lograrlo fue esporádico y poco convincente. Casi toda su atención y casi todo su entusiasmo se centraron en la guerra contra los alemanes, incluso cuando el ejército imperial de Slim estaba a punto de marchar sobre el río Chindwin y la frontera de Birmania.

Hasta casi el último día antes de los desembarcos en el sur de Francia el 15 de agosto, Churchill luchó denodadamente para que «la operación “Anvil” fuera abortada», y siguió pidiendo que se realizaran ataques alternativos en la costa atlántica de Francia, o en el noreste de Italia. «Me apena comprobar que ni siquiera las espléndidas victorias ganadas ni la ampliación de las oportunidades nos unen en la estrategia», escribió el 6 de agosto a Hopkins, que se hallaba en Washington. Los ingleses no supieron darse cuenta de que los argumentos a favor de la invasión del sur de Francia eran menos convincentes de cara a despertar el interés de los americanos que los empleados en pro de la retirada de Italia de cuantos hombres fuera posible.

En vista de que eran tantas las dificultades y decepciones con las que chocaba, Churchill decidió utilizar una panacea bien conocida: la actividad personal. Con un enorme patetismo, que venía a marcar su paso de primer motor a simple espectador, se dedicó durante algunas semanas a hacer turismo por los campos de batalla. Y a lo largo de sus viajes realizó también algunas tareas importantes. Pero aquellos viajes representaban un sustitutivo de la práctica de la política, no un medio de llevarla a cabo. El 20 de julio voló a Normandía, donde estaban desplegados en esos momentos 1,4 millones de soldados aliados. El 5 de agosto volvió a hacer una gira por la zona de combates y se reunió con los altos mandos. Ambos viajes le encantaron, pues pudo saborear como nunca la cercanía de la música de los cañones. Subestimó la magnitud y la rapidez del colapso de los alemanes que estaba produciéndose en Francia, y las nuevas oportunidades estratégicas que ello traería consigo. En su opinión, los combates habrían de prolongarse varios meses antes de que las tropas aliadas pudieran llegar a la frontera alemana. Si hubiera visto lo inminente que era el espectacular cambio que iba a producirse en las circunstancias de los ejércitos de Eisenhower, con el hundimiento de la resistencia alemana en Francia, probablemente habría permanecido por allí cerca, para lanzar una andanada de mensajes imprecatorios a Roosevelt, a Marshall, a Eisenhower y a Brooke. Lo cierto es, sin embargo, que partió hacia el Mediterráneo.

El 11 de agosto aterrizó en Argel. Tras convocar a De Gaulle a una reunión, se puso hecho una furia cuando el francés, lleno de indignación por la negativa de los aliados a concederle autoridad en su propio país, se negó a acudir ante su presencia. Randolph Churchill, que estaba recuperándose del accidente aéreo sufrido en Yugoslavia, se encontró con su padre y lo escuchó lanzar una tormentosa diatriba contra De Gaulle. Luego, en una insólita intervención digna de todo un estadista, Randolph le instó a tener piedad: «Al fin y al cabo, es un frustrado que representa a un país vencido. Tú, como líder indiscutible de Inglaterra y principal artífice de la victoria, puedes permitirte el lujo de ser magnánimo». Churchill escribió más tarde a Clementine: «Creo que la Francia de De Gaulle será una Francia más hostil con Inglaterra que ninguna otra desde lo de Fachoda [1898]».

No obstante, debido a la constante presión de Eden, Churchill apoyó la causa de De Gaulle frente a los americanos. Antes del Día D, el almirante Leahy, jefe de Estado Mayor de Roosevelt, que había prestado servicio como embajador norteamericano en Vichy, dijo al presidente que los aliados encontrarían en el mariscal Pétain a su socio más adecuado en las negociaciones con los franceses, debido a la popularidad de que gozaba entre el pueblo. En las semanas siguientes a la invasión, esta ilusión se vio frustrada por los combatientes de la resistencia, que se hicieron con el poder en las zonas liberadas y mostraron un apoyo abrumadoramente mayoritario a De Gaulle. Los hombres de Vichy fueron relegados por sus compatriotas a la cárcel o al olvido. A finales de agosto, el general recibió permiso para volver a Francia, donde se convirtió de facto en el gobernante del país. Dos meses después, aunque muy en contra de su voluntad, Washington reconoció su liderazgo al frente del gobierno provisional de Francia.

El 12 de agosto, Churchill voló a Italia, donde se instaló en la residencia de Maitland Wilson, Villa Rivalta, con vistas al golfo de Nápoles. Permaneció en Italia más de dos semanas, bañándose varias veces en el mar, con sumo gusto, y celebrando diversas reuniones. Siguió echando pestes contra el traslado de tropas de Italia a Francia. En aquellos días de mediados de agosto, cien mil hombres fueron sacados de Italia en naves de desembarco. Una mañana soleada que había salido a dar un paseo en barca, Churchill vio cómo lo vitoreaban cientos de soldados apoyados en las barandillas de los buques que se dirigían a la Costa Azul. Agradeció sus vítores, pero en sus memorias escribió el siguiente comentario: «No sabían que, si por mí hubiera sido, estarían navegando en una dirección bien distinta». En cuanto a la población de Italia, tras años y años de proclamar la necesidad de adoptar una actitud de firmeza, si no de intransigencia, frente al país de Mussolini, la vista de las caras sonrientes de los italianos aplacaron su corazón, reavivando su inveterado instinto hacia la clemencia.

Se reunió con Tito, que llegó en avión desde Yugoslavia, y lo agasajó calurosamente. El líder comunista regresó a su cuartel general tan encantado con el primer ministro que algunos de sus camaradas partisanos se alarmaron. Desoyendo sus advertencias acerca de la doblez del líder británico, el yugoslavo comentó entusiasmado: «¡La cosa no es tan simple como vosotros creéis! Sí, Churchill es un imperialista, y un anticomunista. Pero, aunque no lo creáis, sus ojos estaban arrasados en lágrimas cuando me vio. Dijo casi entre sollozos: “¡Es usted la primera persona de la Europa esclavizada a la que veo!”. ¡Churchill me dijo incluso que le habría gustado lanzarse en paracaídas sobre Yugoslavia, pero que era demasiado viejo!». Un partisano movió la cabeza con incredulidad y susurró a otro al oído: «Estos ingleses son muy listos. Una escolta de buques de guerra y unas maniobras en honor del Viejo [Tito], y ya veo el impacto que ha tenido todo ello sobre él».

El 16 de agosto, Churchill contempló los desembarcos de la operación «Dragoon» desde un buque de asalto anclado a unas millas de la costa. En una carta a Clementine describía el esplendor de la flota «desplegada a lo largo de treinta kilómetros de costa con la pequeña St. Tropez en medio». Los invasores no encontraron demasiada oposición, y pronto se vieron avanzando a toda velocidad hacia el noreste para encontrarse con los ejércitos de Eisenhower el 12 de septiembre. El primer ministro se pasó horas hablando de política mediterránea con Macmillan, Maitland Wilson y otros. La forma en que habían llevado los ingleses los asuntos de Italia no había sido muy brillante, y esa misma impresión tenían los americanos. Churchill y Eden accedieron al regreso de Moscú del líder comunista en el exilio Palmiro Togliatti, y a su inclusión en el gobierno italiano a cambio del reconocimiento de éste por parte de los rusos. El obstinado rechazo de los británicos a la participación en él del conde Carlo Sforza, antiguo ministro de Asuntos Exteriores, que había vivido en Estados Unidos y gozaba de la estima de los americanos, molestó bastante a Washington. Londres había sido pillada por sorpresa cuando el mariscal Badoglio fue echado del gobierno italiano en junio de 1944. Después, el afán de los británicos por crear y mantener en Roma un régimen que resultara aceptable para Churchill y sus colegas provocó las críticas constantes del Departamento de Estado y de los medios de comunicación estadounidenses. Las ideas de los americanos eran muy ingenuas, pero se basaban en su compromiso con los derechos de autodeterminación de Italia, que, en su opinión, los británicos despreciaban, como era natural, dado su talante imperialista.

La atención de Churchill fue centrándose cada vez más en Grecia, donde veía un grave peligro de golpe de estado de los comunistas. Las guerrillas del EAM-ELAS, armadas por la SOE, eran la fuerza mejor organizada del país. Cuando los alemanes empezaron a retirarse del sur de Grecia, Churchill ordenó que se tuvieran tropas británicas listas para volar a Atenas en el momento en que el enemigo abandonara la ciudad, con el fin de prevenir un golpe de los comunistas. Resultó difícil encontrar los efectivos necesarios, pues los ejércitos aliados de Italia se habían visto muy mermados a fin de que sus tropas pudieran participar en la operación «Dragoon», pero el primer ministro insistió en que tenía que haber fuerzas disponibles para Grecia. Se destinaron a esa tarea algunas unidades aerotransportadas.

Luego avanzó hacia el frente, vestido con uniforme del ejército de verano, con galones y un salacot que habría parecido absurdo en cualquier otro. Alexander lo llevó en automóvil hasta lo alto de una colina desde donde pudo oír el fuego de las armas cortas, contempló cómo las ametralladoras golpeaban al enemigo en medio de una lluvia de casquillos vacíos dando vueltas entre el polvo, y vio cómo los tanques entraban en combate produciendo un horrible estridor. Aquella excursión le proporcionó más alegría que cualquier otra experiencia de los últimos meses de la guerra. Se encontraba en medio de un ejército británico que, aunque no inmediatamente triunfante, era indudable que llevaba las de ganar, en compañía de un general al que consideraba todo un paladín. Alexander recibió muchos menos reproches por la lentitud de su avance que Montgomery. Churchill echó la culpa de la triste y sangrienta situación del teatro de operaciones italiano exclusivamente a los americanos. En su opinión, habían arrebatado al ejército de Alexander todos los medios con los que habría sido posible cambiar la suerte de Europa e impedir que los Balcanes cayeran bajo la dominación soviética. Muchos de los que estaban interviniendo en la lucha y soportando todos los sacrificios, eran de su mismo parecer. Un humilde radiotelegrafista del VIII Ejército escribió en su diario el 27 de agosto de 1944: «Tengo la seguridad de que éste es un frente de segunda categoría y por eso se le niegan los medios imprescindibles para hacer la guerra».

El 29 de agosto, Churchill aterrizó de nuevo en Gran Bretaña con una temperatura de casi 40 °C. y una mancha en uno de sus pulmones que llevó a los médicos a prescribirle otra tanda de pastillas M & B. No había conseguido ningún resultado interesante en el Mediterráneo, ni tampoco en Normandía, excepto aliviar la sensación cada vez más intensa de impotencia que tenía, y satisfacer su pasión por ser testigo directo de los grandes acontecimientos. El funcionario del Foreign Office Oliver Harvey se quejó desdeñosamente de que el primer ministro anduviera «tonteando por ahí en Italia». En medio de la destrucción y las matanzas provocadas en Londres por la ofensiva con bombas volantes, Churchill se enfrentaba en su propio país a un riesgo personal mucho más grave que en Normandía o en el Mediterráneo. Aunque su gobierno tenía mucho que hacer, la mayoría de las tareas que le aguardaban no eran de su agrado. Los ministros tenían que dedicar cada vez más tiempo a preparar la paz. En el peor de los casos, como máximo faltaba para la victoria un año o dos. El pueblo británico miraba con unas ansias mezcladas con incertidumbre hacia un futuro sin guerra. Pero el interés del primer ministro por los asuntos internos era intermitente y superficial. David Reynolds señala que, en sus memorias, Churchill no menciona ni una sola vez la Ley de Educación Butler de 1944, la medida legislativa más importante en el orden interno de todo su mandato como primer ministro durante la guerra. Ismay observó en una ocasión: «Cabe suponer que el primer ministro anote cien puntos en un partido de cricket de la liga internacional, pero no vale nada jugando en un partido de pueblo». Los temas de la reconstrucción de posguerra y los intereses mundanos del pueblo británico agobiado por los problemas necesitaban ministros capaces de salir a jugar en muchos partidos de cricket de pueblo.

Las preocupaciones constantes de Churchill eran ganar la guerra y asegurar el lugar ocupado por el imperio británico en el nuevo mundo. Para los que estaban obligados a trabajar con él, las dificultades aumentaron. Su salud deteriorada, sus estruendosos monólogos y su negativa en las reuniones del gabinete a abordar temas que no despertaran su interés, planteaban grandes dificultades. Leo Amery se lamentaba en los siguientes términos: «Desde luego, nuestras reuniones en el gabinete son cada vez más incoherentes, aunque veo que todo el mundo habla mucho más, incluso todos a la vez, de lo que solía ocurrir cuando Winston ocupaba todo el campo y no dejaba sitio a nadie… Lo que me harta tanto en los gabinetes es la misma sensación que tiene uno cuando va con prisa en taxi a coger el tren y el conductor va despacio y coge todos los semáforos en rojo».

El filósofo e historiador Isaiah Berlin escribió: «Churchill está preocupado por su propio mundo, y no está claro hasta qué punto ha sido consciente alguna vez de lo que pasa realmente por las mentes y los corazones de los demás. No reacciona, actúa; en él no se refleja nada de nadie, él afecta a todos los demás y es capaz de cambiarlos para ponerlos a su gigantesca altura… Su conducta surge de una gran profundidad y constancia de sentimientos; en particular del amor y la fidelidad a la gran tradición por la cual asume una responsabilidad personal, una tradición que lleva sobre sus hombros y que debe entregar a unos sucesores dignos de aceptar esa sagrada carga no sólo intacta y en perfectas condiciones, sino reforzada y embellecida». Este comentario parece encajar a las mil maravillas con el comportamiento de Churchill durante los últimos meses de la guerra. Dos o tres años antes, tenía capacidad de dar forma a los acontecimientos y a la percepción de los mismos que pudiera tener la gente. Ahora, el mundo andaba por su cuenta haciendo menos caso que nunca de su grandiosa y anticuada visión de las cosas, aunque todavía pudiera ser movido por sus palabras.

Durante el otoño, las desgracias de Polonia constituyeron para él un tema recurrente, mientras los nazis sofocaban la Sublevación de Varsovia con su habitual ferocidad. No sólo no le hizo caso Stalin, sino que también Roosevelt rechazó las apasionadas peticiones de Churchill para que presionara a Moscú en lo tocante al Ejército Nacional de Varsovia. Los americanos querían utilizar las bases de Siberia para las operaciones de sus bombarderos B-29 contra Japón, y no estaban dispuestos a provocar a los rusos por lo que ellos consideraban cuestiones menores. El 26 de agosto el presidente rechazó un llamamiento de Churchill para enviar a Moscú una protesta angloamericana conjunta en términos muy duros por lo de Polonia. Roosevelt le contestó: «No considero ventajoso para las perspectivas generales de la guerra a largo plazo unirme a usted en el mensaje que propone enviar al tío P.». El 4 de septiembre, el primer ministro, todavía convaleciente, se sintió obligado a levantarse de la cama para calmar a un gabinete cuyos miembros estaban realmente irritados por los sucesos de Varsovia. Aunque acogió con simpatía las expresiones espontáneas de consternación publicadas por los medios de comunicación, insistió en que los ministros conservaran la calma por el comportamiento de los rusos.

Churchill estaba todavía achacoso cuando el 6 de septiembre subió a bordo del Queen Mary en Greenock y zarpó rumbo a Quebec. Brooke comenta que parecía «viejo, enfermo y deprimido. Evidentemente le costaba trabajo concentrarse y sujetaba a menudo la cabeza entre sus manos». Para la mayoría de los viajeros, el ambiente bajo cubierta era opresivo y caluroso. Pero a pesar de las austeridades de la dieta británica, el séquito del primer ministro recibió el trato sibarítico habitual en el transatlántico. Jock Colville dice que las comidas eran «pantagruélicas por su cantidad y epicúreas por su calidad; una cosa casi vergonzosa». Las conversaciones de sobremesa fueron tan brillantes como de costumbre, según quedaron fielmente reflejadas por los tres ilustres diaristas que iban a bordo, Colville, Brooke y Moran. El primer ministro dijo que no lamentaría la pérdida de ningún colega de gobierno del Partido Laborista excepto la de Bevin, el único cuyo carácter y cuyas virtudes estimaba. Lamentaba el hecho de que, en su opinión, ya no tenía ningún mensaje que dar al pueblo británico: «Ahora todo lo que podía hacer era acabar la guerra, traer a los soldados de vuelta y ver que tenían casas a las que regresar. Pero desde el punto de vista material y financiero las perspectivas eran muy negras».

Encontró tiempo para leer, primero el Phineas Finn de Trollope, y luego The Duke’s Children, que describe los disgustos que dan a un figurón de la política victoriana sus retoños. Es bastante probable que esta última novela tocara en él un punto doloroso, en un momento como aquél en el que el matrimonio de su hijo con su esposa, Pamela, estaba haciendo aguas. Pamela había tenido una célebre aventura con Averell Harriman, su futuro marido, y más tarde algunos dirían de ella con muy poca simpatía que se había convertido en «una experta mundial en techos de dormitorios de hombres ricos». A comienzos de año, se produjo uno de los pocos momentos de intimidad que tuvo Churchill con Brooke, cuando una noche después de cenar discutieron tête-à-tête las dificultades que les ocasionaban sus respectivos hijos, ya adultos.

Pero mientras el primer ministro luchaba por recuperar sus fuerzas, pasó, como de costumbre, muchas horas en el Queen Mary preparándose para la cumbre. Durante la travesía dio instrucciones a los jefes de Estado Mayor asegurando que Gran Bretaña no debía «ceder por completo el centro y el sur de Europa a la ascendencia o la dominación de los soviéticos». Era, según dijo, una cuestión de «importantes consecuencias políticas, pero también tenía potencialidades militares graves». Expresó su preocupación por el hecho de que los ejércitos británicos e imperiales no hicieran avanzar en ninguna parte la bandera del país tan lejos como él habría querido. Un tercio de sus fuerzas, en el noroeste de Europa, estaba al mando de los estadounidenses; en la India otro tercio estaba a punto de lanzar una ofensiva en Birmania, «el país más insalubre del mundo y en el que reinan las peores condiciones posibles», simplemente para aplacar las ambiciones de los americanos en China; y el tercio restante, el que estaba en Italia, había sido dolorosamente recortado para que se llevara a cabo la operación «Dragoon». De haber sabido, dijo, que los americanos iban a utilizar su monopolio de las lanchas de desembarco de manera unilateral para imponer su estrategia, se habría encargado de que Gran Bretaña construyera las suyas. Se horrorizó al oír decir que Mountbatten exigía trescientos setenta mil hombres y veinticuatro mil vehículos de las fuerzas destinadas a Europa antes de lanzarse al asalto de Rangún. Soñaba todavía con llevar a cabo un desembarco anfibio en la península de Istria, «en el recodo que forma el Adriático».

Churchill llegó a Quebec en un tren nocturno el 11 de septiembre por la mañana, pocos minutos después que el presidente. A continuación fueron juntos en coche desde la estación hasta la Citadelle. Al día siguiente, Colville oyó decir al primer ministro que esa noche iba a discutir con Roosevelt las zonas de ocupación de Alemania después de la guerra. El secretario particular, consciente de que Churchill no había estudiado los documentos relevantes, se ofreció a leérselos en voz alta mientras tomaba un baño. Este procedimiento sólo salió bien a medias, por la tendencia del primer ministro a sumergirse de vez en cuando en el agua, pasando así por alto algunos pasajes clave del informe. Churchill envió un cablegrama al gabinete de guerra en Londres diciendo que la conferencia había comenzado «en medio de una gran efusión de amistad». Efectivamente, hubo una gran efusión de cortesía, pero no de acuerdos en materia política. En la exposición inicial de los acontecimientos que hizo, Churchill intentó halagar a los americanos diciendo que los resultados de la operación «Dragoon», que tanto detestaba, habían sido «sumamente gratificantes». Roosevelt lo interrumpió, observando con picardía —incluso con malicia— que «parte del crédito por la concepción de la operación se debía al mariscal Stalin». Churchill habló luego mucho de Italia, y de los méritos de atacar Viena. Parecía no darse cuenta del aburrimiento y la indiferencia de los americanos. Cunningham, el primer lord del Mar, pensó que Roosevelt «tenía aspecto de estar muy débil y de no entender apenas lo que estaba pasando».

Los dos líderes gastaron bastante tiempo discutiendo el plan del secretario del Tesoro, Henry Morgenthau, consistente en convertir a la Alemania de posguerra en una sociedad pastoril. El presidente, que sabía que Churchill estaba cada vez más preocupado por cómo iba a pagar Gran Bretaña sus deudas cuando se acabara el Lend-Lease, dijo que la desindustrialización del Ruhr supondría la eliminación del principal competidor de su país en Europa. De ese modo se le abrirían al pueblo británico grandes oportunidades económicas. Semejante idea provocó un estremecimiento de entusiasmo en Churchill. En una de sus siniestras intervenciones, Cherwell destacó los méritos del proyecto. El 15 de septiembre los dos líderes apoyaron formalmente el Plan Morgenthau, para espanto de Cordell Hull y de Anthony Eden, que dijo que el gabinete británico no lo aceptaría nunca. Roosevelt se dio cuenta inmediatamente de que había cometido un error. El Plan Morgenthau fue olvidado, excepto por la propaganda nazi, cuando la noticia se filtró a la prensa. Durante los últimos meses de la guerra, muchos alemanes creyeron a Goebbels cuando les dijo que, si se plegaban a la derrota, serían condenados a convertirse en trabajadores esclavos en el marco de una economía campesina. La absurda iniciativa del secretario del Tesoro en Quebec hizo que algunos enemigos lucharan más desesperadamente de lo que lo hubieran hecho de no ser por eso, llegando hasta el extremo.

Oficialmente, la sesión de clausura de la conferencia tuvo lugar el 16 de septiembre. Churchill proclamó su compromiso con el envío de una gran flota para que tomara parte en la guerra del Pacífico, en cuanto lo permitiera la guerra europea. Dio mucha importancia a este punto, olvidando el hecho de que los barcos de la marina real estaban tan arruinados y vapuleados como sus tripulaciones. Carecían de sistemas de ventilación adecuados para el clima del Pacífico. Y las operaciones con los portaaviones, elemento fundamental en esta campaña, constituían una de las técnicas de la marina de guerra que peor se les daban a los británicos. En la conferencia de prensa que puso fin a la cumbre, sentado, como de costumbre, junto al presidente, el primer ministro anunció a bombo y platillo el compromiso de Gran Bretaña con el teatro de operaciones de Oriente. Provocó las risas de los corresponsales de prensa americanos allí reunidos cuando dijo: «No os podéis quedar con todas las cosas buenas que tenéis vosotros solos. Tenéis que compartirlas». Luego se deshizo en elogios a las virtudes de las reuniones en la cumbre: «Cuando tengo la rara y feliz oportunidad de entrevistarme con el presidente de Estados Unidos, no nos limitamos en nuestras discusiones a ninguna esfera en concreto… El hecho de que hayamos trabajado tanto tiempo juntos, y el hecho de que hayamos llegado a conocernos tan bien en medio de las tensiones de la guerra, hace que la solución de los problemas resulte mucho más sencilla, más rápida y más fácil».

No era más que bambolla. En realidad, incluso después de pasar dos días con Roosevelt en Hyde Park antes de embarcar en Nueva York en el Queen Mary el 20 de septiembre para volver a Inglaterra, Churchill era consciente de lo poco que había conseguido. «¿Qué ha sido esta conferencia?», exclamó delante de Moran. «Dos charlas con los jefes de Estado Mayor; el resto ha sido esperar a echar una parrafada con el presidente». Los británicos se sintieron consternados al notar la ausencia de Harry Hopkins en Quebec. Incluso cuando su sabio americano favorito hizo su aparición en Hyde Park, quedó claro que Hopkins ya no gozaba de la intimidad que solía con Roosevelt. Especialmente en aquel año de elecciones, representaba un bagaje que el presidente no deseaba que se viera mucho, entre otras cosas porque sus conciudadanos opinaban que Hopkins era demasiado propenso a caer en los enredos de los británicos. Éstos se daban cuenta de que su influencia se había esfumado, y de que el afecto que otrora se les prodigara en América había disminuido vergonzosamente. Brendan Bracken descartaba a Hopkins por considerarlo «débil» e «inútil». Pero no hay por qué suponer que Hopkins fuera movido por el resentimiento cuando advirtió a Halifax en Washington que una victoria republicana en las elecciones presidenciales que estaban a punto de celebrarse quizá hubiera resultado más conveniente para los intereses británicos que la renovación de Franklin Roosevelt. Hasta ese punto había caído la «asociación histórica» entre los dos países.

Churchill se sintió muy relajado durante el viaje de regreso, aunque no veía nada de lo que alegrarse. La Sublevación de Varsovia estaba a punto de concluir, a pesar del lanzamiento tardío y casi enteramente fallido de armas para el Ejército Nacional vencido que efectuaron las Fortalezas Volantes 110 de la fuerza aérea estadounidense, a las que los rusos permitieron repostar en su territorio a regañadientes. Eden no había conseguido convencer a la conferencia de Quebec de que reconociera al Comité de Liberación Nacional como gobierno legítimo de Francia. Churchill dijo a Colville que, a juzgar por los acontecimientos de los últimos años, «las ilusiones que había depositado en los franceses se han visto terriblemente erosionadas». Todo ello un mes antes de que la evidente primacía de De Gaulle entre sus compatriotas obligara a Washington a suavizar su postura.

El 28 de septiembre, de nuevo en Londres, Churchill informó a la Cámara de los Comunes. Recurriendo a una hipérbole nacionalista apenas perdonable, describió Normandía como «la batalla más grande y más decisiva de toda la guerra». Presentó Birmania como «la campaña del almirante Mountbatten», desairando al general Bill Slim, el comandante en jefe de la ofensiva británica. Intentó sacar el mayor partido posible de la derrota de Arnhem, viendo un motivo de celebración en la insólita muestra de audacia que hicieron los aliados, aunque el ataque aerotransportado no había conseguido asegurar el paso del Rin. A comienzos de octubre, las tropas británicas empezaron a avanzar por el sur de Grecia siguiendo a los alemanes en retirada. Churchill volvió a pedir a Roosevelt el traslado de tres divisiones americanas de Francia a Italia, recibiendo la consabida negativa.

Fue en ese contexto de repetidos desaires por parte de los americanos en el que Churchill decidió embarcarse en uno de sus viajes más discutidos de toda la guerra. Tomó la determinación de volar a Moscú para mantener conversaciones bilaterales con Stalin. Es imposible concebir su misión como otra cosa más que como un gesto de desesperación. Al no conseguir el apoyo de los americanos para ninguno de los objetivos que más le interesaban en aquellos momentos, intentó hacerlos realidad yendo mano a mano con los rusos. Pero Stalin sólo negociaba para sacar tajada. Y Gran Bretaña no tenía nada interesante que ofrecerle. El mandatario ruso se dio cuenta perfectamente de que los americanos se habían distanciado del país de Churchill. El comportamiento del primer ministro sólo puede explicarse reconociendo que aún tenía una exagerada confianza en sí mismo y en su capacidad de llegar a un entendimiento personal con Stalin. Hubo una fuerte dosis de patetismo en su decisión de volar a Moscú en octubre de 1944, rasgo que supieron ver perfectamente todos los que trabajaban más estrechamente con el primer ministro, por entonces viejo y cansado.

Churchill realizó una breve escala en Italia, para oír cómo sus altos mandos le contaban el cuento de lo inadecuados que eran los recursos con que contaban y de la lentitud que imponían a su avance. Se entrevistó con el primer ministro griego Giorgos Papandreou y lo puso en un aprieto sometiéndolo a una larguísima clase sobre las virtudes de la monarquía. El 9 de octubre llegó a Moscú y, una vez allí, fue conducido a la dacha de Molotov, la residencia que se le asignó durante su visita. En la primera entrevista con Stalin, se lanzó de inmediato a exigir que Gran Bretaña debía llevar la voz cantante a la hora de decidir el futuro de Grecia. Enseguida dejó patente al caudillo soviético que estaba hablando en nombre propio, en nombre de Gran Bretaña, y no en nombre de su socio transoceánico. Stalin observó sibilinamente que Roosevelt «exigía demasiados derechos para Estados Unidos de América, y dejaba muy pocos para la Unión Soviética y Gran Bretaña». Churchill redactó lo que él mismo llamó un «documento sinvergüenza». Era el borrador de lo que pasaría a llamarse el «pacto de los porcentajes», a juicio de los americanos la triquiñuela más notoria de Churchill en todo su mandato como primer ministro durante la guerra. En Rumanía, debía reconocerse que Rusia tenía un 90 por 100 de intereses, mientras que «los demás» tenían sólo un 10 por 100. En Grecia, esas cifras debían invertirse. En Yugoslavia y Hungría, los intereses debían repartirse al 50 por 100. En Bulgaria, Rusia tendría el 75 por 100 de los intereses, y «los demás» el 25. Churchill pasó la cuartilla a Stalin, situado al otro lado de la mesa, que se la quedó mirando, puso en ella una gran marca azul, y se la pasó de nuevo.

Durante las horas y los días siguientes, hubo numerosas conversaciones de carácter general entre los dos hombres: acerca de Grecia y Yugoslavia, donde Stalin acordó con Churchill que debían intentar que no se desencadenara una guerra civil entre las ideologías rivales; acerca de Italia, donde el primer ministro pidió que Moscú no «azuzara a los comunistas italianos»; y sobre la monarquía: Churchill aseguró que Gran Bretaña no intentaría volver a colocar a nadie en el trono de ningún país contra la voluntad del pueblo. Puso de manifiesto que Gran Bretaña no apoyaría la ejecución en masa de los nazis vencidos, aunque esperaba que muriera el mayor número posible de ellos en el campo de batalla. Reafirmó su fe en que no se impusiera ninguna ideología a los estados pequeños, que debían ser libres de elegir su propio destino. Mientras tanto, Eden discutió con Molotov los detalles del pacto de los porcentajes, con el ministro de Exteriores ruso exigiendo, por ejemplo, una influencia 90-10 en Bulgaria a favor de su país.

El 11 de octubre Churchill intentó resolver esas cuestiones en una larga carta a Stalin que redactó y luego mostró a Averell Harriman, a la sazón embajador de Estados Unidos en Washington. Harriman le dijo que Roosevelt y Cordell Hull rechazarían sin duda la carta, en caso de que se les enviara. En vez de hacerlo, el primer ministro mandó un telegrama al presidente insistiendo en la importancia de actuar con rapidez para evitar una erupción de guerras civiles en los Balcanes. Los partisanos comunistas de Albania ya habían rechazado el regreso del rey Zog, exiliado del país desde 1941.

A continuación, la delegación de Churchill se trasladó a la embajada británica, donde se ofreció una cena en honor de Stalin y de Molotov. Stalin dijo a su anfitrión que no habían sido consideraciones políticas, sino realidades militares, las que habían impedido que el Ejército Rojo acudiera en ayuda de los polacos de Varsovia. El primer ministro preguntó a Lázar Kaganóvich, comisario de ferrocarriles, cómo hacía para que los trenes de su país llegaran puntuales. Cuando un maquinista no cumplía con su deber, dijo Kaganóvich mostrando una sonrisa de lobo… y a continuación deslizó la mano de un lado a otro por su garganta. Churchill rara vez mostró mayor preocupación por su seguridad personal, pero en Moscú montó en cólera al enterarse de que por la noche habían dejado su avión en manos de unos guardias rusos. Insistió en que en adelante un miembro del personal de la RAF permaneciera a bordo del aparato durante todo el día. No puede decirse que tanta angustia fuera una manifestación de paranoia.

Como sucedía siempre en este tipo de reuniones, las conversaciones se prolongaron hasta altas horas de la madrugada. La actitud de los rusos parecía indiscutiblemente favorable. Churchill cablegrafió a Roosevelt hablando del «extraordinario clima de buena voluntad». El día 13 escribió a Clementine en los siguientes términos: «Las cosas marchan bien. Hemos tomado un montón de acuerdos sobre los Balcanes y hemos cortado de raíz una legión de trifulcas que estaban madurando. Los dos grupos de polacos ya han llegado y por la noche los mantienen en jaulas separadas… He mantenido unas conversaciones mu[y] agradables con el Viejo Oso. Me gusta más cada vez que lo veo. Ahora aquí nos respetan y estoy seguro de que desean colaborar con nosotros. Debo mantenerme en contacto con el presidente en todo momento y ésa es la parte delicada».

En casi todo esto Churchill se equivocaba. La insólita amabilidad de los rusos, incluso su cordialidad, era inspirada por una nueva confianza en sí mismos, consecuencia del triunfo en el campo de batalla. Prácticamente ninguna de las garantías que ofreció Stalin tenía fundamento. Y él no tenía la menor intención de respetarlas.

En los Balcanes, lo que quisiera, lo cogería. Stalin siempre provocaría las risas de sus sumisos cortesanos diciendo, como solía hacer: «¡Hemos dado por culo a esos ingleses!». El primer ministro podría jactarse sólo de un éxito que resultó duradero: Grecia. Stalin se dio cuenta de la profundidad de los sentimientos británicos por el país, junto con la realidad del dominio de su espacio aéreo y del de las zonas circundantes por parte de los aliados occidentales. Todo el resto de los Balcanes estaba al alcance de las garras de la URSS. Aunque Grecia habría de pasar por una larga guerra civil, los rusos no hicieron el menor intento de fomentar la victoria de los comunistas. Hasta ahí, y sólo hasta ahí, puede que Churchill lograra algo útil en Moscú.

Su fracaso más notable fue su intento de salvar a Polonia. Hizo venir desde Londres a una delegación de los polacos en el exilio, encabezada por el primer ministro Mikolajczyk, que asistió bajo amenazas del propio Churchill. Se sucedieron varios días de discusiones glaciales alrededor de una mesa, en las que los rusos se sintieron mitad divertidos, mitad abochornados por el servil espectáculo de marionetas montado por sus protegidos, los «polacos de Lublin». Churchill escribió al rey desde Moscú: «Nuestro grupo de Londres es, como sabe Su Majestad, un grupo de locos decoroso, pero débil; en cambio, los delegados de Lublin da la impresión de que son la pandilla más grande de sinvergüenzas que cabe imaginar». Entre una sesión y otra, Churchill hizo esfuerzos desesperados por inducir a los polacos de Londres a aceptar las nuevas fronteras propuestas para su país, que debía ceder parte de su territorio a Rusia a cambio de las tierras arrebatadas a Alemania oriental. Los halagos y las amenazas no lograron persuadir a Mikolajczyk ni a sus colegas. Permanecieron inconmovibles. Stalin rechazó una solución de compromiso propuesta por los británicos. Churchill se vio teniendo que aceptar las quejas de Stalin, según el cual «sus» polacos rechazaban llegar a un acuerdo. Quedó patente que, en aquellas circunstancias, los protegidos de Moscú iban a hacerse con el gobierno del país.

A Stalin le habría convenido obtener la aquiescencia de Mikolajczyk para el establecimiento de las nuevas fronteras y la aceptación de un papel marginal en el nuevo gobierno. Pero como no había posibilidad alguna de que se concediera una influencia real, y menos aún poder, a los que no fueran comunistas, los polacos de Londres no perdieron nada y conservaron su honor rechazando las propuestas de Stalin. Churchill, en cambio, tuvo que resignarse a digerir su fracaso y su disgusto. Pensó que los polacos estaban medio locos al negarse a pactar con Moscú. Cuando el general Anders, comandante en jefe del cuerpo de polacos en Italia, manifestó sus esperanzas de que los aliados liberaran Polonia por la fuerza cuando Alemania fuera vencida, Churchill respondió con tristeza: «Es una locura. No podrán ustedes derrotar a los rusos». A su juicio, la obstinación de Mikolajczyk había puesto a su país en manos de Stalin. «El juego de los polacos se ha acabado», dijo francamente a Moran. En su opinión, más valía aceptar un cucharón de sopa de los rusos que nada en absoluto.

Seguramente la posteridad se sentiría conmovida al ver que Churchill se preocupó tanto por Polonia, donde Gran Bretaña no tenía interés de ningún tipo. Se enzarzó en una lucha larga y nunca agradecida en defensa de un país que había sido la víctima de la agresión nazi cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Le parecía intolerable y trágico que la inminente victoria de los aliados no ofreciera más que una nueva servidumbre al pueblo en defensa del cual Gran Bretaña había declarado la guerra a Alemania. Pero así estaban las cosas, y así habría sido también si Roosevelt hubiera entrado en liza en apoyo de Churchill. Los rusos estaban en el Vístula, mientras que los angloamericanos todavía no estaban ni en el Rin. «Con mucha más rapidez que los británicos y también que los americanos», ha dicho sir William Deakin, «los rusos se percataron de la lógica interna de la situación, a saber, de que en el momento de la victoria final la suerte de los países ocupados de Europa… no sería decidida ni por los líderes de la resistencia in situ, ni por sus representantes… en Londres y en Moscú, sino a lo largo de una frontera entre los ejércitos de los aliados occidentales, por un lado, y los rusos, por otro».

La visita a Moscú concluyó con la habitual ronda de banquetes. Churchill dijo a Stalin que era favorable a alguna especie de agrupación de Polonia, Hungría y Checoslovaquia después de la guerra, cosa que al líder soviético no le importaba lo más mínimo. Stalin sorprendió a Churchill manifestando un apasionado odio hacia Suiza. Pero los rusos no mostraron ninguna hostilidad hacia los británicos, como a menudo habían hecho en el pasado. Por el contrario, Churchill y Stalin hablaron con libertad y, por parte de los rusos, con una mendacidad carente por completo de complejos. El 18 de octubre, Churchill dio una conferencia de prensa en la embajada británica. A la mañana siguiente, Stalin no sólo fue al aeródromo en medio de la lluvia a despedir al primer ministro, sino que accedió a revisar el interior de su avión York. Los dos estadistas se separaron dando muestras de una gran cordialidad. El 22 por la tarde, Churchill aterrizaba de nuevo en Gran Bretaña.

Al resto del mundo se le dejó suponer que su visita a Moscú había sido un mero encuentro rutinario entre aliados. A Churchill le inspiró un breve arrebato de ilusión, imaginando que había forjado un entendimiento con Stalin que podía producir unos frutos como los que no había podido recoger con Roosevelt. El presidente norteamericano, en cambio, se sintió irritado. No le cabía la menor duda respecto a cuáles eran las intenciones de Churchill. El primer ministro británico pretendía conseguir aquello a lo que Estados Unidos estaba absolutamente decidido a oponerse: la creación de esteras de influencia en la Europa y los Balcanes de posguerra. El abismo que separaba la política británica y la americana no había sido nunca tan grande desde 1941.

Pese a todas sus expresiones de respeto mutuo, cuesta trabajo imaginar que en aquellos momentos Churchill o Roosevelt sintieran mucho afecto el uno por el otro. Sus objetivos estaban demasiado alejados. La visión del mundo que tenía el presidente era más progresista que la del primer ministro, que era un viejo imperialista, pero, si cabe, era menos realista. Basaba su fe en el futuro en la nueva organización de las Naciones Unidas, la ascensión de la China de Chiang Kai-shek, y una asociación de trabajo entre América y la Unión Soviética. Sus motivos eran muy elevados. El apasionado compromiso de Churchill con la libertad excluía a la raza negra y a la cobriza, mientras que el del presidente no. Pero mientras Churchill tenía una vena quijotesca de humildad personal mezclada con su vanidad, Roosevelt no tenía nada de eso. Su fe en su propio poder y en el de su país era ilimitada. Su negativa a reconocer su propia mortalidad, más inminente incluso que la de los hombres amenazados de muerte en los campos de batalla de la guerra, supuso una dolorosa negligencia durante los últimos meses de su presidencia. Habría debido garantizar al menos, cosa que no hizo, que el vicepresidente Harry Truman tuviera acceso a los secretos de la Gran Alianza.

Sin embargo, parece erróneo sorprenderse del trato caballeresco dispensado por Washington a Gran Bretaña y a su primer ministro. Al margen del nuevo orgullo desmesurado de Estados Unidos, en muchas cuestiones de estrategia y de política los británicos habían demostrado en 1944 tener peor criterio. Se equivocaron respecto a «Overlord», se equivocaron en lo concerniente a Italia tanto desde el punto de vista militar como desde el punto de vista político, y además mostraron una actitud dilatoria y confusa ante la guerra con Japón. En el campo de batalla, sus fuerzas armadas tuvieron una actuación apropiada, aunque no impresionante. Churchill se permitió el lujo de distraerse persiguiendo pequeños caprichos absurdos, como por ejemplo la propuesta de trasladar al continente unos viejos cañones navales británicos montados en Dover para contribuir a la campaña de Eisenhower. Los intentos de los británicos por no tener en cuenta su empobrecimiento y conservar en el mundo su papel de gigante inspiraban compasión a sus amigos americanos, y desprecio a los enemigos que también tenían en América. Churchill dijo una vez a Smuts: «Debe usted recordar… que nuestros ejércitos son sólo la mitad de grandes que los de los americanos y pronto serán poco más de un tercio… No me resulta tan fácil como solía conseguir que se hagan las cosas». A menudo afirmó que, lejos de deber una gran cantidad de dinero a Estados Unidos y por lo tanto ser considerada deudora al término de la guerra, debía reconocerse el papel de Gran Bretaña como país acreedor, por la defensa en solitario que había hecho de la libertad en 1940-1941. Aquel argumento nunca resultó convincente. Cuando acabó la guerra, el mundo valoraría el lugar que correspondiera en justicia a Gran Bretaña mirando simplemente sus extractos bancarios. Los británicos más enterados así lo reconocían, y temían, por tanto, lo que pudiera ocurrir.

El 27 de octubre, Churchill informó a los Comunes de su visita a Moscú. Ahora inspiraba un afecto entre los diputados que transcendía las lealtades de partido. «¡Cuántas cosas dependen hoy en día de este hombre!», escribió el diputado tory Cuthbert Headlam, otrora escéptico hacia su persona. «Sin el prestigio y la personalidad de Winston, ¿qué íbamos a hacer con Roosevelt y Stalin? Las cosas ya son bastante difíciles tal como son, pero ¿cómo iban a haber estado a su altura Anthony Eden o Attlee? No; nunca he sido winstoniano, pero me doy cuenta de que hoy día, si hay algún hombre que sea indispensable, ése es Winston».

Cuando Attlee dijo a los parlamentarios que Churchill estaba otra vez en Moscú, se vio a los diputados laboristas mover la cabeza con una mezcla de admiración y compasión, y se les oyó decir: «No habría debido hacerlo. Pobre viejo. Realmente no habría debido». Reinaba una predisposición a perdonarle todo, casi única en la experiencia parlamentaria: «Naturalmente no es tan combativo como en 1940», escribió Harold Nicolson, «pero no tiene necesidad de serlo. Hace bien en adoptar el tono más sobrio del estadista anciano». Los conservadores que habían desdeñado a Churchill en 1940 reconocían en 1944 que era quien ofrecía a su partido, profundamente impopular en el país, la única esperanza política que tenía. La vieja clase dirigente se daba cuenta de que el electorado ansiaba su relevo en cuanto tuviera a mano las papeletas de voto en unas elecciones generales. En palabras de Nicolson: «La clase alta piensa que todos estos sacrificios y sufrimientos significarán tan sólo que el proletariado la privará de todas sus comodidades e influencias, y luego procederá a hacer de este país y del imperio un estado de tercera clase». Pero ni siquiera el primer ministro era inmune a los efectos de la desafección del pueblo. Un día Nicolson se sorprendió al ver una pintada escrita en los lavabos de una estación: «Winston Churchill es un hijo de puta». Cuando se lo comentó a un oficial de la RAF que había a su lado, el aviador se encogió de hombros y dijo:

—Sí. Se han cambiado las tornas. Podemos verlo en cualquier sitio.

—Pero ¡qué asco! ¡Qué cosa más asquerosa!

—Bueno, ya sabe usted, si se me permite decirlo, la gente odia a los políticos.

—Winston ¡un político! ¡Por Dios!

El 27 de octubre, el primer ministro pronunció un brillante discurso acerca de su experiencia en Moscú. A continuación pasó a la sala de fumadores, y se dirigió al camarero: «Collins, póngame un whisky con soda. Sencillo». Después de permanecer un rato sentado, se levantó con dificultad del sillón y volvió a la barra. «Collins, borre la palabra “sencillo” y ponga la palabra “doble”». «Luego», según contó un diputado, «sonriéndonos como un colegial, volvió a su asiento». Tenemos aquí otra de esas graciosas miniaturas que ayudan a entender por qué el cariño hacia Churchill estaba tan arraigado entre la gente que trabajaba con él. A pesar de toda la exasperación que sintiera hacia su superior por aquel entonces, Alan Brooke describe con afecto una escena que presenció aquel invierno, cuando los dos visitaron el frente francés totalmente nevado en los Vosgos. El primer ministro se presentó a almorzar con De Gaulle «completamente helado y casi enrollado sobre sí mismo como un erizo. Estaba sentado en una silla con una botella de agua caliente a los pies y otra colocada en el respaldo de su asiento. Al mismo tiempo trasegaba un buen brandy para calentarse por dentro. El resultado fue maravilloso. Entró en calor rápidamente y, llegado el momento, pronunció uno de esos discursos indescriptiblemente graciosos en francés que hizo que la casa se viniera abajo de la risa».

Pero el corazón de los británicos se había endurecido en relación con sus gobernantes, incluso los más grandes. Muchos no sentían hacia los promotores de la victoria en el conflicto más terrible de la historia la menor gratitud, sino que guardaban más bien un implacable resentimiento a los políticos a los que consideraban responsables en primera instancia de haberlos metido en la guerra. Aunque Churchill no había sido uno de Los Culpables[13] de los años treinta, ahora era su líder. Y a pesar de su talla gigantesca como líder de Gran Bretaña durante la guerra, millones de votantes tenían la sensación de que su interés por los monótonos problemas de la paz en el ámbito nacional era superficial. Un oficial anónimo del II Ejército que estaba combatiendo en Holanda, escribía en la revista The Spectator acerca del estado de ánimo reinante entre los soldados británicos a su mando: «[El soldado] lucha por el futuro del mundo y no cree en ese futuro… Pide muchas cosas al futuro, pero no espera obtener ninguna». El autor veía a sus hombres llenos de una desconfianza crónica hacia todo tipo de autoridad, hacia las instituciones y hacia los políticos, pero sobre todo hacia los tories. «Quizá sea alentador que el soldado inglés de 1944 no se deje engatusar por una palabrería fácil que habla de una tierra de héroes. Quiere hechos, no palabras». Pocos de esos hombres veían a Winston Churchill como el líder nacional capaz de satisfacer sus esperanzas cuando llegara la victoria. Además, él ya había cumplido con su grandioso deber.