Cambio de fortuna

La purga de los generales del desierto que llevó a cabo Churchill fue acogida en Gran Bretaña con cautela, como habría cabido esperar. Habían sido recibidos como nuevos Wellingtons demasiados oficiales recién ascendidos. El corresponsal militar de The Times observaba que los altos mandos de Oriente Medio «han cambiado con tanta frecuencia que ahora sólo podemos abordar la cuestión con un entusiasmo moderado». Durante los meses siguientes, los medios de comunicación británicos mostraron una cautela próxima al cinismo respecto a las perspectivas del VIII Ejército. El 26 de agosto un editorial del Times observaba que ni la ofensiva de los bombarderos de la RAF ni el asalto de Dieppe habían «aliviado la continua sensación de incompetencia por la actuación del ejército británico en un momento en el que nuestros aliados se enfrentan a una crisis de la máxima importancia». La periodista Maggie Joy Blunt escribió en su diario el 19 de agosto, expresando su consternación por el desastre de Dieppe: «Mientras yo refunfuño, la joven Rusia espera llena de angustia nuestro segundo frente. Aquí en Inglaterra estamos divididos, desanimados y sin fe, dirigidos por viejos, gobernados por el dinero. La vieja desconfianza, los viejos temores están profundamente arraigados». Esa tristeza no se limitaba a la población civil. Brooke escribió más tarde: «Cuando se mira hacia atrás y se piensa en aquellos días a la luz de los acontecimientos posteriores quizá tiende uno a pasar por alto los horribles momentos de duda que en aquella época me abrumaban».

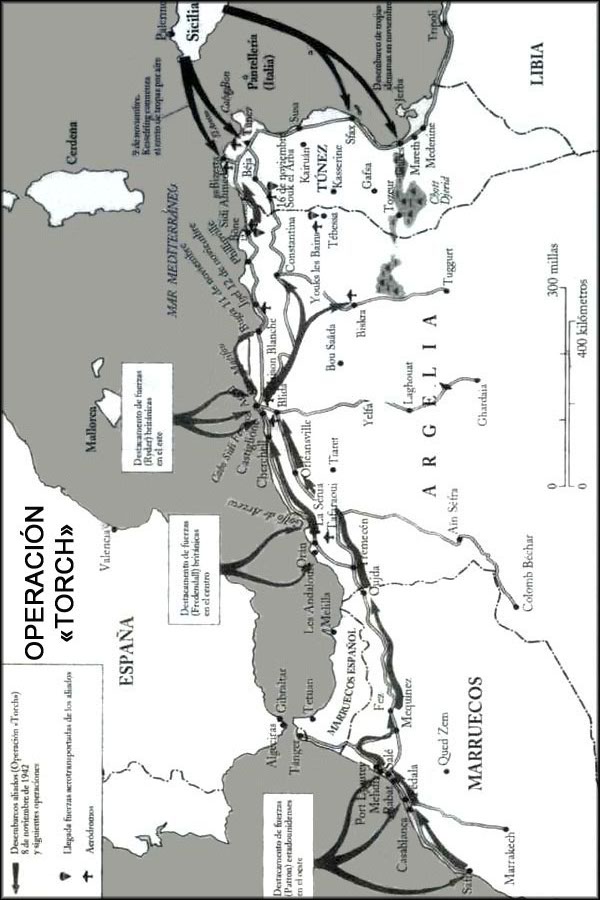

A Churchill, que leía los periódicos con avidez, no debió de hacerle mucha gracia el cinismo mostrado por la prensa ante los cambios de mando. Sin embargo, regresó a Londres el 24 de agosto todavía exultante por lo que había visto en el desierto y por el aparente éxito de su visita a Stalin. Su ilimitada capacidad de optimismo era una de sus máximas virtudes, en una época en la que cuantos lo rodeaban pensaban que sucumbía con demasiada facilidad al desánimo. La noche del 30 de agosto, Rommel, que sufría una desesperada escasez de combustible, atacó en Alam Halfa. Los británicos, advertidos por Ultra, infligieron una derrota decisiva al Afrika Korps. El primer ministro se hallaba ahora enormemente ansioso porque la ofensiva de Montgomery fuera lanzada antes de que se produjeran los desembarcos de los americanos en el norte de África, provisionalmente previstos para octubre. Recientemente se había producido un encontronazo con Washington, donde Marshall no cesaba de insistir a Roosevelt que limitara la magnitud de la operación «Torch» y no incluyera Argel entre sus objetivos. Churchill temía verse obligado a desafiar los consejos de sus médicos y volar una vez más a América para entrevistarse con el presidente. Hasta el 3 de septiembre Roosevelt no accedió a las solicitudes de Churchill, que contaban con el apoyo de los generales estadounidenses Dwight Eisenhower y Mark Clark en Londres. La operación «Torch» debía llevarse a cabo el 8 de noviembre, con desembarcos en Casablanca, Orán y Argel.

Pero mientras los señores de la guerra de los países occidentales abrigaban en su fuero interno un gran nerviosismo ante la perspectiva de los grandes acontecimientos que estaban a punto de producirse, el público y la ciudadanía percibían únicamente una continuación de la inactividad. El 24 de septiembre Churchill se permitió un estallido de autocompasión cuando dijo a Alan Brooke que él, el primer ministro, «era el único que intentaba ganar la guerra, que estaba muy solo en todos sus intentos, que nadie lo apoyaba… En varias ocasiones a lo largo de aquella perorata se exaltó tanto a consecuencia del deplorable panorama que pintaba, que las lágrimas arrasaron sus ojos».

Era inevitable que, tras empeñarse en asumir toda la responsabilidad de la dirección de la guerra, Churchill fuera a echarse la culpa de la debilidad que hacía que con harta frecuencia diera la impresión de que las fuerzas británicas fracasaban. La insatisfacción del público con el gobierno de Gran Bretaña durante la guerra llegó a su punto culminante en las últimas semanas que precedieron al espectacular cambio de fortuna que estaba a punto de producirse. Muchos ministros y generales que no tenían inconveniente en admitir que sólo Churchill podía ser el primer ministro de Gran Bretaña, estaban convencidos asimismo de que debía disociar los dos cargos que ostentaba, el de primer ministro y el de ministro de Defensa, delegando en otros el control operacional de la guerra. Pero ¿en quién? Los candidatos propuestos eran casi tan inapropiados como lo había sido el duque de Gloucester. Leo Amery dijo a Dill, que se hallaba de permiso en Inglaterra, que él era partidario de nombrar a Wavell «jefe superior de Estado Mayor… Dill se mostró de acuerdo, pero no dijo nada que pudiera obligar a Winston a admitirlo, por mala que fuera la solución actual». Esta conversación no habla demasiado en favor del juicio crítico de ninguno de los dos, pero sí dice mucho de la opinión reinante en Whitehall acerca del primer ministro. Incluso Eden, el colega de más confianza de Churchill, estaba convencido de que debía abandonar el Ministerio de Defensa.

Churchill describiría más tarde los meses de septiembre y octubre de 1942 como los de mayor ansiedad de la guerra. Amery se lamentó después de un rifirrafe mantenido en el gabinete: «Es algo terrible tener que tratar con un hombre como Winston, que al mismo tiempo es dictatorial, elocuente y atolondrado». Beaverbrook, siempre malintencionado y desleal, dijo a Eden el 8 de octubre que el primer ministro era «un “pringado”, y que no cabía esperar que durara mucho… El futuro pertenecía a A. E.». Un influyente diplomático canadiense, Humphrey Hume Wrong, que se hallaba en Londres en una misión de investigación, escribió en su diario el siguiente comentario: «El predominio de Churchill se pone de manifiesto en todas estas conversaciones: Cripps arrinconado, Attlee un lacayo, Bracken su mano derecha. No es tan malo como dan a entender los chismorreos políticos, pero es bastante malo». El 17 de octubre, John Kennedy, que había estado enfermo, asistió a un comité del gabinete y se entrevistó con Churchill. «Se sentó y miró con el ceño fruncido a su alrededor, mientras todo el mundo esperaba a ver si estaba de buen humor. Tocó la campanilla y dijo al secretario que había venido sin pañuelo. El policía de guardia entró trayendo uno en un sobre. W. lo sacó, se sonó la nariz y miró a su alrededor. Luego se levantó y pasó un minuto o dos ajustando la estufa eléctrica. Después volvió a sentarse y a mirar a su alrededor con cara de pocos amigos. A continuación encendió el puro y tomó un sorbo de su vaso de agua helada… Entonces me vio y haciéndome un guiño dijo: “Me alegro de ver que está mejor”. E inmediatamente se puso a trabajar».

Aunque físicamente estaba en Downing Street, en espíritu Churchill se encontraba muy lejos de allí, en las inmensas arenas de Egipto. Montgomery se dedicaba a adiestrar a sus tropas, a hacer planes, a acumular municiones y a preparar sus nuevos tanques Sherman. El pequeño y astuto general insistía en lanzar la ofensiva del VIII Ejército según su propio calendario, sin tener en cuenta la impaciencia del primer ministro. En el mar estaban haciendo ya una aportación decisiva a su campaña. Guiados por los mensajes descifrados por Ultra, la RAF y la marina real infligieron una serie de golpes devastadores a los tanques italianos y a los barcos de aprovisionamiento que suministraban combustible y alimentos al Afrika Korps. A finales de octubre, antes incluso de que el VIII Ejército iniciara su acometida, la situación logística de los alemanes en Egipto era desesperada. El primer ministro lo sabía por los mensajes descodificados de «Boniface», y mandó una andanada de mensajes angustiosos y a veces amenazadores a Alexander. Un ejército británico muy superior en hombres, tanques, cañones y aviones debía ser capaz sin duda alguna de derrotar a un enemigo que se sabía que estaba prácticamente inmovilizado por la falta de combustible.

El valor operacional en el campo de batalla de los materiales de Ultra dependía mucho de la receptividad de los distintos mandos, y de la calidad de los jefes de sus servicios de inteligencia. Algunos generales y almirantes se mostraron sorprendentemente desinteresados por las bicocas que se les ofrecían. Montgomery fue el primer general británico del desierto en emplear a un oficial de inteligencia de primer orden, en la persona del general de brigada Bill Williams, profesor de Oxford, y en atender sus consejos. Ultra desempeñó un papel transcendental al permitir a Montgomery derrotar la ofensiva de Rommel en Alam Halfa. El almirante sir Dudley Pound, primer lord del Mar hasta 1943, a menudo utilizó mal las informaciones de los servicios de inteligencia, sobre todo durante la batalla del convoy PQ17 en el Ártico. En cambio, la sala de rastreo de submarinos del Almirantazgo estuvo dirigida de un modo admirable y desempeñó un papel decisivo en la batalla del Atlántico. En 1942, sin embargo, al no ser Bletchley Park capaz de descifrar los códigos de los submarinos alemanes se incrementó terriblemente la vulnerabilidad de los convoyes aliados. El mes de noviembre conoció las peores pérdidas de la guerra: fueron hundidas unas 721 700 toneladas de materiales de los aliados. Luego, de una manera tan repentina como espectacular, los descodificadores de los servicios de inteligencia realizaron otro avance importantísimo y una vez más proporcionaron a la marina real medios para localizar las posiciones de los sumergibles alemanes. A partir del mes de diciembre, los convoyes pudieron de nuevo alejarse de las manadas de lobos submarinos. Gracias sobre todo a las informaciones de los servicios de inteligencia, la marcha de la batalla del Atlántico y de la campaña organizada en el Mediterráneo con el fin de interceptar los suministros destinados a Rommel, cambió de manera decisiva en perjuicio de Alemania.

Montgomery lanzó su ataque contra El Alamein el 23 de octubre. Brendan Bracken dijo: «Si salimos derrotados en esta batalla, es el fin de Winston». Era una afirmación histriónica: al cabo de quince días los desembarcos de la operación «Torch» detrás del frente de Rommel habrían hecho la posición de los alemanes en Egipto totalmente insostenible. Por eso Correlli Barnett, Douglas Porch y otros han calificado el episodio de El Alamein de «batalla innecesaria». Sin embargo, fue una acción desesperadamente necesaria para la autoestima del pueblo británico. Las palabras de Bracken reflejaban el clima reinante entre los partidarios más leales del primer ministro. Churchill había estado al frente de demasiados fracasos. Tenía que haber algún éxito: un éxito británico. Algunos estrategas de posguerra han sostenido que si Montgomery se hubiera limitado a aguardar que diera comienzo la operación «Torch», habría podido caer sobre el ejército en retirada de Rommel a la descubierta, y habría conseguido una victoria mucho más aplastante y menos costosa. Pero aquélla no fue nunca una opción política aceptable para el VIII Ejército; ni tampoco para el primer ministro.

La noche del 23 de octubre, Churchill asistió a una cena en honor de Eleanor Roosevelt en el palacio de Buckingham. Un cortesano escribió:

Winston estaba en ascuas, esperando noticias del comienzo de la ofensiva de Alexander en Egipto. Ésta… había empezado a las ocho de la tarde según nuestro horario, y tuve que salir en medio del acto a buscar noticias del nº. 10 por teléfono. Tras un breve intervalo, nada habría contentado a Winston más que ponerse él mismo al teléfono. Evidentemente la conversación le había encantado, pues cuando volvía por el pasillo iba cantando «Roll Out The Barrell» con gran entusiasmo, pero sin dar muchas pruebas de talento musical. Aquello dejó de piedra al pelotón de lacayos ante los cuales pasó. Me pregunto qué habrían pensado sus predecesores Victorianos si hubieran escuchado a Disraeli o al señor G[ladstone] cantando en circunstancias similares «Knocked’em in the Old Kent Road».

Allá por el mes de junio, Auchinleck había decidido detener su retirada y defender una línea en El Alamein. Las colinas hacían que la posición, situada al sur de una delgada franja de desierto, allí de apenas sesenta kilómetros de anchura, resultara casi inmune a un ataque por los flancos. A diferencia de lo que sucedía en la mayoría de los campos de batalla del norte de África, allí apenas había margen de maniobra: el atacante tenía que abrirse camino mediante un ataque frontal a través de campos de minas, alambradas y defensas en profundidad. En el mes de agosto, cuando atacó Rommel, esas mismas circunstancias beneficiaron a los británicos. Siete semanas después permitieron a 104 000 soldados alemanes e italianos montar una defensa inesperadamente firme frente a 195 000 soldados británicos, con una potencia de fuego abrumadora. El general Georg Stumme, en calidad de comandante en jefe de las fuerzas del Eje en ausencia de Rommel, de baja por enfermedad, cayó en los primeros días. Entonces volvió Rommel. Durante casi una semana, la artillería británica machacó sus posiciones. Churchill y con él todo el pueblo británico contuvieron el aliento. Las primeras noticias fueron buenas, pero ya había pasado lo mismo otras veces, y luego la decepción había sido demoledora. Los británicos ya no se atrevían a predecir la victoria. Un ministro, Leo Amery, escribió el 26 de octubre: «Estoy terriblemente angustiado, no vaya a ser que, a pesar de nuestra superioridad en materia de tanques, de artillería y de aviación, resulte otro Passchendaele y nos desgastemos sin conseguir abrirnos paso».

Churchill se alarmó seriamente cuando el día 28 Montgomery hizo una pausa para reagruparse. Envió una nota amenazadora a Brooke: «Es absolutamente necesario que el ataque se reanude antes de que dé comienzo la operación “Torch”. Una parada en estos momentos sería declarada una derrota. Consideramos el asunto de la máxima gravedad». Los ejércitos británicos habían estado allí muchas veces. Auchinleck había tenido éxitos parecidos, que luego habían quedado en nada. Entonces, el día 2 de noviembre, Montgomery lanzó el golpe definitivo, la operación «Supercharge». «¡Qué diminuto y frágil se siente uno, atrapado en este torbellino de furia explosiva!», escribió espantado un joven jefe de sección británico. «Cuando avanzábamos, nos escabullíamos corriendo como ratones a través de aquel arenal inhóspito… dispuestos a retorcernos y a aplastarnos contra la tierra si alguna bomba estallaba cerca… Disparaban contra nosotros. Aunque eso era precisamente lo que significaba la guerra, yo tenía una sensación de atropello y de traición. Alguien había metido la pata. ¿Cómo cabía pensar que aquel caos se convirtiera en un ataque y acabara siendo un éxito? Sin embargo, todas las grandes batallas de la historia deben de haber sido parecidas a ésta, un desbarajuste para el individuo que va delante, que sólo tiene coherencia para los que están detrás».

La campaña del Norte de África

Los hombres de Montgomery lograron abrirse paso. Ultra reveló a los británicos que Rommel se consideraba derrotado y estaba en plena retirada. Churchill estaba contentísimo. En un almuerzo en Downing Street dijo lleno de alegría a sus invitados, entre los cuales se encontraba el diputado Harold Nicolson: «¡Y están por venir más golosinas! ¡Muchas más! ¡Y en los sitios donde menos se esperaría uno!». Tras esta tímida alusión a la operación «Torch», en ese mismo almuerzo dijo a Brendan Bracken que ordenara que repicaran todas las campanas del país. Como la propuesta suscitó dudas, accedió a retrasarla hasta el 15 de noviembre, para asegurarse de que las armas de los aliados no sufrieran ningún revés. A partir de ese momento, se mostró decidido a que el pueblo británico tuviera motivos de celebración.

Brooke escribió en su diario: «Si la operación “Torch” sale bien, empezaremos a dejar de perder esta guerra». El domingo 8 de noviembre, a primera hora de la mañana, las fuerzas aliadas desembarcaron en el norte de África. Las tropas al mando de Eisenhower eran en un principio pocas, la mitad que las de Montgomery, unos 107 000 hombres, 35 000 de ellos británicos. Pero la importancia simbólica de ese primer compromiso de las tropas de tierra norteamericanas contra Hitler era enorme. Aunque las tropas invasoras encontraron una feroz resistencia de las fuerzas de Vichy, todas las cabezas de playa quedaron rápidamente aseguradas. Churchill envió un cable de felicitación a Marshall, en el que además decía en tono irónico: «Los problemas del éxito nos resultarán no menos desconcertantes, pero más agradables que los que hasta ahora hemos superado juntos». El Times escribió a propósito de la actuación del primer ministro en la cena anual de Mansión House el día 10 de noviembre: «Una sensación de entusiasmo impregnó todo el discurso del señor Churchill. Era la obligación del orador. De la sangre, el sudor y las lágrimas que ofreció al país, él se ha llevado la parte correspondiente al líder». Dalton escribió el 12 de noviembre: «El respeto de sí mismo que tenía el ejército británico empieza a ser restablecido. La semana pasada… se vio a un general británico pasar corriendo por delante de los que esperaban en la cola de una parada de autobús y subir de un brinco al vehículo en marcha. Uno de los presentes dijo que una semana antes no se habría atrevido a hacer una cosa así».

Alexander y Montgomery se convirtieron en los héroes británicos del momento, y de hecho de todo el resto de la guerra. El primero tuvo especialmente la suerte de que se le concedieran los laureles del triunfo, pero su talento era limitado. En adelante, gozaría del favor de Churchill. Respondía al beau ideal de caballero guerrero del primer ministro. Aunque las tropas a su mando tuvieron que soportar muchos reveses, nunca sufrieron una derrota en toda regla. Montgomery era una personalidad mucho más impresionante, un entrenador y un mánager excelente de las tropas, el primer alto mando del ejército británico que mostró el temple necesario para combatir contra los alemanes con éxito. Es célebre el comentario que hizo Churchill sobre él: «¡Lástima que nuestro primer general victorioso sea también un canalla de primera!». El engreimiento de Montgomery era famoso. En una de las declaraciones que efectuó después de su victoria, afirmó que ésta había sido conseguida «con la ayuda de Dios». En el «Rag», un oficial comentó irónicamente que «era muy gracioso que Monty hubiera mencionado por fin al Todopoderoso en sus despachos». Pero Churchill y Brooke sabían que la desconfianza y la modestia rara vez se encuentran en los generales de éxito. Montgomery tenía pocos de los atributos de un caballero, si es que tenía alguno. Fue una suerte que así fuera, aunque ello hiciera de él un personaje menos agradable socialmente para el primer ministro que Alexander. Los caballeros habían sido los causantes de demasiados desastres de los británicos.

La fría profesionalidad de «Monty» iba unida a un astuto conocimiento de lo que se podía y no se podía pedir de un ejército, de reclutas, en el que había muchos hombres decididos a cumplir con su deber, pero pocos que estuvieran dispuestos a convertirse en héroes. Montgomery no merece ser incluido entre los grandes capitanes de la historia, pero supuso una notable mejora respecto a los generales que habían dirigido las fuerzas de Gran Bretaña durante la primera mitad de la Segunda Guerra Mundial. Una coraza de vanidad lo blindaba frente a las pullas del primer ministro que tanto daño habían hecho a Wavell y a Auchinleck. En el otoño y el invierno de 1942 los recién llegados tuvieron la suerte de demostrar su idoneidad en un momento en el que los británicos consiguieron una formidable superioridad en hombres, tanques y aviones.

«¡Estamos obteniendo victorias!», exclamaba exultante el 29 de noviembre la colaboradora de distintas obras benéficas Vere Hodgson. «Resulta difícil acostumbrarse a esta situación. No nos importan las derrotas: en Inglaterra hemos desarrollado una serenidad estoica para esas cosas. ¡Pero estar avanzando de verdad! ¡Conquistar sitios! Tiene una la extraña sensación de estar disfrutando de un lujo prohibido». Aneurin Bevan dijo maliciosamente que el primer ministro «habla siempre de una derrota o de un desastre como si fuera algo que viniera de Dios, pero de las victorias como si fueran una cosa que viene de él». Durante toda la guerra, Bevan defendió la tradición democrática de Gran Bretaña ejerciendo en todo momento una crítica incansable del gobierno. Entre quienes eran inmunes a la oratoria galesa, sin embargo, su personalidad resultaba curiosamente repelente. Tenaz defensor de la lucha de clases, hostigó a Churchill en la Cámara de los Comunes de modo tan implacable cuando se celebraban los éxitos como cuando se lamentaban las derrotas. Bevan llamó la atención sobre las pequeñas dimensiones de las fuerzas que habían intervenido en El Alamein, y sobre el predominio de las tropas de la Commonwealth en el ejército de Montgomery. Sus cifras eran exactas, pero el menosprecio que mostró iba en contra del espíritu del momento: la gente se sentía llena de gratitud, igual que el primer ministro. En una reunión del gabinete celebrada el 9 de noviembre, Churchill felicitó en nombre del gobierno al jefe del Estado Mayor General del Imperio y al secretario de Estado por la actuación del ejército. Según escribiría más tarde con amargura Brooke, fue «la única ocasión en la que expresó públicamente su reconocimiento o su gratitud por el trabajo que había hecho durante todo el tiempo que trabajé para él».

Durante la primera generación después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la percepción de la experiencia pasada que tenían los británicos era mayoritariamente nacionalista, El Alamein fue considerado el punto de inflexión del conflicto. A decir verdad, la batalla de Stalingrado —que llegó a su punto culminante unas semanas más tarde— fue, por supuesto, mucho más importante. Montgomery capturó a treinta mil prisioneros alemanes e italianos en su acción, y los rusos a noventa mil en la suya, que supuso un cuarto de millón de bajas para el VI Ejército de Hitler. Pero desde luego la batalla de El Alamein fue decisiva para el primer ministro de Gran Bretaña. El 22 de noviembre se sentía lo bastante fuerte como para permitir a Stafford Cripps dimitir de su cargo en el gabinete de guerra, relegándolo al Ministerio de Producción Aeronáutica. Churchill dijo a Stalin a propósito de Cripps: «Su pecho es una jaula en la que hay dos ardillas enfrentadas, su conciencia y su carrera». Cripps había presentado diversas propuestas con el fin de quitar al primer ministro la dirección de la guerra. Ahora esas mociones podían ser rechazadas tranquilamente, y su autor relegado sin más. Su breve actuación como rival del primer ministro había terminado. Durante los treinta meses siguientes de guerra contra Alemania, aunque el pueblo británico a menudo se sintiera harto e impaciente, el liderazgo de Churchill no volvería a ser puesto nunca seriamente en entredicho.

Mientras las fuerzas de Montgomery continuaban dirigiéndose hacia el oeste a través de Libia, el primer ministro miraba al futuro. Fortalecido por las informaciones suministradas por Ultra, confiaba en que la combinación de la victoria del VIII Ejército en El Alamein y los desembarcos de la operación «Torch» aseguraría la expulsión de los alemanes del norte de África. No se figuraba, como no se figuraba nadie, la repentina decisión de Hitler de reforzar su fracaso y la consiguiente prolongación de la campaña. En noviembre de 1942 parecía verosímil que todo el litoral norteafricano quedara libre de tropas enemigas a comienzos del nuevo año. Entonces, ¿qué iba a pasar en 1943? Los jefes de Estado Mayor sugirieron los nombres de Sicilia y Cerdeña. Semejante ocurrencia provocó una réplica irónica de Downing Street: «¿Cabe suponer realmente que los rusos se contenten con ver que nos quedamos de brazos cruzados durante todo 1943, mientras Hitler hace una tercera intentona contra ellos?». Churchill habló de posibles desembarcos en Italia o en el sur de Francia, quizá incluso en Europa noroccidental. Aunque no tardó en cambiar de opinión, en noviembre todavía compartía con los americanos la esperanza de llevar a cabo la operación «Roundup», una invasión en toda regla del continente en 1943. Seguía pensando en su compromiso con Stalin, y estaba sumamente preocupado por no dar la impresión de que volvía a comportarse con deslealtad. El 23 manifestó en el Departamento de Guerra lo siguiente: «Nunca pretendí que el ejército angloamericano se quedara quieto en el norte de África. Es un trampolín, no un sofá».

Los americanos, a menudo, fueron injustos suponiendo que Churchill tenía la misma cautela excesiva que sus generales. Por el contrario, el primer ministro fue uno de los que más insistieron a los altos mandos para que actuaran con más audacia. Según dijo en la Cámara de los Comunes el 11 de noviembre: «Desde luego, yo no soy uno de ésos a los que hay que meter prisas. De hecho, en todo caso, soy yo el que las mete. Mis dificultades radican más bien en tener paciencia y autocontrol durante las múltiples semanas de angustia que se necesitan para conseguir resultados». Durante casi toda la Segunda Guerra Mundial, Churchill se vio obligado a luchar contra el temor que tenían sus asesores militares al fracaso en el campo de batalla, que en 1942 se había convertido casi en una obsesión. Alan Brooke era un oficial que poseía unas dotes extraordinarias, y llegó a forjar una curiosa asociación con Churchill. Pero si las operaciones de los aliados hubieran avanzado al ritmo dictado por el Departamento de Guerra, o de hecho por el propio Brooke, el final del conflicto habría llegado mucho después de lo que lo hizo. Los británicos se habían acostumbrado hasta tal punto a la pobreza de recursos y a la deficiencia de su actuación en el campo de batalla, que para ellos se había convertido en una especie de segunda naturaleza temerse lo peor. Churchill, en cambio, compartía con los americanos el deseo de acelerar el avance de la decrépita maquinaria de guerra de Gran Bretaña. No era que la cúpula de los militares británicos no estuviera dispuesta a combatir. Era que les parecía prudente combatir poco a poco. Oliver Harvey anotó el día 14 de noviembre, con un cinismo que habría venido a confirmar todas las convicciones de Stalin: «Si el ejército ruso ha desempeñado como es debido el papel que le ha sido asignado matando alemanes, nuestros jefes de Estado Mayor creen que en 1944 podrían descargar un golpe general sobre la bestia agotada».

Se trata de una importante y perspicaz visión de la estrategia seguida por los británicos en la guerra a partir de 1942. Reinaba una complacencia general, aquí explícitamente confesada por Harvey, por el baño de sangre que estaba produciéndose en el frente oriental. Ni Churchill ni Brooke respaldaron abiertamente el deseo expresado por sus colegas de ver cómo los alemanes y los soviéticos se destruían unos a otros. Pero desde luego querían que la enorme lucha de desgaste que estaba desarrollándose en el este librara a los aliados occidentales de una experiencia similar. La mayor parte de los países en la mayoría de las guerras no tiene más opción que enfrentarse a su enemigo trabando combate en el campo de batalla. Los angloamericanos, en cambio, estaban separados de sus enemigos por grandes extensiones de agua perfectamente practicables, que les permitían elegir dónde y cuándo entablar batalla. Este privilegio fue ejercido con prudencia desde el punto de vista de ambos países. Las vidas de sus hombres fueron sabiamente administradas. Pero una conducta tan interesada, casi tan despiadada como la de Moscú, estaba condenada a incurrir en la cólera de Rusia.

La invasión del África colonial francesa por los aliados provocó una crisis política. Dio la casualidad de que el almirante Jean Darlan, vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores de Vichy, se hallaba en Argel cuando llegaron los americanos. Darlan asumió el mando de las tropas francesas que, para sorpresa y consternación de los mandos norteamericanos, se resistieron a sus supuestos libertadores con notable energía, matando a unos mil cuatrocientos estadounidenses. Sin embargo, luego se entablaron unas negociaciones que llevaron a Darlan a ordenar a sus tropas deponer las armas, salvando la vida de muchos más americanos. El almirante francés fue recompensado por Eisenhower, comandante supremo de los aliados durante la operación «Torch», con su reconocimiento como alto comisario de Francia y gobernador de facto del norte de África. Los británicos, que no habían sido consultados, se quedaron viendo visiones. Darlan había colaborado entusiásticamente con los alemanes desde 1940. Se había considerado probable que se pusiera al frente de la marina francesa contra Gran Bretaña (eso al menos pensaba De Gaulle). «La France ne marchera pas», había dicho a Churchill, «mais la flotte… peut-étre»: «Francia no marchará [contra Inglaterra], pero la flota… quizá». Pues bien, la traición de Darlan al régimen de Vichy venía a demostrar la bancarrota moral del almirante. En su nuevo papel rechazó las peticiones de liberación de los presos de la Francia Libre encerrados en las cárceles norteafricanas, y de hecho los trató con una considerable brutalidad. Muchos franceses perdieron en 1942 una oportunidad inmejorable de olvidar sus diferencias y lanzarse sinceramente a la lucha contra el Eje. Un oficial británico de alta graduación escribió, ofendido: «Aunque los franceses odien a los alemanes, nos odian más a nosotros». De Gaulle, el representante de la «Francia Combatiente» ungido, por los británicos, se sintió indignado por el nombramiento de Darlan, lo mismo que Eden. El Foreign Office había apoyado a su arrogante portaestandarte francés durante muchos estallidos de exasperación churchilliana, y frente a la implacable hostilidad de los americanos.

Durante toda su vida, Churchill mostró un fiero compromiso con Francia. Conservaba una profunda fe en su grandeza, que contrastaba con el desprecio de los americanos. Roosevelt consideraba a Francia una potencia imperial en decadencia que en 1940 había carecido de la determinación mostrada por Gran Bretaña. De manera completamente equivocada, dadas las tormentosas relaciones existentes entre De Gaulle y Churchill, el presidente pensaba que el general era una marioneta de los británicos. Estaba decidido a frustrar cualquier intento de elevar a De Gaulle al poder cuando los aliados liberaran Francia. Los americanos no sentían el odio visceral hacia Vichy que imperaba en Londres. Desde 1940 habían mantenido relaciones diplomáticas con el régimen de Pétain, que, a su juicio, seguía teniendo una legitimidad significativa. Se trataba de una manifestación más de las sensibilidades británicas, fruto del sufrimiento y de la proximidad, mientras que Estados Unidos mostraba un distanciamiento basado en su cómoda inviolabilidad.

En noviembre de 1942, los políticos y la opinión pública de Gran Bretaña reaccionaron violentamente contra el nombramiento de Darlan. Del mismo modo que se había impedido al país conocer los excesos de Stalin, tampoco se le había dicho nada acerca de la intransigencia de De Gaulle. El pueblo británico sabía sólo que el general era un patriota que había preferido un exilio honorable en Londres, mientras que Darlan era un conocido anglófobo y un lacayo de los nazis. El 10 de diciembre, cuando Churchill intervino en una sesión secreta de la Cámara de los Comunes y habló de la crisis del norte de África, los diputados se mostraron airados y poco comprensivos. En privado, desde el nombramiento de Darlan el 8 de noviembre, la actitud de Churchill había sido de vacilación. El almirante le inspiraba un profundo desagrado. Pero estaba cansado también de los berrinches que le procuraba De Gaulle. Consideraba que la solidaridad de la alianza angloamericana transcendía cualquier otra consideración. Habló a los diputados con notable franqueza; con tanta franqueza, de hecho, que después de la guerra muchas cosas de las que dijo fueron omitidas de las actas publicadas de sus discursos en las sesiones secretas de la Cámara:

En la guerra, no siempre es posible hacer que todas las cosas vayan exactamente como a uno le gustaría. Cuando se trabaja con aliados sucede a veces que desarrollan ideas por su cuenta… No puedo pensar que De Gaulle sea Francia, y menos aún que lo sean Darlan y Vichy. Francia es algo más grande, más complejo, más formidable que cualquiera de esas manifestaciones sectoriales… No debemos dejar creer a la Cámara que el general De Gaulle es un amigo incondicional de Gran Bretaña. Por el contrario, creo que es uno de esos buenos franceses que sienten un antagonismo tradicional, profundamente arraigado en los corazones franceses después de siglos de guerra contra los ingleses… No puedo recomendarles que cifren todas sus esperanzas y toda su confianza en él.

Pasó a explicar que el general Henri Giraud, al que los americanos consideraban un líder nacional más idóneo que De Gaulle, había sido sacado de Francia por los aliados con la intención explícita de que asumiera la autoridad en el norte de África. Este objetivo sólo se vio frustrado cuando Giraud fue rechazado por los oficiales franceses de alto rango de la región. Averell Harriman escribió: «Siempre he considerado trágico que los británicos escogieran a De Gaulle, pero incluso más trágico que nosotros escogiéramos a Giraud». El 10 de diciembre, los ánimos de los diputados, acaso impresionados por la confianza plena que les mostró Churchill, fueron aplacados por sus argumentos. En privado, el gobierno británico redobló sus esfuerzos para conseguir la destitución de Darlan del puesto que se le había concedido. Los americanos rechazaron la propuesta de Londres —por lo demás muy poco plausible— de que Harold Macmillan, ministro residente de Gran Bretaña en el Mediterráneo, asumiera temporalmente el gobierno en Argel. Las relaciones angloamericanas estaban todavía cargadas de rencor cuando la cuestión se resolvió de forma inesperada. El 24 de diciembre un joven monárquico francés entró repentinamente en el despacho de Darlan en el Palacio de Verano y le descerrajó un tiro causándole la muerte.

La responsabilidad del asesinato sigue siendo uno de los misterios menos significativos de la Segunda Guerra Mundial. El autor inmediato, un tal Fernand Bonnier de la Chapelle, fue conducido precipitadamente ante el pelotón de fusilamiento dos días después. Oliver Harvey, secretario particular de Eden, expresó una consternación muy poco diplomática por su ejecución: «Demuestra cuánto se equivoca uno cuando se está comprometido con el mal. Te ves fusilando a un hombre bueno por hacer lo que deberías haber hecho tú». Sin embargo, fue un alivio para todo el mundo el hecho de que Bonnier de la Chapelle desapareciera sin revelar ningún detalle de la conjura. Lo que es seguro es que hubo una conjura. Un sacerdote dio la absolución al reo por su acción antes de que entrara en el Palacio de Verano, y los modernos partidarios de la teoría de la conspiración se han fijado en que el general de brigada Menzies, jefe del SIS, se hallaba en Argel el día de Nochebuena. El historiador David Reynolds cree que los británicos estuvieron implicados en el asunto. La explicación más verosímil, sin embargo, es que el asesino fue incitado a la acción por un grupo de la Francia Libre. Aunque no hay pruebas de la complicidad personal de De Gaulle, el comportamiento despiadado de su organización en Lisboa entre 1940 y 1944 hace que la hipótesis resulte creíble.

Aunque el asesinato de Darlan fue un asunto muy feo, hizo que desapareciera la densa sombra que se cernía sobre las relaciones angloamericanas. El general Giraud fue colocado en el puesto de Darlan. Al término de unas tortuosas negociaciones en Londres entre Churchill, Eden y De Gaulle, los dos franceses alcanzaron un arreglo, aunque fuera a regañadientes y en la distancia. La actitud de Macmillan reflejaba la de muchos políticos y diplomáticos británicos: «Como ocurre siempre después de una conversación con De Gaulle, sale uno preguntándose si es un demagogo o un loco, pero convencido de que es un personaje más poderoso que cualquier otro francés con el que pueda haber estado uno en contacto». Esta opinión compartida por muchos, hizo que la mayoría de los políticos y diplomáticos británicos llegaran a la conclusión de que había que seguir apoyando a De Gaulle. Churchill se rebeló contra tanto realismo exigiendo con su extravagante verborrea que había que quitar de en medio al general. Al final, sin embargo, concedió su aquiescencia, aunque de mala gana. De Gaulle siguió siendo reconocido por Londres, aunque no por Washington, como el principal representante de Francia en el exilio.

El 29 de noviembre de 1942, Churchill celebró una reunión informativa con los jefes de Estado Mayor: «Desde luego yo creo que deberíamos hacer todos los planes necesarios para llevar a cabo un ataque contra la costa francesa o bien a través del canal de la Mancha o bien en el golfo de Vizcaya, y que debería fijarse como fecha el 12 de julio de 1943». Durante todo este período presionó repetidamente a Roosevelt para que acelerara la concentración de fuerzas estadounidenses en Europa, de modo que la invasión de Francia pudiera llevarse a cabo en 1943. Sorprendentemente, o incluso podríamos decir de forma sumamente retorcida, dado su entusiasmo casi infatigable por la idea de atacar el «bajo vientre» supuestamente blando del Eje, el 1 de diciembre Churchill escribió a Brooke en los siguientes términos: «Es posible que tengamos que clausurar definitivamente las actividades en el Mediterráneo a finales de julio pensando en llevar a cabo “Roundup” en agosto». Los jefes de Estado Mayor norteamericanos tenían toda la razón cuando creían que sus socios británicos no querían llevar a cabo un ataque al otro lado del Canal en 1943. Pero fueron injustos con Churchill al suponer que en ese momento él también estaba cerrado a la idea. A lo largo del año siguiente, el primer ministro mostraría repetidamente una actitud vacilante.

Marshall y sus colegas subestimaron también las capacidades profesionales y el juicio de Brooke y su equipo. La práctica de los americanos se basaba en la esperanza de que siempre habría la posibilidad de encontrar medios para llevar a cabo sus objetivos nacionales. De ese modo, los jefes de estado de Roosevelt tomaban una decisión sobre un objetivo, y luego abordaban los problemas prácticos de su ejecución. Las autoridades militares británicas, en cambio, obligadas siempre a luchar contra la escasez de recursos, rechazaban apoyar cualquier acción a menos que pudieran ver con claridad cómo iba a llevarse a cabo. Semejante cautela irritaba a Churchill tanto como a los americanos: «No quiero ni oír hablar de ninguno de sus proyectos a largo plazo», protestaba a menudo ante Brooke levantando el puño ante la cara del mismísimo jefe del Estado Mayor General del Imperio. «Lo único que hacen es frustrar cualquier iniciativa».

En diciembre de 1942 a los jefes de Estado Mayor de las distintas armas del ejército británico les parecía que iba a resultar imposible encontrar suficientes lanchas de desembarco para ejecutar el Día D en 1943. La presión sobre los transportes era incesante en todos los teatros de operaciones. Nunca había tropas suficientes. Las relaciones de los británicos con el gobierno australiano volvieron a tensarse debido a la insistencia de Canberra en que la 9.a División australiana abandonara el norte de África, aunque la amenaza de invasión de Australia por los japoneses se había disipado. Churchill cablegrafió a Curtin, el primer ministro australiano, diciendo que no consideraba dicha decisión «acorde con los intereses estratégicos generales de las Naciones Unidas», pero Canberra se mostró implacable. Las ganas de Curtin de permitir a sus hombres combatir según el criterio de los británicos no debieron de aumentar demasiado tras saberse la noticia de que aunque sólo el seis por 100 de las tropas aliadas presentes en El Alamein eran australianas, habían supuesto el catorce por 100 de las bajas sufridas por Montgomery en la batalla.

Y además ahora las dos campañas norteafricanas empezaban a flaquear. Los aliados estaban desconcertados por la decisión de Hitler de reforzar la zona. Aunque se trataba de una medida absurda desde el punto de vista estratégico, venía a dificultar mucho más la labor inmediata de los ejércitos británico y norteamericano. Los mandos y las tropas estadounidenses carecían de experiencia. Aunque los aliados contaban con una superioridad numérica en hombres, tanques y aviones, los alemanes luchaban con su habitual habilidad y perseverancia. Alexander se haría famoso por la cortesía y el encanto desplegados en su trato con los americanos, pero en privado echaba pestes de su incompetencia en materia militar.

Sus reservas respecto a los soldados de Eisenhower eran justas, pero no estaba bien que las manifestara un oficial británico. El contingente inglés integrado en las fuerzas de Ike, llamado I Ejército, estaba a las órdenes del general sir Kenneth Anderson. Éste resultó ser uno más de la larga lista de comandantes británicos inadecuados en el campo de batalla: «No vale nada», según las escuetas palabras de Brooke. Las operaciones en Túnez harían que resultara ridícula cualquier idea de que los hombres del I Ejército tenían derecho a mirar por encima del hombro a los norteamericanos. Eisenhower estaba más dispuesto que la mayoría de sus compatriotas a ocultar su frustración por las deficiencias de los aliados, pero el 5 de enero de 1943 escribió en su diario: «Las conversaciones con los británicos son cada vez más enojosas. Resulta difícil hablar con ellos, aparentemente tienen miedo de que alguien intente decirles lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo. Su manera de hacer la guerra consiste en dejarlo todo para más tarde». Unos días después, añadió: «Los británicos, como de costumbre, tienen miedo de que alguien vaya a aprovecharse de ellos, aunque somos nosotros los que les proporcionamos todo». Otro día describía a los británicos llamándolos «estirados». Richard Crossman, de la Ejecutiva de Guerra Política británica, pensaba que «llevarse bien con los americanos es terriblemente fácil, con tal de que uno hable francamente y no dé la impresión de ser demasiado listo, pero parece que son muy pocos los ingleses que lo logran». Aunque el escepticismo de Churchill cambiaría más tarde como consecuencia de la necesidad y de la experiencia, aquel invierno llegó a sentirse lo bastante irritado con las supuestas meteduras de pata de Ike como para negarse a satisfacer la petición de una fotografía suya dedicada que le hizo llegar el general americano.

A comienzos de diciembre, el primer ministro esbozó un diseño de lo que iba a ser 1943, basado en sus expectativas de que Túnez estuviera ocupado a finales de año, y el norte de África libre de fuerzas del Eje un mes más tarde. Por Navidad, su calendario había quedado hecho añicos. Por el oeste, el avance del VIII Ejército contra Rommel progresaba mucho más despacio de lo que Churchill había esperado a primeros de noviembre. El programa de convoyes con destino a Rusia se había visto ulteriormente trastocado por la necesidad de mantener un gran número de fuerzas navales en el Mediterráneo.

Los británicos encargados de elaborar los planes conjuntos, tan poco ambiciosos como de costumbre, eran partidarios de hacer de Cerdeña el siguiente objetivo de los aliados. El primer ministro desechó la idea, insistiendo en que Sicilia era un objetivo mucho más valioso. Pero había empezado a darse cuenta de que la posibilidad de que en 1943 se produjera un Día D en Francia era bastante poco plausible.

Churchill deseaba en aquellos momentos celebrar una conferencia de los «Tres Grandes» para acordar una estrategia. Le encantaban las cumbres, término que él mismo inventó, entre otras cosas porque creía que la fuerza de su personalidad podría alcanzar objetivos mucho más impresionantes de los que pudiera dar de sí la verdadera fuerza de su país después de aquellos cuatro años de guerra. Pero Stalin declinó la invitación a reunirse en Jartum, con el pretexto de que no podía salir de Moscú. Roosevelt solía ser menos amigo de los encuentros personales que Churchill. Del mismo modo que el primer ministro inglés esperaba obtener de ellas unos resultados desproporcionados en beneficio de su país, el presidente norteamericano sabía que la riqueza y el poder de Estados Unidos hablaban con mucha más elocuencia que cualquier palabra que él pudiera pronunciar en una mesa de conversaciones en algún lugar remoto. Pero le agradaba la idea de visitar el escenario de la guerra, y aceptó la propuesta de Churchill de asistir a una reunión que debía celebrarse en la ciudad recién liberada de Casablanca, en la costa atlántica del norte de África.

El primer ministro llegó a Marruecos en el Liberator Commando el 12 de enero de 1943. La identificación que empleaba por motivos de seguridad, «comodoro del Aire Frankland», no podía ser más absurda, desde el momento en que, en cuanto aterrizó, fue recibido por una deslumbrante colección de jefazos cargados de medallas. Ismay dijo en tono reflexivo: «Hasta el más tonto puede darse cuenta de que es un comodoro del Aire disfrazado de primer ministro». El «comodoro del Aire» fue conducido a continuación a la residencia que le había sido asignada, la Villa Mirador, dentro del recinto estrechamente vigilado en el que iba a tener lugar la conferencia. Cablegrafió a Attlee diciendo: «Condiciones sumamente agradables. Ojalá pudiera decir lo mismo de problemas».

Los jefes de Estado Mayor norteamericanos volaron desde Washington hasta Bathurst, en África occidental, donde lograron convencer al jefe de las fuerzas armadas que desembarcara cubierto con un gorro de apicultor para resguardarse de los mosquitos. Marshall se lo quitó inmediatamente en cuanto vio que el comité de recepción iba vestido simplemente con pantalones cortos. Los americanos prosiguieron su vuelo hasta Casablanca con un costoso equipo de tiendas, cacharros de cocina y baratijas del gusto de los árabes, por si se veían obligados a efectuar un aterrizaje de emergencia en el desierto, y provistos asimismo de calzado para la nieve y ropas para el frío para una eventual continuación del viaje hasta Moscú. Los británicos tuvieron sus propios berrinches. Se sintieron humillados por el carácter improvisado de los medios de transporte aéreo utilizados, que obligaron a sus eminentes pasajeros a salir sucios y despeinados de los compartimentos de las bombas en los que habían realizado la travesía. Roosevelt llegó a Casablanca el día 14, y se instaló en una villa cercana a la del primer ministro. Churchill lo saludó calurosamente. Los dos grandes hombres hablaron mientras sus jefes de estado se embarcaban en el espinoso proceso de encontrar un acuerdo que después pudieran ser invitados a respaldar el presidente y el primer ministro.

La conferencia de Casablanca fue la reunión estratégica angloamericana más importante de la guerra, pues en ella se estableció el marco de casi todas las grandes acciones que se emprenderían más tarde. Supuso el punto culminante de la influencia de los ingleses en la guerra, pues tuvo lugar en un momento en el que las operaciones proyectadas todavía dependían de fuerzas mayoritariamente británicas. Las deliberaciones se vieron animadas por las victorias alcanzadas en África, y por el conocimiento del inminente triunfo de los rusos en Stalingrado. En El Alamein, el ejército británico había recuperado hasta cierto punto su reputación perdida. Churchill respondió a una pregunta de los corresponsales acerca de la persecución de Rommel por el VIII Ejército parafraseando una célebre canción infantil inglesa: «Puedo asegurarles una cosa: a donde vaya Mary irá el corderito». La elaboración de los proyectos de los británicos fue excelente, y a ello contribuyó la presencia a poca distancia de la costa de un buque insignia debidamente equipado al efecto.

Por poderosas que fueran las reservas de los jefes de Estado Mayor británicos acerca de la sabiduría estratégica de su primer ministro, las íntimas relaciones de trabajo establecidas con él garantizaban que sabían exactamente lo que quería. En cambio, incluso después de trece meses de guerra el presidente norteamericano «seguía siendo una especie de enigma para sus consejeros». En palabras del biógrafo de Marshall: «Roosevelt no impuso ningún plan unificado». Sus jefes de estado «todavía tenían dudas acerca de la falta de orden administrativo de Roosevelt, por el hecho de que no mantuviera a sus jefes de estado informados de las discusiones privadas de alto nivel, y por su tendencia a no hacer caso de los consejos del Departamento de Guerra y preferir las sugerencias planteadas por los funcionarios de otros departamentos». Marshall supo desde un principio que iba a perder la batalla que capitaneaba a favor de llevar a cabo en 1943 un ataque contra la costa francesa a través del canal de la Mancha. Antes de la reunión en la cumbre, Roosevelt había mostrado su habitual opacidad. Sin embargo, lanzó indicios suficientes para poner de manifiesto que, al igual que los británicos, era partidario de conquistar Sicilia. El almirante Ernest King, de la marina de Estados Unidos, estaba preocupado fundamentalmente por la campaña del Pacífico. Como, por lo demás, era habitual, el jefe del Estado Mayor del ejército de tierra no hacía más que lanzar bravatas cuando insistía en que seguía siendo plausible la idea de una pronta invasión de Francia.

En la sala de conferencias conjunta de los jefes de Estado Mayor en el hotel Anfa, Alan Brooke repitió las recientes protestas planteadas por Churchill ante Roosevelt acerca de la magnitud de las fuerzas norteamericanas concentradas en el Pacífico, que, según afirmó el jefe del Estado Mayor General del Imperio, suponían una amenaza para el principio acordado de «Alemania primero». De ese modo, los británicos pusieron en evidencia a Marshall insistiendo en que justificara el peso de los recursos asignados a la guerra contra los japoneses, en detrimento de los combates en Europa. Era una elocuente respuesta a los argumentos esgrimidos por los americanos en el sentido de que los ingleses se dedicaban a escabullir el bulto. Brooke afirmó entonces —de modo harto poco plausible a ojos de la historia, e incluso en el contexto de enero de 1943— que una ofensiva conjunta de bombardeos masivos contra Alemania, enlazada con la resistencia surgida en el interior de los países de la Europa ocupada, habría relegado la invasión de Francia al nivel de una simple operación de limpieza de restos. Los americanos presionaron a los británicos para que llevaran a cabo una acción ofensiva inmediata en Birmania, con el fin de apoyar la causa de China. Aquello era considerado en Washington una prioridad de importancia decisiva, y en cambio Londres lo veía como una acción de carácter secundario.

Los políticos y generales británicos habían recibido hasta entonces muy pocas alegrías de la Segunda Guerra Mundial. Pero muchos de los que se congregaban en aquellos momentos en Casablanca —con la excepción de Brooke, que rara vez halló en el conflicto algo que le resultara agradable— encontraron la conferencia muy de su gusto. Harold Macmillan habla de «un ambiente general de extraordinaria buena voluntad». El tiempo seguía siendo fresco, pero había flores por doquier en medio de las palmeras y las buganvillas. En los tablones de anuncios figuraban todos los detalles acerca de los lugares y los horarios de las reuniones, y luego, «cuando salíamos de clase a las cinco en punto, podía verse a mariscales de campo y almirantes bajar a la playa y ponerse a jugar con los guijarros y a hacer castillos de arena… El espíritu del campamento se hallaba dominado en su totalidad por la conciencia de que había allí dos hombres que rara vez se dejaban ver en público, pero cuya presencia entre bastidores se dejaba sentir en todo momento… Era algo así como una reunión del período tardío del imperio romano… Había una mezcla de ocio y de negocio en aquel ambiente fascinante y extraordinariamente oriental… En todo aquello había una mezcla de crucero, de curso de verano y de conferencia».

Churchill, de un humor increíblemente risueño en aquel clima risueño, escribió el 15 de enero en una carta a Clementine acerca de las deliberaciones de los jefes de Estado Mayor: «Ahora están trabajando en lo que se llama “cuestiones extraoficiales”, y abordando estupendamente los problemas con mucha facilidad y de forma no comprometedora para ninguna de las partes». Semejante comentario venía a reflejar una opinión enormemente benigna. Aunque se mantuvieron las formas de la cortesía, especialmente en los encuentros sociales, los dos primeros días de sesiones fueron tensos y crispados. Marshall afirmó en repetidas ocasiones que si los británicos eran tan serios como decían a la hora de ayudar a los rusos, sólo podían demostrarlo ejecutando la operación «Roundup», esto es, un desembarco en Europa en 1943. Los británicos, por su parte, insistían en que apoyaban en principio la ejecución de la operación «Roundup», pero subrayaban que carecían de recursos para emprender semejante acción.

El programa de «Symbol», nombre con el que se designó en clave la conferencia, era agotador. La junta de jefes de Estado Mayor de los dos países se reunió en treinta y una ocasiones en once días, a diferencia de lo que sucedería en los catorce días que duraron las posteriores conferencias «Trident» y «Quadrant», celebradas respectivamente en Washington y Quebec, y los dieciséis de la conferencia «Eureka» en Teherán. A partir de la operación «Trident» se realizaron algunas sesiones a puerta cerrada, sin la habitual acumulación de oficiales de Estado Mayor asistentes, para permitir cierto grado de franqueza e incluso de brusquedad entre los jefes cuando se intentaba salir de algún punto muerto. Ian Jacob fue siempre consciente de las reservas que tenían los americanos hacia Brooke: «Creo que las opiniones extremadamente definidas del jefe del Estado Mayor General del Imperio, su forma de hablar superrápida, y, a veces, su impaciencia, hacían que se preguntaran en todo momento si no sería que pretendía impartirles órdenes».

Según dice Moran, Brooke «exponía de modo brusco sus datos factuales cortando con ellos el camino del entendimiento. En su opinión era simplemente cuestión de sentido común; él ya había pensado en todo. Ni por un momento se le ocurría que pudiera existir otro punto de vista». En Casablanca estalló una y otra vez el temperamento del almirante King, con su apasionada anglofobia. Durante una sesión, afirmó que la opinión pública americana nunca estaría a favor de determinadas acciones. Brooke repuso encogiéndose de hombros: «Pues tendrán ustedes que educarla». Picado, King respondió: «Gracias [por recordarme] que los americanos están tan bien educados como los británicos».

Churchill y Roosevelt asistieron sólo a las sesiones plenarias, que tenían lugar por la noche en la villa del presidente. Churchill escribió a Attlee acerca de Roosevelt: «Está en una forma estupenda y nunca hemos estado tan cerca uno del otro». Harold Macmillan observó que el primer ministro actuaba en las sesiones plenarias «con una habilidad consumada». Fuera de la gran mesa, «su curioso régimen de vida, consistente en pasar la mayor parte del día en la cama y toda la noche de pie, hacía que resultara un poquito pesado para el personal a su servicio. Nunca lo he visto en mejor forma. Comía y bebía todo el tiempo una enormidad, solucionaba problemas tremendos, jugaba a la bagatelle y a báciga alrededor de una hora, y en general disfrutaba de todo». Churchill se sintió consternado al ver que los jefes de Estado Mayor británicos pretendían que la ofensiva contra Sicilia tuviera lugar en septiembre. Según dijo, era demasiado tarde. Aunque no admitía que fuera factible un desembarco en Francia en 1943, tampoco deseaba otra iniciativa distinta a gran escala de los aliados en verano.

De Gaulle llegó furibundo para reunirse con Giraud. Churchill quedó maravillado ante su postura intransigente: «El primer ministro permaneció de pie en la sala contemplando al francés dar paseos por los senderos del jardín con la cabeza bien alta», escribió su médico, Charles Wilson. «Winston volvió a nuestro lado con una sonrisa enigmática: “Su país se ha rendido, él mismo no es más que un refugiado, y si le damos la espalda, está acabado. ¡Pues bien, mírenlo ustedes!”, repitió. “Podría ser Stalin, con doscientas divisiones respaldando sus palabras. He sido bastante brusco con él. Le he dejado bien claro que si dejara de sernos útil, acabaríamos con él… A él ni siquiera parecía interesarle. Ni mis intentos de acercamiento ni mis amenazas obtuvieron respuesta.”.» A Churchill se le saltaron las lágrimas cuando añadió: «La dolorosa ofensa que ha cometido Inglaterra a ojos de De Gaulle es haber ayudado a Francia. No puede soportar la idea de que su país necesitaba ayuda. No bajará la guardia ni un instante y seguirá velando por su honor».

Aunque casi todos los británicos disfrutaron en Casablanca, a la mayoría de los americanos no le ocurrió lo mismo. Ian Jacob escribió en tono desdeñoso: «Siendo por naturaleza extremadamente crédulos, los americanos repiten con toda tranquilidad cualquier informe absurdo que pueda llegar a sus oídos». Y John Kennedy dice refiriéndose a sus oficiales de alto rango: «Tenemos [todos] la sensación de que los americanos tienen mucho empuje y mejores ideas que nosotros, pero que son débiles en la elaboración de los proyectos y en algunas de sus concepciones estratégicas. Cuesta muchísimo trabajo conocer a los americanos. Bajo sus modales cordiales y amistosos tiene uno la sensación de que se ocultan el recelo y el desprecio en distinto grado según la persona». Así era, en efecto. Un biógrafo de Eisenhower ha escrito: «Muchos oficiales americanos consideraban que sus homólogos británicos eran insoportables no sólo por su arrogancia, sino también por su timidez a la hora de golpear al enemigo». Uno de los altos mandos de Ike, el general de división Orlando Ward, escribió irritado que en el norte de África los americanos se veían reducidos a la condición de «un cachorro de pointer… Si nos habla cualquiera que tenga un bigote rubio, un bastón y un acento británico, nos tumbamos de espaldas en el suelo y empezamos a mover las patitas».

Harriman se sintió consternado al ver con qué facilidad ponían verdes a los británicos los jefes de Estado Mayor estadounidenses en cuanto estaban exclusivamente en compañía de cualquier americano. En su fuero interno, pensó, Marshall y sus colegas reconocían la imposibilidad de montar un ataque al otro lado del canal de la Mancha en 1943, como sin duda pensaban el primer ministro y Brooke. En palabras de Jacob, «veían el Mediterráneo como una especie de agujero oscuro, en el que se metía uno con gran peligro. Si comprometían [en él] un número elevado de fuerzas… la puerta se cerraría tras ellas de modo repentino y contundente». Al parecer, seguían obsesionados, a juicio de los altos mandos británicos, por el temor de que los alemanes intervinieran en el norte de África a través de España. Deploraban la sensación de que los británicos y concretamente Churchill ejercieran sobre las decisiones de su presidente más influencia que ellos.

El punto muerto en materia de estrategia se superó, por fin, gracias a la combinación de crudas realidades y hábil diplomacia, proceso en el que Dill desempeñó un papel decisivo. En enero de 1943, los americanos tenían ciento cincuenta mil soldados en el teatro de operaciones del Mediterráneo. Los británicos tenían en la región un número de tropas tres veces mayor, un número cuatro veces mayor de buques de guerra y casi la misma cantidad de aviones que Estados Unidos. Una vez concluida la campaña del norte de África, las fuerzas inmediatamente disponibles para las siguientes operaciones comprenderían cuatro divisiones francesas, nueve americanas… y veintisiete británicas. Los soldados, los marineros y los pilotos de Churchill seguirían siendo los que predominaran en el conflicto con Alemania, aunque emplearan una proporción cada vez mayor de tanques y pertrechos norteamericanos. Hasta que ese equilibrio de fuerzas no variara de modo espectacular en 1944, sería casi imprescindible que prevalecieran los deseos de los británicos. El 18 de enero, cuando Brooke se hallaba casi al borde de la desesperación al llegar a un determinado punto de las discusiones, Dill aprovechó la hora del almuerzo para decirle primero que el acuerdo estaba más cerca de lo que él suponía. Y además le advirtió que si no podían alcanzarlo solos los jefes de Estado Mayor, habría que invitar a Churchill y a Roosevelt a arbitrar la cuestión, cosa que no deseaban ni los mandos británicos ni los americanos: «¡Ya sabes el jaleo que montarían con eso!».

Aquella misma tarde, las principales diferencias quedaron zanjadas. Los británicos respaldaron formalmente los compromisos de los americanos en el Pacífico, y prometieron lanzar una ofensiva en Birmania en cuanto pasaran los monzones. Los dos países se comprometían a desarrollar un programa aéreo masivo contra Alemania, la Ofensiva Conjunta de Bombardeos, con el fin de crear las condiciones idóneas para el éxito de la invasión de Francia en 1944. Acordaron invadir Sicilia en el verano de 1943, y aceptaron que se decidiera llevar a cabo ulteriores operaciones contra Italia según marchara el curso de los acontecimientos. Se llegó a un acuerdo, con el que unos y otros sólo pretendían salvar la cara, en lo referente al ataque al otro lado del Canal: si al final había suficientes recursos y se disponía de bastantes lanchas de desembarco, se llevaría a cabo una operación de mayor envergadura destinada a conquistar una cabeza de puente en Francia en agosto de 1943. Es muy poco probable que alguno de los presentes creyera en el cumplimiento de esta condición, pero durante los meses siguientes continuó hablándose del asunto, aunque fuera de boquilla, sobre todo en los cables enviados a Stalin. Churchill y Roosevelt añadieron algunos puntos de carácter simbólico al acuerdo formal de la junta de jefes de Estado Mayor de los dos países. Reafirmaban en él la importancia de los convoyes enviados a Rusia y de la ayuda a China; se instaba a la junta de jefes de Estado Mayor de los dos países a que intentara llevar a cabo el desembarco en Sicilia ya en el mes de junio; y se subrayaba la necesidad de acelerar la concentración de fuerzas en Gran Bretaña con vistas a la invasión de Francia.

Roosevelt agradeció a Dill el papel desempeñado como mediador para la consecución del pacto angloamericano, a lo que el oficial británico respondió con las siguientes palabras: «Mi objetivo es servir a mi país y servir al suyo. Espero que nuestros intereses sean los mismos y de hecho así lo creo; y ante cada problema que surge intento ver no un problema británico o un problema americano, sino un problema angloamericano». Sin embargo, a pesar de que solía ser mucho más moderado que Brooke en sus juicios acerca de todo lo relacionado con los americanos, Dill escribiría más tarde al jefe del Estado Mayor General del Imperio a propósito del presidente: «Cuanto más voy conociendo a ese hombre, más egoísta y superficial me parece… naturalmente, mi obligación es sacar de él lo más y lo mejor que pueda dar de sí».

El Times adoptaba una visión autocomplaciente al hablar del estatus del líder británico durante la conferencia de Casablanca, las noticias de la cual no se hicieron públicas hasta que los principales protagonistas no hubieran abandonado la ciudad: «El señor Churchill… ocupa su puesto al lado del presidente norteamericano con autoridad igual y complementaria. La luz que empieza ahora a hacerse cada vez que las fuerzas aliadas entran en combate pone de manifiesto la talla [de Churchill], aumentada por las profundas sombras a través de las cuales ha tenido que pasar este país». El informe que ofrecía el periódico contenía un engaño manifiesto cuando afirmaba que De Gaulle y Giraud «se han tratado con la máxima cordialidad».

Churchill vio Casablanca como un gran éxito. Quedó encantado de la simpatía de Roosevelt, aunque Harriman afirma que sintió un gran disgusto cuando, al término de la conferencia, el presidente declaró ante la prensa que los aliados insistirían en la rendición incondicional de las potencias del Eje: «Se sintió escandalizado por el hecho de que Roosevelt realizara una declaración tan importante sin consultarle previamente y tengo la seguridad de que no le ha gustado su tono. Lo he visto disgustado con Roosevelt en más de una ocasión, pero esta vez estaba más profundamente ofendido que nunca. Tuve también la impresión de que temía que de esa forma los alemanes se vieran impulsados a pelear con más ahínco». Estos comentarios han dejado perplejos a los historiadores. En realidad, el presidente había discutido con Churchill la cuestión de la rendición incondicional antes de hacer esta declaración. Y el primer ministro, a su vez, hizo una advertencia previa al gabinete de guerra en Londres.

Si realmente llegó a enfadarse con Roosevelt, probablemente fuera una cuestión de énfasis. No cabía ninguna negociación con el régimen nazi, pero a Churchill tal vez le habría gustado dejar en la imaginación de los presuntos alemanes antinazis un margen para la esperanza y hacerles pensar que su país podía contar con cierto grado de clemencia si Hitler era derrocado. Poco antes de Pearl Harbor, en noviembre de 1941, Churchill recordó al gabinete que cuando Rusia fue invadida, «habíamos hecho una declaración pública diciendo que no negociaríamos con Hitler ni con el régimen nazi». Añadió que pensaba que «sería ir demasiado lejos afirmar que no negociaríamos con una Alemania controlada por el ejército. Era imposible predecir qué forma de gobierno iba a haber en Alemania en el momento en el que se despertara la resistencia y se mostrara dispuesta a negociar». Es probable que en enero de 1943 esta opinión no hubiera cambiado demasiado por lo que se refiere a lo deseable que pudiera ser una vaguedad constructiva en la postura pública de los aliados ante los alemanes no nazis, incluso tras el enorme incremento de fuerza que supuso el aporte de los americanos y la transformación sufrida por la guerra.

En Casablanca, Harriman habló al presidente del aparente disgusto de Churchill por lo de la rendición incondicional. Roosevelt no pareció conmoverse. Del mismo modo, en una cena con el primer ministro el presidente se puso a reflexionar en voz alta acerca de la independencia de Marruecos, la educación obligatoria, la lucha contra las enfermedades y otras cruzadas sociales. Churchill no dudó en manifestar su impaciencia. Harriman creía que Roosevelt habló del modo en que lo hizo para divertirse provocando al viejo tory británico. «Siempre disfrutaba viendo la incomodidad de la gente», escribió el diplomático americano. «Nunca le preocupó demasiado que los demás se encontraran a disgusto». Como en todos sus encuentros, Churchill se esforzó por crear ocasiones para mantener conversaciones tête-à-tête con el presidente, pero cada vez le resultaba más difícil pillarlo a solas. Roosevelt se había cansado de los argumentos especiosos de Churchill, se impacientaba con sus monólogos, y probablemente pensara también en la irritación de Marshall por cualquier discusión estratégica que pudieran mantener sin que él, en su calidad de comandante en jefe de las fuerzas armadas, estuviera presente.

En los meses que siguieron a la conferencia de Casablanca, los descontentos como Albert Wedemeyer no ocultaron su irritación por la manera en la que el presidente había aprobado una estrategia que iba en contra de los deseos de los jefes de Estado Mayor de las fuerzas armadas estadounidenses. Creían que el entusiasmo de los británicos por las operaciones en el Mediterráneo venía dictado por consideraciones no ya de carácter militar, sino imperialistas. Y ésa siguió siendo su opinión durante los dos años siguientes. Tales sentimientos llegaron a ser conocidos por el Congreso y por los medios de comunicación, y fueron la causa de buena parte del malestar reinante en el futuro a uno y otro lado del Atlántico. Haciendo gala de unas notables dotes de hombre de estado, sin embargo, Marshall aceptó generosamente las decisiones adoptadas. Luchó contra los sentimientos antibritánicos generalizados entre los soldados americanos escribiendo al jefe de relaciones públicas del ejército poco después de la reunión de Casablanca para pedirle que pusiera fin al «insidioso asunto de la instigación de los malos sentimientos entre los británicos y nosotros».

La conferencia concluyó con fervientes expresiones de buena voluntad por ambas partes. Churchill dio a su personal las instrucciones habituales cuando llegó la hora de recoger, tomadas de recuerdos de la parte trasera de los programas de teatro: «Pelucas: Clarkson». El primer ministro y el presidente hicieron un viaje de cuatro horas en coche hasta Marrakech, donde se instalaron en la Villa Taylor. Al anochecer, mientras se ponía el sol tras los picos nevados del Atlas, Churchill subió al tejado para saborear la escena que tanto lo había emocionado seis años antes durante otra visita, cuando todavía el mundo estaba en paz. En esta ocasión insistió en que Roosevelt debía compartir su experiencia. Dos criados llevaron al presidente a la silla de la reina por la escalera de caracol, «con sus piernas paralizadas colgando inertes como los miembros del muñeco de un ventrílocuo», según el comentario cruel de Charles Moran. El primer ministro murmuró: «Es el sitio más encantador del mundo».

No está claro si Roosevelt sintió el mismo placer con aquella experiencia que venía a subrayar su invalidez. Churchill podía llegar a ser curiosamente insensible a la vulnerabilidad de los demás. En medio de la alegría por haber ganado en Casablanca la batalla que libraba en pro de la empresa italiana, se permitió expresar un entusiasmo por el aliado de Gran Bretaña que pocos miembros del equipo de Roosevelt presente en la conferencia habrían sentido por los británicos: «Me encantan estos americanos», dijo a su médico. «¡Se comportan con tanta generosidad!». Pero su entusiasmo por el aliado de Gran Bretaña no volvería nunca a ser tan incondicional. Aunque hubo un período de verdadera intimidad entre el presidente norteamericano y el primer ministro inglés en 1941-1942, cuando en cierta medida Roosevelt cedió ante la experiencia de la guerra que tenía Churchill, en adelante sus relaciones se volverían cada vez más distantes. Las cortesías mutuas y la retórica afectuosa siguieron siendo las mismas. Pero las percepciones del interés nacional de cada uno fueron diferenciándose cada vez con más claridad.

Antes de separarse, los dos líderes enviaron un telegrama conjunto a Moscú esbozando las decisiones tomadas en la conferencia. «Fueran cuales fuesen las acciones que decidiéramos emprender en 1943, debían ser presentadas a Stalin como empresas de gran envergadura», escribiría Ian Jacob. Al caudillo soviético se le dijo que habría un desembarco en Europa «lo más pronto posible». Ninguno de los dos líderes suponía, en cualquier caso, que su estudiada vaguedad fuera a engañar a Moscú. «No hay nada en el mundo que vaya a aceptar Stalin como alternativa a la colocación de cincuenta o sesenta divisiones en Francia esta primavera», observó Churchill. «Creo que se sentirá decepcionado y que se pondrá furioso». El primer ministro estaba en lo cierto. Stalin descargó en el mariscal Georgy Zhukov, en aquellos momentos el mando militar en el que más confiaba, su cólera por la insuficiencia de la ayuda de los aliados: «Cientos de miles de soviéticos están dando su vida en la lucha contra el fascismo, y Churchill nos escatima dos docenas de Hurricanes. Y encima los Hurricanes ésos son una mierda; a nuestros pilotos no les valen de nada».

Hay un aspecto importante de la conferencia de Casablanca, y de hecho de toda la elaboración de la estrategia de los aliados para el resto de la guerra, que nunca fue formulado explícitamente por los líderes occidentales, y que todavía sólo en contadas ocasiones es reconocido directamente por los historiadores. Los americanos y los británicos se adularon a sí mismos diciendo que estaban diseñando políticas destinadas a conseguir la destrucción del nazismo. Pero en realidad, todas las opciones que consideraron y todas las operaciones que ejecutaron posteriormente siguieron subordinadas al desarrollo de la lucha en el frente oriental. Los aliados occidentales nunca fueron responsables de la derrota de los principales ejércitos alemanes. Simplemente ayudaron a los rusos a realizar esa tarea. A pesar del entusiasmo de George Marshall y sus colegas por la invasión de Europa, es imposible creer que Estados Unidos estuviera más dispuesto que Gran Bretaña a asumir millones de bajas desempeñando el papel de desgaste que tuvo el Ejército Rojo en Stalingrado, Kursk y en los centenares de baños de sangre de menor entidad que tuvieron lugar entre 1942 y 1945. Roosevelt y Churchill tuvieron la satisfacción de ocupar un terreno moral más elevado que Stalin. Pero cuesta trabajo poner en discusión que es el caudillo soviético el que más derecho tiene en realidad a ser llamado el arquitecto de la victoria.

Roosevelt regresó a casa el 25 de enero. Churchill se entretuvo un poco más, y en aquel entorno que tanto le gustaba creó su único cuadro de la guerra, una vista de los montes del Atlas. Luego se embarcó en una de las giras más duras que llevó a cabo durante la guerra y que tanto le agradaban. Brooke se vio obligado a cancelar su anhelado plan de pasar dos días visitando Marruecos y cazando perdices para acompañar a su jefe a Turquía. El gabinete se opuso a aquella expedición, que los ministros consideraban inútil. Churchill rechazó sus consejos, empeñado en resucitar su grandioso proyecto, que se había ido a pique en 1941, de levantar a los Balcanes contra Hitler. Disfrutaba además con la emoción de recorrer el Mediterráneo como caudillo victorioso, tras las humillaciones y frustraciones sufridas los años anteriores.

Cuando llegó a la embajada de El Cairo a primera hora de la mañana del 26 de enero, rechazó la invitación a desayunar tomando té que le hizo el embajador y pidió vino blanco. Brooke describió la escena con escrupulosa incredulidad: «Le trajeron un vaso que trasegó de un golpe, se relamió, y volviéndose hacia Jacqueline [Lampson] dijo: “¡Qué bueno! Pero ¿sabe usted?, esta mañana ya me he tomado dos whiskys con soda y me he fumado dos puros”. En ese momento eran apenas las siete y media de la mañana. Nos habíamos pasado toda la noche viajando en unas condiciones muy poco confortables, recorriendo unos tres mil quinientos kilómetros en un vuelo de más de once horas, casi todo el rato a más de once mil pies de altura, y ahí lo teníamos, fresco como una lechuga, bebiendo vino después de tomarse dos whiskys y de fumarse dos puros». En El Cairo, Churchill mantuvo importantes conversaciones con el catedrático de Oxford William Deakin, anteriormente dedicado a la investigación histórica, y en esos momentos oficial de la Dirección de Operaciones Especiales (SOE por sus siglas en inglés) destinado a Yugoslavia. Deakin describió la modesta ayuda enviada al general Mihajlovic, de tendencias monárquicas, y a sus guerrillas chetnik. Informó por primera vez al primer ministro acerca de la importancia de Josef Broz, «Tito», que estaba al frente de una fuerza, en constante y rápido aumento, de unos veinte mil insurgentes, a juicio de la SOE menos comunistas de lo que pudieran parecer. Las opiniones de Deakin se vieron respaldadas por las interceptaciones de Ultra, ya conocidas por Churchill, que revelaban la opinión de los alemanes, según los cuales los comunistas representaban una amenaza militar mucho más importante que los chetnik.

El primer ministro apoyó el acercamiento a Tito y el propio Deakin no tardó en ser lanzado en paracaídas cerca del cuartel general del líder croata. Desconocido para los británicos, Tito pasó la primavera de 1943 negociando con los alemanes una posible tregua que permitiera a sus tropas acabar con Mihajlovic. La intransigencia de los nazis, sin embargo, obligó a los partisanos, quisieran o no, a enfrentarse al Eje. Los británicos, y especialmente los oficiales de la SOE, fueron los culpables de los constantes engaños en torno a las virtudes de Tito. Pero tuvieron razón en una cosa: la firme determinación de Hitler de defender Yugoslavia y sus recursos minerales lo llevó a desplegar un gran número de fuerzas en un país muy apropiado para llevar a cabo operaciones de guerra de guerrillas. Como no sucedió en ningún otro país de la Europa ocupada, fuera del territorio ruso, la resistencia interna tuvo allí un impacto estratégico muy significativo.

Los integrantes del contingente militar que formaba parte del séquito de Churchill partieron hacia la Turquía neutral vestidos con ropas de paisano prestadas, que resultaban ridículas en ellos. La visita de Churchill al presidente Ismet Inonu el 30 de enero no tuvo más éxito del que había previsto el gabinete. Los turcos se mostraron encantadores y se deshicieron en declaraciones de buena voluntad. Siempre temerosos de Stalin, valoraron los buenos oficios de los británicos para disuadir a los rusos de lanzar una ofensiva contra su frontera norte. En el cargado ambiente del vagón de tren en el que se reunieron las dos partes, los británicos se sintieron mitad abochornados, mitad impresionados por la insistencia de Churchill en dirigirse a la delegación de Ankara en el francés fluido, pero incomprensible, que hablaba. Para el caso, como si hubiera hablado en chino. Los turcos no tenían el más mínimo interés en entrar en la guerra. ¿Por qué iban a tenerlo? Quizá fuera verdad que los aliados parecían en esos momentos los vencedores. Pero como los angloamericanos no tenían planes para Turquía, seguramente lo más prudente para aquel país empobrecido fuera mantener la neutralidad. Brooke estaba inquieto por los riesgos para la seguridad del primer ministro que pudiera representar el hecho de hallarse en un tren mal vigilado en medio de ninguna parte. Los rumores habían propagado en todas direcciones la noticia de la visita. El jefe del Estado Mayor General del Imperio salió a buscar al detective de policía que estaba al servicio de Churchill, y se lo encontró devorando una suculenta cena en el vagón-restaurante: «Le dije que las medidas de seguridad eran muy escasas y que su ayudante y él debían encargarse de patrullar de vez en cuando por la noche el coche cama de Winston. Me contestó en tono insolente: “¿Se supone que debo trabajar toda la noche además de todo el día?”. Le dije entonces que había viajado con la misma comodidad que el resto del séquito y que desde luego yo no tenía constancia de que ese día hubiera empezado a trabajar aún».