La batalla de Francia

Durante los siete meses siguientes al estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, muchos británicos quisieron engañarse pensando que las cosas probablemente se calmarían antes de que llegara a producirse un baño de sangre en Europa occidental. El 5 de abril de 1940, mientras seguía en pie en la frontera franco-alemana el enfrentamiento armado, aunque pasivo, que se había mantenido desde la caída de Polonia, el primer ministro Neville Chamberlain dijo en una reunión del Partido Conservador: «Hitler ha perdido el tren». Sin embargo, apenas cinco semanas más tarde, el 7 de mayo, tuvo que dirigirse a la Cámara de los Comunes para explicar el resultado funesto de la campaña británica emprendida para frustrar la ocupación alemana de Noruega. Tras empezar su discurso con un homenaje a las tropas británicas que habían «llevado a cabo su misión con magnífica gallardía», adoptó un tono más vacilante y añadió:

Espero que no hayamos exagerado el alcance o la importancia del revés que hemos sufrido. La retirada del sur de Noruega no es comparable con la retirada de Gallípoli… No participó un gran contingente. Apenas una división… No obstante, soy bastante consciente… de que entre nuestros amigos ha crecido una sensación de desánimo, y de que nuestros enemigos están exultantes… Quisiera pedir a los honorables miembros de esta cámara que no se formen una opinión precipitada acerca del resultado de la campaña de Noruega hasta ahora… De un ministro que se muestra seguro se dice siempre que está satisfecho de sí mismo. Y si no lo hace, se le tacha de derrotista. Por mi parte intentaré mantenerme en una línea intermedia —[interrupción]—, ni levantando expectativas indebidas [diputados: «Hitler ha perdido el tren»], que difícilmente puedan hacerse realidad, ni poniéndole a nadie la carne de gallina con imágenes absolutamente tenebrosas. En muchísimas ocasiones algunos honorables diputados han repetido la frase «Hitler ha perdido el tren» [diputados: «Usted la dijo»]… Aunque mantenga mi absoluta confianza en nuestra victoria final, no creo que las gentes de este país se hayan dado cuenta aún del alcance o la inminencia de la amenaza que se nos viene encima [un diputado: «Eso lo dijimos hace cinco años»].

Cuando el debate finalizó al día siguiente por la noche, treinta y tres tories votaron contra su propio partido en la moción de aplazamiento, y otros sesenta se abstuvieron. Aunque Chamberlain mantuvo la mayoría parlamentaria, era evidente que su gobierno conservador había perdido la confianza de la nación. No era simplemente la consecuencia del fracaso de la expedición británica a Noruega, sino que se debía al hecho de que durante ocho torpes meses había demostrado su falta de agallas para enfrentarse a una guerra. Era imprescindible que se creara una coalición de todos los partidos. Los laboristas no iban a estar dispuestos a ponerse al servicio de Chamberlain. La tarde del 9 de mayo de 1940 Winston Churchill se convirtió en primer ministro de Gran Bretaña tras una reunión a la que asistieron Chamberlain, lord Halifax, secretario de Asuntos Exteriores, David Margesson, chief whip[1] de los tories, y él mismo, en la que Halifax reconoció no ser la persona indicada para ocupar el cargo que en aquellos momentos ocupaba, pues como miembro de la Cámara de los Lores se vería en la obligación de delegar la gestión de la guerra en Churchill en la Cámara de los Comunes. A decir verdad, habría podido encontrarse algún expediente que permitiera al secretario de Exteriores regresar a la Cámara de los Comunes. Pero Halifax se conocía demasiado bien a sí mismo para saber que no tenía más madera de líder de guerra que Neville Chamberlain.

Aunque buena parte de la clase dirigente no lo veía con buenos ojos y desconfiaba de él, el nuevo primer ministro era el que quería una abrumadora mayoría del pueblo británico. Con un instinto extraordinariamente seguro, los británicos se dieron cuenta de que si tenían que ir a la guerra era necesario el liderazgo de todo un guerrero. David Reynolds ha señalado que tras el fracaso de la campaña de Gallípoli en 1915, mucha gente quiso echarle las culpas a Churchill —por aquel entonces primer lord del Almirantazgo como en 1940—, mientras que después del revés sufrido en Noruega nadie intentó responsabilizarle de lo ocurrido. «Fue maravilloso», escribió Churchill en un borrador inédito de sus memorias, «realmente no sé cómo sobreviví y conservé mi posición y el afecto del pueblo mientras todas las culpas iban a parar al pobre señor Chamberlain». Es probable que también percibiera la suerte que había tenido por no haber ocupado el puesto de máxima responsabilidad del país en años anteriores, o incluso en los primeros meses de la guerra. De haber sido así, es muy posible que en marzo de 1940 la gente se hubiera ya hartado de los excesos que sin duda habría cometido al verse impotente como Chamberlain de frenar la funesta amenaza que se cernía sobre el continente. Allá por 1935, Stanley Baldwin había explicado su reticencia a que Churchill formara parte de su gobierno: «Si va a haber un conflicto bélico —y quién dice que no vaya a haberlo—, debemos conservar su vigor para que pueda ser nuestro primer ministro en la guerra». Baldwin lo dijo en tono jocoso y de superioridad, pero al final resultaría que en sus palabras había algo de verdad.

En mayo de 1940 solamente los generales y los almirantes sabían hasta qué punto Churchill era responsable del desafortunado despliegue británico en Escandinavia. No obstante, la opinión habitual de que él fue el único arquitecto del desastre, parece exagerada. De haber estado mejor entrenadas, motivadas y dirigidas, las tropas británicas habrían tenido una actuación más brillante contra las fuerzas de Hitler, que una y otra vez demostraron su superioridad en Noruega, siendo en muchos casos inferiores en número. El fracaso del ejército británico reflejaba décadas de negligencia, así como una debilidad institucional que tendría sus repercusiones en la suerte de las armas británicas durante los años siguientes. Todo esto fue atestiguado simbólicamente por un coronel que observó entre el equipaje de los oficiales desembarcados en Namsos, en la costa central de Noruega, «varias cañas de pescar y muchas armas deportivas». A ningún oficial alemán se le habría ocurrido ir a una guerra con unos pertrechos tan frívolos.

Por aquel entonces Halifax escribió con gran desdén estas palabras en una carta dirigida a un amigo: «No creo, sin embargo, que WSC [Winston S. Churchill] vaya a ser un muy buen PM [primer ministro]… el país pensará que servirá de estímulo». El secretario de Exteriores hizo el siguiente comentario a su subsecretario R. A. Butler en el curso de una conversación acerca de su negativa a presentarse para ocupar el puesto de primer ministro: «Todo esto es muy penoso. Conoces mis razones, es inútil hablar de ello, pero lo cierto es que en poco tiempo los gángsteres van a tener el control absoluto». La gente sencilla tenía otra visión. Nella Last, un ama de casa de Lancashire, escribió el 11 de mayo en su diario que «si tuviera que pasar toda mi vida al lado de un hombre, elegiría a Chamberlain, pero creo que no tardaría en cambiarlo por Churchill si se desatara una tormenta y estuviera a punto de naufragar. Tiene una cara divertida, como la de un bulldog que vive en nuestra calle y que ha hecho más por echar a los perros y gatos descamados… que todas las quejas y protestas de los vecinos». Mollie Panter-Downes, corresponsal en Londres, decía a sus lectores de New Yorker. «Las cosas se suceden con tanta rapidez que Inglaterra tiene ya un nuevo primer ministro prácticamente sin haberse dado cuenta… Es paradójico, pero cierto, que los británicos, pese a su sospechoso desagrado por todo lo que brilla, están empezando a creer que estarían más seguros con un poco de dinamita alrededor». El diputado laborista Harold Nicolson, poco distinguido como político, pero notable como periodista y lúcido redactor de su diario, escribió en Spectator lo siguiente a propósito de Churchill: «Su entusiasmo isabelino por la vida… su ingenio… se eleva hacia el cielo con el ímpetu de un potente surtidor, extendiéndose con los rayos del sol y renovándose con ráfagas y chorros cada vez más constantes de imágenes y asociaciones».

Aunque, en lugar de ser elegido en un proceso electoral, Churchill fue nombrado primer ministro por el rey, siguiendo el consejo de Chamberlain, lo cierto es que fue la aclamación popular la que lo llevó al alto cargo, así como a desempeñar también las funciones de ministro de Defensa, cargo del que se apropió. Entre los que mostraban su escepticismo respecto a la capacidad de Churchill de desempeñar tantas funciones figuraba el diputado tory Leo Amery: «Cómo piensa Winston que será capaz de ejercer a la vez de primer ministro, de coordinador de la defensa y de líder de la Cámara es una verdadera incógnita, y confirma mi creencia de que en realidad pretende que esta situación actual sea temporal. Es evidente que nadie puede coordinar adecuadamente una defensa si no está preparado para dirigir de manera activa a los tres jefes de Estado Mayor y, de hecho, ser directamente responsable de la planificación». Las voces críticas seguirían manifestando su preocupación por el hecho de que Churchill todavía desempeñara las funciones de líder de la nación y ministro de Defensa tres años después. Pero esta situación no era fruto de su arrogancia personal, sino de la desesperación por la pasmosa falta de coordinación entre las distintas fuerzas armadas que caracterizó la campaña militar en Noruega. Y la posteridad percibe, como percibió el propio Churchill en aquellos momentos, que, por encima de su afán por controlar la maquinaria bélica de Gran Bretaña, está el hecho de que no había otro político o militar más indicado en el que delegar tanto poder.

En uno de los pasajes más célebres y conmovedores de sus memorias, Churchill cuenta que el 10 de mayo fue «consciente de tener una profunda sensación de alivio. Por fin tuve la autoridad de impartir las órdenes pertinentes en todos los ámbitos. Sentí que caminaba con el destino y que toda mi vida pasada no había sido más que una preparación para ese momento y esa prueba». Sentía el estremecimiento que le provocaba su ascenso a líder de Gran Bretaña. Tal vez se permitiera un pequeño gesto espontáneo de satisfacción al pensar que en los consejos de ministros por fin habría podido fumar con impunidad sus puros, costumbre que había disgustado a sus predecesores. Sin embargo, si pensaba que iba a estar en sus manos la creación de las estrategias, los acontecimientos no tardarían en desengañarlo.

A primera hora de la mañana del 10 de mayo, poco antes de que Churchill fuera convocado al palacio de Buckingham, los ejércitos de Hitler cruzaban la frontera de tres países neutrales, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. El capitán David Strangeways, que prestaba sus servicios en la Fuerza Expedicionaria Británica (BEF por sus siglas en inglés) destacada cerca de Lille, en el lado francés de la frontera, se sintió ofendido por el descaro de un oficinista que irrumpió en el barracón en el que descansaba gritando, «¡David, señor, David!». Luego el oficial reaccionó y se dio cuenta de que el oficinista transmitía la orden para poner en marcha la operación «David», el avance de la fuerza expedicionaria británica —desde la línea fortificada que había venido defendiendo desde el otoño del año anterior— en dirección a Bélgica para detener a los alemanes. Aunque los belgas se habían declarado neutrales en 1936, en su planificación de la guerra los aliados se sintieron obligados a anticiparse a la necesidad imperativa de prestarles ayuda en el caso de que los alemanes violaran su territorio.

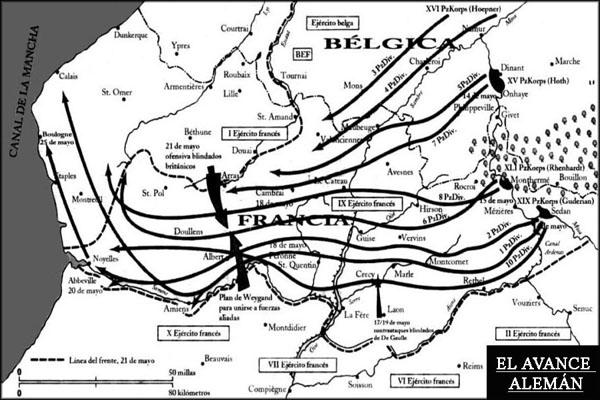

«David» cumpliría a la perfección las expectativas y los deseos de Hitler. El 10 de mayo los británicos, conjuntamente con el I y el VII Ejército francés, se apresuraban a abandonar unas posiciones defensivas que habían sido preparadas con mucha fatiga. Montados en sus camiones y sus vehículos blindados, partieron formando largas columnas hacia el este, directos al «capote del torero», en palabras de Liddell Hart, para entrar al trapo que les tendían los alemanes desde Bélgica. Más al sur, en el bosque de las Ardenas, unas columnas de carros blindados alemanes avanzaban para llevar a cabo lo que sería una de las grandes sorpresas de la guerra, asestar una estocada en el corazón del frente aliado, que había quedado en una situación inexcusablemente precaria debido a los despliegues ordenados por el comandante supremo aliado, el general francés Maurice Gamelin. Los tanques de Guderian y Reinhardt, en rápido avance hacia el Alosa, rechazaron sin mayores problemas los ataques de la caballería francesa que encontraron en su camino. Los paracaidistas de la Luftwaffe y las fuerzas aerotransportadas alemanas cayeron sobre las fortalezas fronterizas de holandeses y belgas. Stukas y Messerschmitts lanzaron bombas y abrieron fuego contra las desconcertadas formaciones de cuatro ejércitos.

El primer ministro no se dio cuenta de la velocidad con que se avecinaba la catástrofe antes que su propia nación. Los líderes aliados creían encontrarse al inicio de una larga campaña. Ya se habían cumplido ocho meses de guerra, pero hasta entonces ni uno ni otro bando había demostrado impaciencia por llegar a un enfrentamiento decisivo. La incursión alemana sobre Escandinavia era el preámbulo del verdadero espectáculo. El ataque de Hitler contra Francia parecía brindar la oportunidad de que británicos y franceses midieran la potencia de sus legiones con las alemanas de tú a tú, o al menos esto es lo que pensaban los aliados. Sobre el papel, las fuerzas de los dos bandos en el oeste eran similares: unas ciento cuarenta divisiones cada uno, de las que sólo nueve eran británicas. Las autoridades y los comandantes aliados pensaban que pasarían semanas, si no meses, antes de que se produjera el choque decisivo. Churchill se acostó la noche del 10 de mayo sabiendo que la apurada situación estratégica de los aliados era realmente grave, pero en su cabeza bullían muchas ideas y planes, y creía que tenía tiempo para ponerlos en marcha.

Los acontecimientos que destacan en nuestra percepción posterior tuvieron que competir por aquel entonces con otros asuntos baladíes que pretendían robarles atención. El locutor radiofónico de la BBC que comunicó a la nación la invasión de Bélgica y Holanda por parte de los alemanes, siguió informando diciendo que «las tropas británicas han desembarcado en Islandia», como si esta segunda noticia compensara la primera. El 11 de mayo de 1940, The Times hablaba del caso de un autor teatral, un tal Walter Hackett, contra quien el tribunal de quiebras de Brighton había dictado una orden de prisión, y del que se decía que había huido a América. También se contaba el juicio, por parte de un tribunal militar, de un coronel acusado de «familiaridad indebida» con un sargento de su unidad de reflectores antiaéreos. Qué iban a pensar los soldados, decía la acusación, al oír a un comandante dirigirse a un sargento diciendo, «¿Eric?». Los anuncios de los cigarrillos Player incitaban a los fumadores: «Cuando esté en peligro su buen humor, enciéndase un Player… Unas cuantas caladas pondrán los problemas en su sitio». La Sociedad de Turismo de Irlanda prometía que «Irlanda te espera». En primera página aparecía un anuncio en el que se vendía un gato persa azul por dos libras y diez chelines: «no ensucia, está enseñado; nieto de Laughton Laurel; siete semanas de edad. Bachelor, Orove Place, Aldenham». Entre las ofertas de empleo podía leerse el anuncio de un «caballero con amplia experiencia desea participar en un negocio en marcha, ciudad o campo, se dispone de capital». Una noticia sobre golf en la página deportiva llevaba el siguiente título: «Lo que el público desea». Había un poema de Walter de la Mare: «¡Oh, hermosa Inglaterra, cuya paz ancestral / los tristes peligos de la guerra violentan e inquietan!». Por supuesto, donde dice «peligos» debía haber dicho peligros.

La campaña de los alemanes aparecía en las noticias de cabecera a doble columna: «Hitler ataca los Países Bajos». Diversos comentarios hacían afirmaciones como las siguientes: «Los belgas están seguros de su victoria; son diez veces más fuertes que en 1914», «Los aspectos de la vida económica de Holanda que más interesan a Hitler son, sin duda, su agricultura y sus actividades con los aliados» o «La opinión de los militares: Esta vez no ha habido sorpresas». En su editorial The Times declaraba que «puede tenerse la seguridad de que todo está estratégicamente preparado para responder de inmediato… Con gran firmeza se está organizando la Gran Alianza de nuestros tiempos que destruirá a las fuerzas de la traición y la opresión».

En la página 6, una columna que aparecía a la derecha de las noticias principales proclamaba: «Tenemos nuevo primer ministro. El señor Churchill ha aceptado». En la sección de cartas del periódico dominaba la discusión acerca del debate sobre lo sucedido en Noruega, que había tenido lugar en el Parlamento tres días antes y que había precipitado la caída de Chamberlain. Geoffrey Vickers insistía en que lord Halifax era, con mucho, el ministro mejor cualificado para dirigir el gobierno de la nación, con la colaboración de un líder laborista de los Comunes. Quintin Hogg, diputado tory por Oxford, señalaba que muchos de los que habían votado contra el gobierno eran oficiales en activo. Henry Morris-Jones, diputado liberal por Denbigh, deploraba la votación que había tenido lugar, indicando con orgullo que él se había abstenido. La importancia de las noticias de Francia se vio empequeñecida por un hermoso día primaveral en el que reinaban las campanillas y las prímulas en flor.

El millonario «Chips» Channon, diputado de los tories y un imbécil consumado, nos ha legado su diario en el que el 10 de mayo escribió las siguientes líneas: «Tal vez el día más tenebroso de la historia de Inglaterra… Todos estábamos tristes, enfadados; nos sentíamos estafados y burlados». Su consternación se debía a la caída de Chamberlain, no al ataque lanzado contra Francia. El propio Churchill sabía mejor que nadie que le habían ofrecido la dirección del gobierno a regañadientes, y era perfectamente consciente de que su autoridad pendía de un hilo. La mayoría de los conservadores lo odiaban, sobre todo porque a lo largo de su vida había «desertado» en dos ocasiones, había cambiado de bando en la Cámara de los Comunes. Era recordado como el arquitecto de la desastrosa campaña de Gallípoli en 1915, como el promotor de la guerra contra los bolcheviques de Rusia en 1919, como el gran opositor al autogobierno de la India en 1933-1934, como el defensor del rey Eduardo VIII durante la crisis de la abdicación en 1936 y como el crítico más furibundo desde los escaños tanto de Baldwin como de Chamberlain, primeros ministros durante sus «años salvajes».

En mayo de 1940, aunque pocos personajes influyentes ponían en tela de juicio la capacidad o las dotes oratorias de Churchill, percibían su carrera como un cúmulo de despropósitos. Robert Rhodes-James subtituló la biografía de Churchill antes de ser nombrado primer ministro, publicada en 1970, A Study in Failure. Ya en 1914, el historiador A. G. Gardiner hizo una valoración extraordinariamente perspicaz y admirable de Churchill, que, sin embargo, finalizaba con una conclusión errónea: «“No perdamos de vista a Churchill” debería ser la contraseña hoy día. No nos olvidemos de que en primer lugar es un soldado, y lo será en último lugar y siempre. Escribirá su nombre en la posteridad con mayúsculas. Vigilemos que no lo haga con sangre».

En aquellos momentos, en medio de la crisis que se había precipitado por el ataque de Hitler, la gente de la época de Churchill no podía olvidar que éste se había equivocado en muchas cosas, incluso en un pasado reciente, e incluso en asuntos de ámbito militar en el que se suponía que era un experto. Durante los años previos a la guerra, calificó la presencia de la aviación en el campo de batalla de pura «complicación adicional». Declaró que las armas antitanque modernas neutralizaban la potencia de «los pobres tanques», y que «los submarinos se verán metidos en un puño… Se sufrirán pérdidas, pero nada que vaya a afectar la magnitud de los acontecimientos». El día de Navidad de 1939 escribió a sir Dudley Pound, primer lord del Mar, diciéndole: «Creo que, en comparación con 1914, podríamos calificar nuestra posición actual de muy favorable». Había puesto en duda que los alemanes fueran a invadir Escandinavia. Cuando lo hicieron, Churchill se dirigió a los miembros de la Cámara de los Comunes el 11 de abril en los siguientes términos: «En mi opinión, que comparten mis consejeros cualificados, Herr Hitler ha cometido un grave error de estrategia al llevar la guerra tan lejos hacia el norte… Tomaremos ahora lo que se nos antoje de la costa de Noruega, lo que facilitará aún más nuestro bloqueo, que verá aumentado su eficacia». Aunque la opinión pública no tuviera conocimiento de algunas de ellas, lo cierto es que los ministros y comandantes estaban perfectamente al corriente de todas las falsas profecías y las equivocadas manifestaciones de absoluta seguridad expresadas por Churchill, Su reivindicación del liderazgo de la nación no se basaba en su contribución a la guerra desde septiembre de 1939, que era bastante equívoca, sino en su temperamento y en su historial como voz crítica con la política de apaciguamiento. Era un guerrero desde lo más profundo de su alma, un hombre que se sentía realizado en el campo de batalla. Era uno de los pocos primeros ministros británicos que había matado hombres con su propia mano, en Omdurmán en 1898. En aquellos momentos, aunque ya no fuera físicamente, empuñaba la espada de manera simbólica, en medio de un estado Británico dominado por hombres de papel, por criaturas de comités y salas de conferencias. «Es muy probable», había dicho pletórico de entusiasmo seis años antes de la guerra, «que los capítulos más gloriosos de nuestra historia no hayan sido escritos todavía. En efecto, los numerosos problemas y peligros de los que nosotros y nuestro país estamos rodeados deben hacer que los ingleses y las inglesas de esta generación se llenen de satisfacción por estar aquí en un momento como éste. Debemos regocijarnos ante las responsabilidades con las que el destino nos ha honrado, y sentirnos orgullosos de ser los guardianes de nuestro país en una época en la que está en juego su supervivencia». Leo Amery escribió el siguiente comentario en marzo de 1940: «Empiezo a considerar que Winston, con todos sus defectos, es el único hombre con un verdadero sentido de la guerra y amor por la batalla». Y lo era, desde luego. Pero muchos seguían temiendo que aquel genio errático podía abocar precipitadamente a Gran Bretaña a un verdadero desastre militar.

De los ministros a los que invitó a formar parte de su gobierno de coalición de todos los partidos, pocos estaban a la altura de la magnitud de su misión. Aunque este hecho se dé en todos los gobiernos de todas las épocas, en aquellos momentos fue una verdadera desgracia. Veintiuno de los treinta y seis altos cargos eran, al igual que Halifax, David Margesson, Kingsley Wood y el propio Chamberlain, veteranos del anterior gobierno, que había acabado tan desacreditado. «Winston no ha demostrado tener agallas suficientes a la hora de realizar sus cambios, tiene demasiado miedo del Partido [Conservador]», escribió Amery, que había encabezado la oposición a Chamberlain en la Cámara de los Comunes.

De los laboristas, entre los que cabe destacar a Clement Attlee, A. V. Alexander, Hugh Dalton, Arthur Greenwood y Ernest Bevin, sólo este último era una figura de primera fila, aunque Attlee supondría un sólido baluarte como viceprimer ministro. Sir Archibald Sinclair, el líder liberal que en 1916 había prestado servicios como oficial a las órdenes de Churchill en Francia y que acababa de ser nombrado secretario del Aire, era calificado por los que sentían desprecio por su servilismo hacia el nuevo primer ministro de «el esclavo del director de escuela». Los partidarios de Churchill que recibieron cargos o ascensos, principalmente Anthony Eden, lord Beaverbrook, Brendan Bracken y Leo Amery, no estaban muy bien vistos no sólo por los fieles a Chamberlain, sino también por mucha gente sensata y enterada que deseaba brindar su apoyo al nuevo primer ministro, pero era escéptica respecto a sus colaboradores más estrechos.

Casi toda la clase política pensaba que el gobierno de Churchill iba a tener una vida muy corta. «Así pues, ese hombre ha conseguido por fin lo que más ambicionaba», comentó amargamente un anciano diputado tory, Cuthbert Headlam. «Nunca imaginé que lo lograría. Bueno, esperemos que lo haga bien. Jamás he creído en él. Mi única esperanza es que mi juicio… se revele equivocado». El famoso especialista en historia militar, el capitán Basil Liddell Hart, escribió con pesimismo el 11 de mayo que «el nuevo gabinete de guerra parece un grupo dedicado a la “victoria” sin tener en cuenta su posibilidad en la práctica». Lord Hankey, vieja eminencia gris de Whitehall y miembro del nuevo gobierno, pensaba que era un gobierno «perfectamente inútil para la guerra» y que Churchill no era más que un «elefante avispado».

Mientras las columnas de tanques alemanas se dirigían hacia Sedán y se adentraban en Holanda y Bélgica, Churchill estaba realizando nombramientos para puestos gubernamentales intermedios, entrevistas con ministros nuevos y reuniones con oficiales. La tarde del 10 de mayo, sir Edward Bridges, el tímido y austero secretario del gobierno, fue convocado a Admiralty House, donde Churchill seguía ocupando el despacho desde el que había ejercido sus funciones de primer lord. Bridges consideró que sería impropio de un oficial público que hasta aquella misma tarde había estado al servicio de un primer ministro depuesto dar la bienvenida al nuevo demostrando un exceso de adhesión. Se limitó a decir con la máxima cautela: «¿Puedo desearle toda la suerte posible?». Churchill hizo un pequeño gruñido, miró con determinación fijamente a Bridges durante un instante y luego exclamó: «¡Uf! “¡Toda la suerte posible!”. ¡Me gusta eso! Los demás no han parado de felicitarme. ¡Toda la suerte posible!».

El 11 de mayo, durante su primera entrevista en calidad de primer ministro con los jefes de Estado Mayor, Churchill hizo dos intervenciones, ambas poco significativas: preguntó si la policía debía ir armada cuando fuera a detener a extranjeros enemigos, y barajó la posibilidad de que Suecia se uniera a la guerra en el bando aliado. Ni siquiera él, el más belicoso de los hombres, intentó de inmediato abordar resueltamente los problemas de movimiento del ejército británico en el continente. Cuando Eden, nuevo secretario de Guerra, visitó aquel mismo día al primer ministro, lo encontró «bastante satisfecho con el desarrollo de los acontecimientos», según anotaría más tarde en su diario. Aunque estas palabras reflejaran la incapacidad de su autor de percibir las dudas más profundas del primer ministro, ni que decir tiene que éste tampoco percibía la inminencia del desastre.

Churchill tenía mucha fe en la grandeza de Francia, en el poderío de sus fuerzas armadas; una fe que resultaba sumamente sorprendente en un estadista de la nación que tradicionalmente se había mostrado siempre precavida con su vecino galo. «A ojos de Winston», escribiría más tarde su médico, «Francia es civilización». Incluso tras ser testigo de la conquista de Polonia y Escandinavia por parte de los alemanes, Churchill no sabía apreciar la disparidad existente entre el poder de combate de la Wehrmacht y la Luftwaffe de Hitler y el de los ejércitos y las fuerzas aéreas de franceses y británicos. Al igual que a la mayoría de sus asesores, le parecía inconcebible que los alemanes lograran abrir una brecha en la línea Maginot de los franceses y en el frente formado por la combinación de fuerzas francesas, británicas, holandesas y belgas.

En los días siguientes a su establecimiento el 10 de mayo en Downing Street, Churchill se propuso estimular al gobierno y la maquinaria bélica británicos con el fin de prepararlos para un largo camino. Como líder de guerra, esperaba dirigir la parcela de Gran Bretaña en un enfrentamiento masivo y prolongado en el continente. Su gran esperanza era que esta confrontación no supusiera una carnicería parecida a la vivida en la guerra de 1914-1918. Aunque no creía en una rápida victoria, no tenía la menor duda de que iba a infringirse una derrota decisiva. El 13 de mayo los titulares de The Times aseveraban pletóricos de confianza: «LAS FUERZAS BRITÁNICAS AVANZAN POR BÉLGICA - LOS CHOQUES CON EL ENEMIGO SE HAN SALDADO CON NUESTRA VICTORIA - LA RAF GOLPEA DE NUEVO».

En el discurso que pronunció ese mismo día en la Cámara de los Comunes, el primer ministro se disculpó por su parquedad: «Espero que… mis amigos… se harán cargo, se harán plenamente cargo de la falta total de ceremonial con la que ha sido necesario actuar… Tenemos ante nosotros una prueba durísima, una prueba sumamente penosa. Tenemos ante nosotros muchos, muchos largos meses de combate y sufrimiento. Pero asumo mi misión lleno de confianza y esperanza. Estoy convencido de que no se permitirá que nuestra causa se malogre en medio de los hombres. En este momento me siento autorizado a reclamar la ayuda de todos, y digo: “Venid, pues. Avancemos juntos con nuestras fuerzas unidas”».

Los discursos de guerra pronunciados por Churchill suelen aparecer citados de manera aislada. Este hecho oscurece el anticlímax que supusieron los comentarios realizados desde el estrado por los diputados a continuación de los del primer ministro. El 13 de mayo el comandante sir Philip Colfox, de West Dorset, dijo que, a pesar de que el país debía buscar en aquellos momentos la unidad nacional, él personalmente lamentaba muchísimo que Neville Chamberlain se hubiera visto obligado a dejar su cargo de primer ministro. Sir Irving Albery, de Gravesend, recordó la declaración del nuevo primer ministro: «Mi política es una política de guerra». También dijo que le parecía justo elogiar el compromiso de su predecesor con la causa de la paz. El coronel John Gretton, de Burton, inyectó una extraña dosis de realismo en la Cámara al instar a sus colegas a no perderse en palabras cuando «el enemigo está a punto de abatir nuestras puertas». La señal más desoladora del estado de ánimo que reinaba entre los miembros del Partido Conservador la encontramos en el hecho de que la llegada de Neville a la Cámara se produjo en medio del entusiasmo de los asistentes, mientras que la aparición de Churchill fue acogida con el silencio del resentimiento por parte de los tories.

En aquélla su primera declaración importante, Churchill recibió más aplausos del extranjero que de algunos diputados británicos. El Philadelphia Inquirer dijo en su editorial: «En este breve discurso ha demostrado que no teme afrontar la verdad y exponerla. Ha demostrado ser un hombre honesto y un hombre de acción. Gran Bretaña tiene razones para sentirse exultante por la parquedad, la franqueza y la valentía de este hombre». La revista Time publicó lo siguiente: «Ese hombrecillo regordete, inteligente y duro, el primer ministro Winston Churchill, sabe cómo enfrentarse a los hechos… El viejo e infatigable agitador de Gran Bretaña ha adoptado ahora el papel de belicista aliado».

Ese día, el 13 de mayo, la amenaza de un ataque aéreo alemán contra Gran Bretaña llevó a Churchill a tomar su primera decisión militar importante: se opuso al envío a Francia de más escuadrones de cazas como refuerzo de los diez ya presentes en la nación vecina. Sin embargo, aunque las noticias del continente eran por supuesto demoledoras, declaró que no estaba «en absoluto seguro de que la gran batalla sea inminente». Todavía abrigaba la esperanza de que la suerte cambiara en Noruega, y el 14 de mayo hizo la siguiente observación al almirante conde de Cork y Orrery: «Espero que despeje el puerto de Narvik lo antes posible, y que luego se dirija al sur con paso firme».

Pero los alemanes ya estaban tendiendo puentes sobre el Mosa a su paso por Sedán y Dinant, al sur de Bruselas, para sus columnas de blindados que iban cruzando el bosque de las Ardenas. Comenzaba a abrirse una gran brecha entre el IX Ejército francés, que estaba derrumbándose, y el II Ejército situado a su izquierda. Aunque la BEF en Bélgica no se veía todavía seriamente comprometida, su comandante en jefe, lord Gort, pidió refuerzos aéreos. Gort inspiraba una confianza limitada. Al igual que todos los generales británicos, carecía de la preparación y el instinto necesarios para controlar un contingente considerable de hombres. Uno de los oficiales de Estado Mayor más inteligentes, el coronel Ian Jacob de la secretaría del gabinete de guerra, escribió: «Durante veinte años hemos prestado muy poca importancia a cómo coronar con éxito grandes empresas militares por tierra; hemos permanecido inmersos en nuestras actividades políticas cotidianas como imperio».

Este problema, la falta de comandantes con credibilidad para librar «grandes batallas», perseguiría a las armas británicas durante toda la guerra. Gort era un valiente oficial, famoso por haberse ganado la Cruz Victoria en la primera guerra mundial, y seguía conservando su entusiasmo de juventud. El comandante John Kennedy, que al poco tiempo se convertiría en director de Operaciones Militares del Departamento de Guerra, describió al comandante en jefe de la BEF como «un buen soldado en el combate», lo que sin duda constituye una recomendación muy útil para un comandante de sección. Para ser más francos, al general le faltaba cerebro, como suele faltarle a la mayoría de hombres que tienen la temeridad necesaria para ganarse la Cruz Victoria o una Medalla de Honor. Un perspicaz americano dijo de Gort y del jefe del Estado Mayor General del Imperio Británico, sir Edmund Ironside, que eran «unos meros soldados, en el sentido estricto de la palabra, que no tenían cabida en puestos de tan alta responsabilidad». Sin embargo, ni sir Alan Brooke ni sir Bernard Montgomery habrían sido más capaces de prevenir el desastre de 1940 con las poquísimas fuerzas de las que disponía la BEF. A diferencia de la mayoría de los países del continente, Gran Bretaña no tuvo en tiempos de paz el servicio militar obligatorio hasta 1939, y de ahí que fueran escasas sus reservas potenciales en caso de movilización. El ejército a las órdenes de Gort constituía, en espíritu, el cuerpo policial del imperio de los años de entreguerras, privado de recursos durante una generación.

El 14 de mayo Churchill atisbó por primera vez la inmensidad del peligro que amenazaba a los aliados. Paul Reynaud, primer ministro de Francia, telefoneó desde París para informar del avance alemán y solicitar el envío inmediato de otros diez escuadrones de cazas de la RAF. El comité de jefes de Estado Mayor y el gabinete de guerra, que se reunieron sucesivamente a las seis y a las siete, acordaron que las defensas nacionales de Gran Bretaña no podían verse debilitadas de aquella manera. A las siete de la mañana del día siguiente, el 15 de mayo, Reynaud telefoneó personalmente a Churchill. Cargado de emoción, dijo en inglés: «La batalla se ha perdido». Churchill lo instó a no perder la moral, señalando que sólo se veía comprometida una pequeña parte del ejército francés, mientras que las tropas de vanguardia alemanas se encontraban en aquellos momentos más desplegadas, lo que las hacía vulnerables a un ataque por los flancos.

Cuando Churchill informó a sus jefes militares y políticos sobre la conversación que acababa de mantener, volvió a ponerse sobre la mesa la cuestión de enviar o no más refuerzos aéreos. Por un momento Churchill estuvo a punto de acceder a los ruegos de Reynaud. Pero Chamberlain se puso de parte del jefe del Estado Mayor del Aire, el mariscal sir Hugh Dowding, comandante en jefe del Mando de Caza de la RAF, que con gran visceralidad se negó a ello. No fueron enviados más cazas. Ese mismo día, Jock Colville, el joven secretario privado de veinticinco años de Churchill y aspirante a convertirse en todo un Pepys, anotó en su diario las preocupaciones que angustiaban al general de división Hastings «Pug» Ismay, jefe de Estado Mayor de Churchill en su calidad de titular de defensa. Ismay no estaba «demasiado satisfecho con la situación militar. Dice que los franceses no combaten bien: son —señala— una raza volátil, y es probable que tarden algún tiempo en adoptar una actitud propiamente bélica».

La lentitud de reflejos no hacía más que ocultar la terrible realidad. Churchill mandó un cablegrama al presidente estadounidense Franklin Roosevelt, diciendo: «Creo personalmente que la batalla en tierra acaba simplemente de comenzar, y me gustaría ver que las masas participan. Hasta la fecha, Hitler opera con unidades especializadas de tanques y aéreas». Rogaba la ayuda de Estados Unidos, y por primera vez pedía cincuenta viejos destructores en préstamo. Washington ya había vetado la solicitud de que un portaaviones británico pudiera atracar en un puerto americano para proceder al embarque de cazas, listos para entrar en combate. El presidente estadounidense alegó que este acto supondría una violación de la Ley de Neutralidad aprobada por su país. Al igual que lo haría, en su opinión, el envío de destructores.

El día 15, en Francia, los ya obsoletos bombarderos Battle y Blenheim de la RAF sufrieron unas pérdidas devastadoras cuando intentaron destruir los puentes de pontones que habían tendido los alemanes sobre el Mosa. Un oficial del cuerpo de blindados alemán que estuvo presente escribió: «El paisaje estival con las aguas del río discurriendo silenciosamente, el verde claro de los prados bordeados a lo lejos por las cumbres más oscuras de los montes, enmarcadas por un cielo azul brillante, retumba con el estrépito de la guerra… Una y otra vez, un avión enemigo cae derribado desde el cielo, dejando tras de sí una negra estela de humo… De vez en cuando, de los aparatos derribados salen uno o dos blancos paracaídas que descienden despacio hasta llegar a tierra». En cualquier caso, el sacrificio de la RAF llegó demasiado tarde. El grueso de las fuerzas acorazadas alemanas ya había cruzado el Mosa y avanzaba rápidamente hacia el oeste.

La mañana del día 16 Londres tuvo conocimiento de que los alemanes habían abierto una brecha en la línea Maginot. El gabinete de guerra acordó el envío de otros cuatro escuadrones de cazas al escenario de los combates. A las tres de la tarde de ese mismo día, el primer ministro voló a París, acompañado de Ismay y el general sir John Dill, vicejefe del Estado Mayor General del Imperio Británico a las órdenes de Ironside. Tras aterrizar en Le Bourget, todos ellos pudieron percibir por primera vez la desesperación de su aliado. Los generales y políticos de Francia esperaban la derrota. Mientras los líderes de las dos naciones se entrevistaban en el Quai d’Orsay, en el jardín unos oficiales quemaban montones de documentos. Cuando Churchill preguntó por las reservas francesas para emprender una contraofensiva, le comunicaron que, poco a poco, ya habían sido utilizadas todas las disponibles. Los colaboradores de Reynaud no ocultaron su rencor por la negativa de Gran Bretaña al envío de más cazas. Durante toda la reunión los franceses no dejaban de encoger los hombros. Aquella noche, desde la embajada británica, Churchill envió un cablegrama al gabinete de guerra instando al envío de otros seis escuadrones de cazas. «Hago hincapié en la gravedad mortal de la situación», dijo. El jefe del Estado Mayor del Aire, sir Cyril Newall, propuso una solución intermedia: otros seis escuadrones intervendrían en Francia desde sus aeródromos británicos. A las dos de la madrugada Churchill se dirigió en automóvil a la residencia de Reynaud para comunicarle la noticia. Después el primer ministro regresó a la embajada, durmió profundamente a pesar del ruido ocasional producido por los disparos de lejanos cañones y luego voló de vuelta a Inglaterra, aterrizando en el aeródromo de Hendon a las 9 de la mañana del día 17.

Llegó con una sonrisa dibujada en los labios, pero sin tener ya la menor duda de la magnitud de la catástrofe que se cernía sobre los aliados. Se dio cuenta de que era imprescindible que la BEF se retirara de sus posiciones en Bélgica, pues habían sido rebasadas por el enemigo. Ya en su despacho de Downing Street, tras informar al gabinete de guerra, se puso a preparar más nombramientos de puestos auxiliares de su gobierno y, pegado al teléfono, habló con los posibles candidatos, ese día doce en total. Harold Nicolson recogería una de esas conversaciones típicas:

—Harold, creo que sería una buena idea que te unieras al gobierno y ayudaras a Duff [Cooper] en el Ministerio de Información.

—Nada me gustaría más.

—Bien, pues mañana a formar. La lista estará preparada esta misma noche. ¿De acuerdo?

—Totalmente de acuerdo.

—Perfecto.

Sir Edward Bridges y otros oficiales de Whitehall quedaron impresionados por la «magnífica confianza» de Churchill, la «calma parsimoniosa con la que se puso a formar su gobierno». Al principio, esa actitud no fue más que un reflejo del no saber percibir la inmediatez del desastre. Al cabo de unos días, sin embargo, cambió por la majestuosa determinación de que su propia conducta debía considerarse que encajaba con la magnitud del desafío al que se enfrentaban él y su nación. Desde el momento en que fue nombrado primer ministro, Churchill demostró una disciplina de la que claramente había adolecido a lo largo de casi toda su carrera. Con pequeños detalles como con grandes decisiones, se ganó el corazón de los que estuvieron más cerca de él en Downing Street. «¡Qué hermosa caligrafía!», exclamó cuando su secretario privado, Jock Colville, le mostró un telegrama que acababa de dictarle. «Pero, hijo mío, cuando diga “stop” debes escribir “stop” en vez de dibujar simplemente un garabato». Consideró a los miembros de su personal una extensión de su familia, y nunca se le ocurrió recordarles que no debían hablar de sus temas confidenciales o de su intimidad. Daba por hecho que no lo harían, y no le fallaron.

El 17 de marzo Churchill tuvo un almuerzo en la embajada japonesa. Incluso en circunstancias como aquéllas pudieron más los imperativos diplomáticos. El expansionismo de los nipones era evidente y manifiesto. Debía hacerse todo lo humanamente posible por lograr que Japón permaneciera tranquilo. Aquella tarde envió al exilio al antiguo secretario de Asuntos Exteriores, sir Samuel Hoare, el más detestado de todos los viejos partidarios de la política de apaciguamiento, nombrándolo embajador en España. También creó los comités económicos para dirigir el comercio, los alimentos y los transportes. Una serie de telegramas llegaron de Francia informando del avance alemán. Churchill pidió a Chamberlain, como lord presidente, que valorara las implicaciones que supondrían la caída de París, así como una posible retirada de la BEF del continente por los puertos del canal de la Mancha. Su jornada, iniciada en París, acabó con una cena en Admiralty House en compañía de lord Beaverbrook y de Brendan Bracken.

Poco debe la posteridad al hijo de Churchill, el rebelde Randolph, aunque sí hay que agradecerle el relato acerca de la visita que realizó a Admiralty House la mañana del 18 de mayo:

Subí a la alcoba de mi padre. Lo encontré de pie frente al lavabo, afeitándose con su anticuada maquinilla Valet…

—Siéntate, hijo, y lee el periódico mientras termino de afeitarme.

Hice lo que me dijo. Al cabo de dos o tres minutos, después de unas cuantas enérgicas pasadas de cuchilla, se volvió hacia mí.

—Creo que ya veo cómo salir de ésta —exclamó, y continuó afeitándose.

Quedé estupefacto.

—¿Quieres decir que podemos evitar la derrota? —cosa que parecía posible—, ¿o quieres decir que vamos a darles una buena zurra a esos bastardos? —cosa que parecía imposible.

Echó su maquinilla de afeitar Valet en la pila del lavabo, la agitó y dijo:

—Por supuesto que quiero decir que podemos darles una buena zurra.

—Bien, es lo que más me gustaría, pero no veo cómo puedes lograrlo.

Ya se había enjuagado y secado la cara cuando, volviéndose, me dijo con gran convencimiento:

—Haré entrar a la fuerza a Estados Unidos.

He aquí una muestra de los golpes de clarividencia característicos de Churchill. La perspectiva de que Estados Unidos entrara en guerra era más que remota. Durante años, Neville Chamberlain había estado dando la espalda repetidas veces, de hecho con suma descortesía, a los intentos de acercamiento de Roosevelt. Pero el nuevo primer ministro ya se daba cuenta de que sólo la ayuda americana podría dar la victoria a los aliados. Aquel día Eden escribió: «Esta mañana las noticias no han sido peores, pero me parece que es demasiado pronto para decir que han sido mejores. El primer ministro y el jefe del Estado Mayor General del Imperio han presentado, sin embargo, un análisis optimista de la situación ante el gabinete de gobierno». Independientemente de lo que Churchill dijera a sus colegas, lo cierto es que en aquellos momentos se veía obligado a admitir la posibilidad —aunque, a diferencia de los generales franceses, se negara a rendirse a lo que parecía inevitable— de una victoria alemana en el continente. Los informes que llegaban del campo de batalla eran cada vez más graves. Churchill instó a los jefes de Estado Mayor a que consideraran el envío de fuerzas de refuerzo desde la India y Palestina, así como la retención de algunas unidades de carros de combate que en aquellos momentos se dirigían desde Gran Bretaña al continente para apoyar a la BEF. La amenaza de una incursión repentina de los alemanes sobre Inglaterra, iniciada por paracaidistas, comenzaba a obsesionarlo, por irreal que pareciera.

En un informe de los servicios de inteligencia nacionales se advirtió al gobierno de que la moral de la nación estaba por los suelos: «Hay que recordar que la defensa de los Países Bajos ha sido ampliamente difundida por la prensa… Ni una persona entre mil podía imaginarse a los alemanes avanzando y entrando en Francia… El nombramiento del señor Churchill como primer ministro supuso un alivio y llevó a la gente a creer que un cambio de líder resolvería los problemas derivados de la política del señor Chamberlain. Los informes llegados ayer y esta mañana ponen de manifiesto que vuelven a reinar la inquietud y el miedo».

Aquella tarde del 18 de mayo el gabinete de guerra acordó que Churchill debía dirigirse a la nación y exponer la gravedad de la situación. Se comunicó a los ministros que Mussolini se había negado a proclamar la neutralidad de Italia propuesta por los británicos. Esta noticia hizo que el ministro de la Marina A. V. Alexander requiriera la ocupación inmediata de Creta como centro de operaciones contra Italia en el Mediterráneo. Churchill descartó directamente esta idea, alegando que Gran Bretaña ya tenía demasiados frentes abiertos como para embarcarse en aventuras innecesarias.

En la mañana del domingo 19 de mayo se supo que la BEF había evacuado Arras, lo que aumentaba el peligro de que quedara aislada del grueso de las tropas francesas. Tras abandonar una reunión, Ironside le dijo a Eden que «esto es el fin del imperio británico». El secretario de Guerra haría la siguiente observación: «Desde el punto de vista militar, lo que dijo era innegable». Sin embargo, cuando un líder sabe mantener su buen criterio, es difícil que sus colegas sucumban a la desesperación. Aquel mismo amargo domingo, el primer ministro comentó con Eden: «Ya va siendo hora de que salga el 17, ¿no le parece?». En 1938, en la ruleta del casino de Cannes, los dos habían apostado por ese número y habían ganado dos veces.

A mediodía, cruzando el condado de Kent, Churchill se trasladó a Chartwell, su amada residencia familiar que permanecería cerrada durante la guerra. Buscaba un remanso de paz en el que preparar su discurso a la nación. Pero no llevaba más que unos pocos minutos dando de comer a sus peces de colores cuando una llamada telefónica lo interrumpió. Desde Francia, Gort pedía autorización para emprender una retirada por mar en Dunkerque si la situación empeoraba. Sin embargo, al comandante en jefe se le indicó que intentara restablecer contacto con las tropas francesas que se encontraban a su derecha, de las que lo separaban las avanzadillas alemanas. A los franceses se les pediría, a su vez, que contraatacaran para acercarse hacia él. Los belgas solicitaron que la BEF situara su frente avanzado más al norte, junto a sus tropas. No obstante, el gabinete de guerra decidió que lo prioritario era el restablecimiento de un frente común con el grueso del ejército francés. Los belgas tenían que ser abandonados a su suerte, y las fuerzas británicas debían reorganizarse para dirigirse hacia el suroeste, en dirección a Arras y Amiens.

Aquella noche, en su discurso radiofónico al pueblo británico, Churchill mostró una seguridad y confianza que no sentía, diciendo que el frente de Francia iba a afianzarse, pero advirtiendo también del peligro que amenazaba a la nación. «Éste es uno de los períodos más estremecedores de la larga historia de Francia y Gran Bretaña. Sin duda, también es el más sublime. Siglos atrás se escribieron unas palabras para que fueran un llamamiento y estímulo de los leales servidores de la Verdad y la Justicia: “Armaos y sed hombres de coraje… pues es preferible perecer en el campo de batalla que ser testigos del ultraje de nuestra nación y de nuestro altar. Pues la voluntad de Dios se hace en el Cielo, aun así dejemos que se cumpla”».

Éste fue el primer gran llamamiento que dirigió a la nación. No puede exagerarse el impacto que tuvo en el pueblo británico y, de hecho, en la audiencia del resto del mundo. Defendió su determinación, y los oyentes reaccionaron. Aquella noche envió un mensaje a Ismay, reafirmándose en su negativa a trasladar más escuadrones de la RAF a Francia. Era imprescindible disponer de todos y cada uno de los cazas, en el caso de que «sea necesario evacuar a la BEF». Evidentemente, esta decisión no iba a ser muy bien recibida por los franceses, y no todos los subordinados de Churchill estaban de acuerdo con ella. Su asesor científico y financiero personal, Frederick Lindemann —«el Profe»— redactó una nota de protesta.

Las fuerzas británicas podían influir únicamente de manera marginal en el resultado de la batalla por Francia. Incluso en el supuesto de que se hubieran enviado todos los aparatos aéreos de la RAF al continente, semejante empresa no habría bastado para evitar la derrota aliada. Simplemente habría comportado el sacrificio de los escuadrones que más tarde obtendrían la victoria en la batalla de Inglaterra. En mayo de 1940, sin embargo, las cosas no parecían tan sencillas como podemos verlas ahora. Francia estaba al borde del colapso, con cinco millones de fugitivos aterrorizados que inundaban las carreteras en su éxodo enfebrecido hacia el sur, y la desolación de sus políticos y generales se transformó en cólera contra un aliado que combinaba una retórica extravagante con su negativa a suministrar la única ayuda importante que tenía en sus manos. Es cierto que los líderes de Francia respondieron con muy poca determinación al ataque relámpago de Hitler. Pero su rencor hacia Gran Bretaña es comprensible. La percepción de Churchill de los intereses británicos ha sido ampliamente reivindicada por la historia, pero no puede decirse que mereciera la gratitud de los franceses.

Churchill envió un mensaje descaradamente desesperado a Roosevelt, lamentando la negativa de Estados Unidos a prestar sus destructores. Aún más, le advirtió de que, aunque su gobierno no se rendiría nunca, tal vez una administración posterior acabara parlamentando con Alemania, utilizando a la marina real como su «única baza en la mesa de negociaciones… Si este país fuera abandonado a su suerte por Estados Unidos, nadie tendría el derecho de responsabilizar a esos hombres, si al final llegan al mejor acuerdo posible para la población sobreviviente. Perdóneme, señor presidente, si le expongo esta pesadilla de una manera tan franca». En manos de Hitler, la flota de Gran Bretaña habría supuesto una grave amenaza para Estados Unidos.

Aunque parezca brutal, esa perspectiva que puso ante Roosevelt no tenía nada de farol. En aquellos momentos Churchill no podía saber que el Parlamento y el pueblo británico permanecerían fieles a él hasta el final. Chamberlain seguía siendo el líder del Partido Conservador. Antes incluso de la crisis de Francia, una parte significativa de la clase dirigente de Gran Bretaña no era contraria a llegar a una paz de compromiso. Si se producía una catástrofe militar, era muy posible que cayera el gobierno de Churchill, del mismo modo que anteriormente había caído el de Chamberlain, y que fuera sustituido por una administración que intentara alcanzar un acuerdo con Hitler. Solamente en los meses siguientes el mundo y el propio Churchill se darían cuenta paulatinamente de que el pueblo británico estaba dispuesto a arriesgar el todo por el todo al lado de su líder.

El día 20 dijo a los jefes de Estado Mayor que había llegado la hora de considerar si era conveniente mantener operaciones aisladas en los alrededores de Narvik, en Noruega, cuando era necesaria la intervención de tropas y barcos en otros lugares. En el continente los alemanes avanzaban hacia el sur y el oeste con tanta celeridad que parecía muy dudoso que la BEF pudiera volver a contactar con los principales ejércitos franceses. Gort persistía en su intento denodado de retirar las fuerzas del río Escalda. Aquella noche diversas unidades alemanas cruzaron Amiens por la polvorienta y árida carretera de Abbeville, aislando a la BEF de sus centros de suministro. Sin embargo, Churchill no quiso desesperarse. Más tarde, el 21 por la mañana, comunicó al gabinete de guerra que «la situación era más favorable de lo que a primera vista parecían revelar algunos de los indicios más sintomáticos». En el norte, los británicos seguían teniendo superioridad numérica. Los temores recaían en la pusilanimidad que se percibía entre los franceses, tanto en sus políticos como en sus soldados. Aquel día, un ataque de blindados británicos al sur de Arras no consiguió su objetivo. La BEF estaba aislada junto con elementos del I Ejército francés. Calais y Boulogne seguían en manos de los británicos, pero eran inaccesibles por tierra.

El 20 de mayo la Cámara de los Lores, con esa especie de inspirada locura que contribuyó a crear la leyenda de 1940, debatió un proyecto de ley de asistencia a las colonias. Muchos británicos no llegaban a percibir todo el horror de la difícil situación en que se encontraban los países aliados. Los lectores de los periódicos seguían recibiendo mensajes esperanzadores. El Evening News proclamaba en sus titulares del 17 de mayo: «ÉXITO DE LAS TROPAS BRITÁNICAS». El 19, el Sunday Dispatch declaraba en su titular: «BAJA EL ÍMPETU DE LOS ATAQUES». Incluso dos días después, el Evening News decía en su primera página: «RECHAZADOS LOS ATAQUES ENEMIGOS». Un editorial del New Statesman instaba al gobierno a «resolver de una vez por todas el problema secundario, pero no por ello menos importante, que plantean las relaciones entre Gran Bretaña y México».

El 20 de mayo, el jefe del Estado Mayor de Gort, el teniente general Henry Pownall, se quejó amargamente de la falta de instrucciones claras por parte de Londres: «A nadie le asusta tener que combatir, pero los numerosos y largos días de indigencia y, últimamente, la ausencia absoluta de órdenes superiores… han provocado graves estragos en el ánimo de todos nosotros». Pero cuando llegaron al cabo de tres días las órdenes del primer ministro —para que toda la BEF lanzara una contraofensiva hacia el sureste—, Pownall se puso todavía más furioso: «¿Es que no hay nadie que pueda impedir que trate de dirigir personalmente las operaciones como si fuera un supercomandante en jefe? ¿Cómo piensa que vamos a reunir ocho divisiones para atacar según nos indica? ¿Es que no tenemos un frente que defender? No tiene ni idea de nuestra situación ni de las condiciones en las que nos encontramos… Está loco».

Sólo el puerto de Dunkerque seguía ofreciendo una vía de escape para salir del continente, un escape que en aquellos momentos parecía ser para la BEF lo más conveniente, y su máxima aspiración. Los días 22 y 23 los británicos esperaban noticias acerca de la prometida contraofensiva de los franceses para avanzar hacia el noreste, hacia Gort. El general Maxime Weygand, que había sustituido al defenestrado Gamelin como comandante supremo de los aliados, comunicó que la iniciativa estaba en marcha. Debido a la ausencia de movimientos visibles, Churchill seguía escéptico. Si el contraataque de Weygand fracasaba, a los británicos no les quedaría más remedio que proceder a la evacuación. Y de eso fue de lo que informó Churchill al rey la noche del 23 de mayo, mientras se llevaba a cabo la evacuación de Boulogne. Al día siguiente, por la noche, en conversación con Ismay, echó pestes de Gort por no haber conseguido que una parte de sus fuerzas avanzara hacia Calais para unirse a su guarnición, preguntándose de qué manera había que utilizar a los hombres y los cañones para alcanzar los resultados esperados. Y terminó diciendo lo que serían las primeras palabras claramente amargas e histriónicas utilizadas contra soldados británicos desde que iniciara la campaña: «Ni que decir tiene que si un bando pelea y el otro no, es muy probable que la guerra acabe siendo desigual». Ironside, el jefe del Estado Mayor General del Imperio Británico, dijo aquella tarde ante el Comité de Defensa que si la BEF terminaba siendo evacuada de Francia por mar, se corría el riesgo de perder a muchos de sus hombres.

En aquellos momentos tres cuestiones preocupaban a Churchill: el rescate de los hombres de Gort en Dunkerque, el envío de otras unidades del ejército británico para proseguir con la batalla en Francia tras la retirada de la BEF y la defensa de las islas británicas de cualquier intento de invasión. El día 24 Reynaud envió a Londres un mensaje lleno de resentimiento, en el que denunciaba la retirada de los británicos hacia el mar, echándole la culpa al fracaso de la contraofensiva de Weygand, la cual, en realidad, nunca se produjo. «Todo es un caos absoluto», escribía el día 25 en su diario sir Alexander Cadogan, subsecretario permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores, «no se reciben noticias, y nadie sabe lo que ocurre, excepto que la situación está más negra que nunca».

Churchill envió un cablegrama a los primeros ministros de los antiguos dominios del imperio británico advirtiéndoles de la probable inminencia de una invasión de Gran Bretaña. Se congratulaba de la llegada de refuerzos del imperio y manifestaba su confianza en que la marina real y la RAF serían capaces de frustrar un ataque, tras el cual «la defensa de nuestro país se encargará de dar el merecido castigo a las fuerzas transportadas por mar que sobrevivan a los duros enfrentamientos». Rechazaba la idea de hacer un llamamiento público a Estados Unidos. Temía, seguramente con razón, que un mensaje semejante tendría muy poco eco en una nación predispuesta ya a descartar el envío de ayudas a Gran Bretaña por considerarlo una pérdida de tiempo y de energías. En este sentido, como en su plan de cambiar la postura de los americanos en los meses siguientes, demostró una gran perspicacia. Una encuesta Gallup revelaba que la inmensa mayoría de los estadounidenses, en una proporción de trece a uno, se oponían a la participación de su país en el conflicto bélico europeo.

El 25 de mayo Churchill envió un mensaje personal a Claude Nicholson, el general de brigada que estaba al mando de las fuerzas británicas en Calais, ordenándole que sus hombres lucharan hasta el final. Los belgas estaban viniéndose abajo. Gort anuló el último contraataque que había planeado para avanzar hacia el sur, y envió al norte las dos divisiones destinadas a esa empresa para tapar el agujero que separaba a las fuerzas británicas de las belgas. A última hora de aquella tarde, en una reunión del Comité de Defensa, Churchill aceptó la conclusión a la que había llegado Gort, que en aquellos momentos no podía comunicarse con Londres, y empezó a actuar en consecuencia. La BEF debía retirarse hacia la costa para comenzar a evacuar la zona. La orden del comandante en jefe, emitida con anterioridad a la aprobación de Gran Bretaña, supuso su aportación más notable a la campaña, y no fue en absoluto baladí. El primer ministro ordenó que seis divisiones, cuyas dotaciones eran por entonces extremadamente elementales, fueran preparadas con la máxima urgencia para el servicio activo, pero los medios para ello eran más que escasos. Faltaban equipos de artillería, armamento antitanque, medios de transporte e incluso armas pequeñas. Churchill estaba dándose cuenta de que las autoridades francesas, resignadas a la derrota, probablemente depusieran a Reynaud para entablar negociaciones con Hitler. A partir de este momento, el futuro de la flota francesa sería como una especie de obsesión. En manos de los alemanes, los barcos de guerra de Francia podrían influir drásticamente en el desarrollo de los acontecimientos, favoreciendo una posible invasión de Gran Bretaña. Aquella noche, Ironside dimitió como jefe del Estado Mayor General del Imperio Británico para asumir la dirección de las Fuerzas de Defensa de la nación. El general nunca había gozado de la confianza de Churchill, mientras que sir John Dill, su segundo, sí. Al día siguiente Dill, un hombre inteligente y responsable de cincuenta y nueve años, aunque con una salud algo precaria, pasó a ser el jefe del ejército de Gran Bretaña.

A las 9 de la mañana del día 26, Churchill informó al gabinete de guerra de que cabía la posibilidad de lograr la evacuación de «una parte considerable de la Fuerza Expedicionaria Británica [BEF]». Paul Reynaud llegó a Londres. Durante el almuerzo, advirtió al primer ministro de que era muy probable que, si Alemania ocupaba una gran extensión de territorio francés, el viejo héroe de la nación, el mariscal Philippe Pétain, firmara un armisticio. Reynaud descartó la idea, tan temida por los británicos, de que los alemanes se inclinaran por una invasión inmediata de Inglaterra. Hitler irá a por París, afirmó, y es evidente que no se equivocó. Churchill dijo a Reynaud que, ocurriera lo que ocurriese, Gran Bretaña combatiría hasta el final. Tras una interrupción de la entrevista, durante la cual el primer ministro se reunió con su gabinete de guerra, los dos líderes reanudaron su conversación. Churchill insistió en que Weygand emitiera la orden de que la BEF debía emprender una retirada hacia la costa. Con ello pretendía que no pudiera acusarse a los británicos de traición. Reynaud solicitó efectivamente que se transmitiera dicho mensaje, como ratificación de lo que ya estaba ocurriendo en realidad.

Tras la marcha de Reynaud, y en el curso de una reunión de cuatro horas que mantuvo aquella misma tarde el gabinete de gobierno, se habló de las ventajas de llegar a un acuerdo con Hitler. Churchill esperaba que Francia alcanzara un pacto que excluyera su ocupación por parte de los alemanes. Halifax, secretario de Exteriores, expresó su deseo de buscar la mediación de Italia con Hitler, con el fin de garantizar unas condiciones favorables para Gran Bretaña. Ya había mantenido diversas conversaciones preliminares en este sentido con el embajador de Mussolini en Londres. Churchill mostró su escepticismo al respecto, alegando que ello supondría la devolución a Alemania de sus antiguas colonias y numerosas concesiones en la zona del Mediterráneo. «Esta opción era inviable para nosotros», comentaría el primer ministro.

Sir Alexander Cadogan, que se sumó a la reunión media hora más tarde, vio a Churchill «excesivamente inconexo y romántico, sentimental y temperamental». Es una observación bastante cruel.

El primer ministro tenía encima muchas responsabilidades. Le tocaba a él mostrarse circunspecto al abordar cualquier cuestión con los antiguos partidarios de la política de apaciguamiento que había entre sus colegas. Había individuos en Whitehall que, en vez de sentirse estimulados por los llamamientos de Churchill a reconocer el gran momento histórico que les tocaba vivir, hacían muecas de desprecio. A las vibrantes palabras de una de las misivas del primer ministro, Arthur Rucker, secretario privado de Chamberlain, reaccionó desdeñosamente diciendo: «Parece que siga pensando en sus libros». Eric Seal, el único secretario privado de Churchill que no mantuvo una relación estrecha con él[2], las tachó de «maldita retórica».

Desde septiembre de 1939, un sector importante de la clase dirigente británica, formado por diputados y pares indistintamente, no creía en la posibilidad de alcanzar una victoria militar. A pesar de su condición de aristócrata, Churchill no gozaba de la confianza de los de su clase. Después de la revolución rusa de 1917, muchos nobles británicos, desde importantes duques, como el de Westminster, el de Wellington y el de Buccleuch, hasta otros blasonados de menos rango, como lord Phillimore, habían mostrado mayor hostilidad hacia el comunismo soviético que hacia el fascismo europeo. Su patriotismo era incuestionable. Sin embargo, no podía decirse lo mismo de su entusiasmo por un enfrentamiento a muerte con Hitler, que temían que acabara en desastre. A comienzos de mayo, antes de pronunciar un discurso en la Cámara de los Lores, lord Hankey comentó sarcásticamente que estaba a punto de dirigirse «a la mayoría de los miembros de la Quinta Columna».

Poco antes de convertirse en duque de Bedtord, lord Tavistock, partidario de la política de apaciguamiento y probable colaboracionista, escribió al antiguo primer ministro David Lloyd George que el poderío de Hitler era «tan grande… que es una locura suponer que podamos derrotarlo en una guerra en el continente». El 15 de mayo, lo instó incluso a firmar la paz «ahora, sin dilación… Si los alemanes recibieran unas propuestas de paz justas, ni una docena de Hitlers podrían volver a empezar una guerra aduciendo un pretexto… inadecuado». Del mismo modo, algunos magnates de las finanzas de la City mostraban su escepticismo respecto a la posibilidad de una victoria británica, y por lo tanto respecto a Churchill. Harold Nicolson escribía: «No son los descendientes de la antigua clase dirigente los que muestran mayor entusiasmo por su líder… El señor Chamberlain es el ídolo de los hombres de negocios… No manifiestan la misma simpatía personal por el señor Churchill… Se producen momentos de gran tensión cuando les parece que el señor Churchill no los tiene en consideración».

También había derrotistas en sectores inferiores de la escala social. Muriel Green, que trabajaba en el garaje de su familia en Norfolk, recordaba la conversación que mantuvieron el 23 de mayo el repartidor de una tienda de comestibles y un maestro de escuela durante un encuentro de tenis local: «Creo que nos van a dar una paliza, ¿no le parece?», comentó el repartidor. «Sí», replicó el maestro, y luego añadió que, como los nazis eran muy buenos deportistas, esperaba que «al menos podamos seguir jugando al tenis si ganan». Muriel Green contaba que «J. dijo que el señor M. decía que debíamos prepararnos y pintar una esvástica debajo de la aldaba. Todos coincidimos en que no sabríamos qué hacer si nos invadían, tras lo cual jugamos a tenis —una partida muy dura y apasionante que duró dos horas— y nos olvidamos de todo lo relacionado con la guerra».

Durante aquellos últimos días del mes de mayo de 1940 el primer ministro tuvo que percibir la posibilidad real, o al menos la probabilidad, de que si se mostraba irracionalmente intransigente, los viejos grandes aristócratas conservadores se reafirmarían en sus ideas. En una situación como aquélla, en la que decaían todas las esperanzas de que Gran Bretaña pudiera salir airosa de su conflicto militar con Hitler, no era absurdo suponer que la postura favorable a la firma de un tratado de paz consiguiera imponerse en Gran Bretaña. Algunos historiadores han dado excesiva importancia al hecho de que, en esa reunión del gabinete de guerra, Churchill se equivocó al descartar sin más la idea de recurrir a Mussolini. El primer ministro no contradijo terminantemente a Halifax cuando el secretario de Exteriores dijo que si el Duce ofrecía unas condiciones para la paz «que no postularan la destrucción de nuestra independencia… estaríamos locos de no aceptarlas». Antes bien, confesó que «si pudiéramos salir del paso con la cesión de Malta y Gibraltar y de alguna colonia de África, se agarraría a ello». En la reunión del gabinete de guerra del día siguiente, señaló que si Hitler estaba dispuesto a firmar la paz a cambio de recuperar sus antiguas colonias y el control absoluto de Europa central, se podía negociar.

Es imprescindible que consideremos las palabras de Churchill en su contexto. En primer lugar, fueron pronunciadas en el curso de largos y enojosos debates, durante los cuales puso todo su empeño en mostrarse razonable. Halifax habló desde la lógica. En medio de una derrota militar demoledora, ni siquiera Churchill se atrevía a ofrecer a sus colegas la visión de una victoria británica. En aquellos días de Dunkerque, el director del Servicio de Inteligencia Militar dijo a un corresponsal de la BBC: «Estamos acabados. Hemos perdido al ejército, y nunca tendremos la capacidad de construir otro». Churchill no puso en entredicho la opinión de los que daban por hecho que la guerra acabaría, tarde o temprano, con la negociación de un acuerdo en vez de con el avance del ejército británico hacia Berlín. Bajó el tono de su discurso porque no le quedó otra alternativa. Una demostración de exceso de seguridad habría resultado ridícula. El primer ministro se basó únicamente en el argumento de que no iba a perderse más por seguir combatiendo que por arrojar la toalla.

¿Cómo habrían juzgado los colegas de Churchill, e incluso la posteridad, su postura, de haber intentado éste ofrecer en aquellas reuniones la perspectiva de un triunfo militar? Para entender lo que ocurría en Gran Bretaña en el verano de 1940 es imprescindible comprender lo lógico que era pensar que iba a producirse una derrota inminente. Esta idea fue la causa de la contradicción entre el corazón y la cabeza de muchos británicos, hasta de los más leales y patriotas. La mayor esperanza que esas gentes, y su primer ministro, podían abrigar era sobrevivir hoy con firme determinación, y rezar por un mañana mejor. Las reuniones del gabinete de guerra celebradas entre el 26 y el 28 de mayo tuvieron lugar mientras seguía sin saberse con seguridad si se lograría rescatar o no a una parte considerable de la BEF destacada en Francia.

En la sesión del 26 de mayo, con el apoyo de Attlee y de Greenwood, y al final también de Chamberlain, Churchill lograría imponer su teoría de que no iba a perderse nada por seguir combatiendo, pues ningún acuerdo que pudiera ofrecer Hitler en un futuro podría ser peor que aquél que se les planteaba en aquellos momentos. Tras analizar la cuestión, el primer ministro descartó la posibilidad de solicitar una tregua, a pesar de la oposición de Halifax. Aquella misma tarde, a las siete, una hora después de que concluyera la reunión del gabinete, el Almirantazgo indicó al vicealmirante Bertram Ramsay, oficial superior de la marina en Dover, la siguiente orden: «Que empiece la operación “Dynamo”». Los destructores de la marina real británica, con la ayuda de una flota de pequeñas embarcaciones, comenzaron la evacuación de la BEF en Dunkerque.

Aquella noche Churchill se vio obligado a emitir otra orden sumamente dolorosa. Los hombres destacados en Calais, una pequeña fuerza británica formada por miembros de la Brigada de Fusileros, tenían poco valor estratégico. Pero debía hacerse todo lo posible para distraer a las fuerzas alemanas y alejar su atención del perímetro de Dunkerque, había que resistir hasta el final. Ismay escribió: «La decisión nos afectó a todos profundamente, tal vez de manera especial a Churchill. Aquella noche se mostró insólitamente silencioso durante la cena, y comió y bebió con evidente desgana». Pidió a un secretario privado, John Martin, que le buscara un pasaje de la oración de 1843 por Inglaterra de George Borrow. Martin identificó esas líneas al día siguiente: «No temas el resultado, pues su finalidad puede ser majestuosa y envidiable, o Dios perpetuará su reino en las aguas».

El día 27 por la mañana, mientras las tropas británicas estaban siendo evacuadas de Dunkerque, Churchill pidió a los jefes de las fuerzas armadas que prepararan un memorándum en el que se informara de las perspectivas de la nación de resistir a una invasión si Francia caía. En menos de dos horas los jefes de Estado Mayor entregaron una respuesta en once párrafos en los que se indicaban con notable intuición los puntos principales a tener en cuenta. Mientras la RAF siguiera «viva», decían, sus aviones junto con los barcos de guerra de la marina real deberían bastar para evitar una invasión. Si se perdía la superioridad aérea, sin embargo, la marina no podría salvaguardar indefinidamente el canal de la Mancha. Si los alemanes lograban establecer una cabeza de playa en el sureste de Inglaterra, las fuerzas británicas serían incapaces de expulsarlos. Los altos mandos militares hacían especial hincapié en el combate aéreo, en la capacidad de Gran Bretaña de defender sus instalaciones clave, y especialmente las fábricas de aviones, como factor decisivo para determinar el curso de la guerra en el futuro. Terminaban su informe con las siguientes palabras de aliento: «La prueba de fuego es comprobar si la moral de nuestros combatientes y de la población civil constituirá un verdadero contrapeso a las ventajas numéricas y materiales de las que disponen los alemanes. Creemos que lo será».

Tras analizarlos profundamente, el gabinete de guerra aceptó por fin los informes de las autoridades militares. Acordó realizar un nuevo esfuerzo para inducir a los americanos a prestar ayudas importantes. Llegó un valioso mensaje de lord Lothian, el embajador del Reino Unido en Washington, sugiriendo que Gran Bretaña debía proponer a Estados Unidos que le arrendara instalaciones en Trinidad, Terranova y las Bermudas que sirvieran de centro de apoyo. Churchill se opuso a una proposición tan unilateral. Estados Unidos apenas había «prestado su ayuda en la guerra», dijo. «Ahora que veían las verdaderas dimensiones del peligro, su postura consistía en conservar para su propia defensa todo aquello que podría servirnos de ayuda». Y así seguirían las cosas hasta finalizar la batalla de Francia. Era evidente que Roosevelt deseaba colaborar, pero se veía atado de pies y manos por las constricciones que suponía la Ley de Neutralidad aprobada por el Congreso. El 17 de mayo, el general George Marshall, jefe del Estado Mayor del ejército de Estados Unidos, expuso al secretario del Tesoro de su país, Henry Morgenthau, sus objeciones al envío de armamento americano a los aliados, alegando que esos pertrechos no supondrían más que «un grano de arena en la playa al otro lado [del Atlántico], siendo de vital importancia a este lado [del océano], y no hay más que decir. Por trágico que parezca, así son las cosas». Entre el 23 de mayo y el 3 de junio, el secretario de Guerra americano, Harry Woodring, apasionado defensor de la política de aislacionismo, retrasó deliberadamente el envío a Gran Bretaña de material bélico que había sido clasificado como excedente. Insistió en que había que publicarlo previamente en un anuncio oficial antes de que ese equipamiento pudiera ser vendido a los aliados. El 5 de junio, el Comité de Asuntos Exteriores del Senado rechazó la propuesta del gobierno de proceder a la venta de barcos y aviones a Gran Bretaña. El Departamento de Guerra americano se negó a suministrar las bombas para los bombarderos en picado que los franceses ya habían comprado y pagado.

A finales de mayo se fue al traste la posibilidad de que Gran Bretaña comprara a los americanos veinte lanchas torpederas de patrullaje, cuando la noticia llegó a oídos de David Walsh, un senador por Massachusetts partidario del aislacionismo. Como presidente del Comité de Asuntos Navales del Senado, Walsh denunció el plan al fiscal general del Estado, quien lo declaró ilegal. A mediados de junio, los jefes de Estado Mayor norteamericanos recomendaron que no se procediera al envío de más material bélico a Gran Bretaña, y que no se permitiera que algún contratista privado aceptara un pedido de los ingleses que pudiera comprometer las necesidades de las fuerzas armadas estadounidenses. Ninguno de estos hechos tuvo una influencia directa en la campaña de Francia. Pero constituyen testimonios muy significativos —y muy mal recibidos en Londres y París— acerca de la postura adoptada en aquellos momentos por Estados Unidos respecto a la guerra que estaba desarrollándose en Europa.

El hecho de que otras poderosas voces del otro lado del Atlántico se hicieran eco de la causa de Gran Bretaña suponía solamente una pequeña consolación. El New York Times atacaba al coronel Charles Lindbergh, el héroe del aire americano que encabezaba a los aislacionistas más acérrimos, haciendo hincapié en los intereses comunes que unían a Estados Unidos y Gran Bretaña. Según el Times, Lindbergh era «un joven sumamente ignorante si se cree su premisa de que a nosotros no nos afecta que desaparezca del océano Atlántico la histórica defensa del poderío naval británico». Un periódico tan republicano como el New York Herald Tribune dejó atónitos a muchos estadounidenses cuando declaró clara y llanamente que «la solución menos costosa tanto en vidas humanas como desde el punto de vista del bienestar de la nación es declarar inmediatamente la guerra a Alemania». Pero el presidente Roosevelt, aunque había deseado hacer caso a las voces favorables a ese intervencionismo y ofrecer su ayuda a los aliados, tenía en mente el ejemplo de Woodrow Wilson, en cuya administración había servido. Wilson vio cómo sus posturas fueron rechazadas por su propia Asamblea Legislativa en 1919, tras haber establecido en el extranjero unos compromisos —en el tratado de Versalles— que iban más allá de lo deseado por el pueblo americano. Roosevelt no tenía la más mínima intención de seguir sus pasos.