–Jaque mate —anunció Grillon, triunfante.

—¡Otra vez! Así no hay manera. —Bernard cambió de postura y tiró un peón al suelo con el codo.

Su adversario se inclinó a recogerlo:

—No se puede dejar al rey tan indefenso, Serres. Olvidáis siempre dónde está porque no os concentráis más que en atacar.

—Es un juego infernal. Hay que tener la cabeza en demasiados sitios a la vez.

Nada más terminar de comer, Bernard había decidido que lo más razonable era escribirle a Lessay y contarle lo que estaba ocurriendo. Grillon le había ayudado y le había dictado unos párrafos intrincadísimos. Jamás había escrito una carta tan refinada.

Habían mandado el mensaje con un mozo del pueblo que tenía una buena mula y luego habían vuelto a intentar hablar con las detenidas. Pero el juez no había regresado en toda la tarde y el cura, un tal Baudart, estaba en una granja a unas leguas de allí, atendiendo a un moribundo. Sin otro menester que esperar la respuesta de Lessay, habían bebido, habían cenado y ahora, ya en mitad de la noche, intentaban matar el sueño jugando al ajedrez a la luz de una solitaria candela que les habían vendido a precio de oro.

El tablero se lo había dejado en el albergue un peregrino, tiempo atrás, en pago de su estancia, y Bernard le había propuesto a Grillon que le enseñase a jugar para que se distrajese, porque al pobre hombre se le estaban comiendo los nervios. Y el cirujano le estaba dando paliza tras paliza. Pero ensartar derrotas era mejor que estar sentado mirando al vacío o bebiendo mal vino.

Grillon no era mala compañía, aunque a Bernard le irritaba que le corrigiera cuando hablaba mal o que le ganara al ajedrez. Era un relamido, como Charles, pero a diferencia de él, era humilde y amigo estricto de la verdad. En realidad, demasiado estricto… plúmbeo como un sermón de Cuaresma. No le interesaban los hechos de armas, ni tampoco hablar de mujeres, si no era de Madeleine. Ya no sabía cuántas anécdotas insulsas le había contado sobre ella.

El mensajero de Chantilly no llegó hasta entrada la madrugada, cuando ambos dormitaban, incómodos, de bruces sobre la mesa. Al oír el caballo, corrieron a abrir la puerta y el gélido aire de la noche le despejó por completo. El jinete le entregó no una sino tres misivas: una para él y las otras para el magistrado. También traía una bolsa de dinero. Rompió el sello de la carta que le iba destinada:

Serres, las otras dos cartas son para el juez. Se da la afortunada circunstancia de que monsieur de Bouteville es el gobernador de la villa de Senlis y el titular de su bailía, y el magistrado Renaud respetará su autoridad. En su carta le ordena que libere de prisión a mademoiselle de Campremy inmediatamente. Monsieur de Montmorency nos hace el honor de prestarnos también su nombre para hurgir a que la pongan en libertad. No reparéis en gastos y escoltad a mademoiselle de Campremy de inmediato hasta Chantilly.

Grillon le miraba expectante. Bernard le alargó la carta con una sonrisa:

—¿Qué os había dicho?

El cirujano dejó volar sus ojos sobre los renglones y dijo, lacónico:

—«Urgir» se escribe sin hache.

—¿Qué?

—Hay una falta de ortografía. Parece mentira. Todo un conde.

Bernard puso los ojos en blanco. Grillon sacudía la cabeza como si un error así no presagiara nada bueno. Despidió al mensajero y le dio una palmada en el hombro al cirujano:

—Venga, vamos a ver a ese juez. Ya es casi de día.

Un amanecer grisáceo comenzaba a abrirse paso colina abajo, más allá del río y del contorno oscuro del castillo. Le pareció un buen presagio. Grillon le seguía, renqueante y tiritando, pegado a sus talones. Bernard no conseguía entender tanto desánimo. Con las dos cartas que llevaba en el bolsillo él se sentía resuelto y poderoso.

Cruzó el puente con paso firme y sintió un cosquilleo de satisfacción al comprobar que el hombre de guardia se cuadraba ante él nada más escuchar que venía de parte de monsieur de Montmorency. El duque era uno de los mayores señores del reino y su nombre procuraba deferencia por doquier, pero allí, tan cerca de sus dominios, infundía un respeto aún más fulminante.

Un secretario les informó de que el juez Renaud llevaba trabajando desde antes del alba. Si le acompañaban, les recibiría inmediatamente.

El magistrado de Senlis había instalado un improvisado gabinete de trabajo en el ángulo mejor conservado del castillo. Estaba sentado a una mesa llena de papeles. Tenía un torso hinchado de gigante y unas manazas enormes, y a Bernard le pareció un coloso. Pero se levantó para recibirles y la impresión formidable desapareció. Tenía las piernas cortas y arqueadas y se tambaleaba ligeramente al andar, como si no pudiera con el peso de su propio cuerpo. Se disculpó por el desorden y acto seguido profirió un torrente de entusiastas elogios dedicados a los dignísimos señores que tanto le honraban al escribirle.

Pero Bernard estaba decidido a no dejarse engatusar.

Contuvo el aliento mientras el juez leía las cartas. El derrotismo de Grillon había acabado por hacer mella en él, a su pesar. Tras unos minutos interminables, Renaud alzó la vista. Se le había derretido la sonrisa:

—¡Ojalá pudiera plegarme a los deseos de tan nobilísimos señores! Nada me complacería más que cumplir con la voluntad de Su Excelencia monsieur de Bouteville. Pero ya no está en mi poder exculpar a la muchacha. —Suspiró, contrito—. Anoche llegó de París un magistrado del Parlamento. Y él es ahora la máxima autoridad en este caso.

—¿De París? —exclamó Grillon.

Renaud le miró de mala manera, sin duda molesto por que aquel oficial subalterno que tantos problemas había causado le interrumpiera:

—Sí, de París —respondió, ignorando al cirujano y mirándole a él—. Llevo ya una semana trabajando en el caso con la ayuda del padre Baudart, monsieur. En París han tenido noticia y, como prueba el interés personal del duque de Montmorency, es evidente que mademoiselle de Campremy tiene relaciones poderosas.

A Bernard aquello le sonaba muy bien. A lo mejor habían llegado noticias a la Corte de algún modo y se habían movido influencias para que le quitaran el proceso a ese demente. Además, Grillon le había explicado que los magistrados de París eran hombres doctos y sensatos, que no solían juzgar los asuntos de brujería con fanatismo. Seguro que el juez que habían mandado absolvía a Madeleine de inmediato.

Pero el cirujano graznó a su espalda:

—No lo entiendo. Cuando se traslada un asunto al Parlamento de París, se envía allí a los acusados. No son los magistrados los que se desplazan.

Renaud le fulminó con la mirada. No había duda de que si hubieran estado a solas, le habría echado de allí a voces. Pero no quería ser descortés delante de un enviado del gobernador de Senlis y el duque de Montmorency.

—Si queréis conocer más particulares, monsieur, tendréis que hablar con monsieur Cordelier, el juez de París. Ha estado toda la madrugada interrogando a las acusadas y se ha retirado a reposar un par de horas. Él responderá a todas vuestras preguntas. —Se pasó una mano por la frente. Debía de tener sudores fríos. Seguro que no se oponía todos los días a personajes tan poderosos—. De cualquier forma, las acusaciones contra la muchacha no son sólo rumores infundados como escriben Sus Excelencias. Mademoiselle de Campremy es culpable. Así lo indican los testimonios y la presencia del stigma diaboli en su cuerpo.

—Pero ellos la conocen bien —replicó Bernard—. No iréis a dudar de su juicio.

—No, no, nada más lejos… Sin duda la muchacha les ha engañado con su aparente inocencia, igual que a todo el mundo hasta ahora. Sabido es que las brujas son excepcionalmente hábiles en el arte de la disimulación y la mentira. Por suerte, aunque hayamos llegado tarde para salvar a su padre y a su hermano, hemos podido detenerla antes de que cause más desgracias.

Bernard suspiró, impaciente; era verdad lo que le había dicho Grillon: ese hombre no razonaba. Quería llevarse a Madeleine ya y terminar con ese despropósito, no empezar a marear la perdiz con otro juez. Y había algo que no había intentado todavía… Echó mano de la bolsa que le había enviado Lessay y la plantó sin miramientos en la mesa:

—¿Y no podemos convenceros a vos sin esperar a ese Cordelier?

Por algún motivo Grillon le dio un codazo y él se lo devolvió, molesto. Ése no era momento de interrupciones. Renaud exclamó, horrorizado:

—Dios nos asista. Creedme que si pudiera contentaros, lo haría, pero ya os he dicho que no depende de mí. —Empujó la bolsa hacia el borde de la mesa con la punta de un dedo, como si quemara, y Bernard tuvo que recogerla para que no cayera al suelo.

Grillon le miró mal también, a saber por qué, y luego le preguntó al juez:

—¿Cuáles son las acusaciones contra mademoiselle de Campremy? ¿Quién las ha presentado? —Se había dado cuenta de que el juez no se atrevía a tratarle mal delante de él y se estaba envalentonando.

Renaud sonrió como si fueran niños ignorantes. La discusión volvía a su terreno. Le tendió un pliego a Bernard con un ademán triunfal:

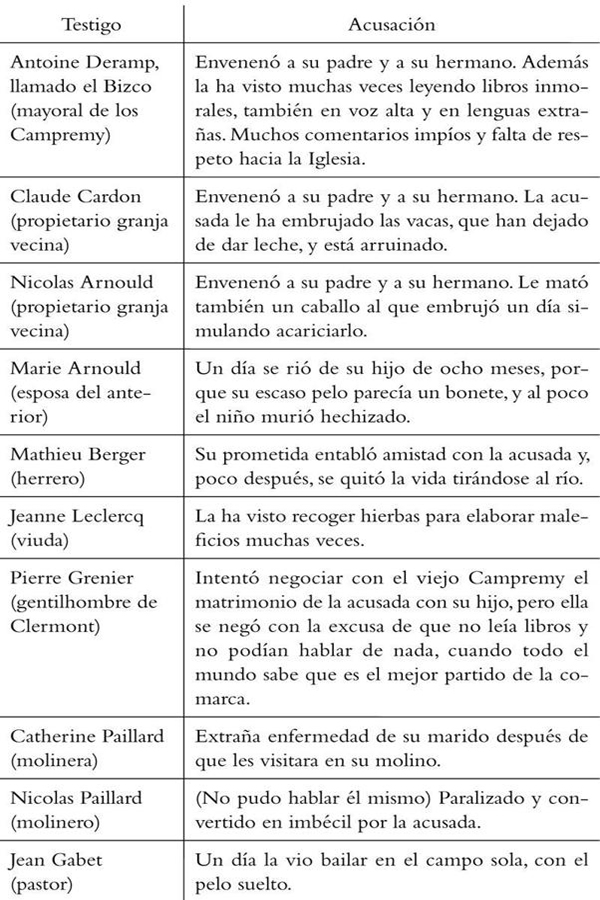

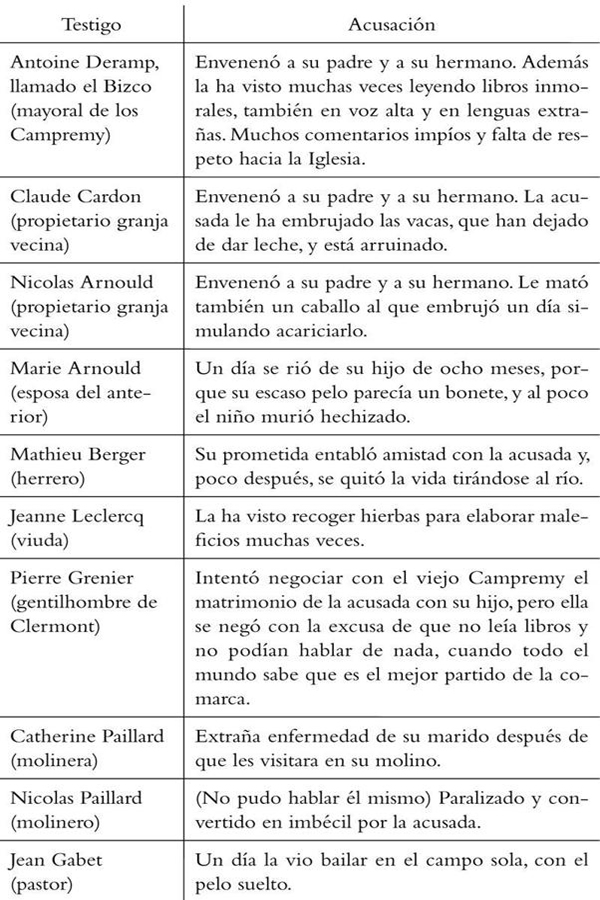

—Éste es el resumen de las declaraciones de los testigos. Lo he compuesto para que nos sirva de guía en la redacción de las actas del proceso. —Señaló con un gesto de barbilla los papeles que cubrían la mesa.

Grillon cogió el pliego y le hizo una seña a Bernard para que se acercara. Hombro con hombro, leyeron:

—¿Éstas son las acusaciones? —exclamó Grillon, antes de que a él le diera tiempo a leer todo el pliego.

—En efecto. ¿Terrible, no es verdad? Tenemos que recoger todos los testimonios para ser exhaustivos. Aunque, por supuesto, un único caso de hechicería sería suficiente para condenarla. Es algo que han dejado claro los más ilustres demonólogos, dejadme ver… —Renaud echó mano de varios tomos que tenía apilados en el suelo y se los mostró—. Aquí tenemos el Malleus Maleficarum de los padres dominicos, la Demonomanía de Bodin, a Boguet, incluso a Guazzo. ¿Los habéis leído?

—No. —Bernard seguía enfrascado en la lectura del pliego de acusaciones y no le prestaba mucha atención. Pero como no había leído nada con tantas páginas en su vida, estaba seguro de no equivocarse.

De reojo, vio que Renaud abría al azar el último libro que había mencionado y leía:

—«No es sorprendente que todo el mundo tema a las brujas: porque aunque su poder de hacer el mal no es infinito ni pueden afectar a cualquiera, nuestros pecados nos convierten a menudo en víctimas de su malicia. Porque nadie vive una vida tan recta y tan libre de pecado que no tenga alguna pequeña falta en su conciencia». ¿Qué os parece? Es un ejemplo de la sabiduría de los antiguos que sirve para ponernos en guardia —concluyó, mirando a Grillon. Luego cogió otro libro y se lo alargó a Bernard—. Tomad, monsieur, podéis leer éste, que es una obra maestra. El Tratado sobre la inconstancia de los ángeles malvados y los demonios, del magistrado Pierre de Lancre, a quien sin duda conocéis.

Bernard levantó la cabeza y se puso en guardia:

—¿Por qué le iba a conocer?

—Por vuestro acento tan sonoro, monsieur, deduzco que venís del sur. Monsieur de Lancre logró desenmascarar y ejecutar a más de doscientos hechiceros en tierras de Gascuña hace unos años. Pero claro, vos debíais de ser un niño…

Bernard empezaba a preguntarse si Renaud iba a tenerlos allí leyendo libracos hasta que el otro juez se dignara aparecer, cuando el secretario entró en el cuarto para anunciarle al magistrado que tenía otra visita. Éste se disculpó con muchos melindres y les pidió que esperasen allí. Se quedaron solos.

Grillon se encaró con él de inmediato:

—¡No me puedo creer que hayáis intentado sobornar a Renaud! ¡Y de esa manera tan zafia! ¿No habéis oído que la decisión ya no dependía de él? ¡Al final vais a acabar perjudicando a mademoiselle de Campremy!

Bernard bufó desdeñoso; qué poco mundo tenía el cirujano:

—Lo que la va a perjudicar es esto —replicó, agitando la hoja de acusaciones—. Algunas de estas denuncias parecen serias, Grillon… Un niño muerto, un herrero que se tira al río…

El otro le interrumpió:

—La que se tiró al río fue la prometida, no el herrero. Vuestro señor no sabe escribir y vos no sabéis leer. —Suspiró—. ¿No os dais cuenta de que es todo indemostrable? Habrían sucedido las mismas cosas sin que mademoiselle de Campremy mirara o visitara a esa gente. Leed con atención. Es ridículo.

Grillon paseaba frenético por la estancia, como si allí pudiera hallar la solución al dilema. Cogió un papel de lo alto de la pila que reposaba en la mesa del juez y se puso a leerlo.

Bernard no sabía a qué atenerse. Las acusaciones eran graves pero Grillon tenía razón, eran muy vagas, sobre todo la de los bailes por el campo. No. Madeleine era inocente. Quizá el ama, que seguramente era bruja, había hecho alguna de esas cosas. Los testimonios no decían si la muchacha estaba sola o acompañada por la vieja en esas visitas.

Un gruñido sarcástico de Grillon le distrajo:

—Escuchad esto: «Y escondido detrás de unas matas presenció cómo la acusada, que se creía sola, se regocijaba en recordar los detalles de un episodio que al principio se le antojó misterioso pero luego comprendió era un Sabbat o encuentro de brujas. Por lo que pudo oír, la acusada había asistido a uno la noche anterior, y en él había bailado con otras brujas para a continuación copular con el diablo que estaba presente en forma de cabra. También mencionó haber comido platos abominables y haber bebido sangre humana».

Bernard se santiguó por reflejo:

—¿Y eso qué es?

—La redacción definitiva de la declaración de un tal Gabet. Ese que en el pliego de acusaciones había visto a Madeleine bailar sola por el campo.

—Allí no ponía nada de un Sabbat.

—Exacto. ¿No comprendéis lo que eso significa?

—La verdad es que no.

—Renaud «embellece» las declaraciones de los testigos en la redacción final. Convierte las denuncias vagas en relatos detallados de episodios demoníacos que los campesinos no podrían inventar por sí solos.

Bernard comprendió. Él conocía bien ese tipo de relatos espeluznantes. Su madre había pasado muchas noches leyéndolos en voz alta para deleite de toda la casa:

—El juez hace las acusaciones más graves de lo que son.

Grillon asintió con la cabeza:

—Ya ha decidido que mademoiselle de Campremy es culpable. Distorsiona las pruebas para justificar el veredicto.

—Pero ahora hay un juez de París, Grillon. No se dejará engañar.

El muy agorero sacudió la cabeza, mustio:

—No sé. A mí me parece todo muy raro.

La puerta se abrió de nuevo y Grillon guardó silencio. Renaud regresaba acompañado de un hombre con sotana. Sin duda el cura Baudart. Era un viejecillo con cabellos blancos y abundantes, y aspecto venerable, que no había querido dejar pasar la ocasión de dar la bienvenida personalmente al enviado del duque de Montmorency:

—Comprendo la desazón que debéis de sentir al descubrir que quien creíais una cándida doncella es en realidad una concubina de Satán. —Bernard abrió la boca pero el cura le cogió del brazo—. No, no me digáis nada, comparto vuestros sentimientos. Pero pensad que no es culpa suya, sino que ha sido engañada por el diablo, que no cesa de combatir la obra divina captando adeptos para su culto. No olvidéis lo que dice la Biblia en el Éxodo: «No dejarás con vida a la hechicera». Y considerad el juicio como un sacrificio expiatorio. Si se arrepiente, al menos su alma se salvará.

Bernard se deshizo de la mano del sacerdote con toda la suavidad de que fue capaz:

—¿Cómo es posible que nadie en París haya visto nada y aquí estén todos tan seguros de que es bruja?

—Oh, eso es porque no la habéis tratado mucho. De otro modo os habríais dado cuenta de que había algo raro en ella. Siempre se ha creído superior al resto de la gente. Hasta se atrevía a discutir de teología. Eso es un signo muy peligroso. Una mujer que se comporta como si su intelecto estuviera a la altura del de los hombres no está sino tentando al maligno.

En eso tenía razón el cura.

Pero por otro lado, con aquella definición podían ser brujas todas las mujeres que había conocido en la Corte: la condesa de Lessay, la baronesa de Cellai… tan leídas y tan cultas. O las que eran capaces de manejar a los hombres a su antojo, como Marie…

Bernard estaba perdido en sus propias dudas. Fue Grillon el que rompió el silencio:

—Os equivocáis, padre. Hay mujeres tan inteligentes como un hombre.

—¡No es inteligencia! —clamó el sacerdote—. Es que las mujeres son más receptivas al maligno, ya desde Eva y la manzana. Y las que empiezan por sacudirse la autoridad paterna o conyugal acaban asesinando y cometiendo abominaciones.

Grillon le susurró al oído:

—Pues sí que estamos buenos.

El clérigo había estado observando la evidente incomodidad del cirujano con aire perspicaz. De pronto su mirada se iluminó:

—¿No estaréis vos también hechizado por la bruja? Ibais mucho por su casa cuando el padre vivía, y los protestantes tienen menos resistencia a estas cosas. Eso explicaría vuestra actitud tan negativa. No podemos deshacer así, sin más, el encantamiento, pero con mucha oración el Señor os ayudará a pasar el trance.

Grillon no pudo contenerse más:

—Yo en vuestro lugar me ahorraría las oraciones, padre. Seguro que os hacen falta con el duque de Montmorency si seguís empeñado en esta locura.

La amenaza sacó a Renaud de su mutismo:

—¡Por favor, messieurs, un poco de paciencia! Estoy seguro de que si el magistrado Cordelier puede acomodar al duque y a monsieur de Bouteville de algún modo, en cuanto haya descansado…

Bernard le interrumpió con dureza. Ya había tenido bastante charla:

—Podríais empezar por acomodarnos vos y mandar a despertarle de una vez. No tenemos por qué esperar más. Y mientras, haced que nos dejen visitar a las prisioneras. A solas.

El magistrado dudó, como calculando si aquello le traería más problemas que beneficios:

—Esto es muy irregular, messieurs —murmuró, después de dar la orden—. Espero que el duque y monsieur de Bouteville lo tengan en cuenta.

Un guardia les condujo hasta una de las torres del edificio. Madeleine y su ama estaban encerradas en sendas habitaciones, una encima de la otra. Pidieron ver primero a la niña.

Dos arqueros vigilaban su puerta. Uno de ellos descorrió los cerrojos y Bernard oyó a Grillon coger aliento.

Madeleine yacía acurrucada en una manta al fondo de la diminuta habitación. Su único atuendo era una camisa larga y muy ancha, por la que sólo asomaban sus pies descalzos. Le habían rapado la melena y su cráneo pelado a trasquilones acentuaba aún más su fragilidad. Parecía una muñeca rota. Bernard tragó saliva recordando la alegría de la muchacha el día de la fiesta y lo preocupada que estaba por su vestido y su tocado. Grillon murmuró, cauteloso:

—Mademoiselle, qué maldades habéis soportado… —Se le quebró la voz y cayó de rodillas junto a ella.

La prisionera alzó la cabeza y los contempló aterrorizada. Estaba lívida y tenía la cara sucia y unas ojeras profundas bajo los párpados. Dos surcos oscuros manchaban sus mejillas y los labios le temblaban. Una expresión de alivio cruzó por su rostro al darse cuenta de que no eran sus verdugos. Pero enseguida se tornó en otra de desconcierto al verlos a los dos juntos.

Bernard se agachó también junto a ella, impresionado:

—Mademoiselle. —No se le ocurría qué decir. Quería consolarla, pero no sabía cómo. No se atrevía a abrazarla—. Qué canallas.

Silencio. Ella le miraba ausente. Grillon susurró, con voz dulce:

—Madeleine…

Bernard le cortó sin contemplaciones. No se fiaba de que Renaud no viniera a molestarles enseguida y había que ser práctico si de verdad querían ayudarla:

—¿Sabéis vos si vuestra ama es una bruja? ¿Tiene algo que ocultar?

Grillon le indicó con un dedo que callara. Tarde. Madeleine se agarró del brazo del cirujano, con los ojos espantados, y empezó a sollozar:

—¿Habéis venido a acusarme vos también? ¿Como los jueces? —Volvió el rostro hinchado por las lágrimas hacia el cirujano—. ¿Vos también creéis que somos brujas? Todo el pueblo lo cree, llevan meses murmurando, señalándonos con el dedo…

Grillon no titubeó:

—¡No! ¡Nunca! Yo no soy como esos aldeanos ignorantes… Yo sé que sois inocente.

Bernard alzó los ojos al techo. No se podía creer lo que acababa de escuchar:

—¿Sabíais que los aldeanos os tomaban por bruja? ¿Y no se os ocurre más que dejar París y regresar a meteros en este nido de serpientes?

Madeleine sacudía la cabeza como si hubiera perdido la razón:

—Lo sabéis perfectamente. Seguro que también estabais allí, en esa casa, riéndoos de mí con los demás. Poniéndome precio como a una yegua… Todos compinchados… ¡Y yo que pensaba que me quería! —Los sollozos la ahogaron y no pudo seguir hablando.

Bernard comprendió. Era lo que se temía Lessay. Madeleine había escuchado algo que no debía cuando había ido a buscarle a la casa de Auteuil. Sintió una punzada de remordimiento, aunque él no hubiera tenido nada que ver, y habló con toda la dulzura de que era capaz:

—Os juro por lo más sagrado que yo no sabía nada de esa apuesta. —Ella seguía llorando; le tocó suavemente el brazo—. Chisss…, chisss…, calma…, hemos venido a salvaros…

Madeleine alzó la cabeza con un movimiento súbito y una mirada tan llena de confianza repentina que le partió el corazón.

No pudo decirle más. La puerta del cuarto se abrió bruscamente y el guardia dio paso a un hombre alto y delgado vestido con una toga negra. Madeleine retrocedió y trató de taparse con la manta, llena de terror. Grillon se colocó entre ella y el recién llegado, y Bernard le encaró.

El hombre tendría entre cuarenta y cincuenta años y se movía con cierta rigidez. Su mirada de ojos claros, ocultos bajo unas espesas cejas, tenía un punto de candor que resultaba incongruente en aquel escenario. Habló con una sonrisa en los labios y una voz sosegada y humilde:

—Tenéis que salir de inmediato de esta habitación, messieurs. Estáis interfiriendo con el procedimiento. —Ante la cara de incomprensión de Bernard, se explicó—: Soy el magistrado Cordelier, del Parlamento de París. Monsieur Renaud ha cometido un error permitiéndoos la entrada. Haced el favor de seguirme.

Había pronunciado todo aquello en el tono afable de quien regaña a un hijo favorito por una falta menor. Les había dado una orden, pero al mismo tiempo intentaba convencerlos de lo razonable de su petición. Tenía un rostro tranquilo y las cejas arqueadas en un gesto de perpetua sorpresa. Sin embargo su sonrisa no se reflejaba en sus ojos.

Así que ése era el juez de París. El que se suponía que iba a poner algo de razón en todo aquello. Bernard miró a Madeleine por encima del hombro. Le daba muy mala espina que la niña se hubiera asustado tanto al verle aparecer. La pobre inspiraba ruidosamente, mientras Grillon intentaba asistirla hablándole en voz baja y cariñosa.

—¿Sabéis quién soy y quién me envía? —preguntó.

El juez sonrió:

—Renaud me ha puesto al tanto. —Le hizo un gesto para que le acompañara fuera del cuarto y añadió en voz muy baja—: Pero el proceso contra mademoiselle de Campremy ha de seguir su curso. En eso no se ha equivocado.

Una mano fría le oprimió el pecho:

—¿Estáis seguro? Sabéis muy bien quién es el duque de Montmorency.

Cordelier levantó el mentón. No le había gustado el tono. Su actitud cambió por completo. Metió la mano en la faltriquera y sacó un papel. Su respuesta sonó cargada de ironía:

—Y supongo que vos sabéis quién es el cardenal de Richelieu.

Bernard miró el papel con desconfianza. Lo leyó. Era un poder especial, firmado por el mismísimo cardenal, por el que se le concedía a Cordelier autoridad suprema y extraordinaria para juzgar el caso.

—¿Por qué?

—La muchacha es una bruja.

Fue como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No se lo podía creer. ¿Ése era el hombre instruido que había venido a poner cordura? Aquello era una pesadilla:

—Sabéis bien que eso no es verdad.

—¿Ah, sí?

Y encima sonreía. Bernard apretó el pomo de la espada preguntándose qué ocurriría si le cortara la cabeza a un representante del rey. Cordelier le dio la espalda y se dirigió al guardia que le acompañaba:

—Saca al cirujano de la celda, si hace falta a puntapiés. Se ha terminado la visita galante.

Bernard escupió a los pies del magistrado, rojo de ira:

—Vámonos, Grillon. Estamos perdiendo el tiempo.

No le quedaba nada que hacer en Ansacq. Tenía que volver a la posada cuanto antes, subir a caballo y galopar a Chantilly con las noticias. Allí sabrían cómo actuar.

Grillon corría detrás de él, tratando de que le prestara atención. Antes de que Cordelier les expulsara, Madeleine le había susurrado a toda prisa que su ama guardaba un estuche en un escondrijo secreto, dentro de una chimenea. No sabía qué más contenía, pero una noche, poco antes de marchar para París, la había visto moldear una muñequita y anudar algo en torno a ella, murmurando invocaciones. No sabía si eran de verdad cosas de bruja, pero tenía mucho miedo de que los jueces lo descubrieran.

—¿Y no ha dicho nada de lo que le preguntan en los interrogatorios?

—He estado consolándola, no interrogándola. Lo del estuche es bastante concreto, ¿no os parece? ¿No estabais empeñado en que el ama ocultaba algo? —replicó Grillon, ofendido. Aceleró el paso y se puso a su altura—. Voy a ir a buscarlo antes de que nadie lo encuentre. ¿Venís conmigo?

Bernard se detuvo en seco. Le explicó que estaba loco. Y le expuso las docenas de razones por las que aquello no tenía sentido. Él, desde luego, no pensaba acompañarle. Tenía demasiada prisa por llegar a Chantilly con las noticias. Lo único que iba a conseguir era que alguien le descubriera. Lo mismo hasta le costaba el pellejo.

Nada que hacer. Grillon no se bajaba del burro. En los procesos por brujería hasta una escoba se consideraba prueba de culpabilidad. Si los jueces encontraban la caja de la que le había hablado Madeleine, las detenidas podían despedirse de toda esperanza.

Aquello era una necedad con todas las letras. Pero no se atrevía a dejar a Grillon solo. Resopló, vencido. Le ayudaría.

Eso sí, no podían colarse en la casa así como así, sin más, rezando por que nadie les viera. Había que planear una estrategia.

Entonces se le ocurrió una idea. Pero para llevarla a cabo tenía que ir a la posada a buscar un par de cosas. Ya podía dar gracias Grillon de que Bernard de Serres fuera un hombre de recursos.

Tardó menos de diez minutos en regresar y reunirse con él. Echaron a andar por el camino de Clermont, mientras le explicaba su plan.

Cuando se aproximaron al dominio de los Campremy se escondieron en una arboleda, y Bernard acarició el saquito con la yesca, el pedernal y el eslabón que había ido a buscar a la posada. Sonrió. Grillon estrujaba su gorro entre las manos:

—Esto no me gusta, Serres. Espero que no le cueste a nadie la vida.

—Por todos los santos, no seáis tan cagón. No va a pasar nada. Ahora no hay nadie en el establo. Los animales están en el prado. Y la casa queda lo bastante lejos.

—No quiero que nadie salga herido. —Grillon le cogió del brazo y le miró a los ojos—. Los hombres de armas como vos no pensáis en las consecuencias de vuestros actos.

Hombres de armas. Ni que tuviera delante al condestable de Francia.

—Os prometo que seré prudente.

—Si se levantara el viento… Una chispa bastaría para prenderlo todo.

Grillon era un cenizo.

—Para eso estáis vos, para dar la voz de alarma cuanto antes y echar una mano con los cubos de agua.

—¿Y si se dan cuenta de que tengo algo que ver?

—¿Cómo se van a dar cuenta? Ahora retrocedéis y cogéis el camino como si vinierais del pueblo. Dadme un par de minutos, y en cuanto lleguéis a la altura del establo empezáis a gritar.

—Todavía estamos a tiempo de cambiar de plan. Podríamos convencer a Louison para que buscara el estuche.

—No. Estaba aterrorizada cuando habló conmigo. No se atrevería. Además, si tanto os preocupa poner a alguien en peligro, no querréis que el mayoral la cace ayudándonos.

Aquello le cerró la boca. Bernard le dio una palmada en la espalda, y Grillon suspiró. Él se arrastró entre los arbustos hasta situarse detrás del establo. Escuchó con atención. No parecía que hubiera nadie dentro, ni humano ni animal. Sacó su lumbre y prendió un montón de heno que había apoyado contra la pared de adobe de la cuadra. Luego regresó a la cobertura de las matas y se fue acercando poco a poco a la casa.

El fuego empezaba a expandirse rápidamente. Oyó gritos de alarma y supuso que Grillon había cumplido con su parte. Vio a un hombre y a dos mujeres salir a todo correr de la casa y a otros que venían corriendo de los prados. Le dio la vuelta al edificio y entró por la puerta trasera sin que nadie lo advirtiera.

Subió a zancadas al primer piso, contó las puertas siguiendo las instrucciones de Grillon y se coló en la habitación de Anne Bompas. De inmediato se puso a cuatro patas y empezó a tentar las losas rojizas de la chimenea. Madeleine no había sido muy específica. Un primer pase no reveló nada inusual. Respiró hondo y comenzó otra vez la búsqueda con más calma.

Esta vez sí hubo suerte. Dentro del mismo hueco de la chimenea. Extrajo la piedra suelta con cuidado. Detrás de ella había un agujero y dentro un estuche de cuero tan largo como su antebrazo, de unas tres pulgadas de grosor. Lo abrió y le echó un vistazo rápido al contenido. Había un anillo de oro con un pedrusco azul que debía de valer un buen dinero, pero casi todo lo demás eran trastos: unas muñequitas de cera, piedras, un par de saquitos de hierbas y varios papeles, galimatías incomprensibles la mayoría. Ahora no tenía tiempo para mirar más despacio. Lo guardó todo, se puso el estuche bajo el brazo y salió a toda prisa de la casa.

Grillon no estaba esperándole en la arboleda, como habían convenido. El muy cretino seguía en la propiedad de los Campremy, ayudando a los criados a acarrear agua del pozo.

Lo cierto era que la brisa soplaba más fuerte que hacía un rato y el incendio no estaba resultando tan fácil de sofocar como había previsto. Pero ya no podía hacer nada. Un par de manos de más o de menos no iban a cambiar gran cosa. Grillon lo entendería. Y él no quería perder más tiempo; tenía que salir para Chantilly a todo galope.