Quien lea esta larga confesión quizá piense que la mía es una extraña historia de amor, porque pasado el ecuador de mi relato aún no he logrado estar a menos de cinco metros de Tatiana o intercambiar con ella más de media docena de palabras. Todo iba a cambiar en unos días. Y es que el mundo que conocíamos y amábamos se transformó hasta hacerse irreconocible por aquellas fechas. ¿Cómo describir lo que pasaba? Creo que lo mejor será contar un par de anécdotas que tuvieron lugar una semana después de la detención de Ana Vyrubova. Tal como apunté en el capítulo anterior, Kerenski interrogó por separado al zar y a la zarina. Y aunque salieron airosos («su esposa no miente —llegó a decirle Kerenski a Nicolás tras someterla a cuatro horas de incómodas preguntas—. Puede haberse equivocado al nombrar ministros ineptos, pero ni por un minuto creo que sea espía de los alemanes»), ambos pasaron a ser prisioneros a disposición del gobierno provisional. El plan en ese momento era enviar a la familia a Siberia, pero hasta que se decidiera dónde dentro de tan vasto territorio, el palacio de Aleksandr y sus parques circundantes se convirtieron en nuestra primera mazmorra. Por fortuna, la primavera avanzaba y los días se volvieron más largos y cálidos, toda una bendición, porque, sin electricidad, con los radiadores helados y la deserción de más del ochenta por ciento de los sirvientes, la vida no resultaba fácil en aquel dorado cascarón desprovisto ahora de la mayoría de sus comodidades. También nos cortaron el agua, y teníamos que procurárnosla derritiendo nieve mientras la meteorología lo permitió. Más adelante, avanzado el mes de abril, el agua pasó a ser un lujo escaso y bien que se notaba en la higiene de todos nosotros.

Sin embargo, ninguna de estas incomodidades impidió que Nicolás II dedicara sus esfuerzos a regir los destinos de su nuevo imperio, el reino vegetal. Lo que quiero decir es que un hombre como él, que no podía vivir sin ejercicio físico, solicitó a sus captores que lo dejaran ocuparse al menos del vasto parque del que había sido su palacio convertido ahora en prisión. Así, cada tarde, la familia era autorizada a salir al jardín, donde, bajo las indicaciones del zar, se dedicaban a cultivar tomates, berzas y zanahorias, a limpiar rastrojos o a cortar leña (solo con serrucho, única herramienta con filo a la que se les permitía tener acceso). En realidad, este era el momento más agradable del día para todos. Hacia las cuatro, la familia al completo se reunía en el vestíbulo y allí aguardaban con paciencia la llegada de un oficial que les abriera la puerta. Al cabo de un rato, y después de remoloneos, retrasos y toda una serie de preguntas tan enojosas como inútiles, se les permitía salir al jardín, con la zarina cerrando la comitiva en silla de ruedas empujada por Tatiana. Una vez en el parque los esperaba una buena docena de soldados ruidosos y mal encarados que se divertían haciendo comentarios gruesos y riéndose en su cara. No obstante, yo no sé si debido a un pacto entre ellos o, simplemente, gracias a ese inigualable mecanismo de supervivencia que es una esmerada educación, nadie de la familia imperial se daba por aludido. Es verdad que la zarina contemplaba a sus carceleros con un aire entre frío y dolido, pero tanto la actitud de sus hijos como la del zar era amistosa, incluso cuando los insultaban. El zar daba puntualmente los buenos días, las buenas tardes, e incluso intentaba tender a sus captores la mano a modo de saludo. «Antes muerto», le dijo un día un miliciano de no más de dieciséis años. «¿Pero por qué, muchacho?», le preguntó él sorprendido. «¿Qué te he hecho yo?».

Yo no estaba ahí, pero Iuri me contó que antes de empezar con sus actividades hortícolas, Nicolás decidió dar una vuelta en bicicleta. La noticia de que el ex zar y su familia estaban en el parque atrajo a un grupo de curiosos que se alinearon frente a la reja del palacio, unos a curiosear, muchos a silbar o a divertirse gritando obscenidades. Los guardias ordenaron a la familia que se alejara unos metros de donde se había instalado, según ellos «por su seguridad», y todos obedecieron. A la zarina le gustaba sentarse en el suelo sobre una manta junto a alguna de sus damas y ahí leía o hacía punto mientras el resto de la familia paseaba y se ocupaba del huerto.

—Ya sabes cómo les gusta comportarse a algunos guardias —me dijo Iuri—. Seis o siete se arremolinaron cerca de la zarina y se pusieron a fumar y charlar delante de ella. Y ese día, imagino que debido a la presencia de los curiosos, uno decidió ir un poco más allá. Aprovechando que la acompañante de la zarina acababa de levantarse en busca de algo, se dejó caer tan campante sobre la manta junto a ella. Alejandra se apartó imperceptiblemente al tiempo que gesticulaba a su dama para que no hiciera ni dijera nada y comenzó a conversar con aquel individuo. Al principio él la miraba con desprecio. «¿Por qué odias a nuestro pueblo?», le preguntó tuteándola, mientras jugueteaba con el ovillo que ella estaba tejiendo. Enroscaba y desenroscaba la lana alrededor de sus dedos. «¿Por qué no querías salir nunca de este palacio ni conocer a tu pueblo?». Ella le contestó que porque, de joven, había tenido cinco hijos muy seguidos a los que deseaba criar y atender personalmente y, más adelante, su salud le había impedido viajar por Rusia tanto como habría deseado. Así entablaron conversación, y estoy seguro de que la escena habría servido para que el guardia tuviera una idea mucho más real y positiva de cómo era su odiada niemka, si no hubiera sido por algo que sucedió minutos después. Como te digo, el zar había decidido dar un pequeño paseo en bicicleta y, al ver a la zarina departiendo con aquel hombre, se acercó hasta allí para saludar a los guardias con un alegre «buenos días, camaradas». ¿Y sabes lo que pasó? Que a uno de los guardias no se le ocurrió mejor gracia que meter su bayoneta entre los rayos de la bici. El zar cayó al suelo entre risotadas de sus guardianes y más aún de los curiosos que observaban todo desde la reja exterior como si fuera el circo. Ni a mí ni a un jardinero que intentó también auxiliar al zar nos permitieron acercarnos. Olga Nikolayevna, a mi lado, dijo: «Sonríe, Iuri, finge que estás con ellos». La miré. Ni una lágrima en sus ojos, pero enrojeció hasta la raíz del pelo.

Es precisamente de estos cabellos de los que me dispongo a hablar, porque tienen un papel interesante en mi historia. Del cabello de Olga, pero también del de Tatiana, María y Anastasia, incluso del de Alexei. Una vez recuperados del sarampión, los zares intentaron que sus hijos retomaran, en la medida de lo posible, una vida normal. Aparte de las tardes dedicadas a la horticultura, el resto del día estaba consagrado a la educación. El zar decidió que lo mejor era repartir la responsabilidad docente entre las personas ahora disponibles. O los «sobrevivientes al naufragio», como él los llamaba cariñosamente, puesto que muchos y muy cercanos colaboradores habían abandonado la nave con excusas tan peregrinas como la que puso, por ejemplo, el doctor Ostrogorski, uno de los médicos del zarévich. Este caballero informó un día a la zarina de que ya no podría ocuparse más de su hijo «porque las carreteras estaban demasiado sucias». Tras otras deserciones por el estilo, el zar optó por convertirse él mismo en profesor de historia y geografía. Las clases de música y de literatura pasaron a ser responsabilidad de la baronesa Buxhoeveden, una de las damas más fieles, que acompañaría a la familia casi hasta el final de sus días, mientras que la señorita Schneider continuó en su puesto como profesora de matemáticas. Por su parte, otra de las damas de la ya inexistente corte, la condesa Hendrikova, se ocuparía de las clases de arte, y la zarina, de las de religión. Gilliard, además de sus lecciones de francés, se convirtió en director de aquella nueva pléyade de voluntariosos profesores. Es curioso cómo en la vida todo tiene sus compensaciones. Para una pareja de gustos tan caseros y familiares como Nicolás y Alejandra, el nuevo orden de cosas no era del todo desagradable. Más aún, pienso que para el zar, por ejemplo, fue una especie de liberación renunciar a sus responsabilidades y convertirse solo en el gospodin polkovnik, «señor coronel» o ciudadano Romanov. También en flamante profesor de historia y geografía que saludaba con un afectuoso «buenos días, querido colega» a Monsieur Gilliard, cuando ambos coincidían por el pasillo camino de sus clases.

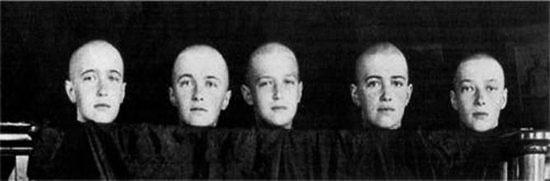

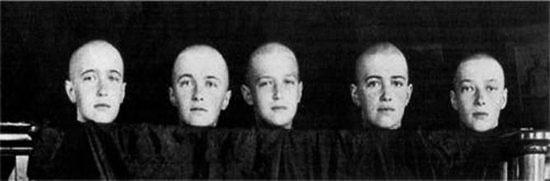

Dicho esto, me temo que una vez más estoy dejándome llevar por la historia sin hablar de lo que es el título de este capítulo y la reflexión que antes hacía sobre cabellos. Por tanto volveré atrás unos cuantos días en mi relato para explicar que, una vez superado el sarampión, los cinco hijos del zar tuvieron que someterse a una costumbre profiláctica habitual entonces. La que dictaba que, después de pasar una enfermedad infecciosa, el convaleciente debía afeitarse la cabeza hasta dejarla monda como bola de billar para «fortalecer el cuerpo y purgar el espíritu», según creencia general. Yo, por supuesto, conocía dicha práctica. A ella se sometían sin rechistar incluso mujeres coquetas, que de un minuto para otro veían como su larguísimo pelo, sus bellos tirabuzones, rizos y bucles, caían bajo el filo de la navaja. Yo mismo me vi convertido en un calvo émulo de Taras Bulba después de la escarlatina. Pero una cosa era conocer la costumbre y otra ver sus efectos en cabezas muy bellas. Por eso, una mañana, apenas dos días después de que María, la última de las grandes duquesas en restablecerse, abandonara la enfermería, no pude evitar un respingo al ver pasillo abajo algo así como una profana aparición. Acababa de salir del cuarto de escobas cuando a poco me doy de bruces con Olga, Tatiana y María que avanzaban alegremente abrazadas a sus libros de estudio. Si la llamo aparición es porque lo que caminaba hacia mí eran tres blusas de Chantilly, tres faldas de percal blanco, tres pares de zapatos crema, solo que, más arriba, donde antes había unos celestiales rizos, ahora había tres calvas relucientes e incluso un poco sudorosas.

—¡Bu! —dijo Olga muerta de risa—. Cambia esa cara, Leonid, somos nosotras y no unos krasnie tovarishi.

Con este apelativo, que quiere decir «camaradas rojos», se conocía entonces a ciertos revolucionarios que se rapaban la cabeza en homenaje a los anarquistas encerrados durante años en Siberia en celdas de castigo.

—Vamos, deja esos trastos, Anastasia nos espera en el cuarto de Alexei. Ven con nosotras, un poco de ayuda nos vendrá de perlas.

Ignoro en qué momento desaparecieron de nuestras vidas los tratamientos formales, los «altezas imperiales», los «grandes duquesas» seguidos del nombre correspondiente, así como la orden de la señorita Schneider de que los hijos del zar utilizaran estos epítetos incluso cuando, al hablar con terceros, mencionaran a alguno de sus hermanos. Ahora en cambio los cinco parecían encantados de prescindir de esas formalidades. Y aunque tanto Iuri como yo las seguíamos utilizando por pura costumbre, las cuatro hermanas nos tomaban el pelo.

—¿Dónde está tu espíritu revolucionario, camarada Leonid? —recuerdo que bromeó Anastasia mientras Iuri y yo les servíamos el desayuno un par de días después de que abandonaran la enfermería—. Yo ya no soy alteza sino ex alteza. Como esto… —añadió con una carcajada señalando los alimentos dudosamente frescos que había sobre la mesa—, esto es una ex salchicha; esto, una ex manzana, y esto, no hay más que verlo, ¡un ex ex arenque!

—Ven, acompáñanos —me dijo Olga aquella mañana en que me había encontrado con ella y sus hermanas en el pasillo.

—Vas a ver qué divertido es lo que estamos planeando.

Era un placer pasearse por el reino de OTMA con tanta libertad, y muchas tardes Iuri y yo subíamos a jugar con el zarévich, ahora convertido en el camarada Aliosha. A él lo que más le gustaba por aquel entonces era organizar veladas cinematográficas con la ayuda de un proyector que la Pathé Film Company le había regalado pocos meses antes de la revolución. A veces veíamos películas de los hermanos Lumière; otras, cintas caseras en las que aparecían sus hermanas y él en los tiempos felices, patinando en el lago helado del parque o paseando en el yate imperial Standart. Pero sus favoritas eran las de Charlie Chaplin, de las que, según Anastasia, se podían sacar ideas muy imaginativas. Ella era, como he dicho en alguna ocasión, la más creativa de todos y siempre estaba inventando cosas. Por eso pienso que tal vez la idea de las Cabezas Cortadas, que tanto daría que hablar y que se ha convertido en un triste símbolo del destino que aguardaba a los cinco hermanos, fue justamente de ella. Aunque yo, al principio, no entendí de qué iba la cosa.

—Parece mentira, Leo, pero qué poca imaginación. ¿Nunca has ido a la feria, o qué? —me preguntó María, mientras Anastasia y ella empezaban a cambiar los muebles de lugar, organizándolo todo—. Va a ser muy divertido, ya lo verás.

Esa tarde no sé dónde se había metido Iuri. Estábamos solos los cinco hermanos y yo y me presté a ayudarlos sin saber qué demonios se proponían. Sobre todo cuando comenzaron a revestir de una tela de satén negro el aparador del cuarto del zarévich.

—No me parece que esto le vaya a gustar mucho a papá —protestó Tatiana—. Y menos a mamá —añadió, tratando de parar aquello.

—Ya está aquí Madame la Gouvernante —rió María—. Solo es un juego.

—Y un regalo estupendo para hacer a los amigos —apoyó Anastasia—. Venga, Tania, no lo estropees.

Cuando casi la habían convencido, pasaron a explicar mi participación en todo aquello.

—Mira, Leonid, es muy fácil —dijo Anastasia—. ¿Ves lo que estamos preparando?

—Parece un altar para una misa negra —porfió Tatiana.

—No seas aguafiestas, Tania, es una broma buenísima. Cuando seamos mayores esta foto será de las más geniales de nuestro álbum.

Fue Olga la que añadió esto y Tatiana no tuvo más remedio que ceder ante la mayoría.

—Presta mucha atención ahora —continuó explicando Anastasia—, porque todo depende de ti, Leo. ¿Ves la cámara que ha puesto Aliosha en el trípode? Está justo enfrente de nuestro altar de misa negra —rió—. Pero no te preocupes, de momento no pensamos celebrar ningún rito satánico, sino ponernos detrás del aparador para que nos inmortalices. ¿Estáis preparados?

Cuando me quise dar cuenta, los cinco hermanos, incluida Tatiana, habían tomado posición detrás del aparador. Solo sus calvas lustrosas asomaban por encima del satén negro, como cabezas cortadas. Recuerdo bien en qué orden: Olga a la derecha, a su lado Anastasia, luego María y a continuación Tatiana, mientras el zarévich sonreía cerrando el flanco izquierdo. Y frente a ellos, intentando manejar la cámara de Aliosha tal como me estaban indicando, servidor de todos ustedes…

—Así, así, muy bien. Ahora mira hacia abajo, Leo, a través del visor. Nos vas a ver a los cinco patas arriba, o mejor dicho calva p’abajo —rió Anastasia—. Lo único que tienes que hacer es asegurarte de que ninguno se mueve y disparar. ¿Preparados?

Me dispuse a hacer lo que se me pedía y, en efecto, allí estaba la imagen invertida de los cinco hijos del zar dentro de aquella cámara.

—¿Listos? Voy a contar hasta cinco y disparo.

No había llegado a tres cuando Jimmy, el perro de Ana Vyrubova, que ya se había convertido en uno más de la familia, hizo su entrada desde la habitación contigua.

—¿Qué te pasa, perrito tonto? ¿No ves que somos nosotros?

Alcé la vista del visor. Jimmy tenía el lomo erizado como un gato y reculaba hacia la puerta, igual que si hubiera visto al mismísimo diablo, mientras las cinco cabezas cortadas hacían todo tipo de muecas. Cómicas, terroríficas, bizcas, estrábicas como las de un fantasmagórico guiñol.

—Es la cosa más graciosa que he hecho en mi vida —reía Anastasia.

Yo, en cambio, era más de la teoría de Jimmy. Aún recuerdo cómo me temblaba el pulso cuando apreté el obturador para captar la imagen, que aquí reproduzco.

—¡Otra, otra! —gritó María juntando sus labios hasta dar forma a un beso—. Vamos, Leo, una más. ¡Sin miedo!