Las dos cero cero, oscuridad, el Gunnar Myrdal: en torno al anciano, corría el agua cantando misteriosamente en las cañerías metálicas. Mientras el buque tajaba el mar oscuro, al este de Nueva Escocia, con la horizontal ligeramente inclinada, de proa a popa, como si, a pesar de la enorme calidad de su acero, no se sintiera cómoda la nave y sólo alcanzase a resolver el problema de las montañas líquidas por el procedimiento de atravesarlas a toda prisa; como si su estabilidad dependiera de ocultar los terrores de la flotación. Había otro mundo más abajo: ése era el problema. Otro mundo, más abajo, con volumen, pero sin forma. Durante el día, el mar era superficie azul con crestas blancas, un desafío realista de navegabilidad, y el problema bien podía obviarse. Durante la noche, sin embargo, la mente seguía adelante y se zambullía en la dócil nada, violentamente solitaria, en la que se desplazaba el poderoso buque de acero, y en cada cabeceo se hacía perceptible una parodia de coordenadas, se hacía perceptible hasta qué punto puede estar solo un hombre, y perdido para siempre, bajo seis brazas de agua. A la tierra firme le falta ese eje de z. La tierra firme era como estar despierto. Incluso en un desierto que no se halle en los mapas puede uno arrodillarse y golpear la tierra con los puños, y la tierra no cede. Por supuesto que también el océano posee una piel de vigilia. Pero en cada punto de esa piel es muy posible hundirse y, con ello, desaparecer.

Y no sólo era la inclinación de las cosas: también su temblor. Había un estremecimiento en la estructura del Gunnar Myrdal, un escalofrío incesante en el suelo y en la cama y en las paredes forradas de madera de abedul. Una convulsión sincopada, tan consustancial al barco, tan similar al Parkinson en su manera de crecer sin pausa, sin ningún retroceso, que Alfred llegó a convencerse de que el problema estaba dentro de él, hasta que oyó los comentarios al respecto de otros pasajeros más jóvenes y en mejor estado de salud.

Yacía aproximadamente despierto en el Camarote B11. Despierto en una caja de metal que se inclinaba y que temblaba, una oscura caja de metal que se desplazaba por algún paraje de la noche.

No había ojo de buey. Un recinto con vistas habría costado cientos de dólares más, y Enid se había hecho el razonamiento de que los camarotes no se utilizan más que para dormir, de modo que, ¿qué falta hacía el ojo de buey, a semejante precio? A lo mejor miraban por él seis veces durante el viaje. A cincuenta dólares la mirada.

Ella dormía ahora, en silencio, como lo hacen quienes fingen dormir. Alfred, durmiendo, era una sinfonía de ronquidos y silbidos y toses, una epopeya de zetas. Enid era un haiku. Permanecía inmóvil durante horas y luego abría el ojo y se despertaba como se enciende una bombilla. A veces, al alba, en St. Jude, en el minuto largo que le costaba al reloj despertador el desprendimiento de un guarismo, lo único que se movía en la casa era el ojo de Enid.

En la mañana de la concepción de Chip sólo dio la impresión de estar simulando el sueño; pero en la mañana de la concepción de Denise, siete años más tarde, el fingimiento fue real. Alfred, en la edad madura, se había convertido en una verdadera invitación a esos engaños veniales. El decenio largo de matrimonio había hecho de él uno de esos depredadores sobrecivilizados de que se cuentan cosas en los parques zoológicos: el tigre de Bengala que ya no recuerda cómo matar, el león perezoso por obra de la depresión. Para ejercer atractivo, Enid tenía que ser una carcasa inmóvil y sin sangre. Si era ella quien se arrojaba, poniendo un muslo sobre el de Alfred, él cruzaba los brazos y apartaba el rostro; si se le ocurría salir desnuda del cuarto de baño, él hurtaba la vista, como prescribía la Regla de Oro del hombre que no deseaba ser visto. Sólo a primera hora de la mañana, cuando se despabilaba a la contemplación de su pequeño hombro blanco, se decidía Alfred a abandonar su madriguera. Su quietud y su contención, los lentos sorbos de aire que respiraba, su condición de objeto puramente vulnerable, lo hacían lanzarse. Y al sentir su almohadillada zarpa en las costillas y en el cuello su aliento al acecho de carne, Enid se quedaba fláccida, instintivamente resignada, como una presa en captura («Acabemos de una vez con esta agonía»), aunque de hecho su pasividad fuese mero cálculo, porque sabía que su pasividad lo inflamaba. Alfred la poseía y, hasta cierto punto, Enid deseaba ser poseída como un animal: en una recíproca intimidad callada de violencia. Ella también mantenía los ojos cerrados. A menudo ni siquiera llegaba a abandonar la postura inicial, de flanco, limitándose a levantar una rodilla en un reflejo vagamente proctológico. Él, luego, sin mostrarle el rostro, se encerraba en el cuarto de baño y se lavaba y se afeitaba y volvía a salir para encontrarse la cama hecha y comprobar que desde abajo ya llegaban los ruidos de la cafetera eléctrica atragantándose. A Enid, desde su punto de vista situado en la cocina, nada le impedía suponer que había sido un león quien acababa de aplicarle un voluptuoso vapuleo, o quizá que alguno de aquellos chicos de uniforme con quienes habría tenido que casarse hubiera encontrado el modo de metérsele en la cama. No era una vida maravillosa, pero una puede vivir a base de estos engaños y a base del recuerdo de los años jóvenes (recuerdo que ahora, sorprendentemente, había adquirido una curiosa semejanza con los engaños), cuando Alfred existía solamente para ella y la miraba a los ojos. Lo importante era mantenerlo todo en lo tácito. Si el acto no se mencionaba nunca, tampoco habría razón para dejar de practicarlo hasta que se quedara definitivamente preñada otra vez, e incluso tras la preñez seguiría sin haber razón para no volver a ello, con tal que no se mencionara nunca más.

Siempre quiso tener tres hijos. Cuanto más se empeñaba la naturaleza en negarle el tercero, menos realizada se sentía, en comparación con sus vecinas. Bea Meisner estaba mucho más gorda y era mucho más tonta que Enid, pero ella y su marido, Chuck, se besuqueaban en público; y, dos veces por semana, llamaban a una canguro y se iban a bailar por ahí. Todos los años, sin faltar uno, a principios de octubre, Dale Driblett llevaba a su mujer, Honey, a algún sitio extravagante y fuera del estado para celebrar su aniversario de boda, y todos los pequeños Driblett fueron naciendo en julio. Incluso Esther y Kirby Root solían ser vistos en las barbacoas aplicándose pellizcos recíprocos en los bien abastecidos traseros. Enid sentía terror y vergüenza ante el amoroso afecto de otras parejas. Su caso era el de una chica brillante y con talento para los negocios que había pasado directamente de planchar sábanas y manteles en el hostal de sus padres a planchar sábanas y camisas en el hogar de los Lambert. En los ojos de todas las vecinas leía la siguiente pregunta tácita: ¿hacía Alfred que Enid se sintiera súper especial en las ocasiones especiales?

Tan pronto como empezó a notársele el nuevo embarazo, pudo pensar que ahí tenía la respuesta tácita a aquella pregunta. Los cambios en su cuerpo resultaban incontrovertibles, y Enid imaginó con tanta intensidad las halagüeñas conclusiones sobre su vida amorosa que Bea y Esther y Honey iban a sacar de aquellos cambios, que no tardó mucho en ser ella misma quien las sacaba, igual de halagüeñas.

Así, dichosa por la vía del embarazo, se volvió un poco torpe y le dijo a Alfred cosas que no debería haberle dicho. Nada de sexo, por supuesto, ni de realización, ni de igualdad en el trato. Pero había otros temas muy poco menos prohibidos, y Enid, en su vértigo, sacó los pies del plato una mañana. Llegó a sugerirle a Alfred que comprara acciones de cierta compañía. Él le contestó que la Bolsa era una estupidez muy peligrosa y que más valía dejarla para los ricos y para los especuladores ociosos. Enid le sugirió que, aun siendo así, comprara acciones de cierta compañía. Alfred le dijo que recordaba el Martes Negro como si hubiera sido ayer. Enid le sugirió que comprara acciones de cierta compañía. Alfred le dijo que sería altamente inadecuado comprar tales acciones. Enid le sugirió que, aun siendo así, las comprara. Alfred le dijo que no tenían dinero para eso, sobre todo ahora, con un tercer niño en camino. Enid le sugirió que podían pedir un préstamo. Alfred le dijo que no. Lo dijo en un tono de voz mucho más alto, y levantándose de la mesa de desayuno. Lo dijo tan alto, que hizo vibrar por un instante un cazo decorativo de cobre que había en la pared de la cocina; y sin darle un beso de adiós se marchó de casa y pasó once días y diez noches fuera de ella.

¿Quién podía haber pensado que un errorcillo suyo, tan insignificante, iba a cambiarlo todo?

En agosto, en la Midland Pacific nombraron a Alfred Segundo Ingeniero Jefe para raíles y estructuras, y ahora lo habían enviado al Este a revisar kilómetro por kilómetro el tendido de la Erie Belt Railroad. Los directores de zona de la Erie Belt lo llevaban de un sitio a otro en pequeñas locomotoras de propulsión por gas que se desplazaban como chinches por las vías secundarias, mientras los megalosaurios de la compañía pasaban como truenos por su lado. La Erie Belt era un sistema regional cuyo sector de transporte de mercancías se había visto muy perjudicado por la competencia de los camiones y cuyo sector de viajeros había entrado en números rojos por culpa de los automóviles particulares. Su tendido principal seguía más o menos en buena forma, pero los ramales, en cambio, se hallaban en un increíble estado de descomposición. Los trenes iban a paso de caballería por aquellos raíles no más derechos que un trozo de cuerda sin atar. Un kilómetro tras otro de circuito desesperadamente cortocircuitado. Alfred vio durmientes más adecuados para servir de abono que para retener los clavos. Anclajes de raíl descabezados por la herrumbre, con los cuerpos pudriéndoseles en una corteza de corrosión, como gambas en un cuenco de aceite hirviendo. Balastos tan malamente desgastados que las traviesas colgaban de los raíles, en vez de sujetarlos. Vigas peladas y corruptas, como un pastel alemán de chocolate, virutas oscuras, migajas variadas.

Qué modesto —comparado con la furiosa locomotora— podía parecer un tendido de vía herbosa bordeando un campo de sorgo tardío. Pero sin ese tendido, un tren no era más que diez mil toneladas de pura nada ingobernable. La voluntad estaba en los raíles.

Allá donde iba, dentro del territorio de la Erie Belt, Alfred oía a los jóvenes empleados decirse unos a otros:

—Tómatelo con calma.

—Hasta luego, Sam. No trabajes demasiado.

—Tómatelo con calma.

—Y tú, colega. Tómatelo con calma.

Alfred pensó que aquel latiguillo era una especie de calamidad propia del Este, el epitafio que mejor le cuadraba a un estado, Ohio, que antaño había sido muy grande, pero que el sindicato de camioneros, con su parasitismo, había dejado sin carne y sin sangre. A nadie en St. Jude se le habría ocurrido decirle a él que se lo tomara con calma. En la pradera alta donde Alfred se había criado, quien se lo tomara con calma no era gran cosa como hombre. Ahora venía una nueva generación de afeminados, para quienes «tomárselo con calma» era una actitud digna de elogio. Alfred oía a las cuadrillas de ferroviarios de la Erie Belt contándose chascarrillos en horas de trabajo, veía a los administrativos impecablemente trajeados permitirse descansos de diez minutos para tomar un café, observaba las pandillas de delineantes recién salidos del instituto fumándose un cigarrillo con voluptuoso detenimiento, todo ello mientras una compañía ferroviaria que en otros tiempos había sido firme y sólida se iba cayendo en pedazos a su alrededor. «Tómatelo con calma» era el santo y seña de aquellos muchachos tan amigables, la clave de su excesiva familiaridad, la falseada confianza que les permitía ignorar la porquería en que estaban trabajando.

La Pacific Midland, por comparación, era de acero resplandeciente y cemento blanquísimo. Durmientes tan nuevos que la creosota azul se juntaba en sus vetas. La ciencia aplicada de la percusión vibratoria y de las barras pretensadas, detectores de movimiento y riel soldado. La Pacific Midland tenía su base en St. Jude y atendía una región del país no tan al Este, y más trabajadora. A diferencia de la Erie Belt, la Pacific Midland llevaba a gala su compromiso de mantener un servicio de calidad en sus ramales. De ella dependían mil ciudades y pueblos de los nueve estados que comprenden los gajos centrales del país.

Cuanto mejor conocía la Erie Belt, más claramente acusaba Alfred la superior dimensión, fuerza y vitalidad moral de la Midland Pacific en sus propios miembros y en su porte. Con su camisa y su corbata y sus botas tobilleras recorrió ágilmente la pasarela sobre el río Maumee, quince metros por encima de las gabarras transportadoras de escoria y de las aguas túrbidas, agarró la sujeción más baja del puente y se inclinó hacia fuera, cabeza abajo, para martillar la viga principal del arco con su martillo favorito, que siempre llevaba en el maletín. Costras de pintura y herrumbre del tamaño de hojas de sicomoro cayeron trazando espirales en el aire, hasta la superficie del río. Una locomotora, haciendo sonar el silbato, se adentró en el viaducto, y Alfred, que no tenía ningún miedo a las alturas, se apoyó en una riostra y afirmó los pies en la parte de los tablones que sobresalía de la pasarela. Mientras los tablones se balanceaban y daban saltos, Alfred anotó en su tablilla una valoración condenatoria sobre la validez del puente.

Puede que alguna conductora que cruzara el Maumee por el cercano puente de Cherry Street lo viera allí colgado, con su estómago plano y sus hombros anchos, con el viento arremolinándole los pantalones en los tobillos, y quizá pensara lo mismo que pensó Enid la primera vez que puso los ojos en él, que eso era un hombre. Aun sin darse cuenta de aquellas miradas, Alfred experimentaba desde dentro lo que ellas veían desde fuera. Durante el día se sentía todo un hombre, y lo hacía ver, podríamos decir incluso que alardeaba de ello, plantándose sin manos en rebordes altos y estrechos y trabajando diez o doce horas seguidas, y levantando acta de cómo el ferrocarril se iba afeminando.

La noche era harina de otro costal. De noche permanecía despierto sobre colchones que le parecían de cartón y se dedicaba a levantar acta de las lacras humanas. Era como si no pudiera alojarse en ningún motel donde los huéspedes de la habitación de al lado no fornicaran sin pausa ni tregua: hombres mal educados y de peor disciplina, mujeres dadas al carcajeo y al grito. A la una de la madrugada, en Erie, Pennsylvania, la chica de la habitación contigua jadeaba y se desgañitaba como una furcia. Se la estaría tirando algún individuo tan zalamero como despreciable. A Alfred le pareció muy mal la chica, por tomarse la vida tan a la ligera, y le pareció muy mal el individuo aquel, por su calmosa confianza. Y ambos le parecieron muy mal por no tener la consideración de controlar sus expansiones. ¿Cómo era posible que ni por un momento se pararan a pensar en su vecino de habitación, a quien impedían conciliar el sueño? Le pareció muy mal que Dios tolerara la existencia de personas así. Le pareció muy mal que la democracia lo obligara a él a soportarlas. Le pareció muy mal el arquitecto del hotel, por haber creído que un solo tabique de conglomerado bastaría para proteger el reposo de los huéspedes de pago. Le pareció muy mal la dirección del hotel, por no tener una habitación de reserva a disposición de sus huéspedes indispuestos. Le parecieron muy mal los muy frívolos y poco exigentes nativos de Washington, Pennsylvania, que se habían hecho cerca de doscientos kilómetros de carretera para asistir a un partido del campeonato universitario y habían ocupado todos los moteles del noroeste de Pennsylvania. Le parecieron muy mal los restantes huéspedes, por su indiferencia ante la fornicación, le pareció muy mal la humanidad entera, por su insensibilidad… y no era justo. No era justo que el mundo tuviera tan poca consideración por un hombre que tanta consideración tenía por el mundo. Nadie trabajaba más que él, nadie era menos ruidoso que él en la habitación de un motel, nadie era más hombre que él; y, sin embargo, los falsarios del mundo podían robarle impunemente el sueño con sus lujuriosas transacciones…

Se negó a llorar. Estaba convencido de que si se oía llorar, a las dos de la madrugada, en una habitación de motel que apestaba a tabaco, sería el fin del mundo. Quizá no tuviera otra cosa, pero disciplina sí. Capacidad para decir que no: eso sí.

Pero nadie le dio las gracias por llevar a la práctica ese talento. La cama de la habitación contigua golpeaba contra la pared, y el hombre gruñía como un gorrino, y la mujer se asfixiaba en sus ululatos. Y todas las camareras de todos los pueblos poseían esferas mamarias insuficientemente abrochadas en blusas con monograma, e insistían en agacharse hacia él.

—¿Un poco más de café, guapísimo?

—Sí, gracias.

—¿Te has puesto colorado, cariño, o es el sol que te da en la cara?

—Ya puede traerme la cuenta, por favor.

Y en el Hotel Olmsted de Cleveland sorprendió a un portero y una doncella osculeándose lascivamente en el hueco de la escalera. Y los raíles que vio al cerrar los ojos eran una cremallera que él descorría sin cesar, y las señales pasaban del rojo denegatorio al verde asentidor en cuanto las iba dejando atrás, y en un hundido colchón de Fort Wayne se le vinieron encima unas espantosas hechiceras, unas mujeres de cuyo cuerpo entero y verdadero —la vestimenta y la sonrisa, el modo de cruzar las piernas— emanaban invitaciones como vaginas, y, casi en la superficie de su consciencia (¡no manches la cama!), accionó precipitadamente el émbolo de la leche, tras lo cual abrió los ojos al amanecer de Fort Wayne con una escaldadura de la nada seca en el pijama: todo un triunfo, a fin de cuentas, porque había negado a las hechiceras su satisfacción. Pero en Buffalo el jefe de estación tenía un póster de Brigitte Bardot en la puerta de su oficina, y en Youngstown encontró Alfred una revista guarra debajo de la guía telefónica del motel, y en Hammond, Indiana, se encontró atrapado en una isleta peatonal al paso de un tren de mercancías, mientras todo un surtido de animadoras hacía écartées en la cancha de fútbol situada directamente a su izquierda, y la más rubia de todas, de hecho, rebotaba un poco al final del movimiento, como considerándose obligada a besar el suelo abocardado con su vulva forrada de algodón, y el furgón de cola balanceándose, tan coqueto, mientras el convoy se alejaba por las vías. ¡Cómo se ensaña el mundo con los hombres virtuosos!

Regresó a St. Jude en un coche de la compañía añadido a un tren interurbano de carga, y en Union Station tomó el tren de cercanías hasta su zona de las afueras. Entre la estación y su casa, los árboles perdían ya las últimas hojas. Era la estación precipitada, la estación que aceleraba camino del invierno. Caballerías de hojas cargaban a través de las praderas decalvadas. Se detuvo en la calle y miró la casa cuya propiedad compartía con el banco. Los canalones estaban atascados de ramas y bellotas, los macizos de crisantemos estaban aplastados. Se acordó entonces de que su mujer volvía a estar embarazada. Los meses lo empujaban hacia delante por sus rígidos raíles, acercándolo cada vez más al día en que sería padre de tres hijos, al año en que terminaría de pagar la hipoteca, a la estación de su muerte.

—Qué bonita maleta tienes —le dijo Chuck Meisner por la ventanilla de su Fairlane, frenando a su lado en la calle—. Por un momento creí que eras el repartidor de Fuller Brush.

—Hola, Chuck —dijo Alfred, sorprendido.

—Ando en plan seductor. El marido está fuera y no va a volver nunca.

Alfred se rio, porque no había nada que comentar. Chuck y él solían tropezarse por la calle, el ingeniero en posición de firmes y el banquero tranquilamente al volante de su coche. Alfred con traje y Chuck vestido para jugar al golf. Alfred flaco y con el pelo pegado a la cabeza. Chuck con resplandores en la calva y los pechos caídos. Chuck trabajaba según un horario muy flexible, en la sucursal que dirigía, pero ello no era obstáculo para que Alfred lo considerara un amigo. Chuck prestaba atención cuando Alfred le decía algo, parecía estar impresionado por la labor que realizaba, reconocía en él una persona de singular talento.

—Vi a Enid en la iglesia el domingo —dijo Chuck—. Me dijo que ya llevabas una semana fuera.

—Once días he estado por ahí.

—¿Alguna urgencia?

—No exactamente —Alfred se expresaba con cierto orgullo—. Tuve que inspeccionar palmo a palmo el tendido de la Erie Belt Railroad.

—Erie Belt. Ya —Chuck enganchó ambos pulgares al volante y dejó descansar las manos en el regazo. Era el conductor más relajado que Alfred conocía, pero también el más alerta—. Cumples muy bien en tu trabajo, Alfred —dijo—. Eres un ingeniero fantástico. Así que tiene que haber una razón para lo de la Erie Belt.

—Sí, claro que la hay —dijo Alfred—. Va a comprarla la Midland Pacific.

El motor del Fairlane lanzó un estornudo de perro. Chuck se había criado en el campo, por la zona de Cedar Rapids, y su natural optimismo hallaba arraigo en el profundo y bien regado suelo del este de Iowa. Los agricultores de Iowa nunca habían aprendido a no confiar en el mundo. Y, en cambio, los suelos de que podía haberse nutrido la esperanza de Alfred se los habían llevado por delante las sequías de Kansas.

—Ah —dijo Chuck—. Supongo que habrá aparecido algún comunicado público.

—No, no ha habido ningún comunicado.

Chuck dijo que sí con la cabeza, con los ojos puestos más allá de Alfred y de la casa de los Lambert.

—Enid se alegrará de verte. Creo que ha tenido una semana muy dura. Se le pusieron malos los chicos.

—Pues no andes por ahí contándolo.

—Al, Al, Al.

—No voy a contárselo a nadie más, aparte de ti.

—Te lo agradezco. Eres tan buen amigo como buen cristiano. Y me queda luz para cuatro hoyos, si a la vuelta quiero podar el seto.

El Fairlane se puso lentamente en marcha: Chuck lo llevaba con el índice en el volante, como haciendo una llamada a su agente de Bolsa.

Alfred levantó del suelo la maleta y la cartera. Su revelación había sido espontánea, pero, al mismo tiempo, también lo contrario de espontánea. Un arranque de buena voluntad y agradecimiento hacia Chuck, una emisión calculada de la furia que había ido acumulándose en su interior durante los últimos once días. Uno recorre tres mil kilómetros, pero los últimos veinte pasos no puede darlos sin hacer algo…

Y era muy poco probable que Chuck llegara a utilizar la información…

Al entrar en la casa, por la puerta de la cocina, Alfred vio trozos de nabicol crudo en un cacharro con agua, un manojo de remolachas sujeto con una goma y un misterioso trozo de carne envuelto en papel de carnicería. También una cebolla suelta, que parecía destinada a que la friesen y la sirvieran con ¿qué? ¿Con hígado?

En el suelo, junto a la escalera del sótano, había un nido de revistas y frascos de jalea.

—¿Al? —llamó Enid desde el sótano.

Dejó en el suelo la maleta y el maletín, recogió las revistas y los frascos y bajó las escaleras con ellos a cuestas.

Enid aparcó la plancha en la tabla de planchar y salió del lavadero con mariposas en el estómago —quizá por deseo sexual, quizá por miedo al enfado de Alfred, o quizá por miedo a enfadarse ella: no lo sabía.

Él no se anduvo con ambages.

—¿Qué fue lo que te pedí antes de marcharme?

—Llegas antes de lo esperado —dijo ella—. Los chicos están en la Asociación de Jóvenes Cristianos.

—¿Qué fue lo único que te pedí que hicieses mientras yo estaba fuera?

—Había mucha ropa por lavar. Los chicos se han puesto malos.

—¿No recuerdas? —dijo él—. Te pedí que quitaras toda la porquería de la escalera del sótano. Eso fue lo único, lo único que te pedí que hicieses mientras yo estaba fuera.

Sin esperar respuesta, se dirigió a su laboratorio metalúrgico y dejó caer las revistas y los frascos en una cubeta de desperdicios. De la estantería de los martillos cogió un martillo mal equilibrado, una porra de Neanderthal hecha de cualquier modo y que le resultaba odiosa, pero que guardaba para fines de demolición, y con ella fue haciendo pedazos, metódicamente, todos y cada uno de los frascos. Le saltó un rescaño a la mejilla y ello lo llevó a redoblar su ímpetu, haciendo pedazos los pedazos, pero nada podía borrar el error cometido con Chuck Meisner, ni que la hierba hubiera humedecido los leotardos de las animadoras, por la zona triangular; ningún martillazo bastaría.

Enid escuchaba desde su puesto de trabajo junto a la tabla de planchar. No le importaba mucho la realidad de aquel momento. Que su marido se hubiera marchado once días antes sin darle un beso de despedida era algo que había conseguido olvidar, por lo menos a medias. Ausente el Alfred de carne y hueso, Enid, por la vía alquímica, había transmutado sus más bajunos rencores en el oro de la añoranza y el remordimiento. El crecimiento de su seno, los placeres del cuarto mes, el tiempo a solas con sus guapos hijos, la envidia de los vecinos, eran, todos ellos, filtros de colores sobre los cuales había agitado la varita mágica de su imaginación. Bajaba ya Alfred por las escaleras y aún seguía ella figurándose que le iba a pedir perdón, que le iba a dar un beso de vuelta a casa, que le traía flores. Ahora oía el machacar de vidrios y el rebote del martillo sobre el hierro galvanizado, los aullidos frustrados de los materiales duros en conflicto. Los filtros eran de colores, pero, por desgracia (ahora lo comprendía), también eran químicamente inertes. Nada había cambiado en realidad.

Era cierto que Alfred le había pedido que retirara los frascos y las revistas, y tenía que haber una palabra para el modo en que se había pasado los once días procurando no pisar los frascos y las revistas, a punto incluso de tropezar con ellos alguna vez; quizá un vocablo psiquiátrico de muchas sílabas, o dos sencillitos, como mala fe. Pero estaba ella en la impresión de que Alfred no le había pedido que hiciera solamente «una cosa» durante su ausencia. También le había pedido que les diese de comer a los chicos tres veces al día, que los vistiera y que les leyera y que los cuidara en la enfermedad, que fregara el suelo de la cocina y que lavara las sábanas y que le planchara las camisas, y todo ello sin un beso de su marido, ni una palabra amable. Cuando intentaba que se le tuvieran en cuenta todos esos trabajos, Alfred se limitaba a preguntarle que de quién pensaba ella que era el trabajo que pagaba la casa y la ropa y la comida. Nada tenía que ver el hecho de que su trabajo lo satisficiera hasta el punto de no necesitar para nada el amor de Enid, mientras que a ella sus faenas la aburrían de tal modo que la hacían necesitar doblemente el amor de Alfred. No hacía falta ninguna contabilidad racional para saber que el trabajo de él anulaba el de ella.

Quizá, para ser justos, ya que él le había pedido a ella que hiciese una cosa «extra», ella también tendría que haberle pedido a él que hiciese una cosa «extra». Tendría que haberle pedido, por ejemplo, que la llamase por teléfono una sola vez, desde donde estuviera. Pero él podía argüir que «alguien va a tropezar con esas revistas y a hacerse daño», y, en cambio, nadie podía tropezar en el hecho de que no la llamara desde donde estuviera, ni de ello podía resultar ningún herido. Y cargar llamadas de larga distancia a la compañía era abusar de la cuenta de gastos («Tienes el número de la oficina, si hay algo urgente»), de manera que una llamada telefónica le costaba al hogar de los Lambert una buena cantidad de dinero, mientras que llevar basura al sótano salía gratis, de modo que siempre era ella quien lo hacía mal, y era muy desmoralizador eso de vivir constantemente instalada en el sótano del error propio, en perpetua espera de que alguien se apiade de una y de su erronía, y, por tanto, no tenía nada de extraño que Enid hubiera comprado todo lo necesario para la Cena de la Venganza.

En mitad de las escaleras del sótano, cuando subía a preparar dicha cena, Enid hizo una pausa y suspiró.

Alfred oyó este suspiro y sospechó que estaría relacionado con «lavar la ropa» y «cuarto mes de embarazo». Pero su madre había llevado un tiro de caballos de arar por un campo de veinte acres estando preñada de ocho meses, de modo que no se sintió precisamente solidario con su mujer. Se puso en el corte de la mejilla una capa astringente de alumbre de amonio.

De delante de la casa llegó un ruido de pies pequeños y de manos enguantadas llamando a la puerta: Bea Meisner depositando su cargamento humano. Enid acudió a toda prisa desde el sótano, para recibir la entrega. Gary y Chipper, sus hijos de cuarto y de primer grado, respectivamente, venían de la piscina, con un aura de cloro alrededor. Con el pelo así de mojado, parecían criaturas de río: con pinta de castores o de almizcleras. Gritó gracias a las luces de posición de Bea.

Tan pronto como les fue posible hacerlo sin correr (prohibido, dentro de casa), los chicos bajaron al sótano, soltaron sus troncos de felpa empapada en el lavadero y fueron al encuentro de su padre en el laboratorio. Ambos tendían, por naturaleza, a echarle los brazos al cuello, pero tal tendencia había sido objeto de corrección. Se quedaron ahí, como subalternos en una compañía, esperando que hablara el jefe.

—Vaya —dijo éste—. Habéis ido a la piscina.

—¡Soy Delfín! —gritó Gary. Era un chico indeciblemente alegre—. ¡Me han dado una insignia de Delfín!

—De Delfín. Muy bien, muy bien.

A Chipper, a quien la vida había infligido unas perspectivas más bien trágicas desde los dos años, el jefe se dirigió en un tono más suave:

—¿Y tú, chico?

—Nosotros usamos flotadores para aprender —dijo Chipper.

—Él es Renacuajo —dijo Gary.

—Muy bien. Así que un Delfín y un Renacuajo. Y ¿qué especiales habilidades aportas al taller, ahora que eres un Delfín?

—Mover las piernas en tijera.

—Ojalá hubiera tenido yo una piscina tan grande y tan bonita como ésa cuando era pequeño —dijo el jefe, aunque la piscina de la Asociación de Jóvenes Cristianos, que él supiese, no era ni bonita ni grande—. Si quitamos algún estanque para vacas, todo lleno de barro, la primera vez que vi agua con más de dos palmos de profundidad fue cuando tuve delante el río Platte. Y debía de andar ya por los diez años.

Sus jóvenes subordinados no le seguían el discurso. Bailaban de un pie a otro, Gary todavía muy sonriente, a ver qué pasaba, a ver si se producía un giro en la conversación, y Chipper mirando con ojos de descarado asombro el laboratorio, zona prohibida salvo en presencia del jefe. Aquí, el aire sabía a ovillo de acero.

Alfred miró con gravedad a sus dos subordinados. Siempre le había costado mucho trabajo la confraternización.

—¿Habéis ayudado a vuestra madre en la cocina? —dijo.

Cuando un asunto no le despertaba el interés —y éste, desde luego, no se lo despertaba—, Chipper pensaba en las chicas, y cuando pensaba en las chicas le sobrevenía un impulso de esperanza. En alas de su esperanza, salió volando del laboratorio, con rumbo a las estrellas.

—Pregúntame cuánto es nueve por veintitrés —le dijo Gary al jefe.

—Muy bien —dijo Alfred—. ¿Nueve por veintitrés?

—Doscientos siete. Pregúntame más.

—¿Cuánto es veintitrés al cuadrado?

En la cocina, Enid rebozó la prometéica carne en harina y la puso en una sartén eléctrica Westinghouse lo suficientemente grande como para freír nueve huevos en formación de tres en raya. Una tapadera de aluminio empezó a castañetear cuando el agua del nabicol rompió abruptamente a hervir. En un momento anterior de aquel mismo día, al ver medio paquete de beicon en la nevera se le ocurrió prepararlo con hígado, y el mortecino color de éste le hizo pensar en una guarnición de color amarillo brillante, y así tomó forma la Cena. Desgraciadamente, nada más ponerse a preparar el beicon se dio cuenta de que sólo quedaban tres tiras, no las seis u ocho con que ella había contado. Ahora estaba tratando de convencerse de que con tres tiras bastaría para alimentar a toda la familia.

—¿Qué es eso? —preguntó Chipper, alarmado.

—¡Hígado con beicon!

Chipper huyó de la cocina haciendo violentísimos gestos de negación con la cabeza. Algunos días eran espantosos desde el principio: los copos de avena del desayuno aparecían tachonados de pedazos de dátil igualitos que un picadillo de cucarachas; había presencias azuladas alterando la homogeneidad de la leche; era obligatorio pasar por la consulta del médico después del desayuno. Otros días, como éste, no se manifestaban en todo su espanto hasta muy cerca del final.

Fue dando tumbos por toda la casa, repitiendo:

—Puah, qué asco, puah, qué asco, puah, qué asco…

—La cena va a estar en cinco minutos. ¡A lavarse las manos! —llamó Enid.

El hígado cauterizado olía como huelen los dedos tras haber estado sobando monedas sucias.

Chipper hizo una pausa en el cuarto de estar y apretó la cara contra la ventana, con la esperanza de captar la presencia de Cindy Meisner en el comedor de su casa. A la vuelta de la Asociación había ido sentado junto a Cindy, en el coche, y había percibido el olor a cloro que emanaba. En la rodilla tenía una tirita mojada, retenida sólo por dos o tres fibras de material adhesivo.

Tacatá tacatá tacatá, hizo el almirez de Enid en el cacharro de nabicol dulce, amargo, acuoso.

Alfred se lavó las manos en el cuarto de baño, le pasó el jabón a Gary y se secó con una toalla pequeña.

—Pinta un cuadrado —le dijo a Gary.

Enid sabía muy bien que Alfred odiaba el hígado, pero era una víscera repleta de hierro salutífero, y, por muchos que fueran sus defectos como marido, lo que nadie podía decir era que Alfred no respetase las reglas. La cocina era territorio de Enid, y él nunca se entrometía.

—¿Te has lavado las manos, Chipper?

Chipper estaba convencido de que con ver a Cindy una sola vez más ya le bastaría para redimirse de la Cena. Imaginó que estaba con ella en su casa y que la seguía a su habitación. Imaginaba su habitación como una especie de refugio, al abrigo de todos los peligros y todas las responsabilidades.

—¿Chipper?

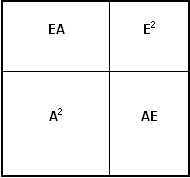

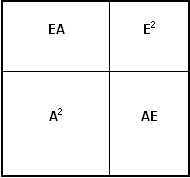

—Elevamos A al cuadrado, elevamos B al cuadrado y multiplicamos por dos el producto de A por B —dijo Alfred, cuando estaban sentándose a la mesa.

—Chipper, más vale que te laves las manos —advirtió Gary a su hermano.

Alfred pintó un cuadrado:

Figura 1. Cuadrados grandes y cuadrados pequeños

—Lo siento, pero no hay mucho beicon —dijo Enid—. Creí que tenía más en casa.

En el cuarto de baño, Chipper se resistía a la idea de lavarse las manos, porque tenía miedo de que nunca más conseguiría tenerlas secas. Dejó que corriera el agua, para que se oyera, y a continuación se frotó las manos con una toalla. No haber conseguido atisbar a Cindy por la ventana le había hecho perder la compostura.

—Tuvimos mucha fiebre —informó Gary—. Y a Chipper le dolía el oído, además.

Copos de harina marrones y grasientos se adherían a los lóbulos ferruginosos como una especie de corrosión. También el beicon, o lo poco que de él había, era color corrosión.

Chipper temblaba, en la puerta del cuarto de baño. Cuando la desgracia se presentaba a última hora del día, le costaba trabajo calibrarla en todo su alcance. Había desgracias de curvatura muy pronunciada, fáciles de negociar. Pero también las había sin apenas curvatura y no quedaba más remedio que pasarse horas tratando de dejarlas atrás. Desgracias descomunales, como planetas de grandes. La Cena de la Venganza era una de ellas.

—¿Qué tal el viaje? —le preguntó Enid a Alfred, porque en algún momento tenía que preguntárselo.

—Cansado.

—Chipper, cariño, ya estamos todos a la mesa.

—Voy a contar hasta cinco —dijo Alfred.

—Hay beicon, que te gusta mucho —cantaleó Enid.

Era un engaño cínico y oportuno, uno más entre sus cientos de fracasos conscientes, como madre, de todos los días.

—Dos, tres, cuatro —dijo Alfred.

Chipper llegó corriendo y ocupó su sitio a la mesa. Para qué hacer que le dieran una paliza.

—Diosdigaosmentos vamostomarnompadre nomhijo noespritosanto amén —dijo Gary.

La porción del puré de nabicol que descansaba en la fuente rezumaba un líquido de color amarillo claro, semejante al plasma o a lo que supuran las ampollas. Las hojas de remolacha hervidas soltaban algo cúprico, verdoso. La acción capilar y la sed propia de la harina hacían que ambas secreciones se situaran debajo del hígado. Al levantar el hígado se oía un ligero ruido de succión. La costra de abajo era indescriptible.

Chipper pensó en la vida de las chicas. Pasan por la vida tranquilamente, se convierten en una Cindy Meisner, juegan en sus casas, las quieren como a chicas.

—¿Quieres ver la cárcel que he hecho con palos de polo? —dijo Gary.

—Ah, una cárcel, muy bien —dijo Alfred.

Un joven previsor no se come el beicon inmediatamente, ni lo deja empaparse en jugos vegetales. El joven previsor evacúa su beicon hasta situarlo en la parte alta de borde del plato y lo deja ahí en reserva, a modo de incentivo. El joven previsor se come primero las cebollas fritas, que no están buenas, pero tampoco malas, cuando hace falta un inicio agradable.

—Ayer tuvimos reunión de guarida —dijo Enid—. Gary, cielo mío, la cárcel podemos verla después de cenar.

—Ha hecho una silla eléctrica —dijo Chipper—. A juego con la cárcel. Yo le ayudé.

—¡Ah! Vaya, vaya.

—Mamá consiguió unas cajas enormes de palos de polo —dijo Gary.

—Es por la Manada —dijo Enid—. A la Manada le hacen descuento.

Alfred no tenía en gran aprecio a la Manada, regida por una panda de padres de esos que se lo toman todo con calma. Las actividades patrocinadas por la Manada eran todas de menor monta: concursos de aviones de madera de balsa, de coches de madera de pino, de trenes de papel cuyos vagones de mercancías eran libros leídos.

(Schopenhauer: Si buscas una brújula que guíe tus pasos por la vida… Nada mejor que acostumbrarte a mirar el mundo como cárcel, como una especie de colonia penitenciaria).

—Gary, dime otra vez lo que eres —dijo Chipper, para quien su hermano era el arbitro de las modas—. ¿Eres Lobo?

—Una Hazaña más y asciendo a Oso.

—Pero ¿qué eres ahora? ¿Lobo?

—Soy Lobo, pero prácticamente ya soy Oso. Lo único que me queda por hacer es Conversación.

—Conservación —corrigió Enid—. Lo único que te queda es Conservación.

—¿No es Conversación?

—Steve Driblett fabricó una guillotina, pero no funcionó —dijo Chipper.

—Driblett es Lobo.

—Brent Person hizo un avión, pero se escoñó por la mitad.

—Person es Oso.

—Di que se le rompió, cariño, no que se le escoñó.

—¿Cuál es el petardo más grande, Gary? —dijo Chipper.

—El M-80. Luego las bombas guinda.

—¿No sería estupendo conseguir un M-80 y ponerlo en tu cárcel y hacerla saltar por los aires?

—Muchacho —dijo Alfred—, no te veo comer nada.

Chipper se iba poniendo cada vez más expansivo, en plan maestro de ceremonias; por el momento, la Cena carecía de realidad.

—O siete M-80 —dijo—, y los hacemos estallar al mismo tiempo, o uno detrás del otro. ¿A que sería chulo?

—Yo pondría una carga en cada esquina y luego un detonador extra —dijo Gary—. Empalmaría los detonadores y los accionaría todos a la vez. ¿A que ésa es la mejor forma de hacerlo, papá? Cargas separadas y un detonador extra. ¿Verdad, papá?

—Siete mil cien millones de M-80 —gritó Chipper. Hizo ruidos de explosión para ilustrar el megatonelaje que tenía en mente.

—Chipper —dijo Enid, desviando suavemente el tema—, cuéntale a papá a dónde vais a ir la semana que viene.

—La guarida va al Museo del Transporte, y yo voy a ir con ellos —recitó Chipper.

—Enid —Alfred puso una cara agria—. ¿Para qué los llevas allí?

—Bea dice que es muy interesante y que los chicos se lo pasan muy bien.

Alfred meneó la cabeza, disgustado.

—¡Qué sabrá Bea de transporte!

—Es un sitio perfecto para una reunión de la guarida —dijo Enid—. Hay una locomotora de vapor, de las de verdad, y los chicos pueden sentarse dentro.

—Lo que tienen ahí —dijo Alfred— es una Mohawk de treinta años, de la New York Central. No es ninguna antigüedad. Ni siquiera una pieza rara. Es pura porquería. Si los chicos quieren ver lo que de veras es el ferrocarril…

—Poner una batería y dos electrodos en la silla eléctrica —dijo Gary.

—¡Un M-80!

—Mira, Chipper, no: cuando la corriente se pone en marcha, el preso se muere, ¿sabes?

—¿Qué es la corriente?

Corriente es lo que circula cuando clavamos dos electrodos, uno de zinc y otro de cobre, en un limón, y los conectamos.

Qué amargo era el mundo en que vivía Alfred. Cuando se veía de pronto en algún espejo, siempre se sorprendía de lo joven que era aún. El rictus de un profesor con hemorroides, el morro permanentemente arrugado de un artrítico, eran expresiones de su propia boca de las que él mismo se percataba a veces, por más que se encontrara en el esplendor de la vida, en el primer vinagre de la vida.

De modo que le encantaban los postres como Dios manda. Tarta de pacana. Apple Brown Betty. Para endulzar un poco el mundo.

—Tienen dos locomotoras y un auténtico furgón de cola —dijo Enid.

Alfred pensaba que lo real y lo verdadero eran dos minorías que el mundo se proponía exterminar. Le molestaba que los románticos tipo Enid no fueran capaces de distinguir lo falso de lo auténtico: la diferencia que hay entre un «museo» de baja calidad, dotado de fondos muy poco convincentes, pensado para obtener beneficios, y un ferrocarril entero y verdadero.

—Como mínimo tienes que ser Pez.

—Los chicos se mueren por ir.

—Yo podría ser Pez.

Aquella Mohawk, orgullo del nuevo museo, era evidentemente un signo romántico. Hoy en día, la gente parecía guardarles rencor a las compañías ferroviarias por haber abandonado las viejas locomotoras de vapor en favor del diesel. La gente no tenía ni pajolera idea de lo que era mantener en marcha un ferrocarril. Las locomotoras diesel eran polifacéticas, eficaces y de bajo coste de mantenimiento. La gente pensaba que el ferrocarril le debía favores románticos, pero luego todo se le volvía protestar cuando el tren iba despacio. Eso era lo que casi toda la gente era: estúpida.

(Schopenhauer: Entre los males de una colonia penitenciaria hay que incluir la compañía de quienes allí se encuentran).

Pero, con todo, también a Alfred le fastidiaba muchísimo que la vieja locomotora de vapor pasara al olvido. Era un hermoso caballo de hierro, y, exhibiendo la Mohawk, lo que hacía el museo era permitir que bailaran sobre su tumba los ociosos y tranquilos habitantes de las afueras de St. Jude. La gente de ciudad no tenía derecho alguno a tratar con condescendencia al caballo de hierro. No lo conocía íntimamente, como lo conocía Alfred. La gente no se había enamorado del caballo de hierro, como Alfred, en el rincón noroeste de Kansas, donde constituía el único vínculo con el mundo. Alfred despreciaba el museo y a sus frecuentadores, por todo lo que ignoraban.

—Tienen un tren a escala que ocupa toda una habitación —dijo Enid, incansable.

Y los malditos ferrocarriles a escala, sí, los malditos aficionados a los ferrocarriles a escala. Enid sabía perfectamente cuál era su opinión de aquellos diletantes y sus trenecitos tan absurdos como carentes de sentido.

—¿Una habitación entera? —dijo Gary, escéptico—. ¿Cómo de grande?

—¿A que sería fantástico poner unos cuantos M-80, dale, venga, dale, venga, en un puente de tren a escala? ¡Catapum! ¡Pcouu, pcouu!

—Chipper, cómete ahora mismo lo que tienes en el plato —dijo Alfred.

—Es muy grande, muy grande, muy grande —dijo Enid—. Mucho más grande que el que os regaló vuestro padre.

—¡Ahora mismo! ¿Me oyes? ¡Ahora mismo! —dijo Alfred.

Dos lados de la mesa cuadrada estaban felices, y los otros dos no. Gary se puso a contar con mucha cordialidad una historia sin sentido, algo sobre un chico de su curso que tenía tres conejos, mientras Chipper y Alfred, sendos estudios de inexpresividad, mantenían los ojos fijos en el plato. Enid fue a la cocina a buscar más nabicol.

—Ya sé a quién no preguntarle si quiere más —dijo al volver.

Alfred le lanzó una mirada de aviso. Por el bien de los chicos, habían quedado de acuerdo en no mencionar jamás delante de ellos su detestación de las verduras y de ciertas vísceras.

—Yo quiero más —dijo Gary.

Chipper tenía algo atravesado en la garganta, una desolación tan obstructiva que tampoco habría podido tragar mucho, de todas maneras. Pero cuando se enfadó fue al ver que su hermano se estaba zampando, tan campante, un segundo plato de Venganza; por un momento, comprendió que su cena entera también era devorable en un segundo, que podía quitarse de encima sus obligaciones y recuperar la libertad, y de hecho llegó a agarrar el tenedor y darle un tiento al escarpado taco de su nabicol, enganchando un pedazo en los dientes del cubierto y acercándoselo a la boca. Pero el nabicol olía a muela picada y se había enfriado —tenía la misma textura y la misma temperatura que una caca de perro al frío de la mañana—, y a él se le revolvieron las tripas en una náusea refleja que le hizo doblar el espinazo hacia delante.

—Me encanta el nabicol —dijo Gary, inconcebiblemente.

—Yo podría vivir sólo de verdura —corroboró Enid.

—Más leche —dijo Chipper, respirando con dificultad.

—Chipper, tápate la nariz, si no te gusta —dijo Gary.

Alfred se fue llevando a la boca la Venganza entera, trozo a trozo, masticando de prisa y tragando mecánicamente, diciéndose que por peores cosas había pasado.

—Chip —dijo—, tienes que comerte un trozo de cada cosa. No te vas a levantar de la mesa hasta que no lo hagas.

—Más leche.

—Primero comes, luego bebes. ¿Está claro?

—Leche.

—¿Vale si se tapa la nariz? —dijo Gary.

—Más leche, por favor.

—Bueno, hasta aquí hemos llegado —dijo Alfred.

Chipper guardó silencio. Sus ojos recorrían el plato una y otra vez, pero no había sido previsor, y en el plato no había más que horrores. Levantó el vaso y, en silencio, hizo que una gotita de leche tibia se deslizara pendiente abajo, encaminándola hacia su boca. Sacó la lengua para recibirla.

—Pon el vaso en la mesa, Chip.

—Bueno, vale que se tape la nariz, pero entonces tiene que comer dos trozos de cada cosa.

—Teléfono. Contesta tú, Gary.

—¿Qué hay de postre? —dijo Chipper.

—Tenemos piña natural, buenísima.

—Pero ¡por Dios!, Enid…

—¿Qué?

Enid pestañeó con inocencia, o con falsa inocencia.

—Por lo menos le puedes dar una galleta, o una tarta Eskimo, si se toma la cena…

—Pero es que la piña está muy dulce. Se te deshace en la boca.

—Es el señor Meisner, papá.

Alfred se inclinó sobre el plato de Chipper y de un solo movimiento de tenedor apartó todo el contenido menos un trozo de nabicol. Quería mucho al chico: se metió en la boca aquel amasijo frío y venenoso y lo precipitó por la garganta abajo, con un escalofrío.

—Cómete lo que queda —dijo—, come un poco de lo otro, y podrás tomar postre —se puso en pie—. Iré a comprarlo yo, si hace falta.

Cuando pasó junto a Enid, camino de la cocina, ella se hizo a un lado sin moverse de la silla.

—Sí —dijo Alfred al teléfono.

Por el aparato llegaba la humedad y los ruidos caseros, la calidez y la indefinición del Reino de Meisner.

—Al —dijo Chuck—, estaba mirando el periódico, ya te imaginas, las acciones de Erie Belt. Cinco y cinco octavos me parece bajísimo. ¿Estás seguro de eso que me has dicho de la Midland Pacific?

—Salí de Cleveland en automóvil con el señor Replogle. Me dijo que el Consejo de Administración está esperando un último informe sobre tendidos y estructuras. Ese informe se lo daré yo el lunes.

—La Midland Pacific lo lleva muy en secreto.

—Mira, Chuck, no puedo hacer ninguna recomendación, y, por otra parte, tienes razón, hay varias cuestiones sin resolver…

—Al, Al —dijo Chuck—. Tienes una conciencia muy potente, y todos te lo agradecemos. Te dejo que sigas cenando.

Alfred colgó odiando a Chuck como habría odiado a cualquier chica con la que hubiera sido lo suficientemente indisciplinado como para llegar a algo. Chuck era banquero, y le iba muy bien. Estaba bien invertir la inocencia en algo que valiera la pena, y quién mejor que un buen vecino, pero no le parecía que nadie valiese en realidad la pena. Tenía las manos llenas de excremento.

—¿Quieres piña, Gary? —dijo Enid.

—Sí, por favor.

A Chip lo había dejado un poco tarumba la virtual desaparición de las verduras de su plato. ¡Las cosas iban m-m-mejo-rando! Con mano maestra, pavimentó un cuadrante del plato con lo que quedaba de nabicol, alisando el asfalto amarillo con el tenedor. ¿Por qué mantenerse en la desagradable realidad del hígado y las hojas de remolacha, existiendo un futuro edificable en el que su padre acabara comiéndose también esa otra parte de la cena? ¡A mí las galletas!, diría Chipper. ¡Y la tarta Eskimo!

Enid llevó tres platos vacíos a la cocina.

Alfred, junto al teléfono, escrutaba el reloj que había encima del fregadero. Era esa maligna hora de serán las cinco en que el enfermo de gripe despierta de los enfebrecidos sueños de la siesta. Una hora de las cinco y poco, un simulacro de las verdaderas cinco. En la esfera del reloj, el alivio del orden —las dos agujas detenidas en números enteros— sólo se producía una vez por hora. Ningún otro momento cuadraba bien, de modo que todos ellos contenían en potencia el infortunio de la gripe.

Y sufrir así, sin razón, sabiendo que no hay orden moral en la gripe, ni justicia en los jugos de dolor que su cerebro segregaba. El mundo no es sino la materialización de una Voluntad eterna y ciega.

(Schopenhauer: Una parte nada desdeñable del tormento que supone la existencia consiste en la continua presión que el Tiempo ejerce sobre nosotros, yéndonos siempre en pos, sin permitirnos recuperar el aliento, como un domador con su látigo).

—Supongo que tú no querrás piña —dijo Enid—. Te irás a comprar tu propio postre.

—Déjalo como está, Enid. Me gustaría que por una vez en tu vida supieras dejar algo como está.

Con la piña en brazos, Enid le preguntó por qué había llamado Chuck.

—Luego hablamos de eso —dijo Alfred, mientras volvía al comedor.

—Papá —empezó Chipper.

—Mira, muchacho: acabo de hacerte un favor. Ahora házmelo tú a mí y deja de jugar con la comida y termina con la cena. Ahora mismo. ¿Me entiendes? Vas a terminar ahora mismo, o no va a haber postre ni nada que te guste en lo que queda de noche, ni mañana por la noche, y no te vas a levantar de la mesa mientras no hayas terminado.

—Sí, papá, pero ¿podrías…?

—AHORA MISMO, ¿ME ENTIENDES, O TENGO QUE EXPLICÁRTELO CON UNA BUENA AZOTAINA?

Las amígdalas segregan un mucus amoníaco cuando se les agolpan detrás las verdaderas lágrimas. A Chipper se le torció la boca para aquí y para allá. Vio bajo una nueva luz el plato que tenía delante. Era como si la comida se hubiese trocado en un compañero inaguantable, de cuya presencia, hasta ahora, había creído que podría librarse, por la intercesión de instancias superiores. Ahora se daba plena cuenta de que a la comida y él les quedaba mucho camino por recorrer en compañía.

Ahora lamentaba con hondo y verdadero sentimiento la muerte de su beicon, con lo poquita cosa que era.

Pero, curiosamente, no se echó a llorar en seguida.

Alfred se retiró al sótano dando grandes zapatazos y grandes portazos.

Gary se mantuvo inmóvil en su silla, multiplicando números enteros en la cabeza.

Enid hincó un cuchillo en la barriga de la piña, color ictericia. Había llegado a la conclusión de que Chipper era exactamente igual que su padre: tenía hambre, pero no había quien le diera de comer. Convertía la comida en vergüenza. Preparar una buena comida y luego ver que la reciben con esmerado disgusto, ver a un hijo a punto de vomitar de asco con los cereales del desayuno: esas cosas se le atragantaban a una en el buche materno. Chipper sólo quería leche con galletas, leche con galletas. Los pediatras decían: «No ceda. Ya le entrará hambre y acabará comiendo otra cosa». Así que Enid intentaba ser paciente, pero Chipper se sentaba a la mesa y declaraba: «¡Esto huele a vomitajos!». Cabía la posibilidad de darle un golpe en la muñeca por haberlo dicho, pero luego lo decía con la cara, y se le podía pegar por poner caras, pero luego lo decía con los ojos, y los correctivos tienen un límite. Total: que no había modo de penetrar en aquellos iris azules y erradicar el desagrado del chico.

Últimamente se pasaba el día dándole emparedados de queso a la plancha, reservando para la cena las verduras amarillas y frondosas imprescindibles en una dieta equilibrada, haciendo así que fuera Alfred quien librara sus batallas por ella.

Había algo casi enjundioso y casi sexual en permitir que el chico, tan molesto, fuera castigado por su marido; en quedarse a un lado, intachable, mientras el chico sufría las consecuencias de haberle hecho daño a ella.

Lo que se descubre sobre uno mismo cuando se educa a los hijos no es siempre agradable o atractivo.

Llevó dos platos de piña al comedor. Chipper permanecía con la cabeza gacha, pero el hijo a quien sí le gustaba comer se abalanzó con muchas ganas sobre su plato.

Gary sorbía y se ventilaba, consumiendo piña sin decir palabra.

El campo de nabicol, color amarillo caca de perro; el hígado envuelto en fritura y, por consiguiente, incapaz de yacer a ras de plato; la bola de hojas de remolacha fibrosas, contorsionadas, pero aún sin tocar, como un pájaro húmedamente comprimido dentro de su huevo, o como un cadáver antiguo, con su envoltura, en un cenagal… Las relaciones espaciales entre estos alimentos habían dejado de parecerle aleatorias a Chipper, para convertirse en algo muy parecido a la permanencia, a la finalidad.

La comida se retiraba, o quizá fuese que una nueva melancolía la dejaba en la sombra. El disgusto de Chipper se hizo algo menos inmediato: dejó de pensar en comer. Se estaban abriendo camino, agolpándose, nuevas fuentes de rechazo.

Pronto quedó recogida la mesa, con excepción de su salvamanteles y su plato. La luz ganó aspereza. Oyó a su madre y a Gary hablando de cualquier cosa, mientras ella lavaba los platos y Gary los secaba. Más tarde, los pasos de Gary bajando la escalera del sótano. El toc-toc metrónomo de la pelota de ping-pong. Nuevos desolados repiques de cacharros agarrados por el asa y sumergidos en el agua del fregadero.

Volvió a aparecer su madre.

—Cómete eso, Chipper. Pórtate como un chico mayor.

Había llegado a una situación en que nada que le dijera su madre podía afectarle. Se sentía casi contento, todo cabeza, sin ninguna emoción. Hasta el trasero se le había quedado insensible, de tanto apretar la silla.

—Papá no va a permitir que te levantes hasta que te hayas comido todo eso. Acaba de una vez y te quedas libre hasta la hora de acostarte.

Si hubiera existido la libertad hasta la hora de acostarse, él habría podido pasarse en la ventana todo el tiempo restante, al acecho de Cindy Meisner.

—Nombre adjetivo —dijo su madre—, preposición pronombre imperfecto de subjuntivo pronombre me echaría todo esto al coleto de una sola vez adverbio temporal preposición posesivo verbo artículo sustantivo.

Era curioso lo poco obligado que se sentía a comprender las palabras a él dirigidas. Era curioso su sentido de la libertad incluso ante la mínima tarea de descifrar el lenguaje hablado.

Enid dejó de atormentarlo y bajó al sótano, donde Alfred estaba encerrado en su laboratorio y Gary iba amontonando («treinta y siete, treinta y ocho») golpes consecutivos con la paleta.

—¿Toc-toc? —dijo Enid, inclinando la cabeza en invitación.

Le estorbaba el embarazo, o al menos la idea de estar embarazada, y Gary podría haberla machacado, pero era tan evidente el extraordinario placer que le producía el hecho de que alguien jugara con ella, que el chico se desconectó del asunto, multiplicando mentalmente el tanteo o marcándose pequeños desafíos, como devolver la pelota a un cuadrante distinto cada vez. Todos los días, después de cenar, le tocaba poner a prueba su capacidad para aguantar alguna de esas actividades tan aburridas que les encantan a los padres. Ese talento suyo se le antojaba de vital importancia. Estaba convencido de que un gran daño le sobrevendría en cuanto perdiera la capacidad de mantener vivas las ilusiones de su madre.

Y qué vulnerable parecía esta noche. El ajetreo de la cena y de los platos le había aflojado los rizos de rulo. Pequeñas manchas de sudor florecían en su corpiño de algodón. Había tenido las manos en guantes de látex, y se le habían puesto coloradas como lenguas.

Le envió una cortada sin réplica posible y la pelota, tras rebotar en la línea, fue dando botes hasta chocar contra la puerta cerrada del laboratorio metalúrgico y, perdido el impulso, quedarse quieta. Enid la persiguió con cuidado. Qué silencio, qué oscuridad, las que había detrás de aquella puerta. No parecía que Al hubiese encendido la luz.

Había cosas de comer que incluso a Gary le parecían aborrecibles —las coles de Bruselas, okra hervida—, y Chipper había visto la pragmática palma de la mano fraterna agarrar cosas desagradables y arrojarlas a algún matorral espeso, por la puerta trasera, en verano, o escondérselas en alguna parte y tirarlas luego al váter, en invierno. Ahora que estaba solo en la planta baja, bien podría Chipper haber hecho desaparecer su hígado y sus hojas de remolacha. Problema: su padre pensaría que se las había comido, y comérselas era exactamente lo que en este momento se estaba negando a hacer. La comida en el plato era indispensable como prueba de su negativa.

Con mucha minucia, separó la costra de harina que cubría el hígado y se la comió. Le costó diez minutos. La desnuda superficie del hígado no era para deleitar los ojos en ella.

Desplegó las hojas de remolacha y las dispuso de otro modo.

Examinó el tejido de su salvamanteles.

Escuchó los botes de la pelota, los exagerados gemidos de su madre y sus exasperantes gritos de ánimo («Uuu, muy bien, Gary»). Peor que una paliza, peor incluso que el mismísimo hígado, era el sonido de alguien que no fuera él jugando al ping-pong. Sólo el silencio era aceptable, por infinito en potencia. El tanteo del pimpón iba subiendo hasta llegar a veintiuno, y ahí terminaba la partida, y luego eran dos partidas, y luego tres, y para las personas implicadas en el juego aquello estaba muy bien, porque se habían divertido, pero no estaba nada bien para el chico sentado a la mesa, un piso más arriba. Había participado en los sonidos del juego, invirtiendo en ellos con toda esperanza, hasta el punto de desear que no cesaran nunca. Pero cesaron, y él seguía sentado a la mesa, sólo que media hora más tarde. El tiempo de después de cenar, devorándose a sí mismo en un ejercicio de futilidad. Ya a la edad de siete años intuía Chipper que aquel sentimiento de futilidad iba a ser una constante en su vida. Una espera aburrida y, luego, una promesa sin cumplir, y darse cuenta, con terror, de lo tarde que era.

Esta futilidad tenía, por así decirlo, su sabor.

Si se rascaba la cabeza o se frotaba la nariz, los dedos transmitían algo. Un olor a yo.

O, también, el olor de las lágrimas incipientes.

Hay que imaginar los nervios olfativos efectuando un muestreo de sí mismos, con los receptores registrando su propia configuración.

El sabor del daño hecho a uno mismo, durante un fin de tarde basureado por el desprecio, acarrea también extrañas satisfacciones. Los demás dejan de ser lo suficientemente reales como para llevar la culpa de cómo se siente uno. Sólo uno mismo, con la propia negativa, queda en pie. Y, como ocurre con la autoconmiseración, o con la sangre que nos llena la boca cuando acaban de arrancarnos una muela —los jugos férricos, salados que nos tragamos, no sin antes detenernos a saborearlos—, el rechazo tiene un sabor cuyo punto de agrado no resulta difícil de adquirir.

En el laboratorio, bajo el comedor, Alfred permanecía en la oscuridad, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados. Era interesante que le hubiesen entrado tales ansias de estar a sus solas, que se lo hubiese dejado tan odiosamente claro a todas las personas de su entorno; y que ahora, cuando por fin estaba encerrado en su armario, tuviese tantas ganas de que alguien acudiera a molestarlo. Quería que ese alguien viera hasta qué punto le dolía. Él la trataba con frialdad, pero no era justo que ella le correspondiese con la misma frialdad; no era justo que se pusiese a jugar al pimpón, tan contenta, ni que anduviese trasteando por las cercanías de su puerta, sin llamar para preguntarle cómo estaba.

Las tres medidas comunes de la fuerza de un material son la resistencia a la presión, a la tensión y a la rotura.

Cada vez que los pasos de su mujer se acercaban al laboratorio, él se situaba en disposición física de aceptar su confortación. Luego oyó que el juego terminaba y pensó que, con toda seguridad, ahora sí que se apiadaría de él. Era lo único que le pedía, lo único…

(Schopenhauer: La mujer salda su deuda con la vida no mediante la acción, sino mediante el sufrimiento; mediante los dolores del parto y el cuidado de los hijos, mediante la sumisión a su marido, para quien debe ser compañera paciente y agradable).

Pero no había rescate a la vista. A través de la puerta cerrada la oyó retirarse al lavadero. Oyó el pequeño zumbido de un transformador: Gary estaba jugando con su tren eléctrico, bajo la mesa de ping-pong.

Una cuarta medida de fuerza, muy a tener en cuenta por los fabricantes de raíles y de piezas para maquinaria, es la dureza.

Con indecible desgaste de voluntad, Alfred encendió la luz y abrió su cuaderno de notas.

Incluso para el más extremado aburrimiento hay piadosos límites. La mesa del comedor, por ejemplo, poseía un envés, que Chipper se dedicó a explorar por el procedimiento de apoyar la barbilla en la superficie y estirar los brazos por debajo. En su punto de máximo alcance había unas trabas con ensarte de alambres rígidos que terminaban en anillos para meter el dedo y tirar. Las complicadas intersecciones de madera y los ángulos, sin pulir, presentaban, aquí y allá, tornillos profundamente hundidos, pequeños pozos cilíndricos con rasposos rebordes de fibra de madera en el brocal, irresistible tentación para los dedos tanteadores. Pero más compensatorios eran los parches de mocos que él mismo había ido dejando atrás durante previas vigilias. Los parches secos tenía textura de papel de arroz o de alas de mosca. Eran agradablemente arrancables y pulverizables.

Cuanto más palpaba Chipper su pequeño reino del envés, menos le apetecía poner los ojos en él. Sabía, por instinto, que la realidad visible resultaría bastante canija. Vería grietas aún no descubiertas por sus dedos, y quedaría desvelado el misterio de los ámbitos situados fuera de su alcance, y los agujeros de los tornillos perderían su abstracta sensualidad, y los mocos le darían vergüenza, y cualquier noche posterior, sin nada en que deleitarse o entretenerse, terminaría muriéndose de aburrimiento.

La ignorancia electiva es una gran herramienta de supervivencia, quizá la mayor de todas.

En el laboratorio alquímico que Enid mantenía debajo de la cocina había una lavadora Maytag rematada en dos rodillos de caucho, iguales a dos enormes labios negros. Lejía, azulete, agua destilada, almidón. Una plancha como una locomotora, con el cable forrado en un tejido con dibujo. Montañas de camisas blancas de tres tallas distintas.

Para planchar una camisa la rociaba antes con agua y luego la dejaba dentro de una toalla enrollada. Cuando ya estaba humedecida de modo uniforme, empezaba a plancharla por el cuello y los hombros, y luego seguía en dirección descendente.

Durante la Depresión y años posteriores, Enid había aprendido diversos métodos de supervivencia. Su madre regentaba un hostal situado entre St. Jude y la universidad, en un valle. Enid tenía mucho talento para las matemáticas, de modo que no sólo lavaba las sábanas y limpiaba los servicios y servía las comidas, sino que también le llevaba las cuentas a su madre. Cuando terminó en el Instituto ya había acabado la guerra, y era ella quien llevaba todos los libros de la casa, la facturación a clientes y el cálculo de las tasas. Con el dinero suelto que iba sacando de un sitio y de otro —pagos por hacer de canguro, propinas de los universitarios y otros huéspedes de larga duración— se había pagado unas clases nocturnas e iba avanzando, muy poquito a poco, hacia la obtención del título de contable, pero con la esperanza de no tener que utilizarlo nunca. Dos chicos de uniforme le propusieron matrimonio, y uno de ellos era bastante buen bailarín, pero a ninguno de los dos se le veía con pinta de ir a ganar mucho dinero, y ambos estaban aún en peligro de que cualquier día les pegasen un tiro. Su madre se había casado con un hombre que no ganaba dinero y que murió joven. Evitar esa clase de marido era algo que Enid ponía por encima de cualquier otra cosa. Tenía la intención de vivir desahogadamente, y también de ser feliz.

Al hostal llegó, unos años después de la guerra, un joven ingeniero industrial a quien acababan de trasladar a St. Jude para encargarse de una fundición. Era un chico de labios llenos, cabello espeso, buenos músculos, con pinta de hombre y trajeado como los hombres. Los trajes, en sí, eran unas bellezas de lana lujosamente ornadas de pliegues. Un par de veces por noche, mientras servía la cena en la gran mesa redonda, Enid lo miraba de costado y lo pillaba mirándola a ella, logrando que se pusiera colorado. Al era de Kansas. Pasados dos meses, reunió valor suficiente para invitarla a patinar. Tomaron un chocolate con leche y él le dijo que a este mundo se venía a sufrir. La llevó a una fiesta de Navidad de la acerería y le dijo que la condena de las personas inteligentes era sufrir tormento a manos de los estúpidos. Era buen bailarín y buen ganador de dinero, y se besaron en el ascensor. Pronto estuvieron comprometidos e hicieron un casto viaje en tren nocturno a McCook, Nebraska, para que ella conociera a los ancianos padres de Alfred. Su padre tenía una esclava a quien estaba unido en matrimonio.

Un día, mientras hacía la limpieza del cuarto de Al, Enid encontró un libro de Schopenhauer muy manoseado, con frases subrayadas. Por ejemplo: Se ha afirmado que el placer sobrepasa al dolor, en este mundo; o, cuando menos, que ambos se hallan en situación de equilibrio. Si el lector desea comprobar la veracidad de este aserto, compare los sentimientos de dos animales, cuando uno de ellos se está comiendo al otro.

¿Qué pensar de Al Lambert? Estaban, por una parte, las cosas de viejo que de sí mismo decía; y estaba, por otra parte, su aspecto juvenil. Enid decidió poner su fe en la promesa de su aspecto. A partir de ese momento, la vida fue cuestión de esperar a ver si le cambiaba la personalidad.

Mientras tanto, planchaba veinte camisas diarias, más sus propias faldas y sus blusas.

Remetía la nariz de la plancha en torno al hilo de los botones. Alisaba las arrugas, eliminaba los malos dobleces.

Su vida habría sido más fácil si no hubiera querido tanto a Alfred, pero no podía evitarlo. Sólo con mirarlo estaba amándolo.

Se pasaba los días puliendo la dicción de los chicos, suavizando sus modales, blanqueándoles la moral, sacando brillo a sus actitudes, y no había día en que no tuviera que enfrentarse a un nuevo montón de ropa sucia y arrugada.

El mismísimo Gary se volvía anárquico de vez en cuando. Lo que más le gustaba era hacer que la máquina eléctrica derrapara en las curvas y acabase descarrilando, ver con qué torpeza patinaba aquel trozo negro de metal, para luego quedarse echando chispas de frustración, con las ruedas dando vueltas en el aire. Lo segundo que más le gustaba era poner vacas y coches de plástico en la vía y montar pequeñas tragedias.

Pero lo que más lo ponía, en materia técnica, era un cochecito controlado por radio que últimamente se anunciaba mucho en la tele y que podía meterse en cualquier sitio. Para evitar confusiones, tenía intención de limitar a ese regalo su lista de Navidad.

Desde la calle, fijándose un poco, se veía bajar la intensidad de la luz en las ventanas cuando el tren de Gary o la plancha de Enid o algún experimento de Alfred succionaban potencia de la red. Pero, por lo demás, qué aspecto tan exánime tenía la casa. En las alumbradas casas de los Meisner, los Schumpert y los Person y los Root, se veía claramente que había gente en casa, familias enteras agrupadas en torno a las mesas, cabezas jóvenes inclinadas sobre los deberes, rincones que destellaban televisión, bebés en carenaje, un abuelo que pone a prueba las calidades de una bolsa de té utilizándola por tercera vez. Eran casas con espíritu, sin complejos.

Que hubiera alguien lo significaba todo para una casa. Era algo más que un hecho fundamental: era el único hecho.

La familia era el alma de la casa.

La mente despierta era como la luz de una casa.

El alma era como la ardilla terrera en su agujero.

La consciencia era al cerebro lo que la familia era a la casa.

Aristóteles: Suponiendo que el ojo fuera un animal, la visión sería su alma.

Para comprender la mente había que imaginar actividad doméstica, el ronroneo de las vidas relacionadas en varias pistas, el resplandor fundamental del hogar. Se hablaba de «presencia» y de «lleno» y de «ocupación». O, por el contrario, de «ausencia» y de «cierre». O de «trastorno».

Podía ser que la luz fútil en una casa, con tres personas en el sótano, cada una por su lado y a lo suyo, y una sola persona en la planta baja —un muchachito con la vista clavada en un plato de comida fría—, fuera como la mente de una persona deprimida.

Fue Gary quien primero se cansó del sótano. Tras emerger a la superficie, esquivó las excesivas luces del comedor, como si en él se hallara alguna víctima repulsivamente desfigurada, y siguió hasta la planta superior para lavarse los dientes.

Apareció tras él Enid, al poco rato, con siete camisas blancas calentitas. También ella evitó el comedor. Se dijo que si el problema del comedor fuera responsabilidad suya, entonces estaría incurriendo en horrenda negligencia, al no resolverlo, y, dado que una madre amantísima jamás debe incurrir en negligencia, y ella era una madre amantísima, la responsabilidad no podía corresponderle. Alfred acabaría subiendo, tarde o temprano, y se daría cuenta de lo bestia que había sido, y lo sentiría mucho, mucho, mucho. Si tenía el cuajo de echarle a ella la culpa, siempre podría decirle: «Fuiste tú quien le ordenó que siguiera ahí sentado hasta que se comiera lo que tenía que comerse».

Mientras preparaba la bañera, arropó a Gary en su cama.

—Siempre serás el león de mamá.

—Sí.

—Un león mu fedoz y muu malo. El leoncito de mamá.

Gary no hizo comentarios.

—Mamá —dijo—, Chipper sigue en el comedor, y ya son casi las nueve.

—Eso es cosa de papá y él.

—Mamá, es que de verdad no le gustan esos platos. No es cuento.

—Cuánto me alegro de que tú comas de todo —dijo Enid.

—Es una injusticia, mamá.

—Mira, hijo, es una fase. Tu hermano está pasando por esa fase. Pero me parece encantador por tu parte que te preocupes tanto por él. Ser cariñoso es una maravilla. No dejes nunca de ser cariñoso.

Acudió corriendo a cerrar el grifo y se metió en la bañera.

En un oscuro dormitorio de las cercanías, Chuck Meisner imaginaba, mientras entraba en ella, que Bea era Enid. Cuando eyaculó, dando resoplidos, pensaba en el negocio.

Se preguntó si las acciones de Erie Belt se cotizarían en alguna Bolsa. Comprar cinco mil acciones ya, con treinta opciones de venta para cubrir bajadas. O, mejor aún, si alguien le ofrecía cotización, cien opciones de compra descubierta.

Enid estaba embarazada, en plena opción de la talla A a la B, para acabar incluso en la C, seguramente, cuando llegara el niño. Como crecen los buenos bonos municipales, cuando el ayuntamiento sabe orientar las inversiones.

Fueron apagándose, una por una, las luces de St. Jude.

Y si permanecemos el tiempo suficiente sentados a la mesa del comedor, ya por algún castigo, ya por propio rechazo, ya por mero aburrimiento, ya nunca volveremos a levantarnos. Una parte de nosotros quedará ahí para toda la vida.

Como si el contacto sostenido y demasiado directo con el crudo paso del tiempo pudiera dañar los nervios permanentemente, igual que cuando fijamos la vista en el disco solar.

Como si el conocimiento íntimo de cualquier interior fuera necesariamente perjudicial, fuera un conocimiento que no puede borrarse.

(Qué cansada, qué gastada, una casa vivida en exceso).

Chipper oía y veía cosas, pero todas estaban en su cabeza. Después de tres horas, los objetos que lo rodeaban tenían menos sabor que un chicle viejo. Sus estados mentales eran fuertes, por comparación, y aplastaban los objetos. Habría hecho falta un esfuerzo de voluntad, un nuevo despertar, para evocar el término «salvamanteles» y aplicarlo al campo visual tan intensamente observado que su realidad se había disuelto en la observación, o para aplicar la palabra «horno» al crujido de los conductos que en su recurrencia había adquirido la condición de estado emocional o de agente activo de su imaginación, una encarnación del Tiempo Maligno. Las leves fluctuaciones de la luz, cuando alguien planchaba o alguien jugaba o alguien efectuaba un experimento y los refrigeradores se activaban y se desactivaban, habían formado parte del sueño. Este carácter tornadizo, aunque apenas observable, había sido una tortura. Pero ya no.

Ya sólo quedaba Alfred en el sótano. Colocó los electrodos de un amperímetro en un gel de acetato férrico.

Una frontera que se resistía, en el campo de la metalurgia: la formación inducida de metales a temperatura ambiente. El Grial era una sustancia que podía verterse o moldearse, pero que, tras el debido tratamiento (quizá mediante corriente eléctrica), adquiría la fuerza superior, la conductividad y la resistencia a la fatiga del acero. Una sustancia moldeable como el plástico y dura como el metal.

El problema era acuciante. Había una guerra cultural en marcha, y eran las fuerzas del plástico quienes iban ganando. Alfred había visto frascos de mermelada y de jalea con la tapa de plástico. Coches con el techo de plástico.

Desgraciadamente, el metal, en su estado libre —un buen poste de acero o un sólido candelabro de bronce—, representaba un elevado nivel de orden, y la Naturaleza era muy desastrada y prefería el desorden. La acumulación de óxido. La promiscuidad de las moléculas en solución. El caos de las cosas calientes. Los estados de desorden tenían muchísimas más posibilidades de producirse espontáneamente que un cubo de hierro perfecto. De conformidad con la Segunda Ley de la Termodinámica, era menester un esfuerzo muy considerable para resistir la tiranía de lo probable: para forzar los átomos de un metal a que se comporten como es debido.

Alfred tenía el convencimiento de que la electricidad se hallaba a la altura de su trabajo. La tensión procedente de la red equivalía a una cesión de orden desde la distancia. En las plantas energéticas, un fragmento organizado de carbón se convertía en una flatulencia de inútiles gases calientes; una reserva de agua, alta y poseída de sí misma, se trocaba en deambular apresurado y entrópico hacia un delta. Estos sacrificios del orden creaban la útil segregación de cargas eléctricas que él luego ponía al servicio de su trabajo.

Estaba buscando un material que pudiera, en efecto, llevar a cabo su propia electrodeposición. Estaba cultivando cristales a partir de materiales infrecuentes y en presencia de tensión eléctrica.

No era ciencia de alto nivel, sino el probabilismo bruto del ensayo y el error, la búsqueda, al azar, de accidentes aprovechables. Un compañero de clase suyo ya había hecho el primer millón con los resultados de un descubrimiento fortuito.

Que llegara el día en que no tuviera que preocuparse por el dinero: era un sueño idéntico al de ser reconfortado por una mujer, verdaderamente reconfortado, cuando el dolor le sobreviniera.

El sueño de la transformación radical: de despertarse un día siendo un tipo de persona completamente distinto (más confiado, más sereno), de escapar de la cárcel de lo dado, de sentirse divinamente capaz.

Tenía arcillas y geles de silicato. Tenía masilla de silicona. Tenía sales férricas, barrosas, sucumbiendo a su propia delicuescencia. Acetilacetonatos ambivalentes y tetracarbonilos de bajo punto de fusión. Un fragmento de galio del tamaño de una ciruela damascena.

Era el director del departamento de química de la Midland Pacific —doctorado en una universidad suiza y aburrido hasta la melancolía por un millón de mediciones de la viscosidad del aceite para motores, de la dureza de Brinell— quien le suministraba a Alfred los materiales. Los jefes estaban al tanto del asunto —jamás se habría arriesgado Alfred a que lo pillaran en una actividad bajo cuerda—, y quedaba entendido, tácitamente, que si Alfred obtenía algún proceso patentable la Midland Pacific se llevaría parte de los beneficios.

Hoy estaba ocurriendo algo insólito en el gel de acetato férrico. Las lecturas de conductividad oscilaban muy acusadamente, dependiendo de dónde exactamente insertara el contacto del amperímetro. Pensando que el contacto pudiera estar sucio, lo cambió por una aguja fina, con la que volvió a pinchar el gel. Obtuvo una lectura de cero conductividad. Luego probó en un sitio distinto del gel y obtuvo una lectura elevada.

¿Qué estaba pasando?

Esta pregunta lo absorbió y lo reconfortó y mantuvo en su sitio al capataz hasta que, a las diez en punto, apagó el iluminador del microscopio y escribió en su cuaderno de notas: MANCHA AZUL CROMATO 2%. MUY MUY INTERESANTE.

Nada más salir del laboratorio recibió un martillazo de cansancio. Le costó trabajo echar la llave, por la torpeza y estupidez, súbitamente adquiridas, de sus dedos analíticos. Poseía una ilimitada capacidad de trabajo, pero en cuanto cesaba en la actividad se venía abajo y a duras penas lograba mantenerse en pie.