EN TORNO AL CASTICISMO

En el número de febrero de 1895 la revista «La España Moderna» publicaba un ensayo de Miguel de Unamuno con el título de La tradición eterna. Estaba llamado a ser el primero de los cinco ensayos o entregas que publicados de febrero a junio constituirían En tomo al casticismo.

Su edición en libro tuvo que demorarse hasta el otoño de 1902, aunque ya a fines del 98 tenía esperanzas Unamuno de lograr en breve esa publicación, como se desprende de una carta suya a Galdós. Cuando apareció en libro lo fue con un prólogo del autor, que realzó su importancia. De todas maneras, las vicisitudes de esa edición prueban que el Unamuno de fines de siglo no encontraba fácilmente un editor.

Los cinco ensayos o artículos (o capítulos, si se los considera en la perspectiva posterior de libro) parten de la idea de que castizo y casticismo (derivados de casta y ésta de casto, en el sentido de puro), equivale a estimar algo (persona, acción, gesto) como español puro. «Decir en España que un escritor es castizo es dar a entender que se le cree más español que a otros[72]». Podrá, pues —según el autor—, haber arte castizo, pero no ciencia castiza, con lo cual tercia, sin decirlo, en la polémica de la ciencia española.

Dé ahí pasa a la tradición, contraponiendo la tradición mentira a la eterna o verdadera; nociones para cuya comprensión se necesita saber que es la intrahistoria en contraposición a la historia superficial o bullanguera.

En el capítulo segundo, tras identificar Castilla y España, trata de buscar el espíritu histórico castellano a través de la literatura clásica castiza; ésta se identificará con la literatura de la Casa de Austria y lo castizo con lo calderoniano. A la escala de valores castiza de los héroes calderonianos se consagra el capítulo tercero. El cuarto, De mística y humanismo, toma al maestro Fray Luis como ejemplo del segundo, salvado así de «los despeñaderos mórbicos» del misticismo (castizo). Su final, actualiza las conclusiones, para enlazar con el capítulo quinto: «Una ojeada al estado mental presente de nuestra sociedad española nos mostrará a la vieja casta histórica luchando contra el pueblo nuevo[73]». El último capítulo —que es fundamental— se titula Sobre el marasmo actual de España. Tras una crítica severa, la conclusión es altamente optimista:

«¿Está todo moribundo? No, el porvenir de la sociedad española espera dentro de nuestra sociedad histórica, en la intrahistoria, en el pueblo desconocido, y no surgirá potente hasta que le despierten vientos y ventarrones del ambiente europeo[74]».

Éstos cinco artículos cuentan, probablemente, entre los escritos más demoledores de los valores tópicos, del viejo «orden ideológico», aunque forzosamente acarreen entre sus materias primas nuevas algunos viejos elementos; además de las múltiples originalidades de planteamiento, muchos de ellos apuntan a horizontes lejanos y de larga duración. Pero antes de examinar con más detenimiento la obra, veamos qué significaba aquella «España Moderna» que abría sus columnas al joven catedrático de treinta años. La revista está lanzada por José Lázaro Galdeano (que fue uno de los «amores» de la condesa de Pardo Bazán), estimulado o secundado por ésta, lanza la idea de una gran revista, algo así como de «alta cultura», que funcionaría al mismo tiempo que una casa de ediciones. Lázaro estableció con dicho fin a fines de 1888 contactos con Galdós, «Clarín», Valera y otros varios escritores de renombre; entre ellos figuraba también Pereda, que renunció a colaborar; en cambio, Lázaro consigue que Galdós colabore: ¿cómo? Ofreciéndole un dibujo original de Goya «para vencer (mi) repugnancia a escribir, y no he podido menos de acceder a colaborar algo. Si cumple lo ofrecido de encargar y pagar bien los salarios críticos, esta revista sería una ventaja para nosotros y supliría el silencio estúpido y bárbaro de la prensa diaria[75]». En efecto, Galdós escribió especialmente para «La España Moderna» nada menos que Torquemada en la hoguera.

La revista pagaba muy bien, para la época: 75 pesetas por artículo e incluso 100 pesetas para los autores más renombrados («Clarín» cobraba esa suma) y 150 pesetas por fragmentos de novela (pensamos que los trabajos de Unamuno estarían catalogados en la primera categoría; siete años después cobraría 150 pesetas por artículo en «La Nación», de Buenos Aires, y 100 pesetas por los de «Los Lunes del Imparcial»).

Pero ¿qué difusión tuvo aquella revista? Tras el primer trimestre de publicación Lázaro, en carta a «Clarín», comentaba que del primer número se habían tirado 18. 000 ejemplares y que se habían obtenido 400 suscripciones. En 1890 se muestra más optimista. ¿Qué hay de todo esto? Si en 1893 «Madrid Cómico», con mucha mayor difusión, vendía en provincias entre 4. 800 y 5. 500 ejemplares (además de la venta en Madrid), cabe pensar que «La España Moderna» apenas llegaría a la mitad. Las personas más enteradas pensaban que la revista le costaba a Lázaro Galdeano sus buenos miles de pesetas.

No obstante lo fragmentario de los elementos de juicio, parece colegirse que «La España Moderna» en el último decenio del siglo tenía mayor audiencia que, por ejemplo, las más veteranas «Revista Contemporánea» y «Revista de España». Si era una revista minoritaria, todo esfuerzo cultural lo era en la España de entonces; pero en el medio intelectual suponía una calidad y algo parecido a una consagración. La entrada de Unamuno en ese medio (también traducirá varias obras de Spencer para las ediciones de «La España Moderna», que, por cierto, distribuían mal y se vendían poco) significa, sin duda, una promoción. Igualmente significa que En torno al casticismo si seguramente no fue leído por un público multitudinario, sí que lo fue por otro bastante selecto.

Sabido es que la idea de tradición es una de las piedras miliares de la obra. Con su gusto por lo etimológico empieza Unamuno recordando que tradición, de tradere, significa entrega, lo que pasa de uno a otro. Pero su gusto por el razonamiento antitético (no me atrevería de decir dialéctico, más tarde creo que será sencillamente «agónico») le hace decir que «lo que pasa queda». Eso que queda es la tradición. Unamuno lo explica con imágenes tomadas de la naturaleza (los detritus de las montañas que arrastrados por los ríos forman los terrenos de aluvión); es época en que las influencias de Spencer y Taine se ejercen sobre él.

Lo esencial del asunto es que Unamuno distingue entre tradición eterna o verdad y tradición del presente o falsa. Esa oposición es la misma que enfrenta tradición y tradicionalismo. El pasado está muerto para siempre, pero es el pasado «histórico», es decir, de los hechos superficiales. Según Unamuno los tradicionalistas buscan la tradición en el pasado muerto y solo encuentran así la eternidad de la muerte. La tradición española «al ser eterna es más bien humana que española» y se opone a lo castizo; éste es lo contrario de la tradición eterna… «La tradición eterna es el fondo del ser del hombre mismo».

«Hay un ejército que desdeña la tradición eterna, que descansa en el presente de la humanidad, y se va en busca de lo castizo e histórico, de la tradición al pasado de nuestra casta, mejor dicho, de la casta que nos precedió en este suelo. Los más de los que se llaman a sí mismos tradicionalistas, o sin llamarse así se creen tales, no ven la tradición eterna, sino su sombra vana en el pasado[76]».

La tesis de Unamuno es que la tradición eterna hay que buscarla en el presente vivo y no en el pasado muerto.

Para fundamentar su idea de la «tradición eterna», Unamuno explica uno de sus conceptos más enjundiosos: la intrahistoria.

La cita es larga y conocida; sin embargo, no es posible prescindir de ella, al menos parcialmente:

«Las olas de la historia, Con su rumor y su espuma que reverbera al sol, ruedan sobre un mar continuo, hondo, inmensamente más hondo que la capa que ondula sobre un mar silencioso y a cuyo último fondo no llega nunca el sol. Todo lo que cuentan a diario los periódicos, la historia toda del “presente momento histórico”, no es sino la superficie del mar, una superficie que se hiela y cristaliza en los libros y registros, y una vez cristalizada así, una capa dura, no mayor con respecto a la vida intrahistórica que esta pobre corteza en que vivimos con relación al inmenso foco ardiente que lleva dentro. Los periódicos nada dicen de la vida silenciosa de los millones de hombres sin historia que a todas horas del día y en todos los países del globo se levantan a una orden del sol y van a sus campos a proseguir la oscura y silenciosa labor cotidiana y eterna, esa labor, esa labor que como la de las madréporas suboceánicas echa las bases sobre que se alzan los islotes de la historia. Sobre el silencio augusto, decía se apoya y vive el sonido; sobre la inmensa humanidad silenciosa se levantan los que meten bulla en la historia. Esa vida intrahistórica, silenciosa y continua como el fondo mismo del mar, es la sustancia del progreso, la verdadera tradición, la tradición eterna, no la tradición mentida que se suele ir a buscar al pasado enterrado en libros y papeles y monumentos y piedras[77]».

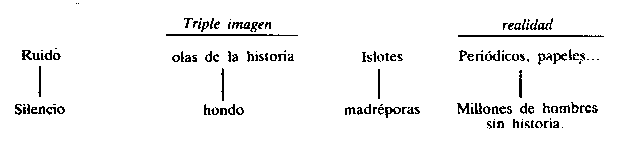

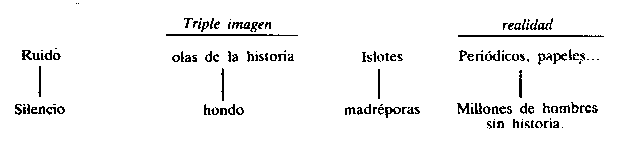

Este párrafo —que no puede eximir a nadie de la lectura de todo el capítulo— está construido utilizando los mejores recursos de las imágenes literarias. Veamos:

El «presente momento histórico» es lo superficial, lo pasajero, lo que se cristaliza y hiela.

Lo cristalizado en «libros y registros» se hace «capa dura», pero de poco valor. Lo superficial cristalizado = corteza terrestre; la vida intrahistórica = centro ardiente de la Tierra.

Se observa fácilmente que lo intrahistórico, la tradición eterna, está representado por el silencio, y que «el presente momento histórico» está representado por el ruido («rumor» de las olas, «sonido», «bulla», estruendo).

Hay algo de simbólico en aquélla de que el sonido «se apoya y vive» sobre la inmensa humanidad silenciosa. No cabe duda de que para Unamuno ésa inmensa humanidad de gente que labora cotidianamente es explorada por los organizadores de la bulla, por quienes se hacen ver y hasta pretenden perpetuarse en papeles y piedras porque están arriba, pero viviendo gracias a los que están abajo.

Esboza Unamuno la definición de los protagonistas de la intrahistoria; de ello parece inferirse que es el trabajo de esos millones de hombres «sin historia» (sin historia oficial diríamos hoy), lo que sostiene al relato que habitualmente está «institucionalizado» como historia.

Hay, por fin, una apreciación concreta de la revolución del 68 y del Sexenio en la que Unamuno coincide casi literalmente con lo que Costa dirá seis años después en «Oligarquía y Caciquismo»:

«No fue la restauración de 1875 lo que reanudó la historia de España; fueron los millones de hombres que siguieron haciendo lo mismo que antes, aquellos millones para los cuales fue el mismo el sol después que el de antes del 29 de septiembre de 1868, las mismas sus labores, los mismos los cantares con que siguieron el curso de la arada. Y no reanudaron en realidad nada porque nada se había roto[78]».

Costa trató con más detalle el mismo asunto en las primeras páginas de «Oligarquía y Caciquismo» bajo el epígrafe La revolución de 1868 no hizo libre y soberana a España, allí donde se afirma, con abundancia de argumentos «la absoluta ineficacia de la revolución de 1868[79]».

Al así enjuiciar la historia para ellos más reciente, ahondan Unamuno y Costa su crítica, yendo a los cimientos, definiendo la unidad cualitativa que une la monarquía de Isabel II con las de su hijo y su nieto (por lo menos en la minoría de edad del último); esa crítica se basa en la ineficacia de «libertades» y «derechos» formales, puesto que no se transforma la raíz sociológica, puesto que hay una «regla del juego social» que es la misma antes y después del Sexenio. No está de más destacar que en nuestros días se acentúa la tendencia historiográfica no sólo a afirmar la inanidad del Sexenio en cuanto a revolución burguesa frustrada, sino también a sostener que el Sexenio no supone una ruptura de la tendencia dominante sociológicamente hablando (el asunto, sin embargo, no deja de ser complejo y sujeto a investigaciones y revisiones).

Volviendo al capítulo La tradición eterna, puede decirse de él que es polifónico, en el sentido de que permite varias lecturas. Veamos con los dos párrafos citados: en el primero puede considerarse que,

La primera lectura intenta desviar un error sobre quiénes son los protagonistas de la historia auténtica; como decíamos, es la negación de la historia de acontecimientos y el primer paso para llegar a una historia sociológica.

La segunda lectura, completada con la tercera, puede llegar a negar la función activa de los hombres y las clases en la historia, puede oponerse a la historia episódica, pero en un sentido contrapuesto al de la historia social; es decir, que se puede negar el acontecimiento, anularlo, para privilegiar y contar tan sólo con aquello que ocurre diariamente, que se repite durante decenios y siglos sin quedar registrado en papeles ni documentos.

Llegando a ejemplos más concretos en la polifonía del texto, podemos ver dos lecturas del párrafo relativo a la revolución de 1868:

La idea de intrahistoria.

Hemos visto que esta idea aparece en el capítulo primero de En torno…, en estrecho paralelismo con la idea de tradición eterna, verdadera que se opone a la idea de tradición tradicionalista, falsa. (La vida intrahistórica crea la tradición eterna, dice Unamuno).

Se vuelve a la idea en el capítulo quinto Sobre el marasmo actual en España (tal vez el capítulo de ese libro en que se traslucen más las ideas sociopolíticas del Unamuno de aquel tiempo).

En La crisis del patriotismo (en «Ciencia Social», Barcelona, marzo de 1896) vuelto a tomar el tema e incluso utiliza metáforas parecidas:

«Debajo de esa historia de sucesos fugaces, historia bullanguera, hay otra profunda historia de hechos permanentes, historia silenciosa, la de los pobres labriegos que un día y otro son víctimas de las exacciones autoritarias… Los cuatro bullosos que meten ruido en la historia de los sucesos no dejan oír el silencio de la historia de los hechos. Es seguro que si pudiésemos volver a la época de las grandes batallas de los pueblos y vivir en el campo de las conquistas se nos aparecerían éstas muy otras de cómo nos las muestran los libros. Hay en el Océano islas asentadas sobre una inmensa vegetación de madréporas, que hunden sus raíces en lo profundo de los abismos invisibles. Una tormenta puede devastar la isla, hasta hacerla desaparecer, pero volverá a surgir gracias a su basamento. Así en la vida social se asienta la historia sobre la labor silenciosa y lenta de las oscuras madréporas sociales enterradas en los abismos[80]».

La contraposición de suceso y hecho es muy significativa. En verdad se trata de uno de los primeros alegatos que conocemos contra la historia episódica o de acontecimientos e incluso favorable a los puntos de partida de la historia social prioridad al trabajo de los hombres y a las clases que constituyen la población activa.

Pero volvamos al capítulo quinto de En torno al casticismo. Allí, la España sin juventud a la que se refiere Unamuno es la de «los viejos partidos amojamados en su ordenancismo de corteza». No hay juventud, y según el autor «donde no hay juventud tampoco hay verdadero espíritu de asociación». ¿Por qué no hay juventud? Porque «la Inquisición latente y el senil formalismo la tienen comprimida». «… Es el desquite del viejo espíritu[81] histórico nacional que reacciona contra la europeización». Para Unamuno «la Inquisición (la auténtica, la de la historia) fue un instrumento de aislamiento, de proteccionismo casticista, de excluyente individuación de la casta». Inquisición = lo castizo.

«¿Está todo moribundo?», se pregunta don Miguel. «No, el porvenir de la sociedad española espera dentro de nuestra sociedad histórica, en la intrahistoria, en el pueblo desconocido, y no surgirá potente hasta que le despierten vientos o ventarrones del ambiente europeo».

Repárese en que lo intrahistórico parece aquí existir dentro de lo histórico, cuando antes parecía debajo, como base. Tal vez quiere indicar «al mismo tiempo». Por otra parte, en esa expresión hay algo más que la tradición eterna, hay el porvenir. La tradición eterna y el porvenir es una de las formulaciones antitéticas unamunianas.

Conviene, por otra parte, examinar qué serán esos «ventarrones» europeos. ¿Qué entiende por eso el autor? En 1895 lo europeo es, por un lado, el desarrollo del capitalismo en su etapa ascensional: Inglaterra, Francia e incluso Alemania con el lastre de los «junkers». Es la Europa del maquinismo y de una serie de progresos materiales (y de una etapa de acumulación a costa de la explotación colonial, pero ésta cuestión quedaba fuera del ángulo de visión de nuestros autores). Pero también Europa era la Internacional obrera, la segunda Internacional creada 1889 cuando aún vivía Engels, quien va a morir dos meses después de publicarse Sobre el marasmo… Europa es, para el joven catedrático, los diputados socialistas en el Reichstag, los partidos de Jaurés y Guesde en Francia, las Trade-Unions inglesas; es también el medio intelectual de los positivistas, de los Spencer, Loria, etc.; en suma, un nivel a alcanzar en lo económico, lo social, el avance intelectual y las realizaciones técnico-materiales (más tarde descuidadas por Unamuno). En cada momento y para cada autor, uno de esos aspectos solía estar privilegiado sobre los otros; por ejemplo, tenemos la impresión de que para Costa era el desarrollo económico capitalista y el progreso técnico lo que representaban lo europeo (por eso dice que Japón ha entrado en Europa, aunque geográficamente esté en Extremo Oriente).

Lo europeo es, desde luego, antitético de lo castizo, pero a lo europeo no se llega, según el primer Unamuno, sino a través de lo popular, «chapuzándonos» en el pueblo (por eso «la revolución desde arriba» no podía ser para él una garantía total de europeización)… y «abriendo el pecho y los ojos a las corrientes todas ultrapirenaicas». No olvidemos que el concepto de intrahistórico supone la superación de las fronteras nacionales.

También, al referirse a un futuro despertar del pueblo (análoga invocación hace Machado diecisiete años después, «oye cantar los gallos de la aurora»), al decir que ese pueblo «surgirá potente», se nos presenta no el Unamuno contemplativo —que también existe—, en este libro sin duda ambiguo, sino al Unamuno que cimentá la historia en el protagonismo popular, en la acción de masas, cuando estas masas toman conciencia. La toma de conciencia se identifica en Unamuno —un poco arbitrariamente— en ese europeizarse. «España está por descubrirse —dice— y sólo la descubrirán españoles europeizados».

Sabemos que la idea de lo intrahistórico permanecerá siempre en Unamuno. Continuando en sus años jóvenes, su novela Paz en la guerra (1897) es una viva estampa de lo intrahistórico. Se encuentra ahí una identificación de la tradición popular carlista con lo intrahistórico. Lo dice explícitamente Unamuno en el prólogo escrito para la edición en libro de En torno al casticismo (1902):

«Y dos años después, en 1897, publiqué mi primera novela, Paz en la guerra, en que dentro del marco de la última guerra civil carlista, cuyas peripecias narro, intenté mostrar algo de la intrahistoria de mi pueblo…, quise expresar lo que había visto de la vida íntima del pueblo que en aquellos sucesos se manifestó[82]».

La intrahistoria aparece ahí como prefigurando algo que lo mismo pudiera anunciar la historia de la vida cotidiana que la historia de las actitudes mentales (en realidad estas dos no pueden disociarse, son dos vertientes de un mismo cuerpo o macizo).

El propósito buscado se hace bien patente en las últimas páginas de la novela cuando uno de sus dos jóvenes protagonistas, Pachico, sube al monte y contempla desde allí los valles de su Vizcaya: «En los repliegues verdes, una muchedumbre dispersa vive en serio, sin buscar a la vida quintaesencia, desinteresadamente; madréporas sociales que levantan el basamento de la cultura humana».

En una antítesis más, la resignación que da la contemplación «de las cosas eternas» engendra, es madre de «la irresignación temporal, del no contentarse jamás aquí abajo, del pedir siempre mayor salario, y baja decidido a provocar en los demás el descontento, primer motor de todo progreso y de todo bien».

La intrahistoria aparece ahí, una vez más, entrando en lo histórico concreto o sirviéndole de base, para ese surgir popular que podría simbolizarse en el proyecto de Pachico.

En Paz en la guerra tampoco estima Unamuno su crítica de la superficialidad del 68, de lo «bullanguero» como él decía, etc.:

En el capítulo primero, cuenta así la revolución: «Túvose por fin la noticia de la batalla de Alcolea, a dos leguas de Córdoba, a orillas del Guadalquivir. Novaliches fue vencido por los insurrectos, y al saberlo se levantó Madrid, dimitió el Ministerio, le sustituyó la Junta Revolucionaria, y al grito de “¡Abajo los Borbones!” se derribaron los escudos de la dinastía, se asaltó el Ministerio de la Gobernación, y en medio del estruendo quedó en pie lo existente[83]».

En varios pasajes de la obra insiste en los conceptos que ya conocemos, en esos campesinos que ni se enteraron del «día de la Gloriosa» y son, sin embargo, «la sal de la tierra», etc.

Seguimos observando la idea intrahistórica en La crisis del patriotismo, en el artículo De regeneración; en lo justo y también años después, cuando tanto ha cambiado, en la Vida de Don Quijote y Sancho .La misma problemática encontramos en el artículo Algunas observaciones sueltas sobre la actual cultura española publicado en «La Ilustración del Pueblo» de enero de 1897:

«Aquí no hay vivo de verdad más que el pueblo que no bulle, el que no mete ruido en la prensa, el que no va a las manifestaciones de bullanga, el que trabaja y espera y tiene fe en su redención. Es el único que tiene verdadera hambre y sed de instruirse, porque es el único que posee el verdadero principio de la sabiduría, que es saber ignorar[84]».

En ese artículo acusa a las clases directoras de «purismo casticista» y de despreciar lo europeo.

También en el ya citado artículo, De regeneración; en lo justo (9-11-1898) se observa una oposición entre los «intrahistóricos» y los que piden regeneración, sin duda acusados de «bullangueros» y superficiales: «Mientras la masa popular española, cimentada en resignación, continúa su oscura labor de cotidiano trabajo, alzarse por aquí y por allá voces pidiendo regeneración».

La misma oposición entre intrahistoria y «bulla», ruido, se encuentra en su importante discurso de apertura del curso universitario 1900-1901 en la Universidad de Salamanca, sobre el que necesariamente tendremos que volver. Y la oposición entre casticismo y tradición eterna no le abandonará jamás; es así como en un artículo titulado Renovación, que se publicó en el diario «Ahora», de Madrid, el 31 de mayo de 1934, Unamuno dice así a los que se llaman tradicionalistas: «… para ustedes es consecuencia de su patriotismo, o mejor, supuesto casticismo» (…) «historia que ustedes se forjan y no es sino arqueología falsificada… Lo más de lo que ustedes llaman tradición es plagio».

Dos muestras más pueden señalarse de la conocida tesis unamuniana. Una es fundamental, porque representa toda una concepción de la esencia y sentido de la historia. Se trata del artículo que Unamuno dedica al Colectivismo agrario de Costa, publicado en «La lucha de clases» de Bilbao el 20 de agosto de 1898. Allí se dice: «Todos aquéllos a quienes la faramalla de nuestra historia les ha transformado el seso con un patriotismo quijotesco y de barullo deben estudiar en el trabajo a que aludimos lo que permanecía firme bajo toda la fantasmagoría histórica. Allí verán cómo el régimen del concejo de Liébanes, por ejemplo, es mucho más glorioso para España que la rendición de Breda».

El otro ejemplo es más anecdótico. Se trata de una carta que Unamuno escribe a Galdós el 8 de diciembre de 1906, en la que le felicita por la salida de su libro Prim de los «Episodios Nacionales». Don Miguel dice: «Le felicito a mi vez por su Prim, sea éste o no el histórico. Porque el histórico —no el simbólico— no acaba de convencerme; como buen catalán, creo que tenía mucho de teatral y tartarinesco». Como se ve, el texto pertenece al aspecto arbitrario de don Miguel, pero no deja de ser interesante comprobar la aversión que tenía al artífice de la monarquía que quiso ser «burguesa» de Amadeo.

Tradición «eterna», intrahistoria, europeísmo, etcétera. ¿Cómo interpretar todo eso? Queda en pie el problema de las varias y diversas lecturas posibles de la obra de Unamuno. ¿Qué será la intrahistoria?

Dadas las posibles lecturas de los textos unamunianos es posible plantearse así la cuestión: la intrahistoria, ¿será la «longue periode», el tiempo largo de la historia caro a Braudel, o la base sociológica de la historia o la negación del tiempo concreto, luego de la historia?

Blanco Aguinaga, en su Juventud del 98, se pregunta si esos «intrahistóricos», traídos y llevados por don Miguel, ¿son los obreros y campesinos para quienes escribía en «La lucha de Clases»? ¿O son, por el contrario, el reflejo de una utopía naturalista, una huida hacia «la naturaleza permanente»?

Queda, por añadidura, una tercera lectura, basada en la naturaleza «inconsciente» que en varias ocasiones atribuye Unamuno a lo intrahistórico. La intrahistoria podría ser así un antecedente de la psico-historia, de las interpretaciones freudianas (o seudofreudianas) de la historia, de las tesis sobre el subconsciente colectivo.

Unamuno había estudiado a Wundt y estuvo muy interesado por su psicología del inconsciente; por eso, precisamente, lo suspendieron en unas de sus primeras oposiciones a cátedras de Instituto. Claro que Unamuno no considera lo inconsciente como relegado, quiero decir que no lo equipara a lo reprimido. Para Fernández Turienzo[85] la intrahistoria sería «la vida socialmente inconsciente del pueblo». Apunta hacia una fuente de origen romántico, y verdad es que también se impone la referencia al Volkgeist de la Escuela histórica alemana, al que Unamuno se refiere concretamente y que sin duda influyó en él (y mucho más en Costa).

Para concluir, y volviendo a la hipótesis de Blanco, no deja de llamar la atención que los «intrahistóricos» de Unamuno trabajen siempre en el campo y no en las fábricas y minas, a pesar de ser bilbaíno don Miguel y de evocar tantas veces su Bilbao. Ese ruralismo explica que vea lo intrahistórico en la base popular-rural del carlismo. Pero en 1890 había tenido ya lugar la gran huelga general de Bilbao, a la que, a juzgar por su correspondencia, Unamuno no había sido insensible.

En resumen; una vez más, el problema queda planteado dubitativamente, ¿leemos un Unamuno contemplativo e inmovilista o un Unamuno que quiere «poner sobre sus pies» una historia hasta entonces falseada y aparencial?

El honor y el casticismo.

Unamuno identifica el casticismo con la literatura del tiempo de la Casa de Austria; castizo es, en el sentido unamuniano, el siglo de oro, y fundamentalmente castizo es Calderón y lo calderoniano, castizos los dramas teológicos y autos sacramentales. Todo extremado, todo sin matices, todo «o blanco o negro» o «helado o ardiente» como la altiplanicie castellana con sus nevadas y sus agostos tórridos, con esos perfiles nítidos, recortados, sobre un fondo de cielo rabiosamente azul, que todos hemos observado al «subir» del litoral a las mesetas ya sea por Pajares, por Echegárate, por Contreras o por Despeñaperros.

Los personajes calderonianos, representativos de la casta, son simples, elementales… Esto es lo castizo. «Casta de conquistadores mal avenidos con el trabajo…», que son más aptos para la mística que para la idea abstracta.

«Trabajos, pero no trabajo» en Santa Teresa y en San Juan de la Cruz.

El hombre castizo, «preocupase de la opinión pública —dice Unamuno—, preocupación que es el fondo del honor y cuida de conservar el buen nombre y la nobleza».

«Bárbara ley del honor», dice don Miguel. Y una vez más tendríamos que precisar qué es el honor, qué la honra, qué la honradez. Ley la llama Unamuno; uso social es, más que otra cosa, con todo su sentido impersonal y su peso coactivo, que va mucho más allá de la reacción individual, del sentimiento y la conciencia individuales. Los personajes de Calderón, paradigma del casticismo unamuniano, matan porque es su deber vengar el ultraje (real o supuesto), matan incluso por sospecha, si no hubo verdadero agravio; la honra se pierde hacia el exterior, aunque no se haya perdido la honradez. Hay, pues, que matar, que lavar la afrenta, cuando la opinión cree que tal afrenta existe, aunque así no sea.

El honor, según Caro Baroja, «es como una superestructura que se hace y deshace sobre el concepto de honra, el cual se tiende a asociar con la posesión de las virtudes[86]». La honra puede llegar a ser de todo un pueblo; el honor es individual.

Unamuno nos da la impresión de que «la ley del honor» es una defensa individual, primitiva… «Como apenas se han socializado estos individuos…» (es decir, que los individuos no hacen suyas, no aceptan como norma habitual las decisiones de los órganos idóneos de la sociedad) parece como si los individuos sentasen y defendiesen sus valores propios a nivel anterior a lo que desde aquel Juan Jacobo llamamos Contrato social.

Sin embargo, para Américo Castro, por ejemplo el honor es más «dimensión social de la persona» y la honra algo apegado al alma individual. Y Unamuno reconoce en el mismo capítulo III de En torno… que la llamada «ley del honor» equivale a «la sociedad imponiéndose al individuo».

Sin duda alguna, no es ésta la primera ni la última de las contradicciones unamunianas. Si los individuos no se hubieran «socializado» no estarían sometidos al imperio de los usos sociales, no ya con sus valores, sino con sus sanciones morales y físicas. Uso social que, a fin de cuentas, separa al individuo del mundo de sus prójimos, puesto que se vive en la ficción socio-moral. Lo importante no es hacer o dejar de hacer, obrar bien o mal; lo importante es que no lo sepan .La honra, que es reputación, que es fama = valor externo, no tiene en cuenta la honradez. Se trata de lavar el honor, de vengar la afrenta y no de restituir la honradez, empresa naturalmente imposible, sino de mantener la fama, la reputación. Matando con la espada se restituye la escala formal de valores; el marido «ultrajado» que mata a los amantes adúlteros no realiza un valor moral, sino que cumple un uso social y restablece su fama ante el exterior; no restablece —¡qué duda cabe!— la honradez de nadie. Esta moralidad —que no moral-social está, según Unamuno, menos sistematizada que la francesa. Pero aquí don Miguel realiza un salto atrás de varios siglos y pasa de los héroes castizos del XVII a los tiempos de Rodrigo de Vivar. Al oponer el sentido del honor español al sentido caballeresco francés, se le escapa a Unamuno una simpatía apenas velada por el honor «más macizo y brutal, más natural y plebeyo» de los nuestros. Ese fondo «plebeyo» se relaciona con la «democracia», del «protoplasma castellano» a lo Costa. Mal que le pese, no deja aquí Unamuno de idealizar lo castizo al oponer a los barones feudales franceses los «reconquistadores del suelo patrio» hispanos. Y ya por ese camino opone dos lemas: «Dios, Patria, sin reparar en el inmenso anacronismo que comete (el lema hispano es mucho menos antiguo). Nuestros caballeros son, para Unamuno, “más fastuosos y guapos que elegantes y finos”; no se enternecen y lloran como los franceses de la Chanson de Roland; y de todo ello deduce que son menos dados a lo que él llama sensiblería ginecolátrica. El casto don Miguel se irrita o ruboriza de que los caballeros franceses hablen des dames (en plural). Los acusa de hacer un ídolo de la mujer, acusación que tal vez fuera igual o más justa hecha a los hispanos que tras los mitos de “la doncella” y “la madre” despreciaron aún más a la mujer; adorada como en altar o rebajada a objeto de goce erótico unilateral, pero nunca tratada al mismo nivel, en “partenaire”».

Y, sin embargo, la represión del sentimiento individual por el uso social aplicada a la mujer, la capta Unamuno en el mismo capítulo, evocando a la Jimena de Las Mocedades: «¡Cuánto cuesta someterse a la ley no hecha carne, categórica y externa!». Y cita, aunque sin la conjugación pronominal, aquellas palabras de Jimena en una de las escenas finales:

¡A voces quiero dezillo,

Que quiero que el mundo entienda

cuánto me cuesta el ser noble

y cuánto el honor me cuesta[87]!

De Rodrigo de Bivar

adoré siempre las prendas,

y por cumplir con las leyes

—¡qué nunca el mundo tuviera!—

procuré la muerte suya…

El honor-fama de la Contrarreforma (Calderón) es menos macizo en Guillén de Castro. En todos los casos la fama («opinión que las gentes tienen de una persona; voz u opinión común y pública acerca de algo») es un valor ficticio que depende del aspecto externo del honor, de lo que los demás piensan de la honra de cada uno. Porque el honor puede ser sinónimo de fama, como significar también cualidad moral, o también «elogio», «dignidad o empleo», etc. Mientras que honradez es la calidad moral o la conducta de la persona que obra de acuerdo con valores éticos. También se usa el término honestidad (recato o pudor, «decencia y moderación en la conducta»); a veces se confunde con «castidad» al referirse a las mujeres. Modernamente se usa mucho en lenguaje hablado como sinónimo de honradez, tal vez por influencia latinoamericana.

Es el caso que, como decía Américo Castro, del honor concepto o noción ideal, se pasa a honra «como funcionamiento de esa noción, vitalmente realizada en un proceso de vida». De ahí, históricamente hablando, se ha tomado el valor externo; que sean los demás quienes reconozcan el mérito y la virtud. De modo que incluso en la acepción de «honestidad o recato en las mujeres» la utilización del término honra se haga a veces equívoca.

En nuestro tiempo ha sido Federico García Lorca, quien acertó a expresar las dos «morales» en la escena final de La casa de Bernarda Alba. «Ella, la hija menor de Bernarda Alba, ha muerto virgen. ¿Me habéis oído? ¡Silencio, silencio he dicho!». La honra castiza = fama. Mientras Bernarda cierra así el acto, Martirio, la hermana contrahecha, dice: «Dichosa ella mil veces, que lo pudo tener».

Misticismo castellano y conocimiento del hombre.

En el capítulo IV De mística y humanismo encontramos una oposición entre ciencia y mística, haciendo de ésta y no de aquélla lo consustancial al casticismo; y ya al comenzar el libro había dicho que es mucho más fácil un arte nacional que una geometría o una química nacionales. Los místicos españoles son, para Unamuno, antipersonalistas; de ahí que establezca una interesante diferencia entre individualidad y personalidad. La pareja Santa Teresa-San Juan de la Cruz llegan al conocimiento por el amor. «¿Es que puede conocerse algo sin amarlo?».

Lo que entonces llama Unamuno «despeñaderos mórbicos» serán años después para Unamuno base de su gnoseologia. Así leemos en Del sentimiento trágico de la vida:

«Dije que nihil cognitum quin praevolitum, que no se conoce nada que de un modo o de otro no se haya antes querido, y hasta cabe añadir que no se puede conocer bien nada que no se ame, que no se compadezca»; con lo cual se encuentra ahí un antecedente de Max Scheler[88].

Se va más lejos en el carácter «social» de la mística cuando se sirve Unamuno (en el apartado II del mismo capítulo o ensayo) de la simbólica pareja de María (trabajos) y Marta (trabajo); «habían de servir juntas al Señor, la una dándole de comer; contemplándole y perfumándole la otra». Equipara ese «amor sin trabajo» de María a «los trabajos de la conquista», mientras Marta representa «el heroísmo difuso, oscuro y humilde del trabajo» (como los intrahistóricos). En realidad, y aunque no se explicite, se encierra aquí una crítica de la ideología de la sociedad española de hidalgos y señores, incapaz de captar el nacimiento del capitalismo y la moral del trabajo.

A la mística opone Unamuno el humanismo de Fray Luis de León; el humanismo representa lo anticastizo, algo así como el precedente en la historia de esos vientos de Europa de fines del XIX. «El Cristo del maestro León —dice— es el Logos, la Razón, la humanidad ideal, el Concierto». (…). «En aquella sociedad de aventuremos de guerra que se doblegaban ante el temor de la ley externa, aborrecía el maestro León la guerra y mal encubría su animadversión a la ley, Lex[89]». El Cristo del Renacimiento o Logos (razón universal) es el del maestro León en su búsqueda de la verdad y de la ciencia. Nada más opuesto a la mística, de la misma manera que se le oponía la búsqueda suya de Cristo a través de los campos, de la percepción directa de la naturaleza.

Al final de este Capítulo Unamuno plantea uno de sus argumentos más vigorosos: establece el paralelo entre la persona humana y un pueblo. Según él, lo que solemos tomar por nuestra personalidad íntima del yo no es sino lo «que de ella nos refleja el mundo». De la misma manera, tomamos como carácter de un pueblo, «el símbolo de su desarrollo histórico». Es decir, que se confunde entre el carácter consustancial de un pueblo y la situación concreta de su desarrollo histórico (forma dada a ese pueblo por el mundo, por el ambiente, por las vicisitudes históricas, etc.). La cuestión cobra inmediatamente nuevos alcances al desarrollar el tema; para Unamuno no era la esencialidad española, sino la forma dada por el ambiente, lo que creó la casta y lo castizo. Y dice: «Para preservarse la casta histórica (es decir, no esencial, M. T.) castellana creó el Santo Oficio, más que institución religiosa, aduana de unitarismo casticista[90]. Esta idea va a servirle para enlazar con los tiempos contemporáneos (su contemporaneidad de 1895); el final del capítulo cuarto está hecho para enlazar con el quinto:

»Una ojeada al estado mental presente de nuestra sociedad española nos mostrará a la vieja casta histórica luchando contra el pueblo nuevo[90bis]». Lo viejo, lo que frena, lo que muere es la casta; lo nuevo, es el pueblo. Y en esa pugna Unamuno va en búsqueda de una «Inquisición inmanente y difusa», que seguiría existiendo en la sociedad española. Así se entra en Sobre el marasmo actual de España (junio de 1895).

Henos aquí con el Unamuno joven en la coyuntura finisecular de España. La situación es caracterizada como de «honda crisis». En esa crisis se muestran los caracteres castizos, aunque muchos de ellos en descomposición (ésa es la línea esencial de todo el trabajo). Fácil es ver que los partidos de turno son considerados como parte integrante de esos elementos de arcaísmo que se resisten a desaparecer: «Nada, en este respecto, tan estúpido como la disciplina ordenancista de los partidos políticos». En el apartado IV precisa: «los viejos partidos amojamados en su ordenancismo de corteza se arrastran desecados». Y una referencia a otros partidos, ¿a los republicanos?, que dice: «Por otra parte, sudan los (partidos) más populares por organizar almas hueras de ideas, hacer formas donde no hay sustancia…».

En este ensayo se observa bien el sistema de tesis —antítesis: no hay juventud— todo no está moribundo; y, como síntesis; lo joven-porvenir —es el pueblo intrahistórico, a condición de que se europeicé.

¿Por qué no hay juventud? Porque —responde Unamuno— «la Inquisición latente y el senil formalismo la tienen comprimida». En el apartado III, una afirmación de principio que deja traslucir al socialista que es entonces Unamuno:

«Vivimos en un país pobre, y donde no hay harina todo es mohína. La pobreza económica explica nuestra anemia mental; las fuerzas más frescas y juveniles se agotan en establecerse, en la lucha por el destino» (con minúscula, léase por el puesto, la colocación: M. T.). Pocas verdades más hondas que la de que en la jerarquía de los fenómenos sociales los económicos son los primeros principios, los elementos[91].

Todos esos males conducen a lo que podríamos llamar meollo del capítulo; la relación del caciquismo con la sociedad actual expresado por lo que Unamuno llama Inquisición latente; frente a ello, necesidad de europeizarse. Ya hemos visto que no había juventud, ni espíritu de asociación, ni otra protesta que la cafeteril. Pero a esa tesis se opone una antítesis. Cuando se pregunta «¿está todo moribundo?», responde en sentido negativo:

«No, el porvenir de la sociedad española espera dentro de nuestra sociedad histórica, en la histrahistoria, en el pueblo desconocido, y no surgirá potente hasta que lo despierten vientos o ventarrones del ambiente europeo».

Ese «ventarrón», como decíamos más arriba, es el de la Europa desarrollada de la burguesía «conquistadora», la del movimiento obrero creciente y organizado con representantes en los Parlamentos, la del ambiente universitario y literario, etcétera. Pero al estudiar este párrafo hay que preguntarse; ¿es igual estar «dentro de la sociedad histórica» que en la intrahistoria? No parece que Unamuno precise ahí bien los términos. Pero más allá del debate sobre lo que pueda ser lo intrahistórico queda patente su postura: el porvenir de la sociedad española reside en el pueblo; ese pueblo que no es inepto ni torpe, sino simplemente desconocido por aquéllos para quienes es «simple masa electoral y contribuible»; el porvenir reside en la juventud, pero no en una juventud esterilizada, vieja antes de tiempo, a causa de «la Inquisición latente», sino de lo que llama, al terminar el libro, «una verdadera juventud animosa y libre»; juventud y pueblo (el pueblo que nos sustenta a todos, dice Unamuno). Y he aquí la diferencia radical con todos los regeneracionistas que piensan que el pueblo no es mayor de edad y que necesita tutela. Unamuno predica un nuevo descubrimiento de España; pero es un descubrimiento con módulos de contemporaneidad: «España está por descubrir y sólo la descubrirán españoles europeizados». Está por descubrir porque se la ignora; ¿qué se ignora? Y ahí viene una frase que se ha hecho célebre: «Se ignora el paisaje, y el paisanaje y la vida toda de nuestro pueblo» (con ese lema escribió un artículo antirregionalista el Unamuno anciano de 1933). La norma es: europeizarse y chapuzarse en el pueblo. ¿En qué pueblo? Unamuno responde: «El pueblo, el hondo pueblo, el que vive bajo la historia, es la masa común a todas las castas, es su materia protoplasmática; lo diferenciante y excluyente son las clases e instituciones históricas. Y éstas sólo se remozan zambulléndose en aquél».

En ese párrafo, el discutido socialismo de Unamuno desaparece enteramente, a no ser que el término «clases» haya sido empleado de una manera vulgar; en todo caso, se está al borde de una peligrosa mitificación de ese hondo pueblo que no sabe nada de nada. Si clases e instituciones «se remozan zambulléndose en aquél», puede pensarse que intenta superar su contradicción historia —intrahistoria, equivalente a la contradicción grupos dirigentes— hondo pueblo anónimo. La síntesis sería ese zambullirse de los grupos institucionales en el saludable océano de la masa protoplasmática popular siempre igual a sí misma. De ser ése el propósito, es decir, el de interacción dialéctica del grupo-vanguardia y del hondo-pueblo, escaparía a una mitificación populista tan demagógica como inconsistente.