La esencia del sueño

La psicología médica se distingue de todas las otras disciplinas científico-naturales, en que tiene que tratar los problemas más complejos sin poder apoyarse en series experimentales o hechos explicables por la lógica. En cambio se ve enfrentada con multitud de objetos irracionales constantemente variables; sin duda, el alma es el ser más insondable e inaccesible de cuantos ha estudiado el pensamiento científico. Se debe, por cierto, suponer que todos los fenómenos psíquicos se hallan de algún modo en una serie causal en el sentido más amplio, si bien es aconsejable considerar precisamente aquí, que la causalidad, en última instancia, sólo es una verdad estadística. Por eso, quizás, en ciertos casos no es del todo inconveniente dejar al menos una puerta abierta a una irracionalidad tal vez absoluta, si bien ya por razones heurísticas en cada caso se plantea primeramente la cuestión de la causalidad. Asimismo, bien está también considerar en medio de este planteo al menos una de las clásicas distinciones conceptuales, a saber la de causa efficiens y causa finalis. En asuntos psíquicos no es precisamente la cuestión: ¿Por qué ocurre esto?, necesariamente más eficaz que la otra cuestión: ¿Para qué ocurre?

Entre los muchos problemas de la psicología médica existe un tema de sumo cuidado: el sueño. Sería asimismo una tarea tan interesante como difícil la de tratar él sueño exclusivamente bajo su aspecto médico, vale decir con respecto al diagnóstico y pronóstico de los estados patológicos. El sueño en realidad también se refiere a la salud y a la enfermedad, y como en virtud de su origen inconsciente se nutre del jugo de las percepciones subliminales, puede en ocasiones producir cosas muy dignas de conocerse. A menudo eso me ha resultado útil en casos de difícil diagnóstico diferencial, con síntomas orgánicos y psicógenos. También para el pronóstico son importantes ciertos sueños. (Cfr. mi artículo «Die prakiische Verwendbarkeit der Traumanalyse», p. 98 y sigs., en Wirklichkeit der Seele, Zurich, 1934)[93]. Pero en este terreno faltan aún todos los trabajos previos necesarios, como cuidadosas colecciones casuísticas y demás. Es una tarea de los médicos del futuro formados en psicología, elaborar sistemáticamente protocolos de sueños, cuando tengan ocasión de recibir material onírico que se relacione con ulteriores comienzos de enfermedades agudas que amenacen la vida o aun con un desenlace fatal, es decir con acontecimientos no previstos en el momento de establecer el protocolo. La exploración de los sueños en general es en sí trabajo de toda una vida; el análisis de cada uno en particular es tarea que exige una ardua labor. Por ello he preferido en este breve resumen tratar los aspectos fundamentales de la psicología e interpretación de los sueños, de modo que aun el profano en la materia pueda formarse una imagen de este problema y su método. El experto convendrá conmigo cuando digo que el conocimiento de los principios fundamentales es más importante que una casuística copiosa, incapaz de compensar una escasa experiencia.

El sueño es un trozo de actividad psíquica involuntaria, que tiene precisamente tanta conciencia como para poder ser reproducido en el estado de vigilia. Entre los fenómenos psíquicos, el sueño es el que presenta quizá las cosas más «irracionales». Parece haber recibido un mínimum de aquella asociación lógica y jerarquización de valores que muestran los otros contenidos de la conciencia, y por ello resulta menos fácil de ver y comprender. Los sueños que presentan una feliz combinación lógica, moral y estética, son verdaderas excepciones. Por lo general, el sueño es un curioso y extraño producto que se caracteriza por sus muchas «malas cualidades», como falta de lógica, dudosa moral, formas antiestéticas y evidentes contrasentidos o absurdos. Está bien entonces tildarlo de torpe, disparatado y sin valor.

Toda interpretación de un sueño es una afirmación psicológica sobre algunos de sus contenidos psíquicos, y en consecuencia resulta algo riesgosa, pues por lo general el soñador, como la mayoría de la gente, tiene a menudo una sorprendente susceptibilidad no sólo para las observaciones desacertadas, sino también para las acertadas. Como únicamente en condiciones muy especiales es posible estudiar un sueño sin la participación del soñador, las más de las veces se precisa un extraordinario empeño para obrar con tino y no herir el amor propio del paciente. Qué debe decirse, por ejemplo, al paciente que relatada una serie de sueños poco decentes, pregunta: «¿Por qué tengo justamente yo sueños tan repugnantes?». A una pregunta de esa suerte es mejor no darle respuesta ninguna, pues es difícil contestarle, por muchas razones, sobre todo para el principiante; en tales circunstancias suele decirse con demasiada facilidad una torpeza, precisamente cuando se creía poder responder a la cuestión. Comprender los sueños es, en efecto, una cosa tan difícil, que desde hace ya tiempo he tomado por norma, cuando alguien me cuenta un sueño y me pregunta mi opinión, de decir ante todo para mí mismo: «No tengo ninguna sospecha de qué significa este sueño». Establecido esto, puedo luego entrar en el análisis del sueño.

Sin duda el lector se preguntará aquí: ¿Vale la pena, en última instancia, indagar en un caso particular el sentido de un sueño, suponiendo que los sueños en general tengan un sentido y que éste pueda demostrarse en la mayoría de los casos?

Para demostrar, por ejemplo, que un animal es vertebrado, puede ponerse al descubierto su columna vertebral. ¿Pero cómo proceder cuando se debe «poner al descubierto» la estructura íntima y llena de sentido, de un sueño? Al parecer no existen leyes formales unívocas, y en particular los sueños no tienen un modo de comportamiento regular, excepto los sueños «típicos», bien conocidos por todos, como por ejemplo los sueños de íncubos o «sátiros». Los sueños de angustia no son raros, por cierto, pero tampoco constituyen regla. Además existen típicos temas de sueños también conocidos por el profano, como volar, subir escaleras, trepar montañas, pasear con escasas ropas, perder algún diente, el gentío, el hotel, la estación del ferrocarril, la vía férrea, el avión, el automóvil, los animales angustiantes (serpientes), etc. Esos temas son muy frecuentes, pero en modo alguno bastan para poder inferir una legalidad relativa a la estructura del sueño.

Hay personas que de tiempo en tiempo tienen el mismo sueño. Sobre todo ocurre eso en los años mozos, pero eventualmente tal repetición puede extenderse también a lo largo de muchas décadas. En tales casos no es raro que se trate de sueños muy impresionantes y que se tenga la plena convicción de que «sin embargo deben significar algo». Esta convicción tiene su valor, en cuanto que no podemos dejar de admitir que de vez en cuando se presente una determinada situación psíquica que provoque el sueño. Pero una «situación psíquica» es algo que cuando puede formularse se identifica con un determinado sentido, siempre que no se aferré uno a la gratuita hipótesis de que todos los sueños se reducen a malestares de estómago o a la posición en decúbito dorsal. Tales sueños de hecho sugieren por lo menos cierto contenido significativo causal. Lo mismo puede decirse de los temas llamados típicos. Aquí es difícil librarse de la impresión de que «eso significa algo».

Pero ¿cómo lograr un sentido plausible, y cómo poder confirmar luego la exactitud de esa interpretación? Un primer método, por cierto no científico, consistiría en profetizar acontecimientos futuros echando mano a un libro de sueños, y una vez realizados verificar la interpretación, suponiendo que el sentido de los sueños estribara en la anticipación del futuro.

Otra posibilidad de investigar directamente el significado de un sueño sería remontarse al pasado para reconstruir las primeras vivencias al aparecer determinados temas. Si bien esto es posible en una medida limitada, sin embargo tendría un valor decisivo sólo cuando con ello pudiera conocerse algo que en realidad le ha ocurrido al soñador, pero que le es inconsciente, o eventualmente algo que de ningún modo quisiera revelar. Si es así, se trata entonces de una pura imagen del recuerdo cuya aparición en el sueño por nadie es discutida; y, además, su función onírica significativa resulta de muy escasa importancia puesto que igualmente el soñador consciente hubiera podido dar referencias sobre ello. Lamentablemente, con esto han quedado agotadas las posibilidades de una investigación directa del significado.

El mayor mérito de Freud es haber dado con la pista en la investigación de los sueños. El descubrió antes que nadie que sin la colaboración del soñador no podríamos efectuar interpretación alguna. Las palabras que constituyen el relato de un sueño, no tienen un solo sentido, sino muchos. Cuando, por ejemplo, alguien sueña con una mesa, faltará mucho aún para saber qué significa la «mesa» del soñador, a pesar de que la palabra «mesa» parece ser bastante clara. Sabemos, en efecto, de una mesa, pero ignoramos que esta «mesa» es precisamente aquella a la cual estaba sentado su padre cuando negó al soñador toda ulterior ayuda económica y lo echó de su casa por haragán. La blanca superficie de esa mesa le quedó fijada como símbolo de su catastrófica inutilidad, no sólo en la conciencia diurna, sino en los sueños de la noche. Tal es lo que nuestro soñador entiende por «mesa». Por ello, precisamos la ayuda del soñador para reducir la multiplicidad de significados de las palabras a lo esencial y convincente. Quienquiera que desconozca el asunto puede dudar que la «mesa» designe en la vida del soñador un punto molesto; pero el soñador no duda, ni yo tampoco. Es evidente que la interpretación de los sueños es en primer lugar una vivencia que sólo para dos personas se mantiene libre de objeciones.

En consecuencia, cuando llegamos a la comprobación de que la «mesa» significa en el sueño precisamente aquella mesa fatal y todas las demás circunstancias, hemos interpretado entonces, no el sueño, sino al menos ese tema aislado como hecho principal, es decir sabemos qué representa la palabra «mesa» en un contexto subjetivo.

Llegamos a ese resultado mediante la metódica averiguación de las ocurrencias del soñador. Sin duda debo rechazar los restantes procedimientos a que Freud somete los contenidos oníricos, pues dependen demasiado de la idea preconcebida de que los sueños son la realización de «deseos reprimidos». Si bien existen sueños semejantes, falta tanto para probar que todos los sueños son realizaciones de deseos, como para demostrar que todos los pensamientos de la vida psíquica consciente provienen de deseos insatisfechos. No existe razón alguna para suponer que los procesos inconscientes en que se basa el sueño son en su forma y contenido más limitados y unívocos que los procesos conscientes. De los últimos cabría más bien suponer que se dejan reducir a tipos conocidos, puesto que las más de las veces reflejan la regularidad o aún la monotonía de la conducta consciente.

Para establecer el sentido del sueño, basándome en la noción arriba explicada he practicado un procedimiento que llamo examen del contexto, y que consiste en averiguar mediante las ocurrencias del soñador qué matiz significativo tiene para él cada detalle importante del sueño; es decir, procedo igual que para descifrar un texto difícil de leer. Este método da como resultado, no siempre un texto inmediatamente comprensible, sino con frecuencia sólo importantes indicios reveladores de numerosas posibilidades. Una vez atendí a un joven que en la anamnesia me declaró que felizmente estaba prometido, y por cierto con una joven de «buena» familia. En sueños se le aparecía la imagen de ella haciendo muy mala figura. El contexto demostró que lo inconsciente del soñador combinaba historias escandalosas de toda clase, provenientes de muy diversas fuentes, con la imagen de su prometida, lo que le resultaba absolutamente inconcebible, y por supuesto a mí también. Por la continua repetición de tales combinaciones debí, sin embargo, concluir que a pesar de su resistencia consciente existía una tendencia inconsciente a ver a su novia en situaciones poco claras. Me dijo que si algo había de cierto en eso, sería catastrófico para él. Su neurosis aguda se había manifestado algún tiempo después de la fiesta del compromiso. No obstante lo increíble del caso, la sospecha contra su novia me pareció un punto de tan capital importancia, que le aconsejé realizara una serie de investigaciones. Éstas demostraron que la sospecha era justificada, y el shock del desagradable descubrimiento no exterminó al paciente, sino lo curó de su neurosis y por consiguiente también de su novia. Aunque el examen del contexto descubría algo «increíble» al presentar una aparentemente absurda interpretación de los sueños, sin embargo todo se reveló como acertado cuando se elucidaron los hechos. Este caso es de una sencillez ejemplar. Es superfluo destacar que los sueños que tienen una solución tan simple son los menos.

El examen del contexto es por cierto un trabajo sencillo, casi mecánico, que no tiene sino una importancia preparatoria. La posterior elaboración de un texto legible, es decir la verdadera interpretación del sueño, es en cambio por regla general una tarea absorbente, y supone comprensión psicológica, capacidad de combinación, intuición, conocimiento del mundo y del ser humano, y sobre todo una sabiduría específica que depende tanto de un amplio conocimiento como de cierta intelligence du coeur. Todos estos requisitos previos, incluso los nombrados en último término, valen en general para el arte del diagnóstico médico. No se requiere en absoluto un sexto sentido para poder comprender los sueños; pero sí se precisa algo más que los esquemas insípidos de los vulgares librejos de sueños, formados casi siempre bajo el influjo de ideas preconcebidas. Hay que rechazar la explicación estereotipada de los temas oníricos; sólo se justifican las interpretaciones particulares deducidas por un cuidadoso examen del contexto. Aun cuando se posea una gran experiencia en estas cuestiones, no obstante es necesario con frecuencia confesar la propia ignorancia ante cada sueño, y renunciando a toda idea preconcebida disponerse para lo más inesperado.

Por más que los sueños se refieran a una conciencia de determinada índole y a una situación psíquica determinada, sus raíces ahondan en el desconocido y oscuro trasfondo de los fenómenos conscientes. Por falta de una expresión más significativa, llamamos inconsciente a ese trasfondo. No conocemos su esencia en sí; observamos sólo ciertos efectos, de cuya manera de ser inferimos ciertas conclusiones sobre la naturaleza de la psique inconsciente. Por ser el sueño una exteriorización normal y muy frecuente de la psique inconsciente, proporciona la mayor parte del material empírico para la exploración de lo inconsciente.

Pero, como la mayoría de los sueños no coinciden con las tendencias de la conciencia, sino que muestran particulares divergencias, debemos suponer que lo inconsciente —verdadera matriz de los sueños— tiene una función independiente; por ello hablo yo de autonomía de lo inconsciente. El sueño no sólo no obedece a nuestra voluntad, sino que aun muy a menudo se pone en abierta oposición con las intenciones de la conciencia. Pero la oposición no siempre es tan acentuada; a veces puede también el sueño apartarse sólo en pequeña medida de la actitud o tendencia consciente y originar modificaciones; por cierto, en ocasiones hasta puede coincidir con dichos contenidos y tendencias. Para formular esos comportamientos, como único concepto posible se me ofrece el de compensación; sólo él puede, a mi juicio, abarcar cabalmente todos los modos de comportamiento del sueño. En rigor, la compensación debe distinguirse de la complementación. El complemento es un concepto demasiado limitado y limitativo, que no basta para explicar adecuadamente la función onírica, pues designa una relación de completación por así decir automática[94]. La compensación, en cambio, como lo dice el término, es un cotejo y comparación de diversos datos o puntos de vista, por donde se origina un equilibrio o una regulación.

Existen tres posibilidades al respecto. Cuando una actitud de la conciencia hacia la situación vital es unilateral en alto grado, el sueño se sitúa en el lado opuesto. Si la conciencia ocupa un lugar relativamente cercano al «medio», el sueño se contenta con variantes. Pero si la situación de la conciencia es «correcta» (adecuada), coincide el sueño y subraya la tendencia, sin perder sin embargo su autonomía particular. Como de todos modos nunca se sabe con seguridad cómo ha de valorarse la situación consciente de un paciente, queda excluida de antemano una interpretación de los sueños sin interrogar al soñador. Pero, aun cuando conozcamos la situación consciente, con ello no sabremos nada aún sobre la posición de lo inconsciente. Como lo inconsciente es la matriz no sólo de los sueños, sino también de los síntomas psicógenos, la cuestión de la posición de lo inconsciente adquiere una importancia práctica especial. Sin preocuparse de si yo y otros conmigo consideran mi actitud consciente como justa, lo inconsciente puede, por así decir, «tener otra opinión».

Si bien en la mayoría de los casos la compensación tiende a lograr un normal equilibrio psíquico, mostrándose así como una suerte de autorregulación del sistema psíquico, no puede uno, sin embargo, quedar satisfecho con ese conocimiento, pues bajo ciertas condiciones y en ciertos casos (por ejemplo, en las psicosis latentes) la compensación conduce a un desenlace fatal (prevalecen las tendencias destructivas), por ejemplo el suicidio u otras acciones anormales, que precisamente están «anotadas» en el plan de vida de ciertos individuos tarados.

En el tratamiento de las neurosis se presenta la tarea de producir otra vez la armonía entre «consciente» e «inconsciente». Como sabemos, esa tarea puede cumplirse de múltiples maneras, comenzando por los «modos de vivir naturales», las objeciones fundadas en la razón, la fortificación de la voluntad, hasta el «análisis de lo inconsciente».

Dado que los métodos más sencillos fracasan con tanta frecuencia y el médico ya no sabe cómo debe seguir tratando al paciente, la función compensadora de los sueños ofrece una ayuda oportuna. Los sueños de los hombres modernos, por ejemplo, no siempre indican el medicamento conveniente, como se cuenta de los sueños de incubación que se tenían en el templo de Esculapio; pero aclaran la situación del paciente de una manera que puede ser sumamente saludable, trayendo recuerdos, ideas, vivencias, despertando lo que duerme en la personalidad y descubriendo lo inconsciente en las relaciones, de tal suerte que rara vez uno que no se canse en elaborar sus sueños durante largo tiempo asistido por un profesional, quedará sin enriquecer y ampliar su horizonte. Precisamente a causa de la conducta compensadora, el análisis de los sueños, llevado a cabo consecuentemente, proporciona nuevos puntos de vista y abre nuevos caminos que ayudan a superar los temidos estancamientos.

Con el concepto de «compensación» se ha logrado por cierto sólo una caracterización muy general de la función onírica. Si, como ocurre en los tratamientos prolongados y difíciles, se tienen ante los ojos series de sueños que sobrepasan muchos centenares, entonces paulatinamente se impone al observador un fenómeno que en un sueño aislado está oculto detrás de la correspondiente compensación. Es ése una especie de proceso evolutivo de la personalidad. Sobre todo las compensaciones aparecen como eventuales nivelaciones de unilateralidades o restablecimientos de una situación de equilibrio perturbada. En cambio, en una comprensión y experiencia más profundas se ordenan esos actos de compensación, al parecer únicos, en una suerte de plan. Parecen vincularse entre sí y, en el sentido más profundo, subordinarse a un fin común, de modo que una larga serie onírica ya no parece un alineamiento sin sentido de acontecimientos incoherentes y únicos, sino un proceso evolutivo y organizado que transcurre por planos jerarquizados. He designado este proceso inconsciente expresado espontáneamente en el simbolismo de largas series de sueños, como proceso de individuación.

Más que cualquier otra parte, desde luego, en el tratamiento descriptivo de la psicología onírica habría que colocar aquí los ejemplos ilustrativos. Pero lamentablemente esto resulta imposible por razones técnicas. Por ello, remito a mi libro Psychologie und Alchemie (Zurich, 1943), que contiene, entre otras cosas, una investigación sobre la estructura de series de sueños con especial referencia al proceso de individuación.

La cuestión de si largas series de sueños recibidas fuera del procedimiento analítico, permiten también reconocer un proceso evolutivo que apunta a la individuación, queda aún sin explicar por falta de las correspondientes investigaciones. El procedimiento analítico significa, sobre todo cuando abarca el análisis sistemático de los sueños un «proceso acelerado de maduración», como Stanley Hall lo llamara una vez acertadamente. Por eso, sería posible que los temas que acompañan al proceso de individuación, que se dan sobre todo y en primer lugar en las series oníricas recibidas en el procedimiento analítico, aparecieran con un distanciamiento temporal quizás notablemente mayor cuando se presentan en la serie onírica «extra-analítica».

Más arriba mencioné que para la interpretación de los sueños se requiere, entre otras cosas, también una sabiduría especial. Si bien creo a un profano inteligente con algunos conocimientos psicológicos y cierta experiencia de la vida capaz de poder diagnosticar con aciertos la compensación de los sueños, juzgo imposible que nadie sin conocimientos sobre mitología y folklore, sin saber psicología de los primitivos y ciencia de las religiones comparadas, comprenda la esencia del proceso de individuación, base, según todo lo que sabemos, de la compensación psicológica.

No todos los sueños son de igual importancia. Ya los primitivos distinguían entre «pequeños» y «grandes» sueños. Nosotros diríamos, por ejemplo, sueños «insignificantes» e «importantes». Considerados con más precisión, los «pequeños» sueños son fragmentos nocturnos de la fantasía, que provienen de la esfera subjetiva y personal y diluyen su importancia en trivialidades. Por eso tales sueños se olvidan también con facilidad, precisamente porque su validez no alcanza más allá de las oscilaciones cotidianas del equilibrio psíquico. Los sueños de gran alcance, en cambio, permanecen a menudo guardados en la memoria a lo largo de la vida, y no raras veces constituyen la parte principal del tesoro de las vivencias psíquicas. Cuántas personas he encontrado que en la primera entrevista no pueden dejar de decir: «¡Una vez tuve un sueño!». En ocasiones se trata del primer sueño que pueden recordar, tenido entre el tercer y el quinto año de vida. He investigado muchos de tales sueños y con frecuencia he encontrado en ellos una particularidad que los distingue de todos los demás. En efecto, hay en ellos imágenes simbólicas que también encontramos en la historia del espíritu humano. Merece destacarse que el soñador no necesita tener sospecha alguna de la existencia de tales paralelos. Esta particularidad vale para los sueños del proceso de individuación. Contienen esos sueños los llamados temas mitológicos, que he designado como arquetipos. Se entiende por tales las formas específicas y las series alegóricas que se encuentran de un modo análogo en todos los tiempos y regiones, como también en los sueños individuales, fantasías, visiones e ideas delirantes. Su frecuente aparición en casos individuales y su ubicuidad étnica prueban que el alma humana en parte es propia de cada uno, subjetiva o personal, y que en parte es colectiva y objetiva (cfr. mi libro Über die Psychologie des Unbewussten).

De ahí que hablemos, por un lado, de un inconsciente personal, y por otro, de un inconsciente colectivo, que representa una capa, por así decir, más profunda que lo inconsciente personal, cercano a la conciencia. Los sueños «grandes» o trascendentales provienen de esa capa profunda. Su importancia se revela —prescindiendo de la impresión subjetiva— por su forma plástica que a menudo muestra una fuerza y belleza poéticas. Tales sueños se presentan las más de las veces en períodos decisivos de la vida, como en la primera juventud, en la época de la pubertad, en la madurez (entre los treinta y seis y cuarenta años), y cerca ya de la muerte. Con frecuencia su interpretación presenta considerables dificultades, pues el material que el soñador puede aportar es demasiado escaso. Precisamente en las creaciones arquetípicas se trata no ya de experiencias personales, sino en cierto modo de ideas generales, cuya principal importancia radica en su sentido particular, y no en cualquier conexión personal de las vivencias. Un joven, por ejemplo, soñó con una gran serpiente que custodiaba un vellocino de oro en una bóveda subterránea. Sin duda había visto una vez una boa en un jardín zoológico, pero no fue capaz de mencionar nada que hubiera podido motivarle tal sueño, fuera del recuerdo de las narraciones legendarias. Según este contexto insuficiente, el sueño, caracterizado precisamente por su intensidad emocional, tendría una importancia por completo insignificante. Y así, no se explicaría dicha emocionalidad. En un caso semejante debemos recurrir a los mitologemas, donde la serpiente o el dragón, el tesoro y la gruta representan una de las pruebas demostrativas de la vida heroica. Resulta claro, pues, que se trata de una emoción colectiva, es decir de una situación típica afectiva que no es una vivencia personal en primer término, sino que sólo secundariamente llega a serlo. Primariamente se trata de un problema humano general, descuidado en su aspecto subjetivo y que por ello en su aspecto objetivo se abre paso hacia la conciencia, (cfr. K. Kerényi y C. G. Jung, Einführung in das Wesen der Mythologie, Amsterdam, 1941).

Un hombre en la mitad de su vida se siente aún joven, y vejez y muerte le están lejanas. Pero alrededor de los treinta y seis años pasa el cénit de la vida sin tener conciencia de la importancia de ese hecho. Si es un hombre que por todas sus disposiciones y aptitudes no soporta un inconsciente demasiado grande, el reconocimiento de ese momento tal vez se le impondrá en forma de un sueño arquetípico. Será inútil esforzarse por comprender el sueño con ayuda de un cuidadoso examen del contexto, pues aquél se expresa por medio de extrañas formas mitológicas, no habituales al soñador. El sueño utiliza figuras colectivas, pues ha expresado un problema humano sempiterno, que se repite indefinidamente, y no una perturbación personal del equilibrio.

Todos aquellos instantes de la vida individual en que las leyes de validez universal del destino humano quebrantan las intenciones, esperanzas y concepciones de la conciencia personal, son a la vez estaciones del proceso de individuación. Efectivamente, este proceso es la espontánea realización del hombre total. El hombre consciente de su yo es sólo una parte del todo viviente, y su vida no representa aún ninguna realización completa. Cuanto más es puro yo, tanto más se separa del hombre colectivo que también es, y hasta se convierte en su opuesto. Pero, como todo ser viviente tiende hacia su totalidad, frente a la inevitable unilateralidad de la vida consciente tendrá lugar una constante corrección y compensación por parte de la naturaleza humana universal, con el fin de lograr una definitiva integración de lo inconsciente en la conciencia, o mejor aún, una asimilación del yo en una personalidad más amplia.

Tales reflexiones son imprescindibles si se quiere comprender el sentido de los «grandes» sueños. En efecto, éstos utilizan numerosos mitologemas que caracterizan la vida del héroe, es decir de aquel gran hombre semidiós. Aquí se da la aventura peligrosa y las pruebas confirmatorias, como ocurre en las iniciaciones. Hay dragones, animales benéficos y demonios. Encontramos al sabio anciano, al hombre animal, el tesoro oculto, el árbol de los deseos, la cisterna, la caverna, el jardín rodeado por un muro, las sustancias y procesos de transformación de la alquimia, etc., cosas todas que no tienen nada que ver con las trivialidades del día. La razón de ello reside en que se trata de la realización de una parte de la personalidad que aun no existía, sino que sólo estaba a punto de llegar a ser.

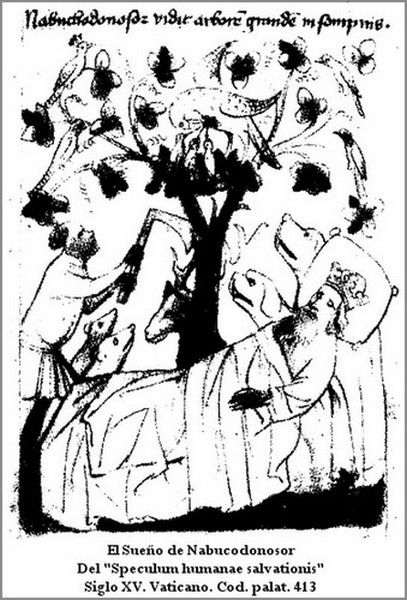

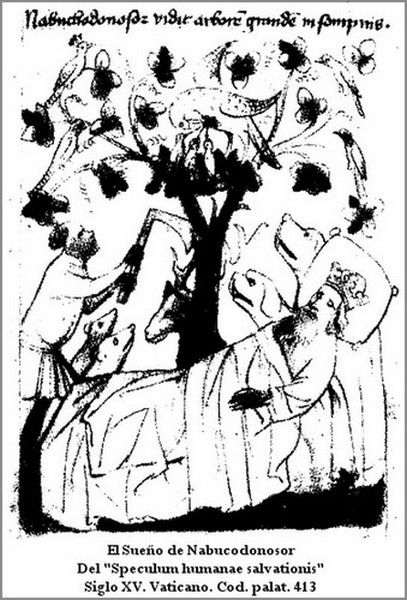

El modo como tales mitologemas aparecen en sueños condensándose y modificándose mutuamente, lo pinta la ilustración del sueño de Nabucodonosor (Daniel, IV, 7 y sigs.).

Si bien al parecer la imagen no pretende ser otra cosa que una representación de aquel sueño, así es, sin embargo, cómo lo ha soñado nuevamente el artista plástico, según se ve de inmediato al examinar con más precisión los detalles. El árbol crece (de un modo inverosímil) del ombligo del rey: es por consiguiente aquel árbol genealógico de los ascendientes de Cristo, que crece del ombligo de Adán, el primer padre[95]. Por eso lleva en la corona el pelícano, que alimenta con su propia sangre a los polluelos: conocida «alegoría de Cristo». Además el pelícano forma aquel quincunx con el tetramorfo, los cuatro pájaros, en lugar de los cuatro símbolos de los Evangelistas. El mismo quincunx se encuentra también abajo: el ciervo como símbolo de Cristo[96] y los cuatro animales que miran hacia arriba llenos de expectación. Ambas cuaternidades tienen la más estrecha relación con las representaciones alquimistas: arriba los animales que vuelan, abajo los animales terrestres, los primeros (naturalmente) representados como pájaros, los últimos como cuadrúpedos. Por consiguiente, en la pintura de la imagen onírica no sólo se ha infiltrado la representación cristiana del árbol genealógico y de los cuatro evangelistas, sino también la idea (alquimista) de la doble cuaternidad («Superius est sicut quod inferius»: Lo de arriba es como lo de abajo). Esa contaminación pinta de un modo muy gráfico cómo se comportan los sueños con los arquetipos. Los últimos no sólo se condensan, entretejen y mezclan entre sí (como aquí), sino también con elementos individuales únicos[97].

Pero si los sueños destacan compensaciones tan esenciales, ¿por qué no son entonces comprensibles? Con frecuencia se me formula esta pregunta. A ella debo responder que la naturaleza no tiene tendencia alguna a poner sus frutos a disposición, en cierto modo gratis, del anhelo humano. A menudo se arguye que la compensación es ineficaz si el sueño no se entiende. Pero eso no es tan seguro, pues mucho obra sin ser comprendido. Sin duda podemos aumentar considerablemente la eficacia mediante la comprensión, cosa a menudo necesaria, ya que lo inconsciente puede pasar inadvertido. «Quod natura reliquit imperfectum, ars perficit» (lo que la naturaleza deja imperfecto, el arte lo perfecciona) dice un adagio alquimista.

En cuanto a la forma de los sueños, se encuentra absolutamente todo, desde la impresión fulminante, hasta la interminable trama del sueño. Sin embargo, existe una gran cantidad de sueños «mediocres», en los que se puede reconocer cierta estructura, por cierto bastante parecida a la del drama. El sueño empieza, por ejemplo, con una indicación del lugar, como:

A eso añádese con frecuencia una indicación sobre los personales de la acción, por ejemplo:

Son más raras las referencias sobre el tiempo. Esta fase del sueño la llama exposición. Incluye el lugar de la acción, las personas que actúan y con frecuencia la situación inicial.

La segunda etapa es la intriga. Por ejemplo:

La situación se complica de algún modo, y se produce cierta tensión, pues no se sabe qué debe ocurrir.

La tercera parte es la culminación o las peripecias. Aquí ocurre algo definitivo o se produce un cambio, por ejemplo:

La cuarta y última fase es el desenlace, la solución o el resultado final del sueño (hay ciertos sueños en los cuales taita esta cuarta fase, lo que en ocasiones puede constituir un problema especial que no vamos a discutir aquí), por ejemplo:

La última fase presenta un hecho concluyente, que también es el resultado «buscado». En el sueño es evidente que después de cierta confusión caótica se realiza una recuperación del conocimiento, es decir debe realizarse, puesto que es un sueño compensador. En el sueño 3 el resultado indica que es necesaria la ayuda de una tercera persona competente.

El primer soñador (1) es un hombre que casi ha perdido la cabeza en difíciles situaciones de familia, y no quería dejarse llevar al extremo. El segundo soñador (3) dudaba acerca de si haría bien en recurrir a un psicoterapeuta para que atendiera su neurosis. Con estas indicaciones el sueño por cierto todavía no ha sido interpretado; sólo ha sido bosquejada su situación inicial.

Esta distribución en cuatro fases puede utilizarse en muchos casos que se presentan en la práctica sin especiales dificultades, lo que en consecuencia estaría confirmando que la mayoría de las veces el sueño tiene una estructura «dramática».

El contenido esencial del tratamiento onírico es —como ya he indicado más arriba— una especie de compensación finamente sintonizada para ciertos casos de unilateralidad, equivocación, desvío u otro defecto del punto de vista consciente.

Una de mis pacientes histéricas, cierta aristócrata que se presentaba con excesiva pulcritud, encontró en sus sueños una serie de mujeres sucias que vendían peces, y prostitutas ebrias. En casos extremos las compensaciones se vuelven de tal manera amenazadoras que por angustia aparece el insomnio.

El sueño puede en consecuencia desautorizar de un modo desagradable, o apoyar moralmente con aparente benevolencia. Lo primero ocurre en gente que tiene una opinión de sí mismo demasiado buena, como el caso de la paciente recién mencionada; lo último se da en quienes se tienen por muy poca cosa. Pero en ocasiones, el arrogante no es, por ejemplo, solamente humillado en sueños, sino, exaltado a un rango inverosímil, por cierto hasta el ridículo, y el demasiado humillado asimismo es rebajado hasta lo inverosímil («to rub it in», como dicen los ingleses).

Muchos que saben algo, pero no bastante, acerca del sueño y su interpretación, influidos por la impresión de una compensación refinada que aparece con un propósito, prejuzgan de buen grado que el sueño tiene en realidad una intención moral: avisa, censura, consuela, pronostica, etc. Puede creerse así que lo inconsciente sabe muy bien inducir a atribuir las decisiones y resoluciones a los sueños, pero surge el desengaño si los sueños no dicen nada. La experiencia me ha enseñado que cuando se tiene algún conocimiento de la psicología onírica, fácilmente se sobrevalora lo inconsciente, lo cual disminuye la energía consciente. Pero lo inconsciente sólo funciona satisfactoriamente cuando la conciencia cumple su tarea hasta el límite de sus posibilidades. Un sueño puede, quizá, completar lo que todavía falta, o seguirle ayudando a uno, aun donde el mejor esfuerzo ha fracasado. Si lo inconsciente en realidad se hubiera superpuesto a la conciencia, no se vería en absoluto dónde estaría la ventaja de la conciencia, o por qué en última instancia los fenómenos de la conciencia han resultado necesarios.

Si fuera un puro lusus naturae, no tendría importancia ninguna el hecho de que en general alguien sepa que el mundo y él mismo existen. Esta opinión, en cierto modo es difícil de aceptar; de ahí que, por razones psicológicas deba evitarse destacarla, aun cuando fuera justa, lo que, por lo demás, afortunadamente nunca estaremos en condiciones de demostrar (¡cómo tampoco lo contrario!). La cuestión pertenece al campo de la metafísica, donde no existe criterio alguno de verdad. Pero con ello no debe subestimarse de ningún modo el hecho de que los puntos de vista de la metafísica son de gran importancia para el bienestar del alma humana.

En la investigación de la psicología onírica encontramos problemas filosóficos y aún religiosos de primer orden, para cuya comprensión precisamente el fenómeno de los sueños ha proporcionado ya contribuciones decisivas. Pero no podemos pretender hoy día estar en posesión de una teoría general satisfactoria o de una explicación de ese fenómeno difícil de comprender. Por lo contrario, la esencia de la psique inconsciente nos es todavía demasiado desconocida. En este dominio queda aún por realizar un inmenso trabajo, paciente y sin prejuicios, del que nadie debe desanimarse.

El fin de la investigación no consiste, por cierto, en creerse estar en posesión de la única teoría verdadera, sino en ir aproximándose poco a poco a la verdad, a través de los tanteos de todas las teorías.