All’estero

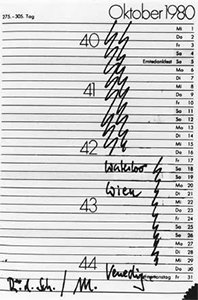

En aquel entonces, hablo de octubre de 1980, con la esperanza de salir de una época especialmente mala mediante un cambio de lugar, había salido de Inglaterra, donde llevo viviendo desde hace casi veinticinco años en un condado casi siempre gris, cubierto de nubes, con dirección a Viena. Pero nada más llegar a Viena resultó que los días, no ocupados en tareas de escritura y del jardín, según tengo por costumbre, se me hacían extraordinariamente largos, y que en realidad ya no sabía adonde dirigirme. Todas las mañanas, temprano, me ponía en marcha, y en la Leopoldstadt, en el centro y en la Josefstadt recorría lo que parecían caminos sin meta ni rumbo, de los que no había ninguno, como quedó demostrado ante mi asombro cuando más adelante eché un vistazo al mapa, que no sobrepasara una zona exactamente contorneada con forma de hoz o incluso de media luna, cuyas aristas más externas estaban enclavadas en el Venediger Au, detrás del Praterstern, o bien junto a los grandes hospitales del Alsergrund. Si una vez recorridos se hubiesen dibujado los caminos por los que entonces anduve, se hubiera tenido la impresión de que alguien, sobre una superficie previamente dada, había estado constantemente probando atajos y rodeos nuevos para volver a llegar siempre al límite de su capacidad de razonamiento, imaginación y voluntad, y verse en la obligación de volver. Atravesar y cruzar la ciudad en todas las direcciones, hecho que a menudo se prolongaba durante horas, tenía una limitación sumamente evidente, sin que jamás haya tenido claro qué es en realidad lo que era incomprensible de mi comportamiento de entonces, si el caminar constante o la imposibilidad de sobrepasar las invisibles y, como debo seguir suponiendo aún hoy en día, absolutamente arbitrarias líneas divisorias. Sólo sé que incluso me resultaba imposible subirme a algún medio de transporte público e ir así, sin más, por ejemplo, a Pötzleinsdorf en el 41 o en el 58 a Schönbrunn, para, como tantas veces había hecho antes, pasear durante todo el día por el parque de Pötzleinsdorf, por el bosque de Dorothee o por el jardín de los faisanes. En cambio, entrar en cafés y en restaurantes no me deparaba ninguna dificultad. Cada una de las veces que había recobrado fuerzas y había descansado un poco en uno de ellos, me sumía en una sensación provisional de normalidad tan acentuada, que a ratos, en este estado de sentirme restablecido y rodeado de un atisbo de esperanza, creí poder poner fin a mi mutismo, permanente desde hacía días, con una llamada de teléfono. Pero dio la casualidad de que de las tres o cuatro personas, a lo sumo, con las que, en determinadas circunstancias, hubiera querido hablar, ninguna se encontraba en casa y tampoco les podía hacer venir por más que dejara sonar el timbre. Es un vacío singular el que surge cuando en una ciudad extraña se prueba a llamar, en vano, a varios números de teléfono. La eventualidad de que nadie quiera coger el teléfono implica una decepción de significado trascendente, como si por lo que de verdad se estuviera apostando en este juego de números fuese la muerte o la vida. Qué otro remedio me quedaba, pues, una vez que había vuelto a guardar las monedas que salían tintineando del aparato, más que seguir deambulando por la calle, sin rumbo, hasta bien entrada la noche. Con frecuencia, probablemente a causa de mi excesivo cansancio, me parecía ver pasar a cualquier conocido delante de mí. Cuando tenía estas alucinaciones, porque no eran más que esto, se trataba exclusivamente de personas en las que no había vuelto a pensar durante años, de personas sueltas, en cierto modo. También veía a aquellas que con seguridad no se encontraban ya con vida, como Mathild Seelos o Fürgut, el escritor manco de provincias. Una vez, en la calle Gonzaga, incluso creí reconocer a Dante, el poeta exiliado de su ciudad natal so pena de morir en la hoguera. Estuvo caminando un buen rato un poco por delante de mí, con su famosa gorra en la cabeza, bastante más alto que la mayoría de los transeúntes y sin embargo pasando por éstos completamente inadvertido, pero en el momento en el que aceleré mis pasos para darle alcance, torció al callejón Heinrich, y cuando llegué a la esquina ya no se le podía ver por ningún lado. Después de arrebatos de este tipo comenzó a aflorar en mí una preocupación difusa que se expresaba en una sensación de náusea y de mareo. Los contornos de las imágenes que intentaba retener se desenlazaban, y los pensamientos se me desintegraban aun antes de que los hubiera asido bien. Aunque algunas veces, cuando me tenía que detener junto a una pared o incluso poner a salvo en el portal de un edificio, temía el comienzo de una parálisis o enfermedad cerebral, no era capaz de impedirla de otra forma más que caminando hasta quedar completamente exhausto ya muy entrada la noche. En los aproximadamente diez días que pasé aquella vez en Viena no fui a ver nada; a excepción de cafés y restaurantes no entré en ninguna parte y, a excepción de camareros y camareras, no intercambié una palabra con nadie. Únicamente, si mal no recuerdo, hablaba un poco con las grajillas de los jardines que están delante del ayuntamiento, y también con un mirlo de cabeza blanca que venía con las grajillas a por mis uvas. Las prolongadas estancias en los bancos del parque, el vagar sin rumbo por la ciudad, la tendencia en aumento a evitar también restaurantes y, como se dio algo después, a hacer mis comidas de pie, en uno de esos locales de comida rápida que no tienen sitio para sentarse, o simplemente ingerir alguna cosa recién salida del plástico, habían comenzado a cambiarme sin que yo mismo me pudiera dar cuenta. A los signos de una andrajosidad polvorienta que se hacían evidentes en mi aspecto se contraponía el hecho de continuar viviendo en un hotel como un contrasentido a simple vista cada vez más obvio. Había comenzado a llevar conmigo, en una bolsa de plástico que me había traído de Inglaterra, todo tipo de objetos innecesarios, objetos de los que yo, aun sin poder reconocerlo, me iba haciendo más inseparable según iban pasando los días. Al regresar de mis excursiones a una hora avanzada, cuando, apretando mi bolsa con los brazos cruzados al pecho, esperaba el ascensor en el vestíbulo del hotel, notaba la prolongada mirada inquisitiva del portero de noche que se encontraba a mis espaldas. Ya no me atrevía a encender la televisión de mi cuarto, y no sé si hubiera salido de esta decadencia si una noche, mientras sentado al borde de la cama me quitaba la ropa con lentitud, no me hubiera quedado tan horrorizado ante el aspecto que ofrecían mis zapatos, por dentro ya disueltos en jirones. Se me cortó la respiración y los ojos se me empañaron de la misma forma que ya me había sucedido aquel mismo día, cuando, después de haber recorrido un largo camino por la Leopoldstadt, que por último me había traído de vuelta al primer distrito pasando por la Ferdinandstrasse y el Schwedenbrücke, llegué a la Ruprechtplatz. En el primer piso del edificio, en el que se encuentra la sinagoga y un restaurante de comidas preparadas según el rito judío, las ventanas del centro de la comunidad judía estaban abiertas de par en par —puesto que hacía un día de otoño de una belleza insólita, incluso casi se le podría calificar de veraniego— y dentro, curiosamente, niños invisibles cantaban en inglés Jingle Bells y Silent Night, Holy Night. Los niños cantando y ahora los zapatos, deshechos y, según me dio la impresión, sin dueño. Nieve y zapatos a montones; con estas palabras en la cabeza me metí en la cama. A la mañana siguiente, cuando me desperté después de haber dormido profundamente, sin sueños, lo que ni siquiera habían podido perturbar los ruidos del oleaje de las mareas del tráfico que desde el Ring penetraban en mi habitación, me sentía como si hubiera surcado un ancho mar durante las horas de mi ausencia nocturna. Antes de abrir los ojos me vi bajar la escalerilla desplazable de un gran transbordador, y apenas sentí tierra firme bajo mis pies, tomé la decisión de ir a Venecia con el tren nocturno, no sin antes pasar el día en Kosterneuburg con Ernst Herbeck.

Desde su vigésimo año de vida, Ernst Herbeck padece de trastornos mentales. En 1940 fue ingresado por primera vez en una clínica. Hasta ese momento había estado trabajando de peón en una fábrica de armamento. De un día para otro apenas podía comer y dormir. Por la noche yacía despierto, en la cama, contando números. Se le encogió el cuerpo. Él mismo me había dicho en una ocasión que la vida en familia, en especial la forma severa de pensar del padre, le había descompuesto los nervios. Por eso perdió el dominio de sí, al comer lanzaba el plato hacia afuera o derramaba la sopa debajo de la cama. A veces su estado mejoraba durante algún tiempo. Incluso fue llamado a filas en octubre de 1944, si bien en marzo de 1945 le volvieron a dar de baja. Un año después de finalizar la guerra se produjo su cuarta y definitiva hospitalización. Por la noche había errado por las calles de Viena, había llamado la atención por su comportamiento y dado una información descabellada en la comisaría de policía. En el otoño de 1980, tras treinta y cuatro años de vida en un internado, atormentado por la insignificancia de sus pensamientos y percibiendo las cosas como por entre una fina red delante de sus ojos, Ernst Herbeck pasó a modo de experimento del estado de enfermo al de jubilado. Ahora vivía en la ciudad, en un hogar de pensionistas, sin que destacara entre el resto de los demás internos. Cuando a eso de las nueve y media llegué delante de la residencia, ya me estaba esperando en el extremo superior de la escalera que conducía a la entrada. Le hice una seña desde el lado opuesto de la calle. Inmediatamente estiró el brazo hacia lo alto para saludarme y bajó las escaleras, con el brazo aún extendido. Llevaba un traje de glencheck con una insignia de senderista en la solapa. En la cabeza llevaba un pequeño sombrero, una especie de trilby que más tarde, cuando tuvo demasiado calor, se quitó llevándolo junto a sí, a un lado, de la misma forma que mi abuelo solía hacer cuando en verano salía a dar un paseo. A propuesta mía fuimos en tren hasta Altenberg, unos cuantos kilómetros a la orilla del Danubio. Éramos los únicos pasajeros del vagón. Fuera, en la zona de inundación, había sauces, álamos, alisos y fresnos, pequeños jardines y huertos privados, y pequeños edificios de urbanizaciones. De vez en cuando, vistas al río. Sin proferir palabra, Ernst dejaba que todo pasara a su lado. Desde la ventana abierta el aire soplaba en torno a su frente. Tenía los párpados medio hundidos sobre los ojos grandes. Se me ocurrió la extraña palabra vacaciones. Día de vacaciones, temperatura de vacaciones. Irse de vacaciones. Estar de vacaciones. Vacaciones. Durante toda una vida. En Altenberg desanduvimos un pequeño trecho de la calle y después, torciendo a la derecha, subimos por el camino umbroso al castillo de Greifenstein, una fortaleza medieval que desempeña un papel importante no sólo en mi fantasía, sino también en la de los habitantes de Greifenstein, que continúan viviendo al pie de la roca hasta el día de hoy. La primera vez que yo había estado en el castillo de Greifenstein, contemplando el paisaje desde el mirador del local donde se podía disfrutar el panorama, la corriente luminosa y las vegas del Danubio, sobre el que entonces se hundían las sombras de la tarde, fue a finales de los años sesenta. Aquel día claro de octubre, en el que Ernst y yo, sentados el uno junto al otro, disfrutamos de esta maravillosa vista, sobre el mar de follaje flotaba un vapor azul que alcanzaba los muros del castillo. Ondas de aire se filtraban por entre las copas de los árboles y hojas aisladas, desprendidas de los árboles, encontraban la corriente de aire elevándose tan alto, que lentamente se iban ocultando a los ojos. Ernst se había marchado con ellas, muy lejos. Durante minutos enteros dejaba hincado el tenedor en su pastel, en vertical. Sellos, dijo de repente, antes coleccionaba sellos, austríacos, suizos y argentinos. Después fumó en silencio otro cigarrillo y repitió, mientras lo apagaba y como asombrado de toda su vida pasada, la palabra «argentinos», quizá pareciéndole demasiado extranjera. Aquella mañana no hubiera faltado mucho, creo yo, para que ambos hubiéramos aprendido a volar, o yo, por lo menos, lo que se necesita para una caída decorosa. Pero siempre dejamos escapar los momentos más propicios. Sólo queda añadir que la vista de Greifenstein tampoco sigue siendo la misma. En la parte inferior del castillo se ha construido una presa, con lo que se ha rectificado el curso de la corriente, cuyo nuevo aspecto hará que el recuerdo, en poco tiempo, se desvanezca.

El camino de vuelta lo hicimos a pie. A los dos se nos hizo demasiado largo. Cabizbajos, caminábamos uno junto al otro bajo el sol otoñal. En Kritzendorf las casas parecían no tener fin. De los habitantes de Kritzendorf no había ni rastro. Todos estaban sentados a la mesa del almuerzo, haciendo ruido con sus cubiertos y con sus platos. Un perro se abalanzaba a una puerta del jardín de hierro, pintada de verde, completamente fuera de sí, como si hubiera perdido el juicio. Era un Terranova grande y negro, cuya mansedumbre innata se había echado a perder por malos tratos, una soledad prolongada o una atmósfera límpida. En la villa erigida detrás de la empalizada no se movía nada. Nadie venía a la ventana, ni siquiera se movía una cortina. En embestidas siempre nuevas, el perro corría contra la verja. Sólo a veces se quedaba parado, dirigiendo su mirada hacia nosotros, que nos habíamos quedado quietos como clavados. Eché un chelín como ofrenda para las ánimas en el buzón de chapa colocado junto a la puerta del jardín. Al seguir caminando sentí el frío del terror en mis miembros. Ernst se volvió a parar y dio la vuelta en dirección al perro negro, ahora mudo y quieto a la luz del mediodía. Quizá no hubiésemos tenido más que dejarle suelto. Es probable que después hubiera seguido el camino a nuestro lado, en actitud obediente, y que su mal carácter se hubiera puesto a buscar un domicilio nuevo en el interior de otros habitantes de Kritzendorf, o en todos los habitantes de Kritzendorf al mismo tiempo, de forma que ninguno de ellos hubiera sido ya capaz de sostener una cuchara o un tenedor.

Por la Albrechtstrasse llegamos a Klosterneuburg. En su extremo superior se alza un edificio abandonado, levantado a base de bloques huecos de hormigón y paneles prefabricados. Las ventanas de la planta baja están clavadas con tablones. El entramado del tejado falta en su totalidad. En su lugar, introduciéndose en el cielo, sobresale una fajina herrumbrosa de apuntalamientos de hierro. Todo ello me causó la impresión de un grave delito. Ernst aceleró sus pasos y evitó echar una mirada al espantoso monumento. Un par de casas más adelante, en la escuela de primaria, había niños cantando. Quienes mejor lo hacían eran aquellos que no terminaban de conseguir mantener la curva melódica. Ernst se quedó quieto, se giró hacia mí, como si ambos estuviéramos representando una obra de teatro, y pronunció la siguiente frase en lo que me pareció una especie de alemán escénico aprendido alguna vez de memoria, hacía mucho tiempo: Suena hermoso en la brisa y a uno le ensalza el ánimo. Haría cerca de dos años que ya había estado delante de la misma escuela. En aquel entonces había ido con Olga a Klosterneuburg para visitar a su abuela que había ingresado en la residencia de ancianos, en la Martinsstrasse. En el camino de vuelta nos internamos en la Albrechtstrasse, y Olga cedió a la tentación de entrar en el colegio al que había ido siendo niña. En una de las aulas, la misma a la que había acudido a principios de los años cincuenta, daba clase, casi treinta años más tarde y con la misma voz de entonces, la misma maestra, que amonestaba a los niños de una forma exacta a la de entonces para que se concentraran en su tarea y no se pusieran a cuchichear. Olga me contó más tarde que sola, en el gran vestíbulo, rodeada de las puertas cerradas que en su época le habían parecido elevados portones, había sido presa de un llanto convulsivo. Cuando regresó a la Albrechtstrasse, donde yo la estaba esperando, se encontraba en un estado de conmoción que nunca había notado en ella. Volvimos a Ottakring, al piso de la abuela, y durante todo el camino de ida y a lo largo de toda la tarde no pudo serenarse de la impresión sufrida por la vuelta imprevista del pasado.

El Martinsheim es un edificio sólido, alargado, del siglo XVII o XVIII. La abuela, Anna Goldsteiner, que padecía de esa extrema falta de memoria que al cabo de poco tiempo hace imposible desempeñar los quehaceres cotidianos más sencillos, había estado alojada en un dormitorio emplazado en la cuarta planta, a través de cuyas ventanas enrejadas, muy hundidas en el muro, se podían ver, mirando hacia abajo, las copas de los árboles resistiendo el terreno, bruscamente escarpado, del lado trasero de la residencia. Desde allí arriba daba la sensación de estar mirando un mar agitado. Me parecía que la tierra firme ya se hubiera hundido tras el horizonte. Bramó una sirena de niebla. Cada vez más y más lejos el barco seguía avanzando sobre el agua. De la sala de máquinas se elevaba, penetrante, la vibración uniforme de las turbinas. Fuera, en el pasillo, pasaba un que otro pasajero solitario, alguno del brazo de su cuidador. Durante estos prolongados paseos, tardaban una eternidad en llegar al otro lado del marco de la puerta. Y es que esto es lo que sucede cuando uno se respalda en el fluir del tiempo. El suelo de parquet se movía debajo de mis pies. Un rumor quedo de conversaciones, crujidos, susurros, rezos y quejidos llenaba la habitación. Olga estaba sentada junto a su abuela y le acariciaba la mano. Repartieron el puré de sémola. La sirena de niebla volvió a sonar. Un trecho más allá, en el paisaje de aguas cual colinas verdecidas, pasaba otro vapor. Sobre el puente de barcas un marinero, con las piernas abiertas y las cintas de la gorra flameando al viento, hacía en el aire complicadas señales semafóricas con dos banderas de colores. Olga abrazó a su abuela en gesto de despedida y le prometió regresar pronto. Pero apenas tres semanas más tarde, Anna Goldsteiner, que en sus últimos tiempos para su propio asombro ni siquiera conseguía reunir los nombres de los tres maridos a los que había sobrevivido, murió de un leve resfriado. A veces no se necesita gran cosa. Cuando recibimos la noticia de su muerte, durante semanas no se me fue de la cabeza el paquetito azul casi vacío de sal de Ischl que guardaba en su piso de Ottakring, debajo de la pila, en el edificio de viviendas municipales de la Lorenz-Mandl-Gasse, que ella ya no iba a poder consumir.

Con los pies cansados de nuestra caminata, Ernst y yo salimos de la Albrechtstrasse a la plaza mayor de la ciudad, situada en una superficie en declive. Estuvimos parados bastante tiempo bajo la luz cegadora del mediodía, indecisos, al borde de la acera, antes de que, como dos extranjeros, intentáramos atravesar la circulación infernal de una ciudad pequeña, aunque por poco no nos metimos bajo las ruedas de un camión de grava. Una vez llegados al lado de la sombra, nos salvamos en una taberna. La oscuridad que nos envolvió al entrar resultó en un primer momento tan impenetrable a los ojos acostumbrados a la claridad del mediodía que nos tuvimos que sentar en la primera mesa que vimos delante. Sólo despacio y sólo hasta cierto punto la vista regresó después de su ceguera momentánea, emergiendo del crepúsculo los otros huéspedes, en parte profundamente inclinados sobre sus platos y en parte sentados de una forma extraña, erguidos o reclinados en sus asientos; no obstante me llamó la atención que todos, sin excepción alguna, cada uno para sí mismo, celebraban una reunión silenciosa interrumpida sólo por el espectro de la camarera, quien parecía portar de uno a otro lado misivas secretas y palabras susurradas entre los clientes aislados, y a su vez entre éstos y el propietario corpulento. Ernst rehusó comer nada, y en lugar de ello cogió un cigarrillo de los que le ofrecí. Un par de veces volteó en la mano con un cierto aprecio el pequeño paquete de inscripción inglesa. Inhalaba el humo hondamente y con aires de conocedor. El cigarrillo, había escrito en una de sus poesías,

es un monopolio y debe

ser fumado. Paraque [sic]

se consuma en llamas.

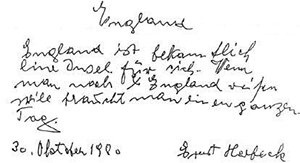

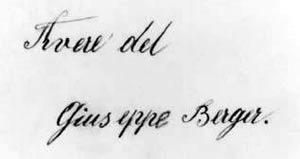

Y tras haber dado el primer sorbo a su vaso de cerveza, decía, mientras lo volvía a depositar, que hoy por la noche había estado soñando con boy scouts ingleses. Lo que, a continuación de esto, le estuve contando de Inglaterra, del condado del este de Inglaterra en el que vivo, de los vastos campos de maíz que en otoño se transforman en un inmenso erial marrón, de las corrientes de agua a las que el mar es impulsado por la marea, y de las inundaciones que allí se suceden de continuo, de forma que, como antiguamente los egipcios, se puede ir en barca por los campos, Ernst lo escuchaba con el paciente desinterés de una persona a la que desde hace tiempo le es conocido al detalle lo que le están diciendo. También le pedí que escribiera cualquier cosa en mi cuaderno, lo que hizo sin el menor titubeo, con la mano izquierda apoyada sobre la hoja abierta y empleando el bolígrafo del bolsillo de su chaqueta. Con la cabeza ladeada, la piel de la frente severamente estirada hacia arriba y los párpados hundidos, escribió:

Inglaterra

Como es sabido, Inglaterra es una isla aparte. Si se quiere ir a Inglaterra se necesita un día entero.

30 de octubre de 1980.

ERNST HERBECK

Después nos fuimos. La residencia de St Agnes no quedaba muy lejos. Al despedirnos, Ernst levantó levemente su sombrero e hizo, erguido sobre las puntas de los pies y ligeramente inclinado hacia adelante, un movimiento en círculo, para, en el momento de salida, volver a ponerse el sombrero, todo ello como un juego de niños y una difícil obra de arte en uno. Tanto este gesto como la forma en la que me había saludado aquella mañana me recordaba a alguien que hubiera estado durante muchos años en el circo.

El viaje en ferrocarril de Viena a Venecia apenas dejó huella en mi memoria. Quizá haya estado mirando durante una hora cómo, girando, se sucedían las luces de los barrios periféricos del suroeste de la metrópolis más o menos habitados, hasta que, calmado por el veloz desplazamiento que después de las interminables caminatas de Viena actuaba como un sedante, me hundí en un profundo sueño. Y mientras fuera hacía un buen rato que todo se había sumergido en la oscuridad, vi, en el sueño, la imagen de un paisaje que no he podido olvidar desde entonces. La parte inferior de esta imagen estaba casi cubierta por la noche cercana. En un camino vecinal, una mujer empujaba un carrito de niño hacia un par de casas; debajo del frontispicio de una de ellas, una posada deteriorada, ponía con grandes letras el nombre de JOSEF JELINEK. Sobre los tejados se elevaban, oscuras, cimas cubiertas de bosque; la curva de nivel, quebrada en zigzag, como recortada del reflejo de la luz de la tarde. Pero en lo más alto, incandesciendo, transparente, escupiendo fuego y esparciendo centellas, hacia la última claridad de un cielo por el que pasaban las más extrañas formaciones de nubes, de tonos rosa-grisáceos y entre éstas, los planetas de invierno y la guadaña de la luna, se alzaba la cumbre del Schneeberg. En mi sueño no tenía la menor duda de que el volcán era el Schneeberg, como tampoco dudaba de que las tierras adyacentes por encima de las que iba ascendiendo a través de una llovizna fulgurante eran Argentina, tierras monstruosamente vastas y muy verdes, con islas de bosques y un sinnúmero de caballos. Me desperté con la sensación de que el tren, que en todo este tiempo había estado serpenteando por entre los valles con una velocidad uniforme, salió precipitado de las montañas en aquel mismo instante, abalanzándose en dirección a la llanura. Bajé la ventanilla de un golpe. Con un estampido me sacudieron de súbito jirones de niebla. Nos encontrábamos en un viaje trepidante. Masas de piedras de un negro azulado alcanzaban el tren en forma de cuñas empinadas. Me asomé hacia afuera buscando inútilmente sus cumbres. Valles oscuros, estrechos y desgarrados en dos partes se abrieron ante mí, arroyos de montaña y cascadas, pulverizando, blancos, espuma en la noche apenas caída, tan cerca, que el hálito de su frescor hacía estremecer mi rostro. El Friul, se me pasó por la cabeza, y con ello, evidentemente, pensé de inmediato en la destrucción que había tenido lugar en el Friul hacía tan sólo unos pocos meses. Poco a poco la aurora traía consigo terruños desplazados, fragmentos de roca, construcciones derrumbadas, escombreras y pedregales, y por aquí y por allá, esparcidos, pequeños poblados de tiendas de campaña, espectrales durante el día. Casi no ardía ninguna luz en toda la región. Las nubes bajas, procedentes de los valles alpinos que se extendían por la zona desierta, se relacionaban en mi imaginación con un cuadro de Tiépolo que con frecuencia me he quedado observando un buen rato. Muestra Este, ciudad a la que la peste había castigado, castigado, con una apariencia incólume en la llanura. El fondo lo conforma una cordillera con una cumbre humeante. La luz extendida por encima del cuadro está pintada, según parece, por entre un velo de ceniza. Casi se cree que era esta luz lo que ha expulsado a los hombres fuera de la ciudad, al campo abierto donde, después de una época de vagar sin rumbo, quedaban finalmente abatidos, muertos, tirados por el suelo a causa de la peste que ellos mismos llevaban en su interior y que pugnaba por salir hacia afuera. En la mitad delantera del cuadro yace una mujer muerta por la peste con su hijo aún vivo en los brazos. Al lado izquierdo, de rodillas, Santa Tecla intercediendo por los habitantes de la ciudad, con la cabeza inclinada hacia arriba, hacia el lugar donde transitan los ejércitos celestiales y que cuando queremos mirar nos dan una idea de cuanto acontece por encima de nuestras cabezas. Santa Tecla, ruega por nosotros, para que seamos liberados de toda adicción contagiosa y de una muerte imprevista, y seamos misericordiosamente redimidos de todas las embestidas de la corrupción. Amén.

Cuando después de un afeitado apurado en la barbería de la estación salí a la plaza de la Ferrovia Santa Lucia, la humedad de la mañana otoñal aún se hallaba suspendida, muy densa, por entre las casas y sobre el Gran Canal. Con un cargamento muy pesado, de forma que la borda iba rozando el agua, se iba sucediendo una embarcación tras otra. Emergían de la niebla envueltas en un murmullo, rearaban el caudal verde gelatinoso y volvían a desaparecer en los vapores blancos del aire. Enhiestos e inmóviles, los timoneles se erguían en la popa. Con la mano en el timón, miraban fijamente hacia adelante, cada uno de ellos alegoría de la disposición a la verdad, me dije y, dejando atrás la Fondamenta me fui, conmovido todavía un buen rato por el significado que había asignado a los barqueros, pasando por la ancha plaza, después subí el Rio Terra Lista di Spagna y crucé el Canale di Cannaregio. Quien se introduce en el interior de esta ciudad nunca sabe qué es lo que va a ver a continuación o por quién será visto al momento siguiente. Nada más salir alguien al escenario ya lo está abandonando de nuevo por la puerta de atrás. Estas breves apariciones son de una obscenidad verdaderamente histriónica y tienen en sí mismas, al mismo tiempo, algo de conspiración en la que se es incluido sin haber sido preguntado y sin haberlo pretendido. Si se va detrás de alguien por una callejuela, por lo demás vacía, no se requiere más que de una mínima aceleración del paso para meterle el miedo en el cuerpo a aquel a quien se está siguiendo. Se alternan confusión y un temor glacial. Fue por eso por lo que, con una cierta sensación de liberación después de haber estado caminando sin rumbo durante una hora bajo los altos edificios del gueto, divisé de nuevo el Gran Canal cerca de San Marcuola. Subí a un vaporetto. Con la urgencia de un nativo de camino al trabajo. Entretanto, se había despejado la niebla. No lejos de mí, en uno de los bancos vueltos hacia atrás, estaba sentada, pronto se hubiera podido decir tumbada, una persona con un Loden verde raído a quien inmediatamente reconocí como Luis II de Baviera. Pese a que se había vuelto algo más mayor y más enjuto y a que charlaba de una manera muy extraña con una dama enana en el inglés fuertemente nasalizado de las clases altas, todo lo demás concordaba con su persona: la palidez enfermiza del rostro, los ojos de niño muy abiertos, el cabello ondulado, los dientes cariados. Il re Ludovico, sin duda. Es probable, pensé, que haya llegado en barco a la città inquinata Venezia merda. Después de que nos hubiéramos bajado, le vi caminando por la Riva degli Schiavoni enfundado en su tremolante capa y volverse cada vez más pequeño, no sólo por la lejanía que se incrementaba, sino también debido a que se inclinaba cada vez más hacia su compañera, verdaderamente diminuta, en su discurso interminable. No les seguí, sino que me senté en uno de los bares a orillas del Riva, me tomé mi café de por la mañana, estudié el Gazzettino, tomé algunos apuntes para un tratado referente al rey Luis en Venecia y hojeé el Diario de viaje a Italia, de Grillparzer, del año 1819. Me lo había comprado estando todavía en Viena, porque cuando voy de viaje no es extraño que me sienta como Grillparzer. Al igual que él, no encuentro placer en nada, me quedo desmedidamente decepcionado de todos los monumentos, y, como acostumbro a decir, mejor hubiera hecho quedándome en casa con mis mapas y mis planos. Incluso al Palacio Ducal Grillparzer le tributa sólo una consideración muy limitada. Pese a toda delicadeza del arte en sus arcadas y almenas, Grillparzer escribe que el Palacio Ducal tiene un cuerpo informe y que le recuerda a un cocodrilo. No sé cómo llega a esta comparación. Sospecha que lo que se decreta en este lugar había de ser misterioso, inquebrantable y severo, y denomina al palacio un enigma pétreo. La naturaleza de este enigma es, al parecer, el terror, pues en tanto que está en Venecia, Grillparzer no se puede desprender de la sensación de lo misterioso. El versado en leyes piensa constantemente en el palacio en el que las autoridades judiciales habían establecido su residencia y en cuyas cavernas más íntimas, términos en los que él se expresa, se incuba el principio invisible. Los difuntos, perseguidores y perseguidos, los asesinos y los asesinados, resurgen frente al palacio con cabezas encubiertas. Escalofríos atacan por sorpresa al pobre funcionario hipersensible.

Uno de estos perseguidos, que tuvo su cruz con la jurisdicción veneciana, fue Giacomo Casanova. El escrito publicado por primera vez en Praga, en el año 1788: Histoire de ma fuite des prisons de la République de Venise qu’on appelle Les Plombs écrite à Dux en Bohème l’année 1787 proporciona una ojeada certera sobre la riqueza inventiva de la justicia penal de aquel tiempo. Casanova describe, a modo de ejemplo, un aparato de estrangulación. Se pone a la víctima de espaldas a la pared en la que hay sujeto un estribo con forma de herradura, donde se empuja la cabeza de tal manera que el estribo rodee la mitad del cuello. Alrededor de este se pone una cinta de seda y se lleva a un torno que un siervo gira lentamente y mantiene sujeta hasta que se hayan extinguido los últimos espasmos del condenado. Tal aparato se encuentra en la cárcel situada bajo los techos de plomo del Palacio Ducal. Cuando a Casanova le conducen a esta cárcel tiene treinta años. La mañana del 26 de julio de 1755, el Gran Maestre entra en su habitación. Es conminado a levantarse sin demora, entregar todos los escritos que tenga, propios y ajenos, vestirse y seguirle. La palabra tribunal, escribe, me paralizó por completo y sólo me dejó la libertad corporal necesaria para la obediencia. Aún tiene tiempo de hacerse la toilette de una forma mecánica, y se pone su mejor camisa y la chaqueta nueva que le acababan de terminar como si fuese a una boda. Poco después se encuentra en la buhardilla del palacio, de seis brazas de largo por dos de ancho. La misma cárcel a la que es conducido mide cuatro por cuatro metros. Tiene los techos tan bajos que no puede estar de pie y no contiene ni un solo mueble. En el interior de la pared, cumpliendo las funciones de mesa y cama al mismo tiempo, hay una tabla de madera de un pie de ancho en la que deja su precioso abrigo de seda, su chaqueta nueva tan mal estrenada y su sombrero, adornado con un encaje español y una pluma blanca de garza. Reina un calor espantoso. A través de la jaula de rejas, Casanova ve ratas tan grandes como conejos correteando por el tejado. Se acerca al pretil de la ventana por la que puede mirar hacia un trocito de cielo. En esta postura permanece inmóvil ocho horas enteras. Nunca, dice, nunca en mi vida he tenido un gusto más amargo en la boca. La melancolía no quiere abandonarle. Se acercan los días de la canícula. A lo largo de su cuerpo el sudor corre a chorros. Durante dos semanas padece de estreñimiento. Cuando llegan las heces petrificadas cree morir de dolor. Casanova reflexiona sobre los límites de la razón humana. Constata que es poco frecuente que una persona se vuelva loca, si bien la mayor parte del tiempo no falta mucho para que esto llegue a suceder. Sólo se precisa de un trastrueque insignificante para que nada vuelva a ser lo que era. En sus reflexiones, Casanova compara un entendimiento claro con un cristal que no se rompe hasta que no lo haya roto alguien. Pero con qué facilidad es destruido. Simplemente con un movimiento equivocado. Por ello toma la decisión de reponerse y de aprender a discernir su situación en la medida de lo posible. Pronto está claro lo siguiente: los reclusos de esta prisión son gente honorable que, sin embargo, por motivos que sólo son conocidos de Sus Excelencias y que no se descubren a quienes han sido detenidos, deben ser apartados de la sociedad. Cuando el tribunal procede judicialmente contra un malhechor, ya está convencido de que lo es. Al fin y al cabo, las reglas según las que procede el tribunal son conservadas por senadores escogidos de entre los más capaces y virtuosos. Casanova comprende que tendrá que avenirse con que el sistema judicial de la República y no su propio sentido del derecho es ahora el baremo correcto. Las fantasías de venganza que abrigaba al principio de su arresto —revoluciona al pueblo y, marchando a la cabeza de todos ellos, degüella al gobierno y la aristocracia— quedan prohibidas de por sí. Pronto está dispuesto a perdonar la injusticia que se había cometido para con él, siempre y cuando le pongan en libertad. También averigua que se puede llegar a un cierto acuerdo con el poder. Por cuenta propia puede hacer que le lleven a la celda artículos de primera necesidad, algunos libros y alimentos. A primeros de noviembre tiene lugar el gran terremoto de Lisboa, el cual origina olas de pleamar tan intensas que suben hasta Holanda. Casanova ve cómo delante de la ventana de su presidio una de las vigas de cubierta más pesadas realiza un giro sobre sí misma y vuelve después a su antigua posición. A partir de este momento abandona toda esperanza de liberación de su arresto, del que no puede saber si no le ha sido asignado de por vida. Todos sus pensamientos se dirigen ahora a los preparativos de la evasión de la cárcel, que, contratiempo serio inclusive, le llevarían todo un año. Como ahora tiene permiso cada día para pasear un rato por la buhardilla, donde anda dispersa toda suerte de trastos viejos, consigue hacerse con algunos útiles para su propósito. Así tropieza con una pila de cuadernos viejos con dibujos de procesos penales del último siglo. Contienen acusaciones contra confesores, que han hecho empleo indebido del ordenamiento penitencial, que describen las usanzas de maestros de escuela condenados por pederastia y rebosan de las trasgresiones más singulares, pormenorizadas con todo lujo de detalle, por así decirlo, para solaz de la jurisprudencia. Especialmente habituales, como Casanova puede juzgar sobre la base de las viejas páginas, son las cuestiones concernientes a la seducción de jóvenes vírgenes en los orfanatos de la ciudad de los que también formaba parte aquel cuyas inquilinas elevaban diariamente sus voces hacia el fresco que representa las tres virtudes cardinales en el interior de la iglesia de la Visitación de Nuestra Señora, no lejos de los Plomos, junto a la Riva degli Schiavoni, al que Tiépolo había estado dando los últimos retoques justo después del encarcelamiento de Casanova. Sin duda alguna la jurisprudencia de entonces, al igual que la venidera, se ocupaba en su mayor parte de la regularización del impulso amoroso, y en el caso de no pocos de los arrestados que se consumían en su lento transcurso hacia al ocaso, debía de tratarse de aquellos insaciables cuyo deseo les conducía una vez tras otra a un mismo punto.

En el otoño del segundo año de su presidio, los preparativos de Casanova habían avanzado tanto que ya se podía empezar a pensar en la evasión. La época es propicia, ya que durante estas semanas los inquisidores se han marchado a tierra firme y Lorenzo, el vigilante, se emborracha en toda regla durante la ausencia de sus superiores. Para la asignación del día exacto y de la hora exacta, Casanova pregunta al Orlando furioso de Maese Ludovico Ariosto un sistema comparable con los sortes virgilianae. Primero anota la pregunta que le interesa, a partir de los números que resultan de sus palabras forma una pirámide invertida, y, en una operación triple, mediante la sustracción del número 9 por cada par de cifras, llega a la primera línea de la estrofa séptima del noveno canto del Orlando furioso que dice: Tra il fin d’ottobre e il capo di novembre. El dato, preciso hasta en la hora concreta, supone para Casanova la señal decisiva, pues tras la monstruosidad de tal coincidencia cree que existe una ley que no es accesible ni al más claro pensamiento y al que, por lo tanto, se supedita. Este intento de Casanova de sondear lo desconocido con un juego aparentemente arbitrario de palabras y de números me ha inducido a volver a mirar las páginas pasadas de mi propio calendario, y cuál no sería mi sorpresa, incluso temor, al constatar que el día del año ochenta, en el que, leyendo los apuntes de Grillparzer, estuve sentado en el bar junto a la Riva degli Schiavoni entre el Danieli y la Santa Maria della Visitazione y por consiguiente no lejos del Palacio Ducal, fue el último del mes de octubre, en consecuencia el aniversario de aquel día, o, mejor dicho, de aquella noche en la que Casanova, con su máxima E quindi uscimmo a rimirar le stelle en los labios, se abrió camino por entre la coraza del cocodrilo de plomo. Por mi parte, aquella noche del 31 de octubre, en el bar de la Riva, al que había vuelto después de cenar, entablé conversación con un veneciano llamado Malachio que había estudiado astrofísica en Cambridge, de quien pronto se hizo evidente que todo, no sólo las estrellas, lo veía desde la mayor distancia posible. Hacia eso de la media noche remontábamos en su barca, que estaba fuera, en el muelle, la cola del dragón del Gran Canal pasando por la Ferrovia y Tronchetto hasta salir al mar abierto, desde donde se puede apreciar el frente de luces de las refinerías de Mestre que se extiende a lo largo de varias millas en la orilla opuesta. Malachio apagó el motor. La barca se alzaba y se hundía al ritmo de las olas, y me pareció que había pasado mucho tiempo. Ante nosotros, extinguiéndose, se hallaba el esplendor de nuestro mundo, de cuya contemplación, como en una ciudad celestial, no podemos saciarnos. Oí decir a Malachio que el milagro de la vida originada a partir del carbono se desvanece en las llamas. El motor se volvió a poner en marcha, la barca sacó la proa del agua, y esgrimiendo un amplio arco nos adentramos en el Canale della Giudecca. Sin pronunciar palabra, mi guía señaló el Inceneritore Comunale que estaba en la otra orilla, en la isla sin nombre que se extendía en dirección oeste de la Giudecca. Una caja de hormigón que emanaba un silencio sepulcral bajo un penacho blanco de humo. A mi pregunta de si aquí también se seguía haciendo fuego en mitad de la noche, respondió Malachio: Sí, di continuo. Brucia continuamente. Se incinera de continuo. El Molino de Harina Stucky se abrió paso en la imagen, una instalación del siglo pasado construida con millones de ladrillos que con sus ventanas ciegas contempla absorta la Stazione Marittima desde la Giudecca. Este edificio es tan monstruosamente grande, que con toda certeza se podrían meter dentro unos cuantos Palacios Ducales, y uno se pregunta si es cierto que aquí era únicamente grano lo que se molía. Justo cuando estábamos pasando por delante de la fachada que sobresalía en la oscuridad, la luna salió de detrás de las nubes, y en su reflejo resplandeció por un momento el mosaico dorado colocado bajo el frontispicio izquierdo que representa una segadora con un haz de espigas, figura en extremo ajena a este paisaje de piedra y agua. Malachio dijo que últimamente había reflexionado mucho sobre la resurrección, y que se preguntaba por el significado del versículo según el cual los ángeles conducirán algún día nuestra osamenta y nuestros cuerpos ante la presencia de Ezequiel. Todavía no había encontrado ninguna respuesta, pero lo cierto es que le bastaba con las preguntas. El molino de harina se perdía en la oscuridad, y ante nosotros emergió la torre de San Giorgio y la cúpula de Santa Maria della Salute. Malachio gobernó la barca de vuelta a mi hotel. No había nada que decir. La barca tomó puerto. Nos dimos la mano. Yo ya me hallaba en la orilla. Las olas palmoteaban en las piedras cubiertas de musgo velloso. El bote viró en el agua. Malachio hizo otra seña con la mano y gritó: Ci vediamo a Gerusalemme. Y ya desde una distancia mayor volvió a repetir más alto: ¡El año que viene en Jerusalén! Crucé la plaza que había delante del hotel. No se movía nada más. Todo el mundo se había acostado ya. Incluso el portero de noche había abandonado su puesto y descansaba, como amortajado, en una especie de cámara situada detrás de un mostrador, sobre un lecho angosto, de patas extrañamente elevadas. En la televisión tremolaba, silenciosa, la carta de ajuste. Únicamente las máquinas han comprendido que no se debe dormir más, pensé cuando subí a mi habitación donde también a mí me venció pronto el cansancio.

En esta ciudad hay un despertar distinto a lo que se suele estar acostumbrado. Porque el día irrumpe en un silencio sólo penetrado por gritos aislados, el sonido de una persiana de chapa que se levanta, y el aleteo de las palomas. Cuántas veces, pensaba, habré estado acostado de esta misma manera en una habitación de hotel, en Viena, en Francfort o en Bruselas, escuchando, con las manos entrecruzadas detrás de la cabeza, no el silencio como aquí, sino, con un terror vigilante, el oleaje del tráfico que ya lleva horas pasando por encima de mi cabeza. Así que esto, vuelvo a pensar, como siempre, es el nuevo océano. Sin cesar, las olas se aproximan a grandes empellones por encima de toda la extensión de las ciudades, cada vez más ruidosas, enderezándose cada vez más, se vuelcan en una especie de frenesí a la altura del nivel del ruido y cual oleaje se derraman sobre el asfalto y sobre las piedras, mientras desde las presas que se forman junto a los semáforos ya comienzan a brotar, bramando, olas nuevas. Al cabo de los años he llegado a la conclusión de que es de este estrépito de donde ahora surge la vida que viene después de nosotros y que nos destruirá paulatinamente, del mismo modo que nosotros destruimos aquello que ya llevaba ahí mucho tiempo con anterioridad a nuestra existencia. Por ello me pareció completamente irreal, como si hubiera de ser desgarrado al instante, el silencio sobre la ciudad de Venecia de aquella temprana mañana del día de Todos los Santos, en la que el aire blanco penetraba por la ventana entreabierta de mi habitación cubriéndolo todo con su velo, de forma que yo yacía como en el centro de un mar de niebla. También W., el pueblo en el que pasé los primeros nueve años de mi vida, siempre había estado envuelto en una niebla muy espesa el día de Todos los Santos y el de las Ánimas. Y todos los habitantes, sin excepción, se ponían sus ropas negras e iban a las tumbas que días antes habían arreglado, retirando las plantas que se habían plantado en verano, arrancando las malas hierbas, rastrillando los caminos y mezclando hollín con tierra. Durante mi niñez no hubo nada que me pareciera tener más sentido que aquellos dos días de recuerdo a los sufrimientos de los santos mártires y de las pobres almas, en los que las oscuras figuras de los habitantes del pueblo deambulaban extrañamente inclinadas en la niebla, como si sus propias casas les hubieran sido denegadas. Pero lo que año tras año me causaba una impresión especial era comer los «panecillos de ánimas» que Mayrbeck hacía únicamente para este aniversario, uno sólo por cada hombre, por cada mujer y por cada niño, ni uno más y ni uno menos. Estos «panecillos de ánimas» estaban cocidos de masa de pan blanco y eran tan pequeños que se podían ocultar fácilmente en una mano cerrada. Cada cuatro formaban una fila. Se les espolvoreaba con harina y recuerdo que una vez el polvo de harina que se me había quedado pegado a los dedos después de haberme comido uno de aquellos «panecillos de ánimas» me había parecido ser una revelación, y que durante la noche del día siguiente estuve excavando con una cuchara de palo en la caja de harina, que estaba en el dormitorio de mis abuelos, en lo que me figuré sondear secretos ocultos.

Ocupado con apuntes esporádicos, pero sobre todo con mis reflexiones que discurrían en círculos en parte cada vez más amplios y en parte cada vez más estrechos y a veces también cercado por un completo vacío, en aquel primero de noviembre de 1980 no salí de mi habitación ni un solo instante; en aquel momento pensaba que uno efectivamente se podía suicidar así, sin más, cavilando y meditando, pues si bien había cerrado las ventanas y el cuarto estaba un tanto caldeado, mis miembros, a causa de la inmovilidad, se tornaban más fríos y más rígidos, de modo que cuando por fin el camarero de la casa que había llamado entró con el vino tinto y el pan con mantequilla, me figuré que era ya un muerto enterrado o por lo menos de cuerpo presente, el cual, aunque sin pronunciar palabra, por supuesto, aún se siente agradecido por la libación que se le ha llevado pero que ya no es capaz de tomarse. Me imaginé cómo por la Laguna Verde me llevarían a la isla del cementerio, a Murano o todavía más lejos, hasta San Erasmo o hasta la Isola San Francesco del Deserto, en los pantanos de Santa Catalina. En tanto, caí en un sueño ligero, vi elevarse la niebla, la Laguna Verde extenderse a la luz de mayo e islas verdes que como coles emergían de la tranquila lontananza del agua. Veía La Grazia, la isla del hospital, con una construcción redonda y panorámica desde cuyas ventanas, como en un barco grande que zarpa, miraban hacia abajo miles de locos haciendo señas con las manos. San Francisco flotaba en un cañaveral cimbreante con la cara vuelta hacia abajo, en el agua, y sobre los pantanos caminaba santa Catalina con un pequeño modelo de rueda en la mano con la que le habían partido el cuerpo en dos. La rueda estaba amarrada a un palito y se giraba, susurrando, al viento. La aurora elevaba colores violeta sobre la laguna, y cuando me desperté yacía tendido en la oscuridad. Me pregunté qué es lo que Malachio había querido decir con las palabras Ci vediamo a Gerusalemme, intenté, en vano, recordar su rostro o sus ojos, considerando si no debería ir a buscarle de nuevo al bar junto a la Riva, pero cuanto más lo consideraba menos me podía mover de mi sitio. Pasó la segunda noche en Venecia, y pasaron el día de las Ánimas y una tercera noche, de la que no volví en mí hasta la mañana del lunes en un singular estado de ingravidez. Un baño caliente, el pan con mantequilla y el vino tinto del día de antes, y el periódico que pedí que me subieran a la habitación, me restablecieron tanto que pude coger mi bolsa y ponerme de nuevo en camino.

El bufé de la Ferrovia estaba cercado por el oleaje de un alboroto verdaderamente infernal. Como una especie de isla fija, descollaba de la masa de personas que se balanceaban de un modo semejante a un campo de espigas al viento, parte del cual se mecía hacia las entradas, otra que estaba dentro hacia afuera, otra alrededor del bufé y una última en dirección a las cajeras, sentadas en un puesto elevado un poco más a lo lejos. Lo primero que había que hacer cuando, como yo, se carecía de ticket, era chillar con todas las fuerzas lo que se deseaba a una de las mujeres entronizadas que, vestidas sólo con una especie de mandil, el pelo rizado y la mirada medio hundida en el suelo, flotaban en una impasibilidad absoluta sobre las cabezas de los suplicantes, y, a lo que me pareció obedecía al capricho, seleccionaban un deseo cualquiera de los proferidos por las voces que se entreveraban y superponían, volviendo a repetirlo, en alto y con una seguridad que aniquilaba cualquier género de dudas, por encima de todo el estrépito antes de pregonar a voz en grito a la estancia el precio de lo solicitado, exactamente como si se tratara de una sentencia irrefutable, e inclinándose un poco, condescendientes y despreciativas al mismo tiempo, hacían entrega del papelito y del cambio. Una vez en posesión del ticket, que entretanto ya había adquirido visos de ser de una vital importancia, había que luchar por abrirse paso entre la multitud y hacia el centro de la cafetería, donde, tras un bufé circular, se encontraban los empleados masculinos de este ingente negocio gastronómico, con verdadero arrojo justo frente a la masa que se agolpaba a su alrededor, despachando su trabajo con una serenidad que, ante el trasfondo de un pánico generalizado, producía el efecto de que transcurría un plazo de tiempo distendido. En sus chaquetas blancas de lino recién almidonadas, este servicio de camareros, que apenas mostraba actividad alguna, se asemejaba, de una forma no muy distinta a sus parientes, hermanas, madres e hijas de detrás de las cajas registradoras, a una singular asamblea de seres superiores que aquí, según un sistema oculto, celebraban un día de audiencia sobre una estirpe corrompida por una avidez endémica, impresión que también venía a reforzar el hecho de que a aquellos hombres vestidos de blanco y rebosantes de dignidad, obviamente encumbrados sobre una plataforma elevada en el interior del círculo, el bufé no les llegaba más que a la cadera, aproximadamente; a los profanos, en cambio, por debajo de los hombros, cuando no a la barbilla. El servicio, por lo demás tan refrenado, depositaba vasos, platitos y ceniceros sobre la superficie marmórea del bufé con una vehemencia tal que se podía creer que se esforzaban por dejarlo todo a punto de hacerse añicos. El capuccino me fue servido, y durante un momento me sentí como si con esta distinción hubiese obtenido la victoria hasta entonces más significativa de mi vida. Con un suspiro de alivio miré a la gente que estaba en torno a mí e inmediatamente reconocí mi error, pues me produjeron el efecto de ser un amplio círculo de cabezas cortadas. Si uno de los camareros de chaqueta rígida las hubiera limpiado de la superficie lisa de mármol retirándolas a un movimiento de brazo impetuoso, y todas ellas, estas cabezas cortadas, sin descontar la mía propia, hubieran caído a una fosa de desolladores, no me hubiera sorprendido; más aún, con una luz todavía crepuscular me hubiera parecido incluso justificado si hubiese sido evidente que estas cabezas iban a detentar única y exclusivamente la finalidad última de vaciar algo o introducir algo en su interior. Asaltado por este tipo de observaciones, en ningún modo positivas, y, como había de reconocer, por tales ideas abstrusas, de repente, como si me hallara en el mismo círculo de estos espectros que ingerían su colación matinal dedicados por completo a su persona, había entrado, de improviso, en el campo visual de alguien, y de hecho me encontré con dos pares de ojos dirigidos hacia mí. Aquellos a quienes pertenecían estaban apoyados en la barra que tenía enfrente. Uno sostenía la barbilla apoyada en la palma de la mano derecha, el otro en la izquierda. Como una sombra de nube sobre un campo, sobre mí se cernía la sospecha de que, desde mi llegada a Venecia, había coincidido varias veces con los dos jóvenes que me estaban mirando, no sólo eran figuraciones mías, y de que también habían estado entre los clientes del bar a orillas del Riva, donde había conocido a Malachio. La manecilla del reloj avanzaba hacia las diez y media. Apuré mi capuccino mirando hacia atrás por encima del hombro, me dirigí al andén y me subí al tren de Milán para ir a Verona, como tenía previsto.

En Verona cogí una habitación en la Paloma de Oro y, siguiendo una vieja costumbre, fui inmediatamente al Giardino Giusti.

Allí, durante las primeras horas de la tarde, estuve tumbado en un banco de piedra que había debajo de un cedro. Escuchaba la brisa que entraba y salía del ramaje, como en una caricia, y el ruido sutil que hacía el jardinero al rastrillar los caminos de gravilla por entre los arbustos bajos, cuyo suave aroma seguía impregnando el aire incluso ahora, en otoño. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan bien. No obstante acabé por incorporarme. Al salir del jardín me quedé un rato observando una pareja de blancas palomas turcas que varias veces seguidas, palmoteando algunas pocas aletadas, se elevó perpendicular por encima de las copas de los árboles, permaneció inmóvil durante una pequeña eternidad en las alturas azulinas del cielo y después, volcándose hacia adelante con un sonido gutural que apenas podía abrirse camino hacia afuera de la garganta, descendía planeando, sin que sus cuerpos se movieran, en amplios arcos alrededor de los hermosos cipreses alguno de los cuales quizá lleve en su sitio unos doscientos años. Su verde perpetuo me recordaba a los tejos que se alzan en los patios de las iglesias del condado inglés en el que vivo. Más despacio aún que los cipreses crecen los tejos. No es extraño que en una pulgada de madera de cedro haya más de cien anillos, y se dice que hay árboles que sobreviven más de un milenio y que al parecer se han olvidado por completo de morir. Salí al antepatio, me lavé la cara y las manos, como ya había hecho al entrar, en la fuente colocada en el muro del jardín recubierto de hiedra, eché una última mirada al jardín cuando me dirigía a la salida, devolví el saludo a la postura que desde su oscuro cubículo me hizo un gesto con la cabeza. Bajando por el Ponte Nuovo, la Via Nizza y la Via Stelle llegué a la Piazza Bra. Al pisar el teatro me pareció de pronto como si estuviera implicado en una historia turbia. El teatro estaba desierto a excepción de un grupo de excursionistas tardíos, a los que un cicerone seguramente cercano a los ochenta años, si no de más edad, describía el carácter único de la construcción con una voz ya débil y quebradiza. Desde las gradas superiores a las que me había encaramado, observaba, abajo, el grupo que ahora parecía ser extraordinariamente pequeño. El anciano, que mediría poco más de cuatro pies, vestía una americana que le quedaba demasiado grande y que, al ser jorobado y caminar con una inclinación muy marcada hacia adelante, rozaba el suelo con el borde. Con una extraña claridad, tal vez con una claridad mayor que aquellos que le rodeaban, escuchaba cómo decía que en el teatro se podía advertir, grazie a un’acustica perfetta, I’assolo più impalpabile di un violino, la mezza voce più etérea di un soprano, il gemito più intimo di una Mimi morente sulla scena. Los excursionistas se mostraban poco impresionados por el entusiasmo arquitectónico y operístico del guía contrahecho, que, mientras se dirigía a la salida, seguía añadiendo esta o aquella observación a sus explicaciones, para lo que se detenía de continuo, se daba la vuelta, y elevaba el dedo índice de la mano derecha hacia el grupo que, asimismo, se había quedado parado, como un maestro de escuela diminuto al frente de una recua de niños que le sacaban una cabeza. La luz, muy horizontal, caía al interior por encima del borde del teatro, y después de que el viejo y su auditorio lo hubieran abandonado, aún me quedé un buen rato sentado, completamente solo, rodeado del relumbrar rojizo del mármol, o al menos así me lo figuré, pues hasta que no hubo transcurrido bastante tiempo no percibí las dos figuras sentadas en las profundas sombras de la otra mitad del teatro, en las piedras. No cabía duda, eran de nuevo los mismos jóvenes que por la mañana, temprano, habían fijado su vista en mí en la Ferrovia de Venecia. Como dos vigilantes permanecían inmóviles en sus puestos hasta que la luz se hubo extinguido por completo. Después se levantaron y me pareció que se inclinaban el uno hacia el otro antes de bajar de las gradas y desaparecer en la oscuridad de la salida. En un primer momento no fui capaz de moverme de mi sitio, tan grave era el significado que tenían para mí estos encuentros, con toda probabilidad absolutamente casuales. Ya me veía toda la noche sentado en el teatro, paralizado de miedo y de frío. Finalmente, tuve que reunir todo mi pensamiento racional para levantarme y poderme dirigir a la salida. Cuando ya había recorrido aproximadamente la mitad del camino, me atormentó con insistencia la imagen de una flecha, surcando el espacio aéreo gris a toda velocidad, que a cada momento me atravesaría el omóplato izquierdo y que con un ruido extrañamente intenso se emplazaría en el centro de mi corazón.

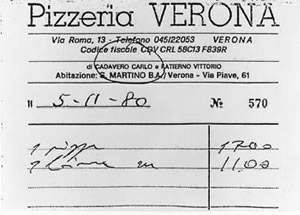

Los próximos días estuve casi exclusivamente ocupado en mis investigaciones sobre Pisanello, por cuya causa había decidido ir a Verona. Ya hacía años que las imágenes de Pisanello habían despertado en mi interior el deseo de poder renunciar a todo excepto a la contemplación. Lo que me atrae no es sólo el arte realista de Pisanello, enormemente desarrollado para su época, sino la forma en la que consigue que este arte aflore en una superficie ciertamente incompatible con un modo de pintar realista, en la que a todo, a los protagonistas y a las comparsas, a los pájaros del cielo, al bosque agitado de verde y a cada una de las hojas, le es asignada la misma razón de ser sin que haya nada que la restrinja. Fue esta inclinación por el pintor Pisanello, profesada desde hacía años, la que me condujo de nuevo a la Chiesa Sant’Anastasia para ver el fresco que había elaborado sobre la entrada a la capilla de los Pellegrini, alrededor del año 1435. La capilla de los Pellegrini, situada en el lateral izquierdo de la iglesia, ya no existe hoy en día como tal. En los arcos de la entrada se ha incorporado un tabique mal pintado de color marrón y provisto de una puerta, detrás del cual se encuentra ahora la sala de descanso de la sacristana, si es que no se trata de su vivienda. Sea como fuere, la sacristana, una mujer pesarosa y ya casi consumida por los largos años de silencio y de soledad, después de abrir, al poco de haber dado las cuatro de la tarde, la pesada puerta principal guarnecida con hierro, y de acercárseme con paso vacilante, como una sombra, atravesando la nave de la iglesia que estaba frente a mí, el único visitante, desapareció sin pronunciar una palabra en el interior de este apartado. Durante el tiempo que estuve contemplando el fresco, aparecía con la misma regularidad que si hubiera sido condenada a dar vueltas por los siglos de los siglos, y se alejaba adentrándose en la oscuridad, un trecho más adelante, para, poco después, tornando a su órbita, volver a dirigirse a su habitáculo. Apenas un rayo de luz del día traspasa la nave lateral de Sant’Anastasia. Incluso a las primeras horas de la tarde más clara impera el crepúsculo más profundo. De ahí que sólo se pueda reconocer de una forma vaga la obra de Pisanello, situada sobre el arco de la puerta a la antigua capilla. Pero introduciendo monedas de mil liras en una caja de chapa puede iluminarse durante un tiempo que a veces parece muy largo y otras muy corto. Entonces se puede ver con claridad cómo San Jorge está a punto de partir en busca del dragón y se despide de la principessa. De la mitad izquierda de la pintura sólo se ha conservado el monstruo, algo descolorido, con dos crías de su carnada que aún no tienen alas. Algo de huesos y osamenta, y restos de animales y de seres humanos sacrificados para la satisfacción del dragón, yacen en derredor, desperdigados. El vacío al que conduce el fragmento, sin embargo, permite entrever el horror que, según la leyenda, colmaba entonces a los habitantes de la ciudad palestina de Lydda. La parte derecha del fresco, la otra parte principal, está casi íntegra. Una región, que más bien recuerda al norte, se eleva, como ha de decirse en consonancia con el tipo de la representación, hacia el cielo azul. Como único objeto de composición, un barco, con las velas hinchadas, navega hacia un brazo de mar indicando la lejanía. Por lo demás todo es presente y terrenal, el país ondulado, los campos arados, los arbustos y las colinas, la ciudad con sus tejados, torres y almenas y con los patíbulos, cuyos bamboleantes ahorcados —un recurso muy apreciado de aquella época— confieren a la escena una vivacidad propia. Matorrales, arbustos y hojas están pintados con el mayor esmero, y con amor incluso los animales, a los que Pisanello ha concedido siempre muchísima atención: la cigüeña que vuela tierra adentro, los perros, el macho cabrío y los caballos de los siete jinetes, entre los que se encuentra un arquero calmuco con una dolorosa expresión de intensidad en el rostro. En el centro del cuadro se ve a la principessa en un traje de plumas y a San Giorgio, de cuya armadura se ha exfoliado la plata pero a quien aún circunda el brillo de su cabellera, rojiza y dorada. Es admirable cómo Pisanello ha sabido retirar la mirada masculina del caballero, que asoma con ímpetu y ya se desvía hacia un lado, hacia el arduo y sanguinario cometido, de la determinación del ojo femenino insinuada sólo por una inclinación insignificante del límite del párpado inferior. Durante el tercer de mi estancia en Verona, a la hora de la cena fui a parar a una de las pizzerías que había emplazadas en la Via Roma. No sé de qué forma escojo los locales que frecuento en las ciudades extranjeras. Por un lado soy demasiado selectivo y a lo largo de varias horas recorro calles y callejuelas antes de poder decidirme; por otro, la mayoría de las veces acabo por meterme al azar, sencillamente, en cualquier sitio, donde, en un entorno desconsolador y dominado por una gran inquietud, engullo un plato que no me agrada en absoluto. Lo mismo ocurrió aquella noche del 5 de noviembre, pues de haberlo reflexionado tan sólo un momento seguramente no hubiera sobrepasado el umbral del restaurante que ya desde fuera daba la impresión de tener una reputación no muy buena. Pero ahora ya estaba sentado en una de las sillas de cocina, tapizadas con un plástico rojo jaspeado, a una pequeña mesa coja que había apostada en el interior de una gruta recubierta con redes de pesca. El revestimento del suelo y las paredes se había conservado en un horrendo azul marítimo que en mí frustraba toda esperanza de poder volver a ver algún día tierra firme. La sugestión de estar rodeado por todas partes de agua se perfeccionaba con una marina que colgaba frente a mí en un marco pintado al oro viejo a escasa distancia del techo. Representaba, como por regla general suele suceder en las marinas, un barco inclinándose sobre la parte superior de una ola azul turquesa, con crestas de una blancura nivea, para precipitarse a las profundidades absolutas que se abrían bajo su proa. Era, evidentemente, el momento previo a la catástrofe. Una sensación de malestar se apoderaba de mí con una intensidad que crecía por momentos. Me vi en la imperiosa necesidad de empujar a un lado el plato con la pizza, de la que apenas había comido la mitad, y de agarrarme con ambas manos al borde de la mesa, tal y como se adhiere a la borda alguien que se marea. Sentía cómo se me iba enfriando la frente a causa del miedo, y sin embargo no era capaz de llamar al camarero y pedir la cuenta. En lugar de eso, para volver a tener la realidad delante de los ojos, del bolsillo de la chaqueta saqué el periódico que me había comprado por la tarde —era el Gazzettino, que se edita en Venecia— extendiéndolo sobre la mesa tanto como me era posible. En un primer momento mi mirada se quedó prendida de un artículo en el que la redacción informaba de que a lo largo del día anterior, el 4 de noviembre, habían recibido la carta de un lector escrita en extraños caracteres rúnicos, en la que un grupo hasta ahora completamente desconocido llamado

se atribuía una serie de crímenes que se habían sucedido desde el año 1977 en Verona y otras ciudades del norte de Italia. El artículo traía a la memoria de los lectores los casos que habían quedado sin aclarar. En un hospital veronés, a finales de agosto de 1977, el gitano Guerrino Spinelli murió a consecuencia de las graves quemaduras sufridas cuando unos desconocidos prendieron fuego al viejo Alfa, en el que tenía por costumbre pasar la noche, en las afueras de la ciudad. Más de un año después, en Padua, el camarero Luciano Stefanato fue hallado muerto con dos cuchillos de cocina de veinticinco centímetros en la nuca, y de nuevo un año más tarde, en Venecia, Claudio Costa, heroinómano de veintidós años, fue asesinado de treinta y nueve puñaladas. Ahora estamos a finales de otoño de 1980. El camarero me trae la cuenta. La desdoblo. Las letras y los números se desvanecen delante de mí. 5 de noviembre de 1980. Via Roma. Pizzería Verona. Di Cadavero Cario e Patierno Vittorio. Patierno y Cadavero.

Suena el teléfono. El camarero seca un vaso y lo sostiene a la luz. Cuando por fin creo que no voy a poder aguantar el sonido más tiempo, lo descuelga. Después, apretando el auricular con la cabeza inclinada a un lado contra el hombro, camina de un lado a otro de la barra tanto como se lo permite el cable. Sólo cuando habla él permanece quieto y vuelve la mirada al techo. No, dice, Vittorio no está. Que está de caza. Claro que era él, Cario. ¿Quién si no? ¿Quién si no iba a estar en este comercio además de él? No, nadie. En todo el día no. Y ahora sólo un cliente. Un inglese, dice mirándome con un gesto de lo que a mí me pareció cierto desdén. Que no era ningún milagro. Los días se estaban haciendo cortos. Se acercaban malos tiempos. L’inverno è alle porte. Sí, sí, l’inverno chilla de nuevo volviendo a mirar hacia mí. Mi corazón deja de latir por un segundo. Pongo 10.000 liras en el plato, doblo apresuradamente el periódico, me precipito hacia afuera, a la calle, corro hasta el otro lado de la piazza, allí me dirijo a un bar iluminado con mucha claridad, pido un taxi, vuelvo en taxi al hotel, hago el equipaje a toda prisa y huyo en el tren nocturno a Innsbruck. Sentado en mi compartimento, estoy preparado para lo más terrible, incapaz de leer algo, incapaz también de cerrar los ojos, escuchando el ritmo de las ruedas. En Rovereto se sube una anciana tirolesa con una bolsa de compras cosida a base de remiendos de piel. Va acompañada de su hijo, de unos cuarenta años quizá. A los dos les estoy agradecido sobremanera cuando, pese a que el vagón está completamente vacío, se sientan en el que voy yo. El hijo ha apoyado la cabeza contra la pared. Con los párpados hundidos, casi todo el tiempo sonríe bienaventurado para sus adentros. Sólo de vez en cuando es víctima de una contracción en el pecho. Entonces la madre, para tranquilizarle, le hace algunos signos en la superficie de su mano izquierda que reposa en su regazo, abierta como una hoja en blanco. El tren avanza montaña arriba. Poco a poco me encuentro mejor. Salgo al pasillo. Estamos en Bolzano. La tirolesa se apea del tren con su hijo. Cogidos de la mano, los dos se dirigen al paso subterráneo. Aún antes de que hayan desaparecido por completo, el tren se vuelve a poner en marcha. Ahora se percibe que comienza a hacer más frío. El viaje es más lento, menor la cantidad de las luces y la oscuridad más profunda. La estación de Franzensfeste pasa flotando junto al tren. Veo imágenes de una guerra pasada. Conquista de la cumbre del puerto —Vall’Inferno— 26 de mayo de 1915. Haces de fuego en las montañas y un bosque destruido a balas y cañonazos. Trazos de lluvia esgrafían las ventanas. El tren cambia una vía. El resplandor desvaído de las lámparas de arco cae al interior del compartimento. Paramos en el paso de Brenner. Nadie se apea y nadie se sube al tren. Los aduaneros, en sus abrigos grises, caminan fuera, sobre el andén, de uno a otro lado. La parada dura por lo menos un cuarto de hora. Al otro lado, las cintas plateadas de los raíles. La lluvia da paso a la nieve. Y sobre la zona prevalece una pesada quietud, interrumpida sólo por el bramido de animales anónimos que en alguna vía de maniobras sumergida en la oscuridad esperan a proseguir su transporte. La noche de los tiempos se prolonga mucho más que su propio día, y nadie sabe cuándo ha sido el equinoccio.

En el verano de 1987, siete años después de esta huida de Verona, cediendo finalmente a una necesidad que desde hacía mucho tiempo me perturbaba, volví a recorrer el trayecto de Viena a Verona, pasando por Venecia, para examinar con mayor detenimiento los vagos recuerdos que me quedaban de aquella época llena de peligros, y así tal vez poder escribir algo de todo ello. El tren nocturno de Viena a Venecia, en el que a finales de octubre del año ochenta casi no había visto a ningún ser humano más que a una maestra de escuela neozelandesa, estaba ahora, en plenos meses vacacionales, de tal modo abarrotado que tuve que quedarme todo el viaje de pie, afuera, en el pasillo, o bien estar en cuclillas, adoptando diferentes posturas, extremadamente incómodas, entre las maletas y las mochilas que se apilaban por doquier, lo que trajo consigo que, en vez de en el sueño, me sumiera en mis recuerdos. Para ser más exactos mis pensamientos, o por lo menos así me lo parecía, se elevaban hacia el interior de algún espacio de fuera de mí mismo cobrando más y más altura, y después, cuando ya habían alcanzado una altura determinada, fluían desde este espacio en el que se estancaban hacia mi interior, como agua por encima de una presa. El tiempo que trabajaba en mis notas transcurría más rápido de lo que yo había tenido nunca por posible, y no volví a tomar conciencia de la realidad hasta que el tren, rodando desde Mestre con lentitud sobre el dique del ferrocarril, cruzó la laguna que reposa a izquierda y a derecha en el fulgor de la noche. Fui uno de los últimos que se desmontó en Santa Lucia y, con mi bolsa de viaje de lino azul al hombro, como siempre, bajé por el andén hasta el vestíbulo, en donde acampaba una verdadera legión de turistas con sus sacos de dormir tendidos sobre esterillas de paja, echados muy juntos los unos de los otros, como sólo es habitual en un pueblo extranjero de camino por el desierto. También fuera, en la plaza que había delante, había un sinnúmero de chicos y chicas jóvenes tumbados en grupos, en parejas o solos, sobre los escalones y por todas las inmediaciones. Me senté abajo, a las orillas del Riva, y volví a sacar mis cosas de escribir, el lapicero y el bonito papel lineado. Sobre los tejados y cúpulas del este de la ciudad ya ascendía el resplandor rojizo de la mañana. Aquí y allá se movían algunos de los durmientes que habían pasado la noche en el campo raso, se incorporaban un poquito y comenzaban a sacar sus cuatro cosas, algo para comer o para beber, y lo volvían a guardar todo meticulosamente. Al cabo de poco tiempo, ya había alguno que otro inclinado bajo sus bultos que con frecuencia les rebasaban más de una cabeza, vagando por entre sus hermanos y hermanas que aún yacían en el suelo, como si tuvieran que ejercitarse en las dificultades de la siguiente etapa de un viaje infinito.

Estuve entretenido con mis apuntes durante la primera mitad de la mañana, sentado junto a los Fondamenta de Santa Lucía. El lápiz se deslizaba fácilmente sobre el papel y de vez en cuando cacareaba un gallo que estaba encerrado en una jaula en el balcón de una casa situada al otro lado del canal. Cuando volví a levantar la vista de mi trabajo, todas las sombras de los durmientes de la plaza de la Ferrovia habían desaparecido o se habían disipado, y el tráfico matinal había dado ya comienzo. De repente, por delante de mí pasó una barca cargada con montañas de basura, a lo largo de cuyo borde corría una rata grande que se arrojó de cabeza al agua. No sé si fue esta escena lo que me hizo tomar la decisión de no quedarme en Venecia, sino seguir a Padua sin mayor demora y una vez allí ir a ver la capilla de Enrico Scrovegni, de la que hasta entonces no conocía más que una mera descripción que trata de la fuerza íntegra que ostentaban los colores de los frescos del pintor Giotto, y de la determinación aún reciente que impera en cada paso, en cada facción del rostro, de las figuras que aparecen proscritas en ellos. Cuando, recién llegado del calor de fuera que aquel día ya pesaba sobre la ciudad a horas tempranas de la mañana, estuve en el interior de la capilla delante de las pinturas murales que se extendían en cuatro hileras desde la cornisa hasta el borde del suelo, lo que más me sorprendió fue el lamento silencioso que elevan los ángeles, suspendidos, desde hace casi setecientos años, sobre la desgracia infinita. En el silencio de la sala se podía escuchar este lamento como si de un estampido se tratase. Los mismos ángeles, en su dolor, habían contraído tanto las cejas, que parecían unir los dos ojos. ¿Y acaso no son y con diferencia, pensaba, las alas blancas con los escasos vestigios verde claro de tierra de Verona lo más maravilloso de todo cuanto hayamos podido imaginarnos jamas? Gli angeli visitano la scena della disgrazia. Con estas palabras en mente, a través de un tráfico estrepitoso regresé a la estación, que no quedaba lejos de la capilla, para coger el próximo tren que saliera hacia Verona, donde esperaba poder averiguar algo que guardase relación tanto con mi propia estancia en esta ciudad, interrumpida hacía siete años de una forma tan brusca como con aquel mediodía inconsolable que el doctor Kafka, según cuenta el mismo, pasó en septiembre de 1913 de camino de Venecia al lago Garda de Verona. Cuando, apenas transcurrida una hora de un viaje abundante en corrientes de aire —el paisaje resplandecía en el interior con las ventanas abiertas—, en el marco de mi campo visual ya se estaba aproximando la Porta Nuova y divisé la ciudad enclavada delante el semicírculo de las montanas, me vi en la imposibilidad de apearme del tren.

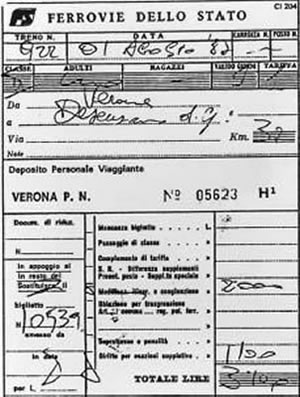

Incapaz de moverme, permanecí, ante mi propio asombro, que no era poco, en mi asiento, y cuando el tren hubo abandonado Verona y el revisor vino de nuevo por el pasillo le pedí que me expidiera un billete adicional para Desenzano, donde, como bien sabía, el doctor Kafka, el domingo 21 de septiembre de 1913, si bien henchido de la sola felicidad de que en aquel preciso momento nadie podía imaginarse dónde estaba, por lo demás profundamente afligido, estuvo solo, tumbado en la orilla del lago, en la hierba, mirando las ondulaciones del cañaveral. Cuando, al alejarse, el tren, después de lo que me pareció una eternidad, quedó contraído hasta alcanzar el tamaño del punto de fuga occidental, la estación de Desenzano, que aún en 1913 distaba mucho de estar finalizada y en la que, desde entonces, por lo menos en lo que concierne a su imagen externa, no se habían hecho grandes cambios, se hallaba abandonada a la claridad del mediodía. Sobre las vías que, tanto como alcanzaba la vista, discurrían en línea recta al encuentro del horizonte, vibraba el aire. Los campos abiertos se extendían hacia el sur. El mismo edificio de la estación, pese a su abandono, causaba la impresión de estar adecuado a sus fines. Por encima de las puertas que daban al andén estaban escritas las designaciones de cargo del personal de la estación en hermosos caracteres grabados en el cristal de las claraboyas. Capo stazione titulare. Capo di statione superiore. Capi stazione aggiunti. Manovratori manuali. Estuve esperando a que por lo menos un representante de esta jerarquía ya acabada saliera por una de las puertas y me saludara: el jefe de la estación con un monóculo fulgurante, o un mozo de equipaje con mostacho y mandil hasta los pies, pero no se movió nada. También el interior del edificio estaba vacío. Anduve un buen rato por su interior, subiendo y bajando escaleras, hasta que encontré el urinario público, en el cual, como en el resto del edificio, desde comienzos de siglo no se había acometido trasformación alguna. Las cabinas de madera, de color verde militar, los pesados lavabos de loza y los azulejos blancos habían envejecido, se habían desprendido y estaban surcados de fisuras grisáceas, pero por lo demás habían permanecido inalterados a excepción de los numerosos grafitos, en su totalidad procedentes de los últimos veinte años. Al lavarme las manos me miré en el espejo y me pregunté si el doctor Kafka, que viniendo de Verona tenía que haberse bajado también en esta estación, no se habría contemplado el rostro en la luna de este mismo espejo. Lo cierto es que no hubiera sido nada extraño. Y me parecía que uno de los grafitos que había junto al espejo aparentaba precisamente indicar esto mismo. En una letra torpe ponía Il cacciatore. Después de haberme secado las manos, quise añadir aún las palabras nella selva nera.