Dennis Hennek en el final de Zebra, en la ruta Tis-sa-ack del Half Dome, 1968. (Foto: Glen Denny).

La ascensión épica de Harding y Caldwell a la Wall of Early Morning Light fue una gran aventura que atrajo nuestra atención hacia varios temas: el peligro de los medios de comunicación; una vez más, la cuestión de las expansiones; y finalmente, la consideración estética sobre si la línea era natural El último punto es casi académico, ya que la ruta nos forzó a muchos a aceptar lo que ya sabíamos: las grandes líneas naturales de Yosemite ya se habían abierto. La Wall of Early Morning Light simplemente fue la señal para bajar el telón.

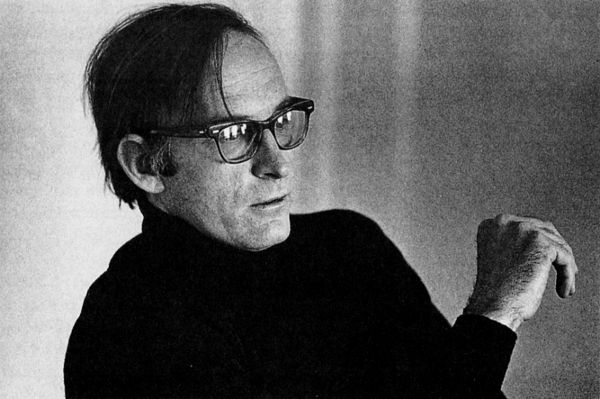

JIM MCCARTHY, 1971

¿Quién puede decir cuándo acabó la edad dorada? Aunque indudablemente no ocurrió en una noche, se podría marcar este fin en el 1970, año en el que acontecieron numerosos sucesos importantes, algunos relacionados con la escalada y otros no. Fue el año en el que el Campo 4 se «renovó», una reforma completa que provocó su nueva denominación: campamento Sunnyside; con sus plazas «unificadas» y numeradas, era un reclamo muy distanciado del estilo «tira el saco de dormir en cualquier parte» del pasado. Toda la parte superior del camping, la sección favorita de los escaladores, se cerró permanentemente, si bien he de admitir que esta zona estaba pisoteada de un modo denigrante, hecho sujeto a una merecida reprobación. Se impuso una tarifa por acampar de tres dólares por noche, un precio desmesurado para muchos escaladores; Robbins calificó esta acción como el final «de la tradicional acampada al estilo laissez faire, un hábito condenado al fracaso desde hace mucho tiempo, debido al aumento de la población y del ocio, y a los visitantes “de cuatro ruedas”» (durante el verano de 1972 parte del Campo 4 se convirtió en una zona abierta; más tarde todo el campamento se delimitó).

El resto de Yosemite también estaba cambiando. El suelo del Valle se había convertido en una ciudad, con contaminación, crimen, atascos en los aparcamientos e incluso un banco. La comparación de dos cifras de visitantes del parque ilustran mejor esta triste historia: cuando Dick Leonard y su grupo llegaron en 1933 acudían doscientas cincuenta mil personas al año; en 1970 llegaron a dos millones quinientas mil. Chris Jones expuso un efecto de este aumento espectacular de los visitantes en «El final de las Montañas», un artículo melancólico publicado en el American Alpine Journal de 1970. «El presidente Reagan —escribió— ha anunciado la aparición de un nuevo sistema de reserva por ordenador a lo largo y ancho del estado, e irónicamente esto se define como progreso. Para los montañeros es la antítesis del progreso; es otra libertad perdida».

Jones también habló de aquéllos que estaban «jugando con los aspectos heroicos y atractivos del montañismo» y previno a los lectores de «tener cuidado con los medios de comunicación, que buscan sensacionalismo y con la publicidad, que convertirá el montañismo en otro gran negocio». Aquí, Jones aludía en parte a la creación el año anterior de una escuela de guías en el Valle, la cual vendía camisetas con este lema Go climb a rock (ve a escalar una roca), además de cursos de escalada. Wayne Merry, famoso por la odisea de El Cap, y Loyd Price, un fuerte escalador y una figura incipiente de la Curry Company, dirigían el negocio. Los residentes del Campo 4 detestábamos la idea, ya que sentíamos que la escalada en el Valle era demasiado valiosa y demasiado personal como para ensuciarla con la comercialización. Incluso los del Este, finalmente en sintonía con los acontecimientos del Valle, estaban disgustados: Jim McCarthy escribió que «aquéllos que poseen una intención puramente comercial deberían examinar sus conciencias. Aquéllos que verdaderamente sientan la llamada de las montañas, acudirán a ellas; no necesitamos ser evangelistas». Ed Leeper, un fabricante de clavos que había escalado de vez en cuando en el Valle durante más de una década, también se lamentó del naciente mercantilismo: «Creo que deberíamos salir y esforzarnos en restaurar la imagen repugnante que la escalada y los escaladores tenían hacía unos años». Fue Galen Rowell, de todos modos, quien lo expresó más directamente:

¿Por qué ha de ser libre la escalada?

Pensó la Y. P. & Company descarada.

Ahora Merry y Price controlan este viejo vicio

y de paso se llevan un pellizco.

Además de las multitudes, la remodelación del campamento y la escuela de escalada, se produjo un marcado aumento del número de escaladores. La era «en contra de lo establecido» de finales de los sesenta había dado lugar a un vasto movimiento de jóvenes que querían «volver a la naturaleza», y mochileros y escaladores acudieron en bandadas a la sierra nevada. Parte de nuestro malestar ante esto, por supuesto, venía del hecho de que ya no estábamos haciendo algo único. Los turistas y los hippies escalaban las paredes sin tener ni idea de la impresionante historia del Valle, ni de su lugar en el mundo de la escalada. Naturalmente, ellos disfrutaban en las paredes, pero ahora nosotros teníamos que ponernos a la cola para hacer algunas de nuestras rutas favoritas, aquellas que en nuestra juventud sólo se hacían dos o tres veces por año. También era un problema la basura que apareció en las bases y recorridos de las rutas. Mike Graber, un recién llegado que estaba comenzando su destacada trayectoria en montaña, se mostró impresionado por la cantidad de basura que vio en la cara noroeste del Half Dome: «Pensé que los escaladores tenían una educación diferente».

No todos los problemas concernían a los escaladores. Una manifestación que incluyó a niños con flores y a guardas a caballo en Stoneman Meadow, debajo de Glacier Point, el 4 de julio de 1970, fue primera página de los periódicos de San Francisco y provocó que los escaladores tuvieran que apaciguar su lugar, antes tranquilo. ¿Queríamos que el mundo «real» y sus problemas entraran en el Nirvana? Robbins previno a los lectores del Summit que «aquéllos que planeen una visita a Yosemite harán bien en mirar al frente; se exponen a que les registren el coche por cualquier falta menor y a que les busquen».

Naturalmente, al mismo tiempo se promovieron en el Valle muchos cambios significativos y positivos en cuanto a la escalada. Entre éstos habría que destacar quizá la llegada de un nuevo invento que, en unos años, cambió completamente el estilo de escalada en América. Desde que aparecieron los clavos a principios de siglo, los escaladores británicos los habían evitado; pensaban que depender del clavo era una desagradable muleta moderna, un hábito continental que no había que imitar. Pero, cuando la escalada se fue haciendo más difícil y peligrosa, los inteligentes británicos idearon una solución intermedia para protegerse de las grandes caídas: «cuñas de piedra artificiales». Hacia 1926, los pioneros llevaban a las rutas guijarros de río preparados y, cuando se ponía difícil, empotraban uno del tamaño apropiado en la fisura. Después de colocar una cinta alrededor de la piedra y chaparle un mosquetón y la cuerda, estos escaladores disfrutaban de un punto de protección similar al que ofrecía un clavo, pero sin el estigma de «mecanización». A finales de 1950 los escaladores empezaron a usar «empotradores mecánicos», los cuales tenían una clara ventaja: podías pasarle la cinta antes de comenzar, ahorrando así tiempo y energía durante la escalada. Hacia mediados de los sesenta los escaladores ingleses John Brailsford y Trevor Peck comenzaron a fabricar empotradores especiales de aluminio con un agujero para meter una cinta, así como otros más pequeños que llevaban incorporados un alambre delgado pero resistente.

Los clavos, por supuesto, eran perfectamente adecuados para protegerse y, excepto en Gran Bretaña, eran el símbolo principal del mundillo de los escaladores. Los empotradores (también llamados fisureros) no habrían tenido una aceptación tan rápida en América si, al mismo tiempo que se perfeccionaron en Inglaterra, no se hubiera producido otro fenómeno en ciertos lugares como Yosemite. Todos los escaladores del Valle eran conscientes, hacia 1967, de que los clavos duros de cromo-molibdeno podían destruir las fisuras. Cada vez que se sacaba uno de estos magníficos clavos, la fisura se desgastaba y se hacía un poco más ancha: el acero es más duro que el granito. En rutas frecuentadas, como la Serenity Crack, las fisuras que antes tenían poco más de medio centímetro ahora tenían ensanchamientos de un par de centímetros. Semejantes marcas en las fisuras eran visibles desde decenas de metros (la única ventaja era que estos ensanchamientos permitían hacer en libre muchas rutas, ya que los humanos habían fabricado sin querer emplazamientos perfectos para empotrar y agujeros para meter los dedos de las manos y los pies). También a mediados de los sesenta comenzó a surgir una toma de conciencia medioambiental; los habitantes del Campo 4 empezamos a darnos cuenta del deterioro de las fisuras y a plantearnos una solución. ¿Serían los pitones fijos la respuesta? No, ésa no era la tradición del Valle, y la gente sencillamente los robaría de las rutas. ¿Buriles? ¡Dios nos libre! ¿Qué hacer? Los empotradores, que no dañaban la roca, llegaron justo en el momento preciso.

La primera mención de los empotradores que he encontrado en el contexto de la escalada americana apareció en el número de abril de 1965 del Summit. Un escalador inglés llamado Anthony Greenbank, quien había escalado en Colorado usando empotradores de su país, escribió un artículo sobre su uso. Resultó que Robbins estaba en Boulder en ese momento (el verano de 1964) y escaló con Greenbank. Al usar un empotrador en un paso en Eldorado Canyon, Robbins le dijo a Greenbank (con palabras que tienen toda la pinta de ser versión de Greenbank): «Sabes, estos empotradores están bien. De hecho, he colocado uno realmente bien; fíate de los británicos. ¿Cómo podría un pequeño país como ése haber dominado el mundo tanto tiempo si no fuera extremadamente inteligente?». En realidad le dijo al británico que «los empotradores no están mal, pero creo que harían perder mucho tiempo en una ruta larga».

Hacia junio de 1966, aunque había escalado en Inglaterra dos veces por entonces, Robbins todavía no apoyaba completamente el uso de los empotradores en Yosemite. Me escribió: «Creo que podemos aprender mucho de los británicos, y veo algún lugar de los Estados Unidos en el que puede aplicarse la filosofía de que poner muchos clavos no es un buen estilo; el uso de empotradores sería bueno en lugares como Tahquitz donde, después de años de meter y sacar clavos, las fisuras se han desgastado tanto que las rutas se han modificado». Pero en 1967 Robbins vio la luz, y aquel año apareció una gran cantidad de artículos en el Summit, revista cuya sección de escalada tenía como editor a Robbins. El más representativo fue un artículo escrito por él mismo, «Nuts to You» (Empotradores para ti) que salió en el número de mayo. El título chistoso vino de un arrebato de Chuck Pratt cuando Robbins le dijo que iba a llevar algunos empotradores en su siguiente escalada. A Pratt, un conservador, obviamente no le gustó la idea, pero acabó aceptando los nuevos artilugios. En su artículo, Robbins contó brevemente la historia del uso de los empotradores y admitió que había tardado en subirse al tren de este invento: «Aunque entendía su utilidad en Gran Bretaña, antes consideraba que en Estados Unidos los clavos eran mucho más eficaces y que, en Yosemite en particular, las fisuras no eran buenas para meter empotradores. Estaba equivocado. Ahora me he dado cuenta de que había subestimado estos inventos concebidos con inteligencia».

Una de las razones por las que los empotradores no fueron aceptados inmediatamente por los escaladores del Valle fue que la mayoría de las fisuras, desgastadas por la acción del hielo, eran totalmente paralelas y por tanto no aptas para la instalación correcta de un empotrador. De hecho, las fotos que aparecieron en el número de mayo del Summit de empotradores emplazados en fisuras del Valle no reforzaban demasiado el argumento de la conveniencia de su uso: los cacharros parecían a punto de salirse. Otro motivo de lo relativamente lento de su aceptación concernía a su forma y su tamaño. Los primeros eran primitivos y abarcaban un rango pequeño, aptos para fisuras desde medio centímetro hasta tres. Además, debido a la simpleza de su forma, sólo se podían meter en dos sentidos, lo que limitaba bastante su utilidad.

Robbins estaba por entonces bien informado para escribir sobre los empotradores, o como los denominó «ayudas silenciosas». El otoño anterior él y Liz, junto a otros dos escaladores ingleses, Mike Dent y Victor Cowley, habían hecho una «apertura silenciosa» en el Sentinel Rock, utilizando sólo empotradores. Primero conocida como Chockstone Gorge, y luego como Boulderfield Gorge, la ruta, de trescientos metros, no era fácil: incluía pasos en libre de 5.9 y un vivac. Robbins escribió que «probablemente es la ruta más difícil de esta longitud que se ha realizado sin clavos en Estados Unidos». Si se hubiera instalado una placa en la base de esta ruta, se leería: «Aquí, el 29 de septiembre de 1966, nació la escalada sin clavos del Valle, un acontecimiento que salvó las fisuras de Yosemite de la destrucción masiva».

En el mismo mes en que apareció «Nuts to You», Robbins y su mujer realizaron otra apertura importante, de nuevo sin clavos, cerca del Lower Brother. Esta ruta se convertiría en la más popular del Valle, y con toda razón, ya que asciende por un excelente sistema de fisuras durante seis largos, con repisas en las reuniones y unas magníficas vistas de la zona baja del Valle. Bautizada Nutcracker Sweet por el ingenioso Robbins, el nombre de la ruta pronto se acortó a simplemente Nutcracker. Esta estupenda ruta de 5.8 es todavía una escalada obligada para los primerizos del lugar.

A finales de los sesenta, los habituales del Valle ya usaban los empotradores unas dos terceras partes del tiempo, pero a otros les costó aceptar los nuevos juguetes. Algunos neófitos los adoptaron inmediatamente y no tardaron en beneficiarse de las ventajas de los pequeños trapezoides de aluminio. Un día de mayo de 1970 quedé para escalar con Fritz Wiessner, un veterano de setenta años que se había quedado muy cerca de la cumbre del K2 en 1939. Fritz mencionó que le gustaría llevar a dos amigos, Toni Hiebeler y Richard Hechtel. Aunque estos nombres me sonaban (también eran «viejos» escaladores famosos) torcí el gesto, sin muchas ganas de hacerme cargo de un grupo de extraños. Fritz sintió mi inquietud y me preguntó con naturalidad si quería que alguien más me ayudara a guiarles. Mi mirada instintiva localizó a Joe Kelsey, que estaba sentado en su mesa del Campo 4 comiendo a cucharadas unos cereales. Fui hasta él y le conté esta oportunidad de oro: ¡poder escalar con Fritz el del K2; Hiebeler, del Eiger; y Hechtel, de la arista Peuterey! Se lo pensó. «Joe —le rogué—, piensa en tus memorias; piensa en las historias para tus nietos. ¡Ayúdame, por amor de Dios!».

Lo analizamos. Discutimos. Le prometí favores a cambio. Al final, como los caballeros antiguos, Kelsey no podía rechazar una aventura. Sólo me hizo una petición: «No quiero ningún problema. Yo iré de primero en mi cordada, ¿vale?». Eso era exactamente lo que yo pensaba: no podíamos dejar que ninguno de esos tipos escalara de primero. Lo primero, todos tenían entre los cuarenta y los setenta años, y no se encontraban en una buena forma. Sin embargo, nosotros estábamos cerca de los treinta, descorteses y tan vigorosos como dóbermanes. Segundo, no le temían mucho a lo liso del granito de Yosemite. Nosotros sí. Tercero, uno de ellos había solicitado que hiciéramos la Nutcracker sólo con empotradores, y estos tipos seguramente ni siquiera habían visto uno en su vida. Nosotros sí. «Tienes razón —manifesté—, alguien puede salir perjudicado si no nos hacemos cargo nosotros. Tenemos que ser firmes».

En la base de la ruta les mostramos nuestros manojos de fisureros a los tres escaladores del viejo mundo. Hechtel afirmó que los conocía. «Soy físico —sentenció con autoridad—. Conozco los principios en los que se basa». Pero cuando Kelsey y yo le vimos manosear los artilugios, mirándolos desde todos los ángulos, nos dimos cuenta de que era tan experto en su uso como un recién nacido. Kelsey y yo nos miramos, y yo le susurré, con redundancia: «Tú escalas de primero, en la segunda cordada, todo el recorrido. Por el amor de Dios». Me lo prometió.

Despegué, poniendo un lazo en un saliente y un solo fisurero para proteger el primer largo, un diedro tipo libro abierto, algo pulido, pero recto. Fritz lo subió sin problemas, recuperando el material con soltura. Me pregunté si yo sería capaz de escalar tan bien cuando tuviera setenta años. Hasta ahí, todo bien. La primera cordada estábamos divirtiéndonos y progresando con eficacia. Kelsey y sus dos famosos clientes pronto se estarían moviendo, disfrutando de esta ruta ya clásica. Me sonreí, fantaseando acerca de mis excelentes habilidades en este campo ¡Tendría que haber sido un guía de verdad! ¡La Nutcracker era nuestra!

En el siguiente largo, una travesía con magníficas vistas hacia el punto de comienzo, miré abajo y me que quedé inmóvil en mitad de un movimiento: ¡Hechtel estaba subiendo de primero el primer largo! Hiebeler le aseguraba, mientras Kelsey estaba apartado a un lado, con un gesto de disgusto en la cara. De alguna manera, Hechtel había convencido a Kelsey de que estaba preparado para la tarea, y ahora estaba empujando los empotradores con impotencia hacia dentro de la fisura. Finalmente colocó uno y le gritó a sus compañeros de abajo: «Ya está, ha quedado bien, creo».

Me dije a mí mismo que no debía preocuparme, ni exteriorizar mi angustia o gritar algún consejo apropiado; al fin y al cabo, sólo era un 5.6. Hechtel no tardó en subir otros cinco metros, moviéndose bien. Unos segundos después escuché un ruido y le vi rodando hacia el bosque. Pero su empotrador, el primer seguro que había puesto, ¡le aguantó! Después de una caída de nueve metros le paró la cuerda, deteniéndose como un yoyó justo encima del suelo.

Kelsey me contó después lo que había pensado durante la caída: «¡Mierda! Este tipo es viejo, ¡se va a romper las piernas!». Nuestro nuevo amigo había cumplido cincuenta y siete años el día anterior, y desde nuestra perspectiva estábamos escalando con ancianos.

Hechtel, aturdido pero ileso, miró a lo lejos. «No le contaré esto a mi mujer», dijo finalmente a sus compañeros. Su altivez se había evaporado instantáneamente, aunque su presentimiento científico sobre el emplazamiento del empotrador había sido perfecto.

«Bueno, la roca es especialmente resbaladiza en esa zona», mintió con tacto Kelsey, según se ataba rápidamente el cabo de la cuerda. Con los sentidos alerta, despegó. Nadie volvió a decirle una palabra sobre ir de primero en lo que quedaba de vía.

Según la edad dorada se iba aproximando a su fin, los ratones de las paredes empezamos a interesarnos por otros asuntos ajenos a la escalada. Si hasta aquí he dado la impresión, en este libro, de que prestábamos escasa atención a los acontecimientos «de fuera», es porque era cierto, generalmente. Casi nunca hablábamos de política o del mundo «real»; aborrecíamos por igual la burocracia gubernamental y los grandes negocios, y tratábamos con empeño de ignorar ambos. A mediados y finales de los sesenta se produjeron tres acontecimientos importantes en el mundo de fuera que difícilmente podíamos ignorar: la lucha por los derechos civiles, la cultura hippie y de las drogas, y la guerra de Vietnam. La lucha por la igualdad, y los negros reclamando sus derechos en el Sur despertaron nuestro interés y fomentaron muchas discusiones, pero esta batalla estaba tan lejos, tan apartada de nuestras cómodas vidas de clase media, que no llegamos a involucrarnos en lo que estaba pasando. Yo fui uno de los pocos escaladores que participó en la lucha, aunque sólo tuve un breve encuentro. En abril de 1965, dentro del ejército asentado en Georgia, tomé parte en una de las famosas marchas del pueblo de Selma, Alabama, caminando con orgullo diez metros por detrás de los laureados nobeles Martin Luther King y Ralph Bunche, quienes encabezaban el desfile a través del puente Pettus Bridge hacia la capital del estado. Nunca olvidaré el sentimiento de solidaridad del movimiento, y seguro que tampoco olvidaré a algunos habitantes de Selma, quienes, en cuanto vieron, por la matrícula de mi camioneta cuando aparqué en las afueras del pueblo, que yo era de California, me silbaron y me abuchearon.

Cuando el ejército me envió a Vietnam, en la primavera de 1965, yo apenas sabía nada del lugar. No era más que un soldado raso y volví mucho antes de que el ambiente se calentara, por lo que no tuve muchas anécdotas que contarles a los habitantes del Campo 4 sobre mi experiencia. Pero tampoco ellos tenían muchas preguntas. Casi me olvidé del Sureste Asiático durante los siguientes años, aunque participé en varias manifestaciones pacifistas en San Francisco. Pocos escaladores de los que yo conocía tenían una opinión sólida sobre el conflicto; ninguno fue un activista. Como ya se ha relatado, muy pocos de los habituales del Campo 4 fueron reclutados después de 1963, por una u otra razón.

La mayoría conectamos fácilmente con el estilo de vida hippie, ya que en nuestro propio estilo sosegado llevábamos años rebelándonos contra «lo establecido». Más tarde nos consideramos a nosotros mismos una especie de prehippies, o quizá postbeatniks: no teníamos trabajos de nueve a cinco; teníamos el pelo largo y enredado; nuestro lenguaje era directo, sin ningún tipo de inhibición; y nuestra moral, como dijo Henry Miller una vez refiriéndose a los bohemios de París, era del «orden de los reptiles». Encajamos bien con los hippies, pero nosotros nos enorgullecíamos de tener al menos un sentido en la vida: la escalada.

Muy pocos habían probado la marihuana a finales de los cincuenta y principios de los sesenta, incluso en 1963 la mayoría era inocente. Pero cuando volví de Asia, en el otoño de 1965, mis amigos no tardaron en engatusarme para que probara la hierba. Durante el tiempo que había estado ausente, fumar hierba se había convertido en algo natural para la mayoría de los escaladores. Personalmente, nunca fui demasiado aficionado ni fumaba cuando escalaba, como hacían muchos. En cuanto a los alucinógenos más potentes, muchos experimentamos con el LSD, el peyote y la mescalina, todos productos baratos y fáciles de conseguir en Bay Area. Pocos escaladores tomaron más de media docena de veces estas drogas, aunque Kim Schmitz y Jim Madsen fueron las excepciones. Su historia más famosa corresponde a la cantidad monstruosa de ácido (cuatro veces la dosis «terapéutica») que se tomaron cada uno en lo alto de una ruta de El Cap. Más tarde nos contaron que casi no les había hecho efecto, de tanta adrenalina y otras hormonas que corrían por sus organismos.

El caso más triste de decadencia por culpa de las drogas fue el de mi amigo Mort Hempel, una joven promesa a quien ayudé a introducirse en la escalada en 1959. Era un tipo increíblemente brillante, y uno de los escaladores con más don natural que había visto nunca. Tranquilo, fuerte e inteligente, estaba destinado a la grandeza como escalador y como persona. Hempel se puso a tocar la guitarra y, al final, aprendió él solo a tocar una de doce cuerdas. En las fiestas del Campo 4 nos entretenía durante horas con sus canciones populares. Para cuando yo salí del ejército se había convertido en un zombi, el resultado del LSD. Tomó relativamente pocos tripis, pero por lo visto los suficientes para causar cambios químicos permanentes en su cerebro. Su nivel de escalada decayó; después de 1964 no hizo prácticamente nada. Aunque Hempel todavía tocó la guitarra y cantó unos años más, fue sucumbiendo lenta y angustiosamente en la esquizofrenia y el alcoholismo. Los antidepresivos y la abstinencia de alcohol le volvieron a levantar décadas después, pero sus talentos especiales estaban perdidos para siempre.

Es posible que la falta relativa de aperturas, a finales de los sesenta, fuera un resultado de nuestro estilo de vida más dejado, lo que, ciertamente, incluía fumar mucha droga: un ritual que no era compatible con ponerse a escalar al amanecer y con las vías difíciles. En los últimos cuatro años de la década sólo se realizaron noventa y seis primeras ascensiones, que contrastan con las ciento sesenta de los cuatro años anteriores. Pero también han de tenerse en cuenta otros factores. En primer lugar, nuestro grupo estaba envejeciendo. Con este hecho llegaron otros intereses, casamientos y obligaciones. También teníamos más dinero, el resultado de trabajar más cada año en trabajos mejor pagados. Yo, por ejemplo, descubrí lo bueno de viajar por el fabuloso desierto de Sonora, de la Baja California, en esos días desprovisto de gente y de asfalto. Pasaba cuatro semanas por allí todas las primaveras de finales de los sesenta, sin sentirme demasiado mal por perderme una parte de la temporada primaveral del Valle.

Empezamos a alejarnos del Valle, nuestra obsesión disminuyó año tras año. La mayoría había protagonizado escaladas espléndidas: nuestros sueños se habían hecho realidad. Aquéllos que habíamos hecho alguna ruta de El Cap sabíamos que habíamos logrado lo último en cuanto a la escalada del Valle. Chouinard, en su artículo sobresaliente del American Alpine Journal de1963, ya había vislumbrado esto al afirmar que el futuro de la escalada de big wall estaba fuera del Valle, en las grandes cordilleras del mundo. Pero en realidad no había muchos con ganas de sufrir en las paredes remotas y heladas. Tom Frost fue uno de los pocos que acudieron al Himalaya más de una vez, además de desempeñar un papel destacado en los Andes. Robbins hizo actividad en los Alpes, Canadá y Alaska, pero no llegó a acometer rutas espantosas de mixto como las del Eiger. Tampoco lo hizo Chouinard, si bien escaló ocasionalmente en Escocia durante el invierno y realizó unas cuantas vías difíciles de Canadá y los Alpes. Chris Jones, fiel a su educación alpina, fue una excepción: sus asombrosas rutas de Canadá son consideradas clásicas hasta hoy en día. Pero la mayoría de los escaladores del Campo 4 (como Beck, Pratt, Fredericks, Erb, Gerughty, Kelsey y yo mismo, entre otros) raramente visitamos el mundo de las altas montañas.

La escalada no se paró, por supuesto, pero en 1969 sólo se hicieron dieciocho primeras ascensiones, la cifra anual más baja desde 1958. De todos modos, cinco de éstas fueron rutas grandes, y todas realizadas entre mayo y septiembre de 1969. Harding, Rowell y Faint recorrieron la imponente cara suroeste del Liberty Cap por una vía que surcaba un gran muro desplomado y liso que tuvieron que resolver con expansiones. Más tarde, Harding y Rowell abrieron una línea bastante fea que alcanzaba la cumbre del Glacier Point, siguiendo la marca gris de la Cascada de Fuego, espectáculo que finalmente se había prohibido el año anterior. Pratt y Ken Boche completaron la Gobi Wall, una vía indescriptible que recorre la lisa cara norte del Sentinel. Robbins y Glen Denny escalaron una ruta magnífica en la cara sur del Washington Column. Esta vía de trescientos metros, conocida como la Prow (proa), subía por una de las paredes más bonitas del Valle e incluía una gran cantidad de expansiones: treinta y ocho, exactamente el mismo número que se había instalado en la mucho más espectacular NA Wall, cinco años antes. Cuando el bromista TM Herbert se enteró de esto, dirigió a Robbins un reproche burlón: «Oye, has dado un mal ejemplo. Ahora los chavales se van a poner a taladrar todos los muros lisos del Valle… Robbins, estás acabado. Estás cayendo en picado». Herbert fue profético, no en cuanto a la caída de Robbins, sino en cuanto a las expansiones en los muros lisos. No tardó en producirse en una apertura en la que participó ni más ni menos que el mismo Robbins, en la quinta y última vía importante que apareció en 1969.

La ruta más colosal, con diferencia, de finales de los sesenta fue Tis-sa-ack, la tercera vía de Robbins que surcaba la vertical cara noroeste del Half Dome (y abriría su cuarta, Arctururs, en 1970). El nombre de esta colosal vía se inspiraba en una chica de una leyenda india que se había transformado en una piedra, y sus lágrimas habían formado las enormes chorreras negras que dominaban el lado derecho de la lisa pared noroeste. Tis-sa-ack fue una ruta polémica, que provocó que muchos calificaran a Robbins de hipócrita. Desde el suelo se distinguían varias secciones lisas que requerirían taladrar, pero ¿hasta dónde estaba justificado? Robbins había dado un buen ejemplo hasta esa fecha, sin lanzarse nunca a por una apertura que precisara más del cuatro por ciento de buriles. Además, se le conocía por sus críticas contra los escaladores que se dedicaban a instalar una sucesión de expansiones en las paredes. Tis-sa-ack, obviamente, iba a precisar un porcentaje de expansiones mucho mayor del que estaba acostumbrado. Robbins, obsesionado con el Half Dome, y consciente de que otros se habían fijado en esa zona derecha de la pared en la que aguardaba una ruta, decidió que tenía que tenerla. Quizá, pensó, los muros lisos no fueran tan lisos.

Robbins, Pratt y Dennis Hennek realizaron un intento a la gigantesca pared en octubre de 1968, retirándose después de cuatro días, tras recorrer menos de la mitad de la pared. Un año después, con Hennek herido y Pratt sin interés por volver, Robbins encontró un compañero en el Campo 4, la primera y última vez que se juntó con un extraño para una escalada grande. «No podía esperar —escribió—, y formé equipo con un joven de Colorado, caliente como el fuego, como un hierro incandescente, un joven jugador de fútbol que escalaba como un defensa atacando la primera línea…». Don Peterson, un escalador excelente, era arrogante y seguro de sí mismo, y Robbins, siempre honesto en su escritura, expuso su rechazo sin rodeos: «No nos llevamos bien. Yo era autoritario. Don lo sería». En otro artículo mantuvo la misma línea: «Durante ocho días nos bloqueamos con un trato huraño, los dos demasiado orgullosos para comprender la debilidad del otro».

Semejante antipatía entre compañeros de cordada nunca se había dado en ninguna otra gran escalada del Valle. No es que se hubieran producido conflictos personales y nos hubiéramos mantenido callados, simplemente no ocurrían. Escalábamos con amigos. Las escaladas son extenuantes y, obviamente, de vez en cuando estallaban palabras bruscas. Pero nos conocíamos mutuamente, nos respetábamos, mayormente nos gustábamos y, por tanto, escalar era un trabajo en equipo y amistoso. Robbins, demasiado precipitado en la elección de su compañero, sufrió a diario en Tis-sa-ack. Peterson expresaba sus sentimientos constantemente y no era un escalador feliz. «¡Esto es un montón de mierda!», exclamó una vez. Robbins nunca había presenciado semejante arrebato en una escalada: «Estaba impresionado, y casi aterrorizado, al ver las oscuras pasiones de Peterson brotando continuamente a la superficie».

El mejor artículo de la carrera de Robbins corresponde a esta escalada, y apareció en una revista relativamente nueva. Allen Steck, Joe Fitschen (quien había vuelto de Europa y se iba a graduar en San Francisco) y yo habíamos creado una revista de escalada llamada Ascent en 1967. Bien acogida por la comunidad de escaladores, era una revista de lujo, patrocinada por el Sierra Club y sin anunciantes. Tuvimos mucho gusto de publicar el «Tis-sa-ack» en nuestro número de 1970, ya que era un trabajo espléndido. Fascinante y original, fue además uno de los primeros relatos de escalada que hablaba abiertamente de un conflicto. Los británicos eran famosos por escribir «a media voz», sin dar cabida a las controversias y las tensiones comunes en una expedición. Los escritores americanos no eran mucho mejores: hacían pensar que todos los momentos de una escalada eran tranquilos, lo cual, por otro lado, generalmente era cierto. El mismo año en que apareció el artículo de Robbins, el montañero David Roberts publicó Deborah: A Wildemess Narrative, un ingenioso relato sobre los conflictos personales de una expedición a Alaska. Los escaladores que escribían, quizá motivados por estos dos relatos, no tardaron en desarrollar el estilo de «soltarlo todo», pero no todos los que escribieron sobre los conflictos en la escalada mostraron una percepción tan aguda y sensible como la de Robbins y Roberts.

Para concluir Tis-sa-ack hicieron falta ciento diez buriles, cerca del veinticinco por ciento del total de seguros utilizados; un inquietante nuevo récord del Valle. Como Robbins era el líder reconocido de los escaladores del Campo 4, sólo recibió alguna crítica menor por esta escalada. Por un lado, él no había planeado de antemano instalar semejante cifra, como lo habían hecho Rowell y Harding en la cara sur del Half Dome. Robbins me explicó recientemente: «Pensé que encontraríamos fisuras para rurps y pequeñas lajas en las secciones lisas, igual que había ocurrido en todo el resto de las rutas que llevaba abiertas. No se puede saber con precisión desde abajo qué hay ahí arriba, pero siempre hay algo. Pero Tis-sa-ack estaba lisa realmente. Ha sido la única escalada que he hecho en la que me he quedado sin expansiones».

De todos modos, el récord de porcentaje de expansiones de la Tis-sa-ack no duró mucho, ya que en el verano de 1970 Harding y Rowell concluyeron la ruta que habían dejado sin terminar en la cara sur del Half Dome. Para entonces, Harding había inventado los bat-hooks, unos ganchos de punta fina que se acoplaban perfectamente en los pequeños agujeros fabricados con la broca de los buriles. Esto aceleraba la progresión considerablemente. Así, las expansiones y los agujeros tallados para los ganchos sumaron ciento ochenta frente al cuatrocientos setenta del total de seguros emplazados, aproximadamente un treinta y ocho por ciento. Harding había convocado celosamente a la prensa para la escalada (incluso hasta el punto de tirar rollos de película a amigos en el suelo para que las fotos estuvieran disponibles durante la escalada, no sólo después), pero el equipo de apoyo no hizo un trabajo adecuado y la cobertura de los medios fue mínima.

Dennis Hennek en el final de Zebra, en la ruta Tis-sa-ack del Half Dome, 1968. (Foto: Glen Denny).

El Half Dome no fue la única atracción de 1970: el Sentinel fue el escenario de dos logros magníficos. Steve Wunsch y Jim Erickson, excelentes escaladores de fuera del estado, escalaron la Steck-Salathé en libre, en 1970, evitando el tramo corto y difícil de artificial del muro superior por un largo tortuoso de 5.9, a su izquierda. Este mismo año Robbins realizó la primera ascensión, en solitario, de In Cold Blood (A sangre fría), una vía justo a la derecha de la Chouinard-Frost, en la cara oeste. Ésta fue con diferencia la primera ascensión en solitario más impresionante realizada hasta entonces en el país. En su relato de esta escalada, Robbins citó a un periodista de segunda que había calificado la escalada en solitario de «locura». «Me encanta leer semejantes comentarios fatuos —escribió Robbins—, que proceden, como sucede invariablemente, de los ignorantes».

Dos espléndidas escaladoras jóvenes aparecieron en el Valle con el cambio de la década. Elaine Matthews, procedente del Este, escaló la pared oeste del Sentinel con Tom Bauman, en mayo de 1970. Por esa misma fecha, intentó junto a Chuck Ostin la Nose, pero una ventisca azotó a la pareja a seis largos de la cumbre y tuvieron que ser rescatados. Si el tiempo hubiera sido decente, Matthews habría sido la primera mujer que escalara El Cap. Al contrario que las anteriores escaladoras, ella no se conformaba con ir de segunda: compartió el primer lugar de la cuerda en todo el recorrido hasta el Campo IV Mucho después, Matthews me contó lo difícil que había sido para ella acceder a las grandes paredes: «Todos los buenos de Yosemite estaban por allí, por el Valle, pero era muy difícil encontrar un compañero con quien poder turnarme de primera. A veces los únicos que encontraba eran escoceses solitarios. Ser una mujer era un inconveniente. ¿Quién iba a pensar que era posible que una mujer escalara El Cap, o ni siquiera que soñase con ello? Cuando miro atrás, me da la sensación de que nunca llegaban a depositar en mí una confianza total. A veces incluso yo misma dudaba de mi capacidad para escalar la Nose, aunque lo tuve en mente durante dos años».

Tampoco Bev Johnson se contentaba con seguir al primero. Se turnó los largos por la pared noroeste del Half Dome y más tarde se convirtió en la primera mujer que hacía la Steck-Salathé del Sentinel; junto a Pete Ramin realizó la ascensión número cincuenta y dos de esta ruta el mismo día en que los manifestantes y los policías, a caballo, pisoteaban el Stoneman Meadow. Johnson, desmintiendo la idea de que las mujeres no se podían subir por las fisuras difíciles, acumuló varias rutas de 5.10, incluyendo la famosa Crack of Doom. Más tarde escaló la Dihedral Wall en solitario, la primera vez que una mujer escalaba El Cap en este estilo.

Simultáneamente, se estaba produciendo un renacimiento de la escalada libre, avivado por lo que Robbins denominó «un colectivo de comedores de yogur, maniáticos de la comida sana». El líder de este grupo era Jim Bridwell, quien estaba en su mejor año hasta entonces. De sus ocho aperturas de 1970, cuatro estaban graduadas de 5.10 y una, New Dimensions (Nuevas dimensiones), se convirtió en la primera ruta de 5.11 auténtica del Valle. Bridwell sustituyó a Pratt como especialista de la escalada en libre ese año y continuó con primeras ascensiones realmente importantes durante los setenta. Ahora posee holgadamente el récord de aperturas en el Valle; entre 1964 y 1986 acumuló al menos setenta.

Dos aperturas de 1970 y una repetición, en febrero de 1971, simbolizan el fin de la edad dorada. Todas se produjeron en El Capitán, un lugar ciertamente apropiado para estos eventos. Cada escalada (descritas en detalle a continuación) se distingue de la otra como el blanco del negro. La ruta del Heart (Corazón), una ascensión casi secreta, realizada con un estilo impecable, sorprendió y entusiasmó a la mayoría de los residentes del Campo 4. La segunda ruta, la Wall of Early Morning Light (Pared de la luz temprana de la mañana), normalmente denominada Dawn Wall (Pared del amanecer), suscitó lo contrario; fue un acontecimiento que tuvo una repercusión nunca vista en los medios de comunicación. Esta escalada provocó la ruptura de la amistad de los dos protagonistas, así como mucha inquietud entre figuras importantes y observadores periféricos, incluyendo a Ansel Adams. La actividad final, la «supresión» de la Dawn Wall, fue aplaudida por algunos, pero esta acción drástica y sin precedentes, con un carácter tan lejano del espíritu de la escalada del Valle, todavía simboliza para muchos de nosotros el final de una era especial de la que habíamos disfrutado tanto. Los sesenta habían acabado, lo mismo que la edad dorada.

Chuck Kroger, recién graduado en Stanford, y Scott Davis, estudiante de la misma Universidad, no tenían planeado hacer la ruta del Heart, una línea bastante obvia que surcaba la enorme pared suroeste de El Cap y que conducía a través de la característica formación que hacía honor a su nombre. En vez de eso, la pareja, que ya había escalado tres rutas del monolito (incluyendo la tercera ascensión de NA Wall), tenía en mente una ruta todavía más ambiciosa: la Dawn Wall, una línea imaginaria, justo a la derecha de la Nose. Bridwell, forjándose como escalador de grandes paredes, también se había fijado en esta ruta, además de otros. A finales de marzo de 1970, Bridwell y Kim Schmitz fijaron unas cuerdas en la pared, mostrando sus intenciones. Cuando los mejores escaladores del Valle hacían esto, los demás les respetaban, tal y como hicieron Kroger y Davis. Vieron las cuerdas, se enteraron de quiénes las habían instalado y se dieron la vuelta. Kroger, con diferencia el escritor más ingenioso de principios de los setenta, no tenía muchas ganas de «ser descuartizado miembro a miembro por los bárbaros», como llamaba irónicamente a los habituales del Campo 4. Él y Davis se pusieron a buscar otro lugar en El Cap para una apertura.

La Heart parecía factible, así que fueron a por ella. Fijaron cuerdas los primeros noventa metros, un truco común en esos días que no se consideraba una escalada con cuerdas fijas, sino más que nada un impulso psicológico, un compromiso de «mañana la definitiva». De hecho, despegaron a la mañana siguiente, y sin ningún revuelo. «No queríamos ser admirados por una audiencia de turistas ávidos de emociones mirándonos desdé los escalones de sus caravanas, mientras engullían perritos calientes y cervezas de la Curry Company —escribió Kroger—. Veíamos todo este circo que se había montado con El Capitán como algo obsceno, por lo que quisimos evitarlo, pidiéndoles a los guardas que no desvelaran nuestros nombres ni detalle alguno de nuestra escalada».

Aunque Kroger y Davis eran expertos escaladores de las grandes paredes de Yosemite (Davis también había escaldo el famoso Pilar Bonatti de los Alpes en 1968, en un tiempo récord), ninguno había realizado una apertura importante, ni había puesto nunca un buril. La pareja sólo se llevó seis brocas y al final de su segundo día, después de haber taladrado bastante en varias secciones de roca lisa, descubrieron que las seis estaban romas. Por suerte, habían llevado una piedra de afilar y pudieron repararlas.

Justo encima del Heart estuvo a punto de ocurrirles un desastre: Kroger estaba jumareando por la cuerda cuando ésta hizo saltar una gran laja, justo por encima de él. Se pegó a la pared y la laja desgarró su mochila y cayó en picado. «Me quedé sin respiración —me contó Davis recientemente—. Era del tamaño de una maleta; lo vi desde arriba pero, lógicamente, no podía hacer nada».

Más arriba, cuando ya se habían tranquilizado, llegaron a un pináculo de color claro, adosado a la pared. «Como White Tower (Torre blanca) tenía una connotación de mal gusto en esos días —escribió Kroger—, la bautizamos con el nombre de Tower of the People (Torre de la gente)». Un poco más arriba llamaron a otro largo Travesía de A5, que en realidad tenía una dificultad de A2, «pero todas las grandes vías de El Cap tenían una travesía de A5, así que pensamos que nosotros también teníamos que tener una».

En su séptimo día, todavía a unos ciento veinte metros por debajo de la cumbre, Davis puso su buril número veintisiete: el último que tenían. Semejante acción no da tranquilidad precisamente, como Chouinard y Herbert habían descubierto cinco años antes, en la Muir Wall. ¿Qué pasaría si necesitasen otro buril? No podrían continuar y no podrían abandonar, ya que la ruta estaba llena de travesías y desplomes.

Benditos, con la suerte inexplicable de los jóvenes, la pareja encontró por la mañana de su octavo día un diedro de artificial fácil que conducía directamente a la cumbre: Fat City (Ciudad gorda) lo llamaron. ¡Nada de expansiones! ¡Ningún problema! Kroger se peinó cuidadosamente antes de salir a la cumbre de El Cap, para «gustarle a Royal y a todos los demás de la cumbre. Entonces me puse en pie en terreno llano. Nadie a la vista… así que empezamos a corretear por los alrededores, mirando detrás de los árboles y de las piedras, gritando: “Está bien, tíos, sabemos que estáis aquí arriba por algún lado. No juguéis con nosotros, no vais a engañarnos”». Kroger, naturalmente, estaba parodiando una de las costumbres de los escaladores de la edad dorada. Había leído que después de las aperturas de El Cap el equipo, invariablemente, era felicitado por chicas jóvenes y bronceadas que llevaban cestas con comida y botellas de cava.

Aunque Kroger y Davis conversaban con naturalidad con Robbins sobre sus diferentes escaladas en El Cap, existía una especie de abismo que separaba la vieja y la nueva guardia; pocos de los regulares del Campo 4 se dignaban a escalar con Kroger y Davis, les consideraban unos presuntuosos, a pesar de la evidencia de que eran los dos mejores escaladores jóvenes de big wall del país.

Davis hace poco me habló de su visión sobre el salto generacional: «La generación anterior estaba debatiéndose entre su deseo de mantener su estatus endiosado, sobresaliendo del resto y contemplando cómo sus rutas tardaban años en repetirse; y su deseo de mantener su estatus, ayudando a que evolucionase la escalada de big wall para que así, en el futuro, se les considerase los primeros de una larga fila, en vez de simples aberraciones de un deporte que feneció».

Davis, consciente de que las rutas que había escalado en El Cap con Kroger las habían hecho rápido y con un estilo impecable, fue más allá, describiendo sus posteriores sentimientos de desilusión: «Para nosotros, la generación anterior había sido más grande que la vida. Eran nuestros héroes y nos agarrábamos a ellos, sin tener en cuenta la evidencia de que eran simples mortales. Pero después de la ruta del Heart, de repente fuimos conscientes de que nuestros dioses se habían derrumbado. Éramos adultos sin héroes en un mundo grande y hosco».

Chuck Kroger se aproxima al final del Heart, en la ruta Heart de El Capitán. (Foto: Scott Davis).

Algunos escaladores querían evitar una atmósfera circense; otros la ansiaban. Nadie podría afirmar que Warren Harding y Dean Caldwell se propusieran ocupar los titulares con su escalada de la Dawn Wall; Harding lo ha negado, aunque es cierto que pocas veces protagonizó una escalada que no saliera en los periódicos. En cualquier caso, la Dawn Wall se convirtió en el acontecimiento que suscitó más despliegue mediático en la escalada de América hasta entonces.

Caldwell, de Oregón, llevaba acudiendo al Valle desde hacía ocho años, aunque no solía quedarse mucho tiempo ni se lanzaba con frecuencia a por las grandes paredes. Más montañero que escalador de roca, contaba con asombrosas escaladas invernales en Perú, incluyendo la primera ascensión a la impresionante cara noreste del Yerupajá, en 1969, con Chris Jones y otros. Cayó ante la retórica de Harding, con cuarenta y siete años, en 1970, y juntos urdieron planes para una clásica epopeya de Harding: «Carga una gran cantidad de material, incluyendo vino y cientos de buriles y de ganchos bat-hooks, y prepárate para pasar semanas en la pared».

A favor de Harding hay que decir que ni siquiera pensó en ascender con la táctica de cercar la pared: finalmente había visto la luz en lo concerniente a las cuerdas fijas. Él y Caldwell comenzarían en la base y escalarían un largo por día hasta llegar a la cumbre. Este plan era magnífico, pero al final se enturbió por dos motivos: el «exceso» de expansiones y la publicidad desmesurada.

Empezaron a meter buriles el primer día de la Dawn Wall, 23 de octubre de 1970, ya que la parte inferior es muy lisa. Pero Harding quería una vía totalmente directa hasta la cumbre, y, si tenía que taladrar todo el recorrido hasta el sistema de fisuras de arriba para hacer una direttissima, lo haría. Al final, la ruta precisó de un total de trescientos treinta agujeros, algunos para buriles y muchos otros utilizados para los pasos de gancho bat-hooks y para meter rivets; esto último era un nuevo invento, parecido a un buril pero más delgado, que se instalaba en un agujero más pequeño con el consiguiente ahorro de tiempo y energía al taladrar. Para una ruta de ochocientos cuarenta metros, trescientos treinta agujeros suponían más del cuarenta por ciento del recorrido agujereado; un nuevo récord de Yosemite.

Durante tres semanas la pareja progresó a una media de unos treinta metros por día. Encontraron secciones de pitonaje muy difícil alternadas con muros lisos. Harding sufrió una caída de quince metros en un momento dado, y al siguiente ya estaba otra vez trabajando. Las tormentas llegaron y se marcharon; a principios de noviembre, cuando sólo estaban a mitad de la pared, pasaron ciento siete horas seguidas acurrucados debajo del toldo de sus hamacas, empapados y temblando. Para entonces, también empezó a acabárseles la comida y tuvieron que ponerse a racionarla.

Harding y Caldwell tenían un equipo de apoyo en la base, que incluía a gente que no tenía reparos en contactar con los medios de comunicación. El 7 de noviembre aparecieron varios fotógrafos de la revista Life, y una semana después la escalada ocupó los titulares de los periódicos de California, aludiendo a un extraño intento de rescate. Los guardas, preocupados por la falta de progreso del equipo y conscientes de que no tenían mucha comida, subieron en helicóptero a toda una tropa de rescatadores hasta la cumbre de El Cap. Los dos escaladores no habían pedido un rescate, y afortunadamente un reportero de la Associated Press, Bill Stall, quien también era escalador, aclaró la cuestión ese mismo día: el servicio del parque había reaccionado de forma desmedida e incluso había mentido sobre quién había incitado el rescate.

Harding pudo comunicar su disconformidad con toda esta operación por medio de una nota vehemente que metió en una lata y lanzó desde la pared. Caldwell gritó su malestar: «No hemos pedido ningún rescate, no lo queremos y no lo aceptaremos». Ambos mensajes fueron escuchados y los del servicio del parque retrocedieron, manteniendo de todos modos una patrulla de rescate en la cumbre, por si algo empeoraba más tarde.

Este chasco, aunque fue aclarado por Stall, naturalmente despertó el interés del público por la escalada; la primera página del 14 de noviembre del San Francisco Chronicle contenía una foto aérea de veinticinco por treinta centímetros que mostraba dos motas negras en un inmenso mar de granito. El pie: «Los escaladores resisten colgados». Uno de los portavoces de Harding ofreció a los reporteros un comentario sensacionalista: «Cuanto más cerca está Harding de la muerte, más grosero se vuelve». Los helicópteros sobrevolaban la pared tomando fotografías y los periodistas pululaban por el Valle.

La escalada fue seguida a diario en los periódicos, hasta que la pareja llegó a la cumbre, alrededor del mediodía del 18 de noviembre, su decimoséptimo día. Unas setenta personas, la mayoría reporteros en baja forma que habían recorrido los doce kilómetros del camino que llega a la cumbre de El Cap, felicitaron a la pareja. Harding y Caldwell no tenían mucho que decir ante las ignorantes cuestiones que les plantearon, aunque hubo una observación digna de mención: «Huele como un rinoceronte descomponiéndose —dijo Harding, señalando a Caldwell—, pero creo que yo huelo como una ballena encallada». Cuando le preguntaron por qué escalaba, Harding contestó: «Porque estamos locos».

En los siguientes días llovieron las cartas a la redacción del Chronicle. Un tipo elocuente aficionado a las metáforas escribió que el valor de la pareja era admirable: «Son exactamente como un toro en la plaza. Confundidos y atormentandos por algo que se escapa a su entendimiento, reaccionan ante la visión de una pared como un toro ante un capote. Arremeten contra ella sin saber por qué». Ansel Adams levantó la voz desde Carmel: «La espectacular maquinaria del logro no tiene mucho que ver con el espíritu del montañismo y la apreciación del entorno natural… Lamento todo el evidente empeño por conseguir publicidad, asociado a este evento».

La repercusión de la escalada destrozó la amistad entre Harding y Caldwell. Aunque Harding les había dicho a los periodistas la noche que bajaron que Caldwell y él habían salido «mucho más amigos de lo que habíamos comenzado, y ya lo éramos bastante». También dijo «queríamos sacar algo de dinero de esto». Esto fue el desencadenante de la disputa. Pasada la pompa y el lucimiento, tras aparecer en programas de Nueva York y Los Ángeles, la pareja se asentó para tomar una decisión difícil. Se planteó el interrogante sobre quién iba a llevar el control, sacar más dinero y tener acceso a las mejores diapositivas. Surgió un terrible enfrentamiento que se prolongó hasta que después de unos cuantos meses, Harding, cansado, se dio finalmente por vencido y escribió una declaración amarga, A quien concierna, que distribuyó ampliamente: «Todo este asunto —escribió— me ha causado angustia, desilusión y amargura, pero ahora estoy cansado de él y todo lo que deseo hacer es olvidarlo». Fue una exposición triste. Caldwell, después de una breve vuelta por el circuito de conferencias, desapareció del mundo de la escalada para no volver nunca.

Los escaladores del Campo 4, en general, consideraron la ascensión de la Dawn Wall como un circo, otra brecha en los confines del entorno, antes idílico, del Valle. Robbins fue el único que escribió inmediatamente sobre la ruta; en un artículo del Summit que apareció un mes después de la escalada expuso muchos pensamientos, la mayoría positivos o neutrales. Aunque cuestionaba la publicidad, el número de buriles y el hecho de que Harding y Caldwell sacaran beneficio de la escalada, Robbins señaló que sólo los hipócritas protestarían ante todo esto: era simplemente una cuestión de escala, ya que todos habíamos buscado una publicidad menor, habíamos usado demasiados buriles o puesto una proyección de diapositivas para sacar dinero. Robbins acabó su artículo con la frase: «Es bueno tener a un tipo por aquí a quien no le importa una mierda lo que piensen las autoridades. Cuando nuestro deporte se vaya institucionalizando cada vez más, Harding sobresaldrá como un espíritu rebelde».

Dos meses después de escribir estas palabras, el mismo Robbins se convirtió en un rebelde. Febrero, con su tiempo inestable y sus días cortos, no es una buena época para escalar en El Cap, pero Robbins sintió que tenía que manifestarse activamente respecto a la ruta de Harding. «Pretendíamos —escribió más tarde—, con una indignación rigurosa, mezclada con humor, sacar los buriles ofensivos para eliminar la ruta y devolverle su carácter natural». El razonamiento para esta «eliminación» era simple: «La vía era inventada y artificial: una imposibilidad convertida en vía. Se usaron trescientas expansiones. ¿Se usarán seiscientas después?, ¿y después mil?… Esto acaba con lo fundamental. Destruye el juego».

Robbins se acercó a Don Lauria y, mencionándole el plan de la eliminación sólo de forma indirecta, le propuso subir la ruta. Lauria escaló el primer largo usando todos los buriles, y después se quedó sorprendido al ver que Robbins empezó a sacarlos todos mientras subía de segundo. Lauria consintió en continuar con el plan, después de reflexionar que a él tampoco le había gustado el modo en que Harding y Caldwell habían hecho la ruta. Y, como Lauria escribió más tarde: «Royal me aseguró que si bajábamos sin haber realizado la eliminación total, TM Herbert nos castraría personalmente a ambos». A pesar de esta «amenaza», la pareja no tardó en abandonar su intención de eliminar totalmente la ruta. Aunque quitaron cuarenta buriles y rivets el primer día, Robbins y Lauria empezaron a encontrar escalada artificial difícil. Su admiración por las habilidades de pitonaje de Harding y Caldwell fue creciendo día a día, y pronto guardaron su cincel en el fondo del petate. Con una progresión rápida, llegaron a la cumbre en un tiempo increíble de cinco días y medio; a pesar de su dificultad, calificaron la vía de «inventada, nada evidente, sin un sólo largo destacable». Más tarde, Robbins confesó que la ruta tenía «secciones con el pitonaje más difícil que he realizado nunca».

Muchos aplaudimos esta descarada acción de eliminación parcial. Herbert puso el bolígrafo en el papel por primera vez en su trayectoria de escalador, escribiendo en el American Alpine Journal de 1971 que la ascensión de Robbins y Lauria era «uno de los sucesos más importantes de los que he sido testigo durante mis años como escalador». Pero también la acción molestó a algunos, ya que fue la primera vez que se sacaban los buriles sin haber superado antes el tramo con un manejo hábil de los clavos o empotradores. La eliminación, por tanto, no era una prueba de la falta de habilidad de Harding y Caldwell: era una opinión sobre su decisión de hacer la ruta por primera vez. Uno de los lectores del Summit se quejó a la editorial de la revista de que Robbins era un criminal. Harding escribió que «la eliminación ha sido simplemente el resultado de una evangelización fanática y un pique juvenil…». Galen Rowell llegó a un nivel más profundo al afirmar: «Las consecuencias de esta tendencia se pueden imaginar fácilmente». Pero a Rowell también le preocupaba que los futuros escaladores sobreequiparan las vías con buriles: «La chirriante puerta se ha cerrado repentinamente en la edad dorada de Yosemite; un eco de un golpeteo rítmico resonará en ella durante la eternidad».

Ken Wilson, editor del Mountain, la respetable revista británica, sacó un editorial vehemente sobre la original escalada de la Dawn Wall. «Para muchos de nosotros —escribió—, la cuestión es: ¿nos podemos permitir mantenernos apartados y ver cómo nuestro deporte es despojado sistemáticamente de su riesgo y su carácter impredecible? Que esta destrucción se haya perpetrado… por alguien calificado de individualista acérrimo no reduce ni un ápice la amenaza».

Harding no respondió en unos cuantos años. Pero en su libro Downward Bownd (Hacia abajo), publicado en 1975, nos calificó a Robbins, Chouinard y a mí como los «cristianos del Valle», y fue más allá, diciendo que Robbins era un «Carrie Nation alpino», que Chouinard era menos escalador por querer «dar una oportunidad a las montañas», y que a mí se me respetaba por mi «impagable trabajo en las éticas básicas de la escalada», una declaración desbordante de sarcasmo. Chouinard tenía una etiqueta más: «le faltaba la corona para ser Dios». Todo esto era irrisorio, pero Robbins, en su crítica del libro de 1975, tuvo la última palabra sobre la controversia de la Dawn Wall: «Opinamos, francamente, que el deporte de la escalada ha de tener límites, y que éstos han sido sobrepasados». Continuó hablando de la «eliminación»: «Por supuesto, Lauria y yo estropeamos el trabajo. Pero, aunque Harding en cierto modo ganó, nuestro mensaje fue escuchado y no ha habido otras salidas de tono en el Valle». Y no ha vuelto a haber ninguna tan flagrante desde entonces.

Harding y Robbins abandonaron las vías de muchos días a principios de los setenta, y la rivalidad, sostenida tanto tiempo, por fin acabó, tan imposible de resolver como siempre lo había sido. Aunque sus visiones de la escalada difieren radicalmente, su antagonismo nunca llegó a lo personal: en vez de eso, ambos tendían a emitir «veredictos» sobre la escalada. Las siguientes comparaciones, aunque generales, en mi opinión resultan precisas. Harding tendía a escalar por la diversión y la gloria, sin importarle lo que pensaran sus semejantes. Robbins, sin embargo, tenía muy en cuenta lo que pensaban los demás. Deseaba ser el mejor y ansiaba respeto de sus amigos escaladores, y logró ambos, pero escalaba sobre todo para sí mismo, no para las multitudes, y en las vías importantes la palabra diversión no formaba parte de su vocabulario. Harding escalaba para contar y vender las historias después; Robbins acudía a las paredes para examinar su fortaleza y su debilidad. Harding hizo una reverencia al mundo de fuera esperando reconocimiento; Robbins se miraba dentro. Harding veía la escalada como un ejercicio absurdo, en el que había que jugar tanto como fuera posible. La primera vez que tocó la roca tenía veintiocho años, no tenía reminiscencias personales ni mucho conocimiento de los matices del deporte, lo que indudablemente explica su irreverencia. Robbins, enseñado en su juventud por espléndidos montañeros como Chuck Wilts y John Mendenhall, respetaba las tradiciones y la ética del montañismo, lo que indudablemente explica su respeto. Sentía que la escalada siempre había sido un estilo de vida noble y serio, y así debería permanecer. Harding adoraba los buriles; Robbins los aborrecía. Harding sometía las grandes paredes; Robbins se sentía humilde ante ellas. Harding sentía que la personalidad de uno dominaba la escalada; Robbins, en cambio, pensaba que las paredes moldeaban el carácter.

Warren Harding llega a la cumbre del El Capitán tras la apertura de la Dawn Wall, 1970. (Foto: Glen Denny).

Cámaras y periodistas asedian a Dean Caldwell (con camisa de cuadros) y a Warren Harding (a la derecha de Caldwell), tras concluir la Dawn Wall, 1970. (Foto: Glen Denny).

Royal Robbins, 1973. (Foto: Jim Stuart. Colección Ascent).

El día que Harding y Caldwell concluyeron la Dawn Wall, dio la casualidad de que yo estaba a sólo un kilómetro y medio de allí, pero, por suerte, lo bastante alejado del espectáculo. Tenía cerca la fecha límite para entregar una foto para la segunda edición de mi guía del Valle, y había salido de la zona de Bahía antes del amanecer, consciente de que el tiempo, por fin, se había estabilizado: el aire otoñal estaría transparente, perfecto para sacar fotos. Conduje por la carretera del Glacier Point y caminé por el borde sur del Valle hasta el Taft Point, un lugar ideal para sacar las fotos que me faltaban. Por supuesto que sabía, por las noticias de la radio, que Harding y Caldwell estaban cerca de la cumbre; cuando llegué al Taft Point pude ver, aunque no escuchar, los helicópteros sobrevolar la gran pared, casi tocándola. Los reflejos del material metálico que llevaban los periodistas, guardas y falsos rescatadores atraparon mi mirada. Solo, en ese lado del Valle, me senté en una roca con aquel helado aire de noviembre, contemplando los juncos y las ardillas grises, ocupadas en sus asuntos. La esencia de resina de pino del bosque, las asombrosas paredes desperdigadas, el silencio, todo eso que caracterizaba el Valle que yo tanto amaba. Sabía que la escalada de la Dawn Wall había sido una aberración pero, después de que concluyese, los escaladores seguirían acudiendo en bandadas al Valle por la mejor de todas las razones: era el mejor lugar del mundo para escalar.