Un asentamiento típico de escaladores en el Campo 4, hacia 1968. (Foto: Glen Denny).

Yo en tu lugar no iría; roban de la tienda, huelen mal, van andrajosos y hasta mean justo al lado de sus tiendas. Te lo advierto, ese sitio es como una colonia de leprosos.

El portero de la Sala Yosemite, intentando disuadir a una novia en potencia de que visite el Campo 4 (escuchado en 1962 por el autor, quien vio a la chica en el Campo 4 al día siguiente).

Hacia 1963, el Campo 4 se consideraba abiertamente la sede de los escaladores del Valle; a nadie se le ocurría quedarse en otro camping. En primavera, los escaladores ocupaban aproximadamente diez de las quince mesas. Durante la semana había muchas plazas vacantes, pero los fines de semana se llenaba de escaladores y turistas, y el campamento estaba atestado de humanidad. No hace falta decir que fue creciendo una enemistad ente los turistas y los jinetes de las rocas, especialmente los fines de semana. Los escaladores, reclamando sus derechos de ocupas, contemplaban a los turistas como algo transitorio; gente superficial, más interesada en jugar a la pelota que en apreciar el escenario natural. Contemplábamos con disgusto cómo las familias quitaban escrupulosamente las hojas de pino de sus plazas y luego construían sofisticadas vallas de plástico alrededor. Nos reíamos de semejantes individuos de ciudad, de hecho, la palabra turista era casi un insulto para nosotros.

Los turistas, molestos por lo desordenado de nuestra zona, con material de escalada desperdigado, sacos extendidos y toldos caseros, intentaban no mirarnos sin conseguirlo. Nuestros cuerpos apestaban y vestíamos harapos con orgullo. Celebrábamos fiestas ruidosas que duraban hasta medianoche y nuestro lenguaje estaba plagado de obscenidades. En más de una ocasión un cabeza de familia, normalmente un hombre de mediana edad, indignado, se dirigía a nosotros para recordarnos que había mujeres presentes. Mirábamos a esas personas como si fueran extraterrestres, y al momento volvíamos a lo que estábamos haciendo.

Los guardas, molestos por los iracundos campistas, que protestaban por la noche, nos hicieron más de una visita, advirtiéndonos que acabáramos la fiesta. Después de que se marcharan, seguíamos armando barullo un rato más para demostrar que no temíamos a la autoridad, y después nos desperdigábamos hacia nuestros sitios respectivos.

En parte, nuestro comportamiento salvaje tenía algo de imitación. Nos habían influido mucho las historias de los Vulgarians, un grupo de jóvenes, renegados y antisociales, que escalaban en las Shawangunks, una fabulosa zona de escalada, a unos ochenta kilómetros al norte de Nueva York. Los Vulgarians se meaban desde los tejados de los restaurantes en los coches que estaban aparcados, volcaban los Volkswagen, sacaban los clavos sagrados de las rutas fáciles de los Gunks y prolongaban la juerga hasta el amanecer. Odiaban la autoridad y se rebelaban contra ella a la mínima oportunidad. Su comportamiento estaba dirigido principalmente contra los Appies: los miembros del veterano Club de Montaña Appalachian, los mismos que habían fijado los clavos y eran propietarios de los Volkswagen. Estos escaladores, mayores y conservadores, intentaron imponer reglas que determinaran quién podía o no escalar en los Gunks. Los Vulgarians, la mayoría brillantes universitarios en la ciudad, se rebelaron a lo grande: los Appies sufrieron humillación tras humillación, hasta que dejaron de ser una fuerza influyente en la escalada de Gunk. El comportamiento liberal y rudo de los Vulgarians se mitificó más tarde, aunque se extendieron dos versiones de la historia. Una carta reciente a la redacción de una revista de escalada muestra la versión de los Appies: «Los Vulgarians eran animales sucios y no hay nada que redima su comportamiento».

Hacia 1960, unos cuantos Vulgarians (Art Gran, Dave Craft y Claude Suhl) visitaron Yosemite y nos entretuvieron con sus historias de rebeldía, aunque aparentemente en el Valle adoptaron un comportamiento más dócil. Estaban intimidados por las fisuras lisas, tan distintas de la escalada de los Gunks, y ninguno sobresalió en la escalada de Yosemite.

Los turistas del Campo 4 eran nuestros Appies. Les despreciábamos, ya que representaban los valores de nuestros padres, duplicados de nuestros políticos y nuestra sociedad. Nos burlábamos de las posesiones materiales que los turistas veneraban: neveras de diseño, tiendas de circo, hornillos con tres fuegos. Nuestro comportamiento despreciativo, por supuesto, no era ni constante ni obvio; los dos grupos vivimos pacíficamente, lado a lado, durante muchas semanas. Algunos de los turistas eran personas maravillosas, aunque ahora mismo sólo recuerdo el nombre de uno: Harry Tee. Harry era un tipo grueso con una gran tripa de cerveza y las comisuras de los labios siempre hacia abajo. Tenía los hombros y la espalda cubiertos de pelo negro, siempre caminaba sin camiseta y, desde una cierta distancia, jurarías que había entrado un oso en el campamento. Harry traía a su familia al Campo 4 año tras año y se quedaba una o dos semanas de julio. A pesar de su actitud ruda, nos hacía cientos de preguntas sobre escalada, invitándonos a cenar de vez en cuando y, una vez, cuando Pratt y yo estábamos de pie, fuera del campamento, haciendo autostop para volver a la zona de la Bahía, se acercó a nosotros y nos dio un billete de diez dólares diciendo. «Ya me lo devolveréis el año que viene, chicos».

A menudo, Harry instalaba un telescopio en medio del Campo 4 y lo apuntaba hacia el Sentinel o la Lost Arrow cuando sabía que había escaladores por ahí arriba. No tardaba en rodearle una multitud, y el peludo Harry sonreía con orgullo mientras explicaba la función de los clavos y las cuerdas. Se podría decir que era el no escalador más entendido de California durante los años sesenta; instruyó a cientos de visitantes del Parque acerca de los fundamentos de la escalada en roca. Todavía puedo escucharle diciendo: «No, en realidad no se agarran a los ganchos. Mira, ellos…».

Cuando no escalábamos, teníamos que tratar con tres grupos: los turistas, los empleados del Parque de Yosemite y de la Curry Company, y los guardas del parque. Los turistas eran el menor de nuestros obstáculos, pero los otros dos nos causaban muchos problemas, la mayoría provocados por nosotros mismos. Los empleados de la Curry Company, la única empresa que ha tenido la concesión del Parque de Yosemite, tendían a ser autocráticos, como si se creyesen los jefes de los escaladores durante muchos años. Cada día surgían nuevos problemas. El conflicto parecía tener su base en un hecho simple: los escaladores, al no tener dinero, estar sucios, mal vestidos y ser a menudo escandalosos, no eran bienvenidos en las propiedades de la compañía, la cual, después de todo, era una empresa lucrativa destinada a hacer la vida más agradable a sus clientes. La compañía no nos podía echar legalmente de su propiedad, ya que la Sala Yosemite, con su salón, cafetería, bar y tienda de regalos, estaba abierta al público en general. Siempre que nos comportáramos, no podían decirnos que nos fuéramos, por mucho que lo desearan.

Después de escalar, o en temporada de lluvia, que a veces se prolongaba tres o cuatro días, los escaladores prácticamente vivíamos en la sala, a sólo unos trescientos cincuenta metros del Campo 4. El complejo de varios edificios, construidos en 1956, a sólo treinta metros de donde estaba la sala principal en 1915, alardeaba de lo artístico de sus instalaciones. Los resplandecientes cuartos de baño de mármol, en particular, contenían milagros: agua caliente y secador de manos eléctrico, una combinación perfecta para el rápido lavado y secado de ropa interior y calcetines (en comparación, el Campo 4 era primitivo, con baños decrépitos y sin agua caliente. A pesar de todo, tanto la Cabeza Este como la Oeste, como llamábamos a los dos baños del Campo 4, tenían calefacción, y a veces dormíamos dentro, cuando hacía muy mal tiempo. El escalador de Stanford, Nick Clinch, en 1950, fue uno de los primeros que descubrió y usó los servicios como guarida. «No huelen demasiado en invierno», me dijo una vez).

La cafetería de la Sala era otro de nuestros lugares favoritos, ligábamos con las camareras y algunas nos hacían buenos descuentos. Sabíamos qué pedir: una salchicha con mantequilla en un pan de hamburguesa sabía mucho mejor que una hamburguesa normal y, por cincuenta céntimos, era diez centavos más barata. Pasábamos las horas en las mesas de la cafetería, con escaladores entrando y saliendo continuamente.

Los recuerdos más nítidos de esas horas corresponden a los orígenes de la primera guía de Yosemite. La guía de la High Sierra sólo contenía unas pocas líneas decentes, por lo que no era muy útil; de hecho, eran pocos los que la tenían. Pratt y yo éramos famosos por nuestra buena memoria; las reseñas de las escaladas que guardábamos estaban muy solicitadas. Siempre acabábamos copiando las descripciones de las vías en servilletas o en cualquier trozo de papel y la gente nos preguntaba: «¿Cuándo vais a escribir una guía?». Después de unas cuantas peticiones de este tipo, decidí planteárselo al Club Sierra. A Dave Brower, director ejecutivo del club por entonces, le encantó la idea y, como Pratt se retiró, me convertí en el único autor de la guía. Empecé a elaborar cuadernos muy detallados en 1962, hasta que la Red Guide (guía roja), como se llamó en virtud del color de sus tapas, apareció en julio de 1964. Con la descripción de ciento noventa y cinco vías nuevas, la guía fue bien acogida por todos.

El cuarto de estar de la Sala era el lugar donde pasábamos la mayor parte de nuestro tiempo libre, por las noches o cuando hacía mal tiempo, leyendo, hablando o simplemente descansando, mientras veíamos las gotas resbalar por los cristales de la ventana. Un par de noches por semana la Curry Company ponía películas (sólo tenían tres o cuatro) sobre el Valle, y algunas veces los escaladores éramos los únicos espectadores. En estas proyecciones nocturnas a veces recitábamos los diálogos al unísono; algunas de estas frases todavía las tengo grabadas en la cabeza. El protagonista de una película, una de las buenas, era Ansel Adams. Sus frases iniciales, pronunciadas con una voz grave y resonante, son memorables: «He apuntado con mi cámara diez mil veces hacia el salvaje esplendor que me rodea. En ningún lugar la tierra nos habla de forma tan elocuente o con tanta fuerza». Otra película, una de las malas, hablaba de las «tímidas criaturas de los bosques», por ejemplo, los osos.

A muchos empleados de la Sala no les gustábamos. Nos veían como simples vagos, sentados por ahí, aparentemente sin hacer nada, niños desaliñados que no sólo no trabajábamos, sino que hasta despreciábamos el trabajo. Ellos no sabían que en realidad sí que trabajábamos en invierno, en trabajos temporales. Muchos empleados, sobre todo los mayores, con puestos de más responsabilidad, trabajaban todo el año; acudían con coches grandes y llamativos para demostrar lo lejos que habían llegado en la vida. Los pocos coches que había entre nosotros eran tartanas totalmente en sintonía con nuestras ropas y cortes de pelo. Nosotros éramos extraterrestres. Ellos eran extraterrestres.

Podíamos llegar a ser crueles con algunos de estos empleados, especialmente con los que pensábamos que nos trataban injustamente. Un conserje quien, a menudo, nos ordenaba que quitáramos los pies de los sillones, tenía fobia a los gérmenes; cuando se tomaba un descanso en la cafetería, cogía su café con la mano izquierda y lo bebía poniendo los labios justo al lado del asa de la taza, imaginándose que no podían existir gérmenes en una zona tan difícilmente accesible. Nos llevó un tiempo averiguar qué estaba haciendo, pero, después de descubrirlo, nos poníamos justo delante de él y bebíamos el café exactamente igual, pero sorbiendo ruidosamente.

A Eric Beck, uno de los individuos más interesantes de principios de los sesenta, le pillaron una vez llevándose un tubo de pegamento de la tienda (para arreglar sus gafas) y el encargado de la Sala le expulsó de la misma por seis meses. Estuvo vagabundeando por el campamento un día, y se puso tan hosco que varios de nosotros nos juntamos y urdimos un plan. Si le lavábamos, le afeitábamos, le vestíamos bien, le quitábamos sus gafas y le teñíamos el pelo, Beck parecería una persona diferente. Merecía la pena intentarlo, por lo menos. Un reluciente Beck, con su pelo negro teñido de un rojo cobrizo, con chaqueta deportiva y engalanado, apareció esa noche en la cafetería y le pidió la cuenta al mismo encargado que le había expulsado. «Gracias, señor. Vuelva cuando quiera». Beck se cansó pronto de la chaqueta pero permaneció afeitado. Esquivando a sus amigos escaladores cuando el encargado estaba presente, siguió entrando en la Sala tan a menudo como siempre.

Aunque podíamos darnos una ducha en la Sala por cincuenta centavos, pronto aprendimos a frecuentar los cuartos de baño que había desperdigados entre las cabañas, las cuales eran lo bastante rústicas como para no tener uno propio. No había problema porque estos cuartos de baño, también rústicos, siempre estaban abiertos. Más tarde, con la modernización de las instalaciones, la compañía puso cerraduras en los cuartos de baño individuales, con lo que hacía falta una llave para entrar. Aunque conseguíamos las llaves de algún empleado amable, no dejaba de ser una operación arriesgada, y muchas veces teníamos que escondernos en las duchas, con el corazón a mil, y esperar a que saliera un conserje.

Algunos de los empleados pensaban que éramos héroes bohemios y nos hacían favores siempre que podían, los cuales normalmente tenían que ver con comida. Si nos susurraban la frase «huesos esta noche», por ejemplo, salivábamos instantáneamente. La cafetería servía de vez en cuando costillas preparadas, y en la cocina se guardaban unas cuantas docenas de huesos con buenos pedazos de carne adheridos, disponibles con sólo pedirlos. En una de esas noches, tenías que llegar a la cafetería nada más abrir, ya que los huesos se acababan pronto. Por setenta y cinco centavos teníamos un plato que habría hecho vomitar a un vegetariano.

Algunos chicos a veces nos traían comida, usando sus descuentos para ahorrarse dinero o dándonos los platos que habían rechazado los clientes de las mesas. Beck, el más desvergonzado de todos, llegó un poco más lejos: husmeaba en la cafetería como un hurón y se paraba al lado las mesas en las que los clientes parecían preparados para marcharse. Apenas salían por la puerta, Beck ya estaba engullendo trozos de tarta y quejándose de que los turistas se habían comido todo el beicon.

Enseñamos a varios empleados a escalar, o al menos a seguirnos en nuestras aventuras. Uno de estos chicos, Jim Sims, se mostraba muy interesado en lo que hacíamos, así que Chuck Pratt le llevó, sin pensar en las consecuencias, a la peor ruta posible para un principiante. La travesía de la Leaning Tower no es especialmente difícil pero recorre una travesía larga y expuesta, lo que significa que el que va de segundo no puede disfrutar de un aseguramiento tranquilo desde arriba. Hay que superar además gigantescas lajas afiladas, muchas de las cuales parecen dispuestas a caerse en cualquier momento junto con parte de la pared. Sims me contó su desagradable experiencia hace poco: «A mitad de la ruta llegué a una arista y, al rodearla, vi que la cuerda seguía una grieta horizontal de aspecto terrible. Chuck estaba al otro lado, a unos dieciocho metros. Miré hacia abajo y casi me tiro, el suelo estaba muy lejos, ¡a unos ciento cincuenta metros! En ese momento se me pasaron por la cabeza muchas cosas, por ejemplo, ¿por qué estoy en este lugar antinatural? Era mi primera escalada y, además de enfrentarme a estos problemas de tipo filosófico, estaba experimentando mi primer encuentro con el peligro. Además, no podía ni imaginarme cómo Chuck había llegado hasta donde estaba. Yo había estado siguiendo la cuerda ciegamente, pero me di cuenta de que si avanzaba un paso más en esa dirección, ¡podría caer haciendo un péndulo de dieciocho metros!». Sims estaba aterrado ante las repisas descompuestas que atravesaban la pared. Pratt, obviamente, debería haber protegido a su compañero con algún clavo ocasional o cintas que rodeasen alguna laja, el procedimiento habitual en una travesía, pero le había resultado tan fácil que se había olvidado. El tembloroso Sims consiguió avanzar por las repisas hacia Pratt, pero después, a tres metros de su asegurador, se quedó bloqueado. «Le pregunté a Chuck si no sería mejor simplemente abandonar y saltar. Con una convicción que nunca le había visto me aseguró que no era una buena idea».

Sims, auténtico aventurero o masoquista, no abandonó la escalada. Unas semanas después le arrastré por una fisura, en la que se esforzó y gimió tanto que pensé que se moría en la fisura o me mataba a mí después. Acabó con ganas de más. En su tercera escalada algo fue mal con su rápel (nos olvidamos de enseñarle los detalles del descenso) y estuvo a punto de caer en picado hasta su muerte. Sims siguió escalando esporádicamente durante los siguientes treinta años, siempre con miedo, siempre tembloroso, siempre deseando más.

El empleado Dave Cook fue otro sufrido escalador. Con un físico increíble, mucho más que el de cualquiera de nosotros, debería haber sido un buen escalador. Pero, cuando nosotros aprendimos, la escalada era más que nada un ejercicio mental, y Cook aquí tenía problemas. Era un tipo obstinado y no se fiaba del material ni de las maniobras comunes como rapelar: prefería descender a pulso por la cuerda por las paredes verticales. Aunque tenía la fuerza suficiente para hacerlo, nos impresionó verle colgando de una pared, agarrado a la cuerda como un simio gigante. Tampoco aprendió nunca cómo atarse bien la cuerda; su nudo del arnés adquiría unas proporciones desmesuradas cuando se hacía el equivalente a un nudo convencional, pero con numerosas vueltas. «Habría sido tan vergonzoso decirle a alguien que me atara el nudo del arnés como pedirle que me subiera la bragueta», me confesó Cook recientemente.

Un día, Beck convenció a Cook para que le acompañara a una apertura por la cara norte del Sentinel. Cook nunca había estado en una pared tan impresionante, de hecho, casi no había hecho nunca escalada artificial, imprescindible en esta pared espantosamente vertical. Al final de su primer día, Cook, tembloroso y cansado, le dijo a Beck que no podría continuar al día siguiente. Beck simplemente sonrió y dijo: «Sí podrás. Vamos a seguir».

Cook se despertó en la repisa al amanecer, miró hacia arriba, a la pared siniestra y decidió mantenerse firme. «Estaba tan desesperado que pensé en tirar a Eric de la repisa. Pensé que podría bajar y después mentir sobre lo ocurrido. Para mi cerebro exhausto era una posibilidad factible. Después recuperé la razón, desperté a Eric y le dije que o se retiraba conmigo o le tiraba de la pared. Bajamos, y yo no volví a escalar en un cuarto de siglo».

Un asentamiento típico de escaladores en el Campo 4, hacia 1968. (Foto: Glen Denny).

Clasificación de material en el Campo 4, mayo de 1963. De izquierda a derecha: Steve Roper, Mark Powell, Layton Kor, Bev Powell y Chris Fredericks. Mark Powell sostiene uno de los primeros jumar que aparecieron en el valle. (Foto: Glen Denny).

El montañero Mike Borghoff era otro escalador que tenía dificultades en las paredes, aunque era mucho más experto que Sims o Cook. Borghoff fracasó en muchas escaladas largas, aunque siempre regresaba al Valle que amaba. Inconformista e inteligente, fue de los primeros en darse cuenta de que lo que estaba pasando en Yosemite; el avance en el nivel de la escalada efectuado por un puñado de bohemios, era especial. Escribió varios artículos elocuentes para el Summit, y las cartas que recibí de él estaban llenas de sabiduría. Unos pocos ejemplos: «Excluyendo a Robbins (que está en un nivel brillante por sí solo, un índice de perfección), los escaladores del Valle son una prole de inadaptados que saben demasiado bien lo que les espera en el valle de San Joaquín y más allá». Y: «Puedes gruñir y apretar, sudar y estirarte, despellejarte y, a no ser que simplemente lo olvides y continúes hacia arriba, ni siquiera despegarás del suelo». Y: «Yosemite es una maravilla de otro mundo y tan trascendentalmente diferente, que podría pasar una docena de ciclos vitales y no cansarme del lugar».

No era ningún secreto que los escaladores habían escogido el Campo 4 desde el final de la segunda guerra mundial, pero la primera referencia escrita al lugar como sede de los escaladores apareció en el artículo de Borghoff, «De salamandras y bong-bongs», que apareció en el número de junio de 1962 de Summit (el Campo 4 pronto se hizo famoso en el mundo entero, aunque a veces se le ha llamado equivocadamente Campo Cuatro o Campo IV).

En este artículo, Borghoff usaba inteligentemente la morfología del anfibio para describir a los escaladores del Campo 4: «Las salamandras de Yosemite normalmente son inocuas y bastante poco atractivas hasta que se las ve dirigiéndose hacia su elemento natural y se ponen a levitar por fisuras sin agarres con increíble facilidad». Borghoff estaba impresionado no sólo con los escaladores, también con los famosos búlderes del Campo 4, los cuales, afirmaba, «daban la sensación de que los habían puesto allí para asegurar la aniquilación total de los visitantes escaladores antes de que se aten una cuerda». Las salamandras, por supuesto, al haber vivido durante meses en el Campo 4, habían recorrido muchas de las vías cortas, aunque no tan fácilmente como Borghoff manifiesta.

Dos búlderes del Campo 4 destacaban ante los demás. El Búlder Columbia, el más grande, se yergue cerca del centro del campamento, y no tiene ninguna vía fácil. Practicábamos en esta piedra de unos diez metros siempre, haciendo sólo una o dos vías. Una de estas vías, la Robbin’s Pullup (el lanzamiento de Robbins) nos intrigaba especialmente. Robbins había hecho la ruta a mediados de los cincuenta, pero había sido incapaz de repetirla, y tampoco nadie más lo había logrado. El problema, de cuatro metros y medio desplomaba salvajemente en la parte de abajo; un pinzamiento estilo bavaresa era el único agarre con el que se podía empezar, pero obviamente hacía falta una fuerza sobrehumana para hacer el movimiento. Un día de 1960 todos estábamos por ahí, de pie, bajo la bonita luz de la tarde, matando el tiempo en los búlderes, antes de ponernos a cocinar o irnos a la Sala, cuando un tipo llamado Harry Daley, compañero ocasional de Robbins, se puso a probar esta ruta. Nos sonreímos a sus espaldas, ya que no era, ni con mucho, el más fuerte. Puso las manos en el pinzamiento y probó a poner un pie en una micropresa. Hasta ahí, todo bien. Todos habíamos llegado hasta ahí. Después, increíblemente, bloqueó y se lanzó a por otra presa bastante más arriba, se agarró a ella y levitó. ¡Lo había conseguido! Nos quedamos parados, con la boca abierta, antes de ponernos a dar gritos. Entonces —lo que fue todavía más increíble— tres o cuatro de los que estaban allí subieron por el búlder como si llevaran haciéndolo años. Se había superado una barrera psicológica. Robbins escuchó el logro y en unas pocas horas se dirigió a él y lo realizó al primer intento (la ruta ya no existe actualmente, fue destruida por las sucesivas fogatas).

Otro búlder famoso fue la larga y alta Wine Traverse (travesía del vino), en la zona de arriba del campamento. Su nombre se debe a un logro conseguido a mediados de los cincuenta por Warren Harding o Bob Swift, nadie recuerda cuál de los dos. Exaltado por el vino, uno de los dos declaró que podría hacer la travesía con un vaso de vino en la mano, ¿o era una jarra? Nadie recuerda lo que era. La persona en cuestión consiguió la escalada, ¿o no lo hizo?

Otras piedras más pequeñas eran bautizadas en honor de la persona que hacía una vía especialmente difícil, así el Búlder Pratt o el Búlder Kor todavía conservan sus nombres. Muchos escaladores, no todos, se tomaban el búlder en serio, probando las rutas hasta que las yemas de los dedos se les despellejaban. Yo temía los búlderes casi tanto como Borghoff, pero principalmente porque no me podía hacer casi ninguno de los difíciles. Simplemente no tenía la capacidad mental o física como para sufrir tanto para tan poca recompensa.

La interacción de los escaladores era fascinante. Aunque no existía enemistad personal (no recuerdo ninguna pelea), el Campo 4 estaba dividido en dos facciones y actitudes. Los escaladores del sur de California: Robbins, Frost y Daley, tendían a quedarse en una parte del campamento, escalaban a menudo juntos y solían ir juntos a la Sala. Nosotros, los del norte, les considerábamos demasiado limpios, demasiado educados, demasiado cuadriculados para nuestro gusto. Pensábamos que se esforzaban por ser intelectuales. Recuerdo a una compañera de escalada del principio, Krehe Ritter, exclamando: «Royal usó pusilánime con un significado totalmente incorrecto, ¡y casi ni lo reconoció cuando le corregí!». Yo asentí, sin tener ni idea de qué podía significar semejante palabra. Robbins siempre se esforzaba para aprender palabras nuevas, ideas nuevas, y por supuesto, a veces cometía errores. Quizá, al haber abandonado la universidad (más tarde obtuvo el diploma asistiendo a clases nocturnas), sentía que tenía que ponerse al nivel de sus compañeros de escalada, muchos de los cuales tenían varios años de universidad a sus espaldas. Mientras Robbins intentaba cultivar su mente, la mayoría de nosotros intentábamos purgar nuestro cerebro de cualquier conocimiento «de libro».

Robbins no era un personaje especialmente popular en el campamento. Tendía a ser reservado y arrogante, manteniéndose solo o bien rodeado de unos cuantos admiradores que nosotros considerábamos «unos pelotas». Nadie, por supuesto, tenía nada malo que decir de su escalada, la cual era impecable. Pero Robbins no reía mucho, ni se unía a la anarquía general de los escaladores.

No es como si los bárbaros ocupasen una parte del Campo 4 y los pseudointelectuales la otra, pero sí que existía una división, evidente incluso para los de fuera: Robbins y su cohorte definitivamente se comportaban mejor que nuestro pequeño grupo. Se ponían ropa limpia para ir a la Sala; no juraban en público ni se colaban en las duchas. Pocas veces se metían en líos con los empleados de la Curry Company o con los guardas; al contrario, Robbins alguna vez nos sacó de problemas con su actitud conciliadora.

Las relaciones entre los escaladores y los guardas solían ser excelentes, incluso escalamos juntos alguna vez. Pero la Curry Company siempre presionaba a los guardas para que «controlasen» a los escaladores. La forma más fácil de lograr esto era forzarles a que se cumpliera la regla de límite de estancia en el Valle: uno sólo podía quedarse dos semanas, ¡dos semanas por año! Era difícil hacer cumplir esta regla, ya que los guardas no sabían exactamente cuándo había llegado un individuo en concreto. Si le preguntaban a un escalador sobre su fecha de llegada, mentiría sin dudarlo: «Pues creo que hace unos cuatro días, señor». Pero cuando la misma cara sin afeitar aparecía en la cafetería mes tras mes, era una evidencia de que algo se estaba haciendo mal. Entonces los guardas se veían obligados a actuar. Cuando éramos «invitados» a marcharnos, bien dormíamos algo más abajo (acampando entre las rocas, detrás del Campo 4 y evitando ir a la Sala), íbamos a Toulumne Meadows o a Tahquitz por una temporada, o a Bay Area por una semana. Regresábamos tranquilamente y el proceso comenzaba de nuevo, ya que no había registro alguno, así que siempre podías afirmar que era tu primera visita del año. Nos molestaba especialmente que nos forzaran a cumplir esta regla a finales de mayo, justo cuando estábamos poniéndonos en forma para algo grande. Por supuesto, ésta también era la principal temporada turística, una fecha en la que el Campo 4 rebosaba de gente.

En 1959 y 1960 los guardas nos habían ignorado totalmente; en el último año, Pratt se había quedado en el Campo 4 de forma continua desde el 1 de junio al 15 de octubre. Al incrementar el número de escaladores que vivían continuamente en el Valle, los guardas empezaron a acosarnos más, tanto que tomamos la costumbre de viajar al sur a finales de junio cada año. Pratt y yo, por ejemplo, hicimos un viaje de treinta y cinco días en el verano de 1961, trasladándonos en trenes de carga y haciendo autostop, parando en la Devil’s Tower, en Wyoming, y en las Needles del sur de Dakota. Chouinard normalmente emigraba a Canadá o a Wyoming. Robbins y Frost visitaron los Alpes, los Tetons y Canadá. Otros, como TM Herbert, trabajan en verano para conseguir dinero para la temporada otoñal.

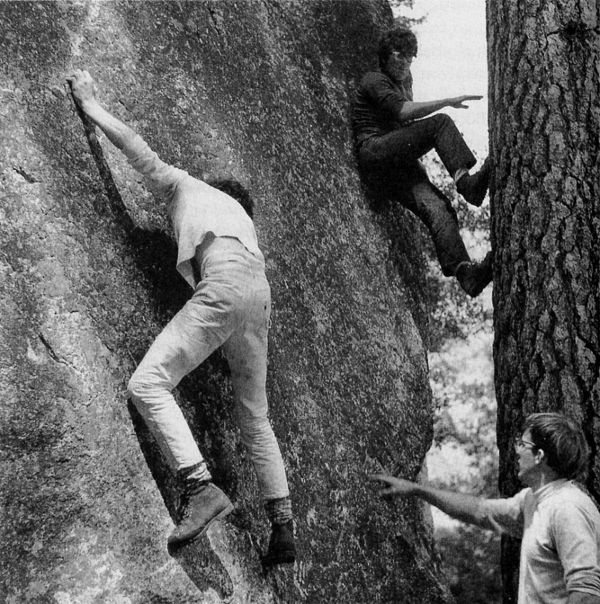

Mick Burke (arriba) y Steve Roper (señalando) dan consejo a Mike Covington, quien intenta un problema de búlder del Campo 4, 1968. (Foto: Steve Roper).

Éramos irreflexivos e inmaduros, por lo que, a veces, nos metíamos en problemas. Una mañana de invierno, mientras Pratt, Al Macdonald y yo estábamos brincando por alguna pared, se desató una tormenta. Absurdamente, habíamos dejado nuestros sacos de dormir al descubierto, en el Campo 4. Pronto surgió la duda: ¿dónde dormir esa tormentosa noche con los sacos mojados y sin tienda? «¿Y por qué no en la capilla?», sugirió Macdonald después de cenar. «¡Buena idea, tío!», contesté. Así que todo iba bien hasta que a media noche nos despertamos muertos de frío. «Voy a encender la calefacción», dijo alguien. Unas horas más tarde, todavía temblando, subimos el regulador al máximo. Al final se calentó y quedamos dormidos. Poco después del amanecer nos despertamos al oír a gente entrando en el ya sofocante edificio. Poco después nos percatamos de una imagen desafortunada: alrededor de la capilla, decenas de velas, situadas justo encima de los conductos de la calefacción, se habían derretido como en una obra de Salvador Dalí. No sabiendo si reír o llorar, nos encogimos todo lo que pudimos esperando a que se marcharan los fieles. Pero entraron más. Al final, cuando fingíamos dormir, un tipo se nos acercó y nos dijo: «Mejor que os vayáis ya, chicos». Haciendo acopio de la poca dignidad que todavía nos quedaba, salimos rápidamente hacia la tormenta de nieve. Alguien debió de reconocernos y difundir el incidente, ya que esa tarde los guardas nos recomendaron encarecidamente que habláramos con los pastores sobre las velas derretidas. Lo hicimos. El ministro protestante nos amonestó por nuestra «falta de sensibilidad en un lugar de culto», pero el padre James Murphy, el cura católico, nos perdonó al momento, y después nos preguntó todos los detalles de la subida de Mallory e Irvine al Everest. Más tarde, Macdonald mandó un cheque de doce dólares al padre Murphy, quien le escribió: «Esta nueva demostración de vuestra sinceridad incrementa aún más la fortaleza y el valor que uno normalmente se imagina que poseen los montañeros. Permitidnos que os devolvamos vuestro cheque: puede seros útil en sus próximas aventuras, y suerte con ellas».

Otras faltas de mayor gravedad eran las relacionadas con robos. Ahorrábamos nuestro dinero para poder quedarnos más tiempo en Yosemite, y la tentación de un suplemento en nuestras reservas por medio del robo era muy fuerte. Nuestro razonamiento era simple, aunque con algunos defectos: la Curry Company estrujaba al público y nosotros se lo devolveríamos, igual que Robbin Hood robaba para dárselo a los pobres (pero nosotros éramos los pobres). Nos sentíamos orgullosos de nuestra honestidad, de vuelta en el Campo 4: nadie había robado o mentido nunca, pero estábamos tan enfadados contra nuestro enemigo imaginario, que sustraer algo de la tienda nos parecía justificado. Un día, Frank Sacherer me llevó aparte y me dijo: «Roper, no tengo dinero. Enséñame cómo se hace». Fuimos a la tienda, y yo metí un magnífico filete en el fondo de una bolsa de papel, la cual rellené luego con patatas y puse despreocupadamente en el mostrador. «Mira lo fácil que es», le susurré a Sacherer. «¡Ese filete nos va a costar unos treinta centavos!». Pero la bolsa se volcó cuando estaba en la báscula y las patatas rodaron. Los ojos del empleado se abrieron desmesuradamente cuando miró dentro de la bolsa. El tímido Sacherer, estudiante de honor y futuro genio de físicas, se puso como un tomate. «Esto hace un total de cinco con setenta y cinco», dijo el hombre con voz monótona mientras volvió a pesar las patatas y el filete. «Y no volváis a aparecer por aquí», añadió. No lo hicimos en toda una semana, y en realidad no recurrimos más a ese engaño.

Un momento todavía más humillante concierne a Irving Smith, el joven que había muerto en la Lost Arrow en 1960. Un año después, mientras estaba explorando en la base de la chimenea para ver qué pinta tenía, me encontré un trozo grande de cráneo, el cual estúpidamente llevé a la cafetería para enseñarlo. El guarda, Wayne Merry, después de recibir las quejas de las camareras, me llevó a un lado al día siguiente y me dijo con voz tensa que lo devolviera a la base y lo enterrara, lo que por supuesto hice.

Sí, éramos jóvenes pueriles. Nos habían enseñado los valores correctos en casa, pero nos rebelábamos contra todo. Pensábamos que no necesitábamos seguir las reglas sociales. Sabíamos más que nadie; ¡nadie iba a enseñarnos a nosotros cómo actuar!

Los osos que visitaban el Campo 4 en realidad nos causaban más disgustos que los guardas, los turistas o la Curry Company. Muchas de estas bestias vagaban por el Valle, extrañamente atraídas por la basura de cerca del asentamiento Curry. Cuando se tiraban los desperdicios, los osos olvidaban todo su apuro y acudían. Estos osos, negros y de tamaño mediano, en realidad no nos asustaban demasiado, pero se comían nuestra comida, rasgaban las tiendas y rompían los coches. Mike Borghoff los describió perfectamente: los osos eran «gordos, alimentados por los turistas, terriblemente hábiles en el hurto de comida, desdeñosamente impermeables a cualquier muestra de indignación, de furia, de grito terrorífico, de amenaza ultrajante o de súplica».

Casi todas las noches alguno se paseaba por alguna parte del campamento. Normalmente era una nevera de los turistas lo que violaban los osos, lo cual le dio al joven Jeff Foott una idea. Una vez, en una noche oscura, sustrajo unos manjares suculentos de una nevera moderna, hizo algunas marcas en la tierra con un clavo, emitió unos gruñidos y voló hasta su sitio. Por la mañana, mientras disfrutaba de su beicon, contemplaba a un grupo de turistas señalando las «huellas de las garras» en el suelo. «Era enorme, yo lo vi», escuchó que alguien afirmaba. «¿Por qué los guardas no hacen algo?». Foott justificó este robo por dos motivos: quizá así los guardas hicieran algo al respecto con los osos reales, y los turistas tendrían una historia dramática que contar cuando volvieran a casa; merecía la pena el trofeo de beicon.

Pratt les puso nombres a algunos de los osos habituales en el Campo 4: Beauregard, Espartaco, Calígula, Lancelot, y el de aspecto más amenazante, El Cid. Estos animales eran lo bastante listos o se saciaban lo suficiente como para no venir todas las noches; algunas veces no aparecían durante toda una semana y luego nos cogían fuera de guardia, destruyendo nuestras posesiones. Nosotros mismos nos enfrentábamos a este problema elaborando planes y conspiraciones. A veces acorralábamos a un pobre oso en un árbol y, con piedras y buena puntería, le forzábamos a quedarse ahí arriba durante horas, sollozando de pánico. Pero no lográbamos mucho con esto y en realidad no disfrutábamos nada con la tortura. Una tarde, TM Herbert decidió que ya había aguantado bastante. Se sentó pacientemente encima del búlder Wine Traverse, con una piedra gigantesca, esperando a El Cid, quien a menudo merodeaba por este sitio, sobre todo al atardecer. Seguro de sí mismo, cuando vino la criatura le dejó caer la piedra en la cabeza. ¡Un K. O. perfecto! Se escuchó un leve «click»; El Cid miró alrededor, sacudió la cabeza un par de veces y se marchó hacia el campamento a ver qué se estaba cocinando.

Otro tipo optó por una represalia mucho más dura. Nunca supimos su nombre, ya que no era escalador. Nosotros le llamábamos Empire Builder (constructor de imperios) por su ímpetu y energía. Un día Dave Cook encontró a este chaval en el bosque, detrás del Campo 4. «Estaba despellejando un oso —me contó Cook—. Al principio yo estaba aterrorizado porque el cuerpo, medio oculto entre dos árboles, parecía el de un hombre desnudo. Había puesto una trampa mortal en dos bloques y el oso había caído. Usó la piel para algo y cocinó la carne. Por si este comportamiento no fuera lo suficientemente inaudito en un parque nacional, ¡al día siguiente hizo donuts con la grasa del oso! Seguramente ahora ha creado un imperio en algún lugar del mundo».

Los guardas actuaban de vez en cuando, atrapando a los más ofensivos (los osos, no las personas) y llevándoles a la zona alta de la sierra. Algunas de estas pobres bestias, enganchadas a la comida de la gente, emigraban a los cálidos pueblos del valle de San Joaquín, donde encontraban destinos tristes. A final de los sesenta se produjeron pocos incidentes con osos y no quedaban ya ninguno de los habituales. Nadie se molestó en bautizar a los siguientes.

Durante 1962 y 1963 un nuevo grupo se asentó en el Campo 4, un colectivo que tenía muchos problemas con la motivación. De hecho, inventamos la frase «problemas mentales» para describir alguna de las actitudes de esta gente. El miedo siempre ha tenido un papel en la escalada del Valle, por supuesto, y muchos de nosotros habíamos vuelto de intentos a primeras ascensiones con el rabo entre las piernas. Por lo general, nos recuperábamos y lo volvíamos a intentar al día siguiente, cuando había mejores augurios. Los recién llegados, mientras, languidecían en el campamento, semiparalizados. Gente como Cook, quien había dejado su trabajo en la Sala Yosemite para unirse a nosotros, o Beck, quien abandonó la Universidad a principios de 1962, salían y se quedaban en vías de un largo de dificultad media. Carl Huff, Jim Harper, Joe Oliger, Don Telshaw y otros, hablaban sobre grandes escaldas, pero casi nunca las hacían. El grupo, autodenominado los Podunks, estaba formado por universitarios de Berkeley, como John Morton, Jeff Dozier, Bill Peppin, Chris Fredericks y Steve Thompson; todos eran buenos escaladores, pero también evitaban las rutas largas o difíciles. Un tipo llamado Jim Bridwell apareció por allí desplegando un talento poco frecuente, pero ni siquiera él destacó a principios de los sesenta; por lo general se mantenía apartado de las grandes paredes.

Como por entonces yo estaba trabajando en la guía, me interesaba la dirección que estaba tomando la escalada de Yosemite; sentí que esta falta de objetivos definidos era una señal triste: se suponía que nosotros teníamos que salir a escalar todos los días y aspirar a las grandes paredes. Ése era nuestro «trabajo». Yo había hecho doscientas sesenta vías (incluyendo las repeticiones) para entonces; la mayoría de estos canallas puede que alcanzara esa cifra para el próximo siglo. Lo que yo quería saber entonces era hacia dónde se dirigía la nueva generación. En la introducción de la Guía roja ataqué con dureza a los recién llegados: «De vez en cuando hay un grupo en el Campo 4 que parece vivir atormentado. Su lema es “escala sólo cuando tengas ganas”, lo cual, si se sienten bien, es una vez a la semana o así; entre otras cosas, sufren problemas mentales, un eufemismo para el miedo y la incertidumbre. Uno no puede dejar de preguntarse por las razones por las que esta gente permanece en el Campo 4… Da la impresión de que estos escaladores están esperando, esperando pacientemente, a que un milagro extraño y poco definido les transforme…».

Por supuesto, también podría haber estado hablando de mí mismo; muchos de nosotros, incluso los más activos, éramos almas perdidas esperando a que ocurriese algo. Quizá mis palabras hicieron reaccionar a algunas de estas personas, aunque lo más probable es que su período de principiantes llegara a su fin, ya que Beck, Bridwell y Fredericks pronto protagonizaron escaladas excelentes (la actividad de Bridwell, que no se destacó especialmente en los sesenta, pronto sobresalió: se convirtió en una de las ratas de pared de Yosemite más importantes de los setenta). John Morton más tarde me dijo que los Podunks, que apenas sobresalieron en Yosemite, protagonizaron actividades destacadas en Europa en 1965. Thompson se convirtió en el primer americano que escaló el famoso Cenotaph Corner, en Gales; Morton y Peppin poco después hicieron una vía larga en el grupo de Lavaredo de Dolomitas, así como Thompson y Dossier. Morton había dicho: «Vimos que esas rutas de Dolomitas de grado IV estaban totalmente dentro de nuestras posibilidades. Y era satisfactorio batir los horarios que marcaba la guía».

Por este tiempo, las mujeres entraron en nuestras vidas. Muchos de nosotros éramos terriblemente tímidos, con experiencia nula en el «juego de citas». Pero gracias a la escalada, nuestra autoestima se disparó, lo que nos permitió empezar a procurarnos compañía femenina. Algunos se casaron y se separaron de modo abrupto. Chouinard, por ejemplo, me escribió a finales de 1962: «Después del 29 de diciembre, el sexo ya no es uno de mis problemas principales. Puedo tachar esa preocupación de mi lista». Uno o dos años después, el matrimonio estaba arruinado. También Robbins lo había intentado en 1957, pero no duró más que unos cuantos meses. Herbert y yo nos casamos con nuestras mejores amigas, dos camareras de la cafetería de la Sala. Su matrimonio duró un poco más que el mío. Otros, como Frost, Pratt y Beck, esquivaron el casamiento y empezaron una serie de historias sentimentales interminables, que todavía continúan hoy día. La gran mayoría de los escaladores de los cincuenta y los sesenta se divorciaron o nunca llegaron a casarse. El estilo de vida ligado a la escalada, que no era exactamente un camino de rosas para los hombres, resultaba intolerable para las novias y las mujeres. Los hombres tenían su agenda: en primavera, al Valle; en verano, a los Tetons y a Canadá; en otoño, al desierto o a Yosemite; en invierno, a trabajar en algo temporal, y a volver a empezar de nuevo en primavera. A muchas mujeres les atraía este estilo de vida, por un tiempo. Después sentían que no estaban yendo a ningún sitio.

Hubo dos escaladoras fuertes que se llamaban Janie. Janie Dean subió la Arrow Tip en 1957, con Mark Powell, además de escalar otras vías difíciles en el Valle. Todavía más fuerte era Janie Taylor, la novia de Robbins en 1961. Una mujer brillante y música de talento, destacó como escaladora de roca, aunque no solía ir de primera. En agosto realizó junto a Robbins dos aperturas en los Tetons, logros que la llevaron a ser considerada la escaladora más completa de la tierra. Pero la relación acabó pronto y no volvió a hacer ninguna actividad similar.

Robbins se enamoró entonces de una chica que trabajaba los veranos en el hotel Ahwahnee. Elizabeth Burkner, pronto conocida por todos como Liz. Había crecido en el pueblo de Modesto, dentro del valle central, donde la pareja fijó un día su residencia permanente. Se casaron en noviembre de 1963 e hicieron muchas vías juntos durante los siguientes años, incluyendo el ascenso a la cara noroeste del Half Dome, en 1967, en el mismo mes de la primera ascensión, diez años después. Liz, una escaladora excelente, aunque poco agresiva, fue la primera mujer que realizó un grado VI de Yosemite.

A principios de los sesenta no buscábamos mujeres para que fuesen nuestras compañeras de escalada; queríamos compañeras de sexo. Gran parte de nuestro tiempo lo pasábamos urdiendo planes para este fin, pero en realidad hablábamos, más que actuábamos. Mike Borghoff describió en una ocasión los días en el Campo 4, hambrientos de sexo: «Cuando llegué por primera vez a Yosemite, en 1957, era un montañero de tropa de Colorado, casto, y tan recto como un mástil. Por suerte, dos latas abandonadas pronto me mostraron otro camino con su buena cantidad de vino Red Mountain. Cuando los escaladores no estaban ocupados preparando el terreno para la edad dorada (eso era todo lo que preparaban) parecía ante mis neófitos ojos, que estaban borrachos. ¿Por qué no? Incluso muchos días después, las mujeres eran algo extraño en este mundo distante… Lo único que había abajo, en el Campo 4, en los viejos tiempos, era mierda de perro y adolescentes rodeadas de sus recelosos padres, casi tan accesibles como la nebulosa del Cangrejo. Así que, tumbados en las repisas, hacíamos concursos para ver a quién le habían dado más calabazas; teníamos los sacos empapados de semen, nos emborrachábamos y nos recreábamos diciendo obscenidades alrededor de la hoguera nocturna».

La moral de los cincuenta todavía prevalecía en la sociedad de principios de los sesenta, y muchas mujeres lucharon para proteger su dignidad, a veces con fervor Victoriano. Recuerdo una camarera del Valle, quien, después de varias «citas» (en coches aparcados), me cogió la mano y se la puso en el pecho, encima de la camisa. «El pecho —suspiró, pronunciando perfectamente— es tuyo, y sólo tuyo, para que lo sostengas». Deseoso de un frenesí con rasgadura de ropas, no de una heroína a lo Jane Austen, salí de esa relación de inmediato. Los escaladores del Valle, de todos modos, fueron perdiendo su virginidad uno a uno. Personalmente, yo arreglé la iniciación sexual de Eric Beck, una hazaña que todavía hoy me agradece.

Penny Carr era la mujer que más frecuentó el lugar de 1962 a 1966; escalaba todos los fines de semana de primavera y algunas veces pasaba semanas enteras en el Valle, saliendo de vez en cuando con Glen Denny. Mujer inteligente y pensativa, escalaba bien e hizo muchos amigos. Carr reflexionaba constantemente sobre el significado de la vida y del amor, y odiaba la injusticia de nuestra sociedad. Además, no tenía una dirección muy clara en la vida: no sabía si convertirse en escaladora a tiempo completo o en estudiante. Estudió en Stanford durante unos años, se salió, vivió en Yosemite y después volvió a las clases en Berkeley. Un día de 1963 Carr me arrinconó en la Sala y me pidió que la llevara a la repisa Sickle Ledge, a la que se llegaba tras los cuatro primeros largos de la Nose; una buena escalada por sí misma. «Cuando lleguemos ahí —me dijo—, me desataré y saltaré».

Algo sorprendido, pero sin tomarla muy en serio, le contesté bromeando que una muerte en mi historial quedaría muy mal, y decliné su oferta. Tres años después, a principios de mayo de 1966, Carr demostró lo seria que había sido su propuesta: conectó una manguera al extremo del tubo de escape del plymouth y murió por envenenamiento con monóxido de carbono. Pratt vio el relato del suicidio en el San Francisco Chronicle y corrió al Campo 4 con la triste noticia. La frase «si yo hubiera…» se nos pasó a todos por la mente en ese minuto. Fue un momento triste, y todos la echamos de menos todavía. Dave Cook recuerda el día en el que él, un chico de ciudad, intentó hacer su primera fogata. Puso una gran pila de papeles en el suelo, unos palitos encima y prendió el papel. Carr contempló el espectáculo un rato, después se acercó, frotándose los ojos llorosos por el humo, y dijo cortésmente: «Dave, tendrías que haber arrugado el papel primero». «Cada vez que enciendo un fuego —me dijo Cook recientemente—, pienso en Penny».

Los días en los que no escalábamos los ocupábamos con otras actividades. Hacíamos búlder; celebrábamos competiciones en las rocas que había detrás del campamento para ver quién metía los clavos más rápido; dábamos vueltas por el Valle, caminando sin objeto del campamento al puesto de los guardas y a la Sala. A veces caminábamos el kilómetro y medio que nos separaba del supermercado moderno, abierto en mayo de 1959. Intentábamos seducir a las mujeres; luchábamos contra los osos y los tiranos que tenían el poder. Tratábamos con las mofetas y las ardillas que vivían en las cercanías del campamento y correteaban por las noches alrededor de nuestra comida y de nuestras cabezas, lo que nos hacía despertarnos asustados.

Aprendimos a hacer malabares gracias a Pratt, que antes de convertirse en escalador ya dominaba el arte, porque pensaba que habría un circo en su futuro. Podía hacer malabares con tres pelotas en una mano, y con cinco en las dos. Ninguno de nosotros teníamos la paciencia o la habilidad para conseguir jugar más que con tres pelotas en las dos manos, pero todavía somos capaces de hacer ese truco después de años. Pratt también dominaba el monociclo, el cual, de vez en cuando, montaba por el campamento al mismo tiempo que jugaba con tres pelotas. Pocos nos atrevimos con semejante artilugio.

Teníamos también otras diversiones. A John Evans, un escalador del Medio Oeste, le fascinaban las serpientes, así que de vez en cuando iba hasta la base de El Cap, el lugar favorito para la caza de serpientes de cascabel, y se traía una en un saco para estudiarla unos cuantos días antes de soltarla. Algunos nos poníamos nerviosos cuando nos enterábamos de que había una serpiente en el campamento, incluso aunque estuviera atada. Beck las aborrecía, y permanecía apartado cuando había una cerca; pero Pratt se pasaba de amable con ellas. Una vez, en la base de una ruta, tuvo oportunidad de matar a una serpiente de cascabel enorme, pero no lo hizo. Cuando le preguntaron por qué no le había aplastado la cabeza, Pratt exclamó: «¿Para que luego me anden buscando todas las serpientes del Valle?».

Cuando llovía, nos dedicábamos a actividades más intelectuales. Chouinard, quien emigraba a Yosemite siempre que podía escaparse de su herrería, tenía un pequeño cuaderno negro en el que escribía frases sabias de filósofos, autores famosos, poetas o escaladores conocidos. Estaba obsesionado con el dolor, el sufrimiento y los héroes, y muchas de sus citas versaban sobre estos temas. El cuaderno estaba disponible para todos en la Sala, para leerlo o añadir algo. El aforismo que recuerdo con más viveza es uno de Dostoievsky: «Sólo a través del sufrimiento podemos encontrarnos a nosotros mismos». Otro, de Nietzsche, sentenciaba: «Lo que no me mata me hace más fuerte». Otro de Céline recreaba la arrogancia: «Me meo en todos vosotros desde una altura considerable».

A veces, cuando me aburría de mis amigos, caminaba hasta la base de alguna ruta popular y husmeaba entre los arbustos en busca de algún clavo caído, esperando encontrar alguna verdadera joya. Había algunos que conocían mi manía, y Herb Swedlund, quizá vengándose de aquella vez en la que saqué sus seguros de la ruta de Lower Yosemite Fall, me hizo una jugarreta. «Roper —me dijo un día de otoño de 1962—, he visto un puñado de clavos de los de Salathé en los Narrows». Yo sabía que acababa de regresar de la cara norte del Sentinel, y que no era tan disparatado que los clavos del herrero estuvieran todavía en ese espantoso agujero, un lugar al que quizá nadie había vuelto a ir. Le hice unas cuantas preguntas más y, a la mañana siguiente, me hice silenciosamente con una carga monstruosa de cuatro cuerdas, varios litros de agua, comida y una maza. Pasé cuatro horas ascendiendo por canales llenas de arbustos hasta la cumbre del Sentinel, un recorrido de novecientos metros. Con mucho cuidado rapelé los ciento cuarenta metros hasta la oscura chimenea, dejando cuerdas fijas según iba bajando. Mi ansiedad se iba transformando en rabia según me vi ahí, colgado en los Narrows, sin encontrar ni un solo clavo. Me giré hacia el Campo 4, lejos, muy lejos y, esperando que Swedlund estuviera contemplando el resultado de su engaño con los prismáticos, le hice veinte cortes de manga, con gritos y amenazas que resonaron por la chimenea. Después me puse a subir con los prusik por la interminable cuerda hacia al cumbre, una línea de vida que de repente me parecía delgada como un hilo. Entonces empecé a ver clavos fijos por aquí y por allá y, sin pensármelo dos veces, me puse a sacarlos con placer. En una fisura encontré uno de los originales de Chouinard, de los que había fabricado en 1959. Así que el día no había sido totalmente en balde. Esa noche le di las gracias a Swedlund con efusividad, para no darle ningún placer.

Aunque sentíamos mucho respeto mutuo, a menudo nos reíamos de las extravagancias de cada uno. Las rimas jocosas eran un medio popular e inofensivo; las que reproduzco aquí son algunas representativas. Puede que no tuvieran una estructura perfecta, pero para nosotros eran graciosas e ingeniosas. Chouinard, por ejemplo, era un católico riguroso en los primeros años, acudía a misa todos los domingos en la capilla del Valle. Había pospuesto la pared del Half Dome ante su ferviente deseo de escalar El Cap, pero después, él y yo fracasamos en la Salathé Wall, para regocijo de Beck, quien inmediatamente escribió lo siguiente:

Chouinard es un hombre no muy alto,

el domingo para él es día de descanso,

para basuras como el Half Dome, mejor nada,

aunque la Salathé Wall acabó en retirada.

Después de que Jim Bridwell sufriera un fracaso humillante, el bardo Beck lo convirtió en:

Había un escalador que Bridwell se llamaba,

no tenía problema en los grado I,

pero en un grado VI pasaba apuro,

rapelaba a la pedrera y en ella se enterraba.

Steve Thompson y Jeff Dozier inventaron juntos esta visión personal de Chris Fredericks, apodado Cristo por su increíble parecido con la representación tradicional del Jesús rubio y con ojos azules:

Desde que Cristo comprobó su potencial

la escalada le va bastante mal,

descubrió que para la sublimación,

basta con una erección.

Cuando Eric Beck se cayó en la Middle Catedral, se rompió un brazo y le tuvieron que meter clavos de acero, lo cual aprovechó enseguida el escalador de Berkeley, Galen Rowell:

Un escalador llamado Beck se espachurró

en la directa del espolón norte,

ahora el acero le sirve de soporte,

y su temporada con certeza terminó.

También nos divertíamos con los que no eran escaladores. Un completo extraño llamado Frank Parckel me envió una carta en 1963 después de que Kor, Denny y yo hiciéramos la Nose de El Cap. Este tipo, no especialmente versado en las artes de puntuación y ortografía, desvarió bastante: «Capullos, tendríais que ir a que os examinaran la cabeza… GRAN PROEZA, buen trabajo que escalarais una montaña como un puñado de estúpidos rebeldes; si al menos, idiotas, os vistierais decentemente, pero sois como 3 grandes babosos… Ahora podéis descansar con vuestra corona de laureles como los tres cerdos que treparon por una piedra vertical. Que alguien os examine la cabeza».

La actitud de cada escalador hacia el humor era diferente, naturalmente. Robbins no era muy dado a las ligerezas; él prefería los juegos de palabras, algunos de los cuales se podían tragar Por ejemplo, llamó a una vía de placa la Slab Happy Pinnacle (placa del pináculo feliz), y a una ruta difícil que tenía un diedro, el Dihardral[3]. Otra escalada posterior, que sólo protegió con empotradores, se convirtió en la Nutcracker Sweet[4] (dulce cascanueces).

Nos desternillábamos de risa siempre que Herbert estaba cerca. Sólo con verle venir ya sonreíamos, conscientes de que estaríamos tirados por los suelos en pocos minutos. Las historias de sus vivacs se hicieron legendarias. En los viejos tiempos casi nunca llevábamos sacos de dormir a las rutas; simplemente parábamos en una repisa, nos poníamos un jersey o una chaqueta y nos acurrucábamos hasta que se hacía de día. Cuando, al llegar la noche, Galen Rowell sacó un saco de dormir de su mochila, en la cara oeste del Sentinel, Herbert montó un escándalo: «¡Tramposo! ¡Campista! Éste no te va a contar como un vivac de verdad, ya lo sabes. ¡Se lo voy a contar a todo el mundo! ¡Te vamos a echar del Valle!». Hasta despertó bruscamente a Rowell en mitad de la noche para reafirmar su punto de vista. En otro vivac, Herbert consiguió dormir unas cuantas horas, así que despertó a sus compañeros para contarles las buenas noticias. Uno de sus compañeros, Don Lauria, contaba más tarde que «la clave de la escalada» estuvo en soportar la diatriba nocturna de Herbert: «¿Está todo el mundo despierto? Pues yo sí que he dormido. Es la primera vez en mi vida que logro dormir algo en un vivac. ¡Joder, despertaros y escuchadme! ¡He dormido! ¡Esto es increíble!».

Otras manifestaciones de humor eran más introspectivas. Pratt y Chouinard, que medían uno sesenta y cuatro y uno sesenta respectivamente, culpaban continuamente a su estatura de su falta de éxito con las mujeres; nos tronchábamos de risa con sus historias autodespreciativas sobre sus fracasos. Un día, Chouinard anunció que podría perfectamente arrancarse el pito, para lo poco que le servía. Puso una cara larga por unos momentos pero se animó cuando alguien dijo: «¿Y con qué vas a mear, idiota?». La razón por la que Pratt escalaba era sucinta: «Demasiado bajo para el baloncesto». Una vez, después de una cita en Bay Area, Pratt se dio cuenta de que se había dejado la chaqueta en la casa de la chica. Volvió al momento y, tras llamar al timbre, escuchó a la chica decirle a su compañera de piso: «Te apuesto a que es esa pequeña gamba que viene a por su abrigo». Se dio la vuelta y corrió, saltó a su coche, compró unas botellas de cerveza, condujo hasta el Pacífico e intentó someter a las olas con sus puños. Al día siguiente, deprimido y con resaca, prometió no seguir nunca más el juego tradicional de las citas; se tumbó en el sofá y escuchó las nueve sinfonías de Mahler una tras otra.

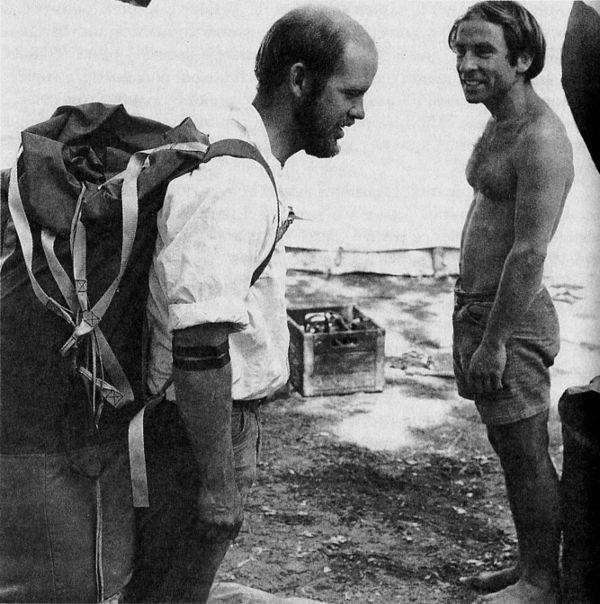

Yvon Chouinard observa a Chuck Pratt cargando un petate, hacia 1968. (Foto: Glen Denny).

Aunque la vida en el Campo 4 formaba un caleidoscopio siempre cambiante, entre escalar, reír y vagar por la Sala, sería falso afirmar que hacíamos esto todo el año. Todos trabajábamos durante el invierno. Robbins dio clases de esquí en Sugar Bowl, una pequeña estación de esquí, cerca del lago Tahoe, durante cuatro inviernos sucesivos; después enseñó escalada y esquí en Suiza. Pratt solía trabajar como empleado o mozo de los alquileres de esquí en Ski Hut, de Berkeley, que dirigía Allen Steck. Yo también pasé allí unos diez inviernos, como mozo de alquiler y luego reparador de esquís. Steck, el jefe, no pagaba demasiado bien, pero si estaba allí el 1 de noviembre cada año, el trabajo era mío. Se sobreentendía que desaparecería el 1 de abril, lloviese o hiciese sol.

Chris Fredericks pasó un invierno en las profundidades de una mina de molibdeno, en las montañas de Colorado. Pratt soportó un invierno en Los Ángeles, instalando cuartos de baño en las caravanas, una experiencia edificante. Algunos trabajábamos un mes o así a principios de la primavera o finales del otoño como mozos en Yosemite; un otoño yo fui el jefe diurno de los friegaplatos del hotel Ahwahnee, un cargo de gran importancia. Joe Fitschen se convirtió en un competente camarero en el bar de la Sala, sirviendo a los escaladores Black Russians y Brandy Alexanders con aplomo.

Otros tenían trabajos más estables. Harding pasó la mayor parte de su vida profesional como topógrafo. Antes de aliarse con Chouinard en el negocio de los clavos, Frost era ingeniero aeroespacial en el sur de California. Chouinard trabajaba duro en su herrería de Burbanki, y aparecía todos los años con mucho material perfeccionado. Herbert continuó volviendo todos los años a la universidad para conseguir su título; algunos otros, como Beck y Foott, también fueron estudiantes profesionales, abandonando y reenganchándose a sus estudios constantemente, según cambiaban sus prioridades y su estado de ánimo.

El servicio militar también ocupaba un lugar importante en nuestra vida, y muchas de estas maniobras de volver a la universidad eran simples excusas para librarse de él. A los del grupo de los mayores (Robbins, Herbert, Chouinard, Fitschen, Pratt y yo mismo) nos atraparon a todos y tuvimos que servir dos años miserables (curioso, ninguno pasó a ser oficial). Chouinard, al menos, intentó librarse por todos los medios. Cuando pensó que su examen físico era inminente, se bebió una cantidad masiva de salsa de soja para subir su presión sanguínea, pero un retraso imprevisto arruinó su plan.

Los grupos más jóvenes, al escuchar nuestras historias de la aburrida rutina de la mili, intentaron librarse por todos los medios, y casi todos lo lograron. Después de que empezara la guerra del Vietnam, muchos universitarios, y todos los escaladores, querían evitar la temida «Escolarización Robert McNamara». Un escalador se preparó con otro, psiquiatra de profesión, durante una semana, memorizando técnicas para emplear durante su examen psicológico. Esta treta funcionó, al igual que lo hicieron las siguientes, y los mejores concursantes se quedaron sin alistar. Otro escalador respondió afirmativamente cuando le preguntaron si era homosexual. Después raspó con una cuchilla la casilla del «sí» y puso un gran «no» al lado del garabato. Otro escalador asmático se echó un repelente de insectos por la garganta, justo antes de su examen físico; y otro joven se puso una pistola al lado del oído y disparó toda una carga de balas justo antes de su revisión auditiva. Para cuando yo conocí al tipo en cuestión, todavía era algo duro de oído.

Steve Komito, un escalador de Colorado que no logró librarse, temblaba ante la perspectiva pero mantuvo su sentido del humor. En 1964 me escribió: «No puedo darme por vencido tranquilamente. Tengo que recurrir a todos las artimañas urdidas por mis antepasados de antaño. No debo casarme, ya que sería como poner un obstáculo a la posibilidad de que mi pene contraiga alguna enfermedad venérea. No, debo huir al rincón más lejano de la tierra. Debo arruinar mi cuerpo y envilecer mi alma para ser un rechazado». Un mes después se casó. Ocho meses después me escribió: «Llevo una buena vida y además he quedado exento».

Con los trabajos y la «mili» para preocuparnos durante los inviernos, era un verdadero alivio volver al Campo 4 cada primavera y empezar nuestro régimen de entrenamiento. Sólo importaba la escalada, y nos hacíamos devotos de la tarea.