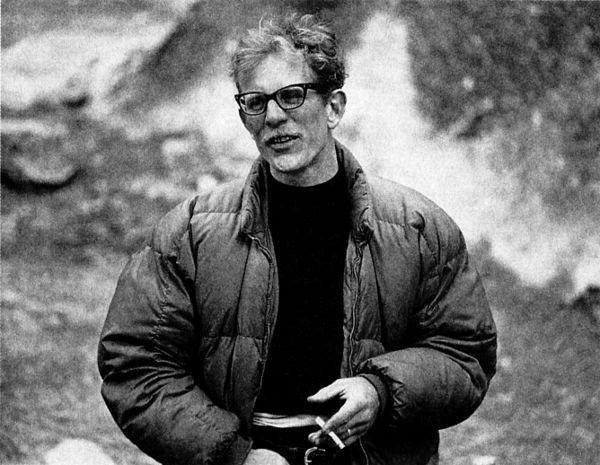

Tom Frost, 1964. (Foto: Glen Denny).

Por supuesto que nuestra ascensión no ha terminado con las posibilidades de obtener nuevos logros en El Capitán. Probablemente llegará un día en el que esta ruta se hará en cuatro días, quizá menos; y otra generación más joven abrirá otra vía por la cara oeste.

ROYAL ROBBINS, después de la segunda ascensión de la Nose, en 1960.

El 27 de enero de 1960 me llegó una carta desde Los Ángeles, sin firma ni remitente. «En diciembre de 1959 —comenzaba—, se formó un club de escalada llamado el Yosemite Climbing Club (YCC). Esta carta es una invitación para hacerte socio. El club se mantendrá con pocos afiliados, ya que para pertenecer se exigirá un nivel alto. Han sido invitadas a unirse al club diecisiete personas, atendiendo a su destacada habilidad y a su compromiso con la escalada. Hasta la primera reunión que se celebrará en el Valle de Yosemite esta primavera, el club operará del siguiente modo: sin empleados, sin constitución ni leyes, sin obligaciones».

Los dieciséis nombres a los que se refería (aunque no debería contarme a mí) representaban la elite de la escalada de California de finales de los cincuenta: Yvon Chouinard, Harry Daley, Bill Feuerer, Joe Fitschen, Tom Frost, Warren Harding, TM Herbert, Bob Kamps, Mark Powell, Chuck Pratt, Charles Raymond, Dave Rearick, Royal Robbins, Steve Roper, Herb Swedlund y Charles Wilts.

La mano de Yvon Chouinard era visible, aunque no obvia, ya que la caligrafía no correspondía a sus garabatos habituales (en realidad el manifiesto había sido escrito por Feuerer, según descubrí más tarde). Chouinard ya había mencionado antes la posibilidad de formar un club semejante. Me sentía halagado por la invitación y divertido por el tono anárquico, pero me resistía de todos modos a la idea. La mayoría había aprendido a escalar con organizaciones como el Sierra Club, o varios clubes universitarios. Apreciábamos estas entidades, ya que nos habían enseñado bien, incluso habían logrado inculcarnos la práctica de una escalada segura, a pesar de nuestras mentes rebeldes. También es verdad que nos habíamos dado cuenta de que los miembros del club tendían a socializar más que a escalar. En vez de buscar aventuras, en general preferían ir a lo ya establecido. Nosotros, artillería joven, queríamos atacar las paredes vírgenes como comandos, no seguir las únicas e indiscutibles instrucciones de los sargentos.

La idea de unirme a un club nuevo era lo último que yo tenía en mente. En cualquier caso, escribí a Yvon diciéndole que estaba de acuerdo con mi ingreso, ya que los objetivos me parecían admirables: «reunir a escaladores comprometidos interesados en elevar el nivel», y «trabajar en una guía del Valle de Yosemite». Respecto al primer objetivo, ¿quién podía oponerse?, y ¿qué daño podría hacer ser un «escalador comprometido»? En cuanto a hacer una guía nueva, era una necesidad que cada vez se hacía más evidente: lo único que teníamos por entonces era un capítulo de treinta y cinco páginas en la guía de la High Sierra, editada en 1945 por el Sierra Club. En ella sólo se describían treinta y cinco vías, y en los seis años transcurridos desde su aparición se había abierto un número similar. Chouinard era consciente de que elaborar una guía nueva, bien hecha, supondría un trabajo enorme y que, probablemente, sería mejor acometerlo con un esfuerzo común.

El YCC murió en su infancia; mejor dicho, no llegó a nacer. La siguiente carta de Chouinard, menos de un mes después, llevaba su letra y era mucho menos entusiasta. Se abría así: «Supongo que me corresponde a mí comenzar a poner en marcha el YCC… Pratt, Royal y Fitschen ni se han molestado en responder». Y se cerraba: «Sé que esta carta puede parecer autocrática, pero alguien tiene que empezar a hacer que funcionen las cosas».

—Ya sabes, lo siguiente que querrá será imponer unas tarifas —me quejé a Chuck Pratt, un día de primavera, en las rocas de Berkeley.

—Después convocará una reunión en un día perfecto para escalar —se quejó Pratt a su vez—, y nos pasaremos todo el día sentados, levantando la mano y discutiendo.

—¡Y tú serás elegido secretario y tendrás que escribir las actas…! ¡Mierda! ¡A mí me pondrán en el comité!

A los rebeldes no les gusta la autoridad, ni los comités, ni las reglas. Yo pretendía escapar de esta clase de cosas. Sabía que más o menos tenía que aceptar ciertas reglas impuestas por mis padres y profesores, pero no quería tener que hacerlo también con la escalada. Por lo que yo sé, la reunión propuesta nunca tuvo lugar, y no se volvió a hablar del YCC después de la primavera de 1960. Chouinard lo mencionó por encima en unas reseñas de los números de 1960 y 1961 del American Alpine Journal, pero fueron las únicas veces que el nombre apareció impreso.

Aunque el YCC no fue más que una curiosidad histórica momentánea, el sentimiento que había detrás resultó futurista. Chouinard se había dirigido también a la comunidad de escaladores que vivía más allá del sur de California: cinco de los dieciséis vivían en el norte. Desde entonces y en adelante seriamos escaladores de California, no rivales regionales. También había demostrado su visión adelantada, en cuanto a la necesidad de una guía actualizada exclusiva del Valle. «Hay que tenerla para el próximo verano», declaró en su segunda carta. Esto no se consiguió, pero la idea de Chouinard se nos metió en la cabeza, y Pratt y yo empezamos a tomar notas para una guía eventual.

Aunque Chouinard fracasó como organizador a principios de 1960, seguramente recuperó la confianza en sí mismo unos meses más tarde, cuando los habitantes del Campo 4 se morían por sus inventos. Los clavos del verano anterior nos habían impresionado y ahora traía muchos para vender, al escandaloso precio de 1,55 dólares. La mayoría de los pitones disponibles en el mercado (fabricados en Europa o en pequeñas fábricas americanas como CCB, Gerry, Holubar y Klockar) costaban un dólar. Además, los nuevos clavos de uve de Chouinard, con una anchura de hasta casi cuatro centímetros, parecían hechos con profesionalidad, y muy útiles. Pero esto tampoco nos sorprendió tanto, ya que habíamos visto antes sus prototipos.

Lo que sí nos sorprendió fue un juguete nuevo, uno que transformó la escalada de Yosemite casi inmediatamente. El rurp de Chouinard era con diferencia algo especial. Acrónimo de Realized Ultimate Reality Piton (clavo de la realidad definitiva realizada), este fragmento de acero fundido, ridículamente pequeño, nos abrió los ojos a un sinfín de posibilidades. En realidad todos utilizábamos los clavos knife blade (hoja de cuchillo), inventados por Chuck Wilts en 1953 y a la venta desde 1959; pero este invento, del grosor de una hoja de afeitar, se doblaba como un acordeón en el momento en el que la punta chocaba con un recodo duro o con un cristal. En una fisura profunda y limpia de aproximadamente un centímetro, la herramienta trabajaba perfectamente, pero ese tipo de grietas normalmente tenía algún ensanchamiento cerca en el que se podían meter clavos de los normales. Los clavos de Wilt y sus imitaciones, espléndidos en teoría, en la práctica no habían supuesto ninguna revolución de la escalada artificial.

El rurp de Chouinard sí que lo fue. Se dio cuenta de que el granito de Yosemite presentaba demasiadas fisuras «incipientes» o «ciegas». El enfriamiento del granito del cretácico no se había desarrollado pensando en los intereses de los escaladores de Yosemite. Algunas fisuras, sobre todo las que eran visibles desde lejos, se habían formado por exfoliación (la separación en láminas de la roca por las congelaciones sucesivas). Las rutas más obvias seguían este tipo de fisuras, a menudo perfectas. Pero al mirar más de cerca se puede distinguir un tipo diferente de fisuras. Éstas, las originales de cuando el granito emergió a la superficie, tendían a ser junturas o pliegues, demasiado poco importantes para que el hielo se molestara en separarlas. Pero en esencia eran fisuras: la juntura era una debilidad, de setenta millones de años, en la fuerte estructura del granito.

Chouinard pensó que un invento que tuviera una hoja muy fina, con leve forma de cuña y fabricado con acero muy duro podría ser en esas pequeñas ranuras y utilizado como punto de progresión artificial; así, en abril de 1960, trajo unas muestras para probarlas en el Valle. Él y Tom Frost, un joven ingeniero del sur de California, localizaron una fisura idónea para su primer experimento: el Kat Pinnacle, a varios kilómetros, en las afueras del Valle, un pilar altísimo de forma cuadrada que se había escalado por primera vez en 1940. A Chouinard la cara suroeste, todavía virgen, le pareció factible; o la mitad, por lo menos. Una fisura directa salía disparada unos ciento cincuenta metros por la pared desplomada. Después, cuando el ángulo se ponía casi vertical, desaparecía. Una muesca incipiente, una fisura como un pelo de ancha, una arruga superficial (llámala como quieras), seguía hacia arriba otros nueve metros, hasta una gigantesca plataforma en la base del bloque somital. Chouinard había intentado esta línea antes, pero la fisura ultradelgada le había cortado el paso. Ahora estaba preparado.

Después de ascender metiendo clavos por la sección inferior, fácil pero agotadora, Chouinard sacó sus rurps prototipo, obtenidos de la quebradiza hoja de una sierra para metales de tamaño industrial. Aplastó uno dentro de la fisura y meditó su siguiente movimiento. Del tamaño de un sello de correos grande, el clavo sobresalía de forma alarmante de la fisura; casi el noventa por ciento quedaba fuera. La hoja rebajada y afilada (donde antes habían estado los amenazantes dientes de la sierra), había entrado en la fisura unos siete milímetros.

Chouinard chapó un mosquetón a la pequeña cinta que llevaba conectado el rurp, le puso un estribo y descargó en él su peso, seguro de que el invento se saldría y le daría en todo el ojo. Aguantó. Puso otro. Después, donde la fisura se abría un poco, puso un knife blade. En resumen, dejó una huella de cuatro rurps y cuatro knife blades; todos sobresaliendo espantosamente de la delgada fisura. Una caída habría supuesto una cremallera de todos los pequeños clavos con un consiguiente vuelo de dieciocho metros, pero Chouinard sabía que los clavos a prueba de bomba del borde de abajo aguantarían, y lo desplomado de la pared haría que no chocara con nada. Al final puso su último cacharro, hizo algunos movimientos en libre y se tumbó en la repisa grande.

Sin los rurps nadie podría haber hecho esa fisura sin instalar al menos cuatro expansiones. Durante unos cuantos meses Kat fue la vía más difícil de escalada artificial del Valle, y probablemente del mundo; su graduación era constantemente motivo de controversia: ¿6.8 o 6.9? (El sistema decimal de Yosemite para escalada artificial, una progresión de dificultad desde 6.0 a 6.9, era el sistema en curso en 1960, aunque en menos de un año se abandonó en favor del que se sigue utilizando actualmente). El grado inferior parecía el más apropiado, ya que todos los clavos habían aguantado; el máximo de la escala parecía querer reservarse para horrorosas escaladas con verdadero peligro de muerte. Por otro lado, ya existían varias rutas de 6.8, y estaba claro que Kat estaba un escalón por encima. Para cuando se adoptó el sistema de graduación de Al a A5 en la escalada artificial, ya había muchas vías más difíciles que la Kat, por lo que a ésta se le adjudicó un A4 en las siguientes dos guías. De todos modos, si las placas conmemorativas tuviesen sentido en el medio natural, se podría instalar una en la base de esta ruta ahora legendaria que dijera: «Aquí, el 2 de abril de 1960, nació la escalada artificial de dificultad extrema».

Chouinard y Tom Frost, quienes se convertirían en los fabricantes de material más respetados de los sesenta, tenían ambos unas ocurrencias tremendamente creativas, aunque normalmente era a Chouinard, el artista, a quien se le ocurría la idea y Frost, el ingeniero, quien descubría cómo llevarla a cabo. Esta combinación de talentos produjo inmediatamente un material innovador, y en los cinco años siguientes los mejores escaladores de todo el mundo usaron, codiciaron o copiaron el material Chouinard-Frost.

Otros cuantos utensilios aparecieron aquella primavera. Los mosquetones de aluminio de Chouinard no fueron tan emocionantes para nosotros, ya que por entonces todos poseíamos algunos parecidos. Raffi Bedayn (quien en esa época había cambiado la escritura de su apellido) había fabricado excelentes mosquetones de aluminio hacía casi diez años. Es cierto que los de Chouinard eran más resistentes y se les podía abrir el cierre cuando estabas colgando de ellos (una gran ventaja para los especialistas del artificial) pero, básicamente, un mosquetón era un mosquetón.

Frost diseñó para su uso personal unos clavos de uve más grande, de hasta siete centímetros de ancho, los primeros de calidad fabricados con aluminio. El equipo Chouinard-Frost no tardó en sacarlos a la venta. Se hicieron populares inmediatamente y permitieron proteger fisuras antes temibles. Todos los años de principios de los sesenta produjeron bongs más grandes, pero pararon eventualmente en doce centímetros.

1960 también fue el año en el que las cuerdas de treinta y cinco metros quedaron anticuadas. Por motivos desconocidos, ésta había sido la medida estandarizada durante décadas. Sin dudarlo un momento, todos adoptamos enseguida las cuerdas de cuarenta y cinco metros que los fabricantes pusieron a la venta ese año. A nadie le costó desprenderse de sus cuerdas antiguas, ya que los largos de Yosemite siempre parecían tener algo más de treinta y cinco metros. Aunque, claro está, pronto los largos de las vías nuevas parecían tener algo más de cuarenta y cinco. Sólo había dos modelos de cuerda larga disponibles: las corrientes de nailon, fabricadas especialmente por la marca de escalada Columbian Rope Company, y la dorada, una cuerda sintética más rígida hecha por Plymouth Cordage Company. La dorada no tuvo mucho éxito, aunque hubo quien la prefería.

Tom Frost, 1964. (Foto: Glen Denny).

La primavera de 1960 marcó un gran avance técnico, pero también supuso un hito de otro tipo. No había muerto nadie escalando en el Valle de Yosemite hasta entonces. Sí que se había matado algún caminante trepando a riscos que no debía. Una estudiante de Stanford llamada Anne Pottinger había muerto de agotamiento después de una escalada a la Higher Spire en 1955. Como se ha relatado ya, Don Goodrich falleció escalando en la sierra alta, a las afueras de Yosemite. El Valle todavía no se había cobrado ninguna víctima que estuviera usando cuerdas; un hecho destacable teniendo en cuenta que se llevaban escalando veintiséis años y miles de rutas.

La muerte de Irving Smith, el diecinueve de marzo, dio inicio a una tendencia desafortunada: fue el primero de los cincuenta y cinco escaladores que murieron en el Valle en los siguientes treinta años (todos los fallecimientos, excepto cuatro, se produjeron después de 1970, año que marca el fin de la edad dorada). Smith, un chaval rubio, estudiante de instituto de Fresno, llevaba un año escalando con entusiasmo; quería ser el escalador más joven en pisar la cumbre de la aguja Lost Arrow. «¿Cuántos años tenías tú cuando la hiciste?», me preguntó una noche en la cafetería de la Sala Yosemite, dos meses antes de su muerte. Después de que yo le contestara que dieciocho, esbozó una sonrisa y me confió que él, con diecisiete años, iba a intentarla en breve con un grupo de escaladores de Fresno. Yo elogié la ruta y le dije que no encontraría ningún problema.

Irónicamente, ni siquiera llegó a poner un pie en la aguja; se mató en la aproximación. Para llegar al aéreo collado que separa la Arrow de la pared principal hay que hacer un par de rápeles terriblemente expuestos. Smith, primero en realizar el segundo rápel, nunca llegó a gritar «¡Libre!». Nadie vio lo que pasó; el eco de su grito resonando desde la profundidad selló su último momento. Puede que se le acabaran las cuerdas cuando estaba rapelando, o que la cuerda tirase un bloque y que le cayese en la cabeza. Lo más probable es que ya hubiera llegado al collado, que estuviera haciendo el cambio al granito descompuesto por esa zona y que perdiera el equilibrio o se agarrara a algún bloque suelto. Cayó en picado, en el que en mi opinión es uno de los lugares más siniestros del Valle: la Chimenea Arrow. Esta grieta, oscura y húmeda, es un lugar que hay que evitar. Ciertamente no es un buen sitio para morir. Smith rebotó contra las paredes de la espantosa chimenea unos ciento cincuenta metros, sin vida mucho antes de estrellarse contra una repisa llena de piedras.

Los guardas del parque consideraron que el cuerpo, localizado unas horas después por su amigo George Sessions, estaba en un agujero «inaccesible»; ellos y los padres del chico optaron por dejarlo donde estaba. Para justificar su postura, el padre les dio a los periodistas la respuesta cliché: «Así es como Irving lo habría querido». ¿Qué otra cosa puede creer un padre deshecho? Warren Harding, no contento con la decisión, se ofreció voluntario inmediatamente para rapelar y recuperar los restos. Los guardas no aceptaron su propuesta e impusieron la prohibición de escalar la Chimenea Arrow durante un año. Chouinard y yo fuimos los primeros que la subimos después del accidente; yo iba escalando de primero cuando llegué a lo que quedaba del cuerpo. Intentando romper la tensión, le grité a Chouinard: «¡Mierda! ¡No me vale su chaqueta!». El cuerpo se había descompuesto rápidamente, en unos años las tormentas limpiarían el lugar sin dejar rastro.

A nosotros, inmortales, no nos impactó demasiado la tragedia de Smith. «El chaval casi no sabía ni rapelar bien, joder», me recuerdo a mí mismo mintiendo. Creíamos que los accidentes fatales se podían evitar poniendo atención: si revisas los nudos, revisas los anclajes, vuelves a revisar lo tuyo y lo de tu compañero, entonces no habría problema. Sólo los incompetentes morían. A nosotros no podía pasarnos nunca.

Así pues, hacia mayo, la mayoría ya se había olvidado de Smith. La excitación por la inminente temporada era palpable. Pratt y yo habíamos dejado la Universidad para siempre; Robbins y Fitschen habían terminado de servir a su país (el primero como oficinista en Fort Bliss, Texas; el último como instrumentista de la banda y corneta en Fort Mason, San Francisco). Todos estaban con muchas ganas de escalar, aunque la mayoría quería ir a entrenarse a Tahquitz Rock, al sur de California. Este inmenso domo del más puro granito se había ido haciendo famoso en los últimos años. Los sureños, obviamente, escalaban habitualmente en el lugar y nos habían cautivado sus relatos de magníficas escaladas. Parecía que había llegado el momento de visitar la zona. Chouinard, quien siempre nos animaba para visitar Tahquitz, escribió más tarde una frase que hizo pensar a los de fuera, algunos años después de escalar allí, que la formación ya no era atractiva: «Cada primavera incluso los escaladores nativos (del Valle) pasan una semana en Tahquitz poniéndose en forma».

La primera semana de mayo varias caravanas de escaladores de Yosemite enfilaron hacia el sur. Chouinard, Fitschen, Frost, Pratt, Robbins… Todos ellos se marcharon. Por alguna razón yo no me uní a este éxodo; me quedé en el Valle y disfruté del mejor mes de escalada de mi vida. Tan cerca del Nirvana como nunca estuve. Apareció por allí un tipo llamado Dick McCracken, un escalador de Berkeley relativamente desconocido, de unos veinticinco años; ambos nos propusimos escalar todos los días y casi lo cumplimos. Realizamos segundas ascensiones de las vías importantes e incluso abrimos otras tres menores. McCracken y yo nos compenetrábamos muy bien: escalábamos rápido y de modo competente, especialmente los largos de artificial. No forzábamos demasiado en libre, pero en los 5.7 volábamos.

Disfrutábamos realizando algunas de las vías más duras, gritando de satisfacción cuando las hacíamos bien. En la escalada de las grandes paredes a veces pasábamos miedo y nos llevaba mucho trabajo, pero las vías disfrutonas de medio día que estaban dentro de nuestras posibilidades compensaban este sufrimiento. Moverse con soltura por la roca y sentir los músculos respondiendo ante el reto eran unos de los grandes placeres de la vida. Nos sentábamos en repisas soleadas, bromeábamos y planeábamos futuras escaladas. Aquel mes nos preguntamos si podríamos escalar de esa manera para siempre.

Reinaba el silencio, y sin nuestros compañeros no había ninguna presión que se interpusiese en nuestros simples placeres. Cada mañana nos despertábamos a un radiante mundo nuevo y decidíamos excitados qué vía hacer. Durante la semana éramos los únicos escaladores del Campo 4; compartíamos el lugar con cinco grupos de turistas. Los fines de semana los ocupantes de la zona aumentaban, quizá unos diez escaladores y veinte grupos de turistas. El Campo 4 nunca estuvo lleno ese mes.

Mayo de 1960 también fue un mes importante en cuanto a noticias. Caryl Chessman[2] inhaló el aroma de melocotón del cianuro potásico en la cárcel de San Quentin, en medio de voces de protesta del mundo entero. Esa misma tarde, bauticé con el nombre del criminal un pináculo inclinado del Sentinel Rock pero, como la formación tenía forma de peón, la gente pensó que yo era un aficionado al ajedrez en vez de un opositor a la pena de muerte. La primera mención pública de la píldora causó revuelo, y nos dio a muchos esperanzas furtivas para futuros placeres sin bebés. El Un-American Activities Committee, un grupo asociacionista que aparentemente nunca había oído hablar de la Constitución, se reunió en el Ayuntamiento de San Francisco para mofarse de los profesionales que habían rehusado en principio firmar juramentos de lealtad. Los policías sofocaron a los manifestantes pacíficos asentados en los escalones de mármol del edificio durante la primera protesta de estas características, de las decenas que vendrían. Me acuerdo claramente de leer con atención los titulares, sentado en la tranquila Sala de Yosemite, mi refugio de las noches durante la semana. Una guarida infinitamente alejada de las cámaras de gas y los gritos de las multitudes.

A principios de junio los escaladores volvieron de Tahquitz y atacaron las paredes sin perder tiempo. Su entrenamiento había dado resultado: estaban en una forma magnífica, cansados de las vías cortas y motivados. En primer lugar de la agenda de algunos de este grupo estaba la cara noroeste del Half Dome, que no se había repetido desde su apertura, hacía tres años. Fitschen, Frost y Pratt escalaron esta intimidante pared a mediados de junio, con dos vivacs. Robbins felicitó a sus amigos, pero, como comentó más tarde con una sonrisa: «Me encantaría poseer el Half Dome». Dos semanas más tarde, con este sentimiento posesivo en mente, él y Dave Rearick realizaron la tercera ascensión, con un solo vivac.

Durante este período también se abrieron cinco vías importantes, antes de que el abrasante calor ahuyentara a todo el mundo. Dos de estas rutas, aunque surcaban grandes paredes, no llegaron a influir demasiado. La cara norte de la Higher Cathedral Rock, una pared vertical de trescientos metros, sucumbió ante Pratt, Chouinard y Bob Kamps. Después, el Camp 4 Terror, una amorfa pared situada detrás de la zona de acampada, conoció a sus primeros humanos: Kamps y Rearick (esta pareja pronto marchó a Colorado, donde, para asombro de los locales, realizó la primera ascensión del Diamond en Longs Peak, la ruta más codiciada de las Rockies).

Las otras tres rutas importantes impactaron más. La cara norte de la Lower Catedral Rock, una pared desasosegante, cayó. Robbins, quien había acabado la milicia el noviembre anterior y hacía sólo un mes que había dejado su trabajo de cajero en un banco de Berkeley, comenzó su meteórica carrera hacia el estrellato con esta escalada, la más importante que acometía desde la del Half Dome. Él, Pratt y Fitschen pasaron dos días y medio en la pared, de trescientos cincuenta metros, surcando una línea sinuosa y difícil. El momento álgido, si se puede llamar así, lo vivieron en una laja adosada que les salió al paso su segundo día. Tal y como su nombre indica, la Gong Flake (laja Gong), supuso un obstáculo nada común. Con varias decenas de metros de altura, doce de ancho y un grosor que iba de los siete centímetros a un par de metros, la gigantesca laja parecía vibrar cuando la golpeaban con la mano. La única salida iba por una chimenea claustrofóbica que se escondía por detrás. Según iban avanzando con esfuerzo por esta grieta, les venían a la cabeza imágenes de accidentados; ellos tres serían la hamburguesa si al monstruo se le antojaba que el 3 de junio era su día de almuerzo. No ocurrió. Más tarde, Robbins escribió que «la combinación de malos emplazamientos para los clavos, roca descompuesta y suelta, fisuras sucias y pasos arriesgados de escalada, además de otros aspectos fastidiosos, nos han llevado a considerar esta escalada como la más desagradable que hemos realizado nunca, además de una de las más peligrosas». No hace falta decir que la vía nunca fue muy frecuentada.

Unas semanas después Robbins y Fitschen protagonizaron otra escalada espantosa, Arches Direct. La denominación de la vía de 1936 Royal Arches (arcos reales) no era en realidad muy acertada: los pioneros, por razones comprensibles, habían evitado los gigantescos arcos, manteniéndose bastante alejados hacia su izquierda. Robbins y Fitschen tenían claro que la primera parte de su apertura (llamada de inmediato Arches Direct, siguiendo la costumbre de que la segunda ruta de una pared debía ser más directa) iba a ser bastante directa: simplemente tenían que seguir la línea del arco más destacado hasta que empezara a curvarse hacia la horizontal. Pero ¿por dónde y cómo atacar este arco y los siguientes?

El 24 de junio la cordada escaló algo más de doscientos metros por roca sucia y mojada para investigar una aparente debilidad que rompía el arco inicial. «Un desplome descompuesto, herboso y resbaladizo nos hizo frente», escribió más tarde Robbins. Empleó cinco horas en limpiar de barro y hierbas las fisuras descompuestas, instalando knife blades y otros clavos no demasiado fiables. Por fin, introdujo un clavo bueno y decidió escalar en libre la parte superior, de aspecto más sencillo. Esta particular maniobra, que siempre ha amedrentado a los escaladores (y siempre lo hará), requiere valor y confianza. Al ponerse de pie en un clavo, hay que abandonar la seguridad del estribo y pasar a terreno desconocido, sintiéndote desnudo y sin saber dónde encontrarás el siguiente descanso, o dónde podrás poner la siguiente protección. Un nervioso Robbins descubrió, a siete metros de su último clavo, que estaba prácticamente bloqueado. De pie en un pequeño saliente clavó rápidamente un knife blade precario detrás de una laja. Pero a la laja en cuestión no le gustó esta invasión y optó por suicidarse, con la esperanza de lastimar a su violador. Así pues, saltó, y Robbins se vio despedido por los aires casi quince metros; el vuelo más largo del Valle por entonces. Era tanto lo desplomado de la pared y tanta la fricción de la cuerda ejercida por los muchos pitones inferiores, que Fitschen, mucho más abajo, apenas sintió el tirón. Robbins, asustado pero ileso, se maravilló del hecho de que no estuviera herido, como era habitual en esos días; la cuerda le había dado una vuelta alrededor de la cintura.

Para concluir este espantoso largo, lo que Robbins realizó la mañana siguiente, le hicieron falta cinco horas y otras dos caídas menores. En total, la escalada requirió veintiocho clavos y diez horas, y los dos escaladores enseguida se dieron cuenta de que acababan de abrir el largo de artificial más difícil de Yosemite. La zona superior resultó algo más fácil, pero la pareja llegó al borde con «las bocas sucias y las gargantas secas», al atardecer de su tercer día. Esta vía también cayó en la oscuridad («Nunca más» dijo Layton Kor después de la segunda ascensión, cinco años después), y fue excluida de las guías de los años ochenta.

La tercera escalada importante de 1960 fue una excepción respecto a los horrores de las dos anteriores; no tardó en convertirse en una vía apreciada, repetida quince veces en esta década. Todos nosotros habíamos pasado horas contemplando desde el Campo 4 la cara norte del Sentinel, especialmente al atardecer, cuando la luz oblicua ilumina miles de pequeños relieves; una visión hermosa. Estábamos tan encandilados por las posibilidades de esta cara que ignoramos el perfil derecho: la cara oeste. Esta estrecha proa de granito blanco, de unos quinientos metros de alto, no es especialmente vertical, quizá sólo unos setenta grados, pero es tremendamente lisa. Apenas una repisa mancha el recorrido; ni un solo árbol o arbusto disturba la continuidad de la alta pared. Chouinard y su principal compañero aquel año, Tom Frost, pensaron que era factible abrir una ruta, aunque les inquietaba un marcado rasgo que pronto sería conocido, y temido, como la Dogleg Crack (fisura de pata de perro), una estrecha grieta que se curvaba unos diez grados en la mitad superior de sus sesenta metros de longitud.

La vía, en la que tardaron dos días y medio (escalaron los doscientos cuarenta metros inferiores de la pared hasta la Tree Ledge, algo que pocos, o nadie, repitió), incluía artificial difícil, diez reuniones colgadas y escalada libre expuesta. Uno de los pasos clave fue una laja expanding en la parte inferior de la vía. Había que meter los clavos justo por debajo de ella, pero cada uno tendía a sacar el anterior. El truco estaba en ser extremadamente delicado con la maza. Más arriba, la primera sección de la Dogleg Crack provocó las alabanzas de Chouinard hacia su compañero: «Frost abrió el mejor largo que he visto nunca por una fisura de veinte centímetros de ancho y dieciocho metros de alto con sólo un taco de madera como protección». La escalada supuso el mayor logro en Yosemite de Chouinard y Frost; sus nombres quedaron interconectados para siempre, tanto por las escaladas que realizaron juntos como por su posterior colaboración de diez años en la fabricación de material.

Tom Frost era la persona más tranquila y modesta de todas las que habitaban el Campo 4 durante estos primeros años. Al cabo de mucho tiempo me enteré de que había sido campeón de vela a sus veinte años. Brillante y correcto, tanto en su apariencia como en su lenguaje, prefería mantenerse fuera del candelero, sin discutir nunca ni escribir sobre sus éxitos. Robbins describió a Frost como «uno de esos espíritus que yo cito para ilustrar que la calidad de la gente en la escalada es una de las razones por la que yo amo este deporte. Tom, además de escalador excelente, es una emanación andante de buena voluntad. No pierde el tiempo con conversaciones negativas…».

A mitad del verano ya existían al menos tres largos de artificial extremo: el Kat Pinnacle, el desplome clave de Arches Direct, y la laja expanding de la cara oeste del Sentinel. Pero también la escalada libre estaba evolucionando: en 1960 se realizaron nueve ascensiones en libre, una gran cantidad respecto a los años anteriores. Por primera vez subimos a las paredes con la intención de liberar las rutas. Normalmente esto significaba simplemente eliminar unos cuantos pasos de ayuda artificial de una vía eminentemente libre. Los escaladores anteriores habían comenzado a usar el artificial a un nivel de 5.8, pero en 1960 casi todos éramos capaces de hacer 5.9, por lo que en realidad las aperturas fueron menos, en comparación con las ya existentes. Hubo una vía que sobresalió, ya que fue la primera de 5.10 que se realizó en el Valle, y una de las primeras del país. El primer largo de la chimenea este del Rixon’s Pinnacle, escalada originalmente con cuatro o cinco puntos de artificial, era un diedro levemente desplomado que se había pulido hasta casi tener la textura del cristal, a causa de las constantes chorreras de agua. Tenía una sección de unos diez metros que era lo bastante difícil como para subir metiendo clavos; escalarla en libre intimidaba, pero era factible con unos cuantos descansos. Robbins sufrió una caída al subir en bavaresa por este resbaladizo libro abierto levantando a su asegurador del suelo, pero perseveró, y al segundo intento se hizo con ella; incluso hoy el largo está graduado de 5.10.

Dick McCracken, 1965. (Foto: Glen Denny).

Es cierto que 1960 se caracterizó por grandes avances en el material, un excelente progreso de la escalada libre y varias vías estupendas de big wall, pero la mayor aventura del año se produjo en una pared muy conocida por todos, tanto por los escaladores como por todos los públicos: El Capitán. Nadie había considerado seriamente repetir la ruta Nose de Harding desde hacía dos años, pero en septiembre cuatro hombres pensaron que había llegado el momento de la primera ascensión continua, es decir, desde el suelo hasta el borde sin fijar cuerdas. El cuarteto de Fitschen, Frost, Pratt y Robbins, incluía a algunos de los mejores escaladores de la tierra de esa época (Chouinard, Kamps y Rearick estaban al mismo nivel, pero tenían otras cosas que hacer en esta coyuntura, como ganarse la vida en la ciudad, mantener una familia o asistir a clases).

Robbins, el líder indiscutible, creía que las cuerdas fijas le restaban aventura a la escalada. Si se disponía del tiempo suficiente en cualquier ruta, fuera como fuera de difícil, se podía instalar un cordón umbilical que conectase el suelo con el punto más alto. En resumen, Robbins creía en el compromiso. Esta actitud, tan adelantada como lo fue tres años antes el plan original de Harding, tuvo repercusiones de largo alcance durante los siguientes años, conduciendo a acciones y a elaborar teorías entre dos bandos: los que pensaban que fijar cuerdas estaba bien y los que creían que era totalmente innecesario. Durante unos años esta polarización hizo que se deterioraran relaciones de amistad, provocó el abandono de algunos escaladores disgustados y suscitó incontables discusiones en el Campo 4 y en varias publicaciones.

Robbins pensó que cuatro era el numero ideal para acometer la escalada: dos escalarían dejando tras de sí algunas cuerdas, por las cuales la otra pareja subiría con los prusik, transportando cargas gigantescas. Al día siguiente los equipos se cambiarían las tareas para que todo el mundo compartiera el escalar de primero. Robbins calculó que necesitarían diez días para el proyecto. Al igual que había ocurrido con la primera ascensión, lo que más preocupaba a los cuatro hombres no era tanto la dificultad de la escalada, como la logística. Tan sólo llevar un litro y medio de agua por persona y día, el mínimo indispensable para sobrevivir en la pared tanto tiempo, ya sumaban cincuenta y nueve kilos y medio. Añadiendo la comida, cuerdas y material de reserva, y el saco de dormir, el peso total casi llegaba a los noventa kilos. Dos hombres tenían que cargar con un total de cuatro mochilas, de unos siete kilos cada una, durante muchas decenas de metros por día, y a menudo tenían que pasar doce horas en los estribos mientras estaban subiendo con los prusik o esperando.

El equipo esperaba calor a mediados de septiembre, y lo tuvo: el sol cayó sin piedad en el resplandeciente granito blanco. Para el segundo día, Robbins dudaba si conservarían las fuerzas y la motivación ante semejante castigo. Pero estaban escalando más deprisa de lo esperado, lo que significaba que podían beber más agua cada día: un incentivo estupendo para ir rápido.

Las nubes se esparcieron por el cielo al día siguiente y, dado este indulto y la nueva ración de dos litros de agua por persona y día, Robbins supo que lo tenían hecho. Incluso lloviznó un poco en la tarde de su cuarto día, cuando se aproximaron al Great Roof. Las cargas se hicieron más ligeras, en las fisuras aparecieron flores salvajes y con la noche llegó Escorpio, justo por encima del borde hacia el sur. Por primera vez las carcajadas hicieron eco por la pared. Frost, según Robbins, «nos mantuvo al borde de las lágrimas con sus bromas y su cara seria». La expedición obviamente estaba yendo bastante bien. Tan competente y armonioso era el grupo que el ascenso se hizo rutinario, excepto por un susto que se llevaron cuando Pratt, creyendo equivocadamente que estaba anclado, casi saltó de una repisa hacia su muerte. Hacia las tres de la tarde del séptimo día, los que estaban esperando en la cumbre para recibir a sus héroes brindaron con champán tibio.

Es difícil imaginar ahora la ruptura psicológica que supuso esta escalada de la Nose. Sin darse importancia, los mejores escaladores de roca del mundo habían concluido la escalada más difícil del planeta sin usar cuerdas fijas. De un solo golpe, la escalada del Valle cambió para siempre: en adelante los mejores escaladores no instalarían cuerdas fijas desde el suelo hasta la cumbre. Harding, siempre un renegado, continuó usando cuerdas fijas durante un tiempo, pero en sus últimas escaladas también él abandonó esta técnica.

Ni siquiera a finales de 1960 había muchos visitantes de fuera del estado que acudieran al Valle, y los que iban solían ser montañeros que no tardaban en desanimarse ante las fisuras resbaladizas y las placas lisas. Uno de estos visitantes fue Mike Borghoff, delincuente juvenil, veterano de la Purple Heart en la guerra de Corea y un buen poeta. Mike intentó durante años subirse por las clásicas de Yosemite, fracasando con frecuencia. Coincidí con él por primera vez en 1958, a mitad de vía de la Lower Brother; estaba intentando meter sus grandes botas de montaña en agujeros diminutos, con un gesto de desconcierto en la cara. En los cincuenta, Mike había realizado escaladas difíciles por Washington y Colorado y se vanagloriaba de moverse bien en roca mala de Clase 4 sin cuerda. Sin embargo, el terreno más difícil y sin mucho relieve le superaba. Me confesó unos años después que era consciente de sus defectos: «Soy como el eterno chaval sin sesos que siempre lo intentará, más con palabras que con hechos… Si no hay confianza, no hay equilibrio; sin equilibrio no llegas a ninguna parte». Por suerte, Mike pasó buenos momentos en el Valle, en el transcurso de los años, y amaba el lugar genuinamente.

A Borghoff le tolerábamos, ya que intentaba comprender el Valle y su carácter único. Pero muchos nos reíamos de otros visitantes, especialmente de aquéllos que tenían un problema «de actitud». Algunos llegaban con planes grandiosos, y se los comunicaban a cualquiera que tuviese oídos. Bastante a menudo estos tipos literalmente huían del Valle después de fracasar en una vía, sin querer volver al Campo 4 para no enfrentarse a nuestras sonrisas sarcásticas. Con estas personas éramos crueles pero, cuando escuchamos que Layton Kor iba a venir pronto, supimos que con él sería diferente.

Kor, un enorme albañil de Colorado de veintidós años, ya era famoso, incluso en California. Nadie dudaba por un instante que era el mejor escalador que había salido de las Rockies. Ya había dejado su marca en el Eldorado Springs Canyon, una zona magnífica, cercana a su hogar, en Boulder, en la que había abierto decenas de vías admirables. Había realizado la primera ascensión de la Diagonal, una pared vertical de Longs Peak, y seguramente habría protagonizado la primera ascensión de la codiciada Diamond, en el mismo pico, si Kamps y Rearick no la hubiesen hecho primero.

Kor llegó a finales de septiembre de 1960, sólo dos semanas después de la segunda ascensión de la Nose, e inmediatamente formó cordada con Chouinard para acometer la primera ascensión de la placa más sobrecogedora del Valle, la Glaciar Point Apron. La primera vez que se comenzó una escalada en esta extensión de granito liso, de trescientos sesenta metros de altura, había sido hacía tan sólo tres semanas, cuando Bill Amborn, Joe McKeown y Rich Calderwood recorrieron ciento cincuenta metros de roca lisa hasta un pequeño saliente al que bautizaron Coonyard Pinnacle (este nombre salió de una distorsión hecha por un escalador del nombre de Chouinard). Amborn, nieto del pionero de los años veinte, William Kat, volvió unos días después con un motivado escalador de Bay Area de diecisiete años llamado Jeff Foott, y continuó por la placa lisa, de unos cincuenta grados de inclinación, durante otros ciento ochenta metros, retrocediendo finalmente a un largo del Oasis, un manantial perenne de la cumbre del Apron.

El ascenso de Chouinard y Kor de todo el recorrido hasta el Oasis, unos días después, sólo contenía un largo nuevo y casi no se puede considerar una primera ascensión importante. Pero, de todos modos, cualquier duda que pudiese haber sobre la habilidad de Kor desapareció instantáneamente. Se esperaba que este tipo larguirucho y de pies enormes, famoso no por su precisión sino por su rapidez, hubiera tenido dificultades en la roca más resbaladiza de Yosemite. No las tuvo, y la leyenda de Kor se asentó inmediatamente.

A principios de octubre, la mayoría de los residentes del Campo 4 se marcharon, y yo me encontré en la misma situación a la que se enfrentaron decenas de escaladores en los siguientes años: el entusiasta hombre grande me atosigaba, insistiéndome en que fuéramos a escalar. ¡Ya! ¡A cualquier sitio! ¡Prepara las cosas! Kor, castigado o bendecido con un exceso de energía, simplemente no podía estar quieto. En todos los años que le conocí nunca le vi leer un libro o un periódico, o quedarse mirando al horizonte. Marcaba el ritmo, contaba chistes verdes con el júbilo de un niño, ligaba con las mujeres. Tenía éxito en lo de ligar. También comía con apetito. Una vez engulló una hamburguesa que había metido entre unas láminas de cartón. Bromeaba con todo el mundo constantemente. Hablaba y escribía con frases cortas, como su mente iba por delante de su boca o su bolígrafo saltaba de un tema a otro todo el tiempo. Aquí reproduzco al pie de la letra un fragmento de una carta que me envió una vez, que muestra su torbellino de ideas: «Voy a ir a Europa el 1 de abril, así que deséame suerte en las paredes. ¿Qué vas a hacer en el verano? Supongo que irás a por las grandes montañas. ¿Qué ha pasado por el gran valle blanco de Yosemite? ¿Alguna vía nueva? ¿Repeticiones importantes? Supongo que Royal está en Sugar Bowl…».

Me encantaba su forma de ser, natural y franca; hicimos buenas migas en nuestro primer encuentro. Con muchas ganas de escalar yo también, sentí que ir con Kor era una garantía de seguridad: parecía nacido para escalar. Podía ir con él a cualquier sitio y volver con vida. Subimos buenas vías juntos ese otoño y nos prometimos hacer temblar el Valle la siguiente primavera.

Pero Kor nunca apareció en 1961; enfermo de unos hongos en los pulmones fue a «una cura» en una clínica de Texas, donde una dieta de morirse de hambre aparentemente le sanaría. Dudábamos de los curanderos que dirigirían ese tipo de lugares, pero para el verano Kor ya estaba atacando otra vez las paredes cercanas a su casa con venganza. Si lo que le curó fue la dieta prescrita por los doctores de Texas o la idea de perderse un verano de escalada, nunca lo sabremos.

Mike Borghoff, 1965. (Foto: Glen Denny).

Layton Kor, hacia 1965. (Foto: Glen Denny).

Tenía ahorrados unos quinientos dólares a finales de 1960, y decidí pasar la mayor parte de 1961 en el Valle. Llegué el día de año nuevo y todavía estaba allí para finales de año. Escalé un total de sesenta vías ese año, ausentándome sólo en agosto (un viaje a Wyoming) y en noviembre (trabajando en Berkeley). Atrapado entre volver a los estudios, aceptar un trabajo formal o hacer algo constructivo, simplemente vivía en el limbo, como esperando a que alguien me apartara de la maravillosa rutina del granito. Nadie lo hizo, así que vivía escalando, pensaba en escalar y soñaba con escalar.

Fue un buen año, lleno de aventuras de todo tipo. Pronto se inició una polémica, la de moda en esos días. La palabra clave era buril. ¿Cuándo están justificados los buriles? En los viejos tiempos, la respuesta era simple: si no tenías un clavo que se ajustara a la fisura, taladrabas un agujero para un seguro. Pero ahora había clavos de todos los tamaños, desde los rurps a los bongs. Hacía falta habilidad para instalar algunos de estos instrumentos nuevos, y esto conducía a la cuestión central: si escaladores menos dotados simplemente instalaban seguros donde les parecía difícil, ¿no llevaría esto a un descarado e innecesario aumento de buriles? Pero, ¿quién debía decidir si era o no necesario?

Chouinard, el escalador más reflexivo de este período, decidió ventilar sus opiniones sobre la materia, y en marzo de 1961 publicó un artículo en el Summit. Inmediatamente estableció su tesis: «El problema no es una cuestión de gustos particulares, sino que ha de ser resuelto por toda la comunidad de escaladores y aceptado por todo el mundo que escala». No es sólo que los buriles estropean la belleza de la roca, continuaba, es también que hoy en día la mayoría de los escaladores se sienten «desnudos» sin su burilador. La falta de experiencia de un escalador no es una excusa para usar expansiones, así como tampoco ha de serlo «nunca» la falta de material. Un irritado Chouinard continuaba y continuaba, sin escatimar palabras. Describió la violación de la aguja Lost Arrow de mediados de los cincuenta, cuando unos escaladores no tan capaces como John Salathé instalaron nueve buriles adicionales. Indirectamente, Chouinard suscitó una rebelión cuando mencionó que Mark Powell había aplastado estos nueve seguros para que la escalada volviera a tener la dificultad de su primera ascensión.

No hace falta decir que llovieron las cartas en la redacción de Summit. Chuck Wilts, por ejemplo, argumentó que algunos escaladores con un nivel muy alto habían abierto rutas imposibles de proteger y por tanto peligrosas. «¿Debe una escalada (de ese tipo) —cuestionaba Wilts— prohibirse a los escaladores cuerdos? ¿Quién ha de juzgarlo?». El escalador de Washington, Gene Prater, declaró que los expertos arrogantes pueden simplemente pasar sin utilizar los seguros «innecesarios», dejándolos en su sitio para otros escaladores no tan competentes. Robbins replicó: «Hablando en general, instalar seguros no es escalar; es sustituir la dificultad de la escalada por la tediosa maniobra de girar la muñeca». Consciente de que las «reglas» estrictas planteadas por Chouinard no darían resultado (los escaladores siempre han despreciado las reglas), Robbins solicitó un «cambio de valores», una expresión que usó en tres ocasiones.

El tema volvió a salir muchas veces en las conversaciones del Campo 4 aquella primavera. Yo opinaba que cualquier persona fuerte podría simplemente andar hasta la base de El Capitán e instalar una línea de seguros hasta la cumbre: la vía más espectacular y directa del mundo. «Sí, llevaría tiempo, pero piensa en la fama», afirmaba con sarcasmo. ¡Piensa en la publicidad! ¡Dinero! ¿Quién iba a pararle los pies a semejante egoísta?

Totalmente de acuerdo con el punto de vista de Chouinard, y creyendo que los actos dicen más que las palabras, pasé a la acción. En 1959 Herb Swedlund, el mejor conversador del Valle y por lo general un buen escalador, había instalado una línea de diecisiete buriles en una ruta que estaba abriendo, al lado de la cascada Lower Yosemite Fall. Durante las aproximadamente diez tardes que estuvo trabajando en la vía, le vi alguna vez, y me percaté de que siempre llevaba puesta una camiseta amarilla o roja. Me explicó que la vía, visible desde el camino de abajo, atraía a muchos curiosos y, entre ellos, a encantadoras chicas jóvenes. Nuestro atractivo héroe instalaba unos cuantos seguros en una tarde dada, después rapelaba con suavidad por su cuerda fija y brincaba hacia el bosque a encontrarse con sus admiradoras.

—¿Y funciona? —le pregunté, esperanzado.

—Pregunta a cien —dijo Swedlund, sonriendo— y conseguirás una.

La «burilada», instalada justo al lado de un evidente sistema de fisuras, era simplemente la forma de Swedlund de retrasar la escalada el mayor tiempo posible para extender su carrera sexual. Aunque este motivo era muy poco corriente, el uso excesivo de seguros me molestó en 1959, y lo seguía haciendo dos años después. En mayo, subí de primero este ofensivo largo en unas cuantas horas, emplazando clavos decentes en fisuras inconexas y sucias, y esquivando los seguros como si fueran radiactivos. Joe Oliger, mi compañero, pasó luego unas cuantas horas arrancando los diecisiete seguros.

Poca gente aplaudió esta acción decisiva; unos cuantos pensaron que yo era un gilipollas, la mayoría se preguntaba por qué me había molestado y Swedlund nunca mencionó el incidente. Quitar seguros se convirtió en un pasatiempo popular en los años siguientes, aunque emplazarlos se hizo igual de popular. Se desarrollaron dos tendencias, y en realidad la polémica nunca se dio por concluida.

Sólo se abrió una vía importante en la primavera de 1961: la vertical cara noroeste de la Higher Spire. Robbins y Fitschen habían intentado la vía en septiembre del año anterior, retrocediendo después de recorrer dos tercios de los trescientos metros de la ruta. No habían llevado clavos que se ajustaran a una fisura larga y ancha, y según Robbins, «las expansiones eran una anatema». Poco después, Fitschen marchó a Europa para hacerse bohemio y desapareció para siempre de la escena de Yosemite. Robbins agarró a Tom Frost el siguiente mayo, y juntos subieron la fisura ancha usando los nuevos bong-bong de Frost. Entonces, les salió al paso un muro corto y liso, y Frost se dispuso a utilizar el burilador. Buscó en sus bolsillos.

—¡Royal! —gritó hacia abajo—. ¡No tengo los buriles! ¡Átamelos a la cuerda de izar!

—Tienes que tenerlos —le respondió Robbins—. ¡Vuelve a buscar!

No eran los primeros escaladores que olvidaban algo de material fundamental, y seguramente no fueron los últimos. Rapelaron hasta abajo. Unos días después, la pareja volvió a subir y terminó la vía, vivaqueando una vez y rapelando por la vía normal de 1934 en la oscuridad. No usaron cuerdas fijas y emplazaron buriles de forma ahorrativa: seis en total. La escalada ganó notoriedad instantáneamente por un largo, la Chimney of Horrors, una pesadilla que Robbins había escalado de primero en su intento de 1960. Con dieciséis metros de longitud, estrecha, desplomada y sin una sola fisura para proteger, esta grieta se merecía totalmente su nombre. Robbins describió su visión como «psicológicamente devastadora» en un artículo para el Summit. De todos modos, comenzó a escalar, se paró para emplazar un seguro de protección, y después continuó con el corazón en la garganta. «El consuelo que los escaladores tienen en la mayoría de las chimeneas estrechas —escribió—, es la posibilidad de quedarse empotrado de pie, si resbalan, lo que no me pasó esta vez. Cerca del final sentí que me estaba estirando a más no poder y que tenía la alternativa de adherirme a la roca o volar veinte metros». En la última parte tuvo que hacer la operación más desagradable de todas: instalar un clavo como punto de artificial lejos, muy lejos de la última protección, y ponerse de pie en él alegremente. Esto elevó el nivel de audacia, y a partir de ese día, muchos pasamos a considerar a Robbins como el mejor escalador de Yosemite.

La siguiente gran vía de Robbins apartó toda duda que hubiera de esta consideración, aunque él otorgó el mismo reconocimiento a sus compañeros, Pratt y Frost. Es cierto que estos dos escaladores también eran brillantes, pero Robbins de nuevo fue la fuerza motora que empujó la ascensión a la «mejor escalada en roca del mundo».

Layton Kor encabeza el largo White Flake en la cara noroeste de la Higher Cathedral Spire, 1965. (Foto: Glen Denny).