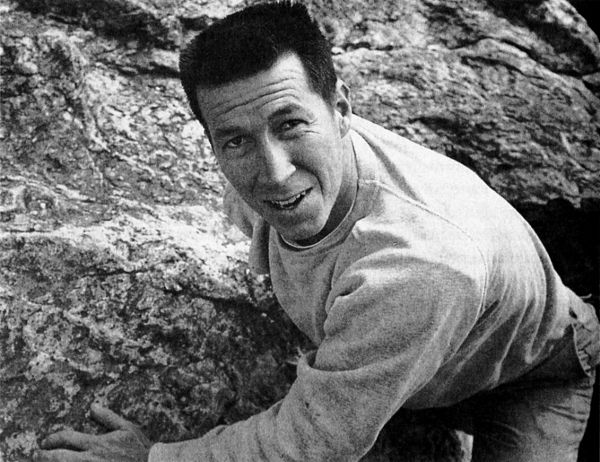

Mark Powell, 1965. (Foto: Glen Denny).

Los de fuera se imaginan a los escaladores de Yosemite caminando hasta la base de un espolón de setecientos metros (el cual indudablemente desploma de alguna manera), y recorrerlo escalando en artificial a toda velocidad por una fisura que se prolonga hasta donde alcanza la vista, ¡y aún más arriba!… Lo que esos críticos pasan por alto es que estos espolones contienen algunas de las mejores escaladas de cuarto y quinto grado que pueden encontrarse en cualquier sitio.

GEORGE SESSIONS, 1958

Entre 1957 y 1958 la atención no se centró sólo en El Capitán, por supuesto; la mayoría de los escaladores contemplaba la saga de la Nose como un espectáculo aparte, y continuaba con sus asuntos como siempre. Pero en esos dos años se estaba produciendo un cambio sutil. Hasta este momento, los escaladores habían acudido al Campo 4 sólo los fines de semana, en sus vacaciones largas se iban a cualquier otro sitio: los Tetons, Canadá, el noroeste. La escalada en roca todavía se consideraba una simple faceta del montañismo; entrenabas en el Valle los fines de semana de primavera y emigrabas a las montañas en verano. Había excepciones, naturalmente, pero muy pocos escaladores vivían en el Valle.

Mark Powell fue una de estas excepciones: ahorró algo de dinero y, durante unos cuantos meses de 1957 vivió en el Campo 4 continuamente; fue el primer escalador residente en Yosemite, más que visitante. Powell estaba desocupado ese año, soltero e inquieto. Sabía que si no importaba pasar algún apuro, no se necesitaba un trabajo de jornada completa. Era barato vivir en el Valle: no había que pagar nada por acampar, no se necesitaba más refugio que una tienda de campaña ligera, y ni siquiera se pensaba en trajes o corbatas. No hacía realmente falta un coche, ni pólizas de seguro, ni cortes de pelo. Si cocinabas en el campamento, en vez de comprar una hamburguesa en el restaurante de Yosemite, tenías suficiente con un dólar por día. Los que trabajaban en invierno y ahorraban unos cientos de dólares disponían luego de seis meses por año para vagabundear. El mejor incentivo de estar viviendo allí, como no tardó Powell en descubrir, era que escalando cuatro o cinco veces por semana conseguías ponerte muy en forma, algo que no lograban los escaladores de fin de semana. Mirando atrás, es fácil comprender por qué el nivel empezó a dispararse con la llegada de escaladores residentes.

Powell subió por los riscos como un remolino en 1957, casi como si supiera que aquél sería su último verano productivo. El 18 de julio, una semana después de que, junto a Harding y Dolt, se retirara de su primer intento a El Cap, abrió con Wally Reed una ruta en Pulpit Rock. Aunque esta vía, Improbable Traverse, pareciera insignificante en el escenario de entonces, muestra claramente la dirección hacia la que se dirigía la escalada en Yosemite. Durante diecisiete años la gente se había limitado a recorrer las dos vías normales de este risco. Powell buscó minuciosamente por el pináculo, eligió una línea en libre, se lanzó a por ella con arrojo y la consiguió. No satisfecho con pisar sobre las huellas de otro, experimentó con lo desconocido, forzó sus límites, y muy a menudo consiguió salir bien parado de situaciones peligrosas. Los mejores escaladores imitaron esta actitud en la importante década que estaba por venir.

Dos días después del Pulpit, Powell y Reed escogieron una pared de aspecto más imponente: la cara noreste de la Middle Cathedral Rock. Harding, como he relatado ya, había hecho los dos espolones de ambos lados de esa pared unos años antes. Powell deseaba la pared misma, de una gran belleza, salpicada de diminutas repisas y lajas apreciables sólo con la luz indirecta del atardecer. Pensó que era posible surcar una ruta por ella, y dos días después puso en práctica su pensamiento junto a Reed, realizando una escalada que Powell calificó de «similar a la cara norte del Sentinel».

Powell y Reed se comportaban como niños en una tienda de caramelos. Lo siguiente que vino fue el pináculo Lower Watkins, una aguja que nunca se había intentado. A la semana siguiente, Reed debió de estar ocupado, porque Powell formó cordada con Dolt para atacar el espolón norte de la Lower Cathedral Rock, una ruta vertical, imponente y sucia, con poco que elogiar. Aún así, para esta escalada de trescientos metros necesitaron dos días y mucha escalada artificial comprometida, y también algo de artificial fácil. Powell, maestro en el pitonaje, debió de levitar en un largo que Dolt luego describió como «una excelente fisura que permitió a Mark superar un muro desplomado de veinte metros en quince minutos».

Dos semanas después, Reed ya estaba preparado otra vez para entrar en acción; junto a Powell, escaló una vía que luego se convertiría en un verdadero clásico: la cara sur del North Dome. Las espantosas y continuas fisuras de la cumbre de esta ruta de difícil acceso permanecen en la memoria de todo el que ha estado allí alguna vez.

Cinco días después Powell se subió por el Bridalveil East, una pared vertical justo a la izquierda de la cascada más etérea de las muchas de Yosemite. En esta ocasión, reclutó a Harding para la aventura, y entre los dos usaron sólo cuatro clavos como ayuda artificial en los ciento ochenta metros de roca lisa y pulida por el agua. Una vez más, Powell demostró ser un experto de la escalada libre. Un tiempo después, escribió una frase sobre esta escalada que en mi opinión simboliza la atrevida dirección que estaba tomando la escalada en el Valle: «Más arriba, la pérdida de unos clavos me forzó a agarrarme a la roca con ambas manos por un muro desplomado de unos quince metros que conducía a un árbol podrido».

El fin de semana del Día del Trabajo de 1957 el Valle tuvo tres escenarios distintos. Royal Robbins y Joe Fitschen realizaron el cuarto ascenso de la Chimenea Lost Arrow en dos días. Fitschen, el principal compañero de cordada de Robbins a finales de los cincuenta, era un universitario de veintiún años y ojos azules de la zona de Los Ángeles. De complexión delgada (como la mayoría de los escaladores de esta época), ascendía por la roca con fluidez, sin quejarse ni resoplar, siempre bajo control; la definición exacta del escalador intelectual. Había realizado la mayor parte de su actividad en Tahquitz, donde había abierto, junto a Robbins algunas vías asombrosas. Estaba previsto que Fitschen fuera a la apertura de la cara noroeste del Half Dome en junio, pero en el último momento no pudo librarse del trabajo, por lo que Mike Sherrick fue en su lugar.

Conscientes de que el ejército pronto les llamaría para alistarse, tanto Robbins como Fitschen querían hacer su última gran escalada. Con la experiencia de la pareja y su motivación, no es extraño que recorrieran la chimenea Arrow tan rápido en ese fin de semana, a pesar de que Robbins más tarde escribiera que estaba «casi mareado de miedo al contemplar aquella horrorosa grieta coronada por el irreal pináculo…». En las primeras cuatro repeticiones se había tardado, respectivamente, cinco, cuatro, tres y dos días. Robbins señaló con pesar que esta tradición de restar un día en el tiempo de cada repetición «aumenta la tensión para la siguiente cordada». Irónicamente, seis meses después de que pronunciara estas palabras, la ruta fue escalada sin ningún vivac.

Powell y Reed abrieron otra vía en el espolón este del Arrowhead en los mismos días, pero el mayor trofeo de aquel fin de semana largo fue la escalada, el lunes, del Worst Error (el peor error). El nombre de Harding vuelve a aparecer aquí, aunque en un contexto nuevo. Su faceta de escalador de fisuras no era tan conocida como la del hombre de hierro, lo cual es lógico, ya que su actividad fue mucho más escasa que la que realizó en las grandes paredes. Él siempre insistió en que su límite era un 5.8, y muchas veces tenía razón. Cuando el tramo de pared que se elevaba ante él parecía difícil, tendía a solucionarlo en artificial, metiendo clavos, aunque las fisuras y las chimeneas demostraron algo distinto; pero, tal y como demostró aquel Día del Trabajo en el Elephant Rock, Harding era muy bueno en fisuras y chimeneas. Esta formación, visible desde el río Merced aunque ubicada fuera de los límites del Valle, era una entidad desconocida para los escaladores. Harding había localizado desde la autopista una placa gigantesca de unos ciento cincuenta metros de alto, aplastada como un dedo monstruoso contra la pared principal. Sabiendo que ese tipo de placas adosadas suelen tener fisuras que las separan de la pared principal, Harding y Wayne Merry fueron a investigar.

El tercer largo de la Worst Error, como Harding bautizó luego a la ruta, era una grieta de unos cincuenta centímetros de ancho que ascendía de manera continua unos trescientos cincuenta metros y que no ofrecía ningún tipo de protección posible. Merry abrió esta sección; unos años después me comentó: «Sentía demasiada claustrofobia como para preocuparme por la caída». Aunque a este experto en chimeneas no le pareciera especialmente difícil, es un largo muy respetado todavía hoy (en 1961 yo mismo escalé de primero esta chimenea con el metabolismo en bastante mal estado. En la base del largo me fumé varios cigarros —los primeros y últimos de mi vida— para calmarme. Después me tomé a cucharadas medio bote de miel, para asegurarme una energía sobrehumana. Mort Hempel, mi compañero, contempló este absurdo ritual con la boca abierta y los ojos inyectados de miedo).

Esa grieta siniestra era un obstáculo menor, comparado con lo que quedaba por arriba. Harding desapareció tras una arista y, al poco, Merry notó que la cuerda ya no se movía de forma lógica. Arriba, abajo, arriba, abajo. Seis movimientos de un par de centímetros. «Supuse que iba a tener que parar una caída, claro —nos contó Merry—, debí de revisar mis anclajes una docena de veces». Después escuchó unos cuantos golpes de la maza, y más golpes. Harding, en el inicio de una espantosa fisura ciega, trataba de superar una sección corta metiendo clavos. Al final instaló un seguro de expansión, se puso de pie sobre él, empotró su cuerpo delgado en la chimenea de encima y se arrastró hasta la cumbre. Aunque tuvo que utilizar algún punto de ayuda artificial, fue un logro excelente que demostró que Harding se encontraba, en efecto, entre los mejores especialistas de fisuras. Calificó ese largo como «el “arrastramiento” más difícil que he escalado nunca de primero».

Tan sólo unas semanas después de esta agotadora actividad, la carrera de Mark Powell prácticamente acabó tras su caída en la aguja Arrowhead. En quince incandescentes meses abrió quince vías, incluyendo cuatro clásicas: la cara noreste del Middle Cathedral, la arista de la Arrowhead, la cara sur del North Dome y la pared este de Bridalveil Fall. En las últimas tres escaladas usó un total de ocho clavos de artificial solamente, un logro digno de mención. La loable carrera de Powell en el Valle incluye veintiuna aperturas y dos primeras ascensiones en libre. Siguió abriendo vías hasta 1966, pero esta primera etapa fue su edad dorada particular.

Mark Powell, 1965. (Foto: Glen Denny).

Joe Fitschen, 1965. (Foto: Glen Denny).

Obviamente, no toda la escalada del Valle por esta época incluía aventuras importantes. Los escaladores siempre han disfrutado en paredes más pequeñas, llevando amigos a vías más fáciles, o simplemente tomándose un «día de descanso» escalando una ruta normal por la tarde. De vez en cuando ocurría algún suceso frívolo del que los escaladores hablaban durante meses. El incidente del que más se habló en 1957 concernía a algunos escaladores conocidos (o que pronto lo serían). La cadena ABC Salvaje mundo de los deportes, quería una secuencia de escalada en roca en vivo para incluir en el programa «La primavera llega a América». En marzo, contactaron con el Sierra Club, que a su vez llamó a Bob Swift. Al saber que nada más por escalar unas cuantas horas el pago seria unas cuerdas gratis, condujo a toda velocidad hasta el Valle. El director de la ABC le dijo que, como había llegado primero, sería él quien escalaría de primero. También otros se habían enterado de la novedad. John Harlin acudió desde Stanford, pero fue juzgado así por el personal de la cadena (según recordaba Swift): «No es tan bueno como el primero, pero es válido, de todos modos». Jules Eichorn, famoso por su escalada a la Higher Spire, fue el siguiente que apareció: él fue calificado de «hombre moderno y de mirada torpe». Se le informó de que sería literalmente el «personaje de la cascada», ya que había una cascada que formaba parte del escenario. Un francés tímido y de cara alargada que estaba por el Valle (ofreciendo conferencias por toda América, incluyendo una en Berkeley, la noche anterior, a la cual asistí), contempló toda la escena, pero nadie pidió a Gaston Rébuffat, el escalador más famoso del mundo, que se uniera al equipo. Los que iban a filmar escogieron un risco pequeño cerca de la cascada de Lower Yosemite Fall y, después de muchos ensayos, Eichorn escaló como querían. El público americano, los pocos que vieron esta toma sin fundamentos, volvieron considerar la escalada un pasatiempo absurdo.

Con este asunto terminado (y sin conseguir ninguna cuerda gratis), Swift, Harlin y Eichorn se dirigieron al Washington Column para mostrarle a Rébuffat, en su primera y única visita al Valle, cómo eran las paredes de granito. «Harlin y Gaston escalaron una ruta que iba hasta la Lunch Ledge —me contó Swift hace poco—, y parecía que Gaston se lo estaba pasando bien. Pero lo más divertido fue cuando llegó a un árbol que John había pasado arrastrándose por en medio para que fuera más seguro, y Gaston simplemente se desató la cuerda, superó el árbol rodeando las molestas ramas y después volvió a atarse».

Con Powell fuera del escenario, Robbins y Fitschen retenidos en el ejército, y Harding y sus compañeros pensando en El Cap, 1958 fue un año tranquilo. No se realizaron ascensos destacados excepto, por supuesto, la extravagancia de El Cap que ya hemos descrito. Tampoco fue un año aburrido. De vez en cuando llegaban visitantes de otros estados, y aparecieron nuevas caras, algunas de las cuales se convertirían en habituales durante décadas.

La mayoría de los de fuera del estado todavía evitaban el Valle. Los del Este apenas habían oído hablar del lugar, y los montañeros del Noreste Pacífico tenían montañas y paredes suficientes a menos de un día de coche. Los escaladores no viajaban mucho en los tiempos previos a las autopistas interestatales, pero una razón más envenenada de esta carencia de visitantes en Yosemite fue la errada visión general que se extendió sobre la escalada y las tradiciones del Valle. Por ejemplo, Harvey T. Carter, un arrogante y excéntrico escalador de Colorado, visitó el Valle en la primavera de 1957. Se ganó la antipatía de los escaladores locales cuando dejó una nota de papel en un registro de cumbre (en la Lower Spire, creo recordar), en el que decía: «Retirado el registro para su estudio en profundidad». Nunca volvió a aparecer, quizá todavía está siendo analizado en Colorado. Unos días después, Carter no consiguió subir más que unos pocos largos de la ruta Steck, del espolón este de El Cap, antes de esconder el rabo entre las piernas y volver a casa, para gran divertimento de los locales. Aparentemente, había esperado que la ruta estuviera equipada con clavos fijos, ya que escribió al Summit una queja extraña: «Me impresionó bastante la aparente falta de desarrollo de la escalada en Yosemite». Dándose cuenta de lo débil de su razonamiento, continuó luego intentando validar su superioridad: «Aunque yo enseño un nivel moderno y avanzado de la escalada, no me importa entrar en controversia con gente que no sabe nada de los métodos que constituyen la técnica de la escalada moderna».

Los extranjeros pronto llenarían el Valle, pero todavía no había llegado el momento. Los escaladores de California aún tenían unos cuantos años para recoger los frutos del Valle solos; 1958 vio la llegada de uno de estos escaladores, un hombre que se convertiría en uno de los mejores escaladores de mediados de siglo, el prototipo del residente del Campo 4 y un especialista de primeras ascensiones, de las que sumó un total de cuarenta y ocho durante su carrera. Chuck Pratt, con diecinueve años, batallaba con la física en la Universidad de Berkeley. En realidad no le gustaba la disciplina pero, consciente de ello, se mantuvo vinculado a la universidad unos años más. Mientras tanto, escalaba los fines de semana y los veranos.

Pratt entró en el mundo de la escalada de una forma tradicional. De niño, en la ciudad de Salt Lake, devoraba libros de montañas de su biblioteca y practicaba con la cuerda de tender y clavos caseros en las rocas cercanas. Después, sus padres tomaron una decisión afortunada: se trasladaron a Bay Area de San Francisco. Mientras estaba en el instituto en Oakland, hacia 1956, Pratt conoció a un tipo poco pretencioso llamado Charlie Raymond, quien también se sentía atraído por la escalada y la montaña. Ambos merodearon por las rocas locales. Se metieron en la Universidad de Berkeley juntos, y allí, en la fría y húmeda sala Eshleman, lugar de las reuniones del club universitario UC Hiking Club, conocieron a más gente de sus mismos gustos.

Lo siguiente fueron los viajes al Valle. Pratt descuidó el estudio de las misteriosas teorías sobre el movimiento y la gravedad, y quizá fue una gran pérdida para la física, ya que el chico prometía. De todos modos, se dio cuenta pronto de la trampa: ser bueno en física le conduciría a un trabajo a tiempo completo, un compromiso total y una consiguiente pérdida de libertad. Pratt, un verdadero romántico, había visto el esfuerzo de sus padres por vivir el sueño americano; también vio su fracaso, su felicidad nominal, su existencia incompleta. Poco a poco, empezó a preguntarse por los conceptos de dinero, niños e hipotecas. No estaba solo con sus reflexiones, los años de Eisenhower habían empujado a tantos americanos hacia el conformismo y el ansia de riqueza material que era inevitable que hubiera una reacción en contra.

Mientras Pratt esperaba la Epifanía, escalaba. No tardó en demostrar su talento con su ascenso en libre del Phantom Pinnacle, una fisura difícil cerca de las Cathedral Spires. Más tarde, el quince de julio de 1958, acometió su primera apertura, la primera de las cuarenta y ocho que protagonizó. Aunque casi nadie de entre la comunidad de escaladores prestó mayor atención a la nueva ruta de la cara noreste de la Lower Spire, yo sí que la recuerdo bien, ya que fue también mi primera ascensión en Yosemite.

Me había encontrado con Pratt varias veces en las rocas de Berkeley durante el invierno anterior, y nos pusimos de acuerdo para ir al valle cuando acabaran las clases; en mi caso, las del instituto. A principios de julio unos cuantos de Berkeley emigraron al Campo 4. Aunque éramos bastante buenos escaladores, especialmente Pratt, las grandes paredes nos asustaban, por lo que nos solíamos quedar en las rutas convencionales.

Lógicamente, nos encontramos con otros escaladores. Wally Reed por ejemplo, estaba trabajando en el restaurante de Yosemite durante el verano de 1958; los jóvenes estábamos encantados de que alguien que había escalado en El Cap hablara e incluso escalara con nosotros. Reed valoraba los alrededores de Yosemite tanto como sus paredes, él fue uno de los primeros que se percató de las posibilidades para la escalada que aguardaban en Toulumne Meadows. El 18 de julio Pratt y él realizaron un intento a la cara norte del Fairview Dome, la pared más grande de Toulumne. Fracasaron, pero en agosto regresaron y terminaron esta elegante ruta.

Otros miembros del UC Hiking Club visitaron el Valle, algunos quedándose unas cuantas semanas. Krehe Ritter, estudiante de matemáticas y trompetista, fue mi compañero de cordada (muchas veces, durante la primavera, fuimos hasta el Valle en su motocicleta, una lambretta sobrecargada y sin fuerza; un viaje que duraba unas siete horas, aunque nos parecían el doble). En julio nos subimos por las viejas clásicas con alegría y arrojo.

De todos modos, fue Pratt quien brilló como una estrella escalando de manera excelente aquel verano; los demás nos quedábamos atontados ante sus habilidades. Tranquilo, bajo y de espaldas anchas, era el escalador con más don innato que habíamos visto. Le observábamos subir por una fisura de empotramientos aparentemente sin ningún esfuerzo. Mientras le asegurábamos, nos relajábamos y comentábamos entre nosotros que la vía no parecía muy difícil. Después nos llegaba el turno. Recuerdo que en una ocasión empecé confiado una fisura que él había escalado de primero; metí las manos, subí un pie, y me caí. Intenté otra combinación; me puse hacia el otro lado.

—¡Pratt! —le grité—. ¡Eh, tú, cabrón, ¿hacia qué lado has subido?!

—Me he puesto hacia la izquierda, pero seguro que sale hacia cualquier lado —me gritó Pratt con diplomacia.

—Mierda, ¡pues vaya ayuda! ¿Es más fácil por encima de ese saliente?

—La verdad es que no.

—Vale, allá voy. ¡Llévame bien tenso!

Mi frustración fue creciendo; quería llorar, o gritar, o simplemente que me bajaran al suelo y acurrucarme como un feto. Al final conseguí arrastrarme por la fisura, aunque malamente. Mis manos, sangrando y arañadas, colgaban inertes cuando llegué donde estaba Pratt, quien me dijo amablemente que a él también le había parecido difícil.

Con la llegada de este genio de las fisuras, la evolución de la escalada en el Valle llegó a otro punto de inflexión. Primero habían sido las agujas prominentes que divisaron los escaladores; después las paredes con árboles y repisas; luego otras más grandes con sistemas de fisuras definidos; luego agujas y muros con menos relieve. 1958 marca el comienzo de la escalada por fisuras cortas y escondidas que a menudo surcaban placas menores y estaban fuera de los límites del Valle.

En septiembre, Pratt encontró y escaló dos vías de este tipo, la Cookie (galleta) y la Cleft (grieta), enfrente del Elephant Rock. Estas fisuras cortas no conducían a ningún sitio ni tenían cumbres reales. Simplemente te esforzabas por subir por la fisura hasta una repisa y después rapelabas: la dificultad como fin en sí misma. Recuerdo bien ver esas rutas como «vías de entrenamiento», equivocándome, al no considerarlas una tendencia incipiente. Pratt y un nuevo grupo de especialistas de fisuras abrieron decenas y decenas de vías como ésta durante los siguientes diez años; gracias a esta actividad, el nivel de escalada libre subió considerablemente. El límite de la escala de dificultad se había estancado durante años en el 5.9 (en parte por la desgana de subirla al matemáticamente absurdo 5.10), pero este grado ya se estaba convirtiendo en una rutina para escaladores como Pratt y Reed.

El Campo 4 en un tranquilo día de primavera. (Foto: Glen Denny).

El éxito de la escalada a El Cap ocupó un lugar prioritario en nuestras mentes durante los primeros meses de 1959: de repente, las grandes paredes eran posibles. Yo estaba sufriendo mi primer año de estudiante en la Universidad de Oregón, pero mis amigos me enviaron muchos recortes de la Nose con grandes titulares. Se produjo un cuantioso intercambio de cartas entre Corvallis y Berkeley (y, por supuesto, entre otros lugares y personas), urdiendo planes para la próxima temporada. Excitados por nuestras perspectivas de futuro en la escalada, en parte por nuestros logros del año anterior, pero también por la escalada de El Cap, las ideas y planes nos desbordaban.

En abril descubrí que no podía soportar la triple presión del cálculo, una novia lejana en Berkeley y el canto de la sirena del Valle. Salí de mi dormitorio una mañana con una maleta llena y saqué mi dedo gordo: destino, sur. En mi histeria (y pobreza) decidí convertirme en un trabajador temporero en una granja, así que me vi unos días después en un hotel de Sacramento cercano a la oficina de empleo. Aquella noche, 7 de abril, hubo un incendio en una casa cercana, con lo que pasé las horas tiritando, de pie, en la calle, hasta que la camioneta del forense se llevó un cuerpo calcinado. Un estúpido racista que estaba a mi lado comentó: «Creo que fue sólo un negro». En ese momento decidí olvidarme de las huertas y encaminarme hacia otro entorno más agradable.

Acabé en el Valle de Yosemite tres días después, solo y cuestionándome mi futuro. Por suerte, era viernes por la noche y al cabo de unas horas aparecieron Ritter y Pratt en la vieja lambretta, en su excursión habitual de fin de semana. Pasamos unos días estupendos, pero el sábado y el domingo se acabaron demasiado rápidamente, y volví a quedarme solo. Parecía que yo era el único inadaptado aquella primavera.

Escribí a mi padre el lunes, 13 de abril: «Estoy solo en el Campo 4, hoy dormí hasta las once de la mañana. Creo que mañana caminaré hasta la parte de arriba de El Cap». Tres días más tarde escribí: «No hay mucho que hacer aquí arriba solo. Ayer caminé hasta la base del Cap Tree buscando algo de material que se hubiera caído; no encontré nada. Puede que esté de vuelta en casa el próximo lunes».

La vida en el Valle sin compañeros de cordada era triste. Yo tenía dieciocho años, sólo pensaba en mí mismo y no era sensible a la naturaleza de mi entorno. No tardé en volver a la ciudad, reconciliarme con mi poco académico estilo de vida, con mis escépticos padres, quienes sin embargo me mantenían; discutí sobre este nuevo modo de vida con la que dentro de poco iba a dejar de ser mi novia, también escéptica, y me puse a trabajar en las más variadas profesiones. Iba al Valle los fines de semana, pedía dinero prestado y rezaba para que llegase el verano. No tenía mucho dinero, pero cuando pensaba que había escapado del odiado cálculo y de los tórridos huertos de almendros, veía que estaba mejor cortando el césped en Bay Area.

Siempre ha habido una jerarquía entre los escaladores; en la primavera y principios del verano de 1959 quedó demostrado. Como en los viejos tiempos, los grupos del Sierra Club de Bay Area acudían al Valle los fines de semana, al igual que los estudiantes de las Universidades de Berkeley y de Stanford. Esas personas, para quienes la escalada era una forma más de divertirse, se dirigían a las vías clásicas, tal y como yo había hecho el verano anterior. El tráfico era intenso en rutas como la arista suroeste del Lower Borther, el Washington Column, las dos Cathedral Spires, los Royal Arches y el Overhang Bypass del Lower Cathedral Rock. Éstas eran, y siguen siendo, unos itinerarios excelentes, pero no particularmente comprometidos. Muchos escaladores de fin de semana no aspiraban a más. Por estos días yo era el «líder cualificado» de la sección de escalada en roca del Sierra Club, un honor que me fue otorgado, a pesar de las reticencias de los más veteranos de la sección, quienes opinaban abiertamente que yo era un poco inmaduro para estar llevando principiantes por vías de varios largos (y tenían razón; ahora tiemblo, pensando en mi inconsciencia). En un típico fin de semana de primavera de 1959, llevaba a tres o cuatro miembros del club por los Royal Arches el sábado, y a la Church Tower o la Pulpit Rock el domingo. Para mí era divertido, y me ayudaba a mantenerme en forma.

El siguiente nivel por encima de los escaladores de fin de semana, la mayoría de los cuales prefería no escalar de primero (aunque nunca lo declaraban tan explícitamente), estaba formado por escaladores más competentes quienes acometían las escaladas tradicionales de mayor dificultad, como la aguja Lost Arrow o el espolón de Yosemite Point. Estos escaladores también abrían alguna vía de vez en cuando, aunque no siempre con el mejor estilo. Un ejemplo fue la apertura de Ahwahnee Buttress, en 1959, un espolón no muy marcado que comienza cerca del hotel Ahwahnee y se eleva hasta el borde del Valle. Durante bastantes meses, un grupo de escaladores de Fresno empleó muchos días fijando cuerdas por la ruta y avanzando despacio, hasta que por fin la concluyeron en mayo. El relato de la escalada, escrito por George Sessions, uno de los miembros del equipo, acababa con esta frase: «Es difícil concebir que la escalada mantenida de este espolón pueda ser realizada en menos de dos días». Los mejores escaladores se tomaron esta afirmación como un reto y, al poco tiempo, una cordada realizó la segunda ascensión de la vía en ocho horas. Sessions y sus compañeros eran buenos tipos y escaladores precavidos, pero se movían como tortugas, y ésta era una de las principales diferencias entre este nivel medio de escaladores y el que estaba por encima.

La nueva hornada de escaladores no sólo dominaba la técnica, también tenía mucha motivación. Gente como Pratt, Raymond, Ritter, John Fiske, Herb Swedlund o yo mismo, vivíamos en el Valle, escalábamos casi todos los días, practicábamos las técnicas de artificial en las rocas bajas de alrededor, y en pocas semanas conseguíamos estar en una forma física inmejorable. Por lo general, los que se ponían en forma tendían a desarrollar una mente afilada. Todavía les teníamos miedo a las grandes paredes, pero convertimos las más pequeñas en nuestro terreno de juego. Comparándonos con nuestros predecesores, escalábamos rápido y con eficacia; en ocasiones, conseguíamos subir las Cathedral Spires en un día, y todavía teníamos energía suficiente para hacer la pequeña Church Tower en la bajada. No quiero decir que fuésemos superhombres aquel verano, ni que despreciáramos a los escaladores de fin de semana. Era simplemente que estábamos en forma y éramos orgullosos, dos atributos no compartidos por la mayoría de los conservadores escaladores de fin de semana.

Supongo que teníamos que pagar un precio por ese orgullo; el primero en caerse fue Don Goodrich, un estudiante de la Universidad de Berkeley que había protagonizado algunas innovadoras primeras ascensiones en el Glacier Point Apron hacía unos años. El 12 de junio de 1959, él, Ritter y otros dos intentaron la cara suroeste del Monte Connes, una pared blanca y resplandeciente de los alrededores de Yosemite. Acababan de empezar la ruta cuando Goodrich, que iba escalando de primero, se agarró a un bloque grande que rodó hacia fuera. Esto fue mucho antes de que nadie llevara casco y la piedra le aplastó el cráneo.

Muy afectados por esta tragedia, la primera de ese tipo en nuestras jóvenes vidas, abandonamos el Valle y pasamos unos días silenciosos en Berkeley. En Ritter’s Pad, una cabaña en la que solíamos juntarnos los escaladores y donde había vivido Goodrich; nos repartimos su material. Mi sufrida madre, que admiraba a Goodrich porque estaba ejerciendo una buena influencia en su hijo descarriado, pensó que esta desgracia supondría el final de la loca afición de su vástago. Yo, absurdo idiota, en vez de eso, le enseñé mi material nuevo.

Los jóvenes son resistentes, y pronto regresamos al Valle, esta vez para estar un mes. Ritter, intentando olvidar la horrible pesadilla, fingía con valor que todavía disfrutaba escalando. Él, Pratt y yo, fuimos los únicos escaladores que quedamos en el Campo 4 durante una temporada; al poco nos llegaron rumores de que los del sur de California iban a «invadir nuestros dominios». Aunque parezca extraño, no habíamos coincidido nunca en el Valle; Robbins y su cohorte escalaron buenas vías en el Valle, pero desaparecieron aproximadamente un año antes de que llegaran los escaladores de Bay Area. A nosotros, los del norte, la noticia nos puso nerviosos; habíamos escuchado rumores de que los del sur habían abierto espantosas rutas en Tahquitz Rock, ese magnífico risco de granito al este de Los Ángeles.

Hacia el 20 de junio recibimos a los sureños en las rocas del campamento y nos presentamos. TM Herbert fue el que nos llamó la atención primero. Su nombre era muy simple: TM; algo difícil de creer. «¿Cómo te llamas de verdad? —insistíamos—. Venga, puedes decírnoslo»: «Though Mother (madre dura)», respondía. En pocos días, el ingenioso Herbert se hizo famoso en todo el Campo 4 con sus movimientos frenéticos, sus gestos y las extrañas caras que ponía cuando hablaba de su reciente sufrimiento en las paredes. Sus representaciones sobre la forma en que planeaba atacar las famosas fisuras del Valle nos hacían troncharnos de risa. «Esas fisuras no tienen ninguna oportunidad —gritaba—, ¡las voy a aplastar, las machacaré, las haré gritar de dolor!». Contemplando su corpulento torso y sus bíceps, no teníamos ninguna duda de que domaría a los escurridizos demonios.

El comportamiento casi maníaco de Herbert y su gesticulante discurso contrastaba radicalmente con la belleza de actor de cine de Dave Rearick, y el delgado y fibroso Bob Kamps. Ambos eran callados y tímidos, y tenían fama de ser muy buenos escaladores. Habíamos oído hablar de esta pareja tras su quinto ascenso de la cara norte del Sentinel el año anterior. Con esta escalada habían entrado silenciosamente en los reinos de la fama. Con poca información de la ruta, y sin conocer a nadie a quien preguntar, la pareja había empezado a escalar con una desviación de unos veinte metros con respecto al principio correcto, la Tree Ledge. La parte inferior de la cara norte, sucia, sin relieve y bastante vertical, nunca había sido escalada. Rearick y Kamps realizaron por tanto una primera ascensión, una que probablemente nadie repetiría. Al final de una jornada larga, ya bastante arriba, la pareja se dio cuenta de su error y se retiró. Poco después volvieron al ataque, ya empezando por el lugar correcto, la Tree Ledge, y completaron la ruta Steck-Salathé con un estilo admirable.

Cuando acabó de contarnos esta historia, Rearick nos dijo que un tal Yvon Chouinard llegaría en unos días y que venía a por la Chimenea Arrow. Al no sonarme este nombre y creyéndome que había dicho Yvonne, estiré el cuello y me hice el gracioso preguntando: «¿Y dónde está esa chica ahora?».

Chouinard llegó y, aunque no era la chica con la que yo había soñado, le perdoné en el momento en que abrió el maletero de su coche y nos enseñó las joyas que contenía, casi tan valiosas como los encantos que mi imaginada Yvonne podría haber ofrecido. En el invierno anterior había fabricado a mano varias docenas de clavos con un bonito diseño, modelados a partir de los clavos duros conseguidos por Salathé una década antes. Les dimos vueltas una y otra vez a estos instrumentos hechos de una aleación de cromo molibdeno con acero, mirándolos desde todos los ángulos. Chouinard nos aseguró que se podían usar muchas veces, demostrándonos acto seguido su afirmación en las piedras de alrededor e instándonos a que los golpeáramos nosotros mismos. «Dadles todo lo fuerte que queráis», nos pidió, al ver cómo disfrutábamos martilleando uno de ellos. Nos turnamos metiendo y sacando los clavos en fisuras delgadas y torcidas. Chouinard tenía razón: lo que se destrozaba era la fisura, no el clavo. En ese mismo momento, nuestros clavos europeos, blandos y deformables, quedaron totalmente obsoletos. El problema era que nuestro nuevo amigo no tenía ninguno de esos fabulosos juguetes a la venta.

Durante la semana siguiente los norteños tuvimos oportunidad de conocer mejor a Chouinard. Nacido cerca de Lewiston, Maine, a finales de 1938, se había trasladado a Los Ángeles con su familia franco-canadiense justo después de la segunda guerra mundial. De adolescente había trepado a todos los riscos locales persiguiendo halcones. Esto le condujo inevitablemente a la escalada, y al poco tiempo se encontró escalando en las montañas más famosas de mediados de los cincuenta, los Tetons, donde ascendió numerosas vías clásicas. No había escalado mucho en Yosemite, aunque con sus veinte años era seguramente el montañero más completo de todos nosotros. Bajo, simpático, curioso e inteligente, Chouinard se hizo inmediatamente amigo de todos nosotros.

A los pocos días ya estábamos escalando todos juntos, y escalando vías difíciles. Fue un ejemplo clásico de la teoría de que el conjunto es mejor que la suma de sus partes. El intercambio de ideas, hablar de material, las distintas habilidades… Todo esto desembocó en un nuevo estado de ánimo. De repente el Valle ya no parecía tan grande.

A finales de junio, Chouinard y Herbert escalaron la Chimenea Lost Arrow, cuyas fisuras ciegas y descompuestas se rindieron ante la magia de los nuevos clavos. Lo que fue más interesante para mí, de todos modos, fue el hecho de que vivaquearon en la base de la pared para comenzar a escalar temprano la mañana siguiente. Se dejaron allí, a unos trescientos cincuenta metros más arriba del nivel del valle, el saco de dormir y otras pertenencias; cuando regresaron de la ruta no tenían ánimos para ir a recogerlas. Chouinard me «contrató» para recuperar sus cosas y yo me aseguré mi recompensa: tres clavos hechos a mano que atesoré todo el verano como talismanes.

Nuevo material, nuevos compañeros, nuevas libertades. El escenario estaba preparado para el nacimiento de la edad dorada de la escalada en el Valle.

TM Herbert, hacia 1967. (Foto: Steve Roper).

Yvon Chouinard, hacia 1968. (Foto: Glen Denny).

Un gráfico que recogiera la frecuencia de las ascensiones en el Valle mostraría un marcado aumento en 1959, ya que éste fue el año en el que la escalada despegó. La Chimenea del Lost Arrow, por ejemplo, sólo se había repetido tres veces en la docena de años que transcurrieron desde la apertura de Salathé y Nelson; sólo durante 1959 otras cuatro cordadas realizaron esta ruta difícil y poco agradable. La cara norte del Sentinel tenía una marca similar: hasta 1959 sólo contaba con cuatro ascensos, y en este año se sumaron otros cuatro. Otras rutas de principios de los cincuenta, como el Cap Tree o el espolón de Yosemite Point, también estuvieron bastante concurridas. Quizá estas clásicas nos atraían porque todos estábamos poco seguros de nosotros mismos. Como se ve, 1959 no fue un año especialmente fructífero en cuanto a vías nuevas, sólo se realizaron tres importantes. Parecía que nos hacía falta pulirnos más; dejábamos de lado nuestros proyectos. Chouinard y Herbert tenían una agenda, por ejemplo. Lo mismo que Pratt y Raymond. Ambas cordadas no tardaron en subirse por la Chimenea Arrow y el Sentinel, rutas con las que llevaban años soñado. Otros, entre los que me incluyo, teníamos otras metas inferiores, vías como la Arrowhead Arete o Bridalveil East, dos de las clásicas de Powell. La mayoría de los escaladores de fin de semana se mantenía apartada de estas rutas; nosotros las escalábamos sólo de vez en cuando, y con tensión. El aura de terror que rodeaba a algunas rutas era tan poderosa que podían pasar meses o incluso años sin repeticiones.

La Arrowhead Arete, por ejemplo, en el verano de 1959 sólo contaba con dos ascensos desde su apertura, en 1956; quizá todos recordábamos las palabras que Powell escribió para el Sierra Club Bulletin. ¿Una pesadilla para los menos capacitados? ¿Mucha fuerza de dedos de las manos y de los pies? Ésas eran palabras mayores, y por lo menos yo temía el momento en que alguien me sugiriera ir a hacerla. ¿Quién era yo para intentar una vía como ésa? Pero cuando el 16 de julio, Pratt, señalando al vertical perfil blanco visible desde el Campo 4, me dijo como por casualidad «vamos a hacerlo», no me lo tuvo que repetir dos veces. Unas horas después, metido en la chimenea oeste de la Arrowhead, empotrado en un agujero, miré hacia arriba y contemplé la espantosa caída y su vacío y su misterio; y perdí los nervios. «¡Vamos a morir! —grité—. ¿Por qué estamos aquí?». El eco de mis gritos rebotó contra las paredes de la claustrofóbica chimenea mientras Pratt se quedó sentado tranquilamente, ordenando material y mirando al lejano valle de abajo. Al final, con voz tensa, me dijo: «Joder, ¿has acabado ya?».

Hicimos la ruta y la hicimos bien. En cuanto puse las manos en la roca mi miedo primitivo desapareció para ser sustituido por una intensa sensación de cautela; un sentimiento también bastante fuerte, pero controlable. Debí haber aprendido la lección ese día, pero nunca lo hice. Durante toda mi carrera de escalador en Yosemite, perdía el sueño y temblaba antes de cualquier escalada comprometida. Pensaba que sólo me pasaba esto a mí, pero, después de hablarlo con otros escaladores durante muchos años, descubrí que no era el único, en absoluto.

De los tres ascensos principales realizados en 1959, el primero del año fue protagonizado por un equipo «de fuera». Aunque los escaladores de fin de semana prácticamente no realizaban ninguna escalada seria a finales de los cincuenta, y casi ninguna apertura, en junio ocurrió una excepción. La mayoría de nosotros estaba fuera el fin de semana que Dick Long, Terry Tarver (hermano de Frank, que diseñó los clavos de pata de estufa) y Ray D’Arcy escalaron el imponente espolón noreste de la Higher Cathedral Rock. Esta proa de granito de trescientos metros, teñida de oro por el óxido de hierro, acabó siendo una de las escaladas clásicas de Yosemite. Long, a quien le había cautivado la Higher Spire desde hacía muchos años, escogió una vía obvia aunque vertical por un sistema de fisuras que salía desde el suelo y se prolongaba hasta unirse con una clásica formación de «libro abierto», gigantesca y desplomada. El equipo empleó dos días completos en este ascenso, recurriendo al artificial tan sólo en unos pasos de la sección desplomada. Como eran escaladores de fin de semana, las noticias de esta joya se extendieron tan despacio que tuvieron que pasar varios años para que fuera reconocida la calidad de la vía.

Dick Long, profesor de instituto en 1959 (poco después se metió en el Colegio Médico), era un buen montañero y escalador de libre, pero como no era un habitual del Valle, sólo un grupo selecto conocía sus cualidades. También era fabricante de clavos; realizó algunos buenos diseños, grandes y planos. De hecho en la apertura por la Higher Cathedral Rock llevó algunos de sus prototipos de clavos de ángulo, que tenían unos siete centímetros de ancho, los más grandes fabricados nunca. Los escaladores que estaban en la Higher Spire escucharon el ruido que hacían esos clavos al ser instalados y les contaron luego a los escaladores del Campo 4 que habían oído un «bong» que emanaba de la pared; de esta manera, el nombre bong-bong (pronto acortado a bong) se adoptó para denominar cualquier clavo con una anchura superior a cinco centímetros. Para conseguir que estas monstruosidades de acero fuesen más ligeras, Long perforó agujeros en los lados de los clavos: otra primera. A Chouinard, quien los vio después de la escalada, le impresionaron mucho: sus clavos más anchos medían sólo cuatro centímetros.

Las tres Cathedral Rocks no son tan imponentes como el Half Dome o El Capitán, pero son gigantescas e impresionantes en su medida. Las tres tienen características extremas. En cada una podemos encontrar la mejor roca del Valle, y también la peor. Cada una contiene los colores más hermosos del valle, y alguno de los más grises. Cada una presenta una pared vertical orientada más o menos hacia el norte, así como una trepada fácil por el sur. Hay vías temibles y espantosas en cada una, y vías bonitas. A cierta hora, todas están iluminadas con tanta claridad que dan ganas de correr hasta la pared y ponerse a escalar inmediatamente. A otra hora, sólo transmiten deseos de alejarse de su sombría piedra, oscurecida como las viejas tumbas de un cementerio a media noche.

El segundo de los tres ascensos principales del año también tuvo lugar en las Cathedral Rocks. Pratt y yo habíamos estado pensando en la enorme cara norte del Middle Cathedral, por lo visto igual que Bob Kamps. Al primero que se le pasó por la cabeza escalar esta oscura pared fue a Bill Dunmire quien, en 1952, escribió de ella que «ningún escalador razonable la intentaría sin estar preparado para pasar varios días (y noches) en la pared».

Una noche templada de finales de junio, Kamps sugirió que bajáramos y le echáramos un vistazo. «Yo voy, de acuerdo», dijo Bob. Así que los tres nos apilamos en el coche después de una cena precipitada, y bajamos por el valle. El sol del atardecer bañaba la pared con su luz dorada, templada y suave. ¡Qué agradable era estar sentado en el arroyo con el crepúsculo e imaginarse una línea! Qué fácil era encontrar repisas para hacer vivacs, sistemas de fisuras, incluso los lugares para montar reuniones.

—¡Joder, pasaremos volando por esa sección!

—Oye, mira esa repisa a la derecha de ese arbusto grande, ¡ahí pueden dormir diez!

—Dos días. ¿Qué pensáis?, ¿o llevamos cosas para tres, por si acaso?

Lo que no estábamos teniendo en cuenta era que las caras norte apenas recibían sol. Esta carencia, como pronto íbamos a comprobar, significaba roca descompuesta, fisuras húmedas y tiznadas y lajas tambaleantes colgando como guillotinas de las chimeneas.

La ruta que realizamos fue la menos agradable que he hecho en mi vida. La roca suelta, los largos poco estéticos, la arena en los ojos, el humor sombrío. No se escuchaban gritos de alegría que rebotasen por la pared cóncava. Un asunto serio, esta escalada; yo me sentí algo fuera de mi nivel. Vivaqueamos la primera noche, sentados en una repisa de cincuenta centímetros de ancho y no muy larga, como idiotas en un banco de un parque. Teníamos los culos congelados y doloridos. A nuestros pies había una caída libre de ciento ochenta metros. Por encima nos esperaba una pared vertical, con grietas ínfimas y piedra suelta. He pasado noches mejores.

Con el frío y gris amanecer, Kamps encabezó el largo de artificial más «destrozanervios» que he visto hasta ahora. Pratt y yo podíamos sentir la dificultad con los ojos cerrados: cuando golpeaba los clavos raramente sonaban como debían; más bien hacían un ruido sordo, arañaban la roca y se quedaban atascados. Constantemente escuchábamos el esfuerzo de Kamps probando los clavos: «tap-tap-zunk-tac». A la vez que nos caía encima la tierra, nos llegaban sus peticiones de que no bajáramos la guardia:

—¡Cuidado, vosotros! ¡Este clavo se está moviendo!

—¡Te tengo, tío!

A las dos horas volvimos a comentar:

—¿Y de quién fue la idea, digo yo? ¡Kamps, cabrón, date prisa! ¡Nos estamos congelando!

—Bueno, no os pongáis tan nerviosos, ¡sólo faltan diez horas para que llegue el sol!

Por encima de este desesperante largo de artificial, Pratt recorrió una terrible placa en la que no pudo meter prácticamente nada para protegerse: un 5.9 superexpuesto, coincidimos todos. Kamps y yo no cruzamos ni una palabra durante esta larga hora de esfuerzo, no queríamos interrumpir la concentración de Pratt. (Robbins, quien realizó junto a Joe Fitschen la segunda ascensión, unos meses después, se quedó impactado; en octubre escribió que el largo de Pratt era «seguramente una de las escaladas de primero más destacadas de la historia de la escalada americana»).

Por suerte, por encima, la inclinación disminuía y la calidad de la roca mejoró un poco. Después de otro vivac, éste más espacioso aunque en una repisa igual de gélida, llegamos a la cumbre al medio día de nuestra tercera jornada. La primera de las grandes caras norte de las Cathedrals había caído.

La tercera, y última, apertura importante de 1959 no tardó mucho en llegar. En la pared este del Washington Column llevaban un año colgando las cuerdas fijas por la vía que Harding y sus compañeros habían comenzado el verano anterior, ante la prohibición de los guardas de escalar en El Cap. En la primavera de 1959, Harding y un estudiante de Stanford llamado Gerry Czamanske subieron con los prusik hasta donde llegaban sus cuerdas fijas, con intenciones de concluir la ruta. Cerca del inicio del muro desplomado que ahora lleva su nombre, Harding empezó a instalar una flor de clavos de uve, una técnica que probablemente utilizó por primera vez Salathé y que consiste en meter dos o más clavos juntos para que queden ajustados en una fisura ancha. A unos cinco metros por encima de Czamanske, Harding se puso de pie en uno de estos acoplamientos, que se salió, haciéndole volar seis metros. Czamanske recuerda la escena con nitidez: «Llegó justo encima de mí, con un gran estruendo, casi rozándome. Si hubiera llevado la pesada cinta portamaterial al otro lado, me habría dado en toda la cara». En algún momento de la caída, Harding se enganchó la mano izquierda en un bucle de la cuerda haciéndose una herida bastante pequeña, por la que empezó a sangrar. Harding reaccionó: «Ver sangre me marea». La pareja se retiró inmediatamente.

Julio no tardó en llegar, y Harding se desesperaba. ¿Cuánto iba a tardar en esta ruta? Por suerte, la oscura pared no era objeto de prohibición veraniega; sólo El Cap merecía esta restricción. Cuando estaba buscando por el Campo 4 escaladores inocentes, los penetrantes ojos negros de Harding se clavaron en Pratt y en mí, recuperados y en forma después de nuestra victoria ante la infernal cara norte del Middle Cathedral. En ese momento Pratt y yo éramos prácticamente los únicos escaladores que quedaban; una ola de calor sofocante se había apoderado del Valle, y los más listos se habían marchado. Nosotros dos no teníamos dinero para ir a ningún sitio. Aplatanados por la laxitud y abrasados de calor, simplemente esperábamos que pasara cualquier cosa. Quizá ganáramos un bingo en la Sala.

Harding, un interlocutor siempre entretenido y persuasivo, tenía precisamente una o dos botellas de vino en su coche. Con el relativo frescor de la tarde nos contó la grandeza de su plan. «Está lleno de fisuras, y son perfectas —anunció—. No he visto ni un ápice de suciedad, y la repisa Overnight Ledge es genial, con espacio de sobra para tres». Después, jugando su as de espadas, declaró: «¡Está en sombra a partir de las dos del mediodía y hace una temperatura increíble ahí arriba!».

Al día siguiente miré a la pared con atención por primera vez. «¡Joder, Harding! —exclamé—, está toda desplomada, ¡y en dos sentidos, además!». Efectivamente, la mitad superior de la pared se inclinaba, pasando la vertical y la vía hacía una diagonal, la derecha, lo que supondría una apertura difícil, así como recuperar los largos y subir con los prusik. De repente el plan ya no parecía tan atractivo. Además, recordé alguna de las anécdotas que Harding nos había contado la noche anterior, en particular una sobre las cuerdas fijas deshilachadas, roídas por ratas voraces, supuestamente del tamaño de marmotas. La anécdota ya no me pareció tan graciosa a la luz del día. Sumiso, conduje hasta el bar con Harding. «No estoy muy seguro de esto, tío. Me parece demasiado grande para mí».

«¡Oye! —me dijo Harding de pronto—, déjame que te invite a una cerveza y a un pollo asado». Unos minutos después, según atacaba una barbacoa entera, la vida me volvió a parecer tolerable. Desde entonces aprendí que si alguien es especialmente amable contigo, no hay que bajar la guardia.

Harding marcó el 21 de julio como día de salida para nuestra prueba y entramos en acción. Lo primero era transportar entre todos mucha agua y material hasta la repisa Overnight, a ciento cincuenta metros por encima de la pedrera. Después Pratt y Harding intentarían superar la estrecha chimenea que se abría justo encima del punto más alto alcanzado, el Harding Slot, y examinarían la roca virgen de arriba. Mientras, yo, el jefe sherpa, mantendría bien abastecidos a los dos escaladores.

El humo de los fuegos de campamento se había quedado suspendido en los arroyos cuando realizamos nuestra marcha de aproximación esa mañana. No se escuchaban cantos de pájaro, sólo los pinos crujían y chascaban de sequedad. La temperatura se mantuvo por encima de los treinta y cuatro grados hasta que llegamos a la Overnight Ledge, hacia mediodía. Obviamente, el agua iba a ser el problema principal, chupábamos de nuestras cantimploras constantemente, así que me puse a rapelar y caminé de vuelta al Campo 4, cubierto de sudor y suciedad. Conseguí prestadas unas cuantas botellas de agua, pero sabía que necesitaríamos más. Encontré una botella vacía de vino de un litro, una igual que las de Harding y, sintiéndome un idiota, llené la botella en un grifo, esperando que no me estuviese viendo ningún escalador. ¿Un recipiente pesado de cristal para una escalada?

De algún modo, logré subir la botella sin que se rompiera —además de otros cuatro litros—, hasta la repisa, a la que llegué por la tarde. Lo que nos había dicho Harding respecto a la sombra resultó cierto: el aire todavía era caliente, pero el resplandor sofocante había desaparecido. Me sentí contento otra vez. Lejos, por arriba, distinguí a mis dos amigos colgados de las cintas, luchando contra los desplomes y las fisuras anchas. Al anochecer, después de haber dejado el Harding Slot detrás, volvieron por las cuerdas fijas hasta reunirse conmigo en la repisa Overnight.

—Bueno, ¿y cómo era el agujero? —pregunté—. Tiene una pinta espantosa desde aquí abajo.

—Pues desde arriba tiene una pinta igual de horrible —contestó Pratt—. Warren hizo una buena faena. Se arrastró por esa cosa como una serpiente.

Nos instalamos para pasar la noche en aquella repisa de dos gradas, contemplando cómo la oscuridad invadía el Valle. Cientos de pequeños fuegos se filtraban lentamente a través de la niebla; casi podíamos oler la carne asándose. Puntualmente, a las nueve de la noche, comenzó el espectáculo más increíble de los fabricados por el hombre: la cascada de fuego. Siguiendo un curioso ritual de preguntas largas, respuestas y pausas, entre el borde y el suelo del Valle, un funcionario de la Curry Company, empresa que posee la concesión del parque, empujó despacio cinco kilos de ascuas incandescentes por el borde del Glaciar Point, casi mil metros por encima del suelo del Valle. Durante doscientos sesenta y cinco metros (una distancia medida con metro en 1949 por unos guardas que no tenían nada mejor que hacer), las brasas rojas cayeron en cascada espectacularmente antes de detenerse en una repisa amplia. Aunque bastante perjudicial para el medio natural, es una visión inolvidable. También causaba confusión. Una vez escuché a un turista preguntarle a un guarda: «Señor, ¿puede usted indicarme de dónde sale la cascada de fuego?».

Teníamos los mejores asientos del Valle para contemplar el espectáculo. Luego llegó la hora de irse a la «cama». Era agradable vivaquear en camiseta; de hecho, habría sido una noche perfecta excepto por dos cosas. La primera, unos ratones descarados del tamaño de ratones (no ratas del tamaño marmotas) correteaban a nuestro lado sin parar, deseosos de probar las cuerdas y nuestras ropas sudadas. Después, durante toda la noche, se escuchaban gorgoteos y chupeteos, como si algún alien nos estuviera robando nuestro preciado fluido corporal. Las cantimploras acudían a nuestros labios a escondidas y con demasiada frecuencia; nuestra reserva de agua disminuyó de un modo alarmante.

Al alba, Pratt y Harding se levantaron con hosquedad y subieron para empezar a trabajar en la ruta, pero el calor aumentó y tuvieron que darse por vencidos pronto. Rapelaron a la repisa y bajamos todos juntos hasta el polvoriento Campo 4.

Pasó una semana y las temperaturas se volvieron abrasadoras. El lunes 27, por la mañana temprano, Pratt y Harding remontaron una vez más las cuerdas fijas. Para entonces ya era obvio que yo iba a ser un sherpa entre el valle y la repisa, y no entre la repisa y el punto más alto. Los dos escaladores bajarían cada noche a la cómoda repisa Overnight para dormir, y querían que estuviera perfectamente abastecida con agua y comida.

—Vas a necesitar ayuda —me dijo Harding—. Conozco a un par de tipos en la Sala que saben cómo subir con los prusik.

—Tráetelos si puedes —le dije—, quizá tengan un día a libre.

Y así fue como conocí a Glen Denny, un pelirrojo de veinte años y casi dos metros de alto, quien en los siguientes años jugaría un papel destacado en la historia del Valle. Denny, empleado de la Sala de Yosemite, no tenía ningún día libre, pero él y un colega se ofrecieron a subir al Column antes de su cambio de turno, a la hora del almuerzo. Parece una manera informal de acometer una pared de Yosemite, y efectivamente lo era. La pareja afirmó que sabía subir con prusik y rapelar bien, y eso era suficiente para mí. Ahora tiemblo, pensando en lo que podría haber pasado, pero en esos días contemplábamos nuestra inmortalidad como algo dado, y pensábamos que rapelar era algo divertido, para nada peligroso.

Así que al amanecer del martes, Denny y McKnight subieron con los prusik los ciento cincuenta metros casi verticales, hasta la repisa Overnight, cargando con muchos litros de valiosa agua. Creyéndose muy listo, Denny había llenado una botella de las de leche de litro y medio que tomó prestada de la cafetería. Pero la tapa de este envase no cerraba bien y el agua no paró de chorrear por el granito; cuando llegó arriba con su carga, no quedaba ni medio litro. Denny me contó esta historia de vuelta ya, en el suelo del Valle, con una expresión de vergüenza en la cara: «Volveré a subir, pero ahora tengo que trabajar».

Cuando el sol se escondió detrás de la pared y el calor amainó, me puse a subir por las cuerdas con cinco litros de agua y zumo de frutas. Harding y Pratt ya habían vuelto después de un duro día de trabajo; hicieron un buen avance aquel día por terreno constantemente desplomado, quedándose a sólo unos setenta y cinco metros del final. Yo quería quedarme, pero Harding me ordenó que bajara, y esta vez no era para traer más agua. «Lleva esto a la oficina de correos a primera hora de la mañana —me dijo, pasándome varios rollos de película fotográfica—. Envíalos por correo urgente al Oakland Tribune. Después llámales e infórmales de nuestro avance».

Antes, yo había sacado muchas fotos de la escalada con la cámara de Harding, pensando que serían recuerdos para nuestra colección personal. Para nuestra sorpresa, Pratt y yo nos enteramos de que Harding ya había informado a los medios de nuestro intento. Cuando le conté entre risas que yo había sacado la mayoría de las fotos, Harding me dijo: «Bueno, supongo que puedes quedarte con el dinero, si las vendemos».

Así que volví a rapelar por las cuerdas cargando con las valiosas películas y sintiéndome un mensajero en misión especial. Cuando volví a la Sala, me encontré a Denny lavando platos y vasos frenéticamente.

—Acabo de pedirle al jefe unos días libres ¡y me ha dicho que sí! Voy a subir dentro de unas cuantas horas, en cuanto acabe esta lata de mesas.

—¿Esta noche? ¿Estás loco?

—Van a necesitar más agua. Y parece que se van a quedar cerca de la cumbre mañana. Quizá pueda subir con ellos.

Al principio me sentí levemente contrariado por esta decisión, ya que se suponía que yo iba a ser el «sherpa número uno», peso sólo me duró unos minutos. Para mí, después de toda la pesada tarea de subir con los prusik, el suspense había acabado. Además, tenía que cumplir con mis obligaciones con los medios. Le deseé suerte a Denny.

A las dos de la mañana del 29 de julio, Harding y Pratt fueron arrancados de un sueño profundo por una aparición que surgió del borde de la repisa cargando con un paquete gigantesco lleno de agua y chucherías. Hora de fiesta en el Column. El trío engulló chocolatinas y zumo de frutas hasta el amanecer, sentados en la expuesta repisa, mirando estrellas fugaces.

A la mañana siguiente, Pratt y Harding empezaron a subir por las cuerdas, sintiéndose ya un poco cansados del juego. Denny esperó en la repisa para ver qué ocurría más arriba. Aunque sólo les faltaban setenta y cinco metros para acabar, unos gigantescos diedros con fisuras anchas les impedían progresar rápido. Harding, el maestro de las expansiones, emplazó quince en esta sección, terriblemente expuesta y difícil. También había diseñado algunos pitones enormes a partir de una barra de aluminio, que colocó una y otra vez. Los ya famosos clavos de pata de estufa también fueron útiles, aunque por última vez: los clavos de ángulo ancho pronto estuvieron disponibles en el mercado. Cuando la noche estaba ya cerca, los dos hombres llegaron a una repisa, justo debajo de la cumbre. Denny se unió a ellos siguiendo las cuerdas fijas y el trío pasó una noche miserable, soportable sólo por el hecho de que ya estaban cerca del éxito.

Un largo difícil de artificial al amanecer del jueves condujo al trío al borde redondeado y arenoso y, una hora después, tras bajar en un santiamén por la fácil ruta de descenso, se relajaron en el suelo del Valle, posando para la cámara. Las ropas de Pratt estaban hechas jirones, Harding parecía todavía más demacrado que de costumbre, sus pantalones del ejército, teñidos de negro, le resbalaban peligrosamente por sus estrechas caderas. El sherpa Denny tenía un aspecto muy fresco, teniendo en cuenta que había subido con los prusik setecientos metros en cuarenta y ocho horas, llevando una carga pesada.

El Tribune había recibido las películas y aquella tarde llenaron toda la página frontal de la segunda sección con mis fotos. Más tarde recibí un cheque de treinta dolares, el primer dinero que conseguí escalando. Orgulloso por haber desempeñado un papel secundario en la escalada, escribí un artículo corto para el Summit, que acababa con la frase: «Es una de las más grandes escaladas del mundo». Unos meses más tarde, cuando tuve el número entre mis manos, observé, divertido, que los editores, conscientes del renacimiento de la escalada en Yosemite, habían omitido las dos últimas palabras.

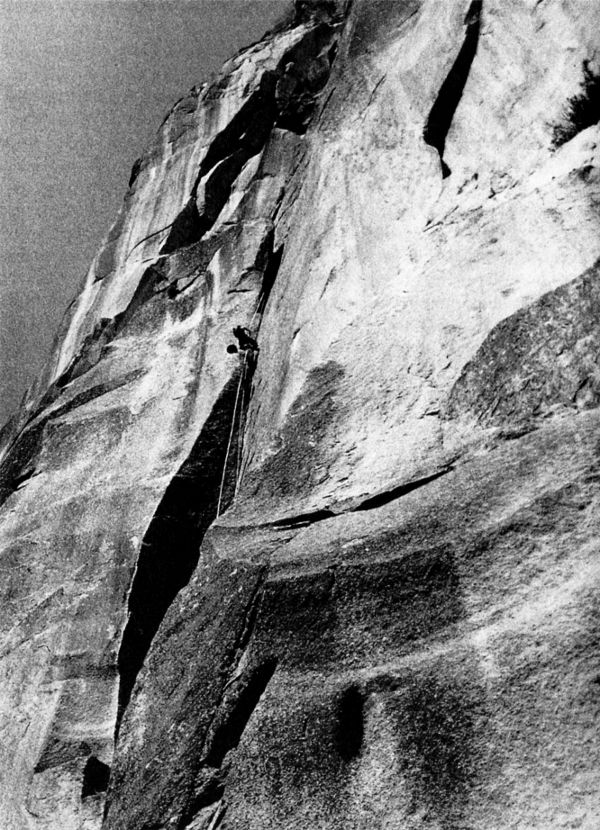

Warren Harding subiendo con prusiks hacia la repisa Overnight, en la cara este del Washington Column, 1959. (Foto: Steve Roper).