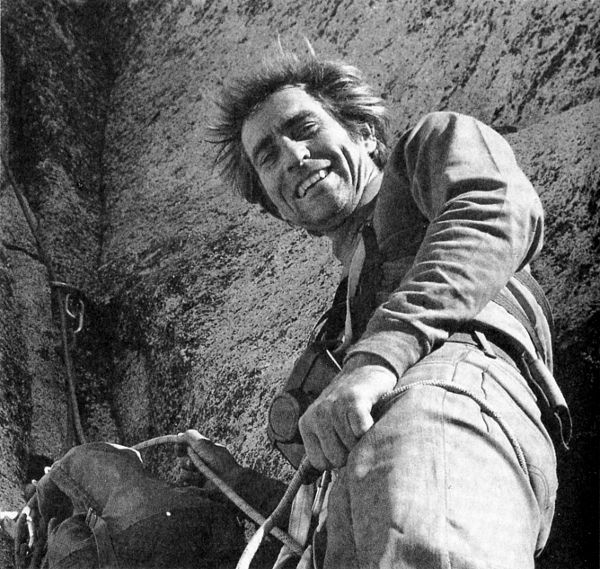

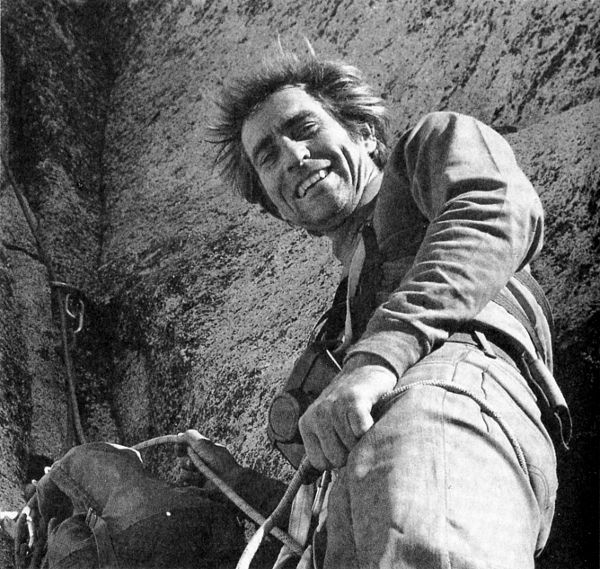

Warren Harding, hacia 1969. (Foto: Glen Denny).

Aplicar los parámetros humanos de medida a este reinado de las montañas es un sacrilegio. Intentar transmitir con meras palabras y cifras alguna idea de su grandiosa enormidad, su noble desafío e impresionante porte, es una locura rematada.

HERBERT EARL WILSON, en un escrito sobre El Capitán, 1926.

Igual que el Denali, el Mount Rainier y el Gran Cañón dominan y definen sus respectivos parques nacionales, lo mismo El Capitán surge, se eleva y gobierna a la entrada del Valle de Yosemite. Se podría escoger cualquier sinónimo de dominar y seguiría siendo válido. Resalta. Intimida. Prevalece. Se impone. Destaca. No existen palabras suficientes en nuestro lenguaje para describir el efecto que este risco ejerce tanto en escaladores como en turistas.

Hace mucho tiempo escuché una frase sonora: «El Capitán es el risco de granito más grande exhibido en la tierra». Pero esta afirmación debe de haber sido emitida por un relaciones públicas de Yosemite, alguien que ignora las paredes de dos mil metros que se elevan en la garganta del glaciar Ruth de Alaska o en las Torres del Trango, esos picos monstruosos del glaciar Baltoro.

No, El Capitán es simplemente una pared grande, muy grande, y obsesionantemente bella. Es difícil hacerse una idea de su escala: un soldado que entró en el Valle en 1851 calculó que tenía unos ciento veinte metros de alto, cuando en realidad mide casi ocho veces más. Es cierto que es alto, pero lo que le diferencia del resto es sobre todo su verticalidad y su color. La pared, de novecientos metros, se compone en su mayor parte de granito limpio naranja y blanco: da la sensación de que está cepillada, como si los dioses la limpiasen todos los días. Desde el suelo no se aprecia en ella prácticamente nada de vegetación, liquen o roca descompuesta; sólo un árbol insignificante crece en la pared: un pino ponderosa de veinticinco metros, y hacen falta al menos quince minutos para localizarlo. La total verticalidad del monolito (que en algunas partes supera los noventa grados) es impresionante, sin repisas visibles que rompan su continuidad. Una síntesis descriptiva sencilla podría ser: El Capitán es el monolito vertical de granito más limpio del mundo.

En los años de los que vamos a hablar ahora, finales de los cincuenta, era conocido como El Cap por los escaladores de todo el mundo, El Capitán se hizo popular más tarde; una traducción literal del español que se adecúa magníficamente. Los blancos nunca llegaron a usar su nombre indio original, To-tó-kon-oo-lah. En marzo de 1851, el jefe Tenaya, de la tribu de Yosemite, les dijo a los soldados que le habían capturado que To-tó-kon-oo-lah quería decir «Jefe de roca», que se refería a una supuesta similitud de la pared con un humano. El traductor, un hispanohablante, sintetizó su nombre en El Capitán. Los oficiales enseguida comprendieron la palabra, adoptándola tal cual. El nombre se asentó pronto, aunque durante un tiempo se usaron también Crane Mountain (montaña estirada) y Giant’s Tower (torre del gigante).

Existe otra versión del nombre de El Cap, puede que más atractiva para los escaladores. Según Galen Clark, un escritor de los primeros tiempos de Yosemite, To-tó-kon-oo-lah es en realidad el nombre indio de un pequeño gusano. Cuenta que este heroico animalillo reptó por la pared para rescatar a dos jóvenes que se habían quedado atrapados arriba. ¿De dónde nos sacamos entonces lo de El Capitán, si partimos de esta leyenda nativa? No preguntéis, sólo imaginad la posibilidad de que el primer escalador de Yosemite fuese un gusano rescatador.

Aparte de este solitario invertebrado, se puede afirmar con total seguridad que antes de 1950 a nadie se le pasó por la cabeza escalar El Capitán. Simplemente estaba ahí, como definición de lo imposible. No es que los escaladores le tuvieran miedo, ni siquiera llegaban a imaginarse ahí arriba. Nadie estudiaba líneas posibles, ya que no las había, ni se quedaba mirando el monolito con anhelo. El Cap, tan lejano como la luna, estaba fuera de la esfera de la escalada, se contemplaba tan sólo como una famosa atracción turística. La pared limpia más grande y expuesta del mundo.

El nombre de Warren Harding estará siempre asociado a El Cap, ya que fue él quien lo escaló primero, lo que le convirtió automáticamente en una figura legendaria. De los treinta y tres años que Harding tenía en 1957, sólo llevaba cinco escalando. Hombre tenaz y visionario, fue iconoclasta desde el principio. Mientras los dos escaladores más atrevidos de mediados de los cincuenta, Mark Powell y Wally Reed, ampliaban los límites de la escalada libre prácticamente en cada ruta que realizaban, Harding disfrutaba pasando días en las paredes. Mientras Powell y Reed escalaban sólo con compañeros que tuviesen un nivel alto, Harding se juntaba con cualquiera que supiese asegurar, y con alguno que ni eso. Estas diferencias se agudizaron todavía más en los siguientes años pero, ya a mediados de los cincuenta, cuando yo conocí a Harding, se le consideraba distinto.

Mi padre, un farmacéutico que trabajaba en Shell Development, escuchó muchas historias de escalada en boca de su jefe, Hervey Vogue, famoso por la escalada a la repisa Lunch Ledge. En 1954 Vogue nos presentó, a mi padre y a mí, a los escaladores de la zona de Berkeley, y así fue como, unos años después, me encontré en la cumbre del Pinnacle Rock, en una salida del Sierra Club, contemplando un llamativo jaguar que entró por un camino cercano y aparcó a nuestro lado. «Es Warren Harding», murmuró alguien. Del coche salió un tipo atractivo de aspecto algo diabólico, con una mujer joven, agarrada del brazo. Bajo, y con el clásico cuerpo delgado y fibroso, se paseó por donde estábamos con un brillo furtivo en la mirada. Por entonces Harding era conocido entre los locales por sus logros en Yosemite hacía dos años, entre los que destacaba el segundo ascenso de la famosa Chimenea Lost Arrow. Así que le observé atentamente, intentando sonsacar algo de aquel hombre. Pensé que le vería correr por nuestras rutas de principiantes, pero en vez de eso se sentó y se puso a beber vino y a contar historias. Un individuo sociable, pensé, pero ¿por qué no escala? Llevaba puestos unos pantalones viejos del ejército, como la mayoría de nosotros, pero se los había teñido de negro. Mirando sus ojos negros y brillantes, su pelo negro y revuelto, sus pantalones negros, su provocativa acompañante, su vino y su desinterés por las rutas que estaban haciendo los demás, no podía creer lo que veía. Me sentí fascinado, sobre todo porque el resto de escaladores que yo conocía eran científicos con gafas, gente formal que ni siquiera soñaba con llegar a las paredes conduciendo un coche deportivo, con una botella de vino y una chica guapa.

Esa noche, como era costumbre después de una tarde de escalada, nos fuimos a casa de alguien para comernos unos espaguetis. Vi desaparecer la jarra de tinto, a la vez que Harding se perdía más y más. Desbordándonos con sus historias, era el centro de atención. Intrigado, yo todavía estaba decepcionado por no haberle visto escalar ni siquiera nuestra pequeña fisura, ya que por entonces yo había visto todavía a muy pocos escaladores en acción.

En los siguientes años descubrí mucho más de la vida personal de este personaje, así como algunos detalles de su trayectoria como escalador. El jaguar, pintado de rosa a petición de una novia de Harding (Miss Puerto Rico, 1935, según me contó Harding hace poco), apareció en varias historias. Una vez un guarda de tráfico le detuvo en la autopista por adelantar a un Cadillac a más de ciento setenta kilómetros por hora, Harding le informó con altivez: «Espero que no piense que estaba echándole una carrera; yo podía haber ido mucho más rápido». Esta historia me la contó John Shonle, un estudiante de Berkeley que vivía con otros seis compañeros, esquiadores y escaladores, en una casa de dos pisos a la que llamaron Toad Hall. Harding solía visitar este lugar en sus viajes a la Bay Area, desde Sacramento, su lugar de residencia durante aquellos años. Igual que Harding, Shonle también era un amante de la velocidad; una vez los dos participaron en una carrera oficial de coches deportivos. Pero el jaguar de Harding se recalentó y tuvo que retirarse sin poder volver al circuito. «Tuve la sensación —me comentó Shonle más tarde— de que Warren simplemente no toleraba las carreras organizadas». Harding, siempre avanzando con una sintonía diferente, le dijo más tarde a un entrevistador que a él y a sus amigos les gustaba «armar juerga, gastar neumáticos e ir a las bodegas del valle Napa. Beber era una parte importante del juego».

La escalada, al ser una actividad menos organizada que las carreras, atraía mucho más a una persona que «se tomaba cualquier faceta de la vida de una forma escandalosa», usando las palabras de Shonle. Aunque Harding ya había llevado a cabo alguna ascensión importante en 1954, su nombre se hizo famoso gracias a El Cap. Harding de El Cap, como Lawrence de Arabia. ¿Fue un adelantado a su tiempo? Creo que la respuesta justa es que Harding iba por delante de su tiempo, pero sólo un poco. Era muy poco probable que pasara mucho tiempo antes de que alguien escalara El Cap.

La ascensión de la cara noroeste del Half Dome de 1957 demostró que era posible escalar una pared enorme, vertical y sin árboles. Cuando Harding felicitó a Robbins, Gallwas y Wilson en la cumbre, fue una manifestación exterior; por dentro su cerebro estaba funcionando. A su vuelta al suelo del Valle, Harding condujo hasta la base de El Cap y se quedó mirando hacia arriba. En el mismo momento se planteó que el monolito sería su próxima escalada, ya que obviamente ahora era el «último gran problema» de Yosemite. Pero, ¿habría alguna ruta en potencia en esa superficie de más de ciento veinte hectáreas de granito vertical y casi liso? En la mayoría de las paredes, descubrir una posible ruta no es tan fácil como puede parecer. Algunos rasgos del relieve destacan a primera vista, pero la clave es cómo conectarlos. El Cap, igual que la mayoría de las grandes paredes de Yosemite, tiene una miríada de fisuras que salen disparadas hacia el cielo cientos de metros. Obviamente se podría escalar por esas líneas, aunque algunas eran mucho más anchas de lo que aparentaban, pero todas estaban esparcidas por la pared de forma molesta; ninguna iba recta desde el suelo a la cumbre.

Tumbados de espaldas en la pradera, al lado del río Merced, Harding, Mark Powell y Bill Dolt Freuer pasaron todo un día de junio de 1957 estudiando la pared con binoculares. Wayne Merry, un tipo con pelo rapado que trabajaba como guarda del parque aquel verano, pasó por allí en un momento dado y apostó por la mitad izquierda de la escarpa sur, una ruta que posteriormente se conocería como Salathé Wall. Pero los demás tenían la mirada fija en una línea más directa.

El Cap tiene dos paredes principales, la suroeste y la sureste. Estas referencias cardinales son en cierto modo confusas, ya que la intersección de las dos caras no forma un ángulo recto totalmente definido, como sus nombres inducen a creer, sino más bien un ángulo no muy marcado de unos sesenta grados. Para alguien que mire hacia arriba poniéndose de pie en la carretera que hay justo delante, este ángulo resulta vago, ya que las caras se pliegan una contra otra. La línea divisoria sólo se puede apreciar totalmente desde un lado: una estética proa que se yergue, siempre vertical, casi novecientos metros. Centrando su atención en esta proa —o espolón, o nariz—, no siempre demasiado definida, el trío buscó repisas, sistemas de fisuras y zonas rotas que indudablemente nadie había estudiado hasta entonces. Si este popurrí de relieves rocosos se pudiese conectar, entonces se podría llegar a la mitad superior de la pared, la cual parecía mucho más directa, aunque de una verticalidad repulsiva.

La ruta que escogieron pronto se haría famosa en el mundo entero (aunque no se llamó la Nose, nariz, hasta pasados unos años), resultó tortuosa y poco evidente durante los primeros seiscientos metros. Era muy difícil hacerse una idea de las secciones concretas, apenas visibles desde abajo, y las amplias curvas de la zona inferior, junto a los grandes diedros infinitos de los trescientos metros superiores, dificultaban el trabajo. En total, la localización era abrumadora. «Diría que escogimos la Nose tanto por su apariencia estética como por su relieve práctico», escribió Harding más tarde.

Harding y sus amigos hicieron un buen trabajo ese día. Visualizaron los grandes péndulos que tendrían que realizar para conectar los sistemas de fisuras de la mitad inferior. Localizaron las seis repisas que se convertirían en los seis respectivos campos. Harding sólo cometió un pequeño error: pensó que el gran techo que después sería llamado el Roof Pitch (largo del techo) —y todavía más tarde se conocería como el Great Roof (gran techo)—, se podría pasar por unas fisuras que había a su derecha. Éstas resultaron ser chorreras, por lo que tuvieron que atacar el techo de manera directa. Al final del día, Harding y sus compañeros estaban convencidos de que la Nose era factible. Llevaría tiempo y se necesitaría una cantidad de expansiones sin precedentes, pero no era imposible.

Durante una semana Harding reunió material y urdió planes. Sorprendentemente, lo más fácil fue encontrar compañeros para esta precipitada aventura. Powell y Dolt se habían mostrado escépticos al principio, si bien ambos ya le habían echado un ojo antes a la pared. Pero luego ambos se sintieron fuertes y confiados, y el entusiasmo y valor de Harding ya era por entonces conocido. Los tres eran conscientes desde el principio de que realizar la escalada en un día sería imposible, absurdo, impensable. Aquello no iba a ser una excursión de un par de días. La escalada más larga de Harding había durado cuatro días, y la de los otros ni eso. El récord de permanencia en pared de América, sin apoyo, era de cinco días (la vía Steck-Salathé del Sentinel). Transportar agua y provisiones para más tiempo era sencillamente imposible.

Y así comenzó el cerco de los escaladores a la roca americana. Como ha señalado Harding repetidas veces, fue necesario afrontar la escalada con una nueva filosofía: una mentalidad de expedición. Si se escalaban varias secciones cortas de una vez y después se rapelaba hasta el suelo, dejando las cuerdas instaladas, entonces se podrían transportar más arriba las provisiones necesarias. Se establecerían campamentos bien provistos en las repisas más grandes; así se podrían ir subiendo las cuerdas fijas, y más reservas, cada vez más. Esta técnica había funcionado en el Himalaya. ¿Resultaría en la Nose? Los propios escaladores tendrían que hacer de sherpas, pero esto no suponía ningún inconveniente, ya que no había problemas reales con la meteorología, tampoco prisa alguna, y la retirada era extraordinariamente fácil (unas cuantas horas rapelando, diez minutos de caminata y otros diez conduciendo podías pasar de estar en la mitad de la pared al bar de Yosemite).

El 4 de julio de 1957, el trío comenzó la escalada. Su primera meta fue la Sickle Ledge, una plataforma redondeada de apariencia cómoda, a unos ciento setenta metros de la base. Comprensiblemente, la ruta comenzó directamente con artificial, ya que aunque el inicio no era demasiado vertical (aproximadamente setenta grados), estaba liso y prácticamente no tenía agarres. Hacia arriba salía disparado un buen sistema de fisuras, e iban apareciendo pequeñas repisas para asegurar cuando hacía falta. No parecía tener muy mal aspecto pero, según se iban acercando a su meta, las fisuras desaparecían, por lo que para llegar a la Sickle tuvieron que realizar dos grandes péndulos, los primeros de los muchos que vendrían.

Tardaron tres días en estos primeros largos, turnándose para escalar en cabeza y rapelando por sus cuerdas fijas cada noche hasta la comodidad del suelo del Valle. Al cuarto día, al igual que en una expedición del Himalaya, el equipo se trasladó al Campo I. La repisa Sickle, repleta enseguida de cuerdas, botellas de agua, ropa y comida, se convirtió en su hogar durante las cuatro noches siguientes.

La verticalidad de la pared aumentaba sensiblemente por encima de la repisa Sickle, y la siguiente sección se caracterizó por sus fisuras inconexas y una exposición espantosa. Atravesaron muros lisos con péndulos gigantescos para instalar reuniones colgadas. Las fisuras anchas salían hacia arriba y luego se acababan de repente. Dolt, un ingeniero aficionado a experimentar con el material de escalada, había fabricado unos clavos pesados de un ángulo muy ancho, de más de cinco centímetros, que resultaron útiles en muchos lugares. La escalada se estaba poniendo difícil. En cuatro ocasiones, el que iba de primero se cayó después de que se le saliese algún clavo; Harding se quemó en la mano con la cuerda y se dañó varias costillas en una de estas caídas.

Al séptimo día el equipo se encontró con el relieve que más tarde sería conocido como el Stoveleg Crack (fisura pata de estufa), una serie de grietas entre cinco y ocho centímetros de ancho en un muro de ochenta grados y de unos noventa metros. Por suerte, Harding había visto esta sección desde el suelo y había traído para la ocasión varios clavos especiales, adquiridos de una forma curiosa. Durante el otoño de 1956, Frank Tarver, el joven que había escalado con Harding en 1954, decidió buscar en un vertedero perfiles de hierro viejos para sacar clavos de ángulo ancho. Tras hurgar en este amasijo de viejos artilugios y aparatos oxidados, Tarver encontró tres patas esmaltadas de una estufa antigua. Las compró por cuatro cuartos y luego, junto con otro amigo, quebró un lado de cada pata en forma de U y soldó la sección plana. Horadaron después el acero, le pusieron una cinta y ¡voilá!, acababa de nacer un clavo de uve de gran tamaño, mucho más grande que los que Gallwas haría más tarde para el Half Dome, o los que Dolt hizo para la Nose. De veinte centímetros de largo y lo bastante ancho para encajar en fisuras de entre cinco y siete centímetros, el invento pesaba cuatrocientos gramos. Obviamente, la calidad y resistencia del metal eran sospechosas, pero seguramente funcionaría, y eso era lo que importaba.

En la primavera de 1957, Tarver, preparado para viajar a Alaska y al tanto de los grandes planes de Harding para la próxima temporada, le regaló a su amigo los cuatro clavos de pata de estufa; en poco tiempo, estos aparatos se convirtieron en una leyenda. Muchos años después, cuando Tarver me estaba contando el origen de los pitones, me comentó: «¿Sabes?, es irónico que de todo el equipo de escalada que fabriqué durante años, la pieza que se haya hecho famosa sea la que yo mismo no he usado nunca ni consideré útil en su momento».

Los monstruosos pitones permitieron a Harding resolver muchos pasos de esta sección de noventa metros. Al ser pocos los clavos y uniformes las fisuras, tuvo que ir arrastrando los cacharros hacia arriba; un recurso espantoso. Hay que imaginarse a Harding, a dieciocho metros de su asegurador, de pie sobre las cintas, colgando de esta ridícula pata de estufa, con alguna que otra pieza metida en la fisura, por debajo de él. Después del último clavo, la cuerda colgaría libremente, despegada de la pared, ya que tenía que ir quitando muchos clavos, tanto de los de estufa como de los otros, para volver a usarlos más arriba.

Cada cierto tiempo instalaba un buril como punto de seguro, aunque fuera al lado de una fisura perfecta; el peligro se estaba haciendo demasiado grande. En estos años oscuros la mayoría de los escaladores usaba expansiones con un diámetro de nueve milímetros que precisaban de un agujero de grandes dimensiones, taladrar a mano cada uno de ellos era un proceso agotador y lento. De todos modos, Harding no era ahorrador: sus compañeros y él instalaron un total de ciento veinticinco expansiones en la pared durante los meses siguientes. La seguridad prevalecía sobre el riesgo.

Los clavos de pata de estufa fueron golpeados y retorcidos, incluso perdieron su esmalte, tras unos cuantos días de golpes, hasta que el trío volvió a tierra el 11 de julio. Habían fijado trescientos metros de cuerda, quedándose a sólo un largo de la Dolt Tower, la prominente repisa bautizada por Feuerer y destinada a convertirse en el Campo 2. Harding, Powell y Dolt habían escalado un total de siete días, avanzando a una media de cuarenta y cinco metros por día. Aunque esto pueda parecer un progreso muy lento, hay que tener en cuenta de nuevo el deficitario estado del material de entonces, el laborioso taladro y la tarea de izar las provisiones. El factor miedo también ralentizó el avance; la prudencia les hacía instalar reuniones a prueba de bomba, con dos seguros de expansión reforzados con varios clavos. Usaban esta técnica conservadora sobre todo en las reuniones colgadas, lugares en los que no había ni un indicio de repisa.

Warren Harding, hacia 1969. (Foto: Glen Denny).

A la vuelta del trío surgió un problema ajeno a la escalada. Tal y como Harding escribió más tarde: «Por lo visto, nuestra escalada se había convertido en un espectáculo que atraía a multitud de turistas, los cuales atascaban el tráfico en el cruce de carreteras, al lado de la base». Esto disgustaba a las autoridades, así que tras una charla con el jefe de los guardas el grupo de Harding aceptó posponer la escalada un tiempo, después del Día del Trabajo, que por entonces marcaba el término de la temporada turística.

En realidad, Harding no volvió a la Nose hasta que pasó el Día de Acción de Gracias. Una de las razones del retraso fue triste: Mark Powell se lesionó gravemente el tobillo izquierdo el 20 de septiembre. Había llevado a una chica a escalar la aguja Arrowhead por una ruta fácil, cerca del espolón de Yosemite Point Al ir moviéndose rápido (y con la cabeza más en un posible ligue que en la escalada) bajó la guardia y se cayó de la pared, volando unos nueve metros hasta aterrizar en una repisa. Como la chica era una principiante, no podía bajar por sí misma para ir a buscar ayuda, y el viento llevaba sus gritos de auxilio a todas partes menos hacia abajo. Por fin, al anochecer, alguien la escuchó y pudo avisar a los rescatadores, que llegaron a mitad de la noche. La herida de Powell, mientras tanto, una fractura abierta en el tobillo, se había estado llenando de suciedad y granito durante casi doce horas. Una vez le pregunté con tacto si de esta mala suerte había resultado al menos algún beneficio carnal. «Cómo me hubiera gustado», me respondió con una sonrisa de oreja a oreja.

Transcurrió todo un día antes de que los médicos pudieran examinar a Powell; un retraso que resultó fatal, ya que la herida estaba muy infectada. Pasó unas cuantas semanas ingresado en un hospital local con el tobillo morado y hediondo, esperando el corte del cirujano. Habría podido evitarse, sin embargo una leve cojera le acompañó el resto de su vida.

Con Powell fuera de la escena de El Cap, Harding se puso a buscar compañeros. Mandó una carta a Royal Robbins: «¿Por qué no te unes a nosotros?». Robbins declinó la oferta; más tarde le explicó a un entrevistador que no había querido unirse a Harding «porque era un asunto suyo, y porque yo no quería hacerlo de esa manera (con cuerdas fijas), incluso aunque pensara que no se podía hacer de ninguna otra».

Entonces Harding se lo propuso a Wally Reed, un modesto pero cualificado escalador que trabajaba en el establecimiento de Yosemite cuando no iba a la Universidad; y aceptó. Allen Steck escuchó la llamada de Harding y también él acudió al Valle. Ahora recuerda el suceso como un extraño interludio en su trayectoria de escalador. Con dos bebés en su familia, trabajo y responsabilidades en Berkeley, el veterano del Sentinel llevaba sin escalar varios años cuando le propusieron ir a una de las paredes más temibles de Yosemite. «Harding me dijo que no me preocupara —me dijo Steck más tarde—, él escalaría todo de primero; tan sólo necesitaba un asegurador y pensé que sería divertido. No lo fue».

Así, estos dos recién llegados se unieron a Harding y a Dolt en la siguiente fase. El momento álgido de esta etapa de cuatro días fue una cena de pavo preparada por la madre de Harding e izada entre los cuatro hasta la repisa Sickle. Tardaron un tiempo excesivo en subir por las cuerdas fijas izando las provisiones, una tarea ardua en aquellos tiempos previos a la aparición de ascensores mecánicos. Al subir con los prusik por una pared inclinada, te raspas continuamente los nudillos contra la roca; y en una sección de cuerdas fijas en diagonal, algo normal en la parte inferior de la ruta, entran en juego extrañas fuerzas y torsiones, haciendo la faena más agotadora e incómoda todavía. Nada divertido, sobre todo con una carga de casi veinte kilos enganchada a la cintura.

Aunque las cuerdas de escalada por supuesto eran de nailon, las que usaban para fijar eran de manila, un material mucho más barato. Cuando regresaron a la pared, las cuerdas que habían dejado instaladas llevaban expuestas unos meses; Reed aprendió de primera mano qué puede ocurrir con una cuerda sometida demasiado tiempo a la abrasión de la roca. Estaba empezando a subir con los prusik cuando de repente cayó de golpe en la repisa de la que acababa de salir: la cuerda se había roto. Por suerte, la repisa era bastante grande y no se salió de ella. «Desde entonces y en adelante —escribió Harding más tarde—, todas las cuerdas fijas serían de nailon, ¡y a la mierda el gasto!».

Tardaron un día y medio sólo en alcanzar su anterior punto más alto y Harding consiguió abrir sólo otros veinte metros el segundo día. Esa noche realizaron el primer vivac colgado de la historia de Yosemite, que consistió en pararse donde estaban y quedarse de pie sobre sus estribos o con todo su peso colgando de sus primitivos arneses. Doce horas de oscuridad; una noche para recordar.

Steck lo pasó fatal. Le horrorizaba estar expuesto de esa manera, sentía que no se podía fiar de nada. A mitad de la noche se oyó un chirrido, seguido de unos cuantos improperios. Harding, unos cuatro metros por encima de Steck, había optado por dormir, cargando la mayor parte de su peso en un clavo gigante modelo T-bar, diseñado a partir de material de construcción. Harding había usado una maza enorme para meter este monstruo en la fisura ancha, pero el aparato, de casi ocho centímetros de ancho y ochocientos gramos de peso, cambió radicalmente de postura. Aunque se lo tomaron a broma, es fácil imaginar la poca calidad de su descanso aquella noche.

El día siguiente no empezó muy bien para Steck, quien se despertó cuando Harding estaba meándole encima. ¿Cómo mea uno en una gran pared? Esto es lo que pasa: la gravedad manda. Pero cuando el sol comenzó a trepar por la hermosa y blanca pared, iluminando cada cristalito, el incidente fue olvidado rápidamente.

Harding subió veinte metros, metiendo clavos hasta el final de la Dolt Tower, un clásico punto de vivac, llano y espacioso. Cuando se encontraba ya muy cerca de la repisa, estuvo a punto de ocurrir una tragedia. Al sacar los pies de los estribos para pasar de artificial a libre fácil, se agarró a una piedra grande que parecía estar bien empotrada en una fisura ancha. No lo estaba. Según empezó a rodar hacia fuera, Harding se bajó hasta su último clavo y rezó. La piedra no llegó a salirse y un tembloroso Harding no tardó en encontrar una alternativa, rodeándola. Puso un buril rápidamente y pasó diez minutos atando a él la piedra suelta.

Los cuatro hombres, felices por verse en una superficie llana después de unas treinta horas seguidas de pie en los estribos, se instalaron para pasar una noche mucho más confortable que la anterior. Al día siguiente, el cuarto, después de una corta exploración por arriba, llegó el momento de volver a la civilización. Para Steck, esta retirada no vino demasiado pronto; nunca llegó a sentirse demasiado cómodo. Además, era bastante emocionante rapelar trescientos sesenta metros en cuestión de horas, sin preocuparse por los anclajes o por tener que recuperar las cuerdas. De todos modos, alguno de los rápeles en diagonal daba miedo, así como algunas de las transiciones colgadas de una cuerda a otra. Y las cuerdas de manila no inspiraban ninguna confianza.

Llegó el invierno. Las cuerdas de manila habían seguido raspándose contra la roca y deshilachándose, así que, en marzo de 1958, el prudente Harding, ayudado por Dolt, cambió las cuerdas por otras de nailon de once milímetros, una previsión necesaria, si querían convencer a alguien de que les acompañara. Powell, por lo pronto, estaba dispuesto a unirse a la acción. Su tobillo todavía supuraba, pero imaginó que al predominar el artificial, estaría igual de pie sobre los estribos que por ahí abajo mirando. Así que, a mediados de abril, los tres volvieron a la pared, esta vez equipados con el Dolt Cart, un artilugio ligero con dos ruedas fabricado por Feuerer para subir por la cuerda. Lo cierto es que tuvieron que desechar pronto este invento ya que, como escribió Harding, «hacían falta cuatro personas y decenas de metros de cuerda para que la cosa se deslizara». El equipo estaba descubriendo una de las amargas realidades del ataque a una pared: cuanto más tiempo se emplea en abastecer los campamentos superiores, menos tiempo queda para explorar territorio nuevo. Este fin de semana en particular fue un buen ejemplo: sólo escalaron veinte metros de roca virgen.

Por aquellos días, yo subí al Valle con un pequeño grupo del Sierra Club. Estábamos enterados de la actividad en El Cap, así que, después de bajar de una vía el sábado, varios de nosotros fuimos hasta la base de la pared, una caminata de diez minutos, y contemplamos la solitaria cuerda fija que subía desapareciendo en la reluciente blancura de la roca. Tomé una foto de esta extraña visión, tan ajena para mí como una nave espacial.

Hace poco tiempo volví a ver esa foto, por primera vez en muchos años; su banalidad me sorprendió. ¿Una cuerda fija en el costado de El Cap? He visto tantas en los últimos años que la imagen del hilo serpenteando por la pared me parece casi natural, como si formara parte de la misma piedra. Pero en aquel abril de 1958, obviamente, me quedé paralizado por la visión; era el primer ataque a una pared con cuerdas fijas que se realizaba en Yosemite.

Nos quedamos merodeando por allí media hora, tocando la cuerda alguna vez e incluso dándole algún pequeño tirón. La pared es impresionante, vista desde abajo; pensamos que el proyecto era una locura. Como era de esperar, para disimular nuestras emociones vomitamos comentarios envenenados. Harding era un fantasioso y nunca acabaría el proyecto. Harding estaba estancado. ¿Nueve meses ya? Eso no era una escalada, era una proeza de la ingeniería, un circo. Nosotros, los «expertos», mirábamos hacia la base del enorme risco, frescos, tras la ascensión número doscientos de la concurrida ruta del Lower Brother, estábamos siendo testigos de la absurda y grandiosa idea de un loco. Éstos eran nuestros comentarios pero, en privado, creo que todos y cada uno de nosotros habríamos dado un dedo o dos por tener la audacia y el coraje del criticado Harding. Yo lo sentía así, y todavía ni sospechaba que al cabo de un año yo mismo estaría haciendo de sherpa por las cuerdas fijas de otra vía de Harding.

En mayo, el equipo consiguió un progreso mejor, ya por terreno más asequible. El Cap Tower, una excelente repisa a quinientos veinte metros del suelo, se convirtió en el Campo 3 y comenzó a llenarse con decenas de kilos de agua y material. Superaron rápido la Texas Flake (laja Texas), un nombre idóneo para la formación de roca que tenían justo encima, por una chimenea escondida que tenía por detrás, una de las secciones más fáciles de toda la vía. Por encima de ella salía un muro de roca totalmente liso, en el cual emplearon un día entero instalando una sucesión de buriles en diagonal. Ésta les llevó a uno de los largos más clásicos de la vía, la Boot Flake (laja bota), otra lancha de piedra con un nombre muy apropiado. Harding avanzó poniendo clavos por el borde derecho de este relieve de quince metros, percatándose de que la fisura tendía a expandirse. Encabezó el largo despacio y con cuidado, sin instalar ningún seguro de expansión para protegerse. Una caída que hiciese saltar los clavos uno tras otro era una posibilidad que siempre estaba presente; este largo daría a Harding para siempre la reputación de maestro de la escalada artificial.

El 25 de mayo, al final de esta etapa, las cuerdas fijas estaban desplegadas hasta mitad de la pared, en unos seguros por encima de la Boot Flake. Entonces, los guardas del parque volvieron a mostrarse contrariados por el progreso del equipo y, por segunda vez, al llegar el solsticio y con él los turistas, impusieron la prohibición veraniega. El equipo de Harding, desmoralizado por los dos retrasos forzados y la lentitud de su avance cuando estaban en la pared, empezó a descomponerse. Dolt, según Harding, «repetía inquietantes citas bíblicas del tipo “Aquéllos que viven por la espada…” y esas cosas». Se salió del proyecto, y el entusiasmo de Powell empezó a evaporarse ante la realidad de la lenta recuperación de su lesión.

Uno puede imaginar que, para entonces, Harding estaría desolado y desesperado, con sus cuerdas, su reputación y su energía puestas en la ruta, preguntándose qué hacer. No podía abandonar. No podía ir a la Nose él solo. ¿Qué hacer? Sorprendentemente, se puso a asediar otra pared.

El impresionante perfil de la Nose de El Capitán. La Salathé Wall queda a la izquierda; en la zona en sombra se aprecia parte de la North America Wall.

La cara este del Washington Column no es El Cap. Ubicado en el otro extremo del Valle, esta pared de trescientos treinta metros, ignorada tanto por escaladores como por los turistas, es simplemente una de las muchas paredes verticales del Valle. Harding ya había escogido una línea por esta pared, desplomada en casi todo su recorrido. Un sistema de fisuras salía disparado hacia arriba y hacia la derecha, hasta la cumbre, interrumpido sólo unas pocas veces. Las fisuras eran anchas; los desplomes, amenazadores y, como en El Cap, había pocas repisas que restasen continuidad a la verticalidad.

En junio de 1958 Harding convenció a dos amigos de Fresno, Rich Calderwood y George Whitmore, para ir a intentar la pared. Calderwood era casi un principiante; Whitmore era un montañero experto; ninguno de los dos había soñado nunca con estar en una pared tan espantosa. Armados con una cuerda de trescientos metros y cien clavos, alcanzaron en dos días una plataforma de un metro y veinticinco centímetros de ancho que más tarde sería conocida como Overnight Ledge (repisa para una noche). Los cuarenta y cinco metros anteriores a esta repisa resultaron espectaculares, ya que la vía seguía una fisura en la parte interior de una clásica formación de libro abierto. Esta grieta tenía una anchura de unos cuatro centímetros en la mayor parte de su recorrido, por lo que Harding tenía que ir colocando juntos dos clavos de uve de dos centímetros cada uno, además de usar los clavos de ángulo ancho creados por Dolt. Calderwood, siguiendo el ejemplo de Tarver, había fabricado tres nuevos clavos de pata de estufa: ahora tenían siete, que usaban constantemente en estas anchas fisuras.

La Overnight Ledge, única repisa decente en los primeros trescientos metros de esa ruta, de trescientos treinta, estaba a unos ciento cincuenta metros de la pedrera; se convirtió en un escenario de preparativos para lo que vendría después. Calderwood y Harding prolongaron la vía unos cuantos metros más, hasta la base de una chimenea desplomada, de aspecto terrible que luego se haría famosa con el nombre de Harding Slot. Regresaron desde aquí, dejando las cuerdas colgando unos doscientos metros hasta el suelo. El verano acabó pronto y El Cap les hizo señas. El Column tendría que esperar.

Harding tenía su equipo repartido entre dos grandes paredes. Cuando llegó el momento de volver a la Nose, en el otoño de 1958, sus siete clavos de pata de estufa colgaban de una cinta en el punto más alto alcanzado en el Column. Harding y Calderwood subieron con los prusik por las cuerdas para recuperarlos, además de otros clavos pero, para su sorpresa, habían desaparecido. Descendieron para buscar por la pedrera de abajo. Después de dos horas de búsqueda metódica, estaban a punto de darse por vencidos cuando localizaron los clavos, prácticamente escondidos en un agujero. La cinta, roída y rota, explicó lo sucedido: los roedores la habían partido por la mitad (es difícil creer que existan criaturitas, principalmente ratones, que pasan toda su vida dentro de las grandes paredes de Yosemite).

Vista toda esta actividad, uno puede preguntarse si alguno de estos escaladores trabajaba. Sí. Harding trabajaba en el Departamento de Autopistas de California como topógrafo; Whitmore era farmacéutico, Calderwood, estudiante. Los tres podían cogerse días libres cuando era necesario, pues la mayor parte de su actividad la llevaban a cabo los fines de semana. Esto, explica en gran parte el lento progreso en el Column. Algunos fines de semana tenían que «desperdiciarlos» izando provisiones hasta una repisa más alta. Los taladros podían romperse o estropearse a mitad de la vía, forzando una retirada antes de lo previsto. El tiempo también podía ser un problema, tanto una tormenta como una ola de calor. Los compañeros podían no aparecer. Las novias exigían otras actividades más cerca del suelo.

El péndulo hacia la Stoveleg Crack, en la ruta Nose de El Capitán. (Foto: Glen Denny).

El sábado posterior al Día del Trabajo de 1958 se movilizó una iniciativa enorme con el fin de terminar la Nose. Powell se unió, así como Wally Reed y Calderwood. Los dos nuevos eran Wayne Merry, el guarda de verano, que ahora era estudiante de la Universidad Estatal de San José, y John Whitmer, un escalador, también de San José, que hacía cuatro años había acompañado a Harding en el espolón norte del Middle Cathedral (no hay que confundir a Whitmer con George Whitmore, quien formó parte del equipo del Washington Column). Harding estaba desesperado por terminar. «Habría continuado —escribió más tarde— con cualquier escalador cualificado al que pudiese “engañar” para esta aventura tan poco prometedora».

Pasaron nueve días, jornadas repetitivas y aburridas, salpicadas de momentos de terror. Izar, izar, izar. Taladrar, taladrar, taladrar. Las tormentas azotaron a los escaladores durante dos días, mientras éstos temblaban de miedo, cubriéndose con plásticos. Cuando no había tormenta, el calor era sofocante. El momento más emocionante de este intento final fue el espectacular péndulo de la Boot Flake. La cumbre de este relieve, una repisa aérea y llana, de unos cuarenta centímetros de ancho, era un lugar idóneo para asegurar. Hacía un año, Harding había visto desde el suelo que allí tendrían que buscar alguna solución radical, alguna clase de travesía hacia la izquierda. Así fue como nació el King Swing (columpio rey).

«Estaba totalmente intimidado por la exposición que había allí arriba —me contó Merry después—. Se veía una caída directa hasta el suelo, totalmente vertical». Harding volvió a ponerse en cabeza y llevó a cabo una extraña maniobra, ya que bajó unos cuarenta metros que previamente había ascendido con tanto esfuerzo. Merry le descendió hasta que sus pies estuvieron al mismo nivel que el extremo inferior de la Boot Ledge. Entonces, Harding empezó a correr de un lado a otro por la pared trazando amplios arcos, intentando alcanzar algo, cualquier cosa que estuviera a su izquierda, a la vuelta a de una arista no muy marcada. Repitió el péndulo una y otra vez, pidiéndole ocasionalmente a su asegurador que le soltara unos centímetros de cuerda. Por fin, al decimoquinto intento, más o menos, empotró los dedos en una corta fisura y se las arregló para meter rápidamente un clavo.

Después miró hacia arriba. ¡La fisura acababa unos metros más arriba! ¿Y ahora qué? Hacia la izquierda había una zona que parecía tener relieve, pero antes había seis metros de muro liso. Tenía que hacer otro péndulo, así que Harding se puso a gritar para que le soltaran más cuerda. Ambos escaladores no se podían ver el uno al otro en ese momento, incluso los gritos sonaban ambiguos. Muchos años después Merry me relató lo básico de la conversación que mantuvieron en ese momento.

—¿Qué pasa? —gritó Merry.

—¡Bájame un poco más! —le respondió Harding—. ¡Más despacio, joder!

—¡No te oigo!

—¡Más despacio, coño! ¡Para aquí!

Uno de los momentos en el que uno se siente más solo y a la vez dependiente en la escalada es cuando se está haciendo un péndulo grande y expuesto fuera de la vista del asegurador, y éste era quizá el péndulo en travesía más grande realizado nunca. A seis metros por debajo del clavo y unos veinte por debajo de la cumbre de la Boot Flake, Harding empezó a balancearse otra vez. Al tener una meta visible y evidente, este segundo péndulo fue más fácil que el primero, por lo que Harding lo concluyó rápido, escaló hacia arriba e instaló una reunión.

Habían encontrado la llave para acceder a la sección superior, pero los problemas estaban lejos de haber terminado. Recuperar un péndulo es igual de intimidante y arriesgado que hacerlo de primero, y el procedimiento es mucho más difícil en cuanto al manejo de la cuerda, especialmente cuando estás intentando dejar cuerdas fijas. Transcurrieron unas cuantas horas hasta que Merry llegó a la reunión, con un gasto de tiempo muy comprensible en la revisión repetitiva de cada nudo y maniobra. La reunión se llenó de cuerdas y seguros. Tardaron otro día en conectar este aéreo lugar con el Cap Tower; las cuerdas pronto estuvieron tensas, atravesando en diagonal la espantosa pared vertical que hay al lado de la Texas Flake.

A pesar de la constante actividad, sólo habían elevado el punto más alto unas pocas decenas de metros, algo más arriba del Campo 4, que no es más que una serie de repisas no demasiado amplias, a quinientos veinticinco metros del suelo. Por encima destacaba el Great Roof (gran techo), el saliente más prominente de la Nose. Este obstáculo tendría que esperar, por ahora, los tres hombres se prepararon para descender. Éste iba a ser el último viaje para Reed, Whitmer y Powell, cuyo tobillo todavía le molestaba.

Los dos intentos siguientes de octubre resultaron igual de infructuosos, al menos en cuanto al avance por terreno nuevo. Como la vez anterior, gastaron la mayor parte del tiempo subiendo por las cuerdas, resguardándose de las tormentas y abasteciendo los campamentos superiores. Los guardas del parque se estaban poniendo nerviosos otra vez, pero en esta ocasión no era por los atascos de tráfico sino simplemente por lo interminable de los retrasos. Le fijaron a Harding un plazo: acaba para Acción de Gracias. «Nunca he entendido por qué tuvieron que forzar esto», escribió más tarde.

El sábado, 1 de noviembre, Harding, Calderwood, Merry y George Whitmore (quien se unía a la aventura por primera vez) empezaron lo que iba a ser el ataque final. Aquel día llegaron al Campo 4 después de anochecer, tras subir quinientos setenta metros de cuerda con los prusik. Esta vez no había excusa: el tiempo era perfecto y tenían provisiones más que suficientes. Al equipo le faltaban unos trescientos cincuenta metros para salir, podían alargar su cordón umbilical hasta la cumbre. Harding y Merry se turnarían escalando de primeros, prolongando la ruta. Calderwood y Whitmore serían los sherpas del granito, izando las cargas por las cuerdas día tras día.

«Los siete días siguientes —escribió Harding—, se fundieron ante la rutina del trabajo, ¡si vivir y trabajar a setecientos metros del suelo, en una pared de granito vertical, puede considerarse monótono en algún momento!». El paso clave de la primera semana fue la escalada del temido Great Roof. Este techo monstruoso, fácil de distinguir desde lejos, tenía un aspecto terrorífico, pero había una fisura perfecta que conducía hasta él y lo seguía luego horizontalmente, lo que facilitó el trabajo de Harding en gran medida. Con sus curvas sutiles y sus marcados planos, el techo se convirtió en la sección más estética de toda la ruta.

El equipo llegó al Campo 5, una espaciosa repisa, unos cuantos largos más arriba, el 4 de noviembre. Un largo más arriba encontraron un pequeño pero confortable agujero, bautizado por Harding como el Glowering Spot (punto resplandeciente). Cuando Merry llegó a este sombrío agujero vio a Harding acurrucado en el nicho con un mirar hosco en su cara peluda y sucia. Acababa de romper su maza y estaba de un humor de perros. «Harding —me contó Wayne Merry hace poco— llamó a aquel agujero Glowering Spot cuando llegó a él, porque estaba en consonancia con su estado de ánimo». Cualquier otro lo podía haber llamado Nicho del Amanecer, o Agujero de Gracias a Dios, o Repisa de Cristal, pero no el imaginativo Harding.

El Campo 6, una amplia plataforma triangular a setecientos treinta metros del suelo, vio por primera vez seres humanos unos días después; Whitmore y Harding lo celebraron con un trago de oporto, pertenencia que habían cuidado como a un bebé durante las largas sesiones de cuerda.

El tercio superior de la Nose ofrece una de las sensaciones más gratificantes de todo Yosemite. Paredes de granito liso como el mármol se extienden hacia el infinito; los diedros, con una inclinación negativa en esta zona, convergen formando un relieve anguloso y definido. Escalar por este lugar mágico es como vivir dentro de un diamante labrado.

Durante decenas de metros, Harding no tuvo que pensarse dos veces el siguiente paso que iba a realizar. La rutina era simple: ponerse de pie en el último peldaño del estribo, mirar los sesenta centímetros siguientes durante cinco segundos como máximo, para calcular la medida de la fisura, coger un clavo de dos centímetros del portamaterial, golpear el clavo quince o veinte veces, probarlo con un rápido tirón de la maza, ponerle un mosquetón y, por último, pasar por él el estribo, en el que volvería a ponerse de pie. Repitieron esta secuencia cientos de veces en los diedros superiores.

La primera semana de noviembre pasó rápido. La escalada no planteaba demasiados problemas en esta sección, pero entonces, ¿por qué les llevó tanto tiempo? Se pueden encontrar varias explicaciones. La pared era intimidante, y esto provocaba una sobrecarga de clavos con el consiguiente esfuerzo de tener que instalarlos y luego sacarlos. Las fisuras a veces estaban taponadas con suciedad y hierba, lo que también causaba retraso. Los días eran cortos, las mañanas frías. Cada día tenían que subir con los prusik hasta su punto más alto, algunas veces a casi cien metros por encima; una tarea pesada que parecía no terminar nunca. Las maniobras de cuerda, ante la gran cantidad de metros y de anclajes, eran una pesadilla. En las reuniones instalaban normalmente dos seguros de expansión, en cada uno de los cuales tardaban unos cuarenta minutos, y para los cambios de turno en cada reunión hacía falta al menos media hora. El que iba en cabeza, ya fuera Harding o Merry, metía cada cierto tiempo un buril como medida de seguridad, aunque estuviera al lado de una fisura perfecta. Las brocas se rompían y los escaladores se desesperaban. Ante esta miríada de problemas, no es extraño que el equipo abriera sólo una media de treinta metros por día.

Además de avanzar a paso de tortuga, estaban ya bastante escasos de material, sobre todo de buriles y brocas. Calderwood rapeló un día hasta el suelo, llamó a Ski Hut, una tienda de Berkeley, y al día siguiente recibió un envío especial y volvió a subir con los prusik, cargado con el botín. Pero este tipo de esfuerzos minó el ánimo del escalador, de veintiún años. El sábado 18 siguió de nuevo las cuerdas hasta el suelo para no volver ya, tal y como le explicó más tarde a un periodista porque «había demasiada presión». Lo que no le mencionó fue que casualmente se había estado moviendo por el relativamente amplio Campo 4 sin estar asegurado. En un momento de despiste casi se cae de la repisa, pero consiguió agarrarse a las cuerdas fijas con un acto reflejo; luego miró hacia abajo. Según Wayne Merry, «más tarde nos contó que mientras rapelaba se había descubierto a sí mismo llorando sin consuelo por algún motivo que ni él mismo sabía definir, quizá alguno distinto a la posibilidad de perder el trabajo, perder las clases, perder a su mujer, embarazada». Calderwood fue la primera persona que se humilló ante la imponente pared, pero no sería la última: en las siguientes décadas, decenas de valientes, y no tan valientes, escaladores le han dado la espalda, escondiendo el rabo. Años después, Calderwood me dijo que no era el peligro lo que más le molestaba, sino la idea de estar jugando en una pared interminable, cuando tendría que haber estado estudiando y trabajando. «Me pudo mi estricta ética del trabajo —me dijo, melancólico—, mi poder de concentración no estaba en el lugar correcto».

Así que se quedaron tres. George Whitmore, de carácter tranquilo y solitario, estaba contento izando cargas; en la última etapa, Harding y Merry pasaron días sin verle, ya que trabajaba y dormía en la parte inferior de la vía. Soportó solo una noche larga y oscura de tormenta con lluvia y viento en la Dolt Tower, que después calificó de la peor noche de su vida en las montañas.

Wayne Merry, escalador competente y resistente, era por entonces estudiante de Conservación y Educación en la Universidad de San José. Optó por dejar de lado sus estudios (apenas aprobó educación física aquel semestre) y unirse al equipo, al enterarse de que a Harding le hacían falta refuerzos. Aunque era relativamente inexperto, tenía, al igual que Harding, una mente fría y un trato extremadamente agradable. En la sección superior, Merry y Harding establecieron un turno equilibrado en la tarea de abrir los largos.

Es imposible ver el borde de El Cap desde la ruta, ya que las paredes desplomadas ocultan toda la vista superior. A pesar de ello, Harding y Merry sabían que ya estaban cerca. El lunes 10 de noviembre una tormenta dejó nieve y granizo; no pudieron avanzar de ninguna manera. El jueves salieron al amanecer del Campo 4, remontando sus cuerdas fijas, aunque sólo les quedaban dos seguros de expansión. Al final de la tarde Harding y Merry llegaron a una pequeña repisa, a cuarenta y cinco metros de la cumbre, desde la que escucharon unos gritos de ánimo que venían de arriba: sus amigos habían subido a la cumbre caminando por la espalda del monolito para felicitarles.

Lo que sucedió en las siguientes catorce horas es ahora una leyenda: el episodio más famoso de la ilustre historia de la escalada de Yosemite. Whitmore se reunió con Harding y Merry a la seis en punto, llevándoles un cargamento de seguros y, al anochecer, Harding se puso a escalar, alumbrándose con su linterna frontal. El espantoso y expuesto desplome de arriba tenía gradas invertidas; había una fisura corta que salía hacia arriba, pero acababa en un muro liso, el cual se prolongaba hacia arriba hasta desaparecer hacia el todavía invisible borde. Al poco, Harding estaba golpeando su burilador para meter un seguro, un movimiento que repitió veintisiete veces aquella noche. El hombre de hierro instaló muchas de las expansiones precipitadamente; sólo metía correctamente una de cada tres. Esto le permitió ahorrar un tiempo precioso y no era tan peligroso como puede parecer, aunque es cierto que muchas cordadas posteriores han temblado ante los buriles que sobresalían (todos los seguros fueron renovados treinta y tres años después; uno de los originales, celosamente guardado, fue recientemente adquirido por ochocientos dólares en una subasta).

Merry me habló de esta noche memorable: «Recuerdo haberme sentido totalmente miserable en aquella pequeña repisa, pero, viendo a Warren suspendido bajo un desplome toda la noche, no podía quejarme. Estuve todo el tiempo temblando, quedándome dormido de pie y resbalando hasta que sentía tensarse la cinta que me unía con el anclaje. George pasó la noche empalado en un afilado saliente, así que supongo que yo era el que estaba más cómodo. Recuerdo el sonido del viento y el continuo toc, toc, toc por arriba, y ver a aquella araña negra colgada bajo el techo con el resplandor de su frontal».

Harding no paró en toda la gélida noche; poco después de las primeras luces del día sacó los pies de las cintas y trepó por las placas de la cumbre. Eran las seis del 12 de noviembre de 1958. Docenas de personas aguardaban en la cumbre de El Cap: amigos, curiosos, periodistas, y la novia de aquel año de Harding, Ellen Searby. Aquel mismo día, Harding confesó a un periodista: «Seguro que la tengo en el bote».

En el largo del Great Roof de la Nose de El Capitán. (Foto: Glen Denny).

La escalada en Yosemite nunca fue la misma. En primer lugar, se había vencido una pared «imposible» y los escaladores no tardaron en sacar consecuencias: por todas partes aguardaban gigantescas paredes vírgenes «imposibles», y ahora se había demostrado que se podían pasar doce días en una pared vertiginosa. Por otro lado, la gran cobertura mediática que recibió la escalada de Harding hizo que el público en general entrara en contacto con este nuevo y arriesgado deporte. Sería demasiado declarar que la odisea de El Cap provocó una estampida de escaladores principiantes, pero es cierto que en pocos años el Campo 4 se llenó de aspirantes a escaladores deseosos de dejar su huella, y de contar al mundo ajeno sus logros. Sería igual de excesivo afirmar que los que frecuentábamos el lugar antes de la aventura de El Cap nos burlábamos de la publicidad; o que no sucumbimos a ella en algún momento; o que todo habría sido más elegante si Harding nunca hubiera escalado El Cap. En realidad, el suceso fue sólo otro peldaño de la evolución de la escalada en roca. El deporte no se puede quedar estancado mucho tiempo; ha de ir cambiando. Normalmente, es imposible juzgar si un cambio es bueno o malo, sobre todo al principio. De todos modos, la publicidad favorable de un deporte (y quizá incluso la desfavorable) siempre aumenta su número de aficionados, y esto puede conducir a la masificación y al resentimiento, al deseo de los veteranos de volver a «aquellos buenos tiempos», pero casi siempre supone un incremento de la calidad del deporte.

Ese mismo 12 de noviembre se podían leer titulares de gran tamaño en la prensa vespertina de San Francisco: «Los escaladores de Yosemite lo consiguen», declaraba el News; «El Capitán, conquistado», clamaba el Call Bulletin. Fotos a toda plana mostraban a Harding, con aspecto de vagabundo callejero, saliendo a la cumbre de El Cap, y en las páginas centrales de los periódicos se desplegaban extensos artículos complementados con numerosas anécdotas a los lados.

Un editorial del News alababa a los escaladores y sus ideales, conectando el tema con una plegaría por la paz mundial: «Si [el ser humano] no se mata antes a sí mismo, en una montaña o con una bomba, puede simplemente aprender cómo habitar en la tierra como Dios quiere».

El Oregon Journal se hizo eco de este mismo sentimiento: «Aunque estos tres protagonistas no hagan ya nada más, han probado que los hombres de nuestros días poseen energía, valor y determinación igual que los de cualquier otro tiempo». Pero el autor del editorial adjuntaba una advertencia: «Es de esperar que este logro no inspire a los no iniciados a emular la tentativa».

La gran cantidad de publicidad, aunque tuvo un volumen sin precedentes, no era en realidad algo sorprendente. En julio de 1957, después del intento inicial, algunas publicaciones del Valle habían cubierto la historia. En septiembre del año de cumbre, durante el intento de nueve días, el Oakland Tribune publicó un relato con fotos de Wally Reed; fue el primer reportaje de escalada de Yosemite, desde la apertura de la Higher Spire, en 1934, que fue portada de un periódico metropolitano.

Durante el ataque final de noviembre, la historia de la Nose apareció ocho días distintos en el San Francisco Chronicle. ¿Instigaba el propio Harding este flujo de noticias? Quizá no directamente, pero es comprensible que su novia, o cualquier otro amigo, siguiera los pormenores del ascenso en la pared y se los transmitiera a los periodistas.

La publicidad de la escalada no es intrínsecamente dañina. Pero para quienes consideran que este deporte es «puro», tal y como muchos de nosotros hacíamos en aquellos días, sí que es preferible evitarla. Los que están fuera del mundo de la escalada no pueden entender nuestros motivos, así que se escala para uno mismo. Te enfrentas a la pared solo, y de tus actos y tu estilo sólo tienes que responder ante ti mismo. Por supuesto que el reconocimiento es deseable, pero nunca vas a buscar esta aceptación fuera del grupo. Harding, quien obviamente pensaba de forma diferente, más tarde nos llamó los «Cristianos del Valle», por nuestras creencias con relación a la publicidad y a otros asuntos.

Harding no tenía ningún reparo en darse publicidad; al poco de su vuelta al suelo del Valle ya estaba al teléfono. La revista Life pagó al equipo varios cientos de dólares por sus fotografías, si bien la elección del papa Juan XXIII, dos días antes, hizo que la escalda quedase en un segundo plano y las fotos nunca llegase a publicarse (el dinero, de todos modos, permitió a Merry casarse, una idea que se planteó una temblorosa noche en el Campo 4: «Oye, ¿y por qué no te casas con Cindy?», le había preguntado Harding). Merry y Harding colaboraron en una historia para Argosy, una revista para hombres, que se publicó el siguiente abril.

El director de servicios del parque nacional, Conrad Wirth, les dijo a los periodistas que su departamento quería acabar con esa clase de falsa escalada en la que la gente se inicia con la esperanza de llegar a comercializar sus logros. Quizá porque esta actitud era la compartida por la mayoría de los escaladores, la prensa especializada permaneció relativamente silenciosa. El Sierra Club Bulletin, durante mucho tiempo considerado el registro de los logros de escalada en California, no mencionó nunca el primer ascenso de la Nose. Tampoco lo hizo Summit, por entonces la única revista americana de carácter mensual dedicada exclusivamente a la escalada y el trekking. El único relato contemporáneo que se publicó en la prensa especializada de la escalada en roca más difícil realizada hasta la fecha apareció en el American Alpine Journal de 1959. Harding firmó un artículo de cuatro páginas, titulado sencillamente «El Capitán» que no atrajo demasiada atención; el periódico, una publicación enfocada prioritariamente al este, tenía una circulación muy limitada. De todos modos, el relato de Harding ganó la distinción de ser el primer artículo moderno de Yosemite que apareció en este periódico de gran reputación. Pronto le seguirían muchos otros.