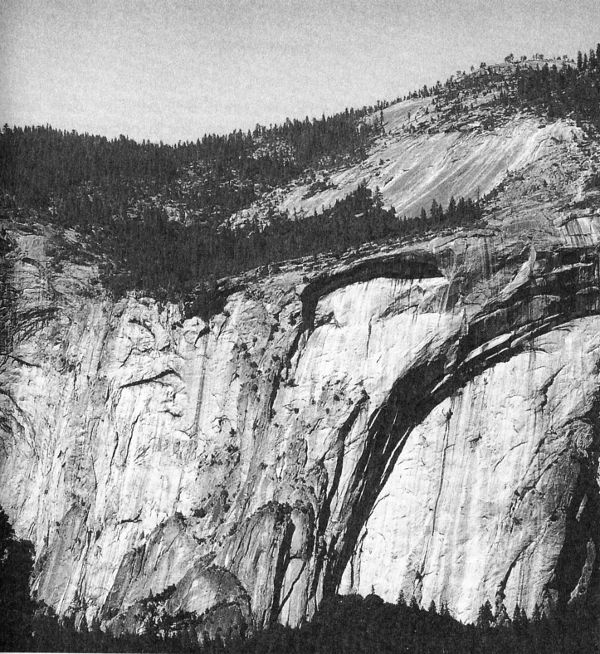

El valle de Yosemite desde el oeste. El Capitán se eleva a la izquierda; el Half Dome y el Sentinel Rock se pueden apreciar a izquierda y derecha, respectivamente, del árbol puntiagudo en el centro de la imagen. (Foto: Glen Denny).

Al analizar la escalada, consideramos que lo que nos ha aportado mayor satisfacción ha sido haber demostrado, al menos ante nosotros mismos, que se pueden realizar ascensiones difíciles sin riesgo con un uso correcto de la técnica de la escalada. Si alguno de los componentes de nuestro equipo se hubiese caído, sus lesiones habrían sido, como mucho, unos cuantos arañazos y magulladuras.

BESTOR ROBINSON, hablando sobre la escalada de la Higher Cathedral Spire, en 1934.

Prácticamente ningún blanco había entrado al Valle de Yosemite antes de que los soldados se expandieran. Horace Greeley, haciendo caso de su propio y famoso consejo, avanzó hacia el oeste, visitando el lugar en 1859 y denominándolo el abismo profundo. Llegó más lejos, al declarar que no conocía «en la Tierra ninguna maravilla de la naturaleza que pueda proclamarse superior a Yosemite». Más tarde John Muir definió el Valle como el «más grande y divino de todos los lugares que existen en la Tierra». Ralph Waldo Emerson aportó un cumplido más mundano: «Este valle es el único lugar que puede alardear de lo que es, y superarse a sí mismo».

La descripción de la aparente sencillez del Valle de Yosemite es un desafío. Como dijo Muir, «cada intento de detenerse en algún rasgo se frustra por la envolvente influencia de todos los demás…». Ubicado en lo alto de la placa oeste de la Sierra Nevada de California, el Valle, desde el punto de vista más primitivo, no es más que una profunda zanja de granito en la superficie de la tierra. Con un kilómetro y medio de ancho, trece de largo y unos novecientos metros de profundidad, este valle en forma de U tiene unas paredes gigantescas, blancas, e increíblemente lisas y verticales. Las cascadas se precipitan desde los bordes; bosques frondosos y hectáreas de tierras, regadas por arroyos, decoran el suelo del valle, a 1200 metros de altitud. Uno de los ríos más tranquilos nunca vistos, el Merced, serpentea a través de este paraíso con fuerza, pero sin apenas olas, de tan llano como es el terreno. Este pequeño Shangri-La, uno de los lugares más bonitos de nuestro planeta, es con diferencia el accidente que más destaca de los mil ochocientos kilómetros cuadrados del Parque Nacional de Yosemite, una tierra salvaje, de montañas escarpadas y cañones remotos.

J. Smeaton Chase, un viajero inglés, describió el Valle de Yosemite en 1911 como «un gran tajo, o barranco, que uno puede imaginar que ha sido obra de algún Titán enfadado, quien, de pie, con los pies separados setenta y cinco kilómetros, levantó las manos por encima de su cabeza y golpeó con ellas la tierra con tanta furia que dejó un hueco de casi dos kilómetros de profundidad…». A pesar de lo intenso de esta imagen, la historia de la creación de Yosemite es igual de dramática, si bien ocurrió algo más despacio. En la era terciaria, cuando la sierra se fue elevando, durante millones de años, un río empezó a abrir un surco, formando un marcado cañón con forma de V El período de mayor elevación se produjo hace dos millones de años; la corriente del río se llevó las rocas más débiles y profundizó el cañón aún más. Entonces, hace aproximadamente un millón de años, llegó la primera de las glaciaciones, el agente principal que conformó el valle que vemos hoy. El Valle quedó totalmente enterrado por la capa de hielo más grande; sólo los últimos doscientos metros del Half Dome y los últimos cien de El Capitán sobresalían de la extensión glaciar. Durante cientos de siglos, lo que sería él futuro emplazamiento del Campo 4 permaneció congelado bajo el hielo. Las paredes del Valle se pulieron y lavaron constantemente con el inexorable movimiento de los glaciares, el último de ellos retrocedió sólo hace diez mil años; los restos más cercanos (pequeños glaciares a una gran altitud), se extienden a unos treinta kilómetros hacia el este.

Mucha gente conoce cada detalle de esta espléndida maravilla geológica y presta más atención a las paredes perfectas y a los glaciares irregulares que al consumismo que invade el suelo del Valle. Para otros visitantes el Valle está totalmente arruinado; su santidad, perdida para siempre; los pobladores originarios, si quedase alguno, estarían indudablemente de acuerdo. Los escaladores están del lado de Muir: «La marea de visitantes flotará por el valle como espuma inofensiva arremolinada en hoteles y salones, dejando las piedras y las cascadas tan imperturbables como siempre…». Muir escribió esto en 1870, imaginándose el futuro de este lugar santo, mientras se lamentaba por el hecho de que hubiera «unos cincuenta visitantes en el valle en estos momentos».

Muir fue profético: masificado como está actualmente Yosemite (cada año el parque recibe cuatro millones de visitantes), las paredes del Valle no han cambiado prácticamente nada, y las cascadas se derraman por los bordes igual que lo llevan haciendo desde que retrocedieron los glaciares. Pocos se molestan en explorar las zonas tranquilas del Valle, pero hay un colectivo que llega un poco más allá: a diario, los escaladores esquivan a las multitudes para encontrarse con la belleza más de cerca, tocando la misma roca y disfrutando de las vistas desde las altas repisas. Los escaladores han acudido a Yosemite desde hace ahora sesenta años, y es que, gracias a su excelente temperatura, su roca casi perfecta y los retos que plantea (tanto grandes como pequeños), el lugar se ha convertido en la Meca de la escalada. Cada día de la primavera y del verano cientos de personas pululan por las paredes, encontrando aventuras a cada paso. Pero no siempre ha estado tan abarrotado.

John Muir fue el primer escalador de Yosemite que conocemos; en 1869 se las arregló para abrirse paso hasta la cumbre del Cathedral Peak, un cuerno graciosamente esculpido al sur de Toulumne Meadows, ese espléndido paraje de la zona alta de Yosemite. Con una graduación actual de Clase 4[1] (lo que significa que a la mayoría de la gente les gustaría escalarlo con una cuerda y con seguros), este escocés escaló el bloque de la cumbre en solitario y sin cuerda, a los treinta y un años. Después, cuando trabajaba de guarda en el Valle, Muir trepaba por los corredores y las repisas siempre que tenía tiempo, pero dejó pocos registros.

El primer escalador reconocido como tal en el Valle fue un escocés marinero y carpintero, George Anderson, quien se hizo con un verdadero trofeo: el Half Dome, la formación de roca más increíble de América. En 1875 pasó una semana taladrando agujeros para buriles e instalando una línea de cuerdas fijas por la placa este, de cuarenta y cinco grados de inclinación; la cara no visible desde el suelo del Valle. Esta placa no es especialmente vertical, pero sí lisa; el granito pulido intimida, y Anderson se merece el reconocimiento de haber sido el primer escalador técnico de Yosemite. Hasta 1931 nadie subió el Half Dome sin la ayuda de las cuerdas y los seguros instalados por Anderson (los cables se instalaron más tarde).

Después de esta escalada, no se llevó a cabo otra de ningún tipo durante décadas. Más tarde, durante los años veinte, unos cuantos locales empezaron a explorar otras zonas de Yosemite alejadas del camino. William Kat, un leñador muy fuerte, realizó muchos recorridos de Clase 4; dos formaciones menores del Valle llevan hoy su nombre. Otros dos innovadores del momento muy conocidos fueron el jefe del puesto de correos de Yosemite, Charles Michael, y su mujer, Enid, la mejor especialista del Valle, y la primera escaladora.

Los avances de estos pioneros, a pesar de ser admirables, no se pueden considerar importantes escaladas en roca. Estas personas, con la excepción de Anderson, más que nada, trepaban hasta las repisas expuestas. Incluso se podría argumentar que este escalador empleó más tecnología de la necesaria: si hubiese encontrado un compañero joven y valiente con quien subirse por la placa, creando una línea limpia y directa hasta la cima, se habría ahorrado mucho taladro.

La escalada, tal y como se practicaba en Europa desde 1850, requería un equipo y una técnica especiales, y en California estos dos conceptos eran algo desconocido hasta 1930. Ese año llegó el cambio. En el verano de 1930, Francis Farquhar, editor del Sierra Club Bulletin, una publicación muy apreciada de la organización de escalada de San Francisco llamada Sierra Club, escaló en British Columbia con uno de sus antiguos compañeros de Harvard. Robert Underhill, un matemático de esta universidad, quien también acudió a la salida, les contó unas historias de escalada emocionantes. En los últimos veranos, el catedrático había escalado en los Alpes, donde había aprendido a escalar con cuerda, algo que apenas se había escuchado en Norteamérica. Hacía poco que había puesto a prueba los conocimientos recién adquiridos en los Tetons, abriendo las vías de roca más comprometidas del país. Farquhar, intrigado, pidió a Underhill que escribiera un artículo para el Bulletin y así surgió, «Sobre el uso y control de la cuerda en la roca», un tratado de veinte páginas que apareció en el número de febrero de 1931. Esto inmediatamente despertó el interés de los miembros del Sierra Club de la Bay Area de San Francisco, así como de otros considerados en esos momentos montañeros competentes (esto significaba que podían escalar, y a menudo lo hacían, picos glaciares y escarpadas cumbres rocosas. Aunque se manejaban bien en terreno montañoso no se les podía llamar escaladores de roca, ya que no eran capaces de escalar encordados por paredes verticales y expuestas).

Farquhar también invitó a Underhill a California para que se encontrara con los escaladores de Bay Area, pero el profesor no pudo ir al oeste hasta agosto de 1931. En julio, un impaciente Farquhar enseñó el aseguramiento simple y las técnicas de rápel que había aprendido en Canadá a un pequeño grupo en el pico Unicorn, encima de Toulumne Meadows. Su escalada del 12 de julio por la cara norte pronto se convirtió en leyenda por ser la primera escalada con cuerda organizada por un club en la sierra.

Cuando Underhill llegó, unas semanas después, se unió a dos jóvenes promesas de la escalada, Jules Eichorn y Glen Dawson, así como al más veterano del Sierra, Norman Clyde (de cuarenta y seis años), y se marchó con ellos a las montañas. En un recorrido vertiginoso de cinco días, los cuatro (con algún otro en alguna ocasión), escalaron tres vías nuevas de roca, incluyendo la cara este, de 4348 metros, del Monte Whitney, la cumbre más alta del país.

Underhill regresó pronto al este para no volver nunca a escalar a California, y Clyde se enfrascó en sus cazas privadas por el lado este de la sierra. Continuar quedó en manos de los jóvenes, así que, de vuelta a casa, Dawson y Eichorn empezaron a difundir sus conocimientos entre los amigos. Dawson, un estudiante de UCLA, se quedó bastante cerca de Los Ángeles, aunque su nombre permaneció unido para siempre a la región de Whitney, donde protagonizó otros ascensos comprometidos. Eichorn, de diecinueve años, quien estudiaba piano en San Francisco con Ansel Adams, aplicó sus conocimientos en el Valle, durante los años siguientes protagonizando primeras ascensiones sin precedentes.

Durante el invierno de 1931, Eichorn empezó a practicar con cuerdas en dos bloques de roca de Berkeley con el estudiante de leyes Dick Leonard, el abogado Bestor Robinson y unos cuantos más. El 13 de marzo de 1932, esta pequeña pandilla formó el Club de Escalada Cragmont (CCC), así llamado por una de las rocas de Berkeley. En noviembre, esta agrupación, de carácter informal, se unió con la nueva sección de escalada en roca del Sierra Club, conocida como RCS. Algunos de los escaladores no estaban conformes con esta fusión; pensaban que se debía crear una categoría especial, a la que llamarían «Los Escaladores de Cragmont» y en la que pudieran incluirse los fundadores del CCC que no se habían unido al Sierra Club. Pero los nuevos jefes del RCS no querían que hubiese una elite, así que la idea fue rechazada.

La seguridad pasó a ser una prioridad en la mente de todos; así pues, los escaladores del RCS, que ya sumaban cincuenta y dos, pasaron la mayor parte del 1932 y de 1933 aprendiendo a asegurar y rapelar correctamente. Tardaron poco en considerar que el aseguramiento del hombro europeo (o su variante, el aseguramiento por debajo de las axilas) no era para ellos: se trataba de una técnica rudimentaria e incluso peligrosa. Por este motivo inventaron el aseguramiento de cadera, que consiste en colocar la cuerda alrededor de la cintura, con lo que se obtiene un centro de gravedad más estable. Los aseguradores también hicieron el experimento de dejar que la cuerda se deslizara ligeramente alrededor de la cintura, cuando tenían que detener la caída del que escalaba en cabeza. Este aseguramiento dinámico suavizaba la tensión producida por el tirón de la cuerda, esa frágil conexión entre las dos personas. Durante horas, los neófitos saltaban una y otra vez en los desplomes para ser detenidos por las cuerdas, frenadas por unos aseguradores bien anclados y protegidos. Era divertido e instructivo.

Los montañeros de California que habían visto el Valle de Yosemite eran conscientes de que sus paredes presentaban retos de una magnitud gigantesca, en comparación con la roca de Cragmont. Hacia 1933, Leonard, el principal impulsor del grupo (podría ser considerado, por muchos motivos, como el padre de la escalada en roca de California), aseguró que nadie sería capaz de escalar en Yosemite hasta que no dominase perfectamente las técnicas necesarias. Puede parecer extraño que esto llevase unos cuantos años, pero hay que tener en cuenta que estas personas eran estudiantes o trabajadores jóvenes; ninguno de los dos grupos tenía el tiempo y el dinero para ir a escalar con asiduidad, especialmente en los años de la Depresión. De hecho, consideraban una buena temporada poder ir a las rocas locales ocho veces por año y una a la High Sierra.

El valle de Yosemite desde el oeste. El Capitán se eleva a la izquierda; el Half Dome y el Sentinel Rock se pueden apreciar a izquierda y derecha, respectivamente, del árbol puntiagudo en el centro de la imagen. (Foto: Glen Denny).

En 1933, al comienzo del fin de semana de la Fiesta del Trabajo, siete vehículos recorrían, cada uno por su cuenta, las tortuosas carreteras de las colinas de la sierra; aunque era viernes por la noche sólo se cruzaron con otros coches muy de vez en cuando. La caravana, que transportaba a los escaladores mejor entrenados de América, se aproximó por fin al granito del Valle de Yosemite. Nadie había realizado nunca una escalada con cuerda en este lugar, lo cual pretendían cambiar ahora diecisiete personas.

La garganta en la que se introdujeron no era, ni por asomo, tan salvaje como cuando los miembros del batallón Mariposa se adentraron en ella, en 1851. Aquellos soldados, quienes perseguían a indios que habían estado hostigando los asentamientos de los blancos en las colinas de abajo, descubrieron un paraíso; pero aquel estado no iba a durar mucho. Los blancos se asentaron aquí rápidamente, trayendo con ellos la «civilización». Fueron apareciendo progresivamente las carreteras y los hoteles rústicos. Después, en 1913, se permitió entrar a los automóviles al Valle, y comenzó la estampida.

Pero en septiembre de 1933, el Valle estaba todavía bastante poco explotado; unas cuantas cabañas se erguían a orillas del Merced o cerca de otros tranquilos riachuelos, mimetizándose con el bosque. Una pequeña tienda vendía latas de judías y poco más. Los guardabosques no llevaban armas, de hecho, te saludaban al pasar. La cárcel de Yosemite (una habitación de la oficina de correos) estaba ocupada por dos o tres borrachos por año. Los caminos eran senderos, no había carreteras pavimentadas.

El viaje desde Bay Area duró unas seis horas; los escaladores, que habían salido tarde el viernes, no durmieron mucho esa noche. Hacia medianoche llegaron por fin al Campo 9, una de las seis zonas de acampada del Valle. Este agradable paraje, en medio del bosque, ubicado justo debajo de los Royal Arches, y conocido familiarmente como campamento de la organización, fue el hogar de los miembros del Sierra Club durante sus salidas de los años treinta.

El 2 de septiembre de 1933 marca el verdadero comienzo de la escalada con cuerda en el Valle. Aquel sábado la mayoría de los miembros del RCS le desperdigaron por las montañas cercanas o fueron a escalar canales fáciles; estos escaladores todavía lo eran más que nada por instinto, es decir, aunque habían practicado bastante con la cuerda, les interesaba su manejo principalmente por si la necesitaban en caso de apuro.

De todos modos, hubo cuatro decididos que decidieron intentar la primera escalada con cuerda del Valle. Leonard, Eichorn y Robinson formaron equipo con el farmacéutico Hervey Vogue para intentar la Washington Column, una prominente proa situada enfrente del macizo del Half Dome (dicen que la formación, bautizada así hacia 1856, se asemeja a nuestro primer presidente desde algún ángulo, aunque yo no llego a captar del todo el parecido). ¿Por qué escogieron el Column en vez de cualquier otra pared? La respuesta está clara: los árboles. La mayoría de las paredes del Valle eran verticales y no tenían árboles, y por esto se consideraban aterradoras. El Column también era vertical, pero tenía algunos árboles, lo que significaba reuniones seguras y puntos de rápel naturales, si las cosas se ponían mal.

Los cuatro escaladores pasaron la mañana explorando el Valle, por lo que no se encordaron hasta ya comenzada la tarde. Pero pronto se pusieron a escalar con soltura por roca medio descompuesta, y en tres horas alcanzaron lo que sería conocido como la Lunch Ledge (repisa del almuerzo). Este punto inapreciable está a mitad del camino del Column, a unos trescientos metros por encima de la pedrera. Era demasiado tarde y la escalada parecía complicada por arriba: demasiado difícil para darse prisa y demasiado vertical para recorrerla con seguridad. De hecho, la seguridad era una prioridad en la mente de todos, especialmente en la de Eichorn, ya que hacía tan sólo unos días había enterrado, en una aguja remota de la Sierra alta el cuerpo destrozado del montañero Walter Starr Jr., quien se había caído mientras escalaba en solitario.

Rapelaron con sus cuerdas de cáñamo, usando el método Dülfer, recientemente adquirido, una técnica alemana que consistía en enrollar la cuerda alrededor del cuerpo. Este «rápel de cuerpo» podía ser doloroso si no se protegía uno con cuidado, pero si todo iba bien era un placer. «Posiblemente la mejor maniobra de la escalada en roca —escribió Leonard sobre un descenso posterior— es la de dar saltos en el espacio colgados de la cuerda, la de caer casi libremente con la aceleración de la gravedad y después parar con suavidad de forma totalmente controlada».

El lunes, el mismo cuarteto volvió a escalar hasta la Lunch Ledge, intentando acabar la vía. Consiguieron avanzar sólo cuarenta metros, antes de que una chimenea vertical y descompuesta les cortase el paso; así que tuvieron que bajar de nuevo, pero esta vez para amontonarse en los coches y empezar el viaje de vuelta a casa: las vacaciones del fin de semana se habían acabado. A pesar de dejar la escalada incompleta, llegar hasta la Lunch Ledge había sido un avance gigantesco respecto a las escaladas en las rocas de Cragmont.

Si miras al Washington Column hoy, te será difícil localizar la Lunch Ledge, una plataforma que no está muy marcada. La primera vez que hice la vía en 1957, me llevé una desilusión: «Pero, ¿dónde está la repisa?», pregunté a mi experto compañero cuando empezó a montar el rápel. «Estás de pie en ella, atontao», me dijo.

Tal y como correspondía a mis irreflexivos dieciséis años, medité poco sobre el significado de esta primera escalada en Yosemite; sólo tenía cabeza para la dificultad, las cumbres y la gloria. Más tarde, cuando leí más sobre los viejos tiempos, escalé en solitario de vez en cuando hasta la repisa, intentando imaginar lo que habían sentido cuando subían con sus cuerdas de cáñamo de doce milímetros y sus zapatillas con suela casera de goma. Al evocar el rápel de cuerpo casi podía sentir la textura áspera de la cuerda cortando en dos mi cuerpo.

La escalada hasta la Lunch Ledge había sido simplemente una escalada de exploración, una puesta a prueba de los músculos. Los miembros del RCS eran conscientes de que por todas partes aguardaban retos mayores. «¿Cuándo os vais a decidir a escalar las Cathedral Spires?», les preguntaban a los del RCS quienes oían hablar de sus actividades. Así denominadas en 1862, las dos Cathedral Spires se elevaban vertiginosamente por encima de los árboles en la zona sur del valle, enfrente de El Capitán. Estas formaciones verticales, seguramente las más altas de California, impresionaban a todo el que las contemplaba, tanto a escaladores como a turistas. Ambas agujas parecían inexpugnables, y por ello retadoras, pero los escaladores de los años treinta, lógicamente, querían llegar primero a la más alta e impresionante. La cara que miraba al Valle de la Higher Cathedral, la noroeste, era una pared de trescientos metros que parecía totalmente «imposible»; pasarían veintiséis años sin que nadie la Intentara. Pero la parte trasera de la Higher Cathedral Spire tendría unos ciento veinte metros de alto, desde donde nacía la pared vertical. ¿Habría una ruta escondida en esta cara sur?

El domingo del histórico viaje de la Fiesta del Trabajo de 1933, Eichorn, Robinson y Leonard caminaron hasta la base sur de la Higher Spire (los escaladores siempre se han referido a estos dos pináculos como la Higher Spire —aguja más alta— y la Lower Spire —aguja más baja— omitiendo Cathedral). Leonard anotó su primera impresión: «Después de cuatro horas de escalada inútil por la cara suroeste, y otras tres horas hacia las vertientes sureste y este, nos sentimos desmoralizados por la elevada dificultad de la escalada». No es de extrañar que fracasaran: ¡los «clavos» que llevaban en esta exploración eran una especie de ganchos de tres centímetros de largo!

El 5 de noviembre, «armados» con clavos y mosquetones, enviados por correo desde la Sporthaus Schuster, una macrotienda de artículos deportivos de Múnich, el trío regresó a la cara sur y logró escalar dos largos antes de que la oscuridad les obligase a retirarse. «Ayudándonos directamente con los clavos —escribió Leonard—, fuimos capaces de superar dos largos de treinta metros verticales y sin agarres…». Esta tentativa fue histórica, ya que era la primera vez que se usaba escalada artificial en Yosemite, y una de las primeras del país. La técnica de instalar clavos en la roca para agarrarse a ellos o para poner cintas (es decir, utilizarlos para ganar altura), era común en los Alpes. Era de esperar que Underhill, quien había entrenado en Europa, emplease esta técnica, pero no estaba de acuerdo con su uso: «Cada largo —escribió— debe ser superado con las habilidades naturales de cada uno…». Por supuesto que los escaladores pioneros de Yosemite respetaban a Underhill, pero, viendo lo liso y vertical de las paredes del Valle, se dieron cuenta de que no llegarían lejos, a no ser que utilizaran, al menos de vez en cuando, alguna de las técnicas «artificiales». Desde su punto de vista, la meta era subir utilizando la menor ayuda artificial posible. Después de todo, el juego consistía en escalar, no en hacer de herreros. Esta actitud iba a ser imitada por la mayoría de los mejores escaladores en los años venideros.

Los tres hombres se tomaron tan en serio su proyecto de la Higher Spire que, durante el invierno de 1933, examinaron las fotografías de la aguja con un microscopio y un transportador intentando distinguir el terreno menos vertical, que era de unos setenta y cinco grados, en la mayoría de los lugares. Tras pedir más clavos a Sporthaus Schuster (ya tenían cincuenta y cinco), el trío acordó ir en cuanto la nieve se derritiera.

Los primeros espectadores de escalada del Valle acompañaron a Leonard, Eichorn y Robinson hasta la base de la Higher Spire, el 15 de abril de 1934; con el fin de ser testigos de la historia estaban también presentes dos de los grandes: Farquhar, por entonces presidente del Sierra Club, y Bert Harwell, el jefe de los naturalistas del parque. En pocas horas, el trío ya había alcanzado su anterior punto más alto, una repisa en la base de una canal vertical y naranja que más tarde sería conocida como la Rotten Chimney. Desde aquí, Eichorn y Leonard se turnaron para clavar los pitones, colgándose de ellos para avanzar. Al acabar la fisura, Leonard hizo una ingeniosa travesía hacia la izquierda para alcanzar terreno sencillo. Por fin, cuando el sol teñía de dorado el Valle, los hombres superaron el último largo que conducía a la espaciosa cumbre, en la que plantaron una bandera americana, práctica que probablemente sólo se llevó a cabo en aquellos tiempos en Yosemite.

La Lower Spire, justo debajo de su vecina, era casi igual de imponente, aunque no tenía una forma tan perfecta. El 4 de noviembre de 1933, Leonard, Eichorn y Robinson intentaron el pináculo, pero abandonaron a mitad de camino al encontrar un muro vertical. Animados por su éxito en la Higher Spire, el mismo trío consiguió hacer la Lower Spire al tercer intento, el 25 de agosto de 1934. En general, la escalada resultó más fácil que la de su vecina, pero uno de los largos presentaba una dificultad mayor. A mitad de camino la aguja había una plataforma muy grande desde la que salía un muro completamente liso, de ochenta y cinco grados, que impedía la progresión. Usando un paso de hombros, ayudándose con los clavos y cambiando el turno de cabeza seis veces, el equipo logró alcanzar finalmente una extraña formación de granito: la Laja. Leonard la describió como «una lámina muy fina de granito de unos nueve metros de alto y seis de ancho, separada unos tres centímetros de la roca principal. El filo exterior no tiene más de medio centímetro de espesor». Para llegar a esta formación, el que iba de primero tuvo que poner un lazo en un saliente afilado, subir luego palmo a palmo y después apoyar la pierna encima del saliente. Las dificultades todavía no habían acabado. La tradicional técnica de bavaresa era impracticable aquí, debido a la fragilidad de la Laja, así que tuvieron que emplear un nuevo procedimiento: Leonard, que iba en cabeza, talló con su maza una serie de muescas en el agudo filo. Estos agarres manufacturados le permitieron ascender unos seis metros sin tener que ejercer demasiada tensión sobre la Laja, así que en poco tiempo Leonard estaba saludando a sus compañeros desde el final del largo. El trío llegó a la cumbre unas horas después.

Los tres hombres no reflexionaron nada acerca de alterar la roca para ajustarla a sus necesidades. «La seguridad, lo primero» era su lema, y tampoco se les puede criticar demasiado por no haberse arriesgado a caer y hacer saltar esa gigantesca hoja de granito. Simplemente consideraron que fabricar agarres era necesario. Por suerte, esta técnica no fue imitada (con raras excepciones) durante muchas décadas; modificar o no la roca se convirtió en un asunto muy polémico.

Las dos escaladas a las Cathedral Spires de 1934 establecieron un buen nivel para los siguientes escaladores. Inconscientemente, se había desarrollado una ética que, en mi opinión, dice mucho del carácter de los tres escaladores implicados. Entrénate duro para una escalada y sé consciente de dónde te estás metiendo. Sé valiente, pero practica técnicas seguras. No tengas miedo de retroceder. Lo más importante: no sometas la roca a la tecnología; usa material sofisticado, pero empléalo con juicio. A excepción de los agarres tallados de la Lower Spire, estos tres hombres realizaron un magnífico trabajo. Ellos son los primeros escaladores modernos de Yosemite.

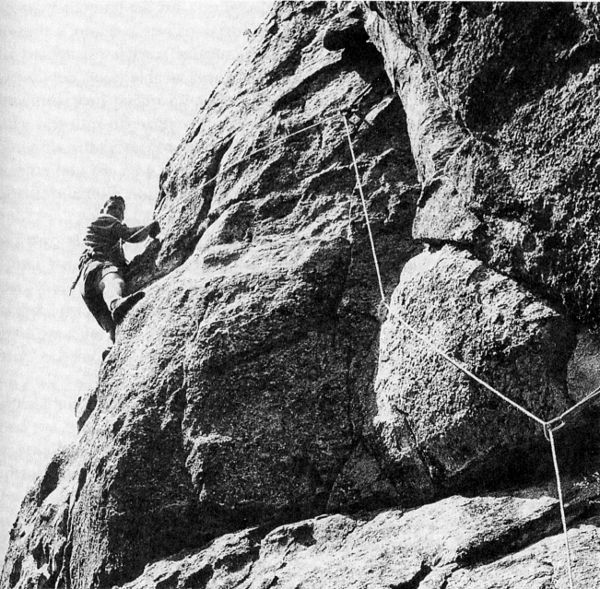

John Evans encabeza el difícil primer largo de la Higher Cathedral Spire. (Foto: Glen Denny).

Desde mediados a finales de los años treinta, los escaladores de la zona de la Bahía abrieron vías en la mayoría de los riscos de Yosemite, pero sus ascensiones solían evitar las paredes más verticales a favor de las canales, rampas o aristas. Por ejemplo, el Glacier Point se escaló por un umbrío sistema de chimeneas a la vuelta, aunque alejado, de la pared principal. Otras agujas menores como la Arrowhead Spire o la Church Tower también conocieron las botas de los escaladores.

La persona más activa de este período fue Dave Brower, un escalador grácil y larguirucho que había empezado a escalar en las rocas de Berkeley con veintidós años, en 1934. Unos meses después de tocar la roca por primera vez, un informe confidencial elaborado por el Comité Técnico de Escalada de la RCS puntuó la técnica de escalada de Brower con un catorce, sobre un máximo de quince; los únicos que lograron la puntuación máxima fueron Leonard y Eichorn. Ningún otro se quedó cerca. En esta misma evaluación, el neófito Brower obtuvo un dos sobre diez en experiencia y un dieciséis sobre treinta en sensatez.

Brower era el maestro de la escalada delicada y, ya que los escaladores de los años treinta preferían las paredes inclinadas y evitaban las fisuras con empotramientos difíciles, el Valle se convirtió en el lugar perfecto para él. Tener mucha fuerza no aportaba demasiadas ventajas; contaba mucho más la delicadeza. De hecho, al mirar las fotos de los escaladores de este período, sorprende lo poco llamativo de sus físicos: no se ven músculos hinchados ni torios robustos. Uno de los compañeros de escalada de Brower, Bruce Meyer, le describió más tarde como «siempre rápido, eficaz y grácil. Saltaba por las pedreras de aproximación como una cabra montesa. Escalar con él en aquellos años era siempre una experiencia emocionante; es obvio dónde adquirió la pasión por colaborar con materias de medio ambiente y por los desafíos».

Claro que Brower no era el único escalador en activo de mediados de los treinta y, como siempre solía estar en alguna otra parte, no participó en una de las más grandes aventuras de estos años: la primera ascensión a los Royal Arches (Arcos Reales). Estos enormes arcos, situados justo a la izquierda de la Washington Column, se yerguen verticalmente por encima del bosque y se curvan hasta ponerse casi horizontales cerca del borde del Valle. La formación, semejante a las capas de una cebolla, destaca tanto que los indios la bautizaron con varios nombres: Scbo-ko-ni, que se refiere a la forma arqueada de una cuna; y Hunto, que significa «ojo». Este risco encandiló a Morgan Harris, un estudiante de zoología de la Universidad de California, en Berkeley, quien pasaba las horas tumbado junto a los arroyos, al lado del recién construido hotel Ahwahnee, estudiando con prismáticos la pared. Sabía que los arcos principales no se podían escalar; sencillamente, eran demasiado intimidantes. Pero hacia la izquierda había un terreno que no desplomaba, salpicado de árboles y adornado con fisuras. Después de fracasar en un intento con un tiempo tórrido, Harris pasó una semana en el hospital de Berkeley recuperándose de una insolación. Pero al siguiente intento, Harris, Ken Adam y Kenneth Davis lo lograron, el 9 de octubre de 1936, durante la salida otoñal del Sierra Club.

La escalada en sí de la vía no presentó demasiada dificultad, pero encontrar el mejor camino y las maniobras con la cuerda pusieron a prueba su osadía. Una nueva técnica, llamada por Harris travesía columpio, les permitió superar una sección lisa que no podrían haber pasado de otra forma (más tarde se conocería como travesía pendular, o simplemente, péndulo). Para superar una placa lisa y alcanzar una estrecha repisa localizada a unos seis metros hacia su izquierda, Harris escaló hacia arriba unos nueve metros, puso un clavo e hizo que su asegurador lo bajase hasta tenerlo delante. Entonces, con la cuerda tensa por arriba, Harris empezó a correr hacia adelante y hacia atrás por la pared, esforzándose por alcanzar la repisa, lo que finalmente consiguió.

Más tarde, después de otro péndulo, el trío alcanzó un «viejo tronco de árbol», que pronto se haría famoso con el nombre de Rotten Log. Este tronco muerto, de unos seis metros de largo y tres centímetros de ancho, salvaba un abismo y proporcionaba una forma original de alcanzar el otro lado. Harris, que lo había visto desde el río, esperaba que fuese lo bastante fuerte como para soportar su peso. Lo fue, aunque vibraba espantosamente cuando pasó por él (miles de escaladores se arrastraron sobre este palo tembloroso en las décadas siguientes; acabó cayéndose con parte de roca en la primavera de 1984). Los tres hombres alcanzaron el borde de la pared unas pocas horas después, finalizando así la vía más difícil realizada desde las ascensiones a las dos Cathedral Spires.

Harris estaba lanzado. Al día siguiente, 10 de octubre, intentó, junto con dos compañeros, llegar a la cumbre del Sentinel Rock desde el norte, pero fracasaron. El 11, dando inicio a lo que se convertiría en una larga y fructífera cordada, se juntó con Brower para hacer la primera ascensión a la Cathedral Chimney, el gran hueco que separaba la Higher y la Middle Cathedral. Al día siguiente la pareja subió al risco Panorama, una pared gris oscuro que se eleva sobre la cascada Vernal. Así, en un período de cuatro días, Harris protagonizó primeras ascensiones a las tres principales formaciones del Valle e intentó otra, un logro digno de mención.

Brower y Harris dominaban completamente la escalada de Yosemite a finales de los treinta; abrieron otras nueve vías juntos, entre las que se cuentan escaladas largas y comprometidas como la Yosemite Point Couloir y la Circular Staircase del Sentinel Rock. Harris sumó catorce primeras ascensiones; Brower dieciséis, un total que no fue superado hasta 1957.

A finales de los treinta, se habían creado sólo veintitrés vías nuevas en el Valle. ¿Por qué tan pocas? Hay varias razones. La escalada en roca no era un deporte particularmente popular en esos años; la mayoría de los socios del Sierra Club todavía se veían a sí mismos más que nada como montañeros, y pasaban sus vacaciones en montañas más altas, normalmente fuera de California. Por ejemplo, en 1935, el temible Monte Waddington, en British Columbia, fue escalado casi hasta la cumbre por Leonard, Eichorn, Brower, Robinson y otros escaladores del club. Además, los miembros del RCS parecían quedarse satisfechos con la repetición de las rutas ya hechas, a las que llevaban a los principiantes para pasar, simplemente, un buen rato. Nadie estaba obsesionado todavía con la escalada en roca de Yosemite. Por último, eran pocos los que podían costearse el equipo y viajar en California durante la era de la depresión, incluso el Sierra Club sólo organizaba dos salidas por año, una en el fin de semana del Memorial Day, y otra a mediados de octubre.

A pesar de todo esto, un pequeño, pero constante grupo de escaladores, acudió a Yosemite todos los años. La Piton Traverse del Washington Column se convirtió en la escalada más frecuentada de la década; una ruta de 1935 en la que Leonard, Harris y Jack Riegelhuth alcanzaron la cumbre desde la Lunch Ledge. Aunque bastante mediocre, ésta fue la primera vez que se recorrió el Column desde abajo hasta arriba; a finales de 1939 ya contaba con catorce repeticiones. Las dos Cathedral Spires tampoco se quedaron atrás; ambas habían tenido nueve ascensos al final de la década.

Los viajes del Sierra Club siempre eran memorables, de acuerdo con los participantes. El fin de semana del Memorial Day de 1939 tuvo lugar una salida modelo. Acudieron treinta y siete miembros del RCS; la mayoría se dirigió a vías fáciles que se realizaban en un día, como el pico Grizzly, la canal Gunsight o el monte Starr King. La Lunch Ledge acogió a varios equipos, al igual que la sencilla parte trasera de la Leaning Tower. Una cordada protagonizó el cuarto ascenso a la Arrowhead Spire y otra se llevó la segunda repetición a las Church Tower. Brower, Leonard y el novato Raffi Bedayan fueron los responsables del primer ascenso con cuerda desde la base a la cumbre del Glaciar Point. Pero el máximo galardón de ese fin de semana fue el Pulpit Rock, un afilado pináculo situado en el extremo oeste del Valle. Esta roca, que ya había sido intentada en varias ocasiones, cayó por fin el lunes ante Raffi Bedayan, Cari Jensen y Randolph May.

Las mujeres también se apuntaron a estos viajes del Sierra Club, pero permanecieron apartadas de las principales rutas, estableciendo un precedente que se mantendría hasta finales de los sesenta. Una vez, el montañero G. R. Bunn escribió, con una lógica irrisoria, que el ascenso de un pico medio de la sierra era «demasiado peligroso para ser acometido por las mujeres del equipo, sin importar lo buenas montañeras que puedan ser». Raffi Bedayan anotó una decisión tomada antes de un día prometedor: «Fue acordado (por los chicos) que las chicas debían quedarse atrás para descansar…». A pesar de semejantes puntos de vista, las mujeres llevaron a cabo importantes escaladas en el Valle. La primera fue la destacada Marjory Bridge, una despabilada joven de San Francisco. En 1933 protagonizó un rápido ascenso a la cara este del Monte Whitney, una de las vías más difíciles de alta montaña del país. Su primera escalada en el Valle fue la cara oeste de la cascada Illilouette, una escalada menor pero significativa, ya que fue la primera realizada con cuerda por una mujer en el Valle. La carrera de Bridge alcanzó su punto culminante en octubre de 1934, cuando escaló, junto a dos hombres, la Higher Spire, un logro que según Leonard la situó «al frente de las escaladoras de América». Dos meses después, Bridge se casó con Francis Farquhar y adoptó un modo de vida más tradicional. Su puesto en el Valle pronto fue ocupado por otras mujeres, como Ethel Mae Hill, Virginia Greever y Olive Dyer, quienes participaron en primeras ascensiones menores.

Todo el mundo nacido antes de 1930 recuerda dónde estaba cuando las noticias de Pearl Harbour estallaron por los aires. Fritz Lippmann, recién llegado a Yosemite, seguro que no se enteró de nada. Cuando estaban cayendo las bombas, este estudiante de veinte años (que pronto se convertiría en piloto de un B-17) estaba metido en otro asunto: el último ascenso del Valle antes de que los Estados Unidos declararan que la guerra estaba en marcha; el más arriesgado realizado hasta la fecha. Lippmann y Torcom Bedayan, hermano de Raffi, estaban decididos a subir por una chimenea de aspecto siniestro situada en una pared que había al oeste de la Arrowhead Spire. Lippmann había fracasado ya dos veces en esta ruta debido a que encontró bloques de piedra gigantescos que le cerraban el paso. Este tranquilo y frío domingo del 7 de diciembre de 1941, situándose en la base del último y más grande bloque empotrado, Lippmann empezó a surcar lo que más tarde denominó una «ruta suicida». Usando «pocos clavos de ayuda directa» y superando un «largo espantoso» en el que «la retirada era imposible», Lippmann consiguió llegar a la cumbre.

Estos comentarios, empleados por Lippmann en el relato de la escalada publicado en el Sierra Club Bulletin, disgustaron a los escaladores del momento por lo irresponsable y peligroso de su táctica. Dave Brower, por entonces el editor asociado del Bulletin, añadió un apéndice al final del reportaje de Lippmann. Además de elogiar el coraje y el espíritu de aventura de la cordada, añadió: «Los escaladores más veteranos (los que ya han cumplido los treinta) no pueden evitar desear que, además de su técnica, dispusieran de la seguridad psicológica que ha demostrado». Bill Shand, estudiante de Farmacia y experto escalador de Yosemite, escribió en 1944 que el logro de la chimenea de la West Arrowhead era «una escalada que iguala las rutas suicidas Wetterstein y el Kaisergebirge», llevadas a cabo antes de la guerra, en los Alpes, por alemanes y austríacos.

Las escaladas de la siguiente generación harían que la chimenea de la West Arrowhead pareciera un paseo. Pero el ataque de Pearl Harbour —del que Lippmann y Bedayan se enteraron en cuanto volvieron—, y sus tumultuosas consecuencias, marcaron una parada casi total de la escalada en Yosemite durante cuatro largos años: entre 1942 y abril de 1946 sólo se registraron tres primeras ascensiones menores. Las salidas del Sierra Club cesaron por completo y la quietud se apoderó del Valle.

Unos mil miembros del Sierra, aproximadamente un cuarto del total, colaboraron con el ejército durante la segunda guerra mundial. Muchos de los escaladores de la organización se convirtieron en instructores de la famosa Décima División de Montaña, una unidad que desarrolló numerosas actividades (aunque no de escalada) en el norte de Italia. Quince de los miembros del club no regresaron nunca, si bien todos los escaladores aquí mencionados sobrevivieron.

Los Royal Arches. La vía de 1936 asciende por la sección poblada de árboles de la pared, a la izquierda del arco más prominente. (Foto: Steve Roper).

Durante todos los años que pasé en el Campo 4, di por hecho que los escaladores de los treinta también se habían quedado aquí durante sus salidas de fin de semana. No hace mucho tiempo que descubrí que esta suposición era falsa: en esos años el Campo 4 ni siquiera existía, al menos como campamento oficial. El lugar era utilizado de manera informal por los esquiadores del Sierra Club como un campamento de invierno desde 1930, y hacia 1939 estaba catalogado en el registro oficial del parque como un «lugar de excursión». La edición de 1941 de este mismo registro le otorgó una nueva clasificación: Campo 4 (se escogió este número porque, durante el cambio de siglo, era el que tenía asignado una zona de acampada alejada unos doscientos metros, que fue desmantelada durante la primera guerra mundial).

Ubicado bajo el gran macizo de los Three Brothers y a medio kilómetro al oeste de la cascada Lower Yosemite Fall, a finales de los cuarenta el Campo 4 poseía entre cuarenta y cincuenta mesas esparcidas por unos dos acres de terreno forestal bastante inclinado. La parte más baja y llana del campamento estaba bien organizada, con mesas espaciosas y una red de senderos de tierra. Pero la zona alta, la más cercana a las pedreras, no tenía caminos marcados; podías meterte en el bosque por cualquier parte. Las mesas no estaban sujetas al suelo de ninguna forma, así que no era raro ver unas cuantas agrupadas. Al no estar numeradas las plazas, simplemente entrabas y podías extender el saco de dormir en cualquier sitio despejado.

Los cedros dominaban el lugar, aunque también crecían desperdigados algunos robles y pinos ponderosa. Los bloques de roca ocupaban casi por completo la parte alta del campamento, en la que solían quedarse los escaladores; algunas de estas piedras eran pantagruélicas, perfectas para practicar la escalada.

A este campamento, que pronto se haría famoso, acudieron los escaladores de posguerra, sobre todo cuando no formaban parte de un grupo mayor del Club Sierra, el cual todavía se quedaba en el Campo 9 durante sus salidas organizadas. El Campo 4 casi siempre estaba vacío, incluso los fines de semana, ya que después de la guerra el turismo era escaso y la escalada todavía era del dominio de unos pocos. De hecho, la afición por la escalada fue creciendo muy lentamente, según la gente fue reordenando su vida. Muchos de los antiguos escaladores estaban ya asentados con sus familias y sus trabajos. Leonard, Brower y Harris, por ejemplo, no volvieron a realizar ninguna primera ascensión en el Valle, aunque iban a menudo a las rocas de la zona de la Bahía y enseñaban a los principiantes.

La nueva generación del Campo 4 (a la que pertenecían Jack Arnold, Robin Hansen, Dick Huston y Fritz Lippmann, entre otros) era más prudente que la de sus predecesores. Con el transcurso de la guerra, los periódicos extranjeros, repletos de historias de heroísmo y de las nuevas técnicas empleadas en los Alpes, circularon cada vez más por el país. Los californianos empezaron a tomar conciencia de las vías de varios días que los europeos habían realizado, antes de la guerra, en las grandes paredes calcáreas de los Dolomitas; escaladas mucho más arriesgadas de las que hasta entonces se habían logrado en los Estados Unidos (muchas escaladas que las autoridades calificaron de «rutas casi suicidas hechas por los nazis», fueron en realidad rutas de primera calidad realizadas por los mejores escaladores).

Un escalador bastante peculiar nacido en Europa fue quien contribuyó a elevar el nivel del Valle, aunque nunca había tocado una piedra de su nativa Suiza. John Salathé no era un joven presuntuoso, como Fritz Lippmann; tenía cuarenta y seis años cuando se inició en la escalada. Tampoco era un nuevo Dave Brower; sus habilidades para la escalada eran discutibles, de hecho, fue rara la vez que destacó en un largo de libre; pero esta excepción es todavía una leyenda entre los escaladores de California. En febrero de 1947 guió a Dick Huston y a Robin Hansen en la primera ascensión de la Hand, Una ruta temeraria y arriesgada del Monumento Nacional de los Pinnacles, una región volcánica del centro-oeste de California. Sus compañeros le temían tanto que, en un largo expuesto, con mala roca, en el que había colocado tres clavos inútiles, estuvieron todo el tiempo turnándose en la tarea de asegurarle; ninguno quería ser el asegurador cuando su viejo amigo diera el gran vuelo.

Salathé tampoco fue un coleccionista de primeras ascensiones, como Brower: no sumó más de siete en las siete temporadas que pasó en Yosemite. Se le recuerda por otros motivos: sus clavos, su tenacidad, su excentricidad y, sobre todo, su visión para las grandes paredes.

Nacido el 14 de junio de 1899, en Niederschöntal, un tranquilo pueblo a unos veinte kilómetros de Basilea, Salathé abandonó su hogar a los veinte años como aprendiz de herrero. Más tarde, a los veintitrés, se encaminó hacia el oeste, trabajando durante cuatro años como marino mercante en el Atlántico. Acabó en Montreal, donde se casó en 1929; poco después emigró a los Estados Unidos. En 1932 fundó él solo la marca Península Trabajos de Hierro Forjado en San Mateo, un agradable pueblo, a treinta kilómetros al sur de San Francisco.

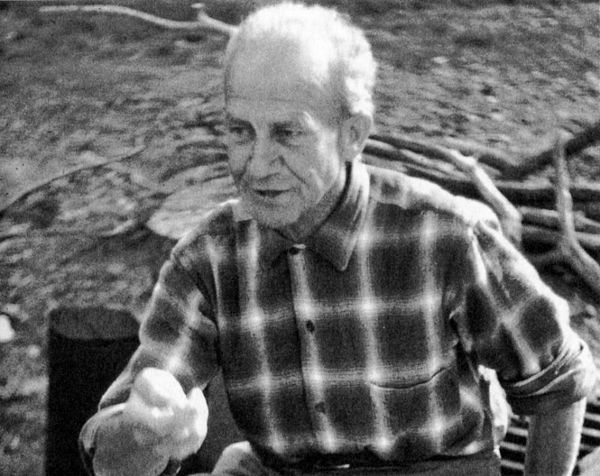

Después de treinta años de fabricar puertas de hierro forjado y estufas para los acaudalados de Bay Area, Salathé cayó enfermo, un acontecimiento que cambió radicalmente su vida. Escuché de su propia boca este suceso en el campamento de Bridalveil Creek, en junio de 1963. Una mañana de 1945, sintiéndose mal, miró a través de la ventana trasera de su tienda de San Mateo y vio una vaca y un ternero pastando tranquilamente. De repente, escuchó una voz que decía: «John, mira lo sanos que están esos animales. Comen hierba, no carne. Tú comes carne y siempre estás enfermando». Salathé pasó un rato conversando con este «ángel» y dijo que vio la luz. Además de hacerse vegetariano ese mismo día y para el resto de su vida, siguió manteniendo muchas otras conversaciones con ángeles.

Los médicos le dijeron que el aire puro de la sierra le beneficiaría, así que se marchó a Toulumne Meadows. Allí pasó casualmente por la cabaña del Sierra Club, en la que el vigilante le habló de la organización y sus salidas; Salathé le escuchó con sumo interés. De vuelta a Bay Area, en el otoño de 1945, se apuntó a una escalada organizada por el Sierra Club en Hunters Hill, una formación rocosa de cuarenta y cinco metros, cerca de Vallejo. Robin Hansen encabezó un largo difícil y expuesto que daba la vuelta a un espolón y acababa en una repisa oculta. Instaló la reunión y le gritó a Salathé que escalara «en libre», refiriéndose a que no se agarrara de la cuerda ni de los clavos. «Durante dos o tres minutos no sentí ningún movimiento de la cuerda —contó Hansen después—, y de repente John asomó por el espolón, desencordado. ¡Pensó que yo le había dicho que escalara sin la cuerda!».

No se sabe si fue por el nuevo deporte, por la nueva dieta, por el cuidado de los ángeles o simplemente por el paso del tiempo, pero Salathé sanó. Mejor dicho, mejoró físicamente; en cuanto al aspecto mental, se fue haciendo cada vez más excéntrico y paranoico, hasta sumirse finalmente en un mundo de fantasía en el que los asuntos religiosos dominaban todos sus pensamientos.

Salathé cogió rápidamente los fundamentos de la escalada en roca aunque, debido a su edad, no era demasiado ágil. Consciente de esto, se obsesionó con los aspectos técnicos del deporte, en concreto con el concepto relativamente nuevo de la escalada artificial. Los escaladores de los años treinta habían recurrido a la escalada artificial, pero sólo para superar tramos muy cortos, y únicamente con el fin de llegar a un terreno más fácil. Nadie, de la generación anterior, había considerado la escalada artificial como un fin en si misma. Por ejemplo, en 1936, Leonard, refiriéndose al motivo por el que su equipo había abandonado la escalada de una vía larga, escribió: «No se podía continuar sin emplear una cantidad excesiva de clavos como puntos de ayuda. Habríamos tenido que cruzar la borrosa línea divisoria entre lo justificable y lo que no lo es en el uso del artificial».

Salathé, a quien no le preocupaban semejantes minucias filosóficas, se dio cuenta de que las técnicas del artificial dominarían la escalada en el Valle en los años venideros. También vio que los clavos de entonces, importados de Europa o de los excedentes del ejército, en realidad no eran adecuados para el Valle. En las fisuras perfectas estos clavos de acero trabajaban bien, pero muchas fisuras tendían a empeorar justo debajo de la superficie: o estaban ciegas (es decir, se acababan o se reducían a una muesca delgadísima) o no eran rectas, sino que se curvaban o torcían. Un clavo relativamente blando no funcionaba bien ante ninguna de estas posibilidades. En una fisura Ciega sencillamente se detendría al golpearlo, quedando con la mayor parte de su longitud fuera; en una fisura muy torcida, empezaría a doblarse cuando chocase con el primer obstáculo; en una fisura sólo un poco curvada se podría introducir un clavo, y funcionaría perfectamente, pero seguramente luego no se podría sacar, y si se sacaba probablemente estaría tan deformado que no se podría usar otra vez. Pocas veces un clavo resiste más de veinte emplazamientos. Y, por supuesto, cuanto más delgado sea el clavo, con más facilidad se deforma.

Salathé comprendió que hacía falta construir clavos más resistentes, delgados y reutilizables, que pudieran ser instalados en fisuras ciegas y retorcidas sin deformarse. Quería un clavo que dominase el granito, y no al contrario. Decidió diseñar su propio modelo, una ocurrencia que desencadenaría una leyenda, si bien nunca fue probada. Cuenta la historia que cuando Salathé estaba merodeando por su tienda en busca de algo duro, se encontró con un eje de un viejo ford modelo A. Sabía que los ejes tenían que ser duros, así que agarró sus lámparas, martillos y pinzas y convirtió los ejes en unos cuantos pitones. Esta anécdota probablemente se originó a partir de un artículo publicado en 1948, en el Sierra Club Bulletin, escrito por Antón (Ax) Nelson, quien comentó que Salathé había fabricado clavos de «40/60 acero carbónico con vanadio, la aleación con la que se fabrican los ejes de los ford modelo A». Es bastante difícil trabajar con ejes, así que parece más probable que Salathé usara simplemente barras de esta aleación de 40/60, más baratas y fáciles de obtener. En cualquier caso, después de calentar y modelar a mano los clavos, diseñados cuidadosamente con la forma horizontal común, resultaron unos mucho más duros que los europeos del momento. La mayoría de estos clavos manufacturados llevaban una incisión, una pequeña «P» dentro de un diamante, el distintivo de Península Trabajos de Hierro Forjado.

Salathé regaló algunos de estos clavos y vendió otros pocos, pero la mayoría de los escaladores de la zona de San Francisco tuvo que seguir apañándoselas con los viejos clavos blandos durante otra década, hasta que aparecieron las imitaciones. Por suerte, a mediados de los cuarenta ya se podían comprar modelos nuevos de clavos, como el ring wafer, con una hoja muy delgada y blanda, y dos tamaños de clavo de uve. Estos tres modelos, desarrollados con fines militares, podían conseguirse en los almacenes de excedentes que hubo después de la guerra. Otro producto útil que fue consecuencia de la guerra fue el mosquetón de aluminio, que pesaba un cuarenta y cinco por ciento menos que los modelos de acero que había antes de la guerra. Esto puede parecer poco, hasta que se tiene en cuenta que un equipo que se preparaba para realizar la Nose a El Capitán calculó que, usando mosquetones de aluminio en vez de los de acero, se ahorraban unos cuatro kilos en el portamaterial del que escalaba en cabeza.

También después de la guerra se produjo otro gran avance en lo referente al material. El nailon, un polímero sintético inventado en 1930 por los laboratorios DuPont (si bien no se fabricó con fines comerciales hasta 1938), se transformó rápidamente en un material milagroso. Durante la guerra, Leonard y otros compañeros, cuando cumplían su servicio en los Cuerpos Especiales en Washington D. C., utilizaron cuerdas de nailon para las operaciones militares en montaña. Se fabricaron unos setecientos kilómetros de cuerda, la mayoría de los cuales acabó en los almacenes de excedentes. Duraderas, elásticas y muy resistentes, las cuerdas de nailon eran idóneas para la montaña. Los escaladores pronto descubrieron que las caídas, antes muy temidas, ya no tenían tanta importancia: una cuerda de nailon no podía romperse. Si se daban unas condiciones determinadas (como que ningún borde afilado cortara la cuerda, por ejemplo), una persona podía tener una caída libre de hasta sesenta metros y sobrevivir. Las cuerdas de cáñamo, o de manila, pronto se pasaron de moda, aunque las más delgadas siguieron utilizándose para rapelar, hasta 1957.

John Salathé conversando en Yosemite, 1963. (Foto: Allen Steck).

La apertura más importante de después de la guerra marcó la dirección que seguiría la nueva generación: escaladores como virtuosos técnicos del artificial. Los clavos de Salathé le ayudaron a quedarse a sólo unos metros de la cumbre de la Lost Arrow, pero eso 110 fue todo: se convirtió en el primer escalador de Yosemite que pasó horas de pie sobre los estribos, subiendo en artificial por fisuras que no se podían ascender en libre.

La aguja Lost Arrow (flecha perdida), una impresionante muestra de la arquitectura de la roca, es un dedo de granito liso adosado al borde norte del Valle, unos cientos de metros al este de la cascada Upper Yosemite Fall. Bastante prominente como para ser tenido en cuenta tanto por indios como por pioneros, la Arrow cautivó a los escaladores desde los años treinta. Sus últimos sesenta metros, que sobresalen del collado lleno de piedras llamado Arrow Notch, parecen imposibles. Sólo la mitad de alta que la Higher Spire, la altura de la Lost Arrow (también llamada Arrow Tip —Punta de flecha— y Last Error —Último error—), no era el problema. Lo que mantenía alejados a los escaladores era más bien lo liso de su roca y su exposición. Después de una exploración desde el borde del Valle, en 1935, Dick Leonard sentenció: «Todos estuvimos de acuerdo en que nunca la intentaríamos». Ese mismo año, Dave Brower y unos compañeros investigaron la Chimenea Arrow, la gigantesca grieta de trescientos cincuenta metros que va desde el suelo hasta el Arrow Notch; no llegaron muy lejos. Dos años después, Brower y Leonard hicieron otro intento desde abajo, alcanzando un punto a unos cien metros de la base. Leonard, profético en lo referente a la escalada, afirmó: «La vía hasta el collado desde abajo es totalmente factible, pero harían falta expertos capaces de ascender por una chimenea muy larga con una inclinación elevada».

En agosto de 1946, Salathé, un hombre práctico, decidió rapelar hasta el collado y ver qué había en la cara exterior de la aguja: quizá salieran disparadas hasta la cumbre unas fisuras perfectas. Por extraño que parezca, nadie había rapelado nunca hasta el collado, aunque Brower lo había intentado una vez. Se suponía que Salathé tenía que reunirse con otros dos escaladores, pero no aparecieron. Una persona más equilibrada habría vuelto en otra ocasión, pero Salathé no estaba dentro de lo «normal». Él, solo, rapeló los sesenta metros de granito desplomado hasta el Arrow Notch, un oscuro y solitario lugar donde nunca antes había pisado ningún humano. Prudentemente, dejó instaladas dos cuerdas para poder retirarse.

Desde el collado salía hacia el exterior una estrecha repisa, pero acababa luego en la nada con una espantosa caída. Salathé pensó que de todos modos podía ir a echar un vistazo, así que instaló un rudimentario sistema de autoaseguramiento y fue a husmear. Desde el final de la repisa vislumbró otra más amplia a unos doce metros por encima. ¿Podría llegar a ella? Había una corta fisura que salía hacia arriba, así que aquí entraron en escena sus clavos. Aunque Salathé sólo podía introducirlos en la fisura un par de centímetros, quedaban firmemente instalados gracias a los finales y certeros golpes de maza. Otros clavos de acero blando se habrían torcido con estos últimos golpes, pero no así los de acero duro; de hecho, los clavos entraban lo preciso para quedar perfectamente ajustados.

Poco después, sin embargo, Salathé se vio bloqueado. «Miré a mi alrededor —le relató a otro escalador unos años después—, pero no había ninguna fisura para clavos. Volví a mirar por segunda vez, y nada de fisuras. Iba a bajar, pero miré por última vez y vi una fisura diminuta. Metí en ella un clavo wafer y cuando pude liberar las dos manos taladré un agujero para un seguro de expansión».

Salathé acumuló varias «primeras» durante su carrera en el Valle, y ésta fue una de ellas: fue el primero en usar un seguro para progresar hacia arriba. Los seguros de expansión se habían inventado en Europa hacia 1920, pero la primera vez que se usaron en Estados Unidos fue en 1939, en Shiprock de Nuevo Méjico, donde se instalaron cuatro por motivos de seguridad, no como ayuda. En 1940 se colocó en la Higher Spire uno de estos seguros como protección, probablemente el primero de Yosemite.

Instalar un seguro lleva tiempo, así como el manejo de las técnicas de cuerda en solitario. A mitad de la tarde, después de acabar su segundo largo, el herrero llegó a lo que ahora se conoce como Salathé Ledge, una repisa vertiginosa en la cara exterior del Arrow. Después de haber ascendido sólo dieciocho metros volvió rapelando al Arrow Notch, consciente de que no tenía ninguna oportunidad ese día. Pero, ¿cómo volver a subir al borde del Valle? La cuerda colgaba del muro desplomado unos sesenta metros; subir con la fuerza de los brazos era claramente imposible.

Salathé no estaba preocupado en absoluto: subiría con los prusik por la cuerda, una técnica que habían aprendido todos los miembros del Sierra Club. El procedimiento, usado normalmente para los rescates en glaciares, todavía no era algo habitual en Yosemite, pero pronto se haría habitual en las grandes paredes. El largo ascenso de Salathé con los prusik aquel día supuso otra primera en Yosemite. La técnica, en teoría, era simple. Tres nudos prusik (un diseño sencillo, desarrollado por el austríaco Karl Prusik, en los años veinte) se conectaban a la cuerda fija. El de más arriba se ataba a una cinta conectada al pecho, los otros dos a otras cintas para los pies. Los nudos podían deslizarse hacia arriba por la cuerda fija, pero cuando se descargaba sobre ellos el peso del cuerpo se apretaban, bloqueándose en la cuerda. El progreso hacia arriba era lento; había que ir desplazando un nudo, mientras el otro sostenía el peso del cuerpo, y así sucesivamente. Con bastante frecuencia, los nudos Se apretaban hasta convenirse en una especie de alambres imposibles de aflojar. Salathé afrontó estos problemas con calma, empleando unos noventa minutos en llegar al borde. Poco después, este hombre valiente y visionario estaba bajando por el camino, de vuelta al Campo 4.

Salathé había visto fisuras inconexas por arriba, así que durante la siguiente semana, de vuelta a Bay Area, llamó a otro amigo escalador, John Thune, diciéndole: «He encontrado una pared en Yosemite que nunca se ha escalado. Es una pared fácil». Thune se dejó cautivar y, unos días después, a finales de agosto, ya estaban ambos de pie en el Arrow Notch. Thune, todavía más inexperto que Salathé, era el asegurador; nada más empezar se pusieron a prueba sus cualidades en la tarea: el primer clavo del herrero se salió, lanzándole al vacío. Thune describió más tarde la escena: «John volvió a subir con esfuerzo hasta el collado y me dijo con una sonrisa: “Bueno, habrá que empezar de nuevo”. No tenía ningún miedo a la altura. Me tocaba a mí temblar por los dos».

Más arriba, en el tercer largo, Salathé entró en territorio virgen por un muro de ochenta y cinco grados; fue colocando sus clavos con tesón y paciencia, avanzando literalmente centímetro a centímetro. Las fisuras, algo mejores que las de abajo, se prolongaban unos veinticinco metros, pero después desaparecían. Ax Nelson, unos meses más tarde, relató lo ocurrido: «Con las últimas luces del día (Salathé) miró arriba, hacia la pulida punta de la flecha; un muro liso de diez metros le separaba de la cumbre. Lo que le quedaba no se podía superar sin alguna solución drástica de escalada artificial. Era hora de retirarse. Y eso hicieron».

Al enterarse de esta magnífica tentativa, Nelson, Lippmann, Arnold y Hansen se quedaron impresionados: Salathé pronto se haría con la codiciada aguja. Decidieron actuar, como escribió Nelson posteriormente: «Debo admitir que la competición es la esencia del deporte y lo que estimula la iniciativa». Lo que siguió, aunque es un capítulo fascinante de la historia de la Lost Arrow, no está en sintonía con el espíritu de la nueva era. La Arrow fue conquistada, no escalada. Con una de las trampas de cuerda más grandes realizada nunca en la historia de la escalada, la Arrow cayó en el Día del Trabajo de 1946, sólo unos días después del intento de Salathé y Thune.

En los años treinta algún tecnócrata desconocido había sugerido lazar la cumbre de la Arrow, pero tras un intento, se demostró lo absurdo de la idea: la cumbre estaba a unos veinticinco metros del borde y era redonda. Pero, ahora, si se lanzase una cuerda que sobrepasara la cumbre y quedase colgando por el otro lado, un escalador que repitiera la ruta Salathé/Thune podría utilizarla para superar lo que Nelson denominó «la piedra perfecta» de la sección inmediatamente anterior a la cumbre. Los cuatro se turnaron todo el sábado lanzando una cuerda al vacío. Por fin, Hansen realizó un tiro perfecto: el cabo sobrepasó la cumbre y aterrizó en la repisa de la cara exterior.

El sábado, Nelson y Arnold rapelaron hasta el Arrow Notch y empezaron a abrirse paso hacia arriba. Al no tener la ventaja de los clavos de Salathé, el progreso de la pareja fue tremendamente lento; increíblemente, sólo avanzaron doce metros aquel día, la mitad de lo que Salathé había conseguido en solitario: «Según íbamos agotando las posibilidades de las fisuras —escribió Nelson—, era cada vez más dudoso que alguien pudiera volver a escalar otra vez la Lost Arrow». La pareja se retiró ignominiosamente hasta el collado, donde vivaquearon.

El lunes recurrieron de nuevo a otra astuta maniobra de cuerda: lazaron una laja sobresaliente a unos ocho metros por encima y, tras fijar la cuerda a ella, subieron con prusik hasta la repisa Salathé. Aunque su respeto por el maduro suizo había ido creciendo según transcurría el día, Nelson escribió que «Salathé y Thune usaron las fisuras por primera y última vez». Su opinión sobre el estado de las fisuras no tenía fundamento alguno: cientos de cordadas utilizaron estas mismas fisuras en las décadas siguientes.

El cabo de la cuerda que Hansen había lanzado desde el borde del Valle aguardaba, enrollado, en la repisa Salathé. Sus problemas habían terminado, ¿o todavía no? Después de utilizar esa cuerda para izar otras dos cuerdas más delgadas hasta el borde, el dúo disponía de una línea tensa que conectaba la repisa Salathé con el borde. Ahora el problema era que la cuerda podía deslizarse de la redondeada cumbre. Aunque el que iba en cabeza era asegurado desde arriba y desde abajo, las consecuencias de un resbalón de la cuerda serían desastrosas. Nelson, un hombre corpulento, se dirigió hacia su amigo Arnold y señaló hacia arriba (en esa misma escalada, un largo antes, Nelson había sentenciado: «El estricto código de la escalada declara que el más ligero tiene que ser quien encabece los largos dudosos»). Así, Jack Arnold se convirtió en la primera persona que pisó la cumbre de la aguja Arrow en virtud de su tamaño diminuto. Después de absorber tres cigarrillos, conectó sus nudos de prusik a la cuerda y empezó a subir. Todo fue bien, y a las cuatro y media de la tarde del dos de septiembre de 1946, Arnold trepó alegremente a la cumbre del Arrow. Había pasado varios años en un campamento alemán durante la guerra, pensando en la aguja Arrow muchas veces, la cual había intentado por primera vez en 1940. Ahora, por fin, estaba en su cima.

Las reacciones no se hicieron esperar, y no todas fueron favorables. Salathé, según un manuscrito de Nelson nunca publicado: «calificó, desdeñosamente, la escalada de trampa de cuerda». Mucho más tarde, Salathé me confesó, muy serio, que el equipo había recibido «la ayuda del diablo». Brower, por aquel entonces editor del Sierra Club Bulletin, escribió una nota en el número de diciembre de 1946: «Los que utilizan ocasionalmente uno o dos clavos como ayuda directa, ya están hablando de la edad dorada de la escalada mecanizada». El comentario de Brower, de carácter jocoso, resultó profético: la escalada de la aguja Lost Arrow marcó el comienzo de una nueva era, una en la que las innovaciones en el material y la escalada artificial jugarían un papel fundamental. La edad dorada estaba a punto de empezar.

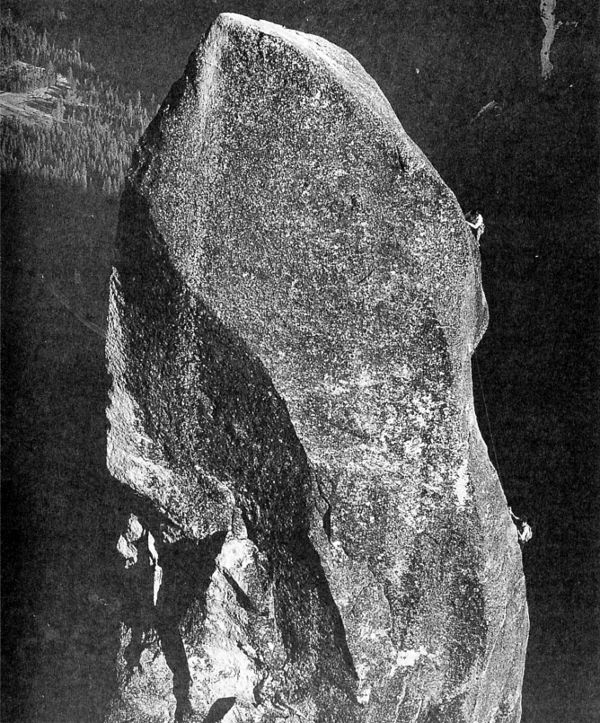

Dos escaladores cerca de la cumbre de la aguja Lost Arrow. (Foto: Glen Denny).