La guerra a gran escala que estalló entre China y Japón en 1937 fue el último acto de un drama en el que Japón había tratado de preservar sus derechos económicos y políticos en China no sólo frente al revigorizado nacionalismo chino, sino también frente a la creciente hostilidad de Gran Bretaña y Estados Unidos (Jansen, 1975). Al mismo tiempo, Japón veía la guerra como el primer paso en la creación de un nuevo orden en Asia oriental, un orden en el que China finalmente se daría cuenta de que sus verdaderos intereses se hallaban en su asociación con Japón contra los males gemelos del comunismo soviético y la democracia liberal anglosajona (Storry, 1979). Las acciones de Japón en China, sin embargo, revelaban la extrema fragilidad de la distinción entre «asociación» y dominación, mientras que, al mismo tiempo, el gobierno y los líderes militares japoneses se mostraban incapaces de comprender que la idea de un nuevo orden en Asia oriental no resultaba atractiva para los chinos debido a que, desde el cambio de siglo, el nacionalismo chino se había dirigido tanto contra Japón como contra Occidente.

Contrariamente a la suposición inicial japonesa de que el «Incidente de China» (como se le denominó) terminaría en unos meses, la guerra habría de durar ocho años y representaría un enorme desgaste de los recursos humemos y materiales de Japón. En 1941 Japón estaba también en guerra con Estados Unidos y Gran Bretaña, y se habían iniciado una serie de acontecimientos que llevarían al final de los imperios europeos en el sureste asiático, a la completa derrota militar de Japón, al surgimiento de dos nuevas superpotencias en Asia oriental que llenarían ese vacío, y a la creación de un estado comunista en China. Por otra parte, varios ensayos no sólo señalan que la guerra chino-japonesa pudo muy bien haber sido la clave del resultado final de la segunda guerra mundial en el Pacífico, sino que también hacen hincapié en su enorme impacto político y económico en la propia China (Hsiung y Levine, 1992).

Desde la restauración Meiji de 1868, en que el sistema feudal había sido reemplazado por un gobierno centralizado bajo el emperador Meiji, la política del gobierno japonés había tratado de crear una nación rica y militarmente fuerte con el fin de poder hacer frente a la amenaza de un Occidente en expansión. Como China, en las décadas de 1850 y 1860 Japón se había visto obligado a firmar «tratados desiguales» con las potencias occidentales, por los que se abrían una serie de puertos francos en los que los residentes extranjeros disfrutaban de extraterritorialidad, además de afectar a la autonomía arancelaria de Japón. Asimismo, hasta la década de 1880 el comercio exterior, la banca moderna y las operaciones de cambio de divisas en Japón estaban, en su mayor parte, en manos extranjeras, hasta el punto de que un historiador se ha referido al Japón de esa época como un estado «cliente» de Occidente (Beasley, 1989: 306). La búsqueda de seguridad constituyó asimismo un importante motivo en el expansionismo inicial japonés, que trató de imponer su soberanía en las islas vecinas (como las Kuriles en el norte, y las Ryukyu en el sur); también los nacionalistas radicales ajenos al gobierno (que, sin embargo, mantenían vínculos con determinados círculos militares y empresariales) respaldaban una política expansionista, empeñados en ampliar la influencia japonesa en Asia, especialmente en Corea y China. A finales del siglo XIX se suponía que Japón necesitaba convertirse en una potencia imperialista para poder tanto emular a Occidente como competir con él (Jansen, 1984). Dicha suposición, además de aumentar el desprecio japonés por China considerándola una nación «atrasada» que no estaba dispuesta a modernizarse, disipaba las anteriores esperanzas de algunos japoneses (especialmente en la década de 1870) de que Japón pudiera pagar su deuda cultural con China (que se remontaba al siglo VIII, cuando Japón asimiló el sistema de escritura chino y la filosofía confuciana) uniéndose a dicho país en una causa común contra la penetración occidental.

En 1895, Japón entró oficialmente en las filas de las potencias imperialistas de Asia tras derrotar a China en una guerra por la influencia dominante en Corea. Por la Paz de Shimonoseki no sólo se reconocía el predominio japonés en Corea, sino que Japón obtenía todos los derechos y privilegios de los que disfrutaban las potencias occidentales en China y adquiría la isla de Taiwan (que los Qing acababan de integrar a la provincia de Fujian). Aunque las razones de seguridad pudieron constituir uno de los factores de la adquisición —la armada japonesa, por ejemplo, consideraba la posesión de Taiwan crucial en su proyecto a largo plazo de convertir Japón en una potencia naval viable en aguas de Asia oriental y del Pacífico—, también los motivos económicos desempeñaron un papel: Taiwan se convertiría en una colonia «modelo» al servicio de los intereses económicos de la metrópoli, a la vez que actuaría de conveniente trampolín para la penetración japonesa en el mercado Chino. En 1900, y por primera vez, Japón se unió a las potencias occidentales en una acción militar en China, al participar en la expedición aliada destinada a ayudar a las legaciones extranjeras asediadas por los bóxers (véase el capítulo 1). El estatus de Japón se vio aún más potenciado en 1902, cuando Tokyo firmó una alianza con Gran Bretaña, cuyo principal objetivo consistía en bloquear la influencia rusa en Asia.

La creciente presencia rusa en Manchuria (especialmente a raíz de la rebelión de los bóxers), y los intentos de este país de extender su influencia económica al norte de Corea, constituían para Tokyo una amenaza a la seguridad de Japón. El conflicto entre ambos países estalló en 1904, y en 1905 Rusia pedía la paz. Por primera vez en la historia moderna, un país asiático había derrotado a una potencia occidental, un hecho que no pasaría desapercibido para los reformistas y los revolucionarios de toda Asia que luchaban contra sus amos coloniales europeos. Y, lo que es más importante en referencia a Japón, el tratado de Portsmouth (realizado por mediación de Estados Unidos), que puso fin a la guerra, concedía el anterior arrendamiento ruso de la península de Liaodong (en japonés, Kwantung) y el ferrocarril Surmanchuriano a Japón. Durante los treinta años siguientes la presencia japonesa en Manchuria se iba a expandir considerablemente, y sus derechos y privilegios llegarían a considerarse sagrados, pues se habían pagado con sangre japonesa. Se destinó a la península de Liaodong a una fuerza militar japonesa, conocida como el Ejército de Kwantung, mientras que la Compañía del Ferrocarril del Sur de Manchuria, ahora controlada por Japón, adquiría gradualmente concesiones mineras y el derecho a estacionar guardas ferroviarios a lo largo de la línea.

Como potencia imperialista en China equiparable a las potencias occidentales, parecía que Japón había alcanzado la igualdad con Occidente (en 1899 se puso fin oficialmente a la extraterritorialidad en Japón, mientras que en 1911 se restauró la autonomía arancelaria). Sin embargo, la relación entre ambas partes siguió siendo incómoda. Estados Unidos, en particular, empezó a manifestar a partir de 1905 una creciente preocupación por la potencial amenaza que Japón planteaba a sus intereses en el Pacífico, mientras que el carácter descaradamente racista de la política de inmigración antijaponesa en Hawai (anexionado por Estados Unidos en 1898) y en California agrió las relaciones entre ambos países. Además, la adhesión de Estados Unidos a la doctrina de puertas abiertas (enunciada en 1899), que propugnaba la igualdad de oportunidades comerciales entre las potencias en China independientemente de sus esferas de influencia, chocó con la determinación de Japón de preservar su dominio económico en Manchuria.

También la relación de Japón con China era ambigua. Por una parte, hubo japoneses que a título individual (e inspirados en ideales panasiáticos) deseaban sinceramente trabajar y cooperar con revolucionarios chinos como Sun Yat-sen en la creación de una China moderna y democrática (Jansen, 1954); por otra, los gobiernos japoneses, a pesar de sus frecuentes declaraciones piadosas de que Japón deseaba pagar su deuda cultural con China ayudándola a modernizarse, trataban a China con la misma arrogancia y desprecio que mostraban las demás potencias e intentaban constantemente aumentar los privilegios japoneses en dicho país, especialmente en Manchuria. Irónicamente, fueron los miles de admirados estudiantes chinos que acudieron a Japón en los primeros años del siglo XX quienes primero tomaron dolorosa conciencia del estatus inferior asignado a los chinos por muchos japoneses. De forma amenazadora para el futuro, había también elementos entre los militares japoneses, especialmente en el Ejército de Kwantung, que empezaban a defender la idea de que Japón tenía que seguir en China su propio camino y hacer caso omiso de las potenciales críticas o de la oposición de las potencias occidentales.

Los recelos norteamericanos y británicos respecto a Japón se intensificaron tanto a raíz de la revolución de 1911, cuando el Ejército de Kwantung trató de fomentar un movimiento de autonomía en Manchuria, como durante la primera guerra mundial, cuando Japón aprovechó la oportunidad para apoderarse del arrendamiento alemán de Qingdao (en Shandong) e imponer las Veintiuna Demandas al gobierno de Yuan Shikai (véase el capítulo 2).

En 1921-1922, Estados Unidos organizó la conferencia de Washington, que afirmó el respeto de las potencias por la soberanía y la integridad territorial de China. También se apoyó el principio de igualdad de oportunidades económicas y se condenó el concepto de «esferas de influencia». Para satisfacción de Estados Unidos, se dejó expirar la alianza anglojaponesa, que sería reemplazada por un tratado cuatripartito (firmado por Estados Unidos, Gran Bretaña,

Japón y Francia) que estipulaba la consulta mutua si surgía cualquier amenaza a sus intereses en China. Como nuevo indicio de la potencial armonía y cooperación entre las potencias, un tratado naval limitaba la construcción de acorazados (aceptando Japón una cuota menor en relación a Gran Bretaña y Estados Unidos) e interrumpía la construcción de fortificaciones en el Pacífico occidental. Finalmente, en la conferencia de Washington Japón aceptaba devolver el arrendamiento de Qingdao y el ferrocarril Jinan-Qingdao a China (Thorne, 1972: 27-28).

Un estudio detallado de la conferencia de Washington y sus consecuencias (Iriye, 1965) sostiene que el período comprendido entre 1922 y 1925 representó para las potencias la oportunidad perdida de poner en práctica los ideales que animaron la conferencia creando un nuevo marco de relaciones internacionales en Asia oriental. La inestabilidad crónica de China y la desconcertante sucesión de regímenes caudillistas; el surgimiento de un nuevo factor en la política china en la forma del frente unido PCC-Guomindang, respaldado por una potencia (la Unión Soviética) que no participó en la conferencia, y los constantes recelos entre las propias potencias occidentales, se citan como las razones de un panorama en el que cada potencia decidió, en última instancia, actuar unilateralmente en China para salvaguardar sus propios intereses. Sin embargo, no hay que olvidar que, a pesar del apoyo retórico de la conferencia de Washington a la independencia y la integridad territorial de China, en esta ocasión las potencias no previeron el fin del sistema de tratados desiguales (de hecho, China ni siquiera fue invitada a la conferencia). La única concesión que se hizo implicaba la propuesta de convocar una conferencia arancelaria en 1925-1926, para negociar el retorno gradual de la autonomía arancelaria a China. Sin embargo, en dicha conferencia surgieron desacuerdos, y cada potencia decidió establecer sus propios acuerdos con el gobierno chino. Aunque la autonomía arancelaria de China se reconoció oficialmente en 1929, hasta 1943 Gran Bretaña y Estados Unidos no acordarían —como una compensación a Chiang Kai-shek, cuyo papel en la guerra contra Japón se consideró vital— poner fin a su privilegio de extraterritorialidad en China (un privilegio que, de todos modos, se había hecho en gran parte irrelevante debido a la ocupación japonesa).

Lo que ninguna de las potencias occidentales había previsto, sin embargo, fue el rápido aumento del antiimperialismo durante la década de 1920 y la creciente importancia del frente unido. Mientras que Gran Bretaña y Estados Unidos vacilaban entre la intervención armada para «castigar» los excesos de la Expedición del Norte y la actitud de «mantenerse a la expectativa», Japón, percibiendo la creciente escisión entre las alas izquierda y derecha del Guomindang, trató de negociar con Chiang Kai-shek. Al mismo tiempo, Tokio estaba decidido —como lo había estado siempre— a que los intereses económicos del país en China no se vieran amenazados por la guerra y la inestabilidad continuas. Así, en dos ocasiones, en 1927 y 1928, el primer ministro japonés, Tanaka Giichi, envió tropas a Shandong para proteger las vidas y propiedades japonesas de la zona, lo que provocó choques armados con las fuerzas nacionalistas de Chiang que avanzaban. Una nueva oleada de sentimiento antijaponés desencadenó boicots a los productos japoneses, irónicamente al mismo tiempo que Gran Bretaña y Estados Unidos adoptaban una actitud más conciliadora frente a Chiang Kai-shek, cuya promesa de poner fin a todos los excesos antiextranjeros y de tomar enérgicas medidas contra los sindicatos y comunistas le proporcionó credibilidad como defensor de «la ley y el orden». El acuerdo de Gran Bretaña con el nacionalismo chino (y el reconocimiento de la disminución de su capacidad política y militar como potencia imperialista en China), en particular, se hizo patente en la retrocesión oficial de sus áreas de concesión en Jiujiang y Hankou, en 1927 (Louis, 1971), y la devolución de su arrendamiento de Weihaiwei en 1930, tras varios años de evasivas (estrictamente hablando, el arrendamiento había expirado en 1923) (Atwell, 1985: 131, 157-162).

Los intereses económicos de Japón en China, especialmente en Manchuria, eran mucho mayores que los de Gran Bretaña y Estados Unidos. Mientras que en 1931, por ejemplo, China constituía el 81,9 % del total de la inversión extranjera japonesa (las dos terceras partes de ese porcentaje correspondían a Manchuria), sólo representaba el 6 % del total de inversiones británicas en el extranjero, y menos del 1,5 % de las estadounidenses (Thorne, 1972: 32-33). Japón también suministraba la cuarta parte (en valor) de las importaciones chinas, y recibía una proporción similar de sus exportaciones, en las que, de nuevo, la parte más importante correspondía a Manchuria. De hecho, Manchuria se había convertido en una fuente vital de minerales esenciales para el programa japonés de desarrollo industrial y militar. También se percibía cada vez más como una región apta para la emigración de la propia población rural japonesa, agobiada por las dificultades económicas. En 1930 los planificadores militares del Ejército de Kwantung, como Ishiwara Kanji, predijeron que Manchuria sería crucial para cualquier futuro esfuerzo bélico ya fuera contra la Unión Soviética, ya fuera contra Estados Unidos (Peattie, 1975). Era precisamente a causa de ese gran interés económico por lo que Japón corría el riesgo de salir perdiendo con el resurgimiento del nacionalismo chino (Duus, 1989: XVIII-XIX). Así, precisamente en el momento en que superaba a Gran Bretaña como presencia económica extranjera dominante en China en el marco del sistema de tratados desiguales —al que se ha calificado de «imperio extraoficial colectivo» (ibíd.: XXIV)—, Japón decidió romper con aquel orden de cosas recurriendo a la ocupación militar directa de Manchuria.

Ya en 1928, el Ejército de Kwantung había maquinado el asesinato de Zhang Zoulin cuando éste regresaba a su base manchuriana de Mukden tras haber viajado a Pekín, que poco después sería ocupado por las fuerzas nacionalistas. El Ejército de Kwantung había temido que las constantes ambiciones nacionales de Zhang involucraran a Manchuria en un conflicto con el nuevo régimen nacionalista y, en consecuencia, exacerbaran la inestabilidad en la región. En 1931 se fabricó otra crisis «incidental» por parte de los oficiales de rango inferior del Ejército de Kwantung (se hizo volar una sección del ferrocarril Surmanchuriano), que se utilizó como pretexto para lanzar una ofensiva militar a gran escala en Manchuria (Ogata, 1964). A pesar de las llamadas a la moderación por parte de Tokio, el Ejército de Kwantung amplió su esfera de operaciones y Manchuria fue invadida en el plazo de cinco meses. En 1932 también se iniciaron hostilidades entre las tropas chinas y japonesas en Shanghai. Chiang Kai-shek, preocupado por su campaña contra los comunistas, apeló a la Sociedad de Naciones. A pesar del informe publicado por una misión investigadora de este organismo (la comisión Lytton), que señalaba a Japón como el agresor, y del anuncio del secretario de Estado norteamericano, Henry Stimson, de que Washington no reconocería ningún acuerdo impuesto por la fuerza (la que se denominaba «doctrina del no reconocimiento»), apenas se hizo nada. En 1932 el Ejército de Kwantung creaba el estado títere de Manchukuo e instauraba a Puyi, el último emperador Qing, como gobernante de paja. El gobierno de Tokio se encontró con el hecho consumado, y a partir de entonces se vería sometido a una creciente presión por parte del Ejército de Kwantung, que contaba con partidarios en el estado mayor, para que adoptara una línea más dura en su política respecto a China.

La mutua desconfianza entre Gran Bretaña y Estados Unidos, además de su renuencia a enemistarse con Japón, evitaron claramente una postura común eficaz para abordar la agresión japonesa en Manchuria (Thorne, 1972). La Sociedad de Naciones recurrió a la condena moral, aunque se archivó la idea de imponer sanciones a Japón. Fue suficiente, sin embargo, para indisponer a Tokio, y en 1933 Japón se retiró como miembro de la Sociedad de Naciones. El aislamiento político de Japón respecto a la comunidad mundial se vio empeorado por los efectos de la Gran Depresión. Con el establecimiento de barreras arancelarias en todo el mundo, en la década de 1930, que amenazaban el comercio exterior japonés, se apoderó de los líderes japoneses una creciente «mentalidad de asedio». Y en este contexto, Asia oriental asumía una importancia aún más vital para Japón.

Paralelamente, a partir de 1933 el ejército japonés en Manchuria trató de incrementar su influencia en el norte de China. La autoridad política del Guomindang en la región se vio reducida poco a poco, y en 1935 los japoneses propiciaron la creación de un Consejo Autónomo de Hebei Oriental bajo su influencia. Con la connivencia japonesa, el contrabando de plata y de narcóticos a gran escala también adquirió preponderancia en el norte de China (Boyle, 1972). En 1936, el ministro de Asuntos Exteriores japonés, Hirota Koki, anunció una serie de condiciones que, según exigía, habían de formar la base de cualquier modus vivendi que se diera bajo el régimen de Chiang Kai-shek: el reconocimiento de la especial posición de Japón en el norte de China; el final de todas las manifestaciones antijaponesas en la zona; la colaboración chinojaponesa contra el comunismo, y el empleo de asesores japoneses por parte del gobierno chino. La postura de Japón, cada vez más agresiva, se puso nuevamente de manifiesto cuando Japón firmó el pacto anti-Komintern con la Alemania nazi, aquel mismo año.

Durante toda la década de 1950, Chiang Kai-shek afirmó que la derrota del PCC había de tener prioridad sobre cualquier otra cosa, pero un número cada vez mayor de personas empezaban a criticar lo que veían como una política de apaciguamiento frente a Japón por parte de Chiang. Curiosamente, durante la crisis manchuriana de 1931-1932 diversos elementos en el seno del Guomindang habían favorecido el apoyo a los boicots antijaponeses en lo que se ha calificado de «diplomacia revolucionaria» (Jordan, 1991), si bien el temor de Chiang a los movimientos de masas que podían escapar al control del régimen le había impedido siempre adoptar una firme postura antijaponesa (Coble, 1991). En 1933, una división del propio ejército de Chiang, el XIX Ejército de Ruta, que se había estacionado en Fujian para luchar contra los comunistas y que ya había combatido contra los japoneses en Shanghai, en 1932, se alzó en rebelión y proclamó la creación de un nuevo gobierno. Los rebeldes exigían el fin de las disputas internas y una resistencia unida frente a Japón (Eastman, 1974: 86-127). Aunque Chiang logró reprimir la insurrección en 1934, las críticas a su política continuaron. En Jiangxi, el propio PCC empezó a pedir un frente unido de todas las fuerzas democráticas del país para resistir frente a Japón, y en el transcurso de la Larga Marcha, en 1935, el Komintern dio instrucciones a los partidos comunistas de formar alianzas con los grupos antifascistas. Finalmente, en diciembre de 1935 se produjeron enormes manifestaciones estudiantiles en Pekín, como protesta por la falta de resolución del gobierno a la hora de enfrentarse a la agresión japonesa en el norte de China (Israel y Klein, 1976).

Cuando Chiang viajó a Xian, en 1936, con el fin de reprochar a sus tropas su poco brillante actuación contra los comunistas en Shaanxi, el comandante de las tropas, Zhang Xueliang, le puso inmediatamente bajo arresto domiciliario. Zhang, hijo del caudillo manchuriano Zhang Zuolin, había sufrido la ignominia de ver cómo los japoneses invadían su Manchuria natal en 1931-1932, y exigía que cesara la campaña militar contra los comunistas y que todos los chinos se unieran para enfrentarse a la amenaza japonesa. Incluso insinuó que podía hacer ejecutar a Chiang por traidor. Irónicamente, gracias a la intercesión del PCC se pudo convencer a Zhang de que liberara a Chiang, a condición de que prometiera poner fin a su campaña anticomunista y formara un frente unido. Se consideraba que la importancia simbólica de Chiang como jefe del gobierno central en Nankín podía contribuir a una unidad nacional más efectiva, un sentimiento que compartían Estados Unidos y Gran Bretaña, así como la Unión Soviética (Wu, 1976).

Con la liberación de Chiang, en diciembre de 1936, se estableció el segundo frente unido. Sin embargo, a diferencia del de 1923, este segundo frente unido, que se fue formalizando poco a poco durante el año 1937, era una alianza entre dos grupos distintos; el PCC se hallaba ahora en una posición mucho más fuerte, ya que poseía sus propias unidades militares (su principal unidad, establecida en Yanan, era ahora el VIII Ejército de Ruta) y controlaba un territorio concreto. El PCC, sin embargo, aceptó el mando conjunto de Chiang, y prometió modificar su política radical de confiscación de tierras en interés de la unidad nacional. Cuando, en julio de 1937, las tropas chinas y japonesas se enfrentaron cerca de Pekín, ambos bandos rechazaron un compromiso. Chiang envió refuerzos y proclamó la resistencia total contra Japón.

Tokio confiaba en que la guerra no duraría mucho. En 1938 las fuerzas japonesas habían tomado Pekín, Shanghai, Nankín (donde se cometieron diversas atrocidades con la población civil), Cantón y Wuhan. El gobierno nacionalista se retiró hacia el oeste hasta Chongqing, en la provincia de Sichuan, que se convertiría en el cuartel general de Chiang durante el resto de la guerra. Dado que el régimen de Chiang había dependido sobremanera de la región del bajo Yangzi para obtener sus rentas, su retirada hacia el oeste la debilitó económica y políticamente, especialmente en la medida en que el gobierno nacionalista se localizaba ahora en un área donde los caudillos locales seguían ejerciendo su dominio. Aunque las tropas japonesas ocuparon las regiones costeras y los centros urbanos clave en el norte y a lo largo del bajo Yangzi, les resultó imposible conquistar las amplias zonas rurales del interior. A partir de 1939 se llegó prácticamente a una situación de tablas, con ocasionales choques y escaramuzas. Sin embargo, la guerra de China representó una considerable reducción de la mano de obra japonesa. Entre 1937 y 1941 combatieron en China hasta 750.000 soldados, aproximadamente la mitad del total de fuerzas del ejército. En 1945 llegaría a haber 1,2 millones de soldados japoneses estacionados en China (de un total de 2,3 millones desplazados fuera de Japón) (Hsu, 2000: 611).

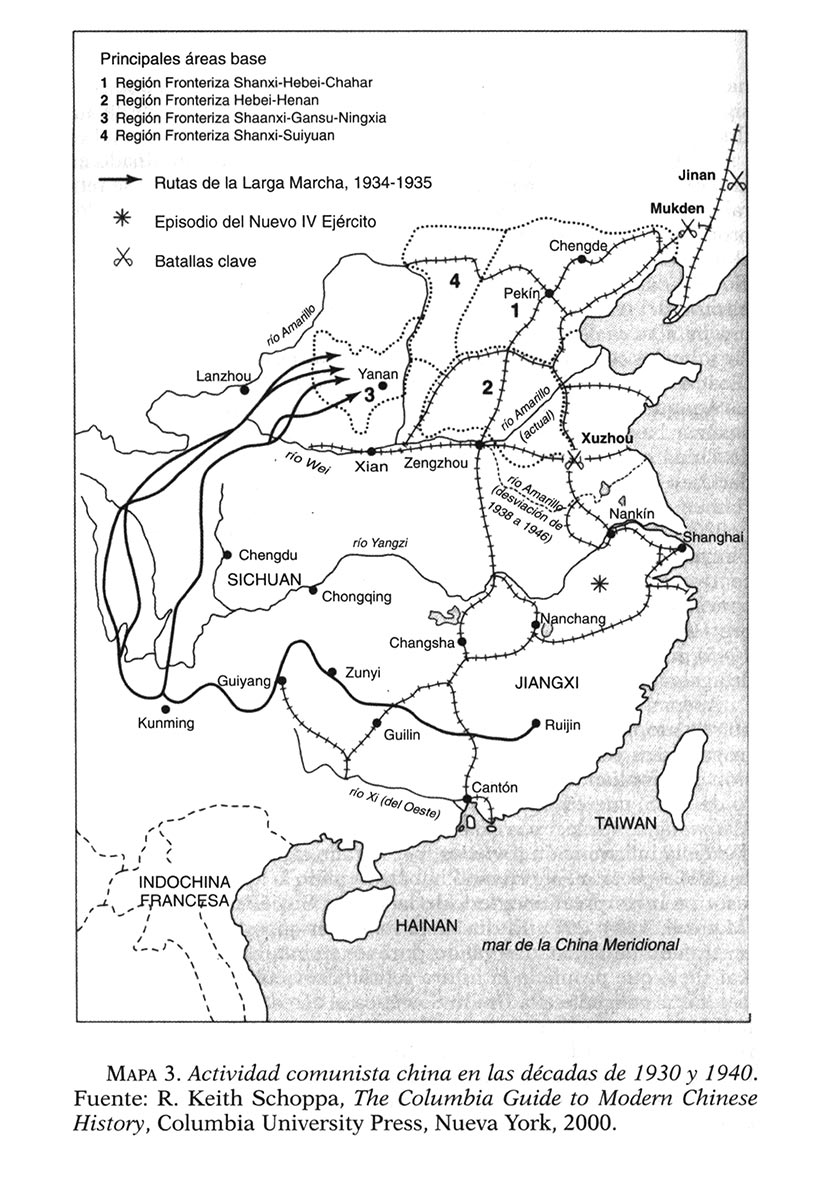

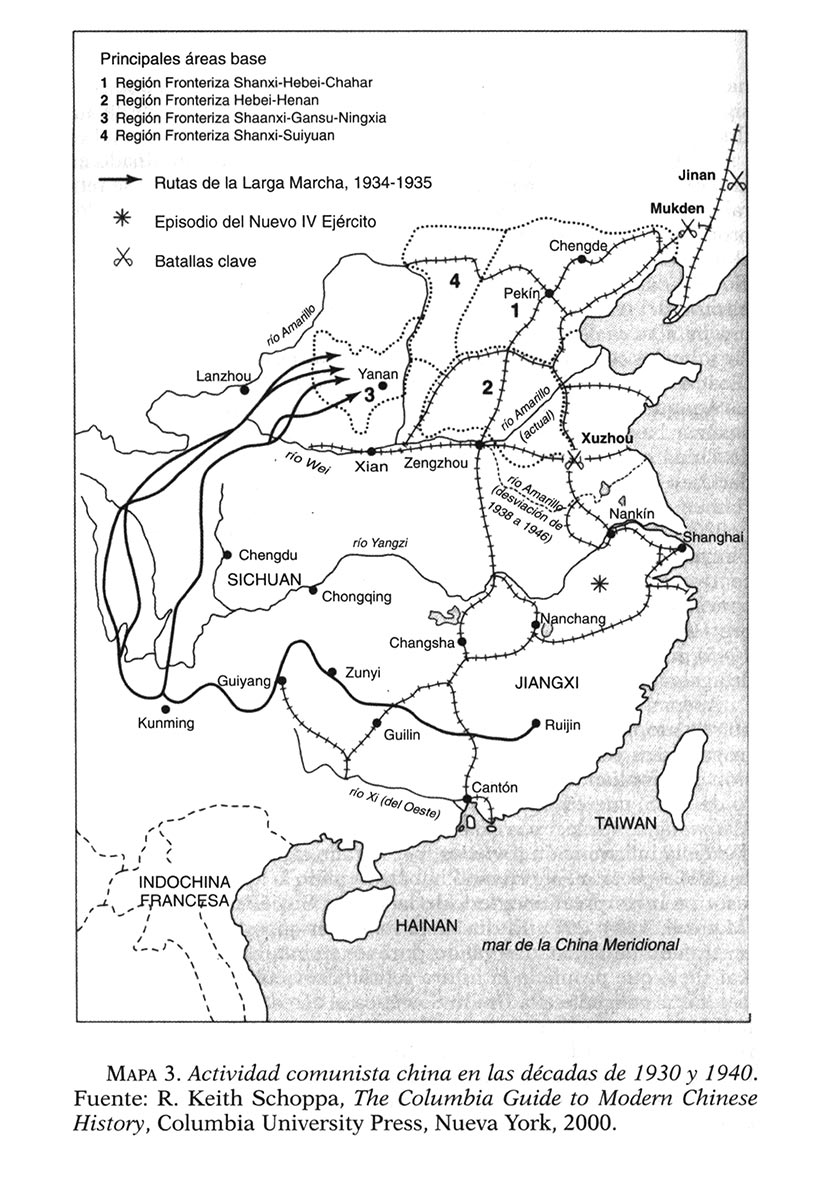

En el noroeste, el VIII Ejército de Ruta, comunista, libraba una guerra de guerrillas contra los japoneses, a menudo tras las propias líneas japonesas. El PCC creó también gobiernos fronterizos en la zona, de los que el más importante era el de la Región Fronteriza de Shaan-Gan-Ning (entre las provincias de Shaanxi, Gansu y Ningxia), con Yanan como capital. Durante el curso de la guerra, los comunistas lograron aumentar poco a poco el territorio bajo su control en todo el norte de China. Es importante señalar, sin embargo, que no fue ésta la única región en la que se desarrolló la acción militar comunista. Durante mucho tiempo la Región Fronteriza de Shaan-Gan-Ning y el VIII Ejército de Ruta dominarían los relatos de la revolución comunista durante la guerra antijaponesa debido a su vinculación con los líderes centrales bajo el gobierno de Mao. Un reciente estudio (Benton, 1999), sin embargo, describe las actividades de otra fuerza militar comunista, el Nuevo IV Ejército, en el centro y el este de China (provincias de Jiangsu y Anhui), actividades que representaron la reconstitución de las unidades guerrilleras que habían combatido contra los nacionalistas entre 1934 y 1937.

El segundo frente unido fue frágil desde el primer momento. Aunque en Chongqing había representantes del PCC (incluyendo a Wang Ming y a Zhou Enlai), la desconfianza hacia los comunistas por parte de Chiang persistía, mientras que Mao y otros líderes del PCC no ocultaban el hecho de que pretendían ampliar la influencia comunista durante la guerra de resistencia. Chiang prácticamente impuso un bloqueo económico a Yanan, mientras que el antagonismo mutuo con frecuencia dio como resultado escaramuzas armadas entre las fuerzas comunistas y nacionalistas, la más grave de las cuales fue el incidente del Nuevo IV Ejército, en 1941, cuando éste fue atacado por tropas nacionalistas mientras se desplegaba al norte del Yangzi. En el transcurso de la guerra, sin embargo, Yanan —antes que Chongqing— se convirtió para muchos chinos en el símbolo de la resistencia nacional frente a los japoneses; miles de estudiantes e intelectuales de ciudades como Pekín se dirigieron al noroeste para unirse a la lucha. Aquella gran afluencia de forasteros a la región, muchos de ellos miembros del PCC, suscitaría la preocupación de Mao por la «solvencia» ideológica del partido

Durante los primeros años de la guerra China prácticamente luchó sola contra Japón. La Unión Soviética inicialmente ofreció créditos al gobierno nacionalista para equipamiento militar y envió a pilotos voluntarios para que tomaran parte en la defensa de Chongqing y otras ciudades como Xian y Hankou. En 1938 y 1939 estallaron combates a gran escala entre tropas rusas y japonesas a lo largo de la frontera entre la Unión Soviética y Manchuria, en los que los japoneses sufrieron fuertes pérdidas. Sin embargo, a partir de 1939 la ayuda soviética a China disminuyó, ya que la atención de Stalin se centraba cada vez más en cómo hacer frente a la posible amenaza de la Alemania nazi. En 1941 Stalin firmó un pacto de no agresión con Japón, que señaló el fin de la participación soviética en la guerra de China. Por otra parte, Chiang recibió poca o ninguna ayuda ni de Gran Bretaña ni de Estados Unidos. Aunque había un pequeño grupo de pilotos norteamericanos voluntarios (los «Tigres Voladores») que operaban desde el suroeste de China, hasta 1941 Estados Unidos no proporcionó créditos significativos a Chongqing para la compra de equipamiento militar, en consonancia con la Ley de Préstamos y Arriendos (Schaller, 1979; Mancall, 1984: 303-305).

En 1938 Tokio había decidido que ya no podía tratar con Chiang Kai-shek, y en noviembre del mismo año el primer ministro, Fuminaro Konoe, anunció la creación de un nuevo orden en Asia oriental. Dado que China y Japón eran racial y culturalmente semejantes —argumentaba Konoe—, era natural que ambos cooperaran, política y económicamente, para derrotar al comunismo y el imperialismo occidental. El nuevo orden implicaba fomentar un régimen chino alternativo con el que Tokio pudiera tratar, si bien dicho intento se vio constantemente obstruido por las maniobras de varios mandos del ejército japonés en China, que habían empezado ya a promover varios regímenes clientelares en Pekín, Nankín y Shanghai (Boyle, 1972).

Wang Jingwei, sin embargo, respondió a las propuestas de Tokio y abandonó Chongqing a finales de 1938, inicialmente con la esperanza de mediar entre Chiang y los japoneses, pero en última instancia con el propósito de establecer un nuevo régimen del Guomindang en Nankín. Un estudio de este «movimiento pacifista», como se le denominó, sostiene que Wang estaba motivado, en parte, por su intensa rivalidad personal con Chiang Kai-shek, que se remontaba a mediados de la década de 1920, después de la muerte de Sun Yat-sen, y, en parte, por el sincero deseo de poner fina a la guerra (Bunker, 1971). Aunque Wang estableció un nuevo gobierno en 1940, sus esperanzas de traer la paz y una auténtica cooperación chinojaponesa jamás se materializaron. Tokio no estaba dispuesto a conceder a Wang una influencia o un poder reales, y el régimen careció de credibilidad desde el primer momento (sólo fue reconocido por Japón y por las potencias fascistas europeas). Denunciado tanto por el PCC como por Chiang Kai-shek como traidor y tras haber sufrido repetidas humillaciones a manos de los japoneses (un destino compartido por el desventurado Puyi en Manchukuo), Wang murió en 1944 amargamente desengañado, y su único logro fue que Tokio permitiera a su régimen, en 1943, apoderarse de las concesiones extranjeras en Shanghai.

La necesidad siempre creciente de Japón de recursos minerales (especialmente petróleo), que irónicamente no podía satisfacer el supuesto bloque autosuficiente (Japón, China y Manchukuo) inaugurado por el nuevo orden, provocó planes más ambiciosos de expansión hacia el sur de Asia para abarcar los ricos campos petrolíferos de las Indias Orientales holandesas (Indonesia). En 1940 las tropas japonesas estaban ya en Indochina. Las relaciones con Estados Unidos se deterioraron y Washington estableció un embargo a las exportaciones de petróleo a Japón. La decisión de Tokio de lanzar un ataque por sorpresa a la base naval estadounidense de Pearl Harbor, en diciembre de 1941, a la que siguió rápidamente la ocupación de Hong Kong, Malaysia, Singapur, las Indias Orientales holandesas y las Filipinas, cambió drásticamente la naturaleza de la guerra chino-japonesa. Con Estados Unidos y Gran Bretaña implicados ahora directamente en la guerra contra Japón, además de contra Alemania (que había declarado la guerra a Estados Unidos poco después del ataque japonés a Pearl Harbor), la resistencia china frente a los japoneses se veía ahora como una heroica contribución a la lucha mundial contra el fascismo (Schaller, 1979). A partir de entonces la ayuda estadounidense a China se incrementó, y durante los años 1942 a 1945 aumentaría a más de mil millones de dólares (Mancall, 1984: 306).

Para Japón, la derrota del imperialismo occidental en el sureste asiático anunciaba al nacimiento de lo que Tokio denominaba la «Esfera de Co-Prosperidad del Gran Este Asiático»; pero, como en China, las realidades de la ocupación japonesa a menudo desmentían la grandiosa retórica de una supuesta coalición. Sin embargo, la facilidad con la que las fuerzas japonesas habían vencido a las antiguas colonias occidentales tuvo un enorme impacto en el desarrollo del nacionalismo asiático. El mito de la invencibilidad del hombre blanco había sido irremisiblemente quebrantado, y los antiguos amos coloniales habrían de enfrentarse a vigorosos movimientos de liberación cuando volvieran, en 1945, a reclamar sus «posesiones». Curiosamente, es precisamente a esta consecuencia de la ocupación japonesa (que al final resultó desastrosa para los pueblos del sureste asiático) a la que se alude en algunos círculos de derechas japoneses actuales cuando se subrayan los aspectos más positivo del papel de Japón en Asia durante la segunda guerra mundial.

Aunque Chiang se convirtió en el comandante supremo del teatro de operaciones chino (dentro del teatro de operaciones, más amplio, de Birmania-China-India), y ahora estaba asegurada una sustancial ayuda estadounidense, Chiang seguía sin estar dispuesto a utilizar sus tropas en ofensivas a gran escala contra los japoneses, prefiriendo mantener sus fuerzas intactas para el futuro enfrentamiento con el PCC que sabía que habría de suceder. El general norteamericano Joseph Stilwell, que se unió al mando de Chiang a partir de 1942, veía continuamente frustrados sus esfuerzos de persuadir a China de que mostrara mayor diligencia, y se quejaba constantemente a Washington de la ineficacia y corrupción que veía predominar en Chongqing (Tuchman, 1971; Schaller, 1979). Las quejas de Stilwell se veían reforzadas por los informes negativos sobre el gobierno de Chongqing elaborados por oficiales del servicio de exteriores norteamericano en China como John Service y John Paton Davies. El presidente Roosevelt, sin embargo, seguía poniendo sus esperanzas en Chiang; el mantenimiento de su liderazgo se consideraba un elemento fundamental en los planes de Roosevelt para el mundo de la posguerra, en el que una China unida y democrática se convertiría en uno de los «Cuatro Grandes» (junto con Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética) que garantizarían la estabilidad en la esfera internacional.

Aunque los observadores sobre el terreno solían comentar la corrupción del régimen de Chiang, diversos estudios han subrayado también las limitaciones del poder de Chiang (Ch'i, 1982; Eastman, 1984). El control político del Guomindang había disminuido a partir de 1937, cuando el gobierno se había visto obligado a abandonar su reducto político y económico en el este, especialmente las provincias de Jiangsu y Zhejiang. Por otra parte, las tropas del gobierno central de Chiang constituían aproximadamente sólo alrededor de una quinta parte de todas las fuerzas nacionalistas. La lealtad y el compromiso de numerosos comandantes del ejército con Chiang Kai-shek nunca fueron absolutos. En provincias como Sichuan, Shanxi y Yunnan, los gobernadores militares frecuentemente obstruían el control del gobierno central. Las rivalidades y recelos mutuos predisponían a todo el mundo a adoptar una actitud de espera, sin que ningún comandante (incluido Chiang) se mostrara dispuesto a asumir el riesgo de perder tropas en ninguna acción a gran escala. Durante toda la guerra, de hecho, seguía existiendo un comercio ilegal entre la China ocupada y la no ocupada, un comercio tolerado por los comandantes locales de ambos bandos (Eastman, 1980). También las actividades y puntos de vista de los escritores y empresarios de la Shanghai ocupada por los japoneses mostraban una considerable zona «gris» entre la resistencia activa y la colaboración abierta (Fu, 1993). Con mucha frecuencia daba la impresión de que se dirigía más hostilidad contra los comunistas que contra los japoneses. Un historiador, citando los informes provinciales de Hubei de 1942-1943, observa que las operaciones nacionalistas contra los japoneses tendían a ser defensivas y de carácter reactivo, mientras que las realizadas contra los comunistas eran de naturaleza más ofensiva e implicaban la participación de una mayor número de tropas (Eastman, 1984: 138). Sin embargo, ésta es sólo una parte de la realidad. Recientes investigaciones han llamado la atención sobre las actividades antijaponesas de las fuerzas de la guerrilla nacionalista en la provincia septentrional de Shandong (Paulson, 1989), y sobre el turbio mundo del terrorismo político en la Shanghai ocupada, donde los servicios secretos y escuadrones asesinos nacionalistas hicieron de los colaboracionistas y traidores su objetivo (hanjian) (Wakeman, 1996, 2000; Yeh, 1998).

La ineficacia global de las fuerzas nacionalistas se puso completamente de manifiesto en 1944, cuando los japoneses lanzaron su única ofensiva importante desde 1938 (la ofensiva de Ichigo), que produjo avances en el sur y el suroeste. La resistencia nacionalista fue barrida con brutal facilidad, lo que incitó a Stilwell, poco después, a exigir que se le entregara el mando global de las tropas chinas. Naturalmente, eso resultaba inaceptable para Chiang, que consiguió que se retirara a Stilwell, un interesante ejemplo de la influencia que China podía ejercer en Washington.

Un hecho que da idea del creciente malestar del campesinado en las áreas bajo control nacionalista es que las tropas chinas que se retiraban a raíz de la ofensiva de Ichigo eran, de hecho, atacadas por los propios campesinos. Los crecientes tributos y «contribuciones», como el impuesto militar sobre los cereales, habían empeorado ya la situación económica del campesinado, y esto se veía agravado por el uso arbitrario del reclutamiento militar y laboral. En Henan, en 1941-1943, una hambruna derivada de la escasez de cosechas y del impuesto militar sobre los cereales produjo la muerte de varios millones de personas (Eastman, 1984: 67-68). En 1945 el hambre era ya generalizada.

Aunque la ofensiva de Ichigo permitió a las tropas japonesas avanzar hasta Yunnan y Guizhou, en el suroeste, en 1944 la guerra de China había asumido, en cierta medida, una importancia secundaria en la estrategia global estadounidense contra Japón. Originariamente se había supuesto que las fuerzas aéreas norteamericanas podrían llevar a cabo bombardeos sobre Japón desde sus bases en China; pero este enfoque varió cuando Estados Unidos decidió concentrar sus esfuerzos en conquistar las islas controladas por los japoneses en el Pacífico. El lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima (6 de agosto de 1945) y Nagasaki (9 de agosto de 1945) precipitó el fin de la guerra: Japón anunció su rendición el 15 de agosto del mismo año.

Apenas veinticuatro horas antes de que se arrojara la segunda bomba atómica, la Unión Soviética declaraba la guerra a Japón y las tropas rusas penetraban en Manchuria. Stalin, en respuesta a la presión de sus aliados occidentales, había prometido en Yalta, en febrero de 1945, que entraría en guerra contra Japón una vez derrotada Alemania. El inesperado final de la guerra en Asia obviaba la necesidad de la intervención soviética, pero Stalin siguió adelante de todos modos, especialmente cuando había obtenido la aprobación aliada a los «intereses preeminentes» de la Unión Soviética en Manchuria (Mancall, 1984: 297). El día de la rendición japonesa, Stalin firmó un tratado de amistad —válido durante treinta años— con Chiang Kai-shek, que prometía la futura retirada soviética de Manchuria a la vez que concedía a la Unión Soviética el uso de Port-Arthur (la actual Lushun) y mantenía su participación en la gestión del Ferrocarril Oriental de China. Como a principios de la década de 1920, la Unión Soviética practicaba un hábil «doble juego».

El final de la guerra de China, pues, dejó como herencia una tensa y complicada situación en la que las tropas rusas ocupaban ciudades clave de Manchuria y se iniciaba una carrera entre el PCC y los nacionalistas (ayudados por Estados Unidos) por aceptar la capitulación de las fuerzas japonesas en China, la mayoría de las cuales permanecían intactas. Antes de analizar la guerra civil que se produjo como resultado, y la posterior victoria del PCC, es necesario describir la política comunista en Yanan y el surgimiento de Mao Zedong como líder indiscutible del PCC.

A partir de 1945 Mao se referiría a menudo melancólicamente al período de Yanan como una época en la que se forjaron estrechos vínculos entre el partido y el pueblo, y en la que el espíritu de sacrificio e igualitarismo prevalecía en la lucha por superar tanto la amenaza japonesa como el bloqueo económico impuesto en Yanan por el Guomindang (Meisner, 1999: 47-51). El período de Yanan presenció también la victoria definitiva de Mao sobre la facción «internacionalista» (es decir, quienes mantenían estrechos vínculos con el Komintern, como Wang Ming y Bo Gu) en la rivalidad por el lide-razgo del PCC. En este proceso Mao afirmó su preeminencia ideológica en el seno del partido, que marcaría el inicio de un culto personal (Wylie, 1980).

En concordancia con el frente unido, a partir de 1937 el PCC subrayó la unidad nacional e interrumpió su programa radical de confiscación de tierras, si bien prosiguieron las apropiaciones de las tierras pertenecientes a quienes habían colaborado con los japoneses. En 1940 Mao escribió un importante artículo titulado «Sobre la nueva democracia», que presentaba al PCC como un auténtico movimiento nacional que encabezaba una alianza de las «clases revolucionarias» (el proletariado, el campesinado, la pequeña burguesía y la burguesía nacional). Para Mao, el «nuevo período democrático» se había iniciado inmediatamente después del Movimiento del Cuatro de Mayo y de la formación del PCC, convirtiendo de ese modo al primero en sinónimo del segundo, un presupuesto de la historiografía ortodoxa del PCC que ha persistido hasta el presente; asimismo, Mao consideraba que la «nueva democracia» bajo el liderazgo del proletariado (es decir, del PCC) completaría las tareas incumplidas por la «vieja» revolución democrático-burguesa de 1911 antes de pasar a la etapa socialista (Wylie, 1980: 119-121). Mao no sólo afirmaba, pues, el papel nacional del PCC, sino que se proclamaba legítimo heredero del legado revolucionario de Sun Yat-sen (Shum, 1988: 165-169). Al mismo tiempo, Mao seguía estando comprometido con la estrategia de la revolución rural y la consolidación de las bases controladas por el PCC, a diferencia de Wang Ming, que deseaba usar el frente unido para expandir y legalizar el papel del PCC en las ciudades y que creía que sin un firme baluarte urbano el PCC perdería su carácter marxista-leninista y quedaría embarrancado en los problemas del campesinado «pequeñoburgués» (Van Slyke, 1986: 617-618).

La política oficial del PCC durante el período de Yanan trataba, pues, de proteger la empresa privada y de fomentar la no participación del partido en la administración, especialmente en el ámbito rural (sin comprometer, no obstante, el papel de liderazgo del PCC). La política agraria aspiraba a mejorar la situación económica de los campesinos pobres a través de una campaña de reducción de alquileres e intereses (aunque garantizando también el pago de dichos alquileres). En las áreas donde los arrendatarios se veían obligados a entregar hasta el 50 % de su cosecha como arriendo y en las que tanto los campesinos arrendatarios como los propietarios eran víctimas de prestamistas y terratenientes sin escrúpulos que cargaban tipos de interés desorbitados a cualquier préstamo que hicieran, esta campaña tuvo un significativo impacto a la hora de obtener el apoyo del campesinado (Gillin, 1964; Selden, 1971).

En 1940-1941, sin embargo, Mao empezó a pensar que había que abordar urgentemente una serie de problemas. La Región Fronteriza de Shaan-Gan-Ning se había ampliado hasta abarcar un área de 23 distritos, con una población de 1,5 millones de personas. Al mismo tiempo, los miembros del PCC habían pasado de 40.000 en 1937 a 800.000 en 1940 (Wylie, 1980: 164), gracias a la afluencia de un gran número de intelectuales y estudiantes procedentes de las ciudades. Se había desarrollado una burocracia excesiva, especialmente en los niveles superiores. Para Mao, eso originaba el mal del «burocratismo», que amenazaba con alejar a los funcionarios de las necesidades y problemas del pueblo. Mao también expresaba su preocupación por el hecho de que el propio partido carecía de cohesión interna, ya que los cuadros superiores procedían de un entorno principalmente urbano e intelectual, mientras los inferiores provenían en su mayor parte de las áreas rurales locales. También estaba decidido a eliminar todo vestigio de lo que él denominaba «dogmatismo» o «formalismo» en el seno del partido, términos con los que aludía a un enfoque inflexible y rígido de la doctrina marxista sin tener en cuenta la situación china concreta. El objetivo de Mao era, claramente, la facción «internacionalista» liderada por Wang Ming, aunque sus críticas apuntaban también al creciente número de intelectuales «teóricos» de Yanan. Estos problemas políticos e ideológieos se agravaban por el empeoramiento de la situación económica debido al bloqueo del Guomindang.

En 1942-1943, Mao lanzó una campaña de «rectificación» destinada a «reeducar» a los cuadros y a combatir los «males» del burocratismo y el formalismo. Dado que los propios escritos de Mao constituían un importante componente de los materiales de estudio utilizados (Compton, 1966), la campaña confirmaba el liderazgo ideológico de Mao en el partido. En particular, Mao hacía hincapié en la importancia de la «sinización» del marxismo (la adaptación creativa del marxismo a las condiciones chinas), un concepto al que se había referido por primera vez en 1938 y que debía mucho a los escritos de Chen Boda (Wylie, 1980). Chen, que se convertiría en secretario político y director de la Sección de Investigación sobre los Problemas de China, de la Escuela Central del Partido del PCC, en Yanan, había insistido ya en la década de 1930 en que el marxismo tenía raíces en el pasado de China —por ejemplo, señalaba que el pensador del siglo V a. C. Mozi había mostrado ya una conciencia de la lucha de clases—, y condenaba la imitación masiva de lo extranjero. Al promover la sinización del marxismo, Mao no sólo atacaba a los miembros del partido estrechamente vinculados al Komintern, sino que también, y en última instancia, afirmaba su independencia ideológica de Moscú.

El liderazgo de Mao en el partido fue oficialmente reconocido en 1943, cuando éste fue elegido presidente del Politburó y del comité central. Además, aunque el trabajo cotidiano del partido se delegaba en una secretaría integrada por tres hombres (Mao, Liu Shaoqi y Ren Bishi), como presidente, Mao tendría la última palabra (Schram, 1987: 210). La creciente prominencia otorgada a los escritos de Mao también vino acompañada de la aparición del culto maoísta. Ya en 1937 el retrato de Mao, con una cita suya, aparecía en una revista del partido, mientras que la primera colección de escritos suyos publicada apareció a finales de ese mismo año (Wylie, 1980: 41). En 1943-1944, los mensajes de diversos «héroes del trabajo» y otros activistas publicados en el periódico oficial del PCC jiefang ribao («Diario de la Liberación») saludaban a Mao como la «estrella de la salvación» (jiuxing) del pueblo chino. A comienzos de 1944, y en el contexto de la celebración del año nuevo chino, Mao incluso fue invitado a plantar cereal en persona cerca de Yanan, un extraño remedo de los rituales de plantación que tradicionalmente habían realizado los emperadores chinos al comienzo de la estación agrícola (Schram, 1987: 213). Finalmente, en 1944, se publicó la primera edición de las Obras selectas de Mao, y la nueva constitución del partido redactada en su séptimo congreso (abril-junio de 1945) señalaba que «el pensamiento de Mao» (Mao Zedong sixiang) constituía la «única guía ideológica» del PCC (Wylie, 1980: 217, 273). El elogio más desmedido de todo el congreso provino de Liu Shaoqi (1898-1969), destacado organizador sindical en la década de 1920 que ahora ocupaba un segundo lugar después de Mao, que declaró: «Nuestro camarada Mao Zedong no sólo es el mayor revolucionario y estadista de toda la historia china; es también el mayor teórico y científico de toda la historia china» (Schram, 1987: 213). Irónicamente (y trágicamente), dos décadas después Liu sucumbiría víctima del mismo culto a la personalidad que había contribuido a fomentar (Dittmer, 1998).

A raíz de la campaña de rectificación se hicieron diversos intentos de reducir el personal burocrático; se instó a los cuadros de nivel superior del partido, a los administradores y a los intelectuales a participar en trabajos manuales de ámbito local, en lo que se calificó de «descenso al campo» (xiafang). También se esperaba que las unidades del ejército tomaran parte en la producción agrícola, especialmente durante las épocas de siembra y cosecha. Se establecieron escuelas rurales a tiempo parcial para difundir tanto la alfabetización como las habilidades prácticas. Para contrarrestar los efectos del bloqueo económico local, se fomentó la pequeña industria (como, por ejemplo, la fundición de hierro), y el partido movilizó a las mujeres de las zonas rurales en una campaña destinada a incrementar la producción de tela (Davin, 1976: 35-42; Stranahan, 1983: 58-60). Por primera vez, en una región en la que, en general, se confinaba a las mujeres al hogar, un gran número de mujeres campesinas pudieron acceder a una «esfera pública» y relacionarse socialmente; los ingresos que ganaron durante la campaña les proporcionaron un mayor estatus social y una relativa independencia económica.

Se podría señalar aquí que la política oficial del PCC respecto a las mujeres estuvo siempre condicionada por lo que se percibía como una necesidad de equilibrar la emancipación y la estabilidad de la familia. Así, durante el período del soviet de Jiangxi el compromiso del PCC con la mejora de las condiciones de vida de las mujeres se manifestó en una ley matrimonial, de 1931, que proscribía el concubinato y el compromiso matrimonial de los niños, garantizaba la libertad de elección en el matrimonio, y otorgaba a las mujeres los derechos de divorcio y de propiedad (Mejier, 1983). También se fomentó el establecimiento de asociaciones femeninas con el fin de proporcionar una plataforma para las voces de las mujeres y representar sus intereses. Sin embargo, las inquietudes de dichas asociaciones en relación a las diferencias de sexo chocaban a veces con elenfoque clasista de las asociaciones de campesinos patrocinadas por el PCC; en tales casos, generalmente tenían prioridad los intereses de clase del campesinado. Asimismo, y dado que en la mayoría de los casos eran las mujeres quienes con mayor probabilidad utilizaban la ley y pedían el divorcio, y el PCC estaba ansioso por mantener la moral de los campesinos varones integrados en el Ejército Rojo, posteriormente se restringió el derecho a pedir el divorcio sin condiciones en el caso de las esposas de los soldados, tanto en Jiang-xi como, más tarde, durante el período de Yanan (Johnson, 1983: 60, 66). Curiosamente, el propósito del PCC de favorecer las familias estables y armoniosas —como se señala en un estudio, de «reunificar» las familias en una época en la que varias décadas de guerra, la inseguridad económica y el empeoramiento de las condiciones de vida habían roto las comunidades estables, incrementado la inestabilidad social y generado una perpetua población flotante de emigrantes rurales (Stacey, 1983)— significó que, a partir de 1944, los líderes del partido subrayaran a menudo el importante papel que las industriosas y leales amas de casa podían desempeñar a la hora de asegurar el bienestar de la familia y de promover la causa de la lucha por la liberación (Stranahan, 1983: 79-80).

Un estudio clásico sobre el período de Yanan (Selden, 1971) describía las políticas y el estilo de los líderes del PCC —con su énfasis en la «línea de masas», la iniciativa económica local, la participación popular en las elecciones y en la administración, y los estrechos vínculos entre el ejército y el pueblo— como una contribución pionera a la teoría y la práctica del cambio revolucionario y la transformación social (la «vía de Yanan») en el contexto de un movimiento de liberación anticolonial. En una nueva edición recientemente revisada (Selden, 1995a), sin embargo, el autor —aunque afirmando la validez básica de su anterior tesis— señala que se había subestimado el «lado oscuro» de la política de movilización durante el período de Yanan, que posteriormente (a partir de 1949) se manifestaría en el despotismo del partido, el fundamentalismo ideológico y el culto a la personalidad. Así, un aspecto poco estudiado de la campaña de rectificación de 1942 fue la «investigación» de los cuadros con el fin de erradicar el pensamiento y la práctica «erróneos»; una figura clave de este proceso fue Kang Sheng (m. 1975), que en 1937 había regresado de Moscú tras estudiar las técnicas de la policía secreta soviética (Schram, 1987: 213). Kang Sheng desempeñaría un importante —aunque sombrío— papel a partir de 1949 en las operaciones de seguridad del partido.

La campaña de rectificación se utilizó también para poner freno a la libertad intelectual. En mayo de 1942, en sus «charlas en el Foro de Yanan sobre Arte y Literatura», Mao criticó el elitismo de ciertos escritores e intelectuales, instándoles a cultivar una comprensión más profunda de las «masas» con el fin de crear una auténtica «literatura revolucionaria» que representara el «punto de vista proletario». Mao insistió también en que la tarea de la literatura era reflejar las glorias de la sociedad revolucionaria, antes que criticar sus aspectos menos elevados. En cierto sentido, las prescripciones de Mao señalaron el inicio de un mayor control del partido sobre los intelectuales, especialmente aquellos que habían alcanzado una posición prominente a raíz del Movimiento del Cuatro de Mayo. Un reciente estudio, sin embargo, ha señalado también que el período de guerra en general presenció una «popularización» más amplia de la cultura, dado que los intelectuales urbanos (ahora instalados en las remotas zonas rurales) adaptaron y remodelaron las nuevas formas culturales que habían florecido en las ciudades desde los primeros años del siglo XX (como los periódicos, las obras de teatro y las historietas) con el fin de exponer temas patrióticos y antijaponeses accesibles a la población rural (Hung, 1994). A pesar de las críticas de Mao en 1942, durante el período de Yanan los intelectuales comunistas también explotaron hábilmente la cultura popular tradicional, infundiendo un nuevo contenido político a las canciones, bailes y obras populares tradicionalmente interpretados en el norte de China (Holm, 1991).

La víctima principal de las restricciones impuestas a los intelectuales a consecuencia de las «charlas» de Mao fue Wang Shiwei (1907-1947). Estudiante de la Universidad de Pekín en la década de 1920, Wang había llegado a Yanan en 1937 como traductor y escritor de obras de ficción. Despertó las iras de los líderes del partido cuando escribió una serie de artículos, a principios de 1942 (irónicamente, respondiendo a las críticas de Mao al «burocratismo»), donde denunciaba el surgimiento de una jerarquía privilegiada en Yanan, así como el hecho de que el partido recurriera a métodos autoritarios (Spence, 1982: 292-294; Benton y Hunter, 1995: 7-13, 69-75). Wang se negó a retractarse, y fue despedido de su empleo como traductor y enviado a trabajar a una fábrica (posteriormente sería ejecutado por orden del partido). La creciente intolerancia del partido frente a los intelectuales que se manifestaban abiertamente se mostraba también en las feroces críticas dirigidas contra Ding Ling (1904-1986), una célebre escritora especialmente activa en la revolución desde mediados de la década de 1920, y que había sido encarcelada por el Guomindang durante varios años. En marzo de 1942 (el Día Internacional de la Mujer), Ding Ling publicó un artículo en el periódico oficial del partido donde lamentaba la falta de igualdad sexual en Yanan y satirizaba el doble criterio masculino a la hora de valorar a las mujeres (Spence, 1982: 288-291; Stranahan, 1983: 55; Benton y Hunter, 1995: 78-82). Ding Ling fue denunciada como feminista burguesa, y durante los años siguientes desistió de escribir. Varias investigaciones recientes han descubierto también otro «lado oscuro» del «mito» de Yanan que fue asiduamente cultivado durante este período y también posteriormente, a partir de 1949 (Apter, 1995): la Región Fronteriza de Shaan-Gan-Ning, presionada por el bloqueo económico impuesto por el Guomindang, dependía subrepticiamente de los ingresos procedentes del opio (Chen, 1995).

Los extranjeros que visitaron Yanan a lo largo de este período, sin embargo, señalaban constantemente la elevada moral y dedicación mostrada por los comunistas. El periodista norteamericano Edgar Snow había llamado inicialmente la atención del mundo sobre Mao y sus colegas cuando visitó Yanan en 1936 y, más tarde, cuando escribió su clásica obra sobre el PCC Red Star Over China (1938), donde se describía a los comunistas como sinceros revolucionarios consagrados a la reforma socioeconómica. En 1944 el interés oficial estadounidense en el PCC fue suficiente para instar el envío a Yanan de un grupo de observadores del ejército, conocido como la «Misión Dixie», al mando del coronel Barrett. Mao estaba ansioso por obtener la ayuda norteamericana en la lucha contra Japón, y en una entrevista celebrada en agosto de 1944 con John Service, un funcionario de Asuntos Exteriores agregado a la Misión Dixie, Mao expresó su esperanza de que Washington pudiera mediar entre Yanan y Chongqing. Más tarde en aquel mismo año el presidente Roosevelt envió a Yanan a su emisario personal, Patrick Hur-ley, y se acordó un programa preliminar de cinco puntos como base para la reconciliación entre el PCC y el Guomindang, que incluía la formación de un gobierno de coalición y el reconocimiento legal del PCC (Reardon-Anderson, 1980: 51-57). La negativa de Chiang Kai-shek a aceptar el programa preliminar puso fin en la práctica a cualquier esperanza de acuerdo.

Aunque la misión de Hurley en Yanan no tuvo éxito (la actitud tibia y condescendiente del propio Hurley frente a los comunistas tampoco ayudó mucho), en determinados momentos Mao siguió creyendo que Estados Unidos podría desempeñar un papel constructivo en la China de la posguerra (Hunt, 1996: 153-157). Esto ha llevado a suponer que la política exterior del PCC en la década de 1940 estuvo impulsada tanto por objetivos pragmáticos (reforzados por el nacionalismo) como por imperativos ideológicos (por ejemplo, Reardon-Anderson, 1980). Recientemente se ha criticado este punto de vista en una estudio sobre las relaciones del PCC con la Unión Soviética y Estados Unidos entre 1935 y 1949 (Sheng, 1997). Dicho estudio sostiene que, dado que el PCC y Mao se adherían, coherentemente, a la «ideología de la lucha de clases», y que su sentimiento de identidad se hallaba ligado al compromiso con un «valor moral superior al del nacionalismo» (esto es, el «internacionalismo proletario», lo que en la mayoría de los casos equivalía a recibir instrucciones de Moscú) (ibíd.: 6-10), los «flirteos» de Mao con Estados Unidos en 1944-1946 eran de naturaleza meramente táctica. En realidad, Mao, al tratar con Estados Unidos, se limitaba a aplicar las tácticas internas relativas al frente unido al ámbito de la diplomacia (ibíd.: 74-85), y nunca tuvo intención alguna de forjar una relación a largo plazo con Estados Unidos a expensas de Moscú.

Aunque Mao nunca recibió la ayuda estadounidense que esperaba en 1944-1945, cuando terminó la guerra Yanan había incrementado considerablemente su influencia, controlando 18 áreas (con una población de 100 millones de personas), principalmente a lo largo del norte de China.