D. Berthon

M. Varieras

Sugerimos al lector que al leer este capítulo

se remita al libro de F. Dolto y J.-D. Nasio.[26]

J.-D. Nasio tituló La niña del espejo a un libro que relata sus conversaciones con Françoise Dolto sobre la imagen inconsciente del cuerpo. La niña en cuestión fue tratada por la señora Dolto, quien, sin embargo, desarrolló muy poco el relato de ese caso.

Presentaremos el caso de esta niña y otros dos de F. Dolto, pues nos parece que ilustran de manera ejemplar la imagen inconsciente del cuerpo, concepto central de su teoría.

Su primer artículo sobre el tema data de 1957.[27] Pero ya encontramos huellas de este concepto, surgido de su trabajo clínico con niños —los muy pequeños y los psicóticos, particularmente—, en observaciones hechas por la autora a comienzos de la década de 1940. Durante una cura, el adulto habla y hace asociaciones. Françoise Dolto advirtió, como muchos otros, que esta forma de trabajo no podía aplicarse a la cura de niños. De modo que, progresivamente fue elaborando su herramienta analítica alrededor del dibujo y del modelado, materiales que interpretó como se interpreta un sueño o una fantasía relatados por un analizando adulto. No obstante, las verdaderas herramientas de la cura no son el dibujo o el modelado mismos, sino lo que se dice a partir de ellos: lo que dice el niño, cuando puede hacerlo y lo que dice F. Dolto, si aquél no habla.

Cuando elabora el concepto de imagen del cuerpo, F. Dolto no habla del dibujo que es, lo mismo que el modelado, su transposición. Para comprender este concepto debemos, pues, precisar que no se trata de una imagen que podamos ver.

Agreguemos que la imagen del cuerpo no es el cuerpo ni tampoco es, aun cuando estén vinculados, el esquema corporal. El esquema corporal es una mentalización del cuerpo que se estructura a partir del cuerpo biológico, material y objetivable. Está relacionado con la localización de las sensaciones. Es un proceso neurológico que nos da información referente al lugar de recepción de una sensación. Si uno toca con la yema del dedo, el esquema corporal indica la yema del dedo como lugar del contacto. Una perturbación neurológica puede alterar gravemente el esquema corporal. La imagen del cuerpo no es el esquema corporal. “La imagen del cuerpo es la fantasía de las relaciones afectivas y eróticas con la madre, de las relaciones eróticas que, cada una en su momento, fueron castradas.[28] La imagen del cuerpo no existe para una persona que está sola. Se construye y existe sólo en la relación con alguien.

A modo de preámbulo, quisiera contar dos historias de las que fui testigo mientras preparaba este trabajo.

La primera anécdota es la de dos gaviotas y transcurre en Bretaña, sobre el techo de una casa, frente a mi ventana. Desde hace un rato oigo gritos particularmente insistentes de gaviotas… Intrigado, observo de dónde provienen esos chillidos y descubro una escena sorprendente. Sobre el techo plano, una gaviota muy agitada golpea con el pico el caño de aluminio de una chimenea, o para ser más exacto, golpea “su propia imagen” en ese espejo improvisado. Seguramente, cree que se trata de otra gaviota. Por desgracia, no comprende lo que pasa y gira incansablemente alrededor del caño. La imagen gira con ella. El macho la acompaña, pero se mantiene a distancia. Esta operación dura hasta que cae la noche. A la mañana siguiente, se reanudan los gritos. Y veo a la hembra llegar con un gusano en el pico para alimentar a ese presunto Otro. Evidentemente, ninguna gaviota bebé toma el alimento.

La maniobra duró varios días. La pareja de aves pasa la mayor parte del tiempo en el techo. La hembra se enfrenta sin tregua a su imagen. Creo que va a cansarse, pero ella sigue golpeando el señuelo sin cesar. La situación es terrible. No tenemos un lenguaje en común y yo no puedo explicarle nada.

La segunda historia me ocurrió en una tienda de ropa en época de Navidad. Hay varios probadores, con las cortinillas abiertas que dejan ver, al fondo, un vidrio espejado. De pronto, un niño pequeño (de alrededor de 2 años y medio) que está en la falda de su madre —y que debe de estar bastante aburrido—, se precipita con todas sus fuerzas contra uno de aquellos vidrios. Sin duda se imagina que hay allí un compañero de su edad y se golpea con fuerza. Se detiene asustado. La madre oye el ruido: “¡Bien hecho!, dice. Los miro. El niño mira a la madre, luego a mí. Me corro un poco para no ocultarle el reflejo de su madre en el espejo. La mujer, al comprender mi gesto, se dulcifica y le explica: “Pero ¡eres tú en el espejo!”. Yo pienso: “¡Ya está pasando por eso!”.

El niño comprende que allí hay algo extraño. Vuelve lentamente hasta el vidrio espejado, lo mira, luego me mira y se pone a jugar… Va a ver todos los espejos de los demás probadores. La madre se ha “ausentado” nuevamente del hijo y está ocupada probándose ropa. No sé si el niño ha comprendido que es su propia imagen, pero en todo caso ha debido entender que el que está allí no es otro niño “de verdad”. A diferencia de la gaviota…

Decididamente, en estas dos historias, los personajes se enfrentan al reflejo en una superficie espejada y lo digo deliberadamente así en lugar de usar la palabra “espejo”, porque para Françoise Dolto, los espejos existen mucho antes del descubrimiento del espejo plano.

Esta última anécdota muestra claramente que la impresión que causa el espejo no es aquí un acto solitario; aparece inmediatamente acompañado de la percepción de la presencia de un testigo, en este caso la madre. Y lo más importante es el aspecto relacional, simbólico, de esta experiencia. De lo contrario, “Es para el niño un momento de invalidación del sentimiento de existir”.[29] Así es como, tratando de encontrar al Otro, el niño no encuentra a nadie.

La falta de la relación con el otro, ya sea la madre, ya sea otra persona mediadora, puede ser dramática para el niño. Esto es lo que nos cuenta La niña del espejo.

Françoise Dolto expone el caso de la “niña del espejo” en su obra coescrita con J.-D. Nasio, pero también menciona la cuestión en otros textos, sin dar nunca una versión completa del caso de la niña y de su tratamiento.

Nosotros lo presentaremos ahora junto con el de Léon y de Agnès, que también dan testimonio de la existencia de la imagen inconsciente del cuerpo previa al encuentro con el espejo.

Abandono y fragmentación

La presente es la historia de una niñita de 2 años y medio que llega con sus padres desde los Estados Unidos a pasar dos meses en París.[30] También hay un bebé. La familia se hospeda en un hotel y mientras los padres visitan a París, los niños quedan a cargo de una niñera francesa que habla algunas palabras de inglés, pero que desconoce el inglés estadounidense. Así encontramos a esta pequeña que ha hecho un largo viaje después de abandonar su ambiente familiar: abuelos, personas que se ocupaban de ella y con quienes se sentía segura. Los olores, los sonidos, las presencias, las sensaciones, las partidas y llegadas y las separaciones cotidianas ya simbolizadas, los objetos familiares, los espacios de un niño que descubre y se desarrolla están ahora ausentes. Y es una ausencia amenazadora.

La niña se encuentra en un país extranjero, sumergida en una lengua que desconoce, acaba de tener un hermanito o una hermanita, de modo que ha visto a su madre transformada en su cuerpo y luego ocupada en atender a ese bebé; sin duda en pleno proceso de interiorizar ese nuevo lugar de hermana mayor y confiada a una niñera que no puede hablarle y que se ocupa mucho del recién nacido.

Entonces, los padres se ausentan para visitar París. Cuando la madre regresa al hotel, alimenta al bebé y por cierto está muy poco disponible para la niña que se halla así librada a sí misma en una habitación desconocida. Pero hay un detalle más, esa habitación está llena de espejos en muebles y paredes.

Imaginémonos lo que pudo sentir, desarraigada, sola, sin otros niños ni un idioma para compartir sus días. Y sin embargo, está rodeada de una multitud de otras “ella” que aparecen en los espejos… niñas enteras, fragmentos de niñas, aquí la cabeza, allá el busto, más allá la parte baja del cuerpo… con trozos de cuerpos de adultos que atraviesan ese campo visual de vez en cuando. La niña está perdida, dislocada, fragmentada en todo el espacio de esta habitación inquietante, sin una presencia amiga que pueda tranquilizarla. No se trata sólo de que allí encuentra la trampa ilusoria de la relación con otra niña, además, en toda la habitación no hay un lugar que le permita escapar de dicha trampa. Y no tiene a nadie que le diga: eso que ves allá es tu pierna reflejada en el espejo, aquél es tu rostro, allá está tu mano. Tampoco tiene a nadie que le explique la ausencia de sus padres. Nadie, finalmente, que represente la mediación entre el espacio habitual y el espacio nuevo. Ha perdido hasta tal punto sus referencias que, en dos meses, se ha vuelto esquizofrénica. Ha perdido al mismo tiempo el lenguaje y la posibilidad de deglutir. Como las serpientes, engulle los alimentos. Ha vuelto a ser un bebé pequeño que no sabe masticar. El cuadro es dramático. Françoise Dolto dice haber visto fotografías de la niña anteriores al viaje y haber contado con el testimonio de los abuelos en los Estados Unidos: aquélla era una niña muy vivaz.

Dolto recibe, pues, a esta pequeña en su consulta poco antes de que cumpla los 5 años, es decir, dos años después de la experiencia traumatizante del espejo. La madre cuenta que desde aquella época, la niña nunca volvió a tomar algo con las manos. Cuando se le presenta un objeto que puede interesarle, la niña repliega los dedos, cerrando los puños, lleva las manos contra los brazos y coloca los antebrazos sobre el pecho a fin de no tocar el objeto con las manos. Se ha vuelto fóbica al acto de tocar. Cuando tiene hambre come directamente del plato.

Simbolización: la articulación de la palabra

Françoise Dolto le ofrece pasta para modelar y le dice: “Puedes tomarla con tu boca de mano”. Inmediatamente la niña toma la arcilla y se la lleva a la Boca ayudándose con el brazo que, en lugar de permanecer replegado contra el cuerpo, se extiende y permite que la mano tome el objeto, algo que no había hecho desde hacía muchos meses.

Françoise Dolto escribe: “Yo le había puesto una boca en la mano, como si mi palabra constituyera una articulación entre su boca y su mano.[31] Y luego: “Las manos son el lugar de desplazamiento de la zona erógena oral después del destete. Actúan como bocas prensiles sobre los objetos. Como dientes, como la pinza de las mandíbulas, los dedos se hunden en los objetos blandos que están a su alcance, arañándolos, dividiéndolos en pedazos, palpándolos, apreciando sus formas, A un bebé le gusta jugar a desgarrar con las manos con una alegría lúdica. Esto es lo que llamo el empleo de la boca de mano”[32]

Veamos ahora cómo explica Françoise Dolto la dolencia de esta niña: “Era terrible ver cómo esta experiencia del espejo, o más bien de los espejos, había disociado y diseminado su ser. ¡Y pensar que, al comienzo, los padres se sintieron contentos al creer que esos múltiples espejos la divertirían!.”[33]

Un testimonio a través del dibujo

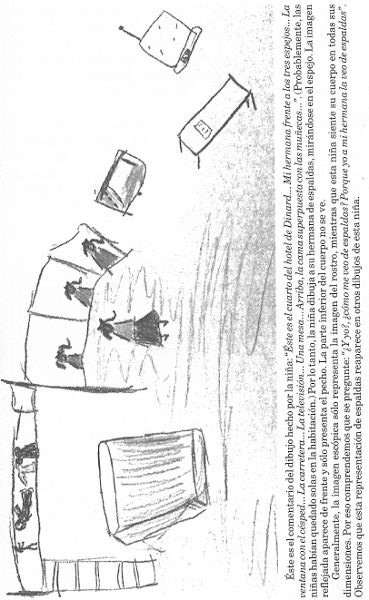

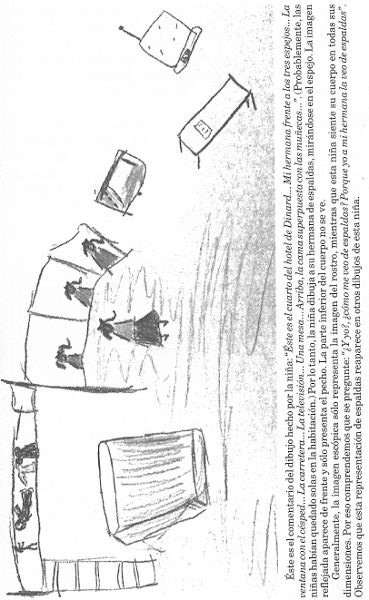

A fin de mostrar hasta qué punto esta cuestión del espejo puede revelarse importante durante el psicoanálisis de un niño, presento en la página siguiente el dibujo hecho por una pequeña con la que yo mismo trabajé. Considero que esta niña superó la difícil experiencia del espejo y la cuenta a su manera, es decir, dibujando.

La representación inconsciente donde se origina el deseo

La imagen inconsciente del cuerpo no es una noción fácil de captar. Françoise Dolto da varias definiciones, pero ninguna de ellas descubre todos sus aspectos. Tomaremos una de ellas como introducción, a fin de mostrar la orientación seguida en el estudio de este concepto: “Para un ser humano, la imagen del cuerpo es, en cada instante, la representación inmanente donde se origina su deseo”.[34] El carácter incompleto de cada una de las definiciones dadas por Dolto no debe llevamos a pensar que la imagen inconsciente del cuerpo sea una noción sencilla, por el contrario, nos obliga a esforzamos para situarla en el conjunto de los conceptos empleados por Françoise Dolto.

Puesto que, para abordar la idea de la imagen inconsciente del cuerpo, tomamos el caso de una niñita que vivió dramáticamente y no acompañada el encuentro con los espejos, decidí comenzar nuestro trabajo por ese momento tan particular para las imágenes del cuerpo que es la experiencia del espejo.

Podemos decir que el hecho de verse multiplicada por pedazos, en múltiples espejos, sin nadie que la apoye en ese momento, va a provocarle a esta niña una regresión a una imagen anterior del cuerpo, inadaptada a su situación actual y la llevará a identificarse “con las múltiples imágenes visuales recortadas”.[35]

• El riesgo de deshumanización que implica la experiencia no mediatizada. Françoise Dolto habla del estadio del espejo, de la experiencia del espejo, como de una prueba dolorosa, como una castración, es decir, como una pérdida aflictiva, que aun así promueve al sujeto a un lugar más adecuado al estado de la libido correspondiente a su edad. Y precisa que, por otra parte, toda prueba conlleva riesgos.

De modo que para un niño pequeño, la visión de su cuerpo en un espejo es un sufrimiento. Y lo es porque, en lugar de encontrar la alegría de otra persona, recibe como respuesta una imagen sin vida, una imagen de un ser humano que no es humano puesto que no es portador de ningún intercambio, ni sustancial ni sutil. El niño se encuentra en presencia de un ser “aparentemente humano” que, cuando no hay otro ser humano presente que pueda desarmar la trampa, deshumaniza. Ese otro, que puede mantener una comunicación lingüística con el niño, le permitiría comprender que sólo se trata de una imagen, una imagen de sí mismo (o de ambos). Que deshumaniza significa que cosifica o animaliza, que hace salir del proceso de intercomunicación específica del ser humano.

Hasta que se da el encuentro con el espejo, las imágenes del cuerpo del niño son las que responden por él, tanto ante sí mismo como, por lo menos así lo cree él, ante los demás. Ahora bien, la revelación de su imagen visual, de la imagen que acaba de descubrir en el espejo, le provoca el “shock de captar que su imagen del cuerpo no bastaba para responder”[36] por él ante los demás. Antes de reconocerse en la imagen del espejo, el niño se ve en el otro, en los otros. Es lo que ve de los otros, combinado con lo que “siente” de sí mismo. Es una mezcla de imágenes visuales y cambiantes y de sus propias imágenes del cuerpo. En el espejo, el niño descubre su tamaño y su apariencia de niño, mientras que sus espejos anteriores —el resto de las personas que lo rodean— le devolvían a veces imágenes de adultos y a veces imágenes de niños. Podía vivir la imagen de su cuerpo como inestable, sobre todo si no intervenía la palabra de ningún adulto para decirle algo, particularmente en los momentos angustiantes.

En La niña del espejo, Françoise Dolto da un ejemplo de un niño que atropella voluntariamente a otro, más pequeño, “para estar seguro de no volverse idéntico a él, de lo contrario perdería su identidad”. También cuenta que Jean, su hijo mayor, cuando tenía alrededor de tres años, se negaba a reconocerse en un filme de vacaciones en el cual tenía unos dos años. Para él, el niño que aparecía en la filmación era ese señor que también aparecía en la película, también se llamaba Jean y era en realidad el hermano de su madre. Algunos años después le comentaba a ésta: “¿Te acuerdas, mamá, que cuando era chico no quería creer que yo era yo?”. El niño no podía reconocerse sin sentir peligro en la imagen del pequeño de 2 años, pues su libido había evolucionado. Para él, identificarse implicaba volverse como el otro. Identificarse con el pequeño equivale a correr el riesgo de una regresión insoportable. En cambio, puede muy bien ser “el adulto a quien mira y admira desde el punto de vista del estado actual de su libido.”[37]

Los riesgos de inestabilidad de la imagen del cuerpo evocados aquí son los riesgos previos a la experiencia del espejo plano. Esta prueba tiene, pues, la ventaja de darle un alivio al niño gracias a la identificación con la imagen de sí mismo que puede ver. Se siente entonces tranquilizado, al comprobar que la imagen que le devuelve el espejo, por así decirlo, no cambia.

El riesgo de deshumanización que implica la experiencia mediatizada del espejo plano es real, pero no todos debemos enfrentarnos a él. En cambio todos debemos pasar por la prueba del encuentro con la propia imagen en el espejo, esa imagen que ofrecernos a los demás.

Inhibición de la imagen del cuerpo en la prueba especular

La prueba consiste en experimentar la sensación de que la imagen que tenemos de nosotros mismos es insuficiente. Insuficiente para explicarles a los demás y explicarnos a nosotros mismos lo que somos. La castración vivida en la experiencia del espejo es un shock. La imagen del cuerpo asegura la sensación de mismidad, de continuidad del ser; y de pronto el niño descubre la apariencia que tiene para los demás. “Eso que ve allí, sería él”. Pero “eso” es hasta tal punto diferente de la sensación que tenía de sí mismo que le produce un shock.

¿Qué hacer con esas dos realidades: la de su imagen del cuerpo ya formada en él y la de su imagen visual que descubre en el espejo y que no se corresponde con la anterior? El efecto benéfico de esta experiencia es que obliga al niño a aceptar, poco a poco, la representación de él que descubre en la imagen especular. Se ve obligado porque esta imagen lo transforma, al mismo tiempo, en un ser en medio de la multitud. Este aprendizaje marca el advenimiento de una autonomía hasta entonces imposible. En este sentido, la prueba del espejo es primordial. Pero, para que el niño pueda aceptar esta imagen visual de sí mismo, debe rechazar la imagen del cuerpo que le aseguraba la continuidad de su ser y que ahora es incompatible con la representación especular.

La imagen del cuerpo no ha sido rechazada ni se ha perdido, queda radicalmente inhibida. A partir de ese momento, se puede hablar explícitamente de la imagen inconsciente del cuerpo. Después de la prueba del espejo, la imagen del cuerpo es definitivamente inconsciente. Que se vuelva inconsciente no significa que su función deje de ser esencial. Sin que lo advirtamos, continúa asegurando nuestra cohesión interna.

La imagen inconsciente del cuerpo en la transferencia

La imagen inconsciente del cuerpo no se ve. No tiene forma, ni contornos definidos. Cuando Françoise Dolto trabajaba con niños utilizando el dibujo o el modelado, no veía directamente en ellos imágenes de cuerpos, sólo veía imágenes codificadas de estas. Así como las imágenes del cuerpo se crearon en la relación con alguien, las representaciones que transmite de ellas el niño sólo tienen significado para Dolto en la relación del niño con ellas, en otras palabras, en la transferencia.

Al hacerse inconsciente, la imagen del cuerpo pasa por completo al olvido, pero cuando está en peligro —porque los vínculos con los demás que la constituyen se deterioran sin que sepamos por qué— algo se revela a través del cuerpo. Entonces es nuestro cuerpo quien habla. Habla, a través de metáforas, de la imagen inconsciente del cuerpo dañada. Algo habla por su intermedio. Felizmente, a veces el lenguaje nos libera de esta fijación. Una metáfora lingüística reemplaza la metáfora corporizada y, en lugar de tener un dolor de cabeza, diremos: “estoy hasta la coronilla”; en lugar de tener dolor de estómago, diremos que algo “se nos quedó atragantado”. Del mismo modo, durante una cura, una metáfora lingüística puede llegar a liberar el cuerpo de su invalidación. “Puedes tomarla con tu boca de mano” le devuelve a la mano su función. Función que había abandonado al perder su vínculo con la zona erógena oral.

Presentaremos ahora el caso de un niño pequeño, Léon, cuya historia constituye un buen ejemplo de una imagen del cuerpo dañada; Léon habla con su cuerpo. El caso ilustra también de qué manera Françoise Dolto le permitió, gracias a la cura, restaurar una imagen sana del cuerpo.

Aclaremos que el caso de Léon no se refiere al período del espejo, sino que aborda la imagen del cuerpo en un momento anterior de la relación de ese niño con su entorno.

Léon, el niño sin espalda

Éste es otro caso de Françoise Dolto, sobre el que la analista escribió más extensamente y con mucho más detalle; de modo que presentaremos un resumen. Se trata de Léon, un niño de 8 años.[38]

Léon no puede mantenerse de pie solo. Se desplaza sosteniéndose de las paredes, luego, para sentarse, o más bien para dejarse caer en una silla, se apoya con una mano y mantiene el brazo y el pecho extendidos sobre la mesa. Una vez que se ha sentado, no logra mantener erguida la espalda. Siempre necesita un soporte, muebles, muros o alguien que lo sostenga. Vive únicamente sentado o echado. Le han hecho exámenes, pero no se ha encontrado ninguna causa neurológica. Lógicamente es un chico que se encuentra en gran desventaja tanto en su vida social como escolar, se manifiesta casi totalmente pasivo. Se lo considera débil. Durante los seis meses que ha sido sometido a reeducación psicomotriz no ha progresado, sino que va de mal en peor. Sin embargo, Léon está lleno de buena voluntad.

Éste es el estado en que se encuentra cuando llega al consultorio de Françoise Dolto. Desde que era muy pequeño, según cuenta la madre, habla de manera monocorde, escandiendo las palabras a un ritmo muy lento. Curiosamente tiene una voz entonada y tararea con gusto las canciones que escucha por la radio, pero no logra pronunciar las palabras. Esto sorprende a Françoise Dolto. ¿Cómo es posible que puedan salir tales sonidos de su laringe y no las palabras? Dolto supone entonces que el niño es músico. Se lo dice a la madre, quien confirma la hipótesis. Efectivamente, un profesor de música que vive en el mismo edificio lo oyó cantar y le propuso darle lecciones de piano. Pero para tocar, Léon debe estar apoyado contra un respaldo y sostenido por las axilas. Entonces sus dedos se mueven ágilmente y el niño demuestra estar bien dotado para la música.

Françoise Dolto se pregunta: “[He aquí] un niño de ritmo lento para la palabra, para la motricidad y para la ideación y que, sin embargo canta con entonación, con ritmo normal de los dedos y la laringe”.[39] ¿Qué significa esta falta de vigor de origen no orgánico? ¿Por qué no sabe leer ni escribir ni contar y al mismo tiempo es tan hábil con los dedos, pero exclusivamente cuando toca el piano? ¿Cómo es posible que haya integrado el solfeo y que pueda descifrar la música mirando la partitura y no pueda nombrar las notas que lee? Sólo en ese caso… Léon capta el tempo correcto. Teniendo presentes todas estas preguntas, Françoise Dolto interroga a la madre sobre los comienzos de la motricidad de Léon.

El niño comenzó a sentarse en la cuna a edad muy temprana, pero también desde muy pequeño quiso chuparse el pulgar. La madre se lo impidió adhiriéndole la manga a la pechera con un alfiler. Luego, desde que Léon pudo mantenerse sentado, la madre lo instaló en una sillita alta y allí pasaba días enteros, a la altura de la mesa de trabajo de sus padres en un taller de confección familiar. Los observaba trabajar, muy juicioso, sonriente, sin provocar problemas ni molestar, Léon se adaptó a esta inmovilidad y sin duda hasta encontraba placer en ella. De la silla alta, la madre lo trasladaba a otra baja que hacía las veces de orinal a la cual lo ataba con un cinturón largo. Léon se pasó así tres años observando a sus padres, atado y sin hacer nada con las manos.

Su hermanita, dos años y medio menor, se opuso tenazmente a sentarse en la silla baja. La madre renunció entonces a atarla y al mismo tiempo desató a Léon. Sin embargo, el niño nunca gateó… Permanecía sentado en el suelo, con la espalda apoyada en la pared, sin vigor.

Este niño había construido las imágenes del cuerpo partiendo al mismo tiempo:

—de la mirada: introyectó el movimiento hábil de los dedos y de las manos de los costureros, lo cual le permitió luego tocar el piano;

—de la voz: podía canturrear porque había escuchado a su madre entonar cánticos en bretón y en latín en el taller de costura. Señalemos que no hay ninguna cohesión entre los dos tipos de imágenes.

Durante las sesiones en el consultorio, Léon permanece inerte. No responde a ninguna de las diversas solicitaciones de la analista y hace siempre el mismo dibujo.

Pero en la cuarta sesión, François Dolto comprende que en realidad el niño responde… pero de una manera diferida; responde a la sesión siguiente, es decir con un retraso de ocho días. Se lo dice a Léon y lo felicita por tomarse su tiempo para reflexionar. La analista puede leer entonces en la mirada de Léon, que hasta entonces era por completo inexpresiva, la satisfacción de haber sido comprendido. Así comienza la transferencia.

Françoise Dolto le pide que modele algo, demanda a la que Léon responde sólo en la siguiente sesión. Modela entonces cuatro cilindros de tamaño rigurosamente idéntico.

Los coloca en línea y se detiene. Dolto lo felicita y le dice que si bien todavía no comprende, se da cuenta de que él quiere decirle algo.

Durante la sesión siguiente, el niño modela nuevamente los cuatro cilindros y agrega otros dos más delgados. Siempre echado sobre la mesa, trata de unirlos, “sin que yo pueda comprender qué pretende hacer”,[40] escribe Dolto. La analista vuelva a expresarle su deseo de comprender y le dice que tal vez “la próxima vez veamos mejor de qué se trata”.[41] Léon asiente con la mirada.

A partir de ese momento, el niño llega a las sesiones sin apoyarse en la pared para caminar ni en la mesa para sentarse. Su dibujo es diferente. Continúa sin decir una palabra, pero retoma el modelado, vuelve a hacer los seis cilindros, los une y construye una silla agregando una placa como asiento y otra como respaldo y luego anuncia: “¡Es una silla.”[42]

F. Dolto: ¿Está contenta de su suerte la silla? ¿La construiste para alguien?

No hay respuesta.

Léon llega a la sesión siguiente con un dibujo de un barco que no cabe entero en la página. Retoma el modelado, lo completa y dice: “¡Es la silla. Está contenta de ser una silla!”.

F. Dolto: ¿Está esperando a alguien?

Léon: Sí.

F. D.: ¿Vendrá alguien a sentarse en ella?

Léon modela entonces una figurilla humana y la acuesta ante la silla.

F. D.: ¿Es un hombrecito? ¿Eres tú?

Léon: Sí.

F. D.: ¿Quieres sentarte en la silla?

El niño sienta al hombrecillo en la silla y le apoya con fuerza la espalda contra el respaldo.

F. D.: ¿Está contento el hombrecillo?

Léon: Sí.

F. D.: ¿Qué piensa este señor? ¿Le gusta su silla?

No hay respuesta.

F. D.: Y la silla, ¿está contenta?

Léon: Oh, sí… (con convicción). Está más contenta que el hombre.

F. D.: Ah, ¿sí?

Léon: Y… sí. Cuando él se vaya, la silla se quedará con su espalda… él ya no tendrá más espalda.

Lo dice con una sonrisa sarcástica.

Françoise Dolto registra en ese momento el punto de inflexión de la cura: mediante esa sonrisa, Léon expresa el placer pasivo que había obtenido en esa posición, lo que lo había impulsado a vivir.

• Al serle restituida la imagen de su cuerpo, Léon habla. Al llegar a la siguiente sesión, Léon se dirige directamente desde la puerta a la silla y se sienta normalmente: esta vez no hay dibujos ni modelado. Léon habla con Françoise Dolto de su padre que ha partido (el padre era judío polaco y los alemanes que habían llegado para arrestarlo hicieron desvestir a Léon para ver si estaba circuncidado. Pero la madre, quien no sabía qué era una circuncisión, no pudo explicárselo a Léon).

François Dolto le habla de su modelado de la última sesión y del respaldo de la silla que quería quedarse con la espalda del hombre. Entonces Léon cuenta su propia historia, esta vez con palabras: “Cuando yo era pequeño y mi hermana también, mamá quería que nos quedáramos sobre el orinal y nos ataba”.[43]

Ahora es posible formular preguntas y obtener respuestas. ¿Por qué lo desvistieron los alemanes? ¿Qué significa la circuncisión? ¿En qué consiste la diferencia sexual? La cadencia de las palabras se regulariza. Françoise Dolto anota: “Asistimos a un desahogo de palabras, como un desahogo excrementicio, podría decirse, palabras referentes a fantasías de imágenes del cuerpo confusas e inconexas. Todo a partir de un asiento, de un mueble y de una espalda cosificada”.[44]

La familia parte luego a una zona libre. La madre le escribe a Françoise Dolto contándole que Léon marcha bien y que mejora su rendimiento en la escuela. Se divierte, salta a la pata coja, juega a la pelota y corre. Al habérsele restituido la imagen de su cuerpo, gracias a los modelados, ya no tiene necesidad de esta mediación y puede apropiarse de su propia palabra.

• Este caso habla a la vez de Léon y de Françoise Dolto. Quisiera destacar esta manera que tiene Dolto de sorprenderse, de identificar inmediatamente aquello que expresa lo esencial entre las palabras. Lo que entiende es: “El lugar doloroso… allí estoy yo”. Se instala en la escucha con todo lo que ella misma es, con sus propias imágenes del cuerpo. Se dirige a Léon tomándolo como sujeto de su deseo, no se dirige únicamente a su cuerpo. La cito: “Mi trabajo de psicoanalista era cuestionarlo allí donde yo me sentía cuestionada”.[45] Sobre todo, no debía transformarse en otro apoyo para el niño.

La historia de la niña del espejo nos introdujo en ese momento esencial del destino de las imágenes del cuerpo, el momento en que se las inhibe y pasan a ser inconscientes para siempre. La historia de Léon nos mostró los estragos que prodigo la constitución de la imagen del cuerpo en un niño al que se le había prohibido el deseo de la motricidad. El efecto que produjo esto en su esquema corporal fue inhibir “potencialidades neurológicas sanas que sin embargo permanecían intactas”.[46]

Seguidamente precisaremos este aspecto a partir de otro caso clínico.

Agnès o la ausencia de la imagen olfativa del cuerpo

El caso de Agnès es un ejemplo que Françoise Dolto retomó infinidad de veces. Y es particularmente esclarecedor en relación con el vínculo que constituye la imagen del cuerpo.

Agnès, hija de granjeros que viven en las afueras, es amamantada durante cinco días. Desgraciadamente, la madre debe retornar de inmediato al hospital para someterse a una intervención ginecológica y deja a la niña al cuidado de su padre y de una tía que está en la casa desde el momento del nacimiento. Así separada de la madre, Agnès se niega a alimentarse: no bebe ni el biberón ni el agua que intentan suministrarle con una cuchara. Sin embargo, es evidente que sufre hambre. El padre, desesperado, consulta a un médico quien reconoce su ignorancia para tratar semejante problema y le aconseja que vea a Françoise Dolto. Esto ocurre en plena guerra; desplazarse es difícil, de modo que el padre telefonea a la analista.

Françoise Dolto cuenta que en ese momento pensó en la importancia de la imagen olfativa que parece preceder a la imagen oral. Le propone, pues, al padre que vaya al hospital y busque una camisa o alguna prenda interior de la madre, cuidando que la prenda conserve todo el olor de la mujer. Y que luego rodee el cuello de la bebé con ella y le ofrezca el biberón.

El padre sigue las indicaciones al pie de la letra. Tiempo después el padre y la madre de Agnès telefonean a Françoise Dolto para anunciarle que, ante su sorpresa, la niña había bebido inmediatamente todo el biberón.

Comentario teórico

La boca de Agnès ya no podía funcionar porque el olor que la unía a la madre estaba ausente. Ese olor faltante marcaba la ausencia de la imagen olfativa del cuerpo de la niña; esa imagen que establecía el vínculo durante las primeras mamadas, no con la madre como tal, sino con la madre como ser que garantizaba su seguridad fundamental, su existencia misma.

La imagen del cuerpo se elabora entre el niño y la madre. Se produce en virtud de lo que Dolto llama la diada. Lo que le faltaba a Agnès para poder mamar no era la madre misma, no era el seno, era la imagen de sí misma mamando del seno de la madre. La imagen olfativa del cuerpo estaba ausente, la imagen del cuerpo oral y digestiva también. El olor de la madre traído por la prenda restauró la imagen olfativa del cuerpo, es decir el vínculo que se establece a través del olfato, de la diada madre-hijo. La imagen del cuerpo olfativa restaura a su vez la imagen del cuerpo-boca y-aparato-digestivo y su funcionamiento.

• Imagen del cuerpo, imágenes del cuerpo. Acabo de hablar de la imagen olfativa del cuerpo y de imagen oral del cuerpo. Françoise Dolto menciona a menudo en sus escritos las imágenes del cuerpo en plural. Estas imágenes están asociadas a cada momento de la evolución de la relación del niño con su madre y con los demás. El destino de esas imágenes del cuerpo en plural es estar sometidas a castraciones, es decir, a prohibiciones estructurantes que van modificándolas.

La diada madre-hijo es el resultado de la inmadurez biológica y relacional del niño. Su incapacidad para bastarse por sí mismo lo condena, por así decirlo, a estar en relación con los otros, lo condena al intercambio sustancial y sutil con los demás. La imagen del cuerpo participa, pues, por entero de este intercambio; intercambio que, en su componente sutil, puede llamarse de “comunicación lingüística”. En otras palabras, la imagen del cuerpo se constituye en el lenguaje.

Esta imagen está además habitada por el deseo. Ésta es la dimensión dinámica de la imagen del cuerpo que Françoise Dolto llama la imagen dinámica. Esta “imagen dinámica corresponde al deseo de ser y de perseveraren un futuro. Este deseo, en la medida en que está fundamentalmente aquejado de carencia, está siempre abierto a lo desconocido”.[47] Dolto insiste mucho en este tema del deseo y, para hablar de la dinámica del cuerpo, emplea la expresión de sujeto desiderante o anhelante.

Después de haber elaborado el concepto de imagen del cuerpo, Dolto tendió a evocar la imagen del cuerpo, no ya en plural —aun cuando conservó esta conceptualización—, sino a través de tres aspectos o tres modalidades de una misma imagen del cuerpo: la imagen de base, la imagen funcional y la imagen erógena, todas ellas íntimamente relacionadas entre sí.

• La imagen de base. La imagen de base es la imagen del cuerpo en reposo, sin tensiones. Ésta es la imagen que le permite al niño y luego al adulto sentir que es siempre el mismo. Es el lugar de la continuidad tranquilizadora. Es el lugar privilegiado de las pulsiones de muerte que permiten el reposo. La imagen de base tiene su origen en la vida fetal y se modificará después del nacimiento. El funcionamiento vegetativo, respiratorio, cardiovascular, el peristaltismo intestinal son los lugares del cuerpo privilegiados donde se instala la imagen de base. Cuando esta imagen de base está en peligro, también la vida misma está amenazada.

• Las imágenes funcionales y erógenas. Dolto puede presentar las imágenes funcionales y erógenas de manera separada, como en el libro La imagen inconsciente del cuerpo, o juntas, como lo hace en el artículo de 1961, “Personología e imagen del cuerpo”.[48]

La imagen funcional apunta a satisfacer el deseo. Es la imagen del cuerpo en movimiento, mientras que la imagen de base es una imagen de estabilidad. La imagen funcional es fluctuante, como las tensiones; es una imagen discontinua. Así como la imagen de base es el lugar de las pulsiones de muerte, la imagen funcional es el vehículo de las pulsiones de vida.

La imagen funcional anal tiene una dimensión de expulsión que se origina en la expulsión de los excrementos. Permite sublimar las pulsiones anales. Puede expresarse, por ejemplo, en el caso de la mano, en el hecho de tirar, de lanzar, ya sea para librarse de algo, ya sea para enviarle un objeto a alguien.

En cambio, la imagen funcional oral de la mano se expresa por el acto de tomar, de retener. La imagen funcional anal puede expresarse en la expulsión agradable de un objeto parcial sustancial y sutil; por ejemplo, el acto de expulsará aire para hablar, silbar o cantar.

En todas sus modalidades, la elaboración de la imagen funcional enriquece el placer, surgido de una zona erógena, en las relaciones con los demás. En la historia de la niña con la “boca de mano”, la imagen funcional de la mano estaba invalidada. La función prensil ya no existía. Ya no podía darse la sublimación de las pulsiones orales mediante el desplazamiento hacia una mano.

La imagen erógena, como todas las dimensiones de la imagen inconsciente del cuerpo, es una imagen que integra la relación con alguien. Pero, más precisamente, esta imagen articula, si podemos decirlo así, lo que tiene de placentero o de desagradable esta relación con el lugar del cuerpo donde se focaliza ese placer o ese desagrado.

“Lo importante, dice además Françoise Dolto, es describir cómo se metabolizan, se transforman y se modifican esos tres componentes, teniendo en cuenta las pruebas que debe afrontar el sujeto y las limitaciones que se le presentan, particularmente en la forma de castraciones simbolígenas que se le imponen; describir, pues, cómo las vicisitudes de su historia permiten, en el mejor de los casos, que su imagen de base garantice su cohesión narcisista. Para ello, es necesario: (1) Que la imagen funcional dé lugar a una utilización adaptada del esquema corporal; (2) que la imagen erógena le abra al sujeto la vía de un placer compartido.”[49]

• Las castraciones. La Castración. Anteriormente abordé el tema de la imagen inconsciente del cuerpo a través de la experiencia del espejo y dije que Françoise Dolto hablaba de ese momento particular como de una castración y, más precisamente, de una castración simbolígena: una conmoción —una pérdida— y una promoción.

En efecto, Dolto habla de castración para referirse a cada uno de los procesos de ese tipo que el individuo afronta en la vida. “Todos los seres humanos tienen momentos en que se opera una mutación de las modalidades del deseo: es lo que en psicoanálisis se llama castración. Cuando esa mutación se da en el momento oportuno del desarrollo, su efecto suscita la eclosión de sublimaciones del deseo”.[50]

En realidad, la castración consiste en prohibir, en el momento adecuado, lo que sería perjudicial para el niño o para los demás. Las prohibiciones de cada castración abren, pues, el camino a los mayores goces y, sobre todo a goces que se ajustan más al estado de la libido del momento.

Françoise Dolto nos habla de una serie de castraciones: castración umbilical, castración oral, anal, castración del espejo, castración primaria y castración genital edípica. Cada vez que ocurre una castración, las imágenes del cuerpo se modifican. Puesto que las modalidades del deseo cambian, la relación con los demás también cambia, al igual que la imagen inconsciente del cuerpo que es el resultado de tal relación.

En el proceso de castración hay dos dimensiones cruzadas: una que podría llamarse “interna”, asociada a la dinámica del desarrollo del niño; otra, que está mucho más vinculada con la dimensión relacional de ese desarrollo. En efecto, en el ser humano hay algo que lo impulsa a crecer, a desarrollarse, a no permanecer en la posición en que se encuentra. Françoise Dolto habla de ir-devenir. Esta fuerza está asociada a otra que lo retiene donde está porque ese lugar es tranquilizador: al menos lo conoce. La angustia surge de abandonar esa posición tranquilizadora por algo que se desconoce. La castración, en este caso, consiste en abandonar aquella posición, en perderla a favor de una posición diferente, promotora, por cierto, pero que exige pagar el precio de esa pérdida. Ir hacia adelante es una necesidad, pero una necesidad angustiante. Permanecer en el lugar donde uno se encuentra es tranquilizador, pero mortífero.

La otra dimensión es la dimensión relacional. El niño vive el momento de mutación en una relación con quienes lo rodean, los padres, pero también los hermanos. Quienes lo rodean pueden vivir esa mutación con alegría y con angustia. La alegría apoyará la transición y le abrirá al niño la puerta de placeres más importantes. La angustia puede transformar esta mutación, no en un beneficio sino en una pérdida, una mutilación.

De todos modos, el momento de mutación que vive el niño es angustiante para él. Abandonar lo que conoce y afrontar lo desconocido es hasta tal punto angustiante que no puede aventurarse solo. Tiene necesidad del apoyo de un adulto. Necesita que el adulto lo ayude a abandonar el modo como obtiene su placer en ese momento por otro más adecuado. Pero, al tiempo que le impide estancarse, el adulto le está diciendo: “¿Sabes? Lo que te espera no es tan desconocido como piensas; yo ya pasé por eso, te prometo sostenerte, acompañarte”. Bien se ve que para que un adulto pueda dar la castración prohibiéndole al niño permanecer en el lugar y ayudándolo en la transición, es necesario que él mismo haya dado ese paso, es decir que la haya recibido. Es necesario que él mismo haya hecho esa transición, que haya vivido ese momento angustiante en el que uno abandona lo que posee y lo único que le da esperanza de atrapar algo nuevo es la palabra de ese que le dice: “Vamos, anímate”. Naturalmente, estas palabras son ficticias, se trata únicamente de poner en palabras lo que expresan los adultos con sus conductas, actos y palabras.

Como vemos, el niño no vive la castración solo, independientemente de los demás. La vive en el vínculo con quienes lo rodean, en el intercambio con ellos. Esos momentos de intercambios, esos encuentros, son para el niño simbólicos de su “ser en el mundo”.

• La imagen inconsciente del cuerpo: experiencia de la vida. La teoría de la imagen del cuerpo es compleja, difícil de discernir, puesto que la imagen del cuerpo es algo inconsciente.

No obstante, hay ciertas situaciones de la vida reveladoras de la imagen inconsciente del cuerpo y que pueden permitimos captar al menos fragmentos de ella. La que presento seguidamente me parece particularmente elocuente.

Se trata de la impresión que solemos tener cuando estamos sentados en un vehículo detenido y, a nuestro lado, otro vehículo, también detenido comienza a avanzar lentamente.

En ese momento tenemos la impresión de que es el nuestro el que se mueve. Ahora bien, estamos al volante y no hicimos nada para que se desplace, de modo que por un instante no comprendemos qué está pasando y la sensación es perturbadora. Se trata de una impresión puramente visual, que en ningún momento se sustituye por la sensación interior —diría visceral— que tenemos habitualmente cuando nuestro cuerpo se desplaza.

La impresión a que hacemos referencia es muy desagradable porque, para luchar contra la desestabilización que nos invade, algo de nuestro cuerpo va a colocarse allí donde no hay ninguna sensación, experimentamos una conmoción a la cual corresponde una inversión de la imagen inconsciente del cuerpo. Esa conmoción desaparece en unas décimas de segundo, cuando logramos decodificar lo que ocurre y advertimos que el que se mueve es el otro vehículo. En ese momento desagradable que nos sorprende, la imagen del cuerpo visual se desacopla de la imagen del cuerpo en su sensación de estabilidad o de movimiento. El conjunto ya no es coherente, la imagen del cuerpo ya no es cohesiva.

Lo que hay que destacar es que la primera vivencia no tiene sentido y por eso mismo es desestructurante. La sensación de conmoción es un intento de volver a dar sentido. Este tipo de experiencia que, de un modo u otro, todos hemos tenido, puede damos una idea de lo que es la imagen inconsciente del cuerpo y de cómo funciona.

Hay otra experiencia, menos difundida pero de la que tenemos numerosos testimonios: lo que siente una persona cuando está expuesta por primera vez a un terremoto. Habitualmente, tenemos una sensación de estabilidad de nuestro cuerpo sobre un suelo firme por el que no nos preocupamos y de cuya existencia nos olvidamos.

Todos los testimonios reunidos dicen que de pronto y durante un instante muy breve, la persona se siente invadida por una sensación muy desagradable, sensación tanto más desagradable por cuanto no tiene sentido, una sensación desestabilizante. En el momento mismo en que la persona —que sabe, aunque no haya vivido la experiencia, que eso existe— logra nombrar el suceso anunciando: “¡Es un terremoto!”, logra recuperar su cohesión, sin que ello implique que pierda el temor. La imagen de base ha sido reformada. Cuando en el futuro ocurra un nuevo sismo, la experiencia corporizada en la nominación hará posible, aun antes de que el pensamiento tenga tiempo de formarse y gracias a las referencias adquiridas, una imagen del cuerpo que permanecerá estable.

En cambio hay experiencias que perturban de manera duradera la imagen del cuerpo; por ejemplo, para continuar con los terremotos, podemos citar el caso de una persona que, muchas semanas después del suceso no podía aún dejar de temblar. En esta ocasión, la imagen de base había quedado dañada.

Otra situación comparable es la del mareo que algunas personas sienten en el mar: ciertamente en esa sensación hay algo de la imagen corporal que no llega a estabilizarse, es decir, a continuar siendo ella misma en el movimiento. Entonces la imagen del cuerpo se invierte y provoca vómitos. La imagen del cuerpo que se origina en la relación con alguien está orientada desde la boca hacia el ano desde que se deposita en el peristaltismo intestinal. Se invierte principalmente cuando tragamos mal; provoca así una convulsión que impide que nos ahoguemos.

La imagen del cuerpo está también orientada desde lo alto del cráneo hacia la planta de los pies debido a los efectos de la atracción terrestre experimentada permanentemente.

Un cambio de posición o de sentido en el desplazamiento, si es lento y consciente (o preconsciente), orienta de manera diferente la imagen del cuerpo que no pierde por ello su cohesión. Lo que perturba la imagen del cuerpo es el cambio brusco e inesperado. Esta perturbación puede manifestarse mediante una inversión. La inversión misma es ya un intento de restauración. Puede consistir en una regresión a una imagen anterior o puede ser también una fragmentación.

Veamos un ejemplo de fragmentación de la imagen del cuerpo en un niño muy pequeño, problema que encontramos con frecuencia, con una apariencia u otra, en la Casa Verde. Un niño muy pequeño, que apenas puede mantenerse sentado y que aún no tiene la motricidad suficiente para modificar la posición a su gusto, recibe un empellón de otro algo mayor que ni siquiera se detiene. El niñito cae, no necesariamente está lastimado, puede haber caído sobre una alfombra mullida, sin embargo, rompe en llanto. Un adulto que se encuentra cerca, lo vuelve a colocar en su lugar y trata de calmarlo. Los alaridos continúan y hasta se intensifican. Esa persona que el niño no conoce no puede consolarla. La madre o el padre intervienen, lo alzan en brazos, le dicen algunas palabras y el niño inmediatamente deja de sollozar, su respiración se calma y él recupera la serenidad.

Françoise Dolto decía que en el momento en que cae bruscamente, el niño es como un rompecabezas que se desarma. Pierde su cohesión, sus imágenes del cuerpo se disocian de su esquema corporal. Una persona extraña puede hacer muy poco por él, pues la imagen del cuerpo del niño no tiene ningún vínculo con ella. En cambio, la cohesión del pequeño se instaló originalmente en el vínculo con la imagen del cuerpo de su madre y de su padre. Cuando el pequeño reencuentra la voz, el olor, el contacto del cuerpo de uno de los padres, la imagen del cuerpo que los vincula recupera su lugar y el niño, su cohesión.

Cuando comparamos la fragmentación con un rompecabezas que se desarma, no es el cuerpo lo que se fragmenta. Tampoco es la representación visual; lo que ocurre es que se disocian las imágenes del cuerpo y el esquema corporal.

Si tratamos de resumir, a manera de conclusión, lo que hemos señalado de la imagen inconsciente del cuerpo, diremos:

— La imagen del cuerpo se constituye y sólo continúa existiendo en la relación con alguien.

— Esa imagen se construye con varias personas y puede ser diferente según las personas.

— La imagen del cuerpo es una combinación de múltiples imágenes parciales del cuerpo articuladas entre si

— La imagen de base garantiza la seguridad y la continuidad del sujeto.

— La imagen dinámica es portadora del deseo.

— La imagen funcional y la imagen erógena apuntan a la satisfacción del deseo.

— Las imágenes del cuerpo se modifican en virtud de las castraciones para adaptarse mejor al estado de la libido del momento.

— La experiencia del espejo inhibe la imagen del cuerpo que se vuelve así definitivamente inconsciente.

— Cuando una imagen del cuerpo está amenazada, el sujeto puede tener una regresión y quedarse fijado en una imagen del cuerpo arcaica que lo atrapa, lo captura.

— Cuando una imagen del cuerpo está dañada, esta situación puede expresarse mediante una disfunción del cuerpo biológico.

— La imagen inconsciente del cuerpo puede disociarse del esquema corporal cuando no es lo suficientemente sólida para soportar una prueba.

— La imagen inconsciente del cuerpo sólo puede decodificarse en la relación con alguien y más precisamente en la transferencia con el analista.

— También es la transferencia la situación que permite restaurar la imagen inconsciente del cuerpo dañada.