En el interior del museo, siguió relatando Austerlitz, en la escalera bien proporcionada y en las tres salas de exposiciones del primer piso, no encontré a alma viviente, y por eso me resultaron tanto más monstruosas, en el silencio reforzado aún por el crujido del parqué bajo mis pies, los especímenes reunidos en armarios de cristal que llegaban casi hasta el techo, los cuales databan casi exclusivamente de finales del XVIII o de comienzos del XIX: reproducciones en yeso de los más diversos rumiantes y roedores; cálculos renales, tan grandes y perfectamente esféricos como bolas de jugar a los bolos, encontrados en camellos de circo; un lechón de sólo unas horas, seccionado, cuyos órganos se habían vuelto transparentes por un proceso químico de diafanización, y que ahora flotaba en el líquido que lo rodeaba, como un pez de las profundidades que nunca vería la luz del día; el feto azul pálido de un caballo, bajo cuya delgada piel el mercurio inyectado en la red venosa para mejor contraste había formado al filtrarse dibujos como de escarcha;

cráneos y esqueletos de las criaturas más diversas, sistemas digestivos enteros en formaldehído, órganos patológicamente deformados, corazones encogidos e hígados hinchados, árboles respiratorios, algunos de tres pies de alto y que, con sus ramificaciones petrificadas y de color herrumbre, parecían formaciones coralígenas, así como, en el departamento teratológico, monstruosidades de toda especie imaginable e inimaginable, terneros de dos rostros y dos cabezas, cíclopes con frentes gigantescas, un ser humano nacido en Maisons-Alfort el día del destierro del Emperador a la Isla de Santa Elena, cuyas piernas unidas le daban aspecto de sirena, una oveja de diez patas y criaturas aterradoras, compuestas apenas por un trozo de piel, un ala encorvada y media garra. Sin embargo, lo más espantoso con mucho, eso dijo Austerlitz, era la figura de un jinete de tamaño natural que podía verse en una vitrina de la parte de atrás del último gabinete del Museo, que el anatomista y disecador Honoré Fragonard, en el apogeo de su fama en la época de la Revolución, había desollado de la forma más artística, de modo que, con los colores de la sangre coagulada, se veía claramente cada fibra de los tensos músculos del jinete, así como del caballo que se precipitaba hacia delante con expresión de pánico, junto con las venas azules y los tendones ocres. Fragonard, que descendía de la famosa familia del perfumero provenzal, disecó al parecer durante su carrera, dijo Austerlitz, más de tres mil cadáveres y partes de cuerpos, y por consiguiente él, agnóstico, que no creía en la inmortalidad del alma, debió de estar día y noche inclinado sobre la muerte, rodeado del olor dulzón de la descomposición y evidentemente movido por el deseo de asegurar al cuerpo perecedero, por un proceso de vitrificación y transformando de esa forma su sustancia corruptible en plazo muy breve en un milagro de cristal, una participación al menos en la vida eterna. En las semanas que siguieron a mi visita al Museo de Veterinaria, así continuó Austerlitz su historia, mirando hacia fuera, al bulevar, me resultó imposible recordar nada de lo que acabo de contar, porque fue al regreso de Maisons-Alfort cuando, en el metro, tuve el primero de los desmayos que luego se repitieron varias veces, acompañados de una pérdida temporal pero completa de memoria, que en los manuales de psiquiatría, por lo que sé, dijo Austerlitz, se denominan con la expresión epilepsia histérica. Sólo cuando revelé las fotografías tomadas en Maisons-Alfort aquel domingo de septiembre conseguí, mediante esas fotos y guiado por las preguntas pacientes que me hacía Marie, reconstruir mis enterradas experiencias. Recordé otra vez que el calor de la tarde pesaba, blanco, sobre los patios de la Facultad de Veterinaria cuando salí del Museo, que al ir a lo largo del muro creí haber llegado a un terreno escarpado e intransitable, que sentí la necesidad de sentarme pero seguí andando hacia los rayos centelleantes del sol, hasta que llegué a la estación de metro, donde, en la oscuridad aplastante del túnel, tuve que esperar el tren siguiente. En el vagón en que fui en dirección Bastille, dijo Austerlitz, había muy pocas personas. Recordé luego a un gitano que tocaba el acordeón y a una mujer muy morena de Indochina, con el rostro aterradoramente estrecho y ojos muy hundidos en las órbitas. De los otros escasos viajeros sólo recordaba que todos miraban de lado hacia la oscuridad, en la que no había nada que ver salvo el pálido reflejo del vagón en que estaban. Poco a poco recordé también que, durante el viaje, me sentí de pronto mal, cómo un dolor fantasma se extendía por mi pecho y cómo pensé: Voy a morir de este corazón débil que he heredado, no sé de quién. Sólo volví en mí en la Salpêtrière, a la que me habían llevado y donde ahora, en alguna parte del gigantesco complejo de edificios, crecido por sí mismo durante siglos, por decirlo así, y que forma un universo propio entre el Jardin des Plantes y la Gare d’Austerlitz, estaba echado en una de las salas de hombres, con frecuencia ocupadas por cuarenta pacientes o más. En la semiinconsciencia en que estuve allí todavía durante días, me vi vagar por un laberinto de pasillos, bóvedas, galerías y grutas, en el que los nombres de diversas estaciones de metro —Campo Formio, Crimée, Elysée, Iéna, Invalides, Oberkampf, Simplon, Solferino, Stalingrad—, así como ciertas decoloraciones y manchas en el aire, parecían indicarme que aquél era el lugar de destierro de los que habían caído en el campo del honor o perdido de otra manera la vida. Vi a lo lejos a ejércitos de esos irredentos apiñarse sobre puentes para ir a la otra orilla o venir hacia mí por los pasillos del túnel, con la mirada fija, fría y extinguida. De vez en cuando se mostraban también apartados, en una de las catacumbas, donde, con trajes de plumas raídos y polvorientos, se acurrucaban en el suelo de piedra, haciendo con las manos gesto de escarbar. Y una vez, así recordé cuando comenzó la mejoría, dijo Austerlitz, me vi a mí mismo en uno de esos estados de inconsciencia, mientras, con la dolorosa sensación de que algo que había en mí quería liberarse del olvido, estaba ante un cartel de anuncio pintado con ágiles pinceladas y pegado a la pared del túnel, que representaba a una familia feliz en vacaciones de invierno en Chamonix. Al fondo se alzaban, blancas como la nieve, las cumbres de las montañas y encima había un maravilloso cielo azul, cuyo borde superior no cubría por completo un anuncio amarillento de la administración municipal de París, de julio de 1943. Quién sabe, dijo Austerlitz, qué hubiera sido de mí en la Salpêtrière, cuando no podía recordar quién era yo, ni mi historia anterior, ni nada en absoluto, y, como luego me dijeron, hablaba incoherentemente en varios idiomas, si uno de los enfermeros, un hombre de pelo rojo y ojos centelleantes llamado Quentin Quignard, no hubiera descubierto en mi cuadernito, bajo las casi ilegibles iniciales M. de V., la dirección 7, place des Vosges, que Marie, después de nuestra primera conversación en el café de las arcadas del Palais Royal, había escrito en un hueco entre mis notas. Ella estuvo horas y días enteros, después de haberla hecho venir, sentada junto a mi cama, hablando sin necesidad de estímulo conmigo, que al principio ni siquiera sabía quién era ella, a pesar de que, al mismo tiempo, la echaba de menos, dijo Austerlitz, especialmente cuando me hundía en el cansancio que tanto pesaba sobre mí y, con mi último impulso de conciencia, trataba de sacar la mano de debajo de la manta para despedirme de ella y al mismo tiempo como signo de que esperaba volver a verla. En una de sus visitas regulares a mi lecho de enfermo en la Salpêtrière, Marie me trajo de la biblioteca de su abuelo un librito de medicina publicado en 1755 en Dijon pour toutes sortes de maladies, internes et externes, invétérées et difficiles à guérir, como decía en la portada, un ejemplo realmente acabado del arte de imprimir, en cuyo prefacio el propio impresor, un tal Jean Ressayre, en una de las dedicatorias que precede a la colección de recetas, recuerda a las señoras piadosas y caritativas de las clases altas que han sido elegidas por la más alta instancia que gobierna nuestros destinos como instrumento de la divina compasión, y que, si sus corazones se vuelven a los abandonados y afligidos en su miseria, obtendrán del cielo, para sí y los restantes miembros de su familia, toda clase de felicidades, prosperidades y bendiciones. Leí varias veces cada línea de ese hermoso prefacio, dijo Austerlitz, y lo mismo las recetas para preparar aceites aromáticos, polvos, esencias e infusiones para calmar los nervios enfermos, limpiar la sangre de las secreciones de bilis negra y alejar la melancolía, en las que se hablaba de ingredientes como hojas de rosa pálidas y oscuras, violetas, flores de ciruelo, azafrán, melisa y eufrasia, y realmente, con la lectura de ese librito, del que todavía hoy me sé pasajes enteros de memoria, recuperé mi sentido de mí mismo y mi capacidad de recordar, dijo Austerlitz, y pude dominar poco a poco la paralizante debilidad física que me había acometido tras la visita al Museo de Veterinaria, de forma que pronto, del brazo de Marie, pude deambular por los pasillos, llenos de una luz difusa y gris polvorienta, de la Salpêtrière. Al ser dado de alta en esa fortaleza hospitalaria, que se extiende por un terreno de treinta hectáreas y, con sus pacientes en cuatro mil camas, representa en cada momento casi todo el registro de las posibles enfermedades de la humanidad, reanudamos nuestros paseos por la ciudad, continuó Austerlitz. Entre las imágenes que me quedaron entonces en la memoria está la de una niña con un mechón de pelo rebelde y ojos verdes de agua helada, que, saltando a la comba en una de las plazas de piedra caliza apisonada del Luxemburgo, tropezó con el borde de su impermeable, demasiado largo, y se hizo una rozadura en la rodilla, una escena que Marie consideró como algo déjà vu, porque, como dijo, hacía más de veinte años le había ocurrido exactamente en el mismo lugar lo mismo, lo que le pareció entonces vergonzoso y provocó su primer presentimiento de muerte por la infelicidad que le causó. No mucho tiempo después, una noche de sábado neblinosa, fuimos por la zona semiabandonada que se extiende entre las vías de la Gare d’Austerlitz y el Quai d’Austerlitz en la orilla izquierda del Sena, y en la que entonces no había más que lugares de trasbordo, almacenes, depósitos de mercancías, naves de despacho de aduanas y algún que otro garaje. En uno de los patios vacíos, no lejos de los terrenos de la estación, el circo ambulante Bastiani había instalado su carpa, pequeña, muy remendada y rodeada de bombillas naranjas. Entramos, sin habernos puesto de acuerdo, precisamente cuando la representación se acercaba a su fin. Unas docenas de mujeres y niños se sentaban en sillas bajas en torno a la pista, es decir, en realidad no era una pista, dijo Austerlitz, sino un redondel limitado sólo por la primera fila de espectadores, con unas paladas de serrín esparcidas y tan estrecho que ni siquiera un caballito hubiera podido trotar en círculo dentro. El último número, que llegamos a ver, estaba a cargo de un prestidigitador de capa azul marino, que sacó de una chistera un maravilloso gallito enano de plumas de colores, no mucho mayor que una urraca o un cuervo. Evidentemente domada por completo, aquella ave de espléndido colorido hizo una especie de recorrido en miniatura por toda clase de escaleras, escalerillas y obstáculos, que tenía que superar, dio golpeando con el pico la solución exacta de problemas de cálculo como dos por tres o cuatro menos uno, que el prestidigitador le mostraba en distintos cartones escritos, se echó a dormir en el suelo a una palabra susurrada, extrañamente ladeado y con las alas extendidas, y volvió a desaparecer finalmente en el interior de la chistera. Después de salir el prestidigitador, la luz se fue extinguiendo lentamente y, en cuanto nuestros ojos se acostumbraron a la oscuridad, vimos en el techo de la carpa, encima, una multitud de estrellas pintadas en la tela con pintura luminosa, lo que daba realmente la impresión de encontrarse uno fuera, al aire libre. Y, mientras mirábamos todavía con cierta emoción, como recuerdo, dijo Austerlitz, aquel firmamento artificial, cuyo borde inferior casi podía tocarse con la mano, entraron uno tras otro todos los miembros de la troupe de feriantes, el prestidigitador y su guapa mujer, y sus tres hijos de rizos negros, no menos guapos, el último de ellos con un farol y acompañado de un ganso blanco como la nieve. Cada uno de aquellos artistas llevaba un instrumento. Si recuerdo bien, dijo Austerlitz, una flauta travesera, una tuba un tanto abollada, un bandoneón y un violín, y todos iban vestidos al estilo oriental, con largos abrigos ribeteados de piel, y los hombres con un turbante verde claro. A una señal que se dieron, comenzaron a tocar de una forma tan contenida y, sin embargo, penetrante, que, aunque durante toda mi vida he sido casi indiferente a toda clase de música, o quizá por eso, me conmovió hondamente desde el primer compás. Lo que aquellos cinco feriantes tocaron aquella tarde de sábado en la carpa de circo detrás de la Gare d’Austerlitz para su diminuto público, venido de Dios sabe dónde, no podría decirlo, dijo Austerlitz, pero me pareció, dijo, como si soplara desde una gran distancia, del Este, pensé, del Cáucaso o de Turquía. Tampoco sé ya lo que me recordaron los sonidos producidos por aquellos músicos, que sin duda no sabían leer una partitura. A veces me parecía como si escuchara en su música algún himno litúrgico galés hacía tiempo olvidado, otras veces, muy suaves y sin embargo vertiginosos, los giros de un vals, un motivo tirolés o el paso arrastrado de una marcha fúnebre, en la que los que escoltan el féretro suspenden un momento el pie en el aire a cada paso, antes de posarlo en el suelo. Lo que ocurrió dentro de mí cuando escuché aquella música nocturna totalmente exótica, extraída de la nada, por decirlo así, por aquella gente de circo con sus instrumentos un tanto desafinados, no lo comprendo aún, dijo Austerlitz, lo mismo que, en su momento, no hubiera podido decir si el pecho se me encogía de dolor o, por primera vez en mi vida, se me henchía de felicidad. Por qué determinados timbres, oscurecimientos de tono o síncopas lo afectan tanto a uno, a alguien como yo, básicamente poco musical, no lo entenderé nunca, pero hoy, en retrospectiva, me parece que el misterio de que entonces me sintiera conmovido se encierra en la imagen del ganso blanco como la nieve, que permaneció inmóvil y rígido entre los actores, mientras tocaban. Alargando un poco el cuello hacia delante y con los párpados bajos, escuchó en el espacio cubierto por la carpa del cielo pintado, hasta que las últimas notas se extinguieron, como si conociera su propia suerte y también la de aquellos en cuya compañía se encontraba…

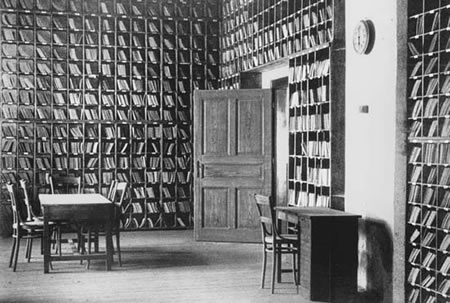

Como sabría yo quizá, así recomenzó Austerlitz su historia en nuestro siguiente encuentro en la Brasserie Le Havane, en la zona cada vez más venida a menos de la orilla izquierda del Sena, donde había estado, en su época, en aquella representación de circo que le resultaba inolvidable, se ha establecido entretanto, con el nombre del presidente francés, una nueva Biblioteca Nacional. La vieja biblioteca de la rue Richelieu ha sido cerrada, de lo que pude convencerme no hace mucho, dijo Austerlitz; la sala abovedada con las lámparas de porcelana verdes que daban una luz tan agradable y tranquilizante está abandonada, los libros han desaparecido de las estanterías en semicírculo, y sus lectores, que en otro tiempo estaban en contacto con sus vecinos y en tácito acuerdo con los que los habían precedido, y se sentaban en sus pupitres numerados con pequeñas chapas de esmalte, parecen haberse disuelto en el aire fresco. No creo, dijo Austerlitz, que muchos de los viejos lectores vayan a la nueva biblioteca del Quai François Mauriac. Si no se quiere ir en uno de esos metros sin conductor que dirige una voz espectral a la estación de la biblioteca, situada en una desolada tierra de nadie, no hay más remedio que cambiar a un autobús en la place Valhubert o bien hacer a pie el último trecho, muy ventoso, a lo largo de la orilla del río, hasta ese edificio, inspirado evidentemente, en su monumentalismo, en el deseo del presidente del Estado de perpetuarse y que, como me di cuenta ya en mi primera visita, dijo Austerlitz, en todas sus dimensiones exteriores y su constitución interna, es contrario al ser humano y de antemano intransigentemente opuesto a las necesidades de cualquier lector verdadero. Si se llega a la nueva Biblioteca Nacional desde la place Valhubert, se encuentra uno al pie de una escalinata que rodea todo el complejo, de una longitud de trescientos o, mejor, trescientos cincuenta metros, en ángulo recto por ambos lados de la calle y compuesta por innumerables tablas de madera acanalada, que parece el zócalo de un zigurat. Si se trepan por lo menos cuatro docenas de escalones, tan estrechamente medidos como escarpados, lo que hasta para los visitantes jóvenes no carece totalmente de peligro, dijo Austerlitz, se llega a una explanada, literalmente abrumadora para la vista, hecha de las mismas tablas acanaladas que la escalera, la cual se extiende entre las cuatro torres de veinte pisos de la biblioteca, que se alzan en las esquinas, por una superficie de unos nueve campos de fútbol. Especialmente en los días en que el viento, lo que ocurre no pocas veces, dijo Austerlitz, empuja la lluvia sobre ese llano totalmente desprotegido, se podría pensar que, por algún error, se encontrara uno en la cubierta del Berengaria o de algún otro de los gigantes del océano, y sin duda no extrañaría nada que, de repente, mientras sonaba una sirena de niebla, los horizontes de la ciudad de París comenzaran a subir y bajar con respecto al nivel de las torres, al mismo tiempo que el vapor surcaba las crestas de las olas o que alguna de las figuras diminutas, que se habían atrevido a subir insensatamente a cubierta, era barrida por una ráfaga tormentosa por encima de la borda y arrastrada lejos sobre el desierto de agua del Atlántico. Las cuatro torres de cristal, a las que, dijo Austerlitz, se ha dado, con un gesto que recuerda las novelas futuristas, los nombres de La tour des lois, La tour des temps, La tour des nombres y La tour des lettres, causan realmente a quien mira sus fachadas y adivina el espacio todavía vacío en su mayor parte tras las cortinas corridas una impresión babilónica. Cuando estuve por primera vez en la cubierta de paseo de la nueva Biblioteca Nacional, dijo Austerlitz, necesité algún tiempo para descubrir el lugar desde el que los visitantes, por una cinta transportadora, son llevados al piso bajo, en realidad la planta baja.

Ese transporte descendente —después de haber subido con el mayor esfuerzo a la meseta— me pareció enseguida algo absurdo, que evidentemente —no se me ocurre otra explicación, dijo Austerlitz—, tiene por objeto deliberado infundir inseguridad y humillar al lector, sobre todo porque el viaje termina ante una puerta corredera de aspecto provisional, el día de mi primera visita cerrada con una cadena atravesada, en la que hay que dejarse registrar por personal de seguridad semiuniformado. El suelo del gran vestíbulo en que se entra entonces está cubierto por una alfombra de color rojo herrumbroso, en la que, muy separados entre sí, hay algunos asientos bajos, bancos tapizados sin respaldo y pequeñas sillas de tipo plegable, en las que los visitantes de la biblioteca sólo pueden acurrucarse de forma que las rodillas les quedan a la altura de la cabeza, por lo que mi primer pensamiento al verlos fue, dijo Austerlitz, que aquellas figuras aisladas o en pequeños grupos que se acuclillaban en el suelo se habían sentado allí, con el último resplandor de la tarde, en su camino a través del Sáhara o por la península de Sinaí. No hace falta decir, continuó Austerlitz, que del rojo vestíbulo del Sinaí no se puede pasar sin más al bastión interior de la biblioteca; hay que exponer antes sus pretensiones en uno de los puestos de información ocupados por media docena de señoras y, si esas pretensiones van más allá, por poco que sea, del caso más simple, hay que tomar número como en una oficina de impuestos y esperar más aún, hasta que alguno de los otros empleados de la biblioteca lo invita a uno a pasar a una cabina separada, donde, como si se tratara de un asunto sumamente turbio y, en cualquier caso, sólo tratable sin publicidad, hay que expresar los deseos y recibir las instrucciones correspondientes. A pesar de esas medidas de control, conseguí finalmente, dijo Austerlitz, sentarme en la nueva sala de lectura general Haut-de-jardin, en la que, en la época que siguió, pasé horas y días enteros, mirando distraídamente, como ahora acostumbro, al patio interior, esa extraña reserva natural, cortada por decirlo así en la superficie de la cubierta de paseo y hundida a dos o tres pisos de profundidad, en la que han plantado alrededor de un centenar de pinos piñoneros, que trajeron aquí de la Forét de Bord, no sé cómo, dijo Austerlitz, a este lugar de exilio. Si se mira desde la cubierta a las extendidas copas de color verde grisáceo de esos árboles, que quizá siguen pensando en su patria normanda, parece como si se mirara por encima de un brezal irregular, mientras que desde la sala de lectura sólo se ven los troncos manchados de rojo que, a pesar de estar sujetos con cables de acero que ascienden oblicuamente, se balancean ligeramente de un lado a otro los días de tormenta, como las plantas acuáticas de un acuario. A veces, en las ensoñaciones a que me entregaba en la sala de lectura me parecía ver, dijo Austerlitz, en aquellos cables que ascendían diagonalmente desde el suelo hasta la cubierta de coníferas, a artistas de circo que subían tanteando paso a paso hacia lo alto, con sus balancines de extremos temblorosos, o bien, siempre en los límites de la invisibilidad, a dos ardillas deslizándose unas veces por acá y otras por allá, de las que una historia apócrifa que ha llegado a mis oídos dice que fueron llevadas allí con la esperanza de que se multiplicaran y, para distracción de los lectores que ocasionalmente levantan la vista de sus libros, fundaran una numerosa colonia de su especie en el bosquecillo de pinos artificial. Muchas veces ha ocurrido también, dijo Austerlitz, que los pájaros se extravíen en el bosque de la biblioteca, vuelen hacia los árboles reflejados en los cristales de la sala de lectura y, tras un golpe sordo, caigan sin vida al suelo. Desde mi lugar en la sala de lectura he pensado mucho en la relación que tienen esos accidentes, no previstos por nadie, es decir, la muerte súbita de un ser desviado de su rumbo natural, lo mismo que los fenómenos de paralización del sistema electrónico de datos, que se producen una y otra vez, con el cartesiano plan general de la Biblioteca Nacional, y he llegado a la conclusión de que, en todo proyecto diseñado y desarrollado por nosotros, el dimensionamiento de las magnitudes y el grado de complejidad del sistema de información y dirección son los factores decisivos y, en consecuencia, la perfección omnicomprensiva y absoluta del concepto puede coincidir muy bien en la práctica, incluso, en fin de cuentas, tiene que coincidir con una disfunción crónica y una inestabilidad constitucional. Al menos para mí, dijo Austerlitz, que sin embargo he pasado una gran parte de mi vida dedicado al estudio de los libros y me he sentido prácticamente en casa en la Bodleiana, el Museo Británico o la rue Richelieu, esa nueva biblioteca gigantesca, que según una concepción desagradable y constantemente utilizada hoy, debe ser el tesoro de toda nuestra herencia literaria, ha resultado inútil en la búsqueda de las huellas de mi padre, desaparecido en París. Enfrentado un día y otro con un aparato que parecía consistir sólo en obstáculos y me atacaba cada vez más los nervios, dejé de lado mis investigaciones por un tiempo, y en cambio, una mañana en la que por alguna razón recordé los cincuenta y cinco volúmenes carmesíes de la biblioteca de la Šporkova, comencé a leer las novelas, para mí desconocidas hasta entonces, de Balzac, y concretamente la historia del coronel Chabert, citado por Věra, un hombre cuya carrera gloriosa al servicio del Emperador se quiebra en el campo de batalla de Eylau, cuando, al ser alcanzado por un sablazo, cae de la silla de su caballo. Años más tarde, tras un largo peregrinaje por Alemania, el coronel, resucitado por decirlo así de entre los muertos, vuelve a París para reclamar el derecho a su hacienda, a su mujer, la condesa Ferraud, que entretanto ha vuelto a casarse, y su propio nombre. Aparece ante nosotros como un fantasma, dijo Austerlitz, en la oficina del abogado Derville, es un viejo soldado, totalmente seco y magro, como se dice en ese pasaje. Sus ojos parecen cubiertos de una opacidad como de nácar, y centellean a la luz de las velas. Su rostro de hoja de cuchillo está lívido y lleva al cuello una mala corbata de seda negra. Je suis le colonel Chabert, celui qui est mort á Eylau, con esas palabras se presenta y habla de la fosa común (una fosse des morts, como escribe Balzac, dice Austerlitz), a la que fue arrojado al día siguiente de la batalla, con otros caídos, y donde finalmente volvió en sí, como cuenta, en medio de los mayores dolores. J’entendis, ou crus entendre, así citó Austerlitz de memoria, mientras miraba por la ventana de la brasserie al boulevard August Blanqui, des gémissements poussés par le monde des cadavres au milieu duquel je gisais. Et quoique la mémoire de ces moments soit bien ténébreuse, quoique mes souvenirs soient bien confus, malgré les impressions de souffrances encore plus profondes que je devais éprouver et qui ont brouillé mes idées, il y a des nuits où je crois encore entendre ces soupirs étouffé. Sólo unos días después de esa lectura, que, así continuó Austerlitz, precisamente por sus rasgos melodramáticos reforzó la sospecha que he tenido siempre de que la frontera entre la muerte y la vida es más permeable de lo que generalmente creemos, en la sala de lectura, al abrir una revista de arquitectura norteamericana —fue exactamente a las seis de la tarde—, tropecé con una fotografía gris de gran formato que mostraba una habitación de paredes cubiertas hasta el techo de casilleros en los que se guardan los expedientes de los reclusos, en la llamada pequeña fortaleza de Terezín.

Recuerdo, dijo Austerlitz, que, en mi primera visita al gueto de Bohemia, no fui capaz de entrar en la defensa situada en la explanada, fuera de la ciudad en forma de estrella, y quizá por eso, al ver la habitación del registro, me agobió la idea compulsiva de que allí, en la pequeña fortaleza de Terezín, en sus húmedas casamatas donde tantos habían perecido, hubiera debido estar mi verdadero lugar de trabajo, y que era culpa mía el no haberlo utilizado. Mientras me atormentaba con esos pensamientos y sentía claramente, así siguió Austerlitz, cómo los signos del trastorno que una y otra vez me acosa se mostraban en mi rostro, fui abordado por un empleado de la biblioteca llamado Henri Lemoine, que me reconoció de mi primera estancia en París, en la que iba a diario a la rue Richelieu. ¿Jacques Austerlitz?, preguntó Lemoine, deteniéndose junto a mi pupitre e inclinándose un poco hacia mí, y así comenzamos, dijo Austerlitz, en la sala de lectura Haut de Jardin, que a esa hora se iba vaciado paulatinamente, una larga conversación susurrada sobre la progresiva extinción de nuestra capacidad para recordar, paralela a la proliferación de la información, y sobre el colapso ya en curso, l’effondrement, como dijo Lemoine, de la Bibliothéque Nationale. El nuevo edificio de la biblioteca, que, por su trazado, lo mismo que por su reglamentación interna, raya en lo absurdo y trata de excluir al lector, como enemigo potencial, era casi, eso, dijo Austerlitz, dijo Lemoine, la manifestación oficial de la necesidad que se anunciaba cada vez más insistentemente de terminar con todo aquello que tenía aún una vida en el pasado. En cierto punto de nuestra conversación, dijo Austerlitz, Lemoine, atendiendo un ruego expresado por mí casualmente, me llevó al piso decimoctavo de la torre del sur, donde, desde el llamado belvedere, se puede ver toda la aglomeración urbana crecida en el transcurso de milenios del subsuelo, ahora totalmente vaciado: una pálida formación de piedra caliza, una especie de excrecencia que, con sus incrustaciones concéntricas, se extiende mucho más lejos de los bulevares Davout, Soult, Poniatowski, Masséna y Kellermann, hasta la desdibujada periferia exterior, que se pierde más allá de los suburbios. Unas millas al sureste había, en el gris uniforme, una mancha verde pálido de la que sobresalía una especie de cono truncado, que Lemoine dijo era la colina del Mono del Bois de Vincennes. Más cerca vimos las embrolladas vías de tráfico, por las que trenes y automóviles se arrastraban de un lado a otro como escarabajos negros y orugas. Era extraño, dijo Lemoine, siempre tenía allí arriba la impresión de que abajo, silenciosa y lentamente, la vida se pulverizaba, de que el cuerpo de la ciudad estaba invadido por una enfermedad oscura que proliferaba bajo tierra, y recordé, dijo Austerlitz, cuando Lemoine hizo esa observación, los meses del invierno de 1959, durante los cuales, en la rue Richelieu, estudié la obra en seis volúmenes, orientadora para mi propio trabajo de investigación, París, ses organes, ses fonctions et sa vie dans la seconde moitié du XIXéme siécle, que Maxime du Camp, que antes, como escribió, había viajado por los desiertos de Oriente surgidos del polvo de los muertos, inició hacia 1890, después de una visión para él impresionante que tuvo en el Pont Neuf, y terminó en sólo siete años. Desde el otro lado del piso del belvedere, dijo Austerlitz, se podía mirar hacia el norte, por encima de la banda diagonal del Sena, del barrio de Marais y de la Bastilla. Un muro tormentoso de color tinta se inclinaba sobre la ciudad, que ahora se iba hundiendo en las sombras y de cuyas torres, palacios y monumentos no se pudo distinguir ya pronto más que los blancos contornos de la cúpula del Sacré Coeur. Estábamos sólo a un paso detrás de los cristales que llegan hasta el suelo. Si se hundía la mirada en lo profundo, sobre la clara cubierta de paseo y las copas de los árboles que se destacaban oscuras de ella, se sentía la atracción del abismo y era necesario dar un paso atrás. A veces, dijo Lemoine, dijo Austerlitz, le parecía sentir allí arriba la corriente del tiempo en torno a su frente y sus sienes, pero probablemente, añadió, sólo era un reflejo de la conciencia que se ha formado en mi cabeza de las diversas capas que ahí abajo, sobre el suelo de la ciudad, se han ido superponiendo. En el terreno baldío que había entre los centros de clasificación de la Gare d’Austerlitz y el Pont Tolbiac, donde hoy se alza esta biblioteca, había por ejemplo hasta el final de la guerra un gran almacén al que los alemanes llevaron todo el botín saqueado en las viviendas de los judíos de París. Fueron unos cuarenta mil apartamentos, creo, dijo Lemoine, los que vaciaron en una campaña de un mes, para la que se requisó el parque móvil de la Unión de Transportistas de Muebles de París y se utilizó un ejército de más de quinientos embaladores. Todos los que tomaron parte de algún modo en ese programa de expropiación y reutilización, organizado hasta el último detalle, dijo Lemoine, los Estados Mayores encargados y en parte rivales de la Potencia ocupante, las autoridades financieras y fiscales, las oficinas de empadronamiento y catastro, los bancos y agencias de seguros, la policía, las empresas de transporte, y los propietarios y porteros de las viviendas, habían sabido indudablemente que de las personas internadas en Drancy difícilmente volvería ninguna. La mayoría de los objetos de valor, depósitos bancarios, acciones e inmuebles, sumariamente expropiados, se encuentran hasta hoy, dijo Lemoine, en manos de la ciudad o del Estado. Y allí abajo, en el almacén de Austerlitz-Tolbiac, se amontonó a partir de 1942 todo lo que nuestra civilización ha producido, sea para embellecer la vida, sea para el simple uso doméstico, desde cómodas Louis XVI, porcelanas de Meissen, alfombras persas y bibliotecas enteras, hasta el último salero o pimentero. Incluso, como me dijo no hace mucho alguien que trabajó en ese depósito, había cajas de cartón para la resina extraída, por razones higiénicas, de las cajas de violín confiscadas. Más de quinientos historiadores de arte, anticuarios, restauradores, ebanistas, relojeros, peleteros y costureros, traídos de Drancy y vigilados por un contingente de soldados indochinos, se ocupaban catorce horas diarias de poner en condiciones los bienes que entraban y de clasificarlos por valor y tipo: cubiertos de plata con cubiertos de plata, cacharros de cocina con cacharros de cocina, juguetes con juguetes, y así sucesivamente. Más de setecientos trenes salieron de aquí hacia las destrozadas ciudades del Reich. No era raro, dijo Lemoine, que, por las naves del almacén, que los reclusos llamaban Les Galéries d’Austerlitz, anduvieran dirigentes del Partido llegados de Alemania y altos cargos de las SS y la Wehrmacht destinados en París, con sus esposas u otras señoras, para elegir algún mueble para su villa de Grunewald, un servicio de Sévres, un abrigo de piel o un piano Pleyel. Las cosas más valiosas, como es natural, no fueron enviadas a granel a las ciudades bombardeadas; adónde fueron no quiere saberlo ya nadie, lo mismo que, en general, toda esa historia está enterrada, en el sentido más exacto de la palabra, bajo los cimientos de la Grande Bibliothéque de nuestro faraónico presidente, dijo Lemoine. Abajo, en los paseos desiertos, desaparecían los últimos restos de claridad. Las copas del bosquecillo de pinos, que desde aquella altura habían parecido tierra musgosa verde, eran ahora un cuadrado uniformemente negro. Durante un rato, dijo Austerlitz, seguimos en silencio juntos en el belvedere, mirando afuera a la ciudad, que ahora centelleaba al resplandor de sus luces.

Cuando me reuní otra vez brevemente con Austerlitz, antes de dejar París, para tomar un café matutino en el boulevard Auguste Blanqui, me dijo que el día anterior había recibido una información de un empleado del centro de documentación de la rue Geoffroy l’Asnier, en el sentido de que Maximilian Aychenwald, a finales de 1942, había sido internado en el campo de Gurs, y que él, Austerlitz, tenía que visitar ahora ese lugar, situado muy al sur, en las estribaciones de los Pirineos. Curiosamente, eso dijo Austerlitz, pocas horas después de nuestro encuentro, cuando él, saliendo de la Bibliothéque Nationale, había cambiado de tren en la Gare d’Austerlitz, había tenido el presentimiento de que se estaba acercando a su padre.

Como quizá supiera yo, el miércoles anterior se había interrumpido una parte del tráfico ferroviario a causa de una huelga y, en el insólito silencio que por ello reinaba en la Gare d’Austerlitz, se le había ocurrido que desde allí, de aquella estación, la más próxima a su piso de la rue Barrault, su padre habría salido de París poco después de entrar los alemanes. Me imaginé verlo, dijo Austerlitz, asomándose, al irse, por la ventanilla de su compartimiento, y vi también la blanca nube de vapor que se elevaba de la locomotora al ponerse ésta en movimiento pesadamente. Luego anduve semiaturdido por la estación, a través de los laberínticos pasos subterráneos y por puentes para peatones, subiendo y bajando escaleras. Esta estación, dijo Austerlitz, me ha parecido siempre la más misteriosa de todas las de París. En mi época de estudiante pasé muchas horas en ella, e incluso escribí una especie de memoria sobre su trazado e historia. Entonces me fascinaba especialmente la forma en que los trenes del metro que vienen de la Bastilla, después de haber atravesado el Sena, se dirigen hacia un lado por el viaducto de hierro y, en cierto modo, son tragados por la fachada. Al mismo tiempo, me sentía intranquilo por la nave situada tras esa fachada, iluminada sólo por una luz escasa y casi totalmente vacía, en la que se alzaba un escenario toscamente hecho de vigas y tablas, con armazones como patíbulos y toda clase de garfios de hierro oxidados, del que me dijeron luego que servía para guardar bicicletas. Cuando entré por primera vez en ese escenario una tarde de domingo, en plenas vacaciones, no se veía allí, sin embargo, ninguna bicicleta y posiblemente por eso, o por las plumas de paloma desprendidas que había por todas partes en las tablas del suelo, tuve la impresión de encontrarme en la escena de un crimen no expiado. Por lo demás, dijo Austerlitz, la siniestra construcción de madera sigue existiendo hoy.

Ni siquiera las plumas de las palomas grises se han volado. Y luego están esas manchas oscuras, aceite lubricante o ácido carbólico o algo totalmente distinto, no se sabe. También me impresionó de forma desagradable, cuando aquella tarde de domingo estaba en el andamio, mirando hacia arriba, a través de la luz crepuscular, el artístico enrejado de la fachada norte, el que en su borde superior, como sólo noté al cabo de un rato, dos figuras, probablemente ocupadas en reparaciones, se movieran, colgadas de cuerdas, como arañas negras en su red… No sé qué significa todo eso, dijo Austerlitz, y por eso seguiré buscando a mi padre y también a Marie Verneuil. Eran casi las doce cuando nos despedimos ante la estación de metro de La Glacière. Antes, dijo finalmente Austerlitz, había aquí grandes pantanos, en los que la gente patinaba en invierno, lo mismo que ante la Bishop’s Gate de Londres, y me dio la llave de su casa de Alderney Street. Podía alojarme allí siempre que quisiera, dijo, y estudiar las fotos en blanco y negro, que serían lo único que quedaría de su vida. Tampoco, dijo aún, debía dejar de llamar al portal empotrado en el muro de ladrillo adyacente a su casa, porque detrás de ese muro se encontraba, aunque no hubiera podido verlo desde ninguna de sus ventanas, un lugar con tilos y lilas, en el que, desde el siglo XVIII, se había enterrado a los miembros de la comunidad asquenazi, entre ellos el rabino David Tevele Schiff y el rabino Samuel Falk, baalshem de Londres. Había descubierto el cementerio, dijo Austerlitz, del que, como sospechaba ahora, solían volar las polillas a su casa, sólo unos días antes de su partida de Londres, cuando el portal empotrado en el muro, por primera vez en todos los años que había vivido en la Alderney Street, estaba abierto.

Por dentro paseaba una mujer de quizá setenta años, llamativamente pequeña, guardiana del cementerio, según resultó, en zapatillas, por los caminos que había entre las tumbas. A su lado, casi tan alto como ella, iba un perro pastor belga, ya canoso, que respondía al nombre de Billie y era muy tímido. A la clara luz de la primavera, que brillaba a través de las hojas de los tilos recién abiertas, se hubiera podido pensar, me dijo Austerlitz, haber entrado en un cuento de hadas que, como la propia vida, envejeciera con el paso del tiempo. La historia del cementerio de Alderney Street, con la que Austerlitz se despidió de mí, no se me iba de la cabeza, y puede ser que, por eso, me apeara en Amberes en el viaje de vuelta, para ver otra vez el Nocturama e ir a Breendonk. Pasé una noche inquieta en un hotel de Astridsplein, en una habitación fea y tapizada de papel marrón, que daba hacia atrás sobre cortafuegos, chimeneas de ventilación y tejados planos, separados entre sí por alambre de espino. Creo que se estaba celebrando alguna fiesta popular en la ciudad. En cualquier caso, hasta la madrugada se oyeron sirenas de ambulancias y de policía. Al despertarme de un mal sueño, vi, con intervalos de diez a doce minutos, las diminutas flechas plateadas de los aviones atravesar el espacio aéreo azul radiante, sobre las casas todavía en penumbra.

Cuando hacia las ocho dejé el Flamingo Hotel —así se llamaba, si recuerdo bien— había abajo junto a la recepción, detrás de la cual no apareció nadie, una mujer de unos cuarenta años, de color ceniza, con los ojos vueltos a un lado, sobre una alta camilla. Fuera, en la acera, conversaban dos enfermeros. Atravesé la Astridsplein hasta la estación, me compré un café en un vaso de cartón y fui con el primer tren suburbano a Mechelen, desde donde anduve los diez kilómetros hasta Willebroek, atravesando el extrarradio y los suburbios, en gran parte ya edificados, de la ciudad. De lo que vi en ese camino me ha quedado poco en la memoria. Sólo recuerdo una casa llamativamente baja, realmente no más ancha que una habitación, de ladrillo morado, que estaba en un terreno igualmente pequeño, rodeado por seto de tuya y que me pareció muy belga. Al lado mismo de la casa había un canal, por el que, precisamente cuando pasé yo, se deslizaba una larga gabarra, cargada de repollos tan grandes y redondos como balas de cañón, al parecer sin conductor y sin dejar traza sobre la negra superficie del agua. Como treinta años antes, el tiempo se había vuelto insólitamente caluroso para cuando llegué a Willebroek. La fortaleza seguía inalterada en la isla de un gris azul, pero el número de visitantes, evidentemente, había aumentado. En el estacionamiento aguardaban varios autobuses, mientras que una multitud de escolares vestidos de colores se apiñaban dentro, delante de la caja y junto a la caseta del portero. Algunos de ellos se habían adelantado ya por el puente hacia el oscuro portal, por el que no me atreví a entrar ni siquiera después de muchas vacilaciones. Pasé algún tiempo en un barracón de madera, en el que la gente de las SS había instalado un taller de imprenta para producir diversos formularios y tarjetas de felicitación. El techo y las paredes crujían con el calor, y se me ocurrió la idea de que se me podía incendiar el pelo de la cabeza, como a San Julián en su ruta por el desierto. Más tarde me senté en el foso que rodea a la fortaleza. En la distancia, sobre los terrenos de la colonia penitenciaria, vi los altos edificios de Mechelen, que cada vez avanzaban más hacia los alrededores. En el agua oscura nadaba un ganso gris, unas veces un trecho en una dirección y otras en otra. Saqué de la mochila el libro que Austerlitz me había dado en nuestro primer encuentro en París. Era del filólogo londinense Dan Jacobson (un colega al que no había conocido en todos aquellos años, me había dicho Austerlitz) y trataba de la búsqueda por el autor de su abuelo, el rabino Yisrael Yehoshua Melamed, llamado Heschel. Todo lo que había dejado Heschel a su nieto consistía en un calendario de bolsillo, un documento de identidad ruso, una funda de gafas gastada, en la que, con las gafas, había un trozo de seda descolorido y casi desintegrado ya, y una fotografía de estudio que muestra a Heschel con una chaqueta de paño negra y un sombrero de copa, de terciopelo negro, en la cabeza. Su único ojo, al menos eso parece en la cubierta del libro, está en sombra; en el otro se puede reconocer aún, como una manchita blanca, la luz de la vida, que se extinguió cuando Heschel, poco después de la Primera Guerra Mundial, murió a los treinta y cinco años de un ataque al corazón. Fue esa muerte prematura la que hizo que Menuchah, la mujer del rabino, se decidiera en 1920 a emigrar con sus nueve hijos de Lituania a Sudáfrica y que, como consecuencia, el propio Jacobson pasara la mayor parte de su infancia en la ciudad del mismo nombre situada junto a las minas de diamantes de Kimberley. La mayoría de las minas, eso leí en mi lugar frente a la fortaleza de Breendonk, habían sido ya cerradas en aquella época, incluso las dos mayores, la Kimberley Mine y la De Beers Mine, y como no estaban cercadas, cualquiera que se atreviera podía llegar hasta el borde más avanzado de aquellas minas gigantescas y echar una ojeada a una profundidad de varios miles de pies. Había sido realmente aterrador, escribe Jacobson, ver abrirse, a un paso del suelo firme, semejante vacío, y comprender que no había transición, sino sólo aquel borde: en un lado, la vida sobreentendida y, al otro, su inimaginable contrario. El abismo al que no llegaba ningún rayo de luz es la imagen de Jacobson para el pasado extinguido de su familia y su pueblo, que, como él sabe, no se puede recuperar ya desde allí abajo. En casi ninguna parte encuentra Jacobson, en su viaje a Lituania, huellas de sus antepasados, por todos lados sólo signos de una aniquilación de la que el corazón enfermo de Heschel había protegido a sus deudos, al dejar de latir. De la ciudad de Kaunas, donde estaba el estudio en que Heschel, en su época, fue fotografiado, dice Jacobson que los rusos habían construido a su alrededor, a finales del XIX, un cinturón de doce fortalezas, que luego en 1914, a pesar de las posiciones elevadas en que habían sido levantadas, a pesar de su gran número de cañones, del espesor de sus muros y de lo laberíntico de sus pasillos, resultaron totalmente inútiles. Algunos de los fuertes, escribe Jacobson, se desmoronaron luego, otros habían servido de prisión a los lituanos, y luego, otra vez, a los rusos. En 1941 pasaron a poder de los alemanes, también el mal afamado fuerte IX, en el que, temporalmente, se establecieron puestos de mando de la Wehrmacht y donde, en los tres años siguientes, mataron a más de treinta mil personas. Sus restos, según Jacobson, yacen a cien metros de los muros, bajo un campo de avena. Hasta entrado mayo de 1944, cuando hacía mucho que la guerra estaba perdida, siguieron llegando a Kaunas transportes del oeste. Los últimos mensajes de los encerrados en las mazmorras de la fortaleza así lo atestiguan. Nous sommes neuf cents Français, escribe Jacobson, rasguñó uno de ellos en la fría pared de cal del búnker. Otros nos dejaron sólo una fecha y una indicación de lugar con su nombre: Lob, Marcel, de St. Nazaire; Wechsler, Abram, de Limoges; Max Stern, París, 18 de mayo de 1944. Terminé de leer junto al foso de agua de la fortaleza de Breendonk el capítulo decimoquinto de Heshel’s Kingdom, y luego emprendí el camino de vuelta a Mechelen, adonde llegué cuando se estaba haciendo de noche.