En una secuencia breve al principio mismo, en la que se ve la elaboración del hierro al rojo en una herrería y el herrado de un buey de tiro, la alegre polka de algún compositor de operetas austríaco que puede oírse en la banda de sonido de la copia berlinesa se ha convertido en una marcha fúnebre que se arrastra con lentitud francamente grotesca, y también las otras piezas musicales añadidas a la película, entre las que sólo pude identificar el cancán de La Vie Parisienne y el scherzo de El sueño de una noche de verano de Mendelssohn, se mueven en una especie de mundo subterráneo, por decirlo así, a profundidades aterradoras, dijo Austerlitz, a las que jamás ha descendido ninguna voz humana. Del comentario hablado no se comprende ya nada. Donde, en la copia de Berlín, con tono enérgico, forzado a salir por la laringe, se hablaba de grupos de acción y centurias que realizaban los más diversos trabajos según las necesidades y, en caso necesario, eran readaptados, de forma que toda persona que quisiera trabajar tenía la posibilidad de integrarse sin fricciones en el proceso laboral, en ese lugar, dijo Austerlitz, sólo se percibía ahora un rugido amenazador, como sólo había oído antes una vez, un día de mayo insólitamente cálido, hace muchos años, en el Jardin des Plantes de París, cuando, tras uno de esos arrebatos de indisposición, me senté un rato en un banco, al lado de un aviario, no lejos de la casa de las fieras, en la que los leones y tigres desde donde yo estaba eran invisibles y que, eso pensé entonces, dijo Austerlitz, habían perdido el sentido común en la cautividad, elevaban su sordo rugido de protesta hora tras hora sin parar. Y luego, siguió contando Austerlitz, hacia el final está la secuencia, relativamente larga, del estreno de una obra musical compuesta en Theresienstadt que, si no me equivoco, es el Estudio para orquesta de cuerda de Pavel Haas. Vemos primero desde atrás la sala, cuyas ventanas están abiertas de par en par y en la que se sienta un gran número de oyentes, pero no en filas, como es habitual en los conciertos, sino, como en una taberna, siempre cuatro en una mesa, sobre sillas seguramente hechas expresamente en la carpintería del gueto y casi alpinas, con un corazón aserrado en el respaldo. En el curso de la representación, la cámara, en primeros planos, trata de escoger personas determinadas, entre ellas un anciano caballero cuya cabeza canosa rapada ocupa el lado derecho de la imagen, mientras en la mitad izquierda, un poco retraída y más bien hacia el borde exterior, aparece el rostro de una joven, casi no diferenciado de la sombra que lo rodea, por lo que, al principio, tampoco me di cuenta de su presencia.

Lleva, dijo Austerlitz, un collar al cuello de tres finas vueltas, que apenas se destaca de su vestido oscuro y cerrado, y una flor blanca, a un lado, en el pelo. Parece exactamente, pienso, tal como, según mis débiles recuerdos y los escasos puntos de referencia que hoy tengo, me imaginaba a la actriz Agáta, y miro una vez y otra vez ese rostro, para mí igualmente extraño y familiar, dijo Austerlitz, rebobino la cinta, fotograma a fotograma, mirando el indicador de tiempo del extremo superior izquierdo de la pantalla, las cifras que le tapan una parte de la frente, los minutos y los segundos, de 10.53 a 10.57, y las centésimas de segundo, que pasan tan rápidas que no se las puede descifrar y retener… Al comienzo de este año, así continuó finalmente Austerlitz, que, como con frecuencia, en medio de su relato había caído en una profunda abstracción, el relato de su vida, al comienzo de este año, dijo, no mucho tiempo después de nuestro último encuentro, fui a Praga por segunda vez, reanudé mis conversaciones con Věra, establecí una especie de fondo de pensiones para ella en un banco, y me ocupé en general de mejorar su situación, lo más que pude. Cuando no hacía demasiado frío, nos hacíamos llevar por un chófer de taxi, que yo había contratado para que prestara servicio ocasionalmente a Věra, a alguno de los lugares que ella había mencionado y, desde hacía una eternidad, como ella decía, no había visto. Desde la torre de observación de Petřín, volvimos a mirar a la ciudad y a los coches y trenes que, lentamente, se dirigían por la orilla del Moldava y se arrastraban por los puentes. En el Wintergarten, paseamos un poco bajo el pálido sol del invierno, estuvimos unas dos horas en el Planetario, en los terrenos de exposición de Holešovic, y nos aprendimos los nombres de las constelaciones, que todavía no conocíamos, alternativamente en francés y en checo, y una vez fuimos a Liboc a la reserva de caza, en la que, en el hermoso paisaje, hay un pabellón de recreo en forma de estrella edificado por el archiduque del Tirol Ferdinand, del que Věra me había dicho que era uno de los lugares de excursión preferidos de Agáta y Maximilian. Varios días sucesivos estuve examinando en el Archivo Teatral de Praga en la Celetná los datos correspondientes a 1938 y 1939, y allí, entre cartas, expedientes personales, programas y recortes de periódico amarillentos, tropecé con la fotografía, no firmada, de una actriz, que parecía concordar con el oscuro recuerdo de mi madre, y en la que Věra, que había contemplado antes largo rato el rostro de la espectadora copiado por mí de la película de Theresienstadt y luego, sacudiendo la cabeza, la había dejado a un lado, reconoció inmediatamente y sin duda alguna, como dijo, a Agáta, tal como era en aquella época…

Con todo aquello, Austerlitz y yo habíamos hecho todo el camino de vuelta desde el camposanto, detrás del hospital de St. Clement, hasta Liverpool Street. Cuando nos despedimos delante de la estación, Austerlitz me dio a mí, en un sobre que llevaba, la fotografía del Archivo Teatral de Praga, como recordatorio, según dijo, porque ahora estaba, dijo, a punto de irse a París para investigar el paradero de su padre y volver a situarse en la época en que él mismo había vivido allí, por un lado, liberado de su vida de falso inglés; por otra, aplastado por el sordo sentimiento de no pertenecer ni a ese Estado, al principio extraño, ni a ningún otro.

* * *

Fue en septiembre del mismo año cuando recibí una postal de Austerlitz con su nueva dirección (6 rue des cinq Diamants, in the thirteenth arrondissement), lo que, como sabía, equivalía a una invitación para visitarlo cuanto antes. Cuando llegué a la Gare du Nord, después de una sequía que duraba ya más de dos meses y había agostado por completo grandes partes del país, seguían reinando temperaturas de pleno verano, que no cedieron hasta bien entrado octubre. Ya muy de mañana, el termómetro subía a más de veinticinco grados, y hacia el mediodía la ciudad gemía bajo el peso de la gigantesca campana de humos de plomo y gasolina que flotaba sobre toda la ile de France. El aire gris azulado, que cortaba el aliento, era inamovible. El tráfico se movía pulgada a pulgada por los bulevares, las altas fachadas de piedra temblaban como imágenes reflejadas en la luz deslumbrante, las hojas de los árboles de las Tullerías y del jardín de Luxemburgo estaban abrasadas, la gente en los vagones de metro y en los interminables pasillos subterráneos, por los que soplaba un cálido viento del desierto, parecía mortalmente agotada. Me reuní con Austerlitz, como habíamos convenido, el día de mi llegada en el bistrot-bar Le Havane, en el boulevard Auguste Blanqui, no lejos de la estación de metro de La Glacière. Cuando entré en el local, bastante oscuro hasta de día, se veían en una pantalla de televisión de por lo menos dos metros cuadrados, colocada muy alta en la pared, imágenes de las nubes de humo que, desde hacía muchas semanas, asfixiaban en Indonesia pueblos y ciudades, arrojando una ceniza blanca grisácea sobre las cabezas de los que, por la razón que fuera, se arriesgaban a salir de casa con una máscara protectora en el rostro. Los dos contemplamos un rato las imágenes de la catástrofe del otro extremo del mundo, antes de que Austerlitz, sin ninguna introducción, como era su costumbre siempre, comenzara su relato. En mi primera época en París, a finales de los años cincuenta, así dijo volviéndose hacia mí, tenía una habitación en casa de una señora de edad, casi transparente, llamada Amélie Cerf, en la casa del número 6 de la rue Émile Zola, a sólo unos pasos del Pont Mirabeau, cuya informe masa de hormigón veo todavía a veces en mis pesadillas. En realidad, dijo, había tenido entonces la intención de volver a alquilar un apartamento allí, en la rue Émile Zola, pero luego me decidí a alquilar algo aquí, en el distrito trece, por donde mi padre, Maximilian Aychenwald, que tuvo en la rue Barrault su última dirección, debió de andar algún tiempo, antes de desaparecer, sin dejar rastro y de forma irrevocable. En cualquier caso, mis investigaciones en la casa, hoy en su mayor parte vacía, de la rue Barrault no tuvieron éxito, y tampoco mis preguntas en las oficinas de empadronamiento, tanto por la proverbial antipatía de los funcionarios parisienses, más marcada aún en aquel cálido verano, como porque a mí mismo me resultaba cada vez más dificil formular mis peticiones, que tenía que reconocer como desesperadas. Por eso, pronto me limité a vagar, sin plan ni objetivo, por las calles que salían del boulevard August Blanqui, subiendo por un lado hasta la Place d’Italie y bajando de nuevo por el otro hasta La Glacière, siempre con la esperanza, contra toda sensatez, de que mi padre pudiera venir de pronto a mi encuentro, o salir de esta o aquella puerta. Horas y horas he estado sentado aquí también, tratando de imaginarme a mi padre con su traje cruzado de color ciruela, entretanto quizá un poco raído, mientras, inclinado sobre una de las mesas del café, escribe a sus seres queridos de Praga unas cartas que nunca llegaron.

No hacía más que preguntarme si habría sido internado ya en los alojamientos semiacabados de Drancy, después de la primera redada en París, en agosto de 1941, o si no lo fue hasta julio del año siguiente, cuando un ejército de gendarmes franceses sacó a trece mil conciudadanos judíos de sus casas, en la llamada grande rafle, en la que más de un centenar de los perseguidos se tiraron por la ventana desesperados o se quitaron la vida de otras formas. A veces creía ver pasar a toda velocidad el coche de policía sin ventanas, por la ciudad paralizada de espanto, y la multitud de personas detenidas, acampadas al aire libre en el Vélodrome d’Hiver, y los trenes de transporte con los que pronto las enviaron a Drancy y Bobigny; veía imágenes de su viaje a través de Gran Reich Alemán. Además, veía a mi padre, siempre con su bonito traje y su sombrero de terciopelo negro, derecho y tranquilo entre toda aquella gente asustada. Otras veces pensaba que Maximilian, sin duda, habría dejado París a tiempo, se habría dirigido hacia el sur, habría cruzado a pie los Pirineos y, en su huida, habría desaparecido en algún lugar. O me parecía, como ya he dicho, dijo Austerlitz, que mi padre estaba todavía en París, esperando sólo, en cierto modo, una buena oportunidad para mostrarse. Esas sensaciones me agitaban indefectiblemente en algunos lugares que pertenecían más al pasado que al presente. Si, por ejemplo, en mis paseos por la ciudad, miro en alguna parte uno de esos patios tranquilos en los que, desde hace decenios, nada ha cambiado, siento casi físicamente cómo la corriente del tiempo se desacelera en el campo de gravitación de las cosas olvidadas. Todos los momentos de mi vida me parecen entonces reunidos en un solo espacio, como si los acontecimientos futuros existieran ya y sólo aguardaran a que nos presentáramos de una vez en ellos, lo mismo que, atendiendo una invitación que hemos aceptado, nos presentamos en un momento determinado en una casa determinada. Y ¿no sería imaginable, continuó Austerlitz, que tuviéramos también citas en el pasado, en lo que ha sido y en gran parte se ha extinguido, y tuviéramos que visitar lugares y personas que, casi más allá del tiempo, tienen una relación con nosotros? Más o menos así he estado últimamente, una mañana especialmente sofocante en el Cimetiére de Montparnasse, establecido por los hermanos hospitalarios en el siglo XVII, en un terreno del Hôtel de Dieu hoy rodeado de altas torres de oficinas, deambulando entre los sepulcros, construidos en una parte un poco apartada, de los Wólfflin, Wormser, Meyerbeer, Ginsberg, Franck y muchas otras familias judías, y me pareció que, a pesar de no haber sabido nada de mis orígenes durante tanto tiempo, había estado ya entre ellas o me acompañaban aún. Leí todos sus hermosos nombres alemanes y los retuve…, recordando a mi casera de la rue Emile Zola, entre ellos el de cierto Hippolyte Cerf, que, nacido en 1807 en Neuf-Brisach, se había llamado antes sin duda Hippolyt Hirsch y, según la inscripción sepulcral, muchos años después de su matrimonio con cierta Antoinette Fulda de Frankfurt, había muerto en París el 8 de marzo de 1890, es decir, el 16 de adar de 5650. Entre los hijos de esos antepasados que se habían trasladado de Alemania a la capital francesa estaban Adolphe y Alfonse, así como Jeanne y Pauline, las cuales aportaron a la familia, como yernos, a los señores Lanzberg y Ochs, y así otra generación más hasta llegar a Hugo y Lucie Sussfeld, de soltera Ochs, de la que en el interior del estrecho mausoleo, semicubierta por una esparraguera seca, había una placa conmemorativa que decía que los dos matrimonios murieron en 1944 durante su deportación.

Desde aquella época, que se remontaba ya a medio siglo, apenas había pasado una docena de años cuando, con mi par de cosas, me mudé a la casa de Amélie Cerf en la rue Émile Zola, pensé, dijo Austerlitz, mientras a través de las poco espesas ramas de la esparraguera descifraba las palabras morts en déportation. ¿Qué eran, me pregunté, doce o trece de esos años? ¿No eran un solo punto doloroso, inalterable? ¿Era quizá Amélie Cerf, que, tal como la recuerdo, apenas existía físicamente como persona, la última superviviente de su estirpe? ¿Quizá por ello nadie pudo dedicarle unas palabras en el mausoleo familiar? ¿Ha llegado a reposar siquiera en esa tumba o, como Hugo y Lucie, se disolvió en el aire gris? En cuanto a mí, así continuó Austerlitz después de una larga pausa, tanto entonces, en mi primera época en París, como luego también en mi vida, me he esforzado por no levantar la vista del objeto de mis estudios. Durante la semana iba a diario a la Bibliothéque Nationale en la rue Richelieu, donde casi siempre permanecía en mi sitio, en muda solidaridad con los muchos otros trabajadores intelectuales, perdiéndome en las notas de letra pequeña de las obras que consultaba, en los libros cuya mención encontraba en esas notas, así como en los de las notas de estos libros, retrocediendo así cada vez más, de las descripciones científicas de la realidad a los detalles más raros, en una especie de regresión constante que se reflejaba en la forma pronto confusa de mis notas, cada vez más ramificadas y divergentes. A mi lado se sentaba casi siempre un señor de edad, de pelo cuidadosamente cortado y manguitos protectores, que trabajaba desde hacía años en un diccionario de historia de la iglesia en el que había llegado hasta la letra K y que, en consecuencia, nunca podría terminar. Con una letra diminuta y realmente esmerada, llenaba una tras otra pequeñas fichas, sin titubear nunca ni tachar nada, y las iba poniendo ante sí en un orden exacto. En algún momento posterior, dijo Austerlitz, vi una vez, en un documental en blanco y negro sobre la vida interior de la Bibliothéque Nationale, cómo los mensajes neumáticos pasaban rápidamente de las salas de lectura a las estanterías, a lo largo de un sistema nervioso por decirlo así, y cómo los investigadores, vinculados en su conjunto con el aparato de la biblioteca, formaban un ser muy complejo y en continuo desarrollo, que necesitaba alimentarse de miríadas de palabras para poder producir a su vez otras miríadas de palabras. Creo que esa película, que sólo he visto una vez pero que en mi imaginación se ha vuelto cada vez más fantástica y monstruosa, llevaba el título de Toute la mémoire du monde, y había sido hecha por Alain Resnais. No pocas veces me preocupaba entonces la cuestión de si, en aquella sala de biblioteca, llena de ligeros zumbidos, crujidos y carraspeos, me encontraba en la Isla de los Bienaventurados o, por el contrario, en una colonia penitenciaria, cuestión que me rondó también por la cabeza el día, que se me ha quedado especialmente en el recuerdo, en que levanté la vista de mi lugar de trabajo de entonces en la colección de manuscritos y documentos del primer piso, para mirar quizá durante una hora las altas filas de ventanas del ala del otro lado, en las que se reflejaban las oscuras placas de pizarra del techo, el radiante cielo azul helado y la veleta de metal blanca como la nieve con la golondrina recortada en ella, que volaba hacia arriba tan azul como el propio cielo. Las imágenes reflejadas en los viejos cristales eran un tanto onduladas o rizadas, y recuerdo, dijo Austerlitz, que, al mirarlas, por alguna razón para mí incomprensible, se me saltaron las lágrimas. Fue aquel día igualmente, añadió Austerlitz, cuando Marie de Verneuil, que trabajaba como yo en la colección de documentos y debió de notar mi extraño arrebato de tristeza, me pasó un mensaje en el que me invitaba a tomar un café. En el estado en qué me encontraba, no busqué ninguna explicación a lo insólito de su conducta, sino que con una inclinación de cabeza muda, expresé mi acuerdo y, casi obedientemente, se podría decir, dijo Austerlitz, salí con ella de la biblioteca por la escalera y atravesando el patio interior, en una de esas mañanas frescas, de algún modo festivas, fuimos por calles en las que soplaba una agradable brisa hasta el Palais Royal, donde estuvimos sentados entonces largo tiempo bajo las arcadas, inmediatamente al lado de un escaparate en el que, como recuerdo, dijo Austerlitz, había expuestos cientos y cientos de soldados de plomo con los uniformes multicolores del ejército de Napoleón, en formación de marcha y de combate. Marie no me contó en ese primer encuentro, lo mismo que tampoco luego, apenas nada de sí misma y de su vida, posiblemente porque procedía de una familia muy distinguida, y yo en cambio, como sin duda se figuró, por decirlo así de ninguna parte. La conversación en el café de las arcadas, durante la cual Marie encargó alternativamente té de menta y helado de vainilla, giró principalmente, después de descubrir nuestro interés común, en torno a cuestiones de la historia de la arquitectura, entre ellas, como aún recuerdo perfectamente, dijo Austerlitz, un molino de papel en la Charente, que Marie había visitado no hacía mucho con uno de sus primos, y que, eso dijo ella, dijo Austerlitz, era uno de los lugares más misteriosos en que había estado nunca. El enorme edificio, hecho de vigas de roble, se alza medio oculto entre árboles y arbustos en el recodo de un río de un verde profundo, dijo Marie. Dos hermanos, que dominan completamente sus trabajo y de los que uno tiene un ojo bizco y el otro un hombro anormalmente alto, se ocupan en el interior de la transformación de la masa hinchada, de papel y trapo, en pliegos de papel limpios y no escritos, que se secan luego en los estantes de un gran espacio en el primer piso. Allí, dijo Marie, se está rodeado de una tranquila penumbra, se ve la luz del día a través de las grietas de las persianas, se oye el agua precipitarse suavemente por la presa y la rueda del molino girar pesadamente, y sólo se desea la paz eterna. Todo lo que Marie significó para mí en adelante, dijo Austerlitz, estaba ya decidido en esa historia del molino de papel con la que, sin hablar de sí misma, me abrió su vida espiritual. En las semanas y meses que siguieron, así continuó Austerlitz, paseamos juntos con frecuencia por el jardín de Luxemburgo, las Tullerías y el Jardin des Plantes, recorriendo arriba y abajo la explanada entre los plátanos podados, la fachada occidental del Museo de Historia Natural, unas veces hacia la derecha y otras hacia la izquierda, entrando en el invernadero de palmeras y saliendo de él, por los intrincados caminos del jardín alpino o a través del desolado terreno del zoo, en el que en otro tiempo se exhibían enormes animales traídos de las colonias africanas, elefantes, jirafas, rinocerontes, dromedarios y cocodrilos, mientras que ahora, dijo Austerlitz, la mayoría de los recintos, dotados de lamentables restos naturales, troncos de árbol, rocas artificiales y charcos de agua, estaban desiertos y abandonados. No era raro oír gritar en nuestros paseos a alguno de los niños, que los adultos siguen llevando al zoo: Mais il est où? Pourquoi il se cache? Pourquoi il ne bouge pas? Est-ce qu’il est mort? Recuerdo sólo que, en un cercado sin hierba y polvoriento, vi a una familia de gamos en hermosa armonía y, al mismo tiempo, asustada, junto a un comedero de heno, y que Marie me rogó especialmente que hiciera una foto del grupo.

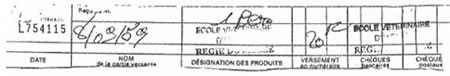

Dijo entonces, lo que me ha resultado inolvidable, dijo Austerlitz, que los animales encerrados y nosotros, su público humano, nos mirábamos à travers une brèche d’incompréhension. Marie pasaba una semana cada dos o tres, continuó Austerlitz dando otro giro a su relato, con sus padres y parientes, que poseían varias fincas, en parte en la comarca boscosa de Compiégne y en parte más allá en la Picardía, y en esos momentos, cuando ella no estaba en París, lo que me sumía en un estado de ansiedad, me dedicaba a explorar regularmente los distritos exteriores de la ciudad, iba con el metro a Montreuil, Malakoff, Charenton, Bobigny, Bagnolet, Le Pré St. Germain, St. Denis, St. Mandé y otros lugares, recorría las calles dominicalmente despobladas y hacía cientos de las que llamaba fotos de banlieu, que, en su vacuidad, como sólo comprendí más tarde, correspondían exactamente a mi huérfano estado de ánimo. En una de esas expediciones suburbanas, en un domingo insólitamente opresivo en que grises nubes de tormenta venían por el cielo desde el suroeste, descubrí fuera, en Maisons-Alfort, en la amplia superficie de la École Vétérinaire fundada hace doscientos años, el Museo de Veterinaria, de cuya existencia nada había sabido hasta entonces. En el portal estaba sentado un viejo marroquí, que llevaba una especie de albornoz y un fez. La entrada que me vendió por veinte francos la he guardado siempre en mi billetera, dijo Austerlitz y, después de haberla sacado, me la tendió por encima de la mesa del bistrot a la que estábamos sentados, como si tuviera con él una relación especial.