¿Puedes decirme, dijo ella, dijo Austerlitz, cuál es la razón de que seas tan inaccesible? ¿Por qué, dijo, desde que estamos aquí, eres como un estanque helado? ¿Por qué veo que tus labios se abren, como si quisieras decir, quizá incluso gritar algo, y luego no oigo nada? ¿Por qué, al llegar, no sacaste tus cosas y has vivido, por decirlo así, de la mochila? Los dos estábamos separados unos pasos, como dos actores en el teatro. El color de los ojos de Marie cambiaba con la luz decreciente. Y yo traté otra vez de explicarle y explicarme los inconcebibles sentimientos que me habían acosado en los últimos días; de decirle que, como loco, pensaba continuamente que por todas partes me rodeaban signos y secretos; que incluso me parecía como si las mudas fachadas de las casas supieran alguna cosa mala de mí, y que siempre había creído que tenía que estar solo, lo que ahora, a pesar de mi añoranza de ella, era más fuerte que nunca. No es cierto, dijo Marie, que necesitemos la ausencia y la soledad. No es cierto. Sólo eres tú el que tiene miedo, no sé de qué. Siempre te has mantenido un poco distante, lo he entendido muy bien, pero ahora es como si estuvieras ante un umbral que no te atreves a traspasar. Yo no podía darme cuenta entonces de cuánta razón tenía Marie en todo, pero hoy, dijo Austerlitz, sé por qué tenía que apartarme cuando alguien se me acercaba demasiado, y por qué, al apartarme, creía estar salvado y, al mismo tiempo, me consideraba un ser espantosamente malo, un intocable. Caía el crepúsculo mientras íbamos por el parque. A ambos lados del blanco camino de arena, que continuaba en curva, había árboles y arbustos oscuros, y Marie, a la que poco después perdí por completo, sólo por mi culpa, se puso a hablar a media voz para sí, de lo que sólo recuerdo sus palabras sobre los pobres amantes qui se promenaient dans les allées désertes du parc. Estábamos casi de vuelta en el pueblo, dijo Austerlitz, y entonces, en un lugar donde la niebla blanca subía ya de los campos, vino, como saliendo de la nada, un pequeño grupo de diez o doce personas pequeñas, enviadas allí para descansar por alguna empresa estatal bohemia o quizá de algún país socialista hermano, y cruzó nuestro camino. Eran figuras llamativamente bajas, ligeramente encorvadas. Se desplazaban en fila india, y cada una de ellas sostenía en la mano uno de los vasos de plástico estropeados de los que en aquella época se bebía el agua del manantial de Mariánské Lázně. También recuerdo, añadió Austerlitz, que todas llevaban sin excepción delgados impermeables de perlón, de color gris azulado, como habían estado de moda en Occidente hacia finales de los cincuenta. Hasta hoy oigo a veces el seco crujir con que, tan inesperadamente como habían aparecido por un lado del camino, desaparecieron por el otro… Durante toda la noche después de mi última visita a la Šporkova, continuó Austerlitz, me preocuparon los recuerdos de Marienbad. En cuanto empezó a aclarar fuera, hice el equipaje, dejé el hotel de la isla de Kampa y crucé el puente de Carlos, envuelto en la niebla temprana, atravesando las callejas de la Ciudad Vieja y cruzando la todavía desierta plaza de Wenceslao hasta la estación central de la Wilsonova que, según resultó, no se parecía en nada a la idea que me había hecho de ella por el relato de Věra. La construcción de Jugendstil en otro tiempo famosa mucho más allá de Praga había sido rodeada, evidentemente en los años sesenta, de feas fachadas de cristal y defensas de hormigón, y necesité algún tiempo para encontrar una entrada al recinto parecido a una fortaleza, por una rampa para taxis que llevaba al piso bajo. La nave baja del sótano en la que me encontraba ahora estaba abarrotada de una multitud de viajeros, que habían pasado la noche allí entre sus equipajes, en grupos o familias, y que, en su gran mayoría, dormían aún. Aquel campamento inabarcable en su totalidad estaba inmerso en una luz lila rojiza, realmente infernal, que salía de una plataforma algo elevada, de sus buenos diez metros por veinte, en la que, en varias baterías, había como un centenar de máquinas tragaperras; funcionando débilmente en punto muerto zumbando para sus adentros. Pasé por encima de los cuerpos inmóviles echados en el suelo, y subí y bajé escaleras, sin poder orientarme en el laberinto de la estación, compuesto sólo, en realidad, por los más diversos puestos de venta. Una vez pregunté a un funcionario uniformado que venía hacía mí: Hlavní nádráží? Wilsonovo nádráží?, y fui conducido por él cuidadosamente de la manga, como un niño perdido, a una esquina algo apartada, ante una placa conmemorativa en la que se decía que la estación fue dedicada en 1919 a la memoria de Wilson, presidente americano amante de la libertad. Cuando había descifrado la placa y dado las gracias con la cabeza al funcionario, que había permanecido a mi lado, él me llevó, doblando unas esquinas y subiendo unos escalones, a una especie de entresuelo, desde el que podía ver, hacia arriba, la poderosa cúpula de la anterior estación Wilson o, mejor, sólo la mitad de la cúpula, porque la otra mitad había sido cortada, por decirlo así, por una nueva construcción que se adentraba en ella. A lo largo del semicírculo del borde de la cúpula corría una galería en la que habían puesto mesas de café. Allí, después de haberme comprado un billete para el Hook van Holland, estuve sentado media hora aún, hasta la salida de mi tren, intentando remontarme hacia atrás por los decenios, acordarme de cómo era cuando, en los brazos de Agáta —eso, dijo Austerlitz, me lo había contado Věra—, casi me descoyuntaba el cuello porque no quería apartar los ojos de la cúpula que, enormemente lejana, se curvaba sobre nosotros. Sin embargo, ni Agáta, ni Věra, ni yo mismo salimos del pasado. A veces me parecía como si los velos fueran a rasgarse; creía, quizá por una fracción de segundo, sentir el hombro de Agáta o ver el dibujo de la portada del cuadernillo de Chaplin que Věra me había comprado para el viaje, pero en cuanto quería retener ese fragmento o, si se puede decir así, enfocarlo mejor, desaparecía en el vacío que daba vueltas sobre mí. Tanto más me asombró, sí, dijo Austerlitz, me asustó incluso el que, un poco más tarde, cuando, inmediatamente antes de la salida del tren a las siete y trece, miré por la ventanilla del pasillo del vagón, me diera cuenta, con una certeza que no dejaba lugar a la menor duda, de que había visto ya una vez en la misma penumbra el dibujo de la cubierta de cristal y acero de los andenes, compuesto de triángulos, arcos redondos, líneas horizontales y verticales, y diagonales, y cuando el tren salió luego de la estación de forma infinitamente lenta, por un pasillo entre las partes traseras de edificios de viviendas de muchos pisos, hacia el túnel negro que atravesaba la Ciudad Nueva, y luego, atravesó con golpeteo regular el Moldava, para mí fue realmente, dijo Austerlitz, como si el tiempo se hubiera detenido desde el día de mi primera partida de Praga.

Era una mañana negra, opresiva. En la mesita de mantel blanco del vagón restaurante de los ferrocarriles checos, donde me había sentado para poder mirar mejor afuera, ardía una pequeña lámpara, rodeada de volantes rosas, como las que antes había en las ventanas de los burdeles belgas. El cocinero, con el gorro torcido sobre la cabeza, se apoyaba fumando a la entrada de su cocina, hablando con el camarero, un hombrecito flaco de pelo rizado, con chaleco de pata de gallo y pajarita amarilla. Fuera, bajo el cielo que colgaba muy bajo, pasaban campos y prados, estanques de carpas, bosques, un recodo del río, un bosquecillo de alisos, elevaciones y depresiones y, junto a Beroun, si bien recuerdo, una calera que se extendía por una zona de una milla cuadrada o más: chimeneas y silos altos como torres que desaparecían en la baja cubierta de nubes, enormes bloques rectangulares de hormigón que se había vuelto quebradizo, cubiertos de una oxidada tela ondulada, cintas transportadoras que subían y bajaban, molinos para triturar la piedra caliza, montañas de grava en forma de cono, barracas y transportes de mercancías, todo uniformemente cubierto de depósitos calcáreos y de un polvo gris pálido. Luego otra vez la abierta campiña y por ninguna parte, por mucho que mirase, algún vehículo en las carreteras, por ninguna parte un solo hombre, salvo los jefes de estación que, ya fuera por aburrimiento, ya por costumbre o a causa de algún reglamento que tenían que observar, salían a la plataforma hasta en las estaciones más pequeñas, como Holoubkov, Chrást o Rokykany, con la roja gorra en la cabeza y, según me parecía ver, en su mayoría con bigotes rubios, para no perderse, ni siquiera en aquella pálida mañana de primavera, el paso atronador del expreso de Praga. De Pilsen, donde nos detuvimos algún tiempo, sólo recuerdo, dijo Austerlitz, que salí al andén y fotografié el capitel de una columna, porque había desencadenado en mí un reflejo de reconocimiento. Sin embargo, lo que me inquietó al verla no fue si las formas complicadas del capitel, cubiertas de una costra de color morado, se habían quedado realmente en mi memoria cuando en su momento, en el verano de 1939, pasé por Pilsen con el transporte de niños, sino la idea, en sí absurda, de que aquella columna de hierro colado, en cierto modo devuelta a la vida, me recordaba y, si se puede decir así, dijo Austerlitz, daba testimonio de lo que yo mismo no recordaba. Más allá de Pilsen, el tren fue hacia las montañas que dividían Bohemia y Baviera. Pronto bosques oscuros se acercaron al trazado de la vía e hicieron más lenta la marcha. Vapores de niebla o nubes que, bajas y a la deriva, flotaban entre los abetos chorreantes, hasta que el trayecto, al cabo de una hora más o menos, volvió a subir, el valle se alejó cada vez más poco a poco, y salimos a una comarca despejada. No sé lo que había esperado de Alemania, pero, adondequiera que mirase, dijo Austerlitz, veía por todas partes poblaciones y pueblos limpios, patios de fábricas y de edificios ordenados, jardines cuidados, leña debidamente apilada bajo los techos, caminos regularmente asfaltados a través de los prados, calles por las que pasaban zumbando veloces coches de colores, bien aprovechadas parcelas boscosas, arroyos regulados y nuevos edificios de estaciones, ante los que, evidentemente, no tenían que salir los jefes de estación. El cielo se había despejado en algunos lugares, amables manchas de sol iluminaban aquí o allá el paisaje, y el tren, que en el lado checo parecía avanzar sólo con dificultad, se apresuró de pronto con una ligereza que rayaba en lo improbable. Hacia el mediodía llegamos a Nuremberg, y cuando vi ese nombre en una garita de señales, escrito con la ortografía alemana que no me era familiar (Nürnberg), volví a recordar lo que Věra había dicho del relato de mi padre sobre el Congreso del Partido Nacionalsocialista en 1936, y el entusiasmo desbordante de la gente allí congregada. Quizá por eso, dijo Austerlitz, aunque en realidad sólo había querido averiguar cuáles eran las próximas conexiones de tren, salí de la estación de Nuremberg sin pensármelo y entré en aquella ciudad para mí desconocida. Nunca había pisado antes suelo alemán, había evitado siempre saber lo más mínimo de la topografía alemana, la historia alemana o las condiciones de vida alemanas de hoy, y por eso Alemania, dijo Austerlitz, era para mí, probablemente, el más desconocido de todos los países, más ajeno incluso que el Afganistán o el Paraguay. En cuanto salí del paso subterráneo de la explanada, fui absorbido por una multitud incalculable que, como el agua de un río, fluía por toda la anchura de la calle, pero no sólo en una dirección, sino en ambas direcciones, en cierto modo río arriba y río abajo a la vez. Creo que era sábado, el día en que la gente va de compras a la ciudad e inunda esos paraísos para peatones que, al parecer, como desde entonces me han dicho, dijo Austerlitz, existen más o menos de la misma forma en todas las ciudades. Lo primero que me llamó la atención en mi excursión fue el gran número de abrigos y sombreros de loden grises, pardos y verdes y, en general, lo bien y adecuadamente que estaban todos vestidos y lo notablemente sólidos que eran los zapatos de los peatones de Nuremberg. No me atrevía a mirar mucho rato el rostro de los que venían hacia mí. También me impresionó qué pocas voces oía a mi alrededor, qué silenciosamente se movían aquellas personas por la ciudad, y me inquietó que, al levantar la vista a las fachadas de ambos lados de la calle, incluso a los edificios más antiguos a juzgar por su estilo, que se remontaba a los siglos XV o XVI, en ninguna parte, en los gabletes, marcos de ventana o alféizares, se podía ver una línea torcida o una huella de tiempos pasados. Recuerdo, dijo Austerlitz, que el pavimento era ligeramente escarpado bajo mis pies, que una vez vi dos cisnes blancos como la nieve por encima del pretil de un puente, en el agua negra, y luego, muy alto sobre los tejados de las casas, el castillo, de algún modo reducido, del tamaño de un sello de correos por decirlo así. No pude decidirme a entrar en un restaurante o a comprar algo al menos en alguno de los numerosos puestos y chiringuitos. Cuando, al cabo de una hora aproximadamente, quise rehacer el camino de la estación, tuve cada vez más la sensación de luchar contra una corriente que se había hecho más fuerte, ya fuera porque yo tenía que ir cuesta arriba, ya porque realmente se movían más personas en una dirección que en la otra. En cualquier caso, dijo Austerlitz, sentí más miedo a cada minuto, de forma que finalmente, no muy lejos de la estación, tuve que detenerme en la casa editora del Nürnberger Nachrichten, bajo el arco de una ventana de arenisca rojiza, y esperar a que la multitud de compradores hubiera disminuido un poco. Cuánto tiempo estuve con los sentidos aturdidos al borde de aquel pueblo de alemanes que pasaba por mi lado sin interrupción no puedo decirlo ya con seguridad, dijo Austerlitz, pero creo que debían de ser ya las cuatro o las cinco cuando una mujer de edad, que llevaba un sombrero tirolés con una pluma de gallo y que, sin duda por mi mochila, me tomó por una persona sin hogar, se detuvo a mi lado, sacó con dedos gotosos una moneda de un marco de su bolso, y me la alargó cuidadosamente como limosna. Todavía tenía yo en la mano esa moneda acuñada en 1956 con la cabeza del canciller Adenauer, cuando, finalmente, a última hora de la tarde, seguí mi viaje hacia Colonia, dijo Austerlitz. Casi todo el tiempo estuve en el pasillo del tren, mirando por la ventanilla. Entre Würzburg y Frankfurt, creo, el trayecto atravesaba una comarca boscosa, robles y hayas desnudos, y también coníferas, milla tras milla. Desde muy lejos recordé, mientras miraba al exterior, que en la casa del predicador en Bala y también más tarde había soñado a menudo con un país sin fronteras ni nombre, totalmente cubierto de oscuros bosques, que yo tenía que cruzar sin saber adónde, y aquello que ahora veía pasar por fuera, aquello, me di cuenta, dijo Austerlitz, era el original de las imágenes que durante tantos años me habían acosado. También entonces me acordé de otra obsesión que había tenido mucho tiempo: la de un hermano gemelo que había hecho conmigo aquel viaje interminable y que, sin moverse, se había sentado en el rincón de la ventana del compartimiento, mirando fijamente a la oscuridad. No sabía nada de él, ni siquiera cómo se llamaba, y nunca había cambiado una palabra, pero, al pensar en él, me atormentaba continuamente la idea de que, hacia el final del viaje, murió de consunción y estuvo echado con el resto de nuestras cosas en la red de equipajes. Sí, y luego, continuó Austerlitz, en alguna parte detrás de Frankfurt, cuando por segunda vez en mi vida entré en el valle del Rin, al ver la Torre de los Ratones en el, así llamado, Binger Loch, supe con absoluta certeza por qué la torre del embalse de Vyrnwy me había parecido siempre tan siniestra. No podía apartar los ojos del río que fluía en el crepúsculo pesadamente, de las gabarras que, aparentemente inmóviles, yacían sobre el agua hasta el bordillo, de los árboles y arbustos de la otra orilla, el fino rayado de los viñedos, las líneas transversales más claras de los muros de apoyo, las grises rocas y quebradas que, hacia un lado, llevaban a un reino, según pensé, prehistórico e inexplorado.

Mientras estaba todavía bajo el hechizo de aquel paisaje, para mí, dijo Austerlitz, realmente mitológico, el sol poniente se abrió paso entre las nubes, llenó el bosque entero con su resplandor e iluminó las alturas del otro lado, en las que, en el lugar por donde acabábamos de pasar, tres chimeneas gigantescas se alzaban hacia el cielo, como si la cordillera del borde oriental hubiera sido vaciada en su totalidad y fuera sólo el camuflaje exterior de un centro de producción que se extendiera bajo tierra muchas millas cuadradas. La verdad, dijo Austerlitz, es que cuando se viaja por el valle del Rin, apenas se puede saber en qué época se encuentra uno. Incluso de los castillos, que se alzan muy alto sobre el río y llevan nombres extraños y de alguna manera falsos, como Reichenstein, Ehrenfels o Stahleck, no se puede decir, cuando se contemplan desde la estación, si son de la Edad Media o fueron construidos sólo por los barones de la industria del siglo pasado. Algunos de ellos, por ejemplo el castillo del Gato y el castillo del Ratón, parecen remontarse a la leyenda, y hasta las ruinas parecen a primera vista un decorado de teatro romántico. En cualquier caso, en mi descenso por el Rin, ya no sabía en qué época de mi vida estaba. A través del resplandor del atardecer, veía la aurora incandescente que en otro tiempo se extendió por la otra orilla y pronto encendió el cielo entero, y también cuando hoy pienso en mis viajes por el Rin, de los que el segundo apenas fue menos terrible que el primero, todo se confunde en mi mente, lo que viví y lo que leí, los recuerdos que surgen y vuelven a hundirse, las imágenes que escapan y los dolorosos puntos muertos en los que ya no hay nada. Veo ese paisaje alemán, dijo Austerlitz, tal como fue descrito por viajeros anteriores, el gran río no regulado y que en algunos lugares invade las orillas, los salmones que retozan en el agua, los cangrejos que se arrastran por la fina arena; veo los oscuros dibujos de tinta china que Victor Hugo hizo de los castillos del Rin, y a John Mallord Turner mientras, no lejos de la asesina ciudad de Bacharach, sentado en un taburete plegable, pinta acuarelas con mano ágil, veo las aguas profundas del Vyrnwy y los habitantes de Llanwddyn sumergidos en él, y veo, dijo Austerlitz, al gran ejército de los ratones, del que se dice que su gris gentío fue una plaga para el país, mientras se precipitan en la corriente y, con las pequeñas gargantas apenas por encima de las ondas, nadan desesperadamente para llegar a la isla salvadora. Imperceptiblemente, el día había declinado mientras Austerlitz hablaba, y la luz comenzaba ya a disminuir cuando salimos juntos de la casa de Alderney Street para andar un trecho hacia la ciudad, por la Mile End Road, hasta el gran cementerio de Tower Hamlets, que, lo mismo que el conjunto de edificios del hospital de St. Clement, oscuro y rodeado de un alto muro de ladrillo, con el que limita, según una observación hecha por Austerlitz de pasada, era uno de los escenarios de esa fase de su historia. En el crepúsculo que lentamente caía sobre Londres, anduvimos por los caminos entre los monumentos y mausoleos, cruces de mármol, estelas y obeliscos, urnas panzudas y figuras de ángeles de piedra levantadas en la época victoriana para conmemorar a los queridos difuntos, con frecuencia sin alas o muy dañadas por otros conceptos y precisamente petrificadas en el momento de levantarse del suelo, según me pareció.

La mayoría de esos monumentos habían sido privados de su perpendicularidad o quizá derribados por completo por obra de las raíces de los arces que surgían por todas partes.

Los sarcófagos cubiertos de líquenes verde pálido, blanco grisáceo, ocre o naranja estaban rotos, las propias tumbas en parte levantadas del suelo, en parte hundidas en él, de forma que se podía creer que un terremoto hubiera sacudido el barrio de los muertos o que éstos, convocados al Juicio Final, habían salido de su morada, trastornando, en su pánico, el buen orden impuesto por nosotros. En las primeras semanas después de su regreso de Bohemia, así continuó Austerlitz su relato, ahora andando, me aprendía de memoria las fechas de nacimiento y fallecimiento de los muertos, se había llevado guijarros y hojas de hiedra a casa, también una rosa de piedra una vez y una mano de ángel rota, pero por mucho que me tranquilizaran los paseos por Tower Hamlets de día, dijo Austerlitz, tanto más me acometían de noche los terribles estados de ansiedad, que a veces duraban horas y horas y continuamente se intensificaban. Evidentemente me servía de poco haber descubierto las fuentes de mi trastorno y, mirando atrás en los años anteriores, pudiera verme con la mayor claridad como a un niño apartado de la noche a la mañana de su vida habitual: la razón no podía nada contra el sentido de rechazo y aniquilación que siempre había reprimido y ahora brotaba en mí con violencia. En medio de los quehaceres más sencillos, al atarme los cordones de los zapatos, al lavar el servicio de té o mientras esperaba que el agua hirviera en la tetera, me acometía aquella horrible ansiedad. De repente se me secaban la lengua y el paladar como si llevara días en el desierto, tenía que luchar cada vez más para respirar, mi corazón comenzaba a revolotear y palpitar hasta mi garganta, me invadía un sudor frío por todo el cuerpo, incluso en el dorso de mi mano temblorosa, y todo lo que miraba aparecía cubierto por un velo rayado de negro. Creía tener que gritar y de mis labios no salía ningún sonido, quería salir a la calle y no me movía del sitio, me veía realmente, después de una concentración larga y dolorosa, reventar por dentro y esparcir partes de mi cuerpo por una comarca oscura y lejana. Hoy no puedo decir ya cuántos de esos ataques tuve en aquella época, pero un día, después de haberme derrumbado en el camino hacia el quiosco al final de Alderney Street y haber golpeado con la cabeza en el bordillo, fui ingresado en el hospital St. Clement, después de una serie de estancias en diversos hospitales y centros, y allí volví a encontrarme en una de las salas de hombres, después de volver en mí tras un estado de ausencia mental, como luego me explicaron, de casi tres semanas de duración, que no afectó a mis funciones corporales pero paralizó todos mis procesos mentales y emociones. En el estado extrañamente irreal en que me encontraba a causa de los medicamentos que me habían administrado, paseaba por allí, dijo Austerlitz, señalando con la mano izquierda la fachada de ladrillo del edificio del establecimiento que se alzaba detrás de los muros, desconsolado y contento al mismo tiempo, dando vueltas todo el invierno por los pasillos, miraba desde arriba durante horas, por una de las empañadas ventanas, al cementerio en que ahora estamos, y no sentía en la cabeza más que las paredes calcinadas de mi cerebro.

Más tarde, cuando se produjo cierta mejoría, miraba al amanecer con el catalejo que me había prestado uno de los enfermeros a los zorros que corrían en libertad por el cementerio, luego a las ardillas, que saltaban de un lado a otro y se quedaban luego inmóviles, los rostros de las personas solitarias que aparecían ocasionalmente, y los lentos movimientos de alas de una lechuza que volaba regularmente al caer la oscuridad, en amplias curvas, sobre las lápidas. A veces hablaba con alguno de los otros pacientes del hospital, como por ejemplo con un techador, que afirmaba poder recordar con toda claridad el momento en que, en pleno trabajo, en un lugar determinado detrás de su frente, algo excesivamente tenso se había roto y, en el graznante transistor que tenía delante metido en un cabrio, oyó por primera vez a los mensajeros de la desgracia que desde entonces lo perseguían sin cesar. También pensaba allí no pocas veces en la locura del predicador Elias, dijo Austerlitz, y en la casa de piedra de Denbigh en que pereció. Sólo en mí mismo, en mi propia historia y mi estado actual me resultaba imposible pensar. Hasta principios del mes de abril, un año después de mi regreso de Praga, no me dieron de alta. La doctora que sostuvo conmigo la última conversación en el establecimiento me aconsejó buscar alguna ocupación física ligera, por ejemplo en una empresa de horticultura, y por eso, durante los dos años siguientes, todas las mañanas temprano, cuando los empleados de oficina afluían en masa a la City, yo iba en dirección opuesta a Romford, a mi nuevo lugar de trabajo, uno de los viveros de plantas ornamentales mantenido por el municipio al borde de un amplio parque, en el que, junto a los jardineros cualificados, trabajaban también algunos disminuidos físicos o necesitados de tranquilidad mental.

No sabría decir, dijo Austerlitz, por qué allí en Romford, en el curso de los meses, me restablecí en cierta medida, si fueron las personas marcadas por sus padecimientos mentales, pero también en parte alegres, en cuya compañía me encontraba, el ambiente cálido y húmedo, siempre igual, de los invernaderos, el olor del suelo musgoso que llenaba la atmósfera entera, la rectilineidad de los dibujos que se ofrecían a la vista o la continuidad del trabajo mismo, el cuidadoso picar semillas y cambiar de maceta,

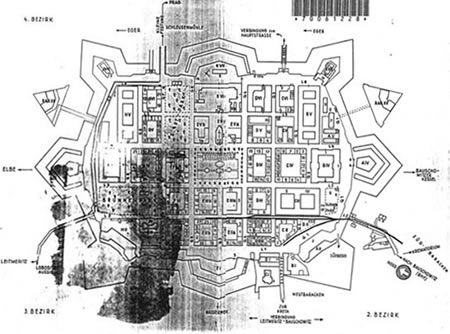

el trasplante de las plantas cuando se hacían grandes, el cuidado de las camas y el regado con la fina manguera, que era, de todas mis ocupaciones, la que más me gustaba. En las horas de la noche y en los fines de semana, dijo Austerlitz, comencé entonces, en mi época de ayudante de jardinero en Romford, a estudiar la obra de casi ochocientas páginas de letra pequeña que H. G. Adler, para mí desconocido hasta entonces, había escrito entre 1945 y 1947, en las condiciones más difíciles, en parte en Praga y en parte en Londres, sobre el establecimiento, desarrollo y organización interna del gueto de Theresienstadt, y hasta su publicación por una editorial alemana en 1955 había revisado varias veces. La lectura, que me permitió, línea a línea, conocer lo que en mi visita a la ciudad fortificada no había podido imaginarme, por mi ignorancia casi completa, se desarrolló, a causa de mis deficientes conocimientos de alemán, de forma interminablemente larga; en efecto, dijo Austerlitz, podría decir muy bien que para mí fue casi tan difícil como descifrar una escritura cuneiforme o jeroglífica egipcia o babilónica. Tenía que desentrañar sílaba a sílaba las palabras compuestas muchas veces formadas que no figuraban en mi diccionario, las cuales, evidentemente eran producidas sin cesar por el lenguaje especializado y administrativo de los alemanes que imperaba por todas partes en Theresienstadt. Y cuando había deducido por fin el significado de denominaciones y conceptos como Barackenbestandteillager (almacén de repuestos de barracones), Zusatzkostenberechnungsschein (certificado de cálculo de costos suplementarios), Bagatellreparaturwerkstiitte (taller de reparaciones menores), Menagetransportkolonnen (columnas de transporte de rancho), Küchenbeschwerdeorgane (órgano encargado de quejas de cocina), Reinlichkeitsreihenuntersuchung (inspección higiénica en serie) o Entwesungsübersiedlung (traslado de desparasitación) —para mi sorpresa, Austerlitz articulaba esas palabras alemanas enrevesadas sin titubear y sin el menor rastro de acento—, continuó, tenía que intentar, con el mismo esfuerzo, encajar el significado que yo presumía en la frase de que se tratara y en el contexto ulterior, lo que amenazaba escapárseme una y otra vez, por un lado, porque no pocas veces necesitaba para una sola página hasta medianoche y, en ese largo proceso, se perdían muchas cosas, y por otro porque el sistema del gueto, con su deformación en cierto modo futurista de la vida social, conservaba para mí el carácter de lo irreal, a pesar de que Adler lo describe hasta el último detalle en toda su realidad. Por eso me parece hoy imperdonable haber impedido la investigación de mi pasado lejano durante muchos años, sin duda no premeditadamente, pero sí por mí mismo, y que ahora sea demasiado tarde para visitar a Adler, que hasta su muerte en el verano de 1988 vivió en Londres, para hablar con él de ese lugar extraterritorial, en el que a veces, como sin duda he mencionado ya, dijo Austerlitz, había unas sesenta mil personas metidas a la fuerza en una superficie de apenas algo más de un kilómetro cuadrado, industriales y fabricantes, abogados y médicos, rabinos y catedráticos de universidad, cantantes y compositores, directores de bancos, comerciantes, taquígrafas, amas de casa, agricultores, obreros y millonarios, gentes de Praga y del resto del Protectorado, de Eslovaquia, de Dinamarca, de Holanda, de Viena y Munich, Colonia y Berlín, del Palatinado, de la Baja Franconia y de Westfalia, de las que cada uno tenía que arreglárselas con unos dos metros cuadrados de vivienda y todos, en la medida en que de algún modo pudieran hacerlo, o mejor dicho, hasta que, como se decía, fueran «envagonados» y enviados al Este,

estaban obligadas a trabajar, sin la más mínima remuneración, en alguna de las manufacturas creadas por el Departamento de Comercio Exterior para obtener beneficios, en el taller de vendajes, en la talabartería, en la producción de guarnicionería, en la fabricación de accesorios de moda, en la de suelas de madera y chanclos de cuero de vaca, en el patio del carbón, en la producción de juegos como «Tres en raya», «No te enfades, hombre» y «Para ti el sombrero», partiendo mica, esquilando conejos, embotellando tinta en polvo, criando los gusanos de seda de las SS o en los numerosos talleres de la economía interior, en la sala de prendas de vestir, la de remiendos del distrito, el puesto de venta al por menor, el depósito de trapos, con el grupo de encuadernación de libros, la brigada de cocina, el pelotón de pelar patatas, el aprovechamiento de los huesos o la sección de colchones, en el cuidado de enfermos y achacosos, en la desinfección y la lucha contra los roedores, en la oficina de ubicación, en la inspección central, en la autoadministración, que tenía su sede en la barraca BV llamada «El castillo», o en el transporte de mercancías, que dentro de los muros se realizaba con una mescolanza de los más diversos carros y con unas cuatro docenas de anticuados coches fúnebres, que habían llevado de las abandonadas comunidades rurales del protectorado a Theresienstadt, donde, con dos hombres enganchados en las lanzas y de cuatro a ocho empujando y agarrando los rayos de las ruedas, se movían por las callejas abarrotadas, extraños vehículos balanceantes de los que, pronto, se descascarilló la pintura negra plateada y, de forma tosca, se serraron las estropeadas superestructuras, los altos pescantes y los techos almenados soportados por columnas salomónicas, de forma que las partes inferiores, numeradas y escritas con cal, apenas revelaban ya su función de otro tiempo, una función, dijo Austerlitz, que evidentemente desempeñaban todavía hoy con frecuencia, porque una parte considerable de lo que en Theresienstadt había que transportar a diario eran los muertos, de los que siempre había muchos porque, por la gran densidad de población y la alimentación deficiente, no se podía contener enfermedades infecciosas como la escarlatina, la enteritis, la difteria, la ictericia y la tuberculosis, y porque la edad media de los transportados al gueto desde la zona del Reich era de más de setenta años, y esas personas, a las que, antes de ser enviadas, se les hablaba de un agradable balneario climatológico llamado Theresienstad, con hermosos jardines, caminos para pasear, pensiones y villas y a las que, en muchos casos, se las había convencido u obligado a firmar unos, así llamados, contratos de compra de hogar, por un valor de hasta ochenta mil marcos, como consecuencia de esas ilusiones que les habían hecho concebir, habían llegado a Theresienstadt equipadas de una forma completamente equivocada,

con sus mejores prendas y toda clase de cosas y recuerdos totalmente inútiles en el equipaje, a menudo ya con cuerpo y alma devastados, no dueños ya de sus sentidos, delirando, sin recordar con frecuencia ni su nombre y, en su estado debilitado, no sobrevivían al llamado «paso de las esclusas» en absoluto o sólo unos días, o bien, por la extrema transformación psicopática de su personalidad, una especie de infantilismo ajeno a la realidad, acompañado de una pérdida de la capacidad de hablar y de actuar, eran llevados inmediatamente al departamento psiquiátrico situado en la casamata del Cuartel de los Caballeros, donde, en las espantosas condiciones allí existentes, morían al cabo de una o dos semanas, de forma que, aunque no faltaban en Theresienstadt médicos ni especialistas, que, lo mejor que podían, cuidaban de sus compañeros de reclusión, y a pesar de la caldera de desinfección instalada en el secadero de malta de la antigua cervecería y de la cámara de cianuro de hidrógeno y de otras medidas higiénicas introducidas por la comandancia en una gran campaña contra los piojos, la cifra de muertos —lo que por otra parte, dijo Austerlitz, estaba totalmente de acuerdo con las intenciones de los señores del gueto— ascendió, sólo en los diez meses comprendidos entre agosto de 1942 y mayo de 1943, a más de veinte mil y, como consecuencia, la carpintería de la antigua escuela de equitación no pudo hacer ya suficientes ataúdes de madera, en el depósito central de la casamata de la puerta de acceso de la calle, hacia Bohuševice, había a veces más de quinientos cadáveres echados unos encima de otros y los cuatro hornos de nafta encendidos día y noche, en ciclos de cuarenta minutos de trabajo, fueron utilizados hasta el máximo de su capacidad, dijo Austerlitz, y además, continuó, ese sistema de internamiento y trabajos forzados de Theresienstadt, omnicomprensivo y que, en definitiva, sólo se orientaba a la extinción de la vida, cuyo plan de organización, reconstruido por Adler, regulaba con un celo administrativo descabellado todas las funciones y competencias, desde la utilización de brigadas enteras para construir el tramo final del ferrocarril de Bohusevice a la fortaleza, hasta el único vigilante de la torre, que tenía que mantener en marcha el reloj de la cerrada iglesia católica, ese sistema tenía que ser constantemente supervisado y reflejado en estadísticas, especialmente en lo que al número total de habitantes del gueto se refería, una tarea que excedía con mucho las necesidades civiles, si se piensa que continuamente llegaban nuevos transportes y que regularmente se hacían selecciones para enviar a otro lado a los excluidos, marcando sus expedientes con un R.N.E.: Ruckkehr Nicht Erwünscht (retorno no deseado), por lo que también los responsables de las SS, para quienes la corrección numérica era uno de los principios más altos, hicieron varios censos, una vez incluso, dijo Austerlitz, el 10 de noviembre de 1943, en el que todos los habitantes del gueto —sin excluir a niños, ancianos y semiimpedidos—, después de haber sido congregados ya al amanecer en los patios de las barracas, tuvieron que ir a la depresión de Bohusevice, delante de los muros, al aire libre, donde, vigilados por gendarmes armados, fueron formados en bloques bajo tablillas numeradas, sin poder salir de las filas un minuto, y obligados, durante todo aquel día cubierto de bancos de niebla húmeda y fría, a esperar a las SS, que llegaron finalmente a las tres en sus motocicletas, hicieron el recuento y lo repitieron luego dos veces, antes de que, como era hora de cenar, se quedaran convencidos de que el resultado alcanzado, junto con los pocos que quedaban dentro de los muros, correspondía efectivamente a la cifra de cuarenta mil ciento cuarenta y cinco aceptada por ellos, después de lo cual se fueron deprisa, olvidando por completo dar la orden de regreso, de forma que aquella multitud de muchos miles permaneció aquel 10 de noviembre hasta muy entrada la oscuridad en la depresión de Bohusevice, empapada hasta los huesos y crecientemente excitada, inclinados y vacilantes como juncos bajo las ráfagas de lluvia que ahora barrían el campo, hasta que finalmente, empujados por una oleada de pánico, se dirigieron en masa a la ciudad, de la que la mayoría sólo había salido aquella vez desde su traslado a Theresienstadt y donde pronto, dijo Austerlitz, después de comenzar el nuevo año, en vista de la visita prevista de una comisión de la Cruz Roja a principios del verano de 1944, que las instancias decisivas del Reich consideraban una buena oportunidad de disimular el carácter de la deportación, se emprendió la llamada Verschönerungsaktion (Campaña de embellecimiento), en el curso de la cual los habitantes del gueto, bajo la dirección de las SS, tuvieron que realizar un enorme programa de saneamiento: se instalaron céspedes, senderos para pasear y un cementerio para urnas, con columbario, se pusieron bancos e indicadores que, al estilo alemán, se adornaron con tallas alegres y ornamentaciones florales, se implantaron más de mil rosales, una casa cuna para niños de pañales y una guardería con frisos de adorno, cajones de arena, pequeñas piscinas y tiovivos, y el antiguo cine OREL, que hasta entonces había servido de alojamiento miserable para los habitantes del gueto más ancianos y donde colgaba todavía del techo la gran araña en la oscura sala, se transformó en pocas semanas en sala de conciertos y teatro, mientras que en otras partes, con cosas de los almacenes de las SS, se abrían tiendas de alimentación y utensilios domésticos, ropa de señora y caballero, zapatos, ropa interior, artículos de viaje y maletas; también había una casa de reposo, una capilla, una biblioteca circulante, un gimnasio, una oficina de correos y mensajería, un banco, cuya oficina de dirección estaba provista de una especie de escritorio de mariscal de campo y un juego de sillones, así como un café, ante el que, con sombrillas y sillas plegables, se creaba un ambiente de balneario que invitaba a los transeúntes a quedarse, y las medidas de mejora y embellecimiento no acababan, se serró, martilleó, pintó y barnizó hasta que se acercó el momento de la visita y Teheresienstadt, después de haber enviado otra vez al Este, en medio de toda aquella agitación, a siete mil quinientas de las personas menos presentables, por decirlo así para aclarar, se convirtió en una ciudad digna de Potemkin, posiblemente incluso en un El Dorado que fascinó a algún que otro habitante o le dio ciertas esperanzas, donde la comisión, compuesta de dos daneses y un suizo, al ser llevada por las calles de acuerdo con un plan y horario detalladamente elaborados por la comandancia y por las limpias aceras, fregadas con lejía muy temprano, pudo ver con sus propios ojos qué personas más amables y contentas, a las que se evitaban los horrores de la guerra, miraban por las ventanas, qué atildadamente iban todos vestidos, qué bien estaban atendidos los escasos enfermos, cómo se distribuía una buena comida en platos y se repartía el pan con blancos guantes de terliz, cómo, en todas las esquinas, carteles de acontecimientos deportivos, cafés-teatros, representaciones teatrales y conciertos invitaban, y cómo los habitantes de la ciudad, al acabar el trabajo, acudían a miles a las murallas y bastiones, y tomaban allí el aire, casi como pasajeros en un transatlántico, un espectáculo en definitiva tranquilizador, que los alemanes al terminar la visita, sea con fines de propaganda, sea para legitimar ante sí mismos su manera de proceder, recogieron en una película a la que, según cuenta Adler, dijo Austerlitz, todavía en marzo de 1945, cuando una gran parte de los que colaboraron en ella no vivían ya, se le puso una música popular judía y de la que, al parecer, se encontró una copia en la zona de ocupación británica, que él, Adler, dijo Austerlitz, sin embargo no había visto y que ahora, al parecer, había desaparecido totalmente. Durante meses, eso dijo Austerlitz, he buscado inútilmente en el Imperial War Museum y en otros lugares indicios del paradero de esa película, porque, aunque antes de salir de Praga fui a Theresienstadt y a pesar del relato de las circunstancias de allí, escrito por Adler con tanto esmero y leído atentamente por mí hasta la última nota, me resultaba imposible situarme en el gueto e imaginarme que Agáta, mi madre, hubiera estado entonces en aquel lugar. Continuamente pensaba, si volviera a aparecer la película, quizá pudiera ver o adivinar cómo fue realmente, y de forma alternativa me imaginaba que reconocería sin lugar a dudas a Agáta, una mujer joven en comparación conmigo, quizá entre los clientes del falso café, como vendedora en una tienda de accesorios de moda, donde estaría sacando con cuidado de un cajón un precioso par de guantes, o como Olympia en Los cuentos de Hofmann, que, como cuenta Adler, se representó durante la campaña de embellecimiento en Theresienstadt. También me imaginaba, dijo Austerlitz, verla en la calle con vestido de verano y una gabardina ligera: sola en un grupo de habitantes del gueto que callejeaban, se dirigía directamente hacia mí, acercándose paso a paso, hasta que finalmente, como creía sentir, salía de la película y entraba dentro de mí. Esas fantasías fueron la razón de que entrara en un estado de gran excitación cuando el Imperial War Museum, a través del Archivo Federal de Berlín, consiguió facilitarme un vídeo de la película de Theresienstadt que buscaba. Todavía recuerdo muy bien, dijo Austerlitz, cómo, en una de las cabinas de vídeo del Museo, metí la casete en la negra abertura del aparato, con manos temblorosas, y cómo entonces, sin poder absorber nada de aquello, vi desarrollarse diversos trabajos en una fragua, en el yunque y la forja, en los talleres de cerámica y talla, en la guarnicionería y la manufactura de zapatos —un continuo, absurdo martillear y batir, soldar, cortar, encolar y coser—, cómo, durante segundos, aparecían ante mí aquellos rostros desconocidos en sucesión ininterrumpida, cómo los trabajadores y trabajadoras salían al fin de la jornada de las barracas y atravesaban un campo desierto, bajo un cielo lleno de nubes blancas inmóviles, cómo jugaban al fútbol en el patio interior de un cuartel ante un público numeroso, que se agolpaba en las arcadas a nivel del suelo y en el primero y segundo pisos, cómo los hombres estaban bajo las duchas en la casa central de baños, cómo caballeros de aspecto cuidado tomaban libros a préstamo en la biblioteca, cómo una orquesta daba un auténtico concierto, cómo fuera, en los huertos situados ante los muros de la fortaleza, bañados por la luz del verano, una docena de personas se dedicaba a rastrillar las remolachas, regar los arbustos de judías y tomates y examinar las hojas de col buscando orugas de mariposa blanca, cómo después de comenzar la velada, la gente se sienta, aparentemente contenta, en bancos delante de sus casas, cómo los niños pueden todavía corretear un poco, uno lee un libro, otro habla con la vecina y más de uno se echa sencillamente junto a la ventana, con los brazos cruzados, como era antes habitual al caer la noche. Sin embargo, al principio no registré nada de esas imágenes en mi cabeza, sino que centellearon simplemente ante mis ojos en una especie de irritación continua, que aumentó aún cuando resultó, para mi espanto, que la casete de Berlín, que llevaba el título original de «El Führer regala una ciudad a los judíos», era sólo una serie de escenas agrupadas de unos catorce minutos, apenas iba más allá del comienzo y, a diferencia de lo que había esperado, no podía ver a Agáta en ninguna parte, por mucho que mirase la cinta y que me esforzara en descubrirla entre los rostros fugaces. La imposibilidad de poder ver mejor las imágenes que, en cierto modo, se desvanecían ya al aparecer, dijo Austerlitz, me condujo finalmente a la idea de encargar una copia a cámara lenta del fragmento de Theresienstadt, que se extendiera a una hora entera, y realmente, en ese documento, cuatro veces más largo, que desde entonces he visto una y otra vez, se veían cosas y personas que hasta entonces se me habían ocultado. Ahora parecía como si los hombres y mujeres trabajaran en sueños en los talleres, tanto tiempo hacía falta para que, al coser, levantaran en alto la aguja con el hilo, tan pesadamente dejaban caer sus párpados, tan lentamente se movían sus labios y levantaban los ojos hacia la cámara. Al andar parecían flotar, como si sus pies no tocaran ya el suelo. Las formas de los cuerpos se habían vuelto borrosas y, especialmente en las escenas rodadas fuera a la clara luz del día, se habían difuminado en los bordes, como los contornos de la mano humana en las fotos fluidas y electrográficas hechas en París por Louis Darget a comienzos de siglo. Los numerosos pasajes dañados de la cinta, que antes apenas había notado, se fundían ahora en una imagen, la disolvían y hacían surgir dibujos de un blanco claro, salpicado de manchas negras, que me recordaron las tomas aéreas del extremo norte o, mejor, lo que se ve en una gota de agua con el microscopio. Lo más inquietante, sin embargo, dijo Austerlitz, fue la transformación de los ruidos en la versión a cámara lenta.