Se le oía entonces, por la reja de un pozo de ventilación, que unía su dormitorio con el cuarto de estar de la planta baja y, de forma no prevista, funcionaba como una especie de medio de comunicación, cuando, durante horas, invocaba a los santos más diversos, especialmente, si no me engaña la memoria, a las mártires Catalina e Isabel, muertas de la forma más aterradora, rogándoles que intercedieran en su, como él decía, eventual comparecencia ante el trono de su Señor celestial… A diferencia del tío Evelyn, así volvió a reanudar Austerlitz sus recuerdos del Andromeda Lodge que, evidentemente, lo conmovían mucho, sacando del bolsillo de la chaqueta una especie de estuche plegable que contenía algunas fotografías de tamaño postal, a diferencia del tío Evelyn, dijo Austerlitz pues, el tío abuelo Alphonso, unos diez años mayor, que continuaba la línea de los Fitzpatrick naturalistas, parecía francamente joven. Siempre de talante sereno, se pasaba la mayor parte del tiempo al aire libre, haciendo largas excursiones, incluso con tiempo pésimo, o se sentaba cuando hacía bueno, con su bata blanca y el sombrero de paja puesto en una silla plegable, en los alrededores de la casa, y pintaba acuarelas. Al hacerlo llevaba siempre unas gafas que tenían en lugar de cristales un tejido de seda gris, de forma que veía el paisaje a través de un fino velo, con lo que los colores palidecían y el peso del mundo se deshacía ante sus ojos. Las imágenes que Alphonso llevaba al papel, dijo Austerlitz, eran en realidad sólo insinuaciones de cuadros, aquí una pendiente rocosa, allá un terraplén, un cúmulo, fragmentos casi sin color, fijados por un barniz hecho de unas gotas de agua y un grano de verde montaña o de azul ceniza. Recuerdo, dijo Austerlitz, que Alphonso nos dijo una vez a su sobrino nieto y a mí que todo palidecía ante nuestros ojos y los colores más hermosos habían desaparecido ya en su mayor parte o sólo se encontraban aún donde nadie los veía, en los jardines submarinos a muchas brazas de profundidad bajo la superficie del mar.

En su infancia, dijo, había admirado abajo, en Devonshire y Cornwall, junto a los acantilados de creta, donde el oleaje ha abierto y pulido oquedades y cubetas desde hace millones de años, la infinita variedad de lo que crecía oscilando entre lo vegetal, lo animal y lo mineral, los zooides y algas coralígenas, anémonas de mar, abanicos de mar y plumas de mar, los antozoos y crustáceos, que, en los cálices de roca dos veces al día sepultados por la marea, rodeados de largas frondas de algas y revelados luego otra vez totalmente a la luz y el aire, en todos los colores del espectro verde cardenillo, escarlata y rejalgar, amarillo azufre y negro terciopelo habían desarrollado su vida maravillosamente irisada. Una franja que subía y bajaba con las mareas rodeaba entonces toda la costa suroccidental de la isla, pero ahora, apenas medio siglo más tarde, ese esplendor había sido aniquilado casi totalmente por nuestras pasiones coleccionistas y otras perturbaciones e influencias imponderables. Otra vez, dijo Austerlitz, subimos con el tío abuelo Alphonso a la colina que había detrás de la casa, una noche tranquila y sin luna, para poder mirar el mundo misterioso de las polillas. La mayoría de nosotros, dijo Austerlitz, lo único que sabemos de las polillas es que se comen las alfombras y la ropa y por eso hay que ahuyentarlas con alcanfor y naftalina, mientras que, en realidad, son uno de los géneros más antiguos y admirables de toda la historia de la Naturaleza. Poco después de caer la oscuridad, estábamos sentados en un promontorio, muy por encima del Andromeda Lodge, detrás de nosotros las pendientes más altas y delante la inmensa oscuridad sobre el mar, y apenas Alphonso había puesto su lámpara de camisa incandescente en una hondonada plana, rodeada de brezos, y la había encendido, comenzaron las mariposas nocturnas, de las que no habíamos llegado a ver ninguna al subir, a acudir en masa en miles de curvas y espirales y rizos, hasta que, como copos de nieve, formaron una nevada silenciosa en torno a la luz, mientras que otras, chirriando ya las alas, caían sobre la sábana extendida bajo la lámpara o, agotadas de los locos círculos, se posaban en las grises profundidades de las cajas de huevos encajadas en un cajón por Alphonso para protegerlas. Sin duda recuerdo, dijo Austerlitz, que los dos, Gerald y yo, no podíamos salir de nuestro asombro ante la multiplicidad de aquellos invertebrados, normalmente ocultos a nuestras miradas, y que Alphonso nos dejó sencillamente mirar y admirar largo rato, pero ya no recuerdo qué clase de mariposas vinieron, quizá feosias trémulas (Pheosia tremula), falenas domésticas (Pyralis farinalis), banderas españolas (Anthocharis euphenoides) y catocalas negras (Mormo maura), Plusiae chrysitis y cuncunillas grasientas (Agrotis ipsilon), esfinges de las euforbias y vespertilias, partenias y viejas damas, mariposas de la muerte y hepiálidas; en cualquier caso fueron muchas docenas, de figura y apariencia tan distintas que ni Gerald ni yo podíamos abarcarlas. Algunas llevaban cuello y capa, como caballeros distinguidos, eso dijo Gerald una vez, que se dirigieran a la ópera; otras eran de un color principal sencillo y mostraban, al agitar las alas, forros fantásticos, se veían líneas transversales y onduladas, sombras, manchas en forma de hoz y campos más claros, pecas, franjas en zigzag, flecos y nervaduras y colores como no se hubieran podido imaginar, verde musgo con mezcla de azul, alazán y azafrán, amarillo de arcilla y blanco satinado, y un brillo metálico como de latón pulverizado o de oro. Muchas de ellas llevaban aún una vestidura impoluta, otras en cambio, que habían acabado casi su vida, aparecían desgastadas y desgarradas. Alphonso nos habló de cómo cada una de aquellas criaturas extravagantes tenía sus peculiaridades, cómo algunas sólo vivían en terreno de alisos, otras en calurosas pendientes de piedra, en pobres pastos o en pantanos. De las orugas que las preceden en su existencia, dijo que casi todas se alimentaban de una clase de alimento, ya fuera raíces de grama, hojas de sauce, agracejo u hojas marchitas de zarzamora, y de hecho devoraban el alimento elegido, eso dijo Alphonso, hasta perder el conocimiento, mientras que las mariposas, durante toda su vida, no comían nada más y se dedicaban únicamente a reproducirse lo más aprisa posible. Sólo parecían padecer a veces sed, y por eso había ocurrido al parecer que, en períodos de sequía, cuando durante mucho tiempo no había caído rocío por la noche, se pusieran juntas en marcha, en una especie de nube, para buscar el río o el arroyo más próximos, donde, al intentar posarse en el agua viva, se ahogaban en gran número. Y se me ha quedado también en la memoria la observación de Alphonso sobre el oído extraordinariamente sensible de las polillas, dijo Austerlitz. Eran capaces de reconocer los gritos de los murciélagos a grandes distancias, y él, Alphonso, había observado que siempre, a la noche, cuando el ama de llaves salía al patio para llamar a su gata Enid con voz chillona, alzaban el vuelo desde los arbustos y huían hacía los árboles más oscuros. Durante el día, dijo Alphonso, dormían escondidas bajo las piedras, en grietas de las rocas, entre la paja del suelo o en el follaje. La mayoría están como muertas cuando se las encuentra, y tienen que despertarse temblando o, con movimientos convulsivos de alas y patas, saltar por el suelo, antes de poder levantar el vuelo. La temperatura de su cuerpo es entonces de treinta y seis grados, como la de los mamíferos y los delfines y los atunes a toda velocidad. Los treinta y seis grados son un nivel máximo, que en la Naturaleza ha demostrado ser una y otra vez el más favorable, una especie de umbral mágico, a veces se le había ocurrido, eso, dijo Austerlitz, había dicho Alphonso, que todos los males del hombre están relacionados con esa desviación de la norma ocurrida en algún momento y con el estado de calentamiento, ligeramente febril, en que continuamente se encuentra. Hasta que llegó el amanecer, dijo Austerlitz, estuvimos aquella noche de verano en la hondonada de la montaña, muy alto sobre la desembocadura del Mawddach, mirando cómo las mariposas, quizá unas diez mil, estimó Alphonso, acudían volando. Las estelas de luz, admiradas sobre todo por Gerald, que parecían dejar tras sí en diversos anillos, serpentinas y espirales, no existían en realidad, explicó Alphonso, sino que eran sólo huellas fantasma causadas por la pereza de nuestros ojos, que creían ver aún cierto resplandor en el lugar de donde el insecto, que sólo había brillado una fracción de segundo a la luz de la lámpara, había desaparecido ya. Eran esos fenómenos irreales, dijo Alphonso, el relampaguear de lo irreal en lo real, determinados efectos de luz en el paisaje que se extendía ante nosotros o en los ojos de una persona amada, los que inflamaban nuestros sentimientos más profundos o, en cualquier caso, los que considerábamos como tales. A pesar de no haberme dedicado luego a la historia natural, dijo Austerlitz, muchas de las observaciones botánicas y zoológicas del tío abuelo Alphonso se me han quedado en la memoria. Hace sólo unos días consulté el pasaje de Darwin, que me mostró una vez, donde se describe una bandada de mariposas volando sin interrupción durante varias horas a diez millas de la costa suramericana, en la que era imposible, incluso con el catalejo, encontrar un trozo de cielo vacío entre las tambaleantes mariposas. Especialmente inolvidable, sin embargo, me ha resultado siempre lo que Alphonso nos contó entonces sobre la vida y la muerte de las polillas, y todavía hoy profeso a esas criaturas, entre todas, el mayor respeto. En los meses más cálidos ocurre no pocas veces que alguno de esos insectos voladores nocturnos se extravíe en mi casa, viniendo del trozo de jardín que hay detrás de ella. Cuando me levanto a la mañana temprano, lo veo todavía inmóvil en algún lugar de la pared. Saben, creo yo, dijo Austerlitz, que han equivocado su camino, porque, si no se los pone otra vez fuera cuidadosamente, se mantienen inmóviles, hasta que han exhalado el último aliento, efectivamente, se quedan, sujetos por sus garras diminutas, rígidas por el espasmo de la muerte, aferrados al lugar de su desgracia hasta después de acabar su vida, hasta que un soplo de aire los suelta y los echa a un rincón polvoriento.

A veces, al ver una de esas polillas que mueren en mi casa, me pregunto qué clase de miedo y de dolor sienten sin duda en el momento en que se extravían. Como sabía por Alphonso, dijo Austerlitz, no había realmente ninguna razón para negar a las criaturas más pequeñas una vida interior. No sólo nosotros y los perros, vinculados desde hace muchos siglos con nuestros sentimientos, y otros animales domésticos soñamos de noche, sino también otros pequeños mamíferos, los ratones y topos viven cuando duermen, como puede saberse por sus movimientos oculares, en un mundo sólo existente en su interior, y quién sabe, dijo Austerlitz, quizá sueñan también las polillas o la lechuga del huerto cuando mira de noche la luna. Yo mismo, en las semanas y meses que pude pasar en casa de los Fitzpatrick, no pocas veces me sentí, incluso durante el día, como si soñara. La vista desde la habitación del techo azul, que Adela llamaba siempre mi habitación, rayaba verdaderamente en lo irreal. Veía desde arriba las copas de los árboles, cedros y pinos parasol, semejantes a una tierra ondulada, que, desde la carretera que había bajo la casa, descendían hasta la orilla del río, veía los oscuros pliegues de la masa montañosa al otro lado y pasaba horas mirando el mar de Irlanda, que cambiaba continuamente con las estaciones y las condiciones atmosféricas. Cuántas veces he estado junto a la ventana abierta, sin poder pensar con claridad ante aquel espectáculo nunca repetido. Por la mañana se veía allí fuera la mitad del mundo, y el gris del aire depositado en capas sobre el agua. Por la tarde se alzaban a menudo cúmulos en el horizonte suroccidental, blancos como la nieve, pendientes y paredes escarpadas que se empujaban entre sí y se amontonaban, alzándose cada vez a más altura, tanta, me dijo Gerald una vez, dijo Austerlitz, como las cumbres de los Andes o del Karakorum. Luego caían a lo lejos chubascos, que eran arrastrados a tierra desde el mar como las pesadas cortinas de un teatro, y en las tardes de otoño las nieblas venían hacia la playa, se agolpaban en las laderas de las montañas y penetraban valle arriba. Sin embargo, especialmente en los claros días de verano había sobre toda la bahía de Barmouth un resplandor tan uniforme, que las superficies de la arena y el agua, la tierra firme y el mar, y el cielo y la tierra no podían separarse ya. Todas las formas y colores se disolvían en una neblina gris perla; no había contrastes ni graduaciones, sólo transiciones fluidas, con pulsaciones de luz, un único desdibujamiento del que sólo brotaban aún los fenómenos más fugitivos y, curiosamente, de eso me acuerdo muy bien, fue precisamente el carácter fugitivo de esos fenómenos lo que me dio entonces una especie de sensación de eternidad. Una noche, después de haber hecho en Barmouth varias compras, fuimos, Adela, Gerald, el perro Toby y yo, por el largo puente para peatones que está junto a la línea férrea, la cual, como he dicho, dijo Austerlitz, cruza el amplio estuario del Mawddach, de más de una milla. Allí, previo pago de una tasa de medio penique por cabeza, podía sentarse uno en alguno de los bancos parecidos a cabinas, protegidos por tres lados contra el viento y la intemperie, con la espalda hacia tierra y la vista en el mar. Era el final de un hermoso día del veranillo de San Martín, el aire fresco y salado soplaba a nuestro alrededor y la marea se precipitaba a la luz del atardecer, deslumbrante como una apretada bandada de caballas, por debajo del puente y río arriba, con tal fuerza y rapidez que, a la inversa, se podía creer que se iba en una barca hacia la mar. Los cuatro estuvimos sentados en silencio hasta que el sol se puso. Ni siquiera Toby, normalmente inquieto siempre, que tenía la misma extraña gorguera de pelo en torno a la cara que el perrito de la niña de Vyrnwy, se movía a nuestros pies, sino que miraba absorto las alturas todavía iluminadas, donde las golondrinas, en gran número, atravesaban el aire. Al cabo de cierto tiempo, en el que los puntos negros se volvieron cada vez más diminutos, Gerald nos preguntó si sabíamos que aquellos vencejos jamás dormían en tierra. Una vez que habían levantado el vuelo, dijo, mientras cogía a Toby y le acariciaba la barbilla, no volvían a tocar el suelo. Por eso se elevaban dos o tres millas al hacerse de noche, y planeaban allí arriba, moviendo sólo de cuando en cuando las alas desplegadas, trazando curvas, hasta que, al romper el día, descendían hasta nosotros. Tan sumido había estado Austerlitz en su historia galesa y yo en escucharla, que no nos dimos cuenta de lo tarde que se había hecho. Hacía tiempo que se habían servido las últimas rondas, y los últimos clientes, salvo nosotros dos, habían desaparecido. El barman había recogido los vasos y ceniceros, limpiado las mesas con un trapo y colocado bien las sillas, y esperaba ahora en la salida, con la mano en el interruptor de la luz, porque quería echar el cierre detrás de nosotros. La forma en que él, a quien el cansancio enturbiaba ya la vista, nos dijo Good night, gentlemen, inclinando ligeramente la cabeza a un lado, me pareció una muestra extraordinaria de respeto, casi una absolución o una bendición. Y no menos cortés y amable con nosotros fue enseguida Pereira, el gerente del Great Eastern Hotel, cuando entramos en la recepción. Con camisa blanca almidonada y un chaleco gris de paño, el pelo impecablemente peinado con raya, estaba de pie, francamente expectante, detrás de la recepción, una de esas personas raras y a menudo misteriosas, pensé al mirarlo, que están indefectiblemente en su puesto y de los que no cabe imaginar que tengan nunca la necesidad de acostarse. Después de haber quedado con Austerlitz para el día siguiente, Pereira, tras haber sabido mis deseos, me guió por una escalera al primer piso, a una habitación decorada con mucho terciopelo rojo, brocado y muebles de caoba oscura, donde estuve sentado hasta casi las tres de la mañana, en un escritorio débilmente iluminado por los faroles de la calle —la calefacción de hierro crepitaba suavemente y sólo raras veces pasaba fuera, por la Liverpool Street, alguno de los taxis negros—, para anotar con palabras clave y frases inconexas tanto como pude de lo que Austerlitz me había contado durante toda la velada. A la mañana siguiente me desperté tarde y, después del desayuno, leí largo rato los periódicos, en los que, junto a las noticias habituales de los llamados sucesos cotidianos y mundiales, tropecé con una de un hombre sencillo que, después de morir su mujer, a la que había cuidado durante una enfermedad larga y grave con la mayor entrega, había caído en una tristeza tan profunda que tomó la decisión de quitarse la vida, y concretamente por medio de una guillotina construida con sus propias manos en el rectángulo de hormigón de la escalera exterior del sótano de su casa en Halifax, que pareció a su sentido artesanal, después de sopesar a fondo otras posibilidades, el instrumento más fiable para realizar su propósito, y efectivamente, lo habían encontrado en uno de esos aparatos de decapitar, según se decía en el breve artículo, construido de una forma extraordinariamente sólida y esmerada hasta en lo más mínimo, y cuya cuchilla oblicua, como se decía luego, apenas podían levantar dos personas, con la cabeza separada del tronco y los alicates con que había cortado el alambre todavía en su mano rígida. Cuando le conté esa historia a Austerlitz, que me había recogido alrededor de las once, mientras bajábamos hacia el río por Whitechapel y Shoreditch, durante mucho rato no dijo nada, quizá porque, como me reproché luego, había encontrado de mal gusto mi forma de destacar los aspectos absurdos del caso. Sólo abajo, en la orilla del río, donde nos quedamos un rato de pie mirando el agua de un pardo grisáceo que se metía en la tierra, me dijo, mientras, como hacía a veces, me miraba con ojos muy abiertos y espantados, que podía comprender muy bien al carpintero de Halifax, porque nada podía ser peor que echar a perder incluso el fin de una vida desgraciada. Luego fuimos a pie el resto del camino, desde Wapping y Shadwell, más lejos río arriba, hasta los tranquilos depósitos de agua en los que se reflejan las torres de oficinas de Dockland, y hasta el túnel para peatones que lleva bajo la curva del río. Allí, al otro lado, subimos por el parque de Greenwich hasta el observatorio real, en el que, en aquel día frío de antes de Navidad, salvo nosotros apenas había visitantes. En cualquier caso, no recuerdo que, en las horas que pasamos allí y, cada uno por su cuenta, estudiamos los ingeniosos instrumentos de observación y medición expuestos en las vitrinas, cuadrantes y sextantes, cronómetros y péndulos, encontráramos a nadie.

Sólo en el observatorio octogonal situado sobre la vivienda de los antiguos astrónomos de la Corte, en la que Austerlitz y yo reanudamos poco a poco nuestra deslavazada conversación, apareció, si no me equivoco, un turista japonés solitario que, después de haber surgido en el umbral, silenciosamente y de improviso, dio una vez la vuelta al vacío octógono y desapareció enseguida, siguiendo la dirección de la flecha verde. Me admiró en aquella habitación, como observó Austerlitz ideal para sus ideas, la sencilla belleza de las tablas de distinta anchura del suelo, las ventanas insólitamente altas, cada una de ellas dividida en ciento veintidós rectángulos de vidrio rodeado de plomo, por los que en otro tiempo apuntaban los largos telescopios hacia las oscuridades del sol y de la luna, la intersección de las órbitas de las estrellas con la línea del meridiano, la lluvia de meteoritos de las Leónidas y los cometas que, con su cola, volaban por el espacio. Austerlitz, como era su costumbre siempre, hizo algunas fotos, algunas de las rosas de estuco blancas como la nieve del friso de flores que recorría el techo, y otras, a través de los vidrios emplomados, del panorama de la ciudad que, más allá de los terrenos del parque, se extendía hacia el norte y el noroeste, y comenzó, mientras todavía manejaba la cámara, una larga disquisición sobre el tiempo, de la que recuerdo claramente muchas cosas. El tiempo, eso dijo Austerlitz en el observatorio de Greenwich, era con gran diferencia la más artificial de todas nuestras invenciones y, al estar vinculada a planetas que giraban sobre su eje, no menos arbitraria de lo que sería, por ejemplo, un cálculo que partiera del crecimiento de los árboles o de lo que tarda en desintegrarse una piedra caliza, prescindiendo de que el día solar por el que nos regimos no es una medida exacta, por lo que, para calcular el tiempo, tuvimos que idear un sol semiimaginario, cuya velocidad de movimiento no varía y que en su órbita no se inclina hacia el Ecuador. Si Newton pensaba, dijo Austerlitz señalando por la ventana hacia abajo, a la curva de agua, deslumbrante al último reflejo del día, que rodea la llamada isla de los Perros, si Newton creía realmente que el tiempo era un río como el Támesis, ¿dónde estaba el nacimiento y en qué mar desembocaba finalmente? Todo río, como sabemos, está necesariamente limitado a ambos lados. Visto así, ¿cuáles serían las orillas del tiempo? ¿Cómo serían sus cualidades específicas, parecidas por ejemplo a las del agua, que es fluida, bastante pesada y transparente? ¿De qué forma se diferenciaban las cosas sumergidas en el tiempo de las que el tiempo no rozaba? ¿Por qué se indicaban en un mismo círculo las horas de luz y de oscuridad? ¿Por qué estaba el tiempo eternamente inmóvil en un lugar y se disipaba y precipitaba en otro? ¿No se podría decir, dijo Austerlitz, que el tiempo, a través de los siglos y milenios, no ha estado sincronizado consigo mismo? Al fin y al cabo, no hace tanto tiempo que comenzó a extenderse por todas partes. ¿Y no se rige hasta hoy la vida humana en muchos lugares de la Tierra no tanto por el tiempo como por las condiciones atmosféricas, y de esa forma, por una magnitud no cuantificable, que no conoce la regularidad lineal, no progresa constantemente sino que se mueve en remolino, está determinada por estancamientos e irrupciones, vuelve continuamente en distintas formas y se desarrolla en no se sabe qué dirección? Estar fuera del tiempo, dijo Austerlitz, que para las zonas atrasadas y olvidadas de nuestro propio país era posible hasta hace poco, casi lo mismo que en los continentes por descubrir de ultramar, sigue siendo hoy posible como antes, incluso en una metrópolis regida por el tiempo como es Londres. Efectivamente, los muertos estaban fuera del tiempo, los moribundos y los muchos enfermos que están en su casa o en los hospitales, y no sólo ellos, bastaba cierto grado de infortunio personal para cortarnos de todo pasado y futuro. Realmente, dijo Austerlitz, nunca he tenido reloj, ni un péndulo, ni un despertador, ni un reloj de bolsillo, ni, mucho menos, un reloj de pulsera. Un reloj me ha parecido siempre algo ridículo, algo esencialmente falaz, quizá porque, por un impulso interior que nunca he comprendido, me he opuesto siempre al poder del tiempo, excluyéndome de la llamada actualidad, con la esperanza, como hoy pienso, dijo Austerlitz, de que el tiempo no pasara, no haya pasado, de forma que podría correr tras él, de que todo fuera como antes o, mejor dicho, de que todos los momentos de tiempo coexistieran simultáneamente, o más bien de que nada de lo que la historia cuenta fuera cierto, lo sucedido no hubiera sucedido aún, sino que sucederá sólo en el momento en que pensemos en ello, lo que, naturalmente, abre por otra parte la desoladora perspectiva de una miseria continua y un dolor que nunca cese. Eran alrededor de las tres y media de la tarde y estaba cayendo el crepúsculo cuando salí del observatorio con Austerlitz. Durante un rato permanecimos aún en la explanada amurallada. A lo lejos se oía el sordo chirrido de la ciudad y, en lo alto, el retumbar de los grandes aviones que, con intervalos de poco más de un minuto, volaban sobre Greenwich muy bajos e increíblemente despacio, según me parecía, procedentes del nordeste, para desaparecer otra vez hacia Heathrow. Como extraños monstruos que, por la noche, volvieran a sus guaridas, flotaban sobre nosotros en el aire que se oscurecía, con alas que les salían rígidamente del cuerpo. Los plátanos de las pendientes del parque estaban ya hundidos en las sombras que crecían del suelo; delante de nosotros, al pie de la colina, estaba el amplio campo de hierba, negro como la noche, diagonalmente atravesado por dos senderos de arena clara, estaban las blancas fachadas y las columnatas del Museo Marítimo, más allá del río, en la isla de los Perros, se alzaban las centelleantes torres de cristal hacia la última luz, sobre la oscuridad que aumentaba rápidamente. Al bajar hacia Greenwich, Austerlitz me dijo que el parque había sido pintado muchas veces en los últimos años. En esos cuadros se veían los lugares de hierba y las copas de los árboles, en primer plano normalmente figuras humanas muy pequeñas, en su mayoría señoras con vestidos de color, con miriñaque y quitasol, y además venados blancos semidomados que siempre había habido en el recinto del parque. Al fondo de esos cuadros, sin embargo, detrás de los árboles y detrás de la doble cúpula de la escuela naval, se veía la curva del río y, como una línea trazada, por decirlo así, hacia el confín del mundo, la ciudad de innumerables almas, algo indefinible, agazapado y gris o de color de yeso, una especie de excrecencia o de costra de la superficie de la Tierra, y más alto aún, formando la mitad o más de todo el cuadro, el cielo, del que, muy lejos, quizá caía en ese momento la lluvia. Creo que vi por primera vez uno de esos panoramas de Greenwich en una de las casas de campo amenazadas de derribo que, como ya dije ayer, visité a menudo con Hilary durante mi estancia en Oxford. Recuerdo muy bien aún, dijo Austerlitz, cómo, en una de nuestras excursiones, después de mucho vagar por un parque densamente poblado de arces y abedules, dimos con una de esas casas abandonadas, de las que en los años cincuenta, según un cálculo que hice entonces, se demolía por término medio una cada dos o tres días. Vimos entonces no pocas casas en las que habían arrancado prácticamente todo, los estantes de libros, los revestimientos de madera y pasamanos, los tubos de latón de la calefacción y las chimeneas de mármol; casas cuyos techos se habían hundido y estaban llenas hasta la altura de la rodilla de cascotes, basura y escombros, excrementos de oveja y de ave, y el yeso desprendido del techo, apelmazado en trozos arcillosos. Iver Grove, sin embargo, dijo Austerlitz, que se alzaba en medio de la espesura del parque, al pie de una colina que descendía suavemente hacia el sur, parecía, al menos por fuera, en gran parte intacta. No obstante, cuando nos detuvimos en la ancha escalera de piedra, colonizada por helechos de lengua de vaca y otras malas hierbas, y levantamos la vista hacia las ventanas ciegas, nos pareció como si la casa estuviera presa de un espanto mudo por el fin inminente y vergonzoso que la aguardaba. Dentro, en una de las grandes salas de recibir de la planta baja, encontramos grano esparcido como en una era.

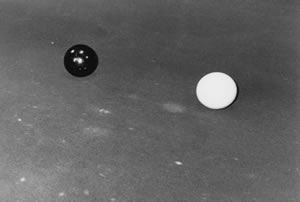

En una segunda sala, adornada de estucos barrocos, cientos de sacos de patatas se apoyaban unos en otros. Estuvimos un buen rato allí ante el espectáculo, hasta que —precisamente cuando me disponía a hacer unas fotos— el propietario de Iver Grove, que resultó ser un tal James Mallord Ashman, vino hacia la casa por la terraza que daba al oeste. Por él, que mostró la mayor comprensión por nuestro interés por aquellas casas que por todas partes se desmoronaban, supimos, en el curso de una larga conversación, que los costes de un saneamiento, por mínimo que fuera, de su casa familiar, que en los años de la guerra había sido requisada como hogar de convalecencia, hubieran superado en mucho sus propios recursos y que, por ello, había decidido trasladarse a Grove Farm, situada al otro extremo del parque y perteneciente a la propiedad, y trabajarla por sí mismo. De ahí, dijo Ashman, dijo Austerlitz, los sacos de patatas y el grano amontonado. Iver Grove había sido construida hacia 1780 por un antepasado de Ashman, dijo Austerlitz, que padecía insomnio y se había dedicado, en un observatorio que instaló en el desván de la casa, a diversos estudios astronómicos, especialmente la llamada selenografía o medición de la luna, por lo que, nos explicó Ashman, había estado también en constante relación con el miniaturista y dibujante al pastel John Russell, de Guildford, famoso más allá de las fronteras de Inglaterra, que en aquella época, durante varios decenios, trabajaba en un mapa lunar de cinco pies por cinco, que superaba con mucho, en detalle y belleza, a todas las representaciones anteriores del satélite terrestre, las de Riccioli y Casini, y también las de Tobias Mayer y Helvelius. En las noches en que la luna no salía o quedaba oculta por las nubes, dijo Ashman, cuando, al terminar la vuelta que habíamos dado juntos por la casa, entramos en la sala de billar, su antepasado había jugado contra sí mismo partida tras partida, hasta el amanecer, en aquella sala arreglada por él mismo. Desde su muerte en la Nochevieja de 1813, nadie había tocado un taco, ni su padre, ni él, Ashman, por no hablar naturalmente de las mujeres.

De hecho, dijo Austerlitz, todo estaba exactamente como debía de haber estado ciento cincuenta años antes. La poderosa mesa de caoba, lastrada por planchas de pizarra incrustadas, se alzaba, inamovible, en su sitio; el marcador, el reloj de pared, de marco dorado, los soportes para los tacos y las alargaderas, las tizas, los cepillos, los trapos de abrillantar y demás cosas indispensables para el billar estaban guardadas, y nada se tocaba nunca ni se alteraba en forma alguna. Sobre la repisa de la chimenea había un grabado inspirado en la View from Greenwich Park de Turner, y en un pupitre de escribir de pie estaba abierto todavía el libro de anotaciones en que el investigador lunar apuntaba las partidas ganadas o perdidas contra sí mismo, con su hermosa letra curva. Las contraventanas estaban siempre cerradas y no penetraba la luz del día. Esa habitación, dijo Austerlitz, había estado evidentemente tan aislada del resto de la casa, que en el transcurso de siglo y medio apenas había podido depositarse una finísima capa de polvo en las molduras, en las cuadradas losas de piedra blanca y negra y en el estirado paño verde, semejante a un universo distinto. Era como si el tiempo, que por lo común pasa irrevocablemente, se hubiera detenido, como si los años que teníamos detrás estuvieran todavía en el futuro, y recuerdo, dijo Austerlitz, que Hilary, cuando estábamos con Ashman en la sala de billar de Iver Grove, hizo una observación sobre la extraña confusión de sentimientos que invade incluso a un historiador en una habitación así, tanto tiempo cerrada al flujo de las horas y los días, y a la sucesión de las generaciones. Ashman repuso entonces que él mismo, en 1941, cuando requisaron la casa, había ocultado las puertas de la sala de billar y la de la habitación de los niños del piso superior, levantando una pared falsa, y que cuando, en el otoño de 1951 o 1952, quitó aquellos tabiques, ante los que había colocado grandes armarios roperos, y volvió a entrar en la habitación de los niños por primera vez desde hacía diez años, no hubiera hecho falta mucho, dijo Ashman, para que perdiera la razón. Simplemente al ver el tren con los vagones de la Great Western Railway y el Arca, desde la que lo miraban, en parejas, los bien educados animales salvados del Diluvio, fue como si se abriera ante él el abismo del tiempo, y cuando pasó el dedo por la hilera de muescas que, a la edad de ocho años, había tallado con furia silenciosa en el borde de la mesilla de noche que había junto a su cama, recordó Ashman, la víspera de ser enviado a la Preparatory School, la misma rabia volvió a invadirlo, y antes de que se diera cuenta de lo que hacía, estaba fuera, en el patio de atrás, disparando con su escopeta contra la torrecilla del reloj de la cochera, en cuya esfera podían verse todavía los impactos. Ashman y Hilary, Iver Grove y Andromeda Lodge, piense en lo que piense, dijo Austerlitz, mientras bajábamos por las laderas de hierba hacia las luces de la ciudad que, en amplio semicírculo, se habían encendido ante nosotros, todo me da una sensación de aislamiento y de no hacer pie. Creo que fue a principios de octubre de 1957, siguió de repente, ya a punto de continuar en el Courtauld Institute mis estudios, comenzados el año anterior, de historia de la arquitectura, cuando estuve por última vez en casa de los Fitzpatrick, para el doble funeral del tío Evelyn y del tío abuelo Alphonso, que habían muerto con un día de diferencia apenas: Alphonso, de apoplejía, mientras recogía sus manzanas favoritas en el huerto, y Evelyn, encogido de miedo y de dolor, en su lecho helado. Las nieblas de otoño llenaron el valle entero la mañana en que fueron enterrados aquellos dos hombres tan distintos, Evelyn, continuamente descontento de sí mismo y del mundo, y Alphonso, alentado por una ecuanimidad feliz. Precisamente cuando el cortejo fúnebre se dirigía al cementerio de Cutiau, el sol atravesó el velo de bruma sobre el Mawddach y una brisa acarició la orilla. Las pocas figuras oscuras, los grupos de álamos, el raudal de luz sobre el agua y el macizo de Cader Idris al otro lado eran los elementos de una escena de despedida que, curiosamente, volví a descubrir en uno de los rápidos dibujos a acuarela con que Turner anotaba a menudo lo que tenía ante los ojos, ya fuera sobre el terreno o bien luego, mirando al pasado. El cuadro, casi insustancial, que lleva el título de Funeral at Lausanne, data de 1841, es decir, de una época en que Turner apenas podía viajar y cada vez lo ocupaba más el pensamiento de su mortalidad, y quizá por eso, cuando algo así como aquel pequeño entierro en Lausana surgía de su memoria, trataba de capturar rápidamente con unas pinceladas visiones que, enseguida, volverían a evaporarse.

Sin embargo, lo que me atrajo especialmente en esa acuarela de Turner, dijo Austerlitz, no fue sólo la semejanza de la escena de Lausana con la de Cutiau, sino el recuerdo que despertaba en mí del último paseo que di con Gerald a principios de verano de 1966, por los viñedos que hay sobre Morges, a orillas del lago Leman. En el curso de mi dedicación ulterior a los cuadernos de dibujos y la vida de Turner, tropecé con el hecho, en sí totalmente insignificante pero para mí, no obstante, curiosamente conmovedor, de que él, Turner, en 1798, en un viaje por Gales, estuvo también en el estuario del Mawddach y en aquella época tenía la misma edad que yo en la del entierro de Cutiau. Cuando hablo ahora, dijo Austerlitz, me parece como si estuviera ayer entre los asistentes al entierro en el salón del lado sur de Andromeda Lodge, como si oyera todavía un ligero murmullo y a Adela diciendo que no sabía qué iba a hacer ahora, completamente sola en aquella gran casa. Gerald, que entretanto estaba en el último año de colegio y había venido expresamente a Oswestry para el entierro, me habló de las condiciones en Stower Grange, que no habían mejorado nada, y que calificó de horrible mancha de tinta que desfiguraba para siempre, como decía, las almas de los pupilos. Sólo el hecho de que, desde su ingreso en la sección de vuelo de la Cadet Force, hubiera podido volar una vez por semana, en una Chipmunk, sobre toda aquella miseria, sólo eso, dijo Gerald, hacía que no perdiera la razón. Cuanto más pudiera uno alzarse del suelo, dijo, tanto mejor, y precisamente por eso había tomado también la decisión de emprender estudios de astronomía. Hacia las cuatro de la tarde acompañé a Gerald a la estación de Barmouth. Cuando volví de allí —oscurecía ya, dijo Austerlitz, y una fina llovizna surgía en el aire, aparentemente sin precipitarse—, Adela vino a mi encuentro desde las brumosas profundidades del jardín, envuelta en una prenda de lana, en cuyo borde finamente rizado se formaban en torno a ella millones de diminutas gotas de agua, de una especie de resplandor plateado. En el brazo derecho llevaba un gran ramo de crisantemos de color herrumbre y, cuando sin decir palabra, habíamos atravesado el patio y estábamos en el umbral, levantó la mano libre y me apartó el cabello de la frente, como si, con aquel gesto, supiera que tenía el don de ser recordada. Sí, todavía veo a Adela, dijo Austerlitz; tan bella como era entonces ha seguido siendo para mí, inalterada. No pocas veces, al final de los largos días de verano, jugábamos juntos al bádminton en la sala de baile, desde la guerra vacía, de Andromeda Lodge, mientras Gerald se ocupaba de sus palomas para la noche. Golpe a golpe volaba de un lado a otro el emplumado proyectil. La trayectoria que seguía y durante la cual giraba sobre sí mismo, sin que se supiera cómo, era como una cinta blanca tendida en la hora del atardecer, y Adela flotaba en el aire, lo hubiera podido jurar, mucho más tiempo del que la fuerza de gravedad permitía, a unos palmos del parqué. Después del bádminton, nos quedábamos casi siempre un rato aún en la sala, mirando, hasta que se extinguían, las imágenes que arrojaban los últimos rayos de sol, al atravesar horizontalmente las ramas en movimiento de un espino albar, sobre la pared que había frente a las altas ventanas ojivales. Aquellos escasos dibujos que, en continua sucesión, aparecían en la superficie iluminada, tenían algo de fugaz, de evanescente, que por decirlo así nunca sobrepasaba el momento de su aparición, y sin embargo allí, en aquel entrelazamiento de sol y sombra que continuamente se renovaba, podían verse paisajes de montaña con glaciares y campos de hielo, mesetas, estepas, desiertos, campos de flores, islas marinas, arrecifes de coral, archipiélagos y atolones, bosques doblegados por la tormenta, hierba tembladera y humo a la deriva. Y una vez, todavía lo recuerdo, Adela me preguntó, inclinándose hacia mí: ¿ves las copas de las palmeras y ves la caravana que atraviesa las dunas?… Cuando Austerlitz repitió esa pregunta de Adela, para él inolvidable, estábamos ya en el camino de vuelta de Greenwich a la ciudad. El taxi avanzaba sólo lentamente en el denso tráfico del atardecer. Había empezado a llover, las luces de los faros relucían sobre el asfalto y surcaban el parabrisas cubierto de perlas plateadas. Casi una hora necesitamos para el trayecto de sólo tres millas —Greek Road, Evelyn Street, Lower Road, Jamaica Road— hasta Tower Bridge. Austerlitz iba echado hacia atrás, con los brazos alrededor de su mochila, mirando en silencio ante sí. Quizá había cerrado los ojos, pensé, pero no me atreví a mirar hacia su lado. Sólo en la estación de Liverpool Street, donde esperó conmigo en el McDonald’s a que saliera mi tren, Austerlitz, tras una observación casual sobre la iluminación deslumbrante, que no permitía ni una insinuación de sombra —el segundo de terror de la luz del relámpago, dijo, quedaba allí perpetuado, y no había noche ni día—, reanudó su historia. No volví a ver a Adela desde el día del entierro, por mi culpa, comenzó, porque durante todo el tiempo que pasé en París no volví a Inglaterra ni una sola vez, y cuando, continuó, después de empezar a desempeñar mi puesto en Londres, visité en Cambridge a Gerald, que entretanto había terminado sus estudios e iniciado sus trabajos de investigación, Andromeda Lodge había sido vendido y Adela se había ido a Carolina del Norte con un entomólogo llamado Willoughby. Gerald, que había alquilado en aquella época una casita en la diminuta población de Quy, no lejos del campo de aviación de Cambridge, y, con la parte de herencia que había recibido de la disolución de la propiedad, se había comprado una Cessna, volvía una y otra vez en todas nuestras conversaciones, tratasen de lo que tratasen, a su pasión por la aviación. Así recuerdo por ejemplo, dijo Austerlitz, que una vez, cuando hablábamos de nuestros días en el colegio en Stower Grange, me explicó de la forma más detallada cómo, después de haberme ido yo a Oxford, empleó una gran parte de las interminables horas de estudio en elaborar un sistema ornitológico cuyo criterio de clasificación más importante era el grado de aptitud para el vuelo y, cualquiera que fuera la forma en que modificara su sistema, dijo Gerald, dijo Austerlitz, las palomas figuraban siempre en cabeza, no sólo por la velocidad con que recorrían los trayectos más largos, sino también por su arte para la navegación, que las distinguía de todos los demás seres vivos. Se podía soltar a una paloma a bordo de un barco en medio de una tempestad de nieve sobre el Mar del Norte y, con tal de que las fuerzas le alcanzaran, encontraría infaliblemente el camino de vuelta a casa. Hasta hoy nadie sabía cómo esas aves, enviadas a un viaje por un vacío tan amenazador, y a las que sin duda, al presentir las enormes distancias que tendrían que recorrer, el corazón les reventaba casi de miedo, podían dirigirse a su lugar de origen. En cualquier caso, las explicaciones científicas que conocía, había dicho Gerald, según las cuales las palomas se orientaban por los astros, por las corrientes de aire o por los campos magnéticos, resultaban poco más convincentes que las diversas teorías que, siendo un muchacho de doce años, había ideado con la esperanza de que, después de resolver la cuestión, estaría en condiciones de hacer que las palomas volaran también en la dirección opuesta, es decir, por ejemplo de Barmouth al lugar de su destierro en Oswestry, y se imaginaba siempre qué ocurriría si, de repente, descendiesen planeando desde las alturas, con la luz del sol filtrándose por el plumaje de sus alas extendidas, y aterrizaran, haciendo ruidito con la garganta, en el alféizar de la ventana junto a la cual, como decía, se pasaba con frecuencia horas. La sensación de liberación que lo había acometido cuando, en uno de los aviones del Flying corps, había sentido por primera vez debajo de sí la fuerza de sustentación del aire, había dicho Gerald, había sido indescriptible, y él mismo recordaba aún, dijo Austerlitz, qué orgulloso, incluso francamente radiante, había estado Gerald cuando una vez, a finales del verano de 1962 o 1963, despegaron juntos de la pista del aeródromo de Cambridge para dar un vuelo al atardecer. El sol se había puesto ya un rato antes de nuestra partida, pero, en cuanto ganamos altura, nos rodeó de nuevo una claridad deslumbrante, que sólo disminuyó cuando, hacia el sur, seguimos la blanca franja de la costa de Suffolk, las sombras surgieron de la profundidad del mar y, poco a poco, se fueron inclinando sobre nosotros, hasta que el último resplandor se extinguió en los márgenes del mundo occidental. Pronto pudieron reconocerse sólo los contornos de la tierra que teníamos bajo nosotros, las zonas de bosque y los pálidos campos de rastrojos, y nunca olvidaré, dijo Austerlitz, la curva del estuario del Támesis que surgió delante como de la nada, una cola de dragón, negra como grasa de carro, enroscándose en la noche que irrumpía ya y en la que sólo se encendían las luces de la isla de Canvey, Sheerness y Southend-on-Sea. Más tarde, cuando trazamos una curva sobre la Picardía y volvimos a poner rumbo a Inglaterra, veíamos, si levantábamos la vista de las cifras iluminadas e indicadores, a través del cristal de la cabina, toda la bóveda del cielo aparentemente inmóvil pero en realidad en lento giro, tal como nunca había visto antes, las figuras del Cisne, Casiopea, las Pléyades, el Auriga, la Corona Borealis y como se llamen, casi perdidas en el polvo centelleante que esparcían por todos lados las miríadas de estrellas sin nombre. Fue en el otoño de 1965, continuó Austerlitz, después de haberse quedado un momento absorto en sus recuerdos, cuando Gerald comenzó a elaborar su hipótesis, que hoy sabemos revolucionaria, sobre la llamada Nébula Águila de la constelación de la Serpiente. Habló de gigantescas regiones de gas interestelar que se concentraban en formas parecidas a nubes de tormenta y se proyectaban varios años luz en el vacío, y en las que, en un proceso de condensación que continuamente se intensificaba por influjo de la gravedad, surgían nuevas estrellas. Recuerdo una afirmación de Gerald, en el sentido de que había allí verdaderas guarderías de estrellas, afirmación que no hace mucho vi confirmada en un comentario de periódico a una de las espectaculares fotografías que nos envió a la Tierra en su viaje el telescopio Hubble.

En cualquier caso, dijo Austerlitz, Gerald se trasladó entonces, para continuar sus trabajos de Cambridge, a un instituto de investigaciones astrofísicas de Ginebra, donde lo visité varias veces y fui testigo, cuando salíamos de la ciudad y caminábamos por las orillas del lago, de cómo sus ideas, como las propias estrellas, iban surgiendo paulatinamente de la niebla giratoria de sus fantasías astrofísicas. Gerald me habló entonces también de las excursiones que hacía en su Cessna sobre las montañas resplandecientes de nieve o la cumbre volcánica del Puy de Dôme, bajando por el hermoso Garona hasta Burdeos.

Sin duda estaba predestinado a no volver de uno de esos vuelos, dijo Austerlitz. Fue un mal día cuando supe que se había estrellado en los Alpes de Saboya, y quizá el comienzo de mi propia decadencia, de aquel encerrarme en mí mismo cada vez más enfermizo con el transcurso del tiempo.

Casi había pasado un trimestre cuando fui de nuevo a Londres y visité a Austerlitz en su casa de Alderney Street. Cuando nos despedimos en diciembre, habíamos convenido que, una vez más, esperaría noticias de él. En el curso de las semanas, dudé cada vez más de volver a saber nada, temí varias veces haberle hecho alguna observación irreflexiva o resultado desagradable de algún modo. Pensé también que quizá, siguiendo su costumbre anterior, podía haberse ido de viaje sencillamente, con destino desconocido y por tiempo indefinido. Si hubiera comprendido realmente entonces que para Austerlitz había momentos sin comienzo ni fin y que, por otra parte, toda su vida le parecía a veces un punto ciego sin duración, sin duda habría sabido esperar mejor. En cualquier caso, un día estaba en mi correo aquella postal de los años veinte o treinta, que mostraba un campo de tiendas blancas en el desierto egipcio, fotografía de una campaña que nadie recordaba ya, en cuyo reverso decía sólo Saturday 19 March, Alderney Street, un signo de interrogación y una A mayúscula por Austerlitz.

La Alderney Street está bastante fuera, en el East End de Londres. No lejos del llamado cruce de Mile End, donde siempre hay embotellamientos de tráfico y en cuyas aceras, los domingos, los vendedores de telas y vestidos montan sus puestos en las aceras y cientos de personas se apiñan, está esa calle, notablemente silenciosa, paralela a la ancha carretera de salida. Recuerdo ahora más o menos un bloque de viviendas bajo y de aspecto de fortaleza, al lado mismo de la esquina, un quiosco de color verde hierba, en el que, aunque las mercancías estaban expuestas, no se veía ningún vendedor, el campo de césped rodeado de una cerca de hierro colado y, se podía suponer, no hollado nunca, y el muro de ladrillo de unos cincuenta metros de largo a la derecha, a cuyo extremo, la primera de una hilera de seis o siete, estaba la casa de Austerlitz. En el interior, que daba la impresión de ser muy espacioso, sólo había el mobiliario más imprescindible, sin cortinas ni alfombras. Las paredes eran de un gris mate claro y las tablas del suelo de un gris mate oscuro. En la habitación de delante, a la que Austerlitz me llevó primero, había, además de una otomana pasada de moda, que me pareció extrañamente alargada, sólo una gran mesa, igualmente barnizada de gris mate, en la que, en líneas derechas y a intervalos exactos, había unas docenas de fotografías, en su mayoría de fecha antigua y un tanto desgastadas en los bordes. Había entre aquellas fotos que, por decirlo así, yo conocía ya, fotos de comarcas belgas desiertas, de estaciones de ferrocarril y viaductos del metro de París, del invernadero de palmeras del Jardin des Plantes, de diversas mariposas nocturnas y polillas, de palomares artísticamente construidos, de Gerald Fitzpatrick en el campo de aviación de las proximidades de Quy y de una serie de puertas y portones pesados. Austerlitz me dijo que, a veces, se sentaba allí durante horas y colocaba aquellas fotografías, u otras que sacaba de sus reservas, con el reverso hacia arriba, como en un juego de paciencia, y que, asombrándose siempre de nuevo de lo que veía, les iba dando la vuelta una a una, movía las fotos de un lado a otro y las superponía en un orden basado en parecidos de familia, o las iba eliminando del juego, hasta que no quedaba más que la gris superficie de la mesa o hasta que, agotado por el esfuerzo de pensar y recordar, tenía que echarse en la otomana. No es raro que esté aquí echado hasta la noche, sintiendo cómo el tiempo vuelve hacia atrás dentro de mí, dijo Austerlitz al pasar a la trasera de las dos habitaciones de la planta baja, donde encendió el pequeño fuego de gas y me invitó a sentarme en una de las dos sillas que había a ambos lados de la chimenea. Tampoco en aquella habitación había casi objetos de mobiliario, sólo las tablas del suelo y las paredes grises, sobre las que, en el crepúsculo que poco a poco se espesaba, se movía el reflejo de las llamas que titilaban azules. Todavía oigo el ligero susurro del gas al salir, recuerdo lo fascinado, que estuve todo el tiempo, mientras Austerlitz preparaba en la cocina el té, por la imagen reflejada del fuego que, más allá de las puertas encristaladas de la galería, a cierta distancia de la casa, parecía arder entre los arbustos del jardín, negros ya casi como la noche. Cuando Austerlitz había entrado con la bandeja del té y empezado a tostar rebanadas de pan blanco en las azules llamas de gas con un, así llamado, toasting-fork, hice una observación sobre lo incomprensible de las imágenes reflejadas, a la que respondió que también él, a menudo, después de caer la noche, se sentaba en aquella habitación, mirando aquel punto de luz, aparentemente inmóvil, y que inevitablemente tenía que pensar en cómo una vez, hacía muchos años, en una exposición de Rembrandt en el Rijksmuseum de Amsterdam, no había querido detenerse delante de ninguna de las obras maestras de gran formato, innumerables veces reproducidas, y en cambio había permanecido mucho tiempo de pie ante un cuadro pequeño, de unos veinte por treinta centímetros y procedente, por lo que recordaba, de la colección de Dublín, que, según la inscripción, representaba la huida a Egipto, aunque no había podido reconocer ni a la Sagrada Familia, ni al niño Jesús ni al animal de tiro, sino únicamente, en medio del brillante barniz negro de la oscuridad, un diminuto punto de fuego que todavía, dijo Austerlitz, tengo ante los ojos… ¿Pero dónde, añadió al cabo de un momento, debo reanudar mi historia? Compré esta casa, después de volver de Francia, por la suma hoy francamente ridícula de novecientas cincuenta libras, y luego desempeñé mi docencia treinta años, hasta que, en 1991, me jubilé anticipadamente, en parte, dijo Austerlitz, por la estupidez que, como me consta, se extiende cada vez más también por las universidades, y en parte porque confiaba en poder llevar al papel mis investigaciones sobre la historia de la arquitectura y de la civilización, como me había propuesto desde hacía tiempo. Quizá yo, eso me dijo Austerlitz, me hubiera hecho ya una idea de la amplitud de sus intereses, de la orientación de su pensamiento y del estilo de sus observaciones y comentarios, hechos siempre improvisadamente y, en el mejor de los casos, recogidos en forma provisional, que últimamente abarcaban miles de páginas. Ya en París tuve la intención de reunir en un libro mis estudios, pero luego fui aplazando cada vez más su redacción. Las diversas ideas que me hice en diversos momentos de ese libro que escribiría iban desde el plan de una obra sistemáticamente descriptiva en varios volúmenes hasta una serie de ensayos sobre temas como la higiene y el saneamiento, la arquitectura de los establecimientos penitenciarios, templos profanos, hidroterapia, jardines zoológicos, salidas y llegadas, luz y sombra, vapor y gas, y otros semejantes. Naturalmente, ya la primera ojeada a mis papeles traídos del Instituto a Alderney Street mostró que, en su mayor parte, se trataba de esbozos, que ahora me parecían inútiles, falsos y mal trazados. Lo que, hasta cierto punto, resistió el examen comencé a recrearlo y ordenarlo de nuevo, para hacer surgir ante mis ojos, como en un álbum, la imagen del paisaje, sumido ya casi en el olvido, que había recorrido como viajero.

Sin embargo, cuanto mayores eran los esfuerzos que, durante meses, dediqué a ese propósito, tanto más lamentables me parecían los resultados y tanto más me acometía, simplemente al abrir los legajos y pasar las innumerables páginas escritas por mí en el curso del tiempo, una sensación de repugnancia y de asco, dijo Austerlitz. Y, sin embargo, dijo, leer y escribir habían sido siempre su ocupación favorita. Con cuánto placer, dijo Austerlitz, me he quedado ante un libro hasta muy entrado el crepúsculo, hasta que no podía descifrar ya nada y mis pensamientos comenzaban a dar vueltas, y qué protegido me sentía cuando, en mi casa, en la noche oscura, me sentaba ante el escritorio y sólo tenía que ver cómo la punta del lápiz, al resplandor de la lámpara, por decirlo así por sí mismo y con fidelidad total seguía a su sombra, que se deslizaba regularmente de izquierda a derecha y renglón por renglón sobre el papel pautado. Ahora, sin embargo, escribir se me había hecho tan dificil, que a menudo necesitaba un día entero para una sola frase, y apenas había escrito una frase así, pensada con el mayor esfuerzo, se me mostraba la penosa falsedad de mi construcción y lo inadecuado de todas las palabras por mí utilizadas. Cuando, sin embargo, mediante una especie de autoengaño, conseguía a veces considerar que había hecho mi trabajo diario, a la mañana siguiente me miraban siempre, en cuanto echaba la primera ojeada al papel, los peores errores, inconsecuencias y deslices. Hubiera escrito poco o mucho, me parecía siempre al leerlo tan fundamentalmente equivocado, que, al punto, tenía que destruirlo y comenzar de nuevo. Pronto me resultó imposible aventurar el primer paso. Como un equilibrista en la cuerda floja que no sabe ya cómo poner un pie delante de otro, sentía sólo la oscilante plataforma debajo de mí y me daba cuenta con horror de que los extremos del balancín que centelleaban muy lejos, en los bordes de mi campo de visión, no eran ya, como antes, mis luces orientadoras, sino malignos señuelos que querían precipitarme en el vacío. De vez en cuando ocurría aún que se perfilara en mi cabeza un razonamiento con hermosa claridad, pero sabía ya, mientras eso sucedía, que no estaba en condiciones de retenerlo, porque, en cuanto tomara el lápiz, las infinitas posibilidades del idioma, a las que antes podía abandonarme con confianza, se convertirían en una mescolanza de frases de pésimo gusto. No había giro de frase que no resultara ser una lamentable muletilla, ni palabra que no sonara vacía y falaz. Y en ese espantoso estado de ánimo me pasaba horas y días mirando a la pared, me atormentaba el espíritu y aprendía poco a poco a comprender lo horrible que es que incluso la tarea o el deber más nimio, como, por ejemplo, ordenar un cajón de cosas diversas, pueda ser superior a nuestras fuerzas. Era como si alguna enfermedad ya latente en mí se dispusiera a declararse, como si algo desmoralizador y obstinado se hubiera metido en mi interior y, poco a poco, lo paralizara todo. Sentía ya tras mi frente la infame apatía que precede al desmoronamiento de la personalidad, sospechaba que en realidad no tenía memoria ni capacidad intelectual, ni una verdadera existencia, que durante toda mi vida sólo me había ido extinguiendo y apartando del mundo y de mí mismo. Si alguien hubiera venido para llevarme al patíbulo, hubiera permitido tranquilamente que me ocurriera lo que fuera sin decir palabra, sin abrir los ojos, lo mismo que las personas sumamente mareadas, cuando, por ejemplo, van en vapor por el Mar Caspio, tampoco oponen la menor resistencia si alguien les comunica que las van a tirar por la borda. Pasara lo que pasara dentro de mí, dijo Austerlitz, la sensación de pánico en que me sumía el estar a punto de escribir una frase, sin saber cómo empezar esa frase o, en general, cualquier otra, se extendió pronto a la operación, en sí más sencilla, de leer, hasta que, inevitablemente, al intentar comprender una página entera, caía en un estado de la mayor confusión. Si se puede considerar al idioma como una antigua ciudad, como un laberinto de calles y plazas, con distritos que se remontan muy atrás en el tiempo, con barrios demolidos, saneados y reconstruidos, y con suburbios que se extienden cada vez más hacia el campo, yo parecía alguien que, por una larga ausencia, no se orienta ya en esa aglomeración, que no sabe ya para qué sirve una parada de autobús, qué es un patio trasero, un cruce de calles, un bulevar o un puente. Toda la estructura del idioma, el orden sintáctico de las distintas partes, la puntuación, las conjunciones y, en definitiva, hasta los nombres de las cosas corrientes, todo estaba envuelto en una niebla impenetrable. Tampoco entendía lo que yo mismo había escrito en el pasado, sí, especialmente eso. Sin cesar pensaba únicamente: una frase así es algo que sólo supuestamente tiene sentido, en realidad, en el mejor de los casos, provisionalmente, una especie de excrecencia de nuestra ignorancia con la que, como algunas plantas y animales marinos con sus tentáculos, tanteamos a ciegas en la oscuridad que nos rodea. Precisamente lo que, por lo común, puede dar la impresión de una inteligencia metódica, la exposición de una idea por medio de cierta habilidad estilística, me parecía entonces nada más que una empresa totalmente arbitraria o demencial. En ninguna parte veía ya una conexión, las frases se disolvían en palabras aisladas, las palabras, en una sucesión arbitraria de letras, las letras en signos inconexos y éstos en una huella gris azulada, que brillaba plateada aquí o allá y que algún ser reptante había segregado y arrastrado tras sí, y cuya vista me llenaba cada vez más de sentimientos de horror y vergüenza. Un atardecer, dijo Austerlitz, saqué de la casa todos mis papeles, atados y sueltos, los libros de notas y cuadernos de notas, los archivadores y legajos de mis clases, todo lo que estaba cubierto de mi escritura, y lo tiré al extremo más lejano del jardín en el montón de estiércol, cubriéndolo con capas de hojas podridas y unas paladas de tierra. Es cierto que luego me creí durante unas semanas, mientras arreglaba mi cuarto y repintaba el suelo y las paredes, aligerado de la carga de mi vida, pero enseguida me di cuenta de que las sombras se extendían sobre mí. Sobre todo en las horas del crepúsculo vespertino, que normalmente habían sido siempre mis preferidas, me invadía una especie de angustia, al principio difusa pero luego cada vez más densa, que hacía que el hermoso espectáculo de los colores que iban desvaneciéndose se tornase en una palidez malvada y sin luz, el corazón se me encogiera en el pecho hasta una cuarta parte de su tamaño natural y en mi cabeza sólo quedara un pensamiento: en el rellano de la escalera, en un tercer piso de cierto edificio de Great Portland Street en el que hacía años, después de una visita al médico, había tenido un extraño arrebato, precipitarme por encima de la barandilla en la oscura profundidad del pozo. Visitar a alguno de mis conocidos, de todas formas no numerosos, o mezclarme con la gente de un modo normal me resultaba entonces imposible. Me horrorizaba, dijo Austerlitz, escuchar a alguien, y mucho más hablar yo, y, cuando eso siguió así, comprendí poco a poco lo aislado que estaba y había estado siempre, lo mismo entre los galeses que entre los ingleses y franceses. Nunca pensé en mi verdadero origen, dijo Austerlitz. Tampoco me había sentido perteneciente a una clase, una profesión o una fe religiosa. Entre artistas e intelectuales me sentía tan mal como en la vida burguesa, y desde hacía mucho tiempo no creía ser ya capaz de entablar una amistad personal. Apenas conocía a alguien, pensaba enseguida que me había acercado demasiado, apenas me prestaba alguien atención comenzaba a retirarme. En realidad, al final me unían a las personas sólo ciertas formas de cortesía, claramente llevadas al extremo y que, como hoy sé, dijo Austerlitz, no se orientaban tanto a la persona que fuera sino a permitirme hacer caso omiso del hecho de que siempre, hasta donde podía recordar, había estado sobre un fondo de innegable desesperación. En aquella época, después de mi labor destructora en el jardín y de haber vaciado la casa, ocurrió también que, para evitar el insomnio que me atormentaba en medida cada vez mayor, comencé a vagar de noche por Londres. Durante más de un año, creo, dijo Austerlitz, al caer la oscuridad salía de casa, caminando sin cesar, por Mile End y Bow Road, pasando por Stratford, hasta Chigwell y Romford, a través de Bethnal Green y Canonbury, atravesando Holloway y Kentish Town, hasta llegar al Hampstead Heath, hacia el sur sobre el río hasta Pecam y Dulvich, o hacia el oeste, hasta Richmond Park. Se puede ir realmente a pie, en una sola noche, casi de un extremo a otro de esta gigantesca ciudad, dijo Austerlitz y, cuando uno se acostumbra a ese caminar solitario y a encontrar en el camino sólo espectros nocturnos aislados, pronto se asombra de que por todas partes, en casas innumerables, lo mismo en Greenwich que en Bayswater o Kensington, los londinenses de todas las edades, al parecer por acuerdo hace tiempo concertado, estén echados en sus camas, tapados y, como deben creer, a seguro, mientras que, en verdad, sólo están tendidos, con el rostro vuelto hacia el suelo por miedo, como en otro tiempo en un descanso al atravesar el desierto. Mis andanzas me llevaron hasta los barrios más apartados, a las antesalas de la metrópoli a las que, de otro modo, nunca hubiera ido y, cuando se hacía de día, volvía a Whitechapel con el metro, junto con todas las demás pobres almas que a esa hora afluían de nuevo de la periferia al centro. Me pasó entonces varias veces en las estaciones que, entre los que venían hacia mí por los pasillos embaldosados, en las escaleras mecánicas que descendían escarpadamente hacia las profundidades, o a los que divisaba tras los grises cristales de un tren que partía, creía reconocer algún rostro que conocía de antes. Esos rostros conocidos tenían siempre algo distinto de todos los demás, y me perseguían e inquietaban a veces días enteros. Realmente comencé a ver entonces, la mayoría de las veces al volver de mis excursiones nocturnas, a través de una especie de un humo o velo que se desplazaba, colores y formas de una corporeidad por decirlo así disminuida, imágenes de un mundo descolorido, una escuadra de barcos de vela que, desde el estuario del Támesis que centelleaba a la luz de la tarde, surcaba el mar hacia las sombras, un coche de caballos en Spitalfields, con un cochero de chistera, una transeúnte con un vestido de los años treinta que bajaba la vista al pasar por mi lado. Era en momentos de especial debilidad, en los que creía no poder continuar, cuando tenía esas alucinaciones. A veces me parecía como si a mi alrededor se extinguieran los ruidos de la ciudad, como si el tráfico fluyera en silencio por la calzada o como si alguien me hubiera tirado de la manga. También oía cómo, a mi espalda, hablaban en algún idioma extraño, lituano, húngaro o algo así, muy ajeno, pensaba, dijo Austerlitz. En la estación de Liverpool Street, que me atraía irresistiblemente una y otra vez en mis andanzas, tuve varias de esas experiencias. Esa estación, cuya ala principal se encuentra de quince a veinte pies bajo el nivel de la calle, era, antes de su reconstrucción comenzada a finales de los ochenta, uno de los lugares más oscuros y siniestros de Londres, una especie de entrada al averno, como se ha observado muchas veces.