En los años que siguieron visité a Austerlitz casi cada vez que estaba en Londres, en su lugar de trabajo en Bloomsbury, no lejos del Museo Británico. La mayoría de las veces me pasaba una o dos horas con él en su estrecho despacho, que parecía un almacén de libros y papeles, y entre los legajos que se apilaban en el suelo y en las sobrecargadas estanterías, apenas había sitio para él, por no hablar de sus alumnos.

Austerlitz fue para mí, que al comienzo de mis estudios universitarios en Alemania no aprendí casi nada de los humanistas que allí enseñaban, que en su mayoría habían hecho su carrera académica en los años treinta y cuarenta y seguían sumidos en sus ilusiones de poder, el primer maestro al que podía escuchar desde mis tiempos de la enseñanza primaria. Me acuerdo todavía hoy de la facilidad con que comprendía lo que él llamaba sus intentos de pensar, cuando se explayaba sobre el estilo arquitectónico de la era capitalista, del que se ocupaba desde la época de sus propios estudios, especialmente de la compulsión del orden y de la tendencia al monumentalismo, que se manifestaba en tribunales de justicia y establecimientos penitenciarios, en estaciones de tren y edificios de bolsa, en óperas y manicomios y en las viviendas para trabajadores dispuestas en retículas cuadradas. Sus investigaciones, me había dicho Austerlitz una vez, habían dejado atrás hacía tiempo su objeto original, que había sido un proyecto de tesis, y se le habían escapado de las manos en interminables trabajos preparatorios de un estudio, basado totalmente en sus propias ideas, sobre las semejanzas de familia que había entre todos esos edificios. Por qué se había dedicado a un campo tan amplio, dijo Austerlitz, no lo sabía. Probablemente lo habían aconsejado mal al iniciar sus primeros trabajos de investigación. Sin embargo, también era cierto que, hasta entonces, seguía obedeciendo a un impulso no muy comprensible para él mismo, que estaba unido de algún modo a una fascinación, perceptible ya pronto en él, por la idea de una red, por ejemplo de todo el sistema ferroviario. Ya al comienzo de sus estudios, dijo Austerlitz, y más tarde durante su primera época en París, había visitado casi diariamente, sobre todo en las horas de la mañana y de la noche, alguna de las grandes estaciones, la mayoría de las veces la Gare du Nord o la Gare de l’Est, para contemplar la entrada de las locomotoras de vapor en las naves de cristal negras de hollín o el silencioso deslizarse de los trenes Pullman, brillantemente iluminados y misteriosos, que se dirigían hacia la noche como barcos en la infinita extensión del mar. No pocas veces se había sentido en las estaciones de París, que, como él decía, consideraba lugares de felicidad y desgracia, en medio de las más peligrosas y para él totalmente incomprensibles corrientes de sentimiento. Todavía puedo ver a Austerlitz cuando, una tarde en el instituto de Londres, hizo esa observación sobre la que más tarde llamó una vez manía de las estaciones, no tanto para mí como para él mismo, y ésa fue también la única alusión a su vida espiritual que se permitió conmigo, hasta que, a finales de 1975, volví a Alemania con la intención de establecerme a la larga allí, en un país natal que, tras una ausencia de nueve años, se me había vuelto extraño. Por lo que recuerdo, escribí a Austerlitz desde Munich un par de veces, pero no recibí respuesta a esas cartas, ya fuera porque, como pensé entonces, Austerlitz estaba de viaje en algún lado, o porque, así pienso ahora, evitaba escribir a Alemania. Fuera cual fuera el motivo de su silencio, el vínculo entre nosotros se rompió, y tampoco lo renové cuando, apenas un año más tarde, decidí emigrar por segunda vez y volver a la isla. Evidentemente, hubiera debido comunicar a Austerlitz el cambio imprevisto de mis planes. Si no lo hice, pudo haberse debido a que, poco después de mi regreso, cayó sobre mí una mala época, que empañó mi sentido por la vida de otros y de la que salí sólo muy poco a poco, al reanudar mis escritos largo tiempo descuidados. En cualquier caso, en todos esos años no pensé a menudo en Austerlitz, y cuando alguna vez pensaba en él, en un abrir y cerrar de ojos volvía a olvidarlo, de forma que la reanudación de nuestra relación, en otro tiempo tanto estrecha como distante, sólo se produjo dos años más tarde, en diciembre de 1996, por una rara concatenación de circunstancias. Yo estaba entonces precisamente algo inquieto, porque, al buscar una dirección en la guía de teléfonos, me había dado cuenta de que, por decirlo así de la noche a la mañana, mi ojo derecho había perdido casi totalmente la vista. Aunque levantara la vista de la página abierta ante mí y la dirigiera a las fotografías enmarcadas de la pared, con el ojo derecho sólo veía una serie de formas oscuras, extrañamente distorsionadas arriba y abajo: las figuras y paisajes que conocía en todos sus detalles se habían disuelto, de forma indiferenciada, en un amenazador rayado negro. Al mismo tiempo me parecía continuamente como si viera en los márgenes de mi campo visual con claridad no disminuida, como si sólo tuviera que dirigir la atención hacia un lado para hacer desaparecer aquella debilidad, histérica como creí al principio. Sin embargo, no lo conseguía, a pesar de haberlo probado reiteradamente. Más bien, las zonas grises parecían extenderse, y a veces, cuando abría y cerraba los ojos alternativamente, para poder comparar el grado de agudeza visual, me parecía como si también en el lado izquierdo se hubiera producido cierta disminución de la visión. Bastante alterado ya por lo que, según temía, era una pérdida progresiva de la vista, recordé haber leído una vez que, hasta muy entrado el siglo XIX, se echaba en la retina a las cantantes de ópera, antes de salir a escena, lo mismo que a las jóvenes a las que se presentaba un pretendiente, unas gotas de líquido destilado de la planta solanácea belladona, con lo que sus ojos resplandecían con un brillo arrebatado, casi sobrenatural, aunque ellas no pudieran percibir casi nada. No sé ya cómo relacioné esa reminiscencia, aquella oscura mañana de diciembre, con mi propio estado, salvo que, en mi pensamiento, tenía algo que ver con la falsedad de la apariencia hermosa y el peligro de su extinción prematura, y que, por eso, me inquieté por la continuación de mi trabajo, pero al mismo tiempo me sentía lleno, si puedo decirlo así, de una visión salvadora, en la que, liberado de tener que leer y escribir continuamente, me veía sentado en un sillón de mimbre en un jardín, rodeado por un mundo sin contornos, sólo reconocible aún por sus débiles colores. Como en los días que siguieron no se produjo ninguna mejoría en mi estado, poco antes de Navidad fui a Londres a ver a un oftalmólogo checo que me habían recomendado, y como siempre que bajo a Londres solo, también aquel día de diciembre se removió en mí una especie de sorda desesperación. Miraba el paisaje llano, casi sin árboles, sobre los gigantescos campos pardos, las estaciones de tren en las que nunca me apearía, la bandada de gaviotas que, como siempre, se había congregado en el campo de fútbol de las afueras de Ipswich, las colonias de huertos familiares, los arbustos raquíticos, cubiertos de hierba de los lazarosos muerta, que crece en los terraplenes, las marismas y canales junto a Manningtree, las barcas hundidas de lado, la torre del agua de Colchester, la fábrica de Marconi en Chelmsford, la pista de carreras de galgos vacía de Romford, las feas traseras de las casas adosadas, junto a las cuales la vía férrea se dirige a los suburbios de la metrópoli, el camposanto de Manor Park y las torres de viviendas de Hackney, todas las vistas siempre iguales, siempre, cuando voy a Londres, que pasan por mi lado y, sin embargo, no me son familiares, sino que —a pesar de los muchos años transcurridos desde mi llegada a Inglaterra— han seguido siendo ajenas y siniestras. Siento miedo especialmente cada vez en el último trecho del trayecto, cuando el tren, poco antes de entrar en la estación de Liverpool Street, pasando por varias agujas tiene que deslizarse por un paso estrecho y donde los muros de ladrillo ennegrecidos de hollín y gasoil que se alzan a ambos lados de la vía, con sus arcos redondos, columnas y nichos me recordaron también aquella mañana un columbario subterráneo. Eran ya alrededor de las tres de la tarde cuando llegué a Harley Street, a una de las casas de ladrillo malvas ocupadas casi exclusivamente por ortopedas, dermatólogos, urólogos, ginecólogos, neurólogos, psiquiatras y otorrinolaringólogos, y estuve junto a la ventana en la sala de espera de Zdenek Gregor, llena del suave resplandor de las lámparas y un poco excesivamente caldeada. Del cielo gris, suspendido muy bajo sobre la ciudad, descendían flotando algunos copos aislados que desaparecían en los oscuros abismos de los patios traseros. Pensé en el comienzo del invierno en las montañas, en el silencio completo y en el deseo que siempre tenía de niño de que todo quedara cubierto de nieve, el pueblo entero y el valle hasta las mayores alturas, y en que entonces me imaginaba cómo sería cuando en la primavera nos desheláramos y saliéramos del hielo. Y mientras en la sala de espera recordaba la nieve en los Alpes, los cristales empañados del dormitorio, las cornisas ante la entrada, las blancas caperuzas de los aisladores de los postes de telégrafo y el abrevadero de la fuente, helado a veces durante meses, me venían a la mente los primeros versos de uno de mis poemas favoritos… And so I long for snow to sweep across the low heights of London… Me imaginé que veía fuera, en la oscuridad creciente, los distritos de la ciudad surcados por innumerables calles y vías férreas, cómo hacia el este y el norte se imbricaban, un arrecife de casas sobre el siguiente y luego el siguiente y el siguiente, y que ahora, en aquella gigantesca excrecencia de piedra, caería la nieve, lenta y constantemente, hasta que todo quedara cubierto y enterrado. London a lichen mapped on mild clays and its rough circle without purpose… Un círculo exactamente así, borroso en los márgenes, dibujó Zdenek Gregor en una hoja de papel, cuando, después de haberme reconocido, trató de ilustrar la extensión de la zona gris de mi ojo derecho. Se trataba, dijo, de un defecto la mayoría de las veces sólo temporal, en el que en la mácula, como si fuera papel de pared, se formaba una burbuja, inyectada de un líquido claro. Sobre las causas de esa alteración, descrita en la literatura especializada como coriorretinopatía serosa central, reinaba una amplia incertidumbre, dijo Zdenek Gregor. Realmente sólo se sabía que aparecía casi exclusivamente en hombres de mediana edad, entregados a leer y escribir con exceso. Inmediatamente después de la consulta habría que hacer aún, dijo, para determinar más exactamente el lugar de la retina dañado, una, así llamada, angiografía fluorescente, es decir, una serie de fotografías de mi ojo, o mejor, si había entendido bien, del fondo del ojo a través del iris, la pupila y el humor vítreo. Su ayudante técnico, que me aguardaba ya en una pequeña habitación expresamente dispuesta para ese fin, era un hombre muy elegante de turbante blanco, casi, pensé tontamente, como el profeta Mahoma. Me subió cuidadosamente la manga de la camisa y metió la punta de una aguja, sin que yo sintiera lo más mínimo, en la vena que sobresalía bajo el pliegue de la parte interior de mi codo. Mientras dejaba que penetrara en mi sangre el líquido de contraste, me dijo que podía ser que al cabo de un rato sintiera un ligero malestar. En cualquier caso, la piel se me pondría de un amarillo descolorido durante unas horas. Después de haber esperado en silencio algo más, cada uno en su sitio en la sala iluminada por una débil lamparita, como un compartimiento de coche cama, me rogó que me acercara y pusiera la cabeza en una especie de soporte de un armazón fijado a la mesa, con la barbilla en una depresión plana y la frente contra una banda de hierro.

Y ahora, al escribir esto, vuelvo a ver los puntitos de luz que, a cada presión sobre el disparador, saltaban hacia mis ojos, muy abiertos. Media hora más tarde estaba sentado en el Salon Bar del Great Eastern Hotel, en la Liverpool Street, aguardando el siguiente tren a casa. Había escogido un rincón oscuro, porque, entretanto, me sentía realmente mal con mi piel amarilla. Ya en el trayecto en taxi hasta allí había pensado que el vehículo trazaba amplias curvas a través de un parque de atracciones, de tal manera daban vueltas en el parabrisas las luces de la ciudad, y también ahora giraban ante mis ojos los débiles globos de los apliques, los espejos que había detrás del bar y las baterías multicolores de botellas de bebidas alcohólicas, como si estuviera en un tiovivo. Con la cabeza apoyada en la pared y respirando hondo y despacio cuando me venían náuseas, llevaba observando un rato ya a los trabajadores de las minas de oro de la City, que a esa hora temprana de la noche acudían a su abrevadero habitual, todos parecidos, con sus trajes azul oscuro, camisas a rayas y corbatas de colores chillones, y mientras trataba de comprender las misteriosas costumbres de aquella especie animal no descrita en ningún bestiario, su forma de apiñarse, su comportamiento semisociable y semiagresivo, su modo de enseñar la garganta al vaciar el vaso, el murmullo de sus voces cada vez más excitado o la súbita desaparición de éste o de aquél, noté de repente, al borde de aquella turba ya tambaleante, a una persona aislada que no podía ser otra que Austerlitz, a quien, como me di cuenta en aquel momento, echaba en falta desde hacía veinte años. No había cambiado de aspecto, ni en su porte ni en su ropa, y hasta llevaba todavía su mochila al hombro. Sólo el cabello rubio y ondulado, que le brotaba igual que antes de la cabeza de una modo extraño, se había vuelto más pálido. A pesar de ello, él, al que siempre había considerado unos diez años mayor que yo, parecía ahora diez años más joven, ya fuera porque yo mismo estaba mal, ya porque él pertenecía a ese tipo de solteros que conservan hasta el fin algo juvenil. Por lo que recuerdo, estuve bastante rato totalmente cohibido, en mi asombro por el inesperado retorno de Austerlitz; en cualquier caso, me acuerdo de que, antes de dirigirme hacia él, pensé bastante rato en su semejanza, que me llamaba la atención por primera vez, con Ludwig Wittgenstein, y en la expresión de espanto que los dos tenían en la cara. Creo que fue sobre todo la mochila, de la que Austerlitz me contó luego que, poco antes de iniciar sus estudios, la había comprado de excedentes del ejército sueco, por diez chelines, en un surplus-store de Charing Cross Road, y de la que afirmó que era la única cosa realmente fiable en su vida, aquella mochila, creo, fue la que me dio la idea, en sí disparatada, de que había cierto parecido físico entre él, Austerlitz, y el filósofo fallecido de cáncer en 1951 en Cambridge.

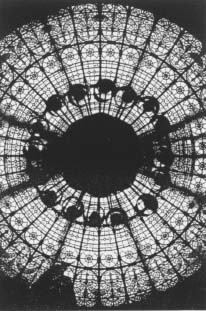

Wittgenstein llevaba también continuamente su mochila, en Puchberg y Otterthal lo mismo que cuando iba a Noruega, o a Irlanda, o a Kazajstán, o a casa con sus hermanas para pasar la Navidad en la Alleegase. Siempre y por todas partes, esa mochila, sobre la que Margarete escribe una vez a su hermano que la quiere casi tanto como a él, viajó con Wittgenstein, creo, incluso a través del Atlántico, en el Queen Mary, y luego de Nueva York a Ithaka. Cada vez más me parece ahora, cuando tropiezo en alguna parte con una fotografía de Wittgenstein, como si Austerlitz me mirase desde ella o, cuando miro a Austerlitz, como si viera en él a aquel desgraciado pensador, tan encerrado en la claridad de sus reflexiones lógicas como en la confusión de sus sentimientos, tan notables eran las semejanzas entre los dos, en la estatura, en la forma de estudiarlo a uno como por encima de una barrera invisible, en su vida sólo provisionalmente organizada, en su deseo de arreglárselas siempre con lo menos posible y en su incapacidad, no menos característica en Austerlitz que en Wittgenstein, para demorarse en cualquier tipo de preliminares. Así, Austerlitz, aquella noche en el bar del Great Eastern Hotel, sin malgastar palabra en nuestro encuentro, ocurrido de forma puramente casual después de tanto tiempo, reanudó la conversación más o menos donde la había interrumpido. Se había pasado la tarde, dijo, echando una ojeada al Great Eastern, que pronto sería totalmente renovado, principalmente al templo masónico, incorporado a fines de siglo por los directores de la compañía de ferrocarriles al hotel, que entonces acababa de terminarse y amueblarse de la forma más lujosa. En realidad, dijo, he renunciado hace tiempo a mis estudios arquitectónicos, pero a veces recaigo en mis viejas costumbres, aunque ahora no tome notas ni haga dibujos ya, sino que me limite a mirar todavía con asombro las extrañas cosas que hemos construido. No había ocurrido ese día otra cosa, cuando su camino lo hizo pasar junto al Great Eastern y, obedeciendo a una idea súbita, entró en el vestíbulo y allí, según resultó, fue recibido de la forma más atenta por el gerente, un portugués llamado Pereira, a pesar de mi petición, desde luego no muy corriente, dijo Austerlitz, y de mi peculiar aspecto. Pereira, siguió diciendo Austerlitz, me llevó por una amplia escalera al primer piso y abrió para mí, con una gran llave, el portal por el que se entra en el templo, una sala revestida de losas de mármol de color beige y de ónice marroquí rojo, con suelo ajedrezado blanco y negro y un techo abovedado, en cuyo centro una sola estrella dorada despide sus rayos hacia las nubes oscuras que la rodean por todas partes.

Luego recorrí con Pereira todo el hotel, en gran parte ya cerrado, el comedor con capacidad para más de trescientos invitados bajo la alta cúpula de cristal, los salones para fumadores y billares, subiendo por las suites y escaleras hasta el cuarto piso, donde antes estaban las cocinas, y bajando al primero y segundo sótanos, en otro tiempo un frío laberinto para almacenar vino del Rin, burdeos y champaña, preparar millares de pasteles y sazonar verduras, carne roja y pálida carne de ave. Sólo el sótano del pescado, donde percas, lucios, platijas, lenguados y anguilas se amontonaban sobre losas cortadas en pizarra negra, incesantemente inundadas de agua, era, como me dijo Pereira, un pequeño reino de los muertos, dijo Austerlitz, y que, si no fuera ya tan tarde, haría conmigo otra vez una ronda. Sobre todo le gustaría mostrarme el templo y, en él, el cuadro ornamental de tonos dorados del arca de tres pisos flotando bajo un arco iris, a la que en ese momento regresa la paloma, llevando en el pico la rama verde.

De forma extraña, dijo Austerlitz, aquella tarde, mientras estaba con Pereira ante aquel hermoso motivo, había pensado en nuestros encuentros belgas hacía ya tanto tiempo, y en que pronto tendría que encontrar para su historia, que sólo en los últimos años había averiguado, un oyente como yo había sido en Amberes, Lieja y Zeebrugge. Y si me había encontrado ahora en el bar del Great Eastern Hotel, en el que nunca había entrado en su vida, era, contra toda probabilidad estadística, de una lógica interna asombrosa y realmente ineludible. Austerlitz enmudeció después de decir eso y, según me pareció, estuvo mirando un rato muy a lo lejos. Toda mi infancia y juventud, comenzó por fin mientras volvía a mirarme, no supe quién era en realidad. Desde mi punto de vista de hoy, comprendo naturalmente que sólo mi nombre y el hecho de que hasta mis quince años se me ocultara hubieran tenido que ponerme sobre la pista de mis orígenes, pero en los últimos tiempos me ha resultado claro también por qué una instancia anterior o superior a mi capacidad de pensar, y que al parecer reina en alguna parte de mi cerebro con la mayor cautela, me ha protegido siempre de mi propio secreto, impidiéndome sistemáticamente sacar las conclusiones más lógicas y hacer las investigaciones pertinentes. No ha sido fácil salir de mis inhibiciones hacia mí mismo, ni será fácil exponer el asunto ahora en sucesión medianamente ordenada. Me crié, así comenzó Austerlitz aquella noche en el bar del Great Eastern Hotel, en la pequeña ciudad de provincias de Bala, Gales, en casa de un predicador calvinista y antiguo misionero que se llamaba Emyr Elias y estaba casado con una mujer medrosa, de familia inglesa. Siempre me ha sido imposible volver a pensar en aquella casa desgraciada, que estaba aislada del pueblo en un alto y era demasiado grande para dos personas y un único niño. En el piso superior había varias habitaciones que permanecían cerradas año tras año. Todavía hoy sueño a veces que una de aquellas puertas cerradas se abre y yo, cruzando el umbral, entro en un mundo más amable y menos ajeno. Algunas de las habitaciones no cerradas tampoco se utilizaban. Amuebladas sólo escasamente con una cama o un armario, con las cortinas corridas incluso durante el día, estaban sumidas en una especie de penumbra que pronto borró en mí todo sentido de mi propia personalidad. Por eso no recuerdo ya casi nada de mis primeros tiempos en Bala, salvo lo mucho que me dolió que me llamarán de repente por otro nombre, y lo terrible que fue, después de haber desaparecido mis cosas, tener que andar por allí con aquellos pantalones cortos ingleses, las medias hasta la rodilla, que continuamente se me bajaban, una camiseta como de red de pescar y una camisa de color gris ratón, demasiado ligera. Y recuerdo que, en mi estrecha cama de la casa del predicador, estaba a menudo despierto durante horas, tratando de imaginarme los rostros de los que, eso temía, yo había abandonado por mi propia culpa; pero sólo cuando el cansancio me paralizaba y se me cerraban los párpados en la oscuridad, veía, por un momento inconcebible, a mi madre, que se inclinaba sobre mí, o a mi padre, que, sonriendo, se ponía el sombrero. Después de ese consuelo resultaba mucho peor despertarse a la mañana siguiente, tener que comprender cada día otra vez que no estaba ya en casa, sino en algún lugar muy lejano, en una especie de cautividad. Sólo recientemente he vuelto a recordar cuánto me oprimía el que, durante todo el tiempo que estuve con el matrimonio Elias, nunca abrieran una ventana, y por eso quizá años después, un día de verano, cuando, de camino a algún lado, pasé junto a una casa cuyas ventanas estaban todas abiertas, me sentí fuera de mí mismo de una forma tan indescriptible. Al reflexionar en esa experiencia de liberación, volví a recordar hace unos días que una de las dos ventanas de mi dormitorio estaba tapiada por dentro, mientras que por fuera había permanecido inalterada, una circunstancia que, como nadie está al mismo tiempo dentro y fuera, sólo descubrí a la edad de trece o catorce años, aunque debió de inquietarme durante toda mi infancia en Bala. Siempre me helaba en la casa del predicador, siguió diciendo Austerlitz, no sólo en invierno, en que a menudo se encendía únicamente el hogar de la cocina y no era raro que el suelo de piedra de la entrada estuviera cubierto de escarcha, sino también en el otoño y hasta muy entrada la primavera, y en aquellos veranos infaliblemente lluviosos. Y, lo mismo que en la casa de Bala reinaba el frío, también reinaba en ella el silencio. La mujer del predicador estaba continuamente ocupada con la casa, quitando el polvo y fregando las baldosas, haciendo la colada, limpiando los apliques de latón de las puertas o preparando las pobres comidas que normalmente tomábamos en silencio. De vez en cuando se limitaba a recorrer la casa comprobando que todo —inamovible, como tenía que ser siempre para ella— estuviera en su sitio. Una vez la encontré sentada en una silla, en una de las habitaciones semivacías del piso superior, con lágrimas en los ojos y la nariz, y un pañuelo arrugado en la mano. Cuando me vio de pie en el umbral, se levantó, me dijo que no era nada, sólo un enfriamiento que había atrapado y, al salir, me pasó los dedos por el pelo, única vez, que yo recuerde, que ocurrió eso. Entretanto el predicador, como era su costumbre inalterable, estaba en su estudio, que daba sobre un rincón oscuro del jardín, pensando en el sermón que pronunciaría el domingo siguiente. Nunca escribió ninguno de esos sermones, sino que los elaboraba únicamente en su cabeza, torturándose por lo menos durante cuatro días. Todas las noches salía de su estudio totalmente abatido, sólo para volver a desaparecer en él a la mañana siguiente. Los domingos, cuando comparecía ante la comunidad congregada en la capilla y, a menudo durante una hora, con elocuencia poderosa y realmente conmovedora, como todavía me parece oír, dijo Austerlitz, explicaba el Juicio Final que nos aguardaba a todos, los colores del Purgatorio y los tormentos de la condenación, así como, con las más maravillosas imágenes estelares y celestiales, la entrada de los justos en la Bienaventuranza eterna, era un hombre distinto. Siempre conseguía, al parecer sin esfuerzo, como si inventara las cosas más espantosas improvisando, llenar los corazones de sus feligreses de tal arrepentimiento que no pocos de ellos, al terminar el servicio religioso, se iban a casa con el rostro blanco como la cal. Él, el predicador, sin embargo, estaba el resto del domingo de un humor relativamente alegre. Durante la comida, que empezaba siempre con una sopa de tapioca, hacía medio en broma algunas observaciones didácticas a su mujer, exhausta de cocinar, se informaba de cómo me iban las cosas, normalmente preguntando «And how is the boy?», y trataba de sacarme un poco de mi taciturnidad. Al final de la comida venía siempre el flan de arroz, que era el plato favorito del predicador y que éste disfrutaba la mayoría de las veces en silencio. En cuanto la comida terminaba, se echaba una hora en el canapé para descansar, o se sentaba, cuando hacía buen tiempo, en el jardín delantero de la casa, bajo el manzano, y miraba al valle abajo, contento del trabajo realizado aquella semana como el Señor de los Ejércitos después de crear el mundo. Antes de ir a las plegarias de la noche, sacaba de su pupitre de persiana la cajita de lata en que guardaba el calendario publicado por la Iglesia de los Metodistas Calvinistas de Gales, un librito gris, bastante desgastado, que indicaba los domingos y días festivos de los años 1928 a 1946 y donde, semana a semana, había hecho sus anotaciones sucesivamente frente a cada fecha, para lo que sacaba el delgado lápiz de tinta del lomo del librito, humedecía la punta con la lengua y, muy lenta y pulcramente, como un colegial bajo vigilancia, anotaba la capilla donde había predicado ese día, y los pasajes de la Biblia en que se había basado, por ejemplo, bajo el 20 de julio de 1939: The Tabernacle, Llandrillo: Psalms CXXVII, 4 «He telleth the number of the stars: he calleth them all by their names», o bajo el 3 de agosto de 1941: Chapel Uchaf, Gilboa: Zephaniah III, 6 «I have cut off the nations: their towers are desolate; I made their streets waste, that none passeth by», o bajo el 21 de mayo de 1944: Chapel Bethesda, Corwen: Isaiah XLVIII, 18 «O that thou hadst hearkened to my commandments! then had thy peace been as a river and thy righteousness as the waves of the sea!». La última anotación en el librito, que es una de las pocas posesiones del predicador que pasaron a mis manos después de su muerte y que, en los últimos tiempos, he hojeado a menudo, dijo Austerlitz, fue hecha en una de las hojas añadidas. Está fechada el 7 de marzo de 1952 y dice: Bala Chapel: Psalms CII,6 «I am like a pelican in the wilderness. I am like an owl in the desert». Naturalmente, los sermones dominicales, de los que debo de haber escuchado más de quinientos, se me fueron de la cabeza en su mayor parte, pero, aunque el significado de las distintas frases y palabras me estuviera vedado durante mucho tiempo, comprendía sin embargo, tanto si Elias utilizaba el inglés como el galés, que se trataba de lo pecaminoso y del castigo de los hombres, del fuego y las cenizas y del inminente fin del mundo. Sin embargo, no son esas bíblicas imágenes de destrucción las que se relacionan hoy en mi recuerdo con la escatología calvinista, dijo Austerlitz, sino lo que vi con mis propios ojos cuando estaba de viaje con Elias. Muchos de sus colegas más jóvenes fueron llamados poco después de empezar la guerra al servicio militar, y Elias, por ello, tenía que pronunciar sermones, al menos un domingo cada dos, en otra parroquia, a menudo muy alejada. Viajábamos por el país al principio en un pequeño vehículo de dos ruedas tirado por un poni casi tan blanco como la nieve, en el que Elias, según su costumbre, iba a la ida en el más sombrío estado de ánimo. A la vuelta, sin embargo, su humor se iluminaba, como en su casa las tardes de domingo; efectivamente, ocurría incluso que se pusiera a tararear para sí y, de vez en cuando, chasqueara el látigo sobre las orejas del caballito. Y esos aspectos luminosos y oscuros del predicador Elias tenían su reflejo en el paisaje montañoso que nos rodeaba. Recuerdo, dijo Austerlitz, que una vez atravesamos el interminable valle del Tanat, a derecha y a izquierda, en las pendientes, nada más que arbustos retorcidos, helechos y vegetación de color herrumbre, y luego, el último trecho hasta el collado, sólo rocas grises y niebla que se iba desplazando, de forma que temí que nos estuviéramos acercando al último confin del mundo. A la inversa, una vez presencié, cuando acabábamos de llegar al paso de Pennant, cómo, en un muralla de nubes que se estaba formando al oeste, se abría un hueco y los rayos del sol caían por una estrecha vía sobre el fondo del valle, que estaba muy abajo ante nosotros, a una profundidad de vértigo. Donde hacía un momento no había habido más que una oscuridad insondable, resplandecía ahora, rodeado de sombras negras por todas partes, un pequeño pueblo, con unos cuantos huertos frutales, praderas y campos que centelleaban verdes como la Isla de los Bienaventurados y, cuando bajamos por el paso con caballo y vehículo, todo se hizo cada vez más claro, las laderas de las montañas se destacaron luminosas de la oscuridad, la hierba fina, curvada por el viento, relucía allí abajo, en las orillas del riachuelo, los plateados sauces brillaban, y pronto volvimos a salir de aquellas alturas yermas, entre árboles y arbustos, entre los robles que susurraban suavemente, los arces y los serbales que, por todas partes, tenían ya bayas rojas. Una vez, creo que a los nueve años, estuve con Elias algún tiempo muy abajo, en el sur de Gales, en una región donde los flancos de las montañas, a ambos lados de la carretera, habían sido abiertos y los bosques destrozados y talados. Ya no recuerdo cómo se llamaba el pueblo al que llegamos al caer la noche. Estaba rodeado de escoriales de carbón, cuyos derrames llegaban en algunos sitios hasta las calles. Como alojamiento nos habían preparado una habitación en casa de uno de los principales de la iglesia, desde la que podía verse una torre de extracción con una rueda gigantesca, que giraba unas veces de un modo y otras de otro en la oscuridad que se iba espesando, y más lejos, valle abajo, se veían, a intervalos regulares de tres o cuatro minutos quizá, altos haces de llamas y chispas de los hornos de fundición de una planta siderúrgica, que ascendían muy alto en el cielo. Cuando yo estaba ya en la cama, Elias se quedó largo rato aún sentado en un taburete junto a la ventana, mirando afuera en silencio. Creo que fue la vista del valle que, de forma cambiante, unas veces se iluminaba por el resplandor del fuego para volver a hundirse enseguida en la oscuridad, la que inspiró a Elias el sermón que pronunció al día siguiente sobre la Revelación, un sermón sobre la venganza del Señor, la guerra y la devastación de las moradas humanas, con el que, como le dijo el principal al despedirse, se había superado ampliamente a sí mismo. Si los feligreses se habían quedado casi petrificados de espanto durante el sermón, el poder de Dios evocado por Elias no hubiera podido impresionarme tan duraderamente de no haber sido por el hecho de que, en la pequeña ciudad situada a la salida del valle, en la que Elias tenía que dirigir aún, aquella misma noche, la oración, había caído en plena tarde una bomba en el cine. Los escombros humeaban aún cuando llegamos al centro de la población. La gente estaba en la calle, en pequeños grupos, y algunos se tapaban todavía la boca con la mano, de terror. El coche de bomberos había atravesado el redondo parterre de flores y en la hierba yacían, con sus trajes de domingo, los cadáveres de los que, como Elias no tuvo necesidad de decirme, habían pecado contra el santo mandamiento del sabbat. Poco a poco, se formó en mi cabeza una especie de mitología de la venganza del Antiguo Testamento, cuyo elemento principal, por cierto, fue siempre el hundimiento de la comunidad de Llanwddyn en las aguas del embalse de Vyrnwy. Hasta donde recuerdo, fue al volver de algunas de sus obligaciones fuera, en Abertridwr o en Pont Llogel, cuando Elias detuvo el vehículo a la orilla del lago y me llevó a pie hasta el centro del muro de contención, donde me habló de su casa paterna, que estaba allí abajo, a una profundidad de quizá cien pies bajo el agua oscura, y no sólo de su casa paterna, sino de otras cuarenta casas y granjas al menos y de la iglesia de San Juan de Jerusalén, y de tres capillas y tres pubs, que, todos sin excepción, desde el otoño de 1888, cuando se acabó la presa, quedaron sumergidos. Especialmente conocido, eso, dijo Austerlitz, le había contado Elias, había sido Llanwddyn en los años anteriores a su hundimiento, sobre todo porque, en la hierba del pueblo, cuando en verano había luna llena, se jugaba al fútbol a veces toda la noche, y concretamente, al mismo tiempo, por más de diez docenas de muchachos y hombres, en parte venidos de los pueblos cercanos. La historia del fútbol de Llanwddyn ocupó mi imaginación mucho tiempo, dijo Austerlitz, en primer lugar, sin duda, porque Elias, ni antes ni después, me hizo ninguna observación sobre su propia vida. En aquel momento en el muro de contención de Vyrnwy, en que, intencionadamente o por descuido, me dejó mirar dentro de su pecho de predicador, me sentí tan identificado con él que Elias, el justo, me pareció el único superviviente de la catástrofe de la inundación de Llanwddyn, mientras que me imaginaba a todos los otros, sus padres, sus hermanos, sus parientes, sus vecinos y el resto de los habitantes del pueblo todavía allí abajo, sentados aún en sus casas y deambulando por las calles, pero sin poder hablar y con los ojos muy abiertos. Esa idea surgida en mí de la existencia subacuática de la población de Llanwddyn tuvo algo que ver también con el álbum que Elias, la noche de nuestra vuelta a casa, me mostró por primera vez, y que contenía diversas vistas de su pueblo natal hundido en las ondas.

Como por lo demás no había otras imágenes en casa del predicador, he mirado una y otra vez esas escasas fotografías, que más tarde pasaron a ser de mi posesión junto con el calendario calvinista, hasta que las personas que me miraban desde ellas, el herrero con su mandil de cuero, el encargado de la posta, que era el padre de Elias, el pastor que, con sus ovejas, recorre las calles del pueblo, y sobre todo la niña que, con su perrito en el regazo, se sienta en una silla en el jardín, me resultaron tan familiares como si viviera con ellas en el fondo del lago.

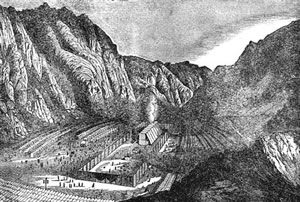

Por las noches, antes de dormirme en mi fría habitación, me parecía a menudo como si me hubiera sumergido también en el agua oscura, como si, lo mismo que las pobres almas de Vyrnwy, tuviera que mantener los ojos muy abiertos para ver, muy alto sobre mí, una luz débil y la imagen reflejada, rota por las ondas, de la torre de piedra, que se alza tan aterradoramente sola en la orilla boscosa. A veces me imaginaba incluso haber visto a este o a aquel de las fotografías del álbum en alguna calle de Bala o fuera, en el campo, especialmente en los cálidos días de verano, cuando no había nadie más por allí y el aire centelleaba ligeramente. Elias me prohibió hablar de cosas semejantes. En cambio me sentía en todo momento libre con Evan, el zapatero, que tenía su taller no lejos de la casa del predicador y reputación de visionario. De Evan aprendí también, casi al vuelo, el galés, porque sus historias me entraban mucho mejor que los interminables salmos y versículos bíblicos que tenía que aprenderme de memoria para la catequesis. A diferencia de Elias, que siempre ponía la enfermedad y la muerte en relación con los reveses, el justo castigo y la culpa, Evan hablaba de difuntos a los que la suerte había golpeado a destiempo, se sabían engañados en algo que les correspondía y ansiaban volver a la vida. Quien tuviera ojos para ello, decía Evan, podía verlos no pocas veces. A primera vista parecían gente normal, pero, si se los miraba más atentamente, su rostro se desdibujaba o titilaba un poco en los márgenes. Además eran por lo general un palmo más pequeños de lo que habían sido en vida, porque la experiencia de la muerte, afirmaba Evan, nos disminuye, lo mismo que un trozo de paño encoge cuando se lava por primera vez. Los muertos iban casi siempre solos, pero a veces vagaban también en pequeños escuadrones; se los había visto con guerreras de colores o envueltos en capas grises, cuando, entre los muros que cercaban los campos, sobre los que apenas sobresalían, marchaban hacia la colina que había sobre el pueblo, al suave redoble del tambor. De su abuelo contaba Evan que, una vez, en el camino de Frongastell a Pyrsau, había tenido que echarse a un lado para dejar pasar a uno de esos cortejos de espectros que lo había alcanzado, y que se componía de seres enanos. Avanzaban apresurados, ligeramente echados hacia delante y hablando entre sí con voz de falsete. En la pared, sobre el bajo banco de trabajo de Evan, dijo Austerlitz, colgaba de un gancho el velo negro que su abuelo había quitado al féretro cuando aquellas pequeñas figuras embozadas pasaron llevándolo junto a él, y sin duda fue Evan quien me dijo una vez, dijo Austerlitz, que del próximo mundo no nos separa más que un paño de seda así. Realmente, durante todos los años que pasé en la casa del predicador en Bala, nunca pude desechar la sensación de que se me estaba ocultando algo muy obvio, en sí evidente. A veces era como si tratara de saber la verdad en sueños; otras veces creía que caminaba a mi lado un hermano mellizo invisible, lo contrario de una sombra, por decirlo así. También detrás de las historias bíblicas que me daban a leer en la catequesis desde los seis años sospechaba un sentido que se refería a mí, un sentido que se diferenciaba por completo del que se deducía del escrito cuando recorría las líneas con el dedo índice. Todavía veo, dijo Austerlitz, cómo, murmurando para mí como si fuera un conjuro, deletreo una y otra vez de nuevo la historia de Moisés de la edición expresamente pensada para niños, de letra grande, que me había regalado Miss Parry cuando, por primera vez, conseguí recitar sin faltas y con buena entonación el capítulo sobre la confusión de las lenguas que me había dado para aprender de memoria. Sólo tengo que pasar unas páginas de ese libro, dijo Austerlitz, para recordar cuánto me asustaba el pasaje en el que se hablaba de que la hija de Levi hizo una canastilla de juncos, que embadurnó de barro y brea, y puso entonces al niño en esa canastilla y lo abandonó en el cañaveral a orillas del agua… yn yr hesg ar fin yr afon, ése era, creo, el texto. Más adelante en la historia de Moisés, dijo Austerlitz, me atrajo especialmente el pasaje en el que los hijos de Israel atraviesan un terrible desierto, muchos días de viaje con mucho detalle, en los que el ojo, en todo lo que abarca, no ve otra cosa que cielo y arena. Intenté imaginarme las columnas de nubes que, como se dice con extraño giro, los precedían en su camino, y me sumí, olvidando cuanto me rodeaba, en una ilustración a toda página en la que el desierto de Sinaí, con sus crestas montañosas desnudas e imbricadas y el fondo rayado de gris, que a veces he tomado por el mar y a veces por espacio aéreo, se asemejaba totalmente a la región en que me crié. Realmente, dijo Austerlitz en una ocasión posterior, cuando abrió ante mí su Biblia infantil de Gales, sabía que, entre las diminutas figuras que poblaban el campamento, yo estaba en mi verdadero lugar. Examiné cada pulgada cuadrada de esa ilustración que, precisamente por su familiaridad, me parecía inquietante. En una superficie algo más clara de la ladera de la montaña, que se precipitaba abruptamente a la derecha, creía reconocer una cantera y, en las líneas regularmente curvadas de abajo, las vías de un tren. Sin embargo, lo que más me dio que pensar fue la plaza cercada del centro y la construcción parecida a una tienda del extremo posterior, sobre la que se elevaba una nube de humo blanco.