En la segunda mitad de los años sesenta, en parte por razones de estudio, en parte por otras razones para mí mismo no totalmente claras, viajé repetidamente de Inglaterra a Bélgica, a veces para pasar sólo un día o dos y a veces para varias semanas. En una de esas excursiones belgas que, según me parecía, me llevaban siempre muy lejos en el extranjero, llegué, un radiante día de verano, a la ciudad de Amberes, que hasta entonces conocía únicamente de nombre. Nada más llegar, mientras el tren entraba lentamente en la oscura nave de la estación por el viaducto de curiosas torrecillas puntiagudas a ambos lados, comencé a sentirme mal, y esa sensación de estar indispuesto no desapareció en todo el tiempo que estuve aquella vez en Bélgica. Recuerdo aún mis pasos inseguros al recorrer todo el centro de la ciudad por la Jeruzalemstraat, la Nachtegaalstraat, la Pelikaanstraat, la Paradijsstraat, la Immerseelstraat y muchas otras calles y callejas, y cómo finalmente, atormentado por el dolor de cabeza y pensamientos desagradables, me refugié en el zoológico, situado en la Astridsplein, al lado mismo de la Centraal Station. Allí, hasta sentirme un poco mejor, estuve sentado en un banco en penumbra, junto a un aviario en donde revoloteaban numerosos pinzones y luganos. Cuando se acercaba ya el mediodía, paseé por el parque y finalmente eché una ojeada aún al Nocturama, inaugurado hacía sólo unos meses. Necesité un buen rato para que mis ojos se acostumbraran a la semioscuridad artificial y pudieran reconocer los distintos animales que, tras los cristales, vivían sus vidas crepusculares, iluminadas por una luna pálida. No recuerdo ya exactamente qué animales vi en aquella ocasión en el Nocturama de Amberes. Probablemente fueron murciélagos y jerbos de Egipto o del desierto de Gobi, erizos, búhos y lechuzas nativos, zarigüeyas australianas, martas, lirones y lémures que saltaban de rama en rama, corrían velozmente de un lado a otro por el suelo de arena amarillo grisáceo o desaparecían de pronto en el bambú. La verdad es que sólo persiste en mi recuerdo el mapache, al que observé largo rato mientras él estaba con rostro serio junto a un riachuelo, lavando una y otra vez el mismo trozo de manzana, como si confiase en poder escapar mediante esos lavados, que iban mucho más allá de toda meticulosidad razonable, a aquel mundo falso al que, en cierto modo sin comerlo ni beberlo, había ido a parar. Por lo demás, de los animales que albergaba el Nocturama sólo recuerdo que varios de ellos tenían unos ojos sorprendentemente grandes y esa mirada

fijamente penetrante que se encuentra en algunos pintores y filósofos que, por medio de la contemplación o del pensamiento puros, tratan de penetrar la oscuridad que nos rodea.

Además, creo que me rondaba también por la cabeza la pregunta de si, al caer la verdadera noche, cuando el zoo se cerraba al público, encendían para los habitantes del Nocturama la luz eléctrica, a fin de que, al hacerse de día sobre su universo en miniatura invertido, pudieran dormir con cierta tranquilidad. Con el paso de los años, las imágenes del interior del Nocturama se han mezclado con las que he guardado de la llamada Salle des pas perdus de la Centraal Station de Amberes. Si hoy trato de evocar esa sala de espera veo enseguida el Nocturama y, si pienso en el Nocturama, me viene a la mente la sala de espera, probablemente porque aquel día, al salir del zoo, fui directamente a la estación o, para ser exacto, estuve primero un rato en la plaza, delante de la estación, mirando la fachada del fantástico edificio, que por la mañana, al llegar, sólo había percibido vagamente. Ahora, sin embargo, veía cuánto excedía aquel edificio construido con el patrocinio del rey Leopoldo de lo puramente funcional, y me admiraba el muchacho negro totalmente cubierto de cardenillo que, desde hace ya un siglo, se alza solo contra el cielo de Flandes con su dromedario, como monumento al mundo de los animales y los pueblos indígenas, en lo alto de un mirador, a la izquierda de la fachada de la estación. Cuando entré en la gran sala de la Centraal Station, cubierta por una cúpula de más de sesenta metros de altura, mi primer pensamiento, provocado quizá por la visita al zoo y la vista del dromedario, fue que allí, en aquel vestíbulo espléndido aunque entonces bastante venido a menos, hubiera debido haber jaulas para leones y leopardos empotradas en los nichos de mármol y acuarios para tiburones, pulpos y cocodrilos, lo mismo que en algunos zoos, a la inversa, hay trenecitos con los que se puede viajar a los continentes más lejanos. Probablemente por esa clase de ideas, que en Amberes, por decirlo así, surgían por sí solas, esa sala de espera, que hoy, como sé, sirve de cantina al personal, me pareció otro Nocturama, una superposición que, naturalmente, podría deberse también a que, precisamente cuando entré en la sala de espera, el sol se estaba hundiendo tras los tejados de la ciudad. No se había extinguido todavía por completo el resplandor de oro y plata de los gigantescos espejos semioscurecidos del muro que había frente a las ventanas cuando la sala se llenó de un crepúsculo de inframundo, en el que algunos viajeros se sentaban muy distantes, inmóviles y silenciosos. Como los animales del Nocturama, entre los que, llamativamente, había habido muchas razas enanas, diminutos fenecs, liebres saltadoras y hámsters, también aquellos viajeros me parecían de algún modo empequeñecidos, ya fuera por la insólita altura del techo de la sala, ya por la oscuridad que se iba haciendo más densa, y supongo que por eso me rozó el pensamiento, en sí absurdo, de que se trataba de los últimos miembros de un pueblo reducido, expulsado de su país o en extinción, y de que aquéllos, por ser los únicos supervivientes, tenían la misma expresión apesadumbrada de los animales del zoo. Una de las personas que esperaban en la Salle des pas perdus era Austerlitz, un hombre que entonces, en 1967, parecía casi joven, con el pelo rubio y extrañamente rizado, como sólo había visto antes en Sigfrido, el héroe alemán de Los Nibelungos de Fritz Lang. Lo mismo que en nuestros últimos encuentros, Austerlitz llevaba pesadas botas de excursionista, una especie de pantalones de faena de algodón descoloridos y una chaqueta de vestir, hecha a medida pero hacía tiempo pasada de moda, y con independencia de esos rasgos exteriores se distinguía también de los restantes viajeros en que era el único que no miraba con indiferencia al vacío sino que se ocupaba en tomar notas y hacer dibujos, evidentemente en relación con aquella sala espléndida, en mi opinión más pensada para alguna ceremonia oficial que para aguardar la siguiente conexión de París o de Ostende, en la que los dos nos sentábamos, porque, cuando no estaba escribiendo algo, su atención se dirigía a menudo largo rato a la hilera de ventanas, las pilastras acanaladas u otras partes o detalles estructurales. Una vez, Austerlitz sacó de su mochila una cámara fotográfica, una vieja Ensign de fuelle, e hizo varias fotos de los espejos, entretanto totalmente oscurecidos, fotos que sin embargo no he podido encontrar hasta ahora entre los varios centenares, en su mayoría sin clasificar, que me confió después de encontrarnos de nuevo en el invierno de 1996. Cuando finalmente abordé a Austerlitz con una pregunta relativa a su evidente interés por la sala de espera, sin sorprenderse en absoluto por mi franqueza, la respondió enseguida sin el menor titubeo, de la misma forma que he podido comprobar desde entonces con frecuencia en quienes viajan solos, que por lo general agradecen que se les hable después de haber pasado a veces días enteros de silencio ininterrumpido. A veces ha resultado incluso, en esas ocasiones, que estaban dispuestos a abrirse sin reservas a un extraño. No ocurrió así en la Salle des pas perdus con Austerlitz, quien tampoco después me dijo apenas nada sobre sus orígenes y su vida. Nuestras conversaciones de Amberes, como a veces las llamó más tarde, giraron ante todo, de acuerdo con sus asombrosos conocimientos especializados, sobre cuestiones de historia de la arquitectura, y también fue así en aquella velada en que estuvimos sentados juntos hasta cerca de la medianoche en la sala de espera, en el restaurante situado al otro lado, exactamente frente a la gran sala abovedada. Los escasos clientes que permanecieron allí hasta hora tardía fueron desapareciendo poco a poco, hasta que estuvimos solos en el bufé, cuya disposición se parecía en todo a la de sala de espera como una imagen refleja, con un solitario bebedor de fernet y la señora del bufé que, con las piernas cruzadas, reinaba en un taburete tras el mostrador y, con entrega y concentración totales, se limaba las uñas. De aquella señora, cuyo cabello rubio oxigenado se amontonaba en nido de pájaro, Austerlitz dijo de paso que era una diosa de otros tiempos. De hecho, detrás de ella había en la pared, bajo el escudo del león del reino de Bélgica y como pieza principal del bufé, un poderoso reloj, en cuya esfera, en otro tiempo dorada pero ahora ennegrecida por el hollín de los trenes y el humo del tabaco, giraba una aguja de unos seis pies. Durante las pausas que se producían en nuestra conversación, los dos nos dábamos cuenta de lo interminable que era el tiempo hasta que pasaba otro minuto, y qué terrible nos parecía cada vez, aunque lo esperáramos, el movimiento de aquella aguja, semejante a la espada del verdugo, cuando cortaba del futuro la sexagésima parte de una hora con un temblor tan amenazador, al detenerse, que a uno se le paraba casi el corazón. Hacia finales del siglo XIX, así había comenzado Austerlitz a responder a mi pregunta sobre la historia del origen de la estación de Amberes, cuando Bélgica, una manchita amarilla grisácea apenas visible en el mapamundi, se extendió con sus empresas coloniales al continente africano, cuando en los mercados de capital y las bolsas de materias primas se hacían los negocios más vertiginosos y los ciudadanos belgas, animados por un optimismo sin límites, creían que su país, durante tanto tiempo humillado por la dominación extranjera, dividido y mal avenido, estaba a punto de convertirse en una nueva gran potencia económica, en aquella época ya remota que sin embargo determina hasta hoy nuestra vida, fue deseo personal del rey Leopoldo, bajo cuyo patrocinio se producía aquel progreso aparentemente inexorable, utilizar aquel dinero del que se disponía en abundancia para construir edificios públicos, que debían dar renombre mundial a su floreciente Estado. Uno de esos proyectos iniciados por la autoridad más alta fue el de la estación central de la metrópolis flamenca en que ahora nos sentábamos, diseñada por Louis Delacenserie e inaugurada en el verano de 1905, en presencia del monarca, después de diez años de planificación y construcción, dijo Austerlitz.

El modelo recomendado por Leopoldo a su arquitecto fue la nueva estación de Lucerna, en la que le cautivaba especialmente la concepción de la cúpula,[1] que tan espectacularmente excedía de la escasa altura habitual en las estaciones de ferrocarril, una concepción adoptada por Delacenserie en su construcción inspirada por el Panteón romano, de una forma tan impresionante, que incluso hoy, dijo Austerlitz, exactamente como era la intención del arquitecto, al entrar en la sala nos sentíamos como si, más allá de todo lo profano, nos encontrásemos en una catedral consagrada al comercio y el tráfico mundiales.

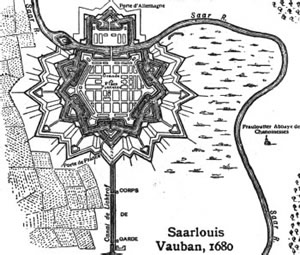

Delacenserie tomó de los palacios del Renacimiento italiano los principales elementos de su monumental edificio, dijo Austerlitz, pero había también reminiscencias bizantinas y moriscas, y quizá hubiera visto yo al llegar las redondas torrecillas de granito blanco y gris, cuyo único fin era despertar en el viajero asociaciones medievales. El eclecticismo de Delacenserie, en sí ridículo, que en la Centraal Station, en el vestíbulo de escaleras de mármol y en el techo de acero y cristal de las plataformas reunía pasado y futuro, era en realidad el medio estilístico consecuente de la nueva época, dijo Austerlitz, y por ello, continuó, resultaba apropiado que en los lugares elevados, desde los que, en el Panteón Romano, los dioses miraban a los visitantes, en la estación de Amberes se mostraran, en orden jerárquico, las divinidades del siglo XIX: la Minería, la Industria, el Transporte, el Comercio y el Capital. En torno al vestíbulo de entrada, como debía de haber visto yo, había a media altura escudos de piedra con símbolos como gavillas de trigo, martillos cruzados, ruedas aladas y otros análogos, en los que, por cierto, el motivo heráldico de la colmena de abejas no representaba, como se hubiera podido creer al principio, la Naturaleza al servicio del hombre, ni la laboriosidad como virtud social, sino el principio de la acumulación de capital. Y entre todos esos símbolos, dijo Austerlitz, en el lugar más alto estaba el tiempo, representado por aguja y esfera. El reloj, a unos veinte metros sobre la escalera en cruz que unía el vestíbulo con los andenes, único elemento barroco de todo el conjunto, se encontraba exactamente donde, en el Panteón, como prolongación directa del portal, podía verse el retrato del Emperador; en su calidad de gobernador de la nueva omnipotencia, estaba situado aún más alto que el escudo del Rey y el lema Eendracht maakt macht. Desde el punto central que ocupaba el mecanismo del reloj en la estación de Amberes se podía vigilar los movimientos de todos los viajeros y, a la inversa, todos los viajeros debían levantar la vista hacia el reloj y ajustar sus actividades por él. De hecho, dijo Austerlitz, hasta que se sincronizaron los horarios de ferrocarril, los relojes de Lille o Lüttich no iban de acuerdo con los de Gante o Amberes, y sólo desde su armonización hacia mediados del XIX reinó el tiempo en el mundo de una forma indiscutida. Únicamente ateniéndonos al curso que el tiempo prescribía podíamos apresurarnos a través de los gigantescos espacios que nos separaban. Desde luego, dijo Austerlitz al cabo de un rato, la relación entre espacio y tiempo, tal como se experimenta al viajar, tiene hasta hoy algo de ilusionista e ilusoria, por lo que, cada vez que volvemos del extranjero, nunca estamos seguros de si hemos estado fuera realmente. Desde el principio me asombró cómo elaboraba Austerlitz sus ideas mientras hablaba; cómo, por decirlo así, partiendo de la distracción, podía desarrollar las frases más equilibradas, y cómo, para él, la transmisión narrativa de sus conocimientos especializados era una aproximación gradual a una especie de metafísica de la historia, en la que lo recordado cobraba vida de nuevo. Así, nunca olvidaré que terminó sus explicaciones del proceso utilizado para la fabricación de los altos espejos de la sala de espera preguntándose a sí mismo, mientras al irse levantaba otra vez la vista hacia aquellas superficies débilmente resplandecientes, combien des ouvriers périent, lors de la manufacture de tels miroirs, de malignes et funestes affectations à la suite de l’inhalation de vapeurs de mercure et de cyanide. Y lo mismo que había terminado aquella primera velada, Austerlitz continuó sus observaciones al día siguiente, para el que habíamos concertado una cita en la terraza de paseo junto al Escalda. Señalando el agua extensa que centelleaba al sol de la mañana, dijo que, en un cuadro pintado por Lucas van Valckenborch hacia mediados del XVI, durante la llamada pequeña época glaciar, se podía ver el Escalda helado desde la orilla opuesta y, detrás de él, muy oscura, la ciudad de Amberes y una franja de tierra llana que se extiende hasta la costa. Del sombrío cielo que hay sobre la torre de la catedral de Nuestra Señora está cayendo una nevada y allá en el río, al que miramos trescientos años después, dijo Austerlitz, los habitantes de Amberes se divierten sobre el hielo, gente corriente con trajes de color terroso y personas distinguidas de capa negra y gorguera de encaje blanco. En primer plano, hacia el margen derecho del cuadro, una señora se ha caído. Lleva un vestido amarillo canario; el caballero que se inclina solícito hacia ella, unos pantalones rojos, muy llamativos a la pálida luz. Cuando lo miro ahora y pienso en ese cuadro y sus diminutas figuras, me parece como si el momento representado por Lucas van Valckenborch nunca hubiera terminado, como si la señora de amarillo canario acabara de caerse o desmayarse, y se le hubiera ladeado de la cabeza la cofia de terciopelo negro, como si el pequeño accidente, que sin duda no han notado la mayoría de los espectadores, volviera a repetirse una y otra vez, como si no cesara ni pudiera remediarse ya, ni por nada ni por nadie. Aquel día, Austerlitz, después de que hubiéramos dejado nuestros puestos aventajados en la terraza y paseado por el centro de la ciudad, habló largo rato de las huellas del dolor que, como él decía saber, atravesaban la historia en finas líneas innumerables. En sus estudios de la arquitectura de las estaciones de ferrocarril, dijo cuando, a últimas horas de la tarde, cansados de tanto andar, nos sentamos en un café del Mercado de los Guantes, no podía quitarse de la cabeza el tormento de las despedidas y el miedo al extranjero, aunque esas ideas no formaran parte de la historia de la arquitectura. Desde luego, precisamente nuestros proyectos más poderosos eran los que traicionaban de forma más evidente nuestro grado de inseguridad. Así, la construcción de fortalezas, de la que Amberes era uno de los ejemplos más destacados, mostraba bien cómo, para tomar precauciones contra toda incursión de potencias enemigas, nos veíamos obligados a rodearnos cada vez más de defensas, en etapas sucesivas, hasta que la idea de unos cercos concéntricos que se iban ampliando tropezaba con sus límites naturales. Si se estudiaba el desarrollo de la construcción de fortificaciones de Floriani, da Capri y San Micheli a Montalembert y Vauban, pasando por Rusenstein, Burgsdorff, Coehoorn y Klengel, resultaba sorprendente, dijo Austerlitz, la persistencia con que generaciones de maestros de la arquitectura militar, a pesar de su talento indudablemente extraordinario, se aferraban a una idea que, como hoy puede verse fácilmente, era básicamente equivocada: la de que mediante la elaboración de un tracé ideal de baluartes romos y revellines muy salientes, que permitía batir con los cañones de la fortaleza toda la zona de despliegue ante los muros, se podía hacer una ciudad tan segura como podía estar seguro algo en el mundo. Nadie tenía hoy, dijo Austerlitz, una idea siquiera aproximada de la desmesura de la literatura sobre la construcción de fortificaciones, del carácter fantástico de los cálculos geométricos, trigonométricos y logísticos en ella recogidos y de los hipertróficos excesos del lenguaje especializado del arte de la fortificación y del asedio, ni entendía los términos más sencillos, como escarpa y cortina, falsabraga, reducto o glacis, aunque incluso desde nuestro punto de vista actual podemos darnos cuenta de que, hacia finales del XVII, los distintos sistemas cristalizaron finalmente en el dodecágono en forma de estrella con fosos delanteros, como diseño preferido: un modelo típico ideal, derivado por así decirlo de la sección áurea y que, de hecho, como podía comprenderse muy bien contemplando los intrincados planos de fortificaciones como las de Coevorden, Neuf-Brisach y Saarlouis, incluso para el profano resultaba enseguida convincente como emblema del poder absoluto y de la ingeniosidad de los ingenieros que estaban a su servicio.

Sin embargo, en la práctica bélica, las fortalezas en estrella, que durante el siglo XVIII se construyeron y perfeccionaron por todas partes, no cumplían su finalidad, porque, al estar centrado como se estaba en ese esquema, se había olvidado que, como era natural, las mayores fortalezas atraían también el mayor poder enemigo, de forma que, en la medida en que uno se atrincheraba cada vez más, se situaba cada vez más hondamente a la defensiva y por ello, en fin de cuentas, podía verse obligado a contemplar impotente, desde una plaza fortificada por todos los medios, cómo las tropas enemigas, al trasladarse a un terreno elegido por ellas en otra parte, dejaban sencillamente de lado aquellas fortalezas convertidas en verdaderos arsenales, erizadas de cañones y abarrotadas de hombres. Por eso había ocurrido con frecuencia que, precisamente por la adopción de medidas de fortificación —las cuales, dijo Austerlitz, se caracterizaban básicamente por la tendencia a una elaboración paranoide—, se había mostrado el punto débil decisivo, abriendo la puerta al enemigo, por no hablar del hecho de que, al complicarse cada vez más los planes de construcción, aumentaba también el tiempo necesario para realizarlos y, con ello, la probabilidad de que, ya al acabarse si es que no antes, las fortalezas hubieran sido superadas por la evolución de la artillería y los conceptos estratégicos, que tenían en cuenta la comprensión creciente de que todo se decidía en el movimiento y no en la inmovilidad. Y cuando realmente se quería poner a prueba la resistencia de una fortaleza, tras un monstruoso derroche de material bélico, dijo, el resultado solía ser más o menos indeciso. En ninguna parte se había visto tan claramente, dijo Austerlitz, como allí en Amberes, donde en 1832, durante las negociaciones sobre partes del territorio belga que continuaron después de la instauración del nuevo reino, la ciudadela construida por Pacciolo, que el duque de Wellington protegió además con un cerco de defensas y estaba ocupada en aquellos momentos por los holandeses, fue asediada por un ejército francés de cincuenta mil hombres, antes de que, a mediados de diciembre, éste consiguiera, desde el ya ocupado fuerte Montebello, tomar por asalto la semiderruida defensa de la luneta St. Laurent y avanzar con baterías de brecha hasta debajo mismo de los muros. El sitio de Amberes, tanto por su costo como por su vehemencia, dijo Austerlitz, fue único, al menos durante unos años, en la historia de la guerra; y alcanzó su memorable culminación cuando, con los gigantescos morteros inventados por el coronel Paihans, se lanzaron contra la ciudadela setenta mil bombas de mil libras que lo destruyeron todo, salvo algunas casamatas. El barón De Chassé, general holandés, anciano comandante del montón de piedras que quedaba de la fortaleza, había hecho colocar ya la mina para saltar por los aires con aquel monumento a su lealtad y su heroísmo, cuando le llegó un mensaje de su rey, justamente a tiempo, autorizándolo a rendirse. Aunque con la toma de Amberes, dijo Austerlitz, se puso de manifiesto toda la insensatez de la ciencia de la fortificación y el asedio, incomprensiblemente sólo se extrajo la enseñanza de que las defensas que rodeaban la ciudad debían reconstruirse de forma mucho más poderosa y desplazarse más lejos aún. En consecuencia, en 1859 la vieja ciudadela y la mayoría de los fuertes exteriores fueron arrasados y se emprendió la construcción de una nueva enceinte de diez millas de longitud y de ocho fuertes, situados a más de media hora de camino ante esa enceinte, proyecto que, sin embargo, resultó inadecuado antes de transcurrir siquiera veinte años, en vista del alcance entretanto superior de los cañones y del creciente poder destructor de los explosivos, de forma que, obedeciendo a la misma lógica, se comenzó a construir de seis a nueve millas antes de la enceinte un nuevo cinturón de quince obras exteriores muy fortificadas. Entonces se planteó otra vez el problema durante sus buenos treinta años de construcción, como no podía ser de otro modo, de si el crecimiento de Amberes más allá del antiguo término municipal, provocado por su rápido desarrollo industrial y comercial, no exigiría desplazar la línea de los fuertes tres millas más, con lo que, evidentemente, hubiera sido de más de treinta millas y hubiera llegado hasta el término de Mechelen, con la consecuencia de que todo el ejército belga no hubiera bastado para proporcionar una guarnición adecuada a esas instalaciones. De manera que, dijo Austerlitz, siguieron trabajando sencillamente en la terminación del sistema que se encontraba ya en construcción y, como se sabía, no respondía ya hacía tiempo a las verdaderas necesidades. El último eslabón de la cadena fue el fuerte Breendonk, dijo Austerlitz, cuya construcción terminó poco antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, en la que, al cabo de pocos meses, resultó ser completamente inútil para la defensa de la ciudad y del país. En el ejemplo de esas construcciones fortificadas, siguió más o menos Austerlitz, levantándose de la mesa y echándose la mochila a la espalda, terminando las observaciones que había hecho en el Mercado de los Guantes, se podía ver cómo nosotros, a diferencia de las aves, que durante siglos construyen el mismo nido, tendíamos a proyectar nuestras empresas muy por delante de cualquier límite razonable. Habría que hacer alguna vez, dijo aún, un catálogo de nuestras construcciones, en el que aparecieran por orden de tamaño, y entonces se comprendería enseguida que las que se situaban por debajo del tamaño normal de la arquitectura doméstica —las cabañas de campo, los refugios de ermitaño, la casita de vigilante de esclusas, el pabellón de hermosas pistas, el pabellón de los niños en el jardín—, eran las que nos ofrecían al menos un vislumbre de paz, mientras que de un edificio gigantesco como, por ejemplo, el Palacio de Justicia de Bruselas en la antigua colina del patíbulo, nadie que estuviera en su sano juicio podría afirmar que le gustase. En el mejor de los casos, se admiraba, y en esa admiración había ya una forma de espanto porque de algún modo sabíamos naturalmente que los edificios que crecen hasta lo desmesurado arrojan ya la sombra de su destrucción y han sido concebidos desde el principio con vistas a su existencia ulterior como ruinas. Esas frases dichas por Austerlitz cuando casi se estaba yendo seguían estando en mi mente cuando, a la mañana siguiente, con la esperanza de que quizá volviera a aparecer, yo estaba sentado ante un café, en el mismo bistrot del Mercado de los Guantes en el que, la noche anterior, se había despedido sin más. Y, como hojeaba los periódicos mientras esperaba, tropecé, no sé ya si fue en la Gazette van Antwerpen o en La Libre Belgique, con una noticia sobre la fortaleza de Breendonk, de la que se deducía que los alemanes allí, en 1940, inmediatamente después de que el fuerte, por segunda vez en su historia, hubiera tenido que rendirse a ellos, establecieron un campo de acogida y penitenciario que subsistió hasta agosto de 1944 y que, desde 1947, inalterado en lo posible, sirve de monumento nacional y de museo de la Resistencia belga. Si el día anterior no hubiera surgido en la conversación con Austerlitz el nombre de Breendonk, esa indicación, suponiendo que la hubiera advertido siquiera, difícilmente me hubiera inducido a visitar la fortaleza ese mismo día. El tren de pasajeros con que fui necesitó media hora larga para el corto trayecto hasta Mechelen, de donde sale un autobús de la plaza de la estación hasta el pueblo de Willebroek, en cuya periferia, rodeada por un terraplén, una cerca de alambre espinoso y un ancho foso de agua, se encuentra en medio de los campos la zona de la fortaleza, casi como una isla en el mar. Hacía un calor inusitado para la época del año y grandes cúmulos se alzaban sobre el horizonte suroccidental cuando atravesé el puente con la entrada en la mano. Tenía aún en la cabeza, de la conversación del día anterior, la imagen de un bastión en forma de estrella con altos muros que se alzaban sobre una planta geométricamente exacta, pero lo que tenía ante mí era una masa de hormigón baja, redondeada por todas partes en sus flancos exteriores y que, de modo espantoso, parecía jorobada y deforme, el ancho dorso, pensé, de un monstruo que, como una ballena de las olas, se había alzado del suelo flamenco. Tuve miedo de entrar por la negra puerta en la fortaleza misma y, en lugar de ello, la rodeé primero por fuera a través de la hierba de un verde intenso, casi azulado, que crecía en la isla. Desde cualquier punto de vista que tratara de contemplar la construcción, no me permitía reconocer ningún plan, desplazaba continuamente sus convexidades y oquedades y excedía tanto de mi comprensión que, finalmente, no podía relacionarla con ninguna forma de civilización humana para mí conocida, ni siquiera con los mudos vestigios de nuestra prehistoria y protohistoria. Y cuanto más tiempo mantenía la vista en ella, tanto más frecuentemente me obligaba, como me daba cuenta, a bajar la vista, tanto más incomprensible me resultaba.

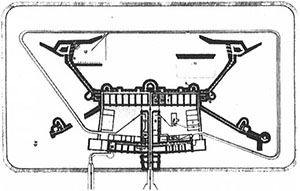

Cubierta en algunos lugares por úlceras abiertas, de las que brotaba la grava bruta, y llena de costras de rastros goteantes como de guano y estrías calcáreas, la fortaleza era un singular engendro monolítico de la fealdad y la violencia ciega. Incluso cuando más tarde estudié la planta geométrica del fuerte,

con las excrecencias de sus miembros y tenazas, con los baluartes semicirculares que sobresalían como ojos del frente de la sección principal y el muñón de apéndice del cuerpo trasero, sólo pude reconocer en él, a pesar de su estructura ahora evidentemente racional, en el mejor de los casos el esquema de algún ser semejante a un cangrejo, pero no el de una construcción diseñada por la inteligencia humana.

El camino que rodeaba la fortaleza pasaba junto a los postes negros de alquitrán del lugar de las ejecuciones y junto al terreno de trabajo donde los presos tenían que nivelar los terraplenes en torno a los muros, más de un cuarto de millón de toneladas de guijarros y tierra, para cuyo desplazamiento no disponían más que de palas y carretillas. Esas carretillas, de las que todavía puede verse una en la antecámara de la fortaleza, eran de cierto primitivismo, que también en aquellos tiempos daba miedo. Consistían en una especie de angarillas con dos toscos asideros a un extremo y una rueda de madera recubierta de hierro en el otro. En las barras transversales de las angarillas había un cajón hecho de tablas sin cepillar, de costados inclinados, toda aquella torpe construcción era como la de las llamadas carretillas de mano, con las que, en mi país, los campesinos sacaban el estiércol del establo, salvo que las carretillas de Breendonk eran dos veces más grandes y, sin carga, debían de pesar ya un quintal. Era para mí impensable cómo los presos, que sin duda sólo en los casos más raros habrían realizado nunca un trabajo físico antes de su detención e internamiento, podían empujar esas carretillas, llenas de pesados escombros, por aquellos suelos arcillosos quemados por el sol y atravesados por surcos duros como la piedra, o por el barro que se formaba después de un solo día de lluvia, impensable cómo se apoyaban contra la carga, hasta que el corazón se les reventaba casi, o cómo, cuando no avanzaban, alguno de los vigilantes los golpeaba en la cabeza con el mango de la pala. Lo que pude imaginarme, a diferencia de aquel trabajo agotador prolongado día tras día y durante años en Breendonk, lo mismo que en otros campos principales y secundarios, cuando finalmente entré en la fortaleza y vi enseguida a la derecha, a través de los cristales de una puerta el llamado casino del personal de las SS, las mesas y bancos, la gruesa estufa abultada y las máximas pulcramente pintadas con letra gótica en la pared, fueron los padres de familia y los buenos hijos de Vilsbiburg y de Fuhlsbüttel, de la Selva Negra y del Münsterland, cuando se sentaban allí terminado el trabajo para jugar a las cartas o escribían cartas a sus amadas en el hogar, porque al fin y al cabo había vivido entre ellos hasta los veinte años. El recuerdo de las catorce estaciones que el visitante tiene que pasar entre el portal y la salida se ha oscurecido en mí con el paso del tiempo, o más bien se oscureció ya, si se puede decir así, el día en que estuve en la fortaleza, ya fuera porque no quería ver realmente lo que allí se veía, ya porque, en aquel mundo sólo iluminado por el débil resplandor de pocas lámparas y separado para siempre de la luz de la naturaleza, los contornos de las cosas parecían fundirse.

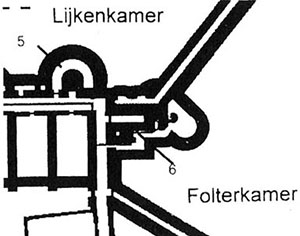

Incluso ahora, cuando me esfuerzo por recordar, cuando he vuelto a ocuparme del plano de cangrejo de Breendonk y leo en la leyenda las palabras antigua oficina, imprenta, barracas, sala Jacques Ochs, celdas de confinamiento, depósito de cadáveres, cámara de reliquias y museo, la oscuridad no se desvanece sino que se espesa al pensar lo poco que podemos retener, cuántas cosas y cuánto caen continuamente en el olvido, al extinguirse cada vida, cómo el mundo, por decirlo así, se vacía a sí mismo, porque las historias unidas a innumerables lugares y objetos, que no tienen capacidad para recordar, no son oídas, descritas ni transmitidas por nadie, historias por ejemplo, esto se me vuelve a ocurrir ahora por primera vez desde aquellos tiempos, al escribir, como las de los colchones de paja, que, como sombras, yacían sobre los catres de madera amontonados, porque la paja que había en ellos se desintegraba con el paso de los años, se hacía más delgada y más corta, se encogía, como si fueran los restos mortales de aquellos, así lo recuerdo ahora, pensé entonces, que en otro tiempo habían yacido allí en aquella oscuridad. Y recuerdo también cómo, penetrando más en el túnel, que era en cierto modo la espina dorsal de la fortaleza, tuve que defenderme contra la sensación que arraigó en mí, y que hasta hoy me invade a menudo en sitios desagradables, de que con cada paso que daba el aire para respirar disminuía y el peso sobre mí aumentaba. En cualquier caso entonces, en aquella hora del mediodía silenciosa de principios del verano de 1967 que, sin encontrar a ningún otro visitante, pasé en el interior de la fortaleza de Breendonk, apenas me atreví a ir hasta el punto en que, al final de un segundo túnel largo, un corredor no mucho más alto que un hombre y, según creo recordar, escarpado, descendía hacia una de las casamatas.

Esa casamata, en la que se siente enseguida que se está bajo una capa de hormigón de varios metros de espesor, es una habitación estrecha, uno de cuyos lados acaba en punta y el otro es redondeado, cuyo suelo está un buen pie más bajo que el corredor por el que se entra, y por eso es menos una mazmorra que una fosa. Mientras miraba esa fosa, su fondo que, según me parecía, se hundía cada vez más, el suelo de piedra lisa y gris, la rejilla del desagüe en su centro y el cubo de lata que había al lado, surgió del abismo la imagen de nuestro lavadero en W. y al mismo tiempo, evocada quizá por el gancho de hierro que colgaba del techo de una soga, la de la carnicería por delante de la cual tenía que pasar siempre al ir al colegio y en donde, al mediodía, estaba a menudo Benedikt con un mandil de goma, regando las baldosas con una gruesa manga. Nadie puede explicarme exactamente qué ocurre dentro de nosotros cuando se abren de golpe las puertas tras las que se esconden los terrores de la infancia. Pero todavía sé que allí, en la casamata de Breendonk, me subió a la nariz un asqueroso olor a jabón verde, que ese olor, en algún lugar demente de mi cabeza, se relacionaba con la palabra Würzelbürste (cepillo de fregar) que siempre me ha repugnado y que mi padre utilizaba con predilección, que unas estriaciones negras comenzaron a temblar ante mis ojos y que me vi obligado a apoyarme con la frente en el muro inyectado de manchas azuladas, grisáceo y, según me pareció, cubierto de frías gotas de sudor. No fue que con la náusea surgiera en mí una idea de la clase de, así llamados, interrogatorios rigurosos que hacia la época de mi nacimiento se realizaban en aquel lugar, porque sólo unos años más tarde leí en Jean Améry sobre la horrible proximidad física entre torturadores y torturados, sobre el tormento soportado por él en Breendonk, en el que fue izado por las manos atadas a la espalda, de forma que, con un crujido y un ruido de astillas que, como dice, no había olvidado hasta el momento en que escribía, las cabezas de los huesos saltaron de las cotilas de las articulaciones de los hombros y él quedó colgado en el aire con los brazos dislocados, tirándole por detrás hacia arriba y cruzados y retorcidos sobre su cabeza: la pendaison par les mains liées dans le dos jusqu’à évanouissement…, así se dice en el libro Le jardín des Plantes, en el que Claude Simon desciende de nuevo al almacén de sus recuerdos y en donde, en la página 235, comienza a contar la fragmentaria historia de la vida de cierto Gastone Novelli que, como Améry, fue sometido a esa forma especial de tortura. Antes del relato hay una anotación del 26 de octubre de 1943, del diario del general Rommel, que dice que, a causa de la total impotencia de la policía en Italia, hay que tomar las riendas. Como consecuencia de las medidas introducidas entonces por los alemanes, Novelli, dice Simon, fue detenido y llevado a Dachau. Sobre lo que ocurrió allí, sigue diciendo Simon, Novelli nunca llegó a hablarle, salvo en una sola ocasión, en que le dijo que, tras su liberación del campo, podía soportar tan mal la vista de un alemán, incluso de uno de los seres así llamados civilizados, tanto de sexo masculino como femenino, que, apenas recuperado a medias, se fue a Sudamérica con el primer barco, para vivir allí como buscador de oro y de diamantes. Durante algún tiempo Novelli vivió en la verde selva con una tribu de gente pequeña y piel cobriza brillante que un día, sin que se hubiera movido una hoja, apareció a su lado como por ensalmo. Él adoptó sus costumbres y, lo mejor que pudo, recopiló un diccionario de su idioma, compuesto casi exclusivamente de vocales y, sobre todo, del sonido A en infinitas variaciones de entonación y acento, del que, como escribe Simon, en el Instituto de Lingüística de San Pablo no se ha registrado una sola palabra. Más tarde, de vuelta a su patria, Novelli comenzó a pintar cuadros. Su motivo principal, que utilizó en formas y composiciones siempre nuevas —filiforme, gras, soudain plus épais ou plus grand, puis de nouveau mince, boiteux— era la letra A, que rasguñaba en las superficies que pintaba de color, unas veces con el lápiz, otras con el mango del pincel o con otro instrumento más tosco aún, en hileras estrechamente apretadas e imbricadas, siempre iguales y sin embargo sin repetirse nunca, que subían y bajaban en oleadas como un grito largamente sostenido.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Aunque Austerlitz, aquella mañana de junio de 1967 en que, finalmente, fui a Breendonk, no volvió a presentarse en el Mercado de los Guantes de Amberes, nuestros caminos se cruzaron de una forma para mí incomprensible hasta hoy, en casi todas mis excursiones belgas de entonces, totalmente sin método. Ya pocos días después de habernos conocido en la Salle des pas perdus de la Centraal Station, me lo encontré por segunda vez en un barrio industrial de la periferia suroccidental de la ciudad de Lüttich, a la que llegué a pie hacia la noche, viniendo de St. Georges-sur-Meuse y Flémalle. El sol atravesó otra vez la pared de nubes azul tinta de una tormenta que se estaba formando, y las naves y patios de las fábricas, las largas hileras de viviendas obreras, las paredes de ladrillo, los tejados de pizarra y los cristales de las ventanas resplandecían como por las brasas de un fuego interno. Cuando en las calles comenzó a diluviar, me refugié en un bar diminuto que, creo, se llamaba Café des Espérances y en donde, con sorpresa no pequeña, encontré a Austerlitz en una de las mesitas de formica, inclinado sobre sus notas. Como siempre desde entonces, en ese primer reencuentro continuamos nuestra conversación, sin dedicar una palabra a la improbabilidad de nuestra nueva reunión en un sitio semejante, no visitado por ninguna persona razonable. Desde el lugar en que estuvimos sentados hasta entrada la noche en aquel Café des Espérances se veía por una ventana trasera un valle quizá atravesado hacía tiempo por vegas, en el que el reflejo de los altos hornos de una gigantesca fundición de hierro resplandecía contra el cielo oscuro, y me acuerdo todavía claramente de que Austerlitz, mientras los dos mirábamos casi fijamente el espectáculo, me explicó en un discurso de más de dos horas cómo, en el curso del siglo XIX, la visión surgida en las cabezas de empresarios filántropos de una ciudad obrera se había convertido de pronto en la práctica de los cuarteles, lo mismo que siempre, eso, lo recuerdo, dijo Austerlitz, nuestros mejores planes, en su proceso de realización, se convertían exactamente en lo contrario. Varios meses después de ese encuentro en Lüttich volví a tropezarme con Austerlitz, de forma puramente casual, en el antiguo Monte del Patíbulo de Bruselas, y concretamente en las escaleras del Palacio de Justicia que, como me dijo enseguida, eran la mayor acumulación de sillares de toda Europa.

La construcción de esa singular monstruosidad arquitectónica, sobre la que Austerlitz pensaba escribir un estudio en aquella época, se emprendió precipitadamente en los años ochenta del siglo XIX por insistencia de la burguesía belga, antes de que los grandiosos planos, presentados por cierto Joseph Poelaert, hubieran sido desarrollados con detalle, lo que tuvo por consecuencia que, eso dijo Austerlitz, en aquel edificio de más de setecientos mil metros cúbicos hubiera pasillos y escaleras que no llevaban a ninguna parte, y habitaciones y salas sin puertas en las que nadie había entrado nunca y cuyo vacío rodeado de muros era el secreto más recóndito de todo poder sancionado. Austerlitz siguió contándome que, buscando un laberinto de iniciación de los francmasones, del que había sabido que se encontraba en el sótano o en el desván del Palacio, había vagado muchas horas por aquella montaña de piedra, por bosques de columnas, pasando junto a estatuas colosales, subiendo y bajando escaleras, sin que nadie le hubiera preguntado nunca qué quería. A veces, en sus recorridos, cansado o para orientarse por los puntos cardinales, había mirado por las ventanas profundamente empotradas en los muros sobre los tejados gris plomo del Palais, desplazados unos sobre otros como masas flotantes de hielo o hacia abajo en gargantas y patios interiores como pozos, en los que nunca había penetrado un rayo de sol. Cada vez más lejos, dijo Austerlitz, había ido por los pasillos, unas veces torciendo a la izquierda y otras a la derecha, e interminablemente en línea recta, bajo muchos altos dinteles, y algunas veces había subido escaleras crujientes, de aspecto provisional, que salían aquí o allá de los pasillos principales y llevaban medio piso arriba o abajo, para acabar en oscuros callejones sin salida, a cuyo extremo había armarios de persiana, pupitres para escribir de pie, escritorios, sillones de oficina y otros elementos de mobiliario amontonados, como si alguien hubiera de resistir tras ellos en una especie de estado de sitio. Sí, eso afirmó Austerlitz, incluso había oído decir que en el Palacio de Justicia, a causa de su complicación interna que superaba realmente toda imaginación, en el curso de los años, una y otra vez, en algunas salas vacías y en pasillos apartados se había podido establecer pequeños negocios, por ejemplo un estanco, una oficina de apuestas o un bar, y una vez incluso, al parecer, un servicio de caballeros en el sótano por alguien llamado Achterbos, que un día se había instalado en su vestíbulo con una mesita y un plato para el dinero, convirtiéndolo en un retrete público con clientela de paso de la calle y, luego, mediante la contratación de un ayudante que sabía manejar el peine y las tijeras, se transformó por algún tiempo en peluquería. Historias apócrifas semejantes, que contrastaban extrañamente con su objetividad normalmente rigurosa, me contó Austerlitz también no pocas veces en los encuentros que siguieron, por ejemplo cuando, durante una tranquila tarde de noviembre, estuvimos sentados en un café con billares de Terneuzen —todavía recuerdo a la dueña, una mujer con gafas de gruesos cristales que tejía una media de color verde intenso, los huevos de carbón incandescentes en el fuego de la chimenea, el húmedo serrín del suelo, el amargo olor a achicoria— y, por una ventana panorámica por la que trepaba, enmarcándola, un gomero, mirábamos el estuario monstruosamente ancho y de un gris nebuloso del Escalda. Una vez, en la época anterior a la Navidad, Austerlitz vino a mi encuentro por el paseo de Zeebrugge, cuando se hacía de noche y no se veía un alma. Resultó que los dos habíamos reservado plaza en el mismo transbordador, de forma que volvimos juntos lentamente al puerto, a la izquierda el vacío Mar del Norte y a la derecha las altas fachadas de los bloques de viviendas situados en las dunas, en los que temblaba la luz azulada de los televisores, extrañamente inestable y fantasmal. Cuando nuestro barco zarpó era ya de noche. Estábamos juntos, de pie, en la cubierta de popa. La blanca estela se perdía en la oscuridad, y recuerdo aún que una vez pensamos que veíamos algunos copos de nieve girando en la luz de la lámpara. Sólo en esa travesía nocturna del canal de la Mancha supe, por cierto, por una observación hecha casualmente por Austerlitz, que era profesor en un instituto de historia del arte de Londres. Como con Austerlitz era casi imposible hablar de uno mismo o de su persona, y como, por consiguiente, ninguno de los dos sabía de dónde procedía el otro, desde nuestra primera conversación en Amberes habíamos utilizado siempre sólo el francés, yo con terrible torpeza, Austerlitz en cambio de una manera formalmente tan perfecta, que durante mucho tiempo lo consideré francés. Me impresionó entonces muy extrañamente cuando cambiamos al inglés para mí más practicable, el que apareciera entonces en él una inseguridad que hasta entonces había permanecido totalmente escondida, la cual se manifestaba en un ligero defecto de articulación y en accesos ocasionales de tartamudeo, en los que agarraba tan fuertemente la gastada funda de sus gafas que sostenía siempre en la mano izquierda, que se podía ver lo blanco bajo la piel de sus nudillos.