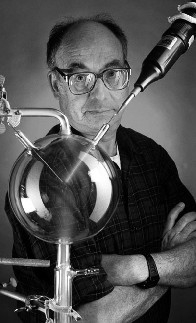

FIGURA 1. ¿La vida en un tubo de ensayo? Stanley Miller y su famoso experimento de síntesis orgánica.

Cuando Charles Darwin publicó su obra magna El origen de las especies, nos ofreció una explicación convincente de cómo, a lo largo de inmensos períodos de tiempo, la vida ha evolucionado desde unos simples microbios hasta la riqueza y complejidad que hoy vemos en la biosfera. Pero con toda la intención dejó fuera la explicación de cómo comenzó la vida. «Sería como especular sobre el origen de la materia», bromeó. Dos siglos más tarde seguimos estando casi a oscuras sobre el origen de la vida.

En realidad lo que tenemos son tres enigmas en uno: el cuándo, el dónde y el cómo de la biogénesis. Al menos la parte del cuándo comienza a estar clara. Tras unas cuantas refriegas académicas durante la última década, la mayoría de los biólogos coinciden en señalar que las colinas de Pilbara, en Australia Occidental, contienen trazas de la vida que se remontan a hace casi 3.500 millones de años.[2.7] Estas antiquísimas rocas, hoy objeto de intensas investigaciones internacionales, afloran en medio de áridas colinas en un terreno salvaje y desolador a sólo cuatro horas en coche a través del desierto de arbustos desde la ciudad costera de Port Headland. Las observaciones a favor de la vida recogidas hasta el momento incluyen tapetes microbianos fósiles llamados estromatolitos y unas estructuras diminutas incrustadas en las rocas que muchos investigadores creen que son microfósiles. Recientemente, en la misma región se han hallado indicios de un ecosistema entero fosilizado.[2.8]

¿Es posible que la vida existiera ya en una época aún más antigua? El problema a la hora de dar respuesta a esta pregunta es la escasez de rocas muy antiguas. Hay algunas en Groenlandia que se han datado en 3.850 millones de años, y que se encuentran ligeramente alteradas de un modo que es coherente con la actividad biológica, pero hay procesos no biológicos que también podrían ser responsables. Como es obvio, los organismos de Pilbara no aparecieron de repente con todas sus características: tiene que haber habido un período previo de evolución. Todo lo que podemos decir con cierta seguridad es que la vida ya se había establecido en la Tierra en algún momento entre hace 3.500 y 4.000 millones de años. Compárese esto con la edad de nuestro planeta: 4.500 millones de años.

Por lo que atañe a dónde comenzó la vida, el problema es mucho más arduo. Las colinas de Pilbara presentan las trazas de vida más antiguas de la Tierra, pero no hay razón alguna para suponer que la vida haya comenzado justamente allí. El propio Darwin especuló sobre una «pequeña charca cálida» llena de sustancias químicas procedentes de las rocas adyacentes y energizadas por la luz del sol. Se han propuesto otros tipos de «caldo primordial», desde lagunas en proceso de secarse hasta el océano entero, pasando por gotitas en suspensión. Otros investigadores se decantan por las inmediaciones de los abrasadores líquidos que emanan de chimeneas volcánicas en el océano profundo. Mi preferencia, por si a alguien le interesa, es algún lugar muy por debajo del lecho marino (quizá hasta uno o dos kilómetros de profundidad) en los poros de las rocas atravesados por lentas corrientes de fluidos calientes de convección. A decir verdad, el lugar en cuestión es pura conjetura. Ni siquiera está claro que la vida haya comenzado en la Tierra; puede argumentarse que en realidad comenzó en Marte, por ejemplo. Marte y la Tierra han intercambiado rocas durante miles de millones de años, lanzadas al espacio por los bombardeos de cometas y asteroides; la superficie de Marte está salpicada de cráteres de impacto. La mayor parte de la materia lanzada al espacio acaba en órbita alrededor del Sol, pero una pequeña fracción acaba chocando con la Tierra, a veces tras un millón de años o más en el espacio. En el curso de la historia geológica, miles de millones de toneladas de materiales provenientes de Marte han acabado en nuestro planeta. Sólo falta un paso para imaginar que unos microbios marcianos acaben siendo transportados en alguno de estos objetos.[2.9] Incrustados en lo más profundo de las rocas, protegidos de las duras condiciones del espacio, unos microbios resistentes podrían sobrevivir fácilmente durante el viaje interplanetario, sobre todo si tienen un estado de latencia como las esporas. Varios experimentos han confirmado que los microbios pueden resistir en el interior de las rocas las condiciones del espacio, así como la colisión que lanza la roca al espacio y la posterior entrada a gran velocidad en la atmósfera de la Tierra.[2.10]

¿Por qué Marte? La evidencia a favor de que la vida haya comenzado allí no es precisamente abrumadora, pero es sugerente. Marte es un planeta más pequeño, así que debió desprenderse más deprisa del calor de formación, y por tanto estuvo listo para la vida antes que la Tierra. Durante unos 700 millones de años ambos planetas fueron golpeados ferozmente por objetos que variaban en tamaño desde pequeños guijarros a gigantescos asteroides de 500 km de diámetro. Las capas superficiales removidas por el bombardeo están empaquetadas de forma menos compacta en Marte que en la Tierra a causa de la menor gravedad de aquél, y por consiguiente habrían ofrecido un refugio más profundo frente a aquellas catástrofes para los microbios subsuperficiales. Marte tiene agua, aunque no mucha. Pero su relativa escasez podría haber beneficiado a la vida, a la que habría resultado más fácil sobrevivir al principio: en la Tierra, la energía calorífica liberada por los mayores impactos hacía hervir los océanos y envolvía el planeta en una atmósfera letal de vapor de rocas y vapor de agua supercalentado. En la actualidad, Marte es un desierto helado, como mucho marginalmente habitable para los microbios terrestres, pero hace miles de millones de años era justo al revés: Marte era más favorable para la vida, con ríos y lagos, una atmósfera más gruesa y temperaturas superficiales más altas que en la actualidad. Nada de todo esto constituye un caso sólido a favor del origen marciano de la vida terrestre, pero sin duda amplía el abanico de posibilidades que debemos explorar para dar respuesta a la pregunta de dónde se inició la vida.

El problema más arduo respecto al origen de la vida es cómo se produjo. Es fácil darse cuenta de dónde está el principal obstáculo. La forma de vida más simple conocida es tan enormemente compleja que es inconcebible que un ser así haya surgido espontáneamente en una sola trasformación y sólo por azar. En una célebre metáfora que en cierta ocasión usó el astrónomo británico Fred Hoyle, es más fácil creer que un torbellino atraviese una chatarrería y ensamble un Boeing 747.[2.11] Sin embargo, aquí la palabra clave es vida «conocida». Nadie supone que el primer ser vivo fuese tan complejo como una bacteria. Deben ser posibles otras formas de vida más simples que sirvan de conexión entre el primer organismo y la vida tal como la conocemos hoy. Tal vez estos primeros organismos existan todavía en algún lugar y los hayamos pasado por alto por ser demasiado pequeños para atraer nuestra atención o porque estén confinados en un hábitat peculiar que los microbiólogos todavía no han estudiado (de lo que hablaremos más adelante). O igual se han quedado en Marte. Es igualmente concebible que los precursores más simples de la vida que nos es familiar hayan desaparecido hace mucho tiempo, consumidos o desplazados por formas de vida más complejas y sofisticadas, sin dejar ningún rastro.

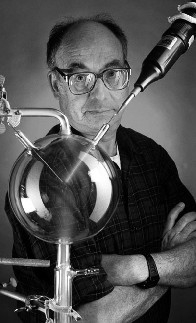

FIGURA 1. ¿La vida en un tubo de ensayo? Stanley Miller y su famoso experimento de síntesis orgánica.

La vida (al menos tal como la conocemos) es de naturaleza química. Eso puede parecer obvio, pero en el tema de estudio del SETI nada puede darse por hecho. Hace doscientos años la vida se consideraba una suerte de materia mágica, animada por una misteriosa fuerza vital. Los científicos todavía utilizan el término «química orgánica», aunque hoy sabemos que las leyes de la química son las mismas tanto si una molécula se encuentra dentro como fuera de un organismo. En su mayor parte, las primeras conjeturas sobre el origen de la vida, como la pequeña charca caliente de Darwin, suponían que existía una vía química bien definida, aunque quizá larga y tortuosa, entre un cóctel químico amorfo y la primera célula viva organizada. El origen de la vida sería entonces algo análogo a cocer un bizcocho: habría una receta con los ingredientes necesarios y un procedimiento (calentar, secar, enfriar, etc.) para transformar las sustancias inertes en vida. Es una idea seductora que se vio reforzada por un famoso experimento realizado en 1952 por Stanley Miller, de la Universidad de Chicago. Instigado por el geoquímico Harold Urey, Miller llenó un matraz con metano, agua, amonio e hidrógeno, los gases que por aquel entonces se creía que formaban la atmósfera primitiva de la Tierra, y durante varios días sometió la mezcla a descargas de electricidad. Miller pudo congratularse de descubrir aminoácidos, las piezas básicas de las proteínas, en el poso que se formó en el fondo del matraz (véase la figura 1).

Muchos químicos vieron el experimento de Miller-Urey como el primer paso hacia la síntesis de vida en el laboratorio, recreando la misma vía química que la Madre Naturaleza habría seguido hace miles de millones de años. Por desgracia, esta línea de investigación, que en la década de 1950 parecía tan prometedora, resultó ser un callejón sin salida. Los aminoácidos son indiscutiblemente las piezas básicas para la síntesis de las proteínas, pero se hallan tan lejos del producto final como el ladrillo del Empire State Building. Además, son fáciles de hacer, y se encuentran de forma natural en meteoritos e incluso en las nubes de polvo interestelar. Llegar más allá de los aminoácidos, por no decir llegar a los ácidos nucleicos (la base de la herencia) ha resultado imposible por el procedimiento de impartir energía a un caldo. Si la vida fue incubada por sucesivas transformaciones químicas, es improbable que fuera de este modo.

Desde el experimento de Miller-Urey, nuestra comprensión de la naturaleza de la vida ha experimentado una revolución. Aquel mismo año, Francis Crick y James Watson publicaron su artículo sobre la estructura del ADN, y a lo largo de las décadas siguientes los científicos han ido pasando de considerar la célula viva como algo mágico a verla más bien como una supercomputadora. No cabe duda de que la vida utiliza la química para ejecutar su programa, pero la clave de sus cualidades casi mágicas radica en la forma en que las células procesan y replican la información. Eso le da otro cariz al rompecabezas de la biogénesis, porque ahora la cuestión esencial es cómo pueden emerger de manera espontánea el almacenamiento y la replicación de la información, y no cómo unas sustancias químicas naturales pueden haber reaccionado para «animar» a la materia. Como es obvio, una parte crucial de esta historia es la complejidad. Para ajustarse a la descripción de «vivo», un sistema tiene que hace algo más que replicar información (un simple cristal de sal puede hacerlo): tiene que ser lo bastante complejo para poseer cierta forma de autonomía. Dicho de otro modo, el contenido de información tiene que ser lo bastante grande para que el sistema se haga cargo de su propio programa, para que, literalmente, «adquiera vida propia». No está nada claro dónde se sitúa ese umbral de complejidad; no obstante, los microbios autónomos naturales más simples que se conocen contienen por encima de un millón de bits de información. Las áreas de la investigación relevantes para este problema son el estudio de los sistemas con organización propia, el autoensamblaje de estructuras moleculares, la teoría de la información y de la complejidad en general, y un campo de investigación incipiente conocido como biología sintética, en el que los investigadores pretenden diseñar y construir sus propios organismos a partir de cero en el laboratorio. Éstas son disciplinas emocionantes que avanzan con gran rapidez, pero todo lo que puede decirse en este momento es que el problema del origen de la vida queda muy lejos de una formulación clara, sin que su resolución se atisbe siquiera en el horizonte.

Aunque nunca lleguemos a saber cómo se originó la vida, tal vez podamos resolver el enigma menor de si aquel origen fue fortuito o un evento probable. Desde el punto de vista del SETI, todo lo que realmente necesitamos saber es si la vida se origina fácilmente y, por consiguiente, es común en el universo, como se suele creer.