Cleopatra trabajó sometida a terribles desventajas, desventajas que sólo aumentaron cuando ella y Antonio dejaron Éfeso para ir a Atenas. En el fondo de su preocupación estaba la seguridad de que Antonio no le estaba diciendo todos sus pensamientos o planes; cada vez que ella fantaseaba con dar sus juicios desde el Capitolio en Roma, una chispa divertida aparecía en sus ojos, que eran, para ella, una prueba de incredulidad. Sí, él había llegado a la conclusión de que Octavio debía ser detenido y que la guerra era la única manera que le quedaba para detenerlo, pero sobre sus planes para Roma no podía estar tan segura. Aunque él siempre se ponía de su parte en las discusiones en la tienda de mando, lo hacía como si en realidad no tuviesen importancia; como si seguirle la corriente fuese más importante que mantener a sus legados felices. También había desarrollado una considerable habilidad para eludir sus acusaciones de deslealtad cuando ella daba voz a sus sospechas. Podía ser que envejeciese, que tuviese lapsos de memoria, pero ¿de verdad creía en el fondo de su corazón que Cesarión sería rey de Roma? Ella no estaba segura.

Sólo diecinueve de las treinta legiones romanas de Antonio navegaron hacia la Grecia occidental; las otras once fueron asignadas a proteger Siria y Macedonia. Sin embargo, las fuerzas terrestres de Antonio se vieron reforzadas por cuarenta mil infantes y caballería donados por los clientes-reyes, la mayoría de los cuales habían venido en persona a Éfeso; allí se habían enterado de que no acompañarían a Antonio y Cleopatra a Atenas. En cambio, debían ir por sus propios medios al teatro de la guerra designado en la Grecia occidental. Algo que no les sentó nada bien a ninguno de ellos.

Fue el propio Marco Antonio quien separó su avance del de los clientes-reyes, temeroso de que, si veían la autocracia de Cleopatra en la tienda de mando, empeoraría aún más las cosas para él al ponerse de parte de la reina contra los generales romanos. Sólo él sabía lo desesperado de su situación, porque sólo él sabía toda la determinación de su esposa egipcia por salirse con la suya. ¡Todo era tan ridículo! Lo que Cleopatra quería y lo que sus generales romanos querían era generalmente lo mismo; el problema era que ni ella ni ellos lo admitirían.

Cayo Julio César hubiese señalado la debilidad de Antonio como comandante, mientras que sólo Canidio tenía esa clase de percepción, y a Canidio, que era de baja cuna, por lo general no le hacían caso. Sencillamente, Antonio podía mandar un ejército en la batalla, pero no en una campaña. Su confianza en que las cosas irían bien lo traicionaban cuando se trataba de la logística y los problemas de abastecimiento, perpetuamente descuidados. Además, Antonio estaba demasiado preocupado con mantener a Cleopatra feliz como para pensar en equipos y abastecimientos; dedicaba sus energías a atenderla. Para sus subordinados parecía una debilidad, pero la verdadera debilidad de Antonio era su incapacidad para matarla y confiscar su cofre de guerra. Tanto su amor por ella como su debilidad por el juego limpio lo negaban.

Por lo tanto, ella, sin comprenderlo, se vanagloriaba de su poder sobre Antonio, y provocaba deliberadamente a sus generales al exigirle esto o aquello como prueba de su amor por ella, sin ver que su conducta hacía mucho más difícil la tarea de Antonio, y también su propia presencia más abominable para ellos cada día que pasaba.

En Samos se le antojó quedarse allí para divertirse; sus legados se fueron a Atenas y él tuvo a Cleopatra para sí. Si ella lo emborrachaba, mucho mejor; la mayor parte del vino de su copa era vaciado a escondidas en su bacinica de oro puro, un regalo de ella. La suya, como le señaló alegremente, tenía una águila y las letras «SPQR» en el fondo para poder mearse y cagarse en Roma. Eso le ganó un aireado discurso y un bacín roto, pero no antes de que viajase a Italia como un chiste que Octavio explotó al límite.

Otra dificultad que ella encontraba era la creciente convicción de que Antonio, después de todo, no era un genio militar aunque no viera que su propia conducta hacía imposibles Antonio entrar en esa guerra con su viejo celo, con su legitima posición de autoridad. Al final había conseguido salirse con la suya, sí, pero las constantes discusiones minaban sus ánimos.

—Vete a casa —le repetía una y otra vez—. Vete a casa y déjame esta guerra a mí.

Pero ¿cómo podía hacerlo cuando ella veía a través de él? Si ella se marchaba a Egipto, Antonio llegaría a un acuerdo con Octavio, y todos sus planes fracasarían. En Atenas, él se negó a continuar viaje a Occidente, temeroso del día en que Cleopatra se encontrase de nuevo con su ejército; Canidio era un excelente segundo, y podía manejar las cosas en la Grecia occidental. Su principal tarea, pensó Antonio, era proteger a sus legados de la reina, una actividad tan exigente que descuidó su correspondencia con Canidio, algo no tan difícil como hubiese sido para un hombre menos adicto al placer que Antonio. En cuanto a los abastecimientos, no hizo caso de ninguna de las cartas.

La noticia de que Octavio se había apoderado y leído su testamento le cortó la respiración a Antonio.

—¿Yo acusado de traición? —le preguntó a Cleopatra, incrédulo—. ¿Desde cuándo las disposiciones póstumas de un hombre lo convierten en traidor? ¡Oh, cocal, esto colma el vaso! ¡Me han despojado de mi triunvirato legal y de todo mi imperio! ¿Cómo se atreve el Senado a ponerse de parte de ese repugnante irrumator? ¡Él es el que ha cometido un sacrilegio! ¡Nadie puede abrir el testamento de un hombre en vida, pero él lo hizo! ¡Ellos lo han perdonado!

Luego llegó la publicación del juramento de alianza. Pollio envió una copia del mismo a Atenas, junto con una carta donde argumentaba su propia negativa a jurar. La carta decía:

¡Antonio, él es tan astuto! No hay ninguna represalia para aquellos que nos hemos negado a jurar; ¡pretende que las futuras generaciones se sientan impresionadas por su clemencia, sombras de su divino padre! Incluso ha enviado comunicados a los magistrados de Bononia y Mutina —¡tus ciudades, llenas de tus clientes!— donde dice que nadie debe ser obligado a jurar. Supongo que el juramento será extendido a las provincias de Octavio, que no serán tan afortunadas. Todos los provincianos tendrán que jurar quieran o no; no tendrán alternativa, como Bononia, Mutina o yo.

Te puedo decir, Antonio, que la gente está jurando en grandes cantidades, de forma absolutamente voluntaria. Los hombres de Bononia y Mutina juran, y no porque se sientan intimidados. Lo hacen porque están tan hartos de las incertidumbres de los últimos años que preferirían votar el centunculus de un payaso si creyesen que eso pudiese traer estabilidad. Octavio te ha separado de la próxima campaña; tú no eres más que un bobo drogado y borracho de la Reina de las Bestias. Lo que me fascina, sobre todo, es que Octavio no ha dejado de citar a la reina de Egipto. Nombra al rey Ptolomeo XV César junto a ella como agresor.

El rostro de Cleopatra era ceniciento cuando dejó la misiva de Pollio con dedos temblorosos.

—¿Antonio, cómo puede Octavio hacerle eso al hijo de César? Su hijo de sangre, su legítimo heredero y sólo un niño.

—Sin duda puedes verlo por ti misma —manifestó Ahenobarbo, que leyó la carta—. Cesarión cumplió los dieciséis el pasado junio; es un hombre.

—Pero ¡es el hijo de César! ¡Su único hijo!

—La viva imagen de su padre —dijo Ahenobarbo con un tono seco—. Octavio sabe muy bien que, si Roma e Italia ponen sus ojos en el muchacho, se verá abrumado con los seguidores. El Senado correría a hacerlo ciudadano de Roma y privaría a Octavio de la riqueza de su papaíto y de sus clientes, que es algo mucho más importante. —Ahenobarbo la miró con furia—. Hubieses hecho bien, Cleopatra, en quedarte en Egipto y enviar a Cesarión a esta campaña. Hubiese habido mucho menos rencor en los consejos.

Ella se encogió, no estaba en condiciones para enfrentarse a Ahenobarbo.

—No, si lo que dices es verdad, hice bien en mantener a Cesarión en Egipto. Debo hacer la conquista por él, y sólo entonces presentarlo.

—¡Eres una loca, mujer! Mientras Cesarión permanezca en el culo del Mare Nostrum es invisible. Octavio puede distribuir panfletos donde lo describe como alguien que no se parece en absoluto a César, y nadie se lo discute. Si Octavio consigue llegar hasta Egipto, tu hijo morirá sin ser visto.

—¡Octavio nunca llegará a Egipto! —gritó ella.

—Por supuesto que no —afirmó Canidio, que se sumó a la conversación—. Lo derrotaremos ahora en la Grecia occidental. Tengo información de que Octavio se ha armado con dieciséis legiones y diecisiete mil jinetes germanos y galos. Representan su única fuerza terrestre. Su marina consiste en doscientos grandes quinquerremes que hicieron bien en Naulochus y otras doscientas pequeñas liburnas. Los superamos en número en todos los aspectos.

—Bien dicho, Canidio. No podemos perder. —Entonces ella se estremeció—. Algunos temas sólo se pueden solucionar con la guerra, pero el resultado es incierto. Recordad a César. Siempre se vio superado en número. Dicen que este Agripa es casi tan bueno como él.

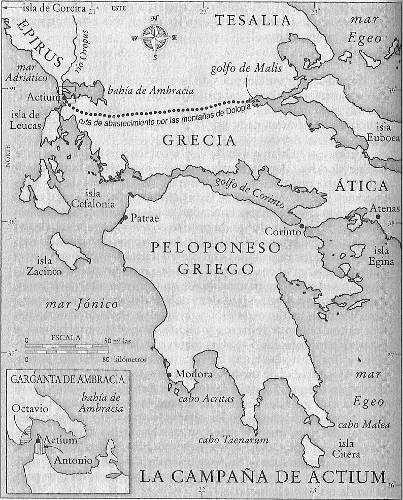

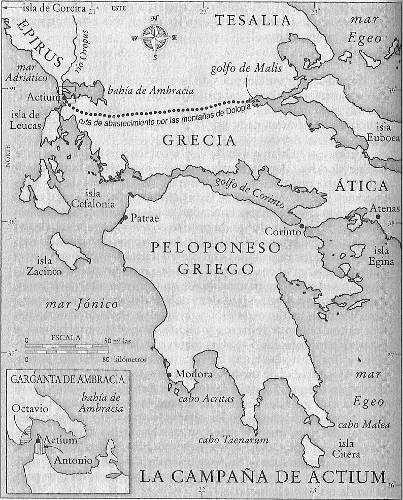

Inmediatamente después de la carta de Pollio se trasladaron a Patrae, en la boca del golfo de Corinto, en la Grecia occidental; para entonces, toda la armada y el ejército habían llegado tras haber navegado por la península más occidental del Peloponeso al Adriático.

Aunque se habían quedado varios centenares de galeras para vigilar Modona, Corcira y otras islas estratégicas, la flota principal sumaba cuatrocientos ochenta quinquerremes de los más enormes jamás construidos. Estas embarcaciones tenían ocho hombres por remo en tres bancadas, estaban completamente cubiertas y tenían espolones de bronce rodeados con vigas de roble; sus cascos estaban reforzados con cinchas de trozos de madera cuadradas reforzadas con hierro para que sirviesen como parachoques en el caso de que recibiesen un golpe de espolón. Medían sesenta y un metros de eslora y quince metros de manga, sobresalían diez metros por encima del agua en el centro y siete metros y medio en la proa y en la popa. Cada una tenía cuatrocientos ochenta remeros y ciento cincuenta marineros, y estaban pertrechadas con altas torres que llevaban piezas de artillería. Todo esto las hacía inexpugnables; sin embargo, se movían a la velocidad de un caracol, por lo que eran poco recomendables en ataque. La nave insignia de Antonio, la Antonia, era todavía más grande. Sesenta de las naves de Cleopatra eran de este tamaño y diseño, pero las restantes eran amplias trirremes con cuatro hombres por remo en tres bancadas, y podían moverse a gran velocidad, sobre todo cuando navegaban a vela, ayudadas por los remos. Su nave insignia, Cesarión, aunque muy bien pintada y adornada, era rápida y estaba diseñada más para la huida que para la lucha.

Cuando todo estuvo en orden, Antonio se sentó complacido y no vio nada malo en emitir órdenes tan amplias que muchos de los detalles quedaron al arbitrio individual de los legados, algunos buenos, algunos mediocres y algunos inútiles.

Se puso a sí mismo en una línea que iba entre la isla de Corcira y Modona, un puerto del Peloponeso, al norte del cabo Acritas. Bogud de Mauritania, un refugiado de su hermano, recibió el mando de Modona, mientras que la gran base naval, en la isla de Leucas, fue dada a Cayo Sosio. Incluso Cyrenaica, en África, contaba con una guarnición. Lucio Pinario Scarpo, un sobrino nieto de Divus Julius, lo vigilaba todo con una flota y cuatro legiones. Esto era necesario para proteger el trigo y los envíos de alimento desde Egipto. Samos, Éfeso y muchos puertos de la costa oriental de Grecia sirvieron de depósito de comida, que recibieron en enormes cantidades.

Antonio había decidido no hacer caso de la Macedonia occidental y del norte de Epirus; intentar retenerlos alargaría su frente y debilitaría la densidad de sus tropas y barcos, por lo tanto, dejó que Octavio los tuviese, y también la Vía Egnatia, la gran carretera oriental. La preocupación por un frente demasiado largo y poco profundo le obsesionaba tanto que incluso evacuó Corcira. Su base principal era la bahía de Ambracia; este enorme, casi cerrado fondeadero, tenía una boca al Adriático que medía menos de una milla de ancho. En el promontorio sur de la boca estaba el cabo Actium, donde Antonio instaló su puesto de mando, sus legiones y sus auxiliares, dispersos a lo largo de muchas millas de insalubres pantanos infestados de mosquitos. Aunque no llevaba acampado mucho tiempo, el ejército de tierra comenzaba a pasar graves apuros. La neumonía y las fiebres eran endémicas, e incluso los hombres más resistentes tenían unos resfriados tremendos; la comida también comenzaba a escasear.

La provisión de alimentos no había estado bien organizada, y cualquier cosa que Cleopatra sugirió para rectificar las deficiencias fueron pasadas por alto o deliberadamente saboteadas. No es que tampoco ella o Antonio hubiesen dedicado mucha atención a los suministros, seguros de que su política de mantener los almacenes de comida en el lado oriental era una buena estrategia; Octavio tendría que rodear el Peloponeso para llegar a estos depósitos. Pero lo que ellos no habían tenido en cuenta eran las altas montañas casi imposibles de cruzar, que formaban como un grueso lomo desde Macedonia hasta el golfo de Corinto y separaban la Grecia oriental de la occidental. Las carreteras no eran más que senderos, si es que existían.

Publio Canidio fue el único entre los legados que contempló la imperiosa necesidad de llevar la mayor parte de estas reservas de comida y trigo alrededor del Peloponeso por barco, pero Antonio, que estaba de un humor de perros, tardó varios días en aprobar la orden, que primero llegó al este antes de poder ser ejecutada. Y eso llevó tiempo.

Y el problema era que Antonio y Cleopatra no tenían tiempo. Era sabido que al final del invierno y a principios de la primavera las ventajas estarían con aquellos que permanecieran en el lado oeste del Adriático y que nadie en la tienda de mando de Antonio creía que Octavio y sus fuerzas podrían o querrían cruzar el Adriático hasta el verano. Pero aquel año todos los dioses acuáticos, desde el padre Neptuno hasta los lares Permarini, estaban del lado de Octavio. Soplaron fuertes vientos del oeste, tan inusuales como fuera de estación, lo que significaba ventajas para Octavio e inconvenientes para Antonio, que se veía impotente para impedir que Octavio navegase o desembarcase donde quisiese.

Mientras los transpones de tropa cruzaban el Adriático desde Brundisium, Marco Agripa mandó la mitad de sus cuatrocientas galeras para atacar la base de Antonio en Modona. Consiguió una victoria total, sobre todo porque, después de matar a Bogud, hundió la mitad de sus naves y puso la otra mitad a su servicio. Después, Agripa hizo lo mismo con Sosio en Leucas. No obstante, Sosio consiguió escapar. Antonio y Cleopatra estaban absolutamente desabastecidos de trigo y de comida que viniese por mar, no importaba su punto de origen. Así pues, la única manera de alimentar a las fuerzas de tierra y de mar era por tierra, pero Antonio se negó en absoluto a que sus soldados romanos fueran utilizados como bestias de carga o incluso de líderes de las bestias de carga. ¡Qué los indolentes egipcios de Cleopatra hiciesen algo por una vez! ¡Qué ellos organizasen el transporte terrestre!

Todos los burros y las mulas, en el este del país, fueron requisados y cargados hasta lo máximo tolerado. Pero los capataces egipcios tenían muy poco respeto por los animales: no les daban agua y miraban indiferentes cómo morían mientras las caravanas cruzaban las montañas de Dolopia. En estas circunstancias, los griegos se vieron obligados por millares y a punta de espada a cargar los sacos y ánforas de suministros y caminar las ochenta terribles millas entre el final del golfo de Malis y la bahía de Ambracia. Entre estos desgraciados porteadores había un griego llamado Plutarco que sobrevivió a este padecimiento y, con el transcurso de los años, entretenía a sus nietos con los horribles relatos que suponía cargar aquel trigo a lo largo de ochenta penosas millas.

Para finales de abril, Agripa controlaba el Adriático y todas las tropas de Octavio habían desembarcado sanas y salvas alrededor de Epirote Toryne, a sotavento de Corcira. Después de decidir que Corcira fuese su base naval principal, Octavio avanzó hacia el sur con sus fuerzas de tierra en un intento por sorprender a Antonio en Actium.

Hasta ese momento todas las decisiones erróneas de Antonio habían surgido por el efecto adverso que Cleopatra ejercía sobre sus legados. Pero entonces cometió un error irreparable: reunió a todas las naves que tenía dentro de la bahía de Ambracia, cuatrocientas cuarenta naves incluso después de las pérdidas provocadas por Agripa. Dado el tamaño y la lentitud de sus naves, era imposible, excepto en las condiciones ideales de tiempo, sacar las flotas encerradas en la bahía a través de una boca de menos de una milla de ancho. Mientras Antonio y Cleopatra se veían impotentes, el resto de sus bases cayeron en manos de Agripa: Patrae, todo el golfo de Corinto y el Peloponeso occidental.

Los esfuerzos de Octavio para avanzar rápidamente y sorprender al ejército terrestre de Antonio fracasaron; llovía, el suelo era fangoso y sus hombres enfermaban de resfriado y gripe. En base a los informes de sus exploradores, Antonio y el asesino Décimo Turullio salieron con varias legiones y caballería gálata y derrotaron a las legiones que iban en cabeza; Octavio se vio obligado a detenerse.

Necesitando con desesperación obtener una victoria, Antonio se aseguró que sus soldados lo aclamasen imperator en el campo (por cuarta vez en su carrera) y exageró tremendamente su éxito. Entre las enfermedades y las raciones cada vez más míseras, la moral en sus campamentos era muy baja. Su cadena de mando estaba muy afectada, algo que debía agradecer a Cleopatra. Ella no hacía ningún intento por mantenerse al margen, y recorría la zona regularmente para criticar, comportándose con una helada altivez. Según su forma de ver, ella no hacía nada malo, y aunque su relación con los romanos databa de dieciséis años, aún no había llegado a comprender el concepto de igualitarismo, que no incorporaba ninguna reverencia automática de ningún hombre o mujer, incluso una nacida para llevar la cinta de la diadema. Al culparla por la grave situación en la que se encontraban, los legionarios vulgares le silbaban y le gritaban; también le ladraban, como una jauría de perros. Ella no podía ordenar que fuesen castigados. Los centuriones y los legados, sencillamente, no le hacían caso.

Octavio acampó en un terreno seco cerca de la cabecera norte de la bahía y conectó su gran campamento con la base de suministros de la costa adriática con unas largas fortificaciones. Se llegó a un punto muerto, con Agripa bloqueando la bahía desde el mar y Octavio privando a Antonio de la oportunidad de reubicarse donde el terreno fuese menos pantanoso. El hambre alzó todavía más su terrible cabeza, a la que siguió la desesperación.

Un día, cuando los vientos del oeste dejaron de soplar con tonta constancia, Antonio envió una parte de su flota al mando de Tarcondimoto. Agripa salió de inmediato a su encuentro con sus liburmas y lo atacó. Tarcondimoto murió en el combate; sólo un súbito cambio en la dirección del viento permitió a la mayoría de la flota de Antonio regresar al interior de su prisión. Agripa se extrañó ante el hecho de que la salida había sido comandada por un cliente-rey y que ninguna embarcación llevase tropas romanas, pero interpretó el movimiento como una duda en la mente de Antonio de que pudiese ganar.

La verdad es que era el resultado de las diferencias en los consejos que un desilusionado Marco Antonio todavía mantenía regularmente. Antonio y los romanos querían una batalla terrestre, pero Cleopatra y los clientes-reyes querían una batalla naval. Ambas facciones veían que estaban atrapados en una situación imposible de ganar, y ambas facciones comenzaban a ver que debían abandonar la invasión de Italia y decidirse por regresar a Egipto para reagruparse y plantear una mejor estrategia. Sin embargo, para poder hacer esto, primero tenían que infligir a Octavio una derrota lo suficientemente grande como para permitirse una retirada en masa.

Aún llegaba comida suficiente a través de las montañas para mantener a raya la hambruna, pero tuvieron que repartir raciones pequeñas. En cuanto a esto, Cleopatra sufrió una derrota que rápidamente le puso en contra a los contingentes no romanos: setenta mil hombres. Antonio estaba suministrando raciones más grandes a sus sesenta y cinco mil soldados romanos pero no lo bastante en secreto. La noticia llegó a oídos de los clientes-reyes, que pusieron el grito en el cielo y la odiaron por ello. También consideraron a Cleopatra débil, puesto que no había sido capaz de persuadir u obligar a Antonio a que abandonase esta injusta práctica. El paludismo y las diarreas hicieron estragos en los campamentos mientras avanzaba el verano. Nadie, romano o no romano, había tenido la previsión —o el entusiasmo— de hacer maniobras con las fuerzas terrestres o de ejercitar las fuerzas navales. Casi ciento cuarenta mil hombres de Antonio permanecían ociosos, hambrientos, enfermos y descontentos. Esperaban que alguien en el mando pensase en una manera de salir de la bahía. Ni siquiera clamaban por una batalla, una clara señal de que habían renunciado a la guerra.

Un día, Antonio ideó la manera de salir. Abandonó su desesperación y llamó a sus subordinados para darles la explicación.

—Hemos tenido bastante buena fortuna ya que estamos cerca del río Acheron —dijo, y señaló al mapa—. Aquí está Octavio, no tan cerca como nosotros. Tiene que traer agua desde el río Oropus, un largo trayecto desde sus campamentos. La transporta con medios troncos huecos que está reemplazando con cañerías de cerámica. Agripa las trae desde Italia. Pero en este momento su suministro de agua es precario. Así que vamos a cortarle el suministro para obligarlo a retirarse de su actual posición a otra más cerca del Oropus. Por desgracia, la distancia que debemos viajar para conseguir sorprenderlo anula un ataque de infantería a toda escala, al menos al principio.

Continuó, y utilizó el dedo índice derecho para señalar las áreas relevantes, mostrándose muy confiado; el humor en la tienda de mando mejoró, sobre todo cuando Cleopatra guardó silencio.

—Por lo tanto, Deiotaro Filadelfo, te llevarás tu caballería y la caballería tracia (Rhoemetalces será tu segundo) y encabezarás la acción. Sé que tendrás que hacer una larga vuelta alrededor del este de la bahía, pero Octavio no estará vigilando aquella zona ya que está demasiado lejos. Marco Lurio se llevará diez legiones romanas y te seguirá lo más rápido que pueda. Mientras tanto, yo llevaré a la infantería en barcazas a través de la bahía y la haré acampar debajo de los muros de Octavio. No se preocupará mucho, y cuando le ofrezca batalla, no me hará caso. Está muy bien atrincherado como para preocuparse. Cuando tu infantería, Lurio, se encuentre con la caballería de Deiotaro Filadelfo, arrancaréis millas de las cañerías de Octavio y después saquearéis sus almacenes de comida en el norte. En cuanto se entere de lo que está ocurriendo, Octavio levantará el campamento para reubicarlo a lo largo del Oropus. Mientras él esté ocupado con eso (y Agripa lo esté ayudando), nosotros iniciaremos la evacuación hacia Egipto.

La excitación se extendió; era una excelente maniobra, con grandes posibilidades de éxito. Pero el desafecto había crecido desde la noticia de que las tropas romanas estaban mejor alimentadas; un comandante tracio desertó, fue a Octavio y le explicó el plan con todo detalle. Octavio pudo interceptar a la caballería con algunos de sus propios germanos. No hubo batalla. Deiotaro Filadelfo y Rhoemetalces se pasaron de inmediato a Octavio, y luego, unidos a los germanos, fueron a aplastar a la infantería, que dio media vuelta y escapó en dirección a Actium.

Cuando se enteró del desastre, Antonio reunió lo último de su caballería, un contingente gálata bajo el mando de Amintas, y salió en persona para hacer que sus legiones diesen media vuelta. Pero cuando Amintas se encontró con sus colegas y los germanos desertó, y se ofreció a sí mismo y a sus dos mil soldados de caballería a Octavio.

Denotado y desesperado, Antonio se llevó sus legiones de vuelta a Actium, convencido de que no se podía ganar ningún combate terrestre en aquel terrible lugar.

—¡No sé cómo romper el cerco! —le gritó a Cleopatra, sin un atisbo de esperanza—. ¡Los dioses me han abandonado, y también mi suerte! Si los vientos hubiesen soplado como siempre, Octavio nunca hubiese podido cruzar el Adriático. Pero soplaron a su favor, y deshicieron todos mis planes. ¿Cleopatra, Cleopatra, qué voy a hacer? ¡Se ha acabado!

—Calma, calma —dijo ella con voz suave, y acarició el duro pelo rizado, y notó por primera vez que estaba encaneciendo. ¡Plateado casi de la noche a la mañana!

Ella también había sentido la misma impotencia, un terrible temor a que sus propios dioses, además de los de Roma, habían tomado partido por Octavio. ¿Por qué sino había sido capaz de cruzar el Adriático fuera de la estación adecuada para hacerlo? ¿Por qué sino había sido dotado con un comandante tan grande como Agripa? Pero la pregunta más urgente de todas era: ¿por qué ella no había abandonado a Marco Antonio a su inevitable destino y huido a Egipto? ¿Lealtad? ¡No, desde luego que no! Después de todo, ¿qué le debía ella a Antonio? ¡Él era su herramienta, su títere! ¡Ella siempre lo había sabido! Entonces, ¿por qué ahora ella estaba con él? Él no tenía la capacidad o el valor para indagar qué los unía, nunca los había tenido. Sencillamente, al amarla, él había intentado ser lo que ella necesitaba. «Es Roma —pensó ella mientras le acariciaba los rizos—. Ni siquiera un monarca tan grande y poderoso como Cleopatra de Egipto puede sacar a un romano de un romano. Casi lo conseguí. Pero sólo casi. No pude hacerlo con César, y no puedo hacerlo con Antonio. Entonces, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué, durante estos últimos nundinae, soy cada vez más blanda con él y he dejado de azotarlo?»

Entonces lo comprendió, con el terror de una súbita catástrofe natural como una avalancha, un terremoto, un diluvio: «¡Lo amo!» Lo acunó protectoramente, besó su rostro, sus manos, sus muñecas y, estupefacta, comprendió la identidad de esa nueva emoción que había entrado en ella con tanto sigilo, la había invadido, la había conquistado. «¡Lo amo, lo amo! ¡Oh, pobre Marco Antonio, al final has obtenido tu revancha! Te amo tanto como tú me amas a mí: absoluta e ilimitadamente. Mi amurallado corazón se ha rajado, se ha abierto, para admitir a Marco Antonio, y la cuña que lo hizo fue su propio amor por mí. Él me ha ofrecido su espíritu romano, ha salido a una noche tan negra y densa que no ve más allá de mí. Yo, al aceptar su sacrificio, he llegado a amarlo. Lo que el futuro nos depare es el mismo futuro para ambos. No puedo abandonarlo.»

—¡Oh, Antonio, te quiero! —gritó ella y lo abrazó.

A medida que avanzaba el verano, los legados abandonaron a Antonio por docenas, los senadores se pasaban a Octavio por centenares. Era tan fácil como cruzar a remo la bahía, porque Antonio, hundido en la desesperación rehusaba detenerlos. Sus súplicas de asilo siempre giraban alrededor de «aquella mujer», la causa de la ruina. Aunque un espía le informó a Cleopatra de una causa curiosa: Rhoemetalces de Tracia fue especialmente ácido en sus críticas a Antonio hasta que Octavio lo interrumpió.

—Quin taces? —dijo con tono seco—. Sólo porque me guste la traición no significa que me gusten los traidores.

Para Antonio, el peor golpe llegó a finales de julio: sin ocultar su odio por Cleopatra —de hecho, proclamándolo con voz ronca—, Ahenobarbo abandonó.

—Ni siquiera por ti, Antonio, puedo soportar otro día a «aquella mujer». Sabes que estoy enfermo, pero probablemente no sabes que me estoy muriendo. Quiero morir en un entorno romano, libre del más mínimo rastro de «aquella mujer». ¡Oh, qué tonto eres, Marco! Sin ella, hubieses ganado. Con ella, no tienes la más mínima posibilidad.

Lloroso, Antonio vio cómo el bote llevaba a Gneo Domitio Ahenobarbo a través de la bahía, para luego enviar todas las posesiones de Ahenobarbo tras él. Las incesante objeciones de Cleopatra cayeron en saco roto.

Al día siguiente de la marcha de Ahenobarbo, Quinto Delio lo siguió, junto con los últimos senadores.

Y al otro día, Octavio le envió a Antonio una amable carta.

Tu muy devoto amigo, Gneo Domitio Ahenobarbo, murió pacíficamente anoche. Quiero que sepas que le di la bienvenida y lo traté con gran consideración. Tengo entendido que su hijo, Lucio, está casado con tu hija mayor que tuviste con mi hermana Octavia. El matrimonio será honrado, le di a Ahenobarbo mi palabra. Será interesante ver al hijo de una pareja que une la sangre de Divus Julius, Marco Antonio y los Ahenobarbo, ¿no te parece? Un metafórico tira y afloja, dado que los Ahenobarbo siempre se han opuesto a los Julio.

—¡Lo echo de menos, lo echo de menos! —dijo Antonio mientras las incontenibles lágrimas rodaban por sus mejillas.

—Era mi más tenaz enemigo —replicó Cleopatra con expresión implacable.

En los idus de Sextilis, Cleopatra convocó un consejo de guerra. «¡Qué pocos somos, qué pocos!», pensó mientras ayudaba con mucho cariño a Marco Antonio a sentarse en la silla curul de marfil.

—Tengo un plan —le anunció a Canidio, Poplicola, Sosio y Marco Lurio, los únicos legados superiores que quedaban—. Sin embargo, puede que algún otro también tenga un plan. Así que me gustaría escucharlo antes de hablar. —Su tono era humilde, parecía sincera.

—Yo también tengo un plan —dijo Canidio, muy agradecido de esta inesperada oportunidad de ventilar aquello sin necesidad de convocar él mismo un consejo.

Habían pasado meses desde que había podido hablar con Antonio, que se había convertido en una caricatura de lo que había sido. Culpa de ella, de nadie más. ¡Pensar que una vez él había sido su campeón! Bueno, ya no lo sería nunca más.

—Habla, Publio Canidio —dijo la reina.

Canidio también se veía envejecido, a pesar de su cuerpo atlético y de su amor por el trabajo físico. Sin embargo, no había perdido un ápice de su franqueza.

—Lo primero que debemos hacer es abandonar la flota, y con eso no me refiero a salvar todos los barcos que podamos. Todos los barcos, incluidos los de la reina Cleopatra, deben ser abandonados.

Cleopatra abrió la boca y después la cerró. ¡Qué Canidio explicase su ridículo plan y luego atacaría!

—Retiraremos el ejército de tierra a marchas forzadas hasta la Tracia macedónica, donde tendremos espacio para maniobrar, espacio para presentar batallas en el terreno que escojamos. Estaremos en la posición perfecta para reunir tropas adicionales de Asia Menor, Anatolia e incluso Dacia. Podemos utilizar las siete legiones macedónicas, que en este momento se encuentran alrededor de Tesalónica; buenos hombres, Antonio, como tú sabes. Sugiero la zona que hay detrás de Anfipolis, donde el aire es limpio y seco. Este año ha sido lo bastante lluvioso como para asegurar que no habrá tormentas de polvo, como ocurrió cuando luchamos en Filipos. La cosecha estará a punto para cuando lleguemos allí, y será abundante. La marcha dará tiempo para que nuestros soldados enfermos recuperen fuerzas, y la moral subirá con el solo hecho de que estemos abandonando este terrible lugar. Dudo de que Octavio y Agripa puedan marchar a la velocidad de César; Octavio, según he escuchado, se está quedando sin dinero. Bien podría incluso decidir no librar una campaña tan lejos de Italia con el invierno muy cerca y unas dudosas líneas de abastecimiento. Nosotros marcharemos por tierra, mientras que él tendrá que llevar a sus flotas desde el Adriático hacia el alto Egeo. Nosotros no vamos a necesitar flotas, y cerrando la Vía Egnatia, Octavio tendrá que depender de los barcos para el suministro.

Canidio se interrumpió, pero cuando Cleopatra se dispuso a hablar, levantó la mano con un gesto tan autoritario que ella se quedó en el intento. Los demás estaban pendientes de cada una de sus palabras, los muy tontos.

—Su majestad —prosiguió Canidio, que ahora se dirigió a ella—, sabes que he sido tu más firme partidario. Pero ya nunca más. El tiempo ha demostrado que una campaña no es lugar para una mujer, sobre todo cuando esa mujer ocupa la tienda de mando. Tu presencia ha sembrado la discordia, la furia y la oposición de los hombres. Por tu presencia hemos perdido a muchos hombres de valor e incluso un valioso tiempo. Tu presencia ha robado a las tropas romanas su vitalidad, su voluntad de ganar. Tu sexo ha creado tantos problemas que, incluso si fueses un Julio César (cosa que claramente no eres), tu presencia sería una pesada carga para Antonio y sus generales. Por lo tanto, digo con toda firmeza que debes regresar a Egipto de inmediato.

—¡No haré tal cosa! —gritó Cleopatra, que se levantó de un salto—. ¡Cómo te atreves, Canidio! ¡Es mi dinero lo que ha mantenido esta guerra en marcha, y mi dinero significa yo! ¡No me iré a casa hasta haber ganado esta guerra!

—No has entendido lo que digo, su majestad. Digo que no Podemos ganar esta guerra mientras tú estés aquí. Eres una mujer que intenta llevar las botas militares de un hombre, y no lo has conseguido. Tú y tus caprichos nos han costado mucho, y es el momento de que te des cuenta. ¡Si hemos de ganar, debes marcharte inmediatamente!

—¡No lo haré! —insistió ella entre dientes—. Es más, ¿cómo puedes sugerir que abandonemos las flotas? ¿Han costado diez veces más que el ejército de tierra, y quieres que se las demos a Octavio y a Agripa? ¡Eso equivale a darles todo el mundo!

—No he dicho que se las entregaremos al enemigo, majestad. Lo que sugería (pero que ahora diré con toda claridad) es que las quememos.

—¿Quemarlas? —Ella se llevó las manos a la garganta, y aquel nudo se hacía cada vez más grande—. ¿Quemarlas? ¿Todos aquellos árboles, todo aquel trabajo, todo aquel dinero verlo convertido en humo? ¡Nunca! ¡No, no y no! ¡Tenemos más de cuatrocientos quinquerremes en condiciones de combatir y muchos más transportes que ésos! ¡No nos queda caballería, idiota! ¡Eso significa que el ejército de tierra no está en posición de combatir; está completamente paralizado! ¡Si hay algo que abandonar que sea la infantería!

—Las batallas en tierra las decide la infantería, no la caballería —dijo Canidio, poco dispuesto a ceder ante aquella loca y su pasión por obtener el valor de su dinero—. Quemaremos las flotas y marcharemos a Anfipolis.

Antonio permaneció en silencio mientras se libraba aquella batalla verbal: Cleopatra sola contra Canidio, respaldado por Poplicola, Sosio y Lurio. Lo que decían parecía zumbar, flotar, brillar y desvanecerse. «Irreal», pensó Antonio.

—¡No regresaré a casa! ¡No quemarás mis flotas! —gritaba ella, y la espuma saltaba por la comisura de sus labios.

—¡Vete a casa, mujer! ¡Debemos quemar las flotas! —gritaban los hombres, los puños apretados, algunos agitándolos contra ella.

Por fin, Antonio salió de su ensimismamiento; una mano golpeó la mesa, que resonó.

—¡Callaos todos! ¡Callaos y sentaros!

Se sentaron, temblando de rabia y frustración.

—No quemaremos las flotas —dijo Antonio con voz cansada—. La reina tiene razón, debemos salvarlas. Si quemamos todas nuestras naves, no habrá nada entre Octavio y el extremo oriental del Mare Nostrum. Egipto caerá porque Octavio sencillamente pasará junto a nosotros en Anfipolis. Navegará directamente hacia Egipto, y Egipto caerá porque nosotros no podremos llegar allí antes si vamos por tierra. ¡Pensad en las distancias! Hay mil millas hasta Helesponto, otras mil millas a través de Anatolia y mil millas más hasta Alejandría. Quizá César podría recorrerlas en tres o cuatro meses, pero sus tropas morirían por él, mientras que las nuestras se cansarían de las marchas forzadas en un mes y desertarían.

Su argumento era indiscutible; Canidio, Poplicola, Sosio y Lurio se rindieron, mientras que Cleopatra permanecía con la mirada baja y sin ninguna expresión de triunfo. Por fin comprendió que era su sexo lo que esos locos no toleraban, que no era su condición de extranjera ni su dinero. Todo su odio era por ser una mujer. A los romanos no les gustaban las mujeres, y por eso las dejaban en casa incluso si no hacían otra cosa más importante que ir a alojarse en una villa en el campo. Finalmente tenía la respuesta al acertijo.

—No sabía que era mi sexo —le dijo a Antonio después de que sus cuatro generales se hubiesen marchado, sin dejar de protestar, pero convencidos de que tenía razón—. ¿Cómo he podido estar tan ciega?

—Oh, porque tu propia vida nunca ha levantado ese velo.

Se hizo un silencio, pero no uno incómodo. Cleopatra percibió un cambio en Antonio, como si la amargura y la larga discusión entre ella y sus cuatro amigos restantes hubiesen penetrado en su distanciamiento, le hubieran dado algo de energía.

—No creo que quiera compartir mi plan con Canidio y los demás —manifestó—, pero me gustaría hablarlo contigo. ¿Me escucharás?

—Encantado, amor mío. Encantado.

—No podemos ganar aquí, lo sé —manifestó ella con un tono seco, como si no fuese su preocupación—. También comprendo que el ejército de tierra es inútil. Tus propias tropas romanas son tan leales como siempre, y no ha habido deserciones entre ellas. Así que, si es posible, se las debe salvar. Lo que quiero hacer es salir de Ambracia e intentar llegar a Egipto. Sólo hay una manera de hacerlo. Nuestras flotas deben presentar batalla. Una batalla que tú debes dirigir en persona a bordo del Antonia. Dejaré que tú y tus amigos os ocupéis de los detalles porque no sé nada de asuntos navales. Lo que quiero hacer es cargar todas las tropas romanas que quepan en mis transportes, mientras tú cargas más en tus galeras más rápidas. No te preocupes de los quinquerremes, son tan lentos que los atraparás.

Él la escuchaba alerta, los ojos fijos en su rostro.

—Continúa.

—Éste es nuestro secreto, Marco, amor mío. No puedes hablar de él ni siquiera con Canidio, a quien mantendrás en tierra para que mande a la infantería que quede. Pon a Poplicola, Sosio y Lurio al mando de tus flotas, eso los mantendrá ocupados. Mientras sepan que tú estás allí en persona no se olerán el engaño. Yo estaré a bordo del Cesarión lo bastante lejos detrás de las líneas para ver dónde se abre una brecha. En el momento que se abra correremos hacia Egipto con tus tropas. Tendrás que mantener una pinaza cerca del Antonia, cuando me veas navegar, tú me seguirás. Me darás alcance y subirás a bordo del Cesarión.

—Pareceré un desertor —dijo Antonio con el entrecejo fruncido.

—No una vez que se sepa que has actuado para salvar a tus legiones.

—Puedo mejorar tu plan, querida mía. Tengo una flota y cuatro buenas legiones en Cyrenaica con Pinario Escarpo, Dame un barco y navegaré a Paraetonium para recoger a Pinario y mis hombres. Nos encontraremos de nuevo en Alejandría.

—¿Paraetonium? Eso está en Libia, no en Cyrenaica.

—Por eso mismo envío un barco a Cyrenaica en este momento. Le ordenaré a Pinario que marche hacia Paraetonium de inmediato.

—Dado que no podemos salvar a las once legiones que tienes aquí, nos vendrán bien otras cuatro más —manifestó ella, satisfecha—. Que así sea, Marco. Tendré aquel barco al costado del Cesarión, a la espera. Pero antes de que lo abordes, quiero que te despidas de mí en el Cesarión, por favor.

—Eso no es ningún sufrimiento —manifestó él, soltó una carcajada y la besó.

El secreto pasó a mejor vida, como era inevitable, cuando en las calendas de septiembre las legiones fueron embarcadas, prietas como sardinas, a bordo de los transportes de Cleopatra y de cualquier otra embarcación capaz de navegar rápidamente. Antes, hubo otras pruebas de que había algo más que una simple batalla marítima: todas las embarcaciones salvo los enormes quinquerremes, tenían guardadas sus velas y estaban cargadas con grandes cantidades de agua y comida. Canidio, Poplicola, Sosio y Lurio, así como el resto de los legados, asumieron que, inmediatamente después del encuentro, harían la intentona de llegar a Egipto. Aquello se vio reforzado cuando todas las naves que no eran necesarias o que no estaban en condiciones de navegar fueron embarrancadas e incendiadas lo bastante lejos de la boca de Ambracia para disipar el humo antes de que Octavio lo viese. Lo que nadie sospechaba era que el enfrentamiento también era humo, que no se libraría nunca. Orgullosos romanos como eran, Poplicola, Sosio y Lurio no hubiesen soportado un plan que significase no sostener un combate hasta el final. Canidio, que sí veía a través del humo, no les dijo nada a sus colegas, sencillamente se concentró en poner en marcha a las tropas que no tenían cabida en los transportes antes de que Octavio se enterase de lo que estaba ocurriendo.