El rey Artavasdes de Armenia no tuvo ninguna oportunidad de derrotar a la enorme fuerza que Antonio dirigió contra él, pero no se rindió dócilmente, cosa que dio a Antonio la oportunidad de librar varias decentes batallas que sirvieron de prueba de fuego a sus hombres novatos y acabó de mejorar la preparación de los veteranos. Ahora que no bebía ni gota de vino, su capacidad para mandar en una batalla reapareció, y con ella, su confianza. Cleopatra tenía razón; su verdadero enemigo era el vino. Sobrio y con una salud perfecta, se admitió a sí mismo que su propio curso el año anterior hubiese tenido que ser permanecer en Carana con los restos de su ejército y llevar allí la ayuda de Cleopatra; en cambio, les hizo padecer otra marcha de quinientas millas antes de que recibiesen cualquier socorro. Sin embargo, ya estaba hecho. No tenía ningún sentido lamentarse del pasado, se dijo el nuevo Antonio.

Titio gobernaba la provincia de Asia en lugar de Furnio, y Planeo permanecía en Siria, pero Ahenobarbo había venido a la campaña, y Canidio era, como siempre, la leal mano derecha de Antonio. Seguro dentro de Artaxata, su ejército acampaba cómodo, su propio humor era sanguíneo, y comenzó a planear su movimiento contra el otro Artavasdes. Había tiempo para invadir y conquistar antes del invierno; Armenia había caído y su rey era prisionero para comienzos de julio.

Entonces, antes de que él pudiese comenzar su marcha a Media Atropatene, Quinto Delio llegó a Artaxata acompañado por una enorme caravana que incorporaba al propio rey Artavasdes de Media Atropatene, su harén, sus hijos, su mobiliario, un impresionante número de tesoros incluidos un centenar de gigantescos caballos medos, y toda la artillería y las maquinas de guerra de Antonio.

Muy complacido consigo mismo, en el momento que puso los ojos en Antonio, Delio sacó un borrador del tratado que había hecho con el rey Artavasdes de Media.

Antonio pareció muy poco complacido, la furia crecía visiblemente en él.

—¿Quién te dio el derecho de negociar cualquier cosa en mi nombre? —preguntó.

Su rostro de fauno mostró una expresión de sorpresa, los ojos se abrieron de asombro.

—¡Tú lo hiciste! ¡Marco Antonio, debes recordarlo! ¡Tú acordaste con la reina Cleopatra que la mejor manera de tratar con Media Atropatene era hacer que Artavasdes se pusiera de parte de Roma! ¡Tú lo hiciste, tú lo hiciste, lo juro!

Algo en su actitud convenció a Antonio, ahora, asombrado.

—No recuerdo haber dado tal orden —murmuró.

—Todavía estabas enfermo —dijo Deho, que se enjugó el sudor de la frente—. Eso debe de ser porque tú ordenaste que se hiciese.

—Sí, estaba enfermo, eso lo recuerdo. ¿Qué pasó en Media?

—Persuadí al rey Artavasdes de que su único camino era cooperar con Roma. Sus relaciones con el rey de los partos se han deteriorado desde que Monaeses fue a Ecbatana y le dijo a Fraates que los medos se habían hecho con todo el contenido de tu tren de equipajes; Monaeses había esperado compartir el botín. Para empeorar las cosas, Fraates está amenazado por los rivales que resultan tener sangre meda por la parte que no gobierna. No fue difícil para la Media de Artavasdes ver que tú conquistarías Armenia a menos que él viniese en su socorro. Cosa que no podía hacer, dada la situación en sus propias tierras. Así que hablé y hablé hasta que le hice ver que su mejor alternativa era aliar su reino con Roma.

La furia de Antonio desapareció, comenzaban a reaparecer los recuerdos. Aquello era preocupante; todavía peor, atemorizador. ¿Cuántas otras decisiones, órdenes y conversaciones Momentáneas no recordaba?

—Dame los detalles, Delio.

—Artavasdes vino en persona para reforzar su sinceridad sus mujeres y sus hijos. Si tú consientes, desea ofrecer a su hija de cuatro años, Iotape, como esposa para tu hijo egipcio Tolomeo Alejandro Helios. Otros cinco hijos, incluido un hijo con su principal esposa, serán entregados como rehenes. Hay puchos regalos, desde caballos medos hasta oro y piedras prensas de su reino: lapislázuli, turquesas, jade y cristal de roca. Toda tu artillería está aquí, tus máquinas y materiales de guerra, incluso el ariete de ochenta pies.

—O sea, que todo lo que he perdido son dos Iegiones y sus águilas. —Antonio mantuvo su tono neutro.

—No, sus águilas están con nosotros. Al parecer. Artavasdes no las envió de inmediato a Ecbatana, y para el momento que lo hubiese hecho, Monaeses había puesto a Fraates en su contra.

Con mucho mejor humor Antonio se rio.

—¡Eso no le agradará al querido Octavio! Montó un dalo con mis cuatro águilas perdidas en Roma.

Un encuentro con la Media de Artavasdes alegró todavía más a Antonio. Con poca discusión y sin ningún rencor, los términos del tratado tal como habían sido proyectados por Delio fueron rehechos, ratificados y firmados con los sellos de Roma y Media Atropatene. Eso ocurrió después de que Antonio hubiese inspeccionado atentamente los regalos contenidos en cincuenta carretas: oro, piedras preciosas, cofres de monedas de oro partas, varios cofres de preciosas joyas. Pero ningún regalo entusiasmó a Antonio tanto como el centenar de grandes caballos, lo bastante altos y fuertes como para soportar el peso de un catafractario. La artillería y el material de guerra fueron divididos, la mitad iría a Carana más tarde con Canidio, la otra mitad a Siria. Canidio pasaría el invierno en Artaxata con un tercio del ejército antes de acampar en Carana.

Se sentó para escribirle a Cleopatra, en Alejandría.

Te echo mucho de menos, mi pequeña esposa, y estoy deseando verte. Primero, sin embargo, debo ir a Roma a tener mi triunfo. ¡OH, el botín! Tanto como el que tuvo Pompeyo Magno después de derrotar a Mitrídates. Estos reinos orientales están llenos de oro y joyas, incluso si no contienen estatuas dignas de Fidias o ningún otro griego. Una estatua de oro sólido de seis cubitos de altura de Anaitis va camino de Roma y el templo de Júpiter Óptimo Máximo, pero es sólo una pequeña parte del botín armenio.

Te gustará saber que Delio concluyó el tratado que tanto te interesaba; sí, Roma y Media Atropatene son ahora aliados. Artavasdes de Armenia es mi prisionero y caminará en mi triunfo. Hace mucho tiempo desde que un general triunfante mostrara a un verdadero personaje de la realeza de esta manera, a un monarca reinante de tan alto nivel. Toda Roma se maravillará.

Ahora faltan sólo quince días hasta las calendas de Sextilis, y dentro de poco comenzaré mi retomo a Roma. Tan pronto como acabe mi triunfo navegaré a Alejandría, con mares de invierno o no. Hay tantos arreglos que hacer, incluida una gran coalición en Artaxata. Allí dejaré a Canidio y a una tercera parte de mis tropas. Los otros dos tercios marcharán conmigo a Siria y los acamparé alrededor de Antioquía y Damasco. La decimonovena legión navegará conmigo a Roma para representar a mi ejército en mi triunfo, sus lanzas y estandartes coronados con laureles. Sí, fui aclamado como imperator en el campo de Naxuana.

Estoy muy bien, aunque un poco perturbado por algunos extraños lapsus de memoria. ¿Sabes que no podía recordar haber enviado a Delio a ver a Artavasdes de Media? Debo confiar en ti para que confirmes las cosas que traigan a mi atención.

Te envío un millar de millares de besos, mi reina, y anhelo tener tu pequeño cuerpo de pájaro en mis brazos. ¿Estás bien? ¿Cesarión está bien? ¿Cómo están nuestros propios hijos? Escríbeme a Antioquía. Habrá tiempo porque envío esta carta por mensajero a todo galope. Te quiero.

Publio Canidio, que había formado una afectuosa alianza con una mujer armenia, no lamentó pasar el invierno allí. La mujer estaba relacionada de una manera un tanto vaga con la familia real, hablaba bien el griego, estaba muy bien educada, y, aunque no estaba en la flor de su juventud, era hermosa. Su esposa romana no era de rancia cuna, apenas si podía leer, y no le ofrecía ninguna compañía real. Clymene, por lo tanto, le parecía a Canidio un regalo de los dioses armenios, algo especial que había conquistado sólo para él.

Antonio y sus dos tercios del ejército marcharon Vía Carana a Siria; Ahenobarbo los acompañó hasta las Puertas Sirias del Amanus, y luego se desvió para ir a su provincia, Bitínia. Sólo Delio, Cinna, Escauro y un nieto del difunto Craso continuaron en su expedición hasta Antioquía.

Allí, Antonio encontró la carta de Cleopatra.

¿Qué quieres decir, Antonio, con un triunfo en Roma? ¿Estás loco? ¿Lo has olvidado todo? Entonces permíteme que te refresque la memoria.

Me juraste que regresarías de tu campaña a Armenia a mí en Alejandría, junto con el botín. Me juraste que exhibirías tu botín en Alejandría. No se dijo nada de un triunfo en Roma, aunque supongo que no estoy en condiciones de impedírtelo si debes hacerlo. Pero juraste que Alejandría vendría antes que Roma, y que tu botín me sería donado a mí, como reina y faraón. ¿Dime, qué le debes tú a Roma y a Octavio? Él trabaja contra ti incesantemente, y en cuanto a mí, soy la Reina de las Bestias, la enemiga de Roma. Lo dice cada día, cada día el pueblo de Roma se siente más furioso. No les he hecho nada pero al escuchar a Octavio, cualquiera creería que soy Medea y Medusa juntas. ¿Ahora vas a regresar a Roma y a Octavia para saludar afectuosamente al hermano de tu esposa y donar tu botín ganado tan duramente a una nación que lo utilizará para derribarme?

Creo que de verdad debes de estar loco, Antonio, como para perdonar los insultos que se me arrojan continuamente por Octavio y Roma y para querer congraciarte con los enemigos de Egipto al hacer un triunfo en medio de una carnada de serpientes romanas. Eres un hombre sin honor al abandonarme a mí, tu más leal aliada, amiga y esposa en favor de personas que se burlan de ti tanto como de mí, que te desprecian por ser mi títere, que creen que te visto con prendas de mujer y desfilo ante ti vestida con armadura de hombre. Dicen que eres Aquiles en el harén del rey Nicomedes, con el rostro pintado y las faldas ondulantes. ¿De verdad quieres exhibirte delante de unas personas que dicen tales cosas a tu espalda?

Juraste que vendrías a Alejandría, y yo te exijo que cumplas esa promesa, marido. Los ciudadanos de Alejandría y el pueblo de Egipto han visto a Antonio, sí, pero no como mi consorte. Abandoné mi reino para ir por ti a Siria, llevé conmigo toda una flota de consuelos para tus soldados romanos. ¿Puedo recordarte quién pagó por aquella misión de misericordia?

¡Oh, Antonio, no me falles! No me desprecies como has despreciado a tantas mujeres. Dijiste que me amabas, después te casaste conmigo. ¿Debo yo, faraón y reina, verme descartada?

Con manos temblorosas, Antonio dejó caer la carta, como si fuese un hierro al rojo que le produjese un dolor insoportable. El ruido ensordecedor en el exterior, el de Antioquía, que seguía con su vida habitual, llegó a través de las ventanas abiertas de su sala de negociaciones; horrorizado, asombrado, miró el brillante rectángulo de luz que llenaba una de dichas aberturas, de pronto helado hasta el tuétano a pesar del calor del verano sirio.

¿Lo juré? ¿Lo hice? ¿Por qué lo diría si no lo hice? ¿Oh, qué le ha pasado a mi memoria? ¿Mi mente se ha vuelto como un queso de los Alpes, lleno de agujeros? Me parece tan clara que últimamente sé que ha estado clara. Vuelvo a ser el mismo de antes. Sí, estos dos lapsus sé que ocurrieron en Leuke Kome y Antioquía mientras me recuperaba de los efectos del vino. Es aquel período y aquel único período, en que datan mis omisiones. ¿Qué hice, qué dije? ¿Qué más juré?

Se levantó y comenzó a caminar por la sala, consciente de un peso en el vientre, una impotencia de la que no podía culpar a nadie más que a sí mismo. En los alegres momentos de su recobrada confianza, la desaparición de la melancolía y la furia había visto con perfecta claridad dónde estaban sus opciones, cómo recuperar su prestigio en Roma. ¿Egipto? ¿Alejandría? ¿Qué eran sino lugares extranjeros gobernados por una reina extranjera? Sí, él la amaba —la amaba lo suficiente para casarse con ella—, pero no era egipcio ni alejandrino. Él era un romano. Cada fibra de su ser era romana. Y había pensado en Artaxata, aún podría reparar sus diferencias con Octavio. Ahenobarbo y Canidio lo creían posible; es más, Ahenobarbo se había burlado de los relatos de Cleopatra de las repugnantes acusaciones de Octavio. Si eran verdad, había preguntado Ahenobarbo, ¿por qué setecientos de los mil senadores de Roma aún eran leales a Antonio? ¿Por qué los plutócratas y los caballeros empresarios eran tan firmes partidarios de Antonio? De acuerdo, sus disposiciones en Oriente habían tardado en llegar, pero ahora estaban donde debían y eran de un enorme beneficio para el comercio romano. También comenzaría a fluir el dinero al tesoro; los tributos, finalmente, se iban a pagar. Así había dicho Ahenobarbo, y Canidio había asentido su acuerdo.

Ahora, en Antioquía, no tenía a ninguno de los dos hombres para que lo apoyasen; sólo Delio y un grupo de hombres de menor importancia, nietos y sobrinos nietos de hombres famosos muertos hacía mucho tiempo. ¿Podía confiar en Delio? Nada de lo que pudiese decir Delio en ese asunto era neutral porque estaba regido por el interés propio, y no tenía ningún valor ético o moral cuando había sido mortalmente ofendido, como en aquel asunto de Ventidio y Samosata. Así y todo, esto no tenía nada en común con aquel otro asunto. ¡Si sólo Planeo estuviese aquí! Pero se había ido a la provincia de Asia a visitar a Titio. No había nadie a quien apelar salvo Delio. Al menos, pensó Antonio, Delio era consciente de que había tenido un lapsus de memoria. Quizá podía recordar otro.

—¿Le juré llevar el botín de mi campaña a Alejandría? —le preguntó a Delio unos momentos más tarde.

Dado que Delio había recibido también una carta de Cleopatra, sabía exactamente qué responder.

—Sí, Marco Antonio, lo hiciste —mintió.

—¿Entonces, por Júpiter, Delio, por qué no lo mencionaste en Artaxata o en la ruta al sur? Delio tosió en son de disculpa.

—Hasta que llegamos al Amanus no estuve en tu compañía Gneo Ahenobarbo no me tiene simpatía.

—¿Y después del Amanus?

—Confieso que se me pasó por alto.

—A ti también, eh.

—Nos sucede a todos.

—¿Así que hice aquel juramento?

—Sí.

—¿Por qué dioses juré?

—Por Tello, Sol Indiges y Liber Pater. Antonio gimió.

—Pero ¿cómo los conocería Cleopatra? —No tengo ni idea, Antonio, excepto que fue la esposa de César por varios años, habla latín como un romano y vivió en Roma. Desde luego ha tenido grandes oportunidades para saber cuáles son los dioses romanos por los que juran los romanos.

—Entonces estoy ligado, terriblemente ligado. —Así me temo.

—¿Cómo voy a decírselo a los otros?

—No lo hagas —respondió Delio con firmeza—. Deja a la Diecinueve en un buen campamento en Damasco (allí hace un tiempo soberbio) y dile a tus legados que marchas Vía Alejandría. Echas de menos a tu esposa, y quieres mostrarle el botín.

—Eso es un aplazamiento y también una mentira. —Créeme, Marco Antonio, es la única manera. Una vez que llegues a Alejandría hay una docena de razones por las que quizá no quieras celebrar tu triunfo en Roma: enfermedad, crisis militares.

—¿Por qué lo juré? —preguntó Antonio con los puños apretados.

—Porque Cleopatra te lo pidió, tú no estabas en condiciones para negárselo.

«Ya está —pensó Delio—. Al menos puedo vengarme de ti en esto, arpía egipcia.»

Antonio exhaló un suspiro y se golpeó las rodillas con las palmas de las manos.

—Si debo ir a Alejandría, será mejor que me marche antes de que regrese Planeo. Me interrogará mucho más a fondo de lo que lo harían Cinna y Escauro.

—¿Por tierra?

—Y con todo el botín. No tengo otra alternativa. La legión de Jerusalén podrá reunirse conmigo y ser mi escolta. —Antonio sonrió con fiereza—. Podré visitar a Herodes y averiguar exactamente qué está pasando.

Diez millas al día en septiembre, sin ningún alivio del sol sirio hasta el final de octubre, o quizá incluso hasta más tarde; la caravana de carretas, de millas de largo, avanzaba lentamente hacia el sur desde Antioquía, y en el río Eleuteros entró en territorio ahora poseído por Cleopatra. Era un viaje de ochocientas millas que llevó dos meses y medio, y Antonio insistió en cabalgar o caminar al paso de la caravana, pero no en completo ocio; realizó excursiones para ver a todos los potentados, incluidos a los oficiales alejandrinos que Cleopatra había puesto a cargo de sus territorios. De esa manera hizo que los demás que seguían su odisea con cierta extrañeza creyesen que utilizaba este viaje como una excusa para comprobar cómo estaban las cosas en el sur de Siria. Los etnarcas de Sidón y Tiro airearon sus quejas ahora que estaban totalmente rodeados por posesiones egipcias; Cleopatra había puesto peajes en todas las carreteras que salían de esos dos grandes emporios y cobraba tributo de todos los bienes que salían de allí por tierra.

El rey Malcho de Nabatea fue hasta Accho Ptolemais para quejarse amargamente de que Cleopatra hubiese recibido las explotaciones de bitumen que Antonio le había otorgado.

—No me importa si la mujer es tu esposa, Marco Antonio —dijo un furioso Malcho—, ella es despreciable. Al ver por sí misma que los gastos de explotación hacen que el bitumen sea poco rentable, ha tenido la temeridad de venderme de nuevo mis yacimientos por una suma de doscientos talentos al año. ¡Y ha delegado en Herodes la obligación de cobrarlos! ¡Oh, no para él, sino en su nombre! ¡Perverso, perverso!

—¿Qué esperas que haga yo al respecto? —preguntó Antonio, consciente de que no podía hacer nada y enfurecido por el hecho.

—¡Tú eres su marido y triunviro de Roma! ¡Ordénale que me devuelva mis yacimientos sin ningún cargo! Han pertenecido a Nabatea desde tiempos remotos.

—Lo siento, no te puedo ayudar —respondió Antonio—. Roma ya no es soberana sobre tus yacimientos de bitumen.

La otra mitad de aquella situación, Herodes, fue llamado para que fuese a verlo a Joppa. El mismo destino le había caído a Herodes; podía tener sus jardines de bálsamo de nuevo por doscientos talentos al año, pero sólo si también cobraba doscientos talentos al año del rey Malcho.

—¡Es repugnante! —se quejó Antonio.

—¡Repugnante! ¡Esa mujer tendría que ser azotada! ¡Tú eres su marido, azótala!

—Si tú fueses su marido, Herodes, desde luego sería azotada —manifestó Antonio, consumido por la admiración ante la astucia de Cleopatra de mantener la enemistad entre Herodes y Malcho al rojo vivo—. Los romanos no azotan a sus esposas. Tampoco puedes quejarte a mí. Le cedí los jardines de bálsamo de Jericó a la reina Cleopatra, así que es a ella a quien debes quejarte, no a mí.

—¡Mujeres! —fue la furiosa réplica de Herodes a esas palabras.

—Y eso me lleva a otras cosas aparte del bálsamo —dijo Antonio con la voz de un gobernador romano—, aunque sí conciernen a las mujeres. Tengo entendido que nombraste a una zadokita llamada Ananeel suma sacerdotisa de los judíos tan pronto como tú ocupaste el trono. Pero tu suegra, la reina Alejandra, quería este cargo para su hijo, Aristóbulo, de dieciséis años. ¿No es así?

—¡Sí! —siseó Herodes con su tono más maligno—. ¿Y quién resultó ser la más íntima amiga de Alejandra? ¡Pues Cleopatra! Esa pareja conspiró contra mí, a sabiendas de que soy demasiado nuevo en mi trono para hacer lo que me encantaría hacer: asesinar a esa vieja cerda, Alejandra. ¡Oh, fue muy rápida en unirse a Cleopatra! ¡Una garantía de una continuada vida! Pero yo te pregunto a ti, ¿un chico de dieciséis años sumo sacerdote? ¡Ridículo! Además, él es un asmoneo y no un zadokita. Fue la primera jugada de Alejandra en su astuto plan para Arrebatarme el trono y dárselo a Aristóbulo. —Herodes extendió las manos—. ¡Marco Antonio, me estoy volviendo loco para conciliar a los parientes de mi esposa!

—Pero te inclinaste a los deseos de tu suegra, según me han dicho.

—Sí, sí, el año pasado nombré a Aristóbulo sumo sacerdote. No es que le hiciese a él o a su madre ningún bien. —Heredes asumió la expresión de un prisionero injustamente condenado—. Alejandra y Cleopatra organizaron un complot para hacer parecer que Aristóbulo estaba en peligro. ¡Vaya tontería! Que debía fugarse de Jerusalén y de Judea para refugiarse en Egipto. Entonces, después de una corta estancia allí, debía regresar con un ejército y usurpar mi trono. ¡El trono que tú me diste!

—Algo de eso he escuchado —manifestó Antonio con cautela.

—Pues tan lejos de la verdad era todo aquello que el joven Aristóbulo aceptó complacido mi invitación para una salida campestre. —Herodes exhaló un suspiro y adoptó una expresión de pena—. Toda la familia vino con nosotros, incluida Alejandra, su hija, mi esposa, nuestros cuatro hijos pequeños, mi propia amada madre; un grupo muy alegre, te lo aseguro. Escogimos un bello lugar donde el río tiene un gran remanso, muy profundo en algunos lugares pero no peligroso a menos que el bañista sea demasiado arriesgado. Aristóbulo fue demasiado arriesgado; se fue a nadar sin saber. —Los gruesos hombros se alzaron y bajaron—. ¿Necesito decir más? Debió de encontrar algún agujero, porque de pronto sólo su cabeza estaba por encima del agua y gritaba pidiendo ayuda. Varios de los guardias nadaron en su auxilio, pero fue demasiado tarde. Ya se había ahogado.

Antonio escuchó la historia con atención, consciente de que sería interrogado cuando se encontrase con Cleopatra. Por supuesto, sabía muy bien que Herodes había preparado aquella muerte «accidental», pero no había absolutamente ninguna prueba de ello, gracias a todos los dioses. ¡Mujeres! Aquel viaje al sur estaba mostrando más facetas de Cleopatra no como persona sino como monarca. Codiciosa de expansión, codiciosa de dominio, astuta en sembrar enemistad entre sus enemigos, sin preocuparle hacerse amiga de una reina viuda cuyo esposo e hijos habían luchado contra Roma. Y con cuánta astucia había maniobrado con él, Antonio, para conseguir sus fines.

—No veo cómo alguien que se ahoga por accidente podría ser obra tuya, Herodes, especialmente si, como tú dices, ocurrió ante los ojos de la madre del muchacho y también de toda la familia.

—Cleopatra quería que me juzgaran y ejecutasen, ¿no?

—Se mostró disgustada, es verdad. No ha estado mal que tú y yo no nos viésemos en la Laodiceia. De habernos encontrado, entonces quizá hubiese reaccionado de otra manera. Tal como están las cosas no veo ninguna prueba que sugiera que esto fue obra tuya, Herodes. Además, el cargo de sumo sacerdote es algo que te pertenece. Puedes nombrar a quien quieras. Pero ¿puedo preguntar por qué no haces tú que sea una tarea para toda la vida?

—¡Espléndido! —dijo Herodes, complacido—. De hecho, iré aún más lejos. Mantendré las regalías sagradas en mi cargo y se las prestaré al sumo sacerdote cada vez que la ley mosaica requiera que él las vista. Dicen que son mágicas; por lo tanto, no quiero que él pueda caminar entre las gentes con esas vestimentas y provocar alborotos contra mí. Te lo juro, Antonio, que no cederé mi trono. Cuando veas a Cleopatra díselo.

—Te digo que Roma no aprobará ninguna reaparición de los asmoneos en Judea —afirmó Antonio—. La casa real asmonea no ha hecho más que provocar problemas; pregúntaselo a cualquiera desde el difunto Aulo Gabinio para abajo.

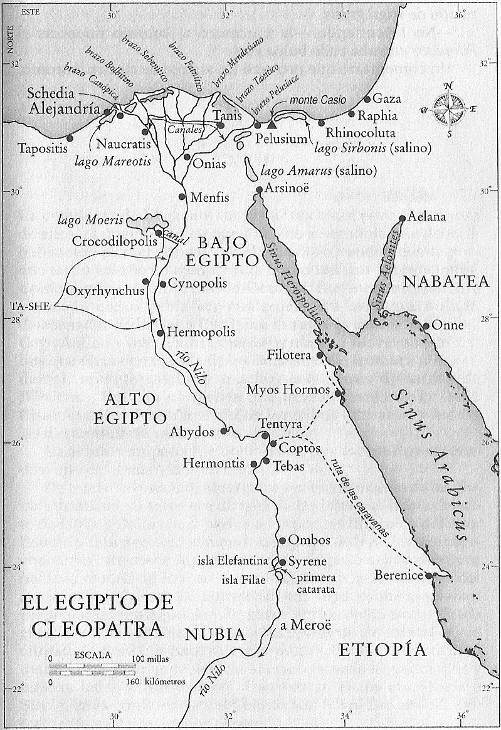

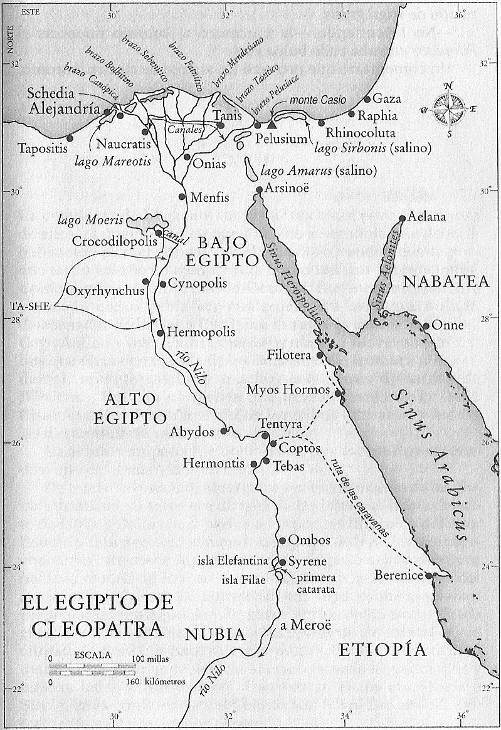

La caravana continuó su camino, especialmente agotador para Antonio después de que Gaza quedara atrás; a partir de ese punto la carretera se internaba tierra adentro por un territorio seco, donde proveer de agua a muchos centenares de bueyes era una tarea terrible. Que no se pudiese seguir por la costa era debido al delta del Nilo, un abanico de ciento cincuenta millas de ancho de pantanos y vías de agua que no atravesaba ninguna carretera. La única vía terrestre hasta Alejandría estaba hacia el sur, por Menfis, en el apex del Delta, y luego hacia el norte, a lo largo de la rama Canópica del Nilo.

Para finales de noviembre, el viaje finalmente se acabó; Antonio entró en la ciudad más grande del mundo a través de la Puerta del Sol, en el final este de la avenida Canópica, donde una horda de funcionarios parlanchines se hicieron cargo de las carretas y se las llevaron a las caravaneras, junto al lago Mareotis. Antonio cabalgó hasta el recinto real. La legión Jerusalén ya había emprendido la marcha de regreso a Judea; Antonio debía confiar que el temor a Cleopatra hubiese mantenido a los ladrones apartados de los tesoros que contenía cada carreta.

Ella no había venido a saludarlo a la Puerta del Sol, un hecho que sin duda significaba que estaba furiosa. La única persona que tenía más agentes que Octavio era Cleopatra, pensó Antonio cuando llegó al palacio principal. Estaba claro que ella sabía todo lo que él había hecho.

—Apolodoro, mi viejo cariño —dijo cuando el gran chambelán apareció—. ¿Dónde está nuestra quejosa majestad?

—En su sala, Marco Antonio. ¡Qué alegría verte!

Antonio arrojó su capa al suelo con una sonrisa y fue a ver a la leona en su cubil.

—¿Qué significa eso de someter a mis sátrapas a preguntas y dictados sobre sus conductas en territorios que ya no son de ningún interés para Roma? —preguntó ella.

—Vaya qué bienvenida —dijo él, y se sentó en una silla—. Cumplo mis órdenes, mantengo mis promesas al traer mi botín para ti a Alejandría, y lo único que recibo en pago es una desagradable pregunta. Te lo advierto, Cleopatra, puedes llegar demasiado lejos. A lo largo de ochocientas millas he sido testigo de tus maquinaciones, de tu dominio sobre personas que no son egipcias; tú ejecutas, tú encarcelas, tú pones peajes para cobrar impuestos que no te corresponden, indispones a reyes contra reyes, siembras las discordias. ¿No es hora que recuerdes que tú me necesitas más a mí de lo que yo te necesito a ti?

El rostro de ella se heló, un destello de terror cruzó por sus ojos; por un largo momento, ella no dijo nada, mientras luchaba por poner alguna expresión en su rostro que pudiese reconciliarlo.

—Estoy sobrio —añadió él antes de que Cleopatra pudiese recuperar la voz—, y Marco Antonio sano y fuerte no es el lloroso sirviente en que se convierte cuando el vino ha conquistado su habilidad para pensar. No he probado una gota de vino desde la última vez que te vi. He librado una guerra exitosa contra un astuto enemigo. He recuperado mi confianza en mí mismo. He encontrado muchas razones por las que, como triunviro en Oriente y el mayor representante de Roma en Oriente, debo deplorar las acciones de Egipto en Oriente. Has interferido en las actividades de las posiciones romanas, de los clientes-reyes al servicio de Roma. Te has exhibido como museo en miniatura, has hecho gala de tu poder como si tuvieses un ejército de un cuarto de millón de hombres y de genio de militar a Cayo Julio César en su momento cumbre. —Respiró profundamente, los ojos resplandecientes de furia—. Cuando la verdad es que sin mí no eres nada. No tienes un ejército. No eres un genio. Es más, en realidad no veo mucha diferencia entre tú y Herodes de Judea. Ambos sois codiciosos y astutos como ratas. Pero ahora mismo, Cleopatra, me agrada más y siento más respeto por Herodes que por ti. Por lo menos, Herodes es un salvaje sinvergüenza que no se oculta con disfraces. Mientras que tú actúas un día como seductora, como la diosa de socorro al día siguiente, como una tirana, una glotona, una ladrona; entonces, después, vuelves a algún disfraz más amable. Eso se va a acabar ahora mismo, ¿me escuchas?

Ella había encontrado la expresión correcta: remordimiento. Unas lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas; sus preciosas y pequeñas manos se estrujaron la una contra la otra.

Él se echó a reír; su risa sonó verdadera.

—¡Oh, vamos, Cleopatra! ¿No puedes ofrecer nada mejor que unas lágrimas? He tenido cuatro esposas antes que tú, así que las lágrimas no me pillan de sorpresa. Os enseñan a creer que es el arma más efectiva de las mujeres. Bien, en un sobrio Marco Antonio no tienen más poder que el agua que cae sobre el granito; cualquier huella que dejan tarda miles de años en exteriorizarse, y eso es más tiempo del que incluso una diosa en la tierra dispone. Te informo de que devolverás los jardines de bálsamo a Herodes sin ningún cargo y los yacimientos de bitumen a Malcho sin ningún cargo. Cerrarás tus puestos de peaje en las carreteras de Tiro y Sidón y tus administradores en los territorios que te vendí dejarán de aplicar la ley egipcia. Se les ha dicho que no tienen ningún derecho a ejecutar o a mandar a prisión a menos que un prefecto romano lo disponga. Como todos los demás clientes-reyes le pagarás tributo a Roma, y limitarás tus futuras actividades a Egipto. ¿Está claro, señora?

Ella había dejado de llorar, y ahora estaba furiosa. Sin embargo, no podía mostrar esa furia a aquel Marco Antonio.

—¿Qué, intentando ver cómo puedes persuadirme para que beba una copa de vino? —se burló él, con la sensación de que sí quería conquistar el mundo ahora que había encontrado el coraje para enfrentarse a Cleopatra—. Insiste todo lo que quieras, cariño. No lo conseguirás. Como la tripulación de Ulises, me he tapado los oídos para no escuchar tu canto de sirenas. Tampoco, si te gusta más el papel de Circe, conseguirás convertirme de nuevo en un cerdo que chapotea en la pocilga líquida que tú has hecho.

—Me alegro de verte —susurró ella, desaparecida la furia—. Te amo, Antonio. Te amo mucho. Tienes toda la razón, me he excedido en mi mandato. Todo será hecho como tú deseas. Lo juro solemnemente.

—¿Por Tello, Sol Indiges y Liber Pater?

—No, por Isis que llora a su difunto Osiris. Él le tendió los brazos. —Entonces ven y bésame.

Ella se levantó para obedecer, pero antes de poder llegar a la silla de Antonio, Cesarión entró corriendo por la puerta.

—¡Marco Antonio! —gritó el muchacho, que fue a abrazarlo cuando él se levantaba—. ¡Oh, Marco Antonio, esto es fantástico! Nadie me había dicho que habías llegado hasta que me encontré a Apolodoro en el vestíbulo.

Antonio mantuvo a Cesarión apartado a la distancia de un brazo y lo miró, asombrado.

—¡Por Júpiter, podrías ser César! —exclamó, y besó las mejillas de Cesarión—. Te has convertido en un hombre.

—Me alegra que alguien lo vea. Mi madre rehúsa hacerlo.

—Ya sabes, las madres detestan ver cómo sus hijos crecen. Se lo tienes que perdonar, Cesarión. Veo que estás bien. ¿Gobiernas más en estos días?

—Sí, un poco más. Estoy trabajando en la logística de un reparto de trigo gratis para los pobres de Alejandría.

—¡Excelente! Muéstramelo.

Y se marcharon juntos, los dos casi de la misma altura, tanto había crecido en estatura Cesarión. Nunca sería un Hércules como Antonio, pero iba a ser más alto, pensó la abandonada Cleopatra mientras desaparecían.

Con la mente en pleno tumulto se acercó a una ventana que daba al mar; su mar, y al parecer seguiría siendo su mar si su marido tenía algo que ver en ello. Había actuado con demasiada rapidez, ahora lo veía; pero había asumido que Antonio volvería a la botella de vino. En cambio, él no mostraba ninguna indicación de que fuese a hacerlo; de no haber sido él testigo de sus acciones en el sur de Siria quizá hubiese sido más fácil de convencer; en cambio, aquellas acciones lo habían enfurecido, estimulando su deseo de hombre de ser la mitad dominante en un matrimonio. ¡Aquel repugnante gusano de Herodes! ¿Qué le había dicho a Antonio para excitarlo de tal manera? ¿Qué habían dicho Malcho y las dos ciudades gemelas de Fenicia? Los informes que sus agentes le habían enviado no eran acertados, porque ninguno había mencionado las órdenes de Antonio sobre sus propias posesiones, ni tampoco habían tenido noticias de sus conversaciones con Malcho, Herodes, Sidón o Uro.

¡Oh, qué acertado estaba! Sin él, ella no era nada. No tema ejército, ni genio como soldado o gobernante. Ahora más que nunca en el pasado comprendió que su primera —quizá única— tarea era convencer a Antonio para que abandonase su alianza con Roma. Todo surgía de aquello.

«Yo no soy —pensó Cleopatra mientras comenzaba a pasearse— un monstruo en ninguno de los disfraces que él ha dicho que asumo. Soy un monarca cuyo destino ha puesto en una posición de poder potencial en un momento y un tiempo en que puedo atacar para conseguir la total autonomía, recuperar los territorios perdidos de Egipto, ser una gran figura en el escenario mundial. ¡Mis ambiciones ni siquiera son para mí! Son para mi hijo. El hijo de César. Heredero de César, inmortalizado ya en su título, Ptolomeo XV César, faraón y rey. ¡El debe cumplir su promesa, pero aún es demasiado pronto! Durante otros diez años debo luchar para protegerlo a él y su destino; no tengo tiempo que perder amando a otras personas, personas como Marco Antonio. Él lo intuye; estos largos meses de separación han roto los grilletes que había forjado para mantenerlo encadenado a mi lado. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer?»

Para el momento en que Antonio volvió a reunirse con ella, jovial, cariñoso, ansioso por irse a la cama, ella ya había decidido su curso de acción: hablar con Antonio, hacerle ver que Octavio nunca le permitiría ser Primer Hombre de Roma; por lo tanto, ¿de qué servía continuar ligado a Roma? Ella tenía que convencerle —sobrio, poseído de su autocontrol— de que la única manera que tenía de poder gobernar Roma él solo era ir a la guerra contra Octavio, el obstáculo.

Su primer paso fue arreglar que Antonio desfilase por Alejandría de la manera más parecida a un triunfo romano que se atrevió. Eso fue fácil porque el único romano con estatus de compañero que había traído con él era Quinto Delio, que estaba bajo las órdenes de ella para desviar los poderes de análisis de Antonio lejos de la forma de triunfo romano. Después de todo, no tenía legiones con él, ni siquiera una cohorte de tropas romanas. No habría carrozas, decidió, sólo carros planos tirados por bueyes con guirnaldas que llevarían unas plataformas especialmente diseñadas donde mostrar este o aquel tesoro saqueado. Tampoco se le permitiría cabalgar en nada ni siquiera remotamente parecido al antiguo carro de cuatro ruedas del triunfador romano; vestiría la armadura y el yelmo faraónico y él mismo conduciría un carro de dos ruedas faraónico. Tampoco habría un esclavo sosteniendo una corona de laureles sobre su cabeza para susurrarle en su oído que no era sino un hombre mortal. De hecho, los laureles no tenían ningún lugar en todo aquello; Cleopatra ya le recordaría que Egipto no tenía verdaderos árboles de laurel. Su peor batalla fue convencerá Antonio de que el rey Artavasdes de Armenia debía ser puesto con cadenas de oro y llevado detrás de un burro como prisionero; en un triunfo romano, los prisioneros de alto rango debían ser parte del desfile, ir vestidos con todas sus prendas reales y caminar como hombres libres. Antonio consintió las cadenas, convencido de que quitaban cualquier indicio de triunfo romano.

Con lo que él no contó fue con Quinto Delio, a quien Cleopatra había dado órdenes para que escribiese una nota específica a Poplicola en Roma.

¡Qué escándalo, Lucio! Por fin la Reina de las Bestias ha prevalecido. Marco Antonio ha hecho su triunfo en Alejandría en lugar de Roma. Oh, hubo diferencias, pero nada sobre lo que poder escribir. En cambio, sí que se me obliga a escribir sobre las similitudes. Aunque él dice que el botín es más grande que el que Pompeyo Magno le quitó a Mitrídates, la verdad es que, si bien es muy grande, no es tan grande. Incluso así, pertenece a Roma, no a Antonio. Quien, al final de su desfile por las anchas calles de Alejandría acompañado por los ensordecedores gritos de miles y miles de gargantas, entró en el templo de Serapis y dedicó los despojos. Sí, permanecerán en Alejandría, la propiedad de su reina y su niño rey. Por cierto, Poplicola, Cesarión es la imagen de César Divus Julius, así que detesto pensar en lo que podría sucederle a Octavio si Cesarión alguna vez fuese visto en Italia, y mucho menos en Roma.

Hay muchas evidencias de la mano de la Reina de las Bestias por todas partes. El rey Artavasdes de Armenia fue llevado en cadenas, te lo puedes imaginar. Luego, cuando el desfile acabó, fue encarcelado en lugar de estrangulado. En absoluto una costumbre romana. Antonio no dijo ni una palabra sobre las cadenas o la vida perdonada. Él es su títere, Poplicola, su esclavo. En lo único en lo que puedo pensar es que ella lo droga, que sus sacerdotes preparan pócimas que tú y yo, simples romanos, ni siquiera podemos llegar a comprender.

Te dejo a ti que decidas cuánto de todo esto deba ser divulgado; Octavio seguramente podría sacarle algún partido, me temo que hasta el punto de declararle la guerra a su compañero triunviro.

«Ya está —pensó Delio, y dejó su pluma—. Eso debería bastar para que Poplicola aproveche alguna parte; lo suficiente, en cualquier caso, para que se filtre hasta Octavio. Le da munición y al mismo tiempo exonera a Antonio. Si es guerra lo que ella quiere, entonces la guerra acabará por llegar. Pero deberá ser una guerra que, una vez que Antonio la gane, le permita retener su posición romana y no tener ningún problema para establecerse como único gobernante. En cuanto a la reina de Egipto, ella se esfumará en la oscuridad. Sé muy bien que Antonio está lejos de ser su esclavo; aún es dueño de sí mismo.»

Delio no tenía la inteligencia suficiente para olerse el más profundo secreto de las ambiciones de Cleopatra, ni tampoco ningún indicio de la profundidad de la sutileza de Octavio. Como sirviente a pago de la doble corona hizo lo que se le decía sin preguntar.

Antes de encontrar un mensajero y un barco para enviar su corta misiva a Roma y Poplicola ya estaba escribiendo una larga posdata:

¡Oh, Poplicola, esto va de mal en peor! Totalmente engañado, Antonio acaba de participar de una ceremonia en el gimnasio de Alejandría, más grande, desde que la ciudad fue reconstruida, que el ágora y escenario de todas las reuniones públicas. Se construyó un enorme podio dentro del gimnasio, con cinco tronos en sus gradas. En la más alta, un trono. Un escalón más abajo, otro trono. Y otro poco más abajo, otros tres tronos más pequeños. En el más alto se sentó Cesarión, vestido con toda la regalía faraónica. La he visto a menudo, pero te la describiré brevemente para ti: una mitad blanca y una mitad roja, una doble parte en la cabeza, muy grande y pesada, que se llama doble corona. Un vestido de lino blanco plisado, un ancho collar de gemas y oro alrededor del cuello y los hombros, un ancho cinturón de oro recamado con joyas, muchos brazaletes, púberas, esclavas, anillos para los dedos y los pies. Palmas y plantas de los pies, pintados a leña. Sorprendente, la mujer faraón, Cleopatra, sentada un escalón más abajo, con la misma regalía, excepto que su vestido estaba hecho de tela de oro y cubría sus pechos. En el escalón de abajo estaban sentados los tres hijos que le había dado Antonio: Ptolomeo Alejandro Helios estaba vestido con el atuendo de rey de Partía: tiara, collares de oro alrededor del cuello, una blusa y falda con volantes y joyas. Su hermana, Cleopatra Selene, vestida con algo a medio camino entre lo faraónico y lo griego, estaba sentada en medio. Ya su otro lado estaba sentado un niño pequeño que aún no debe de tener tres años, ataviado como el rey de Macedonia: un sombrero rojo de ala ancha con la diadema atada alrededor de la corona, un clamis rojo, una túnica roja y unas botas rojas.

La multitud era enorme, llenaba el gimnasio, que se dice que tiene un aforo de cien mil, aunque, conociendo el Circo Máximo, lo dudo. Habían montado tarimas, pero éstas estaban interrumpidas con material atlético. Cleopatra y sus cuatro hijos estaban al principio, al pie del estrado, y Marco Antonio entró montado en un magnífico caballo medo, un caballo gris con el hocico, la crin y la cola negros. Estaba equipado con una montura de cuero rojo, tachonada y con bordes de oro. Se bajó del caballo y caminó hasta la tarima. Vestía una túnica y una capa rojas, pero al menos su armadura dorada era de estilo romano. Debo añadir que yo, su legado, estaba sentado muy cerca, disfrutando de una buena vista de los procedimientos. Antonio cogió a Cesarión de la mano y lo guió por los escalones de la tarima hasta el trono superior y lo sentó. La multitud lo aplaudió furiosamente. Una vez que el chico estuvo sentado, Antonio lo besó en ambas mejillas, y luego gritó que por la autoridad de Roma proclamaba a Cesarión rey de reyes, regente del mundo. La multitud enloqueció. Luego llevó a Cleopatra a su trono, un poco más bajo, y la sentó. Fue proclamada reina de reyes, regente de Egipto, Siria, las islas del Egeo, Creta, Rodas, toda Cilicia y Capadocia. Alejandro Helios (su pequeña prometida estaba sentada en un escalón, a su lado) fue proclamado rey de Oriente, todo al este del Éufrates y todo al sur del Cáucaso. Cleopatra Selerte fue proclamada reina de Cyrenaica y Chipre. Y el pequeño Ptolomeo Filadelfo fue proclamado rey de Macedonia, Grecia, Tracia y todas las tierras alrededor del mar Euxino. ¿Mencioné Epirus? También recibió eso.

A través de todo esto, Antonio permaneció tan solemne como si de verdad creyese en lo que estaba haciendo, aunque más tarde le dijo que sencillamente lo había hecho para acabar con las protestas de Cleopatra. El hecho es que una buena parte de las tierras mencionadas pertenecen a Roma, confundieron la imaginación para que fuéramos testigos de que a estas cinco personas se las proclamara soberanos de lugares que no tienen y no pueden gobernar.

¡Oh, pero a los alejandrinos les pareció maravilloso! En raras ocasiones he visto tales aclamaciones. Después de finalizada la ceremonia de coronación, los cinco monarcas bajaron del estrado y montaron en una especie de carreta, una plataforma con ruedas donde habían montado cinco tronos. Debo añadir que Egipto debe de estar nadando en oro, porque los otros diez tronos utilizados eran todos de oro puro, tachonados con tantas gemas que resplandecían y brillaban más que una puta romana con cuentas de vidrio. Esta carreta, tirada por diez caballos medos blancos —una carga lo bastante liviana para que no tuviesen que tirar—, desfiló por la avenida Real, luego por la avenida Canópica y acabó su viaje en el Serapeum, donde el sumo sacerdote, un hombre llamado Cha’em, realizó un ritual religioso. Los espectadores fueron agasajados en diez mil enormes mesas cargadas a tope con comida; algo que nunca se había hecho antes, según tengo entendido, y que se hizo a petición de Antonio. Fue incluso una pelea más salvaje que la que se da en una fiesta pública romana.

Los dos acontecimientos —el«triunfo» de Antonio y la donación del mundo a Cleopatra y sus hijos— me han dejado atónito, Poplicola. He bautizado a esto último como las Donaciones. ¡Pobre Antonio! Está atrapado en las redes de aquella mujer, lo juro. Una vez más te dejo a ti la libertad de divulgar de todo esto, pero, por supuesto, Octavio tendrá los informes de su propios espías, así que no creo que puedas ocultar el hecho durante mucho tiempo. Si eres consciente de lo que se prepara, quizá puedas tener oportunidad de rebatirlo.

La carta fue enviada a Roma; Delio se instaló en su precioso pequeño palacio dentro del recinto real para pasar el invierno con Antonio, Cleopatra y sus hijos. Antonio y Cesarión eran grandes amigos, y escogieron hacerlo todo juntos, ya fuese ir a cazar cocodrilos o hipopótamos en el Nilo, ejercicios de guerra o carreras de carros en el hipódromo o nadar en el mar. Por mucho que lo intentó Cleopatra no pudo conseguir que Antonio bebiese vino; rehusó incluso beber un sorbo, decía con franqueza que una vez que lo probara continuaría hasta emborracharse. Él no confiaba en ella ni se descuidaba de sus intenciones; no se ocultaba de oler de forma manifiesta los contenidos de su copa para asegurarse de que contuviese agua.

Cesarión veía todo esto y lo lamentaba. Era el único entre ellos que veía las dos partes. Su madre, sabía, hacía todo lo posible no para sus propios fines, sino por los de él, Cesarión, mientras que Antonio, muy enamorado de ella, resistía hasta lo imposible sus intentos de apartarlo de Roma. El problema era, pensaba el joven, que no estaba seguro de querer lo que su madre ansiaba para él; no tenía sensación de destino, por mucho que lo tuviese su padre, y su madre también. Hasta ahora, su experiencia del mundo le decía que había mucho trabajo que hacer en Alejandría y Egipto y que él nunca viviría lo suficiente para acabarlo, aunque fuese a vivir cien años.

De una manera curiosa era más parecido a Octavio que a César, porque ansiaba conseguir que todo se hiciera a la perfección, hasta el último detalle, y se apartaba de la idea de aceptar cargas adicionales en sus hombros que inevitablemente harían imposible que nada se hiciese correctamente. Su madre no tenía las mismas ideas; ¿cómo podía tenerlas? Nacida y criada en un nido de víboras como Ptolomeo Auletes, su idea de la soberanía era dejar la fastidiosa tarea de la administración diaria a otros, y estos otros probablemente también fuesen sicofantes y talentosos.

Él sabía muy bien cuáles eran las limitaciones de su madre. También sabía por qué intentaba darle su condición de romano a Antonio, su independencia y su suplicio. Nada que no fuese la dominación del mundo la satisfacería, y ella veía Roma como su enemigo. Con mucha razón; un poder tan atrincherado como el de Roma no cedería a ella sin una guerra. ¡Oh, si él sólo fuese mayor! Entonces podría enfrentarse a Cleopatra como un verdadero igual, e informarle con firmeza que lo que ella quería para él no era lo que él quería. Hasta el momento, él no le había dicho nada de sus propios sentimientos, a sabiendas de que ella descartaría sus opiniones como las de un niño. Pero ¡él no era un niño, nunca lo había sido de verdad! Debido a la precoz inteligencia de su padre y a una posición soberana desde la más temprana infancia, había bebido el conocimiento como un perro hambriento en un charco de sangre, y por ninguna otra razón más que su amor por aprender. Todo conocimiento era tomado, guardado para su inmediato recuerdo cuando se necesitase, y, cuando un conocimiento suficiente de un tema había sido asimilado, para analizarlo. Pero no estaba enamorado del poder, no sabía si eso era también verdad en su padre. Algunas veces sospechaba que lo era; César ascendido a las alturas olímpicas porque no ascender hubiese significado el exilio de verse privado de toda mención en los anales de Roma. El destino que César no podía tolerar. Pero no había intentado con mucha fuerza vivir, Cesarión lo sabía de alguna manera. «Mi tata, del que recuerdo de cuando era un bebé tan vividamente su cara, su cuerpo alto que saltaba al interior de mis ojos en aquel entonces. Mi tata, a quien echo de menos con desesperación. Antonio es un hombre maravilloso, pero no es César. Necesito a mi tata aquí para que me aconseje, y eso no puede ser.»

Animado, buscó a Cleopatra e intentó decirle cómo se sentía, pero resultó ser como lo esperaba. Ella se rio de él, le pellizcó la mejilla, lo besó cariñosamente y le dijo que se fuese a hacer las cosas que debían hacer los chicos de su edad. Herido, aislado, sin nadie a quien poder volverse, que más allá que su madre mentalmente y comenzó a no asistir a las cenas. Que hubiese podido acudir a Antonio nunca se le ocurrió; veía a Antonio como la presa de Cleopatra; no pensaba que Antonio fuese a responder de una manera diferente a la de ella. Las ausencias a las cenas se hicieron cada vez más numerosas, en exacta proporción al incesante machaque de Cleopatra a su marido, a quien ella trataba, le pareció a Cesarión, más como a un hijo que como a un socio en su empresa. De todas maneras, había días deliciosos, algunas veces períodos más largos; en enero, la reina sacó al Filopátor del cobertizo y navegó por el Nilo hasta la primera catarata, aunque no era la estación adecuada para inspeccionar el nilómetro. Para Cesarión fue un viaje maravilloso. Ahora que era más grande podía apreciar del todo los detalles de la experiencia, desde su propia cabeza de Dios hasta la sencillez de la vida a lo largo del poderoso río. Los hechos eran guardados; más tarde, cuando fuese faraón de verdad, le daría a esas personas una vida mejor. A su insistencia se detuvieron en Coptos y siguieron la ruta de caravanas por tierra hasta Mvos Hormos en el Sinus Arabicus; él había querido tomar el largo camino a Berenice, mucho más abajo del Sinus, pero Cleopatra había rehusado hacerlo. Desde Myos Hormos y Berenice, las flotas egipcias partían para la India y Taprobane, y de allí regresaban con sus cargas de especias, pimientos, perlas oceánicas, zafiros y rubíes. Allí también fondeaban las flotas del Cuerno de África; transportaban marfil, casia, mirra e incienso de la costa africana alrededor del Cuerno. Unas flotas especiales traían el oro y las joyas enviadas por tierras al Sinus desde Etiopía y Nubia; el terreno era demasiado escarpado y el Nilo muy convulso por las cataratas y los rápidos como para poder utilizar el río.

En el viaje de regreso, ahora que navegaban corriente abajo, hicieron una pausa en Menfis, entraron en el recinto de Ptah y allí les mostraron los túneles del tesoro que se abrían, desplegados en un largo camino hacia los campos de pirámides. Cesarión y Antonio no los habían visto, pero Cha’em, como su guía, tuvo el cuidado de demostrarle a Antonio por dónde y cómo se accedía a la entrada; fue llevado a ciegas y le pareció algo muy divertido, hasta que le quitaron la venda de los ojos y observó la riqueza de Egipto. Para Cesarión fue incluso una sorpresa mayor; ni siquiera había comenzado a tener una idea de lo inmenso que era, y pasó el resto del largo viaje asombrado ante la parsimonia de su madre. Se podría permitir el lujo de alimentar a Alejandría hasta satisfacer la glotonería de todos y, sin embargo, se quejaba de su patético ofrecimiento de dar una ración de trigo gratis.

—No la entiendo —le murmuró a Antonio mientras el Filopátor entraba en la bahía real.

Un comentario que provocó un ataque de risa en Antonio.