Al día siguiente en que Cleopatra dejó Zeugma con rumbo a Egipto, Ahenobarbo se presentó feliz y sin disculparse.

—Se supone que tendrías que estar camino de Bitinia —le dijo Antonio con expresión insatisfecha y sintiéndose muy alegre.

—Ése fue tu plan para librarte de mí cuando tú pensabas que la arpía egipcia iba a ir de campaña contigo. Ningún hombre romano toleraría eso, Antonio, y me sorprende que creyeras que yo podría; a menos que hubieses renunciado del todo a ser un hombre romano.

—No, no lo he hecho —replicó Antonio, irritado—. Ahenobarbo, tienes que comprender que la voluntad de Cleopatra de prestarme enormes cantidades de oro es lo único que mantiene esta expedición en marcha. Ella parece creer que el préstamo le da derecho a participar en la empresa, pero en el momento en que llegamos hasta aquí se sintió feliz de marcharse a casa.

—Pues yo me sentí feliz de abandonar mi viaje a Nicomedia. Por lo tanto, amigo mío, ponme al corriente de los últimos acontecimientos.

«Antonio tiene buen aspecto —pensó Ahenobarbo—, mejor del que le he visto desde Filipos. Tiene que hacer algo digno de su acero, y ésa es la gratificación de un sueño. Por mucho que yo odie a la arpía egipcia, le estoy agradecido por el préstamo de su oro. Él se lo devolverá con lo que consiga de una corta campaña.»

—He obtenido una fuente de información de los partos —dijo Antonio—. Un sobrino del nuevo rey parto, llamado Monaeses. Cuando Fraates mató a toda su familia, Monaeses consiguió escapar a Siria porque en aquel momento no estaba en la corte. Estaba en Nicephorium tratando de resolver una disputa comercial con los esquenitas. Por supuesto, no se atreve a regresar a casa; han puesto precio a su cabeza. Al parecer, el rey Fraates se casó con la hija núbil de alguna casa arsácida menor e intenta criar un nuevo lote de herederos. La familia de la novia fue pasada por la espada, o decapitada con una hacha, o lo que sea la costumbre entre los partos. Esta nueva camada de hijos tardará años en crecer, y, por lo tanto, estarán a años de convertirse en un peligro para Fraates. Mientras que Monaeses es un hombre crecido y tiene seguidores. Son despiadados estos monarcas orientales.

—Espero que lo recuerdes cuando trates con Cleopatra —manifestó Ahenobarbo con un tono seco.

—Cleopatra —replicó Antonio, un tanto altivo— es diferente.

—Y tú, Antonio, estás enamorado —dijo el otro con un tono brusco sin comprometerse—. Confío en que tu juicio del tal Monaeses sea más sensato.

—Sólido como un bronce de Bryaxis.

Pero cuando Ahenobarbo conoció al príncipe Monaeses, sintió un súbito vacío en el estómago. «¿Confiar en este hombre? ¡Nunca! Es incapaz de mirarte a los ojos, por mucho que hable un magnífico griego e imite los modales griegos.»

—¡No le des ni la punta del meñique! —gritó Ahenobarbo—. ¡Hazlo y te arrancará el brazo del hombro! No ves que es él a quien el rey Fraates guardó en reserva, educado en los modos occidentales, por si acaso fuese necesario poner un espía en nuestro seno. Monaeses no escapó a la muerte, fue perdonado para hacer su deber parto: atraernos hacia la ruina y la derrota.

La réplica de Antonio fue una carcajada; nada de lo que Ahenobarbo o cualquier otro de los que dudaban pudiesen decir le harían cambiar de opinión de que Monaeses era tan bueno y puro como el oro de Cleopatra.

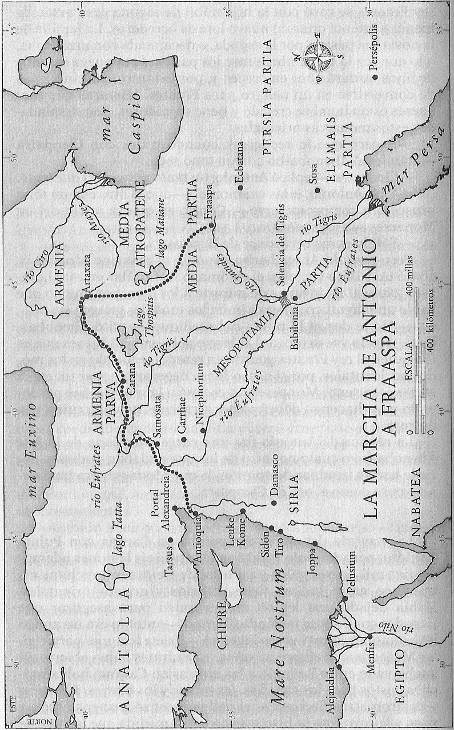

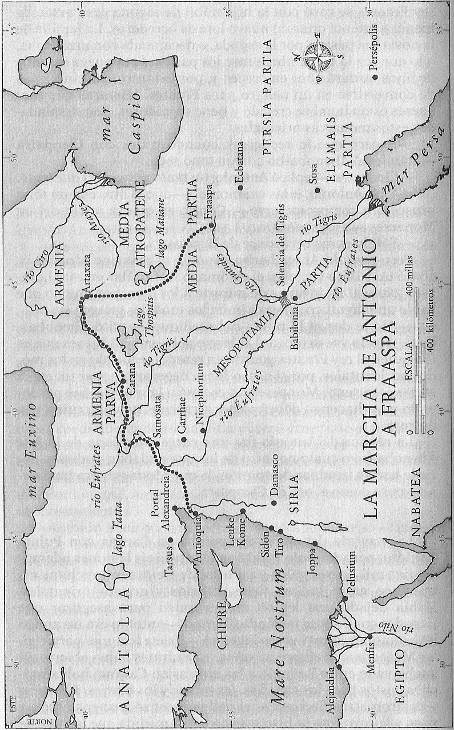

La mayoría del ejército esperaba en Carana con Publio Canidio, pero Antonio trajo con él otras seis legiones además de diez mil jinetes galos y un total de treinta mil reclutas extranjeros entre judíos, sirios, cilicios y griegos orientales. Había dejado una legión en Jerusalén para asegurar que Herodes continuase teniendo el trono —Antonio era un amigo leal, aunque algunas veces ingenuo— y siete legiones para vigilar Macedonia, siempre inquieta. El Eufrates había abierto un ancho valle entre Zeugma y las alturas en Carana; había muchos pastos para los caballos, las mulas y los bueyes. Llegaron y dejaron atrás Samosata, el valle comenzó a angostarse un poco y la carretera se hizo más áspera a medida que la enorme fuerza marchaba hacia Melitene. No mucho más al norte de Samosata el ejército alcanzó al tren de equipajes, una desilusión, porque Antonio lo había hecho salir de Zeugma veinte días antes que las legiones, y había creído que ambas unidades llegarían a Carana al mismo tiempo. Pero había esperado con demasiada confianza que los bueyes caminasen quince o más millas al día, mientras que ni todos los latigazos y maldiciones del mundo consiguieron que caminasen más de diez, como en aquel momento se había descubierto.

El tren de equipajes era el orgullo y la alegría de Antonio, el mayor que hubiese reunido nunca ningún ejército romano. Centenares de catapultas, ballestas y otras piezas menores de artillería marchaban detrás del número requerido de bueyes que cada pieza necesitaba, además de varios arietes capaces de romper las puertas más comunes de las ciudades, y un monstruo de ochenta pies de largo capaz de romper —como Antonio le dijo risueñamente a Monaeses— «¡incluso las puertas de la vieja Ilium!». Aquello sólo era la maquinaria de guerra. En las carretas venían los suministros —trigo, toneles de cerdo en salazón, jamones ahumados, aceite, lentejas, garbanzos, sal, piezas de recambio, herramientas y equipos para los artesanos de la legión, carbón, lingotes de hierro fundido para el acero, enormes postes y tablas, sierras para cortar árboles o rocas blandas como la toba, cuerdas y picos, lonas, tiendas de campaña, postes, arneses, todo lo que un eficiente praefectus fabrum podía imaginar que un ejército de ese tamaño podría necesitar para reponer lo que llevaba además de para afrontar un asedio. En una sola fila, la caravana tenía quince millas de largo, pero marchaba en un amplio frente de tres millas de ancho; dos legiones de cuatro mil hombres cada una estaban asignadas a la custodia permanente de tan inmenso y precioso complemento de la guerra; Oppio Estatiano estaba al mando, y se quejaba a todo aquel que quisiera escucharlo. Su auditorio incluyó a Antonio cuando pasó el ejército.

—Todo está muy bien mientras podamos marchar así —dijo Estatiano sin el menor tacto—, pero aquellas montañas de delante significan angostos valles para mí, y tendremos que alinearlas carretas en una fila, por lo que tanto nuestras comunicaciones como las defensas no durarán.

No era una opinión que Antonio quisiese escuchar o estuviese preparado para escuchar.

—Eres una vieja, Estatiano —dijo, y clavó los talones a su caballo para seguir—. ¡Sólo consigue sacarles más millas por día!

Las fuerzas móviles llegaron a Carana quince días después de dejar Zeugma, una distancia de trescientas cincuenta millas, pero el tren de equipajes no llegó hasta doce días después, a pesar de su ventaja. Y eso significaba que Antonio estaba de muy mal humor; cuando sucedía esto, no escuchaba a nadie, desde amigos como Ahenobarbo hasta generales como Canidio, que acababa de llegar de una expedición al Cáucaso y estaba muy bien informado de las montañas.

—Italia está rodeada por los Alpes —dijo Canidio—, pero son como ladrillos de un juguete infantil comparados con estos picos. Mira alrededor del valle donde está Carana y verás centenares de montañas de tres mil metros de altura. Si vas al norte o al este, sólo las encontrarás todavía más altas y con mayores precipicios. Los valles son muescas apenas más anchos que los torrentes que los atraviesan. Estamos a mediados de abril, y eso significa que tienes hasta octubre para hacer tu campaña. Seis meses, y llegará el invierno. Carana es la mayor de las tierras relativamente planas entre aquí y las grandes llanuras donde el Araxes fluye hasta el mar Caspio. Todo lo que tenía eran diez legiones y dos mil jinetes, pero encontré que incluso una fuerza de ese tamaño no se podía mover en este territorio. Sin embargo, me atrevería a decir que sabes lo que estás haciendo, así que no pretendo discutir.

Como Ventidio, Canidio era un militar de origen humilde; sólo su gran capacidad como general de tropas le había permitido ascender. Se había unido a Marco Antonio después de la muerte de César, y apreciaba más a Antonio que a sus capacidades militares. Sin embargo, después del triunfo de Ventidio en Siria, Canidio sabía que no le darían el mando de una empresa como la que Antonio ahora proponía llevar al reino de los partos, se podría decir, por la puerta trasera. Un difícil compromiso que requería el genio de un César y Antonio no era un César. Para empezar, le gustaba lo enorme, mientras que César había detestado los grandes ejércitos. Para él, diez legiones y dos mil jinetes eran todos los hombres que cualquier comandante podía desplegar con éxito; si eran más, las órdenes se confundían y las líneas de comunicación quedaban en peligro por la distancia y el tiempo. Canidio estaba de acuerdo con César.

—¿El rey Artavasdes ha llegado? —preguntó Antonio.

—¿Cuál?

Antonio parpadeó.

—Me refiero a Armenia.

—Sí, está aquí, y espera con la tiara en la mano a que le des una audiencia. Pero también está Artavasdes de Media Atropatene.

—¿Media Atropatene?

—Así es. Ambos se enteraron de mi campaña en el Cáucaso, y ambos han decidido que Roma va a ganar este encuentro con los partos. Artavasdes de Armenia quiere que le devuelvan sus setenta valles en Media Atropatene, y Artavasdes de Media Atropatene quiere gobernar el reino de los partos. Antonio se echó a reír a carcajadas.

—¡Canidio, Canidio, qué suerte! ¿Sólo dime cómo podemos diferenciarlos aparte de por sus nombres?

—Llamo a Armenia, Armenia, y a Media Atropatene, simplemente Media.

—¿No tienen algún atributo físico que pueda utilizar? —¡No esta pareja! Son como gemelos; supongo que es debido a que se casan tanto entre ellos. Faldas y chaquetas, barbas postizas, montones de rizos, narices ganchudas, ojos negros y pelo negro.

—Eso parece parto.

—Me imagino que son todos de la misma raza. ¿Estás preparado para verlos?

—¿Alguno de los dos habla griego? —No, ni tampoco arameo. Hablan sus propias lenguas, y el parto.

—Bueno, está bien, tengo a Monaeses.

Sin embargo, no tuvo a Monaeses durante mucho más. Después de haber actuado como intérprete en varias audiencias un tanto extrañas entre personas que no tenían ni idea de cómo pensaban sus opuestos, Monaeses decidió regresar a Nicephorium; era, como le recordó Antonio, rey de los árabes esquenitas, y debía poner a su nuevo reino en pie de guerra. Con muchos agradecimientos y afirmaciones de que los tres hombres que había encontrado para actuar como intérpretes lo harían mejor que él, Monaeses se marchó rumbo al sur.

—Desearía poder confiar en él —le dijo Canidio a Ahenobarbo.

—Desearía poder confiar en él, pero no lo hago. Dado que los acontecimientos se han puesto en movimiento y ahora no se pueden detener, lo único que podemos hacer cualquiera de los dos, Canidio, es rezar a los dioses para que estemos equivocados.

—O si estamos acertados, que no haya nada que Monaeses Pueda hacer para alterar los planes de Antonio.

—Me sentiría más feliz si nuestro ejército fuese muchísimo más pequeño. ¡Está como un niño con sus catafractarios armenios! Pero como veterano de los catafractarios armenios y partos, te puedo decir que los armenios no son nada comparados con los partos —comentó Canidio con un tono de resignación—. Sus armaduras son más delgadas y débiles y sus caballos no son mucho más grandes que los nuestros; yo los llamaría mejor lanceros con cotas de malla que catafractarios de verdad. Pero Antonio está entusiasmado porque le hayan regalado dieciséis mil.

—Dieciséis mil caballos más que alimentar —señaló Ahenobarbo.

—¿Podemos confiar en Armenia o Media más de lo que confiamos en Monaeses? —preguntó Canidio.

—Quizá en Armenia. En Media, en absoluto. ¿A qué distancia estamos de Artaxata? —quiso saber Ahenobarbo.

—Doscientas millas, quizá un poco menos.

—¿Debemos ir allí?

—Por el vientre de los armenios, dirás. Por desdicha, sí. Nunca me ha entusiasmado mucho este acercamiento por la puerta de atrás, aunque tendría mérito si el terreno no fuese tan difícil. Tomaremos Fraaspa, luego Ecbatana, a continuación Susa y de allí a Mesopotamia. ¿Crees que el tren de equipajes se mantendrá al paso? ¡Desde luego que no!

—Oh, él es Marco Antonio —dijo Ahenobarbo—. Pertenece a la escuela de generales que cree que si desean algo con la fuerza necesaria sucederá. Es muy bueno en campañas como la de Filipos. Pero ¿cómo se las apañará con lo desconocido?

—Todo se reduce a dos cosas, Ahenobarbo. La primera: ¿Monaeses es un traidor? La segunda: ¿podemos confiar en Armenia? Si la respuesta a la primera es negativa y la respuesta a la segunda es afirmativa, Antonio triunfará. De lo contrario, no.

Aquella vez el tren de equipajes se había puesto en marcha para ir a Artaxata, la capital de Armenia, casi en el momento en que había llegado a Carana, para gran enfado de Oppio Estatiano, privado de un descanso, un baño, una mujer y la oportunidad de hablar con Antonio. Había pretendido darle a Antonio una lista de las cosas que consideraba que podían quedarse en Carana, y de esa manera reducir el tamaño del tren y quizá aumentar un poco su velocidad; pero no, llegaron las órdenes de continuar en marcha y llevarlo todo. Desde el momento en que llegase hasta Artaxata, comenzaría su viaje a Fraaspa. De nuevo ningún descanso, ningún baño, ninguna mujer y ninguna ocasión de hablar con Antonio.

Antonio estaba inquieto y ansioso por iniciar su campaña, convencido de que estaba ganándole la carrera a los partos. Oh, sin duda alguien le había avisado de que Fraaspa sería la primera ciudad parta en ser atacada —había demasiados orientales y extranjeros de todas las posiciones como para mantener un secreto tan grande—, pero Antonio confiaba en la velocidad de su marcha; pretendía que fuese tan rápida como cualquier marcha que César hubiese comandado. Un ejército romano estaría en Fraaspa meses antes de lo que se esperaba.

Por lo tanto, no se demoró en Artaxata, sino que continuó la marcha tan rápido como fue posible en la línea más recta. Había quinientas millas desde Artaxata hasta Fraaspa, y en algunos lugares el terreno no era tan áspero ni tan elevado como el que habían atravesado desde Carana hasta Artaxata. Pero los guías medios y armemos de Antonio le dijeron que estaba marchando en la dirección equivocada para un paso fácil. Cada cadena, cada pliegue, cada hondonada iba de este a oeste, y hubiese sido mucho más fácil marchar al este del lago Matiane, una enorme extensión de agua. El único paso a través de las montañas significaba marchar por su lado oeste y cruzar muchas cadenas arriba y abajo, arriba y abajo. En el lado sur del lago, el ejército tendría que dirigirse al este antes de girar para caer sobre Fraaspa; con una nueva cadena de picos de tres mil metros e incluso más altos al oeste.

Dieciséis legiones, diez mil jinetes galos, cincuenta mil tropas extranjeras a caballo y a pie y dieciséis mil catafractarios armenios —aproximadamente, ciento cuarenta mil hombres— comenzaron la marcha. Más de cincuenta mil de ellos a caballo. Ni siquiera Alejandro Magno había mandado semejante multitud, pensó Antonio, exultante, con la seguridad de que no había fuerza en la tierra que pudiese derrotarlo. ¡Qué aventura, qué empresa colosal! Por fin eclipsaría a César.

Se encontraron con el tren de equipajes muy pronto; todavía no había cruzado el paso para bajar al lago Matiane, por lo que aún le quedaban casi cuatrocientas millas de marcha. Aunque Canidio urgió a Antonio a aminorar el paso y quedarse a una distancia relativamente cercana del tren, Antonio se negó. A decir verdad, si mantenía el paso ante el tren de equipajes, llegaría demasiado tarde a Fraaspa para tomarla antes del invierno, incluso si no oponía mucha resistencia. Además, estaban moviéndose, a pesar de las constantes subidas y bajadas de la montaña. Antonio se contentó con un mensaje a Estatiano donde decía que separaría algunos elementos del tren e intentaría asegurar las cosas aligerando el peso de las carretas más adecuadas para seguir adelante.

El mensaje nunca le llegó a Estatiano. Sin exploradores a la búsqueda de alimentos o de partidas forrajeras, Artavasdes de Media había unido sus fuerzas con Monaeses; cuarenta mil catafractarios y arqueros a caballo seguían la ruta romana lo suficientemente lejos como para que su polvo no fuese advertido.

Cuando el tren de equipajes cruzó el paso para bajar al lago Matiane, las carretas iban en una sola hilera debido a lo angosto de la pobre carretera; Estatiano decidió mantenerlos así hasta que el terreno se allanase un poco. Diez mil catafractarios medios atacaron todas las partes del tren simultáneamente. Con las comunicaciones destrozadas, Estatiano no se enteró de qué estaba pasando, dónde o cuándo, por lo que no pudo enviar a sus dos legiones en ninguna dirección con certeza. Mientras titubeaba, sus hombres eran asesinados, y aquellos que sobrevivieron al ataque murieron más tarde para asegurarse de que Antonio no tuviese ni idea de lo que había ocurrido con su suministro. ¡Qué recompensa! Al cabo de un día, hasta la última carreta viajaba al norte y al este, hacia Media, bien lejos del camino de Antonio. Ahora, sus fuerzas sólo tenían provisiones, que llevaban con ellas, justo para un mes, y ni una pieza de artillería o equipo de acero.

Conseguido eso, Monaeses se llevó al segmento parto, de treinta mil hombres, a la estela de Antonio pero sin atacar. En ese momento tenía dos águilas de plata de las legiones de Estatiano para añadir a las nueve en Ecbatana: las siete de Craso y ahora cuatro de Antonio.

El ignorante Antonio llegó a Fraaspa intacto, pero una vez allí descubrió que aquella ciudad distaba mucho de ser la vulgar construcción de ladrillos que había imaginado; era una ciudad del tamaño de Attaleia o Tralles, inmune detrás de enormes bastiones de piedra y equipada con enormes puertas. Una mirada le dijo a Antonio que tendría que asediarla. Por consiguiente, se instaló con su ejército para encerrar a los habitantes, muy tranquilo al ver que la tierra alrededor de Fraaspa estaba rebosante de trigo maduro que a ningún parto se le había ocurrido quemar, así como también de miles de ovejas bien gordas. Tenían para comer.

Pasó un día tras otro sin ninguna señal del tren de equipajes.

—Maldito sea Estatiano, ¿dónde está? —preguntó Antonio, consciente de que uno de cada dos de sus grupos forrajeros no regresaba.

—Intentaré buscarlo —dijo Polemón, que había decidido acompañar a sus honderos. Cabalgó con mil de sus hombres de la caballería ligera, y saludó descaradamente a los partos en lo alto de las murallas de Fraaspa, muy confiado en Antonio y su magnífico ejército.

Pasaron los días, pero Polemón no regresó. Sin árboles que tumbar, los numerosos romanos sólo podían mantener a los habitantes de Fraaspa dentro de sus fortificaciones; era obvio que la ciudad estaba bien provista, y tenía fuentes de agua. Un largo asedio, un lento asedio. Llegó julio y pasó, comenzó Sixtilis y siguieron sin tener noticias del tren de equipajes. ¡Oh, aquel ariete de veinticinco metros! Hubiese hecho astillas las puertas de Fraaspa.

—Acéptalo, Antonio —dijo Publio Canidio después de que el ejército llevase acampado delante de Fraaspa setenta días—. El tren de equipajes no llegará porque ya no existe. No tenemos maderas para construir torres de asedio, ni catapultas, ni ballestas, ni nada de nada. Hasta ahora hemos perdido veinticinco mil reclutas extranjeros enviados a buscar forraje, y hoy he recibido una negativa a moverse de los silicios, judíos, sirios y capadocios. De acuerdo que son veinticinco mil bocas menos que alimentar, pero no estamos trayendo bastante de los campos para mantener a los cuerpos y la moral mucho más. En algún lugar más allá de lo que llegan nuestros exploradores (aquellos que consiguen volver) hay un ejército parto que está haciendo lo que Fabio Máximo le hizo a Aníbal.

Su vientre parecía estar lleno de plomo esos días, una señal a la que Antonio ya no quería hacer caso por lo que significaba: el conocimiento de la derrota. Las oscuras murallas de Fraaspa se burlaban, y él estaba tan perdido, tan impotente, de hecho, como lo había estado en la premonición durante muchos y muchos meses. Incluso años. Todo conducía a aquello: el fracaso. ¿Era eso por lo que la melancolía lo había envuelto? ¿Por qué había perdido su buena fortuna? ¿Dónde estaba el enemigo? ¿Porqué no atacaban los partos si le habían robado sus provisiones? Incluso peor, un temor mayor lo invadió: ni siquiera le iban a ofrecer la oportunidad de una batalla, de morir gloriosamente en el campo, como había hecho Craso, para redimir en sus últimas horas todos los terribles errores de una fracasada campaña. Por esa sola razón, el nombre de Craso era mencionado con tanto respeto pero con dolor ya que su cabeza sin ojos estuvo colgada en las paredes de Artaxata. Pero ¿el nombre de Antonio? ¿Quién lo recordaría, si ni siquiera habría una batalla?

—No intentarán atacarnos mientras estemos aquí, ¿verdad? —le preguntó a Canidio.

—Así es como yo lo interpreto, Marco —respondió Canidio, que habló sin compasión, ya que sabía lo que estaba pensando Antonio.

—Sí, así es como yo también lo interpreto —añadió Ahenobarbo con el entrecejo fruncido—. No nos van a ofrecer batalla, quieren que muramos lentamente y por cosas más mundanas que las heridas de espada. También hemos tenido a un traidor en nuestro seno para decírselo todo: Monaeses.

—¡Oh, no quiero acabar de esta manera! —gritó Antonio, sin hacer caso de la referencia a Monaeses—. ¡Necesito más tiempo! Fraaspa no puede estar viviendo con raciones completas, ninguna ciudad tiene tanto abastecimiento dentro de sus murallas, ni siquiera Ilium. Si persistimos un poco más, veré la rendición de Fraaspa.

—Podríamos asaltarla —dijo Marco Titio.

Nadie se molestó en responderle; Titio era un cuestor joven y tonto que se lo creía todo.

Antonio se sentó en su silla de marfil y miró a la distancia, su rostro casi embelesado. Por fin salió de su ensimismamiento para mirar a Canidio.

—¿Cuánto tiempo más podemos durar aquí, Publio?

—Es principios de septiembre. Otro mes como mucho, y eso ya es demasiado. Si no conseguimos estar al otro lado de las murallas de Fraaspa antes del invierno, entonces tendremos que retirarnos a Artaxata por la misma ruta por la que hemos venido. Quinientas millas. Los legionarios lo harán en treinta días si se les empuja, pero la mayoría de los auxiliares que tenemos son infantes, y no pueden ni siquiera igualar ese ritmo. Eso significa dividir el ejército para preservar las legiones. Las tropas galas que han vivido por medio del forraje estarán bien; aún habrá hierba. A menos que miles de catafractarios la hayan convertido en fango. Como tú bien sabes, Antonio, sin exploradores somos como hombres ciegos en medio de una basílica.

—Eso somos. —Antonio sonrió con ironía—. Dicen que Pompeyo Magno se volvió cuando le faltaban tres días para llegar al mar Caspio porque él no podía aguantar las arañas, pero yo aceptaría a un millón de las más grandes y peludas sólo por tener un informe fiable de lo que nos está esperando allí afuera si decidimos retirarnos.

—Yo iré —dijo Titio, ansioso. El resto lo miró.

—Si los exploradores armenios no han vuelto, Titio, ¿por qué crees que tú sí puedes volver? —le preguntó Antonio; le tenía aprecio a litio, que era el sobrino de Planeo, e intentó convencerlo amablemente—. No, te doy las gracias por la oferta, pero tendremos que seguir enviando a armenios. Nadie más podría sobrevivir.

—Pero ¡si precisamente es eso! —replicó Titio—. Son el enemigo, Marco Antonio, no importa lo que digan que son. Todos sabemos que los armenios son tan traicioneros como los medos. ¡Déjame ir! Te prometo que sabré cuidarme.

—¿Cuántos hombres te quieres llevar?

—Ninguno, Publio Canidio. Sólo yo con un caballo de aquí. Uno del color de los campos. Vestiré pantalón y chaqueta de piel de cabra para confundirme más. Quizá me lleve una docena de caballos conmigo para parecer un criador de caballos o un pastor de caballos o lo que sea.

Antonio se echó a reír y palmeó a Titio en la espalda.

—¿Por qué no? Sí, Titio, ve. Sólo que vuelve. —Consiguió sonreír—. ¡Tienes que volver! El único cuestor que he conocido peor que tú a la hora de sumar cantidades era Marco Antonio, pero él sirvió para un amo mucho más exigente: César.

Nadie en la tienda de mando estuvo allí para ver a Marco Titio comenzar su misión porque ninguno quería llevar la memoria de su rostro pecoso en el futuro más que la de aquel pobre cuestor, Titio, a cargo de las finanzas del ejército y totalmente incapaz de manejar las propias.

Hacía un nundinum que se había marchado cuando el viento cambió de dirección y comenzó a soplar del norte. Con él llegó la lluvia y la escarcha. Y aquel día algunos de los fraaspas, en lo alto de las murallas, asaron cordero, y el olor flotó hasta el enorme campamento, en la llanura, una manera de decirles a los sitiadores que Fraaspa tenía abundancia de comida para el invierno, que no se rendiría.

Antonio convocó un consejo de guerra, no una reunión de sus íntimos sino una reunión que incluía a todos sus legados y tribunos, además de los centuriones primipilus y pilus prior; un total de sesenta hombres. Un número ideal para la comunicación personal; tendría que ser escuchado por todos sin la modestia de tener a heraldos que escuchasen sus palabras y retransmitiesen lo que decía más allá. Aquellos que debían estar allí intercambiaron significativas miradas; no había ningún extranjero presente. Una reunión para las legiones y no para todo el ejército.

—Sin el equipo de asedio no podemos tomar Fraaspa —comenzó Antonio—, y la pequeña demostración de hoy dice que la gente de Fraaspa todavía come bien. Llevamos sentados aquí cien días y hemos arrasado todos los campos de los alrededores, pero a un precio: la pérdida de dos tercios de nuestros auxiliares montados. —Inspiró profundamente e intentó mostrarse severo y decidido, en general, con un absoluto control de sí mismo y de la situación—. Es hora de irnos, muchachos. Sabemos por el tiempo que ha hecho hoy que en estas tierras se pasa del verano directamente al invierno de verdad, y en el último día de septiembre. Mañana, en las calendas de octubre, marcharemos a Artaxata. Para una cosa que la gente de Fraaspa no está preparada es para la velocidad de las legiones en marcha. Para cuando se levanten mañana por la mañana, todo lo que quedará de nosotros serán las hogueras. Ordenad que los hombres lleven la provisión de grano para un mes; las mulas centurias serán utilizadas para comida y fuego, y las mulas que tiran de las carretas serán convertidas en animales de carga; aquello que no podamos llevar a la espalda ni en las mulas tendrá que quedarse atrás. La comida y todo lo que se pueda quemar.

La mayoría había estado esperando ese discurso, pero a nadie le gustó escucharlo. Sin embargo, de una cosa Antonio podía estar seguro; aquellos hombres eran romanos, y no lamentarían el destino de los auxiliares, tolerados pero nunca estimados.

—Centuriones, entre ahora y la primera luz del alba, todo legionario debe conocer la situación y comprender lo que hacer para sobrevivir durante la marcha. No tengo idea de lo que hay ahí afuera esperando a que nos retiremos, pero las legiones romanas no se entregan, ni lo harán en esta próxima marcha. Debido al terreno tardaremos alrededor de un mes en llegar a Artaxata, especialmente si la lluvia y las escarchas continúan. Eso significa terrenos fangosos y condiciones de mucho frío. Todo hombre deberá sacar los calcetines de su mochila; si los tiene de piel de conejo o de ardilla, mejor. Mantenerse seco será gran parte de la batalla, porque es la única cosa que tendremos, muchachos. Los partos están ahí afuera y utilizan las tácticas fabianas; matarán a los rezagados, pero no se enfrentarán a nosotros en masa. Peor es el hecho de que no tendremos madera suficiente para hacer fuego entre aquí y Artaxata, y eso significa no poder hacer hogueras para calentarnos. Cualquier hombre que queme la madera de sus palos, cualquier parte de las astas o los astiles de los pilum será azotado y decapitado; quizá los necesitemos para rechazar las incursiones de los partos. Tampoco podemos confiar en ninguno de los reclutas extranjeros, incluidos los armenios. Las únicas tropas que Roma espera que preservemos son sus legiones. Se hizo un breve silencio, roto por Canidio.

—¿Cuál es la formación de marcha, Antonio? —preguntó.

—Agmen quadratum donde el suelo sea lo bastante llano, Canidio, y donde no lo sea, también en cuadro. No me importa lo angosto que pueda ser un sendero, nunca marcharemos en fila. ¿Entendido?

Murmullos desde todos los lados.

Ahenobarbo abrió la boca para formular otra pregunta cuando se produjo una conmoción en el perímetro del grupo; algunos hombres se movieron para permitir que Marco Titio pasase hasta el lugar donde estaba Antonio, los rostros con grandes sonrisas, incluso algunos palmearon al joven cuestor en la espalda.

—¡Titio, perro! —gritó Antonio, encantado—. ¿Has encontrado a los partos? ¿Cuál es la verdadera situación?

—Sí, Marco Antonio, los encontré —respondió litio con expresión severa—. Cuarenta mil de ellos, al mando de nuestro amigo Monaeses; lo vi claramente en varias ocasiones, y cabalgaba con una cota de malla de oro y tenía un penacho en su yelmo. Un príncipe parto de al menos la misma importancia que tenía Pacoro, por la descripción de Ventidio.

La nueva sobre Monaeses no fue ninguna sorpresa, ni incluso para Antonio, su más firme partidario. El rey Fraates los había engañado, había puesto un traidor en su seno.

—¿A qué distancia están? —preguntó Fonteio.

—A unas treinta millas, y directamente entre nosotros y Artaxata.

—¿Catafractarios? ¿Arqueros montados? —preguntó Canidio.

—Ambos, pero más arqueros a caballo. —Titio sonrió brevemente—. Supongo que están escasos de catafractarios después de la campaña de Ventidio; alrededor de unos cinco mil, no más. Pero hordas de arqueros. Todo un ejército montado, y han hecho un magnífico trabajo cortando el terreno; con esta Nuvia, nuestros soldados chapotearán por el barro. —Se interrumpió y formuló una pregunta con los ojos a Antonio—. Al menos, supongo que estamos planeando una retirada.

—Lo estamos. Has llegado justo a tiempo, Titio. Un día más tarde, y te hubieses encontrado que ya habríamos marchado.

—¿Tienes algo más de lo que informar? —preguntó Canidio.

—Sólo que no actúan como guerreros que huelen la batalla. Se comportan más bien como una fuerza dispuesta a permanecer a la defensiva. Oh, intentarán hacer incursiones, pero a menos que Monaeses sea mejor general de lo que creo que es después de observar cómo se pavonea para parecer importante, tendríamos que ser capaces de contener lo que sea que lance contra nosotros si se nos advierte a tiempo.

—No necesitaremos ninguna advertencia, Titio —dijo Ahenobarbo—. Marcharemos en agmen quadratum, y cuando no lo podamos hacer, marcharemos en cuadro.

La reunión se calmó y pasó a ocuparse de la logística: cuál de las catorce legiones marcharía primero, cuál la última, con qué frecuencia los hombres en la parte exterior de cada cuadrilátero debía descansar y entrar para ser reemplazado, qué tamaño tendrían los cuadriláteros, cuántas acémilas podrían contener cada cuadrilátero en su tamaño más pequeño —mil y unas decisiones que debían hacerse antes de que el primer pie en su cáliga comenzase la marcha.

Finalmente, Fonteio preguntó lo que nadie más haría.

—Antonio, los auxiliares. Treinta mil infantes. ¿Qué pasará con ellos?

—Si pueden mantener el ritmo, formarán nuestra retaguardia; en forma de cuadrilátero. Pero no podrán hacerlo, Fonteio, todos lo sabemos. —Los ojos de Antonio se humedecieron—. Lo siento mucho, y como triunviro de Oriente soy responsable de ellos, pero las legiones deben ser preservadas a cualquier coste. Es curioso que siga pensando que tenemos dieciséis, pero no las tenemos, por supuesto. Las dos de Estatiano han desaparecido hace mucho.

—Incluidos los no combatientes, ochenta y cuatro mil hombres. Suficiente para formar un formidable frente si alguna vez pudiesen marchar en agmen. Tenemos cuatro mil soldados galos y otros cuatro mil gálatas para proteger nuestros flancos, pero no hay mucha hierba, tendrán problemas antes de que hayamos recorrido la mitad de la distancia —dijo Canidio.

—Envíanos delante, Antonio —propuso Fonteio.

—¿Y pelar el terreno todavía más? No, viajarán con nosotros y nuestros flancos. Si no pueden enfrentarse con el número de arqueros y catafractarios que Monaeses lance contra ellos, al menos podrán refugiarse en el interior de los cuadriláteros. Mi caballería gala es especialmente valiosa para mí, Fonteio. Se ofrecieron voluntarios para esta campaña, y están medio mundo lejos de su casa —manifestó Antonio, y levantó las manos—. Muy bien, dispersaos. Marcharemos con la primera luz, y quiero que todos estén en marcha al amanecer.

—A los hombres no les gustará retirarse —señaló Titio.

—¡Soy muy consciente de eso! —replicó vivamente—. Por esa razón intento hacer de César. Voy a ir de columna en columna para hablar con los hombres en persona, incluso aunque me lleve un nundinum.

El agmen quadratum era una formación ideal para un ejército con la suficiente fuerza para desplegarse en columna a través de un ancho frente, preparado para girar en un instante y ocupar posiciones de batalla. También permitía la formación de cuadriláteros muy rápido. Ahora era el momento en que el más torpe de los soldados comprendía los días, los meses incluso los años de implacables maniobras; sus maniobras tenían que ser respuestas automáticas, sin ningún pensamiento.

Con la infantería auxiliar colocada detrás de este frente de una milla de ancho formado por los legionarios, la retirada comenzó en buen orden, aunque con un helado viento del norte que congelaba el barro y transformaba el campo arado en filosos bordes, resbaladizos, lacerantes.

La marcha más rápida que las legiones podían hacer era de veinte millas al día, pero incluso eso era demasiado rápido para los auxiliares. Al tercer día, con Antonio todavía visitando a sus soldados con bromas y predicciones de victoria para el año siguiente ahora que sabían con lo que se enfrentaban, Monaeses y los partos atacaban la retaguardia, los arqueros tumbaban a docenas de hombres en cada salida. Pocos morían, pero aquellos demasiado heridos para mantenerse en marcha tenían que quedarse atrás; junto a la enorme extensión del lago Matiane, que parecía como un mar, la mayoría de auxiliares habían desaparecido, ya fuese por las ejecuciones a manos de los partos o por no soportar una vida de esclavitud, nadie lo sabía.

La moral era sorprendentemente alta hasta que el terreno se hizo tan empinado que se debieron abandonar las columnas en favor de los cuadriláteros. Mientras pudo, Antonio mantuvo los cuadriláteros con el tamaño de una cohorte, y eso significaba seis centurias de hombres que marchaban de cuatro en fondo alrededor de los cuatro lados de un cuadrilátero, los escudos de las filas exteriores colgados para protegerse, como si formasen una tortuga. En el interior del centro vacío estaban los no combatientes, las mulas y la poca parte de la artillería que siempre viajaba con las centurias, escorpiones que disparaban dardos de madera y catapultas muy pequeñas. Si los atacaban, se formaba el cuadrilátero con los cuatro costados preparados para la lucha; la última fila de soldados sostenía largas astas de asedio para clavarlas en los vientres de los caballos que intentaran saltar al interior, algo que Monaeses aparentemente no quería hacer. Si los catafractarios se habían vuelto escasos en las tierras partas gracias al viejo Ventidio, los grandes corceles tardaban aún más en criar. Los días pasaron a un desilusionante paso de entre diecisiete y diecinueve millas arriba y abajo, arriba y abajo, conscientes de que los partos los seguían. Hubo pequeños enfrentamientos entre los gálatasylos galos con los catafractarios, pero el ejército continuó en buen orden de marcha y con gran ánimo.

Hasta que, al subir a picos todavía más altos para llegara un paso de tres mil cuatrocientos metros de altura, se encontraron con una borrasca como nunca habían visto en Italia. La nieve cegadora como un muro blanco, con vientos terribles, que caía en tanta cantidad que dejaba a los hombres hundidos en cristales hasta la cintura.

Cuanto más empeoraban las condiciones, más alegres se mostraban sus legados; se repartían secciones del ejército entre ellos, y animaban a los hombres, les decían lo valientes, fuertes y resistentes que eran. Los cuadriláteros se habían reducido ahora a manípulos, y sólo de diez hombres de fondo. Después del paso formarían en cuadriláteros de centuria, pero ni Antonio ni nadie más creía que el paso fuese un buen lugar para el ataque; no había espacio.

Lo peor era que, aunque la mochila de cada legionario tenía prendas como calcetines, capotes (sagi) y bufandas, todavía se congelaban, incapaces de mantenerse calientes con el fuego. En aquellos momentos, cubiertos dos tercios de la marcha, el ejército se había quedado sin el más preciado producto: el carbón. Nadie podía cocinar pan, calentarse unas gachas; los hombres marchaban ahora masticando granos de trigo crudo, su único alimento. El hambre, la congelación y las enfermedades comenzaron a ser tan severos que incluso Antonio no pudo aleccionar al más valiente de sus soldados, que protestaban por morir en la nieve, sin poder volver a ver nunca más la civilización.

—¡Sólo consigue llevarnos al otro lado del paso! —le grito Antonio a su guía armenio, Ciro—. Nos has guiado certeramente durante dos nundinae; no me dejes ahora, Ciro, te lo ruego.

—No lo haré, Marco Antonio —respondió el hombre en un griego atroz—. Mañana veremos a los primeros cuadriláteros comenzar a cruzar, y después sé dónde encontrar carbón. —Su rostro oscuro se oscureció más—. Aunque debo advertírtelo, Marco Antonio, no confíes en el rey de Armenia. Siempre ha estado en contacto con su hermano de Media y ambos son criaturas del rey Fraates. Me temo que tu tren de equipajes era demasiado tentador.

Esta vez Antonio escuchó; pero aún estaban a cien millas de Artaxata, y el humor de las legiones era cada vez más lúgubre, y se acercaba hacia la insurrección.

—Incluso el amotinamiento —le comentó a Fonteio con la mitad de sus tropas a un lado de las montañas y la otra todavía cruzando o a la espera para cruzar—. No me atrevo a mostrar mi cara.

—Eso es verdad para todos nosotros —respondió Fonteio sin ánimo—. Llevan comiendo trigo crudo durante siete días, tienen los dedos congelados y se les caen; las narices también. ¡Terrible! Te culpan a ti, Marco; a ti y sólo a ti. Los más descontentos dicen que nunca tendrías que haber permitido que el tren de equipajes se fuese de tu vista.

—No soy realmente yo —dijo Antonio con un tono sombrío—, es la pesadilla de una campaña sin frutos que no les dio la oportunidad de mostrar lo que valen en combate. Tal como lo ven, no hicieron más que estar sentados en un campamento durante cien días mirando a una ciudad que les hacía el medicus. «¡Qué os den por el culo, romanos!» ¿Crees que eso es grande? Bueno, tú no lo crees. Lo comprendo. —Se interrumpió cuando entró litio a la carrera con una expresión de miedo.

—¡Marco Antonio, el motín se respira en el aire!

—Dime algo que no sepa, Titio.

—No, pero esto es serio. Esta noche o mañana. Al menos seis legiones están involucradas.

—Gracias, Titio. Ahora ve y ocúpate del balance de tus libros o de contar cuánto se le debe a los soldados, o lo que sea.

Titio se marchó, por una vez, incapaz de ofrecer una solución.

—Será esta noche —dijo Antonio.

—Sí, estoy de acuerdo —asintió Fonteio.

—¿Me ayudarás a caer sobre mi espada, Cayo? Una de las cosas más molestas de tener un pecho tan desarrollado y los brazos tan musculosos es que impiden la perfecta ejecución. Soy incapaz de sujetar bien la empuñadura de la espada para que se clave profunda y segura.

Fonteio no discutió.

—Sí —dijo.

La pareja se acurrucó en el interior de la pequeña tienda de cuero durante toda la noche, a la espera de que comenzase el motín. Para Antonio, ya hundido, éste era el adecuado final para la peor campaña que un general romano hubiese librado desde que Carbo fuera cortado a trozos por los cimbrios germanos, o que el ejército de Caepio fuera derrotado en Arausio, o —lo más horrible de todo— que Paulo Emilio y Varrón en Cannae cayeran aniquilados por Aníbal. ¡Ni un solo hecho brillante para iluminar el abismo de la total derrota! Al menos, los ejércitos de Carbo, Caepio, Paulo Emilio y Varrón habían muerto luchando. Mientras que su gran ejército nunca había tenido ni la más mínima oportunidad para demostrar su valía; ninguna batalla, sólo impotencia.

«No puedo culpar a mis soldados por amotinarse —pensó Antonio mientras permanecía sentado con la espada desenfundada en su regazo, preparado—. La impotencia. Es eso lo que sienten tanto como yo. ¿Cómo podrán hablarle a sus nietos de la expedición de Marco Antonio a Media Parta sin escupir ante el recuerdo? No hay ni la más mínima ocasión de mostrar orgullo o distinción. Miles gloriosus, eso es Antonio. El soldado que se vanagloria. El material perfecto para una farsa. Que se pavonea, presuntuoso, imbuido de su propia importancia. Pero su éxito es tan vacío como él. Una caricatura como hombre, una broma como soldado, un fracaso como general. Antonio Magno. Bah.»

Como por arte de magia, el motín se desvaneció en el aire enrarecido de aquel paso como si los legionarios nunca hubiesen hablado de él. Por la mañana vio a los hombres continuar con su travesía del paso, y a media tarde, éste había quedado bastante atrás. Antonio encontró la fuerza para ir entre los hombres de alguna parte y hacer como si nunca hubiese escuchado a nadie ni siquiera susurrar sobre un amotinamiento.

Veintisiete días después de levantar el campamento delante de Fraaspa, las catorce legiones y un puñado de caballería llego a Artaxata, sus estómagos medio llenos con un poco de pan y toda la carne de caballo que habían podido tragar. Ciro el guía le había dicho a Antonio dónde encontrar carbón para cocinar.

Lo primero que hizo Antonio al llegar a Artaxata fue darle a Ciro el guía una bolsa de monedas y dos buenos caballos y mandarlo a todo galope a la ruta más directa al sur. La misión de Ciro era urgente y secreta, especialmente de Artavasdes. Su destino era Egipto, donde debía pedir una audiencia con la reina Cleopatra; las monedas que Antonio le había dado, cuando había permanecido en Antioquía el invierno anterior, era su pasaporte a la reina. Había recibido instrucciones para suplicarle que viniese a Leuke Kome para traerle ayuda a las tropas de Antonio. Leuke Kome era un pequeño puerto cerca de Berytus, en Siria, un lugar mucho menos poblado que puertos como los de Berytus, Sidón, Joppa. Ciro se marchó con gratitud y rapidez; quedarse en Armenia una vez que los romanos se marchasen hubiese significado una sentencia de muerte, porque había guiado bien a los romanos, y eso era algo que el armenio Artavasdes no había querido. Se suponía que los romanos debían vagar, perdidos, sin comida ni combustible, hasta que el último de ellos hubiese muerto.

Pero con las catorce legiones bien acampadas en las afueras de Artaxata, el rey Artavasdes no tuvo más elección que aceptar que Antonio pasase el invierno allí. Sin confiar ni en una sola de las palabras que Artavasdes decía, Antonio se negó a demorarse. Forzó al rey a abrir sus graneros; luego, bien abastecido, marchó hacia Carana sin preocuparse de las tormentas y las nieves. Los legionarios, que en aquellos momentos parecían inmunes, recorrieron aquellas últimas doscientas millas muchísimo más animados porque ahora tenían hogueras para la noche. La madera también era escasa en Armenia, pero los armenios de Artaxata no se habían atrevido a discutir cuando los soldados romanos se lanzaron sobre sus pilas de leña y se las confiscaron. La idea de los armenios muriendo de frío no conmovió en lo más mínimo a los romanos. Ellos no habían marchado masticando carne cruda gracias a la traición oriental.

Antonio llegó a Carana —desde donde la expedición había salido en las previas calendas de mayo— a mediados de noviembre Todos sus legados habían visto la depresión, la confusión, sólo Fonteio sabía lo cerca que había estado Antonio de cuidarse. A sabiendas de esto, pero muy renuente a confiárselo a Canidió, Fonteio asumió la tarea de persuadir a Antonio de contar hacia el sur hasta Leuke Kome. Una vez allí, si podía, si era necesario, enviaría otro mensaje a Cleopatra.

Pero primero, Antonio debía saber lo peor a través de un inflexible Canidio. La suya no siempre había sido una relación amistosa, porque Canidio había visto el futuro a principios de la campaña, y había estado a favor de la retirada desde su inicio. Tampoco había aprobado la manera como se había reunido y guiado al tren de equipajes. Sin embargo, todo esto quedaba en el pasado, y se había puesto de acuerdo consigo mismo, con sus propias ambiciones. Su futuro estaba con Marco Antonio, pasara lo que pasase.

—El censo está hecho y completo, Antonio —dijo con voz agria—. De la fuerza auxiliar a pie, unos treinta mil, no ha sobrevivido ninguno. De la caballería gala, seis de diez mil, pero sus caballos han desaparecido. De la caballería gálata, cuatro de diez mil, pero sus caballos han desaparecido. Todos han sido sacrificados para servir de comida a lo largo de las últimas cien millas. De las dieciséis legiones, dos (las de Estatiano) han desaparecido, la fortuna que han corrido, desconocida. Las otras catorce han recibido muchas pero no mortales bajas, la mayoría por congelación. Los hombres que han perdido los dedos tendrán que ser retirados y enviados a casa en carreta. No pueden marchar sin dedos. Cada legión, salvo las de Estatiano, está con todas sus fuerzas; casi cinco mil soldados más un millar de no combatientes. Ahora, al repartir los hombres, cada legión tiene poco menos de cuatro mil y quizá quinientos no combatientes. —Canidio tomó aliento y miró en cualquier dirección menos hacia el rostro de Antonio—. Éstas son las cifras. Auxiliares a pie, treinta mil. Caballería auxiliar, diez mil, pero veinte mil caballos. Legionarios, catorce mil no podrán luchar nunca más, además de los ocho mil de Estatiano. Y no combatientes, nueve mil. Un total de setenta mil hombres, veinte mil caballos. Veintidós mil de ellos son legionarios. La mitad del ejército, aunque no la mejor. En ningún caso han muerto todos, aunque mejor lo estarían.

—Todo irá mejor —dijo Antonio con labios temblorosos— si decimos una tercera parte muerta como una quinta incapacitada. ¡Oh, Canidio, perder a tantos sin luchar una batalla! Ni siquiera puedo invocar a Cannae.

—Al menos ninguno pasó bajo el yugo, Antonio. No es una desgracia, es simplemente un desastre debido al clima.

—Fonteio dice que debería continuar hasta Leuke Kome a esperar a la reina, enviarle otro mensaje si es necesario.

—Una buena idea. Ve, Antonio…

—Trae al ejército lo mejor que puedas, Canidio. Calcetín de piel o de cuero para todos, y cuando encuentres una o menta, espera que pase en un buen campamento. Si sigue el Eufrates hará un poco más de calor. Sólo mantenlos en movimiento, y promételes vagabundear por los Campos Elíseos cuando lleguen a Leuke Kome: sol, mucha comida y todas las putas que puedas encontrar en Siria.

La clemencia hacia los caballos había desaparecido en cuanto encontraron carbón entre el paso de la montaña y Artaxata. Con las piernas casi tocando el suelo, Antonio salió de Carana montado en un caballejo, acompañado por Fonteio y Marco Titio.

Llegó a Leuke Kome un mes más tarde, y su aparición fue recibida con asombro; Cleopatra no había ido, ni tampoco había ningún mensaje de Egipto. Antonio envió a Titio a Alejandría, pero con poca esperanza; ella no había querido que él emprendiese esta campaña, y no era una mujer dispuesta a perdonar. No habría ninguna ayuda, ni dinero para mantener a lo que quedaba de sus legiones; él, al menos, había logrado traer a sus legiones diezmadas pero no aniquiladas, y ella probablemente lamentaría la pérdida de las levas auxiliares.

Llegó la depresión y se convirtió en una desesperación tan negra que Antonio se dio a la bebida, incapaz de enfrentarse a los pensamientos del terrible frío de los dedos congelados, del motín en una terrible noche, de filas y filas de rostros llenos de odio, de soldados que lo odiaban por la pérdida de sus amados caballos, de sus propias y patéticas decisiones, siempre equivocadas y siempre desastrosas. Él, y nadie más, cargaba con la culpa de tantas muertes, tanto sufrimiento humano. ¡Oh, era insoportable! Bebió hasta olvidar todo y continuó bebiendo. Veinte y treinta veces al día salía de su tienda con una copa a rebosar en una mano, caminaba tambaleante la corta distancia hasta la playa y miraba hacia la boca de la bahía, donde no había barco ni vela alguna.

—¿Viene? —le preguntaba a cualquiera que estuviese cerca—. ¿Ella viene? ¿Viene?

Lo tomaban por loco, y huían en el momento que lo veían salir de la tienda. ¿Quién tenía que venir?

De nuevo en el interior bebía de nuevo, y después al exterior.

—¿Ella viene? ¿Ya viene?

Enero dio paso a febrero, luego llegó el final de febrero y nunca vino ni envió ningún mensaje. Ninguna noticia de Ciro o Titio.

Finalmente, las piernas de Antonio no pudieron sostenerlo J1^ acurrucado sobre la jarra de vino en su tienda, intentaba decir «¿Ya viene?» a cualquiera que entrase.

—¿Ya viene? —preguntó al ver un movimiento en la entrada de la tienda a principios de marzo, una pregunta ininteligible para aquellos que no sabían, por una larga experiencia, lo que intentaba decir.

—Está aquí —respondió una suave voz—. Ya está aquí, Antonio.

Sucio, maloliente, Antonio consiguió de alguna manera ponerse de pie; cayó de rodillas y ella se arrodilló junto a él, acunando su cabeza contra su pecho mientras él lloraba y lloraba.

Ella se sintió horrorizada, aunque eso sólo era una palabra; ni siquiera podía describir las emociones que pasaron por su mente y devastaron su cuerpo durante los días que siguieron mientras hablaba con Fonteio y Ahenobarbo. Antonio lloraba hasta quedarse dormido, momento que aprovechaba para colocarlo en una cama más cómoda que su camastro militar; todo este proceso doloroso de devolverle la sobriedad y hacerlo sin vino exigió que Cleopatra exprimiera su ingenio hasta sus límites. Él no era un buen paciente, dado su estado de ánimo: se negaba a hablar, se enfurecía cuando le negaban el vino y parecía lamentar incluso haber querido que Cleopatra estuviese allí. Por lo tanto, habían tenido que ser Fonteio y Ahenobarbo quienes hablaran con ella, el primero muy dispuesto a ayudarla de la manera que pudiese, el segundo, sin hacer el menor intento por disimular su desagrado y el desprecio hacia ella. Así pues, intentó dividir los horrores que le relataban en categorías, con la esperanza de que, al enfocar las cosas lógicamente, secuencialmente, podía ver con más claridad cómo seguir adelante con la cura de Marco Antonio. ¡Si debía sobrevivir, debía ser curado!

De Fonteio recibió toda la historia de la condenada campaña, incluida la noche cuando el suicidio había parecido la única alternativa. De las ventiscas, del hielo y de la nieve hasta la cintura no tenía ella ni la menor idea, porque sólo había visto la nieve durante sus dos inviernos en Roma, y no habían sido duros, según le habían dicho en ese momento; el Tíber no se había congelado, y las pocas nevadas habían tenido su encanto, un mundo absolutamente silencioso cubierto de blanco. Tampoco, adivinó, nada remotamente comparable a la retirada desde Fraaspa.

Ahenobarbo se concentró en pintar gráficas figuras para ella, de los pies podridos por la congelación, de los hombres que masticaban trigo crudo, de Antonio enloquecido por la traición de todos desde sus aliados hasta sus guías.

—Tú has pagado por esta debacle —le dijo—, sin siquiera detenerte a pensar en el equipo que no estaba incluido, y que debía haber estado, como prendas de abrigo para los legionarios.

¿Qué podía responder ella? No habían sido ésas sus preocupaciones, ya que eso entraba dentro de las atribuciones de Antonio y su praefectus fabrum. Si lo hacía, Ahenobarbo atribuiría su respuesta a su autopreservación a costa de Antonio; Ahenobarbo no estaba dispuesto a escuchar ninguna crítica a Antonio, y prefería echarle la culpa a ella sólo porque había sido su dinero el que había financiado la expedición.

—Ya estaba todo preparado cuando me pidió el dinero. ¿Cómo hubiese llevado a cabo su campaña Antonio sin mi dinero?

—¡Entonces no hubiese habido campaña, reina! Antonio hubiera tenido que continuar sentado en Siria, endeudado con los proveedores de todo el material: desde las cotas de malla hasta la artillería.

—¿Tú hubieses preferido que continuase de esa manera en lugar de tener el dinero para pagar y ser capaz de llevar esta campaña?

—¡Sí! —replicó Ahenobarbo.

—Eso implica que tú no lo consideras un general capaz.

—Deduce lo que tú quieras, reina. No diré nada más. —Ahenobarbo se marchó, irradiando odio.

—¿Él tiene razón, Fonteio? —le preguntó a su comprensivo informante—. ¿Marco Antonio es incapaz de comandar una gran empresa?

Sorprendido y agitado, Fonteio maldijo para sus adentros la irascible lengua de Ahenobarbo.

—No, su majestad, no tiene razón. Pero tampoco estaba diciendo lo que tú piensas. Si tú no hubieras acompañado al ejército a Zeugma con la intención de ir más adelante y haber dicho lo que pensabas en los consejos, los hombres como Ahenobarbo no hubiesen tenido ningún argumento para criticar, Lo que dice él es que te entrometiste en la aventura al insistir en que se condujese de una determinada manera, que, sin ti, Antonio hubiese sido un hombre diferente, y no hubiese ido a la derrota sin batalla.

—¡Oh, eso no es justo! —dijo ella, sorprendida—. ¡Yo no tengo ningún tipo de mando sobre Antonio! ¡Ninguno!

—Te creo, señora. Pero Ahenobarbo nunca lo hará. Cuando el ejército comenzó a moverse hacia Leuke Kome tres nundinae después de la llegada de la reina de Egipto, se encontró con la pequeña bahía abarrotada con barcos y una gran cantidad de campamentos instalados en las afueras de la ciudad. Cleopatra había traído médicos, medicinas, todo lo que parecía ser una legión de panaderos y cocineros para alimentar a los soldados con mejor comida que la que le daban sus sirvientes no combatientes, camas cómodas, ropas limpias; incluso se había tomado la molestia de mandar a sus esclavos a que quitasen los erizos de las zonas menos profundas de la playa para que todos se pudieran bañar libres de las peores molestias que había en aquel extremo del Mare Nostrum. Si Leuke Kome no era exactamente los Campos Elíseos, para el legionario medio parecía algo muy cercano. Los espíritus se animaron, sobre todo entre aquellos hombres que no habían perdido los dedos.

—Te estoy muy agradecido —le dijo Publio Canidio a Cleopatra—. Mis muchachos necesitaban unas vacaciones de verdad y tú se las has dado. Una vez que se repongan olvidarán lo peor de su sufrimiento.

—Excepto los dedos y las narices podridos —respondió Cleopatra con amargura.