Su amada Señora Roma parecía tan vieja y cansada. Desde donde estaba, en lo alto del Velia, Octavio veía el foro romano y, más allá, el monte Capitolino; si se volvía para mirar en otra dirección, veía a través de los pantanos del Palus Ceroliae todo lo largo de la Vía Sacra hasta los muros Servían.

Octavio amaba Roma con una fiera pasión ajena a su naturaleza, que tendía a ser fría y distante; él creía que la diosa Roma no tenía rival en la faz del mundo. Cómo odiaba escuchar decir que Atenas la superaba como el Sol supera a la Luna, escuchar que alguien decía que la zona elevada de Pergamum, era más preciosa, escuchar a un tercero manifestar que Alejandría hacía que pareciera un oppidum galo. ¿Era culpa suya que los templos estuviesen ruinosos, sus edificios públicos sucios, sus plazas y jardines abandonados? No, la culpa la tenían los hombres que gobernaban en su nombre, porque se preocupaban más por sus reputaciones que por las de las ciudades que los habían engendrado. Roma se merecía algo mejor y, si estaba a su alcance, recibiría lo mejor. Por supuesto, había excepciones: la gloriosa basílica Julia de César, su foro —que era la obra maestra—, la basílica Emilia, el Tabularium de Sila. Pero incluso en el Capitolio, los templos tan grandes como el de Juno Moneta necesitaban una mano de pintura. Desde los huevos y los delfines del Circo Máximo hasta los santuarios y fuentes de las encrucijadas, la pobre diosa Roma era una ruinosa dama en declive.

«Si sólo tuviésemos una décima parte del dinero que los romanos han gastado luchando los unos contra los otros, Roma no tendría rivales para su belleza», pensó Octavio. ¿Adónde iba todo ese dinero? Una pregunta que se le había ocurrido frecuentemente y para la que sólo tenía una respuesta aproximada: a las bolsas de los soldados para ser gastadas en cosas inútiles o atesorado de acuerdo a sus naturalezas; a las bolsas de los fabricantes y mercaderes, que obtenían sus beneficios de la guerra; a las bolsas de los extranjeros, y a las bolsas de los hombres que libraban las guerras. Pero si aquello último era verdad, ¿por qué él no había obtenido ningún beneficio?

«Mira a Marco Antonio —se dijo—. Ha robado cientos d millones, la mayor parte de ellos para mantener su estilo de vida hedonista en lugar de pagar a sus legiones. ¿Cuántos millones ha dado a sus supuestos amigos con el fin de parecer un gran hombre? Oh, yo también he robado; me llevé el cofre de guerra de César. De no haberlo hecho, hoy estaría muerto. Pero, a diferencia de Antonio, nunca di un denario. Lo que desembolso de mi tesoro oculto espero darle un buen uso, como pagarle a mi ejército de agentes. No puedo vivir sin mis agentes. La tragedia es que nada de eso lo puedo gastar en la propia Roma. La mayoría sirve para pagar las enormes pagas de las legiones. Un pozo sin fondo que quizá sólo tiene un bien real: distribuye la riqueza personal con más justicia que en los viejos tiempos cuando los plutócratas se podían contar con los dedos de las dos manos y los soldados no tenían ingresos suficientes ni siquiera para pertenecer a la quinta clase. Eso ya no es así.»

La vista del foro se nubló cuando sus ojos se llenaron de lágrimas. «¡César, oh, César! ¿Qué podría haber aprendido si tú hubieses vivido? Fue Antonio quien les permitió matarte; él fue parte del complot, estoy seguro. Convencido de que era el heredero de César y urgentemente necesitado de la enorme fortuna de César, sucumbió a las lisonjas de Trebonio y Décimo Bruto. El otro Bruto y Casio no eran nada, sólo figurones. Como muchos otros antes que él, Antonio ansia ser el Primer Hombre de Roma, y, de no estar yo aquí, lo sería. Pero estoy, y tiene miedo de que usurpe ese título, como también el nombre y el dinero de César, llene motivos para sentir miedo. César el Dios —Divus Julius— está de mi lado. Si Roma debe prosperar, yo debo ganar esta batalla. Sin embargo, he jurado no ir nunca a la guerra contra Antonio, y mantendré mi juramento.»

La brisa de principios de verano agitó su brillante cabellera; las personas, al principio, advertían esta circunstancia para, después, reconocer la identidad de su propietario. Miraban, por lo general, con una mueca. Como triunviro presente en Roma, era él quien recibía la mayor parte de las culpas por los tiempos difíciles: el pan caro, alimentos suplementarios sin variedad, alquileres también altos, bolsas vacías. Pero a cada gesto agrio, él replicaba con la sonrisa de César, algo tan poderoso que los gestos adustos se convertían en sonrisas de respuesta.

Aunque incluso en Roma Antonio gustaba de pasearse en armadura, Octavio siempre vestía la toga con ribetes rojos. Con ella parecía más pequeño, menudo, grácil. Los días en que calzaba botas con plataforma eran cosa del pasado. Ahora, Roma lo conocía, más allá de cualquier duda, como el heredero de César, y muchos lo llamaban como él mismo se autoproclamaba: Divi Filius, el hijo de un dios. Seguía siendo su mayor ventaja, incluso ante su impopularidad. Los hombres podrían fruncir el entrecejo y mascullar, pero las mamás y las abuelas admiraban y babeaban; Octavio era un político demasiado inteligente como para despreciar el apoyo de las mamás y las abuelas.

Desde la Velia caminó entre los antiguos pilares cubiertos de musgo de la Porta Mugonia y subió al monte Palatino por su lado menos elegante. Su casa había pertenecido alguna vez al famoso abogado Quinto Hortensio Hortalo, rival de Cicerón ante los tribunales. Antonio había culpado al hijo por la muerte de su hermano Cayo, y lo había proscrito. Eso no preocupó al joven Hortensio, quien murió en Macedonia, siendo su cuerpo arrojado al monumento de Cayo Antonio. Como la mayoría de Roma, Octavio era muy consciente de que Cayo Antonio era tan incompetente que su muerte había sido toda una bendición.

La domus Hortensia era una casa muy grande y lujosa, aunque no del tamaño del palacio de Pompeyo Magno en el Carinae. Antonio se había apropiado de aquella mansión, y cuando César se enteró, hizo pagar a su primo por ella. A la muerte de César, los pagos se interrumpieron. Pero Octavio no quería una casa tan ostentosa que pudiera compararse a un palacio, sino sólo algo lo bastante grande para utilizar como sala de negociaciones y también de residencia. La domus Hortensia se la habían adjudicado por dos millones de sestercios, una fracción de su valor real, en la subasta de los bienes incautados. Esa clase de cosas ocurrían a menudo en las subastas de bienes incautados a los proscritos, en las que tantas propiedades de enorme valor se vendían al mismo tiempo.

En el lado elegante del Palatino, todas las casas buscaban tener vista al foro romano, pero Hortensio no se había preocupado por la vista. A él le interesaba el espacio. Muy aficionado a la pesca, tenía grandes estanques dedicados a la cría de carpas doradas y plateadas y jardines y campos que eran más habituales en las casas situadas al otro lado de los muros Servían, como el palacio que César había construido para Cleopatra al pie de la colina Janicula. Sus campos y jardines eran legendarios.

La domus Hortensia estaba en lo alto de un acantilado de cincuenta pies que daba al Circo Máximo, donde en los días de destiles o carreras de cuadrigas se apiñaban más de ciento cincuenta mil romanos para maravillarse y aplaudir. Sin dirigirle al Circo una mirada, Octavio entró en su casa a través del jardín y los estanques de detrás y llegó a una vasta sala de recepción que Hortensio nunca había utilizado debido a la enfermedad que sufría cuando la añadió.

A Octavio le gustaba el diseño de la casa, porque las cocinas y las habitaciones de la servidumbre estaban a un lado, en un edificio separado que contenía las letrinas y los baños para uso del servicio. Los baños y las letrinas para el propietario, su familia y los invitados estaban en la casa principal y, además, eran de valioso mármol. Como muchas casas en el Palatino, estaba situada encima de un arroyo subterráneo que descargaba en las inmensas cañerías de la Cloaca Máxima. Para Octavio, era la razón principal para la compra de aquella domus, ya que era la más reservada de las personas cuando se trataba de vaciar los intestinos y la vejiga. ¡Nadie debía verlo, nadie debía escucharlo! También era muy meticuloso en el aseo personal, que incluía un baño, por lo menos, una vez al día. Por lo tanto, las campañas militares eran un tormento sólo algo mitigado por Agripa, que hacía lo imposible por conseguirle intimidad cada vez que podía. Octavio no sabía por qué le daba tanta importancia a ese tema, puede que por su buena planta o porque los hombres se sentían vulnerables si su imagen no iba acorde con su persona.

El mayordomo salió a su encuentro con un signo de ansiedad; Octavio detestaba la menor mancha en la túnica o la toga, cosa que hacía la vida dura para el hombre, siempre ocupado con la tiza y el vinagre.

—Sí, puedes llevarte la toga —dijo, distraído, para, posteriormente, quitársela y salir al jardín del peristilo interior, que tenía la mejor fuente de Roma, con los caballos encabritados con colas de pescado, Anfitrión cabalgando en una cuadriga que era una concha. La pintura era exquisita, tan real que los cabellos como algas del dios del agua brillaban y resplandecían con un tono verdoso, y su piel era una red de minúsculas escamas plateadas. La escultura estaba en el centro de un estanque redondo cuyo mármol de un verde pálido le había costado a Hortensio diez talentos en las nuevas canteras de Carrara.

A través de un par de puertas de bronce que tenían escenas de la batalla de los lapitas y los centauros en bajorrelieve, Octavio entró en un vestíbulo que tenía su sala de negociaciones a un lado y su comedor en el otro. Luego pasó al enorme atrio con el impluvium debajo del compluvium; en el techo brillaba el agua como un espejo con el sol del mediodía. Finalmente, a través de otro par de puertas de bronce llegó a la logia, un gran balcón abierto. A Hortensio no le desagradó la idea de edificar una glorieta para protegerse de la fuerza del sol, y había colocado una serie de postes y travesaños en un lado para, posteriormente, plantar parras para taparlos. Con los años había creado un emparrado que en aquella estación estaba lleno de racimos de pequeñas cuentas de color verde pálido.

Había cuatro hombres sentados alrededor de una mesa baja, con una quinta silla vacía que completaba el círculo. Dos jarras y unos cuantos vasos de la sencilla cerámica avernia descansaban sobre la mesa; nada de copas de oro o botellas de cristal alejandrino para Octavio. La jarra de agua era más grande que la de vino, que contenía un claro y burbujeante vino blanco de Alba Fucentia. Ningún enamorado de la enología hubiese catado ese vino con desprecio, porque a Octavio le gustaba servir lo mejor de todo. Lo que le desagradaba eran las extravagancias y las cosas importadas. Lo producido en Italia, le gustaba decir a aquellos dispuestos a escuchar, era superlativo. ¿Así que por qué hacerse el pedante alardeando de vinos de Chíos, alfombras de Mileto, lanas tejidas en Hierápolis, tapices de Corduba?

Silencioso como un gato, Octavio no dio ninguna señal de su llegada, y permaneció en el umbral durante un momento para observar a su «consejo de ancianos», como los llamaba Mecenas, en clara burla al hecho de que Quinto Salvidieno, a los treinta y uno era el más viejo del grupo. Ante aquellos cuatro hombres —y sólo ante ellos—, Octavio daba voz a sus pensamientos; aunque no a todos sus pensamientos. Ese privilegio estaba reservado para Agripa, que era su hermano espiritual.

Marco Vipsanio Agripa —que tenía veintidós años— era todo lo que un noble romano debía ser en aspecto. Era alto como lo había sido César, con grandes músculos delineados de forma esbelta, y poseía un rostro muy atractivo cuyas cejas destacaban bajo una gran frente y en el que la fuerte barbilla se imponía firmemente bajo una boca severa; descubrir que sus ojos hundidos eran castaños resultaba difícil debido a las pestañas que los oscurecían. Sin embargo, Agripa procedía de una cuna de baja alcurnia, tan baja que era despreciada por Tiberio Claudio Nerón. ¿Quién había escuchado alguna vez hablar de una familia llamada Vipsanio? Sería samnita, si es que no era apuleo o calabrés. En cualquier caso, escoria italiana. Sólo Octavio apreciaba totalmente la profundidad y la vastedad de su intelecto, que lo capacitaban para comandar ejércitos, construir puentes y acueductos, inventar herramientas y artilugios para hacer más fácil el trabajo. Aquel año era pretor urbano de Roma, responsable de todos los juicios civiles y de la distribución de los casos criminales a los diversos tribunales; era una tarea pesada, pero no lo bastante como para satisfacer a Agripa, que también había asumido alguno de los deberes de los ediles, que se suponía que debían ocuparse de los edificios y de los servicios de Roma. Así pues, tras calificarlos como una roñosa pandilla de vagabundos, él había asumido la autoridad sobre el abastecimiento de agua y las cloacas para gran desconsuelo de las compañías que la ciudad había contratado para que las dirigiese. Hablaba seriamente de hacer cosas para prevenir que las cloacas inundasen la ciudad cada vez que el Tíber se desbordaba. Pero temía que esto no pudiera llevarse a cabo ese año porque se necesitaba de un profundo trazado de las muchas millas de cloacas y drenajes. Sin embargo, había conseguido hacer algo con el Aqua Marcia, el mejor de los acueductos romanos existentes, y estaba construyendo uno nuevo, el Aqua Julia. El abastecimiento de agua de Roma sería el mejor del mundo, pero la población de la ciudad aumentaba y se acababa el tiempo.

Era hombre de Octavio hasta la muerte, pero no ciegamente leal, sino con un profundo conocimiento de las debilidades y las fortalezas de Octavio, y sufría por él como Octavio nunca sufría por sí mismo. No existía ni pizca de ambición, a diferencia de la mayoría de los Hombres Nuevos. Agripa comprendía de verdad hasta el fondo de su ser que era de Octavio, ya que había recuperado su autoestima bajo su influjo. Suyo era el papel de fides Achates, y siempre estaría allí para Octavio. ¿Quién lo hubiese elevado mucho más allá de su verdadero estatus social? ¿Qué mejor destino que ser el Segundo Hombre de Roma? Para Agripa, eso era más de lo que cualquier Hombre Nuevo se merecía.

Cayo Cilnio Mecenas, que tenía treinta años, era un etrusco de sangre antigua; su noble familia procedía de Arretium, un activo puerto fluvial en un meandro del Arno donde se cruzaban las carreteras de Annian, Cassian y Clodian que iban de Roma a la Galia Cisalpina. Por razones que él conocía, había abandonado el nombre de la familia, Cilnio, y se llamaba a sí mismo, sencillamente, Cayo Mecenas. Su amor por las cosas finas de la vida se mostraba en su suave físico regordete, aunque podía, cuando hacía falta, hacer todo lo necesario para emprender agotadores viajes en representación de Octavio. Su rostro recordaba ligeramente el de un batracio debido a que sus ojos azul pálido tenían la tendencia a sobresalir; los griegos lo llamaban exoftalmia.

Famoso por su ingenio y su capacidad para los relatos, tenía una mente tan grande y profunda como la de Agripa, pero de una manera diferente. Mecenas amaba la literatura, el arte, la filosofía, la retórica y no coleccionaba cerámica antigua sino nuevos poetas. Como Agripa comentaba en tono risueño, era incapaz de ser el general de una lucha en un burdel, pero sí sabía cómo detener una. Nadie había encontrado a un interlocutor más calmo y persuasivo que Mecenas ni tampoco a un hombre más capacitado que él para intrigar y complotar en las sombras detrás de una silla curul. Como Agripa, se había reconciliado consigo mismo también bajo el influjo de Octavio, aunque sus motivos no eran tan puros como los de Agripa. Mecenas era una eminencia gris, un diplomático, un mercader de los destinos de los hombres. Podía descubrir un fallo útil en un periquete e insertar sus dulces palabras sin ningún dolor en los puntos flacos para producir una herida peor que la que podía hacer cualquier daga. Mecenas era peligroso.

Quinto Salvidieno, de treinta y un años, era un hombre de Picenum, aquel nido de demagogos y políticos que había criado luminarias como Pompeyo Magno y Tito Labieno. Pero no había ganado sus laureles en el foro romano; los suyos los había ganado en el campo de batalla, donde había destacado. Apuesto de rostro y cuerpo, tenía un resplandeciente pelo rojo que le había dado su apellido, Rufus, y unos astutos ojos azules que veían muy lejos. Hombre de grandes ambiciones, había atado su carrera a la estela del cometa de Octavio como la manera más rápida de llegar a la cima. De vez en cuando, el vicio picentino aparecía en él: contemplar el cambio de bando si era prudente hacerlo. Salvidieno no tenía la intención de acabar en el lado perdedor, y algunas veces se preguntaba si Octavio realmente parecía que fuese a ganar la eminente lucha. Gratitud tenía poca, lealtad ninguna, pero las había ocultado tan bien que Octavio ni siquiera soñaba que existían en él. Su guardia era buena, pero había ocasiones en que se preguntaba si Agripa sospechaba, así que cada vez que éste estaba presente, vigilaba atentamente lo que decía y hacía. En cuanto a Mecenas, ¿quién sabía lo que pensaba aquel untuoso aristócrata?

Tito Estatilio Tauro, de veintisiete años, era el menos capacitado, y, por lo tanto, quien menos sabía de las ideas y planes de Octavio. Hombre militar, mostraba lo que era: alto, fuerte y un tanto golpeado alrededor del rostro; la oreja izquierda hinchada, la parte izquierda de la frente y la mejilla con cicatrices, la nariz rota. Sin embargo, era apuesto, con el cabello rubio, los ojos grises y una sonrisa fácil que desmentía su reputación de jefe autoritario cuando mandaba las legiones. Tenía horror a la homosexualidad y no toleraba a nadie con tal inclinación bajo su mando, no importaba lo bien nacido que fuera. Como soldado, era inferior a Agripa y Salvidieno, pero no mucho más, y carecía de talento para la improvisación. No había ninguna duda de su lealtad, sobre todo porque Octavio lo deslumbraba. Los innegables talentos y habilidades de Agripa, Salvidieno y Mecenas no eran nada comparados con la extraordinaria mente del heredero de César.

—Saludos —dijo Octavio, y fue hacia la silla vacía.

—¿Dónde has estado? —preguntó Agripa con una sonrisa—. ¿Haciéndole ojitos a la Dama Roma? ¿Al foro o al monte Aventino?

—Al foro. —Octavio se sirvió agua y bebió con ansia, luego exhaló un suspiro—. Planeaba qué hacer cuando tuviese el dinero para adecentar a la Dama Roma como se merece.

—Planear es todo lo que se puede hacer —señaló Mecenas con un tono seco.

—Es verdad. Así y todo, Cayo, nada se desperdicia. Los planes que hago ahora no tendré que hacerlos más tarde. ¿Sabemos algo de lo que está haciendo nuestro cónsul Pollio? ¿Ventidio?

—Está remoloneando en el este de la Galia Cisalpina —respondió Mecenas—. El rumor dice que muy pronto marcharán por la costa del Adriático para ayudar a Antonio a desembarcar sus legiones, que están acampadas alrededor de Apolonia. Entre las siete de Pollio, las siete de Ventidio y las diez que tiene Antonio, sólo nos espera recibir una tremenda paliza.

—¡No iré a la guerra contra Antonio! —gritó Octavio.

—No tendrás que hacerlo —manifestó Agripa con una sonrisa—. Me juego la vida a que sus hombres no lucharán contra los nuestros.

—Estoy de acuerdo —manifestó Salvidieno—. Los hombres están hartos de guerras que no comprenden. ¿Cuál es la diferencia para ellos entre el sobrino de César y el primo de César? Una vez pertenecieron al propio César, eso es todo lo que recuerdan. Gracias al hábito de César de cambiar a sus soldados para que nutriesen a esta legión o debilitasen a aquella otra se identifican con César, no con una unidad.

—Se amotinaron —recordó Mecenas con un tono duro.

—Sólo se puede decir que la novena se amotinó directamente contra César, gracias a una docena de centuriones corruptos pagados por los compinches de Pompeyo Magno. Por lo demás, culpa a Antonio. Él hizo que se amotinasen, nadie más. Mantiene a sus centuriones borrachos y compra a sus portavoces. ¡Los presiona! —dijo Agripa con un tono de desdén—. Antonio es un provocador, no un genio político. Carece de toda sutileza. ¿Por qué si no pensaría en desembarcar a sus hombres en Italia? ¡No tiene sentido! ¿Le has declarado la guerra? ¿Lo ha hecho Lépido? Lo hace porque te tiene miedo.

—Antonio no es más buscador de problemas de lo que es Sexto Pompeyo Magno Pío, para darle su nombre completo —dijo Mecenas, y se rio—. He escuchado que Sexto envió a su suegro Libo a Atenas para pedirle a Antonio que se una a él para aplastarte.

—¿Cómo lo sabes? —preguntó Octavio, que se sentó muy erguido.

—Como Ulises, tengo espías en todas partes.

—Yo también, pero es nuevo para mí. ¿Qué respondió Antonio?

—Algo así como un no. Ninguna alianza oficial, pero no pondrá trabas a las actividades de Sexto, siempre que estén dirigidas contra ti.

—Qué considerado de su parte. —El rostro extraordinariamente bello se arrugó, los ojos parecieron tensos—. Entonces, hice bien al darle a Lépido seis legiones y enviarlo a gobernar África. ¿Antonio ya se ha enterado de eso? Mis agentes dicen que no.

—Lo mismo que los míos —dijo Mecenas—. No hay duda de que Antonio no se sentirá complacido, César. Una vez muerto Fango, Antonio creyó que tenía a África metida en el seno de su toga. ¿Me refiero a que quién cuenta con Lépido? Pero ahora que el nuevo gobernador está muerto entrará Lépido. Con las cuatro legiones de África y las seis que llevó con él, Lépido se ha convertido en un jugador importante de la partida.

—Soy muy consciente de ello —replicó Octavio, irritado—. Sin embargo, Lépido detesta a Antonio mucho más de lo que me detesta a mí. Este otoño enviará a Italia el trigo.

—Perdida Cerdeña, vamos a necesitarlo —manifestó Tauro.

Octavio miró a Agripa.

—Dado que no tenemos barcos, habremos de comenzar a construir algunos. Agripa, quiero que te pongas tu insignia y vayas de viaje por toda la península desde Tergeste a Liguria. Encargarás buenas galeras de guerra. Para derrotar a Sexto necesitamos flotas.

—¿Cómo las pagamos, César? —preguntó Agripa.

—Con las últimas de las tablas.

Una críptica respuesta que no significaba nada para los otros tres, pero que era clarísima para Agripa, que asintió. «Tablas» era la palabra en código que Octavio y Agripa utilizaban cuando hablaban del cofre de guerra de César.

—Libo regresó a Sexto con las manos vacías, y Sexto lo tomó como una ofensa. No tanto como para vengarse de Antonio, pero como ofensa de todas maneras —dijo Mecenas—. A Libo no le gustó en absoluto la postura que adoptó Antonio en Atenas, y por lo tanto Libo es ahora un enemigo que destila veneno contra Antonio en el oído de Sexto.

—¿Qué cosa ofendió tanto a Libo? —preguntó Octavio, llevado por la curiosidad.

—Desaparecida Fulvia, creo que había esperado conseguir un tercer marido para su hermana. ¿Qué mejor manera de cimentar una alianza que con un matrimonio? ¡Pobre Libo! Mis espías dicen que cebó el anzuelo con una gran variedad, pero el tema nunca se planteó, y Libo regresó a Agrigentum muy desilusionado.

—Vaya. —Las cejas doradas se unieron y las largas pestañas taparon los notables ojos de Octavio. De pronto dio unas sonoras palmadas sobre las rodillas y pareció decidido—. ¡Mecenas, prepara tu equipaje! Marchas a Agrigentum para ver a Sexto y a Libo.

—¿Con qué propósito? —preguntó Mecenas, a quien le desagradaba la misión.

—Tu propósito es hacer una tregua con Sexto que le permita a Italia tener trigo este otoño, y a un precio razonable. Harás lo que sea necesario para conseguir esa meta, ¿está claro?

—¿Incluso si eso requiere un matrimonio?

—Incluso.

—Ella ya ha cumplido los treinta y tantos, César. Hay una hija, Cornelia, casi lo bastante grande para casarse.

—No me importan los años que tenga la hermana de Libo, todas las mujeres están hechas de la misma pasta; por consiguiente, ¿qué importancia tiene la edad? Al menos no tendrá la mancha de puta que tiene Fulvia.

Nadie comentó el hecho de que, después de dos años, la hija de Fulvia había sido devuelta con su virgo intacta. Octavio se había casado con la muchacha para apaciguar a Antonio, pero nunca había dormido con ella. Sin embargo, a lo mejor no pasaba lo mismo con la hermana de Libo. Octavio tendría que acostarse con ella, y, en lo posible, engendrar. En todas las cosas de la carne era tan puritano como Catón, así que rogaba que Escribonia no fuese fea ni licenciosa. Todos miraron el suelo de azulejos y fingieron ser sordos, mudos y ciegos.

—¿Qué pasará si Antonio intenta desembarcar en Brundisium? —preguntó Salvidieno para cambiar un poco de tema.

—Brundisium está fortificado hasta el último palmo, no conseguirá que un solo transporte de tropas cruce la cadena de las bahías —respondió Agripa—. Yo mismo supervisé las fortificaciones de Brundisium, tú lo sabes, Salvidieno.

—Hay otros lugares donde puede desembarcar.

—Sin duda, pero ¿con todas aquellas tropas? —Octavio se mostró tranquilo—. De todas maneras, Mecenas, quiero que vuelvas de Agrigentum como el rayo.

—Los vientos están en contra —le recordó Mecenas con una expresión desconsolada. ¿Quién necesitaba pasar lo que fuese del verano en una cloaca como la ciudad de Agrigentum, en la Sicilia de Sexto Pompeyo?

—Mucho mejor para traerte a casa pronto. En cuanto a ir allí, ¡ahora! Coge un carro hasta Puteoli y alquila el barco más rápido y los mejores remeros que puedas encontrar, págales el doble de la tarifa habitual. ¡Ahora, Mecenas, ahora!

El grupo se deshizo; sólo se quedó Agripa.

—¿Cuál es tu último recuento del número de legiones que tenemos para oponernos a Antonio?

—Diez, César. Aunque eso no importaría si todo lo que tuviésemos fuesen tres o cuatro. Ninguno de los dos bandos luchará. No dejo de repetirlo, pero todos los oídos son sordos excepto los tuyos y los de Salvidieno.

—Te escucho porque en ese hecho reside nuestra salvación. Me niego a creer que estoy derrotado —manifestó Octavio. Exhaló un suspiro y sonrió con tristeza—. ¡Oh, Agripa, espero que esta mujer de Libo sea soportable! No he tenido mucha fortuna con las esposas.

—Siempre han sido la elección de otros, no es más que un expediente político. Algún día, César, elegirás a una mujer por ti mismo, y ella no será una Servilia Vatia o una Clodia. Ni, sospecho, una Escribonia Libone si se hace el trato con Sexto. —Agripa se aclaró la garganta, parecía inquieto—. Mecenas lo sabe, pero me ha dejado a mí decirte las noticias de Atenas.

—¿Noticias? ¿Qué noticias?

—Fulvia se cortó las venas.

Durante un largo momento, Octavio no dijo nada, sólo miró al Circo Máximo con tanta fijeza que Agripa se imaginó que había marchado a algún otro lugar más allá de este mundo. César era una maza de contradicciones. Incluso en su mente, Agripa nunca pensaba en él como Octavio; él había sido la primera persona en llamar a Octavio por su nombre adoptivo, aunque en aquellos tiempos todos sus partidarios lo hacían. Nadie podía ser más frío, más duro o más despiadado; sin embargo, era obvio que en aquel momento sufría por Fulvia, una mujer a la que había odiado.

—Ella era parte de la historia de Roma —acabó por decir Octavio— y se merecía un mejor final. ¿Han traído sus cenizas a casa? ¿Tiene una tumba?

—Hasta donde sé, ninguna de las dos cosas.

—Hablaré con Ático. —Octavio se levantó—. Entre nosotros, le daremos un entierro correcto, como se merece a su posición. ¿No son sus hijos con Antonio muy jóvenes?

—Antillo tiene cinco y Julio dos.

—Entonces le pediré a mi hermana que los cuide. Tres hijos propios no son bastantes para Octavia, siempre tiene a los de algún otro a su cargo.

«Incluida-pensó Agripa con gesto severo —a tu hermanastra, Marcia. Nunca olvidaré aquel día en los altos de Petra, cuando íbamos de camino a encontrarnos con Bruto y Casio; Cayo sentado con las lágrimas corriendo por su rostro por el dolor de la muerte de su madre. Pero ¡ella no está muerta! Ella es la esposa de tu hermanastro, Lucio Marcio Filipos. Otra más de sus contradicciones, que pudiese llorar por Fulvia mientras fingía que su madre no existía. Oh, yo sé por qué. Apenas llevaba de luto un mes cuando comenzó una aventura con su hijastro. Eso era algo que se podía haber silenciado, de no haber quedado embarazada. Él había recibido una carta de su hermana aquel día en Petra donde le rogaba que comprendiese la situación de su madre. Pero él no lo hizo. Para él, Atia era una puta, una mujer inmoral indigna de ser la madre del hijo de un dios. Así que obligó a Atia y a Filipos a retirarse a la villa de Filipos en Misenumy les prohibió entrar en Roma. Un edicto que nunca había proclamado, aunque Atia está enferma y su hija bebé es un miembro permanente de la guardería de Octavia. Algún día todo esto reaparecerá para acosarlo, aunque él no lo pueda ver, como tampoco ha visto nunca a su hermanastra. Una niña hermosa, rubia como cualquier Julio, pese a que su padre es tan moreno.»

Entonces llegó una carta de la Galia Transalpina que borró de la mente de Octavio cualquier pensamiento de Antonio o de su esposa muerta y pospuso la fecha del casamiento que Mecenas estaba preparando con todo detalle en Agrigentum.

Estimado César:

Te escribo para informarte de que mi amado padre, Quinto Fufio Caleño, ha muerto en Narbo. Tenía cincuenta y nueve años, lo sé, pero su salud era buena. Cayó muerto, se acabó en un momento. Tomo su legado y ahora estoy a cargo de las once legiones estacionadas por toda la Galia Transalpina, cuatro en Agendicum, cuatro en Narbo y tres en Glanum. En este momento, los galos están tranquilos, después de que mi padre aplastó una rebelión entre los aquitanos el año pasado, pero tiemblo al pensar lo que podría pasar si los galos se enteran de mi mando e inexperiencia. Me parece correcto informarte a ti en lugar de a Marco Antonio porque, aunque las Galias le pertenecen a él, está muy lejos. Por favor, envíame a un nuevo gobernador, alguien con la experiencia militar necesaria para mantener la paz aquí, preferiblemente pronto, ya que me gustaría llevar las cenizas de mi padre de regreso a Roma en persona.

Octavio leyó y releyó esta clara comunicación, el corazón palpitante en su pecho. Por una vez, palpitaciones felices. ¡Por fin una jugada del destino que le favorecía! ¿Quién podía imaginar que Caleño moriría?

Mandó llamar a Agripa, muy ocupado con su cargo de pretor urbano para que pudiese viajar durante largos períodos; el pretor urbano no podía estar ausente de Roma durante más de diez días.

—¡Olvídate de tanto ladrillo y agua! —gritó Octavio, y le entregó la carta—. ¡Lee esto y alégrate!

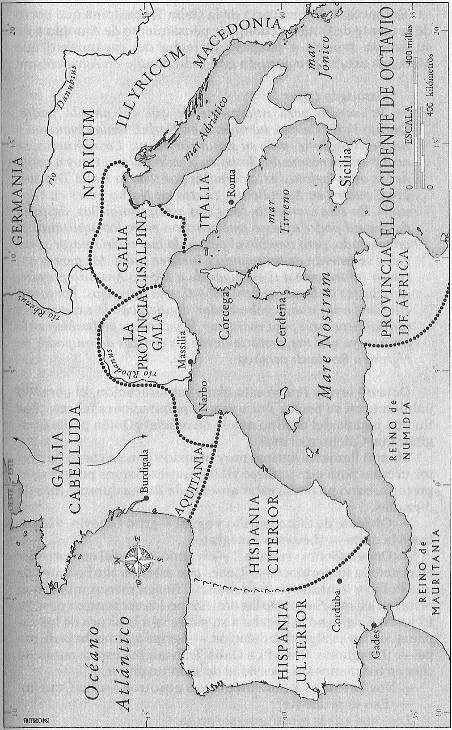

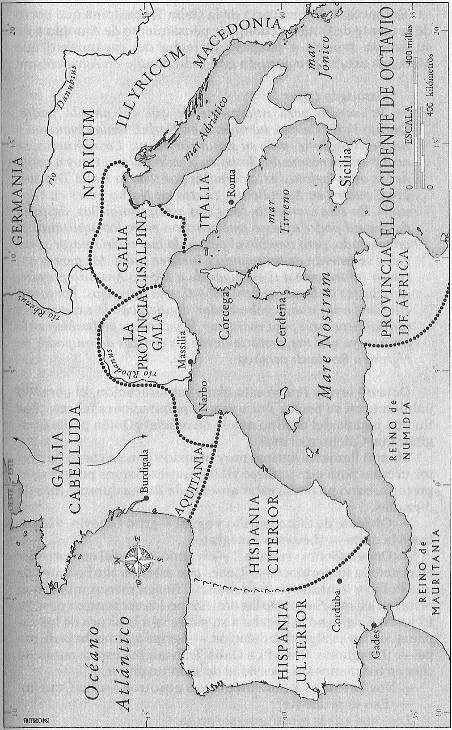

—¡Once legiones veteranas! —exclamó Agripa al comprender en el acto la importancia—. Tienes que estar en Narbo antes de que Pollio y Ventidio se te adelanten. Tienen menos millas que recorrer, así que ruega que las noticias no los encuentren pronto. El joven Caleño no le llegaba a su padre ni a la altura de los zapatos, si esto es alguna indicación. —Agripa agitó la hoja de papel—. ¡Imagínate, César! La Galia Transalpina está a punto de caer en tus manos sin necesidad de alzar un pilum.

—Nos llevamos a Salvidieno con nosotros —dijo Octavio.

—¿Eso es prudente?

Los ojos grises mostraron sorpresa.

—¿Qué te hace sospechar mi sabiduría en esto?

—Nada que pueda demostrar, excepto que gobernar la Galia Transalpina representa poseer gran poder. Puede que a Salvidieno se le suba a la cabeza. ¿Al menos supongo que pretendes darle el mando?

—¿Prefieres tenerlo tú? Es tuyo si lo quieres.

—No, César, no lo quiero. Está demasiado lejos de Italia y de ti. —Exhaló un suspiro y se encogió de hombros en una expresión de derrota—. No se me ocurre nadie más. Tauro es demasiado joven y del resto no puedes confiar en nadie para que se enfrente con prudencia con los belovacos o los suevos.

—Salvidieno estará bien —manifestó Octavio con confianza, y palmeó a su más querido amigo en el brazo—. Partiremos para la Galia Transalpina mañana al amanecer y viajaremos de la manera que hizo mi padre el Dios: con carros de cuatro mulas a galope. Eso significa ir por la Vía Emilia y la Vía Domitia. Para asegurarnos de que no tendremos problemas a la hora de conseguir mulas de refresco cuando las necesitemos, llevaremos a un escuadrón de caballería germana.

—Tendrías que llevar una compañía completa, César.

—Ahora no, estoy demasiado ocupado. Además, no tengo el dinero.

Se marchó Agripa y Octavio caminó a través del Palatino hasta el Clivus Victoriae y la domus de Cayo Claudio Marcelo Menor, que era su cuñado. Inadecuado e indeciso cónsul en el año en que César había cruzado el Rubicón, Marcelo era el hermano y el primo hermano de dos hombres cuyo odio hacia César había ido más allá de la razón. Se había quedado en Italia mientras César luchaba contra Pompeyo Magno, y había sido recompensado tras la victoria de César con la mano de Octavia. Para Marcelo, la unión había sido una mezcla de amor y ventaja; un vínculo matrimonial con la familia de César significaba protección para él mismo y para su enorme fortuna, ahora toda suya. Además, amaba de verdad a su esposa, una joya sin precio. Octavia le había dado una hija, Marcela Mayor, un hijo al que todo el mundo llamaba Marcelo y una segunda hija, Marcela Menor, que era conocida como Cellina.

En la casa reinaba un silencio sobrenatural. Marcelo estaba muy enfermo, hasta tal punto que su siempre muy gentil esposa había dado órdenes estrictas para que sus sirvientes no hiciesen ningún ruido ni charlasen.

—¿Cómo está? —le preguntó Octavio a su hermana, para, a continuación, besarla en la mejilla.

—El médico dice que sólo es cuestión de días. El tumor es extremadamente maligno, se lo está comiendo por dentro de una forma voraz.

Los grandes ojos aguamarina desbordaban de lágrimas que sólo empapaban su almohada cuando se retiraba. Ella amaba de verdad a aquel hombre que su padrastro le había escogido para ella con la total aprobación de su hermano; los Claudio Marcelo no eran patricios, pero pertenecían a una muy antigua y noble familia plebeya que habían propiciado que Marcelo Menor fuera un adecuado marido para una mujer Julia. Había sido César a quien no le había gustado, César el que había desaprobado la unión.

Su belleza era cada vez más grande, pensó su hermano, que deseó poder compartir su pesar. Porque si bien había consentido al matrimonio, él nunca había acabado de aceptar al hombre que poseía a su amada Octavia. Además, él tenía planes, y la muerte de Marcelo Menor era probable que los ayudase a prosperar. Octavia acabaría por superar la pérdida. Cuatro años mayor que él, tenía todo el aspecto Julia: cabellos dorados, ojos azules, pómulos altos, una boca preciosa y una expresión de radiante calma que atraía a las personas. Sin embargo, lo más importante de ella es que tenía aquel famoso don del que disfrutaban la mayoría de las mujeres Julia: hacían felices a sus hombres.

Cellina era una recién nacida y Octavia amamantaba al bebé, una alegría que se negaba a ceder a una nodriza. Pero eso significaba que apenas sí salía, y a menudo tenía que ausentarse de la presencia de visitantes, como su hermano. Octavia era modesta hasta el punto de la mojigatería, lo que explicaba que fuera incapaz de descubrirse los pechos para amamantar a su hija delante de cualquier hombre excepto su marido, otra razón más para que Octavio la amase. Para él, ella era la Diosa Roma personificada, y cuando él fuese el amo indiscutido de Roma, estaba dispuesto a erigir estatuas de ella en los lugares públicos, un honor que no se concedía a las mujeres.

—¿Puedo ver a Marcelo? —preguntó Octavio.

—Dice que no quiere visitantes, ni siquiera tú. —Hizo una mueca—. Es el orgullo, César, el orgullo de un hombre escrupuloso, su habitación huele, no importa lo mucho que frieguen los sirvientes o las barritas de incienso que quemen. El médico dice que es el olor de la muerte y no se puede erradicar.

Él la sujetó entre sus brazos y le besó el pelo.

—¿Queridísima hermana, hay algo que yo pueda hacer?

—Nada, César. Puedes consolarme, pero nada lo consuela a él.

No había manera, tendría que ser brutal.

—Debo marcharme muy lejos a] menos por un mes —dijo.

Ella soltó una exclamación.

—¡Oh! ¿Debes marchar? Él no durará un mes.

—Sí, debo marchar.

—¿Quién preparará el funeral? ¿Quién buscará a un sepulturero? ¿Quién buscará al hombre correcto para la apología? ¡Nuestra familia se ha hecho tan pequeña! Guerras, asesinatos… ¿quizá Mecenas?

—Está en Agrigentum.

—¿Entonces quién queda? ¿Domitio Calvino? ¿Servilio Vatia?

Él le alzó la barbilla para mirarla directamente a los ojos, su boca severa, con la expresión de un dolor sutil.

—Creo que debe ser Lucio Marcio Filipos —dijo con toda la intención—. No es mi elección, pero socialmente él no dará que hablar en Roma, dado que nadie cree que nuestra madre esté muerta. ¿Qué puede importar? Le escribiré para decirle que puede regresar a Roma y tomar residencia en casa de su padre.

—Se sentirá tentado de lanzarte el edicto a la cara.

—¡Qué va! ¡Ése no! No será capaz. ¡Sedujo a la madre del triunviro César Divi Filius! Fue sólo ella la que le salvó el pellejo. Oh, me encantaría prepararle un cargo de traición y servírselo como una delicia para su paladar epicúreo. Incluso mi paciencia tiene límites, y como él lo sabe, aceptará —repitió Octavio.

—¿Quieres ver a la pequeña Marcia? —le preguntó Octavia con una voz temblorosa—. Es tan dulce, César, de verdad.

—No, no lo haré —respondió Octavio, tajante.

—¡Pero es tu hermana! Sois de la misma sangre, César, incluso por el lado Marcio. La abuela de Divus Julius era una Marcia.

—¡No me importa aunque fuese la propia Juno! —afirmó Octavio con un tono feroz, y se marchó.

Oh, oh, se había marchado antes de poder decirle que los dos hijos de Fulvia con Antonio se habían sumado a su guardería. Cuando había ido a verlos se había sorprendido al encontrar que los dos pequeños carecían de cualquier tipo de supervisión y que Julio, de diez años, se había vuelto una fiera. Ella no tenía la autoridad para tomar a Julio bajo su protección y domarlo, pero sí que podía ocuparse de Antillo y de Julio como un simple acto de bondad. ¡Pobre, pobre Fulvia! Él espíritu de un demagogo del foro encerrado dentro de un cuerpo femenino.

Pilia, la amiga de Octavia, había insistido en que Antonio le había dado una paliza a Fulvia en Atenas, incluso que le había propinado varios puntapiés, pero eso era algo que Octavia sencillamente no podía creer; después de todo, conocía bien a Antonio y le gustaba mucho. Algo de su preferencia surgía del hecho de que él era tan diferente de los otros hombres de su vida; es cierto que podía llegar a cansar estar siempre en contacto con hombres sutiles, brillantes y tortuosos. Vivir con Antonio tendría que haber sido una aventura, ¿pero pegarle a la esposa? No, él nunca haría eso.

Volvió a la guardería, para llorar allí discretamente para que Marcela, Marcelo y Antillo, lo bastante mayores como para advertirlo, no viesen sus lágrimas. De todas maneras, pensó, alegrándose, que sería maravilloso tener a su madre de nuevo en su vida. Ésta había sufrido tanto de una enfermedad en los huesos que se había visto forzada a enviar a la pequeña Marcia y a Octavia a Roma, donde podría ver a sus hijas en un futuro no muy lejano. Sólo que ¿cuándo su hermano César lo comprendería? ¿Lo comprendería alguna vez? De alguna manera, Octavia no lo creía. Para él, mamá había hecho algo imperdonable.

Luego, su mente se volvió hacia Marcelo; fue a su habitación inmediatamente. A los cuarenta y cinco se había casado con Octavia, había sido un hombre en su plenitud, delgado, de buen físico, erudito en educación, apuesto, a la manera de César. La despiadada actitud de los hombres Julia no aparecía en él en absoluto, aunque había tenido una cierta astucia, una inteligencia que le había permitido eludir la captura cuando Italia se había vuelto loca por César Divus Julius y contraer un espléndido matrimonio que lo había traído al terreno de César sin problemas. Eso se lo tenía que agradecer a Antonio, y no lo había olvidado nunca. De ahí el conocimiento que tenía Octavia de Antonio, un visitante frecuente.

Ahora, la hermosa esposa de veintisiete años cuidaba de un hombre esquelético, devorado hasta los huesos por algo que mordía y masticaba sus entrañas. Su esclavo favorito, Admeto, estaba sentado junto a su cama, con una mano sobre la garra de Marcelo, pero cuando Octavia entró, Admeto se levantó rápidamente y le dio la silla.

—¿Cómo está? —susurró ella.

—Dormido con jarabe de amapolas, domina. Ninguna otra cosa le alivia el dolor, lo que es una pena, ya que le nubla la mente terriblemente.

—Lo sé —dijo Octavia, y se sentó—. Come y duerme. Antes de que te des cuenta volverá a ser tu turno. Desearía que permitiese que algún otro lo cuidase, pero no quiere.

—Si yo me estuviese muriendo tan lentamente y con tanto dolor, domina, querría tener el rostro adecuado sobre mí cuando abriera los ojos.

—Sí, Admeto. Ahora vete, por favor. Come y duerme. Te ha emancipado en su testamento, me lo ha dicho. Serás Cayo Claudio Admeto, pero espero que te quedes conmigo.

Demasiado conmovido para hablar, el joven griego besó la mano de Octavia.

Pasaron las horas, y el silencio sólo se rompió cuando una niñera le trajo a Cellina para amamantarla. Por fortuna era un buen bebé, no lloraba fuerte ni siquiera cuando tenía hambre. Marcelo dormía, sin darse cuenta de nada.

Luego se agitó y abrió los confusos ojos oscuros, que se aclararon cuando la vio.

—¡Octavia, amor mío! —gimió.

—Marcelo, amor mío —dijo ella con una radiante sonrisa, y se levantó para buscar un vaso de vino dulce aguado.

Lo bebió con la ayuda de una paja, pero no mucho. A continuación trajo una palangana con agua y una tela. Apartó las sábanas de su piel y sus huesos, quitó el pañal sucio y comenzó a lavarlo con una mano suave como una pluma, al tiempo que le hablaba suavemente. No importaba dónde estuviese ella en la habitación, sus ojos la seguían, luminosos de amor.

—Los viejos no deberían casarse con muchachas jóvenes —dijo él.

—No estoy de acuerdo. Si las muchachas se casan con muchachos, nunca crecerán o aprenderán, y si lo hacen, sólo un poco porque ambos son igual de novatos. —Apartó la palangana—. ¡Ya está! ¿Te sientes mejor?

—Sí —mintió él, y de pronto un espasmo lo sacudió de la cabeza a los pies y un rictus de agonía desfiguró su rostro—. ¡Oh, Júpiter, Júpiter! ¡El dolor, el dolor! Mi jarabe, ¿dónde está mi jarabe?

Octavia le dio el jarabe de amapolas y se sentó de nuevo para mirarlo dormir hasta que Admeto llegó para relevarla.

Mecenas encontró su tarea mucho más fácil porque Sexto Pompeyo se había ofendido por la reacción de Marco Antonio a su propuesta. ¡«Pirata», naturalmente! Dispuesto a una conspiración para incordiar a Octavio, pero sin embargo no dispuesto a declarar una alianza pública. Sexto Pompeyo no se veía como un pirata, nunca lo había hecho, y nunca lo haría. Tras haber descubierto que amaba estar en el mar y mandar a trescientos y cuatrocientos barcos de guerra, se veía a sí mismo como a un César marítimo, incapaz de perder una batalla. Sí, imbatible en las olas y un gran competidor para el título de Primer Hombre de Roma; en ese aspecto tenía tanto de Antonio como de Octavio, competidores todavía más fuertes. Lo que él necesitaba era una alianza con uno de ellos contra el otro para reducir el número de competidores. De tres a dos. En realidad, nunca había conocido a Antonio, nunca había conseguido estar entre las multitudes agolpadas delante de las puertas del Senado cuando Antonio había clamado contra los republicanos como dócil tribuno de la plebe de César. A los dieciséis años había tenido mejores cosas que hacer, y Sexto no tenía ninguna inclinación política, entonces o ahora. Pero un día había conocido a Octavio en un pequeño puerto del empeine italiano y había encontrado en él a un formidable enemigo con el disfraz de un muchacho de rostro dulce, de veinte años, mientras que él terna veinticinco. La primera cosa que le había llamado la atención de Octavio era que tenía delante a un fuera de la ley natural que nunca se pondría en una posición donde pudiera ser considerado como tal. Habían hecho algunos tratos, y, después, Octavio había reanudado su marcha hacia Brundisium y él había zarpado a continuación. Desde entonces, las alianzas habían cambiado; Bruto y Casio habían sido derrotados y muertos, y, por consiguiente, el mundo pertenecía a los triunviros.

No había sido capaz de atribuir a la cortedad de Antonio la decisión de escoger el este; cualquiera con un mínimo de inteligencia veía que Oriente era una trampa, que el oro era el cebo en un terrible anzuelo afilado. El dominio del mundo sería para el hombre que controlase Italia y Occidente, y ése era Octavio. Por supuesto, era el trabajo más duro, el menos popular, porque Lépido, cuando recibió las seis legiones de Lucio Antonio, se había marchado a África para jugar allí a esperar y acumular más tropas. Otro tonto. Sí, Octavio era el más temido porque no había rechazado aceptar la tarea más dura.

De haber consentido una alianza formal, Antonio hubiese permitido que el intento de Sexto de convertirse en el Primer Hombre de Roma fuese más fácil. Pero no, ¡había rehusado asociarse con un pirata!

—Pues que así sea —le dijo Sexto a Libo, con una mirada despiadada de sus ojos azul oscuro—. Sólo nos llevará más tiempo derrotar a Octavio.

— Mi querido Sexto, nunca derrotarás a Octavio —le dijo Mecenas, que se presentó en Agrígentum unos pocos días más tarde—. No tiene ninguna debilidad que tú puedas aprovechar.

—Gerrae! —replicó Sexto—. Para empezar, no tiene barcos ni almirantes dignos de su nombre. ¡A quién se le ocurre mandar a un afeminado liberto griego como Heleno para arrebatarme Cerdeña! Por cierto, tengo al tipo aquí. Está sano y salvo y no ha sufrido ningún daño. Barcos y almirantes, dos debilidades. No tiene dinero, una tercera. Enemigos en todos los caminos de la vida, la cuarta. ¿Debo continuar?

No son debilidades, son deficiencias —señaló Mecenas, que saboreó un delicioso bocado de pequeños calamares—. ¡Están deliciosos! ¿Por qué son mucho más sabrosos que los que como en Roma?

Aguas fangosas, mejores lugares para alimentarse.

—Sabes mucho del mar.

—Lo bastante como para saber que Octavio no puede derrotarme en él, incluso si encuentra algunos barcos. Organizar una batalla marítima es un arte en sí mismo, y resulto ser el mejor en toda la historia de Roma. Mi hermano, Gneo, era soberbio, pero no estaba a mi altura. —Sexto se reclinó y pareció complacido.

«¿Qué hay de esta generación de jóvenes? —se preguntó el fascinado Mecenas—. En la escuela aprendimos que nunca habría otro Escipión el Africano, otro Escipión Emiliano, pero cada uno de ellos estaba separado por una generación y eran únicos en su tiempo. Hoy no es así. Supongo que los jóvenes han tenido la oportunidad para demostrar lo que pueden hacer porque los hombres de cuarenta y cincuenta han muerto o se han exiliado de forma permanente. Estos especímenes todavía no tienen los treinta.»

Sexto salió de su ufano ensimismamiento.

—Debo decir, Mecenas, que estoy desilusionado con tu amo por no venir a verme en persona. ¿Tan importante es?

—No, te lo aseguro —replicó Mecenas con su más untuoso tono—. Te manda sus más profusas disculpas, pero ha sucedido algo en la Galia Transalpina que le ha obligado a acudir en persona.

—Sí, me he enterado, y probablemente antes que él. ¡La Galia Transalpina! Qué cornucopia de riquezas serán suyas, las mejores de las legiones veteranas: cereales, jamones y carne salada, remolachas… por no mencionar la ruta terrestre a las Hispanias, aunque todavía no tiene la Galia Cisalpina. Sin duda lo hará cuando Pollio decida ponerse sus prendas consulares, aunque el rumor dice que eso no será por algún tiempo. El rumor dice que Pollio marcha con sus siete legiones por la costa del Adriático para ayudar a Antonio cuando desembarque en Brundisium.

Mecenas pareció sorprendido.

—¿Por qué Antonio necesita ayuda militar para desembarcar en Italia? Como primer triunviro es libre de ir y venir como le plazca.

—No, si en Brundisium hay algo que se lo impida. ¿Por qué la gente de Brundisium odia tanto a Antonio? Escupirían en sus cenizas.

—Fue muy duro con ellos cuando Divus Julius lo dejó allí para traer el resto de las legiones a través del Adriático el año antes de Farsalia —dijo Mecenas sin hacer caso del rostro sombrío de Sexto ante la mención de la batalla que había visto aplastado a su padre y cambiado el mundo—. Antonio puede ser muy irrazonable, pero nunca tanto como en aquel momento, con Divus Julius pegado a sus talones. Además, su disciplina militar era poco férrea, ya que permitió que los legionarios se descontrolasen, violasen y saqueasen. Luego, cuando Divus Julius lo nombró Maestro del Caballo, descargó gran parte de su aburrimiento en Brundisium.

—Es lógico —dijo Sexto con una sonrisa—. Sin embargo, cuando un triunviro trae a todo su ejército con él parece más una invasión.

—Una muestra de fuerza, una señal al imperator César…

—¿A quién?

—Al imperator César; no lo llamamos Octavio, ni tampoco Roma. —Mecenas adoptó una expresión tímida—. Quizá es por eso que Pollio no ha venido a Roma incluso ni como segundo cónsul electo.

—Aquí hay algunas noticias menos agradables para el imperator César que la Galia Transalpina —dijo Sexto con un tono zumbón—. Pollio ha convencido a Ahenobarbo para que se sume al bando de Antonio, algo que le encantará al imperator César.

—Oh, el bando, el bando —exclamó Mecenas, pero sin pasión—. El único bando es el de Roma. Ahenobarbo es un exaltado, Sexto, como tú bien sabes. No pertenece a nadie excepto a Ahenobarbo y disfruta con pasearse arriba y abajo por su pequeño trozo de mar jugando a ser el padre Neptuno. ¿Sin duda esto significa que tendrás que ocuparte más tiempo de Ahenobarbo en el futuro?

—No lo sé —respondió Sexto con una expresión inescrutable.

—Para ir más al grano, hay rumores que dicen que no te estás llevando muy bien con Lucio Statio Murco en estos días —dijo Mecenas, que exhibió su erudición a un público que no lo apreciaba.

—Murco quiere compartir el mando —dijo Sexto antes de que pudiese poner freno a su lengua. Ése era el problema con Mecenas: lo adormecía de tal manera debido al cómodo ensueño producido por su locución que lo convertía de una criatura de Octavio en un amigo de confianza. Enfadado con su indiscreción, Sexto intentó disimularla con un encogimiento de hombros—. Por supuesto no puedo compartir el mando, no quiero compartirlo. Triunfé porque yo solo tomé las decisiones. Murco es un palurdo de Apulia que se cree un noble romano.

«Mira quién habla —pensó Mecenas—. Así que es hora de decirle adiós a Murco, ¿no? Para ese momento del año que viene estará muerto, acusado de una trasgresión u otra. Éste altivo réprobo no tolera iguales, de ahí su predilección por los almirantes libertos. Su romance con Ahenobarbo no durará más allá del tiempo en que Ahenobarbo lo trate de pretencioso picentino.»

Toda una información muy útil, pero no era por eso por lo que estaba allí. Mecenas dejó de un lado los rumores y la pesca de noticias y se ocupó de su verdadera misión, que era dejarle claro a Sexto Pompeyo que debía darle a Octavio y a Italia la ocasión de sobrevivir. Para Italia, eso significaba estómagos llenos; para Octavio, eso significaba aferrarse a lo que tenía.

— Sexto Pompeyo —dijo Mecenas con mucha ansia dos días más tarde—, no me corresponde a mí juzgarte, ni a nadie más. Pero no puedes negar que las ratas de Sicilia comen mejor que las gentes de Italia, tu propio país, desde Picenum, Umbría y Etruria hasta Bruttium y Calabria. La ciudad de tu hogar, que tu padre decoró durante tanto tiempo. En los seis años que han pasado desde Munda has ganado miles de millones de sestercios revendiendo trigo, así que no es dinero lo que buscas. Pero si, como tú insistes, es para forzar al Senado y al pueblo de Roma para que te devuelvan la ciudadanía y todos tus derechos, entonces sin duda debes comprender que necesitarás poderosos aliados en el interior de Roma. En realidad, sólo hay dos que tengan el poder necesario para ayudarte: Marco Antonio y el imperator César. ¿Por qué estás tan decidido a que sea Antonio, un hombre menos racional y, me atrevería a decir, menos fiable que el imperator César? Antonio te llamó pirata, quizá por no escuchar a Lucio Libo cuando lo tanteaste. Mientras que ahora es el imperator César quien se te acerca. ¿Eso no proclama su sinceridad, su respeto hacia ti, su deseo de ayudarte? ¡No escucharás calificativos de piratas de los labios del imperator César! ¡Otórgale tu voto! Antonio no está interesado, y eso es indiscutible. Si hay bandos que escoger, entonces escoge el correcto.

—De acuerdo —dijo Sexto con un tono furioso—. Daré mi voto a Octavio. Pero reclamo garantías concretas de que trabajará a mi favor en el Senado y en las asambleas.

—El imperator César lo hará. ¿Qué prueba de su buena fe te satisfaría?

—¿Qué opina de casarse en mi familia?

—Está entusiasmado.

—Tengo entendido que no tiene esposa.

—Ninguna. Ninguno de sus matrimonios fue consumado. Considero que las hijas de prostitutas también podrían convertirse en tales.

—Espero que pueda aceptar entonces ésta. Mi suegro, Lucio Libo, tiene una hermana, una viuda muy respetable. Puedes tomarla con mi aprobación.

Los ojos saltones se abrieron todavía más como si la noticia de esa dama llegase como una emocionante sorpresa.

—¡Sexto Pompeyo, el imperator César se sentirá muy honrado! Sé algunas cosas de ella, y es absolutamente adecuada.

—Si se realiza el casamiento, permitiré que las flotas que transportan el trigo de África tengan paso libre, y venderé mi trigo a trece sestercios el modius.

—Un número desafortunado.

—Para Octavio quizá —replicó Sexto con una sonrisa—, pero no para mí.

—Nunca se sabe —dijo Mecenas en voz baja.

Cuando Octavio vio a Escribonia, interiormente se sintió complacido, aunque las pocas personas presentes en el casamiento nunca lo hubiesen adivinado por su semblante serio y los ojos atentos que apenas revelaban sus sentimientos. Sí, estaba complacido. Escribonia no aparentaba los treinta y tres, parecía tener su misma edad, veintitrés en el próximo cumpleaños. Sus cabellos y sus ojos eran de color castaño oscuro, tenía la piel tersa limpia y lechosa, un bonito rostro y una figura excelente. No vestía el rojo y azafrán de una novia virgen, pero había escogido el rosa en capas de gasa encima de un camisón cereza. Las pocas palabras que intercambiaron durante la ceremonia mostraron que ella no era tímida, pero tampoco una charlatana, y en conversaciones posteriores demostró ser una persona educada, erudita y que hablaba mucho mejor el griego que él. Quizá la única cualidad que le daba algunos resquemores era su sentido del ridículo. Como no tenía mucho sentido del humor, Octavio temía a aquellos que sí lo tenían, especialmente si eran mujeres. ¿Cómo podía estar seguro de que no se estuviesen riendo de él? Sin embargo, era poco probable que Escribonia encontrase un marido tan por encima de su posición como el hijo de un dios que fuese especialmente divertido.

—Lamento separarte de tu padre —dijo él.

Sus ojos chispearon.

—Yo no, César. Es un incordio.

—¿De verdad? —preguntó él, sorprendido—. Siempre he creído que separarse del padre es un golpe para una mujer.

—Ese golpe me ha alcanzado dos veces antes de ti, César, y cada vez que llega duele menos. En este momento es más un cachete que una bofetada. Además, nunca había imaginado que mi tercer marido fuese un joven tan hermoso como tú. —Se rio—. Lo mejor que podía esperar era a un viejo de ochenta años.

—¡Oh! —fue todo lo que pudo decir.

—He oído que tu cuñado Cayo Marcelo Menor ha muerto —dijo ella, que se apiadó de su confusión—. ¿Cuándo debo ir a presentar mis condolencias a tu hermana?

—Sí, Octavia lamentó mucho no poder asistir a mi casamiento, pero está abrumada por el dolor, algo que no entiendo. Creo que los excesos emocionales son un tanto inapropiados.

—Inapropiados no —señaló ella gentilmente, que descubría más de él por momentos, y en parte se sintió desconsolada ante lo que aprendía. De alguna manera se había imaginado a César en el molde de un Sexto Pompeyo: descarado, duro, muy varonil, un tanto maloliente. En cambio, se había encontrado con la compostura de un venerable cónsul con una belleza que ella sospechaba que la obsesionaría. Sus luminosos ojos plateados aumentaban su hermosura hasta lo espectacular, pero no la había mirado con deseo. Aquél también era su tercer matrimonio, y si su conducta de enviar a sus dos esposas anteriores intactas de regreso con sus madres era alguna indicación, estas esposas políticas eran aceptadas por necesidad y luego guardadas para ser devueltas en la misma condición en que habían llegado. Su padre le había dicho que él y Sexto Pompeyo habían hecho una apuesta: Sexto había apostado que Octavio no consumaría el matrimonio, mientras que Libo creía que sí lo haría por el bien del pueblo de Italia. Así pues, si el matrimonio se consumaba y había un embarazo para probarlo. Libo ganaría una enorme fortuna. Las noticias de la apuesta la habían hecho desternillarse de risa, pero ella sabía lo bastante de Octavio como para comprender que no debía mencionárselo. Algo curioso. Su tío Divus Julius hubiese compartido la broma, por lo que ella sabía de él. Sin embargo, a su sobrino no le habría hecho ni una pizca de gracia.

—Puedes ver a Octavia en cualquier momento —le decía él—, pero prepárate para las lágrimas y los hijos.

Eso fue toda la conversación que consiguieron mantener antes de que las nuevas doncellas la acomodaran en su cama.

La casa era muy grande y estaba hecha con unos preciosos mármoles de colores, pero su nuevo propietario no se había preocupado de amueblarla correctamente o de colgar cualquier pintura en las paredes en los lugares claramente diseñados para ese propósito. La cama era muy pequeña para un dormitorio tan grande. Ella no tenía ni idea de que Hortensio había aborrecido los pequeños cubículos donde dormían los romanos, así que había construido su propio dormitorio del tamaño de una sala de negociaciones al uso, es decir, grande.

—Mañana, tus sirvientes te instalarán en tus propios aposentos —dijo él, que se metió en la cama en la más absoluta oscuridad. Había apagado la vela en la puerta.

Ésa fue la primera prueba de su modestia innata, que ella encontraría difícil de superar. Después de haber compartido el lecho matrimonial con otros dos hombres, había esperado algunos manoseos, pellizcos y golpes, un asalto que ella había asumido como destinados a provocarle el mismo grado de deseo, aunque nunca había sido así.

Pero aquélla no era la manera de comportarse de César (ella debía, debía, debía recordar llamarlo César). La cama era demasiado angosta para no sentir el largo de su cuerpo desnudo a su lado; sin embargo, él no hizo ningún intento de tocarla. De pronto, se colocó encima de ella, utilizó las rodillas para separarle las piernas e insertó su pene en un triste y seco receptáculo, tan poco preparada estaba ella. No obstante, eso no pareció decepcionarlo; trabajó diligentemente hasta llegar a un silencioso climax, después se apartó de ella y se levantó de la cama con una frase mascullada de que debía lavarse y salió de la habitación. Cuando él no volvió, ella permaneció allí desconcertada; más tarde llamó a una criada y pidió una luz.

Él estaba en su estudio, sentado detrás de una vieja mesa cubierta con pergaminos y con un montón de hojas sueltas de papel debajo de su mano derecha, que sostenía una sencilla pluma de caña. La pluma de su padre estaba enfundada en oro y tenía una perla en la punta.

Pero estaba muy claro que a Octavio —César— no le importaban esta clase de apariencias.

—¿Marido, estás bien? —preguntó ella. Él la miró ante la aparición de otra luz; ahora le dedicó la sonrisa más amorosa que ella hubiese visto jamás.

—Sí —respondió él.

—¿Te desilusioné? —preguntó.

—En absoluto. Ha sido muy bonito. ¿Haces esto con frecuencia?

—¿Hacer qué?

—Trabajar en lugar de dormir.

—Siempre. Me gusta la paz y el silencio.

—Te he molestado, lo siento. No lo volveré a hacer.

Él agachó la cabeza con aire ausente.

—Buenas noches, Escribonia.

Sólo unas horas más tarde volvió a levantar la cabeza y recordó aquel pequeño encuentro. Pensó con una enorme sensación de alivio que le gustaba su nueva esposa. Ella comprendía los límites, y si él podía embarazarla, el pacto con Sexto Pompeyo se mantendría.

Octavia no era en absoluto lo que ella había esperado, descubrió Escribonia cuando fue a presentarle sus condolencias. Para su sorpresa, encontró a su nueva cuñada muy alegre. Debió de reflejarse en sus ojos, porque Octavia se rio y la hizo sentarse en una silla muy cómoda.

—El pequeño Cayo te dijo que yo estaba postrada por el dolor.

—¿El pequeño Cayo?

—César. No puedo quitarme el hábito de llamarlo pequeño Cayo porque es así como lo veo: un encantador chiquillo que me seguía a todas partes haciendo el ridículo.

—Lo quieres mucho.

—Hasta el infinito.

—Pero en estos días de tanta grandeza y terriblemente importantes las hermanas mayores y «pequeño Cayo» ya no son lo que eran. Sin embargo, tú pareces ser una mujer con mucho sentido común, así que confío en que no le dirás lo que te cuente de él.

—Ciega y muda. También sorda.

—La pena ha sido que nunca tuvo una infancia adecuada, El asma lo afectó tanto que no podía jugar con los otros chicos o hacer su servicio militar en el campo de Marte.

Escribonia la miró sin comprender.

—¿Asma? ¿Qué es eso?

—Jadea hasta que se le amorata el rostro; incluso algunas veces parece que vaya a morirse. ¡Oh, es terrible de ver! —Los ojos de Octavia se nublaron al recordar aquel viejo horror—. Es peor cuando hay polvo en el aire o está alrededor de los caballos que se mueven en la paja. Por eso Marco Antonio llegó a decir que el pequeño Cayo se ocultó en los margales de Filipos y no contribuyó en la victoria. La verdad es que había habido una terrible sequía. El campo de batalla era una espesa niebla de polvo y hierba seca; una muerte segura. El único lugar donde el pequeño Cayo pudo encontrar alivio fue en los margales que había entre la llanura y el mar. Es para él un dolor mucho más grande no haber participado en el combate que la pérdida de Marcelo lo es para mí. Créeme, no lo digo a la ligera.

—Pero la gente lo comprendería si lo supiese —protestó Escribonia—. Yo también escuché aquel rumor y sencillamente creí que era verdad. ¿César no podía haber publicado un panfleto o algo así?

—Su orgullo no se lo permite. Tampoco hubiese sido prudente. La gente no quiere a magistrados superiores que puedan morir pronto. Además, Antonio se enteró el primero. —Octavia parecía desdichada—. No es un mal hombre, pero tiene tanta salud que no tiene paciencia con aquellos que están enfermos o son delicados. Para Antonio, el asma es algo fingido, un pretexto para justificar la cobardía. Todos somos primos, pero todos somos muy diferentes, y el pequeño Cayo el más diferente. Tiene un impulso desesperado. El asma es Un síntoma de ello, eso es lo que dijo el médico egipcio que atendió a Dívus Julius.

Escribonia se estremeció.

—¿Qué hago si no puede respirar?

—Probablemente nunca lo verás —dijo Octavia, que vio que su nueva cuñada se estaba enamorando del pequeño Cayo, algo que ella no podía evitar pero que estaba predestinado a producir una amarga pena. Escribonia era una mujer adorable, aunque incapaz de fascinar al pequeño Cayo o al imperator César—. En Roma, su respiración es habitualmente normal a menos que haya sequía. Este año ha sido feliz. No me preocupo por él mientras esté aquí, ni tampoco debería. Él sabe qué hacer si tiene un ataque, y siempre está Agripa.

—El joven tan serio que estuvo a su lado durante nuestro casamiento.

—Sí, son como mellizos —dijo Octavia con el aire de alguien que ha conseguido analizar un misterio hasta llegar a su solución—. No hay rivalidad entre ellos. Es más, es como si Agripa encajase en los vacíos que deja el pequeño Cayo. Algunas veces, cuando los niños se portan muy mal, desearía poder dividirme en dos. Bueno, el pequeño Cayo ha triunfado en eso: tiene a Marco Agripa, su otra mitad.

Para el momento en que Escribonia dejó la casa de Octavia había conocido a los niños, una tribu a la que Octavia trataba como si todos ellos fuesen nacidos de su vientre, y se enteró de que Atia estaría allí la próxima vez que viniese. Atia, su suegra. También se enteró de más secretos de su extraordinaria familia. ¿Cómo podía fingir César que su madre estaba muerta? ¿Tan grande era su orgullo y altivez que no podía excusar el comprensible lapso de una mujer irreprochable en todos los sentidos? Según Octavia, la madre del imperator César Divi Filius no podía tener ningún fallo. Su actitud hablaba muchísimo de lo que esperaba de una esposa. Pobres Servilia Vatia y Clodia, ambas, vírgenes, pero perjudicadas por tener madres que eran moralmente inaceptables. Incluso aplicaba consigo mismo su forma de ser, por ello era mejor que Atia estuviese muerta a que fuese una prueba viviente de eso.

Sin embargo, al caminar de regreso a casa entre dos gigantes y feroces guardias germanos, su rostro llenaba sus pensamientos. ¿Podría conseguir que él la amase? «¡Oh, ruego para poder lograr que él me ame! Mañana —decidió— haré una ofrenda a Juno Sospita para quedar embarazada, a Venus Erucina para complacerle en la cama, a Bona Dea para la armonía uterina y a Vediovis por si acecha la desilusión. También a Spes, que es la esperanza.»