Con la barbilla apoyada en una mano, Cleopatra vio cómo Cesarión se inclinaba sobre las tablillas, con Sosigenes a su mano derecha, que supervisaba aun sin necesitarlo, ya que Cesarión casi nunca erraba y pocas veces se equivocaba. Cleopatra sintió el terrible peso del dolor en su pecho, lo que motivó que tragara con dificultad. Mirar al hijo de César era mirar a César, que a aquella edad hubiese sido la viva imagen de Cesarión: alto, grácil, de cabellos de oro, nariz larga y bulbosa, labios sensuales con delicadas curvas en sus comisuras. «¡Oh, César, César! ¿Cómo puedo vivir sin ti? ¡Y te incineraron aquellos bárbaros romanos! Cuando llegue mi hora, no habrá ningún César a mi lado en mi tumba para levantarse conmigo y caminar por el reino de los muertos. Pusieron tus cenizas en un jarro y construyeron una monstruosidad de mármol redonda para guardar la jarra. Tu amigo Cayo Mario escogió el epitafio “VENI - VIDI - VICI” grabado en oro sobre una pulida piedra negra. Pero nunca he visto tu tumba, ni la quiero ver. Todo lo que tengo es un enorme dolor que nunca se va. Incluso cuando consigo dormir, está allí para acosar mis sueños. Incluso cuando miro a nuestro hijo, está allí para burlarse de mis aspiraciones. ¿Por qué nunca pienso en los momentos felices? ¿Es ése el comportamiento de la pérdida, pensar en el vacío de hoy? Dado que aquellos romanos te asesinaron, mi mundo es cenizas condenadas a no mezclarse con las tuyas. Pienso en ello y lloro.»

Los pesares eran muchos, pero el principal y peor de todos: que el río Nilo no se había desbordado durante tres años seguidos y, por consiguiente, el agua que daba la vida no se había extendido por los campos para humedecerlos, para empaparlos y ablandar la simiente. La gente moría de hambre. Luego vino la plaga, que subía lentamente por el río Nilo desde las cataratas a Menfís y el comienzo del Delta, luego por los brazos y los canales del Delta y finalmente hasta Alejandría.

«Como siempre —pensó—, tomé las decisiones equivocadas: la reina Midas, instalada en un trono de oro, no comprendió, hasta que fue demasiado tarde, que la gente no podía comer oro. Ni por todo el oro del mundo he podido convencer a los sirios y a los árabes que se aventuren Nilo abajo para recoger las caigas de grano que esperan en los muelles. Permaneció allí hasta pudrirse, y después no había gente suficiente para irrigar a mano, lo que provocó que no germinara ninguna cosecha. Miré a los tres millones de habitantes de Alejandría y decidí que sólo un millón de ellos podían comer, así que firmé el decreto que despojaba a los judíos y metecos de su ciudadanía. Un decreto que les prohibía comprar trigo de los graneros, un derecho exclusivo de los ciudadanos. ¡Oh, los motines! Todo aquello para nada. La plaga llegó a Alejandría y mató a dos millones, sin preocuparse si eran ciudadanos o no. Murieron griegos y macedonios, las personas por las cuales había abandonado a los judíos y metecos. Al final había trigo suficiente para todos aquellos que no habían muerto, independientemente de que fueran judíos, metecos, griegos o macedonios. Les devolví la ciudadanía, pero ahora me odian. Tomé todas las decisiones equivocadas; sin César para guiarme he resultado ser una mala gobernante. En menos de dos meses, mi hijo tendrá seis años, y yo no puedo tener más hijos, soy estéril. No tengo ninguna hermana para casarla con él. Ningún hermano que tome su lugar si algo le sucede. Tantas noches de amor con César en Roma y sin embargo no quedé embarazada. Isis me ha maldecido.»

Apolodoro entró a la carrera, acompañado por el tintineo de la cadena de oro de su cargo.

—Mi señora, una carta urgente de Pitodoro de Tralles. Bajó la mano y subió la barbilla. Cleopatra frunció el entrecejo.

—¿Pitodoro? ¿Qué quiere?

—En cualquier caso no será oro —dijo Cesarión, que apartó la mirada de las tablillas con una sonrisa—. Es el hombre más rico de la provincia de Asia.

—¡Presta atención a tus sumas, chico! —dijo Sosigenes.

Cleopatra se levantó de su silla y se acercó a una abertura en la pared donde la luz era buena. Un examen atento del sello de lacre verde demostró un pequeño templo en el medio y las palabras «PITO-TRALLES» en todo el borde. Sí, parecía auténtico. Lo rompió y desenrolló el pergamino, escrito por una mano que decía que ningún escriba conocía el contenido. Demasiado desordenado.

Faraón y Reina, hija de Amón-Ra:

Te escribo como uno que amó al dios Julio César durante muchos años, y como uno que respeta su amor por ti. Aunque soy consciente de que tienes informantes que te mantienen al corriente de lo que pasa en Roma y el mundo romano, dudo mucho de que ninguno de ellos merezca la confianza plena de Marco Antonio. Por supuesto, sabrás que Antonio viajó de Filipos a Nicomedia el pasado noviembre, y que muchos reyes, príncipes y etnarcas se encontraron con él allí. No hizo prácticamente nada para cambiar el estado de los asuntos en el este, pero sí ordenó que se le pagasen inmediatamente veinte mil talentos de plata. El tamaño de este tributo nos sorprendió a todos.

Después de visitar Galacia y Capadocia llegó a Tarsus. Lo seguí allí con los dos mil talentos de plata que nosotros los etnarcas de la provincia de Asia habíamos conseguido. «¿Dónde están los otros dieciocho mil talentos?», preguntó. Creo que tuve éxito a la hora de convencerlo de que no se podía encontrar nada aproximado a esta suma, pero su respuesta fue la acostumbrada: si le pagábamos a él nueve años más de tributos por anticipado, seríamos perdonados. ¡Cómo si alguna vez nos hubiéramos saltado un tributo de diez años! Sencillamente, estos gobernadores romanos no escuchan.

Te pido perdón, gran reina, por cargarte con nuestros problemas, y es por eso, por nuestros problemas, por lo que te escribo en secreto. También te advierto que dentro de muy pocos días recibirás la visita de un tal Quinto Delio, un hombre astuto que ha conseguido abrirse camino en la confianza de Marco Antonio. Sus susurros al oído de Antonio están destinados a llenar el cofre de guerra de Antonio, porque éste ansia hacer aquello que César no vivió para hacer: conquistar a los partos. Cilicia Pedia está siendo exprimida de un extremo a otro, los bribones perseguidos en sus fortalezas y los asaltantes árabes han vuelto a cruzar el Amanus. Un ejercicio rentable, pero no lo suficiente, así que Delio le ha sugerido a Antonio que te llame a Tarsus y te multe allí con diez mil talentos de oro por apoyar a Cayo Casio.

No hay nada que pueda hacer para ayudarte, mi querida reina, más allá de advertirte que Delio anda muy adelantado en su camino al sur. Quizá con este conocimiento previo tendrás tiempo de pensar la manera de rechazarlo a él y a su amo.

Cleopatra le devolvió el pergamino a Apolodoro y se mordió el labio inferior, con los ojos cerrados. ¿Quinto Delio? No era un nombre que conociese, por lo tanto, no era nadie con el poder suficiente en Roma para asistir a alguna de sus recepciones, incluso la más grande; Cleopatra nunca olvidaba un nombre o el rostro que lo acompañaba. Sería un Vettius, algún innoble caballero con encanto, del tipo que le gustaba a un palurdo como Marco Antonio. A él lo recordaba. Grande y burdo, músculos como Hércules, hombros anchos como montañas, un rostro feo cuya nariz intentaba encontrarse con una barbilla que subía a través de una pequeña boca de labios gruesos. Las mujeres babeaban por él porque se suponía que tenía un pene gigantesco. ¡Vaya razón para babear! A los hombres les gustaba por su manera de ser campechana, su confianza en sí mismo. Pero César, que era su primo cercano, estaba desencantado con él; la razón principal —y en eso estaba convencida de que era así—, que las visitas de Antonio a ella habían sido escasas. Cuando se había quedado a cargo de Italia había matado a ochocientos ciudadanos en el foro romano, un crimen que César no podía perdonar. Luego había intentado ganarse a los soldados de César y había acabado instigando un motín que había roto el corazón de César.

Por supuesto, sus agentes le habían informado de que gran cantidad de ciudadanos creían que Antonio había sido parte en el complot para asesinar a César, aunque ella no estaba muy segura; la carta que Antonio le había escrito le explicaba que no había tenido más alternativa que pasar por alto el asesinato, renunciar a la venganza de sus asesinos e incluso perdonar su conducta. Y en aquellas cartas Antonio le había asegurado que, tan pronto como se calmase Roma, él recomendaría a Cesarión al Senado como uno de los principales herederos de César. Para una mujer devastada por el dolor, sus palabras habían sido un bálsamo. ¡Quería creerlas! Oh, por supuesto, no decía que Cesarión debía ser admitido en la ley romana como el heredero romano de César; sólo que el derecho de Cesarión al trono de Egipto sería sancionado por el Senado. Si no lo hacía, su hijo se vería enfrentado a los mismos problemas que había soportado el padre de Cleopatra, nunca seguro en su trono porque Roma decía que, en realidad, Egipto pertenecía a Roma. Tampoco ella había estado segura hasta que César entró en su vida. Ahora, César no estaba, y su sobrino Cayo Octavio había usurpado más poder que cualquier otro muchacho de dieciocho años había hecho antes. Y, además, con calma, astucia y velocidad. En un primer momento había pensado en el joven Octavio como un posible padre para sus hijos, pero él la había rechazado en una breve carta que ella aún podía recitar de corrido.

Marco Antonio, con los ojos y los rizos rojizos, no era más parecido a César que Hércules lo era a Apolo. Ahora había vuelto sus ojos hacia Egipto, pero no para conquistar al faraón. Lo único que quería era llenar su cofre de guerra con la riqueza de Egipto. Bueno, eso nunca sucedería. ¡Nunca!

—Cesarión, es hora de que salgas a tomar el aire —dijo con voz enérgica—. Sosigenes, te necesito. Apolodoro, encuentra a Cha’em y tráelo contigo. Es hora del consejo.

Cuando Cleopatra hablaba con aquel tono, nadie discutía, y menos aún su hijo, que se marchó de inmediato, al tiempo que silbaba para llamar a su perro, un pequeño ratonero llamado Fido.

—Lee esto —dijo escuetamente cuando se reunió el consejo, y le entregó el pergamino a Cha’em—. Todos vosotros, leedlo.

—Si Antonio trae a sus legiones, podrá saquear Alejandría y Menfis —opinó Sosigenes—. Desde la plaga, nadie tiene el espíritu para resistir. Tampoco nosotros tenemos el suficiente número de soldados para resistir. Hay muchas estatuas de oro para fundir.

Cha’em era el sumo sacerdote de Ptah, el dios creador, y había sido una parte muy amada de la vida de Cleopatra desde que tenía diez años. Su firme cuerpo bronceado estaba envuelto desde debajo de los pezones hasta medio muslo en un vestido de lino blanco, y alrededor del cuello llevaba las complejas series de cadenas, cruces, redondeles y peto que proclamaban su posición.

—Antonio no fundirá nada —replicó con firmeza—. Tú irás a Tarsus, Cleopatra, y te encontrarás con él allí.

—¿Como una sirvienta? ¿Como una rata? ¿Como un perro azotado?

—No, como una poderosa soberana, como el faraón Hatsepsut, tan grande que su sucesor borró sus cartuchos[1]. Armada con todas las astucias y voluntades de tus antepasados, como Ptolomeo Sóter, que era hermano natural de Alejandro Magno, tú tienes la sangre de muchos dioses en tus venas. No sólo de Isis y de Hator Mut, sino de Amón-Ra por ambos lados: por la línea de los faraones y por Alejandro Magno, que era hijo de Amón-Ra y también un dios.

—Veo adónde quiere ir a parar Cha’em —manifestó Sosigenes con voz pensativa—. Este Marco Antonio no es ningún César, por lo tanto, puede ser engañado, y tú debes impresionarlo hasta el punto de que te perdone. Después de todo, tú no ayudaste a Casio, y él no puede probar que lo hiciste. Cuando este Quinto Delio llegue intentará acobardarte, pero tú eres faraón y ningún sirviente tiene el poder de acobardarte.

—Es una pena que la flota que le enviaste a Antonio y Octavio se viese obligada a regresar —dijo Apolodoro.

—¡Oh, lo que está hecho, hecho está! —manifestó Cleopatra, impaciente. Se sentó de nuevo en la silla, de pronto, pensativa—. Nadie puede acobardar al faraón, pero… Cha’em, pídele a Tacha que mire los pétalos de loto en su cuenco. Antonio nos podría servir.

Sosigenes la miró, sorprendido.

—¡Majestad!

—Oh, venga, Sosigenes, Egipto es más importante que cualquier ser viviente. He sido una mala gobernante, privada de Osiris una y otra vez. ¿Acaso me puede importar qué clase de hombre es este Marco Antonio? ¡No, no me importa! Antonio tiene sangre de los Julia. Si la copa de Isis dice que hay bastante sangre de la casa Julia en él, entonces quizá pueda tomar más de él de lo que me pueda dar.

—Lo haré —dijo Cha’em, y se levantó.

—¿Apolodoro, la barca fluvial de Filopátor podrá realizar una travesía marítima hasta Tarsus en esta época del año?

El alto lord chambelán frunció el entrecejo.

—No estoy seguro, majestad.

—Entonces sácala del cobertizo y envíala al mar.

—¡Hija de Isis, tienes muchos barcos!

—Pero Filopátor sólo construyó dos barcos, y el de navegación oceánica se pudrió cien años atrás. Si quiero impresionar a Antonio, debo presentarme en Tarsus de una manera que ningún romano haya presenciado nunca, ni siquiera César.

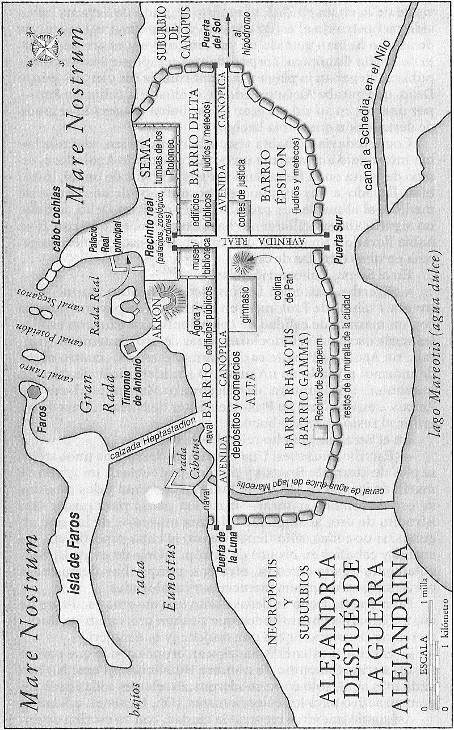

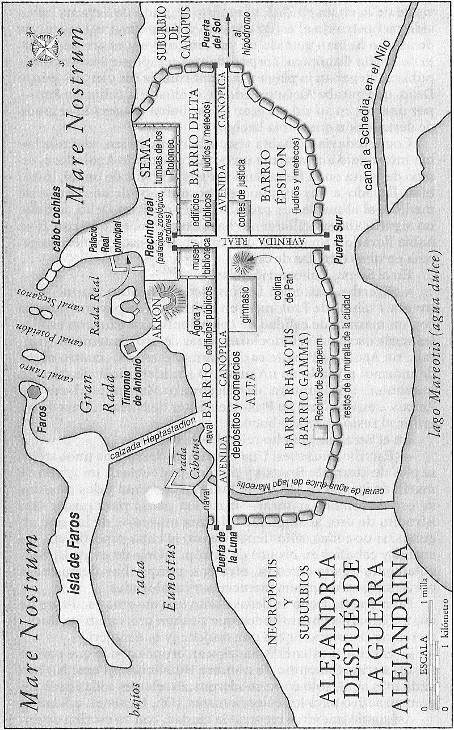

Para Quinto Delio, Alejandría era la ciudad más maravillosa del mundo. Habían pasado siete años desde que César casi la destruyó, y Cleopatra la había levantado a mayor gloria todavía. Todas las mansiones a lo largo de la avenida Real habían sido restauradas, la colina de Pan se alzaba sobre el lujurioso verde de la chata ciudad, el recinto sagrado de Serapis había sido reconstruido al estilo corintio y, donde una vez las torres de asedio habían gemido en sus lentos avances arriba y abajo de la Vía Canópica, sorprendentes templos e instituciones públicas negaban la plaga y la hambruna. «Por cierto —pensó Delio, que miraba Alejandría desde lo alto de la colina de Pan—, por una vez en su vida el gran César había exagerado el grado de destrucción que había hecho.»

Como todavía no había visto a la reina, quien, según le había informado altivamente un hombre llamado Apolodoro, estaba de visita en el Delta para ver sus fábricas de papel, lo habían llevado a sus suntuosos aposentos y dejado, en gran medida, al albur de sus propios recursos. Para Delio, aquello no significaba sencillamente hacer turismo, ya que con él se había llevado a un escriba que tomaba notas de manera generosa en unas tablillas de cera.

En el Sema, Delio se rio, feliz.

—¡Escribe, Lastenes! La tumba de Alejandro Magno, más treinta y tantas de Ptolomeo, en un recinto de pavimento seco con un mármol de calidad de coleccionista en azul con espirales verde oscuro… veintiocho estatuas de oro, de tamaño natural… un Apolo de Praxiteles de mármol pintado… cuatro obras de mármol pintado de un maestro sin identificar de tamaño humano… una pintura de Alejandro Magno en Issus de Zeuxis… una pintura de Ptolomeo Sóter de Nicias… Deja de escribir, el resto no es tan bueno.

En el Serapeum, Delio relinchó de deleite.

—¡Escribe, Lastenes! Una estatua de Serapis de unos treinta pies de altura de Bryaxis y pintada por Nicias… un grupo de marfil de las nueve Musas de Fidias… cuarenta y dos estatuas de oro de tamaño natural —hizo una pausa para rascar una Afrodita de oro, acompañada de una mueca—, de las que algunas, si no todas, sólo tienen de oro la capa superficial… un auriga y caballos en bronce de Mirón… ¡Deja de escribir! Sencillamente añade etcétera, etcétera, porque hay demasiadas obras mediocres que no merecen ser catalogadas.

En el ágora, Delio se detuvo ante una enorme escultura de cuatro caballos encabritados que tiraban una cuadriga de carreras cuyo conductor era una mujer… ¡y qué mujer!

—¡Escribe, Lastenes! Cuadriga en bronce con lo que parece ser un auriga femenino de nombre Bilistiche… ¡Para! No hay nada más aquí, sólo cosas modernas, excelentes todas pero sin gran atractivo para los coleccionistas. ¡Oh, Lastenes, adelante!

Así siguió mientras recorría la ciudad, con su escriba dejando atrás virutas de cera, como las deyecciones de una polilla. «¡Espléndido, espléndido! Egipto es rico hasta lo inimaginable, si lo que veo en Alejandría es sólo una muestra. Pero ¿cómo convenzo a Marco Antonio de que conseguiremos más vendiéndolas como obras de arte que fundiéndolas? ¡Y la tumba de Alejandro Magno! —Un único trozo de cristal de roca casi tan claro como el agua—. ¡Qué magnífica se vería en el interior del templo de Diana en Roma! ¡Qué tipo más pequeño era Alejandro!» Los pies y las manos no eran más grandes que las de un niño, y parecía tener como lana amarilla en la cabeza. Sin duda, era una figura de cera, pero cualquiera hubiese creído que, dado que era un dios, le correspondía una efigie al menos tan grande como Antonio. Además, debía de haber el suficiente pavimento en el Sema como para cubrir el suelo de la domus de un magnate de Roma, con un valor de cien talentos e incluso más. El marfil de Fidias llegaba al millar de talentos con gran facilidad.

El recinto real era tal laberinto de palacios que renunció a intentar distinguirlos uno del otro, y los jardines parecían extenderse hasta el horizonte. Preciosas calas marcaban la costa más allá de la bahía y, a lo lejos, la calzada de mármol blanco del Heptastadion unía la isla de Faros con tierra firme. ¡Y, oh, el faro! De hecho, era el edificio más alto del mundo, mucho más que el Coloso de Rodas. «Creía que Roma era hermosa —se dijo a sí mismo Delio—, después vi Pergamum y la consideré más bella, pero ahora que he visto Alejandría, estoy anonadado, sencillamente anonadado. Antonio estuvo aquí hace unos veinte años atrás, pero nunca le escuché hablar del lugar. Supongo que estaría demasiado borracho para recordarlo.»

La llamada para ver a la reina Cleopatra llegó al día siguiente. Delio consideró conveniente que se hubiera producido en aquel momento, ya que había concluido su cálculo de los valores de la ciudad y Lastenes, por su parte, lo había escrito en un papel de excelente calidad, del que hizo dos copias.

De lo primero que fue consciente fue del aire perfumado, cargado con unos embriagadores inciensos que nunca había olido antes; luego, sus ojos se impusieron al olfato, y miró asombrado las paredes de oro, el suelo de oro, las estatuas de oro y las sillas y las mesas de oro. Con una segunda mirada se percató de que aquel oro sólo era superficial, de hecho, una delgadísima lámina, superpuesta, pero en la habitación resplandecía como el sol. Dos de las paredes estaban cubiertas con pinturas que representaban unos peculiares personajes y ciertas plantas bidimensionales, todo ello, con abundantes colores descriptivos, excepto el púrpura tiriano, del que no había ni rastro.

—Saludad a los dos faraones, señores de las dos damas del Alto y el Bajo Egipto, señores de las juncias y las abejas, hijos de Amón-Ra, Isis y Ptah —gritó el alto chambelán, que golpeó su báculo dorado contra el suelo, que emitió un sonido sordo y sólido que hizo que Delio cambiase su opinión sobre las delgadas láminas.

Estaban sentados en dos tronos, la mujer en lo alto de una tarima dorada y el chico en un escalón más abajo. Cada uno vestía una extraña prenda hecha de un fino lino blanco plisado y un enorme tocado de laca roja alrededor de un cono de esmalte blanco. En los cuellos lucían anchos collares de magníficas piedras encastradas en oro, y en los brazos, brazaletes; anchas fajas de gemas ceñían las cinturas, y sus pies calzaban sandalias doradas. Sus rostros estaban cubiertos con una gruesa capa de pintura, la de ella, blanca, la del niño, de un rojo óxido, y sus ojos estaban tan delineados con trazos negros y formas de colores que parecían deslizarse, siniestros como peces con colmillos. No se parecían a ningún ojo humano.

—Quinto Delio —dijo la reina (Delio no tenía ni idea del significado de la palabra faraón)—, te damos la bienvenida a Egipto.

—Vengo como embajador oficial del imperator Marco Antonio —dijo Delio, y siguió el ritual acostumbrado en estos casos—, y traigo saludos para los dos tronos de Egipto.

—Qué impresionante —dijo la reina, y sus ojos se movieron de una forma siniestra.

—¿Eso es todo? —preguntó el niño, cuyos ojos aún brillaban más.

—Eh… desdichadamente no, su majestad. El triunviro Marco Antonio requiere tu presencia en Tarsus para responder a unos cargos.

—¿Cargos? —preguntó el muchacho.

—Se dice que Egipto ayudó a Cayo Casio, y por lo tanto violó el estatus de amigo y aliado del pueblo de Roma.

—¿Cuál es el cargo? —preguntó Cleopatra.

—Uno muy serio, su majestad.

—Entonces iremos a Tarsus para responder en persona. Ya puedes marchar de nuestra presencia, Quinto Delio. Cuando estemos dispuestos para el viaje te lo haremos saber.

¡Eso fue todo! Ni invitaciones a cenar ni recepciones para que él pudiese presentarse en la corte; sin duda, debería haber una corte, no un monarca oriental, que podría funcionar sin los varios centenares de sicofantas que le decían a él (o ella) lo maravilloso que él (o ella) era. Pero allí estaba Apolodoro, que lo sacó con firmeza de la habitación, al parecer, para librarlo a su fortuna.

—El faraón navegará a Tarsus —dijo Apolodoro—, por lo tanto, tienes dos opciones, Quinto Delio: puedes enviar a tu gente por tierra y viajar con ellos o puedes enviar a tu gente por tierra y navegar a bordo de nuestras naves reales.

«¡Ah! —pensó Delio—. Alguien los avisó de mi llegada. Hay un espía en Tarsus. Esta audiencia no es más que un engaño destinado a ponernos a Antonio y a mí en nuestro lugar.»

—Navegaré —respondió con altivez.

—Una sabia decisión. —Apolodoro se alejó, y Delio se marchó a paso rápido para enfriar su temperamento, muy abusado. ¿Cómo se atrevía? La audiencia no le había dado la oportunidad de valorar los encantos femeninos de la reina ni siquiera de descubrir por sí mismo si el muchacho era realmente el hijo de César. Tenía la impresión de que eran un par de muñecas pintadas, más extrañas que aquella cosa de madera que su hija arrastraba por la casa como si fuese humana.

«El sol calienta. Quizá —pensó Delio— me vendrá bien remar entre las suaves olas de aquella preciosa cala delante de mi palacio.» Delio no sabía nadar —algo extraño para un romano—, pero un chapuzón con el agua hasta los tobillos era inofensivo. Bajó unos escalones de piedra caliza y se apoyó en un peñasco para desabrocharse sus zapatos senatoriales marrones.

—¿Te apetece un baño? A mí, sí —dijo una voz alegre; la voz de un niño, pero profunda—. Es la forma más divertida de quitarse toda esta porquería.

Sorprendido, Delio se volvió para ver al rey niño, vestido sólo con taparrabos y el rostro todavía pintado.

—Tú nada, yo chapoteo —respondió Delio.

Cesarión caminó en el agua hasta que le cubrió la cintura y luego se tumbó hacia adelante para nadar, moviéndose sin temor hacia aguas profundas. Se zambulló y salió a la superficie con un rostro que era una curiosa mezcla de negro y rojo óxido; luego, abajo y otra vez arriba.

—La pintura es soluble al agua, incluso en sal —dijo el chico, ahora con el agua hasta las caderas, mientras se frotaba el rostro con las dos manos.

Allí estaba César. Nadie podía discutir la identidad del padre después de haber visto al niño. «¿Este muchacho es el que Antonio quiere presentar al Senado y pedir que lo confirme como rey de Egipto? Cualquier romano que hubiera conocido a César y vea a este chico reclutará más adeptos para la causa que el casco de una nave recoge percebes. Marco Antonio quiere eclipsar a Octavio, que sólo puede imitar a César con sus botas de gruesas suelas y sus gestos. Cesarión es real; Octavio, una parodia. ¡Oh, astuto Marco Antonio! Derriba a Octavio mostrándole César a Roma. Los soldados veteranos se derretirán como hielo al sol, y tendrán mucho más poder.»

Cleopatra, que se quitó el regio maquillaje por el método más ortodoxo, un cuenco de agua tibia, se echó a reír.

—¡Apolodoro, esto es maravilloso! —gritó, y le dio los papeles que había leído a Sosigenes—. ¿Dónde lo has conseguido? —preguntó mientras Sosigenes los leía y se reía.

—A su escriba le gusta más el dinero que las estatuas, hija de Amón-Ra. El escriba hizo una copia adicional y me la vendió.

—Me pregunto si Delio actuaba según las instrucciones recibidas o sencillamente es esto una manera de demostrarle a su amo que se gana su pan.

—Lo último, su majestad —dijo Sosigenes, que se enjugó las lágrimas—. ¡Es tan ridículo! ¿La estatua de Serapis pintada por Nicias? Habían muerto mucho antes de que Bryaxis vertiese el bronce en el molde. También pasó por alto el Apolo de Praxiteles en el gimnasio, «una escultura de poco valor artístico», la denominó. ¡Oh, Quinto Delio, eres un idiota!

—No subestimemos al hombre sólo porque no sepa distinguir a Fidias de una copia en yeso napolitana —dijo Cleopatra—. Lo que su lista me dice es que Antonio está desesperado por tener dinero. Un dinero que yo, por mi parte, no pretendo darle.

Cha’em entró, acompañado por su esposa.

—¡Tacha, por fin! ¿Qué dice el cuenco de Antonio?

El suave y hermoso rostro permaneció impasible; Tach’a era una sacerdotisa de Ptah, entrenada desde casi su nacimiento a no mostrar sus emociones.

—Los pétalos de loto formaron un dibujo que nunca había visto, hija de Ra. No importa cuántas veces los lancé en el agua, el dibujo siguió siendo el mismo. Sí, Isis aprueba a Marco Antonio para engendrar a tus hijos, pero no será fácil y no ocurrirá en Tarsus, sino en Egipto, sólo en Egipto. Su simiente es demasiado débil, debe alimentarse con los zumos y frutas que fortalecen la simiente del hombre.

—¿Si el dibujo es tan único, Tacha, mi madre, cómo puedes estar tan segura de lo que dicen los pétalos?

—Porque fui a consultar el papiro sagrado, faraón. Mis lecturas sólo son las últimas en tres mil años.

—¿Debo rehusar ir a Tarsus? —le preguntó Cleopatra a Cha’em.

—No, faraón. Mis propias visiones dicen que Tarsus es necesario. Antonio no es el dios que vino del oeste, pero tiene algo de su misma sangre. Suficiente para nuestros propósitos, que no son criar un rival para Cesarión. Lo que necesita es una hermana con quien casarse y algunos hermanos, que le serán sus leales subordinados.

Cesarión entró, chorreando agua.

—Mamá, acabo de hablar con Quinto Delio —dijo, y se dejó caer en un diván mientras Charmian corría a buscar toallas.

—¿Eso has hecho? ¿Dónde has ido? —preguntó Cleopatra con una sonrisa.

Los grandes ojos más verdes que los de César pero carentes de la mirada peculiar de su progenitor se entrecerraron en una expresión divertida.

—Cuando fui a nadar, él chapoteaba. ¿Te lo puedes imaginar? ¡Chapoteando! Me dijo que no sabía nadar, y me confesó que él nunca ha sido un contubernalis en ningún ejército importante. Es un soldado de salón.

—¿Tuviste una conversación interesante, hijo mío?

—Lo engatusé, si es a eso a lo que te refieres. Sospechaba que alguien nos había advertido de su llegada, pero hasta el momento en que lo dejé estaba seguro de que nos había pillado por sorpresa. Fue la noticia que navegábamos para Tarsus lo que le hizo sospechar. Así que dejé caer que a finales de abril es el momento del año cuando sacamos todos nuestros barcos de los cobertizos, los calafateamos y ejercitamos a sus tripulaciones. «¡Qué encuentro tan afortunado!», dije. Estoy dispuesto a ir en lugar de andar lidiando durante días con los barcos arriba y abajo.

«Y ni siquiera todavía tiene seis años —pensó Sosigenes—, este chico ha sido bendecido por todos los dioses de Egipto.»

—No me ha gustado que dijeras que estabas dispuesto a ir —dijo su madre con el entrecejo fruncido mientras el brillante y ansioso rostro perdió su animación.

—¡Mamá! ¡No puedes decirlo en serio! Voy a ir, debo ir contigo.

—Alguien tiene que gobernar en mi ausencia, Cesarión.

—¡Yo no! ¡Soy demasiado joven!

—Lo bastante mayor, y es suficiente. Nada de Tarsus para ti.

Aquel veredicto rompió la vulnerabilidad de un niño de cinco años, y una inconsolable pena se apoderó de Cesarión, el típico dolor que sólo un niño puede sentir al verse privado de una nueva experiencia deseada con tremenda pasión. Se echó a llorar, pero cuando su madre fue a consolarlo, la apartó con tanta violencia que ella se tambaleó y él salió corriendo de la habitación.

—Lo superará —dijo Cleopatra, muy tranquila—. Vaya, sí que es fuerte.

—¿Lo superará? —se preguntó Tach’a, que veía a un Cesarión diferente, dividido, dolorosamente solo. Él era de César, no de Cleopatra, y ella no lo comprendía. No era la oportunidad de pasearse como un niño rey lo que le hacía ansiar ir a Tarsus, era la oportunidad de ver nuevos lugares, aliviar su inquietud en aquel pequeño mundo que habitaba.

Dos días más tarde la flota real estaba reunida en la gran bahía, con el enorme navío de Filopátor amarrado en el muelle, en el pequeño anexo conocido como Rada Real.

—¡Oh, dioses! —exclamó Delio, que la miró boquiabierto—. ¿Es todo más grande en Egipto que en el resto del mundo?

—Eso es lo que nos agrada creer —respondió Cesarión, quien por razones que él solo conocía había tomado el hábito de seguir a Delio por todas partes.

—¡Es una barcaza! ¡Zozobrará y se hundirá!

—Es un barco, y no una barcaza —le explicó Cesarión—, los barcos tienen quilla, las barcazas, no —continuó como un maestro—, y la quilla del Filopátor fue tallada de un enorme cedro cortado en el Líbano; en aquel entonces éramos dueños de Siria, el Filopátor fue construido correctamente, con su quilla, sus sentinas y un casco de fondo plano. Tiene muchísimo espacio bajo cubierta, y, ¿lo ves?, los dos bancos de remeros están en el exterior. No está lastrado por el peso interior ni por las batangas El mástil tiene cien pies de altura, y el capitán Agatocles ha decidido mantener la vela latina a bordo por si acaso el viento es bueno. ¿Ves el mascaron? Es el propio Filopátor que marcha delante de nosotros.

—Sabes mucho —dijo Delio, que no entendía demasiado de barcos, incluso después de aquella lección.

—Nuestras flotas viajan a la India y a Taprobane. Mamá me ha prometido que cuando sea mayor me llevará al Sinus Arabicus para verlos zarpar. ¡Me encantaría ir con ellos! —De pronto, el chico se puso rígido y preparado para la fuga—. ¡Allí está mi niñera! ¡Es un asco tener una niñera! —Se alejó a la carrera, dispuesto a eludir a la pobre criatura que no era rival para su pupilo.

No mucho después, un sirviente vino a buscar a Quinto Delio; era hora de subir a su barco, que no era el Filopátor. No sabía si estar agradecido o lamentarlo. La nave de la reina, sin duda, navegaría detrás, a cierta distancia de los demás, con todas las comodidades y los lujos preceptivos.

Aunque Delio no lo sabía, los constructores de Cleopatra habían hecho cambios en su nave, lo que había propiciado que ésta superara las pruebas marítimas sorprendentemente bien. Medía trescientos cincuenta pies de eslora, y cuarenta pies de manga. El faraón no estaría alojado cerca de los marineros; por consiguiente, bajo cubierta acomodaron a los ciento cincuenta hombres que tripulaban el Filopátor, la mayoría de ellos casi locos de terror al pensar que navegarían por el mar.

La vieja sala de recepción la convirtieron en el dominio del faraón, lo bastante grande como para albergar un espacioso dormitorio, otro para Charmian e Iras y un comedor con veintiún divanes. La arcada con columnas con capiteles de loto —lo único que se conservó de origen— acababa por delante del mástil en una tarima elevada, techada con tejas de loza fina y apoyada con una nueva columna en cada esquina. Delante había una sala de recepción un poco más pequeña que la otra para que Sosigenes y Cha’em pudiesen tener sus propias habitaciones. Y más adelante, hábilmente oculta en la proa, había una área de cocina abierta. En los cruceros por el río, la mayoría de las comidas se preparaban en la costa; el fuego siempre era un peligro a bordo. Pero en el mar no había costa donde cocinar.

Cleopatra había llevado con ella a Charmian e Iras, dos mujeres rubias de impecable descendencia macedonia que habían sido sus compañeras desde la infancia. Suya había sido la tarea de seleccionar a treinta muchachas para viajar con el faraón hasta Tarsus; debían ser hermosas de rostro y voluptuosas de cuerpo, pero ninguna podía ser una prostituta. La paga era de diez dracmas de oro, una pequeña fortuna, pero no era la paga lo que las reconciliaba con lo desconocido, sino las prendas que les habían dado para vestir en Tarsus: transparentes telas de oro y plata, brocados resplandecientes con hilos de metal, linos traslúcidos en todos los tonos del arco iris, lanas tan finas que se pegaban a sus cuerpos como si estuviesen mojadas. Una docena de niños hermosos y quince bárbaros muy altos con magníficos físicos habían sido comprados en los mercados de esclavos de Pelusium. Todos los varones a la vista estaban vestidos con faldellines bordados que parecían colas de pavo real. Cleopatra había decidido que el pavo real debía ser el tema del Filopátor, por eso se había gastado mucho oro en comprar plumas de pavo real para hacer llorar a Antonio.

La flota zarpó el primer día de mayo y con la vela, el Filopátor mostró su popa despreciativamente al resto. El único viento que se hubiese opuesto a su rumbo norte, el etesio, no soplaba en aquella época del año. Una fuerte brisa del sudeste llenaba las velas de las flotas y hacía la vida mucho más fácil para los remeros, No se presentó ninguna tempestad que los obligase a buscar refugio a lo largo del camino, y el piloto a bordo del Filopátor, en la vanguardia, identificaba cada punto de tierra en la costa siria sin vacilar. Al llegar al cabo de Heraclea, que miraba a la punta de la costa de Chipre, vino a ver a Cleopatra.

—Su majestad, tenemos dos alternativas —manifestó, de rodillas.

—¿Cuáles son, Palamedes?

—Continuar a la vista de la costa cilicia, hasta llegar al promontorio de Rhosicum, y luego cruzar por lo alto del Sinus Isicus hasta las desembocaduras de los grandes ríos de Cilicia Pedia. Eso significa bancos de arena y bajíos y, por ende, una navegación lenta.

—¿Cuál es la otra alternativa?

—Salir aquí a mar abierto y navegar casi al noroeste (algo posible con este viento) hasta que alcancemos la costa de Cilicia en algún lugar cerca de la desembocadura del río Cidno.

—¿Cuál es la diferencia de tiempo en el mar, Palamedes?

—Eso es difícil de decir, su majestad, pero quizá tanto como diez días. Los ríos de Cilicia Pedia estarán desbordados, una dificultad adicional si nos mantenemos por la costa. Pero Hlebes comprender que la segunda alternativa es peligrosa. Una tormenta o un cambio en la dirección del viento podría enviarnos de Livia a Grecia.

—Correremos el riesgo y navegaremos por mar abierto. Los dioses fluviales de Egipto, que el padre Neptuno quizá no esperaba que apareciesen en las enormes extensiones de su reino, demostraron ser lo bastante poderosos como para mantener a la flota navegando sin error hacia la boca del río Cidno. O quizá el padre Neptuno, un dios romano, había cerrado un trato con sus colegas egipcios. Con independencia de cualquiera de las dos razones, el décimo día de mayo la flota se congregó a barlovento de la barra del Cidno. No era un buen momento para cruzar, con la corriente crecida que se oponía a la entrada. ¡Ahora, los remeros se ganarían su paga!

El paso estaba claramente marcado con pilones pintados; entre ellos, las barcazas trabajaban infatigablemente para dragar la arena y el fango. Ningún barco de la flota tenía quillas profundas, sobre todo el rechoncho Filopátor, construido para la navegación fluvial. Incluso así, Cleopatra mandó que la flota la precediese, con el deseo de que Delio tuviese tiempo de decirle a Antonio que ella estaba aquí.

Delio encontró a Antonio aburrido e inquieto, pero todavía sobrio.

—¿Qué? —preguntó Antonio, que miró a Delio con mal humor mientras señalaba la superficie de la mesa, cubierta con pergaminos y papeles—. ¡Mira todo esto! ¡Son facturas o malas noticias! ¿Has tenido éxito? ¿Viene Cleopatra?

—Cleopatra está aquí, Antonio. He viajado en un barco de su flota, que ahora mismo está fondeando río abajo. Veinte trirremes, todos navales; mucho me temo que no hay oportunidades de comercio.

La silla raspó contra el suelo. Antonio se levantó y fue a la ventana, y sus movimientos hicieron que Delio advirtiese de nuevo lo ágiles que podían ser algunos hombretones.

—¿Dónde está ella? Espero que le hayas dicho al capitán del puerto que le asigne los mejores fondeaderos.

—Sí, pero tardará algún tiempo. Su barco es tan largo como tres galeras de guerra griegas de los viejos tiempos, así que no puede deslizarse entre dos barcos mercantes ya fondeados. El capitán del puerto tendrá que mover siete de ellos; no está muy feliz, pero lo hará. Hablé en tu nombre.

—Un barco lo bastante grande como para albergar a un titán, ¿eh? ¿Cuándo lo veré? —preguntó Antonio con expresión ceñuda.

—Mañana por la mañana, una hora después del alba. —Delio exhaló un suspiro de contento—. Ha venido sin apenas quejarse y con todo el lujo posible. Creo que quiere impresionarte.

—Entonces me ocuparé de que no lo haga. ¡Cerda presuntuosa!

Al día siguiente, cuando el sol asomaba por encima de los árboles al este de Tarsus, Antonio cabalgó en un caballo de pelaje apagado hasta la ribera más apartada del Cidno, envuelto en una capa oscura y sin ninguna escolta. Ver primero al enemigo era una ventaja; servir con César se lo había enseñado. «¡Oh, el aire huele dulce! ¿Qué estoy haciendo en una ciudad saqueada cuando hay marchas que hacer, batallas por librar?», se preguntó a si mismo, consciente de la respuesta. «Estoy aquí para ver si la reina de Egipto responderá a mis llamadas». Y aquella otra cerda presuntuosa de Glafira está comenzando a molestarme de aquella manera que las mujeres orientales han perfeccionado: dulce y lacrimógenamente, cargada con suspiros y susurros. ¡Ah, Fulvia! Cuando ella gruñe, el hombre sabe que le está gruñendo. Rugidos, gruñidos, chillidos. Tampoco importa recibir un coscorrón en la oreja, siempre que al hombre no le importe que, en represalia, cinco uñas le abran surcos en el pecho.

¡Ah, allí había un buen lugar! Se desvió y se apeó del caballo para ir a una roca plana que se alzaba varios pies por encima de la orilla. Sentado allí tendría una visión perfecta de la nave de Cleopatra que navegaba Cidno arriba hasta su fondeadero. No estaba más allá de cincuenta pasos del canal, y tan cerca de la orilla que veía a un pequeño pájaro de brillante plumaje anidado en el alero de un almacén junto al muelle.

El Filopátor remontó el río a la velocidad de un hombre que macha a paso enérgico, y dejó boquiabierto a Antonio mucho antes de que llegase a su altura. Porque lo que veía era un mascarón de proa en medio de un nebuloso halo dorado; un hombre de piel oscura vestido con un faldellín blanco, un collar, un cinturón de oro y gemas y un enorme tocado rojo y blanco. Sus pies desnudos rozaban las olas que rompían a cada lado de la proa y en su mano derecha sostenía una lanza dorada. Los mascarones no eran del todo desconocidos en aquel lugar, pero no tan enormes u ocupando gran parte de la proa. ¿Aquel hombre era algún antiguo rey?

Todo parecía de oro; el barco estaba recubierto de oro desde la línea de flotación hasta lo más alto del mástil, y lo que no ara de oro estaba pintado con azules y verdes pavo real salpicados con un polvo de oro. Los techos de las construcciones de cubierta eran de tejas de loza fina de vividos azules y verdes, y toda una arcada de columnas con capiteles de lotos se extendían por la cubierta. ¡Incluso los remos eran de oro! Y las gemas brillaban por todas partes. ¡Aquel barco solo ya valía diez mil talentos de oro!

Le llegó el aroma de los perfumes, el sonido de las liras y las flautas y el canto de un coro invisible; muchachas hermosas con vestidos de gasas lanzaban flores desde cestos dorados, y hermosos niños con faldellines de plumas de pavo real colgaban de las velas blancas como la nieve. La enorme vela, desplegada para ayudar a los remeros, que remaban contracorriente, mostraba dos cabezas de bestias entrelazadas —una cobra real y un buitre— y un extraño ojo del que colgaba una larga lágrima negra.

Había plumas de pavo real por doquier, pero en ninguna parte más abundantes que alrededor de una alta tarima de oro emplazada delante del mástil. En el trono estaba sentada una mujer vestida con plumas de pavo real, y su cabeza mostraba la misma corona roja y blanca que llevaba el hombre del mascarón. Sus hombros resplandecían con las joyas de un ancho collar de oro, y un ancho cinturón del mismo tipo rodeaba su cintura. El cayado del pastor y un látigo de oro con lapislázuli cruzaban su pecho, y su rostro llevaba tanto maquillaje que era imposible saber qué aspecto tenía; su expresión era impasible.

El barco pasó delante de él lo bastante cerca como para ver lo ancho y maravilloso que era; la cubierta estaba pavimentada con tejas de loza fina azules y verdes que hacían juego con los tejados. Un barco pavo real, una reina pavo real. «Bueno —pensó Antonio, furioso sin ninguna razón—, ya verá quién es el gallo en el gallinero de Tarsus.»

Cruzó el puente que llevaba a la ciudad a todo galope, se apeó del caballo en la puerta del palacio del gobernador y entró dando voces para llamar a sus sirvientes.

—¡Toga y lictores ahora!

Así pues, cuando la reina envió a su chambelán, el eunuco Filo, a informar a Marco Antonio de que ella había llegado, Filo fue informado de que Marco Antonio estaba en el ágora escuchando casos de ciudadanos en nombre del fisco y que no podía ver a su majestad hasta el día siguiente.

Tal había sido en realidad la intención de Antonio, que lo habían anunciado formalmente en el tribunal en el ágora. Cuando ocupó su lugar en el tribunal vio lo que había esperado: un centenar de litigantes, al menos otros tantos abogados, varios centenares de espectadores y unas cuantas docenas de vendedores de bebidas, bocadillos, golosinas, sombrillas y abanicos. Incluso en mayo en Tarsus hacía calor. Por aquella razón su corte estaba a la sombra de una marquesina roja que tenía bordado SPQR en los faldones cada pocos pasos alrededor de todo el reborde. En lo alto del tribunal de piedra estaba sentado Antonio en su silla curul de marfil, con doce lictores vestidos de rojo a cada lado y Lucilio sentado a una mesa llena de pergaminos. El actor más nuevo en este drama era un centurión mayor que estaba en una esquina del tribunal, vestido con una cota de escamas doradas, polainas doradas, el pecho cargado con faleras, armillas y collares y, en la cabeza, un casco dorado cuya crin escarlata se extendía a los lados como un abanico. Pero el pecho cargado con condecoraciones por actos de valor no era lo que asustaba a aquella audiencia. De hecho, el miedo lo provocaba la larga espada gala que el centurión sujetaba entre las manos, con la punta apoyada en el suelo. El papel del centurión era el de recordarles a los ciudadanos de Tarsus que Marco Antonio tenía el poder absoluto sobre ellos, y podía ejecutar a cualquiera por cualquier cosa. Si se le pasaba por la cabeza dar una orden de ejecución, entonces el centurión la ejecutaría en el acto. No es que Antonio tuviese ninguna intención de ejecutar ni tan sólo a una mosca o a una araña, pero ya que los orientales estaban acostumbrados a ser gobernados por personas que ejecutaban tan caprichosa como habitualmente, ¿por qué desilusionarlos? Algunos casos eran interesantes, y otros hasta entretenidos. Antonio se ocupó de ellos con la eficiencia y el distanciamiento que los romanos parecían poseer, ya fuesen miembros del proletariado o de la aristocracia: personas que comprendían las leyes, el método, la rutina, la disciplina, aunque Antonio estaba menos dotado de estas esenciales cualidades romanas que la mayoría. Incluso así, realizó su tarea con vigor, y algunas veces hasta con saña. De pronto, una conmoción en la multitud hizo que un litigante perdiese el control en el momento en que iba a pasar su caso a un abogado bien remunerado que estaba a su lado, lo que provocó que Marco Antonio volviera la cabeza y frunciera el entrecejo.

La multitud se había separado, con un suspiro de asombro, para permitir el paso de una pequeña procesión encabezada por un hombre de cabeza afeitada y piel morena vestido de Manco, con una cadena de oro alrededor del cuello que aparentaba valer una fortuna. Detrás de él caminaba Filo el chambelán ataviado con lino azul y verde, el rostro maquillado delicadamente, el cuerpo resplandeciente con joyas. Pero no era nada comparado con lo que venía tras ellos: una amplia litera de oro con el techo de loza fina y plumas de pavo real en los podes de las esquinas. La cargaban ocho enormes hombres negros como el carbón, con el mismo tinte púrpura en sus pieles.

Vestían faldellines de plumas, collares y brazaletes de oro y resplandecientes tocados nemes también de oro.

La reina Cleopatra esperó hasta que los porteadores bajasen suavemente la litera, luego, sin esperar ayuda para apearse, se deslizó ágilmente y se acercó a los escalones del tribunal romano.

—Marco Antonio, me has llamado a Tarsus. Estoy aquí —dijo ella con una voz clara y fuerte.

—¡Tu nombre no aparece en mi lista de casos para hoy, señora! Tendrás que solicitárselo a mi secretario, pero te aseguro que será el primero de mi lista mañana por la mañana —respondió Antonio con la cortesía debida a un monarca pero sin deferencia.

Ella rabiaba por dentro. ¡Cómo se atrevía este palurdo romano a tratarla como a cualquier otro! Había venido al ágora para mostrarlo como el paleto que era y hacer exhibición de su inmenso poder y autoridad a los tarsos, que apreciarían su posición y no pensarían muy bien de Antonio por haberla escupido metafóricamente. Él no estaba ahora en el foro romano, aquéllos no eran empresarios romanos (todos ellos se habían marchado porque no tenían beneficios que ganar), sino personas que estaban próximas a su gente de Alejandría, sensibles a las prerrogativas y derechos de los monarcas. ¿Les importaba verse apartados por la reina de Egipto? ¡No, se vanagloriaban de la distinción! Todos habían visitado el muelle para maravillarse ante el Filopátor, y habían venido al ágora convencidos de que se habían pospuesto sus casos. Sin duda, Antonio creía que valorarían sus principios democráticos al verlos a ellos primero, pero no era así como funcionaba el cerebro oriental. Estaban asombrados, inquietos y molestos. Cleopatra, al permanecer de pie tan humildemente delante del tribunal, demostraba a los tarsos lo arrogantes que eran los romanos.

—Gracias, Marco Antonio —dijo ella—. ¿Quizá si no tienes ningún compromiso para la cena podrías venir a mi barco esta noche? ¿Te parece bien al anochecer? Es más cómodo cenar después de que el calor haya desaparecido del aire.

Él la miró con una chispa de furia en los ojos; de alguna manera, lo había puesto en una posición incómoda, lo veía en los rostros de la multitud, que se inclinaba y saludaba siempre manteniendo la distancia con la persona real. En Roma, ella podía haber sido asaltada, pero ¿aquí? Al parecer, nunca. ¡Maldita mujer!

—No tengo planes para la cena —respondió brevemente—. Puedes esperarme al anochecer.

—Te enviaré mi litera, imperator Antonio. Siéntete en libertad de traer a Quinto Delio, Lucio Poplicola, a los hermanos Saxa, Marco Barbado y a cincuenta y cinco más de tus amigos.

Cleopatra se subió ágilmente a la litera. A continuación, los porteadores cogieron las varas y giraron la litera, que no era un simple diván, ya que la parte frontal y la trasera eran iguales para permitir que su ocupante fuese visto correctamente desde todos los ángulos.

—Continúa, Melanto —le dijo Antonio al litigante, que se había visto interrumpido en mitad de una frase por la llegada de la reina.

El asombrado Melanto se volvió indefenso a su muy bien remunerado abogado, los brazos abiertos de asombro. El hombre mostró su competencia al continuar el caso como si no se hubiese producido ninguna interrupción.

A los sirvientes les llevó un rato encontrar una túnica lo bastante limpia para que Antonio vistiese en la cena del barco; las togas eran demasiado incómodas para este tipo de cenas y había que descartarlas, y tampoco eran convenientes las botas (su calzado preferido), demasiados cordones para atar y desatar. ¡Oh, cuánto daría por llevar en su cabeza una corona al valor! César había llevado sus hojas de roble en todas las ocasiones públicas, pero este privilegio sólo lo consiguió por su valor extremo en el combate en su juventud. Como Pompeyo Magno, Antonio nunca había ganado una corona, por muy valiente que siempre hubiera sido.

La litera esperaba. Antonio, fingiendo que todo aquello era muy divertido, se acomodó y le ordenó a su grupo de amigos, entre risas y bromas, que caminasen alrededor de la litera. El artilugio causó admiración, pero no tanto como sus porteadores, una fascinante rareza; incluso en los más grandes y variados mercados de esclavos no aparecían hombres negros a la venta. En Italia eran tan escasos que se los apropiaban los escultores. Pero aquéllos sólo eran mujeres y niños, y en contadas ocasiones de sangre pura como los porteadores de Cleopatra; la belleza de su piel, lo apuesto de sus rostros, la dignidad de sus portes eran motivo de admiración. ¡Qué sensación causarían en Roma! «Aunque —pensó Antonio—, sin duda, ella los había tenido en su residencia cuando había vivido en Roma. Yo, sencillamente, nunca los vi.»

Antonio observó que la pasarela era de oro excepto en la balaustrada, que parecía hecha de una rara madera de cítrico, y la cubierta de tejas de loza fina estaba sembrada con pétalos de rosas que soltaban un suave perfume cuando se las pisaba. Cada pedestal soportaba un jarrón dorado con plumas de pavo real o una valiosísima obra de arte criselefantino, marfil tallado con incrustaciones de oro. Hermosas muchachas cuyos delicados cuerpos se mostraban a través de túnicas de tul los llevaron por la cubierta entre columnas hasta un par de grandes puertas de oro con bajorrelieves hechos por algún maestro. En el interior había un gran salón con las ventanas bien abiertas para dejar entrar todas las brisas; las paredes, de madera de cítricos; la marquetería, de esplendorosos y complejos diseños, y el suelo, cubierto con un manto de pétalos de rosas de un pie de profundidad.

«¡Me está provocando! —pensó Antonio—. ¡Me está provocando!»

Cleopatra le esperaba, vestida ahora con transparentes capas de gasa que iban desde el ámbar oscuro abajo hasta el amarillo pálido arriba. El estilo no era griego, romano ni asiático, sino algo propio, entallado, que se abría en las faldas, el corpiño bien apretado para mostrar sus pequeños pechos; los delgados brazos estaban suavizados por amplias mangas que acababan en los codos para dejar espacio a los brazaletes en los antebrazos. Alrededor del cuello llevaba una cadena de oro de la que colgaba, encerrado en una jaula del más fino oro, una única perla del tamaño y el color de una fresa. La mirada de Antonio se sintió atraída hacia ella inmediatamente —acompañada de una exclamación— y, después, alcanzó su rostro, asombrada.

—Conozco esa joya —dijo.

—Sí, supongo que sí. César se la dio a Servilia hace muchos años para sobornarla cuando rompió el compromiso de Bruto con su hija, pero Julia murió y después Bruto, y Servilia perdió todo su dinero en la guerra civil. El viejo Faberio Margarita la valoró en seis millones de sestercios, pero cuando ella fue a vendérsela le pidió diez millones. ¡Tonta! Yo le hubiese pagado veinte millones por tenerla. Pero, según escuché, los diez millones no fueron bastante para librarla de sus deudas. Bruto y Casio perdieron la guerra, así que eso se comió una parte de su fortuna, y Vatia y Lépido la sangraron hasta el final, y eso acabó con la otra parte. —Cleopatra hablaba con un tono risueño.

—Es verdad que en estos días ella es pensionista de Ático.

—También escuché decir que la esposa de César se suicidó.

—¿Calpurnia? Bueno, su padre, Piso, quería casarla con algún imbécil dispuesto a pagar una fortuna por el privilegio de acostarse con la viuda de César, pero ella no quiso hacerlo. Piso y su nueva esposa te hacían vivir un infierno, y ella detestaba tener que abandonar la domus Publica. Se cortó las venas. Pobre mujer. Siempre me gustó. También me gustaba Servilia. A las que odiaba era a las esposas de los Hombres Nuevos (Terencia de Cicerón, Valeria Messala de Pedio, Fabia de Hirtio). Eso lo comprendo —dijo Antonio con una sonrisa.

Mientras hablaban, las muchachas llevaban a sus respectivos divanes al fascinado grupo que Antonio había traído con él; cuando estuvieron instalados, Cleopatra lo cogió del brazo y lo llevó hasta el diván, al final de la U, y lo colocó en el locus consularis.

—¿Te importa si no tenemos a un tercer compañero en nuestro diván? —preguntó.

—En absoluto.

No había acabado de sentarse cuando trajeron el primer plato, un surtido de exquisiteces que varios gourmets consagrados de su grupo aplaudieron entusiasmados. Pequeñas aves que se comían con huesos y todo, huevos rellenos con deliciosas pastas, langostinos hervidos, langostinos a la brasa, langostinos en broquetas y asados con champiñones, alcaparras gigantes, ostras y almejas traídas a galope desde la costa y otro centenar de platos igual de deliciosos que se comían con los dedos. Luego llegó el plato principal, corderos enteros asados en espitones, capones, faisanes, carne de cría de cocodrilo (según los gourmets, una delicia), guisos y estofados condimentados de varias e innovadoras maneras y pavos reales enteros asados servidos en bandejas de oro con todas las plumas vueltas a colocar en el orden correcto y las colas abiertas.

—Hortensio sirvió el primer pavo real asado en un banquete en Roma —comentó Antonio, y se rio—. César dijo que tenía el gusto de una vieja bota militar, sólo que la bota era más tierna.

—Muy típico. —Cleopatra se rio—. Le servías a César un potaje de lentejas, garbanzos y judías secas con un trozo de tocino salado y era feliz. ¡No era amante de la comida!

—Una vez mojó el pan en aceite rancio y ni siquiera se dio cuenta.

—Pero tú, Marco Antonio, aprecias la buena comida.

—Sí, algunas veces.

—El vino es Chian. No debes beberlo aguado.

—Tengo la intención de mantenerme sobrio, señora.

—¿Por qué?

—Porque un hombre que trata contigo necesita tener el seso despierto.

—Lo tomo como un cumplido.

—La edad no ha mejorado tu aspecto —dijo cuando trajeron los dulces, al parecer, indiferente a cómo podría interpretar cualquier mujer aquella referencia a su aspecto.

—Mi encanto nunca tuvo nada que ver con mi aspecto —manifestó ella sin molestarse—. A César le atraían mi voz, mi inteligencia y mi posición real. Sobre todo le agradaba que aprendiera idiomas con la misma facilidad que él. César me enseñó latín, y yo le enseñé a él egipcio demótico y clásico.

—Tu latín es impecable.

—También lo era el de César. Por eso lo es el mío.

—No has traído a tu hijo.

—Cesarión es faraón. Lo dejé para que gobernase.

—¿A los cinco años?

—Casi seis, y va para los sesenta. Es un chico maravilloso. Confío en que mantendrás tu promesa y lo presentarás al Senado como heredero de César en Egipto. Él debe poseer de manera indiscutible el trono, lo que significa que Octavio ha de entender que no es ninguna amenaza para Roma, y sí un buen cliente-rey de sangre mitad romana que no puede ser de ningún beneficio en Roma. El destino de Cesarión está en Egipto, y Octavio tiene que comprenderlo.

—Estoy de acuerdo, pero no es el momento adecuado para llevar a Cesarión a Roma y ratificar nuestros tratados con Egipto. Hay problemas con Italia, y no puedo interferir en lo que sea que Octavio hace para solucionar estos problemas. Heredó Italia como parte de nuestro acuerdo en Filipos, y lo único que yo quiero del lugar son tropas.

—Como romano ¿no sientes cierta responsabilidad por lo que está ocurriendo en Italia, Antonio? —preguntó ella con el entrecejo fruncido—. ¿Es prudente y políticamente correcto dejar que Italia sufra tanto de la hambruna y de las diferencias económicas entre los empresarios, los terratenientes y los soldados veteranos? ¿No tendrías que haberte quedado tú, Octavio y Lépido en Italia y solucionar primero sus problemas? Octavio no es más que un muchacho, es imposible que tenga la sabiduría o la experiencia para triunfar. ¿Por qué no ayudarlo en lugar de ponerle trabas? —Soltó una risa áspera y se golpeó el corpiño—. Nada de todo esto le beneficia, pero continúo pensando en el embrollo que César dejó atrás en Alejandría y en cómo tuve que conseguir que todos sus ciudadanos cooperasen en lugar de montar una guerra entre clases. Fracasé porque vi que las guerras sociales son desastrosas. César me dejó este consejo, pero no fui lo bastante inteligente para utilizarlo. Pero si volviese a ocurrir de nuevo sabría cómo resolverlo. Lo que está ocurriendo en Italia es una variación de mis propios problemas. ¡Olvida tus diferencias con Octavio y Lépido y trabajad unidos!

—Antes prefiero estar muerto que darle a ese muchacho la más mínima ayuda —masculló Antonio.

—Las personas son mucho más importantes que un muchacho pretencioso.

—¡No, no lo son! Espero que Italia muera de hambre, y haré todo lo posible para acelerar el proceso. Por eso tolero a Sexto Pompeyo y sus almirantes. Hacen imposible que Octavio alimente a Italia, y cuantos menos impuestos pagan los empresarios, menos dinero tiene Octavio para comprar tierra para dar a los veteranos. Con los terratenientes atizando el fuego, Octavio acabará quemado.

—Roma ha construido un imperio con la gente de Italia desde el norte del río Padus hasta la punta de Bruttium. ¿No se te ha ocurrido que, al insistir en que podrás reclutar tropas en Italia, en realidad estás diciendo que ningún otro lugar puede dar tan excelentes soldados? Pero si el país muere de hambre, ellos también.

—No, no lo harán —replicó Antonio en el acto—. La hambruna sólo hace que se reenganchen. Es una ayuda.

—No a las mujeres que crían a los chicos, que crecerán para ser excelentes soldados.

—Les pagan, envían dinero a casa. Los que mueren son inútiles; libertos griegos y ancianos.

Agotada mentalmente, Cleopatra se echó hacia atrás y cerró los ojos. De las emociones que llevaban al asesinato tenía un íntimo conocimiento: su padre había estrangulado a su propia hija mayor para asegurarse el trono, y la hubiese matado a ella de no haber sido porque Cha’em y Tach’a la escondieron en Menfís mientras crecía. Pero la idea de provocar deliberadamente la hambruna y la enfermedad entre su gente le era ajena absolutamente; aquellos hombres apasionados y enfrentados mostraban una falta de piedad que no tenía límites; así, no era de extrañar que César hubiese muerto a sus manos. Su propio prestigio personal y familiar era más importante que todas las naciones, y en eso estaban más cerca de Mitrídates el Grande que lo que les hubiese gustado escuchar. El enemigo de la familia debía padecer, y para conseguirlo caminarían sobre un mar de muertos. Todavía practicaban la política de una pequeña ciudad-estado. A Cleopatra le parecía que la pequeña ciudad-estado se había convertido en la más poderosa máquina comercial y militar de la historia. Sí, Alejandro Magno había conquistado más, pero a su muerte sus conquistas se habían evaporado como humo en el cielo; sin embargo, los romanos conquistaban un poco aquí y un poco allá, pero daban lo que conquistaban a una idea llamada Roma, para mayor gloría de la idea. No obstante, eran incapaces de ver que Italia importaba más que los feudos personales. César acostumbraba a repetírselo una y otra vez: Italia y Roma eran la misma entidad. Pero Marco Antonio no hubiese estado de acuerdo.

Cleopatra estaba un poco más cerca de comprender qué clase de hombre era Marco Antonio. ¡Ah, pero estaba demasiado cansada para prolongar aquella velada! Tendría que haber más cenas, y si eso significaba que sus cocineros se volviesen locos inventando nuevos platos lo daría por bien empleado.

—Te ruego que me disculpes, Antonio. Me voy a la cama. Quédate todo lo que quieras. Filo se ocupará de ti.

Al instante, desapareció. Antonio, con expresión ceñuda, debatió si tenía que quedarse o marcharse, y decidió marcharse. El día siguiente por la noche él la invitaría a un banquete. ¡Era una mujercita extraña! Como una de aquellas niñas que dejan de comer precisamente a la edad que tendrían que estar comiendo. «Me pregunto —pensó con súbita alegría— cómo se estará arreglando Octavio con la hija que Fulvia tuvo con Clodio. ¡Ésa sí que es una chica famélica! No tiene más carne que una pulga.»

La invitación de Cleopatra a una segunda cena aquella noche llegó cuando al día siguiente Antonio se disponía a salir para el tribunal, donde sabía que la reina no volvería a presentarse de nuevo. Sus amigos hablaban tanto de las maravillas del banquete que decidió abreviar su desayuno de pan y miel y se presentó en el ágora antes de lo que lo esperaba cualquiera de los litigantes. Una parte de él aún continuaba mirando en la dirección por la que ella había llevado la parte más seria de la conversación, en la que no habían abordado el tema de si ella había apoyado a Casio. Eso se mantendría durante un día o dos, supuso, pero no era un buen augurio que ella no estuviese en absoluto intimidada. Cuando regresó al palacio del gobernador para bañarse y afeitarse con vistas a la fiesta de la noche en el Filopátor, se encontró con Glafira, que lo esperaba.

—¿No fui invitada anoche? —preguntó ella con voz filosa.

—No fuiste invitada.

—¿Estoy invitada esta noche?

—No.

—Quizá debería enviarle a la reina una breve nota para informarle de que yo también soy de sangre real y soy tu huésped aquí en Tarsus. Si lo hiciese, ella, sin duda, me incluiría en su invitación.

—Podrías, Glafira —señaló Antonio, que, de pronto, se sintió jovial—, pero no te llevaría a ninguna parte. Recoge tus cosas. Te envío de regreso a Comana mañana al amanecer.

Las lágrimas cayeron como una lluvia silenciosa.

—¡Oh, apaga el surtidor, mujer! —exclamó Antonio—. Tendrás lo que quieres, pero todavía no. Si sigues con las lágrimas, quizá no tengas nada.

Sólo en la tercera noche durante la tercera cena a bordo del Filopátor Antonio mencionó a Casio. No lograba entender cómo sus cocineros seguían presentando novedades; también sus amigos estaban perdidos en un éxtasis de manjares que les dejaba poco tiempo para observar lo que hacía la pareja en el lectus medius. Desde luego no estaban haciendo ningún avance amoroso, y liquidada esa preocupación, la visión de las preciosas muchachas era mucho más emocionante, si bien alguno de los invitados hizo elogiosos comentarios de los niños pequeños.

—Harías bien en venir a cenar mañana al palacio del gobernador —comentó Antonio, que había comido bien en cada una de las tres ocasiones pero no se había comportado como un glotón—. Dale a tus cocineros un buen merecido descanso.

—Si lo prefieres —replicó ella, indiferente; picoteaba la comida, comía como un pajarito.

—Pero antes de que honres mi residencia con tu presencia real, majestad, creo que debemos aclarar el tema de la ayuda que le diste a Cayo Casio.

—¿Ayuda? ¿Qué ayuda?

—¿No llamas ayuda a cuatro buenas legiones romanas?

—Mi querido Marco Antonio —manifestó ella con un tono de cansancio—, aquellas cuatro legiones marcharon al norte al mando de Aulo Allieno, que me hicieron creer que era un legado de Publio Dolabella, el entonces gobernador legal de Siria. Como Alejandría estaba amenazada por la plaga y también la hambruna, me alegró dar a Allieno las cuatro legiones que César había dejado aquí. Si él decidió cambiar de bando después de haber cruzado la frontera de Siria, eso no puede ser cargado a mi cuenta. La flota que te envié a ti y a Octavio se hundió en una tormenta, pero no encontrarás ningún registro de flotas donadas a Cayo Casio ni tampoco que recibiese dinero de mí, trigo o más tropas. Admito que mi virrey en Chipre, Serapio, envió ayuda a Bruto y Casio, pero me alegraría ver a Serapio ejecutado. Actuó sin órdenes mías, y eso lo hace un traidor a Egipto. Si tú no lo ejecutas, desde luego lo haré yo en mi viaje de regreso.

—Humm —gruñó Antonio con expresión ceñuda. Sabía que todo lo que ella había dicho era verdad, pero ése no era su problema; su problema era cómo conseguir que lo que había dicho ella pareciese mentira—. Puedo presentar esclavos dispuestos a declarar que Serapio actuó bajo tus órdenes.

—¿Libremente o bajo tortura? —preguntó ella sin inmutarse.

—Libremente.

—Por una minúscula fracción del oro que ansias más que Midas. ¡Venga, Antonio, seamos francos! Estoy aquí porque tu fabuloso este está en la bancarrota gracias a una guerra civil romana y de pronto Egipto parece una enorme gansa capaz de poner enormes huevos de oro. ¡Bueno, desengáñate! —dijo con un tono tajante—. El oro de Egipto pertenece a Egipto, que disfruta de la condición de amigo y aliado del pueblo romano y nunca ha roto tal confianza. Si quieres tener el oro de Egipto, tendrás que arrebatármelo por la fuerza a la cabeza de un ejército, pero incluso entonces te llevarás una desilusión. La patética lista de tesoros para encontrar en Alejandría que confeccionó Delio no es más que un huevo de oro en una enorme pila. Y dicha pila está tan bien oculta que nunca la encontrarías. No me lo arrancarás ni a mí ni a mis sacerdotes, que son los únicos que conocen su paradero, con la tortura.

No era el discurso de alguien al que se podía acobardar.

Atento al menor temblor en la voz de Cleopatra y alerta también a la menor tensión en sus manos o en su cuerpo, Antonio no percibió ninguno de dichos síntomas. Peor aún, sabía por varias cosas que César había dicho que el tesoro de los Ptolomeo estaba oculto con tanta astucia que nadie podría encontrarlo. Sin duda, los artículos de la lista de Delio podrían generar unas ganancias de diez mil talentos, pero necesitaba muchísimo más que eso. Thier o llevar en barco el ejército hasta o desde Alejandría le costaría varios miles de talentos. «¡Oh, maldita mujer! No puedo obligarla ni pegarle para convencerla. Por lo tanto, debo buscar otra manera. Cleopatra no es Glafira.»

De acuerdo con una nota entregada a Filopátor a primera hora de la mañana siguiente, el banquete que Antonio ofrecería aquella noche sería una fiesta de disfraces.

«Pero te daré una pista —decía la nota—. Si tú vienes como Afrodita, yo te recibiré como Neo Dionisio, tu compañero natural en la creación de vida.»

Así pues, Cleopatra se atavió con el disfraz griego. Capas de rosa y carmín. Sus escasos cabellos castaños estaban peinados a la manera habitual, divididos en una serie de trenzas que comenzaban en la frente y acababan en la nuca, donde estaban sujetos en un pequeño moño. La gente decía que se parecía a la piel de un melón cantalupo, algo que no estaba muy lejos de la verdad. Una mujer como Glafira le hubiese dicho —de haber visto alguna vez a Cleopatra con su atavío faraónico— que aquel estilo tan poco elegante le permitía llevar la doble corona roja y blanca egipcia con facilidad. Aquella noche, sin embargo, llevaba un velo corto de flores entretejidas, y para adornar su persona había escogido flores en el cuello, en el corpiño y en la cintura. En una mano llevaba una manzana dorada. Aquel vestido no era nada atractivo, cosa que no preocupó a Marco Antonio, poco conocedor del vestuario femenino. El único objetivo de aquella fiesta de «disfraces» era que él pudiese exhibirse para su máxima ventaja.

Como Neo Dionisio, iba desnudo de cintura para arriba y desnudo de medio muslo hacia abajo. Sus partes estaban cubiertas por un delicado trozo de gasa púrpura, debajo del cual un taparrabos hecho a medida mostraba la gran bolsa que contenía los famosos genitales de Antonio. A los cuarenta y tres años todavía estaba en su mejor momento, con aquel físico de Hércules que no mostraba ninguna señal de los muchísimos excesos que la mayoría de hombres acumulaban a aquella edad. Las pantorrillas y los muslos eran enormes, pero los tobillos eran delgados y los pectorales abultaban por encima de un vientre plano y musculoso. Sólo su cabeza parecía extraña, porque su cuello, grueso como el de un toro, la empequeñecía. El grupo de muchachas que la reina había traído con ella lo miraban y suspiraban, casi muertas de deseo por ser poseídas.

—Vaya, no tienes mucho en tu guardarropa —comentó Cleopatra, que no parecía impresionada.

—Dionisio no necesitaba mucho. Ten, una uva —dijo él, y le ofreció el racimo que tenía en una mano.

—Ten, come una manzana —replicó ella, y le extendió la mano.

—Soy Dionisio, no París. «París, muchacho hermoso, seductor de mujeres» —citó—. ¿Lo ves? Conozco bien a Homero.

—Estoy consumida por la admiración. —Ella se acomodó en el diván mientras él le cedía el locus consularis, un gesto que los puntillosos de su comitiva no apreciaron. Las mujeres eran mujeres.

Antonio lo intentó, pero su actitud de desnudo preparado para la acción no afectó en absoluto a Cleopatra. La razón por la que Cleopatra vivía no era el lado físico del amor, eso estaba muy claro. De hecho, la reina pasó la mayor parte de la velada jugando con su manzana dorada, que metió en una copa de vino rosado al tiempo que observaba cómo el azul del cristal le daba al oro un sutil tono púrpura, sobre todo cuando lo movía con un dedo.

Finalmente, desesperado, Antonio se lo jugó todo a una tirada de dados: ¡Venus, que salga Venus!

—Me estoy enamorando de ti —dijo, y le acarició el brazo.

Ella se lo apartó como quien aparta a un insecto.

—Gerrae! —gruñó.

—¡No son tonterías! —manifestó él indignado y se sentó muy erguido—. Me has embrujado.

—Mi riqueza te ha embrujado.

—¡No, no! ¡No me importaría si fueses una pordiosera!

—Gerrae!. Me pisarías como si yo no existiese.

—¡Te demostraré que te quiero! ¡Ponme una prueba!

La respuesta de Cleopatra fue inmediata.

—Mi hermana Arsinoe ha buscado refugio en el recinto de Artemisa en Éfeso. Está condenada a muerte en un juicio legal realizado en Alejandría. Ejecútala, Antonio. Una vez que ella esté muerta descansaré tranquila. Y tú me gustarás más.

—Tengo una manera mejor —manifestó Antonio con la frente perlada de sudor—. Deja que te haga el amor aquí, ahora.

Ella ladeó la cabeza y partió el velo de flores; para Delio, que miraba la escena atentamente desde su diván, Cleopatra parecía una florista borracha dispuesta a vender. Uno de sus ojos dorados se cerró, al tiempo que el otro miró a Antonio reflexivamente.

—No en Tarsus —respondió Cleopatra—. Y no mientras mi hermana viva. Ven a Egipto con la cabeza de Arsinoe y me lo pensaré.

—¡No puedo! —gritó él—. ¡Tengo mucho trabajo que hacer! ¿Por qué te crees que estoy sobrio? Se está preparando una guerra en Italia y aquel maldito muchacho lo está haciendo mejor de lo que cualquiera hubiese esperado. ¿Cómo puedes pedir la cabeza de tu propia hermana?

—Es un placer. Ella ha ido por mi cabeza desde hace años, Si sus planes se cumplen, se casará con mi hijo y después me cortará la mía de los hombros en un abrir y cerrar de ojos. Su sangre es puramente Ptolomeo y es lo bastante joven para tener hijos cuando Cesarión alcance la edad propicia. Yo soy la nieta de Mitrídates el Grande, un mestizo. Mi hijo es más mestizo todavía. Para muchas personas en Alejandría, Arsinoe representa un regreso a la línea de sangre adecuada, y si yo debo vivir, entonces ella debe morir.

Cleopatra se levantó del diván, se quitó el velo y se arrancó las tiras de azucenas del cuello y de la cintura.

—Gracias por tu magnífica fiesta, y gracias por un esclarecedor viaje al extranjero. El Filopátor no ha sido escenario de tantos agasajos durante estos últimos cien años. Mañana, él y yo navegaremos de regreso a Egipto. Ven a verme allí. Ve a ver a mi hermana a Éfeso. Es la mar de divertida. Si te gustan las arpías y gorgonas, te encantará.

—Quizá —opinó Delio después de escuchar algo de eso a la mañana siguiente, mientras el Filopátor hundía sus remos dorados en el agua y emprendía viaje—, la has asustado, Antonio.

—¿Asustado? ¿A esa víbora de sangre de hiel? ¡Imposible!

—Ella no pesa más de un talento, mientras que tú debes de andar por los cuatro. Quizá crea que morirá aplastada. —Se rio—. ¡O que tu ariete la matará! Es incluso posible que lo hagas.

—Cacat! ¡Nunca había pensado en eso!

—Conquístala con cartas, Antonio, y continúa con tus obligaciones como triunviro al este de Italia.

—¿Estás intentando empujarme, Delio? —preguntó Antonio.

—¡No, no, por supuesto que no! —se apresuró a responder Delio—. Sólo te recuerdo que la reina de Egipto ya no está en tu horizonte, mientras que sí lo están otras personas y acontecimientos.

Antonio barrió los papeles de encima de su mesa con un salvaje manotazo que hizo que Lucilio se pusiese a gatas inmediatamente para recogerlos.

—¡Estoy harto de esta vida, Delio! Que el este se pudra. Es la hora del vino y las mujeres.

Delio miró hacia abajo y Lucilio hacia arriba, en un intercambio de miradas.

—Tengo una idea mejor, Antonio —dijo Delio—. ¿Por qué no acabamos con esta montaña de trabajo durante el verano y después pasamos el invierno en Alejandría, en la corte de la reina Cleopatra?