Quinto Delio no era un hombre belicoso, ni tampoco un guerrero en la batalla. Cuando le era posible se concentraba en lo que hacía mejor, y esto era aconsejar a sus superiores de una forma tan sutil que llegaban a creer que las ideas eran verdaderamente suyas.

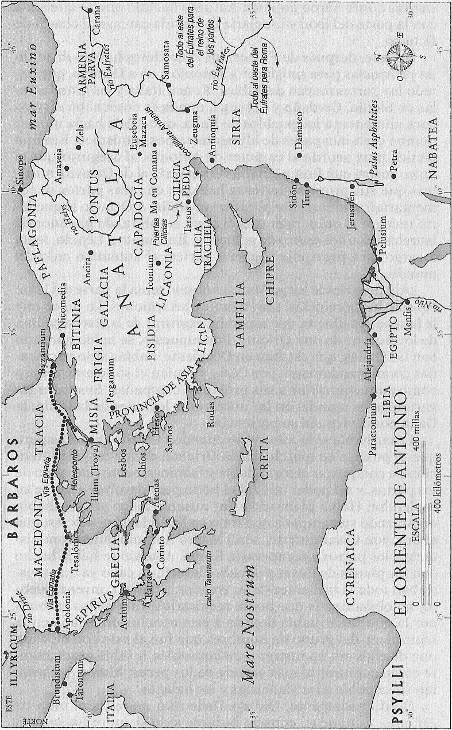

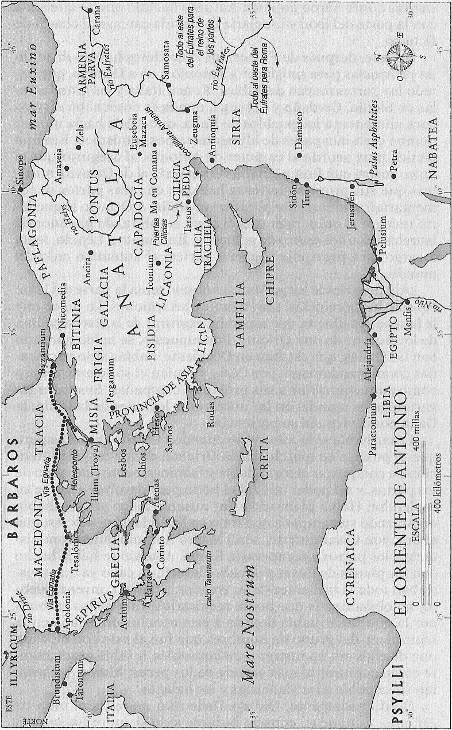

Así que después de Filipos, en cuyo conflicto ni se distinguió ni desagradó a sus comandantes, Delio decidió unir su magra persona a Marco Antonio y marchar a Oriente.

«Nunca era posible —se dijo Delio— escoger Roma; siempre se reducía a buscar alternativas en aquella masiva y convulsa lucha entre hombres determinados a controlar. —“¡No, sé sincero, Quinto Delio!”—… a gobernar Roma». Con el asesinato de César por Bruto, Casio y el resto de conjurados, todos habían creído que el primo hermano de César, Marco Antonio, heredaría su nombre, su fortuna y sus millones de clientes. Pero ¿qué había hecho César? Había escrito una última voluntad, un testamento, donde dejaba todo a su sobrino nieto de dieciocho años, Cayo Octavio. Ni siquiera había mencionado a Antonio en aquel documento, un golpe del que Antonio nunca se había recuperado, tan seguro había estado de que se calzaría las botas rojas de César. Y, muy típico de Antonio, no había hecho ningún plan para ocupar el segundo lugar. Al principio, el joven al que todos ahora llamaban Octavio era un adolescente enfermizo tan fácil de aplastar como el caparazón de un escarabajo. Sólo que no había funcionado de esa manera, y Antonio no había sabido cómo actuar con aquel astuto muchacho de rostro dulce que tenía el intelecto y la sabiduría de un hombre de setenta años. La mayoría de Roma había creído que Antonio, un notorio manirroto que necesitaba con desesperación la fortuna de César para pagar sus deudas, había sido parte de la conspiración para eliminar a César, y su conducta después del hecho sólo había reforzado la impresión. No hizo ningún intento de castigar a los asesinos; en cambio, prácticamente les había dado la total protección de la ley. Pero Octavio, apasionadamente ligado a César, había erosionado poco a poco la autoridad de Antonio y lo había forzado a declararlos fuera de la ley. ¿Cómo lo había conseguido? A través de sobornar a un buen porcentaje de las legiones de Antonio a su propia causa, ganándose al pueblo de Roma y robando los treinta mil talentos del cofre de guerra de César de una manera tan brillante que nadie, ni siquiera Antonio, había conseguido demostrar que Octavio era el ladrón. Una vez que Octavio tuvo a los soldados y el dinero no le dejó más alternativa a Antonio que la de admitirlo en el poder como un igual. Después de aquello, Bruto y Casio hicieron su envite para hacerse con el poder; aliados difíciles, Antonio y Octavio habían llevado sus legiones a Macedonia para enfrentarse a las fuerzas de Bruto y Casio en Filipos. Una gran victoria para Antonio y Octavio, que no habían resuelto la difícil pregunta de quién acabaría gobernando como Primer Hombre de Roma, un rey sin corona que rendía homenaje a la sagrada ilusión de que Roma era una república gobernada por un Senado y varias asambleas del pueblo. Juntos, el Senado y el pueblo de Roma: Senatus Populus Que Romanus, SPQR.

Así pues, Delio continuó con sus pensamientos, como era típico en él: la victoria en Filipos había sorprendido a Marco Antonio sin una estrategia viable para sacar a Octavio de la ecuación de poder, porque Antonio era una fuerza de la naturaleza, lujurioso, impulsivo, de carácter violento y sin un mínimo de previsión. Antonio poseía un gran magnetismo personal, atraía a los hombres por atesorar las virtudes más masculinas: coraje, un físico de Hércules, una bien merecida reputación como amante de las mujeres y el seso suficiente para convertirlo en un formidable orador en el Senado. Se tendía a perdonar sus debilidades porque también eran masculinas: los placeres de la carne y una insensata generosidad.

Su respuesta al problema de Octavio fue dividir el mundo romano entre ellos, complementada con una «limosna» a Marco Emilio Lépido, sumo sacerdote y propietario de una gran facción senatorial. Sesenta años de intermitente guerra civil habían acabado por hundir a Roma en la bancarrota: el pueblo —y toda Italia— gemía con los pobres salarios y la escasez de trigo para el pan, aderezado por una cada vez mayor convicción de que aquellos que los gobernaban eran tan incompetentes como venales. Poco dispuesto a ver disminuido su estatus como héroe popular, Antonio decidió que se quedaría con la parte del león y le dejaría la pútrida carcasa al chacal de Octavio.

Así que, después de Filipos, los vencedores habían dividido las provincias para satisfacer a Antonio y no a Octavio, que heredó las partes menos deseables: Roma, Italia y las grandes islas de Sicilia, Cerdefta y Córcega, donde se cosechaba el trigo para alimentar a los pueblos de Italia, que desde hacía mucho tiempo eran incapaces de alimentarse por sí mismos. Era una táctica muy acorde al carácter de Antonio, al asegurar que el único rostro que Roma e Italia verían sería el de Octavio, mientras que sus propias gloriosas hazañas en otras partes se comentarían asiduamente por Roma e Italia. A Octavio le quedaría recoger el odio, mientras él sería el esforzado ganador de laureles lejos del centro de gobierno. En cuanto a Lépido, tenía a cargo otra provincia triguera, África: el auténtico culo del mundo.

¡Ah, pero desde luego Marco Antonio tenía la parte del león! No sólo las provincias, sino también las legiones. Lo único que le faltaba era dinero, que esperaba exprimir de la eterna gallina de los huevos de oro: Oriente. Por supuesto, se había quedado con las Galias, que estaban en Occidente, habían sido pacificadas concienzudamente por César y tenían el suficiente dinero como para contribuir a sus próximas campañas. Sus fieles lugartenientes mandaban las numerosas legiones de la Galia; la Galia podía vivir sin su presencia.

César había sido asesinado cuando faltaban tres días para que se pusiera en marcha hacia Oriente, donde tenía la intención de conquistar el formidable y fabulosamente rico reino de los partos, y así poder utilizar el botín para devolver a Roma su esplendor. Había planeado estar ausente cinco años, y había organizado su campaña con todo su legendario genio. Así que ahora, con César muerto, sería Marco Antonio quien conquistaría a los partos y recuperaría Roma. Antonio se había hecho con los planes de César y decidió llevarlos a cabo ya que mostraban toda la brillantez de su creador, y con el convencimiento, no obstante, de que podía mejorarlos. Una de las razones por la que César había llegado a esta conclusión estaba en la naturaleza del grupo de hombres que fue al este con él; cada uno de ellos era un rastrero, un lameculos, y sabía exactamente cómo capturar al más grande de los peces: Marco Antonio, tan susceptible a las alabanzas y los halagos.

Desdichadamente, Quinto Delio aún no tenía el oído de Antonio, aunque su consejo hubiese sido siempre halagador, un bálsamo para el ego de Antonio. Así que, mientras cabalgaba por la Vía Egnatia en un huesudo caballo, las «pelotas» golpeadas y las piernas sin apoyo, doloridas, Quinto Delio esperaba su ocasión, que aún no había llegado cuando Antonio entró en Asia y se detuvo en Nicomedia, la capital de la provincia de Bitinia.

De alguna manera, todos los potentados y los clientes-reyes que Roma tenía en Oriente habían adivinado que el gran Marco Antonio se dirigía a Nicomedia, y se habían apresurado a ir allí por docenas para ocupar las mejores posadas o levantar lujosos campamentos en las afueras de la ciudad. Un hermoso lugar en su plácida cala de ensueño, un lugar que la mayoría de la gente había olvidado, había estado muy cerca del corazón del difunto César. Nicomedia aún se veía próspera porque César la había exonerado de los impuestos, y Bruto y Casio, que marchaban presurosamente al oeste, hacia Macedonia, no se habían aventurado lo bastante al norte para saquearla de la misma manera que lo habían hecho en cien ciudades desde Judea hasta Tracia. Por lo tanto, el palacio de mármol rosa y púrpura donde Antonio fijó su residencia pudo ofrecer a los legados como Delio una pequeña habitación donde guardar su equipaje e instalar al mayordomo de sus sirvientes, su liberto ícaro. Hecho esto, Delio salió a ver qué pasaba, y encontró la manera de hacerse con un lugar en un diván lo bastante cerca de Antonio que le permitió participar en la conversación del gran hombre durante la cena.

En los salones públicos había gran abundancia de reyes con los rostros grises y los corazones palpitantes porque habían respaldado a Bruto y Casio. Incluso el viejo rey Deiotaro de Galacia, el mayor en edad y años de servicio, había hecho el esfuerzo de venir, escoltado por dos de sus hijos que Delio supuso serían sus favoritos. Poplicola, el amigo del alma de Antonio, se lo había señalado, pero después de esto Poplicola admitió que él mismo estaba un poco perdido; demasiados rostros como para reconocerlos si se tenía en cuenta el poco tiempo de servicio prestado en el este.

Siempre con una sonrisa en los labios, Delio se movió entre los grupos vestidos de forma estrafalaria, los ojos brillantes ante el tamaño de una esmeralda o una pieza de oro sobre una cabeza peinada. Por supuesto, él conocía bien el griego, así que pudo conversar con aquellos gobernantes absolutos de lugares y gentes, su sonrisa cada vez más grande al pensar que, no obstante las esmeraldas y el oro, cada uno de ellos estaba allí para homenajear a Roma, su gobernante real. Roma, que no tenía rey, y cuyos magistrados superiores vestían una sencilla toga blanca con ribetes rojos y apreciaban más el anillo de hierro de algunos senadores que una tonelada de anillos de oro; un anillo de hierro significaba que una familia romana había estado durante quinientos años en los cargos públicos. Un pensamiento que hizo que el pobre Delio ocultase su anillo de oro de senador en un pliegue de la toga; ningún Delio había alcanzado todavía el consulado, ningún Delio había sido una persona prominente un centenar de años atrás y mucho menos quinientos. César había llevado un anillo de hierro, pero Antonio no; los Antonio no tenían antigüedad suficiente. El anillo de hierro de César había ido a parar a Octavio.

¡Oh, aire, aire! ¡Necesitaba aire fresco!

El palacio estaba construido alrededor de un enorme jardín que tenía una fuente en el centro con una larga piscina poco profunda en diagonal, hecha del mármol de Paros más blanco con temas marinos —sirenas, tritones y delfines—, y era curioso que nunca hubiese sido pintada para imitar los colores de la vida real. Aquel que había esculpido sus gloriosas criaturas había sido un maestro. Amante de las bellas artes, Delio fue hacia la fuente con tanta rapidez que no advirtió que alguien se le había adelantado, y que ahora estaba sentado y acurrucado en su ancho borde. Mientras Delio se acercaba, el hombre levantó la cabeza; por consiguiente, era imposible evitar el encuentro.

Era extranjero y, por ende, noble, porque vestía una cara túnica de brocado de púrpura tiria artísticamente entretejida con hilo de oro, y sobre la cabeza con grasientos rizos negros que parecían serpientes llevaba un casquete hecho con tela de oro. Delio había visto a suficientes asiáticos como para saber que los rizos no estaban sucios con grasa; los orientales se untaban los rizos con cremas perfumadas. La mayoría de los suplicantes reales en el interior eran griegos cuyos antepasados habían vivido en el este durante siglos, pero aquel hombre era un auténtico asiático con clase. Así lo reconoció Delio porque había muchos como él viviendo en Roma. ¡Oh, no vestidos con púrpura tiria y oro! Hombres sobrios que preferían las telas caseras de colores oscuros. Incluso así, el aspecto era inconfundible; el que estaba sentado en el borde de la fuente era judío.

—¿Puedo unirme a ti? —preguntó Delio en griego con una agradable sonrisa.

El rostro carnoso del extraño mostró también una sonrisa encantadora, además, hizo un gesto con una mano con una manicura perfecta cubierta de anillos.

—Por favor. Soy Herodes de Judea.

—Yo soy Quinto Delio, legado romano.

—No podía soportar la multitud adentro —explicó Herodes, con los gruesos labios hundidos en las comisuras—. Es un asco. Algunos de esos tipos no se han bañado desde que las comadronas los limpiaron con un trapo sucio.

—Has dicho Herodes. ¿Ni rey o príncipe delante?

—¡Tendría que haberlo! Mi padre era Antípater, un príncipe de Idumea que era la mano derecha del rey Hircano de los judíos. Luego, los sicarios de un rival al trono lo asesinaron. Él también era muy apreciado por los romanos, incluido César. Pero me ocupé de su asesino —manifestó Herodes con un tono de profunda satisfacción—. Lo observé morir chapoteando entre los podridos cuerpos de los crustáceos en Tiro.

—No es muerte para un judío —dijo Delio, que eso sí que lo sabía. Miró a Herodes con más atención, fascinado por la fealdad del hombre. Aunque sus antepasados estaban en puntos diametralmente opuestos, Herodes tenía un peculiar parecido con Mecenas, el íntimo de Octavio; ambos parecían ranas. Los ojos sobresalientes de Herodes, sin embargo, no eran azules como los de Mecenas; eran de un negro brillante como la obsidiana—. Tal como yo lo recuerdo —continuó Delio—, todo el sur de Siria se declaró partidario de Casio.

—Incluidos los judíos. Personalmente, estoy ligado al hombre, pese a todos aquellos que en la Roma de Antonio lo consideran un traidor. Me dio permiso para matar al asesino de mi padre.

—Casio era un guerrero —dijo Delio pensativamente—. De haber estado Bruto allí, el resultado de Filipos podría haber sido diferente.

—Los pájaros pían que Antonio también se vio perjudicado por un socio inepto.

—Es extraño lo fuerte que pueden piar los pájaros —respondió Delio con una sonrisa—. Entonces, ¿qué te trae a ver a Marco Antonio, Herodes?

—¿Quizá te has fijado en las cinco urracas que están entre las bandadas de ostentosos faisanes en el interior?

—No, no puedo decirte que lo hiciera. Para mí, todos me parecen un montón de ostentosos faisanes.

—¡Oh, allí están, mis cinco urracas del Sanedrín! Preservan su exclusividad a base de quedarse lo más apartadas posible del resto.

—Eso allí adentro significa que están en un rincón detrás de un pilar.

—Es verdad —asintió Herodes—, pero cuando Antonio aparezca, se abrirán paso hasta el frente, mientras aúllan y se golpean los pechos.

—Aún no me has dicho por qué estás aquí. —En realidad, tiene mucho que ver con las cinco urracas que están aquí. Las estoy vigilando como un halcón. Intentan ver al triunviro Marco Antonio y plantearle su caso.

—¿Cuál es su caso?

—Que estoy intrigando contra la legítima sucesión, y que yo, un gentil, he conseguido acercarme lo suficiente al rey Hircano y su familia para ser considerado un pretendiente a la hija de la reina Alejandra. Una versión abreviada; para escuchar la completa se tardarían años.

Delio lo miró y parpadeó sus astutos ojos color avellana.

—¿Un gentil? Creí que habías dicho que eras judío.

—No de acuerdo con la ley mosaica. Mi padre se casó con la princesa Cypros de Nabatea. Un árabe. Dado que los judíos cuentan la descendencia por la línea materna, los hijos de mi padre son gentiles.

—Entonces, ¿qué puedes conseguir aquí, Herodes?

—Todo, si me permiten hacer lo que se debe hacer. Los judíos necesitan de un pie firme que les aplaste el cuello; pregúntaselo a cualquier gobernador romano de Siria desde que Pompeyo Magno convirtió Siria en una provincia. Pretendo ser rey de los judíos, les guste a ellos o no. Lo puedo hacer, siempre y cuando me case con una princesa asmonea descendiente directa de Judas Macabeo. Nuestros hijos serían judíos, y pretendo tener muchos hijos.

—¿Entonces estás aquí para hablar en tu defensa? —preguntó Delio.

—Así es. La delegación del Sanedrín exigirá que yo y todos los miembros de mi familia seamos exiliados so pena de muerte. No se atreven a hacer eso sin el permiso de Roma.

—No hay mucho de ello cuando respaldaron a Casio el perdedor —señaló Delio alegremente—. Antonio tendrá que escoger entre dos facciones que apoyaron al hombre equivocado.

—Pero mi padre dio soporte a Julio César —manifestó Herodes—. Lo que debo hacer es convencer a Marco Antonio de que, si se me permite vivir en Judea y mejorar mi posición, siempre estaré al lado de Roma. Estuvo en Siria hace años atrás cuando Gabinio era gobernador, así que debe de ser consciente de lo revoltosos que son los judíos. Pero ¿recordará que mi padre ayudó a César?

—Humm —ronroneó Delio, que miró el arco iris que creaba el chorro de agua que salía de la boca del delfín—. ¿Por qué iba a recordar eso Marco Antonio cuando más recientemente fuiste un hombre de Casio? Si no recuerdo mal, también lo fue tu padre antes de morir.

—No soy mal abogado, puedo defender mi caso.

—Siempre que se te dé la oportunidad. —Delio se levantó, le tendió la mano a Herodes y se la estrechó cálidamente—. Te deseo lo mejor, Herodes de Judea. Si te puedo ayudar, lo haré.

—Verás que soy muy agradecido.

—¡Tonterías! —Delio se rio mientras se alejaba—. No tienes más que lo que llevas a la espalda.

Marco Antonio se había mantenido notablemente sobrio desde su marcha al este, pero los sesenta hombres de su comitiva habían esperado que Nicomedia vería la aparición de Antonio el Sibarita. Una opinión compartida por una compañía de músicos y bailarines que se habían apresurado a venir desde Byzantium ante la noticia de su llegada a la vecindad; desde Hispania hasta Babilonia, todos los miembros de la Liga de Actores Dionisíacos conocían el nombre de Marco Antonio. Entonces, para asombro general, Antonio había despedido a la compañía con una bolsa de oro y se había mantenido sobrio, aunque con una triste y nostálgica expresión en su feo y apuesto rostro.

—No se puede hacer, Poplicola —le dijo a su mejor amigo con un suspiro—. ¿No has visto cuántos potentados flanqueaban la carretera mientras llegábamos? Llenaron los salones en el momento que el mayordomo abrió las puertas. Todos están aquí para marchar sobre Roma y sobre mi. No pretendo dejar que eso ocurra. No escogí Oriente como mi jurisdicción para verme privado de los bienes que el este posee con tanta abundancia. Así que me sentaré a dispensar justicia en nombre de Roma con la cabeza clara y el estómago tranquilo. —Se rio—. ¿Oh, Lucio, recuerdas lo enfadado que se mostró Cicerón cuando vomité en tu toga en la rostra? —Otra risita y un encogimiento de hombros—. ¡La obligación, la obligación! —se reprochó a sí mismo—. Me están aclamando como el nuevo Dionisio, pero están a punto de descubrir que por el momento soy el agrio viejo Saturno. —Los ojos castaño rojizo, demasiado pequeños y juntos como para complacer a un escultor retratista, brillaron—. ¡El nuevo Dionisio! Dios del vino y el placer; debo decir que me gusta la comparación. Lo mejor que consiguieron para César fue simplemente Dios.

Poplicola, que conocía a Antonio desde que eran niños, no manifestó su creencia de que Dios era superior al dios de esto o aquello; su principal trabajo era mantener a Antonio en el gobierno; por lo tanto, recibió este discurso con alivio. Eso era lo bueno de Antonio; podía cesar bruscamente sus francachelas —en ocasiones durante meses—, sobre todo cuando asomaba su sentido de la supervivencia. Como hacía ahora. Tenía razón; la invasión de potentados significaba problemas además de un duro trabajo, por lo tanto, le correspondía a Antonio conocerlos individualmente, saber qué gobernantes conservarían sus tronos y cuáles los perderían. En otras palabras, cuáles eran los mejores para Roma.

Todo esto significaba que Delio tenía pocas esperanzas de conseguir su meta de acercarse a Antonio en Nicomedia. Entonces la fortuna entró en escena, y comenzó cuando Antonio ordenó que la cena no sería por la tarde sino al anochecer, y mientras la mirada de Antonio se movía por los sesenta romanos que entraban en el comedor, por alguna oscura razón se posó en Quinto Delio. Había algo, en él que le gustó al gran hombre, aunque no sabía bien qué era; quizá una tranquilizadora cualidad que Delio podía untar incluso sobre los temas más desagradables como un bálsamo.

—¡Eh, Delio! —gritó—. ¡Ven aquí conmigo y con Poplicola! Los hermanos Decidió Saxa se inquietaron, como también Barbatio y unos pocos más, pero nadie dijo una palabra mientras el encantado Delio dejaba caer su toga al suelo y se sentaba en la parte del diván que formaba el fondo de la U. Mientras un sirviente recogía la toga y la plegaba —una tarea difícil—, otro sirviente le quitó los zapatos a Delio y le lavó los pies. No cometió el error de usurpar el locus consularis, que ocuparía Antonio, con Poplicola en el medio. El suyo era el extremo más apartado del diván, socialmente el lugar menos deseado, pero, para Delio, ¡un gran ascenso! Sentía cómo las miradas de los demás lo taladraban, y sus mentes funcionando a todo ritmo para deducir qué había hecho para ganarse aquella promoción.

La comida era buena, aunque no lo bastante romana; demasiado cordero, pescado muy cocido, sazones peculiares, salsas extrañas. Sin embargo, había un esclavo encargado de la pimienta con un mortero a mano, y si un comensal romano podía chasquear los dedos para pedir un poco de pimienta recién molida, cualquier cosa era comible, incluso la carne hervida alemana. Fluyó el vino samio, si bien muy aguado; pero en el momento en que vio que Antonio lo bebía aguado, Delio hizo lo mismo.

Al principio no dijo nada, pero cuando retiraron los platos principales y trajeron los dulces, Antonio eructó sonoramente, se palmeó el vientre plano y suspiró, dichoso.

—¿Qué, Delio, qué piensas de este vasto despliegue de reyes y príncipes? —preguntó amablemente.

—Personas muy extrañas, Marco Antonio, en especial para alguien que nunca ha estado en Oriente.

—¿Extrañas? ¡Sí, no hay duda de que lo son! Astutos como ratas de alcantarilla, con más caras que Jano y dagas tan afiladas que nunca las sientes penetrar entre tus costillas. Es curioso que respaldasen a Bruto y Casio contra mí.

—En realidad no tan curioso —intervino Poplicola, que era muy goloso y estaba comiendo un pastel hecho de semillas de sésamo y miel—. Cometieron el mismo error con César, respaldaron a Pompeyo Magno. Tú hiciste la campaña en Occidente, lo mismo que César. No saben nada de tu valor. Bruto era un don nadie, pero para ellos había algo de magia en Cayo Casio. Escapó de ser aniquilado con Craso en Carrhae, luego gobernó Siria muy bien a la madura edad de los treinta. Casio era un tema de leyenda.

—Estoy de acuerdo —asintió Delio—. Su mundo está confinado al extremo oriental del Mare Nostrum. Lo que pasa en las Hispanias y las Galias en el extremo occidental es desconocido.

—Es verdad. —Antonio hizo una mueca al ver los platos de dulces en la mesa baja delante del diván—. ¡Poplicola, lávate la cara! No sé cómo puedes comer esa porquería con miel.

Poplicola se fue hasta el final del diván mientras Antonio miraba a Delio con una expresión que decía que entendía gran parte de lo que Delio había esperado ocultar: la penuria, la condición de Hombre Nuevo, la tremenda ambición.

—¿Alguien entre las ratas de cloaca te ha llamado la atención, Delio?

—Una, Marco Antonio. Un judío llamado Herodes.

—¡Ah! La rosa entre los cinco hierbajos.

—Su metáfora era aviaria; el halcón entre cinco urracas.

Antonio se rio, un profundo y sonoro mugido.

—Bueno, con Deiotaro, Ariobarzanes y Farnaces aquí es probable que no tenga mucho tiempo que dedicarle a media docena de revoltosos judíos. No me extraña que los cinco hierbajos odien a nuestra rosa Herodes.

—¿Por qué? —preguntó Delio, que adoptó una expresión de respetuoso interés.

—Para empezar, la regia vestimenta. Los judíos no se visten con oro y púrpura tiria; va contra sus leyes. Nada de vestiduras principescas, imágenes, y su oro va al Gran Templo en nombre de todo el pueblo, Craso robó en el gran templo dos mil talentos de oro antes de marchar a conquistar el reino de los partos. Los judíos lo maldijeron y murió ignominiosamente. Luego vino Pompeyo Magno a pedirles el oro, después César y también Casio. También confían en que yo no haga lo mismo, pero saben que lo haré, como César, les pediré una suma igual a la que pidió Casio.

Delio frunció el entrecejo.

—Yo no… ah…

—César pidió una suma igual a la que le dieron a Pompeyo Magno.

—¡Oh, ya lo comprendo! Te pido perdón por mi ignorancia.

—Todos estamos aquí para aprender. Quinto Delio, y me parece que tú eres rápido en aprender. Por lo tanto, infórmame de estos judíos. ¿Qué quieren los hierbajos y qué quiere Heredes la rosa?

—Los hierbajos quieren el exilio de Herodes bajo pena de muerte —respondió Delio, que abandonó la metáfora aviaria; si Antonio prefería la suya también lo haría él—. Herodes quiere un decreto romano que le permita vivir libremente en Judea.

—¿Quién beneficiaría más a Roma?

—Herodes —respondió Delio sin vacilar—. Puede que no sea un judío de acuerdo a sus principios, pero quiere gobernarlos casándose con alguna princesa con la sangre adecuada. Si lo consigue, creo que Roma tendrá un fiel aliado.

—Delio, Delio. ¡No puede ser que creas que Herodes sea leal! —El rostro un tanto de fauno mostró una sonrisa traviesa.

—Del todo, cuando es por su interés. Dado que sabe que las personas a las que quiere gobernar lo odian tanto como para matarlo a la más mínima oportunidad, Roma siempre servirá a sus intereses mejor que ellos. Mientras Roma sea su aliada está a salvo de todo excepto del veneno o de una emboscada, y me niego a creer que vaya a comer o a beber cualquier cosa que no haya sido probada a fondo o viajar al extranjero sin una escolta de hombres no judíos a los que paga extremadamente bien.

—¡Gracias, Delio!

Poplicola se interpuso entre ellos.

—Problema solucionado, ¿eh, Antonio?

—Con un poco de ayuda de Delio sí. ¡Mayordomo, despeja la habitación! —gritó Antonio—. ¿Dónde está Lucilio? ¡Necesito a Lucilio!

A la mañana siguiente, los cinco miembros del Sanedrín judío estaban los primeros en la lista de peticionarios que llamó el heraldo. Antonio vestía su toga con ribete púrpura y llevaba el sencillo bastón de marfil de su alto imperio; tenía una figura imponente. Detrás estaba su amado secretario, Lucilio, que había pertenecido a Bruto. Doce lictores de rojo estaban a cada lado de su silla curul de marfil, las fasces con hachas equilibradas entre sus pies. Una tarima los alzaba por encima de la multitud que ocupaba el suelo.

El líder del Sanedrín comenzó a discursear en buen griego, pero con un estilo tan rimbombante y retorcido que le llevó muchísimo tiempo decir quiénes eran los cinco y por qué habían sido enviados tan lejos para ver al triunviro Marco Antonio.

—¡Oh, cállate! —gritó Antonio sin aviso—. ¡Cállate y vete a casa! —Cogió un pergamino de Lucilio, lo desenrolló y lo agitó violentamente—. Este documento fue encontrado entre los papeles de Cayo Casio después de Filipos. Dice que sólo Antípater, canciller del así llamado rey Hircano en aquel momento, y sus hijos Fasael y Herodes consiguieron reunir algo de oro para la causa de Casio. Los judíos no dieron nada excepto un frasco de veneno para Antípater. Aparte del hecho de que el oro fue dado a la causa equivocada, está claro para mí que los judíos sienten mucho más amor al oro que por Roma. Cuando llegue a Judea, ¿qué habrá cambiado? Vaya, nada. En este hombre, Herodes, veo a alguien dispuesto a pagarle a Roma sus tributos e impuestos que van destinados, como os recuerdo a todos, a preservar la paz y el bienestar de vuestros reinos. Cuando disteis a Casio, sencillamente financiasteis su ejército y su flota. Casio era un sacrílego traidor que se llevó lo que pertenecía legítimamente a Roma. ¿Ah, tiemblas de miedo, Deiotaro? Más te vale.

«Había olvidado —pensó el atento Delio— lo cáustico que podía ser. Está utilizando a los judíos para informarles a todos de que no tendrá piedad».

Antonio volvió al tema.

—En nombre del Senado y el pueblo de Roma, aquí y ahora ordeno que Herodes, su hermano Fasael y toda su familia son libres para vivir en cualquier parte de tierra romana incluida Judea. No puedo impedir que Hircano se titule a sí mismo rey entre su pueblo, pero a los ojos de Roma no es más ni menos que un etnarca. Judea ya no es más una única tierra. Son cinco pequeñas regiones salpicadas alrededor del sur de Siria y cinco pequeñas regiones continuarán siendo. Hircano puede tener Jerusalén, Gazara y Jericó. Fasael, el hijo de Antípater, será el tetrarca de Sepfora. Herodes, el hijo de Antípater, será el tetrarca de Amatunte. Quedáis advertidos. Si hay cualquier problema en el sur de Siria, aplastaré a los judíos como cáscaras de huevo.

«¡Lo logré, lo logré! —gritó Delio para sus adentros, feliz a más no poder—. ¡Antonio me ha escuchado!»

Herodes estaba junto a la fuente, pero su rostro tenso y blanco no reflejaba la alegría que Delio había esperado ver. ¿Qué había pasado? ¿Cuál podía ser el problema? Había venido como un pobre sin estado, y se marcharía como un tetrarca.

—¿No estás complacido? —preguntó Delio—. Has ganado sin siquiera tener que presentar tu alegato, Herodes.

—¿Por qué Antonio ha tenido que elevar también a mi hermano? —preguntó Herodes con voz áspera, aunque le hablaba a alguien que no estaba allí—. ¡Nos ha puesto en el mismo nivel! ¡Cómo podré casarme con Mariamne cuando Fasael no sólo es mi igual en rango, sino también mi hermano mayor! ¡Es Fasael quien se casará con ella!

—Venga, venga —dijo Delio amablemente—. Todo eso está en el futuro, Herodes. Por el momento, acepta el juicio de Antonio como lo máximo que esperabas ganar. Acaba de ponerse de tu lado; las cinco urracas acaban de ver cómo les cortaban las alas.

—Sí, ya veo todo eso, Delio, pero este Marco Antonio es astuto. Desea lo que todos los romanos con visión quieren: equilibrio. Ponerme en un plano de igualdad con Hircano no es una respuesta romana suficiente. Fasael y yo en un platillo, Hircano en el otro. ¡Oh, Marco Antonio, eres inteligente! César era un genio, pero se suponía que tú eras un tonto. Ahora he encontrado un nuevo César.

Delio miró a Herodes, que se marchaba, con su mente funcionando a toda marcha. «Entre su breve conversación durante la cena y la audiencia de hoy, Marco Antonio había hecho algunas averiguaciones. ¡Por eso había llamado a Lucilio! ¡Qué mentirosos eran Octavio y él! Habían quemado todos los documentos de Bruto y Casio. Pero, como Herodes, tomé a Antonio por un tonto educado. ¡No lo es, no lo es! —pensó Delio, asombrado—. Era astuto e inteligente. Meterá las manos en todo lo que encuentre en Oriente, elevará a este hombre, bajará a aquel otro, hasta que los reinos y las satrapías clientes sean absolutamente suyos. No de Roma. Suyos. Ha enviado a Octavio de regreso a Italia con una tarea tan difícil que acabará con un joven tan débil y enfermizo, pero por si acaso Octavio no se rompe, Antonio estará preparado.