1939

Nueva York, 22 de mayo, lunes

George llegó a casa a la caída de la tarde. Era su primer año como profesor de historia medieval en la Universidad de Nueva York. Estaba agotado, así que cenó algo con Pilar y se acostó temprano. Esa misma tarde, ella había cerrado la librería que regentaba en Manhattan algo más pronto de lo habitual y se encontraba ya en casa cuando George regresó. Desde que supo de su embarazo, trataba de reducir los esfuerzos y las preocupaciones. Aunque estas eran difíciles de olvidar. No hacía ni dos meses que había finalizado la guerra en España y los vientos de una nueva contienda, de escala mucho mayor, turbaban el ánimo de los esposos, así como el de todos los hombres y mujeres de bien en el mundo.

Fue a la mañana siguiente, durante el desayuno, cuando ambos se enteraron de la noticia por medio del periódico. Tras sus inacabables amenazas y reclamaciones territoriales, Alemania acababa de firmar un pacto militar con Italia que solo podía significar una cosa: la guerra estaba en ciernes. No ya como una amenaza incierta para el futuro, sino como una realidad tangible, como un águila hambrienta que se dispone a lanzarse en pos de su presa. Una realidad pavorosa que acarrearía sufrimiento y padecimientos inconmensurables a millones de seres inocentes.

George le dio un beso a Pilar, le acarició el vientre, abultado por los seis meses de embarazo, y salió de casa con su traje a rayas, sombrero de fieltro y un portafolios. Afuera tenía estacionado su automóvil. Montó en él y tomó la carretera que conducía a la universidad. Nada más llegar a su despacho, después de atravesar los populosos pasillos, se sentó y cogió el auricular del teléfono. Antes de marcar el número reflexionó durante algunos segundos. Por fin hizo girar la rueda hasta que escuchó en su oído los tonos de cadencia regular.

—¿Sí? —se escuchó la suave voz femenina que provenía del otro lado de la línea.

—Buenos días, soy el profesor George Rojo. Querría hablar con el profesor Enrico Fermi.

En cuanto este se puso al teléfono, George le preguntó si se había enterado de la noticia y le pidió que se vieran de inmediato con Leo Szilard. Ambos físicos, junto con Edward Teller y Eugene Wigner, llevaban varios meses trabajando con George en la posibilidad de emplear y dominar la desintegración del átomo con fines pacíficos. Por desgracia, ese mismo poder que era capaz de dar al ser humano una fuente de energía inimaginable, podía significar también la mayor de las amenazas.

Ese era el contenido esencial de las últimas páginas del códice de Platón. Sin saber de dónde procedía la mujer que se lo reveló, ni cómo podía haber accedido a semejante conocimiento, el filósofo se limitó a consignar lo que para él eran una serie de frases y fórmulas incomprensibles. También lo eran para George, aunque sí alcanzó a entender que se trataba de un conocimiento científico a años luz de la época en que vivió Platón. ¿Quién pudo ser ella? Por mucho que especularan, nunca podrían saberlo: ¿una viajera del tiempo? ¿Una alienígena? ¿Un ser interdimensional? ¿Una mujer dotada del don de la profecía? ¿Una emisaria de la divinidad?… Lo único cierto era que describía con exactitud la estructura del átomo y cómo alterarla. Fabricar oro no era más que una de las posibilidades. La más grave, no obstante, tenía que ver con la inconmensurable energía contenida en esas porciones diminutas e invisibles que conforman la materia.

Al principio, George creyó que aquel conocimiento debía guardarse en el más absoluto de los secretos, como si nunca hubiera existido. Pero desde que, en 1938, Otto Hahn, Lise Meitner y Fritz Strassmann consiguieran la llamada «reacción en cadena», que permitía fisionar átomos de uranio en otros elementos menos pesados con la consiguiente liberación de energía, supo que había que pasar a la acción. Con Hitler en el poder no era posible dejarlo estar y esperar a que los nazis desarrollaran una bomba basada en la desintegración atómica. Por eso se había puesto en contacto con el eminente físico Enrico Fermi, que trabajaba también, como él, en la Universidad de Nueva York.

Este, junto con los otros tres científicos que formaban el grupo de investigación secreto, estableció contacto con Albert Einstein para hacerle partícipe del descubrimiento. Pero Einstein se negó a colaborar aduciendo que era un convencido pacifista, y que todo aquello no podía sino desembocar en algo demasiado terrible incluso para imaginarlo. Ideas románticas que cada vez se demostraban más alejadas de la realidad.

Los acontecimientos en Europa estaban dando cada día la razón a quienes creían que el camino de Hitler debía ser frenado cuanto antes, y con toda la fuerza necesaria. Por eso, tras una reunión de urgencia en Nueva York del equipo de investigación al completo, incluido George, Fermi propuso a sus colegas volver a hablar con Einstein. Gracias a su enorme prestigio científico, solo él podría convencer al presidente Roosevelt para que el Gobierno de los Estados Unidos diera los pasos necesarios que culminaran con la creación —terrible, pero imperiosa— de la bomba atómica.

Fermi acudió personalmente a la casa de Einstein en Long Island. Allí, el sabio le recibió en su jardín, donde solía dejar a su mente volar libre en busca de la inspiración. Sentados ambos a una pequeña mesa de metal pintado, iniciaron una conversación que cambiaría el destino del mundo.

—Lo comprendo perfectamente —dijo Einstein cuando Fermi terminó de exponerle la cuestión con toda crudeza—. El poder del átomo es inmenso, casi ilimitado. Sé que usted trabaja en la posibilidad de controlarlo en una pila atómica, un objetivo pacífico, cuyo fin es generar energía. Será, si lo logra, un enorme beneficio para la humanidad. Pero es también obvio que una fuerza tan poderosa entraña también el mayor de los peligros.

—Es cierto, profesor. No lo niego. Pero la ciencia, usted lo sabe muy bien, no puede frenarse. Tarde o temprano se creará un ingenio atómico. Los nazis querrán poseer la bomba y se lanzarán a su desarrollo. La cuestión aquí es el tiempo, no el hecho. Ellos o nosotros.

Einstein dejó sus ojos fijos en ninguna parte. Tomó un sorbo de su taza de té y, por fin, asintió.

—Lo sé, amigo mío. Querría que usted no tuviera razón, eso es todo.

—Entonces, ¿nos apoyará?

La enorme expectación de Fermi casi se materializó en el límpido aire del jardín. La decisión era crítica. Durante unos momentos Einstein pareció debatirse interiormente en las más hondas dudas. Pero, esta vez, el sabio de pelo revuelto y una de las mentes más brillantes de la historia, aceptó participar en la iniciativa. Aunque solo desde la sombra. Si era necesario cercenar las ramas podridas del árbol humano, prefería quedar al margen de su ejecución práctica.

La conversación entre ambos físicos duró apenas unos minutos. La situación estaba meridianamente clara, como Fermi había dicho. Cuanto este se marchó de regreso a la ciudad para dar su informe al resto de integrantes del grupo de investigación, Einstein se mantuvo con la vista fija en el horizonte, hacia la lengua de mar que rodeaba la bella Long Island. Reflexionó prolongadamente y, al fin, tomó papel y pluma:

|

Albert Einstein

|

|

Old Grove Rd.

|

|

Peconic, Long Island

|

|

2 de agosto de 1939

|

F.D. Roosevelt

Presidente de los Estados Unidos

Casa Blanca

Washington D.C.

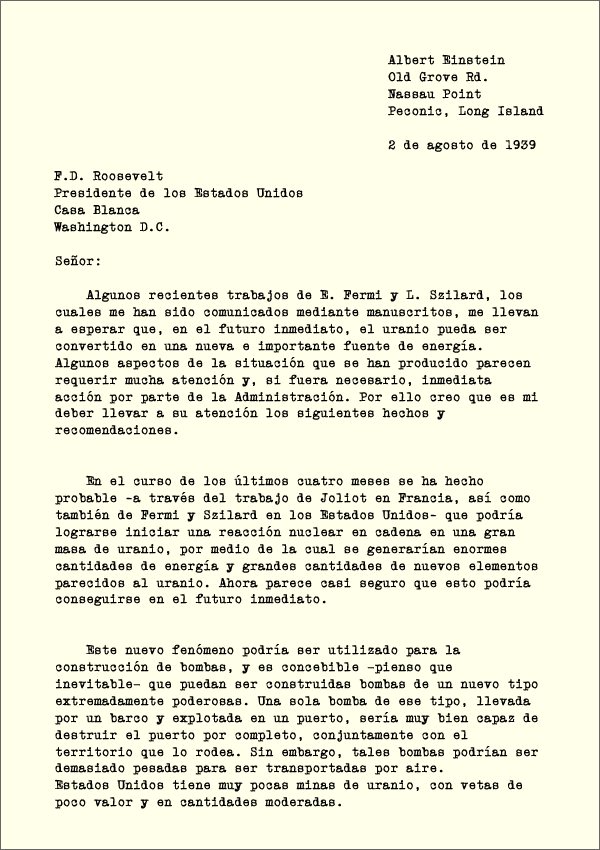

Señor:

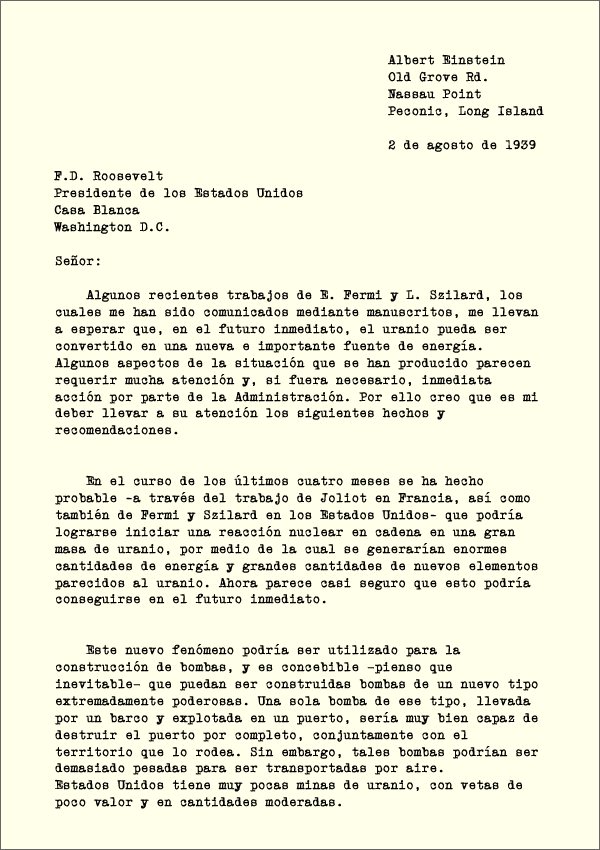

Algunos recientes trabajos de E. Fermi y L. Szilard, los cuales me han sido comunicados mediante manuscritos, me llevan a esperar que, en el futuro inmediato, el uranio pueda ser convertido en una nueva e importante fuente de energía. Algunos aspectos de la situación que se han producido parecen requerir mucha atención y, si fuera necesario, inmediata acción por parte de la Administración. Por ello creo que es mi deber llevar a su atención los siguientes hechos y recomendaciones.

En el curso de los últimos cuatro meses se ha hecho probable —a través del trabajo de Joliot en Francia, así como también de Fermi y Szilard en los Estados Unidos— que podría lograrse iniciar una reacción nuclear en cadena en una gran masa de uranio, por medio de la cual se generarían enormes cantidades de energía y grandes cantidades de nuevos elementos parecidos al uranio. Ahora parece casi seguro que esto podría conseguirse en el futuro inmediato.

Este nuevo fenómeno podría ser utilizado para la construcción de bombas, y es concebible —pienso que inevitable— que puedan ser construidas bombas de un nuevo tipo extremadamente poderosas. Una sola bomba de ese tipo, llevada por un barco y explotada en un puerto, sería muy bien capaz de destruir el puerto por completo, conjuntamente con el territorio que lo rodea. Sin embargo, tales bombas podrían ser demasiado pesadas para ser transportadas por aire.

Estados Unidos tiene muy pocas minas de uranio, con vetas de poco valor y en cantidades moderadas. Hay muy buenas vetas en Canadá y en la antigua Checoslovaquia, mientras que la fuente más importante de uranio está en el Congo Belga.

En vista de esta situación, usted podría considerar que es deseable tener algún tipo de contacto permanente entre la Administración y el grupo de físicos que están trabajando en reacciones en cadena en los Estados Unidos. Una forma de lograrlo puede ser comprometer en esta función a una persona de su entera confianza que podría, tal vez, servir de manera extraoficial. Sus funciones serían las siguientes:

- Estar en contacto con el Departamento del Gobierno, manteniéndolo informado de los próximos desarrollos, y hacer recomendaciones para las acciones del Gobierno, poniendo particular atención en el problema de asegurar el suministro de mineral de uranio para los Estados Unidos.

- Acelerar el trabajo experimental, que en estos momentos se efectúa con los presupuestos limitados de los laboratorios de las universidades, mediante provisión de fondos, si fuera necesario, a través de sus contactos con personas privadas que estuvieran dispuestas a hacer contribuciones para esta causa, y tal vez obteniendo la cooperación de laboratorios industriales que dispusieran del equipo necesario

Tengo entendido que Alemania actualmente ha detenido la venta de uranio procedente de las minas de Checoslovaquia, de las que se han apoderado. Puede pensarse que Alemania ha realizado tan claras acciones porque el hijo del subsecretario de Estado alemán, Von Weizsäcker, está asignado al Instituto Kaiser Wilhelm de Berlín, donde algunos de los trabajos americanos están siendo reproducidos.

|

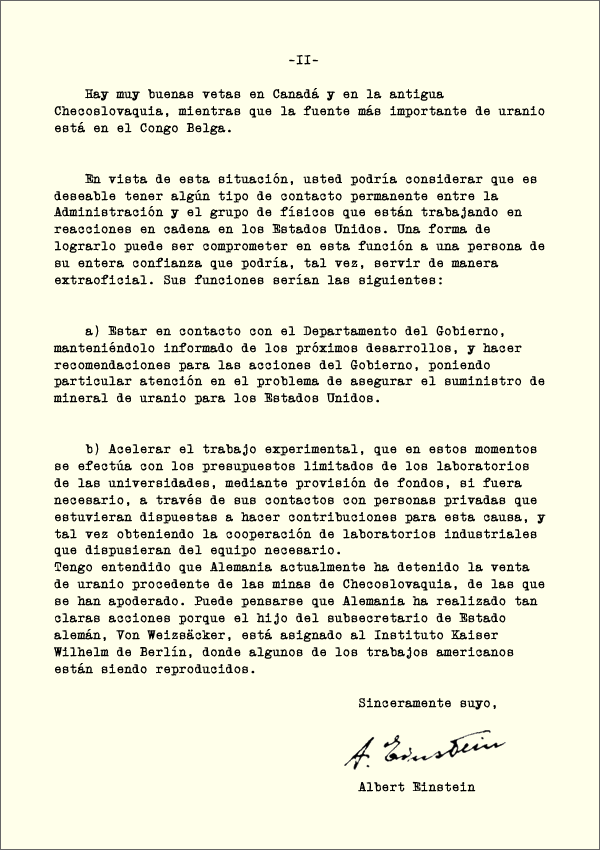

Sinceramente suyo,

|

|

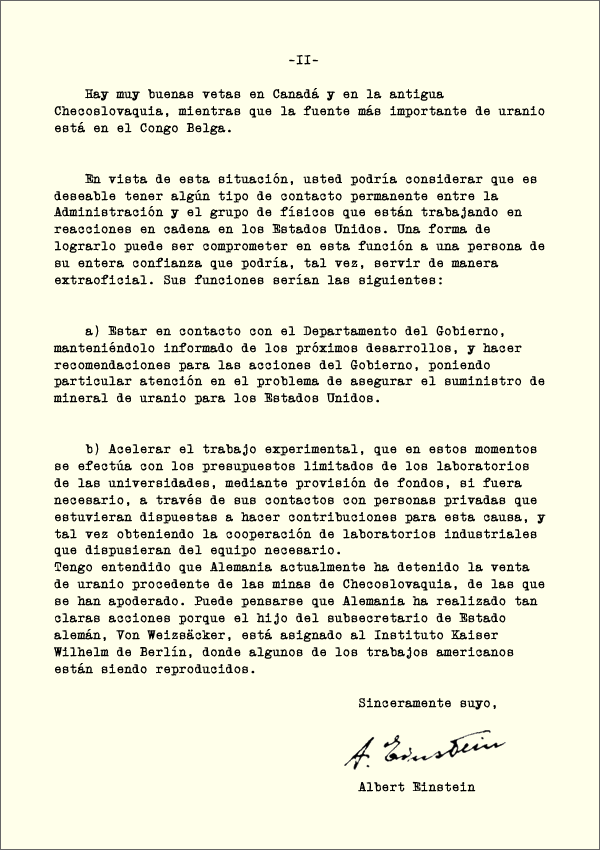

| Albert Einstein |

Esta carta, escrita por Einstein al presidente Roosevelt alertándole del peligro de que la Alemania nazi desarrollara un ingenio atómico y recomendándole la creación de un programa de investigación en los Estados Unidos para adelantarse a esa eventualidad, es absolutamente auténtica y fue firmada de su puño por el gran sabio. El fruto de la misma, secundada entre otros por los científicos citados, todos ellos de primer nivel, desembocó en la puesta en marcha del ultrasecreto Proyecto Manhattan, en Los Álamos, estado de Nuevo México. El equipo de investigación científico estuvo liderado por el físico norteamericano de origen judío Robert Oppenheimer, bajo la dirección militar del general Leslie Richard Groves, y compuesto por mentes tan brillantes como Enrico Fermi, Leo Szilard, Edward Teller, Eugene Wigner, Harold Urey, Niels Böhr, Hans Bethe, Richard Feynman, John von Neumann o Ernest Lawrence.

Por su parte, Enrico Fermi desarrolló el primer reactor nuclear de fisión —la primera «pila atómica», como se la denominaba entonces— en la Universidad de Chicago. Durante más de medio siglo, la energía nuclear ha dado a la humanidad energía barata, que ha favorecido su desarrollo en áreas como el transporte, la medicina o el bienestar general. Sin embargo, las centrales nucleares y sus elementos radiactivos también suponen un grave riesgo, como ha quedado demostrado en los accidentes de Chernóbil, en Ucrania, o Fukushima, en Japón. El futuro del dominio pacífico del átomo pasa por el desarrollo de los reactores de fusión nuclear, en los que el hidrógeno se «une» para formar elementos más pesados, como el helio, y no radiactivos. Dado que el hidrógeno representa el 99 por ciento de la materia del universo, esta tecnología, de lograrse, significará el fin de todos nuestros problemas de escasez energética.

En 1945, cuando la primera bomba atómica se probó con éxito en Alamogordo, desierto de Nuevo México, Robert Oppenheimer, sobrecogido por la potencia de la explosión, que superó las expectativas, citó el texto sagrado hindú Bhagavad-Gita: «Me he convertido en Muerte, el destructor de mundos».

El resto es historia…

Cada lágrima enseña a los mortales una verdad.

PLATÓN

Reproducción de la carta escrita por Albert Einstein a Roosevelt el 2 de agosto de 1939.