«¡Socorro!», empezaba el e-mail. «¿Qué son veinte gramos de yema de huevo? ¿Cómo la peso? Si pesa demasiado, ¿la parto por la mitad?»

¿Adivina qué escritor culinario envió este lamento a mi bandeja de entrada? Correcto: fue Heston Blumenthal. ¿Lee sus recetas todas las semanas? ¿Lee, como mínimo, sus títulos? ¿Mayonesa de merengue y pistachos con salsa de soja? ¿Lo toma como un tonificante desafío o se siente un perfecto inepto? ¿Le vibran las glándulas salivares y nota que sus pies piafan en dirección a la cocina, o empieza a cavilar sobre los atractivos rótulos de neón azules de Pizza Express?

Que no se me entienda mal. Siento un profundo respeto por Blumenthal. Una noche cené en su restaurante, The Fat Duck, en Bray, y, pidiendo platos muy conservadores, goce de una maravillosa experiencia gastronómica. Es un discípulo de El Bulli, el asombroso e innovador restaurante de Ferran Adriá en la Costa Brava, y esto significa ser valiente a cincuenta kilómetros de Londres. Es también uno de los pocos restauradores de su categoría y precios que te permite llevar tu propio vino si pagas una tarifa por el descorche. Es esa rara mezcla de gastrotecnólogo supremo, que entiende el tic y la flexión de cada músculo, y un cocinero de imaginación rococó. Si le dieses un cerebro humano podría escalfarlo ligeramente en una reducción de Cornas de 1978 y cubrirlo con un esparavel hecho de regaliz; pero quizá no comprendiese todo lo que había bullido dentro antes de echarlo a la olla.

Que no se me entienda mal, repito. Estoy más que dispuesto a cocinar algo que proponga Blumenthal: pero cuando me dice que la mejor manera de hacer un filete es lanzarlo al aire cada quince segundos, hasta un total de treinta y dos volteretas en los ocho minutos que tarda en hacerse, yo tiendo a preguntarme quién se ocupara de las patatas fritas y el puré de guisantes mientras cuatro filetes saltan 128 veces, y me digo que «paso». En cuanto a las patatas fritas, ¿alguien ha visto su receta? Lleva la técnica de la «pausa» —en virtud de la cual sacas el canasto de la freidora y dejas que el aceite recobre su temperatura inicial antes del zambullido final para dorar las patatas— hasta su conclusión lógica (o su extremo fantástico). El método Blumenthal consiste en sofreír las patatas y luego meterlas en la nevera para que se enfríen. Al cabo de un par de horas o así, vuelves a calentar el aceite y terminas la cocción en la que tanto he pensado y que me imagino que nadie —nadie— hace nunca.

Sin embargo, el hincapié de Blumenthal en el cocinado lento me parece saludable y digno de admiración. Y por lento él entiende muy lento. El otro día estaba yo guisando un rabo de buey estofado y, como suelo hacer, procedí a consultar media docena de recetas sobre el tiempo que tarda. Alastair Little: dos horas (bromeas); Fay Maschler: tres; Frances Bissell: cuatro (te acercas más). Creo que yo lo tuve cinco horas al fuego, y dos recalentados posteriores, de cuarenta y cinco minutos cada uno, dieron al rabo una textura tiernísima. Es probable que Blumenthal tenga una receta que tarda lo que el ciclo completo de la luna.

El escollo, no obstante, surgió bastante pronto. Yo había leído varias recetas suyas de cocción lenta, en las que daba las temperaturas del horno en centígrados. Yo tengo un horno normal, con una gradación del gas, y estaba claro que hablábamos del grado 1, el más bajo; los gráficos de conversión de la temperatura que figuran al principio de los manuales culinarios ni siquiera empiezan en los 65° que Blumenthal propone para una receta específica. En cualquier caso, él decía que un termómetro de horno era imprescindible; además, tenías que cerciorarte de que el calor se hubiera estabilizado antes de meter la carne. Calcular a ojo era pura y simplemente una herejía.

Entonces recordé que sí tenía un termómetro de horno, comprado en una de esas expediciones a una tienda de artículos de cocina donde uno va buscando un nuevo utensilio estupendo y vuelve con un cuchillo de pelar legumbres y un presupuesto discutible.

Estaba, como era inevitable, en ese cajón donde guardas esas cosas y luego te olvidas de ellas, y donde reina un desbarajuste —batidoras con palillos de comida oriental introducidos en los cables—: un sitio vergonzoso. Lo saque: 65°, me dije, ensoñado. Seis, siete horas, un día y medio con olores de guisos que suben suavemente hasta mi estudio. Extraje el termómetro de su embalaje. Y el mínimo que marcaba era 75°.

Blumenthal está fuera de mi radar y también de mi termómetro de horno, y no hay nada más que decir al respecto. Su cocina es olímpica, idónea para dioses que, saciados, se han vuelto quisquillosos al cabo de milenios de perfección ordinaria. El problema de conciencia más inmediato lo plantean tratadistas que son similarmente pretenciosos, pero más accesibles. Venero a Elizabeth David, pero no recurro a sus libros tan a menudo como debería ni tantas veces como quisiera. ¿Por qué no? Porque parece que su ojo amonestador me vigila; porque pienso que si hago algo mal habré ofendido a su fantasma. Vaya, he profanado con mis chapuzas el templo de la cocina.

O veamos el caso del autor culinario norteamericano Richard Olney (1927-1999). Al igual que David, era una poderosa fuerza beneficiosa, un redactor excelente y evocador que situaba la comida en un contexto cultural más amplio. La necrológica del Times decía certeramente que el Simple French Food [«Cocina francesa sencilla»] de Olney era «uno de los pocos libros de cocina que todo el mundo debería tener». Era también un hombre de altos e irrenunciables principios. Hace años, cuando yo era crítico de restaurantes me invitaron a una magna celebración de la cocina francesa en el Hotel Dorchester. Un banquete para unas doscientas personas, preparado por una tropa de chefs con estrellas Michelin. Cordialidad general y savoir vivre. Olney era uno de los invitados y más tarde me contaron que cuando el camarero le sirvió un vaso de vino tinto, el dio un sorbo y dijo que se lo llevaran. No porque tuviera sabor a corcho, sino porque estaba dos grados más caliente de lo debido.

Simple French Food. Cuidado: la primera de estas tres palabras es una trampa. Hacia el final de una Cavilación de seis páginas sobre el vocablo, Olney llega a la conclusión de que «la sencillez es una cosa complicada». El mantra moderno dice: «Si la comida no es sencilla, no es buena.» Olney prefiere invertirlo: «Si la comida no es buena, no es sencilla.» Así pues, con arreglo a esta definición, todo, desde la cocina campesina hasta la alta cocina clásica, puede considerarse sencillo. No estamos hablando de algo fácil de preparar. Lo que buscamos es la «pureza de efecto», que (como ya habrás adivinado) puede entrañar una notable complicación de medios.

El editor de Simple French Food había cometido la mezquindad de pegar el libro en vez de coserlo, y las páginas que se utilizan con frecuencia se caen cuando lo abres. Las que se caen en mi caso son las del pastel de coliflor gratinada, gratinado de calabacín, pommes paillason (esta receta vale por sí sola el precio del libro) y pierna de cordero marinada. A todas luces, me atengo a lo más sencillo de lo sencillo.

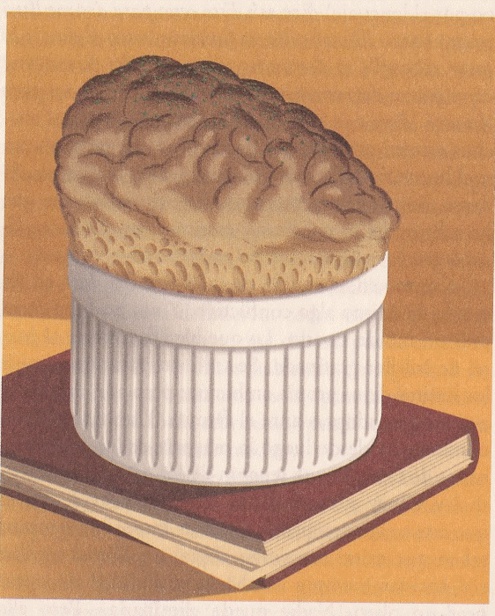

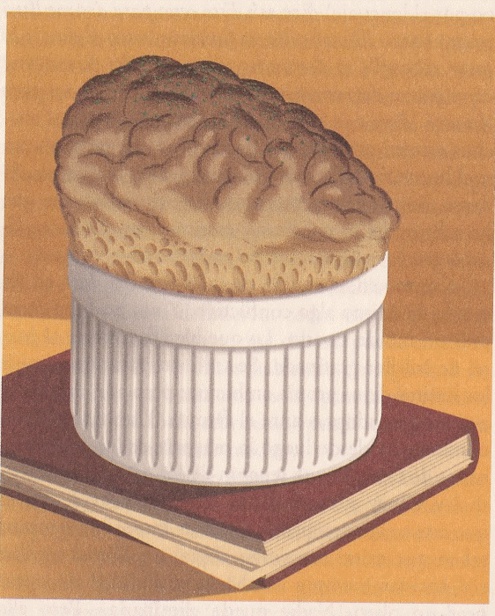

Es fácil explicar por qué. Como la mayoría de la gente, anoto cosas en mis libros de cocina: hago marcas, cruces, signos de admiración, correcciones y sugerencias para la próxima vez. En algunos casos, no hay una próxima vez. Mi anotación sobre el soufflé de pudin de calabacín de Olney (y me disculpo de antemano por el lenguaje) dice así: «Esta cena para dos me llevo cuatro horas. El molinillo no funciona como él dice, y, al sacar un soufflé se derrumba solo y la salsa forma una capa que se desparrama cuesta abajo, es decir un puto desastre. ¡Pero aun así, una puta delicia!»

Uno de los muchos errores posibles que cometí fue que no tenía un molde savarin. ¿Tener? Ni siquiera sabía lo que era. Al dorso, donde Olney menciona este utensilio, veo que he subrayado las palabras y escrito: «¿Por qué no explica lo que es en algún sitio del puñetero libro, colega?»

Como ven, el soufflé de calabacín me dejó en un estado de ánimo algo conflictivo. Y no, no fui a comprar un molde savarin. Lo que hice fue volver al pastel de coliflor gratinada. Se trata en parte de admitir los límites de tu propia ambición; pero aún más de la actitud que adoptas ante el fracaso. Y aquí, casi todo el mundo, y desde luego la mayoría de los perfeccionistas de la cocina, se separan de los señores Blumenthal y Olney y también de la señora David. No es que estos expertos piensen que es imposible fracasar; saben que existe ese riesgo. Elizabeth David escribe: «Al cocinar, siempre acecha la posibilidad de estropear un plato. Nadie puede eliminarla.» Pero ella coincidiría con Richard Olney cuando este escribe: «Un fracaso no es una deshonra y muchas veces puede ser más instructivo que un éxito.»

Sí, lo veo en la teoría utópica. Pero en la práctica casi todos los cocineros caseros piensan que un fracaso sí es una deshonra y harían falta años de terapia para convencerlos de lo contrario. Así que con el tiempo hemos desarrollado un sistema muy bueno para reducir las probabilidades de fracasar. Si alguna vez hacemos un plato que oscile entre los baremos que van de una pifia grave a un auténtico bodrio, no volvemos a cocinarlo. Nunca. Es la selección natural aplicada a la cocina. Y como sistema —en el sentido más ordinario del término— es simple.