¿TE ACORDÁS PATITO INGRATO?

E

ste era un mocito muy bueno y rendido, que ansiaba rodar tierras para conocer el mundo. Era tan pobre como trabajador, pero no le lucían sus trabajos por más que hiciera. No alcanzaba a darle a su mamita las ayudas que soñaba para medio pagarle los trabajos de su crianza. Un día, al verse tan abatido, se le hincó a la vieja de su madre y le pidió el permisio y la bendición para ausentarse de su lado. La pobre se bañó en llanto, pero tanto lo vido sufrir a su hijo, que, al fin, le acordó su licencia. Permisio le dio para alejarse con tal que al año cabal volviera a su lado, como quiera que le fuera en sus andanzas.

Loco de cantora alegría, el mozo se aplicó a preparar sus pocas cositas, aprestándose para el viaje. Se proveyó de tres pares de donosas ojotas, cazó unos choiques, con lo que se aprovisionó de challa, y con unos guanacos que logró matar, se hizo del charqui suficiente para el viaje. Mientras tanto, la viejecita de su madre no paraba con la aguja. Le zurció dos camisitas que tenía y le lavó toda la ropa y lo proveyó de pañuelos.

Una tía, del que era regalón, le dio un atado de semitas al rescoldo, sopaipillas y manjar blanco y otros regalos. Ya bien provisto el rodador de tierras, esperó una noche de luna y, después de despedirse de su madre y merecer su bendición, ganó los desiertos a la hora profunda de la medianoche.

Caminaba y caminaba por esos campos. Cuando se le terminó la huella siguió la senda y cuando se desvaneció ese caminito en los pedregales, cortó los campos amargos, siempre en dereceras del naciente. Caminó y caminó y siguió caminando. Viajaba de noche con el frescor de las sombras, y de día, cuando calentaban los soles, dormitaba al reparo de añosos algarrobos o chañares… No bien calmaban los rigores del sol quemante, el rodador de tierras se compartía las alforjas con los bastimentos al hombro y se agachaba a caminar. Y caminaba y caminaba…

Un día, al aclarar, divisó un humito en la lejanía y al momento siguió dereceras. A los tres días llegó, muy cansado, a un caserón perdido en los campos.

Tan rendido llegaba el mozo, que no se paró a pensar en quién podía vivir en semejante caserón. Se allegó a los portales, batió sus palmas y dijo: «¡Dios gracia! ¡Dios gracia!». Nadie salió a recibirlo. Solo respondió el gruñido de una chancha, muy grande y terrible, que estaba atada a un grueso palenque con tamaña cadena de fierro. «¡Dios gracia! ¡Dios gracia!», repetía el mocito, al tiempo que daba sonoros golpes de manos.

Nadie le contestó, pero la chancha encrespaba sus cerdas y mostraba, terrible y sanguinaria, sus colmillos cruzados… Con desencanto, el mozo levantó sus alforjas y se las acomodó en los hombros. Ya recogía su ponchito para seguir la marcha, cuando, viniendo del campo a los resollidos, se le apareció un vieja alta y negra. Con mucho desabrimiento le preguntó que qué andaba haciendo por los portales de su casa.

—Señora —dijo el mocito con el sombrero en la mano—, hace días y semanas que ando rodando tierras. En busca de un trabajito peno, y si usté le diera una tarea a estas manos, ¡con qué gusto yo la sirviera!

—Uh… —contestó la vieja—. Poco amiga soy de darle trabajo a los forasteros, porque no se sabe con quién se cruzan tratos y confianzas.

—En mi casa me crie y al lado de mi madre, señora. Y en mi pueblo se nos conoce por gente de bien; pobres somos, pero de honra y de servicio.

—Güeno —contestó la vieja—. Te voy a conchabar, mocito, pero ha de ser con la condición y base de por medio que cumplirás lo que te mande, punto por punto, y nunca has de atreverte a hacerme la más chiquichicha de las preguntas sobre lo que veas y oigas en este caserón. A la primera falta te verás echado al desierto y con alta pena encima… Pago al mes siete patacones, y cama y comida, y ya me está pareciendo mucho…

—Poca es la paga y raras las obligaciones, pero me quedo, señora. Ya no sé a dónde dirigir estos pasos y no he de volver con la derrota a mi pueblo. Quedo a su mandado, mi ama.

—Ya mismo te ponís a llenarme de agua aquel tinajón grande con este arnero —y sacó un arnero de bajo de su tapado y se lo alcanzó al mozo.

Él levantó los ojos para preguntar cómo se podía acarrear agua en un arnero, pero una mirada terrible de su ama lo llamó a silencio y compostura. La vieja se fue yendo como en un remolino de viento y el mozo se allanó a trabajar.

Fue al pozo y llenó el arnero, pero apenas lo levantaba se le escurría toda el agua. Volvió a hacerlo con mayor ligereza y no había dado un paso en dirección al tinajón, cuando ya no le quedaba ni gota en la herramienta. Apeló a toda su diligencia: sumergió el arnero en el agua y en un abrir y cerrar de ojos lo sacó y corrió hasta el tinajón… y apenas si llegaron tres gotas. Más se apuró el mozo y así pudo contar hasta cinco gotas en cada viaje, a la carrera; pero el tinajón era ¡tan grande! Ya se le venía la tarde encima y se le comenzaba a nublar la vista de tanta fatiga y tribulación.

—¿Qué está haciendo el mozo? —preguntaron a su lado.

Se dio vuelta y contempló el rodante a una niña cien veces más preciosa que un clavel del aire. Cerró y volvió a abrir los ojos, como ante la aparición de un ángel del cielo.

—¡Ay, mi niña —se quejó por fin—; que me ha puesto mi ama a llenar aquel tinajón con este arnero y hasta aquí mi trabajo es vano y sin esperanzas!

—Yo nunca he visto acarrear agua en arnero —dijo ella, sonriente.

—Ni yo tampoco, mi niña pero este y no otro es el mandato de mi ama y debo obedecer a su voz y dirección, sin preguntar ni media palabra.

—En mal lugar ha venido a caer, mozo —respondió la niña, pensativa—. Y ahora, quiero que me cuente cómo y por qué ha llegado a estos portales tan falsos; y ha de decirme la historia de su vida con los opuestos caudales de penas y alegrías.

Se allanó el mozo a contar de su suerte los rigores. Ella lo escuchaba con toda la fuerza de su pensamiento.

Cuando el forastero le habló de sus esperanzas, de sus fatigas y sinsabores, tristes suspiros levantaron el pecho de la niña, y no bien terminó su relación el caminante, dos lágrimas rodaron por la hermosa cara de ella. Al fin, dijo:

—Mal encaminó sus pasos, mozo rodante, y justo hubiera sido una mejor suerte… ¡Qué hacerle!

Los dos se quedaron en sus pensamientos, sin hallar qué decirse. Al fin, ella preguntó:

—¿Cómo se llama, forastero?

—En mi casa me llaman Mocito.

—Ya mí, Florcita…

Se dieron mano de amigos y siguieron hablando a media voz. Mucho hablaron y fue un cambiar de maduras razones las que cruzaron. Le dijo Florcita que ella era hija de la vieja mala; que esa viejona era una bruja de las más finas y que era mucho el mal que hacía porque ¡era tan grande su poder!… «Pero, le aclaró ella, yo también tengo algunas artes, y con la gracia de Dios, las encamino al bien». Enseguida enseñó al mozo cómo se llenaban tinajas de agua con un arnero y al momento el rodante se puso a la obra. Al poco rato después, al tinajón se le salía el agua por la boca.

—Ya va siendo hora que vuelva mi madre —dijo Florcita—. Me voy, pero luego nos veremos. Y se fue.

En la punta de un viento se apareció la vieja. En llegando preguntó con desabrimiento cómo iba esa tarea…

—Reciencito la acabo, mi ama —contestó el mozo.

La vieja se dejó estar un buen rato mirando el tinajón llenito de agua. «Uh, uh… dijo. Es de verlo y no creerlo». Allí se quedó otros momentos, muy cavilosa y resollando. Al fin volvió a decir: «Ya mismo te vais, a la cocina a cenar y en cuantito acabís de comer, te vais a dormir al cuarto que yo te señale, y mañana, antes que se apague el lucero, nueva tarea te elegiré». Y desapareció la vieja en las sombras de un tierral.

Se allegó el mozo a la cocina. Ahí estaba la niña Florcita con un viejito tan humilde como abatido. «Le presento a mi padre», le dijo ella, y al momento se dieron las manos con el viejo. «Soy su amigo aquí y adonde quiera; así en las buenas como en las malas…», se dijeron y quedaron de amigos. Al momento se sentaron sobre calaveras de buey y fue para anudar palabras. Bueno era el viejo y de sangre liviana. Le pasó la tabaquera al mozo para que armara su cigarro, y siguieron cambiando razones de amistad y comedimiento. Mientras tanto, la niña hizo un asado y la sopa, que sirvió a su padre y al mozo. Apenas terminaron de cenar, ella cebó mate para los tres y pidió a su padre que contara un cuento para acortar la noche. El viejito repasó los hondos de su memoria y contó preciadas maravillas de tiempos de la antigüedad, de cuando hombres y animales se pasaban el habla y, juntos, emprendían trabajos que de solo nombrarlos da miedo. Siguiendo las desavenencias de los cuentos, Mocito y Florcita se encontraron las manos y se dieron calor, mientras oían las porfías del bien y del mal por los caminos atravesados del mundo.

Pasada la medianoche les cayó la vieja, y con lo más agrio de su voz mandó a todos a dormir. De los tres cuartos que había, ella y el viejo se apartaron al del medio; mandó a Florcita al de la derecha y al mozo al de la izquierda. Ya se estaba acostando el forastero, cuando se paró la vieja en la puerta de su pieza: «¡Cuando quiera que yo te llame a deshoras de la noche, me hais de contestar!», le advirtió. «Está bien, mi ama», contestó Mocito.

Y rodaron las horas en las negruras de la noche. Varios sueños habían pasado, cuando la vieja se sentó en su cuja, resollando, y después de escuchar mucho rato, gritó: «¡Florcita!». «¡Señora…!», le contestó la voz adormilada de su hija, en el cuarto derecera. «¡Mocito!», volvió a gritar la vieja. «¡Señora…!», contestó el mozo, entre dormido y despierto, en su cuarto de la izquierda. La vieja mala siguió resollando otro rato hasta que el viejo le pidió que lo dejara dormir. Se acostó la vieja.

La vieja dormía en la cama y el viejo en el suelo.

Al otro día, al amanecer, los hizo levantar a todos de un solo grito. Se le arrimó al mozo con un cántaro en la mano y le dijo: «Con esto me le vas a dar agua a la chancha hasta que diga es basta». Y desapareció la vieja en las neblinas de la madrugada.

Se puso el mozo a acarrearle agua a la chancha con el cántaro lleno, pero antes de arrimárselo a la trompa, ya la muy ansiosa se lo bebía todo de un sorbo. Se apuró el conchabado en su trabajo, mas esa chancha terrible le volaba todo el agua antes de tocarla. Así se le hizo el mediodía al pobre y ya no daba más de cansado. Siguió en la porfía, pero las piernas se le doblaban de fatiga y la bestia cada vez tenía más sed. Desesperado, iba a tirar el cántaro, cuando se le apareció la niña Florcita y dijo sus palabras al viento. Al momento la chancha no quiso beber más y se echó al suelo, a los resollidos. «Venga, mozo; descanse, que ya ha trabajado mucho», le dijo ella, y le regaló un plato de flores de maíz. Allí se sentó el mozo a su lado a comer el rico manjar. Cansado y hambriento, escuchó los consuelos de Florcita, que tanto se condolía de su suerte abatida. «Gracias, mi niña, contestó al fin el mozo. Si no fuera por sus buenas artes, ¿cómo hubiera yo salido con bien con mis dos tareas? ¿Qué sería de mí sin su ayuda?». Iba a contestar la niña, cuando vieron un remolino negro por los campos que vino en dereceras del caserón. «Allá viene mi madre, dijo Florcita, asustada. Fuerza es que me vaya. Mañana volveré a su lado». Y se fue la niña y al momento llegó el remolino de viento y tierra negra. Cuando medio se calmó el alboroto del ventarrón arrastrado, se apareció la vieja mala entre el tierral. «¿Le diste de beber a mi chancha?», preguntó. «Sí, mi ama, contestó el mozo. Y al fin se le calmó la sed».

Se arrimó la vieja a su chancha regalona y vio que no quería más agua y que se había echado al suelo, con tamaña panza.

La vieja y la chancha cambiaron señas de amistad y entendimiento. La mujerona se agachó y le rascó el lomo, y el animal le correspondía con sus uñas partidas. Así estuvieron un rato, pasándose caricias y entendimientos… Ya la bruja se levantó y anduvo dele murmurar, a los resollidos. «¡Uh!… ¡Uh!… Más que raro me está pareciendo todo esto», se dejó decir echando miradas de desconfianza por todos lados. Al fin despachó al mozo: «Por hoy has cumplido la tarea. Mañana te alcanzaré otra, y a ver si sabís cómo se hace. Ya te estás yendo a la cocina, a cenar».

Se fue a la cocina y allí encontró a la niña con el viejito de su padre; hablando bajito estaban los dos. Se sentó el rodante en una calavera de buey y al rato cenó con el padre y la hija. Ella hizo una mazamorra y mientras comían la raspita de la olla, le pidió a su tata que contara esos cuentos de los antiquísimos. Y volvió el viejo a anudar el encanto de olvidadas hazañas y derrotas en los llanos y cordilleras. El mozo y la niña linda enlazaron sus manos y buscaron el calor de sus pechos, mientras que el viejo navegaba por otros mundos en seguimiento de empresas imposibles… En esto estaban cuando, de repente, se apareció la vieja tapando la puerta de la cocina, y mandó a todos a dormir, con la voz más desabrida. Se fue el mozo a su cuarto, la niña al suyo, y la vieja y el viejo al cuarto del medio. Se acostaron todos, y apenas habían dormido el primer sueño, cuando la vieja se sentó en su cuja, a los resollidos, y ya le pegó el grito a su hija y luego al mozo. Voces entredormidas le contestaron, y se volvió a acostar la vieja y a dormir otro sueño; pero desconfiada como era, volvió a reclinarse en su cuja y a llamar a los durmientes. «¡Señora…!», contestó su hija a la derecha, y, «¡Señora…!», repitió el mozo a la izquierda. Todavía se quedó la vieja cautelando largo rato en las deshoras, hasta que, al fin, la venció el sueño y se tumbó a dormir a los ronquidos.

Apenas se anunció el alba, la vieja los hizo levantar a todos a fuerza de atropellos, y ya le alcanzó un hacha al mozo, se lo llevó para atrás del caserón, y parándose frente a un árbol retorcido, le dijo que lo había de derribar. Esto dicho se desapareció en un terrible remolino que se formó de la nada.

Bien medidos hachazos daba el mozo al tronco del árbol, pero el hacha rebotaba como si pegara en resortes. Se dejó estar, lidiando con su tarea, sin avanzar una línea en toda la mañana. Ya se llegaron las doce y el conchabado, de balde porfiaba por sacar astillas de ese tronco. Hachó con la derecha, luego con la izquierda, de frente y de costado, pero el tronco ni se rayaba siquiera, y le devolvía los hachazos como una burla. Le corría el sudor al hachador de tan cansado que estaba y ya iba a tirar el hacha, dándose por vencido, cuando se le apareció la niña. Dijo ella unas palabras, y el árbol se vino al suelo. Ella le pasó unas razones de ánimo y esperanza, y le convidó flores de maíz, rebozadas en miel silvestre. Luego, mientras bajaba el sol de la tarde, salieron a caminar por los chañarales floridos.

Cambiaron palabras bajitas, mirándose de soslayo en dulce desavenencia. Las palabras se agolpaban en los labios húmedos y retrocedían en tropel, arriadas por látigos de seda… Así caminaron sin mirarse y sin pasarse el habla. «¡Tun!, ¡tun!», les retumbaba el pecho.

Se hubiera ido la tarde sin flor ni fruto si no llegara la calandria novedosa. Ella, la cantora de los campos, se asentó en la copa de un algarrobo y deshilvanó sus sentires con voz de plata y oro. De oro y plata lució cantos la calandria en la tarde adormecida… La mano del mozo abarcó la mano de Florcita, en dulce avasallamiento, y más se florió la calandria con su cambiar de variedades; y se doró el atardecer profundo…

—¿Cuántas primaveras cuenta mi niña? —preguntó el enamorado.

—Dieciséis primaveras se me van desvaneciendo en este caserón de sombras —suspiró ella con toda la sed.

—Y al mozo, ¿cuántos abriles lo acariciaron?

—¡Ay, mi niña! —se quejó Mocito—, diecisiete abriles pasaron por mi lado en los secadales, junto a mi mamita vieja…

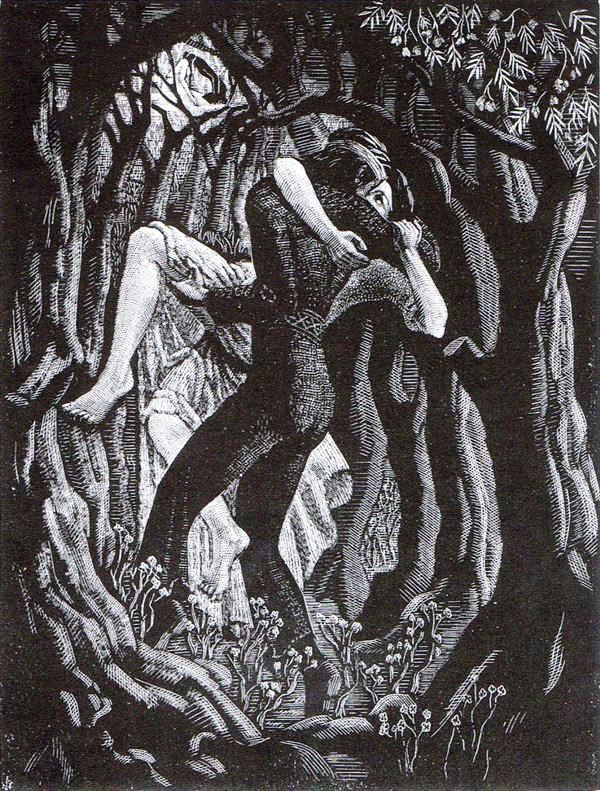

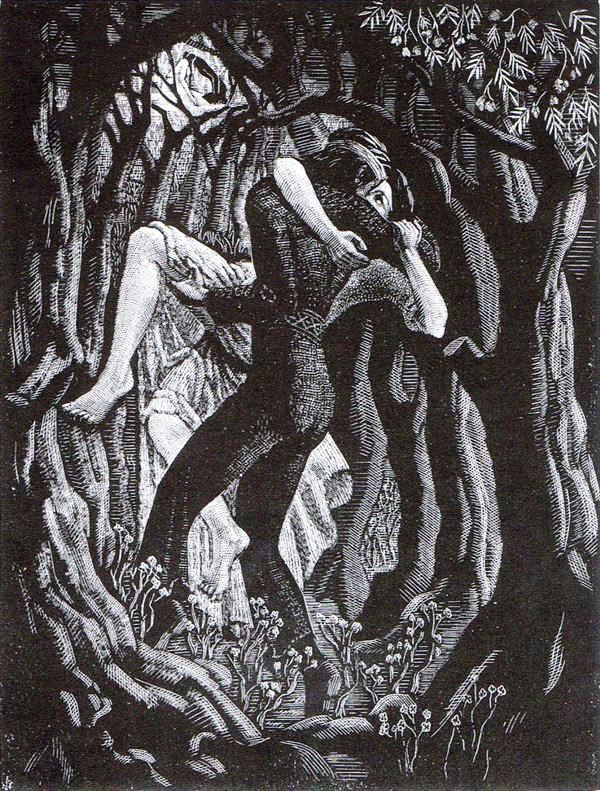

Y se alzaron entre algarrobos y chañares las sombras de tantas primaveras clamorosas; se alzaron en rabiosos remolinos, castigándose los flancos en un cambiar de razones… Allá en las nubes, chocaron esas sombras entre los clamores del sol poniente, como si vistearan a ponchazos en porfiada lucha amorosa. El mozo abarcó con más fuerza la mano de la niña y la miró en los ojos y gozó con ver florecer dieciséis rosas. Se calentaron sus manos hasta sudar, y sin saber qué hacer, el mozo la apretó contra su pecho y sus labios se buscaron y reventaron besos; pero los ojos del mozo eran dos cóndores que celaban por los adentros guardados; y ya no quedó sino el apuro de la sed del amor, arriando toda palabra de los labios resecos. Se acolcharon los aires calientes como un pájaro de fuego. Tiró a resistirse Florcita, pero el enamorado, hecho un hombre dominante, alzó a la niña y como pisando en el aire, se la llevó por entre los chañares florecidos.

Y las arenas tibias tendieron sus blandores, y el viento caluroso y retozón, por tantear el nido de las cosquillas, arremolinó las polleras y enaguas y ya se entrechocaron palabreos ahogados de porfías sin freno. Se abrió con furia una rosa desflorada… «¡Ayayita…!», gritó la niña mordiendo la raíz de los chañares, pero los ponchos del viento le taparon la boca, silenciando sus quejas gustosas… Roto el cielo en dos pedazos, floreció la estrella azul en el desmayo de los nueve alumbramientos.

Las demoras gustosas atesoraron dichas y más dichas… Por fin desmayaron fuerzas en dulcísimo desgano, y los vientos mirones del campo reseco se desparramaron por los llanos, repitiendo con porfía risueña las gustadas quejas: «¡Ayayita! ¡Ayayita!…». Esa noche, ni la niña ni el mozo quisieron mirarse la cara al hablar, ni pidieron cuentos al viejito. Se quedaron pensando en las honduras de sus pensamientos, cimbrando dudas y planes de dichas sin atadero… De repente llegó la vieja y con voz de mando y atropello, dijo a uno por uno que ya mismo habían de irse a dormir a sus cuartos. Tres veces se despertó y después de celar los silencios, llamó al mozo y a la niña, y tres veces ellos le respondieron entre sueños.

Nuevo día amaneció para que la vieja señalara otro imposible. «Conchabado, toma estas semillas, es que le anunció, dejándole en la palma de su mano un puñado de semillas vanas de sandía. Las has de sembrar ya mismo; riego les darás al mediodía, y al anochecer estará madurando el sandial…». Esto dijo la maligna y partió a sus desiertos con una ayuda de un remolino.

El mozo puso en agua esas semillas y vio que, por vanas, flotaban como alas de mosca. Abrió algunas y ni rastro halló de pepita… «Esta batalla es perdida», se dijo, pero cavó la tierra, trazó los surcos y las sembró. A eso de las doce regó su siembra, mas al caer la tarde se agarraba la cabeza a dos manos… Prontito llegaría su ama a calar las sandías maduras. «Perdida es mi batalla», se repitió el sembrador derrotado.

Viniendo de las casas, apareció Florcita; se allegó en silencio al quejoso y extendió sus manos en su dirección, y el amante se fue quedando dormido…

Al resguardo de ojos curiosos, dijo Florcita, con su voz más traspasada: «Con la ayuda de la Virgen, y mientras duerme el hortelano, que nazcan las semillas vanas…». Y pareció que se movían los surcos al reventar tanto brotecito verde. Descansó unos instantes la niña de los escondidos poderes, y después de retomar fuerzas, dijo, temblándole los labios de tanto dolor y fatiga: «Con las licencias del Divino, que esos brotes, echen hojas y se cubran de flores…». Y la siembra recién nacida se agitó como castigada al verdear tantísimas hojas, y luego fue de verse infinitas flores amarillas variando los verdores… Apenas tomó resuellos la sabedora de guardados secretos, pudo juntar las últimas fuerzas del alma, retorciendo las manos de sufrimiento: «Que tanta flor se convierta en fruto y ese fruto se vaya sazonando…». Ya sin alientos, le tembló todo el cuerpo y apenas si pudo ganar el caserón, con temblores y rendidos pasos… Despertó el hortelano, y sus ojos se gloriaron mirando el sandial con las sandías pintonas. Iba a hablar el mozo para festejar tanta maravilla y novedad, cuando vio venir un negro tierral en remolinos enemigos. Se alborotó la huerta al hacerse presente la vieja bruja, en cuclillas, calando tanta sandía madura con su cuchillo… «Ja, jay…», es que largó una risada, «También se me aparece como sembrador milagroso este rodante… Uh, no vaya a descubrir yo, de repente, de dónde es que sale tanto poder y pujanza…». Por ahí anduvo, a las hablas enredadas, hasta que aclaró su voz y dijo al mozo: «¿Qué hacís que no te vas a la cocina y de seguida a dormir?».

Se fue Mocito a la tiznada cocina, y al calor del fueguito comió su tumba. Tomados de las manos con la niña, oyeron al viejo contar los rigores de su vida, en tiempos que él rodaba tierras. Siguiendo estas desavenencias estaban los amantes, cuando apareció la vieja, tapando la puerta con el desarreglo de su figura… A dormir mandó a todos, pero la desconfiada los manejó la noche entera con el duro barajar de sus nombres.

Muy de madrugada, al son de los gritos de la vieja, se levantó el mozo. «Has de enderezarlo ¡tan derechito!, antes que caiga la noche», le dijo su ama, alcanzándole un retorcido cabello que se arrancó de su motosa cabeza… Como conteniendo la risa comenzó a girar y se apuró el viento, y en sus tierrales se fue la bruja a los desiertos penosos.

Tomó el mozo el enroscado cabello y lo estiró con sus manos, con renuevos de paciencia; mas apenas le soltaba una punta, ya ese pelo se envolvía en sí mismo como templado resorte… Y en esta porfía de buscados recursos se le pasó toda la mañana al conchabado, sin darse un punto de descanso. Ya apeló a dos piedras ¡tan lisas!, y con mil artificios logró estirar el cabello entre ellas y mantenerlo derechito sus buenos ratos, pero en cuanto medio retiraba una piedra, cobraba vida ese pelo para hacer las de la rosca… Lo hizo pasar ¡tantas veces!, entre la uña de su pulgar y el índice, apretándolo en la forma aconsejable, ¡y tanta industria fue vana! Sin darse por vencido, se agenció dos tablitas. Con el filo de su cuchillo, apenas si le hizo una derecha raya a una de ellas, con una regla, y sobre esa raya pudo estirar el cabello y sujetarlo con la otra tablita. Horas se estuvo apretándolo, pero fue una burla lo que el cabello hizo cuando separó las tablas… Ya se ponía el sol y la paciencia del mozo se había gastado toda. Otras pruebas de contrapesada inteligencia hizo el conchabado, ¡pero así fue de grande su derrota! Ese cabello con vida, sumaba más vueltas… Se le salieron palabras de desgobierno al mozo, y ya hacía ademán de tirarlo, cuando oyó las quedas hablas de Florcita, y al punto, ese pelo tan rebelde tomó la derechura solicitada. Junto con esto se vio venir al remolino y junto con esconderse la niña, se apareció girando la vieja, Llegó y no bien miró el cabello ¡tan derechito!, se acosquilló. «¿Cómo puede desobedecerme un cabello de mi cabeza? ¡Traición estoy oliendo!», dijo, y tiró torcidas miradas de desconfianza.

El trabajo sexto fue un imposible que no hay papel que lo contenga ni letra que lo diga. A su hora y a su tiempo, la ayuda de Florcita salvó al mozo de la derrota cierta.

Pero el séptimo día llegó, y la vieja, con la suma del desabrimiento, le señaló de tarea al mozo que dejara brillante como un sol a una espada, ¡tan llena de mogo!, que puso en sus manos. A refregarla con ceniza se destinó el forastero, mientras la vieja desaparecía a las carcajadas en un remolino arrastrado.

A lo más fino de sus recursos apeló el mozo para triunfar en su tarea, pero cuanto más porfiaba por limpiar el arma, más se le amogosaba. La lavó con agua hirviendo y la engrasó, mas todo fue vano. Criaba mogo ese fierro como el agua cría verdores.

Al anochecer se le apareció la niña Florcita:

—¿Por qué se empeña, Mocito, en limpiar la espada con que lo degollarán esta misma noche? —es que le dijo, al tiempo que al forastero se le caía el arma de la mano, y pedía rendidamente a la niña que le dejara saber todo el destino de su negada suerte.

—Hoy se cumplen las siete pruebas brujas —le contestó la niña—, y como en todas aparece vencedor, le han decretado la muerte para esta noche. Con esa espada, amohosada o relumbrosa, le cortarán el hilo de la vida.

Y dijo unas palabritas al viento, y a la espada se le corrió el mogo, y fue limpia y brillante como un espejo.

Abatido quedó el pobre mozo al pensar en el fin de su vida, pero Florcita le alcanzó palabras de consuelo y esperanza.

—Esta noche, al tercer canto del gallo, nos juiremos de este caserón maldito —le avisó.

—¿Cómo haremos? —preguntó, ansioso, Mocito.

—Atienda, Mocito, y no pierda una sola de estas palabras. No bien oiga el tercer canto del gallo, levántese de su cama, y, cautelando de no ser visto ni sentido, váyase al corral. Pille al caballo más flaco, al que parece que ya se le caen los güesos y ensíllelo; monte en él y espéreme entre los chañares, que yo llegaré enseguida, subiré en ancas y juiremos a media rienda. Pero antes, no se me olvide de desgarronar a la chancha, porque en ella nos va a seguir mi madre.

—Así lo haré, punto por punto —aseguró el mozo, atento.

—Antes de salir de su cuarto, haga siete ahujeritos en el suelo con su cuchillo, y en cada ahujero eche una saliva suya. Si se olvida de esto, somos perdidos.

—Por nada lo olvidaré, mi niña.

—Si hace las cosas como le digo, nos salvaremos; de lo contrario, seremos vencidos y con nuestra vida pagaremos la derrota —sentenció Florcita, muy triste, entrándose a su cuarto.

Allá en el desierto se levantó un encarnizado remolino. Giraron los vientos con las porfías del trompo, como si se enroscaran todos los males de los campos solitarios y un tierral arrastrado se vino dando vueltas al caserón… Llegó ese alboroto, castigando chañares y algarrobos y aventando las arenas en su remecer furioso. Ya se apartaron los vientos enemigos y asentó la vieja.

El mozo le enseñó la espada brillante, pero su ama largó una descompuesta carcajada. «¿Conque también limpiaste la espada?, ¿no?», se dejó decir la vieja, tapujando su furor. Tomó el arma y se miró en sus brillos, al tiempo que se dejaba decir: «Este cuchillito me está pidiendo un cogotito…». Y se fue acariciando el brillante acero y hablando sola de pura rabia… «Este cuchillito me está pidiendo un cogotito…».

Triste el mozo rodante, se ganó al lado del fuego de la cocina y mucho tuvo que hacer Florcita para medio entretenerlo. La niña sirvió la pobre cena y luego cebó unos mates y pidió a su padre que contara el cuento más lindo que guardaba en su memoria. Y el viejito contó uno de amor y de odio, tan bello, que el mozo y la niña entrelazaban los dedos de sus manos en la oscuridad, renovando el fuerte amor que se tenían. En eso se oyó el primer canto del gallo.

Presente se les hizo la vieja. Llenó la puerta de la cocina, más rabiosa que nunca, y a descompuestos gritos mandó que cada uno se fuera a su cuarto a dormir, y ella con el viejo entraron al del medio. Puso la vieja la reluciente espada bajo su cabecera y se acostó. En eso cantaba el gallo por segunda vez.

No bien entró a su cuarto, hizo la niña un atadito con sus ropas y algunas comiditas. Apartó un puñado de sal, otro de ceniza, un peine y unas tijeras melladas; se hincó al lado de su cama, y al encomendarse a la Madre de Dios, le pidió, rendida de amor, su protección para la enconada guerra que iba a librar con sus escasas fuerzas. Luego hizo siete pocitos en la tierra y en cada uno echó una saliva y esperó el tercer canto del gallo.

Y el gallo anunció la medianoche con su tercera señal.

Ya había dejado las siete escupidas en su cuarto el mozo, cuando se determinó a ir al corral. Allí se demoró un rato, echándole el ojo al mejor sillero. Cierto es que vio el caballo flaco que le recomendó la niña que ensillara, pero este pobre mancarrón daba lástima al verlo. Se afirmaba contra el cerco para no caerse de tan flacazo que estaba… ¡Pero si no era más que un montón de huesos que apenas se sostenían con el cuero! El mozo pensó un rato, vacilando… «Si ensillo ese mancarrón, se decía, se va a ir al suelo con el peso de las caronas… ¿Cómo va a poder disparar con dos arriba? Yo conozco de caballos más que Florcita», se repitió y, faltando a la promesa que le hiciera a su amor, se decidió por un caballo de hermosa estampa. Lo ensilló en un abrir y cerrar de ojos, y antes de montarlo se allegó a la chancha dormida y de dos cuchilladas le cortó los garrones. De un salto se le sentó al pingo y se fue para los chañares. Al momento llegó Florcita muy apurada, subió en ancas y ganaron los campos a la carrera…

La vieja, que ese día había andado por llanos y serranías en forma de remolino, se acostó muy cansada y su primer sueño fue bastante largo. Se despertó en las deshoras y lo primero que hizo fue empuñar la espada para matar al mozo. Por si estuviera despierto lo llamó:

—¡Mocito!

—¡Señora!… —contestó la primera saliva.

—¡Está despierto! —se dijo la vieja, resollando enojada—. Más tarde lo mataré.

Desconfiada al extremo, llamó a su hija:

—¡Florcita!

—¡Señora!… —contestó la saliva del primer pocito.

Dejó la espada en la cabecera y se tumbó a dormir. No bien dormía su segundo sueño se volvió a sentar en la cama, y se puso a escuchar la noche, a los resollidos…

—¡Mocito! —llamó en voz baja.

—¡Señora!… —contestó la segunda saliva.

—¡Florcita! —volvió a llamar.

—¡Señora!… —contestó la otra saliva.

—Les encuentro la voz cambiada… —se dejó decir la vieja bruja. Ahí estuvo resollando un rato. Al fin se arropó de nuevo.

Rodaba la noche con todas sus porfías entrechocadas. De los nortes apartados llegaban los palabreos calientes. Eran rescoldos criollos, avivando brasas y decires adormilados…

Se despertó de su tercer sueño la vieja, y apenas llamó:

—¡Mocito!…

—¡Señora!

—¡Florcita!…

—¡Señora!

—¡Uh!… Las voces están cambiadas —reclamó con desconfianza, y se quedó escuchando, alerta.

Pasaron tupidos instantes y ya cabeceó la viejona. Se recostó otro rato y se quedó dormida. Los aires indios del Sur vinieron con sus resentimientos. Altas lanzas de tacuaras hirieron la noche adormecida, y se levantaron aullidos temblantes. Los aires fríos del Sur andaban cruzando amagos con el caliente viento Norte.

De un salto se despertó la vieja del sueño cuartano.

—¡Mocito! —llamó a media voz, y a media voz le contestó la cuarta saliva:

—¡Señora!…

—¡Florcita! —volvió a llamar.

—¡Señora!… —le volvieron a contestar.

—¡Esas voces están variadas! —volvió a reclamar la vieja con rabia, y hasta quiso levantarse para ver y mirar lo que había de cierto en este manejo; pero el viejo le pidió que se llamara a sosiego. «¡Uh!…», no más dijo la vieja, y se volvió a recostar, y al ratito ya se le oyeron los ronquidos.

Aires llegaron del naciente. Aires con sabor a las hojarascas y alentar húmedo de los grandes ríos turbios. Los verdores de la selva los mandaban a cambiar razones con los duros alientos del Ande, y fue un girar de palabras y encontrones. Al ruido de estas algaradas se despertó la bruja de su quinto sueño.

Se volvió a sentar en la cama, conteniendo los resollidos, y dijo, atajando el grueso de su voz:

—¡Mocito!

—¡Señora!… —contestó apenas su quinta saliva.

—¡Florcita!

—¡Señora! —alcanzó a contestar esa saliva, ya medio seca.

—Pero ¡de dónde sacan esa voz estos picaros! —se inquietaba la vieja, y ya se bajó de la cama y empuñó la espada para salir y ver y tantear, pero el pobre viejo le suplicó que los dejara dormir a todos, que la noche estaba muy alborotada. Medio se convenció la vieja y se dejó estar acurrucada en la cama. Ahí se contuvo, resollando un rato, hasta que después de cabecearla un rato, se arropó de nuevo y medio se quedó dormida.

Y bajaron del poniente los vientos cortantes del Ande dormido. Traían en sus ponchos el sabor de los peñascales resentidos y todo el liviano silencio de las cumbres nevadas.

Del alto bajaron estos vientos duros, y apenas llegaron, fue un cruzar de visteos criollos los cuatro decires lejanos. Y se armaron remolinos alborotados, y pisotearon techos y movieron paredes, y abrieron y cerraron puertas con escándalo…

Se despertó la vieja y se despertó con furia. Escuchó, conteniendo sus resollidos, pero solo oyó las porfías de los vientos encontrados. «¡Mocito!», dijo como para no ser oída, pero «¡Señora!…», le contestaron con un hilito de voz. «¡Florcita!», murmuró, casi sin oírse ella misma, y «¡Señora!…», suspiró la delgadita, la mortecina voz de la sexta saliva. «¡Aquí hay engaño!», aulló la vieja, y empuñando su lustrosa espada, corrió al cuarto del mozo y vio que no estaba. Maliciando industria fina, atropello la pieza de su hija. Tapó la puerta y gritó: «¡Florcita!», y vio y oyó cuando la última saliva le contestó, apenitas: «¡Señora!…». «¡Ah, pícaros!, bramó la vieja. ¡Adonde han de ir que no la han de pagar!».

Corrió a su cuarto y de un solo manotón hizo levantar al viejo y se lo llevó a empujones al corral… Soltó una carcajada de burla cuando vido al caballo flaco afirmado en la pirca de piedra y echó de ver la falta del caballo vistoso. Se rio la vieja con el grueso de sus ganas; pero de repente se le charquió la risa en la boca cuando miró a su chancha desgarronada, gruñendo en un charco de sangre. Ahí fueron los insultos y maldiciones de la vieja, y el pasar revista a sus odios y tirar planes de venganzas tremendas. Sin más, ensilló el caballo flaco, lo levantó al viejo con una mano y lo enhorquetó en el mancarrón… «¡Ya mesmo me los estás trayendo a esos dos pícaros!».

Y al tiro se puso a coserle con crines los garrones a la chancha.

El pobre viejo, jinete en el caballo flaco, se afirmó bien el sombrerito agujereado con el barbiquejo, y empezó a talonear despacio al pingo, que ya se lo llevaba el viento de puro sumido como estaba.

El caballo flaco era un corredor de fama, y tanto, que se le aparejaba al más ligero viento de los llanos. Salió a las ladiadas del corral, con el viejo encima, y muy al tranquilo siguió tiritando por la huella. Cuando se le fue yendo el frío de las patas, quiso como largar un desganado trotecito, que se aumentó a medida que le entraba calor en los cascos; al rato, cuando se le calentaron al todo, ya no galopaba, ¡corría como el ventarrón!

El pobre viejo se agachaba sobre la montura para que no lo volara el viento, pero sus ropas y barbas lo azotaban de tan veloz que corría. Y así tragaba leguas y leguas el mentado caballo flaco…

Apurada, Florcita, cuando subió en las ancas del sillero del mozo, nada advirtió. Al fin, extrañada de ese galope corto, atinó a curiosear su cabalgadura…

—¡Ah, porfiado!… ¡Más que porfiado! —se quejó con inmensa amargura—. ¿Por qué no ensilló el caballo flaco, como tanto se lo dije?

—Florcita —se disculpó el mozo—, si es tan infeliz ese pobre mancarrón que se afirmaba en la pirca del corral para no caerse. Si hasta pensé que si llegaba a galopiar iba a ir desparramando los huesos por el camino… Por eso no lo ensillé, Florcita.

—¡Ah, porfiado!… Apenitas asome el sol, va a ver cómo corre el caballo flaco —contestó ella, amargada—. ¡Este sillero es un vistoso engaño!

Apuraron la cabalgadura ya en los lindes del desierto. Siguieron corriendo hasta que apareció el sol y bañó el campo con su luz inmensa. Al poco rato miró Florcita para atrás y divisó la polvareda que levantaba el caballo flaco en su correr.

—¿No le dije, Mocito? Allá viene mi padre, jinete en el caballo flaco. Somos perdidos…

Ahí se quejó el mozo de su desobediencia y juró y volvió a jurar que otra vez no lo haría. «Párese», le pidió la niña, bajando del caballo, y medio al resguardo de un chañar coposo, desató su atadito y sacó un puñado de ceniza y pronunció sus palabritas al viento. En eso llegaba el viejo y a pocos pasos de los fugitivos hacía rayar su pingo. La niña tiró el puñado de ceniza en dirección a su padre y desde ese punto para atrás se formó una cerrazón terrible. Parecía que todas las nubes del cielo habían bajado en alboroto hasta tocar la tierra. Tan tupidas eran que no dejaban ver ni las propias manos. Florcita subió en las ancas del sillero y el mozo hincó las espuelas y dispararon por esos campos abiertos.

El viejo se echó atrás, sofrenando a su mancarrón para no atropellar algarrobos y chañares. Justamente cuando alcanzaba a los amantes se le apareció de golpe una cerrazón terrible, que lo envolvió y no lo dejó moverse. Tuvo que apiarse el pobre y hacer un fueguito, esperando que se ralearan tantas nubes bajas… A eso de la oración pudo emprender el camino de vuelta a las casas. Ahí estaba la vieja en sus portales, y al verlo venir solito le hirvieron todos los rescoldos.

Apenas le contó el viejo lo que le había ocurrido la bruja cuasi lo levantó a gritos. «¡Ah, viejo sonso!, le gritaba. ¿No alcanzaste a ver que fue la pícara de tu hija la que tiró un puñado de ceniza, que te pareció neblina cerrada? ¡Hubieras seguido, viejo tal por cual!…». Se cansó de insultarlo, y al fin le advirtió: «Mañana, de madrugadita, los vas a seguir otra vez, y ¡a ver si te dejas embolismar como un sonso!».

Se fue el viejo a la cocina a tomar unos mates, mientras la vieja se quedó renovándole la cura a la chancha.

Y mientras tanto los amantes corrían por el desierto, venciendo penosas travesías.

De noche dormían juntitos, como duermen las palomas.

Al otro día, no bien se anunció la alborada, se levantó la vieja, ensilló el caballo flaco y lo levantó a empujones al viejo y lo hizo enhorquetarse en el sillero, que salió al tranquito y a las ladiadas, pero, por ratos, fue tomando vuelo hasta aparejarse al viento en lo ligero.

Y corrió y corrió el caballo flaco, atravesando médanos y huadales sin pizca de cansancio, y cada vez pidiendo más rienda y campo en su alocada carrera…

En cuanto salió el lucero, los amantes tomaron un matecito, a la disparada, y siguieron huyendo en su caballo. Corrían a lo largo de los tendidos campos. Por desoladas travesías apuraron el sillero, pero apenas el sol alumbró el desierto, Florcita divisó la polvareda que levantaba el caballo flaco en su alocada carrera.

—¡Ah, porfiado! —volvió a quejarse la niña—. Ya nos alcanza mi padre en su gran corredor.

Y sin detenerse, en las ancas como iba, desató su atadito y retiró el puñado de sal, y con voz infinita dijo sus prohibidas palabras… Ya sofrenaba su pingo el viejo con vistas de darles alcance, cuando Florcita le arrojó un puñado de sal, al tiempo que pedía a Mocito que apurara al sillero. Así lo hizo el mozo en el preciso momento que, desde ahí para atrás, se descargaba del cielo una lluvia con terrible granizada. El pobre viejo tuvo que guarecerse debajo de coposos algarrobos a esperar media bonanza del tiempo. Así pasó largas horas hasta que, todo mojado y maltrecho, tuvo que volverse al caserón.

Llegó el viejo y le contó a la bruja lo que le había pasado.

—¡Ah, viejo más que asonsao! —le gritó ella—. ¿No te diste cuenta que todo fue un puñado de sal que te tiró la pícara de tu hija?

Y lo bajó del caballo, y lo llevó a remezones a la cocina.

Ahí se quedó el pobre, ¡tan atribulado!

No bien el gallo anunció el nuevo día, se levantaba la vieja, y después de ensillar al corredor famoso, lo traía al viejo a empujones, y lo obligaba a salir campo afuera en busca de los amantes. Poquito a poquito el caballo flaco iba tomando furia…

La vieja ya estaba en el chiquero, sobándole los garrones a la chancha con unto sin sal. Ya tiraba a reponerse el animal aliado.

Y el viejo corría y corría en su caballito flaco. Le chicoteaba el viento, queriéndolo sacar de su montura. En su alocada carrera pasó por llanos y serranías como una exhalación. Ya estaba levantándose el solcito cuando alcanzó a divisar a los amantes que huían.

La niña oyó el claro retumbar de los cascos del caballo flaco y de nuevo se volvió a quejar de los porfiados… Se allanó a sacar un peine de su atadito, y después de dejar unas raras palabras al viento, lo tiró con fuerza hacia su padre. Tupidos chañarales se formaron de la nada y tanto trababan sus ramazones que no daban paso ni a una mosca. El pobre viejo fue a dar con su cabalgadura contra las espinas, y gracias si pudo salir con la ropa hecha tiras. Quiso porfiar un rato, pero viendo su pleito perdido no atinó sino a volverse al tranquilo…

En cuanto llegó al caserón contó que una selva espesa, llena de espinas y ramas, le negaba un paso adelante. Ni lo dejó hablar la vieja. Lo levantó de tanto grito. «Que sos un viejo leso y sin remedio. Que no te das cuenta de que es un peine y nada más. Que aquí y que allá»… Casi le pegó también. El pobre viejo ganó la cocina y allí se acurrucó al lado de las brasas.

Y los amantes, por esos campos, sin cesar de galopar. Amaneció un nuevo día y ya el viejo iba al alcance de los fugitivos. Esta vez el pobre andaba enojadón por las carreras de balde que le hacían dar.

En cuanto Florcita sintió el sonoro galopar del caballo flaco, sacó de su atadito unas tijeras muy melladas, y después de contrapesar unas palabras, ¡tan sentidas!, las tiró contra su padre, que ya los alcanzaba. El mozo y la niña apuraron su cabalgadura.

Se le formaron de repente al viejo unas serranías tan altas y escarpadas, que fue a dar con su mancarrón contra unos peñascos. Animó a su corredor para que trepara por los barrancones de piedra, pero el caballito, de balde porfiaba por hincar sus cascos en esos cerros cortados a pico. Los faldeos empinados y rodados fragosos le negaron un paso adelante. ¿Qué iba a hacer el pobre? Se volvió, cansado y molido.

Llegó al caserón tapándose las orejas con las manos para no oír los escarnios de su mujer tirana. Aguantó el viejo tanto rigor, haciéndose el chiquito. Al último fue a echarse en su recado… Al otro día, antes de colorearse la alborada, ya salía de nuevo con el preciso encargo de no aparecerse con las mismas de siempre.

La vieja se quedó entendiéndoselas con la chancha, que a fuerza de sobarla, de untos, de bilmas y de sinapismos, había conseguido cerrar la herida. Si ya quería caminar esa bestia; pero la vieja la contenía con todo su amor y celo.

Tristes iban los amantes, cruzando esos campos amargos. Por fin llegaron a un hilo de agua donde apartaban nido los frescores. Desensilló su caballo el mozo para que medio pastara, mientras Florcita cebaba unos matecitos. Allí conversaron y tiraron cuentas para el resto de la vida. Hubo renuevo de juramentos y se alumbraron con más esperanzas. En esto soñaban cuando oyeron en la lejanía el resonar de los cascos del caballo flaco… El mozo volvió a amargarse por su desobediencia, y la niña, ya sin armas, atinó a hincarse entre las piedras, y dijo como si rezara: «Vuélvase el caballo un naranjo, y el recado y las caronas las hojas; yo una flor de azahar y Mocito un rendido picaflor que me enamore…»Y al momento se obró el milagro, y tan a tiempo, que el viejo, a duras penas, hizo rayar su parejero al pie del naranjo maravilloso. Ahí se quedó el pobre con la boca abierta, admirando tanto encanto y lindura que se levantaba en el medio del secadal. Lo que más lo enterneció fue ver a un brillante picaflor de la sierra, color de luego, enamorando a la flor del azahar. Si era como para quedarse mirando días enteros tanto rendimiento y solicitud. Y la flor del azahar perfumaba la tarde y más la solicitaba el picaflor enamorado. Y el pobre viejo, que no conocía al lindo amor, mas se solazaba, gozando de este adorno de los desiertos. Si era como para dejar que se fueran las horas y vivir pendiente del encanto. Y así se fue pasando el día hasta que se vino el anochecer… El viejo se recobró, montó a caballo y partió a media rienda, rumbo al caserón.

En cuanto se hubo alejado el perseguidor, se deshizo el encanto. Del naranjo se rehizo el caballo, de sus hojas, la montura; del azahar, la niña, y el picaflor se posó en una piedra y tornó a ser hombre. Rezaron los dos amantes con devoción y pena, y volvieron a seguir la carrera por esos campos. Ya llevaban vencido lo más amargo cíe la travesía.

Hecho un bendito, llegó el viejo a las casas y, aturdido, le contó a la vieja lo del naranjo, el azahar y el picaflor enamorado.

Ni acabó de contar cuando la vieja lo levantó de un solo grito y lo volvió a bajar con otro. Pero luego medio se calmó porque la chancha ya iba muy mejor.

Le sacó las bilmas y la hizo caminar y hasta medio trotar, y, golosa, hasta se le sentó encima y medio medio la jinetió. Pero lueguito la volvía a guardar en el chiquero y le acomodaba blanda cama para que terminara de reponerse. Le dobló la ración de maíz sancochado y la estuvo sobando, cariñosa y aparcera.

Ya los amantes divisaban en las lejanías las arboledas del poblado. Ya se alegraban y ya se entristecían, porque echaban opuestas cuentas sobre lo que faltaba de lucha. Al galope iban trasponiendo medanales cuando divisaron muy a lo lejos el polvo que levantaba en su furia el corredor flaco. Se bajó la niña y, arrodillándose, rezó. Luego dijo con voz traspasada: «Vuélvase el caballo una iglesia, la montura el altar; yo la Virgen y Mocito un sacerdote». En los momentos se obró el milagro, y tan a tiempo, que si el viejo no se echa para atrás, sofrenando el pingo, cuasi se entra a la iglesia con caballo y todo. El viejito era muy creyente. Se apió y con el sombrerito en la mano entró a la Casa de Dios. En la pila de agua bendita se persignó, y luego, pasito a pasito, se fue acercando al altar. Allí gozaba contemplando a la Virgen y sentía que los ojos se le llenaban de cristianas lágrimas… Bien sabía él que no le restaban muchos días de vida para rendir cuentas ante su Divino Hijo, y de solamente pensarlo se halló pecador y falto de fe… Volvió a levantar sus ojos y los descansó en la Virgen, tan linda, tan sufrida y soñadora, que con sus ojos doloridos parecía traspasarle el corazón. Se sintió falto de fuerzas y cayó de rodillas… Lloraba y lloraba, limpiando con sus lágrimas tanta mancha y pecado de su vida descarriada. Y rezó con tan profunda devoción, que al terminar se sintió aliviado del peso de culpa y sospecha. Era como si hubiera nacido de nuevo y con alma de niño, liviana y transparente.

Contempló al sacerdote que oraba ante la Virgen con lo profundo de su devoción y sin levantar la visa de tan humillado y creyente, y le pareció que la Virgen descansaba en él sus ojos con amor. Allí se dejó estar, abarcando ese cuadro de fe y entendimiento.

Las campanas de la iglesia señalaron las horas del atardecer, y entonces el viejo recordó que debía retornar al caserón de las sombras y se nubló su frente. Echó una última mirada a la Madre de Dios y paró sus ojos turbios en ojos tan soñadores y sufridos. Se persignó en sumisa despedida y salió de la iglesia, libre de malos pensamientos y con el alma sonriente… Montó en su caballo flaco, y muy al pasito se volvió a su morada. Tan encantado llegó a los portales que, con el corazón en la mano, contó a la mala de su mujer todo lo que había visto. «¡Ah, viejo pasao por abajo de la cola del pavo!… Si serás atrasado y sin discurso, y boliao hasta el remate. ¿Hasta cuándo vas a ser sonso y más leso que otro poco? Si no fuera porque ha sanado mi chancha ligera, y mañana salgo en busca de esos pícaros, te haría bramar a azotes, viejo pasmao… Y que pruebe esa pícara de tu hija de presentarme naranjos floridos y una iglesia con la Virgen. De un soplidito le hago volar sus artificios…». Otras cuantas palabras que parecían ventarrones de insultos dijo, con todo el arrastre de lo que hiere y mortifica. El pobre viejo se tapó los oídos y ganándose a la cocina, se hizo el chiquito atrás del fuego.

La vieja largó unas cuantas risadas y sacó a su chancha amiga del chiquero y ya le retiró todas las envolturas de las patas, y después de sobajearla y ponerle salivita, salieron las dos. La vieja se le sentó a la sillera, y la chancha, riendo con la vieja jineta, le hizo una largada a su carrera… ¡Uh! Quedó la polvareda no más, y fue a rayar a muchas leguas de distancia.

Media vuelta le dio la vieja y le hizo oirá largada hasta el caserón… Si ligero había corrido la primera vez, el doble corrió la segunda… La vieja y la chancha, muertas de risa y de gusto, entraron al caserón, y allí, en el chiquero, cambiaron otras señas y musarañas de alianza y entendimiento. Ya la noche había cerrado, y la oscuridad y los silencios asentaban en los campos.

Ese anochecer acamparon los amantes bajo un coposo algarrobo. Maniaron al caballo para que pastara por ahí cerca, y ellos tomaron mate al lado del fueguito. El mozo iba contento porque ya se divisaban las arboledas de su poblado, pero la niña recelaba. Se cumplían los siete días para que sanase la chancha de sus garrones, y recién al octavo día llegarían al pueblo de Mocito, a causa de lo lerdo del caballo vistoso. Otro gallo les cantara si hubieran disparado en el corredor flaco: ya de tiempo estarían a salvo donde la vieja no tenía poder.

Faltaba un día de lucha, el más terrible, porque a su madre no se la podía engañar como a su tatita viejo. Cavilaba y cavilaba sin hallar qué hacer la niña. No halló más camino que encomendarse a Dios, y juntos con el mozo, rezaron en la soledad de los campos, pidiendo la ayuda del cielo. Luego se acostaron bajo el manto de estrellas, en lo pobre del recadito criollo. Juntitos dormían, como duermen las palomas.

Quería salir el sol, al tiempo que la vieja le asentaba sus caronas a la chancha. Después de cincharla con el mayor de los cuidados, se le sentaba a lo gaucha y la sacaba al pasito campo afuera. A esa hora ya los amantes galopaban en demanda del poblado cercano.

La vieja, en cuanto salió del camino real, taloneó a su sillera. Largó el trotecito la chancha, luego se avino a galopar y a los instantes, ya comenzó a pedir rienda y más rienda. Ya no corría la chancha, ¡volaba tocando apenitas el suelo con la punta de sus uñas partidas! Ni el rastro dejaba en la tierra. Se levantó un ventarrón con su alocada carrera, y algarrobos y chañares se castigaban con la fuerza de sus vientos. Le chicoteaban las polleras a la vieja y sus motas se llegaban a enderezar con la furia de su correr. Atrás se formó una nube arrastrada de tierra que cubrió los campos y tapó enteramente al sol… Y más taloneaba la vieja bruja en su furia y en su duelo.

Alcanzó a mirar para atrás Florcita y vio, patente, la nube de tierra que se acercaba como una exhalación. Tembló de espanto la pobre niña y al momento le pidió a Mocito que se bajara a rezar. Rezaron a la disparada y ella imploró ayuda a la Madre de Dios. Encomendó la suerte de Mocito a todos los santos, confesó al cielo sus faltas y pidió nuevas fuerzas para soportar tanto mal y desavenencia… Ya el tierral se venía encima. Con voz traspasada solicitó: «Vuélvase el caballo una laguna profunda; la montura y las caronas, las aguas; Mocito, un patito y yo una patita…». Y una laguna muy honda se formó de la nada en aquellos secadales, y dos patitos nadando en medio de ella.

Tal era la furia que traía la chancha en su carrera, que se pasó de largo y solo pudo la vieja, echándose para atrás, sofrenarla siete leguas más allá de la laguna. Al fin la dio vuelta y después de consolar a la cerduda, se volvieron a las risadas las dos, gozando la victoria. En cuanto llegaron a la orilla encararon las aguas profundas, derecho a los patitos, y tuvieron que alzar vuelo las dos aves, para ponerse a salvo; pero como la laguna era muy profunda, enseguida se cansó la chancha de nadar y tuvo que ganar la orilla, con la vieja toda mojada.

Retornaron a la laguna los patitos, y la chancha, en su furia, se puso a tragar las aguas, con miras de dejarla en seco. Bebió y bebió hasta que hizo bajar mucho el nivel del caudal, pero al fin se enhuató tanto, que tuvo que echarse al pie de un chañar. En este trance la vieja bruja apeló a sus maquinaciones. Se apareció como una señora muy buena y humilde, y como quien no quiere la cosa, se vino caminando por la orilla de la laguna y al ver al patito le tiró migas de pan y otras tentaciones. El patito corrió a comer estos regalos, pero la patita lo atajaba con aletazos y picotones y mucho tuvo que luchar con el tonto confiado, poniéndosele por delante y batallándolo con enojo, para no dejarlo pillar. «Venga, patito, decía la señora buena. Venga el bonito. Tome estas carnecitas ricas y le arrojaba bocaditos. Venga el patito ingrato… Venga él…». Y así batallaron la bruja y la patita, disputándose al patito, que porfiaba por acercarse a comer tanto regalo. Hubieron aletazos y picotones en las aguas, hasta que al fin, cansada la bruja, dio una tremenda patada a la tierra y volvió a ser la mesma de antes. En eso se le acercó la chancha y las dos echaron fuego por ojos y boca, en el límite del furor. Se secretiaron las dos y la vieja se plantó y echó una maldición a su hija: «Anda nomás, hija pícara, aulló, que no has de gozar tus triunfos… Anda no más; pero sabe que por potestad del Ángel Negro, en cuanto lo abracen a Mocito, quienquiera que sea, te olvidará para los restos de su vida… Sábelo bien sabido: al primer abrazo, olvido eterno…». Largaron sus carcajadas la vieja y la chancha y cambiaron señas y musarañas, y ya se fueron a las risadas por el medio de esos campos enemigos… «Ja, jay…Ja, jay…Ja, jay…Ja, jay…».

Mucho después Florcita deshizo el encanto. Retomaron cada uno la forma que Dios les dio al nacer, rezaron y siguieron el camino del poblado. Alegre, muy alegre iba el mozo, porque volvía a su querencia; pero la niña se apocaba, más triste que la noche. Sabía que la maldición de su madre era terrible en fuerza y en malicia. Apenas lo abrazaran a su amante, él la olvidaría sin remedio.

Llegaron al poblado y pidieron alojamiento en una posada. Allí, Florcita, cuando estuvo sola con el mozo en su cuarto, le hizo jurar que no se dejaría dar ni un abrazo por nadie. Ni por hombre ni mujer, ni viejo ni mozo; porque desde el punto en que lo abrazaran se le borraría todo de su memoria, a contar desde el momento que salió de su casa a rodar tierras. Y ese olvido sería tan profundo y duradero, que nadie tendría poder para deshacerlo. Juró Mocito, con lágrimas de enternecimiento, que no se dejaría abrazar ni por su madre, pero que aunque eso llegara a suceder, no habría fuerza en el mundo capaz de hacerle olvidar a su amor.

Sonrió tristemente la niña. Se despidieron con cariño y quedó el mozo en volver luego. Iba a saludar a su madre y a pedirle que recibiera a Florcita bajo su techo, mientras hacían los preparativos para casarse.

Llegó el rodante a su casa. Entró por las tapias del jardín, y desde allí, temblándole la voz, les pidió a todos que no lo fueran a abrazar porque sobre él pesaba una maldición terrible. Vino su mamita vieja y lo besó, y sus otros parientes apenas le dieron la mano. Allí hubo la mar de preguntas, y era un vivo pedir que contara sus aventuras por esas tierras tan lejanas.

Se dispuso a contar sus andanzas el hijo cariñoso, desde el punto que saliera de su casa.

—Cien días caminé por esos campos —comenzó diciendo…

Mientras tanto se corría la voz por el poblado que habla vuelto Mocito de su largo viaje. Algunos decían haberlo visto entrar al barrio con una linda prenda en ancas, y ya la mocedad del pago ardió en deseos de conocer la conquista del amigo. Otros porfiaban que había vuelto rico, con varias cargas de plata, y no faltaba quien dijera que había hallado una virtud, y tanto se corrió la bola con estas novedades, que llegaron a oídos de la tía de Mocito, de la que era regalón. Al momento se fue la pobre vieja a la casa de su sobrino. Sin que la viera nadie, entró en puntas de pie, se le allegó por atrás, y loca de contento, sin dar tiempo a nada, dio un abrazo con todas sus ganas a su querido sobrino.

—… Llegué por fin a un caserón perdido en los campos… —narraba Mocito, cuando, de repente, sintió que lo abrazaban, y al punto vio que un remolino arrastrado le barría el caudal de sus recuerdos… Se pasó, atribulado, la mano por la frente afiebrada y se fue sumiendo en el sopor del sueño… De balde procuraron volverlo a su narración. Él miraba a sus parientes y amigos con fastidio, como si pensara que le estaban jugando una burla pesada… Corrieron las horas hasta que, ya muy entrada la noche, se fueron todos a dormir.

Espera y espera Florcita en la posada, viendo que se vencía la noche sin que el mozo volviera, comenzó a tener raros presentimientos. Se tiró en la cama y medio se quedó dormida. En las deshoras de la noche oyó, muy a lo lejos, las risadas de burla que anunciaban el triunfo enemigo… «Ja, jay…Ja, jay…Ja, jay…». Y despertó, llorando su amarga derrota.

Al otro día, bien tempranito, se averiguó dónde quedaba la casa de su amante, se arrebozó en un tapado negro y se fue, llorosa. En llegando batió sus palmas delante de una puerta de cañizo… La voz de una viejita la invitó a pasar. Entró a la casa de Mocito y lo vio a él tomando mate con su madre… Se pasaba la mano por la frente, como queriendo sacarse unas neblinas… La niña preguntó al mozo si no conocía a una niña Florcita, y le dio sus propias señas

—Ni la conozco ni tengo noticias de esa tal niña —contestó el mozo, y siguió tomando mate, y pasándose la mano por la frente a cada momento.

Salió Florcita de esa casa, abortando lágrimas de derrota. Ganó la calle y más sollozó al verse sola, desamparada en un pueblo extraño y con todo su amor burlado. Llegó a su cuarto y se tiró a llorar a gritos, hasta que se le secaron las pocas lágrimas de sus castigados ojos… Cerró la puerta de su pieza y estuvo dos días sin comer, a solas con el caudal de sus arrastradas penas.

Pasaron los días, vinieron las semanas y llegaron los meses… Al fin, la niña se allanó a conformarse con su suerte tan negada. Pidió trabajo de costurera en la casa de una niña modista, y como era tan buena y tan humilde, le señalaron tarea por unos poquitos reales. Ella trabajaba y trabajaba, sin levantar los ojos de su costura, y su patrona se aficionó a ella y con el tiempo la llegó a querer como si fuera de la familia.

Viéndola tan laboriosa y calladita, su patrona y sus compañeras de costura hacían lo posible por distraerla y no faltaron mozos del pueblo que, tocados por la donosita y su pena, la cercaron con caídas de ojos y le arrastraron el ala, reclamando el fuego de su amor guardado; pero ella, sin levantar la vista del suelo, iba a su trabajo y volvía a su piecita solitaria, sin atender razones de amor, ni amistad, ni nada. Y no faltó un hombre pudiente que, prendado de su modo y su tristísima hermosura, le ofreció su nombre y sus caudales de minero rico; pero Florcita no atendió a sus reclamos, disculpándose que todo su querer estaba en su aguja y su dedal…

Mocito pasó un tiempo muy caviloso en su casa, mas luego se le fueron yendo esas tristezas, y como era joven y animoso, pronto aspiró a trabajar. Tuvo mucha suerte: un viejo comerciante le tomó afición, y como sabía leer y escribir, lo nombró dependiente de su tienda, la mejor del poblado. Mocito se desvivía por atender los intereses de su amo, y tan adelante llevó este empeño, que pudo arribar en la consideración del rico. Antes del año ya era jefe de la tienda y llevaba las justas apuntaciones en un gran libro, llenecito de variadas cuentas. Por ser de buen gobierno, su amo le señaló parte en el negocio y comenzó a arribar. Se hizo de una montura nueva, toda enchapada en plata. Freno de trenzados con canutillos plateados y firuletes de oro, y riendas y cabestro muy vistosos. Compró un pingo oscuro, de sobrepaso, y su gusto era galoparlo atravesado por la calle real… Ya su pecho le solicitó un amor y le mariposeó su pensamiento en una niña modista, la más nombrada del pueblo, que le compraba finos géneros en la tienda.

Un día la visitó, muy arrequintado. Mocito se bajó en la puerta de la casa de la modista, calzando botas charoladas, espuelas de fina plata, lindo calzón ajustado y chaqueta desprendida. Vistoso pañuelo al cuello y sombrero de Lima de alas airosas. Batió sus palmas Mocito y preguntó por la niña Rosa… Salieron como bandadas de palomas las niñas modistas a recibirlo, y ya lo entraron de la mano porque era muy sangre liviana y buen mozo. Lo llevaron a la sala y le convidaron matecitos dulces y bizcochitos con almíbar. Le trajeron arrope con cascos y vinito añejo de la bodega casera… ¡Uhs!… Si casi lo empacharon al pobre.

A él se le iban los ojos por la niña Rosa, dueña de esa casa de modas, y aunque se lo disputaron todas las hermanas con lo más fino de sus miradas, al fin se lo cedieron a la elegida.

En este aparte conversaron los dos a solas.

Y así, cada vez que llegaba Mocito en su brioso pingo, ya la dejaban solita a la niña Rosa con él. Las hermanas se retiraban a la otra pieza a decir mil picardías de los enamorados y se reían de sus sonseras, espiándolos por el ojo de la llave, mientras Florcita recogía en su dedal, una por una, todas sus lágrimas quemantes. Pasaron unos tiempos, muy lucidos para unos y muy tristes para otra. Al fin, en el mes de Primavera, Mocito se dejó decir por sus amigos que pronto se iba a casar con la niña Rosa…, y la niña Rosa no negaba nada a sus amigas, y tan ciertas eran estas nuevas, que la novia le pidió a la mejor de sus modistas, a Florcita, que le hiciera con sus manos provechosas el vestido de casamiento. Un precioso corte de seda blanca de la China, regalo del novio, le dio a su costurera favorita para que lo cortara a su justa medida y lo cosiera.

Comenzó Florcita a coser el vestido de la novia, y para no manchar la fina seda, recogía sus lágrimas en el dedal y cuando se le escapaba un «¡Ay!», decía: «Me pinché la yema del dedo con la aguja porque el dedal se me ha perdido…». Entre ayes y punzadas fue cosiendo el blanco vestido de casamiento.

Tres días faltaban para las bodas de la niña Rosa con Mocito, y la novia, como era de costumbre, quiso despedirse de su vida de niña con una fiestita familiar. Por la mañana fue a misa, toda de blanco; se confesó y encomendó a Dios su vida de casada, y por la tarde invitó a su fiesta a todos sus parientes y mejores relaciones, y también a sus empleadas más acreditadas. Estaba la casa llena de gente cuando se apareció el novio en su caballo brioso. Se bajó, hecho un clavel de tan lindo… Si daban ganas de abrazarlo y besarlo al verlo tan donoso y soñador. Los presentes brindaron con la copa en alto por la felicidad de la nueva pareja.

Arpa, violín y guitarra tocaron «El cuando», y lo bailaron los novios con el mejor lucimiento, y luego siguió el baile y la alegría para todos.

Los guitarreros cantaron este versito con toda intención…

Cuándo será aquel día

y aquella feliz mañana

que nos lleven a los dos

el chocolate a la cama…

Corrían los pastelitos, confites, aguardientes, vino añejo y el matecito dulce, con gran regalo de los asistentes.

En lo mejor de la fiesta, Florcita, la triste y callada costurerita, pidió permisio a la dueña de casa y al novio para hacer unas apariencias… «Cómo no, buena Florcita», le contestó su patrona, y dando unas palmadas, solicitó la atención de los concurrentes. Se hizo un gran silencio y todos aguardaron, curiosos, en la sala. Se sentó la novia, muy consentida, en la cabecera de la mesa y reclinó su cabeza en el hombro de Mocito, que se regodeaba a su lado. Los invitados hicieron rueda. Entonces, Florcita trajo una fuente con agua, dijo unas palabras perdidas, arrojó el agua hacia el techo y… ¡se quedó toda sostenida en el aire!, como si fuera una laguna chiquita; luego sopló sobre dos papelitos escritos sacados del seno, que fueron subiendo, subiendo, y se convirtieron en dos patitos ¡tan chiquititos y cabales!

Revolotearon sobre la lagunita, que se sostenía por encanto en el aire, y luego bajaron a nadar…

—¡Qué bonito! —dijeron todos, y se quedaron mirando embelesados esa apariencia tan novedosa y encantadora.

El patito estaba en el agua muy distraído, pero la patita daba porfiadas vueltas a su lado, acariciándolo con el pico y amagándole suaves aletazos…

—¿Te acordás, patito ingrato —dijo de repente la patita—, cuando saliste de tu casa a rodar tierras y después de cruzar inmensos campos llegaste al caserón de la vieja bruja?…

—No, patita; no me acuerdo —contestó desganado el patito. Lo volvió a acariciar la patita enamorada, y después de limpiarle su plumaje con el pico, le decía:

—¿Te acordás, patito ingrato, cuando mi madre te señaló siete trabajos imposibles y acudí yo en tu ayuda?

—No, patita; no me acuerdo.

Otras caricias y amorosas reconvenciones le hizo la patita despreciada.

—¿Te acordás patito ingrato —porfió con ardimiento—, cuando después de jurarme amor inolvidable, nos juimos los dos de mi casa en el caballo tan lerdo como vistoso?

—No, patita; no me acuerdo…

Aletazos de amoroso desconsuelo le dio la patita, mientras le espulgaba rendidamente la cabeza, como queriendo despertarle recuerdos traicionados.

—¿Te acordás, patito ingrato, cuando mi padre, montando el caballo flaco, ya nos alcanzaba, y para salvarnos, le tiré un puñado de ceniza, y en otra ocasión, un puñado de sal?

El patito se quedó un rato como si pensara en algo y al fin dijo:

—Me parece como si fuera un sueño que soñé ¡hace tanto tiempo!…

Mocito se pasó, muy pensativo, la mano por la frente, y redobló su atención mirando esa apariencia.

La patita espulgó con el todo de su cariño a su olvidadizo compañero; le hizo mil cosquillitas y ya el patito comenzó a avivarse y a mirarla de otro modo.

—¿Te acordás, patito ingrato, cuando por tercera y cuarta vez, ya nos alcanzaba mi padre y nos salvamos tirándole un peine y después unas tijeras?

—Se me hace que alguien me ha contado esas fantasías —dijo por fin el patito, como ahondando en olvidados recuerdos.

Mocito se volvió a pasar la mano por la frente acalorada, concentrando toda su atención en lo que estaba sucediendo.

La patita porfió en acariciar con finos recursos al patito, y él le devolvía uno que otro cariñito…

—¿Te acordás, patito ingrato, cuando el quinto día de fuga, para engañar a mi padre, formé un naranjo con un azahar y un rendido picaflor?

El patito dio una vuelta nadando, y con unos aletazos se avivó del todo y dijo, temblándole la voz:

—Me estoy acordando de todo eso…

Mocito dejó de estar con su novia y se fue acercando a la apariencia, al tiempo que miraba con rendimiento a Florcita.

Finas caricias le repitió la patita a su compañero y ya el patito correspondió gustoso con otras.

—¿Te acordás, patito ingrato, cuando a los seis días nos alcanzó mi padre, y lo engañé con una iglesia, la Virgen y el sacerdote rezando?

—Sí, patita; sí… ¡Me estoy acordando de todo!

—¿Te acordás, patito ingrato, cuando el último día nos alcanzó la bruja en la chancha terrible, y nosotros, para salvarnos, nos convertimos en patitos, igual que ahora?

—¡Sí! —contestó el patito, al tiempo que volaban los dos, cambiando caudalosos amores, y se deshacían en el aire, como también la lagunita de agua.

—¡Sí! —gritó Mocito—. ¡Ahora se me representa todo!… —se arrastró de rodillas a los pies de Florcita y le besaba las manos, mojadas por sus propias lágrimas… El enternecimiento le trabó todas sus palabras. Lloró descargando su pecho, hasta que pudo rehacerse—. ¡Perdóneme, Florcita, la nunca bien querida niña! ¡Perdóneme la ofensa de mis olvidos!…

Se abrazaron y se besaron los dos, llorando de felicidad… No bien pasaron los primeros instantes de sorpresa, el mozo tomó las manos de su amante y contó a todos, con lágrimas en los ojos, sus tristes andanzas pasadas. En cuanto acabó su relación pidió a la niña Rosa que lo perdonara por no poder casarse con ella, por ser Florcita la dueña de su corazón. Carta de libertad le dio la niña Rosa, y ahí mismo se fijaron el plazo de diez días para el casamiento con Florcita…

Diez días después celebraron sus lucidas bodas, y si gozaron los mozos de la vecindad floreando refalosas en las fiestas del casorio, más gozaron Mocito y Florcita al verse, por fin, unidos para siempre…

(Y tanto como ellos gocé yo, guitarrero y cantor de tanta gloria y maravilla…).