EL MEDIA RES

H

abía una vez un viejo cazador que vivía de lo que cazaba entre las ramas. Su mano habilosa untaba liga traidora a los pimpollos más altos, donde asentaban loros y tórtolas, o lanzaba finas flechas a las alturas, al paso de las bandadas de patos laguneros. Con esos primores y la fineza de su vista y oído, cosechaba lo suficiente de los dominios del aire para mantener a su mujer y a su hijito.

Una vez que, como de costumbre, salió a los campos en busca de sus posibles, encontró desierto el cielo y las ramas. «¿Qué pasará?, se decía, caviloso. ¿Quién habrá espantado a los que vuelan?…». Llegó a su rancho con las manos vacías; pero consoló a su mujer y a su hijito con esperanzas de mejorada suerte para el otro día.

De madrugada se levantó y fue a recorrer sus ramas untadas con liga. Ni un loro ni una tortolita pegados en ellas, y de balde esperó a los teros de la ciénaga. Los aires estaban más que desiertos.

Una semana entera se pasó en vanos aprestos de caza. Era como si una Voluntad hubiera arreado todas las alas de la comarca para que no cantará ni un piquito ni volara una pluma…

Allí se achicó pensando el cazador en lo mucho de su mal. El hambre lo avanzaba y no acudía ningún remedio. «Si el Diablo se me presentara, con él haría trato», se dejó decir en voz alta, mientras volvía a su rancho. Siguió caminando, pero al desembocar en una senda, vio a un hombre moreno que le hacía señas…

Con espina en el alma se le allegó el cazador, y oyó que le decía el desconocido: «Aquí estoy a tu mandado…». «Yo y mi familia nos morimos de hambre», le respondió el pobre viejo. «Tendrás toda la caza que quieras, pero has de entregarme, en pago, al primero que salga a recibirte cuando llegues a tu rancho». El pobre viejo pensó que siempre el que salía primero a recibirlo era un perrito regalón que tenía… «¿Aunque sea un perro?». «Aunque sea un perro», contestó el desconocido. «Trato hecho», le respondió el cazador. Se dieron la mano y el viejo firmó un rollo que traía el Diablo. «A los siete años mandaré a cobrarte la deuda», le dijo, al momento que desaparecía entre una semillería de pájaros que se arremolinaban por todas partes, batiendo sus alas y aturdiendo con sus cantares. A la manera india cazó el viejo, con arco, y cargado con tanta cosecha, esperó a que avanzara la noche. Fueron pasando las horas hasta que el tercer canto del gallo anunció que la medianoche era llegada. Cautelando por los silencios se allegó a su rancho, haciéndose de cuenta que su hijito se habría dormido a esas horas, y que, como de costumbre, el perrito saldría a hacerle fiestas. Avanzó con el mayor cuidado y ya llegaba a la puerta cuando tropezó con un cencerro. Con el ruido, se despertó el niñito que dormitaba al calor de las brasas del fogón y corrió hacia su padre y lo abrazó y besó. «No hay mejor cazador en los campos que mi querido tatita», le dijo, aliviándolo de su carga. «¡Ay, mi hijito!, le respondió el viejo, quejoso. Alto precio pagué por este triunfo», y se le corrieron las lágrimas, pero aparentó alegría. Animó el fuego y comieron todos, muy alegres.

En la mayor abundancia y regalo fue pasando en adelante la vida el cazador. Sin fatiga cazaba los pájaros más apetecidos.

Pasaron los tiempos, arrastrando los meses y hasta los años.

Si más era la abundancia y regalo en la familia del cazador, más tristes eran sus pensamientos. Un día, su hijo, que ya era un mocito fuerte, le pidió que le dijera cuál era la razón de sus hablas tristes, y el pobre viejo, viendo que ya se vencía el plazo de su deuda, le contó a su hijo, punto por punto, su trato con el Diablo.

—No se le dé nada, tatita —le contestó el mocito—. Yo tengo fuerzas para batirlo al Diablo en el llano y en la sierra.

—¡Ay, hijito! —le contestó su tata viejo—. El Diablo se ríe de toda pujanza. La sopesada picardía es su arma y nadie le gana en esos recursos.

—Lo peliaré con escondidas trampas, tatita —le contestó el hijo—. Por lo pronto, mándeme hacer una espada que pese siete quintales…

—Así lo haré, hijito —respondió el viejo.

Al otro día fue el cazador a lo del maestro herrero y le encargó la hechura de una espada de fierro que pesara siete quintales. Con pájaros que cazara le pagaría ese trabajo.

A los tres meses estuvo hecha la espada y mandó decir el de las fraguas que fueran a llevarla, porque ni él con sus tres ayudantes podían echarla arriba de la carreta.

Fue el mocito con su padre y allí se dejaron estar mirando al maestro herrero y a sus piones cómo forcejeaban con la reluciente espada, sin conseguir moverla. Al fin el mocito se agachó y con una mano la levantó, y, por gala, lució molinetes y visteos.

—La… ¡Qué potencia! —decía el maestro herrero, haciéndole cancha.

El mocito ciñó su espada y se fue con el viejito de su padre. Para las casas se fueron.

El hijo se hizo maestro en el manejo de su arma y el pobre viejo gozaba, viéndolo tan fortacho y arrojado.

Un día se presentó a su casa un diablo muy narigón y enseñó al padre un rollo con su firma. Se puso a llorar el pobre viejo, pero el mozo se ciñó su espada y lo consoló a su tatita jurándole que sus ojos y narices no verían ni olerían las llamas de los Infiernos. Medio se consoló el viejito y se arrimó a la tranquera para ver alejarse a su hijo con ese diablo que venía de parte del Rey de la Noche… Caminando, caminando, se perdieron los dos por la huella tierrosa.

Caminaron setenta días rumbo a la sierra, hasta que llegaron al pie de un peñasco. Allí se tiró a descansar el mozo y se quedó ¡tan dormido! Tres días durmió, y ya el diablo menor no sabía a qué recurso apelar para hacer que caminase. Después de tanto dormir, el mozo tiró nuevas cuentas y se propuso hacer rabiar a ese diablo. «¿Cierto, chey, le preguntó, que la Diabla sale —a pasiar de noche?…». «¡No es cierto!, le contestó el diablo menor. Es la señora más aseñorada que hay». «Se me hace que estás mintiendo», le porfió el mozo.

«¿Hay pulperías en el Infierno?». «¡Qué esperanzas!», le contestó el diablo mensajero, escandalizado. «Bueno; y entonces, ¿cómo se divierten?». «¡No hay diversiones allá!». «¿Ni doma de potros?». «¡Hay tan solamente fuegos y arrepentimientos!», contestó el diablo menor. «¿Y bailan la mediacaña y los aires?». El pobre diablo narigón no contestó, de tanta rabia que tenía. «¡Vamos!, le dijo; que ya se hace tarde y no quiero que me rete la Negra Potestad». «A ver si me dejas de odiar, oh… diablo de porra», lo chanceó el mo/,o travieso. «¡Vámonos!», repitió el diablo menor. «Bueno; ¡no voy y se acabó!», le contestó el mozo, enojándose al todo. El pobre diablo, muy serio, se quedó mirándolo, sin saber qué hacer. «Ahora, si me querís llevar a peteco… me dejo llevar». Quedó el murmullo de las medias hablas de ese diablo, lo que tiraba sus cuentas secretas. «Bueno, dijo al fin; te llevaré a peteco». «¡Chey!, lo atajó el mozo. ¿Quién te ha dao tanta confianza para que me tratís de vos?». «Está bien, señor, le contestó el diablo mensajero. Suba a peteco en mí». El mozo subió en las espaldas del diablo, que comenzó a caminar a las ladiadas. «¡Ah, diablo!, gritó de pronto el mozo. ¡Volvete!». Se volvió murmurando el diablo narigón hasta el mismo peñasco. Allí el mozo bajó a tierra y se ciñó la espada de fierro de siete quintales. Muy campante fue a subir de nuevo a peteco del diablo, y ¡al suelo se fueron los dos! Quedó el montón no más. «Vaya, diablo flojo», se quejó el mozo.

Al fin pudo pararse ese diablo mensajero, y al ver que lo que lo había volteado era la tamaña espada, le dijo que dejara esa arma. «¡Donde voy yo, va mi espada!», le advirtió el mozo, enojadísimo, y así estuvieron los dos, fregando la paciencia. En este alegato se pasó el día.

El diablo aguantó la noche, cavilando. «Si me voy a los Infiernos a buscar ayuda, este pícaro se me va a escapar. ¿Qué diablos hago?», se decía el narigón, rascándose los pocos pelos que le quedaban entre los cachos.

Amaneció el nuevo día y el diablo se levantó, hizo fuego y puso el agua para cebar mate; pero el mozo seguía durmiendo. Tomó mate el diablo hasta enhuatarse. Volvió a poner la caldera al fuego y se agarró esa cabeza cachuda a dos manos al ver tanta informalidad en los hombres.

El mozo asomó un ojo por la rotura del poncho y se rio despacito de la cara triste de ese cachudo. Cuando lo vido tan narigón y cariacontecido, no aguantó las carcajadas. «¡Vamos!», le rogó el diablo. «A peteco y con espada; sino no es trato», porfió el mozo. Allí fue la desesperación de un pobre diablo.

En este tira y afloja llegó la hora de las doce. «Tengo hambre y me tenís que dar de comer», le anotició el mozo. El pobre diablo ya no sabía qué hacer. «Te van a salir canas verdes», se dijo el burlesco, riéndose con la mitad de la boca.

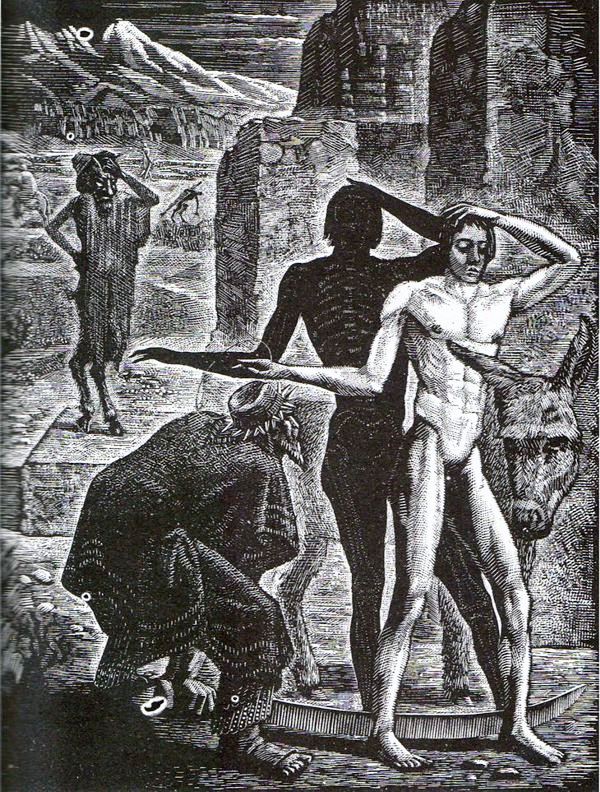

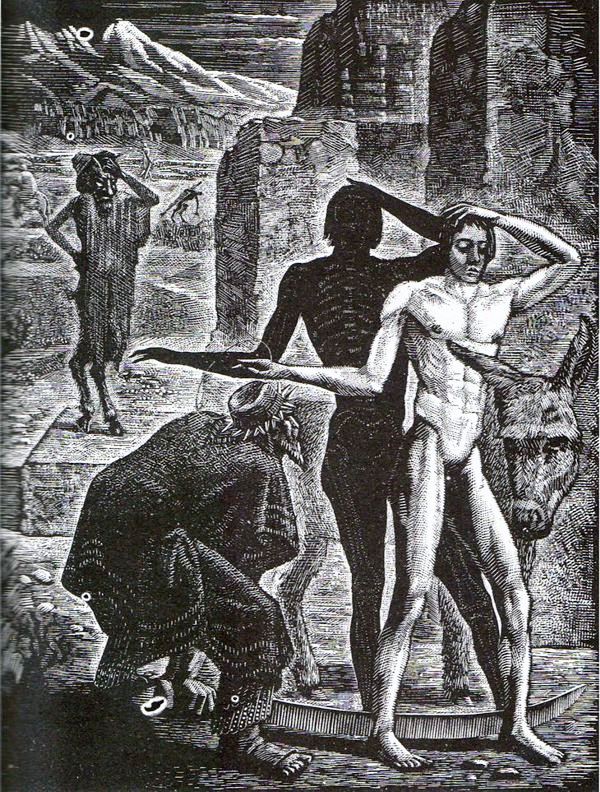

Al fin se levantó y recibió unos mates. En esto estaban cuando vieron venir a un viejito ¡tan bueno!, en un burrito. El mozo conoció que era Nuestro Señor Jesucristo, que andaba por la sierra consolando a tanto pobre, y fue a su encuentro de rodillas, y le tomó las riendas de su burrito. Se humilló y le pidió la bendición. Ya bendecido, le contó al Salvador del Mundo la cuenta de sus trabajos, y el trato que su padre había hecho con el Ángel Negro. «¿Deben los hijos pagar estas deudas de los padres?». «A medias…», se dejó decir el Jesús del Ande. Ya vino y se allegó el diablo mensajero con su tamaña nariz, y viendo y oyendo lo que el mozo decía al viejito, él también metió su cuchara y sacó a relucir sus razones. Allí hubo un cambio de medidas quejas. Al fin, el diablo reclamó el honor y la palabra. Y ahí quedaron los tres, balanceando…

Tatita, Dios levantó su reposada voz y preguntó si ese descargo de razones era porque lo elegían por juez medianero. «Sí, mi Divino Padre; que sea juez medianero le pido yo», dijo el mozo. El diablo mensajero se enredó en un mormollo de opuestas razones. Tan presto decía que sí, como luego medio se dejaba decir que no. Por fin, viendo que el mozo no iba a querer seguir viaje con él a los Infiernos, dio su brazo a torcer; pero siempre y cuando esa justicia fuera derecha.

Se bajó el Jesús del Ande de su burrito; le pidió al mozo que se desnudara, y cuando lo vido en cueritos, hizo que se parase, pero bien derechito y estirado, y tomando la espada de siete quintales le asentó su mirada con ojo aplomador, y de un solo tajo, de arriba a abajo, lo partió en dos al mozo…

¡No le salió ni una gota de sangre!… La parte de adelante, por tener más gobierno, quedó libre de toda deuda, y la parte de atrás se la entregó a ese diablo, para que purgara su deuda en los Infiernos.

Allí levantó un mormollo el maldito, diciendo que le entregaban la pior parte y que aquí y que allá, pero el Jesús del Ande le tapó la boca con esta razón: «Si atrás de la cruz está el Diablo, ¿de qué te quejáis si te doy la parte traseras?».

El diablo medio se quiso conformar, aunque no cejaba en el empeño de decir que le había tocado la pior parte… Al fin cargó con el medio mozo al hombro y se perdió caminando cuesta arriba. A los mormollos iba ese diablo. «Ahora, vístase, hijo Media Res», le dijo Jesús.

La mitad delantera del mozo recobró trabajosamente el habla y movimiento y se vistió como pudo. Estaba medio aturdido todavía, pero poco a poco se le fue pasando el terrible atolondramiento… Al fin hilvanó unas palabras. «¿Cómo me voy a presentar así delante de la gente?», preguntó quejoso. «Con la ropa no se le echará de ver la falta, mi hijito. Átese bien la cabeza con un pañuelo y cálese bien el sombrero, y no se desnude delante de nadie…».

Montó en su burrito tatita Dios, y después de bendecir al Media Res, se dejó decir estas palabras. «Si lucha cara a cara con el Diablo, córtele una oreja, y si puedes, las dos, y no se las devuelva, sino a cambio de la media res que le falta». «Así lo haré, mi Padre», le contestó el medio mozo. Adiós y adiós se dijeron, y cada uno tomó su camino.

El Media Res durmió esa noche al resguardo del árbol del algarrobo y al otro día se ciñó su espada. Y aunque con medias fuerzas, pudo seguir adelante. Caminó y caminó por esos desiertos y al cabo de tres meses divisó unas casas blancas. Para allá enderezó sus pasos. A los siete días llegó y pidió al dueño, que allí se contoneaba, un trabajo para sus manos. «Bueno, es que le contestó el rico; te daré un trabajo, y es que me cuides mis haciendas con todo el rigor de tu celo. Has de saber que de un tiempo a esta parte, alguien me está robando mis novilladas, y no son los indios, sino algún cuatrero que de seguro las lleva a Chile…». «No me diga más, patrón, y déme dos piones para mi manejo y un novillo por día para la comida». «Ni media palabra digo», le contestó el rico, señalándole a dos jinetes que puso a su servicio. Ya se fueron los tres para las potreradas.

Al otro día salió el Media Res a recorrer el campo con un pión, y dejó al otro para que hiciera el almuerzo en un real que levantaron. Anduvieron campeando las haciendas hasta que se hizo la hora del almuerzo y volvieron al real; pero lo encontraron al cocinero todo aporreado, las ollas tiradas entre las ramas de los algarrobos y el asado lleno de barro. «¿Qué ha pasado?», preguntó el Media Res al pión encargado de la cocina. «Nada, señor, le contestó el aporreado. Me ha querido dar como un mal, y no hi sabido lo que hi hecho». «Uh…», no más es que dijo el Media Res.

Al otro día salió con el jinete aporreado a dar una vuelta a las haciendas y lo dejó al otro, con encargo de hacer de comer. Anduvieron campiando, sin ver a nadie, y volvieron al real a eso del mediodía y con ganitas de almorzar.

Si desparramo había habido la primera vez, el doble había ahora. El cocinero no volvía del desmayo, y olla y asado estaban perdidos en el barro podrido. «Mañana me quedaré yo y los esperaré con el almuerzo», dijo el Media Res.

Al otro día despachó a los dos piones a vigilar esas haciendas y él se quedó de cocinero. Carnió un novillo y puso los costillares a dorarse en las brasas y arrimó la olla a las llamas para que hirviese el puchero. En este quehacer estaba cuando vido moverse un tronco y que debajo de él salía un negrito, medio tapado por tamaño sombrero. Al verlo tan chiquito y entonado soltó sus carcajadas. «¿Ve? ¿Qué hacís, Josesito, abajo’el mate?», le dijo. «Aquí vengo a probar tus comidas», le contestó el negrito, muy su señor. «¡A mis comidas no las prueba nadie más que yo!», le advirtió el Media Res. «Acostumbrado estoy a probar las comidas de hombres enteros… ¡Qué será de un media res como vos!», bramó el negrito enterado, creciendo media vara de golpe. «Ja, jay… Ja, jay…», se burló el mozo. «Así se rieron tus dos piones, y ya has visto cómo los puse», le aclaró el negrito, creciendo otra media vara en un abrir y cerrar de ojos. El Media Res dejó de reírse y atinó a sacar su espada. En eso volvió a crecer el negrito y ya fue negro, y luego de otro estirón ya se ganó a negro y medio en cuerpo y altura. Chico le quedó el sombrero. Ya pegó una patada en el suelo y saltó de la nada una tremenda espada, que la acapujó en el aire, y ya la cruzó con la del Media Res.

Chispas saltaron de esos fierros que batallaban con encarnizamiento, sin darse un resuello ni mediar palabra, Peliaron una hora y dos, siempre redoblando su furia y encono y sin concederse media ventaja ni uno ni otro. Al fin el Media Res cambió de mano su espada, y antes que se diera cuenta el negrazo, le rebanó la oreja izquierda. «¡Ay!», alcanzó a gritar el tremendo negro, y se fue por el campo derramando chorros de sangre… El Media Res levantó la oreja y se la guardó en el bolsico. Luego atizó el fuego y apuró la comida.

A eso de las doce llegaron los piones. Hablando bajito venían y se quedaron tiesos de sorpresa al ver al Media Res, muy tranquilo, y con la comida a punto.

Apenas acabaron de comer se fueron a las casas del patrón. «Mi amo, le dijo el Media Res, ya no le robarán más hacienda». Y le contó lo que acababa de ocurrirle con el negrazo, punto por punto. «¿Con qué plata podré nivelar mi deuda?», le preguntó el patrón, contentísimo. «Con los torzales que salgan de cien cueros de buey», le contestó el Media Res. Al tiro puso el patrón a sus piones a hacer torzales de cien cueros elegidos. A los pocos días ya estuvieron hechos cientos de varas y se los entregó al mozo y él cargó con casi todo y el resto lo llevaron los dos piones, que quisieron seguirlo a toda costa.

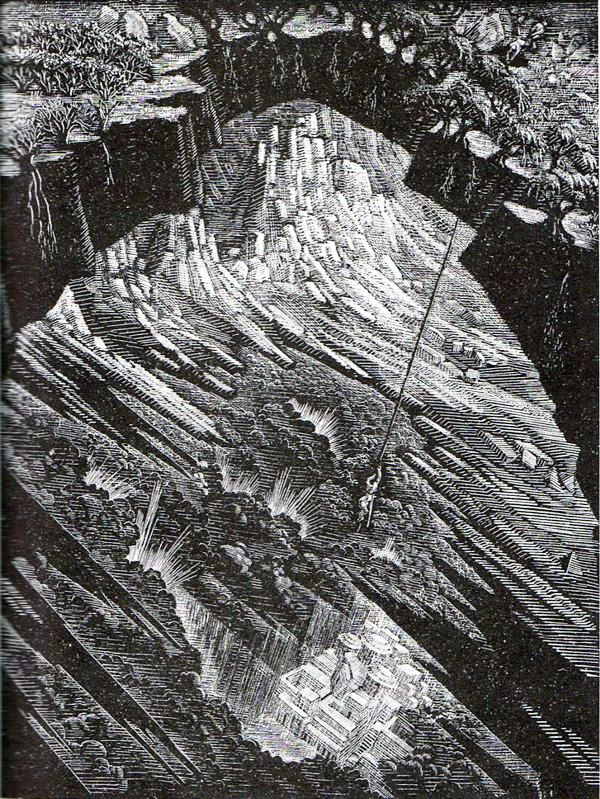

Así cargados, tomaron los campos por sobre el rastro de sangre que había dejado el negrazo pilón. Caminaron días y semanas, hasta que al fin llegaron al pie de un gran peñasco, donde cesaba la chorrera de sangre. Allí hicieron un real, y al otro día el Media Res removió el tremendo peñasco y apareció un agujero que se perdía en los reprofundos de la tierra. Mandó a un pión que se atara bien de la cintura en la punta de los torzales anudados, y lo fue bajando de a poco por esa cueva tan oscura. Mucho había bajado el servidor cuando sacudió los torzales, pidiendo que lo subieran. Tiró el Media Res y al rato apareció el hombre, temblando de miedo. «Señor, es que le dijo, bajé y bajé hasta dar con unos fríos tan terribles que me helaron la sangre. Apenas si pude juntar fuerzas para hacer señas que me sacaran». «Bueno, contestó el Media Res; mañana bajará el otro pión y no se me acoquine por el frío». Atado de la cintura, bajó el segundo ayudante. Bajó y bajó, y siguió bajando, hasta que al fin agitó el torzal y lo tuvieron que subir. Ya estaba anocheciendo cuando llegó arriba. Si asustado subió el primero, el doble llegó el segundo. «Señor, pudo al fin decir, pasé los terribles fríos, donde poco faltó para helarme, pero seguí bajando hasta llegar a la región de los calores. Aguanté hasta que pude, mas aquello era llama viva. Ya medio chamuscado atiné a pedir que me subiesen. Nadie podría bajar una brazada más…». «Mañana, al amanecer, me bajarán a mí y no pararé hasta llegar al fondo, y ¡cuidadito con moverse de aquí y dejarme abandonado en el reprofundo!». Los piones juraron que no lo abandonarían. «Les cobraré ese juramento», respondió el Media Res. Se allegó al pozo y dejó caer su espada. Durmieron esa noche, y al otro día, antes que despuntase el sol, ya el mozo iba bajando por la cueva. Llegó a la región de los fríos y apenas si pudo aguantar sin helarse. Siguió bajando, bajando, hasta llegar a los lugares donde hierven los calores inaguantables. Ya no podía respirar esos alientos de volcanes. Se chamuscó toda la cara, y sudando a mares, pudo por fin pasar esa región de fuego. Siguió bajando y atravesó tormentas de granizo y lluvias con relámpagos enceguecedores. El Media Res apretaba los dientes, cerraba los ojos y seguía bajando. Pasó por lugares de espanto y desolación, siempre bajando sin cesar. Por fin asentó los pies en el fondo y se desató. Mirando a todas partes pudo ver un gran desplayado y al fondo, un palacio tan brillante que apagaba la vista. Para allá enderezó el Media Res. Llegó a los desiertos portales y entró y siguió por los aposentos hasta que al abrir una puerta se encontró con una niña más linda que una rosa.

Apenas la niña pudo hablar, le dijo: «Váyase, mozo, que me guarda un feroz perro negro». Esto alcanzó a decir la guardada, cuando se abrió la puerta y un perro, grandotazo se le vino arriba. El Media Res lo paró con su espada y los dos se hicieron chiquitos, peliando con furia. Se atajaba los mordiscos, y, como podía, le entraba su arma al guardián terrible. Después de mucho pujar, logró pegarle un hachazo en cruz y reventó el perro negro. «Hace tres años, le contó la niña, que yo y mis dos hermanas lloramos nuestro cautiverio en estas profundidades. Mándeme arriba y guarde este pañuelo como recuerdo mío», y le entregó un pañuelo con su nombre bordado en hilo de oro. Ya la llevó el mozo hasta donde colgaba el torzal, y atándola de la cintura, lo sacudió tres veces. Tiraron la cuerda los piones y comenzó a subir la niña. Volvió el Media Res al palacio y siguió abriendo puertas y entrando en aposentos hasta que, al final, se encontró con una niña que de tan linda era un clavel.

Si hermosa era la primera, el doble era la segunda. «¡Ay, mozo!, le dijo esa cautiva. Váyase, que me cuida con el rigor de su celo una terrible chancha negra que come carne humana». Sacó su espada el mozo, al tiempo que se abría la puerta y aparecía el hocico y colmillos de esa bestia feroz. Allí apeló a las fuerzas y recursos de su brazo y entendimiento para medio defenderse. La chancha guardiana lo atacaba con tanta rabia, que, por momento, reculaba el Media Res. En un instante cambió su espada de mano y le hizo un tajo en cruz a la chancha y al tiro reventó y saltaron los pedazos, quién sabe adonde. «¡Por fin me veo libre!», gritó la niña, y regaló al mozo su pañuelo de seda, con su nombre escrito en perlas. «¿Quiere ir a juntarse con su hermana en los altos de la tierra?». «Sí, le rogó la niña llorando. Y salve a la hermana menor que gime en el último aposento». «Así lo haré», contestó el mozo, y fueron hasta donde colgaba el torzal. Allí ató a la niña de la cintura y dio las tres sacudidas. Comenzaron a tirar los piones y la rescatada fue subiendo.

Volvió el Media Res al palacio a abrir cuanta puerta encontraba, hasta que al llegar al último aposento se quedó sin alientos contemplando a un prodigio de hermosura. Si lindas eran las dos niñas salvadas, cien veces más era esta cautiva. El Media Res la miraba sin pestañar y oyó las demandas de su pecho por ese cariño. «Ay, mozo, le pidió la niña. Váyase al instante, que me guarda el más terrible viborón de que haya memoria». Sacó su espada el batallador, al tiempo que saltaban las puertas hechas pedazos, y aparecía un viborón negro y cerdudo, que ofendía la vista con el brillo maligno de sus ojos. El mozo se arrinconó, defendiéndose con un cerco de hachazos con su espada. El viborón se hacía arco, esquivando los tajos, y atacaba con traicionera fiereza. Allí estuvieron porfiando, el hombre y el que se arrastra, toda la tarde, sin lograr una ventaja ni un avance. De balde cambiaba de mano su arma el mozo, porque el viborón lo atacaba, pero no le ofrecía blanco a su fierro.

Ya el cansancio lo apuraba cuando la niña tiró un espejo de plata al medio del aposento. El viborón se miró en esos brillos y se mareó. Se rehizo el Media Res y lo hachó en cruz, con lo que reventó esa fiera arrastrada y se hizo mil pedazos. Corrió la niña y le secó el sudor de su frente y lo consoló con sus palabritas de seda. Ya lo sentó en su silla y le convidó matecitos cebados por su mano. Allí hablaron los dos y se contaron las desdichas de sus vidas. Se dejó decir ella que eran tres hermanas, hijas del rey, y que un día que paseaban por el campo se encontraron con un negro muy grande. Era uno de los Diablos mayores y las hechizó y las hizo ir a su palacio, situado siete veces cien estados bajo tierra, y que ese mismo Diablo le mermaba las haciendas a su padre. «Ya lo conozco a ese negro, dijo el mozo, y tenimos cuentas pendientes». «Guárdese de él, mi salvador, porque es muy maligno», le advirtió la niña, y siguieron cambiando noticias. Resistiéndose a la fuerza del cariño por el corte que lo mediaba, el Media Res no pudo aguantar los embates de su pecho amante. Ya entre los tintes de la madrugada, se dejó decir a la niña princesa menor lo mucho que la quería. Esa delicada prenda se coloreó como el piquillín cuando madura, y en un medio cerrar de ojos le dio a entender que era correspondido. Así, en estos trasiegos, los alumbró el nuevo día…

Ya se fueron caminando hasta donde colgaba el torzal, y en el momento de atarla de la cintura a la niña princesa, ella le entregó su pañuelo de seda con su nombre bordado en diamantes. «Este pañuelo, le dijo, tiene una virtud que sirve para usarla una vez sola. Si se ve en un apuro, pídale lo que necesite, que él se lo va a dar». Adiós y adiós se dijeron, y el Media Res dio tres tirones al torzal, y ya empezó a subir esa hermosura…

Todo el día se lo pasó caminando por el fondo del pozo. Por fin, al amanecer del otro día, vido llegar la punta del torzal que bajaba. Corrió a atarse, mas se le hizo presente una idea mala. Contrapesó sus razones y sospechas, y ya trajo un tronco de algarrobo y lo ató al torzal y lo agitó tres veces. Fue subiendo el tronco y el Media Res lo miraba alejarse ganando altura. Allí se dejó estar un buen rato, cuando, de repente, sintió que algo caía, chocando con las barrancas de la cueva. Alcanzó a hacerse a un lado en el justo instante que llegaba el tronco y se hacía tiritas con la fuerza del golpe. Con él, cayeron brazadas y más brazadas de torzal, que había sido cortado con un cuchillo… «¡Ah, pícaros!, se dejó decir el Media Res, no vayan a caer en mis manos algún día…». Y ciego de furor, queriendo subir a castigar a los piones, sacó el pañuelo de la princesa menor y dijo: «Pañuelito: por la virtud que Dios te ha dado, llévame siete veces cien estados más abajo…». Se le oscureció el entendimiento, y, de golpe, se vido en los mayores reprofundos de la tierra. Entonces se dio cuenta que, con la rabia que lo dominaba, se había equivocado, y en vez de pedir ser llevado para arriba de la tierra, había pedido ir más abajo, a los negros reprofundos… Allí fue desesperarse y tirar quejas al viento. Días y días se lo pasó vagando. Cuando por fin halló un poco de calma, se animó a recorrer esos lugares… Anduvo mirando esos inmensos bajos sin hallar qué hacer. Ya venía, ya se iba, en un descaminar de pasos perdidos. En esas andanzas trataba de medio consolarse, cuando acertó a vislumbrar, a lo lejos, un palacio cuyos brillos le variaban la vista. Derechito se fue y llegó a esos portales. Entró sin llamar, a lo huaso. Abrió puertas y cruzó aposentos, tan lujosos, que sin querer se le iba la vista por los espejos dorados y otras fantasías. «¿Dónde parará el dueño de todo esto?», se decía, mientras cruzaba de una alcoba a otra. «Aquí para y asienta el dueño y señor de esta riqueza y poderío», tronó la voz de un hombre negro, que se adueñaba del medio de una gran sala. El Media Res se paró en seco a mirarlo, y echó de ver que el negro lucía un sombrero grande, muy ladiao a la izquierda. «¿Quién sos, y quién te dio permisio para andar por mis dominios?», le preguntó el negro entonado. El Media Res sacó su espada y le pidió paso libre. «¡Por mis dominios no cruzan hombres enteros, menos un pobre media res como vos!», le contestó el negrazo, cruzando su fierro con el del mozo. «Me está por parecer, le hurgó el Media Res, que nos himos visto ames». «¡Ni me acuerdo de tu cara!», le volvió a contestar el negro, trabando visteos finos. «¿No te acordás?, le porfió el mozo, sacándole el sombrero con la punta de su espada y dejando patente que le faltaba la oreja izquierda. ¿No te acordás todavía?». «¡Entrégame esa oreja!», rugió el negro, atacándolo de punta y hacha. «Te has de esperar otro poco», lo entretuvo el Media Res, atajándose apenas tanto golpe. Siguió un cambiar de razones contrapunteadas al son de las porfías de los dos fierros encarnizados. Por momentos alzaban la voz los rivales y por momentos guardaban concentrado silencio en sus manejados golpes. Pasaron horas y más horas y los luchadores no se daban un medio punto de ventaja… «¿Me entregas mi oreja?», le preguntó por último el negro pilón. «Te la daré si miras a la izquierda», le advirtió el Media Res, y junto que con lo que ladió la cara el negro, el mozo le rebanó la oreja derecha, que cayó al suelo. El negro se llevó la mano a la herida y salió corriendo para el campo. El Media Res recogió la oreja y la guardó. «Ya tengo más que cambiar por lo que me falta», se dijo el medio mozo…

Siguió recorriendo el palacio y pudo llenarse los bolsillos de perlas y diamantes. Luego se fue al campo y erró días y más días. Sin saber qué hacer, se sentó una noche al pie de un chañar. Pensando, pensando, vino a quedarse dormido. Se despertó a las deshoras de la noche, y entre los silencios más porfiados, le pareció oír como si hablaran dos en las ramas del chañar. Afinó el celo de su oído y pudo cazar palabras que van y vienen… «¿Cuándo has llegado de los altos de la tierra?», preguntaba una voz. «Anoche llegué», le contestaba otra. «¿Qué novedades hay por esos altos?». «Que dentro de un mes se nos casa la hija menor del rey, la que el Media Res libertó de los reprofundos». «¡Quién pudiera ir a mosquetiar en el casorio!». «¿Y por qué no vas?». «¡Cómo voy a ir si me faltan las dos orejas!», contestó al fin la voz quejosa.

Despacito, despacito, se enderezó el medio mozo y pudo ver que los que así hablaban eran dos pajarones grandes que asentaban en lo espeso de esas ramas. El Media Res tiró contrapesadas cuentas y, al fin, levantó también su voz. «Las dos orejas que te faltan te las daré, pájaro pilón, si me sacas a lo alto de la tierra…». Un pájaro se asustó y tendió su vuelo, pero el otro se contuvo en su rama. Al mucho rato, contestó: «¿No me vas a engañar, Media Res?». «No; no te voy a engañar, pájaro pilón. Soy hombre de palabra», contestó el medio mozo. «Uh…, dijo el pájaro; es de pararse a pensarlo…». Ahí se dejó estar el pajarón, cavilando las horas enteras. Ya se vencía la noche y el volador seguía balanceando sus pareceres en lo alto de las ramas. Por fin descolgó su respuesta: «Bueno, Media Res, te llevaré; pero sin tu espada, y en llegando arriba, me devolverás mis orejas». «Trato hecho», le aseguró el mozo.

Bajó el pajarón de un volido y le alcanzó estas palabras: «Estamos catorce veces cien estados bajo tierra. Catorce días tardaremos en llegar arriba, ya que por día no se puede volar más que cien estados. A cada parada que hagamos, vos te bajarás a buscarme comida y luego seguiremos viaje». «¿Cuándo es que partimos?», preguntó, apurado, el Media Res. «Ya mesmo, si te parece», le contestó el pájaro. Al momento se enhorquetó en el volador el mozo y el pájaro comenzó a encumbrar vuelo, dando vueltas y más vueltas. Volaron y volaron ganando alturas. En cuanto llegaban a un paradero, el mozo se agenciaba conejitos del cerco para que repusiera fuerzas el volador, y seguían viaje.

Así transcurrió una semana, pero el pobre mozo, más se apuraba en sus adentros, pensando en el casamiento de la hija menor del rey, que él había salvado. «Prometió esperarme, se decía; pero de repente se le apocaban sus esperanzas. ¿Cómo me voy a casar yo, si tan solo soy la mitad de un hombre?». Y trabajado por esta guerra, llegó por fin el último día de vuelo, y entre pujido y pujido, alcanzó el pajarón a llegar al peñasco que estaba al lado de la cueva. «Déjame, le dijo el volador, sentándose en el suelo, que me siente a medio descansar… ¡Catorce días de repechar alturas y con tamaña carga, no es sonsera!». Y estiró las patas, haciendo la cola para atrás al sentarse, ¡tan sentado! «Así es, le contestó el Media Res. ¡Mucho hemos trabajado!». «¡Las alas las movía yo solo, Media Res!». «¡Pero yo te ayudaba con la fuerza de mi pensamiento!», le respondió el mozo. «¡Esas ayudas nadita que me gustan!, aclaró el pájaro pilón, y ya mismo me estás entregando mis dos…». «¿Cuántos días de vuelo hay de aquí hasta los palacios del rey?», le interrumpió el mozo. «Siete días de vuelo tendido, y ahora me entregas mis dos…», le porfiaba el pajarón, pero el mozo lo cortó. «En cuantito, lleguemos a los palacios del rey, te entrego tus dos orejas». «¡Ay!, se quejó el volador, bien decía yo que eras de malos tratos». «Aquí están tus dos orejas», le dijo el mozo, mostrándoselas. «No bien lleguemos allá, te las entrego, sin más que hablar. Ya mismo vámonos yendo. Yo te ayudaré con las intenciones». «¡Pa semejante ayuda, me conformo con nada!», retrucó el pájaro brujo. Se estiró el volador y ya quiso jinetearlo el mozo, pero él lo atajó: «Poco a poco, Media Res. ¿Me das tu palabra de hombre de honor que me devolverás mis orejas en llegando a los palacios del rey?». «¡Lo juro!», le contestó el Media Res. «Bueno; ahora seguiremos viaje», aprobó el pájaro, más conforme.

Subieron arriba del peñasco, tomó resuellos el volador y no bien se le acomodó el Media Res a caballo, abrió sus alas y, medio a las ladiadas en un esquivar de copas de chañares y algarrobos, consiguió tomar su rumbo. A los pujidos iba el pobre.

Volaron días y noches por esos llanos inmensos, aguantando fríos y calores. De noche, el mozo se estrujaba su media cabeza pensando cómo recuperaría lo mucho que le faltaba, para presentarse a la niña y princesa de su amor… Por fin se le ocurrieron unos ardides. «Si no me fallan, se dijo el mozo, pueda ser que me junte con la media res que se chamusca en los Infiernos».

Y tanto se entusiasmó el medio mozo que cuasi se larga de cabeza a los cerros. «¡Tené cuidado!, le advirtió el pajarón, que si te caís, ni el apelativo te va a quedar bueno…». «Estaba siguiendo el vuelo de unos pensamientos», se disculpó el Media Res. «¡Esos vuelos no me gustan!, le aclaró el volador. A lo mejor estás maquinando alguna nueva tramoya…». Se callaron mientras cruzaban sobre pampas y sierras desiertas.

Por fin, a los siete días de andar volando, divisaron unos hermosos palacios. Sacó fuerzas el pajarón de donde ya no le quedaban y pudo llegar, a los pujidos, hasta el poblado, y allí se dejó caer rendido, frente a una pulpería. Se pegaron un suelazo los dos, pero con la alegría de la llegada, ni caso que hicieron.

Pidieron qué comer y casi acabaron con los arrollados y patas aliñadas que almacenaba la pulpera. No había acabado de resollar el pajarón, cuando ya le estaba reclamando sus dos orejas. «La palabra es palabra», dijo el mozo, y sacando una oreja del bolsico, se la pasó al cansado volador. La recibió y al tiro reclamó la otra. «Amigo, le aclaró el Media Res: yo soy medio hombre, ¿es cierto o no?». «Así es», aprobó el que vuela. «Entonces, mi palabra vale por media palabra no más, y si te dije que te entregaría las dos orejas, cumplo con la mitad, porque yo solamente soy una mitad de un hombre».

—¡Ay! —volvió a quejarse el pájaro, Con tus trampas yo seguiré pilón y así no podré mosquetiar en el casamiento de la princesa menor…

—En tus posibles está conseguir la otra oreja —lo tentó el mozo.

—¿Y cómo?

—Tanta bulla por una triste oreja; ¿que diré yo que me falta la mitad de atrás del cuerpo? ¡Te hago un trató que te conviene! Ándate a los Infiernos; me trais lo que me falta, y yo te entrego tu dichosa oreja… ¿Trato hecho?

Ahí se quedó cavilando el pájaro brujo. Bajaba y subía el caudal de sus torcidas cuentas. Se le recalentaba la cabeza pelada de tanto pensar. Al fin manejó estas palabras:

—El Infierno es cosa más que seria, y no es cuestión de ir a sacar un alma que paga sus pecados porque a vos se te antoje…

—No agrandemos así este embrollo. La media res que se chamusca no tiene ni pizca de alma porque Nuestro Señor me la dejó toda, para que me alentara. ¿Entendís?

—Uh, uh —decía el pajarón.

—Entonces, cerremos trato. Te vas de un volido a tus Infiernos, sacas mi media res de esos fuegos del diablo y me la traís, que yo te estaré esperando con tu oreja en la mano…

—Es de pensarlo —repetía desconfiado el pájaro, volviéndose a enredar en otras cuentas. Al fin alumbró juicio.

—Me parece mucho lo que estás pidiendo…

—¡Quédate con mi media res, que ni falta me hace! —le contestó el medio mozo, haciéndose el enojado.

—Oíme, oíme… —le pedía el pajarón.

—Ya me estás odiando demasiado —se dejó decir el Media Res—, y ni verte ni oírte quiero en adelante —y se levantó, empacado, con la jeta tan larga, y se alejó a los hablas bajas.

El pobre pajarón lo siguió a las zancadas, pisándole los talones al medio mozo. De balde le alcanzaba sus palabras. El Media Res había cruzado los brazos atrás y se hacía el sordo, caminando con la cabeza baja,

—Amigo Media Res, le traeré todo lo que le falta con tal que usté me entregue la oreja. ¿Trato hecho?

—Lo de atrás ni falta que me hace —le respondía el Media Res, siempre empacado…

Tanto rogó el pajarón, porfiándole su oferta y tirándole con el pico de los calzones, que al fin cedió el medio mozo. Se dieron firme palabra de cumplimiento y ya se subió el pájaro pilón a un algarrobo y tendió su vuelo a los Infiernos.

—¿Cuándo estarás de vuelta? —le gritó el medio mozo.

—¡En siete días subo y en dos me bajo con lo que te falta!

—¡Te haré un humito pa que sepas donde estoy! —le advirtió el Media Res.

—Bueno —le contestó el pajarón, alejándose a las alturas del cielo… El mozo se fue al poblado y se averiguó de sus novedades. El vecindario andaba alborotado pasándose las nuevas que corrían.

Era de pararse a escuchar esas hablas que rodaban como bolas, de puerta en puerta. Las viejas habladoras apenitas si tomaban resuello para atropellarse, adelantando noticias que acapujaban en el aire. ¡Uh! Si era como para agarrarse la cabeza a dos manos y salir disparando… Y si no, vengase a oír:

… Que las tres hijas del rey habían vuelto de los reprofundos de la tierra, donde habían gemido prisioneras de un Espíritu Maligno… Que el salvador era un mozo que se había quedado en esos reprofundos bajos. Que no; que habían sido salvadas por dos piones, que se querían casar con la menorcita de ellas, que era un primor de linda… Que ella no quería casorio con ninguno de ellos, sino esperar a su salvador… Que si el tal salvador no aparecía, ella se metería de monja… Que el rey había echado un bando pidiendo que se presentara aquel que se considerase salvador de sus tres hijas. Que ya se cumplía el plazo y que la princesa menor tendría, no más, que casarse con uno de los piones… Que la reina andaba más que enojada… Que iban a haber tan grandes fiestas que toda la mocedá del pueblo se lo pasaba ensayando mudanzas de serenos y mediacañas… Que iban a haber fuegos de artificio y corridas de sortija… Que las cosas andaban medio revueltas… Que, a lo mejor, los indios del Sur aprovechaban estos desconciertos, y como había luna llena, daban un malón al poblado… Que como siguieran las cosas así, le iban a salir canas verdes al pobre rey… Que si los enredos no mejoraban pronto podía haber alzamiento de los colorados… Que el rey, oliendo estos enjuagues de las logias de los colorados, había prometido fiestas con vino y asado con cuero… Que no era de confiarse porque, cuando truena, a lo mejor llueve… Que aquí y que allá, y pare de contar bolazos; porque esto ya no es vida sino penar con el ¡Jesús!, en la boca…

Y seguían las embrollas y musarañas de tanta vieja embelequera. El mozo ya se volvía loco entre tanto tira y afloja. Al fin, anduvo rondando por las casas del rey. Mintiendo con la busca de un trabajo, se le allegó al jardinero, y mientras lo embrollaba, vido pasar, entre rosas y claveles, a esa niña, princesa menor, tan pálida y triste. Se sintió correspondido hasta el martirio por esa linda y codiciada prenda, y más se animó a seguir la cuenta de sus trabajos y no parar hasta ser su dulce dueño.

Pensó en hablar con tatita Dios para contarle lo mucho de su pasión y pedirle, si volvía el pájaro brujo con su mitad, que pegara esas dos partes en que andaba dividido por lo justo de su mano. «Si lo encuentro y me recompone, se decía, se acabarán mis atribuladas andanzas».

Se tiró a la sierra y anduvo dejando preguntas sobre un viejito muy pobre, que sabía andar montado en un burrito. Alguien le anotició que lo habían visto en el rancho de una viuda tan pobre como cargada de hijos. «Él es», se dijo el Media Res, y para esos rumbos enderezó sus pasos. A los cinco días llegó a lo de la pobre viuda con tantos hijos, y ya lo vio al Jesús del Ande, meciendo la cunita del más chiquito. El Divino Padre en cuanto lo vio, le hizo una media seña que se callara y, juntos, salieron a caminar por los médanos. El Media Res se hincó, le besó las vestiduras y le contó sus andanzas.

—Me enamoré de la menorcita de esas niñas y por ella peno, tatita Dios. Déme su ayuda en este trance. No me abandone, mi Divino Padre…

—Yo protejo a las viudas desamparadas que crían a sus hijitos, no a los que ambicionan casarse con princesas —le aclaró el Jesús del Ande.

Se puso el mozo a pensar en lo justo de estas palabras, y ¡caudalosas lágrimas abortaron sus ojos!…

—Lo grande y cierto de sus razones me ha iluminado, tatita Dios. Olvidaré los fuegos de mi cariño…

—Nadie le pide semejante cosa, mozo —respondió, el Jesús Campesino. En eso estaban cuando pasó una sombra por el suelo y el viejito levantó los ojos y vio, con lo fuerte de su vista, un puntito negro en las alturas.

—Bajando del cielo viene algo que le pertenece —le dijo al Media Res. Miró el mozo y mucho le costó distinguir al pajarón que venía con la mitad de su cuerpo.

—Para qué quiero esa carne, si lo mejor me falta —se dejó decir desanimado el medio mozo.

—Está visto —contestó el Jesús del Ande— que a los enamorados hay que perdonarles todo. Haga el humito, hijo, y no pronuncie enconadas palabras, que tendrá que arrepentirse…

Al momento el mozo juntó ramas y encendió el yesquero en procuras del humito, y en cuanto lo distinguió el volador, fue bajando, a las vueltas. Al mucho rato después llegó el pajarón con la media res chamuscada.

—Reciba lo que le traen y cumpla su palabra —le dijo el Jesús Pobre, y el Media Res obedeció.

Tomó en sus brazos amorosos la mitad de su cuerpo, la recostó sobre la arena y entregó al pajarón la oreja prometida.

—¡Hasta nunca! —se dijeron a un tiempo, y hombre y pájaro se separaron.

—Hincate a rezar, pecador —ordenó el Jesús del Ande al Media Res, y mientras rendía sus muy sentidas oraciones, el Jesús Cordillerano colocaba de espaldas al medio cuerpo desmayado, y con su aliento lo fue animando hasta devolver a esa carne los colores de la vida.

—Ahora desnúdese, mozo —ordenó el tatita Dios al Media Res, y en seguida que se quedó en cueritos el medio mozo—: ¡Párese, bien derechito! —le volvió a ordenar, y el Media Res se estiró ¡tan derecho!…

Entonces, tatita Dios paró la otra media res y se la arrimó y la fue pegando con todo el poder y virtud de su Mano Santa… Con sus dedos de componedor, fue juntando los bordes y suavizando las junturas de las dos mitades. Tan y más lindo que antes quedó el mozo…

—Ahora, vístase —le ordenó el Divino Componedor— y venga conmigo.

Se vistió el recompuesto y siguió a Jesús al ranchito de la viuda pobre cargada de hijos. Allí comieron maíz tostado, patay y una agüita caliente, en medio de tanto niñito sin padre. Avanzaron las horas de la noche; se animaron los retenidos ruidos de la cordillera y el mozo sintió cambios en su corazón al ver la serena humildad del Jesús del Ande.

Al otro día de mañanita se levantaron todos y el Pobre Viejito anunció que iría a ver a otra desvalida mujer, que acababa de enviudar.

—¡Yo lo acompañaré, tatita Dios! —imploró el mozo.

—No —le contestó el Salvador—. Alguien lo espera en los palacios del rey…

Se le encendió la cara al recompuesto. Fue al corral y trajo el burrito de las riendas. El Humilde se despidió de la pobre viuda y de todas sus criaturitas, y, en su extrema pobreza, halló todavía el medio de ayudarlos con un alguito…

El mozo lo acompañó hasta el río seco. Allí se arrodilló, pidiéndole la bendición. «Sea bueno», lo bendijo el Jesús del Ande, levantando su mano. Ya animó al burrito, siguiendo mansamente la senda de las cabras.

El recompuesto lloró de felicidad en las arenas, y ya con caudales nuevos, fortificó su pecho castigado. Luego volvió al ranchito de la viuda pobre y le entregó lo poco que le restaba en sus bolsicos. Besó a tanta criatura sin padre, se terció el poncho al hombro y ganó el camino que iba al poblado.

Caminó tres días, hasta que por fin llegó a la calle real del pueblo. Si en alboroto había dejado al vecindario, más encrespados encontraba ahora a viejos y a mozos. Ya las discusiones los traían medio locos a todos. «Que sí, y que no», se oía por callejones y plazuelas, y todo era porque la hija menor del rey decía que su salvador no era ninguno de los dos piones. Y unos le daban la razón y otros la contra, y aquello era un celemín. Las logias de los colorados habían andado en enredos y tuvo que salir la escolta del rey a procurar apaciguamiento. A medida que el mozo entraba a lo importante del poblado, veía crecer el río de los murmuradores. Por fin, a fuerza de hombro y de empeño, pudo llegar hasta la Plaza de Armas, donde daba el Cabildo y los palacios de Su Socarrial Majestá. Esa plaza estaba llenita de gente. Habían pajueranos de las pampas y huasos de la cordillera. Los arribanos y los abajinos formaban bandos contrarios, y con ganitas estaban de agarrarse a ponchazos, ante tanto parloteo de las viejas, que eran las que más embrollaban con sus musarañas y hablas bajitas.

De repente se abrieron los ventanales del palacio del rey y se dejó ver Su Socarrial Majestá, con tamañas barbas y bigotes, y rebrillándole en la cabeza su corona de oro con diamantes. Ya se apareció también la reina y sus tres hijas y lo rodiaron al rey, y ya se oyeron en la plaza los «¡Huijaa!» de tanto huasco reunido. Todo el vecindario gritaba sus gritos y no se oyía una nada. El rey hizo señas que medio quería hablar y un trompa mulato pidió justo silencio con su penetrante clarín… Aquella mar agitada, medio medio se calmaba, cuando levantó su voz tenante el rey, diciendo estas palabras: «Quien quiera que pueda probar que es el salvador de mis hijas, ¡qué se presente a la guardia!… ¡Por última vez lo alvierto!», volvió a tronar Su Socarrial Majestá. «Permisio…» dijo el mozo a un sargento que cuidaba los portales del palacio del rey. «¿Qué andás queriendo vos?», le preguntó el medio sargento. «¡Hablar con el rey es lo que quiero!», le contestó el mozo, de mala gana. «¿Pa qué lo querís hablar, vamoh a ver?», le hurgó esa autoridá. «¡Yo sabré, pues!», le volvió a contestar entonado el mozo, muy su señor. Queriendo y no queriendo el medio sargento, llamó a un medio cabo y lo mandó escaleras arriba con el parte. Al rato volvió el milico, diciendo que le sacaran las armas al forastero y que lo dejaran subir. Lo palparon y le retuvieron el cuchillo del cinto, y ya lo mandaron escaleras arriba. Allá el recompuesto se topó con un tinterillo de rulitos, con su pluma y su tintero, que le quiso hurgar cuanta cosa se le ocurrió.

El mozo lo sentó de un empujón al tinterillo y le hizo saltar la pluma y desparramar la tinta de su tintero, y entró a la sala del rey. Allí estaba todavía Su Socarrial Majestá, palanganiando ante el vecindario… «¡Que se presente y que se presente!», no más decía. El mozo se le arrimó a la niña princesa menor y le dio un tironcito de la manga. Ella se dio vuelta, y verlo a su salvador y abrazarlo fue una sola cosa. Abrazos y besos se daban a espaldas de todos, y el rey seguía fregando la paciencia con su: «¡Que se presente y que se presente!». Al fin, la reina medio alcanzó a divisar algo, con el rabo del ojo y ya se dio vuelta y la vida a su hija menor abrazada con un mozo pajuerano. «¡Ay…!», alcanzó a gritar, y cayó desmayada en el balcón. Su Socarrial Majestá dejó de cacariar y corrió a atender a la pobre reina. Ya la estaba levantando, cuando la vio a su hija menor ¡tan abrazadita a un desconocido mal empilchao!… Soltó a la reina, que se fue al suelo otra vez; compuso el pecho y se enderezó la corona, que se le había ladiado… «¿Qué es lo que están mirando mis ojos?», dijo, y avanzó con ganitas de echarlo a perder todo… «Mi padre, contestó por fin la niña menor. Este y no otro es el salvador de sus tres hijas y…». «¡Que muestre pruebas y argumentos!», arguyó el rey, bastante encocorado. El mozo mostró los tres pañuelos de las niñas libertadas. Ya lo rodearon al salvador las otras dos hermanas y lo anduvieron trayendo apurado con tanto abrazo. A una voz contaron la hazaña que hizo de matar al perrazo negro, a la terrible chancha guardiana y al viborón, y cómo las mandó arriba con el torzal. El rey, por atender a una desatendía a otra; al fin alcanzó a medio comprender las cosas… En la plaza crecía el alboroto del vecindario, y como un gaucho pampino le pisara el poncho que iba arrastrando un huaso de sierra adentro, ahí no más se armó la tremolina entre arribanos entonados y abajinos cimarrones. Mil ponchos se revoliaron en los aires y cayeron sobre cabezas contrarias, porfiando por opuestas razones. Aquello parecía una mar encrespada… La gritadera iba en aumento y ya amenazaba con desbordes mayores. El rey comenzó a asustarse y no atinaba a tomar resoluciones. Se agarraba la cabeza a dos manos y blanquiaba los ojos hablando bajito. Se le ladiaba la corona de tanto tutubiar. Más crecía la volinia y el encrespamiento de ponchos y chalinas en la plaza. La niña princesa menor tomó una resolución: de la mano del mozo se presentó al balcón y reclamó un poco de apaciguamiento a esos peliadores. Apenas si medio pudo conseguir una calma. «¡Este y no otro es nuestro salvador, y con él me caso yo!», gritó la niña. Todos se quedaron ¡chilín campana!, mirando para arriba… Ya quisieron comenzar algunas viejas a enredar de nuevo, ensayando musarañas y hablas bajitas, cuando un huaso, el más entonado de todos, le pegó este grito: «Ese mozo tan valiente, ¿es de sierra o es de pampa? ¡Querimos saberlo!». Avanzó el salvador y pidió silencio desde el balcón. «¡Soy del justo lugar en que nacen sierras y llanos!», dijo con ademanes medianeros. Se oyó un solo «¡Huijaaa…!» de inmenso triunfo y alegría, y ya se vio que abajinos y arribanos se daban la mano en señal de amistad y apaciguamiento criollo. Ya Su Socarrial Majestá vio que las cosas pintaban bien y salió al balcón y, para congraciarse, se dejó decir: «¡Dentro de tres días es el casorio!… Vaquillonas con cuero, vino, bailes y fuegos de artificio para puebleros, arribanos y abajinos…». El palmoteo de manos casi lo levantó al pobre rey, que se adentró cerrando los ventanales y acomodándose la corona en la cabeza, que con tanto escándalo se le había querido ir al suelo. A los piones los mandó al cepo.

Mientras el vecindario volvía a sus casas, los pajueranos montaron en sus pingos, y unos para la sierra y otros para los llanos, se fueron alejando con promesas de volver al poblado con la china en ancas, para el asunto de las vaquillonas con vino, bailes y fuegos de artificio… Al rato quedó desierta la Plaza de Armas.

El rey se encerró a pensarla, solo, un buen rato. Daba dos pasos adelante y uno para atrás Su Socarrial Majestá, pensando y volviendo a pensar. Se sacaba la corona y se la volvía a poner, pero no hallaba paz ni sosiego. «Se la doy al más pintado…», se decía en su vano palabreo, sin hallar su justo centro. Por fin se acordó de la reina y de sus hijas, y salió a juntarse con ellas.

La reina estaba empacada, pero sus hijas más que alegres. «Bueno, mozo, es que dijo Su Socarrial Majestá; a los cuatro vientos himos proclamado que el casorio será dentro de tres días. ¿Hay algún impedimento?». «Ninguno, mi Socarrial Majestá, siempre que esta niña quiera allanarse a vivir en un ranchito pobre al pie de la sierra, para criar una haciendita…». «¡M’hija no va a ser una pobrecita puestera!», salió diciendo la reina, con una terrible blanquiada de ojos. «A mí me gusta la crianza de cabras, terció el rey. Me lo permitieran las embrollas del gobierno, ¡qué vida más zorzalina me pasaría yo en un puesto de crianza!». «De ese mesmo parecer soy, porfió el mozo; pero creo que la niña princesa debe decir qué piensa de la vida pobre y trabajosa». «Pienso, aclaró la niña princesa menor, que los chivatitos son ¡tan bonitos! ¿Y los terneritos y potrillitos? ¡Ay! ¡Si yo me muero por acariciarles el pelo tan sedosito y brillante!». «¿Has visto?, dijo el rey a la reina. ¿Te das cuenta cabal y conforme?». «¡Después serán los arrepentimientos!», machacó la reina. «¿Te gustaría, entonces, que siguiera en los reprofundos de la tierra, guardada por un viborón?», le cayó triunfante el rey. Aquí la reina se quedó ¡chilín campana!

Se hicieron los preparativos para el casamiento. A los tres días vinieron el arzobispo, el cura y el sotacura, y los casaron al mozo valiente con la niña princesa menor.

En la Plaza de Armas y en las plazuelas hubieron bodegones con vaquillonas con cuero y vino casero. A medianoche empezaron los bailes y los fuegos de artificio. La mocedad alegre pidió a la nueva pareja que bailara el primer escondido y ellos no se lo hicieron rogar dos veces. Al son de arpa, violín y guitarra bailó el mozo con la niña princesa menor, y si ella lució hermosos balanceos, mucho se florió su marido con antiguas y novedosos mudanzas y escobillados de sierras y de llanos.

Los mocetones abajinos y arribanos no quisieron ser menos y bailaron con las donosas dimitas, floreando mediacañas y remesuras que era un primor. Y el rey, por ser rey, pidió que la banda tocara una refalosa, y lució como pudo sus habilidades con huasos escobilleos. Fue aplaudido y festejado y gruesas de cuetes se tiraron en su honor. Se agarraba la corona el rey mientras escobillaba. Nada digamos de su tremenda barriga, que se le cimbraba a dos lados…

Ya parte de la madrugada, el mozo ensilló su caballo y se fue con su señora en ancas para el lado de la sierra.

Galoparon todo el día. Al anochecer llegaron al ranchito de la pobre viuda cargada de hijos. Se bajaron. «Aquí cerquita, dijo el mozo saludando a la pobre, levantaremos nuestro ranchito y criaremos las hacienditas del campo…».