DONDE IRÁS Y NO VOLVERÁS

E

ste era un viejo cazador de pájaros que, bajo pena de la vida, tenía que servirle a su Brigadier General con lo mejor que cazara en las ramas. Por toda hacienda tenía una yegua y una perra que nunca habían parido. Él era casado, pero sin el consuelo de un hijo.

Un día que descansaba a la sombra de un tupido chañaral, oyó que de lo alto de las ramas bajaban sentidos cantos y lamentos. Conteniendo el resuello, se asomó por entre los claros y logró ver, en el más alto pimpollo de un coposo chañar, a un precioso pájaro verde, de plumas de arrebatada fantasía. Tanto lo cautivó el ave, que el viejo se dijo que no sería él quien cazara a ese adorno de los campos. Esto acordaba en sus adentros el cazador, cuando el pájaro se dejó decir estas palabras entre sus cantares: «¿Qué hace el cazador que teniéndome al alcance de su honda, no me caza? Por las fuentes de mis ojos y las espadas de mis espolones, yo valgo como ningún otro pájaro. Cazador que me desprecie, no imagina lo que pierde». Esto dijo el pájaro verde y abrió sus alas en demanda de las alturas. Subió y subió hasta perderse entre las nubes encendidas.

Opuestas razones lo hicieron cavilar al cazador, pero al fin se allanó a untar con liga la rama, paradero del ave. Bajó del chañar y se fue ¡tan pensativo!, a su ranchito. Esa noche no pudo conciliar su liviano sueño y sin saber qué hacer se levantó a descaminar sus pasos por la dormida noche… No bien se quiso teñir el oriente, volvió al chañaral y pudo ver al pájaro aprisionado por la liga traidora. Subió por esas ramas, y, como pudo, con la suma de las finezas, se apoderó del pájaro verde. Cuando hubo bajado con su presa le preguntó rendidamente la razón y causa de sus quejas. Y el ave prisionera, contrapesando penas y rigores, abrió su pecho rendido. Hombre y pájaro se hablaron. «Has de saber, cazador, es que le dijo, que del rico y lejano Perú vengo llegando. Penas lloro por la muerte del Incarreal Atahualpa, hijo del Sol que nunca muere. Él y no otro fue mi amo rendido y para él y las dulces collas entoné el caudal de mis cantos en el patio de oro del Coricancha. Prendado mi dueño de mi voz y mi plumaje, me daba de comer maíz dorado en la palma de su mano. Muchas primaveras alegré las mañanas del Hijo del Sol, gloria de mi patria… Un día, día de tristeza y duelo, llegaron unos extranjeros por el Mar del Sur. Aires de señores se daban y mi dueño los recibió con honores en sus baños de Cajamarca, pero los forasteros maquinaron su fin y ruina. Por traición lo redujeron, y señalaron precio a su libertad. Alto precio fijaron: que había de colmarles espaciosa estancia con joyas labradas de plata y oro. Ansioso de libertad el Incarreal, mandó chasques a los cuatro confines del Tahuantinsuyu, ordenando y pidiendo que trajesen cargas de preciosidades. Y fue de ver la llegada de recuas de llamas con cargas de oro y plata fina. Escondidas preciosidades vinieron de los confines, y cuando ya era inmedible tanta riqueza y esplendor, los extranjeros dieron muerte en el suplicio al Incarreal y pelearon por la repartija de sus riquezas. Destruyeron los templos del Sol, Padre de la Vida, y sobre la tierra que fue ordenada cayó la maldición del pillaje… Lloré la suma de los amargores, y al ver que todo era ruina y perdición, me destiné a volar a las pampas del apartado Sur. Ayer oíste mis quejas en este chañaral y determinaste darme caza, a mi pedido y solicitud. No sabes, viejo mestizo, el tesoro que tienes en tus manos… Llévame a tu choza ya mismo y no bien el Sol Inmortal se asome al borde de la Tierra, degüéllame, cuidando que mis ojos miren al naciente en su agonía. Ya muerto, me sacarás los dos espolones y has de enterrarlos en el patio de tu casa, y a pocos pasos de distancia sepultarás también estos dos ojos que te miran. De ellos nacerán dos pozos de agua clara, tan profundos, que han de parecer ojos de la mar. Del agua de esos pozos darás de beber a tu mujer, a tu perra y a tu yegua, y a su justo tiempo parirán las tres dos hijos cada una. Tus dos hijos tendrán por toda herencia un perrito y un caballito cada uno. Dentro de siete años nacerán de mis espolones dos espaditas relucientes, que irán creciendo a la par de tus hijos. Serán para su lucimiento y defensa cuando salgan a rodar tierras».

Tomó resuellos el ave de fantasía y entonó estas palabras: «Esta tarde, al ocultarse el Padre Sol tras el Ande, harás un grande fuego y me quemarás, con el mayor de tus cuidados, y mañana, cuando renazca el Padre de la Luz, aventarás mis pocas cenizas a los cuatro vientos de mi patria… Mi aliento seguirá viviendo en tus hijos hasta el día merecido para mi vuelta».

Triste el viejo cazador, fue hasta su choza y degolló al pájaro verde, celando que sus ojos enfrentaran al Sol Naciente. Una vez muerto, le sacó los espolones y los enterró en el patio de su vivienda; lo mismo hizo, a poca distancia, con los dos ojos brillantes. Esperó la tarde y cuando el Sol bajaba sobre el Ande, hizo un gran fuego y quemó al pájaro verde. Toda la noche aguantó celando estas llamas, hasta que nació el nuevo día. Cuando renació el Padre de la Luz, tiró un puñado de cenizas al viento norte y otro al viento sur. El tercer puñado fue para el naciente y el último el regalo del poniente.

Se dispersaron esas cenizas en los remolinos del viento indio y entonces el viejo se acostó a dormir sus sueños.

Al otro día aparecieron dos pozos redondos en el patio. Parecían ojos de la mar profunda. El cazador dio de beber agua de los dos pozos a su mujer y luego a su perra y a su yegua.

Para el tiempo señalado parió la perra dos preciosos perritos; su mujer alumbró dos tiernos varones, y, al fin, la yegua parió dos potrillos ¡tan hermosos!

Al año, las criaturas ya sentían afición por los potrillos y cachorritos. Cada uno se apartó el suyo, y no bien aprendieron a caminar, ya celaban por sus pertenencias.

Era de verlo alegre al viejo cazador cuando enhorquetaba a sus criaturas en cada caballito. Luego les hizo una monturita a cada uno, y antes que los niños cumplieran cuatro años ya eran gauchitos jinetes. La viejita de la madre se acosquillaba de gusto, viéndolos tan animosos.

El día que los niños contaron siete años, nacieron en el patio de la vivienda dos espaditas brillantes. Corrieron ansiosos y cada uno ciñó la suya y luego fue de verlos visteando con ellas. «¡Cuidado!, les prevenía la madre. ¡No se vayan a lastimar, hijitos!».

Se fueron criando los dos hermanos, cada vez más consentidos con su perro y su caballo. Así cumplieron los doce años, y siguieron pasando los tiempos.

Y se hicieron mocitos y tan jinetes que bollaban guanacos y ñanduces como al descuido, y sus caballos eran tan fieles y de buena rienda que daba encanto el mirarlos. De los indios comarcanos aprendieron a hacerlos correr por guadales traicioneros; atravesar ciénagas con tembladerales y correr mamados, sin pisarse las riendas sueltas. Cada mocito se miraba en su pingo corredor, en su perro fiel y en su espada que, de tan filosas, cortaban un pelo en el aire y se arqueaban hasta besarse el pomo con la punta. Eran espejos por lo limpias y bien tenidas.

El día que cumplieron los dieciséis años, uno de los hermanos sintió porfías por rodar tierras, y tanto penó por esta pasión que se le quitó el sueño y el hambre. Se aventuró a hablar a su mamita, pidiéndole el permiso y la bendición para ganarse a los campos. ¡Cuasi se desmayó la pobre!… Hecha un mar de lágrimas, le rogó a su mocito que nunca la abandonara, y el hijo se allanó a darle su palabra; pero su tata viejo comprendió lo mucho del sufrimiento de esa mocedad enjaulada y a fuerza de ruegos medio la convenció a la viejita. «Un hijo nos quedará para sostén y consuelo, vieja», le repetía, y apenas mostró conformidad la madre, cuando ya el mocito comenzó los aprestos para el viaje. Su tatita le procuró los bastimentos y él se hizo de charqui de guanaco, harinilla, maíz tostado, yerba y azúcar. Siete pares de herraduras forjaron para que su caballo encarara los pedregales. Llegó el día y la hora de la partida y el rodante ciñó su espada, llamó a su perro fiel y pidió la bendición a sus padres. «Dios le haga su gracia, hijito», lo bendijeron viejo y vieja, y ya se despidió de su hermano con un abrazo. «Adiós, hermanito que te quedas». «Adiós, hermanito que te vas», se dijeron. Partió el rodante. La viejita se ganó al aposento a llorar tanta pena, y el viejo subió al mangrullo para seguirlo con el amor de su mirada. El hermano que se quedaba no pudo resistir y salió a acompañar al viajero hasta el risco. Hablaron las últimas palabras. «Cuando el agua de un pozo se vuelva turbia y color de sangre, es porque una gran desgracia me ha ocurrido, hermanito». «Celaré las aguas de los dos pozos para saber de tu suerte, hermanito». Siguieron juntos hasta el pie del risco, y el que se quedaba preguntó al rodante: «¿Y para dónde vas, hermano?». «Me voy al lugar de Donde irás y no volverás…». Adiós y adiós, se dijeron por última vez, y uno siguió su camino y el otro volvió a su casa a consolar a sus viejos padres.

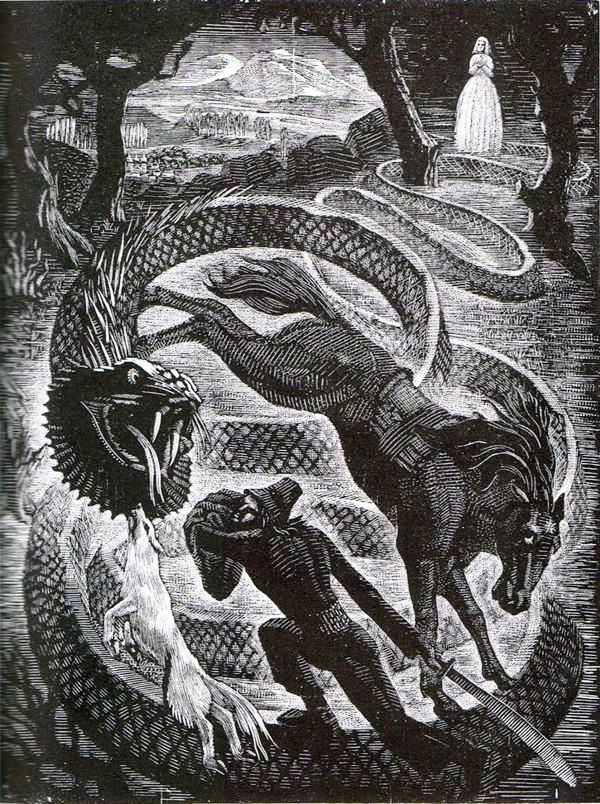

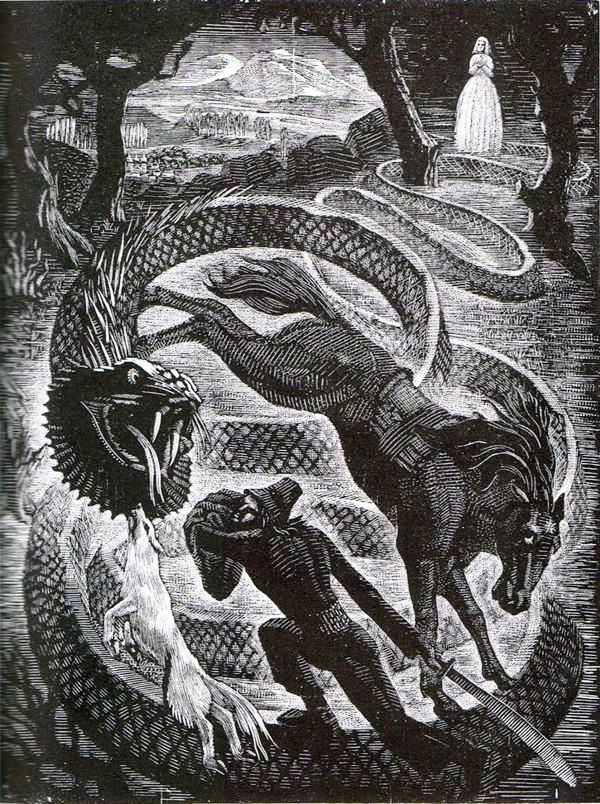

El rodador de tierras encaró esos campos ¡tan inmensos! Noche y día viajó al paso de su caballo y seguido por su perro fiel. Pasaron semanas, pasaron meses y el mocito no cejaba en su empeño. Tiraba para los nortes apartados, en demanda de Donde irás y no volverás. Una mañana, a la salida del sol, vido a lo lejos como una luminaria que le apagaba la vista. Galopó leguas y leguas en demanda de aquel brillo y, en llegando, vio que lo que así daba luz era la cabellera rubia de una niña, más linda que una estrella. Lloraba la niña sin paz ni sosiego, como si despidiera los últimos instantes de su regalona vida. El mozo se bajó de su caballo y le preguntó rendidamente del porqué de tanta queja. «Ay, mozo», dijo la niña, «como no se vaya pronto, lo devorará la ampalahua que viene a comerme». Y le contó, entre raudales de lágrimas, que cada siete años bajaba una ampalahua cerduda de los llanos y si no le entregaban a la niña más linda y rica del pueblo, se avanzaba sobre las casas y dañaba sin medida. «No se le dé nada, mi niña, contestó el mozo. Yo mataré a esa ampalahua llanista. Me asiste mi espada, que corta un pelo en el aire, y si me veo en apuros, mi caballo y mi perro me ayudarán». «Váyase, mozo, le volvió a rogar la niña, que no hay hombre que resista la fuerza y ardides de esa fiera arrastrada. A los mismos batallones de mi padre los ha derrotado y ya no quedan remedios para ese mal». «Solo le pido, mi niña, porfió el rodante, que cuando llegue esa fiera horrorosa de los llanos, me despierte». Y dicho esto tendió su ponchito en el suelo y se recostó en él, descansando su cabeza en las faldas de la niña. La pobrecita lo comenzó a espulgar, hasta que el mozo, regalón y confiado, se quedó ¡tan dormido! Medio se consoló esa niña, y le acariciaba los rulos al mozo, mientras lo espulgaba, cuando sintió retemblar el suelo. Miró y ya vido a la terrible ampalahua, de veinte pasos de largo, que avanzaba retorciendo chañares y algarrobos a coletazos. Espantada, no atinó a despertar al dormido, pero una de sus lágrimas le cayó en la cara, y como era tan ardiente, lo despertó. Abrió los ojos el confiado y ya vio a la niña deshecha en llanto. Apenas alcanzó a levantarse y sacar la espada cuando ya tuvo al culebrón llanista echándole el aliento en la cara. Le tiró a partirla con su espada celosa, pero la ampalahua cerduda se hizo un ovillo, esquivando el golpe. Como la luz de ligeros se corrían sus anillos, y ya estaba detrás como delante del mozo, sin presentar blanco ni cara. De balde tiraba de punta y hacha el rodador de tierras, porque en el momento de herir se encontraba con que se le deshacía el cuerpo enemigo. En una de esas sintió el luchador que le enredaban las piernas y se fue al suelo. Apenas tuvo tiempo de levantarse cuando vio la bocaza del terrible culebrón, que ya lo tragaba. Pudo defenderse con su arma, pero se vio en apuros. Batallaron una hora y dos y ninguno se daba alce. En eso sintió el mozo que ya se le caía el brazo de tan cansado que estaba. «¡Mi perro y mi caballo que me defiendan!», gritó, y perro y caballo amigos se abalanzaron en su ayuda y a coces y a mordiscones y a fuego de espada pudieron al fin vencer a la fiera, con gran trabajo. La pobre niña pudo consolarse y le regaló a su salvador su pañuelo de seda con sus iniciales bordadas en oro. El mozo le cortó la lengua al viborón, la ató en el pañuelo y la guardó. «Ya está libre, mi niña, le dijo. Sus padres vendrán a llevarla». Montó en su caballo y se despidió. Ella lo llamaba y le rogaba que se quedase a su lado, pero él le dijo, alejándose: «Voy al lugar de Donde irás y no volverás, y por nada me detengo. Adiós, mi niña», y se alejó a todo galope, seguido por su perro amigo. Al rato se perdió detrás de los chañarales.

La niña volvió a llorar sin restos de consuelo. Porfiaba en llamarlo, pero él ya no la podía oír, y más lloraba al verse abandonada… Al mucho rato sintió el crujido de una carreta. Levantó la vista y vido al negro leñatero de su padre, el Brigadier General del pueblo. En cuantito vido a la ampalahua, el negro dio una espantada y salió disparando con las motas paradas, pero la niña lo llamó a gritos. Queriendo y no queriendo se fue arrimando el esclavo y cuando lo vio bien muerto al culebrón terrible, se vino al tiro y lo molió a palos. Luego le cortó la cabeza y la echó a la carreta. «Yo maté a la teribre amparahua, mi amita, y me casaré con usté», le dijo, bailando en una pata de puro contento. Fue tanta la rabia de la pobre niña que al momento se quedó muda. Todo el habla se le trabó y ya no dijo «esta boca es mía». El negro la alzó en la carreta y picaneó los bueyes con furia en dirección al palacio del Brigadier General. Antes de llegar al poblado escondió a la niña en un rancho y se fue a ver a su amo. Lo encontró consolando a su familia por la pérdida de su hija. «Mi amito, dijo el negro, entrándose con las motas paradas, qué prefiere: ¿ver a su hija rhevorara por la amparahua o casara con un negro?». «¡Casada con un negro la prefiero ver, una y mil veces!», le contestó el Brigadier General. «Mía es su hija entonces, porque yo maté ar curebrón, y si no lo quiere creer, su cabeza mire y vea». «Ah, negro valiente, contestó el Brigadier General. Tuya es m’hija y tuyas son veinte cargas de plata para que apartes casa con tu mujer». «Ya mismo me aparezco con su hija», gritó el negro, saliendo escaleras abajo. En un abrir y cerrar de ojos se fue al rancho y volvió con la niña de cabellos de oro. Besos y abrazos le dieron sus padres y hermanas, pero ella, por más que hacía, no entresacaba ni media palabra. «Es del tremendo susto», decía su padre. «¡Claro que es der susto!», repetía el negro, queriéndosela comer con los ojos. «Hubieran visto tamaño viborón crinuro y la manera de periar que tenía. ¡Si merio me rhescuido, me come!». «¡Valiente negro!», proclamaba el Brigadier General, y, «¡Valiente negro!», decían todos en las plazas y pulperías del pueblo, alabando lo firme de su brazo, lo mucho de su aguante y lo grande de su corazón.

El Brigadier General mandó que lo bañasen al negro en agua caliente; que lo jabonasen y refregasen con ceniza de jume y corontas, a ver si se le iba un poco tanta negrura, pero fue de balde. Lo fregaron, bien fregado, y lo rasparon y lo volvieron a fregar; pero el negro siguió negro, y como ya le saliera sangrecita, clamó porque lo dejaron de tanto fregar…

Los compadres y consejeros del Brigadier General, le cayeron con la cuenta de que cómo iba a casar a su hija, tan hermosa rubia, con un negro esclavo; pero él les respondió: «Yo, como Brigadier General, a mi palabra no puedo faltar, y m’hija, con el negro se tendrá que casar». Otros bolazos anduvo diciendo. Que pior hubiera sido que la devorase la ampalahua cerduda, y que ya que ningún mozo de la noble sangre había corajeado con esa bestia terrible, nadie tenía derecho a reclamo, y que por aquí y que por allá, y siguió güeviando hasta que todos se llamaron a justo silencio. Y por esa razón y por otras, siguieron los preparativos de las bodas de la hija de la más alta autoridad con el negro esclavo.

Al despedirse de la niña que acababa de salvar, el mozo rodador de tierras encaró esas cordilleras del poniente. Por faldeos fue ganando alturas hasta que llegó a los mogotes que azota el viento helado. Allí tendió sus miradas, pero no vido más que serranías enemigas y peñascales ariscos, y más arriba, coronando tanta soledad huraña, los picachos siempre blancos de las nieves eternas. Siguió encarando esas sierras, entre nubes arrastradas y cortante viento blanco. Siguió y siguió porfiando hasta que los peñascales y el frío le detuvieron su caballo. «Encararé por otro lugar cuando caliente el sol del verano». Se dijo, y tiró para los bajos. Desanduvo serranías hasta que ganó los últimos faldeos y desembocó a los llanos donde mató a la ampalahua. Siguió andando y llegó a un paraje desde donde pudo ver las techumbres de un poblado. Para allá enderezó sus pasos. Después de marchar un día y una noche entró por la calle real a un pueblo. Se apeó en el ranchito de una vieja arropera y le pidió alojamiento, y al rato ya estaba tomando mates y cruzando palabras con ella. Ya bien entrada la noche y viendo el mozo que mucha gente del pueblo andaba a las secretiadas, preguntó a la viejita por las novedades del pueblo. «Qué novedades han de haber, pues, mozo, sino que se casa la hija del Brigadier General que nos gobierna y nos manda con un negro esclavo que mató a la terrible ampalahua de los llanos…». «¿Y cuándo son esas bodas?», preguntó el mozo, haciéndose el distraído. «Cuándo han de ser, pues; mañana mismo, y esto que la niña se ha quedado muda…». «¿Por qué?», curioseó el pajuerano. «Unos dicen que de espanto del culebrón; pero no falta quien ande diciendo que todo es porque no quiere ni verlo al tal negro…». Siguieron hablando de estas novedades hasta pasada la medianoche; después llegó la hora de dormir.

Al otro día, apenas tomó unos matecitos el mozo, se fue con su perro fiel al palacio del Brigadier General. Vio que se amontonaba la gente del pueblo en sus portales y que el sargento dejaba pasar, adulador, a los más copetudos, y a los otros los entretenía con musarañas. Por momentos crecía la marejada de los jinetes de la sierra y de los llanos que querían mosquetiar en tan lúcido banquete. Los de ojota y poncho eran los más atropelladores. En una de esas arremetidas, lo alzaron en el aire al pobre sargento y entró un montón de huasos, entre los que se coló el mozo rodador de tierras. Lo seguía su perro, y juntos llegaron a la gran sala del gobierno. A fuerza de hombro y de empeño pudo ganar un sitio desde donde miró a su gusto. Ahí estaba el Brigadier General, rodeado de copetones. A su lado se regodeaba el negro lustroso, metido en un gran levitón, girando el blanco de sus ojos para todos lados, de tan contento que estaba. Frente a su padre, la niña, pálida y triste, sin levantar la mirada entre tanta alegre bullaranga. Suspiraba en silencio, pero nadie comprendía su dolor. El mozo la miró con el lleno de sus ojos mucho rato, y más cuando se corrieron las voces que ya llegaban el arzobispo, el cura y el sotacura para el mentado casamiento.

El Brigadier General estaba muy orondo con su casaca bordada de oro, sus calzones listados y sus botas relucientes. «Cierto es, decía, que no es blanco el novio, como hubiera sido mi gusto y contento; pero al fin y al cabo, es el negro que nos ha librado del más terrible azote de llanos y cordilleras…». «Así es y así no es», decían unos y otros, y las cosas andaban al descomponerse. Más de un mozo de los ricos del poblado andaba con ganitas de atropellarlo al negro.

Ya entraron el arzobispo, el cura y el sotacura y comenzaron los aprestos para tan lucida boda. Al pronto se corrieron unas grandes cortinas y apareció el altar dorado con cirios encendidos. ¡Si era una gloria mirar tanta lindura! Ya se formó la comitiva y comenzaron a desfilar los grandes señorones. El negro no cabía dentro del gran levitón y cada vez giraba más lo blanco de sus ojos. Ya se la comía a la pobre novia rubia…

El mozo le dijo unas palabritas a su perro y le entregó un pañuelo con un atadito… Y ya se adelantó el perro fiel y en cuatro saltos se plantó delante de la novia, y haciendo un pinino en dos patas, le alcanzó con la boca su pañuelo. Ver esto la niña y recobrar el habla fue cosa de un instante. «Mi pañuelo de seda con mis iniciales bordadas en hilo de oro», dijo, y se encendió su cara en esperanzas con lo vivo del color rosado. «Bendito sea Dios, m’hija, que has recobrado el habla», se dejó decir el Brigadier General, abrazando a su hija. «Para decirle que este negro pícaro con quien me quiere casar, no mató a la ampalahua, mi padre, contestó ella. Quien la mató es el dueño de este pañuelo. Y es el mozo más lindo que mis ojos han merecido ver». El negro se descompuso dentro de su gran levitón y tiró a salir para afuera, pero no pudo. «¿Cómo puede ser eso, m’hija, si el negro me presentó la cabeza del culebrón muerto?», porfió el Brigadier General. «Mande traer esa cabeza, mi padre, y vea si tiene lengua», contestó la niña, y al momento ordenó esa autoridad que trajeran la cabeza de la ampalahua. Ya se la trajeron y el mismo Brigadier General le abrió la boca y miró adentro. «¿Y la lengua?», preguntó al motoso, hecho una furia. «Se rha habrán comiro las jerumingas», contestó el negro a los tiritones. «En este pañuelo verá, mi padre, esa lengua que guardó mi salvador para prueba de su hazaña», porfió la niña con más ganas. Deshizo el atadito el Brigadier General y apareció la lengua de la mentada ampalahua… «¡Que salga mi escolta y que no se dé un punto de reposo hasta que no me presente a ese valiente mozo!», ordenó. «Y en cuanto a este negro sabandija, que lo pasen al más reprofundo calabozo del Cabildo». Ya salieron los soldados a buscar al salvador de la niña y en cuanto al negro, lo cazaron de los faldones del levitón y se lo llevaron escaleras abajo…

No bien vido el mozo que la niña recobró el habla, se alejó del palacio, seguido por su perro amigo. Ganó la calle real y fue a dar al ranchito de la vieja arropera. Allí tomó mate con ese bultito y antes de la medianoche se acostó.

Como a esa hora volvieron los soldados al palacio y dieron parte al Brigadier General que no hallaban al desconocido que buscaban y que el pueblo estaba lleno de pajueranos que habían venido a mosquetiar la boda. «Ay, mi padre, es que dijo la niña; ese mozo porfía por llegar al lugar de Donde irás y no volverás, y es posible que a estas horas ya esté saliendo del poblado. Que pongan centinelas en todos los caminos y que atajen a todos los mozos forasteros a caballo, seguidos por un perro». Siguió hablando la niña y fue para dar las muy justas señas del mozo. Lo pintó de pies a cabeza, así como a sus fieles compañeros. Los soldados creían estarlo viendo con esas palabras tan pintoras. «Es jovencito», les decía, «porque no arriba a los dieciocho años. Negros y ensortijados cabellos le caen por la frente. Sus cejas son dos medios arcos que sombrean a sus luceros del color brillante negro. Su nariz es de regular tamaño y derechita y sobre su labio le pinta el bozo negro. El marco de su cara es suave, dentro del moreno color del que aguanta los soles campesinos. Su boca y sus labios vivos son del tamaño que media entre lo grande y lo chico. Quiere tirar a ser alto y delgado, pero sin propasarse del límite. La camisa desprendida deja ver lo alto de su pecho generoso y el cuello bien formado. Manos tiene de niña y pies tan chicos… Viste calzones negros y casaca del mismo color y sombrero alto de recortadas alas… Monta un oscuro tapado, con una estrella en la frente, y en su recado luce dos palomitas de plata, cruzando sus piquitos. Lo acompaña un perro blanco con una estrella negra en la frente…». «Ya lo estamos viendo patente», aclararon todos. El Brigadier General hizo abrir un cofre y sacó cien patacones de plata, y, mostrándoselos a todos, los ofreció al que le trajera al mozo salvador. Ya se largaron capitanes, tenientes y soldados escaleras abajo; montaron en sus pingos y salieron a media rienda a apostarse en todas las salidas al campo. No quedó ni una huella, ni tan siquiera la más pobre sendita, sin vigilancia. Los caminos que salían a las pampas, a los llanos del norte y el carril de Chile, quedaron bajo vigilantes miradas.

Vio el mozo desde su recado, pasar a tantas comisiones y tiró la cuenta de irse a la madrugada. Al primer canto del gallo se levantó y ensilló su fiel caballo, y, seguido por su perro amigo, ganó la calle real y luego la huella que salía para las cordilleras. Ya ganaba el despoblado cuando, de entre un chañaral espeso, le pegaron el grito de «alto» y ya salieron los soldados de la sombra y lo rodearon. «¿Quién es y adonde va y qué es lo que anda haciendo?», es que le preguntó el capitán. Hilvanó unas medias mentiras el mozo y tiró a zafarse por un lado, pero ahí le desconfiaron. Ya se avanzó a decirle el capitán que él había de ser el salvador de la hija del Brigadier General. Que no, y que ni había soñado con tal cosa, aclaraba el mozo; pero el capitán lo iba reconociendo por las señas que tenía. Ya le alzó la voz de mando y le ordenó que se volviera. «Yo no me vuelvo», aclaró el mozo, empacándose. «Es que se va a volver, y si no quiere por las buenas, por las malas ha de ser», le contestó el capitán, entonándose; y ya mandó ajustar el cerco.

Ahí se estuvieron un rato, a punto de pasar a mayores, cuando el capitán se dejó decir medio entre serio y soñador, que ya quisiera ser él el prisionero para gozar de tan linda y preciosa flor. Que parecía mentira que hubieran hombres mozos que le dispararan a tan suave y elegida prenda como era esa niña. «Yo la quiero con lo más fino de mi amor, se dejó decir el mozo, cayendo en la trampa, pero es que yo soy pobre y no ando en pretensiones de casarme con hijas de Brigadieres Generales», terminó, levantando su voz con orgullo. «¡Cómo se ve que no conoce a esa prenda!», le retrucó el capitán. Si la conociera no la despreciaría a la pobre hija del que nos gobierna… Ella es tan buena y tan sencillita y dada con la gente pobre, que su gusto es irse al corral a jugar con los chivatitos, cuando las lecheras sacan la leche. «Por ser ¡la más bonita y hechicera!, es tan sin suerte para ser querida…». «Yo la quiero y me desvelo a su recuerdo, aclaró el mozo; pero es que mi norte y destino es ir al lugar de Donde irás y no volverás, y no hay fuerza ni voluntá en el mundo que me haga recular…». «¿Y eso lo atribula y lo encoge?», le contestó el capitán, pasándole un cigarro y el yesquero. «Usté se nos casa con la niña que salvó, y luego, si quiere, se nos va para Donde irás y no volverás». «¿Y cómo la voy a dejar a ella, solita?». «¿Y quién se la va a comer?…». Pensando se quedó el mozo. «¿Sabe que tiene razón, amigo? Vamos ya mesmito a la casa de la niña», y apurado, taloneó a su pingo, queriendo ganar tiempo. «No; si no íbamos a dir…», se dijo por lo bajo el capitán cuyano.

Ya galopiaron en demanda del palacio. Desembocaron en la calle real a media rienda, levantando polvadera y despertando al vecindario. Se les cortó adelante el mozo y fue el primero en llegar a las casas del gobierno. De un brinco desmontó y en cuatro saltos subía esas escaleras, entraba a la sala y en cuanto vio a la niña, que todavía estaba en vela, se dieron tan largo y fuerte abrazo que el mesmo Brigadier General se despertó y tuvo que saltar de la cama, a medio vestir. En cuantito lo vido bien al mozo, ya se prendó de él y ya levantó su voz: «¡Este y no otro será mi yerno querido!», decía el caudillo a los cuatro vientos, y mandó echar las campanas a vuelo y a las bandas que tocaran las más solicitadas músicas.

Con esta novedad se despertó todo el pueblo, y como los pajueranos no se habían ido a sus pagos, al tiro ensillaron sus pingos y se aparecieron frente al palacio del Brigadier General. Hasta las viejas madrugaron, y no bien dieron un chuponcito al mate, medio se arrebozaron en sus mantos negros y se vinieron al mosqueteo. El arzobispo, el cura y el sotacura, que se habían quedado a dormir en el altillo del gobierno, se despertaron y se pusieron esas sotanas floridas y ya declararon que el casamiento se podía hacer ese mesmo día. Corrieron las amonestaciones, y como no había ni rastro de impedimenta, ahí no más se formalizó el casorio. Mandó el Brigadier General tirar un bando, convocando al pueblo a la Plaza de Armas, a eso del anochecer, para que festejara, en el regalo y la abundancia, el casamiento de su hija con el que libró al pueblo de tamaño azote. Se pasó el día en los mil preparativos de la fiesta, ya carneando novillos tapados en grasa, ya arreglando el palo ensebado, ya cargando las culebrinas para las salvas, ya, en fin, poniendo faroles en la plaza y calle real para que esa noche se divirtieran todos… En estos aprestos se venció el día, y no bien se puso el sol, se volvieron a encender los cirios del altar, y mientras caían los copetudos ajustados en sus brillantes casacas y las señoras enredándose en las cintas de sus polizones, se fue formando la lucida comitiva.

El altar resplandecía de luces, como la gloria.

Con su voz, el señor arzobispo los casó, y ayudaron el cura y el sotacura. Cambiaron los anillos marido y mujer y quedaron en eterna alianza. Llovieron las felicitaciones y deseos de vida feliz y regalada, recibiendo la pareja un vendaval de besos y abrazos. Ya entraron los músicos con violines, arpa, guitarras y requintos, y fue tocar cielitos y escondidos… De tan contento que estaba el Brigadier General, mandó encender fuegos de artificio en la plaza y soltar a los presos de la cárcel; pero al negro sabandija lo mandó más adentro. La fiesta más se entonó con tanta música y alegría, y el mesmo Brigadier General se hizo livianito, bailando con su tremenda barriga una refalosa escobillada con más donaires y mudanzas que otro poco. A pedido de todos, danzaron los recién casados y fue para lucir cada uno sus finas artes en la mediacaña y el sereno. Los copetudos del pueblo, los ricos negociantes, los abasteros, los dueños de carretas, los viñateros y los militares bravos, batallaron por mostrar sus bien escondidos firuletes y no quedó baile antiguo que no fuera revivido, ni mudanza que no fuera entresacada del olvido. ¡Qué, si aquello era una gloria de brillo y alegría!…

En la plaza hubieron bodegones bulliciosos. Mandó el Brigadier General repartir los diez novillos carneados y varias carretadas con botijuelas de vino y fue de ver la churrasqueada con que se regaló el pobrerío. Ya los guitarreros hicieron trinar a sus instrumentos y se entabló el celado duelo entre arribanos y abajinos, a ver quiénes eran los dueños de los caudales de donosura en los zapateos y escobillados. Corría el vino en cantaritos y ensordecían los ¡huihas!, de tanto pajuerano entonado.

En sostenida fiesta aclaró el nuevo día, pero no menguaban las ganas de diversión. Los recién casados pasaron a su alcoba… Muchas preguntitas se hicieron, porque ¡era tan poco lo que habían hablado antes de casarse!

Días después la nueva pareja apartó su casa. Marido y mujer fueron a vivir a una preciosa quinta que tenía un airoso altillo, rodeado por jardines criollos donde abundaban las flores, los grillos, sapos y culebritas cantoras. Supieron mecer felicidades en un continuo adorarse. El mozo colgó su espada en la cabecera de su cama y procuró que su perro fiel durmiera en la puerta de su alcoba, y que su caballo descansara en cuidada pesebrera.

Mirándose en los luceros de su esposa adorada, dejó que pasaran los tiempos. Semanas y meses corrieron sin ser sentidos en este embeleso. De vez en cuando se le apartaban sus pensamientos para seguir el recuerdo de Donde irás y no volverás, pero el amor por su compañera apartaba esta tentación. Una tarde que hablaba con su mujercita en el altillo, mirando las cordilleras azules, divisó el mozo un humito delgado que se levantaba entre las serranías. Se quedó sin pestañear, como aprisionado por un encanto. Lleno de curiosidad le preguntó a su señora si sabía cómo se llamaba el paraje de donde salía esa seña, y ella, sin atinar al peligro, le respondió: «Del lugar de Donde irás y no volverás…». «Ah, contestó el mozo, suspirando, por fin llego a saber dónde queda el lugar de mi destino…». Se le arrodilló su señora, bañada en lágrimas, y le pidió que no la abandonara, y tantos fueron sus lamentos y súplicas que el mozo le prometió cumplir lo que ella le pedía.

Esa noche, cuando se acostaron, el marido se desveló detrás de su pensamiento. De balde porfió contra la tentación que gobernaba su vida. Se le apareció el lugar de Donde irás y no volverás como un palacio de mármol, lleno de luz reposada y contenida alegría, y, morando en sus adentros, una Inteligencia que le explicaría el misterio de su vida. Porque él sabía la historia de su nacimiento y el de su perro y caballo amigos… Ya de madrugada, cuando su esposa estaba sumida en el más profundo sueño, se levantó despacito, despacito, y se vistió en el mayor de los silencios. Apenas, apenitas, le dio a su compañera un beso en la frente; luego descolgó su espada y salió de la alcoba, seguido por su perro. Fue a la pesebrera, ensilló su caballo. Y sin hacer un ruidito, abrió la tranquera y ganó la calle.

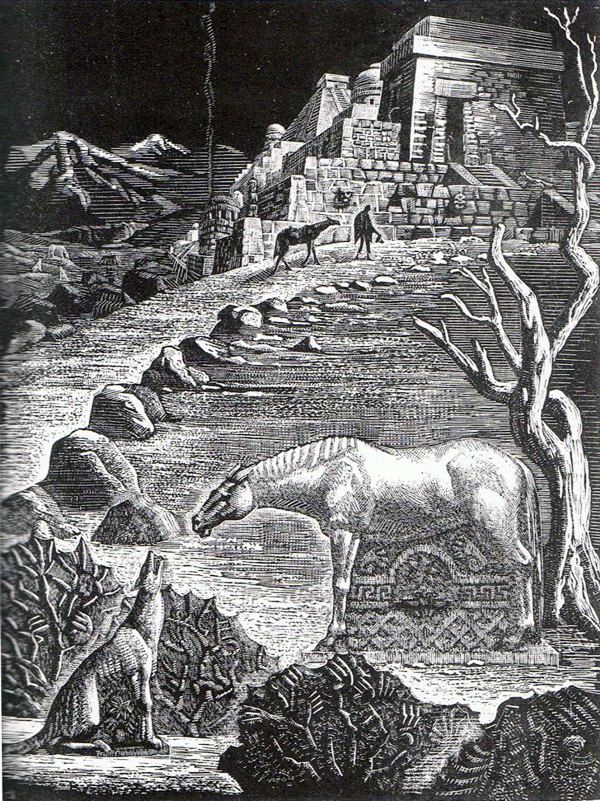

Galopó hasta salir del pueblo, luego tomó el camino de la sierra. Cuando aclaró el día, vida el humito que lo guiaba hacia el paraje buscado. Encaró por un río seco hasta dar con un angosto valle. Desde allí siguió tendidos faldeos, siempre guiado por el humo cordillerano. Por fin llegó a los páramos de la sierra y desde allí encaró el mogote más áspero y levantado de las serranías. Siete días tardó en trepar al mogote, salvando rodados y farallones. Después de tantas fatigas mereció desembocar en una alta pampa ¡tan parejita! Todo era de piedra. De piedra los árboles y yerbas y de piedra unos animales que parecían pastar en ese tremendo peladero. Azotaban los vientos helados, pero el mozo siguió adelante hasta un palacio de piedra canteada: el más imponente y llamativo que en el mundo ha sido. Echó pie a tierra, y listo y vigilante, llevaba a su caballo de las riendas. Azuzó a su perro para que se le adelantara y le diera avisos de un peligro. En llegando a unos portales de mármol, se le apareció una vieja, muy alta y muy flaca, y tan llena de arrugas que apenas se le divisaba el brillo de unos ojos. «¿Y para dónde es que va yendo?», le preguntó esa vejez tan fiera. «Voy a Donde irás y no volverás», contestó el mozo. «Bájese, entonces, porque este es el fin y acabo de su viaje. Aquí es donde se llega y no se vuelve; donde se entra y no se sale…». «Es que yo quiero llegar y volver, y entrar y salir», contestó el mozo, haciendo mención de entrar por los portales. «Primero, le dijo esa arrugada vejez, ha de atar a su caballo y a su perro con estos finos pelitos de mi cabeza», y diciendo esto se arrancó dos cabellos largotazos y se los pasó al mozo. Se sonrió el viajero, y, por darle el gusto a la vieja, ató su caballo y su perro al palenque de piedra con esos finos cabellos. «Es tan viejaza, se decía, que está completamente chocha. ¿Qué tironcito aguantarán esos cabellos? Ya está hecho, mamita vieja», dijo el mozo en cuanto terminó. «Ya has firmado tu sentencia, gusanillo de la tierra», le respondió esa antigüedad. «Entra por mis portales que son los portales del tiempo y curiosea con tus ojos preguntones todo lo que puedas, que luego te convertirás en piedra como todo lo que aquí estás viendo». «Esta viejaza está completamente trastornada por el tiempo», se dijo el mozo, mientras pasaba por la puerta de piedra; pero no bien hubo entrado, una tremenda cachetada de la vieja lo hizo rodar por el suelo. Medio pudo pararse, cuando otra cachetada lo mandó a tierra, de nuevo. Ya vido el mozo que allí había engaño y peligro, y sacó su espada y se puso en guardia. Se contuvo la vieja, largando una carcajada. «Se te cumplió el antojo, le dijo. Llegaste a Donde irás y no volverás, y llegaste muy seguro con tu espada que no se mella ni se rompe y con tu perro fiel y caballo amigo… Ja, jay… Ja, jay… ¡Sepa el muy sonso pajuerano que conmigo está en pelea!». «Yo no peleo con viejas», contestó el rodante. «¿Vieja?», se dejó decir la arrugada, como si oyera una cosa nueva. «¡Soy la fuerza sin edad de los desiertos inmensos! ¡Soy el aliento contenido, de tanta piedra y arenal de estos campos! ¡Soy la pasión de las travesías, hecha carne y voluntad contra el atrevimiento de los que las cruzan y escupen!… Unos instantes mas y velaré tu sueño de piedra…».

Se le achicó el corazón al rodador de tierras al oír esa voz enemiga. Para reponerse, apeló a la esperanza de ayuda de sus fieles compañeros, apenas atados con cabellos finitos. «No te achiques ni te agrandes, le interrumpió la arrugada, refalando una tamaña daga de entre sus enaguas, que con la capitana de las sierras vas a cruzar tu acero». Apenas tuvo tiempo el mozo de parar la avalancha de puntazos que le tiraba la vieja. Con lo mejor de sus visteos la contuvo a medias, pero empezó a retroceder. Ya la vieja apeló a sus tretas: cambió de mano su daga y lo apuró con hachazos tremendos. Saltaban chispas de los fierros encarnizados, y tan fuertes y renovadas eran las cargas, que el mozo cedió unos pasos… «¿No era que fiabas tanto en tu espada y en tu brazo?», se burló la vieja, mientras redoblaba su carga y volvía a cambiar de mano.

El hombre comenzó a darse cuenta que esa vejez peleadora no sentía cansancio; que renovaba sus fuerzas, mientras que a él lo apuraba la fatiga. Sacando alientos del alma hizo un tremendo envión y la atacó a la vieja con lo mejor de su arte en arma blanca… Consiguió hacerla retroceder unos pasos a la enemiga espantosa, y medio marcarle la cara con un amago de tajo. Ahí soltó la más fiera carcajada esa vejez terrible, «Ja, jay… Ja, jay…» aulló mientras tendía un cerco vivo de acero con su daga cortante. «Son tus últimas algaradas porque ya no te quedan más fuerzas». Retrocedió el mozo, pero dio con la espalda en la pared de piedra. La arrugada se le vino encima a puntazos y lo hirió en el costado. El herido alcanzó a gritar en su desesperación: «¡Mi perro y mi caballo que me defiendan!», al tiempo que redoblaba su pobre defensa con su espada.

Sus fieles servidores arrancaron en ayuda de su amo. «Mis cadenas de fierro no se han de cortar», bramó la vieja con gran triunfo y alegría, y se oyó el ruido de gruesas cadenas de fierro en que se volvieron los cabellos que sujetaban al perro y al caballo. De balde porfiaban las fieles bestias, haciéndose arco a tirones. Las duras cadenas resistieron a todos los arranques. Atronaba el ruido de los eslabones al entrechocarse con la porfía de los nobles brutos.

Tarde se dio cuenta el mozo que estaba librado a su propio brazo cansado. Ya desfalleciente, pidió treguas con voz lastimera. «No doy treguas ni resuellos», le gritó esa antigüedad encarnizada, redoblando la fuerza de sus puntazos. «Es tu vida lo que quiero». El luchador formó cuentas de amargo rendimiento. Hizo todavía unos enviones con las ayudas del alma y tiró uno que otro hachazo; pero la vieja los paró con su izquierda, como al descuido: «Ja, jay,… Ja, jay… Ya no te quedan ni amagos», y lo volvió a cargar con bravura salvaje. El mozo, con las fuerzas desmayadas, dejó caer su arma mientras el caballo daba relinchos y el perro aullaba de rabia, sacudiendo los dos tan gruesas cadenas. La vieja gozó su triunfo soltando unas carcajadas, y sin una lástima por mozo tan lindo y tan rendido, le atravesó el pecho con el fierro de su daga… Allí vino a doblar su vida el rodador de tierras. Esa vejez sin alma lo vio morir con avivado brillo en su mirada. Luego se echó su cuerpo al hombro y se lo llevó a los reprofundos de la Salamanca de mármol. Cuando bajó los ciento y un escalón, desembocó en una grande sala de bóveda de piedra, sostenida por mil pilares. Allí dejó al muerto, junto a tantos otras difuntos que en muchos años de tiranía había matado en pelea… El caballo y el perro se fueron convirtiendo en piedra en un peladero que los echó. Uno parecía pastar en potrero de pedregales y otro hacía como que ladraba. En piedra se quedaron.

Todos los días los padres y el hermano del rodador de tierras iban a mirar el agua de los dos pozos y las encontraban limpias y serenas, pero desde el punto en que fue vencido y muerto por esa enemistad de los campos, el agua de uno de los dos pozos se enturbió y se puso roja como la sangre. El mozo hermano, en cuanto vido esta seña de duelo, dijo a sus padres: «No hay más que yo me voy en ayuda de mi hermano». De balde los pobres viejitos le pidieron que no los abandonara en sus últimos días de vida que les quedaba. Más porfió el mozo, y ya sin hacer caso a lágrimas y ruegos, preparó su marcha. Trabajó nueve pares de herraduras para su caballo y llenó sus alforjas de charqui, yerba y azúcar para el mate. Terminados sus aprestos se les hincó a sus padres y les pidió la bendición. Lo bendijeron padre y madre y él los besó en la frente en señal de despedida, y se entró a esos campos en las deshoras de la noche.

Ceñía al cinto su espada que no se mella ni se rompe; montaba el fiel caballo y lo acompañaba, obediente y retozón, su perro amigo.

Al galope encaró los campos. Día y noche galopaba entre los silencios adormecidos de las travesías. Cruzó las pampas y llegó a las empinadas cordilleras. Semanas y meses anduvo sin parar, en demanda de Donde irás y no volverás. Por fin, una tarde se paró delante de los restos de una gran ampalahua de los llanos. Se bajó y anduvo celando el suelo hasta que vio los rastros de su hermano en la lucha que tuvo con esa fiera arrastrada. A fuerza de andar rastreando, pudo asegurarse que el caballo de su hermano había entrado a la sierra y luego volvía a salir en dirección a un poblado lejano que se veía apenas. Tomó el rumbo de ese pueblo, al pasito, porque iba cautelando por si le tendieran alguna celada. Se juró ser precavido como el que más para no caer en el peligro que había caído su hermano. Llegó a las primeras casas de un poblado y tomó por una calle, al paso de su caballo, cuando al enfrentar a una quinta que tenía un precioso altillo, vido a una señora jovencita, que ya se lo comía con los ojos. Ya iba pasando, cuando ella salió a la calle y lo llamó ¡tan cariñosa! Sin saber qué hacer, se apeó el rodante y entró a la quinta, muy extrañado. No bien traspuso la puerta, la señora lo besó y abrazó, amorosa. Llamó ella a una esclava negra y le arrebató el niñito que cargaba y se lo mostró al mozo, al tiempo que le decía: «¡Besa a tu hijito, que nació en tu ausencia!». Extrañado, besó a la criaturita, al tiempo que pensaba: «Esta señora será la mujer de mi hermano. Sin hacerle preguntas, yo sabré de él». La señora, tan presto acariciaba a su hijito como al mozo, diciéndole: «Al fin has vuelto a mi lado del terrible lugar de Donde irás y no volverás. ¡Y yo que te daba por perdido para siempre! ¡Yo, que rezaba por el eterno descanso de tu alma! No sé cómo has podido volver con vida de ese lugar maldito; pero ¡así como supiste vencer a la terrible ampalahua que venía a devorarme, así te pudiste librar de ese Espíritu Maligno de la sierra! Te miro y desconfío de mis ojos; te beso y desconfío de mis labios…». Y más lo besaba y abrazaba. Entraron a la sala y allí siguieron las caricias de la amante esposa. El mozo las devolvía a medias, y para que no desconfiara la señora, se quejaba del cansancio de tanto viaje y tanta lucha. Acarició a la criaturita, porque así no faltaba a su hermano, y la señora se conformaba. «¿Cierto, maridito mío, le decía ella, echándole los brazos al cuello, que nunca por nunca me abandonarás de nuevo?. ¿Ciertito?». «No, mujercita, contestaba él, besando a la linda criatura. Nunca jamás volveré a abandonarte». Con estos y otros manejos el hombre se averiguó de las andanzas de su hermano.

Entró una mulata y dijo a su amita que fueran a tomar mate al altillo, que ya el agua estaba hirviendo y los bizcochitos, calientes. Subieron el mozo y la señora con la criaturita.

La señora cebó unos matecitos dulces, que el mozo saboreó con deleite, mientras hacía caricias al hijito de su hermano. En esto estaba cuando, al mirar a las serranías azules, vio levantarse un humito que se perdía en las alturas… Mirando se quedó aquello, y la señora, que le siguió la mirada, le dijo con el lleno de su pena: «¿Todavía pensando en volver a donde irás y no volverás? ¿Todavía?». «¡No!», dijo el mozo, y grabó en su memoria el rumbo del humito lejano.

Se hizo la noche. Cenaron y muy luego la señora, se lo llevó a la alcoba. Colocó ella en la cuna dorada a su hijito dormido y se acostó en la cama de matrimonio y le abrió las frazadas para que él se acostara… Pensó el mozo: «Si no me acuesto, va a descubrir que no soy su marido, y si me acuesto, faltaré a mi hermano». Después de cavilar se acostó, pero puso su espada desnuda en las sábanas, entre él y su cuñada.

La señora se quedó mirando ¡tan pensativa!, que una celosa espada la separaba de su marido. Se dijo: «Ha de querer probar mis sentimientos por haber estado tanto tiempo ausente». Así cavilaba ella en las largas horas de la noche; por fin la venció el sueño al venir la madrugada. En cuanto el mozo vio que la señora se había quedado dormida, se levantó en el mayor de los silencios; se vistió, ciñó su espada y salió sin respirar del aposento. Llegó a la pesebrera seguido por su perro; ensilló su caballo, ganó la calle y galopó hasta salir del pueblo. Allí tomó las dereceras del humito y encaró al poniente.

Galopó día y noche, sin darse una tregua. Al fin dio con un río seco, marchando sierra adentro, por el rastro del caballo de su hermano. Llegó a unos faldeos tendidos y no paró hasta trepar a la misma cumbre. Siguió repechando sin tregua hasta ganar el mogote donde había visto levantarse el humito. Siete días tardó en llegar a la meseta plana que lo coronaba. Allí se detuvo a mirar tanta rareza y señal de muerte. Todo era de piedra. Los árboles y hasta los yuyos, y pudo ver caballos convertidos en piedra, que parecían comer los pastos hechos piedras del suelo. Vido perros que parecían aullar de pena, pero eran perros, hechos piedras bien labradas. Ya miró por el camino y vio altas pircas, y, al fondo, un palacio de mármol, envuelto por las sombras. «¡Cuidado!», se dijo para sus adentros, y siguió al paso de su caballo, con la mano en la empuñadura de la espada. Andando, enfrentó a los portales del palacio. Allí salió una viejaza, alta y flaca, y cuando cruzaron las miradas, esa antigüedad no pudo contener sus hablas. Dijo por lo bajo: «Si no lo hubiera muerto, creería que es el mismo…». Más se llamó a cautela el viajero. En eso, la arrugada levantó voz y le dijo: «¿Para dónde es que va yendo el mozo?». «Para Donde irás y no volverás», le contestó él. «Bájese, entonces, que ha llegado al fin y acabo de su viaje», lo invitó ella. Se bajó el mozo, listo y vigilante, y arrimó su caballo al palenque de piedra. «Si no quiere que se le vayan perro y caballo, le advirtió la vieja, arrancándose dos largos cabellos de su cabeza, átelos con estos pelitos». El mozo, haciéndose el distraído, los recibió, al tiempo que pensaba: «Si mi hermano fue vencido, lo fue porque no pudieron defenderlo su perro y su caballo». Anudó los dos cabellos al palenque, con mucho aparato, y después hizo como que ataba a su caballo y a su perro, pero solo les puso el cabello sobre el cogote. «Ya está, mamita vieja», dijo el mozo, trasponiendo los portales con la mano en el puño de su espada. Apenitas había entrado el viajero cuando la vieja, soltando sus carcajadas lastimantes, le ganó la puerta, al tiempo que le asentaba una cachetada en la cara y sacaba tamaña daga de entre sus enaguas. «Ja, jay… Hermano habís de ser del último que maté. Defendete, que conmigo estás en pelea…».

Como un relámpago desenvainó su espada el mozo y paró en seco a la vieja de un puntazo, y luego la contuvo con un lucido visteo. «¿Qué hiciste, vieja maligna, con el cadáver de mi hermano?», preguntó, sin descuidar la defensa. «En los hondos de mi Salamanca te espera, con el pecho atravesado. Ja, jay…Ja, jay…», le contestó la reviejaza, largando sus carcajadas. Más la cargó el mozo; pero la vieja, hecha una furia, tejió a su alrededor un cerco vivo, con el acero de su daga y ahí topaba siempre la espada del mozo. «Ja, jay… Ya se te cansarán esos brazos, como a tu hermano, y ni se te ocurra clamarme por treguas como lo hizo él cuando se vido en apuros». Más se encarnizaron los dos y apelaron a escondidas mañas del visteo criollo. Cambiaron de mano sus armas y se atacaron con nuevos recursos. Cuando más se confiaba la vieja en sus artes, cambió de visteo el mozo y la cargó con tal furia que logró marcarle la cara de un puntazo. «Habías sido de más recursos que tu hermano, le gritó esa vejez batalladora, pero de nada te servirán esas algaradas». Y renovó sus cargas con tal empeño que lo hizo retroceder al mozo, hasta dar con la pared de piedra. Allí se vido en tristes apuros el rodante. «Esta vieja recibe ayuda de la tierra porque no se cansa nunca», se dijo el mozo, y comprendió que se hallaba en peligro. «¿Qué hacís que no pedís ayudas, como tu hermano, cuando se vido en apuros?», le gritó esa arrugada, apelando a nuevos ataques. «¡Mi perro y mi caballo que me defiendan!», gritó el mozo con todas sus fuerzas. «¡Mis cadenas de fierro no se han de cortar!», le respondió la vieja a las risadas, cargándolo con más encono. Se oyó el ruido de gruesas cadenas al caer al suelo, al tiempo que perro y caballo acudían en defensa de su amo, y uno a mordiscones y el otro a coces la atacaron a la vieja, sin darle tregua ni levante. «¡Ah, gritaba ese Espíritu Maligno, con que lograstes engañarme!… ¡Sonsa de mí que me confié en tus procederes!», y siguió defendiéndose como pudo de sus tres atacantes.

El mozo, medio tomó un respiro y luego la atacó con más fuerzas. Logró entrarle uno que otro puntazo, al tiempo que el caballo la levantaba en alto con dos tremendas coces y en cuanto cayó la abarajó el perro con sus colmillos y la sacudió por el suelo. «¡Treguas te pido, luchador!», imploró la vieja aporreada. «¡No doy treguas ni resuellos!», le contestó el mozo, descansando la punta de su espada en el pecho de la vieja. «Si me perdonas la vida, imploraba ella, resucitaré a tu hermano haciéndole una cruz en la frente con esta misma daga que lo mató». «¿Dónde está el cadáver de mi hermano?», preguntó el mozo. «Al fondo de mi Salamanca; a ciento y un escalón de aquella escalera. Su puerta se abre con esta llave que llevo al cuello». «Eso es cuanto quería saber», le contestó el mozo, al tiempo que traspasaba a la vieja con su espada, y, para mayor seguridad, le cortaba el pescuezo de un solo tajo… Cuando la vido bien muerta, le retiró la llave del cuello y la daga que aun empuñaba. Se fue a la escalera que se veía y después de contar ciento y un escalón de bajada, desembocó en un gran salón con bóveda de piedra. Sus pasos se apagaban en la estancia de la muerte. Con el corazón tun tun, vido, colgando en las negras paredes de piedra, mil despojos de tantos vencidos. Brillaban los tejos de oro y tantas riquezas… Se alumbró con un candil y fue mirando una fila de muertos que estaban tendidos en hilera. Al último, cuando ya desesperaba, encontró el cadáver de su hermano, que parecía que recién hubiese dado el último suspiro. Se hincó, y con gran cuidado, le trazó una cruz en la frente con la daga que lo había muerto. Al rato comenzaron a volverle los colores a la cara y ya quiso como pestañar. Pasaron unos momentos de forcejeo hasta abrir los ojos y ya hizo mención a sentarse. Su hermano lo habló con todo el caudal de su cariño y quiso como contestarle una que otra palabrita, como entre dormido y despierto. Unos ratos más de lucha y pudieron cambiar ¡tantas palabras de cariño! Le ayudó a sentarse a su hermano rescatado, y luego a ponerse de pie, y, medio cargado, se lo llevó hasta el patio, donde lo hizo recostar sobre un poncho. Allí encendió un fuego grande y lo dejó por un momento gozando del calor de esas llamas. El vencedor del Espíritu Maligno bajó de nuevo a los hondos de la Salamanca y les fue haciendo a todos los cadáveres una cruz en la frente con la daga de la vieja. Hecho esto, se volvió donde estaba su hermano.

Al mucho rato se comenzó a oír como un creciente murmullo en el fondo de la Salamanca. Era que ya iban volviendo a la vida tanto muerto. Ayudándose, podían sentarse en el suelo y luego intentaban ponerse de pie. Se caían y se levantaban, pero los más fuertes daban unos pasos hacia la escalera, atraídos por el resplandor del fuego que ardía en el patio. ¡Querían gozar del calor de esas llamas! Cada vez levantaban más la voz, contándose a voz en cuello cómo habían caído vencidos por la daga de la vieja terrible. Más se alzaron las voces, hasta el extremo de no poderse oír unos con otros… ¡Era el bullicio de la vida levantándose sobre el silencio de la muerte! Y entre mil preguntas y respuestas fueron recobrando las perdidas fuerzas y pudieron, ayudándose unos con otros, subir esas escaleras y allegarse al fuego para calentarse el cuerpo helado… ¡Era de ver a tanto entumecido, manejándose con mil mañas para medio poder caminar, o tan solamente arrastrarse en busca de luz y calor amigos! Esa noche la pasaron en un continuo bullicio y movimiento. No fue noche de dormir, sino de palabras nuevas y revividas en amor. Cuando se anunció la pintora madrugada, recibieron a los rayos del sol girando con las manos enlazadas saludando al nuevo día. Danzaron todos, locos de contento, hasta cansarse. Ya salieron esos rescatados a los gritos por el peladero y cada uno fue reconociendo a su caballo hecho piedra, y no bien lo tocaba su dueño, se volvía de carne y hueso, como antes. Lo mismo ocurrió con los perros de piedra que ladraban. Luego bajaron a la Salamanca y cada uno recobró lo que había sido suyo. Muchas riquezas fueron rescatadas por sus dueños, con más las que la vieja tenía de siglos y siglos atrás. Al fin volvieron todos al patio, avivaron la fogata y arrojaron en ella el cuerpo de la vieja maligna, y azuzaron esas llamas para reducirla a cenizas, y luego aventaron ese resto a los vientos del Ande. Después ensillaron sus caballos, y antes de partir para los bajos, incendiaron la Salamanca. Mientras se alzaban altas lenguas de fuego, ellos se distanciaban, ¡tan alegres!, del mogote maldecido.

Los dos hermanos montaron a caballo, y seguidos de sus fieles perros comenzaron a bajar esas crueles serranías. Siete días marcharon todos juntos, hasta que ganaron los bajos. El vivo murmullo no más iba de tanto resucitado que hablaban para saber que vivían. Cuando llegaron al río seco de donde se divisaba el poblado, todos agradecieron al salvador el rescate de su vida. Con abrazos y con lágrimas se despidieron y al fin cada uno tomó por su camino, rumbo a su casa.

Solos quedaron los dos hermanos en esos campos, cuando el rescatado, dijo: «No me has contado, hermano mío, cómo llegaste a tener noticias de mi desgracia…». Dijo entonces el salvador que habiendo visto un día enturbiarse y ponerse color de sangre las aguas de uno de los pozos, salió a los desiertos en su busca. Que había llegado al lugar de la lucha con la gran ampalahua de los llanos y de allí siguió los rastros de su caballo hasta el poblado. Que pasando por una calle lo llamó una señora ¡tan hermosa!… «Tu mujer me confundió con vos y me abrazó y me enseñó a tu hijito de pecho. Toda la tarde estuvimos hablando y a la noche cenamos y después pasamos a la alcoba, a dormir…». «¿Y después?», preguntó el hermano, ansioso. «Me acosté con ella…».

Esto no más, alcanzó a decirle su hermano cuando, arrebatado por la rabia, sacó su espada y le atravesó el pecho. Al momento cayó muerto de su caballo, y el matador, arrepentido, se puso a llorar a gritos su arrebato. Sin saber qué hacer, acomodó el rescatado el cuerpo de su hermano muerto bajo la sombra de un coposo algarrobo. Lo dejó al cuidado de su perro y su caballo, que se echaron al lado del cadáver de su dueño. Luego montó el matador en su sillero y partió a media rienda, en dereceras del poblado. Corrió a más no poder. Al caer la noche, se paró frente a su quinta. Entró, y al verse con su señora, se fundieron en un sostenido abrazo. Hablaron y lloraron de gozo, y más se enterneció él cuando su mujer le presentó a su tierno hijito, que aturdió a besos. Hablaron y se dijeron mil cosas atropelladamente, y cada vez se querían más. Pero a él lo dominaba un pensamiento de esos que mortifican sin tregua ni medida… Hacía mención de hablar, pero contenía su lengua cuando ya armaba una palabra temida… Cenaron, y a la hora de dormir pasaron a la alcoba. La señora acomodó a su hijito dormido en su cuna dorada y ella se desnudó y se metió en la cama de matrimonio al tiempo que abría las cobijas para que se acostara su marido. Él se desvistió, y después de colgar su espada sobre la cabecera, se acostaba. «¡Gracias a Dios, le decía ella, que no vuelves a poner tu espada desenvainada entre nosotros dos!…».

Tarde comprendió el marido lo que había hecho su hermano tan fiel, y lloró en silencio su crimen injusto. No pudo conciliar el sueño, de tan atribulado que estaba; al fin se le pegaron los ojos y se quedó dormido. Soñó que estando a la sombra de un tupido chañaral, venía un pájaro verde del lejano Perú, y se asentaba en esas ramas. Y el pájaro vistoso levantó su voz sonora y le pasaba la palabra para decirle que si quería redimirse de su crimen tenía que degollar a su inocente hijo y hacer que su sangre rociara la cara a su hermano muerto. Despertó sobresaltado y se vistió en silencio. Ciñó su espada, tomó a su hijito de la cuna donde dormía y salió de la alcoba. Ensilló su caballo y, seguido por su perro fiel, ganó de nuevo esos campos. Abrazando a su tierno hijito, apuraba cada vez más a su sillero. Corrió hasta que salió el sol y siguió corriendo sin darse un descanso ni resuello. Galopó todo el día y alcanzó a llegar ante el cadáver de su hermano, junto con lo que se ocultaba en el Ande el Padre de la Luz.

Cubrió de besos el cuerpo desnudo de su hijito, ¡tan tierno y rosado!, y al tiempo que el sol escondía su mitad en el paredón del poniente, degolló a la criatura con su espada. La sangre que salía del cuello del inocente bañó la cara del hermano muerto, y no bien se desangró del todo, se fue animando el cadáver del salvador. Al rato ya pudo sentarse en el suelo. Miró a su hermano y le sonrió dulcemente…

El padre acariciaba a su hijito muerto y lo cubría de besos, mientras sus ojos se arrasaban en quemantes lágrimas. De repente se le soltó de las manos, se volvió un pájaro verde y ganó las alturas del cielo con el vuelo de sus alas…