EL MAL GUARDIÁN

E

l más aplicado colegial de la escuela de los jesuitas era este mocito. Él sabía las cuentas que achican y agrandan las sumas y dominaba los recovecos de la resta: buena cabeza había sacado para los números… Como al descuido formaba esas contradanzas del más y del menos, del total y las partes, y con tanta justeza y dominio cerraba esas columnas, que lo que principiaba en el cero, en cero terminaba, después de haber arribado a los cientos y a los miles… Si era como para hacerse delgadito, pensando. Y las letras que trazaba su linda mano en lo blanco del papel formaban el río novedoso de las volanderas palabras, entrelazando ¡tan lindos decires!… Los sabedores lo miraban con encontrados sentimientos, y los cerrados de mollera lo seguían con doble caudal en sus ojos preguntones… Y es de saber que este mocito, tan celado, aguantaba las mordeduras de la ambición atropellante. Quería atesorar poder y gloria en la vida, pero solo tenía manejo en las cantoras novedades de su pluma fantasiosa. Era un prisionero dentro del cerco de su cerrada pobreza, que le achicaba, celosa y con rabia, todo el vuelo de su pensamiento caudaloso.

—Tatita —le decía al viejito de su padre—; si tuviera tan solo un alguito, ¡cuántas cosas yo no hiciera!

—¡Qué le daré, pues, hijo, si nada tengo! Si un alguito yo tuviera, ese alguito se lo diera… —y en este vano trasegar de esperanzas se pasaba el precioso tiempo.

Nada tenía, es verdad, el pobre de su tatita viejo, pero si algún medio llegaba a merecer, mandaba con ese medio a la pulpería por un traguito de aguardiente…

Y el mozo se achicaba y agrandaba ante el río caudaloso que salía de su pluma cantora; mas todos sus arrestos iban a chocar en el mismo peñasco de la miseria agachada… «¡Ay!… ¡Ayayita!…», es que se decía el mocito, acorralado en su vano desear.

La fama de su saber habiloso corrió por los poblados, y en plazas y pulperías se lo recordaba con palabras de gloria y rendimiento; pero, como una burla escondida en sus vecindades, más lo mordía y cercaba la miseria de su vida. Habían días que no probaba un bocado, y gracias si a la noche merecía un caldito sin sustancia. Se devanaba los sesos el mozo, buscándole una vueltita a su suerte rigurosa. Algo más fuerte y habiloso que sus artes y ciencias le salía al camino a negarle sus poquitos medios…

Un día se paró en su puerta un portador que por mandado ajeno le traía una carta. En ese papel le decía una desconocida que se parase en sus portales, que trabajo tenía para sus manos y su mentado saber.

Vistió el mozo lo mejorcito de sus deshilachadas prendas, y con la carta en la mano se paró en los portales de las señas. No bien batió sus manos salió a recibirlo una niña viejona, tan pintada como arrugada; lo hizo entrar, y luego de medio cumplimentarlo, alta paga le ofreció para que tan solo le velara el sueño…

—¿Cómo se vela el sueño? —preguntó el mozo.

—Contenga sus palabras —le contestó la niña—, y ponga lo fino de su atención en lo que le digo.

Y esa niña viejona le dijo ¡tantas cosas!, que el mozo se hundió en sus pensamientos… No era para velarle el sueño, en verdad, sino para velarla en sus momentos… Pasada la medianoche comenzaría su trabajo de raro guardián. Él vería cosas que su lengua no diría nunca por nunca, y su saber y memoria no guardarían para aprender las cosas que allí miraran sus ojos. Debía velar los momentos, con los ojos abiertos y la atención despierta; pero dormidas la memoria y el entendimiento para no atesorar ni una migajita de cuantos caudales viera…

—Pero ¿qué es lo que veré? —porfió él, curioso.

—Contenga esa lengua, mozo… —le advirtió por segunda vez la niña pintada—. Velará mis mudanzas prohibidas en las deshoras y mi sueño reparador durante el día… ¿Tiene miedo?

—No, niña; no tengo miedo.

—Nada menos que lo mucho de cien pesos le ofrezco por velarme siete noches seguidas, pero ha de ser con la firme condición y juramento que no dirá nunca jamás ni una media palabra de lo mucho que aquí vea y oiga, y que no aprenderá ni una nadita de las tantas cosas que aquí se hagan delante de sus ojos. Por tan liviana tarea, cien pesos fuertes le contaré en sus manos… ¿Qué me contesta?

—Contesto que sí, mi niña.

—Desde este momento quedas conchabado. Mucha es la paga y muy pocos tus deberes; mas has de saber contener tu boca para toda pregunta, Mucha es la paga y muchos los castigos para la más chiquita falta. Velarás, rendido y vigilante, y ni dirás ni aprenderás nada de lo que aquí veas y oigas por siete noches.

—Así lo juro —respondió el mozo con demoradas palabras y con firmeza.

—Descansa, mozo, que la noche es larga y tu velar ha de ser ¡tan profundo!… —lo llevó su ama a una alcoba y le señaló cama para que durmiese a gusto—. Al anochecer —le dijo— serás despertado para que comas y te prepares a aguantar la noche…

Se fue la niña arrugada y el mozo se tendió a dormir en la linda cama. Ya entrada la noche despertaron al mozo tres aullidos lastimantes… Asustado, levantó la cabeza y vido a su lado a la niña viejona. «Que te levantes te ordeno», dijo con fuertes palabras. Se vistió el mozo y siguió a la dueña de casa. Ella lo guio hasta una mesa en la que estaba servida su cena. «Mientras comes, le advirtió, yo terminaré de vestirme y prepararme para mi noche…». Salió la niña y el mozo se refociló con muy ricos potajes. No bien hubo acabado, cuando se le apareció de nuevo su ama; pero esta vez lucía ¡tan lujosas ropas! Le rebrillaban los ojos entre las sombras de sus pestañas. Rosadas sus mejillas y rojos sus labios… Si daban ganas de besarla y abrazarla, y el mozo sintió que sus potencias se avivaban… Ella lo dominó con una mirada ¡tan fría y soberbia! «Que me sigas, te ordeno», le dijo, y el mozo la siguió por las alcobas, hasta que llegaron al portal de la gran sala. «Aquí te plantarás, le ordenó con sonantes palabras, y desde aquí me velarás en mis mudanzas, y tus ojos humanos y sin mancha, por falta de prohibidos pecados, serán mi seguro resguardo. Por nada has de abandonar este lugar en el transcurso de las deshoras, y cuando terminen las licencias y yo caiga rendida, me recogerás del suelo y con toda finura me llevarás a mi dorada cama y allí me arroparás con cuidado. ¡Y que ni un pensamiento contrario se cruce por tu entendimiento y que tus manos se contengan de avanzar más allá de lo que, despierta, te permito!». «Así lo haré, punto por punto», aseguró el mozo. Esto acabó de decir cuando en ese momento preciso se oyó el tercer canto del gallo que anunciaba las deshoras… Alcanzó a dar unos pasos la niña bruja, mas fue alcanzada por las bajas fuerzas, y los ojos del mozo vieron cómo caía al suelo, retorciéndose como serpiente, y cómo fue perdiendo las formas humanas hasta quedar convertida en una hermosa gata negra, casi tan grande como un puma de la sierra. ¡Esa bestia le sonrió, mientras se enroscaba en la estera!… Ya se desataron las risadas y parloteos en las soledades de esos campos. De repente fueron forzados los portales de la sala y entraron, con atropello y libertino escándalo, culebrones negros, haciendo fuerzas por pararse y enroscarse unos con otros; machos cabríos, topándose furiosamente con el estruendo de su cornamenta; pajarones de toda laya, abriendo tamaños picos en su charla y cruzando aletazos de entendimiento; grandes lagartos verdosos de los llanos y toda la humana iniquidad pecadora que desanda los caminos del mundo… Los ojos del mozo guardián se abrieron al límite, mirando el desbordado río de los turbiones. Músicas tan descompuestas como hechiceras animaron esa fiesta de los atropellos y todos se animaban a las risadas, acomodándose unos con otros para su placer y gusto… En estas licencias y otras se vencieron las horas acordadas y el canto del gallo volvió a anunciar el retorno de las fuerzas del bien. Huyeron los negados a sus guaridas y se fue restableciendo la voz de la razón y la derechura. Cuando todos los malignos salieron puerta afuera, pudo ver el mozo a la niña, su ama, tirada en el suelo, quejándose, descoyuntada y vencida. Se acercó el guardián, la levantó con cuidado, la llevó a la mejor alcoba y allí la arropó en la cama más hermosa que jamás ha sido vista. La niña cayó como cuerpo muerto, resollando a destiempo en pesadillas de espanto. La miró el mozo un momento y ya salió de la alcoba; ganó con furia la resolana y ahí se sentó a esperar la salida del sol resplandeciente…

La siguiente noche volvió a velar el mozo en las deshoras la temida fiesta de la Salamanca, y si mucho habían visto sus ojos la primera vez, el doble de caudal miraron en la segunda. Más se desataron los desbordes, pero así también quedó de agotada la niña bruja cuando todo se deshizo en la gritería atropellante de la despedida. Levantó el mozo a su ama, la arropó en la cama y salió al patio para afianzarse en la verdad del sol de la mañana…

Otras noches pasaron, trasegando males, hasta que llegó la séptima del sábado. Su ama, la añosa pintada, le advirtió a su guardián que por ser esa la noche elegida, bajaba a su Salamanca el Padre Negro. Que no se asustase al verlo entrar a él y a los diablos menores y a su cortejo de brujas finas de los llanos y las sierras. Que aguantara el desborde de los miedos, que nada le pasaría; pero que por lo que más quisiese en el mundo, no fuera a descuidar su celosa guardia. Otras cosas más le dijo con palabras de duro gobierno. Al último le preguntó:

—¿Vas a tener miedo?

—No voy a tener miedo —contestó el mozo con fiereza.

—¿Vas a aprender algo?

—¡No voy a aprender nada!

—Mañana se vence tu conchabo —terminó ella—. Mañana te contaré en la palma de tu mano lo muy alto de mi paga.

—Está bien, mi niña —contestó el mozo, y mientras ella entraba a su aposento a acicalarse, él salió a descaminar sus pasos por el campo.

Hablando solo iba el pobre. Sí y no, se decía, entre los quiscales enemigos que rodeaban al caserón. Sí y no, se repetía en un vano luchar de razones desvariadas. En esta desavenencia iba y volvía por entre tanta espina y piedra rodada.

Vino por fin la noche. Noche turbia, de nubes arrastradas entre los peñascos. La sospecha y la locura andaban sueltas. Palabras perdidas se alzaban por el campo. Entre tantos amagos encaminó sus pasos el mozo al caserón y no bien abrió el portal de la sala se quedó maravillado viendo a su ama ¡tan hermosa y hechicera!… Le brillaban los ojos con fulgores de diamantes entre la tupida sombra de sus cejas y pestañas. Encendido color rosado entonaba sus mejillas, sobresaliendo su pecho blanco, del que avanzaban dos senos sostenidos por sedas crujientes que la hacían ¡tan terriblemente apetecida! Al mozo se le fueron los ojos y se le avivaron de golpe sus potencias de hombre joven viendo a dama tan llamativa, y avanzó hacia ella atraído por el imán de esa carne llamadora… Ya llegaba a tocarla con sus manos cuando un gesto de alto y frío dominio lo dejó sumido en espanto. Pero ella misma levantó palabra para decirle que esa carne que lo conturbaba no sería para otro que no fuera el Rey de la Noche, que para él se guardaba con todos los primores… Bajó los ojos el mozo, con su vuelo quebrado por concentrada humillación, y fue a su sitio, a ocupar, como un perro, el lugar del mal guardián.

Los apuros de la noche bruja bajaron atropelladamente, Apenas el gallo anunció su primer canto, le contestaron risadas perdidas por esos desiertos, y no bien el ave cantora libertó su segunda señal, cuando ya la niña añosa lanzaba un grito de agudo placer y revolcándose en la estera de la sala, se fue trocando en gata: la más hechicera y grande que en el mundo ha sido. Hecha un vivo elástico de carne se estiraba y encogía, ronroneando, como si gustara invisibles y sabias caricias… Todavía no se dejaba oír el tercer canto del gallo cuando ya avanzaba, atropellante y descompuesta, la bullaranga de los negados visitantes de las deshoras.

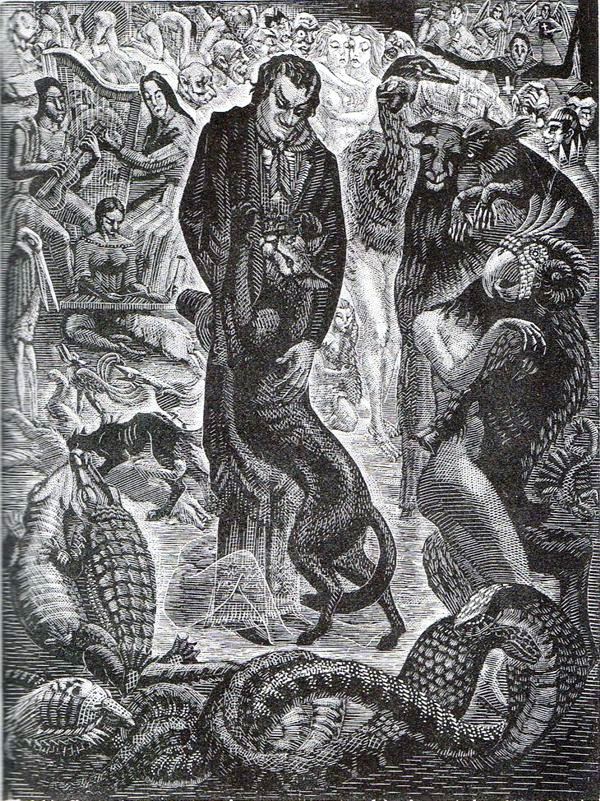

Junto con la seña tercera del gallo pinto, se violaron de golpe los portales celados y entraron hombres y mujeres increíbles, machos cabríos, viborones cerdudos, lagartos y pajarones negros. Todos contuvieron sus licencias y se fueron alineando contra las cuatro paredes de la sala. El mozo guardián malició que los visitantes esperaban a alguien, y ese alguien no podía ser otro que el Ángel Caído… Por fin se oyeron en lejanía esos ruidos y esas voces que encogen el corazón de los cristianos. Se acercaban los signos enemigos con todo el atropello y la suma de los escarnios a la alta nobleza humana. Ya se corrieron vivas luces de entre los bajos del oscuro campo y ya formaron escolta los diablos menores. De golpe se hizo presente en los portales el clamor de tanto quebrantamiento y se apareció, cimbrando su baja gloria, el Mandinga… Llovían músicas de finos cencerros y acompasado entrechocar de cortantes y celosos cuchillos, y espuelas de plata y trasegadas voces de agonía y de placer. Se alumbró la Salamanca en toda su falsa gloria cuando el Malo traspuso esos umbrales de maldición. El mozo guardián medio pudo ladear su mirada, y temblando entre opuestos sentires, medio mirarlo al Enemigo… Lo vio alto, sin llegar a mucho; de cuerpo bien compartido. Morocho, de profundísimo mirar y barajando en sus labios una sonrisa entre gustosa y triste. En su bella y dura faz se entrebuscaban los opuestos sentires que atraen y alejan a los hombres… Mil promesas martirizantes encerraban sus ojos bajos, tendiendo y negando lo que se busca y se teme en los encontrones de la vida del hombre. Calzaba botas negras, relucientes. Calzones morados y gran tirador laboreado al cinto. Casaca punzó con botones de fantasía y vivos de terciopelo. Chaleco morado, por donde se le desbordaban los flecos de la camisa. Airoso pañuelo de seda al cuello y camisa color de fuego. Hermoso sombrero de Lima le retenía el cabello, ensortijado y brillante, por entre el que se le adivinaban dos inclinados y cortos cachos. Al caminar le sonaban ¡tan hermosamente!, sus espuelas de oro y plata. Un poncho colorado y negro, terciado a lo llanista, remataban al justo su hermosa estampa criolla en la novedad de esos campos soliviantados. El mozo guardián levantó su vista y pudo medio cruzarla con la del Malo, medio cruzarla no más, porque esos potentes ojos le bajaron su mirada a ras del suelo con la suma de su poder avasallante. Se sonrió el Mandinga al doblegar a un cristiano y ya dio un paso adelante. Todos los concurrentes abatieron sus miradas y curvaron sus cuerpos en señal de sumisión. La primera que se rehizo fue la gata dueña de casa, que se adelantó a recibir a tan alta visita. Caminó levantada sobre sus patas traseras, y con las delanteras en alto, se humilló con gracia ante el Malo; pero él la levantó, y en prenda de amistad y compromiso le ciñó la cintura con su fuerte brazo. Juntos entraron hasta el final de la sala y allí se sentaron en sitial de honor. Detrás de él entraron diablos menores, brujas de las más finas de los llanos y las sierras y alguna que otra curandera de las más mentadas.

Ya se sentó el Mandinga y ya hizo señas a sus músicos que alegraran la fiesta.

Quenas, arpas, violín, trutruca, guitarrón, guitarras y cajas despertaron sus preciadas voces y tejieron el llamado a los atropellos gustosos. La tonada de la hermosura en honor del Malo fue cantada por mozos y niñas pecadoras, en un ir y venir de trasegados sentimientos. Luego se bailó «La mariquita», «Los aires», «El escondido» y otros bailes con la suma de los elegidos primores y fue de verse el caudal de mudanzas novedosas, hasta que el aguardiente y el afán atropellante tornó aquella fiesta en el cenagal de las pasiones. Los ojos del mal guardián se abrieron al límite, mirando el turbión de las licencias…

Campo afuera, clamaba la justiciera rabia cristiana, pugnando por presentar batalla a tanto pecado y transgresión triunfante de la Salamanca; pero la guardia humana del mozo vendido al Mal cerraba el paso, legitimando ese caudal de licencia pecadora…

Ya al filo de la madrugada el gallo cerró las deshoras con su canto. Se llamó a repentino sosiego la iniquidad y se prepararon a volver a la nada tantos negados. Y unos arrastrándose y otros volando en escobas de pichana, fueron ganando los cuatro puntos del campo desierto… La gata negra acompañó al Malo hasta los portales de su Salamanca y allí cambiaron las palabras y señas de maligna despedida. Se humilló el mozo guardián mirando tanta alianza enemiga y más se lastimó su corazón lo que los vio cambiar bajas caricias… Con un abrazo se despidió el Malo y, seguido por su escolta, se adentró a los campos oscuros, mientras la gata maligna aprovechaba sus últimas fuerzas para ganar la sala. Apenas pudo dar unos pasos cuando fue alcanzado por las fuerzas restauradoras… Cayó al suelo al tiempo que perdía sus ofensivas formas de animal, para convertirse en la divina figura humana. Allí quedó tendida en la estera, con la cara cruzada por tupidas arrugas y asquerosamente pintarrajeada. La suma de los cansancios silenciaba su cuerpo rendido, aplastado. Parecía acabada. El mozo la levantó, la llevó a la mejor alcoba y la arropó en la lujosa cama. Luego huyó a la resolana a esperar el renacer del sol…

Cuando alumbró el día, el mal guardián salió a caminar por esos campos. La claridad serena le trajo un poco de sosiego y centro a su desvarío. Descaminaba por los chañarales con callada porfía palabrera, y tanto trasegó decires en silencio que al fin labraba sus cuentas permanentes.

A media tarde, cuando volvió al caserón, oyó que la niña arrugada lo llamaba al arreglo de cuentas y entró a su aposento. La vio medio repuesta a fuerza de pinturas y sobajeos.

—Cien pesos fuertes era mi deuda —le dijo su ama—, y cien pesos te pago y ya no te debo nada. ¿Es cierto?

—Es cierto, niña —contestó el mozo recibiendo su paga.

—Y ahora has de contestarme como contestarás al mundo: ¿has visto algo?

—Nada he visto, niña.

—¿Has aprendido algo?

—Nada he aprendido, niña.

—Aquí acaba, entonces, nuestro trato. Nada has visto; nada has aprendido. Me has servido y te he pagado. ¿Cierto?

—Ciertito —afirmó el rendido y, sabiendo que no podía decirle «adiós», giró y se fue callado.

Caminó todo el día hasta que llegó a su rancho tan mísero. Allí estaba su padre. «¿En dónde has estado perdido tanto tiempo?», es que le preguntó el viejito. «No me pregunte nada, tatita, le rogó el mozo. Ya estoy de vuelta y eso basta». Luego le pidió al viejito que lo dejara dormir tres noches seguidas con sus días, sin despertarlo. Se acostó en su recado el mozo y durmió todos los sueños atrasados que cargaba. A los tres días se levantó, ya muy sereno y tranquilo.

Habló el mozo con su padre y le anunció que en adelante acabarían para siempre sus miserias. Que había aprendido el secreto de ganar caudales y que les esperaba la dichosa vida de los ricos. «El domingo, lo instruyó el mozo, se jugarán grandes carreras entre los afincados del llano y los fuertes mineros de la sierra. Usté, tatita, le jugará cien pesos a un caballo que le amanecerá en su corral. En cuanto gane, apueste los doscientos pesos al mismo caballo, y apenas tenga los cuatrocientos patacones en su poder, se viene ligerito a la casa y lo primero que hace es sacarle el freno al caballo suyo… ¡Ah! Y si llegara a venir una mujer con ofertas de comprarle el caballo, ¡no lo venda por nada! ¿Ha oído, tatita? ¡Por ningún precio!». «Así lo haré m’hijo», contestó el viejo tragando gustos.

Llegó el domingo y no bien se levantó el viejito ya vido en su corral a un pingo que piafaba de ganitas de correr. Lo ensilló y se fue en él a las carreras del pueblo. En llegando a la cancha, le hizo unas medias largadas para entonarlo y pudo ver que era como el pensamiento de ligero. Se arrimó a la raya de largada y les gritó a los ricos que rodeaban la banca: «¡Apuesto cien pesos fuertes a este pingo!». Medio lo miraron los ricos y ni caso que le hicieron al verlo tan requetepobre, con las hilachas cimbrando. «¡Cien pesos fuertes a este pingo!», volvió a gritar, entonado, el viejo; pero un mozo de los más ricos, por divertirse, le contestó: «Pero, decime, viejo pililo milagriento, ¿has visto alguna vez siquiera cinco pesos?». «¡Aquí van los cien!», retrucó el viejo, entregando su caudal en la banca, y con esto el mozo rico no tuvo más remedio que jugar. A un fino alazán apostó su dinero, y ya se formalizó la carrera, y ya largaron esos parejeros entre animada gritería… Se agarraba el sombrerito el viejo para que no se lo volara el viento de tan ligero que corría su caballo. A media cancha dejó muy atrás a su contrario y llegó a la raya con siete cuerpos de ventaja. «¡Le doblo la apuesta!», le dijo el rico perdedor. «¡Si ese es su gusto, no se ha de morir de antojo!», le contestó el viejito ganador. Esperaron a la última carrera, para que resollaran esos parejeros, y no bien llegó la ocasión, largaron los pingos. Todo el mundo se empinaba viendo correr a los dos caballos, mientras crecía la gritería de los que animaban… Medio le dio como ventaja el viejo al caballo contrario, pero al pasar la mitad de la distancia, se hizo chiquito su corredor por alargarse a media rienda. Llegó a la raya y ya dio vuelta su pingo para esperar al contrario… Casi lo levantaron a gritos al pobre viejo de tanto que lo vivaban. Haciéndose el mosquita muerta embolsilló sus cuatrocientos pesos, y sin hacer caso a sus admiradores, giró para su rancho. Al pasito iba, pensando en lo grande de su fortuna y lucido de su suerte. En eso pensaba cuando al llegar a su rancho se le apareció una señora muy bien vestida y buena moza que le pasó el habla en esta forma: «¿Me vende ese caballito?». «Ni por mucho ni por poco, mi señora», contestó el viejo. «Véndamelo, que no le pediré ni media rebajita…», porfió ella. El viejo pensó: «Si le pido alto precio, me va decir que no». «Mil pesos vale este pingo, señora», dijo, levantando su voz. «Aquí, en esta mano, van sus mil pesos: venga mi caballo», contesta la dama, pasándole mil patacones de reluciente plata al viejo, que de puro asombrado está a las pestañadas… Cuando se rehizo el pobre, se encontró con tanta plata en la mano y ahí fueron sus lamentos por su imprudencia. Aturdido todavía, se bajó de su caballo y quiso sacarle el freno, pero en el mismo instante que lo hacía, le pegó el grito la señora: «¡Lo he comprado tal como está!». El pobre viejo agachó la cabeza y le entregó las riendas…

Ya se fue la señora por el campo, llevando al caballo asegurado; en cuantito doblaron detrás de un chañaral, ya levantó su voz y dijo: «¡Con que no habías visto nada!… ¿No? Con que nada habías aprendido… Agora vas a ver lo que acarrea el jugar con prohibidos caudales. ¡Te vas a secar de sed colgado de un árbol con estas riendas! Ja, jay…,Ja, jay…».

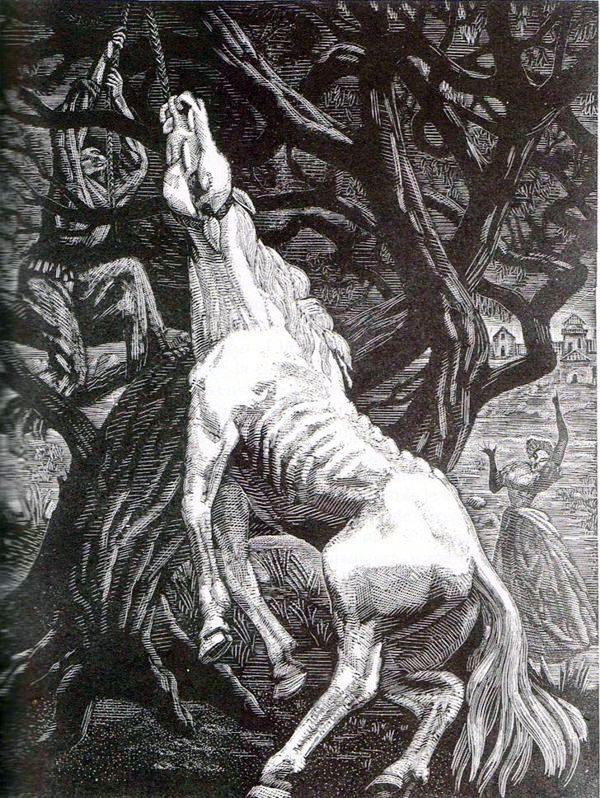

Siguieron caminando por ese campo, hasta que llegaron al caserón de la Salamanca. Apenas pisó sus umbrales, llamó ella a un mocetón y le ordenó con voz de mando que atara ese caballo a la más alta rama del algarrobo. Se subió el mocetón al árbol coposo y comenzó a tirar de las riendas desde la alta rama. «¡Más! ¡Tira más! ¡Mucho más!», le gritaba la niña bruja, en el colmo del furor. Tanto tiró el mocetón, que el caballo quedó casi colgado de las riendas. Apenas asentaba las patas traseras en el suelo. En esta pena quedó el mozo convertido en caballo, con el cogote estirado a lo alto sin poder mover ni la cabeza ni el cuerpo, en espantosa posición… Así se demoraron sus horas de agonía cuando el sol le hundió los ijares con el azote de la sed. Llegó la noche inmensa de los campos, y a las deshoras pudo escuchar las risadas y atropellos de la Salamanca. Vio venir el amanecer, colgado de un árbol por un freno que lo convertía en menos que un hombre. Lo tirante de las riendas le habían envarado el cogote… Así, de esta manera, tuvo que contar las demoras del día con su sol de fuego. Se sumaban los pensamientos del hombre trocado en bestia, buscando el más chiquito resquicio de escape; pero mientras el freno atestiguara su condición de bestia, no podía apelar a ninguna ayuda bruja… ¡Ay! Si apenitas se presentara media ocasión, ¡cómo lograría los instantes en defensa de su vida! Y se perdía el mozo pecador tras los hilos y las sombras de las esperanzas falladas… Y el sol le secaba el cuero y le retrataba el costillar con su castigo caluroso, y en este ir y venir se pasaban las horas penosas del tiempo. Llegó el anochecer y la noche y se retardaron las deshoras, mas no bien cantó su tercera seña el gallo pinto, se le apareció la terrible gata negra. Se atusaba las cerdas de la cara con sus zarpas y animó todo el brillo de sus ojos para sonreír su triunfo, viendo al caballo con el cogote espantosamente tieso… Y los ojos del caballo estaban mortecinos, pero volcaban lágrimas quemantes, y el caudal de esas lágrimas formaba hoyitos en la tierra seca. «¿Han visto alguna vez llorar a un caballo?», se dejó decir la gata bruja, tirando esta pregunta como quien tira una piedra a la cara de alguien. «Yo no he visto nunca llorar un caballo, se contestó ella misma con otro tono. ¿Qué se contendrá esto?». Luego levantó la voz y llamó al mocetón. «A ver, le dijo con imperio; subite al algarrobo y tira más esas riendas». Subió el conchabado al árbol y con el todo de sus fuerzas las tiró tanto que ya quedaba el caballo casi colgado. «Así me gusta», se dejó decir ella, sonriendo. «Este caballo se va a morir, niña, le advirtió el mocetón, condolido. Ya está seco de hambre y sed…». «¿Morirse? ¡No puede morirse porque no tiene su figura!… Mañana, si me da por acordarme, le haré dar tres traguitos de agua, dijo la gata maligna, y así le prolongaremos esos alientos…». Y riendo su triunfo se alejó a la Salamanca. El mocetón se bajó del algarrobo y se dejó estar un rato, mirando apenado al pobre bruto… Luces falsas alumbraban el entendimiento del hombre y bestia. Ya no podía hilvanar sus ideas; todo se volvía procesión de sombras errantes. Una luz, una lucecita guiaba lo delgadito de su razón por callejuelas torcidas. Siguiendo iba ese hilo de la vida, pero ya sin esperanzas ni consuelo. Iba por ir detrás de un brillo mortecino, y tantas eran sus ganas de tirarse a dormir que ya mezquinaba sus pasos… «¡No!», le gritaba un resto de potencia. «Sigue la luz. ¡El sueño es la muerte! ¡Camina, camina!». Y se rehacían hombre y bestia detrás del hilo de luz y vida. En esta guerra se gastaba su pensamiento.

Con los primeros amagos del alba le pareció que se aquietaban las bullas de la Salamanca. Luego se tiño la sierra con los mudables colores del amanecer, y, en su desvarío, oyó el cantar de las aves del campo, pero con trocadas voces. Su entendimiento, gastado, variaba ya los rumbos. Sus ojos, resecados, miraron la salida del sol, pero lo vieron con mantos engañosos. El sol… El sol… Tratando de mirarlo estaba cuando advirtió un bulto a su lado. Hizo fuerza para juntar entendimiento y medio pudo echar cuentas que era el mocetón, que lo miraba con inmensa lástima… De pronto lo vio subir al árbol del algarrobo y notó que le iba aflojando las riendas de a poquito, y de a poquito fue cayendo descoyuntado al suelo, sin hacer mayor movimiento ni amago. Vio que el mocetón le traía un balde de agua y se la ponía al lado del hocico. Apenas hizo mención de beber, pero se le dobló el cogote y se pegó al suelo. Más condolido el mocetón, pensó que sacándole el freno podría ese resto de caballo beber unos traguitos de agua. Se agachó sobre la bestia aniquilada y de un tirón le sacó el freno… El caballo en agonía se levantó de un salto, corrió a todo lo que daba, salvó el cerco y en cuanto alcanzó a pisar el campo libre cambió esa figura por la de un ratoncito de la tierra, y, como una luz, alcanzó a ganar una cueva… En ese mismo instante salió en su seguimiento una inmensa gata negra que saltaba las pircas, se allegaba a la cueva, se deshacía en un quirquincho y se entraba corriendo. Por otra boca de la cueva apareció el ratoncito, se convirtió en un guanaco veloz y se cortó por esos campos… Salió también el quirquincho, trocó su figura por la de un yalguarás de largas patas y se estiró detrás del guanaco. Corrieron y corrieron, atravesando cerrilladas en viva lucha de ligereza. El yalguarás acortaba la distancia, y cuando ya amagaba el salto para cazar al guanaco veloz, se deshizo el perseguido en ligera paloma que remontó los aires… El yalguarás se paró en seco y se trocó en gavilán de la sierra, y fue surcar el cielo en alocada carrera, sin paz ni tregua por esos aires. Devoraron distancias con encarnizamientos de furia. Porfiado el gavilán, avanzó a la paloma y en cada caída que le hacía le iba cercenando las plumas de sus alas. Ya a punto de caer en las garras de su perseguidor, se mandó como balazo la perseguida entre dos peñascos. Al amparo de esas piedras atinó a pedir la figura de una ampalahua de los llanos; pero en llegando el gavilán enemigo se trocó en otra ampalahua, más grande y cerduda, y ya enredaron sus fuertes anillos en procuras de ahogarse.

Los dos culebrones chicoteaban el suelo con sus colas y a mordiscos y apretones desvariaron sus odios. Limpiaron el suelo de piedras y montes a fuerza de batallar sin tregua. Les coloreaba la sangre y los rendía el cansancio más terrible… En apartes que lograban hacer, se empinaban al límite y caía un culebrón sobre el otro, enredándose en la suma de la cimbrante fuerza y odio. Pedazos de carne dejaban entre los quiscales ensangrentados… Al reparo de tanta espina punzante, la ampalahua del mozo se ganó a la figura de un puma; mas al tiro, la otra ampalahua se convirtió en la más grande gata negra que ha sido vista. A zarpazos se manejaron, agrandando sus sangrantes heridas. Hacía frente el puma por momentos a la maligna gata y por momentos corría por esos campos en procura del caserón de la bruja… Detrás le saltaba la descomunal gata y rodaban por el suelo en un cambiar de zarpazos. Regueros de sangre dejaban por el campo asoleado, pero más se crispaban en su duelo. Trotaba el puma herido, solicitando la Salamanca, y apenas si medio hacía frente a su enemiga cuando mucho lo apuraba. Volvía a correr con el todo de sus fuerzas, con la bestia negra mordiéndole los flancos… Corría como un alocado por esos campos, regándolos con su sangre, y más se afanaba en llegar a la Salamanca. En esta sostenida desesperación, alcanzó a trasponer los temidos umbrales, y al momento se convirtió en hombre. Con el pecho y el costado heridos, barajó su puñal y su yesquero. Chispas sacó con su eslabón, sopló la reseca yesca y alcanzó a prenderle fuego a la cama de la niña bruja, en los momentos que la terrible bestia negra le ganaba la puerta.

—¡Como hombre y como cristiano voy a morir! —alegó frente a la bestia mortal.

—¡No es cristiano quien vela y ampara al Enemigo de Dios; no es hombre quien cambia su figura por la del bajo animal! —le respondió la feroz gata enemiga.

—¡Me redimo al quemar esta Salamanca y matar a la bruja más fina de pampas y sierras! —la retó el mozo, alimentando las llamas con los muebles a mano y envolviendo su chalina en el brazo izquierdo y empuñando su puñal con la diestra.

La gata herida se hizo arco y cimbró un terrible salto. Firme, la esperó el hombre, con su puñal en alto, y nuevas heridas se hicieron, uno a fierro y la otra con sus zarpas hirientes. Ya el fuego ganó los techos y se convirtió en una terrible hoguera, Entre tanta llama volvió a saltar la bestia, pero el mozo dobló su rodilla en tierra y la esperó con el puñal en alto. Pudo abrirle, largo a largo, todo el costado a la fiera enemiga; pero un zarpazo bien medido le abrió a él las venas del cuello. Cayeron hombre y bestia al suelo, bajo un techo de rojas y negras llamas… Con furor aprovecharon los últimos restos de sus fuerzas para ahondar las ajenas heridas, en un resollar de rencores inapagables… Se aquietaron al fin bajo los escombros de la Salamanca en llamas.

Toda la noche ardió el caserón maldito de los campos. Al otro día los vientos mañaneros dispersaron las cenizas por llanos y serranías…