LOS TRES LADRONES

P

ara ser ladrón fino había nacido este mozo. Desde muy niño se ejercitó en rateriar en las pulperías, en las iglesias y en los bodegones. Sacar un anillo a un viejo; un par de aros de las orejas de las viejas rezadoras, o desprender los soles del tirador de un gaucho entonado, eran juguetes para este ratero. Cuando llegó a mozo tendió su vista a las alturas y soñó con ser gran ladrón.

Estando una noche en unos bodegones patrios oyó a unos pajueranos mentar a dos ladrones, llamados Quico y Caco. Se dejó estar el mozo oyendo embelesado el rosario de sus hechos hazañosos. Era de oír y no creer en tanta habilosa mafia para cargar con lo ajeno. Y los pajueranos no se cansaban de alabar tanta fineza y artificio de estos ladrones finos, porque Quico y Caco nunca, nunca se habían manchado las manos con un crimen, ni siquiera con hacerle el más chiquito rajuño a nadie. Lo dejaban limpiecito de cuanto llevaba, si lo que cargaba valía la pena, y nada más… Y salieron a relucir sus últimas hazañas… Que vez pasada le habían robado todititas las joyas a la señora del Brigadier General… Que a los tres días cargaron con la caja fuerte del Cabildo… Que tan solamente para tener qué fumar durante un año, se habían llevado todo el tabaco del estanco… Y, por último, tan solo para hacer más patente su burla a la autoridad, les habían robado los caballos a los policianos… Y seguía la cuenta de sus atropellos a los ajenos caudales. «¡Esos son ladrones, se dijo el mozo, lleno de ardimiento; no yo, que me conformo con unos poquitos riales!». Esa misma noche armó viaje y con esto descansó el vecindario.

Llegó al pueblo donde asentaban Quico y Caco y con toda la suma de su industria cometió el robo más atrevido que imaginarse pueda. Vestido a la moda gringa y hablando como si fuese de la Ingalaterra, y con patillas y antiojos y diciéndose el más entendido relojero, montó un taller de relojería. Recorrió las casas de los más copetudos y les pidió sus relojes para devolvérselos a los tres días, bien compuestos y limpiecitos. Nada les cobraría por su trabajo, pero quedaría acreditado para cuando lo necesitasen, y como enseñaba cartas de recomendación, nadie entró en desconfianza, y tan diligente anduvo que no dejó casa con reloj. A los tres días desapareció con toda la relojería… En el pueblo todos andaban preguntando qué hora era, y para mayor confusión, al reloj del Cabildo le robó las manecillas y le dejó un cartelito que decía: «Están en casa del relojero». No les quedó más remedio que mirar el sol y andar a los estornudos para tirar las cuentas del tiempo. Los que nunca habían tenido reloj se rieron del caso, pero la celosa autoridad tiró un bando, estableciendo un premio de quinientos patacones al que pillara al ladrón, vivo o muerto…

Quico y Caco sintieron que alguien les andaba pisando el rastro. Después de sumar medidas cuentas, acordaron que no había más remedio que conocer al ladrón rival. «¿Dónde se esconderá ese?», se dejó decir Quico. «O mucho me engaño, contestó Caco, o tiene su paradero muy cerca de la autoridá, y maliciando estoy que quiere allegársenos…». Otras razones cambiaron que no son para contarse ni escribirse. A eso de la medianoche bajaron de su madriguera y se fueron a buscarlo a la misma casa de la justicia. Treparon por unos adobones viejos y pudieron llegar hasta el altillo del Cabildo. Allí lo hallaron durmiendo, ¡tan tranquilo!

Largo rato lo estuvieron mirando a la luz de una pajuela, hasta que lo despertaron con un copito de lana mojada. El mozo abrió los ojos y no vio a nadie, pero oyó una voz que le decía:

—Cuando bastan dos, sobran tres. ¿Quiénes somos?

—No han de ser otros que Quico y Caco —contestó el mozo, levantándose.

—Los mismos somos —contestó Quico—, y ya que estamos cortados por una mesma tijera, vamos a hablar como hablan los de igual laya.

Se sentaron los tres a conversar como viejos aparceros y fue aquella reunión, en el altillo de la casa de la justicia, un vivo cambiar de las más picaras razones criollas. Ya cantaban los gallos, anunciando al alba y al día, cuando Caco, el silencioso, invitó al mozo ladrón a que fueran a la guarida que tenían con Quico. Bajaron, pues, los carcomidos paredones del Cabildo con la carga de relojes bajo los ponchos, y hechos unos benditos, tomaron por la calle real hasta dar con los fondos de la Matriz; saltaron por las tapias de la huerta y se allegaron a la iglesia por entre los perales. Caco se tomó de la cuerda de la campana trizada y subió hasta la torre mayor. Lo siguió el mozo ladrón y al último trepó Quico. Allí, en la alta torre, tenían de todo los ladrones. Montones de ponchos de vicuña hacían las mejores camas. Había botijas con vino añejo y frascos llenos de dulces. Colgaban jamones de chancho y ricos fiambres. Petacas con pasas de uva y orejones y descarozados, y, en un rincón resguardado, había un fogón para hacer fuego. Con lonas mojadas detenían y disimulaban al humo. Nada faltaba en esa torre que, mirada desde la calle, parecía ruinosa, y tanto que no la empleaban ni para tener campanas de tañido, las que se repicaban en otra torre más baja. Los ladrones podían mirar, por entre un cañizo tupido, a la gente que entraba y salía de la Matriz.

Se tumbaron sobre ricos ponchos y chalinas, y después de tomar unos traguitos de aguardiente para entonarse, siguieron la conversación.

—Yo —dijo el mozo—, desde que oí hablar de los mentados Quico y Caco, vivo pensando en ser como ellos, y mi gusto y contento sería que nos asociáramos los tres para robar en grande.

—Al pasito, al pasito —contestó Caco, muy serio—. Antes de convoyarse con nohotros para maniobrar en compañía, es preciso y necesario que soporte, por lo menos, una prueba.

—Y una prueba de las más duras —intervino Quico—, porque no nos vamos a convoyar con novatos alabanciosos y presumidos, que porque les va bien en una, ya se las tragan todas.

Otras cosas dijo Quico para hacer ver y comprender al mozo lo mucho que tenía que repechar para subir hasta donde ellos moraban.

—Pónganme a prueba —les pidió el ladrón mozo.

—Güeno —contestó al fin Caco—. Lo someteremos a justa y medida prueba, y si resulta vencedor podrá contarse en la gavilla… Desde esta torre se divisa aquel peñasco negro que corona ese cerro. Ahí mismo empolla dos güevos un águila: si se los roba limpiamente, sin que el ave se dé ni tan siquiera cuenta, y los trae a esta torre, sanitos, entonces logrará ser el Tercer Ladrón de nuestra gavilla.

—Está bien —respondió el ladrón mozo—. Mañana mismo tendrán aquí esos dos güevos de águila.

—Y si le sale mal el negocio, ya mismo recoge sus cacharpas y se nos está yendo, amigo —le aclaró Quico.

—Trato hecho —contestó el ladrón mozo—. ¿Puedo bajar ahora mismo?

Caco se asomó detrás de la reja y tiró miradas desconfiadas para abajo. Ya estaba aclarando, pero no se veía un alma por esas calles. A lo lejos venía un boyero con una carreta cargada con botijuelas de vino.

—Ahora mismo puede bajar, antes que se acerque el boyero, y acuérdese que aquí se sube solamente de noche cerrada y sin luna.

—Hasta pronto —se despidió el ladrón mozo y se dejó deslizar por la cuerda de la campana trizada, por detrás de la torre de la Matriz.

Llegó a la huerta, y en cuatro saltos ganó el callejón y después la calle real. Anduvo dando vueltas hasta que abrieron las pulperías. Entró a una de ellas y compró jabón y ceniza de jume y una paila y con todo esto salió para el campo, en dirección al peñasco donde anidaba el águila. En llegando a un manantial, puso a calentar agua en la paila y se bañó en agua caliente, y tanto se jabonó y enjuagó con lejía de jume que se le fue todo el olor del cuerpo. Ya luego comenzó a trepar hacia el peñasco, y después de mucho caminar, sin hacer el menor ruido, pudo detenerse en la base de esa grande piedra. Descansó unos instantes y luego se desnudó completamente y tomó el rumbo a favor del viento, y ayudándose con las uñas de las manos y pies, fue subiendo, como una lombriz. «Si el viento cambia, se decía, el águila me va a olfatear, y soy perdido…». A cada momento se mojaba un dedo con saliva. Así averiguaba la dirección del vientito, y seguía trepando, pulgada por pulgada. Cuanto más subía, más contenía los resuellos para no ser sentido. Al fin mereció llegar a una hendidura, donde hizo pie. Desde allí, asomándose con la suma de las precauciones, echó una miradita al águila, con el rabo del ojo… Alcanzó a verle las plumitas de la cabeza. Le pareció que se movía, inquieta. Tal como estaba el águila en la piedra, no podría llegar nunca hasta ella sin ser visto… Se hizo chiquito en un tirar de nuevas cuentas. Por fin se dejó, deslizar hasta la base del peñasco y se puso a arrancar manojos de hierbas secas del color de esa piedra, y se las fue atando a los brazos, piernas y tronco. Quedó todo forrado en pasto seco, de forma que no se le veía ni el pelo de la cabeza ni el brillo de los ojos. Así, todo disfrazado, porfió trepando de nuevo por las rugosidades de la piedra. Cambió la dirección del viento y el trepador tuvo que subir por el otro lado, más peligroso, porque el peñasco avanzaba sobre el vacío. Mezquinando mirar abajo, de miedo al vértigo, luchó a brazo partido contra la lisura del peñasco hasta llegar, al fin, a doblar los dedos de una mano sobre el borde de la caleta donde anidaba el águila. Por entre las hierbas secas que le cubrían la cara llegó a espiar, mañosamente, al ave caudal y vio que se movía inquieta en su nido. Contuvo al límite la respiración, y eligiendo silencios, esperó a que el águila se calmara… Al mucho rato fue avanzando su mano izquierda con el mayor tino y fineza. Logró meter sus dedos entre las calientes plumas del nido, pero ahí notó que los pastos que le cubrían la mano iban a molestar al ave celosa. Había que correrse el capuchón de hierbas para atrás, y ¿cómo hacerlo si tenía la otra mano ocupada en sostenerse en la caleta?… Fue moviendo su pie derecho en solicitud de una hendidura que le diera apoyo… ¡Nada! El peñasco estaba liso y lavado por las lluvias. Jugó con el pie izquierdo, y cuando ya se rendía encontró una saliente. Allí acomodó su pie y niveló el cuerpo para esa maniobra. Retiró, despacito, despacito, su mano izquierda, y como pudo, con la derecha, hizo correr para atrás el capuchón de pasto seco. En esto estaba, cuando el águila dio un graznido y se encocoró, encrespando las plumas, hecha una fiera… «Soy perdido, se dijo el mozo ladrón. Cómo se reirán de mí Quico y Caco…». Se quedó más quieto que la misma piedra, y con el rabo del ojo pudo ver al águila que giraba la cabeza, espiando a algo que daba vueltas en las alturas. Echó una mirada el ladrón y le fue dado ver a un buitre que rondaba el nido. «¡Ese es mi ayudante!», pensó, y ya más conforme volvió a maniobrar.

Fue metiendo la mano ¡tan despacito!, en el nido caliente. Más fue avanzando hasta que logró tocar un huevo con la punta de un dedo… Más corrió esa mano y logró hacerlo rodar hacia afuera, en dirección a la cola del águila. Allí lo dejó. «¡Esto se va componiendo!», se dijo, y ya más confiado, volvió a introducir sus finos y largos dedos de ladrón temible. Tanto se confió que fue sentido… Sin saber cómo sintió que la garra del águila le aprisionaba el índice. «¡Aquí las pagué todas juntas!», se dijo. Por un momento lo dio todo por acabado. «Cómo se reirían Quico y Caco…». Se quedó tieso. Ni respiró siquiera, pero al rato comenzó a hacerle cosquillitas al águila, rascándole con la uña del dedo aprisionado la palma de la garra. Tan pícaramente maniobró, que el ave, acosquillada, abrió la garra y él retiró su dedo. Logró tocar al segundo huevo y ya quiso maniobrarlo, pero topó con la otra pata de la que empollaba, tan fuertemente que el águila, desconfiada, metió el pico bajo su cuerpo, acomodó el huevo que halló y anduvo buscando el que faltaba. Porfió en buscarlo con más ganas, revolviendo todo el nido… Se le atropellaron las ideas al ladrón. «¿Qué hago?», se repetía. Esquivando el pico del águila, sacó la mano, buscó el huevo que había logrado hacer rodar hacia fuera y lo corrió nuevamente al medio del nido. El ave lo encontró, lo acomodó bien debajo de su vientre calientito, y de nuevo sacó la cabeza al aire. «¡Estoy lucido!», se quejó el mozo ladrón.

Sentía su cabeza muy cansada y el pie izquierdo ya quería acalambrarse de tanto aguantar el peso del cuerpo sin moverse. Le sudaban las manos de calor y sintió que los mareos comenzaban a hacerle tiritar las carnes… Mezquinando tirar miradas a las profundas barrancas que se abrían bajo sus pies, logró acalorarse con nuevos bríos. Volvió a deslizar su mano bajo el vientre del águila, y veterano ya, hizo rodar hacia la cola al primer huevo que tocó. Volvió atrás y halló al otro y lo fue pechando despacito, despacito… Hecho esto, retiró la mano de debajo del ave, y dando un rodeo, pero con la suma de los sigilos, los fue apartando de debajo de la cola hasta que salieron al aire. ¡Ahora era cuestión de bajar con ellos! ¿Y cómo, si necesitaba, por lo menos, una mano libre para agarrarse del empinado peñasco? Pensando, pensando, se le ocurrió llevarse un huevo a la boca y luego abarcar el otro con la mano izquierda. Hizo rodar un huevo sobre la piedra, por detrás del águila, arrimó la boca al peñasco y lo tomó con los labios. Todavía se quedó un momento sin respirar y tan tieso como un palo seco. Finalmente, línea por línea, fue bajando, bajando la cabeza. Con la mañosa maniobra de una mano y sus dos pies, logró ganar como una vara… ¡Ya no lo veía el águila!

Respiró hondamente, pero cuando miró para abajo se le encrespó el cuerpo. ¡Estaba sobre el vacío, a quinientas varas de altura! No podía seguir bajando sin las dos manos libres y el trato era llevar los huevos del águila, sanitos, y depositarlos sobre la mesa de la guarida de Quico y Caco. ¡Se sentó en una saliente de la piedra y se puso a tejer una bolsita con las pajas que lo cubrían!… Como dos horas estuvo tejiendo. Triunfó porque pudo colocar los dos huevos robados dentro de ese tejido; agarró la bolsita con los dientes y con celosa ayuda de pies y manos, fue bajando por el peñasco. En una de esas ¡cuasi se manda a tierra! Pudo sujetarse a fuerza de uñas y afirmar el cuerpo en la piedra. Después de tanto lidiar con el peñasco liso y lavado, llegó a asentar el pie en el cerro. Allí se sacó el disfraz de montes secos y se tiró a descansar su corazón… Luego se vistió, y colocándose un huevo en cada bolsillo del saco, tomó cerro abajo. Dos horas anduvo bajando hasta dar con el llano. Tomó la huella de las carretas hasta llegar a las afueras del pueblo. Esperó que anocheciera y en cuanto se hizo bien oscuro, saltó las tapias de la huerta de la Matriz, avanzó por entre los perales y no bien logró tomarse del cordel de la campana trizada, subió en pocos enviones… Allí, en lo alto de la torre, lo esperaban Quico y Caco.

—¿Cómo le ha eido? —preguntó Quico.

—Bien, porque cumplí nuestro convenio —contestó el mozo ladrón, llevándose las manos a los bolsillos…

Se quedó mudo de espanto. Rebuscó en vano y ya sacó para afuera el forro, sin comprender lo que le pasaba.

—¿Qué busca?

—Los güevos del águila…

—Ahí los tiene sobre la mesita, mal aprendiz de ladrón —le dijo Caco, desabridamente.

Tieso se quedó el mozo, y tanto que no atinó a defenderse.

—No hay que dejarse robar lo robado, porque así no lucen los robos —le reconvino el maestro—. Cuando venía muy orondo por la huella, yo me escondí entre unos molles, y al pasar, le saqué limpiamente el güevo del bolsico derecho. Me adelanté, y cuando pasaba por entre pisquillines, le retiré el del bolsico izquierdo. ¡Y usté más tranquilo que fraile después de la misa! —le sumó Caco.

Se disculpó el mozo ladrón y prometió ser más precavido en otra vuelta. Pidió que le señalasen nueva prueba, y tan rendidamente la solicitó que al fin, Caco, el silencioso, alumbró juicio, y dijo:

—Como aprendiz de ladrón ha procedido bien, pero como ladrón fino ha fallado por confiado. Para ser merecedor de nuestra confianza se le hace de rigor otra prueba. A ver, Quico, dale otra ocasión a este pollito.

Dijo Quico:

—Todos los días pasa por aquel campo un viejo en una yegua llevando una oveja atravesada en la montura, que va a venderla en el mercado del pueblo. Si se la sabe robar habilidosamente, entonces puede contarse entre nosotros.

—Trato hecho —dijo el mozo ladrón, vendiendo alegría—. Y si puedo, le robaré dos y ni se dará cuenta el viejo.

Adiós y adiós se dijeron los ladrones y el aprendiz bajó por la soga del campanario y se fue a dormir al altillo del Cabildo. Allí el alcalde acababa de hacer pregonar un bando en el que se ponía precio a su cabeza. Desde su escondite vio el ladrón mozo cómo salían los policianos, bien armados, a dar una batida por el pueblo… Bostezó tranquilamente y se tendió a dormir en lo más alto de la casa de la justicia.

Bien comido y bien dormido, esa madrugada bajó por los murallones ruinosos del Cabildo y dejó venir el día andando por las calles del poblado. Cuando abrieron sus puertas los negocios, se fue al mejor de todos y pidió el mejor par de botas charoladas. Se las probó, y como le anduvieran al justo del pie, cerró trato por veinticinco patacones. Se acercó al cajón del mostrador donde guardan la plata los tenderos y sacó de su tirador las monedas de plata; pero en el momento de pasárselas al dependiente se le cayeron al suelo y salieron rodando, unas para un lado y otras para otro. «Recójalas, amigo», dijo, y mientras el dependiente andaba a la caza de patacones, él, ¡tan tranquilo!, abrió el cajón y sacó no menos de ciento cincuenta cóndores relucientes. Cerró el cajón con cuidado, tomó sus botas y se fue pitando un cigarro de chala.

Más que tranquilo salió al campo. Después de caminar un rato, se apostó cerca de la huella por donde tenía que pasar el viejo con su oveja. A eso de la media mañana lo vido venir y tomó sus disposiciones, tal como lo tenía pensado. Colocó una de las botas que acababa de comprar en medio de la huella y luego se retiró detrás de unos chañares. Desde allí se puso a espiar. Al rato vio que el viejo llegaba con la oveja atravesada en su cabalgadura y que se detenía en la huella a mirar tan linda bota perdida… Ahí se dejó estar, moviendo la cabeza, al entretejer sus cuentas. Por momentos hacía mención de bajarse a recoger la bota y luego parecía arrepentirse… Por fin taloneó su yegua y siguió su camino, pero dando vuelta la cabeza para mirar lo que dejaba en la huella. Era la bota del pie izquierdo…

En cuanto el viejo dio vuelta detrás de un chañaral, salió el mozo de su escondite, recogió su bota, y cortando camino a todo correr, se adelantó hasta otro recodo de la huella. Apenas llegó, puso la bota del pie derecho atravesada en el camino y él corrió a esconderse detrás de unos algarrobos. Desde allí espió, atento y vigilante.

Llegó el viejo con su carga, y en cuantito vio la otra bota en la huella, se apeó, con la oveja. La ató a un algarrobo, y sin perder tiempo en alzar este hallazgo, se volvió a buscar la otra bota. ¡Ya tenía el par hallado!

Alejándose iba el viejo cuando ya se ató el mozo ladrón unas ramas a la cintura, que hicieron de cola arrastrada para que le borraran el rastro; se allegó a la oveja, la desató, recogió la bota y se perdió en la espesura del algarrobal, con la oveja cargada.

Al rato volvía el pobre viejo, rascándose la cabeza porque no había podido hallar la bota que había dejado en el camino; pero cuando también se percató de que faltaba la bota derecha, se llevó las manos a la cabeza y estuvo haciendo gestos y musarañas. De repente cayó en la cuenta de que también le faltaba la oveja, y sin dejar rastros… Con más furia se rascaba la cabeza el viejo y ya comenzó a tirar cuentas con los dedos, pero todo se le embrollaba. Al fin se sacó el sombrero, lo tiró al suelo y lo hizo ñeque a patadas. Un rato se dejó estar en estos desahogos, hasta que al fin, cansado y corrido, se volvió a la estancia al tranquito de su yegua. A veces se ladiaba de pura rabia…

El ladrón mozo tuvo tiempo de dormir una siestita a la sombra de los algarrobos. A media tarde se despertó, y subiéndose a un ramblón, tiró miradas por la huella… Como lo había calculado, vio a lo lejos que volvía el viejo con otra oveja atravesada en la montura para llevarla al mercado. El ladrón se corrió para el otro lado de la huella y ganó el tupido chañaral. En cuanto venía enfrentando el viejo comenzó a dar balidos, lo mesmito que las ovejas. El viejo paró en seco su yegua y nadita que tardó en bajarse, atar la oveja, que traía a un algarrobo, y meterse por entre los chañares, siguiendo los balidos de la oveja que había perdido esa mañana.

El ladrón se fue alejando cada vez más y balando seguido. Cuando ya se había internado bastante, baló al hilo una docena de veces; se calló de repente, y a todo correr dio una vuelta y se vino donde había quedado la oveja recién traída por el viejo. La desató en un santiamén, se colgó otra cola de ramas, cargó su segundo robo y se metió a la espesura, borrándose los rastros…

Al mucho rato volvió el viejo, haciendo visajes de enojo; pero cuando notó la falta de la oveja se volvió una fiera desatada. Si mucho había patiado a su sombrero la primera vez, el doble lo patió la segunda y levantó gritos que eran ventarrones por lo grueso de sus insultos. Furioso anduvo de aquí para allá, buscando a sus ovejas; pero al fin, como se avanzara el anochecer, montó en su yegua y se alejó a las ladiadas. Hablando solo y torciendo gestos iba, de tanta rabia que cargaba…

No bien cayó el anochecer, el ladrón mozo tomó sus dos ovejas y se encaminó rumbo al poblado. Poco anduvo, porque viniendo por el mismo camino, se toparon los tres ladrones y cambiaron las contraseñas.

Empezó el mozo a contar sus manejos, pero Quico le paró el habla.

—Lo himos visto todo —le dijo—, y tentado estuve de robarle sus dos robos, pero no quise ensuciarme las manos. Lo cierto es que el viejo de las ovejas es tonto, de remate y eso lo favoreció, amigo, que si no, otro gallo le cantara.

—Sin embargo —terció Caco—, himos resuelto darle carta de gran ladrón y trato de compañero. De los robos que hagamos de aquí para adelante, haremos cinco partes: cuatro serán para nohotros y la quinta para usté. ¿Conforme?

—¡Más que conforme! —contestó el Tercer Ladrón, dando la mano a sus maestros.

—¿Cuál es el juramento de todo buen compañero en el robo? —preguntó Caco al mozo, con el tono más serio que cabe en la palabra.

—Juro —dijo el Tercer Ladrón, extendiendo su brazo— no vender a mis compañeros a la justicia, así me traspasen las carnes con los fierros ardiendo. ¡Juro cortarme la lengua antes de decir dónde se esconden y juro obedecer su voz de mando y dirición, así de noche como de día!

—¡Aparcero! —contestó el gran Caco, hecho un camarada.

Se convoyaron, pues, los tres ladrones y desde ese momento cayó sobre el pueblo el más terrible azote que sea de soportar. No había cajas fuertes que ellos no violaran; no se fabricaban llaves ni cerraduras que no se abrieran ante la maña de sus dedos finos y no se levantaban paredes suficientemente altas que atajasen sus escalamientos. La gente rica guardaba sus tesoros en botijas enterradas, pero era tan grande la malicia y olfato de los tres ladrones, que esas botijas, con esos tesoros codiciados, los hallaban y casi sin buscarlos mucho. Ni lo más sagrado ni lo más escondido pudo librarse de sus uñas afiladas.

¡Uh!… No habrá palabras para seguir la cuenta de sus fechorías. Una vez robaban en una iglesia, y si no se llevaban la peladita redonda del señor cura era porque no valía nada; otra vez visitaban a la gente del gobierno, y, como al descuido, le llevaban el bastón de mando y sus demás insignias.

Gran robo fue el que cometieron al cargar la caja de caudales de la mejor tienda del pueblo, y tan limpiamente maniobraron, que hasta carreta trajeron para llevarla, ¡tan pesada era con los cóndores, bolivianos, soles, esterlinas y patacones que atesoraba!

El gobierno tiró bandos en los que fijaba precio a las cabezas de esta gavilla de ladrones, y ellos, para tan solamente reírse con todas las ganas, pegaron otros bandos en las paredes del pueblo, prometiendo doble paga por sus propias cabezas. A tal extremo llegaron en su atrevimiento, que avisaban a la justicia el lugar y hora en que cometerían sus fechorías…, y no había poder humano que los atajase. Ya la población estaba soliviantada por el miedo de perder sus más cuidados caudales y muchos llegaron hasta a depositar en el tronco de algarrobos del camino, tejos de oro con una carta a los ladrones en que pedían que la casa de Fulano de Tal, en tal calle, no fuera visitada por ellos, que más oro volverían a dejarles en correspondencia, y así se libraban de mayores males. Eran los dueños de la noche…

En estas contradanzas andaba el vecindario, cuando el Brigadier General anunció grandes carreras. Veinte presos del cuartel prepararon la calle de la Chimba y la dejaron ¡tan parejita!… Chasques se mandaron a los pueblos vecinos, anunciando estas fiestas criollas, y desafiando a los mejores corredores, y en plazas y pulperías no se hablaba de otra cosa, y viejos y mozos andaban tirando cuentas sobre tal o cual parejero.

Llegó el día de las carreras. Con grande algarada se corrió todo el pueblo a la Chimba. La mocedad andaba luciendo sus más vistosas prendas: botas de potro y ojotas con torterita en la punta y atravesando en la planta. Calzones ajustados o chiripas floridos, con calzoncillos cribados, y era de ver en unos y en otros las casacas o chaquetillas y los pañuelos punzó. Sombreros de Lima y camisas con labores, pero lo que más se notaba eran los cintos anchos de cuero, en los que sobresalían los bolsicos, hinchados de patacones, y el puñal de cabo floreado en sus vainas laboreadas… Era de verlos por esas calles, empinándose para gritar los «¡Huijas…!» de su gusto y guapeza.

Viendo tanta algazara y alegría, a Quico y Caco y al Tercer Ladrón les vino como ganas de andar entre tanta gente alegre. Pocas palabras cambiaron. Caco alzó la voz y dijo: «Yo me apareceré como un rico dueño de carretas. Ricachón y asonsado, hablaré sin ton ni son y andaré ostentando dinero… Quico se aparece cerca como mi capataz de tropa, y usté —le dijo al Tercer Ladrón—, merecerá ser mi mozo de mano». «¡Ya está!», respondieron Quico y el mozo, y corrieron a disfrazarse.

Caco se puso lustradas botas de Chile con fantasiosas taloneras y sonantes espuelas. Chiripá florido que dejaba escapar almidonados y blanquísimos calzoncillos, con labores de capricho. Casaca punzó con botones de fantasía y chaleco morado. Gran pañuelo federal al cuello y rico sombrero negro de Lima, sujetado con barbiquejo de charol blanco. Al cinto, un vistoso tirador sobado, con vivos blancos y firuletes punzó, todo chapeado en oro y plata. Lucía cinco bolsicos hinchados, donde se apretaban diez mil pesos en esterlinas relucientes…

Quico calzó botas de potro, calzoncillos y chiripá medio pobrones. Tirador regularon con uno que otro adornito, y apenas unos patacones en los bolsicos. Chaqueta federal con vivos blancos; gran pañuelo punzó en el cogote y sombrero de panza de burro en la cabeza. No era más que el capataz de carretas de su amo lucido.

El Tercer Ladrón se disfrazó de mozo de mano. Quillango a media espalda; chiripá deshilachado, sin calzoncillos y un pañuelo punzó atado a la cabeza. Sin chaqueta, con camisa sucia y a pata pelada. Puñal atravesado bajo un tirador viejazo: no era más que un pobre aindiado del Sur que andaba de mozo de mano…

Listos los tres, el gran Caco hizo una señita y se juntaron al tiro bajo un poncho que él mismo tendió sobre las tres cabezas. Así, atapujados bajo el poncho de los picaros secretos, se apalabraron en voz bajita y cambiaron sus musarañas… Cuando ensamblaron sus pareceres, se levantó el poncho y aparecieron los tres, muy suseñores. Ya el gran Caco tiró sus miradas desde lo alto de la torre de la Matriz y viendo la mucha gente que esa mañana circulaba, acordó que bajaran por las escaleras ruinosas. Gateando y ayudándose con travesaños, bajaron sin hacer ruido. Luego ganaron un túnel que conducía a las bóvedas de los antiguos jesuitas, y de este modo pasaron por debajo de la calle real y salieron a las ruinas del antiguo Colegio. Allí tenían, en bien cuidadas pesebreras, sus mulas de carga y sus tres caballos de carrera, como la luz de ligeros y tan blandos de boca que daban vuelta sobre su misma sombra. A los indios pampas habían trocado esos codiciados silleros por armas y aguardientes. Era de fiarles lo precioso de sus vidas porque sabían correr boliados y cruzar guadales traicioneros. Enseñados a saltar altas paredes de adobón, trasponían limpiamente las vallas que se les opusieran y sabían galopar sin pisarse las riendas caldas… Pedían cancha a la tierra y media rienda al jinete… ¡Ah, pingos de fantasía!… Comían maíz en las palmas de sus dueños.

Los ensillaron, poniendo lo fino de su cuidado en las cinchas y pretales. De nada vale el buen pingo si está mal ensillado o si se aflojan los corriones. Ya salieron por otras bóvedas que iban a rematar a un sauzal; de allí ganaron un potrerito y luego aparecieron por un callejón solitario. Caco iba acompañado por Quico. El Tercer Ladrón los seguía con muchas gruesas de cuetes en un atado. A las carreras iban.

Fueron llegando a la Chimba. Grande era el gentío y más grande la gritería y el alboroto. Allí se lucían futres de rulito y pajueranos de bota de potro, con tamaña porra. Apenas se podían andar por entre la gente de a pie y de a caballo. Los bodegones abundaban. Vendían sopaipillas sopadas en arrope, chancaca, pastelitos, vinos añejos y aguardientes sanjuaninos. Ya se armaron muchos bailes y era de ver las parejas floreando el sombrerito, el escondido y la mediacaña.

A fuerza de maña pudieron llegar los tres ladrones hasta donde se floreaban las autoridades. Allí alzaba su voz el Gran Quiroga y su aparcero don Félix. Hablaban los dos, ponderando a sus pingos favoritos y haciendo ostentación de moneda reluciente. El rico dueño de tropas de carretas se les arrimó entre tanto adulón y les hizo un gran saludo, que medio medio contestó el Gran Quiroga. «¿Quién será ese pajuerano?», le preguntó a don Félix. «¡Ni lo conozco!», le contestó esa autoridad. Otro saludo a lo sonso le volvió a hacer el fantasioso pajuerano… Ya levantó la voz ese mandón y dijo: «¿Quién sos vos, ma… caco?». «Su seguro servidor, le contestó Caco, y aquí le presento a mi capataz, ma… quico». «Si parecen más que sonsos los dos», repitió el Gran Quiroga. «Así no más es», le contestaba Aldao. En eso desfilaron los soberbios pingos de carrera. Unos venían de La Rioja; otros de San Juan. De Mendoza eran otros y no faltaban los parejeros púntanos y cordobeses. El Gran Quiroga descansó sus ojos profundos en un cebruno de San Luis: lo valoró con ojos de hondo sabedor, y por fin, gritó: «¡Mil patacones al cebruno puritano!…». Pasaron los instantes y luego los ratos y nadie decía esta boca es mía. Al fin, Caco, haciéndose el alvertido, se dejó decir: «¡Copo la parada! Aquí van los mil en esterlinas…». Le quitó el poncho a Quico, lo tendió en el suelo y allí depositó, con mucho aparato, sus relucientes esterlinas. Ya avanzó el Gran Quiroga y dejó caer su capital en el poncho, en patacones de plata. Al tiro se cruzaron cien apuestas… Quién al pingo puritano, quién al de La Rioja y quién al de San Juan. Al poco rato se llenó el poncho de plata, y ya se ahuyentaron las diferencias entre autoridad y pueblo, y el Gran Quiroga se reiba a las carcajadas y lo palmeaba a Caco, y Caco abría tamaña boca, con risa de sonso y medio, y contoneándose a más no poder, y mostraba sus esterlinas, y hasta hablaba de jugarse sus tropas de carretas… Señas cruzaron el Gran Quiroga y don Félix…

«¡Larguen!», gritaron los jueces de partida, y los parejeros salieron como flechas… Canchita les dio el puritano, haciéndose el desganao; pero en cuantito abarcaron la mitad de la distancia, celoso de prestigios, se achicó el cebruno a fuerza de alargarse corriendo. ¡Ah, pingo! Y ya cruzó la raya, diez varas delantero. Gritos de triunfo saludaron la victoria del puntano, y el Gran Quiroga se embolsicó las esterlinas de Caco. Ni triste que se puso el perdedor, llevado por su entusiasmo y lo mucho de su caudal.

Luego siguieron otras carreras menores. El rico dueño de carretas perdía la plata con estudiada ostentación y el Gran Quiroga ganaba que era un contento. Reía uno y más se reía el otro, y al fin, todo se volvía una visión. «Parece sonso y medio», se secretiaban don Félix y el Gran Quiroga, viéndolo a Caco jugar sin ton ni son. «Hay quien goza con perder», se decían, y siguieron apostando a los parejeros. «Eche un humito, mi Brigadier General», le hizo un envite Caco al Gran Quiroga, pasándole su tabaquera de ñandú cosida con hilo de oro y adornada con perlas y brillantes. Armó su cigarro esa autoridad y ya Caco le ofreció, su yesquero de oro macizo con letras de diamantes y cadenilla de plata. «¡Linda tabaquera y mejor yesquero!», se dejó decir el Gran Quiroga. «¡Son suyas, mi Brigadier General, como suyo es mi desvelo por servirlo…!». «Cuente con mi amistá», le contestó el Gran Quiroga, embolsicando los regalos con fina sonrisa.

Se avanzaba la tarde y las carreras seguían con mayor encarnizamiento. La concurrencia comía empanadas y pasteles, rociados con vinos caseros, chicha y aguardiente, que ya se prodigaban con guasería. Cada vez llegaba más gente y ya no cabía tanto curioso y jugador en la cancha. Si aquello era un celemín. Se entremezclaban mil gritos de desfogue y guapeza criolla, y los punteos y rajidos de tanta guitarra, acompañando a parejas de bailarines, apasionaban más a los jugadores. Arribanos y abajinos pujaban por sobresalir en la gritería y cientos de manos hacían aprontes para lucir el cuchillo a la menor provocación. Bandos contrarios animaban a los parejeros de su cariño y cruzaban desafíos con la plata en la mano y el fuego en la mirada…

Las chinitas se sentaban en largos bancos y extendían el ruedo de sus vestidos para que se sentara el mozo de su preferencia… Como una culebra en la primavera, andaba a las vueltas la pasión criolla, y en medio de tanto desgobernado ir y venir, de entrechocadas voluntades y aprestos, Caco tiró miradas por lo bajo y vido a Quico que se hacía el asonsao al lado del poncho del tesoro, donde se mezclaban esterlinas, cóndores, bolivianos, soles y tejos de oro y plata. Más allacito, el Tercer Ladrón sostenía, presto y vigilante, los cabestros de las tres cabalgaduras pampas. Una liviana señita cambiaron los tres, y tan liviana que ni parecía seña ni nada. Ya se hablaba de largar la última carrera y lo señalaban de nuevo al cebruno puntano para enfrentar a un zaino de La Rioja que todavía no había corrido, pero con mentas de tapao invencible. Ya hicieron desfilar a los dos pingos frente a las autoridades y el Gran Quiroga vaciló un rato, en un vaivén de preferencias. Al fin, por segunda repetida, volvió a descansar lo grande de su confianza en el cebruno de la Punta. Caco jugó al de La Rioja cinco mil pesos en esterlinas, y don Félix puso banca de tres mil. Se encrespó el Gran Quiroga y redobló su apuesta, y los ricos que allí estaban no quisieron ser menos. Se formaron dos bandos que gritaban: «¡Puntano!». «¡Riojano!…». Al fin se reunieron cuarenta mil patacones en monedas diferentes y se cerraron las apuestas. El poncho se llenó de oro y plata en un delirar de entusiasmo. Nunca se había visto jugar tanto caudal en la Chimba, ni tanta bulla ni tanta alegría. «¡El riojano gana!», gritaba Caco a toda voz. «¿Te parece?», le respondió el Gran Quiroga, y pidió plata a sus adulones para jugar tres mil soles más al cebruno sanluiseño y se almitieron quinientas onzas de chafalonía para cubrir las últimas apuestas. Ya no cabía tanto caudal en el poncho. «¡Un soldado de los Llanos para cuidar la banca!», ordenó el Gran Quiroga, y un tremendo llanista, lleno de cicatrices, se plantó ante tanta riqueza y gloria. Caco alabó a grandes voces esa medida de prudencia y buen gobierno…

Calmada la gritería, se alejaron a sus puestos los jueces de malicia y se aprontaron los parejeros. Caco, de puro entusiasmo, se fue allegando a Quico y el Tercer Ladrón prendió su yesquero… «¡Larguen!», gritaron los jueces de largada, y partieron los dos pingos, veloces como el pensamiento. «¡Riojano!», «¡puntano!», vociferaban los jugadores, echando espumarajos por la boca y atropellándose en un avanzar a la raya de llegada. A medida que los parejeros se acercaban, crecía la gritería, y hasta el Gran Quiroga y sus allegados estaban roncos de tanto levantar gritos, pero no cejaban en su porfía de animar a sus elegidos. Hasta el lancero cuidador del poncho del tesoro, aullaba y saltaba enloquecido… Caco y Quico se le allegaron, sonriendo, y mientras uno le hacía una zancadilla, lo mandaba a tierra y lo enredaba con una larga chalina, el otro recogía las cuatro puntas del poncho y lo alzaba haciendo un atado, y ya saltaban los tres ladrones en sus caballos pampas. Pero el Tercer Ladrón se quedó atrás, cubriendo la retirada de sus compañeros, y soltando entre las patas de tanto caballo, gruesas de cuetes ardiendo… Huyeron los ladrones al tiempo que la reventadera de cuetes hacía arremolinarse a quinientos briosos pingos y encarar, atropellando a tanta gente. Unos disparaban, pisándose las riendas; otros se desbocaban por la cancha de carrera y los más se tomaban a coces, haciendo un desparramo de recados… Se sintieron ayes y gritos de sorpresa. Por fin se oyó prevenir: «¡Ladrones!».

El gran Quiroga levantó su voz de trueno: «¡Qué ha pasado!», y cuando pudo medio medio entender lo ocurrido, se volvió una fiera desatada. «¡A traerlos para ajusticiarlos!», ordenó, hecho una viva llama roja. Alguna cabalgadura se logró juntar y ya pudo armarse como una media comisión que salió sin rumbo fijo.

Avanzaba la noche tormentosa y todo seguía siendo una gritería sin gobierno. El Gran Quiroga hizo formar una fila de tiradores que trajo del cuartel, y medio logró poner orden, pero los lamentos de tantos que habían perdido su capital y sus cabalgaduras hacían más grande el infierno.

Dos comisiones más se aprestaron a salir y recibieron instrucciones del mismo Brigadier General. Vivos o muertos había que traerlos, costara lo que costara. «¡Han óido!, les gritó esa tremenda autoridad. ¡Vivos o muertos!». Ya salieron esos policianos, unos con rumbo a San Juan y otros para el lado de San Luis. Por ahí se detenían para preguntar si habían visto huir a tres jinetes. «Yo, no señor…», contestaban unos, y «Yo vi solamente a dos…», respondían otros. Y unos decían que los habían visto tomar para acá y otros para allá, y todo se volvía agua.

En el pueblo se llenaban las pulperías de gente que volcaba incendios sobre tamaño robo. Ya salía vino diciendo que, a lo mejor, había de ser la misma autoridá la que… Y le retrucaba otro, gritando que los colorados no se ensuciaban las manos en semejante cosa; que esa era obra de los salvajes traidores que hoy estaban en la oposición, y seguía el triquitraque, sin hallarle arreglo ni compostura. Más comisiones se armaron y fue para recorrer las calles de extramuros de la población, y no dejaban pajuerano que no registraban de pies a cabeza, y ni los urbanos se escaparon de que les anduvieran hurgueteando los bolsicos, a ver si escondían soles, patacones, cóndores o esterlinas… ¡Uh! La autoridá revolvió cielo y tierra y no quedó rincón que no fuera dado vueltas patas arriba.

Los tres ladrones, en cuanto salieron del laberinto de caballos, se apartaron y, de uno en uno, fueron saltando las tapias de los potreros y viñedos y por dentro de las fincas marcharon ¡tan despacito!, al lugar de reunión. Al amparo de las paredes, nadie los vio en su huida. Iban al tranquilo de sus caballos, como si fueran tranquilos jinetes. Salieron por los portillos y, uno a uno, ganaron las ruinas donde tenían sus cuidadas pesebreras.

Desensillaron sin apuros y el tesoro de las carreras pasó a un petacón y el petacón al resguardo de las bóvedas de los antiguos jesuitas… «Esto merece trago», dijo Caco, y sacó vino de unas vinajeras de plata. «¡A la salud del Gran Quiroga!», brindó Quico, y tres vasos de asta de toro se levantaron y chocaron, y los tres bebieron como buenos aparceros.

Luego de la merienda se fueron a dormir a la torre de la Matriz, cuando daban el toque de queda.

A medianoche se despertó el Tercer Ladrón y oyó claramente al sereno que decía: «Las doce, han dado y con zonda…».

Una semana dejaron descansar al pueblo; luego comenzaron los robos con renovados artificios. Caco sabía de un pudiente carretero que comerciaba con Buenos Aires, que había logrado juntar un gran caudal. Planearon el robo los tres, y una noche de luna saltaron las tapias de su casaquinta y penetraron a los aposentos. El Tercer Ladrón se apartó a una pieza y luego de abrir las cerraduras con sus artes, entró despacito, despacito… Largo rato se detuvo, contemplando a una niña dormida en preciosa cama. Luz de luna la bañaba levantando en alto sus preciados encantos. Ahí se quedó el ladrón, prendado de tanta hermosura y pureza, y tantos caudales de tentaciones lo arremolinaron, que al fin se rendía. Se le allegó, como caminando en el aire, dobló una rodilla en tierra y fue arrimando sus labios amorosos a los de la niña dormida. Largo y liviano beso depositó en ese nido de amores… Mucho fuego debía alentar, porque él sintió que la dormida le respondía besando… ¡Casi se descuidó el ladrón! La preciosa quiso como despertarse, al tiempo que murmuraba entre dormida y despierta: «Soñé que me besaban…»Escondido detrás de su cabecera, escuchó el Tercer Ladrón los suspiros de la hija del rico arriero.Él se le acercó en el mayor silencio y la estuvo contemplando horas y horas, con creciente embeleso… Ahí se dejaba estar, aprisionado por el hechizo del amor dormido, en el más dulce mecer de una esperanza combatida… Pasaban las horas de la dormida noche y el ladrón de corazón robado no apartaba los ojos de ese codiciado tesoro de amor. Sentía que cantos lejanos acariciaban sus oídos y en su enternecimiento amoroso, oía el crujir de sedas y veía entrecruzarse luces suavecitas… Suspiros de enternecimiento levantaban su pecho y su corazón se trastornaba, mientras los rosicleres de la alborada teñían el cielo y los gallos anunciaban el nuevo día… Ya las lumbres del sol naciente querían dorar el alto cielo cuando el ladrón pudo recobrarse de su peligroso encanto. Sin poderse contener, depositó otro liviano beso en los labios de la niña dormida, y a todo correr salió por la puerta, ganó el patio y luego la calle… Quico y Caco se hacían cruces viendo que no volvía su compañero, y ya lo daban por perdido y planeaban mudarse de guarida, por si la justicia lo había cazado y le sacaba secretos a fuerza de fierros al rojo, cuando lo vieron subir por el cordel de la campana trizada, muy pensativo y cambiado.

Lo cercaron a preguntas, recelosos como eran, y tanto lo mortificaron al mozo ladrón que cayeron en la cuenta que era el amor que lo trababa. «No es otra cosa, dijo Caco, y aquí está el gran peligro. Un ladrón enamorado no sirve ni para ver quién viene».

Ahí fue el cambiar de razones con palabras entrechocadas de defensa y acusaciones. La vida les iba en el negocio y no era posible jugar con el pescuezo.

Al fin alumbró juicio Caco. Levantó la voz el maestro de ladrones y dijo pocas palabras, pero de tan tupida sabiduría que el Tercer Ladrón bajó los ojos, vencido. Dijo Caco: «Un ladrón asonsado por el amor y un caballo de carrera en tres patas es la mesma cosa. Más lejos se puede ir con una carreta de eje partido que con un sonso caliente. Mi determinación es esta y no otra, y que diga el Tercer Ladrón si está conforme o aparta su rumbo: mañana a la noche llega al pueblo, viniendo de las minas de Hualilán, el más rico de los mineros; pero, aunque lo parece, no es nadita sonso. Monta en una mula negra y siempre se detiene en la pulpería de Prado a tomar tres vasos de giñebra, y deja su mula atada en las varas. Entre las caronas trae su carga de polvo de oro. El Tercer Ladrón es el señalado para este robo, que puede hacerlo hasta un aprendiz, siempre que no lo traben las polleras…». «Se hará como lo manda, maestro», respondió el ladrón enamorado.

Todo el día se lo pasaron los tres ladrones en la alta torre de la Iglesia Matriz. Jugaron al truco hasta la medianoche. Se acostaron, pero a eso de la madrugada se levantó Caco, y marchando a gatas se le arrimó al Tercer Ladrón. Largo rato estuvo cautelando a su lado. Lo vio dormir con sueño agitado y como queriendo libertar palabras que lo atormentaban… En silencio, le puso su mano sobre el pecho al dormido y al momento oyó que decía: «¡Dueña mía!… ¡Vidita! ¡Corazoncito de mi amor!…»Caco retiró su mano y se fue a dormir, ¡tan pensativo!

Los despertaron el repicar de las campanas que llamaban a los fieles a la misa mañanera. Se levantaron, comieron algo, y detrás de los tupidos cañizos estuvieron mirando a la gente del poblado que iba y venía por las calles. Avanzaban carretas cargadas de pasto. Otras carretas pasaron con botijuelas de aguardiente y un arria con odres de vino. Luego se entretuvieron mirando topear a unos huasos en las varas de la pulpería de la esquina, mientras que varios muchachos hacían pelear a unos perros. Circulaban muchos jinetes entonados, llevando a su chinita en ancas. Levantando mucho polvo, pasó una volanta tirada por dos mulas, y al rato se armó una gritería tremenda porque peleaban con cuchillos dos puebleros muy lucidos. Se entretuvieron los tres ladrones viendo las galas de los cuchilleros en sus floridos visteos. «Voy al de la derecha». «Voy al de la izquierda», apostaban los ladrones; y en esto estaban cuando vieron que el cuchillero de la derecha soltaba el cuchillo y se hacía chiquito sujetándose la barriga abierta. Se amontonaron los curiosos y ya lo entraron al herido a la pulpería… En ese momento desembocó por la calle real un pelotón de lucidos jinetes. Todos los curiosos se apartaron en el mayor silencio y devoción, porque avanzaba, rodeado por sus lanceros, el Brigadier General, ¡tan engalanado! A su diestra, un trompa negro de gran estampa y aire altanero. Se oyeron vivas y otros gritos de gloria y rendimiento, hasta que desaparecieron en el tierral de su marcha… Mucho después se oyeron las campanas señalando al mediodía y un sol de fuego se adueñó de las calles desiertas…

El vecindario almorzó y luego durmió su larga siesta. Lo mismo hicieron los ladrones en la alta torre…

Cerrada la oración se despidió el mozo y bajó por las escaleras ruinosas, gateando para no hacer ruido. Llegó a tierra, siguió por entre los perales y luego de salvar las tapias, ganaba la calle del fondo. Iba vestido a lo boyero, con calzones, una pierna más arremangada que la otra, y camisa más que hecha tiras. Un tirador de cuero sobado y un sombrerito de panza de burro. Llevaba una picana y se hacía el que estaba muy cansado. Caminando, caminando, llegó hasta la pulpería de Prado. Allí, antes de entrar, y como quien no quiere la cosa, espió los mulares atados a las varas y no le costó gran trabajo echarle el ojo a la del rico minero. Era una mula vivaracha, con montura criolla. Vio que no estaba maneada, y con el cabestro apenas atado a las varas. Medio se sonrió el Tercer Ladrón… Si era como para llegar, montarla de un salto y animarla a disparar. Pensando, llegó al acuerdo de que sería bueno esperar a que cerrara bien la noche, porque las mulas son lerdas para correr y cualquier caballo las alcanza. Entró a la pulpería y pidió un frasco de vino y se lo fue tomando de a poquito.

Habían como quince hombres, entre urbanos y campesinos; unos jugaban a la biscambra y otros al truco, con el todo de su atención. Discutían los más sobre carreras; otro grupo rodeaba a dos guitarreros que floreaban la más linda de las tonadas:

Un día en amarga pena,

en mi cama me senté,

al considerar ¡tan lejos!

lo que tan cerca soñé…

Lo abarcó lo inmenso de arrastrada pena al mozo ladrón. ¡Qué de lejos estaba lo que él soñó tan cerca! Vio, patente, que la hechicera dormida se alejaba sonriente, huyendo entre rosas y claveles, al tiempo que una voz escondida, le volcaba al oído: «¡No será tuya, ladrón infame! ¡Será de un mozo de la noble sangre! ¡Sufre, al verla para siempre en ajenos brazos! ¡Sufre, ratero!…».

Turbios suspiros quisieron sosegarlo, pero más se revolvía el zonda de su pasión. Hizo ademanes y gestos, apartando sentimientos y visiones, y fijó su mirada en el rico minero de Hualilán, que seguía paladeando su giñebra sin apuro. Ya había cerrado la noche oscura y se acercaba el momento de obrar. Como un relámpago se le atravesó al Tercer Ladrón la idea de que el minero era por demás confiado. Ni una sola vez se había asomado a mirar su mula… ¿Por qué? Medio quiso ahondar en su pensamiento, pero las neblinas de su pasión lo enredaron, se lo llevaron… Se le apareció la niña dormida y todo se le vino abajo. Le entró un sonso apuro. Ya se paró y salió a la calle y en un abrir y cerrar de ojos desató el cabestro de la mula, puso el pie en el estribo y dio el envión para montar y salir corriendo… Ni supo en qué instante se encontró en el suelo, entre las patas de la mula, que lo coceaba y lo arrastraba por la calle tierrosa. Tragando polvo, solo atinaba a querer desenredarse de tantos cerriones, pero más se enredaba y tragaba tierra y recibía golpes…

Al ruido, salieron los parroquianos de la pulpería y alcanzaron a distinguir a una mula que arrastraba montura y jinete debajo de la panza… Dando un fuerte grito, el minero pidió a todos que le ayudaron a pillar al ladrón. Corrieron los mirones y ya lo tenían al reducirlo al estropeado ratero, que había podido zafarse de debajo de la mula, cuando un grito salvaje los dejó tiesos a todos. Era que venía, a media rienda, un desconocido en un caballo pampa, y atropellando al montón, se abrió paso hasta el aporreado mozo. Lo avivó con la contraseña y, como pudo, le ayudó a subir en ancas de su caballo, y en un abrir y cerrar de ojos desaparecieron en la oscuridad de la calle… Era Caco que, previendo el mal fin del robo del Tercer Ladrón, se había apostado en la esquina continua, listo para obrar. Si no llega a tiempo, ¡todo se hubiera derrumbado!

Llegaron a la guarida de la alta torre, después de desensillar el caballo en la pesebrera de las ruinas. Pocas palabras bastaron para entenderse. Había acabado la carrera del Tercer Ladrón.

Caco se puso más que serio y dijo:

—Es cosa sabida y resabida que para robar una mula ensillada, lo primero que hay que espiar es si la cincha está o no bien apretada. Una cincha floja es la mejor trampa para pillar ladrones de cabalgaduras. Eso lo saben hasta los niños de pecho. Gastar más palabras es escribir en el agua…

Caco dijo esto y nada más dijo Caco.

Intervino Quico:

—¿Cuál es su defensa, mozo?

—Ninguna defensa me asiste —se allanó a decir el Tercer Ladrón.

Caco volvió a levantar su voz:

—La parte quinta de toda nuestra fortuna le pertenece al que fue el Tercer Ladrón. Aquí está, en este saco. Nohotros se la entregamos y con esto quedamos a mano y siempre amigos. Este saco encierra tejos de oro, soles, cóndores, bolivianos y esterlinas. Hay de sobra para pasar una vida descansada y regalona en la mayor… honradez.

—En la mayor honradez —remachó Quico.

—Y esa es nuestra pensada condición —porfió Caco—. Si usté, mozo, hace vida honrada, nohotros estamos seguros de no ser descubiertos; pero si se tira a ladrón, asonsado como está por el amor, lo va a cazar la justicia y con fierros calientes le van a hurgar donde se esconden sus compañeros. Así, pues, más bien no lleguemos a saber que usté quiere seguir robando… porque lo vamos a reducir a picadillo. Oiga este consejo de un amigo y maestro que lo quiere: ponga una tienda y entréguese de corazón al comercio, que el robo de la balanza y la vara no se pena por la justicia. Estas son mis palabras contrapesadas. Si las sigue, se hará un caballero rico, muy honrado y más cumplido, y si no las sigue, llorará penas y castigos.

—Seguiré sus palabras de encarrilamiento y buen camino, maestro Caco —respondió el mozo—. Seré trabajador y honrado como el que más y no variaré ese norte.

—Dios lo oiga —se dejó decir Caco.

—… Y no me lo deje caer en la tentación —le sumó Quico.

Se dieron esas amigas manos en señal de despedida y de limpia amistad, y el mozo, ayudado por Quico, bajó con la pesada carga de su tesoro a la espalda. Sin perder un instante se fue a los campos y enterró, en escondidos y señalados lugares, la mayor parte de su riqueza en varias tinajas. Borró los rastros, y sin darse un punto de descanso se agachó a caminar por la huella de las carretas y viajó toda la noche. Al otro día siguió caminando hasta que llegó a un pueblo, muy distante.

Allí compró caballo y lujosa montura y cambió su facha. Vistió buena ropa, se dejó crecer la barba y trabó amistad con gente ciudadana para aprender la moda de los futres, las mañas de los piciúticos y las maneras de la alta dama.

Noventa días se dejó estar en esa población, y ya hecho otro hombre, retornó al pueblo, con aires de gran comerciante. Compró una casa de negocio en una esquina, bastante alejada de la Matriz, y contrató con unos arrieros la traída de mercaderías de Valparaíso, y con unos carreteros, que hacían la travesía de la pampa, otras mercaderías de Buenos Aires. Al poco tiempo ya tenía armada la mejor tienda del pueblo. Vendía sedas de fantasía y aguas floridas. Asuntos de botica; botas para hombres y botincitos para señoras. Mirando de la calle, se veía un sinfín de cintas de todos colores, y abundaban los tejidos de Cambray y de París; polvillo de olor y tabaco en rama de Tarija; yerba del Paraguay y mates chapeados en plata, y ricos sombreros de Lima, y chancaca y mil confituras y tentaciones… ¡Uhs! Era la mejor tienda del poblado.

Él mismo atendía su comercio, y era tan atento y cumplido que muy luego logró atraerse a todas las damas copetudas. Si hasta la misma señora del Brigadier General venía a comprarle cintas, y bastó su presencia para que llegaran las otras ricas de la noble sangre. En un salón contiguo hacía preciosos apartes de damas y caballeros y llegó con esto a ser su negocio un sitio de distinguida reunión. «Algún día, se porfiaba hablando a solas, vendrá el lucero que me desvela…».

Y llegó, por fin, el día que ella bajó de su volanta, manejada por un esclavo negro. Venía acompañada por su padre, el pudiente dueño de carretas. El mozo comerciante la vio venir como entre neblinas rosadas y se quedó mirándola, sin atinar a preguntarle una palabra ni a disculparse ante las señoras que atendía… La niña no supo qué hacer, viéndolo tan conturbado, hasta que atinó a elegir las cintas más vistosas. Se reavivó el mozo comerciante y la aturdió a preguntas por sus preferencias…

—Cintas de Cambray, agua florida y sedas de la China.

Al momento el tendero sacó lo mejor que tenía en el ramo. Proclamó que las cintas moradas estaban de moda en Lima, Santiago y Buenos Aires y que la mejor agua florida era la que tenía la gloria de presentarle, Con sus finos dedos destapó frascos y abrió lujosas cajitas de polvo oloroso y luego se puso a desdoblar piezas de sedas encarnadas. Ella apartó cintas y otros géneros, y polvos y agua florida. Quiso llevar algunas golosinas. Corrió el pulido tendero, trayéndole montones de confituras tentadoras: caramelitos riquísimos, tabletitas, alfajores, chancaca y licorcitos dulces, y tanto insistió en que probara algunas, que al fin se allanó la niña a gustarlos. Apartó dulces y tabletas, y cuando preguntó por el valor de tanta cosa comprada, el tendero hizo largas cuentas con su pluma y su tintero, pero en la suma final no alcanzó ni a… tres patacones.

—Se ha equivocado, señor tendero —quiso aclararle suavemente ella.

—No, mi niña. Mis cuentas son ¡tan justas y cabales!

—Pero… si me llevo un montón de cosas…

—… Que, por todo, y sin rebajas, suman tres patacones.

A fin de calmar a la hechicera compradora, volvió a revisar, con gran paciencia, sus cuentas y las halló ¡al justo! No pudo seguir reclamando la niña. Pagó y llamó a su esclavo para que pusiera tantas compras en la volanta, pero el tendero, en el colmo de la atención, se las llevó él mismo y le bajó el estribo cuando ella fue a subir al carruaje. La niña quedó en volver…

Mirando hasta que desapareció la volanta se quedó el mozo tendero, parado en el medio de la calle y tuvieron que llamarlo sus mismos clientes para que volviera en sí…

A la semana siguiente, a eso del atardecer, se paró el carruaje en su negocio. Bajó primero el rico dueño de carretas y dio la mano a su hija para que descendiera del coche. Entraron el padre y la hija. Ella apartó mil embelecos de mujeres y el caballero compró tabaco en rama y botas negras. El tendero se desvivía por servirlos y supo elegir lo mejor de su trato para quedar bien. Tanta fineza, tan amables atenciones fueron cautivando a la niña hasta el extremo que ella le presentó a su padre. Se dieron las manos los dos hombres y cambiaron palabras de amistad y cortesía.

Y todas las semanas era de verlos al padre y a la hija en la tienda. Mientras el caballero discurría con otros señores, su hija apartaba primores para lucirlos con su donosura y gracia. Sedas y encajes eran sus preferencias, y tan bien era atendida y tratada, que un día, recostándose en el pecho de su padre, invitó al tendero a su casaquinta a pasear. Tartamudeando, encantado, el rico negociante dijo que sí iría, y al anochecer siguiente llamaba a sus portales. Salieron la hija y el padre a recibirlo y pasaron a la sala en un continuo agasajo. Mientras la niña hacía preparar la mesa por las mulatas esclavas, el mozo tuvo ocasión de hablar con el padre. Y congeniaron los dos y ajustaron tratos para el acarreo de mercaderías en carretas, desde el Litoral. El mozo hablaba de agrandar su comercio y el dueño de casa de aumentar el número de sus carretas; pero cuando se sentaron a cenar, el tendero olvidó tantos planes de comercio. Sus ojos fueron tan solamente, para mirar a la hechicera…

Comprendiendo al fin el dueño de casa cuál era la fuerza y la razón que movían a su visitante, se llamó a un aparte en cuanto terminaron de comer, y sentándose al lado del brasero, dejó a su niña y al festejante que escaramucearan…

La velada pasó entre risitas van y risitas vienen y ya las palabras se hicieron más bajitas y portadoras del lleno de guardados sentimientos. El niño del amor fue tejiendo la red del cariño que no se ve ni se siente, pero que enlaza y sujeta con lo muy fuerte de sus dulzores.

Y así siguieron las visitas del tendero a la niña…

El rosado niño del amor los llevó por sus caminos de flores. Cambiaron los anillos y se dieron, frente al altar familiar, la palabra de casamiento. Fijadas fueron las fechas de la boda y corrieron las primeras amonestaciones en la Iglesia Matriz. Ya se hicieron los preparativos para celebrar tan dulce yugo.

Pocos días faltaban para su casamiento, cuando recibió el mozo tendero la visita de Quico y Caco. Se quedó tieso de espanto; pero los maestros ladrones le tendieron mano amiga. «Venimos a desearle felicidades sin cuento, le dijo Quico, y saber si nos invita a su tan lucida boda».

El novio se disculpó tartamudeando. Dijo que la justicia podría descubrirlos, porque hasta el mismo Brigadier General asistiría a su casamiento… Largas carcajadas le contestaron. «Desde que dejó nuestra gavilla, intervino Caco, ni nos acordamos de la justicia; y ahora quiero que vaya sabiendo, honrado comerciante, que si no nos invita, nos invitaremos nohotros mismos, y acuérdese que nos gusta, pero muchísimo, el chancho bien adobado…». Se fueron los dos ladrones y lo dejaron al mozo torcido y hablando solo.

Se le avinagraron las ilusiones al novio porque sabía de antemano que cuando a Quico y a Caco se les atravesaba una idea, la cumplían, así hubiera que terraplenar la sierra con el llano. Y por conocerlos cabalmente, a él también se le plantó otra idea: ¡la de no ceder un paso! ¿Chancho adobado querían Quico y Caco?, pues ordenó que solo carnearan chanchas hembras, y, precavido al extremo, se puso a la tarea de colocar una fuerte cerradura en la puerta de su alacena. De siete llaves era la tal cerradura, y para extremar sus defensas, puso tres campanillas detrás de la puerta, de tal manera que si llegaba a ser abierta daría tres alarmas sucesivas. Lo llevaba la empresa de hacerse respetar por Quico y Caco y no doblegarse a sus antojos, ni en la más chiquita idea que tuvieran a su costa.

Llegó por fin el día de la boda. Ya de mañana comenzó a llenarse la Matriz con lo más copetudo del pueblo, y las once señalaba el reloj del Cabildo, cuando bajaban el novio y la novia del carruaje de gala y entraban al templo. Se formó una lucida comitiva, encabezada por el Brigadier General y su señora. Seguían muchas niñas ricas, vistiendo sedas preciosas, y los mozos más rendidos del pueblo. ¡Si aquello parecía una gloria! Cien cirios de cera doraban la brillante nave y hacían resplandecer el altar. El órgano ilusionaba ¡tan dulcemente!, que se olvidaban todas las desdichas de la vida para gustar esos momentos de retenida brillazón.

Bajó unas gradas el señor obispo, seguido del cura y el sotacura, y con su voz los casó, frente al altar, y les echó su bendición, y pidió a Dios felicidad duradera para esta pareja… Salieron los recién casados, hechos una gloria; subieron en su lucido carruaje y se fueron a la hermosa quinta que acababa de comprar el mozo. Cuando llegaron, ya estaba la casa llena de invitados que los recibieron con puñados de confites, en medio de la mayor alegría, Las señoras y los caballeros estaban a las cortesías y dele cambiar saludos y quiebres de cintura.

Sirvieron las mesas de la cena. Allí se sentaron las damas y señores, en medio del bullicio general. Unos y otros cambiaban, a porfía, brindis en la punta del tenedor y se comprometían con lo que quedaba de licor en la copa… ¡Uhs! Si aquello era de quedarse mirando por lo lindo y bien puesto, Ya se oyó el trinar de los violines, acompañados por el arpa y las guitarras y se comía entre las más hermosas tonadas y cogollos.

El guitarrero cantor le dedicó un cogollo a la pareja y todos aplaudieron en la gloria de la enamorada alegría. Gruesas de cuetes reventaron en el patio, y los más huasos no pudieron atajar los «¡Huihaaas!» más criollos de los llanos. Apenitas terminaron de cenar, todititos pidieron que la nueva pareja abriera el baile. Marido y mujer bailaron «El sombrerito», y luego, el Brigadier General y su señora se remecieron hasta más no poder en las mudanzas del «Sereno». Atronaron los aplausos y vivas, y ya los mozos dorados y las niñas floridas se entregaron a la danza con todo el calor de esos pechos criollos. Cien parejas se formaron y no quedó baile que no fuera celebrado. Las mudanzas y zapateos de los hombres se contrapesaban en los graciosos balanceos de las mujeres. Sin saber en qué momento, los gallos anunciaron con sus cantos el cruce de la medianoche. Los más viejones comenzaron a despedirse, pero la juventud enamorada seguía con calor de fiesta. Rebosando alegría se contoneaba el dueño de casa, cuando al mirar al centro de la sala, casi se va al suelo de pasmo… ¡Caco, el maestro de ladrones, se hacía chiquito floriando «La huella», que bailaba lucidamente con la señora del Brigadier General!… No alcanzó a reponerse el recién casado, cuando tuvo que afirmarse en la pared para no gritar… ¡Quico, ya desflecaba su pañuelo, adornando el pícaro baile de «La mariquita» con la señora de don Félix!… Y lo más lindo era que don Félix miraba a esos mudancistas como preguntándose: «¿Dónde los hi visto a estos?…». Por fortuna, tiró a irse pronto.

Sudando goterones, el dueño de casa se paró en la puerta de su quinta, con su señora, para despedir a los que se iban.

Ya se estaban yendo casi todos los invitados cuando sintió que lo tocaban en el hombro. Se volvió y vido a Quico y a Caco. «Nohotros no nos vamos, dijo Quico; se nos ha antojado comer una chancha, bien asadita y mejor adobada con pimienta, ají picante, clavo de olor y nuez moscada que himos visto apartar». Preguntó a su esposa el dueño de casa si había quedado algo de eso, pero ella, le contestó que ya todo se lo habían comido los visitantes. «Salvo una chancha, agregó, que he dispuesto guardarla en la alacena, para que la comamos los dos durante la semana…». «Ya han óido, afirmó el dueño de casa, Lo siento en el alma, pero no hay chancha adobada. ¡No hay y se acabó!». Quico lo apartó a un lado y le dijo con firmeza:

—Querimos comer esa chancha adobada. Se nos ha puesto en la mollera que la vamos a comer, y con unos tragos de vino añejo…

—¡Está guardada bajo siete llaves! —contestó el dueño de casa, plantándose en las suyas.

Se les ardieron las orejas a Quico y a Caco y se buscaron lo más hondo de sus ojos.

—¿Bajo siete llaves ha dicho? —preguntó Caco, haciéndose el chiquito.

—Bajo siete llaves —repitió el mozo, serenamente.

—Que le haga provecho. Buenas noches, caballero…

Y se fueron Quico y Caco, derrotados por tanta firmeza.

El dueño de casa se sintió más seguro. Fue a la alacena, que estaba al lado de la alcoba, y la abrió con sus siete llaves. Al girar la puerta sonó la campanilla fina, luego la mediana y al último la grande. Esas campanillas se oían de lejos… Miró a la chancha adobada y volvió a cerrar la puerta con las siete llaves diferentes.

Fue al lado de su señora y, juntos, despidieron a las últimas visitas. Cerraron la puerta de calle, mandaron a los esclavos a dormir y luego se fueron, tomaditos de las manos, a su alcoba.

Sentaditos en la lujosa cama de matrimonio cambiaron sus palabritas y caricias rendidoras. Comieron algunas confituras y ya llegó el momento de acostarse.

Se acostó la recién casada, y cuando ya iba a hacerlo el marido, se le cruzó una idea por la cabeza. «Ya vuelvo, vidita», dijo a su compañera, y salió al corredor; pero no bien enfrentó a la alacena, se quedó más que tieso. ¡La puerta estaba abierta de par en par y ni señas de la chancha!… ¡Ahijuna! Toda la sangre le hirvió de rabia. Más aumentó su furia cuando vido un papelito escrito, que decía: «Finos saludos de la chancha».

Guardado misterio será siempre cómo y con qué industria pudieron los ladrones burlar siete seguras llaves y tres sonorosas campanillas para tan solamente robarse una chancha adobada por darle gusto a un antojo, por dejarse llevar por la contra…

El marido dio una patada en el suelo y se achicó pensando en su situación. «Si me dejo robar por Quico y Caco, se decía, me van a perder el respeto y nada los va a contener en adelante. ¡No! No hay más que debo recobrar la chancha, cueste lo que cueste».

Corrió a la alcoba y le pidió a su señora que lo aguardara un momentito, que ya volvía. Salió de su casa y tomó la huella en dirección al poblado. Corrió un buen rato hasta que oyó la bullita de Quico y Caco, que iban hablando bajito y soltando pícaras risitas. Haciéndose el livianito, se acercó lo más que pudo a ellos y los siguió un trecho. Medio vio en la oscuridad de la noche que iban los dos bultos, uno adelante y otro medio atrás, y que, cada tanto, uno recibía la chancha que llevaba el otro al hombro, al tiempo que le decía: «Pásamela, que te la ayudaré a llevar…»Pudo ver también que el que marchaba sin carga se adelantaba, y el cargado con la chancha se iba quedando atrás, por el peso que soportaba a la espalda… Al filo de lo visto y oído tiró sus planes el que fue el Tercer Ladrón. Esperó que se fuese quedando atrás el que cargaba la chancha, y cuando llegó el momento, se le aparejó a Quico y le dijo, imitando la voz de Caco: «Pásamela, que te la ayudaré a llevar…». Le pasó la carga el ladrón y él fue deteniendo su marcha, mientras Quico avanzaba por la huella. En cuantito echó de ver que la oscuridad lo amparaba, dio media vuelta y se agachó a disparar con la chancha adobada al hombro. A todo correr llegó a su casa y no paró hasta depositar su carga en la alacena y con el mayor de los cuidados probar de nuevo las tres campanillas, revisar las bisagras de las puertas y, al último, dar una vuelta entera a cada una de las siete llaves. Desde la más chiquita hasta la más grande… «No hay poder humano que la abra esta vez», se dijo; y más tranquilo se fue a la alcoba. Allí lo esperaba la recién casada…

Le echó unas mentiritas por su ausencia y todavía se demoraron unos instantes, entreteniéndose con un rico licorcito y alfajores ¡tan dulces!…

Siguió Caco marchando un rato, y cuando calculó que Quico ya había cargado bastante tiempo a la chancha, lo esperó en la huella, y en viéndolo llegar, le dijo:

—Pásamela, que te la ayudaré a llevar…

—Hace rato que te la pasé —le contestó Quico fastidiado.

—¡Y yo te la pasé a vos! —le retrucó Caco, enojado.

Se trenzaron en un «y yo a vos, y yo a vos», y de ahí no salían. Por fin Caco se dio una palmada en la frente y anunció: «¡Nos ha fregado el honrado tendero!».

Pocas palabras cambiaron los dos. Pocas musarañas se hicieron y pocos planes maduraron…

Después de gustar esos dulces alfajores y el rico licorcito y después de cruzar esas palabritas de cariño, se dispuso a acostarse el marido. Se sacó la casaca, pero se le volvió a atravesar otra idea. «¡No vaya a ser el Diablo!…», se dijo, y pidió permiso a su señora para salir un instante. Salió al patio y descansó su confiada mirada en la puerta de la alacena, resguardada con siete llaves y tres celosas campanillas… Si tieso se había quedado la primera vez, ¡el doble se quedó la segunda! Esa puerta estaba enteramente abierta ¡y ni noticias de la chancha! ¡Si era como para darse con una piedra en la mollera! ¿Qué escondida ciencia y qué brujas artes tenían Quico y Caco para burlar cerraduras y silenciar campanillas? «¡Esto es más que misterio!», se repetía el burlado, y más se achicaba, bajando a las profundidades de los imposibles. «¿Cómo ha sido y cómo no ha sido?», se preguntaba el hombre y se perdía en su propia sombra…

¿Se iba a dejar burlar por los maestros del robo? ¡Qué más se lo quisieran ellos! Se aprontó a presentarles batalla a Quico y a Caco, y ya tiró sus medidos planes. Los maduró y los contrapesó en un subir y bajar de pensamientos… Ya entró a la alcoba y le rogó a su señora que tan solo por un momentito lo esperara. Que ya volvía. Se hizo de dos velas y de yesquero. Luego se desnudó completamente, y así, en cueritos, ganó la calle a todo correr, con tan solamente el yesquero y las velas… Corrió y corrió, y ya al rato pudo olfatear el adobo de la chancha. Siguió corriendo, pero con celados silencios, y ya pudo distinguir los bultos de Quico y Caco que, muy calladitos, marchaban ocupando toda la huella. Dio un rodeo y los adelantó, y oculto entre los montes, los vio pasar a los dos maestros del robo marchando de lado, porque llevaban a la chancha adobada, uno por las patas delanteras y el otro por las traseras… ¡Ni soñar con repetir la maniobra de antes!

Dando un gran rodeo, volvió a adelantarse a todo correr y se detuvo en un lugar que la huella pasaba entre chañares y algarrobos…

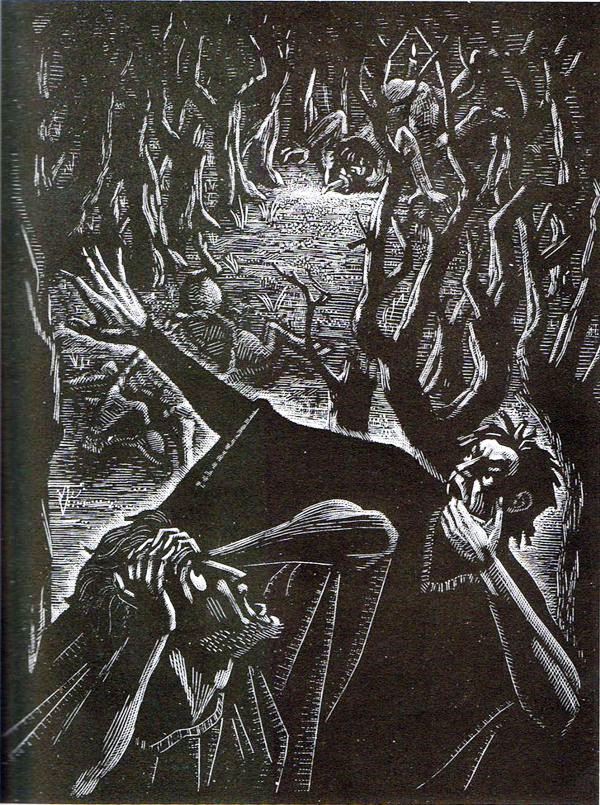

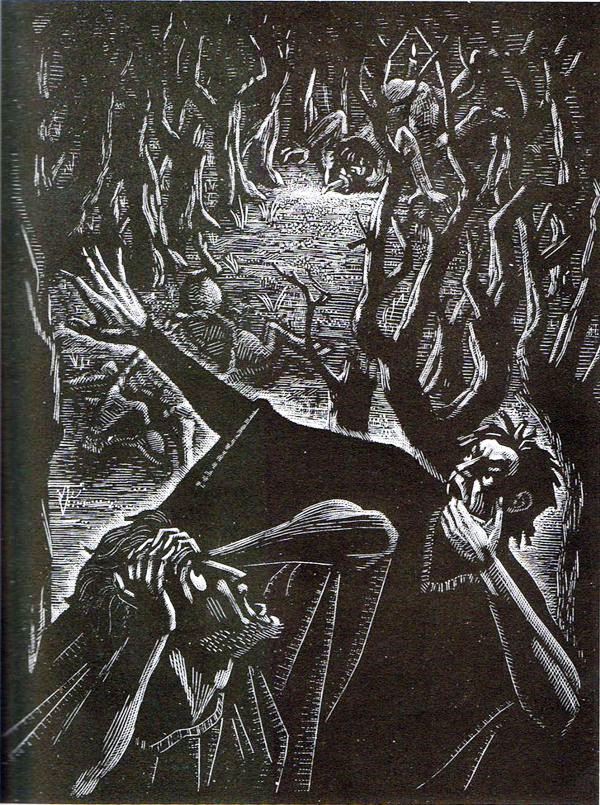

Con el yesquero encendió las dos velas que llevaba y se puso en cuatro pies. Una vela encendida la tomó con la boca y la mantuvo horizontal, a fuerza de dientes y destreza; la otra se la colocó… donde se le podía sostener más segura, y así, alumbrado por las dos puntas, con la cara arrugada fieramente, con los cabellos revueltos, comenzó a pasearse en cuatro patas, atravesándose por la huella, muy garifo, y reapareciendo entre los algarrobos y chañares voces daba de espanto y más se arqueaba y encrespaba.

Llegando venían Quico y Caco con la chancha adobada, bien sostenida por las cuatro patas, cuando medio alcanzaron a ver un animal, el más extraño y horroroso, que se perdía y volvía a aparecer entre chañares y algarrobos y con una llama atrás y otra delante. Se pararon en seco a mirar aquello y cuanto más lo miraban más se les ganaba la idea de que era el mismo Diablo en figura de animal, entre fuegos del Infierno, que salía para su castigo… Se les pararon los pelos de punta y se les soltó la chancha. «¡Es el Diablo!», gritaron a una los dos ladrones, y atropellando espinas y montes arrancaron a todo lo que daban, en demanda de su guarida…

El recién casado se siguió paseando otro rato en la misma forma, para que pudieran verlo Quico y Caco toda vez que volvieran la cara, hasta que calculó, por la lejanía de sus gritos de espanto, que ya llegaban al poblado los ladrones. Entonces apagó las velas, recogió la chancha adobada y cargándola a la espalda se volvió para su casa.

Llegó y no quiso guardarla en la alacena. La dejó sobre una mesa, bajo el parral, para que amaneciera bien fresquita al otro día.

Estaba más que seguro que ya no volverían Quico y Caco por la chancha adobada, porque él no se la había quitado. Ellos la habían tirado en la huella porque se les apareció el Diablo, y eso era todo…

Y sonriendo de felicidad se fue a la alcoba a dormir con quien lo esperaba, que ya quería tejer raras cuentas por lo largo de sus demoras…