EL CUERPO SIN ALMA

E

ra un matrimonio muy pobre que trabajaba en las minas de la sierra. Ya eran viejos marido y mujer, pero tenían un hijito donde reposaban todo su engaño y su encanto. Por la mañana se iba el viejo al pique de la mina y no volvía hasta la noche, y así el niño se lo pasaba todo el día con su mamita, y su gusto y embeleso era que ella le contara cuentos de andanzas sin fin. Por la noche, volvía su padre, y esas tres almas se acurrucaban en el fogón del ranchito serrano; sus hablitas apenas se oían en los profundos de los silencios del Ande… Así fueron pasando unos tiempos y otros, y el niño se ganó a mocito y quiso acompañar a su padre al fondo de la mina, para ayudarle. Apenas le permitió el viejo una que otra bajada. «Pudieran sentarse los socavones y aplastarnos a los dos, y entonces, ¿quién cuidaría a la viejita de su madre?», le porfiaba su tatita, pero consintió que pirquiniara los minerales en el desmonte. Fue pirquinero el mocito y trabó relación con gente de arría y los carreteros que llevaban el metal a los llanos. De noche iba al fogón de ellos y se embelesaba oyéndoles contar sus muchas peripecias. Oyó hablar de las penurias del marucho y supo del sufrido viajar de los arrieros por esas pampas infinitas. Tanto le dijeron del mundo y sus floridas novedades que, apenas cumplidos sus dieciséis años, quiso salir a rodar tierras y ya pidió el permisio y la bendición a sus padres para dejarlos… ¡Más bien no lo hubiera hecho! Los viejos se volvieron un mar de lágrimas y se le hincaron, pidiéndole que no los abandonase. Se allanó, pues, el mocito, muy triste, a vivir al lado de sus mayores. Lo llamaban el mundo y sus desavenencias, pero es que siendo un hijo tan amartelado, ahogaba sus arrestos en tristes silencios. En un continuo desear, subía al divisadero y desde ahí espiaba las huellas y sendas, y hallaba consuelo pensando que llegaría la ocasión de seguir huella y senda hasta perderse a lo lejos, en los llanos.

Un día que su padre había bajado a la mina, tembló todo el cerro, y una sentazón de tierra sepultó a los mineros en piques y socavones. La viejita y el hijo se abrazaron para procurarse un consuelo, pero la pobre no pudo resistir el atraso y al año ya moría. El mocito vino a encontrarse solo en el mundo, en un continuo llorar a sus padres queridos. Labró una cruz de chañar y señaló la tumba de su mamita en el desolado camposanto minero. Allí iba a rezar todos los lunes y a pedirle a la Virgen que sus padres gozaran de las serenas glorias del Eterno… Así pasaron otros tiempos, hasta que las novedades del mundo le hicieron unas señitas… Y ya comenzó los preparativos para salir a rodar tierras. Se hizo de bastimentos y de tres pares de ojotas reforzadas, y un anochecer, después de rendir sus oraciones, tomó la huella y se destinó a caminar…

Caminó y caminó hasta llegar a rendirse al cansancio y caer dormido al pie de un solitario chañar. Entre las neblinas del sueño, se le aparecieron su mamita y su tatita y lo abrazaron y lo besaron, y le dijeron que ya que había resuelto salir a andar por los caminos del mundo, fuera siempre atencioso y se desvelara por ser cumplido y llano con todos. Que luciera justa mano en el reparto, si le tocaba ser juez, y siempre hombre medianero en los pleitos de los vecinos. Con estas y otras palabras de avenencia y buen gobierno, se deshicieron las neblinas queridas en los mantos de la noche. Bañado en lágrimas se despertó el mocito, y en medio de esa noche de los desiertos se juró seguir fielmente los consejos de sus padres. En cuantito quiso alumbrarse el cielo, cargó sus alforjas y se agachó a caminar.

Caminó y caminó hasta gastar esas ojotas. Apeló al segundo par y siguió caminando. Trepó serranías y bajó a los llanos en seguimiento de un desvelo. En esta porfía le ocurrió que una mañana, al desembocar en un cañadón, se encontró con una res muerta y varios animales feroces sentados a su lado, como haciendo aprestos para comerla, pero sin probar un bocado por mirarse y cambiar gruñidos. Retrocedió el mozo, con miedo, y no había desandado mucho, cuando lo alcanzó una zorra que venía de la reunión de animales. «Párese, mozo, le gritó. Mi tío lion me manda a decirle que se vuelva, que quiere hablar con usté…». Atribulado el rodador de tierras se volvió. «No se nos asuste ni se encoja, caminante, le gritó el puma-león en cuanto lo vio cerca. Lo hi hecho llamar para que nos reparta, con buena mano, esta res. Nohotros no podemos echar cuentas ciertas, y ha de ser un hombre medianero el que señale a cada uno su justa ración». «Bueno», dijo el mozo, y comenzó con su cuchillo a despostar la res. Al puma-león le dio las cuatro piernas. Al jaguar, el cogote y la cabeza. Al chancho cieneguero, el espinazo con los lomos. Al yalguarás, los matambres, la cola y el pecho. Al cóndor, las ubres, el corazón y los riñones. Al gavilán, las demás achuras y la punta de espalda. Al cernícalo, la lengua y los sesos, y a la zorra, las tripas. «¿Y a mí?», salió diciendo la hormiguita. «Para la hormiguita, los restos de la grasa que han caído al suelo…», aclaró el mozo. Y al momento, todos aquellos animales se pusieron a comer su parte lo más contentos. Solamente la zorra murmuraba mientras engullía las tripas amargas. ¡Se sentía el ruido de tantos que mascaban!

El mozo se despidió de todos y se fue con sus alforjas al hombro.

Al rato ya los animales habían acabado toda la carne y se entretenían ruñendo los huesos, pero la zorra seguía rezongando. Mascaba una tripa amarga y decía: «Mago…, mago…, mago…». (Amargo…, amargo…, amargo). «¡Qué decís vos!», le gritaba el puma-león. «Uci…, uci…, uci…». (Dulce…, dulce…, dulce…), respondía la muy picara, haciéndose la santita. Al atardecer ya no quedaban ni señas de la res. «¡Qué ingratos somos!, dijo de repente la hormiguita. Ese mozo nos ha contentado a todos con su proceder medianero y nosotros no le hemos pagado ni con las gracias…». «¡Cierto!…», bramó el puma-león. «A ver, vos, zorra picara; alcánzalo al rodante y decile, de parte de todos nohotros, que lo queremos hablar». Allá salió la zorra, a los rezongos. Después de trotar un buen rato logró alcanzar al caminante. «Dice mi tío lion que se vuelva, que lo quiere hablar». «¿Para qué será, zorra?», preguntó el mozo bastante asustado. «¡Ah! Yo no sé nada», respondió la zorra, volviéndose muy taimada. «¡Caramba!, se decía el hombre mientras se volvía por segunda vez. Cuando menos han quedado disconformes con el reparto y quieren comerme». Con el corazón tun tun por estos tristes pensamientos, compareció de nuevo ante las bestias salvajes. No bien llegó, levantó su voz el puma-león. «Ha de saber, amigo, dijo, que le estamos ¡tan agradecidos a su justo proceder!, y hemos caído en la cuenta que le somos deudores de un gran servicio. Yo, por mi parte, le voy a regalar una virtud muy preciada». Se sacudió, y recogiendo del suelo el más brillante pelo amarillo, se lo alcanzó al mozo. «Cuando usté se vea en un gran peligro ante un fuerte enemigo, dígale a este pelo: “Dios y el león-puma más feroz que en el mundo ha sido”, y al tiro se verá en un animal, lo mismo que yo, lleno de ardimiento y fiereza». «Y cuando tenga que luchar con una bestia terrible, dijo el jaguar, alcanzándole uno de sus pelos, el de más brillo, diga: “Dios y el jaguar más sanguinario que en el mundo ha sido”. Y se convertirá en la más terrible fiera de los llanos». «Y si se ve en guerra con cualquier enemigo, diga al instante: “Dios y el chancho cieneguero más potente que en el mundo ha sido”, y nadie resistirá a sus filosos colmillos», le dijo esa bestia, alcanzándole la más gruesa de sus cerdas. «Y si quisiera correr al animal más veloz del llano, diga: “Dios y el yalguarás más ligero que en el mundo ha sido”, y nadie lo igualará en la carrera», y le alcanzó uno de sus pelos barcinos. «Y si quiere remontar las últimas alturas del cielo, se dejó decir el reposado cóndor, diga: “Dios y el cóndor de más alas que en el mundo ha sido”, y al momento podrá escalar el cielo», y le alcanzó una plumita blanca de su gargantilla. «Y si se ve precisado a cazar en el aire», se sumó el gavilán, diga: «Dios y el gavilán de más seguro volar que en el mundo ha sido, y se convertirá en esa ave cazadora», y le dejó una de sus plumas. «Y por si quisiera ser el volador de más manejado vuelo, diga: “Dios y el cernícalo de la sierra más dueño del aire que en el mundo ha sido”, y al instante podrá dominar leguas y leguas en un abrir y cerrar de ojos». Esto le dijo esa ave, al tiempo que le pasaba una de sus plumas entre amarilla y negra. Por último, levantó su voz la hormiguita: «Si necesitara pasar por el ojo de una llave, basta que diga Dios y la hormiguita más chiquita y discreta que en el mundo ha sido, y podrá entrar y salir de las casas más guardadas». La zorra no le dio ninguna virtud, porque, por ser tan pícara, Dios no la había favorecido con ninguna.

El mozo agradeció tantos preciados caudales y con el sombrero en la mano se despidió de cada uno de los animales allí presentes. Contento y más que seguro, siguió su viaje. Caminó y caminó por abras y lomadas, por salitrales y albardones, hasta que, al fin, a los cien días de camino, mereció divisar, muy a lo lejos, las torres desgastadas de un pueblo. Tres días más de marcha y le fue dado entrar por la calle rial, hasta dar con las primeras casas. Se arrimó a la más pobrecita de todas y pidió permisio para pasar allí la noche. «Pase, nomás, mozo», le dijo una viejita, y le convidó con mate y tortilla al rescoldo. Al calor del fuego hablaron mucho la viejita y el forastero. Ya parte de medianoche, el rodante se fue a acostar en su ponchito, bajo la ramada.

Al otro día salió a curiosear el forastero por las calles del poblado. A poco andar cayó en la cuenta de que algo más que raro acontecía en ese pueblo. No asomaba ni gota de agua por las acequias, y los árboles estaban deshojados y al secarse. Los pocos animales que se merecía ver, daba lástima el mirarlos, de tan flacos y tristes que andaban. Tenían los ijares hundidos y se les podía contar las costillas, una por una, tanto a vacunos como a yeguarizos. En los potreros y mangas, ni rastro de pasto había ya. Todo era un peladero reseco. Los hombres y mujeres ni se reían, y andaban como bajo una amenaza ¡tan tremenda! Todo era tristeza y desolación. «¿Qué pasará aquí?», se decía el mozo, y no encontraba palabras para el contesto. Siguió caminando por la calle real, cuando, de un repente, se paró en seco a mirar unos potreros con la alfalfa del alto de vara y media, donde pastaban vacunos y caballos gordísimos, que era un encanto el mirarlos. Por las acequias regadoras corría tanta agua, que se desbordaba, y los árboles estaban lozanos en su verdor. Anduvo otros pasos más y se paró frente a las tapias divisorias. Miró la abundancia ¡tan alegre!, por un lado, y el secadal ¡tan triste!, por el otro. «Aquí hay un misterio», se decía, devanándose los sesos, sin hallar ni media respuesta. Siguió caminando hasta detenerse ante un caserón de piedra y adobe, en el que se alzaba un altillo muy soberbio. Allí parecía vivir el dueño y señor de las haciendas y campos abundosos. Hasta ahí llegaban los canales de agua que regaban las verdes potreradas, y apenas si salía un medio hilito de agua para la acequia principal del pueblo, como una limosna de bebida para tanta gente y animales sedientos.

El curioso forastero dobló por otra calle hasta dar con la plaza del poblado. La plaza estaba seca. Secos sus devorados jardines y sus árboles, y resecas las acequias regadoras. Siguió hasta los tristes palacios del rey. No se veía un alma por esa calle real y solo se divisaba al centinela que, de puro consumido y flaco, se afirmaba en la garabina recortada para no caerse. Al rato salió un medio alférez en un caballo tan flaco que si daba dos pasos, se paraba a descansar antes de dar el tercero. «¡Algo se contiene todo esto!», se repetía el mozo.

Cuando se quiso esconder el sol detrás del Ande salió uno que otro vecino a la calle, y no faltó quien sacara una silla, para medio gozar la fresca. Alguna niña más alegre se lució sacando un brasero a la vereda y cebando unos matecitos, que se los alcanzaba a los viejos; pero todos hablaban bajito, bajito y ¡tan apenados! Gracias si tres niñitos se atrevieron a jugar a la pallana, con piedritas de colores, cuando ya los viejos, poniéndose el dedo en los labios, los llamaron a silencio y todos bajaron la voz. «¡Algo muy raro pasa en este poblado!», se volvió a machacar el mozo, y se fue a su paradero.

La viejita lo esperó con flores de maíz. Mientras comía, el rodante contó lo que había visto por esas calles, y le pidió a la viejita que le alcanzara sus palabras con la razón y motivo de tanta cosa sin atadero. «¡Ay, mozo!», es que le dijo la pobre vieja. «Ha de saber que aquí en este pueblo vivimos bajo la terrible mano del Cuerpo sin Alma, que es un hombre muy alto y negro, a quien nadie ha podido matar, porque solo tiene cuerpo y ni restos de alma tiene. De balde el rey ha mandado sus ejércitos a peliarlo al tirano. Esa maldición del cielo les ha presentado batalla y se los ha ido mermando hasta dejarlo sin tropas. Si cuchillo o espada le hace un dentre, o un balazo le abre un boquerón, él se cura esas heridas de un solo lengüetazo que se da en las carnes abiertas… Nadie lo puede matar, pero él nos está matando a todos con sus muchas tiranías. Primero nos fue mermando el agua de riego, poco a poco, y así se murieron de sed y de hambre todas las haciendas y plantitas que hablan, hasta reducirnos a la más llorada miseria; mientras que él nada en agua y riega sobre riego sus potreradas y se tapan en grasa sus vacunos y yeguarizos y el doble le rinden sus trigales y maizales y árboles de fruto. Ha fijado compuertas en los canales y apenas si nos larga un chorrito de agua para que no nos muramos todos de sed y sigamos sufriendo esta maldición. ¡Ah! Y cuidadito con que alguien meta apenas una bullita y le perturbe el sueño de la siesta, porque, ya sale él, queriéndoselo comer… La última hazaña que hizo fue quitarle la hija menor al rey, para tenerla de servidora, y la pobrecita no hace más que llorar y pedir la muerte antes que seguir esa vida, pero no hay remedio a tanta pena y sinsabor». «Tal vez haya uno», se dejó decir el mozo a media voz, pero ya cerró su boca. «¿Será posible que haya un remedio a tanto mal?», preguntó la viejita, esperanzada. «Yo no he dicho ni medio», aclaró el forastero, y siguió el hilo de temerarios planes…

Al otro día, bien de mañanita se fue el mozo a los palacios del rey, a pedirle un trabajito. Llegó a sus portales y vio que, más que palacio, aquello era una ruina. Pidió al centinela hablar con Su Socarrial Majestá, y ni caso que le hizo el de la garabina. En un descuido se entró y, por escaleras arriba, llegó al altillo en el mismo momento en que el rey y la reina estaban cacariando porque una niña princesa quería lavarse la cara y Su Socarrial Majestá decía que eso era desperdiciar el poquito de agua que llegaban a merecer. En estos desacuerdos estaban cuando se presentó el mozo. «¿Qué andas queriendo vos?», le preguntó ese pobre rey. El mozo lo miró y lo volvió a mirar, y lo vido flaco y abatido por tanta derrota. Apenas se le sostenía la corona en la cabeza. Se le ladiaba para un lado y luego para el otro. La corona, con ser de oro, ni brillaba, y ni siquiera las perlas y diamantes despedían ni medias luces. «En busca de un trabajito ando, mi Socarrial Majestá… Sé manejar el arado y sentármele a un potro arisco; conozco el manejo de la hacienda vacuna y lanar, y sé cueriar sin un tajito, y trenzar buenos lazos y cabezadas. ¿No es que me está necesitando?». Mirándolo se quedó el triste rey, como quien mira a un imposible. Por fin se avino a decir: «¿Qué terreno querís que haga labrar, forastero, si no hay ni pizca de agua para riego? ¿Qué potros vas a domar, si ya ni yeguas me quedan? ¿Y para qué vas a trenzar lazos si ni qué enlazar me ha quedado?…». Esto dijo ese triste rey, y medio se quiso sonreír, pero apenas si pudo ladiar la boca para un lado, de puro marchito y desganado que estaba. «¿Es posible, porfió el mozo forastero, que todo un rey, con ser rey, no tenga un trabajito para estas manos? Algo hei tener, mi Socarrial Majestá…». Aquí se empantanó, pensando, ese mandón… Al rato alumbró medias palabras: «Si es que querís cuidarme el pobre resto de vaquitas y ovejitas que me van quedando, te podías quedar: pero has de saber que el último pastor que tuve murió traspasado por la espada del Cuerpo sin Alma, porque tan solamente una de mis flacuchentas ovejitas alcanzó a saltar la pirca que divide mis mangas resecas de sus floridos potreros. ¿No tenís miedo?». «Yo le cuidaré el resto de su hacienda y no tendré cuestiones con naides», le aseguró el mozo. «Si es así, aclaró el rey, ya mesmo te vas a soltar las poquitas vacas y ovejas que merezco tener; pero te vuelvo a pedir el mayor cuidado. No quiero tener pleitos con ese tirano invencible. Demasiadas derrotas cargo en mis hombros». Iba a salir el mozo cuando entraron dos niñas princesas y se arrodillaron a los pies de su padre. «¿Hasta cuándo va a gemir prisionera nuestra hermana en poder del Cuerpo sin Alma, tatita?». «¡Hasta que se le dé la rial gana!, les contestó el rey. Sin escolta me quedé por presentarle batalla, y ya no me quedan ni centinelas. ¿Qué quieren que haga? ¿Que vaya a peliarlo yo solo, pa que barra el suelo o haga otras herejías conmigo? Por más gaucho que yo sea, ¿de qué me sirve el valor, si a ese no le ofenden ni balas ni sablazos? Pero consuélense, hijitas, que algún día le llegará su hora, y entonces la gozaremos, en contrapeso a tanto lamento y desvelo como estarnos pasando…». Las niñas princesas siguieron con sus lloriqueos, y el rey, para medio consolarlas, siguió palanganiando de lo lindo.

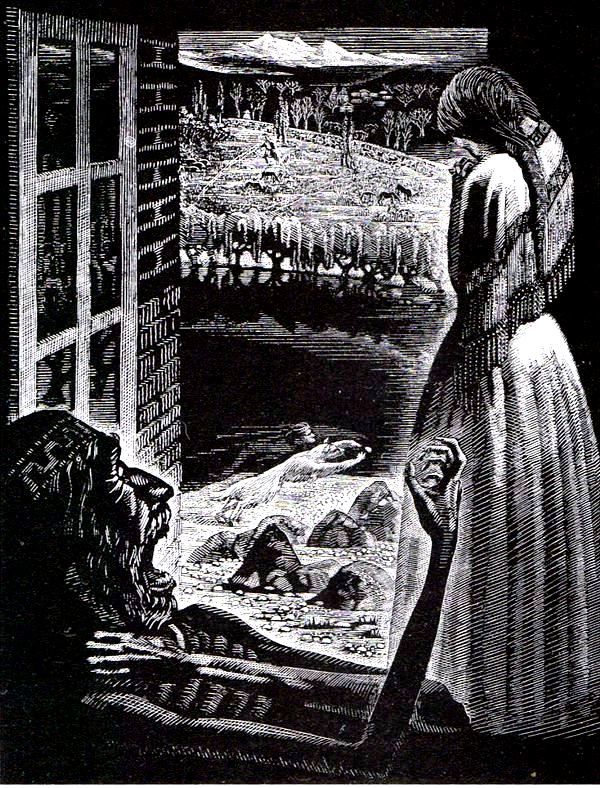

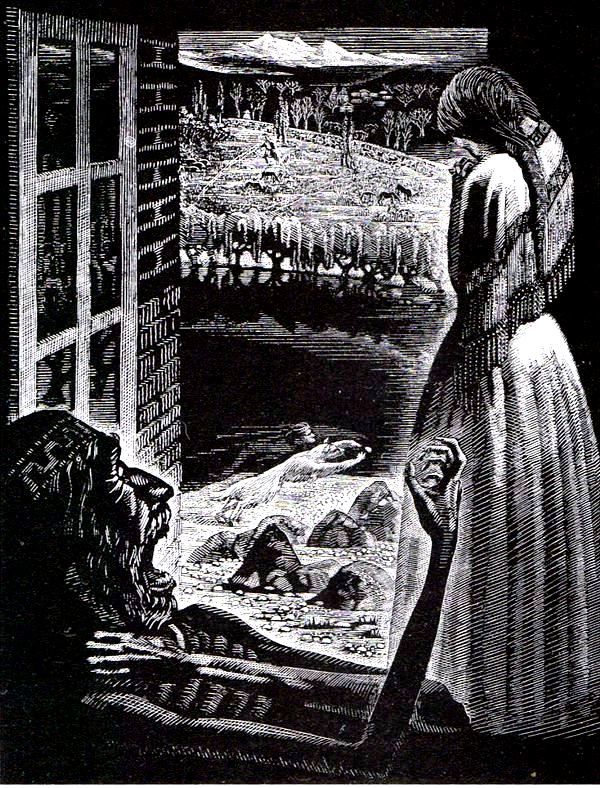

El mozo, con mayores caudales de voluntad, bajó a todo correr esas escaleras y, muy resoluto, abrió las tranqueras de los corrales y largó las flacas hacienditas a esos secadales que en otros tiempos fueron las verdes potreradas del rey. Los hambrientos animalitos escarbaron el suelo resquebrajado, y al olfatear los frescos pastizales del Cuerpo sin Alma, balaban desesperados y como queriendo encarar las pircas divisorias. Tuvo el mozo que correrlos un buen trecho para impedir las encaradas… En eso estaba el pastor de animales flacos, cuando, de repente, se achicó de miedo al ver venir a un hombre muy alto y muy negro, en una gran mula oscura. Era el Cuerpo sin Alma. Su cara huesosa anidaba dos ojos de mirar trasminante. ¡Nadie podía sostener esos brillos que se burlaban de la muerte! Vestía chaquetón verdoso y calzones rojos; botas negras, pañuelo punzó al cuello y un gran sombrero bayo. Su montura lucía chapeos en oro y plata, y sus dedos deslumbraban de tanta joya vistosa. Medio empacado anduvo mirando las paredes divisorias de su soberbia finca con los secadales del rey. A pocos pasos divisó al mozo, que se afanaba corriendo las vaquitas flacas. Se encrespó al verlo, y ya le alzó uno de sus gritos resonantes. «¡Ah, gusanillo de la tierra!, es que le dijo. Como se te pase a mis potreros un solo animal, ese animal y vos mesmo van a quedar hechos picadillo por esta espada y este brazo. ¿Has óido?». «Sí», mi señor contestó el mozo, con el corazón tun tun dentro del pecho; mas, al echar cuentas que tenía la virtud de tanto animal feroz, se rehizo y aguantó esas miradas. Se dejó estar, medio entre la paz y la guerra, soportando la trasminante presencia del Cuerpo sin Alma, y cuando por fin se fue el tirano, corrió a encerrar las vaquitas al corral y, guareciéndose en un lugar solitario, sacó una de las plumas que guardaba y dijo: «Dios y el gavilán de más seguro volar que en el mundo ha sido». Apenas pronunció estas palabras, cuando se vido hecho gavilán, con ansias de vuelo. Estiró con placer las celosas alas y se remontó por entre los aires. Voló a su gusto, gozando serenas alturas; así anduvo sus ratos, y luego se asentó en el altillo del Cuerpo sin Alma. Allí se dejó estar, cautelando unos momentos, y viendo que el tirano rondaba todavía por sus verdes potreradas, se descolgó al suelo y ya pudo ver a una niña más linda que un clavel del aire, que andaba de cocinera. «Dios y un hombre», dijo, y al momento recobró su figura humana. La niña al verlo, dio un grito y casi se desmaya, pero el mozo le pidió silencio con el dedo en los labios.

En pocas y apuradas palabras le dijo quién era y a qué venía. «Soy el cuidador de las haciendas del rey, su padre, y vengo en procuras de salvarla; pero necesito su ayuda…». Y entonces le pidió que cuando volviera el Cuerpo sin Alma, ella, haciéndose la curiosa, como niña que era, le preguntara en qué fincaba ese secreto para no morir… Que dónde residía ese poder tan grande y escondido que tenía… Que le contara y le diera razón de tan terribles cosas… Que despejara un poco tanto velo y misterio. «¡Ay!, se quejó la niña princesa prisionera. Él nunca deja traslucir media palabra sobre secretos tan celados; sin embargo, haciéndome la regalona curiosa, yo le tiraré de la lengua; pudiera ser que de puro soberbio y asentado en su poder, diga algo». «Usté, niña princesa, muéstrese amable con él, hasta sacarle sus secretos; mire que nos va la vida en la empresa. Hágalo por usté y por todos los demás que sufren sus tiranías». «Así lo haré, mozo», dijo la niña princesa. «Procure que le dé la razón de su poder cuando esté almorzando en el comedor. Yo lo estaré oyendo todo, valido de unas ayudas que me acompañan». Y le contó el mozo cómo y por qué tenía ocho virtudes. Acabando su relación estaba cuando oyeron llegar la mula del Cuerpo sin Alma, que ya volvía a las casas. «Dios y la hormiguita más chiquita y discreta que en el mundo ha sido», dijo el mozo, y al momento desapareció de la vista de la niña princesa.

«¡Está o no está esa comida!», rezongó el Cuerpo sin Alma, apeándose de su cabalgadura, en el patio. «A punto está, mi amo, le contestó la niña princesa. Y tendida fue la mesa para que el hombre más valiente de la tierra se siente a almorzar». «Así me gusta verte sumisa, le contestó el Cuerpo sin Alma, entrando al comedor. Y para que veas que no soy tan malo y tirano como andan diciendo esos, te permito que te sientes a comer en mis manteles».

Sirvió la niña princesa la comida y se sentó en la otra cabecera de la mesa; pero antes le trajo mucho vino a su amo. Comió y bebió el tirano y se mostró medio suelto de lengua. La niña princesa le sirvió otra jarra de añejo y se aventuró a hablarlo. «Como niña criada con todo regalo, empezó diciendo, tengo una gran curiosidad. Es curiosidad de niña, y no otra cosa». «Ya hi dicho que quien me haga preguntas tiene pena de la vida», le gritó el Cuerpo sin Alma, pero se quedó pensando. «¿Y qué curiosidá tan picante es esa, vamos a ver?». «¿No se va a enojar si la digo?». «A según y conforme», contestó el tirano. «Como niña indefensa que soy, me pregunto a veces en qué consiste que nadie lo puede matar a usté, aunque lo traspasen a bala y a sable». «¡Uh!… ¡Uh!… ¡Traición estoy oliendo a mi lado, y más de sonso seré si caigo en el lazo!». «¡Señor!, le contestó la niña princesa. Estoy aquí sólita, a su merced. ¿Qué puede temer un hombre tan poderoso como usted de una niña indefensa?». «La mujer tiene un punto de astucia que ningún hombre ha podido alcanzar», dijo el Cuerpo sin Alma, parándose y mirando por todos los rincones. Abrió las puertas de las piezas contiguas y no vio a nadie; ni rastro de intruso. «En fin, para que no te quedes con la curiosidá, te voy a contar mi secreto». Llenó un jarrón de vino añejo y se lo bebió de un trago. «Has de saber, es que le dijo, que yo tengo alma como todos, pero esa alma no se anida en mi cuerpo… Mi alma está dentro de un huevito de paloma, y esa paloma se anida dentro de un gavilán, y ese gavilán dormita en el pecho de un cóndor, y ese cóndor tiene su paradero en el interior de un chancho de las ciénagas, y ese animal se encoge en el vientre de un jaguar feroz, y ese jaguar se agazapa dentro del toro negro, el más bravo de la hacienda que pasta en mis potreros. Para poder matarme han de tener que morir, peliando, uno a uno los animales nombrados, hasta llegar al huevito de paloma, y han de tener que reventármelo en la frente, si es que no se les escapa antes y corre, rodando, hasta una laguna que hay en el centro de mis potreros. Si llega a la laguna ese huevito, reviven todos los animales feroces de mi lista y yo vuelvo a ser quien siempre ha sido… Y para que no vuelvas a tentarme con tus curiosidades, que no me gustan, tomá este chisto», y con el revés de la mano le pegó a la niña princesa en la frente, y ella cayó desmayada al suelo…

La hormiguita chiquita y discreta, que había trepado a una pata de la mesa, pudo escuchar, una a una, las palabras del Cuerpo sin Alma. Ya sabedora de tan escondidos secretos, comenzó a bajar, y así que llegó a tierra se subió a una pared, y de ahí al techo del caserón. «Dios y el gavilán de más seguro volar que en el mundo ha sido», dijo, y volvió a gozar del encanto de unas alas… Volando, se dirigió a los corrales del rey. Allí se transformó en un hombre, y se encogió a pensar en sus planes de batalla contra el Cuerpo sin Alma. Hasta la medianoche se le calentó la cabeza pensando.

Mientras tanto, la niña princesa pudo volver en sí. Se levantó como pudo y bebió una sed de agua. «¿Qué es lo que te he contado?», le preguntó con burla el Cuerpo sin Alma. «Quisiera cómo acordarme de un toro negro y un huevito de paloma», contestó la niña princesa, pasándose la mano por la frente. «Ja, jay… Ja, jay…», se burló el tirano, mientras se iba a dormir la siesta, más tranquilo que otro poco; pero esa noche la niña princesa le sirvió mates con adormidera para que durmiera más.

Al otro día, no bien apuntó el ardido lucero, el mozo saltó los tapiales de los dominios del Cuerpo sin Alma, y apenas divisó al toro negro, que se le vino echándose tierra sobre el lomo, dijo, con el brillante pelo amarillo en la mano: «Dios y el león-puma más feroz que en el inundo ha sido». Al momento se convirtió en un puma del Ande, y rugió tan fieramente que hizo temblar la tierra. El toro negro le respondió con un bramido de duelo y guapeza, y se le vino, con la cabeza baja, a ensartarlo en sus filosas astas. Ya trabaron el encuentro. El león-puma se libró de un salto de ser herido, y otra encarada y otro salto hizo que entraran en calor para la terrible lucha. Ya con más confianza, el león-puma se corrió a un lado y midió su cimbrón al lomo del toro negro, y de un zarpazo le abrió ancho tajo en el cogote. Rugió la bestia al sentirse herida, y se le vino en forma engañosa, corneando a todos lados con furor. Alcanzó a esquivarlo el león-puma, pero no tan ligero que no lo raspara con los cuernos por las costillas. Encrespada la fiera, midió un nuevo salto y se le afirmó en la nuca al toro negro y logró abrirle una vena. Se tiró de espaldas el toro y casi lo aplasta al puma-león. De esta manera y con renuevos de porfía, siguieron luchando, hasta que comenzaron a echar espumas de tan cansados. Al salir el sol se dieron treguas, porque ya no podían más. Y dijo el toro negro:

—Quién recibiera consuelos

de manos del Cuerpo sin Alma,

¡y al tiro la muerte te daba!

Pero el Cuerpo sin Alma no vino, porque la niña le dio adormidera en el mate.

Respondió el león —puma:

—Quién recibiera consuelos

de manos de una niña doncella,

juntamente un beso de ella,

¡y al tiro la muerte te diera!

En eso apareció la niña princesa y lo acarició al león-puma y le dio agua para su sed.

Con más ardor se volvieron a topar el toro negro y el león-puma. Se tiraban zarpazos y cornadas y hacían temblar la tierra en sus encuentros. Toda la mañana pelearon con renuevos de furor ciego. Al llegar el sol a lo más alto del cielo, clavó el toro las astas en la tierra y ya cayó sin restos de vida. «Dios y un hombre», dijo el león-puma, y al instante retornó a figura de hombre. Tremendos machucones tenía en el cuerpo, bañado en sudor. «Me voy a descansar, dijo a la niña princesa, para mañana seguir la lucha. Vuélvase a casa del Cuerpo sin Alma y no se le arrime ni un chiquito, si quiere salvar la vida». Se separaron, y el mozo llegó a su recado y se acostó a dormir para retomar fuerzas.

Desde el punto en que murió el toro negro, el Cuerpo sin Alma se sintió enfermo y quedó en la cama. Malició de donde provenía su atraso, y la llamó a la niña princesa. La llamó a las buenas, y menos le hacía caso ella. «Venga, niña princesa, le decía. Alcánceme un jarrito de agua; no sea así con un pobre enfermo». Pero ella se hacía la desentendida. Viendo el Cuerpo sin Alma que no le valían tretas, desfogó al fin su rabia. «¡Ah, pícara traidora! Con que lograste hacerme confesar mi secreto para socavarme a traición, ¿no?… Pero más vale que no te fallen las cuentas, porque ni el recuerdo va a quedar de vos y tu familia. ¡Ah, pícara!…». Y la prisionera más se alejaba del enfermo.

Al otro día, con las luces del alba, se plantó el mozo al lado del toro muerto y lo empezó a abrir con un cuchillo. En cuanto asomó la oreja del jaguar, dijo: «Dios y el jaguar más sanguinario que en el mundo ha sido», y se tornó en esa bestia ferocísima, justamente en el momento en que la otra fiera salía de adentro del toro muerto. Bramaron los feroces y ya trabaron el primer encuentro a zarpazos terribles. Pedazos de cuero se sacaron con su garras y colmillos, pero más se enfurecían. Uno se agazapaba y el otro medía el salto bien certero y alguna ventaja lograba; pero la lucha era pareja.

Al salir el sol estaban tan rendidos y maltrechos, que se dieron treguas. Y dijo el jaguar salido del toro:

Quién recibiera consuelos

de manos del Cuerpo sin Alma,

¡y al tiro la muerte te daba!

Y le contestó el mozo convertido en jaguar:

Quién recibiera consuelos

de manos de una niña doncella,

juntamente un beso de ella,

¡y al tiro la muerte te diera!

Y vino la niña princesa, y le dio agua para su sed y le roció las heridas. «Gracias, mi niña», dijo el mozo. Convertido en fiera, y con más furor y encono volvió a toparse con el enemigo.

Pelearon y pelearon. Por fin logró el mozo, convertido en jaguar, clavarle sus colmillos en la garganta a su contrario, pero, maltrecha y herida, siguió la porfiada lucha la otra bestia feroz…

Cuando el sol llegó a medianías del cielo, el jaguar del Cuerpo sin Alma gastó sus últimas fuerzas en presentar batalla. Al fin agachó la cabeza a tierra, le tembló todo el cuerpo y allí se quedó, duro. «Dios y un hombre», se oyó decir, y del jaguar sanguinario salió el mozo de antes. Estaba más rendido y sangraba por la boca y nariz. La niña princesa lo consoló y le dio agua para su sed y le contuvo la sangre, y antes de irse le dejó un beso en la frente. «¡Gracias, mi cielo!», pudo decir él, resollando, y se fue a acostar en su recado para reponer su tan desgastadas fuerzas.

El Cuerpo sin Alma se empeoró bastante. Se le había caído una pierna. La llamaba y la volvía a llamar a la niña princesa, pero ella ni por tentación se le acercaba. Y el tirano la maldecía con quemantes palabras, y la insultaba con lo más arrastrado; pero ella cargaba con todo, pensando en su libertad.

Antes que palideciera el oriente, ya estaba el mozo en el potrero, cuchillo en mano, haciéndole un ojalito al jaguar. Apenitas comenzó a asomar la trompa del chancho de las ciénagas, dijo: «Dios y el chancho cieneguero más potente que en el mundo ha sido», y se convirtió en esa bestia, justamente cuando acababa de salir el otro personero del Cuerpo sin Alma. Ya cruzaron sus colmillos, empinados en dos patas, y se tiraron terribles dentelladas. Midiendo el todo de sus fuerzas, se toparon con la suma del furor ciego. Se volvían a apartar un trecho y hacían las juntadas con todo el poder de sus patas y colmillos. Al rato ya coloreaban de sangre, y el suelo alfombrado de cerdas. Así, con estas duras porfías, siguieron hasta que se levantó el sol. Las dos bestias se pidieron y se acordaron treguas, porque ya se caían de cansadas.

Y dijo el chancho personero:

—Quién recibiera consuelos

de manos del Cuerpo sin Alma,

¡y al tiro la muerte te daba!

Y le respondió el mozo convertido en fiera de los barriales:

—Quién tuviera las caricias

de manos de una niña doncella,

juntamente un beso de ella,

¡y al tiro la muerte te diera!

Y se volvió a aparecer la niña princesa con un cantarito de agua fresca y le calmó la sed que lo aquejaba, le contuvo la sangre de sus heridas y le dejó el beso de sus consuelos.

Medio, medio descansaron los enemigos, y ya volvieron a cruzar sus terribles encontrones. Más heridas se abrieron, y con más furor pelearon. En uno de esos encuentros, el chancho cieneguero del Cuerpo sin Alma fue desgarronado de una dentellada. En tres patas siguió la pelea, sin rendirse todavía.

Cuando el sol se paró en lo más alto del cielo a mirar la tierra, el personero del Cuerpo sin Alma clavó la trompa en el suelo y se derrumbó para siempre. «Dios y un hombre», dijo la otra bestia sanguinaria, y al tiro se convirtió en el mozo lindo. Corrió la niña princesa con su cantarito y le dio agua para su sed y sus heridas, y lo besó en la frente. «Gracias, prenda», pudo decir el mozo, y apenas tuvo aliento para llegar a los corrales del rey, a dormir en su recado.

La niña volvió al caserón del Cuerpo sin Alma. Abrió con cuidado la puerta del cuarto del tirano y lo vido ya postrado y sin ánimos. Tenía medio cuerpo caído, y lo quemaba la fiebre. Así y todo, atinaba a sus tretas. «Venga, niña princesa, le decía dulcemente. Venga, hijita… Alcánceme un traguito de agua, que ya me muero». Ni por esto se le acercaba la prudente.

Esta vez el mozo esperó a que aclarara bien. La lucha iba a ser en los aires, y ¡pobre de él si la claridad no lo ayudaba! En cuantito asomó el sol, le hizo un ojalito al chancho de los pantanos. Apenitas alcanzó a ver asomar una uña del escondido, dijo, con la blanca plumita en la mano: «Dios y el cóndor de más alas que en el mundo ha sido», y ya tuvo que correr, dando aletazos, detrás del otro cóndor que escalaba las alturas. Volaron y volaron. Pasaron las nubes blancas y después las rosadas, y siguieron remontando vuelo hasta llegar a las altas nubes negras. Allí trabaron pelea. Con el pico, con las garras y con las alas, se herían con furor. Aletazos se daban y era de ver el montón de plumas que dejaban, y todavía, en su furia, se chocaban a topazos en pleno cielo, y recorrían leguas y leguas, bajando como piedras hasta cerca del suelo, y a pocas varas de la tierra se recobraban y volvían a ganar las serenas alturas. La niña princesa contemplaba esta pelea en los aires, conteniendo la respiración. La pobrecita rogaba a la Virgen por su salvador y le tiraba besos con la puntita de sus finos dedos.

A mediodía, atontados por tanta guerra, se dieron treguas los dos cóndores, en el aire. Y la tregua les sirvió para subir más, y más, en loca desavenencia. Pasaron el primer cielo y siguieron porfiando. Llegaron al segundo, y a fuerza de ala y de incontables pujanzas pudieron, por fin, pasar los portales del séptimo cielo, ya vecinos al sol quemante. Allí volvieron a trabar porfiada lucha, y quedó el desparramo de plumas en el aire. El cóndor del Cuerpo sin Alma se escapó y dio siete veces mil aletazos hacia arriba y llegó hasta el séptimo aro de luz del sol brillante. Hasta allí lo siguió su rival, y los dos cóndores sintieron que se les achicharraban las alas y se mandaron como balazo a tierra para escapar a tanto fuego llameante. Siete leguas bajaron con las alas cerradas y, en esas alturas, las volvieron a abrir para la porfiada pelea. Pelearon y pelearon a encontronazos, a garra y a pico, hasta que a eso de las doce, al cóndor del Cuerpo sin Alma se le quebraron todas las fuerzas y se vino a tierra como pedrada. Se dio un terrible suelazo y ya clavó el pico en el suelo. Detrás suyo llegó el otro cóndor, todo maltrecho. «Dios y un hombre», pudo decir apenas, y, al momento, se convirtió en el mozo. Corrió la niña princesa con agua para calmar la sed y refrescar sus heridas. Lo acarició y al fin lo besó en la frente. «Gracias, prenda fina», dijo el mozo, y se fue a las tambaleadas a los corrales del rey, a dejarse caer en su pobre recado.

El Cuerpo sin Alma tuvo otra terrible recaída. Deliraba sin cesar, noche y día. Ya solo gobernaba un brazo, pero tenía voz para llamarla a la niña «Hijita… ¿Tiene corazón para dejarme morir de sed?… Alcáncele a este pobre enfermo tan solo un traguito de agua, ¡por vida suya!…». Y la niña se hacía la desentendida.

Había asomado ya el sol cuando el mozo le hizo un tajito al cóndor, y vio asomar una pluma del gavilán. «Dios y el gavilán de más seguro volar que en el mundo ha sido», alcanzó a decir, cuando tuvo que lanzarse en seguimiento del otro, que ya se perdía de vista en dereceras al sol. Las dos aves ganaban altura, veloces como el pensamiento. El gavilán del Cuerpo sin Alma seguía derecho a la luminaria del cielo para no ser visto, y mucha fineza de vista le costó a su perseguidor el poderlo distinguir, como un puntito, en medio de los relumbres cegantes del sol. Volaron y volaron sobre las pampas inmensas. Cruzaron ríos, cordilleras y, por fin, la mar inmensa. Mas siguieron hasta que se acabó el naciente. Torció entonces el gavilán fugitivo, rumbo al sur, a todo lo que daban sus alientos, sobre chañarales inmensos, sin un descanso ni una tregua a sus alas. Porfiaron cortando los aires fríos, hasta que llegaron a las lejanas fronteras del helado sur… Torcieron, entonces, hacia el poniente, y fue cruzar de inmensas cordilleras que sobrepasaban las nubes. Siguieron demandando las lejanías hasta que, por fin, llegaron al lugar donde se hunde el sol. Entonces se ladearon hacia los nortes inmensos. Cruzaron salinas y altiplanos, y desvariaron en la porfía, sin treguas ni resuellos. Cuando llegaron a los paredones de los confines, se volvieron con rumbo al caserón del Cuerpo sin Alma. Dale que dale a las alas incansables. En llegando a sus dominios, presentó batalla el gavilán fugitivo. Garras, picos y alas se trabaron a más no poder, ya subiendo, ya bajando, o ya parados en el aire, para lograr mejor la fuerza de sus pensados golpes. Quedó el desparramo de plumas y llovieron goterones de sangre. Si uno huía, el otro le iba de atrás y se le dejaba caer con todo el peso de su rabia; y dándose vueltas los dos en los remolinos del aire, giraban al son de la pelea. Volvían a tomar altura y en medio del cielo se aporreaban con todas sus fatigadas fuerzas. Porfiaron y porfiaron en la batalla, hasta que, en el justo momento en que el sol se escondía en el Ande, aprovechó sus últimas fuerzas el gavilán del Cuerpo sin Alma para aletear hasta frente del caserón de su dueño y ahí caer a tierra. Clavó el pico en el suelo y entregó los restos de su vida. Juntito a él se descolgó el gavilán vencedor, y, no bien asentó, dijo: «Dios y un hombre». Al momento se apareció el mozo, bañado en sudor y saliéndole sangre por tantas heridas. Pronto llegó la niña princesa con un blanco pellón, que tendió en el suelo. Allí se recostó el vencedor y bebió agua, y la niña le refrescó sus heridas. Ella le trajo consuelos y caricias con su fina mano, y como despedida, le dejó un beso de rosa en la frente. «Gracias, mi dueña», le dijo el mozo, con los restos de su fuerza. Juntó sus poquitos alientos y, pasito a pasito, se fue a los corrales del rey, y en cuanto llegó a su recado cayó dormido como piedra.

Esa noche el Cuerpo sin Alma ya se empeoró como para morir. A gatas se le oían los resuellos ahogados, y ya ni movía esos brazos, pero animaba una que otra palabrita cortada. «¡Agua! ¡Agua!», alcanzaba a clamar, con voz que buscaba el corazón; pero ni media gota merecieron esos resecos labios.

Al otro día, de mañanita, cuando el sol asomaba por los deslindes del este, se paró el mozo ante el gavilán muerto. Con la puntita de su cuchillo medio le quiso abrir el costado, y ni bien mereció ver una pluma del ala voladora de la veloz paloma, ya dijo: «Dios y el cernícalo de la sierra más dueño del aire que en el mundo ha sido», y al punto se vido por esos aires, detrás de ligerísima paloma. Apenas se remontó un poco la perseguida, cuando se dejó caer como flecha entre las ramas de un tupido chañaral. Detrás de ella se descolgó el cernícalo, clavándose entre tupidas espinas. Allí gambetearon sin tregua ni resuello, dejando plumas y sangre en el ramaje. Aprovechó un claro la paloma ansiosa, y se cortó por esos campos en demandas de altura. Detrás de ella se encumbró el cernícalo de fina mirada, y mucho trabajó su entendimiento aparejándose a la perseguida y a su vuelo engañoso. Parecían serpientes del aire por las retorcidas figuras de su vuelo. De repente la paloma cerró sus alas y se dejó caer, igual que balazo, entre la ramazón de un coposo algarrobo. Allí fue a dar el cernícalo de liviano vuelo, y dejaron sangre y plumas en tanta espina sedienta. Después de caracolear por esas ramas, volvió la paloma a levantar vuelo engañoso… ¡Detrás iba el cernícalo, cercenándole las plumas de sus alas! Se volvió a tirar la fugitiva entre los quiscales, y fue hacer eses entre espinas y peñascos. Volvieron a ganar los libres aires, en vuelo quebrado y engañoso. Se afanó el cernícalo, y cuando le tiraba el más seguro agarrón, cayó la paloma como piedra entre las ramas de un piquillín… Por un instante la perdió de vista el cernícalo de fina mirada, y se le achicó el corazón, pensando que su batalla era perdida. Pasando y repasando por sobre el piquillín, pudo, con el rabo del ojo, verle tan solo una plumita a la habilosa paloma, y al tiro se le dejó caer con todo el peso de su vuelo y con las garras tan abiertas… Se quedó con las plumas, porque la voladora ganó esos libres aires, haciendo las figuras de la culebrina. Así anduvieron, cernícalo y paloma, en lucha de vivezas, hasta que llegaron a la sierra más fragosa. Allí fue subir y bajar por quebradas y cañadones, en el más afanoso de los vuelos. En esta lucha de malicia anduvieron paloma y cernícalo, sin darse resuellos ni treguas. Al fin desembocaron en un abra cultivada, y ganaron una tupida arboleda, y fue subir a la copa de esos árboles altísimos y bajar al tronco, al ras de las hojas. Subieron y bajaron, pegaditos a las ramas, en un continuo volar malicioso y sin descanso. Ya la paloma se puso a dar vueltas alrededor de cada árbol y tan pegada a la ramazón que las dos aves dejaban plumas en las ramas avanzadas… Atinó a volverse el cernícalo y se topó con la paloma, pecho con pecho, y le clavó sus garras con furor inmenso. Se le escurrió la perseguida, pero fue para llegar hasta el altillo del inmenso caserón del Cuerpo sin Alma y caer en medio del patio. Por el pico echaba sangre, y en su desesperación la batía con las alas. De atrasito cayó el cernícalo de la sierra, y a su lado se dejó estar hasta verla morir y quedar dura. «Dios y un hombre», se oyó decir, y al momento retomó su figura el mozo. Corriendo llegó la niña princesa con su cantarito de agua, y fue calmarle la sed y rociarle tanta herida. La niña le peinó esos cabellos revueltos con el peine de sus dedos finos y lo consoló con palabras animosas y le dejó un beso en la frente. El mozo tuvo fuerzas para pararse y ceñirle un abrazo y devolverle el beso. «¡Dueña de mi alma!», le dijo con palabras rendidas de quien tanto ha luchado, y ya juntó sus acabadas fuerzas y, al pasito, ganó los corrales del rey, y en cuanto enfrentó a su recado cayó dormido como piedra.

La niña princesa volvió a los aposentos, pero apenitas se asomó a la alcoba del Cuerpo sin Alma. Mucho tuvo que afinar sus oídos para saber que todavía respiraba el enfermo. Quería levantar un resto de voz, en un vano pedir de agua. Así penaba esas horas de larga agonía. La niña princesa le aseguró la puerta y se retiró a dormir.

Al otro día, antes de que asomara el sol, se levantó el mozo y sacó del corral las flacas haciendas del rey. Las llevó hasta las pircas divisorias de esos peladeros con las verdes potreradas del Cuerpo sin Alma y abrió portillos en esas murallas. Por allí pudieron pasar las vaquitas y ovejas, que ya se morían de flacas, y ¡era de verlas gozar en esos alfalfares en flor! Apenas se dejó estar un momento el mozo, mirando retozar entre la abundancia esos costillares sumidos; pero, muy luego, se paró frente a la paloma muerta. Se santiguó y se encomendó a Dios y se puso a considerar los planes de su última batalla. Habrían unos setecientos pasos hasta la laguna que guardaba las retenidas potencias del Cuerpo sin Alma. Si el huevito que atesoraba la muerta paloma alcanzaba a entrar a esas aguas, recobrarían su vida todos los animales muertos en batalla y sanaría por completo el tirano, para gozar sus venganzas planeadas… Miró con el lleno de sus ojos aquellos suelos y tiró sus cálculos meditados. Ya se agachó y le hizo con la punta de su cuchillo apenas un ojalito en el costado de la paloma, y se dejó decir: «Dios y el yalguarás más ligero que en el mundo ha sido». No había acabado de convertirse en esta bestia de larguísimas patas, cuando ya estaba corriendo detrás de un blanco huevito que rodaba, escurridizo y malicioso, en demanda de la laguna de la vida… Se estiró el yalguarás con todo lo que le permitían sus fuerzas… Más se estiró corriendo, pero el huevito rodaba como una luz de ligero. Llegaron a unas barrancas y saltó el yalguarás para ganar camino, pero vido que el huevito se le salía de entre sus patas delanteras y ganaba un pedregal de piedritas blancas y redondas… «¡Ay!, se dijo el corredor de los barriales. Más que piernas, necesito fina vista». Y apenas si podía distinguir al huevito rodando por tanta bola de piedra. Allí se le cansaron los ojos entre los engaños de las piedritas blancas. Todas parecían huevos, y el pedregal entero parecía correr a la laguna. Se le desvariaron las miradas. Quería ser penetrante en un punto, pero el pedregal engañoso le robaba todo su mirar. Se le afiebró el seso y, ya alocado, se repartió en miradas ansiosas y desesperanzadas. Por fortuna se terminó el pedregal y desembocaron a un callejón polvoriento, y el huevo chiquito supo deslizarse entre el polvo y así alejarse en demanda de la laguna… El doble se estiró el yalguarás, viendo su batalla al perderse.

Ya las aguas estaban a pocas varas, ya ganaba la barranca el huevito, cuando el corredor, en los lindes de sus fuerzas, se estiró a más no poder… ¡Alcanzó a atrapar al huevito con la punta de sus uñas, al borde mismo de la laguna! Con gran cuidado lo apretó, y dijo: «Dios y un hombre», y se encontró hecho mozo con el huevito entre sus manos. Sudado y tembloroso, pensaba en lo poco que le faltó para perder todas sus luchas pasadas. Apenas si resolló un rato, pero siempre asegurando su presa con las dos manos, se encaminó para los palacios del Cuerpo sin Alma. En llegando, la niña princesa le abrió los portales y lo guio hasta el cuarto del tirano en agonía. «¿Conoce esta prenda?», le gritó el mozo al Cuerpo sin Alma, enseñándole el huevo de paloma. El enfermo medio hizo crujir sus huesos y quiso levantar la cabeza con un ojo abierto. «Sí… señor», pudo decir en un afanoso resollar. «¿Qué me da si le devuelvo esta prenda?», lo tentó el mozo. «Todo… lo… que… tengo», pudo responderle el tirano, con un hilito de voz. «Se la daré, le dijo el mozo tentador, si me confiesa dónde guarda las llaves de las compuertas y de sus riquezas». El Cuerpo sin Alma pudo hacer señas que estaban debajo de su almohada, y quiso estirar la mano para recibir el tesoro que guardaba su alma, su poder y su gloria…

El mozo se le acercó más, celando su conquista con sus dos manos y de un certero golpe se lo reventó en la frente. El agonizante dio un grito y la última de sus boqueadas…

Retiró el mozo las llaves de abajo de la almohada del Cuerpo sin Alma, y, tomados de la mano con la niña princesa, recorrieron las compuertas de piedra y fierro, y largaron las aguas a los acequiones y canales que repartían sus caudales por mil acequias regadores del pueblo. Al ver esta suspirada novedad, salieron todos los vecinos y corrieron la voz: «¡Agua! ¡Viene agua!», se decían, maravillados. Se asomaron viejos y jóvenes a las calles y recogieron, ansiosamente toda el agua que pudieron, en botijones lebrillos y cuantos cacharros encontraron a mano. No quedó balde viejo sin llenarse, y hasta pozos cavaron para almacenar agua por más tiempo, creyendo todos que el Cuerpo sin Alma se habría descuidado por un momentito con sus compuertas… Y seguía viniendo más agua y cada vez con más fuerte correntada, y ya algunos empezaron a querer regar sus agonizantes frutalitos, y quien, más aprovechado, abrió los surcos de su reseca huerta para lograr la fiesta de la buena nueva. Como vieran que seguía viniendo más y más agua por todas las acequias, ya atinaron hasta a largar la corriente a los secadales que fueron potreros, para que volvieran a reverdecer. Agua y más agua corría por todos los acequiones, hijuelas y acequias regadoras, y la correntada seguía viniendo, cada vez más abundosa y alegre. Fueron echadas al vuelo las campanas y se armaron procesiones de creyentes que recorrieron las principales calles del poblado.

Fue tanta la bullaranga, el alboroto y el regocijo, que hasta el mesmo rey se asomó al balcón de su altillo, y agarrándose la corona, que no se la llevara el viento, preguntó a una vieja vecina qué era lo que pasaba con tanto triquitraque…

«¡Agua! ¡Agua! ¡Agua!», oyó que decían mil bocas afiebradas, y vio que todos se afanaban por recoger sus poquitos en cuanto cacharrito viejo tuvieran a mano. Esto alcanzó a oír y ver el rey, y ya bajó las escaleras en cuatro saltos, agarrándose la corona; y ya barajó una pala también y se puso a hacer un tapón en la hijuela que pasaba por frente de su palacio, y mandó toda el agua a sus peladeros por la acequia regadora. Vino un vecino y le reclamó para que dejara pasar un poquito para los regantes de abajo, pero el rey, haciéndose más que sordo, se plantó sobre el tapón y de ahí no lo sacaban ni con cuatro yuntas. Ya ordenó a gritos que saliera la banda de música por todo el pueblo y tocara lo que pidieran. Y mandó tirar gruesas de cuetes y voladores, y como siguiera corriendo el agua por toditas las hijuelas y derramándose por esas calles, el vecindario se trabó en la apurada repartija y no quedó viejo ni vieja que no anduviera haciendo tapones y reabriendo esas acequias, ya borradas por el olvido.

Mientras se refrescaban esos secadales y se tejían mil discusiones por quién aprovechaba más esa bendición caída del cielo se les apareció el mozo, en soberbio pingo, con la niña princesa en ancas, frente a los palacios del rey. Los rodearon todos, y el mozo se enredó queriendo decirles tanta cosa a los ansiosos. En eso estaban cuando el rey se subió al altillo y desde ahí les pegó el grito al mozo y a la niña princesa, que entraran ligerito los dos.

Subieron las escaleras el mozo y la niña, tomados de la mano, y le contaron al rey, a la reina y a las princesas, toda la relación de lo sucedido.

«Es de oyirlo y no creerlo», se repetía el rey, sujetándose la corona. «Yo lo vi peliar y desangrarse a este mozo por defender nuestra razón y provecho, y todo lo hizo llevado por su buen corazón y afán medianero», aclaró la niña princesa a su padre. «Por otra cosa también habrá sido, m’hija», le contestó el rey, clavándole la vista. La niña princesa bajó su mirar al suelo y se puso como guinda, «ratita…», rogó por fin la niña princesa, y no pudiendo seguir con el habla, se le arrimó a la oreja a su padre y allí le dejó unos secretitos; pero el rey se puso serio y comenzó que aquí y que allá, hasta que al fin medio quiso entrar en razón… La niña princesa le tomó la mano al mozo y, juntos, salieron al balcón del altillo, y el vecindario dejó palas y azadones para batir palmas de puro contento.

De repente, el rey se paró en el medio de la sala, lo trajo, de la cola de la casaca, aparte al mozo y le dijo: «¿Estás pero requetebién segurito que ha muerto, bien muerto para siempre y sin remedio el Cuerpo sin Alma?». «¡Más que seguro estoy, mi Socarrial Majestá!», le contestó el mozo. «¡Ah! ¡Ah!», es que se dijo el rey, hablando bajo con un pedacito de su boca. «¡Ah! ¡Ah!», se repitió, relumbrándole los ojos. Corrió escaleras abajo, agarrándose la corona, y salió al medio de la plaza. Allí se paro y comenzó a afinar el pecho para llamar la atención de todos. En cuantito se vido rodeado, largó su voz y proclamó a todo el vecindario, y mandó a su asistente que le trajera su caballo ensillado y su espada que cortaba un pelo en el aire. Cuando tuvo caballo y espada, montó y dijo con su tronadora voz de guerra: «¡A los palacios del Cuerpo sin Alma!», y el trompa tocó a degüello… La gente se hizo la sorda de puro miedo y algunos ganaron sus casas. «¡Los valientes que me sigan!», volvió a tronar el rey, y arrancó a media rienda en dirección a las casas del Cuerpo sin Alma… Se armó una gritadera tremenda… «¡No sigamos!», gritaban unos. «¡Es una temeridá!», respondían otros, y se formaron dos bandos. La mocedad más locona y pendenciera siguió adelante, y uno que otro viejón que había hecho la guerra a los godos y a los indios, también se sumó… Se armó como un medio batallón y, queriendo y no queriendo, llegaron hasta frente a los palacios del tirano, y allí, mientras unos se ponían amarillos, otros más resolutos echaban las puertas abajo, y el rey el primero, aturdiendo con sus gritos, entró y ya subió las escaleras, agarrándose con una mano la corona y con la otra empuñando su cortadora espada. Les gritó a los miedolentos que lo siguieran… Lo siguieron, y cuando entraron al cuarto del Cuerpo sin Alma, vieron al rey dele que dele traspasarlo con su espada… Ya lo sacaron al dijunto al gran patio y encendieron un fuego muy grande, y ahí lo tiraron y se ardió enterito toda la noche, y para que no quedara ni rastros, le aventaron hasta el poquito de ceniza que había quedado. Ya incendiaron el palacio también, para que no restara ni el recuerdo de tanta tiranía, y echaron abajo los tapiales de los potreros y entraron sus flacazas haciendas a esos pastos que era una gloria.

Así acabó tanta soportada guerra, mientras el agua volvía a cantar sin medida por los antiguos canales, acequiones y mil acequias diferentes… El vecindario se repartió la hacienda del Cuerpo sin Alma, y quien no se llevó una ternera enlazó un novillo, y así anduvieron al tira y afloja entre unos y otros. El mismo rey sacó ovejas y sacó vacas; sacó bueyes y sacó caballos, y no se quedó atrás con los novillos gordos, y para medio conformar a los murmuradores que nunca faltan, mandó carnear diez reses de las más gordas, y los asados con cuero se hicieron en el medio de la Plaza de Armas, para festejar tanto cambio y buena nueva.

No había pasado un mes, no se cumplían los treinta días ni se terminaban las cuatro semanas de la muerte del Cuerpo sin Alma, cuando el mozo y la niña princesa celebraron su casamiento. Vino el arzobispo, el cura y el sotacura, y los casaron en la misma sala del rey, y si grandes habían sido las fiestas por la muerte del tirano, más grande fueron ahora y más gozó la mocedad del poblado, porque hubo bailes y carrera de sortijas, y fuegos de artificio y alegres bodegones con huasos de la sierra y gauchos de las pampas…