La literatura alemana tiene en Alfred Andersch uno de sus talentos más sólidos e independientes.

ALFRED ANDERSCH,

texto de solapa escrito por él

Al literato Alfred Andersch no le faltaron durante su vida éxitos ni fracasos. Hasta 1958, el año de su «emigración» a Suiza, ocupó como director de redacciones de radio, editor de la revista Texte & Zeichen y destacado columnista de Alemania (escribe él mismo a su madre),[115] uno de los puestos clave en la vida literaria que se desarrollaba en la República Federal. Luego, en parte por intenciones programáticas, en parte involuntariamente, se fue quedando cada vez más al margen. Por un lado, conceptos como periferia, aislamiento, liberación y huida determinaban en gran parte la imagen que Andersch había trazado de sí mismo; por otro, ello no cambiaba nada el hecho de que, como muestra ahora el material biográfico disponible, estaba en realidad más necesitado de éxito y dependía más de él que la mayoría de sus colegas contemporáneos. De las cartas a su madre resulta que la opinión de Andersch, en lo que se refería a la importancia de su trabajo, era todo menos modesta. «La emisión sobre Jünger será toda una sensación»; la obra de actualidad contra el antisemitismo que escribió en 1950, «lo mejor que he emprendido nunca… mucho mejor que el El profesor Mamlock de Friedrich Wolf»; en Munich, Andersch se ve «como el hombre de moda»; la editorial, durante la Feria del Libro de Frankfurt, «organizará una gran recepción» con motivo de la publicación de su novela Zanzíbar, sobre la que, por cierto, como dice en la misma carta a su madre, el profesor Muschg, «el más destacado historiador de la literatura que tenemos…, ha emitido un juicio maravilloso». Luego Andersch está otra vez «en medio de una gran obra de teatro radiofónica», escribe «un gran relato nuevo» o ha concluido «una gran emisión de radio». Y cuando Ein Liebhaber des Halbschattens (Un amante de la penumbra) aparece por entregas en el Nene Zürcher Zeitung, señala a su madre que «esa publicación exclusiva… (sólo acepta) lo mejor».[116] Esas declaraciones no son sólo características de la obsesión legitimadora que determina la relación de Andersch con su madre, sino también de su propio deseo de éxito y publicidad, en llamativa contradicción con la idea de un heroísmo privado y anónimo que, como emigrante interior, gustaba de propagar en sus libros. «Grande» es, en cualquier caso, la palabra operativa en la autovaloración y autopresentación de Andersch. Quería ser un gran escritor que escribe grandes obras y va a grandes recepciones y, en lo posible, en esas ocasiones, deja en la sombra a cualquier rival, como por ejemplo en Milán «donde Mondadori —dice Andersch en el relato de su éxito— nos dio una recepción a mí [obsérvese el orden de prioridad] y al escritor francés Michel Butor», en la que él, Andersch, habló «en italiano durante veinte minutos», cosechando un «aplauso atronador», mientras Butor, que habló luego «en francés», tuvo que quedarse al parecer sin aplausos.[117]

El modelo del gran escritor que orientó desde el principio a Andersch era, como es sabido, en lo que se refiere a comportamiento interno y orientación, el de Ernst Junger, que había salido de la época hitleriana, a cuya instauración había ayudado, como distinguido aislacionista y defensor del Occidente. En lo que se refería al éxito y la fama literarios, Thomas Mann era la instancia decisiva. Son reveladoras al respecto las reminiscencias de Hans Werner Richter, en las que dice de Andersch: «Era ambicioso. No ambicioso como otros, no, su ambición iba mucho más allá. Los pequeños éxitos los consideraba naturales y no los estimaba especialmente, su objetivo era la fama, no la fama ordinaria. Esa la daba por descontada. Su objetivo era la fama que sobrepasa el tiempo y el espacio y la muerte. Hablaba sin reservas al respecto, sin ninguna ironía. Una vez, muy al principio, cuando los dos publicábamos aún Der Ruf (El grito),[118] dijo ante un gran círculo de colaboradores y amigos que no sólo igualaría a Thomas Mann, sino que lo superaría. Todos los que se sentaban a su alrededor callaron perplejos. Nadie dijo nada, y Fred ni se inmutó a causa del silencio que se había producido, sin duda lo consideró como asentimiento».[119] Y realmente, los cálculos de Andersch parecieron salirle bien al principio. Las cerezas de la libertad desencadenó una controversia considerable y se convirtió, en gran parte por ello, en un gran éxito. «En muy poco tiempo —escribe Stephan Reinhardt— el nombre de Andersch estaba en boca de todos… en la República Alemana».[120] Andersch recibió también, como comunicó a su superior el director Beckmann, cartas de aprobación de «los mayores intelectos del país».[121] La línea de éxito continuó con Zanzíbar. El eco es grande, el elogio prácticamente unánime. Como máximo, se expresaron dudas matizadas, pero no se aludió en ninguna parte a los puntos neurálgicos del texto. Se pensaba ya que el Tercer Reich había sido «literariamente superado».[122] Sólo cuando las debilidades conceptuales y estilísticas de Andersch resultaron imposibles de pasar por alto con la publicación de la novela La pelirroja la crítica se dividió en dos campos. Koeppen elogió el libro como «una de las novelas más dignas de ser leídas de este siglo»;[123] Reich-Ranicki, en cambio, la describió como una mezcla poco apetecible de mentiras y kitsch.[124] El éxito comercial —prepublicación en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, altas cifras de venta, planes prometedores de filmación— permitió a Andersch al principio hacer caso omiso de las críticas destructivas calificándolas de producto de periodistas envidiosos, sobre todo porque Reich-Ranicki no tenía entonces la influencia que tendría años después. En gran parte imperturbable, aunque cada vez más preocupado por la objetividad, Andersch trabaja para afirmar su derecho a la fama. Sus obras menores de la primera mitad de los sesenta —comedias radiofónicas, relatos, ensayos, descripciones de viajes— dan testimonio de ello. Cuando finalmente aparece en 1967 Efraim, la crítica vuelve a polarizarse. Por una parte, el libro es elogiado hiperbólicamente como obra de «la más alta inteligencia artística» y como «novela del año»;[125] por otro, los críticos que marcan la pauta no tienen pelos en la lengua. Rolf Becker, Joachim Kaiser y Reich-Ranicki censuran, entre otras cosas, el pretencioso estilo Stuyvesant de la novela y hablan de kitsch y de sensacionalismo. Andersch se siente tan ofendido por esa acogida desfavorable, que, como nos informa su biógrafo, todavía dos años después se niega a que su nombre se relacione de ningún modo con la exposición, organizada por Marcel Reich-Ranicki, del «Kuratorium Unteilbares Deutschland» (Fideicomisarios de la Alemania Indivisible).[126] «Una presentación en una exposición “organizada” por ese señor —escribió Andersch— la consideraría como una difamación».[127] Tales reacciones cargadas de resentimiento no son de extrañar, habida cuenta de la distancia existente entre las grandes pretensiones literarias de Andersch y el reproche de ser un chapucero. Por lo demás, no habría nada que objetar a la furiosa negativa de Andersch, si no se hubiera mostrado dispuesto a transigir en la primera ocasión. Así, cuando Reich-Ranicki dedica un elogio a Mein Verschwinden in Providence (Mi desaparición en Providence) e incluye un relato de Andersch en su antología Verteidigung der Zukunft (Defensa del futuro), escribe inmediatamente a ese ser tan aborrecido, quizá en gran parte también con la esperanza de que acogerá más indulgentemente su próxima obra importante, Winterspelt, que debe publicarse pronto. Cuando Reich-Ranicki, el crítico del Frankfurter Allgemeine Zeitung, con quien creía poder contar, cuatro días después de la crítica despiadada de Rolf Michaelis en Die Zeit, el 4 de abril de 1974, se manifestó también muy negativamente y sugirió en una frase final que el libro no merecía el esfuerzo de su lectura, Andersch lo consideró como la máxima afrenta y, como cuenta su biógrafo, pensó en la posibilidad de querellarse contra Reich-Ranicki. «Winterspelt —escribe Reinhardt— tenía que hacerlo famoso… y entonces le ocurría aquello».[128]

Inevitablemente, esa breve sinopsis del éxito y el fracaso del escritor Alfred Andersch plantea la cuestión de cómo deben entenderse las contradicciones de la crítica. ¿Es Andersch uno de los escritores más importantes de los decenios de la posguerra, como entretanto se acepta en general, a pesar de las críticas en parte muy duras, o no lo es? Y, si no lo es, ¿de qué tipo es su fracaso? Las deficiencias de su obra, ¿son sólo deslices estilísticos o son los síntomas de una malaise más profunda? La germanística, que a diferencia de la crítica del día apenas tuvo que objetar nada a la obra de Andersch, se expresó sobre la cuestión con la característica cautela del gremio. Entretanto se han publicado por lo menos media docena de monografías sobre Andersch, sin que se haya puesto en claro aún qué clase de escritura practicaba realmente. En particular, nadie (tampoco los críticos que lo criticaron) ha intentado reflexionar sobre el compromiso, claramente manifiesto, de Andersch, ni sobre los efectos de ese compromiso en la literatura. Según una vieja máxima (de Hölderlin, si no me equivoco), mucho depende del ángulo dentro de una obra de arte, pero no menos del cuadrado que hay fuera de ella. En consecuencia, quiero decir algo primero sobre las decisiones que tomó Andersch en diversos momentos cruciales de su vida, y de la transformación de esas decisiones en su obra literaria.

En Las cerezas de la libertad, una actitud esencialmente apologética domina sobre la necesidad del autor, a veces, de hacer una confesión sin reservas. La memoria actúa muy selectivamente, se omiten totalmente cosas complejas y decisivas, se retocan con cuidado las distintas imágenes. Ello no está por completo de acuerdo con la objetividad anunciada por el subtítulo «Un informe». Extrañamente vacías y superficiales parecen las apenas tres páginas en que Andersch resume sus tres meses de encarcelamiento (hasta mayo de 1933) en el campo de Dachau. La organización del texto lo justifica, al llevar esas tres páginas al lugar en que Andersch, encarcelado por segunda vez, yace en una celda de la dirección de policía de Munich y, presa del pánico, recuerda los meses que pasó en Dachau. Es casi como si no pudiera recordar realmente, ni entonces, ni más tarde, lo que sin duda debió de ver allí. El episodio, si puede llamarse así, de Goldstein y Binswanger, los dos judíos «muertos al intentar huir» («El ruido, como un látigo, cayó sobre nosotros mientras estábamos sentados sobre tablas entre los barracones, comiéndonos nuestra sopa de la noche»),[129] tiene de algún modo el carácter de un recuerdo encubridor que permitía expulsar los espantosos detalles de la vida en el campo. La confesión del miedo que sintió aquella tarde en la dirección de policía de Munich y que le hizo estar «dispuesto a decir —como escribe—, lo que se me hubiera pedido»[130] tiene en cambio el sello de la autenticidad y es uno de los momentos más impresionantes del libro, porque Andersch renuncia a toda autoestilización. Cualquiera que sea el baremo que se aplique, en el pasaje de que se habla resulta evidente en todo caso que Andersch, a diferencia de la abrumadora mayoría de sus contemporáneos, ya en el otoño de 1933 no se podía hacer ilusiones sobre la verdadera naturaleza del régimen fascista. Por otra parte, ese «privilegio» arroja una luz sumamente dudosa sobre su «exilio interior» en los años que siguieron.

Si se acepta la afirmación de Andersch de que, en el momento de su encarcelamiento, a causa de su juventud e inexperiencia, «la idea de huir al extranjero»[131] no pasó por su cabeza ni un momento, y si se acepta además que, en la época inmediatamente posterior a su salida de la cárcel, se encontraba en un estado de parálisis interior en que no era capaz de considerar la emigración, todavía queda por explicar por qué no aprovechó en un momento posterior, entre 1935 y 1939, las diversas posibilidades que se le ofrecieron de ir a Suiza o más bien de quedarse allí. En una entrevista dos años antes de su muerte dice abiertamente, por primera vez, que se equivocó. «Lo que hubiera podido hacer, pero no hice: hubiera podido emigrar. En una dictadura, pasar a la emigración interna es la peor de todas las posibilidades». [132] Lo que la confesión sigue callando son las razones que lo movieron a quedarse en casa. Resulta también dudoso si Andersch, en cualquier sentido, puede incluirse en la emigración interior, aunque se tenga en cuenta que pertenecer a esa asociación no era muy difícil. Hay muchas cosas que hablan en favor de que esa emigración interior de Andersch fuera en realidad un proceso profundamente comprometedor de adaptación a las condiciones dominantes. En Las cerezas de la libertad dice que los domingos y festivos se refugiaba en lo estético, que le permitía «celebrar en el barniz de las veladuras de Tiepolo el redescubrimiento de mi alma perdida».[133] En los días laborables aquel joven sensible trabajaba «ante la contabilidad de una empresa editorial» y por lo demás hacía caso omiso de la sociedad que, como dice, «levantaba a mi alrededor la estructura del Estado totalitario».[134] Teniendo en cuenta que la empresa editorial Lehmann de la Paul-Heyse Strasse, en la que trabajaba Andersch, estaba en la vanguardia de la política nacionalista, las cuestiones y la higiene raciales, no debía de ser muy fácil pasar por alto las prácticas totalitarias que continuamente se extendían. Stephan Reinhardt describe con razón a la empresa Lehmann como «célula germinal e incubadora del racismo»,[135] pero no se pregunta cómo puede armonizarse el trabajo en una editorial de esa índole con la idea de sí mismo como emigrante interior, que al fin y al cabo hubiera podido encontrar también un empleo en una empresa de jardinería, quizá más apropiado para la creciente necesidad, que su biógrafo señala sin ironía, de «sumergirse en la Naturaleza, la inspiración y una nueva creación».[136]

La más importante omisión en el Bildungsroman que Andersch recapitula en Las cerezas de la libertad es la historia de su matrimonio con Angelika Albert. Reinhardt cuenta que Andersch se casó con Angelika, perteneciente a una familia judía alemana, en mayo de 1935, para protegerla de las consecuencias de las leyes de Nuremberg, que entraron en vigor en septiembre de ese año, aunque admite también que «el atractivo erótico» de Angelika y el ambiente en que vivía —los Albert eran una familia de la alta burguesía de cierto renombre— pudieron inducir a Andersch a ese matrimonio.[137] El argumento de que Andersch quiso proteger a Angelika Albert no se sostiene, sobre todo porque, desde febrero de 1942, después de separarse de ella y de la hija venida al mundo, comenzó también a insistir en el divorcio, que tuvo lugar un año más tarde, el 6 de marzo de 1943. No hace falta explicar con detalle a qué peligro quedó expuesta con ello Angelika, en una época en la que importaba menos la entrada en vigor de las leyes raciales que la aplicación más rápida posible de la Solución Final. Idl Hamburger, la madre de Angelika, había sido ya «transferida» del campo judío de la Knorrstrasse 148 de Munich a Theresienstadt, de donde no regresaría. Stephan Reinhardt observa ingenuamente que a Andersch lo afectaron profundamente las circunstancias en que tuvo que iniciar el divorcio, pero no da ninguna información sobre cómo le afectaron. Al lector imparcial de la biografía de Reinhardt le parecerá por el contrario que Andersch, en ese año, se ocupó principalmente de reorganizar su vida. Quería a toda costa destacar como escritor y, con ese fin, se ocupaba con insistencia de su admisión en la Reichsschrifttumskammer, que era la condición previa para toda publicación literaria. Entre los documentos exigidos estaba, entre otros, una certificación del origen del cónyuge. Andersch somete su solicitud el 16 de febrero de 1943 ante el administrador cultural del Gau de Hesse-Nassau y, tres semanas antes del momento real de su divorcio, escribe, en la casilla correspondiente al estado civil, «divorciado». Stephan Reinhardt, a quien debemos esas preocupantes revelaciones,[138] da el asunto por zanjado mencionando una comunicación verbal de Martin, hermano de Andersch, en el sentido de que éste, como ya se ha dicho, estaba en un grave conflicto moral por su divorcio, pero, por otra parte, «su propio desarrollo era más importante».[139]

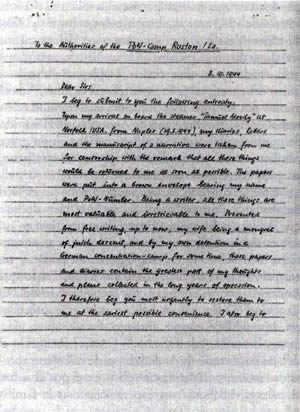

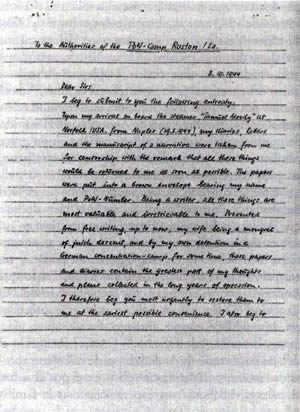

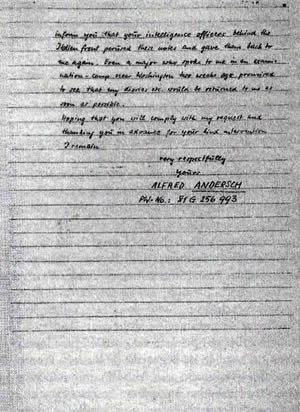

En qué consistía ese propio desarrollo no es fácil de averiguar. Sin embargo, parece más bien dudoso que Andersch estuviera a punto de convertirse en un asilvestrado y resistente interior. Alemania se encontraba en 1941-1942 en el apogeo de su poder, y no era previsible el fin del Reich milenario. En lo que Andersch escribía entonces, por ejemplo el relato Der Techniker (El técnico), se habla mucho en consecuencia de caudillaje, sangre, instinto, fuerza, alma, vida, carne, herencia, salud y raza.[140] Cómo habría sido el desarrollo literario de Andersch puede calcularse aproximadamente a partir de ese relato, en el que el autor, al parecer, «elabora» sus experiencias con la familia Albert. La pintora Gisela Groneuer, con la que Andersch, ya durante su separación de Angelika, planeaba una vida artística en común y que, como escribe Reinhardt le dio «nuevos impulsos»,[141] lo empujaba a realizar su potencial creador. Como ella tenía buenas relaciones con los funcionarios del Partido, que le permitieron en 1943 hacer sendas exposiciones en Prüm, Luxemburgo y Coblenza, puede no ser totalmente irrelevante, dadas las circunstancias. Lo que hubiera podido resultar de la colaboración de la pareja Groneuer/Andersch con otros auspicios que el de la caída del Tercer Reich debe quedar naturalmente abierto. Como nota final a esta historia de separaciones y emparejamientos germano-judíos o germano-alemanes, debe decirse aún que el prisoner of war (POW) Alfred Andersch solicitó el 8 de octubre de 1944, de las autoridades de Camp Ruston (Louisiana), que le devolvieran los documentos y el manuscrito que le habían sido incautados. El principal argumento de su escrito decía así: «Prevented from free writing, up to now, my wife being a mongrel of jewish [sic] descent… and by my own detention in a German concentration-camp for some time, these papers and diaries contain the greatest part of my thoughts and plans collected in the long years of oppression [sic].»[142] Lo espeluznante de este documento es la agresiva afirmación de ese hombre, la aterradora calificación de Angelika —de un modo u otro inspirada por la perversión alemana— de «a mongrel of jewish descent» y sobre todo el hecho de que Andersch no vacila en volver a reclamar ahora como «my wife», a pesar del antiguo divorcio, a Angelika, a quien negó en su solicitud de ingreso en la Reichsschrifttumskammer. Difícilmente hubiera podido imaginar una artimaña más miserable.

La segunda parte de Las cerezas de la libertad se ocupa casi exclusivamente de la carrera militar de Andersch y de su terminación al desertar. Andersch fue llamado a filas por primera vez en 1940 para incorporarse a un batallón de la guardia de Rastatt. Pronto se encuentra estacionado en el Alto Rin, mirando a Francia al otro lado. Con una franqueza insólita, y en sus escritos, por desgracia, infructuosa, escribe en su relato que «en aquella época ni siquiera deseaba desertar. Había caído tan bajo que consideraba posible la victoria alemana».[143] En el curso de los dos años siguientes, no debió de haber muchos motivos para que Andersch cambiara de forma de ver las cosas. Más bien debió de confirmarse en ella, en la medida en que se hizo evidente que no se podía hacer nada contra Alemania. Nada debía de estar más lejos de Andersch que la idea de la resistencia, y no se puede excluir en absoluto cierto grado de identificación oportunista con el exitoso régimen. Martin Andersch no habla sin motivo, como observa Reinhardt discretamente en una nota al pie, de una «fase de inestabilidad»[144] de su hermano. El hecho de que Andersch, en la primavera de 1941, invocando su reclusión en un campo de concentración, consiguiera volver a la vida civil difícilmente puede considerarse un acto de resistencia,[145] lo mismo que no se le puede culpar de no estar ansioso por ir al frente. Cuando, en 1943, recibe la segunda orden de incorporarse, escribe a su madre que va a intentar ser aceptado como oficial de reserva.[146] Más tarde se esfuerza por conseguir un puesto cómodo en el Ministerio del Aire. Por otra parte la «atmósfera de vagancia»[147] de la compañía de reserva a la que es asignado le ataca los nervios. Todo es precisamente una cuestión de punto de vista. Por lo demás, las cosas no están tan mal, porque Andersch, a pesar de todos sus esfuerzos, es enviado finalmente a la guerra. Sí, puede decirse que, al principio, se sintió muy agradablemente sorprendido. Con su jefe, según informa a su madre en casa, va en moto por el soleado Sur. «Pisa, la torre inclinada, la catedral y… un inaudito paisaje italiano con espléndidas fachadas hacia el Arno pasan silbando a mi lado. En una pequeña aldea encantadora nos alojamos… la noche es suave y cálida, y no falta la botella de Chianti. Y para todo esto hay que ser soldado al cien por cien. Pero es divertido».[148] Ese es el verdadero tono de la época, por el que puede determinarse el contenido real de Las cerezas de la libertad. Hay un concepto más exacto de la historia del desarrollo de Alfred Andersch que la obra literaria que ha hecho de ella. El turismo de guerra es la escuela preparatoria para otros viajes por el mundo, y Andersch no es el único pequeñoburgués alemán que se dedicó a él con cierta exaltación. «Es colosal —escribe en diciembre de 1944 desde Louisiana a su casa— todo lo que he visto este año».[149] Ante ese trasfondo, la elaborada descripción de la deserción como un momento de autodeterminación existencial pierde algo de su brillo hemingwayano, y Andersch aparece sencillamente como alguien que —y nadie se lo tomará a mal— se perdió entre los matorrales en cuanto tuvo una buena oportunidad.

En los años de después de la guerra, Andersch aparece por primera vez ante el público como director y editorialista de la revista Der Ruf, y ese debut es apenas menos comprometedor que su prehistoria más o menos privada. En una tesis doctoral publicada en 1966 por una editorial de la Alemania Occidental, 1945 oder die «neue Sprache», (1945, o el «Nuevo lenguaje»),[150] Urs Widmer demuestra con abundantes pruebas, en un capítulo de unas treinta páginas, que los artículos escritos por Richter y Andersch, casi sin excepción, se inspiran en el período anterior a 1945. No es que la comprobación fuera difícil, ya que Der Ruf es un auténtico glosario y registro del lenguaje fascista. Cuando Andersch escribe en el primer número (agosto de 1946) que «la juventud europea… librará una lucha fanática contra todos los enemigos de la libertad»,[151] se trata sólo de una variante del mensaje de Año Nuevo en que Hitler anuncia su decisión de librar la lucha decisiva que aguarda «con el mayor fanatismo y hasta sus últimas consecuencias».[152] No es éste el lugar para explayar otra vez el material que podría citarse de casi cualquier extracto de los artículos de Andersch; hay que constatar, sin embargo, que la corrupción lingüística y la adicción a un patetismo vacío que se muerde la cola es sólo un síntoma externo de una retorcida condición mental, que se refleja también en los contenidos. La asombrosa prepotencia con que Andersch, quien, mirándolo bien, había pasado una guerra bastante cómoda, asume ahora el papel de portavoz de «los luchadores de Stalingrado, El Alamein y Montecassino», a los que, en sus comentarios al proceso de Nuremberg, absuelve de toda participación en la culpa de los crímenes de Dachau y Buchenwald,[153] no es un lapsus aislado; más bien, esa contribución hecha, con un valor sin inhibiciones, al mito que estaba surgiendo de la inocencia colectiva de la Wehrmacht concuerda por completo con las posiciones mantenidas por Der Ruf. Hay que señalar también que Andersch, que normalmente tomaba buena nota de lo que se escribía sobre él, no conoció al parecer el libro de Widmer. Al menos, no se encuentra ninguna alusión al respecto en la bibliografía, investigada con mucho detenimiento, de Reinhardt. Tampoco en las monografías especializadas sobre Andersch (por ejemplo en la de Wehdeking y Schütz) se encuentra mención de la tesis de Widmer, que estorba un tanto la actitud neutralizadora de la germanística. El propio Andersch sólo conoce indirectamente a Widmer trece años más tarde, cuando Fritz J. Raddatz, al comienzo de una investigación, publicada en Die Ziet el 12 de octubre de 1979 con el título de «Wir werden weiterdichten, wenn alles in Scherben fällt…» (Seguiremos escribiendo cuando todo se haga añicos…), habla del trabajo de Widmer y de Andersch. En una declaración igualmente publicada en Die Zeit, Andersch, dicho sea en su honor, está de acuerdo sin reservas con Raddatz. Qué fue lo que motivó ese gesto es difícil de decir. Un poco sospechoso me resulta el exaltado elogio que Andersch dedica al autor del artículo: «No puedo recordar —dice— cuándo leí por última vez un artículo de política literaria de tanta brillantez» y también la frase: «precisamente… con los pasajes en que me critica… estoy totalmente de acuerdo. Hoy soy mucho más crítico en lo que se refiere a muchas manifestaciones de mis primeros tiempos (y no sólo de ellos) de lo que es Raddatz». Pruebas de esa afirmación con la que se cierra rápidamente un asunto desagradable no las hay, por lo que yo sé, a no ser que se tome por tal la oferta hecha por Andersch en ese mismo lugar de retirar su artículo sobre Thomas Mann que entretanto le resulta insoportable. Sin embargo, se puede considerar también la respuesta de Andersch a Raddatz como una confesión tardía y como un signo de que, en ese momento —unos meses antes de su muerte y muy in extremis— tal vez miró con cierto remordimiento la obra de su vida. La primera novela auténtica de Andersch después del relato autobiográfico Las cerezas de la libertad fue el libro Zanzíbar o la última razón, que evidentemente, visto más de cerca, resulta ser un trozo de vida traspuesto, concretamente el no incluido en Las cerezas de la libertad. La pareja central (Gregor y Judith) de la constelación de personajes del texto corresponde indudablemente a la pareja real Alfred Andersch y Angelika Albert. La diferencia consiste en que Andersch hace de Gregor el héroe secreto que él nunca fue, y que Judith no es abandonada, sino salvada por Gregor y llevada al exilio, aunque —«niña mimada de una rica familia judía»— [154] no se lo merezca realmente. Pocas cosas son más difíciles de negar que el resentimiento. Por lo demás, Judith es identificada como judía ya en su primera aparición en Rerik: «judía, pensó Gregor, es judía, ¿qué busca en Rerik?… Gregor reconoció enseguida el rostro; era uno de esos rostros judíos jóvenes que había visto con frecuencia en alguna asociación juvenil de Berlín o Moscú. Aquél era un ejemplar [sic] especialmente hermoso de un rostro así».[155] Y unas páginas más adelante se retrata de nuevo a Judith como «una joven de pelo negro… con el rostro hermoso, delicado y extraño de su raza [sic]… con el cabello suelto sobre una gabardina clara de corte elegante».[156] Como corresponde a una muchacha judía, Judith posee un atractivo especialmente erótico. No es de extrañar pues que a Gregor, en una de esas escenas de claroscuro típicas de Andersch, los sentidos le empiecen a vacilar. «Se acercó mucho a ella y le pasó el brazo izquierdo por los hombros. La unidad del rostro de ella se deshizo, él no podía reconocer sus ojos, pero en cambio sentía la fragancia de su piel, la nariz de ella pasó por su lado [sic], sus mejillas y finalmente sólo quedó su boca, su boca, todavía oscura, pero que, con una hermosa curva, vacilaba hacia delante y se disolvía».[157] Para que Gregor no olvide por completo la seriedad de la situación y tome las riendas a tiempo, Andersch hace que en ese momento la puerta de la iglesia se abra con un crujido. «Cuando lo alcanzó la luz de la linterna, había retrocedido ya dos pasos apartándose de Judith».[158] Junto a la frustrada historia de amor, la desconexión política de Gregor está en el centro de la novela Zanzíbar. El momento de la verdad le llegó al joven héroe un par de años antes, cuando participó como invitado en unas maniobras del Ejército Rojo: «Había visto la ciudad abajo, al pie de las colinas de las estepas, una confusión de cabañas grises en la costa de un mar de oro que se fundía… y el camarada teniente Jolshov… lo había llamado: ¡eso es Tarasokva, Grigory! ¡Hemos tomado Tarasovka! Gregor rió a su vez, pero le era indiferente que la brigada de tanques… hubiera tomado Tarasovka, de pronto se sentía fascinado por el dorado río fundido del Mar Negro y el trazo gris de las cabañas de la orilla, un plumaje plateado y sucio que parecía encogerse bajo la amenaza de un abanico de cincuenta tanques que retumbaba sordamente, de cincuenta nubes retumbantes de polvo de la estepa, de cincuenta flechas de polvo de hierro, contra las que Tarasovka levantaba el dorado escudo de su mar».[159] Hay que suponer que ese lujoso cuadro verbal tiene por objeto el despertar de la belleza del mundo a los ojos de alguien que hasta entonces estaba ciego. Hay que llegar luego a la conclusión de que es preciso equiparar esa vivencia impresionante en el sistema del texto con la revelación de una verdad superior que repudia la vida anterior del héroe (aquí, por lo tanto, su compromiso político). Sería necio negar que epifanías parecidas se han descrito válidamente en la literatura. Sin embargo, una cosa es que las palabras despeguen solas, y otra que se las sobrecargue por gusto, como en el pasaje aquí citado, con adjetivos rebuscados, matices de color, brillos de oropel y otros adornos baratos. Cuando un autor moralmente comprometido reclama el terreno de la estética como libre de valores, sus lectores deben reflexionar. París en llamas, ¡un espectáculo maravilloso! Ver desde el Main cómo arde Frankfurt, «una imagen atrozmente hermosa».[160] En Las cerezas de la libertad hay un pasaje que no tiene realmente nada que ver con el relato y en el que —ligeramente— se traza el programa de una nueva estética que, al parecer, se opone diametralmente a la estética despreciada por Andersch de «los escritores y pintores bellamente simbolistas».[161] Como su abogado se menciona a un tal Dick Barnett. Se sienta, dice Andersch, en una oficina de la Lockheed Aircraft Corporation de Burbank (California) y «dibuja» —hay que imaginárselo— «los contornos de la figura del caza reactor F-94». «Lo hace en primer lugar de acuerdo con cálculos detallados, es decir, con ayuda de su razón; pero sólo con pasión se puede crear una forma tan pura, una forma en la que tiembla aún la lucha secreta entre valor y miedo en el pecho de Dick Barnett, de lo que se deduce que Barnett, cuando la creó, estaba en el filo de la navaja. Un solo giro equivocado de la mente de Barnett… y el reactor F-94 no hubiera sido la acabada obra de arte que es. Y han contribuido, sin que Barnett lo sepa, los ambientes de Burbank (California), el rojo especial de un recipiente de gasolina en una estación de servicio, por la mañana, de camino hacia la fábrica de la Lockheed, o la línea del arranque del cuello de su mujer, bajo un farol de la calle, cuando, viniendo del cine, salieron del coche».[162] Ésa es pues la visión de Andersch de una Nueva Objetividad, de un arte que tiene como principio la estetización de las conquistas técnicas, la estetización de la política o al menos del derrotismo y, en definitiva, la estetización de la violencia y de la guerra. De modelo para ese pasaje elaborado sobre la creación de la forma pura sirvió sin duda la idea de Ernst Jünger de la virilidad armada. El hecho de que, a la inversa, la representación literaria de la feminidad debía de plantear a un discípulo de Jünger dificultades considerables, se muestra en la conjetura, tan romántica como dudosa, de que la fuerza creadora de Barnett se debía a ciertos ambientes, provocados, por ejemplo, por la línea del arranque del cuello de su mujer.

Probablemente Andersch hubiera hecho bien si, como el propio maestro, hubiera dado pruebas de reserva, porque con excesiva frecuencia desnuda su alma ante nosotros en los pasajes descriptivos en que presenta el cuerpo de la mujer en cada uno de sus libros. El punto más alto de la desfachatez, por hablar como Peter Altenberg, lo alcanza al respecto en la novela La pelirroja, publicada a finales de los cincuenta, y, como siempre, también en ella se encuentran dos modelos distintos de presentación. El rostro femenino se presenta regularmente, en los pasajes especialmente sentimentales, según los modelos de un anuncio de champú o de Coca-Cola: el viento y la cabellera que se agitan es una marca inconfundible. El experto en publicidad de Mouson-Lavendel sabe cómo se hace. Por ejemplo: «… en el momento mismo en que ella salió del nicho, el viento sopló sobre su cabello y lo echó hacia atrás con un solo movimiento, de modo que se formó una ola plana de rojo oscuro, y fue la forma de esa ola, que descendió ligeramente de lo alto de su cabeza para volver a lanzarse hacia arriba y acabar en una maraña de rojo radiante como la espuma, como la espuma de la ola de un mar rojo oscuro, fue el movimiento indomablemente suave, lacónico y finalmente abanicante extinguido de ese rojo pompeyano oscuro, pero no oscuramente negro, sino sólo mezclado de negro, de carbón, el que se hundió un tanto, reflejándose sólo en el hilado trasparente de sus márgenes, aquel movimiento cautivado por un signo, por una señal, de una partícula de un mar pompeyano contra el fondo del más puro azul que podía ofrecer el cielo sobre Venecia… fue eso lo que entró en los nervios ópticos de Fabio como una estrofa».[163] Andersch antepuso a su novela veneciana una frase de Monteverdi. Dice así: «El compositor moderno escribe sus obras construyendo sobre la verdad». Quien quisiera tomarse la molestia de determinar la relación entre verdad y composición en las líneas citadas, llegaría con certeza a la conclusión de que, en lugar de la verdad, ha aparecido la mentira y en lugar de la composición una forzada palabrería. No menos cursis y, además, lascivas de una forma sumamente desagradable, son las descripciones estereotipadas de Andersch de la intimidad física, que funcionan más o menos según el siguiente esquema: «Ella lo abrazó y lo besó; mientras ella tenía los brazos alrededor de su cuello, él sintió la calidez viva y delicada de su cuerpo, la delgada película radiante que trazaba los contornos de sus hombros, sus brazos, su busto, mucho más insistentemente de lo que el suave aroma de su perfume y la seda blanca y negra de su camisón y su bata permitían. Era tan pequeña y delgada como su hermana, pero mientras Celia era sencillamente delgada, Giulietta era casi flaca. Flaca y eléctrica».[164] Los ingredientes utilizados aquí —calor corporal que rebosa, aromático perfume, contorno de los hombros, la película radiante que no se sabe qué es y la imposible palabra «busto»— se combinan en una confusa ilusión de voyeur, de un autor omnisciente —ella lo abraza, él siente…— que se mezcla invisible en la escena que ha organizado para su propia gratificación. El hecho de que la novela La pelirroja, además de esos pasajes penosos, tenga por tema el bien conocido pasado alemán y se cite Auschwitz como una especie de telón de fondo completa la obscenidad de ese trozo de literatura irremediablemente malogrado. Varias veces se ha tratado de salvar La pelirroja con el argumento de que los críticos alemanes que atacaron el libro no comprendían las reglas del suspense de la novela de género anglosajona, ni la atmósfera llena de vida del neorrealismo italiano, cuyos procedimientos habían guiado a Andersch.[165] A eso hay que decir por una parte que entre el kitsch veneciano de Alfred Andersch y el jardín de los Finzi-Contini hay verdaderos años luz; y por otra, que una literatura de género, que en sus mejores ejemplos puede satisfacer sin duda altas pretensiones literarias, no puede citarse en el caso de una novela que se presenta con grandes pretensiones para caer luego en los abismos de la literatura de quiosco.

Efraim fue desde el principio un proyecto ambicioso, con el que Andersch tenía la intención de asegurarse definitivamente un puesto en la vanguardia de los novelistas alemanes. Varios años duró el trabajo en el libro, entre otras cosas probablemente también porque Andersch quería estar seguro de no volver a mostrar las debilidades que la crítica había señalado en su última novela. Realmente, el lector tiene al principio la impresión de estar ante una obra más seria y más sólidamente trabajada. Sin embargo, la obra no resiste un examen más detenido. Como es sabido, Efraim trata de un periodista inglés de origen judío-alemán que, después de casi un cuarto de siglo, vuelve a su ciudad natal de Berlín para investigar sobre Esther, la hija desaparecida de su jefe y colega Keir Horne. La historia de la hija perdida (y, como Efraim nos explica, traicionada por su padre) es dejada de lado en el texto, por decirlo así, y presentada de una forma que, por paradójico que pueda parecer, permite al autor no darse cuenta de que, con ella, está tocando el trauma de su propio fracaso moral. Entre el personaje narrador Keir Horne y el escritor Andersch no hay ninguna relación de identificación. Muy lejos de reconocer a su alter ego en Keir Horne, que debió de «engendrar a Esther en 1925, cuando se ligó a una de las más bellas mujeres del Berlín de entonces»,[166] elige a George Efraim como representante. Mejor dicho, se introduce en él y se ensancha sin escrúpulos, hasta que, como el lector comprende poco a poco, ya no existe George Efraim, sino sólo un autor que ha conseguido meterse en el lugar de la víctima. La piedra de toque para esta afirmación es el lenguaje utilizado en la novela, compuesta únicamente de las notas de George Efraim. George Efraim escribe en alemán, su idioma materno, que tiene que desenterrar de un pasado oscuro. Ese redescubrimiento del lenguaje, del que en la novela se habla varias veces, no se reconoce en ninguna parte en el texto como la difícil y dolorosa empresa arqueológica que hubiera sido sin duda en la realidad, sino que George Efraim, con no pequeña sorpresa por nuestra parte, se mueve enseguida con desconcertante seguridad y muy sans gêne a la altura de la jerga coetánea, habla de un tipo que no se sube por las paredes cuando su mujer lo abandona; se pregunta si su acompañante no le saca de quicio; recuerda los últimos años de la guerra en Italia, donde conoció a Keir, «un emboscado típico de desfachatez militar»; se acuerda de una noche a finales de la guerra «que pasó en blanco al oeste de Hanoi» y piensa si a una turista norteamericana que se las da de estrecha no se la estará tirando algún chulo del Parioli en el Excelsior.[167] Y así continuamente, los ejemplos podrían multiplicarse. No hay rastro en el texto de ningún escrúpulo lingüístico del protagonista ni del autor. De vez en cuando, sin embargo, debió de ocurrírsele a Andersch que no había acertado con el tono exacto para George Efraim, porque en medio del relato habla de su propensión a utilizar los nuevos giros idiomáticos de sus antiguos compatriotas.[168] Sin embargo, esos intentos de racionalización recuerdan siempre la historia de la tonta Kathrinchen que, después de derramar la cerveza, echa encima buena harina de trigo. En esas circunstancias, la escena clave de la novela es del todo inverosímil. Efraim se encuentra en una fiesta con Anna y oye cómo alguien para él totalmente desconocido dice riendo que piensa seguir la fiesta «hasta que nos gaseen». «Me dirigí a él —escribe Efraim/Andersch— y le pregunté: “¿Qué ha dicho?”, pero no aguardé la respuesta sino que le golpeé en la barbilla con el puño cerrado [sic]. Me pasaba una cabeza, aunque quizá no fuera muy deportista, y yo había aprendido un poco de boxeo en el ejército».[169] Lo que resulta especialmente irritante en esa escena no es sólo el primitivismo narrativo, la forma en que Andersch trata de evitar de antemano toda objeción, sino, sobre todo, que quita al narrador Efraim y a quien guía su mano todo resto de credibilidad. El arrebato de violencia de Efraim, que pretende ser reflejo de una legítima indignación moral, es en realidad la prueba de que Andersch, involuntariamente, proyecta en el alma de su protagonista judío a un soldado alemán que muestra al judío cómo tratar con sus iguales. En el subtexto de esa escena, los papeles se invierten… Andersch, hay que decirlo aquí también, se esforzó mucho, como se sabe, por investigar los aspectos judíos de su novela, llegando incluso, como informa Reinhardt fielmente, a pedir «al doctor Ernst Ludwig Ehrlich, experto en judaísmo de Basilea… que, por un precio, hiciera una revisión de las partes judías de la novela».[170] El hecho de que, a pesar de esos esfuerzos, los lectores judíos, y no sólo Reich-Ranicki sino también Edmund Wolf de Londres, conocido de Andersch de muchos años, no pudieran descubrir nada judío en Efraim me sorprende tan poco como la información, transmitida por Reinhardt, de que Andersch se irritó cuando Edmund Wolf le escribió en ese sentido.

Por último Winterspelt… La torre Eiffel nevada, unas figuras en un paisaje desierto, ejércitos temporalmente inmovilizados, cornejas volando, un silencio siniestro, poco antes de la ofensiva de las Ardenas. El libro está escrito con cuidado, con mayor precaución y cautela que las otras novelas; se desenvuelve lentamente y con perspectivas que cambian con frecuencia, y el marco documental da al conjunto algo parecido a una nota objetiva. Sin duda es el mejor de Andersch, pero sin embargo es un trabajo apologético. Se habla de una proyectada acción de resistencia. El protagonista es el mayor Joseph Dincklage («desde 1938, diversas academias militares, al estallar la guerra cadete, en la primavera de 1940 alférez [frente del Alto Rin], en 1941-1942 teniente y capitán [África], en 1943 Cruz de Caballero y ascenso a mayor [Sicilia], desde el otoño de 1943 hasta el otoño de 1944, en la ocupación de París y Dinamarca»).[171] El mayor Dincklage tiene desde hace algún tiempo la intención de entregar su batallón a los norteamericanos. Conoce su plan Kähte Lenk, una señora y maestra recta, que —«aunque odiaba la guerra»— [172] admira a Dincklage por su Cruz de Caballero. Esos dos personajes inventados representan, cabe suponer, a Alfred y Gisela Andersch, que se conocieron igualmente en la torre Eiffel, aunque en circunstancias algo distintas, es decir, es más bien dudoso que en aquella época hablaran de las posibilidades de la resistencia. Al fin y al cabo, en aquel momento no se podía saber aún cómo terminaría la guerra. Käthe y Dincklage son ilusiones retrospectivas. Tal como eran ellos les hubiera gustado ser, aunque no necesariamente en aquel momento, pero sí, al menos, en retrospectiva. La literatura como medio de rectificar la vida pasada. El carácter instintivamente recto de Käthe la convierte en el ideal de persona incorruptible. Su alma es inmune a aquel régimen perverso. También Dincklage está por encima de toda sospecha. Como Jünger, otro condecorado con la Cruz de Caballero, pasa el invierno en el ejército con decencia y compostura y está a punto de sacar conclusiones de una situación en el fondo sin salida. «La cuestión del valor es realmente una cuestión para un oficial».[173] Por eso, un hombre como Dincklage debe intentar ahora iniciar una deserción colectiva. No puede escapar sencillamente como cualquier otro soldado. El hecho de que, en definitiva, Dincklage fracase en su plan no es culpa suya. El mensajero Schefold, en tierra de nadie, recibe un disparo del soldado Reidel, que por cierto es con mucho el personaje más creíble de toda la historia. Andersch conoce el lenguaje de Reidel. Dincklage parece en comparación fabricado. Es un personaje difícil y —un poco como el pastor Helander de Zanzíbar, que se enfrenta a la Gestapo con un revólver y muere con las botas puestas— es presentado como un existencialista afligido por dolores físicos (artrosis de Cox y una herida de guerra) y enormes dudas, que camina por el filo de la navaja en una situación límite. Pero a ese existencialismo alemán personificado en Dincklage le falta, a diferencia del existencialismo francés, la legitimación por la resistencia organizada, y se queda en definitiva en un gesto falso y vacío, ficticio, privadísimo y gratuito. En Winterspelt, el intento de la emigración interior de compensar el déficit moral mediante una resistencia simbólica en el arte es convertido por Andersch, lo mismo que ya antes en Zanzíbar, en la fábula del salvamento de obras de arte proscritas en el exilio. Me parece dudoso que se pueda decir de esas ficciones retrospectivas que se suman a una estética de la resistencia.

Un corto epílogo aún. Se ha hablado muchas veces del regreso de Andersch a la izquierda hacia el final de su vida. Ello se debió sobre todo a la controversia que provocó en 1976 con su poema sobre la prohibición de determinadas profesiones «Artikel3, (3)», en el que se dice que se están construyendo nuevos campos de concentración. Sin duda puede ser necesario que alguien, en esa cuestión, diga algo más que la verdad, pero sin embargo no es posible desechar un sentimiento de inquietud por ese asunto desgraciado, que entretanto ha pasado a la historia de la literatura. Ello tiene que ver con que esa actitud incondicionalmente radical de Andersch se produjo de forma más bien súbita. Es verdad que siempre le había gustado presentar su emigración al Tesino como forzada por las insoportables condiciones alemanas, pero sin duda nadie se lo había tomado en serio. Característico de Andersch y su posición hacia Alemania y su constitución política es mucho más, en mi opinión, lo que en las navidades de 1959 escribió a su amigo Wolfgang Weyrauch, en Hamburgo: «Sonrío maliciosamente viendo… cómo os cocéis en vuestra salsa neonazi y tenéis que volver a fabricar movimientos de resistencia. Es estupendo estar en la retaguardia…»[174] En el fondo, Andersch fue siempre un hombre en la retaguardia. Lógicamente, por eso se hizo suizo a principios de los setenta, aunque no lo necesitaba realmente. El hecho de que, además, en el curso de su naturalización suiza, rompiera por muchos años con Max Frisch, su vecino del Tesino, por no haberlo apoyado debidamente en su intento, y de que incluso se sintiera difamado —Frisch había escrito en alguna parte: «Aprecia a Suiza; pero no le preocupa»—,[175] da una idea más de una vida interior plagada de ambición, egoísmo, resentimiento y rencor. La obra literaria es el manto con que se cubre. Pero su forro, de peor calidad, asoma por todas partes.