Las reacciones provocadas por las conferencias de Zurich requieren un epílogo. Lo que dije en Zurich sólo había sido pensado por mí como una colección no acabada de diversas observaciones, materiales y tesis de la que sospechaba que requería, en muchos aspectos, ser completada y corregida. Creía especialmente que mi afirmación de que la destrucción de las ciudades en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial no había encontrado lugar en la conciencia de la nación que se estaba formando sería refutada con referencias a ejemplos que se me hubieran escapado. Pero no ocurrió así. Antes bien, todo lo que se me comunicó en docenas de cartas me confirmó en mi parecer de que si los que nacieron después tuvieran que confiar sólo en el testimonio de los escritores, difícilmente podrían hacerse una idea de las proporciones, la naturaleza y las consecuencias de la catástrofe provocada en Alemania por los bombardeos. Sin duda hay algunos textos pertinentes, pero lo poco que nos ha transmitido la literatura, tanto cuantitativa como cualitativamente, no guarda proporción con las experiencias colectivas extremas de aquella época. El hecho de la destrucción de casi todas las grandes ciudades de Alemania y de numerosas ciudades más pequeñas, que entonces, como habría que pensar, no podía pasarse por alto realmente y que determinó la fisonomía del país hasta hoy, se reflejó en las obras surgidas después de 1945 en un silencio en sí, una ausencia, característicos también en otros terrenos de discurso, desde las conversaciones familiares hasta la historia escrita. Me parece notable que el gremio de los historiadores alemanes, que como es sabido es uno de los más productivos, no haya producido hasta ahora, por lo que veo, un estudio amplio o al menos fundamental. Únicamente el historiador militar Jörg Friedrich, en el capítulo 8 de su obra Das Gesetz des Krieges (La ley de la guerra),[97] se ha ocupado con más exactitud de la evolución y las consecuencias de la estrategia de destrucción de los Aliados. Significativamente, sin embargo, esas observaciones no han recibido ni mucho menos el interés que merecen. Esa deficiencia escandalosa, con el paso de los años cada vez más clara, me recuerda que crecí con el sentimiento de que se me ocultaba algo, en casa, en la escuela y también por parte de los escritores alemanes, cuyos libros leía con la esperanza de poder saber más sobre las monstruosidades que había en el trasfondo de mi propia vida.

Pasé mi infancia y juventud en una comarca del borde septentrional de los Alpes, en gran parte al margen de los efectos de las llamadas operaciones bélicas. Al terminar la guerra, acababa de cumplir un año y por consiguiente difícilmente hubiera podido guardar impresiones basadas en acontecimientos reales. Sin embargo, hasta hoy, cuando veo fotografías o películas documentales de la guerra, me parece, por decirlo así, como si procediera de ella y como si, desde aquellos horrores que no viví, cayese sobre mí una sombra de la que nunca he salido. En un libro conmemorativo de la pequeña aldea de Sonthofen, que se publicó en 1963 con ocasión de su designación como ciudad, se dice: «Mucho nos quitó la guerra, pero intacto y floreciente como siempre quedó nuestro magnífico paisaje».[98] Si leo esta frase, se mezclan ante mis ojos imágenes de caminos a través de los campos, prados junto a ríos y pastos de montaña, con las imágenes de la destrucción, y son estas últimas, de forma perversa, y no las idílicas de mi primera infancia, que se han vuelto totalmente irreales, las que evocan en mí algo así como un sentimiento de patria, quizá porque representan la realidad más poderosa y dominante de mis primeros años de vida.

Hoy sé que entonces, cuando estaba en el balcón de la casa de Seefeld, echado en el llamado moisés y miraba parpadeando el cielo blanquiazul, por toda Europa había nubes de humo en el aire, sobre los campos de batalla de la retaguardia en el Este y el Oeste, sobre las ruinas de las ciudades alemanas y sobre los campos de concentración donde se quemaba a los innumerables de Berlín y Frankfurt, de Wuppertal y Viena, de Würzburg y Kissingen, de Hilversum y La Haya, Naumur y Thionville, Lyon y Burdeos, Cracovia y Lodz, Szeged y Sarajevo, Salónica y Rodas, Ferrara y Venecia…, apenas un lugar de Europa desde el que no se deportara a alguien a la muerte. Hasta en las aldeas más remotas de Córcega he visto placas conmemorativas que decían «morte à Auschwitz» o «tué par les allemands, Flossenburg 1944». Lo que por cierto vi también en Córcega —seame permitida la digresión—, en la iglesia sobrecargada de seudobarroco polvoriento de Morosaglia, fue el cuadro de la alcoba de mis padres, una oleografía que representaba a Cristo en su hermosura nazarena, cuando, antes de su pasión, se sentaba por la noche en profunda meditación en el huerto de Getsemaní, iluminado por la luna. Durante muchos años ese cuadro colgó sobre el lecho conyugal de mis padres, y en algún momento se perdió, probablemente cuando compraron nuevo mobiliario para la alcoba.

Y ahora estaba allí, o al menos exactamente igual, en la iglesia de la aldea de Morosaglia, lugar natal del general Paoli, apoyado en un rincón oscuro del zócalo de un altar lateral. Mis padres me dijeron que lo habían comprado en 1936, poco antes de su boda, en Bamberg, donde mi padre era sargento de automóviles del mismo regimiento de caballería en el que, diez años antes, el joven Stauffenberg había iniciado su carrera militar. Así son los abismos de la historia. Todo está mezclado en ellos y, si se mira dentro, se siente miedo y vértigo.

En uno de mis relatos he descrito cómo, en 1952, cuando con mis padres y hermanos me mudé de mi lugar natal de Wertach a Sonthofen, a diecinueve kilómetros de distancia, nada me pareció tan prometedor como el hecho de que las hileras de casas fueran interrumpidas de vez en cuando por terrenos de ruinas, porque para mí, desde que había estado una vez en Munich, como digo en el pasaje mencionado, no había nada tan claramente unido a la palabra «ciudad» como escombreras, cortafuegos y agujeros en las ventanas por los que se podía ver el aire limpio. El hecho de que el 22 de febrero y el 29 de abril de 1945, se lanzaran todavía bombas sobre la pequeña aldea de Sonthofen, en sí totalmente insignificante, se debía probablemente a que había dos grandes cuarteles para los cazadores de montaña y la artillería, así como al llamado Ordensburg, una de las tres escuelas de élite para dirigentes, creada inmediatamente después de la toma del poder. Por lo que se refiere al ataque aéreo sobre Sonthofen, recuerdo que, cuando tenía catorce o quince años, pregunté al párroco que daba clases de religión en el instituto de Oberstdorf cómo se podía conciliar con nuestras ideas sobre la divina providencia el que, en ese ataque, no fueran destruidos los cuarteles ni el castillo de Hitler, sino, por decirlo así a cambio, hubieran quedado destruidas la iglesia parroquial y la iglesia del hospital; pero no recuerdo la respuesta que me dio.

Sólo es seguro que, a consecuencia del ataque a Sonthofen, a los aproximadamente quinientos caídos en combate y desaparecidos se añadieron unas cien víctimas civiles, entre ellas, según anoté una vez, Elisabeth Zobel, Regina Salvermooser, Carlo Moltrasia, Konstantin Sohnczak, Seraphine Buchenberger, Czilie Fügenschuh y Viktoria Stürmer, una monja de clausura de Altenspital, cuyo nombre en la orden era Madre Sebalda. De los edificios destruidos y no reconstruidos hasta principios de los años sesenta recuerdo sobre todo dos. Uno era la estación terminal, situada hasta 1945 en el centro del lugar, cuya ala principal utilizaba la fábrica de electricidad de Allgäu como depósito de rollos de cable, postes de telégrafo y cosas semejantes, mientras que en la ampliación en gran parte intacta daba clases todas las noches a sus discípulos el profesor de música Gogl. Especialmente en invierno era curioso ver cómo, en la única sala iluminada de aquel edificio en ruinas, los alumnos rascaban con sus arcos las violas y los chelos, como si estuvieran sentados es una balsa que fuera a la deriva en la oscuridad. La otra ruina que recuerdo todavía era el llamado Herzschloss junto a la iglesia protestante, una villa construida a fines de siglo, de la que no quedaban más que la reja del jardín, de hierro forjado, y los sótanos. El terreno, en el que algunos hermosos árboles habían sobrevivido a la catástrofe, estaba ya en los años cincuenta completamente cubierto de maleza, y de niños estuvimos con frecuencia tardes enteras en aquella selva surgida en el centro del lugar a causa de la guerra. Recuerdo que me daba algo de miedo bajar las escaleras de los sótanos. Olía a podredumbre y humedad, y siempre temía tropezar con algún cadáver de animal o algún cuerpo humano. Unos años más tarde se inauguró un autoservicio en los terrenos del Herzschloss, en una construcción a ras de suelo, sin ventanas y horrorosa, y el jardín de la villa, en otro tiempo hermoso, desapareció definitivamente bajo un estacionamiento alquitranado. Ese es, reducido a un mínimo común denominador, el capítulo principal de la historia de la posguerra alemana. Cuando, a finales de los sesenta, fui por primera vez de Inglaterra a Sonthofen, vi con un estremecimiento el fresco de vituallas pintado (como propaganda al parecer) en la pared exterior del establecimiento de autoservicio. Debía de tener unos seis metros por dos, y representaba, en colores del rosa al sanguinolento, una enorme fuente de fiambres, como había a la hora de cenar en toda mesa que se respetase.

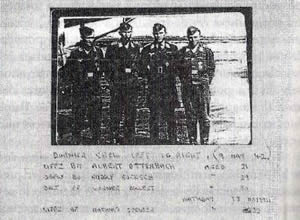

Sin embargo, no tengo que volver necesariamente a Alemania, a mi lugar de origen, para tener presente el escenario de la destrucción. A menudo lo recuerdo allí donde vivo. La mayor parte de los setenta campos de aviación, desde los que se lanzaba la campaña de aniquilación contra Alemania, se encontraban en el condado de Norfolk. Alrededor de diez de ellos siguen siendo instalaciones militares. Otros han pasado a manos de clubs de vuelo. La mayoría, sin embargo, fueron abandonados después de la guerra. Sobre las pistas ha crecido la hierba; las torres de control, los búnkeres y los barracones con techo de chapa ondulada se alzan medio derruidos en un paisaje de aspecto fantasmal. Se sienten allí las almas muertas de quienes no volvieron de su misión o perecieron en los gigantescos incendios. En mi vecindad inmediata está el campo de aviación de Seething. Voy allí a veces a pasear con mi perro y pienso cómo sería cuando en 1944 y 1945 los aparatos despegaban con su pesada carga y volaban sobre el mar rumbo a Alemania. Ya dos años antes de esas incursiones, en un ataque a Norwich, un Dornier de la Luftwaffe se estrelló en un campo no distante de mi casa. Uno de los cuatro miembros de la tripulación, que perdieron la vida, un tal teniente Bollert, cumplía años el mismo día que yo y había nacido el mismo año que mi padre.

Ésos son los pocos puntos en que mi vida se cruza con la historia de la guerra aérea. En sí totalmente insignificantes, no se me han quitado sin embargo de la cabeza y me han inducido a investigar al menos algo más la cuestión de por qué los escritores alemanes no querían o no podían describir la destrucción de las ciudades alemanas vivida por millones de personas. Tengo plena conciencia de que mis desordenadas notas no hacen justicia a la complejidad del tema, pero creo que, incluso en esa forma insuficiente, permiten cierta comprensión del modo en que la memoria individual, la colectiva y la cultural se ocupan de experiencias que traspasamos límites soportables. Me parece también, a juzgar por las cartas que entretanto he recibido, como si mis intentos de explicación hubieran acertado en un punto sensible del equilibrio anímico de la nación alemana. Inmediatamente después de que los periódicos suizos hubieran informado sobre las conferencias de Zurich, me llegaron muchas solicitudes de redacciones de prensa, radio y televisión de Alemania. Querían saber si podían publicar extractos de lo que había dicho o si estaría dispuesto a explayarme sobre la cuestión en entrevistas. También me escribieron personas particulares con el ruego de poder conocer el texto de Zurich. Algunas de esas solicitudes estaban motivadas por la necesidad de ver a los alemanes presentados por fin como víctimas. En otras comunicaciones se decía, refiriéndose por ejemplo al reportaje sobre Dresde de Erich Kästner de 1946, a colecciones de materiales de historia local o a investigaciones académicas, que mi tesis se basaba en una información deficiente. Una catedrática emérita de Greifswald, que había leído el reportaje del Neue Zürcher Zeitung, se lamentaba de que Alemania, lo mismo que antes, siguiera dividida. Mis afirmaciones, escribía, eran una prueba más de que, en Occidente, no se sabía ni se quería saber nada de la otra cultura alemana. En la ex RDA el tema de la guerra aérea no se había evitado, y todos los años se conmemoraba el ataque sobre Dresde. Aquella señora de Greifswald no parecía tener idea de la instrumentalización del hundimiento de esa ciudad por la retórica oficial del Estado alemán oriental, del cual habla Günter Jäckel en un artículo aparecido en los Dresdner Hefte el 13 de febrero de 1945.[99]

Desde Hamburgo me escribió el doctor Hans Joachim Schröder, enviándome, de su estudio de mil páginas publicado por Niemeyer en 1992, Die gestohlenen Jahre - Erzählgeschichten und Geschichtserzählung im Interview: Der Zweite Weltkrieg aus der Sicht ehemaliger Mannschaftssoldaten (Los años robados. Historias narradas y narración histórica en entrevistas: la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista de los antiguos soldados), el capítulo séptimo, dedicado a la aniquilación de Hamburgo, del que se deducía, según el doctor Schröder, que la memoria colectiva de los alemanes sobre la guerra aérea no estaba tan muerta como yo suponía. Lejos de mí dudar de que en la mente de los testigos hay muchas cosas guardadas, que se pueden sacar a la luz en entrevistas. Por otra parte, sigue siendo sorprendente por qué vías estereotipadas se mueve casi siempre aquello de lo que se deja constancia. Uno de los problemas centrales de los llamados «relatos vividos» es su insuficiencia intrínseca, su notoria falta de fiabilidad y su curiosa vacuidad, su tendencia a lo tópico, a repetir siempre lo mismo. Las investigaciones del doctor Schröder desatienden en gran parte la psicología del recuerdo de vivencias traumáticas. Por ello, puede tratar el siniestro memorando del doctor Siegfried Griff, anatomista (real) de cadáveres encogidos que en la novela de Hubert Fichte Las imitaciones de Detlev «Grünspan» desempeña un papel importante, como un documento entre otros, inmune al parecer al cinismo, encarnado en ese texto de forma claramente ejemplar, de los profesionales del horror. Como queda dicho, no dudo de que hubiera y haya recuerdos de la noche de la destrucción; simplemente no me fío de la forma en que se articulan, también literariamente, ni creo que fueran un factor digno de mención en la conciencia pública de la República Federal en otro sentido que el de la reconstrucción.

En la carta de un lector en relación con el artículo de Volker Hage aparecido en el Spiegel sobre las conferencias de Zurich, el doctor Joachim Schultz, de la Universidad de Bayreuth, señala que, en los libros juveniles escritos entre 1945 y 1960, que investigó con sus alumnos, encontró recuerdos más o menos pormenorizados de las noches de bombardeo, y por ello mi diagnóstico, en el mejor de los casos, sólo valía para la literatura de «alto nivel». No he leído esos libros, pero me resulta difícil imaginar que un género escrito ad usura delphini encontrara la medida exacta para describir la catástrofe alemana. En la mayoría de las cartas que recibí se trataba de promover algún interés particular. Evidentemente, rara vez sucedió de una forma tan franca como en el caso de un catedrático superior de instituto de una ciudad de la Alemania Occidental, que tomó como pretexto mi discurso de Colonia, publicado en el Frankfurter Rundschau, para escribirme una larga epístola. El tema de la guerra aérea, sobre el que yo dije algo también en Colonia, interesaba poco al señor K., que deberá permanecer en el anonimato. En lugar de ello, aprovechó la ocasión, no sin hacerme antes algunos cumplidos con rencor apenas disimulado, para reprocharme mis malos hábitos sintácticos. Al señor K. le irritaba especialmente la anteposición del predicado, que considera el síntoma principal de un uso cada vez más extendido de un alemán simplificado. Esa mala costumbre, por él llamada sintaxis asmática, la descubre también en mí, escribe el señor K., casi cada tres páginas y me pide cuentas del propósito y sentido de mis continuas infracciones del uso correcto del idioma. El señor K. introduce otros de sus caballos de batalla lingüísticos y se califica expresamente a sí mismo de «enemigo de todo anglicismo», aunque sin embargo concede que, «por suerte», en mí hay pocos. Acompañaban a la carta del señor K. algunos poemas y notas muy peculiares suyos, con títulos como «Más del señor K». y «Más aún del señor K»., que leí con un grado de preocupación nada despreciable.

Por lo demás, también encontré en mi correo toda clase de pruebas literarias, en parte manuscritas y en parte publicadas privadamente con destino a familiares y amigos. Casi parecía confirmarse la suposición expresada por Gerhard Keppner (Seebruck) en una carta al Spiegel. «Hay que tener presente —escribe el señor Keppner— a un pueblo de 86 millones de habitantes que en otro tiempo fue famoso como pueblo de poetas y pensadores; ha soportado la peor catástrofe de su historia reciente con la extinción de sus ciudades y millones de desplazados. Resulta difícil creer que esos acontecimientos no hayan tenido un poderoso eco literario. Y lo tuvieron. Pero poco de ello se publicó… literatura para el cajón, pues. ¿Quién si no los medios de comunicación levantaron el muro de ese tabú… y lo siguen reforzando continuamente?» Se imagine lo que se imagine el señor Keppner, cuyas observaciones, como tantas cartas de lectores, tienen un matiz ligeramente paranoico, no se puede hablar de un eco poderoso y en cierto modo subterráneo del derrumbamiento del Reich la destrucción de sus ciudades en lo que me enviaron. Más bien se trata, por lo general, de reminiscencias bastante alegres caracterizadas por giros (no intencionados) que expresan cierta alineación social y un estado de ánimo que a mí, cuando los encuentro, me producen el mayor malestar. Ese es el espléndido mundo de nuestras montañas, la visión despreocupada de la belleza de la patria, la santa fiesta de Navidad, Alf, el perro pastor, que se alegra cuando Dorle Breitschneider recoge a su mujercita para dar un paseo; se habla de nuestra vida y nuestros sentimientos de entonces, de una hermosa reunión con café y tarta, se menciona varias veces a la abuelita que todavía se afana en el patio y el jardín, y se oye hablar de varios señores que han venido a comer y pasar un buen rato juntos; Karl está en África, Fritz en el Este, el pequeñito retoza desnudo por el jardín; nuestros pensamientos están ahora sobre todo con nuestros soldados en Stalingrado; la abuelita escribe desde Fallingbostel; papá ha caído en Rusia; se confía en que la frontera alemana detendrá la oleada de las estepas; conseguir algo que comer es ahora la mayor preocupación; mamá y Hiltrud se alojan con un panadero, y así sucesivamente. Es difícil definir la clase de deformación que sigue influyendo en esas retrospectivas, pero sin duda tiene algo que ver con el especial carácter que tuvo en Alemania la vida de familia pequeñoburguesa. Los casos clínicos presentados por Alexander y Margarete Mitscherlich en su libro La incapacidad para llorar permiten sospechar al menos que hay una relación entre la catástrofe alemana ocurrida bajo el fascismo de Hitler y la regulación de los sentimientos íntimos en una familia alemana. En cualquier caso, la tesis de las raíces psicosociales de la aberración que se desarrolló en toda la sociedad con la mayor consecuencia me parece tanto más iluminadora cuanto más leo esos relatos de vidas. Es cierto que hay también en ellos auténticas tomas de conciencia, intentos de autocrítica y momentos en que la espantosa verdad sale a la superficie, pero casi siempre se reanuda el inocente tono de conversación que está en contradicción tan evidente con la realidad de esa época.

Algunas de las cartas y notas que me llegaron se apartaban de la pauta fundamental de los recuerdos de familia, y mostraban huellas de la inquietud y el trastorno que todavía hervían en la conciencia de los que escribían. Una señora de Wiesbaden, que dice que de niña estaba especialmente quieta durante los ataques aéreos, escribe del pánico con que, luego, reaccionaba al sonido del despertador, el chirrido de las sierras circulares, las tormentas y los petardos de Fin de Año. En otra carta, escrita en alguna parte, de viaje, a toda prisa, incluso sin aliento, se vierten fragmentos de recuerdos de las noches pasadas en los búnkeres y las bocas de metro de Berlín, imágenes inmovilizadas y manifestaciones sin contexto de personas que hablaban continuamente de joyas que tenían que salvar, o de las judías blancas que habían dejado en remojo con sal en la bañera de casa; de una mujer cuyas manos se crispaban en su regazo sobre una Biblia, y de un anciano que apretaba en la mano una lámpara de mesilla de noche que, por algún motivo incomprensible, llevaba consigo. Ese agarrarse, ese aferrarse aparece con dobles signos de exclamación en la carta, en algunas partes casi ilegible. Y también mi temblor, mis miedos, mi rabia… siempre en mi cabeza.

De Zurich recibí una docena de páginas de Harald Hollenstein que, hijo de un alemán del Reich y de una suiza, pasó su infancia en Hamburgo y tiene muchas cosas que contar de la vida cotidiana nacionalsocialista. «Entra aquí como alemán», decía en caracteres rúnicos una placa de esmalte en cada tienda. «Tus Heil Hitler! nos alegrarán», recuerda Hollenstein. Habla también de los primeros ataques aéreos sobre Hamburgo. Al principio, escribe, no pasó mucho. «No en el barrio que nos rodeaba. Sólo una vez fue el puerto de Hamburgo el blanco; los depósitos de petróleo de allí. Cuando esa noche, yo todavía medio dormido, sacado del sueño por segunda vez, salimos del refugio antiaéreo y estuvimos otra vez en la calle, vimos, en dirección al puerto, que en el horizonte había llamas que se alzaban hacia el cielo negro. Contemplé fascinado el juego de colores, el amarillo y el rojo de las llamas que se mezclaban sobre el fondo del oscuro cielo de la noche y se separaban de nuevo. Nunca había visto, ni vi luego, un amarillo tan limpio, luminoso, un rojo tan ardiente, un naranja tan radiante… Hoy, cincuenta y cinco años más tarde, pienso, esa vista fue la experiencia más impresionante de toda la guerra. Estuve varios minutos en la calle, mirando aquella sinfonía de colores que cambiaban lentamente. Nunca he visto luego, tampoco en ningún pintor, unos colores tan intensos y luminosos. Y si yo hubiera sido pintor…, habría tenido que buscar sin duda una vida entera esos colores puros». Involuntariamente, al leer esas líneas surge la pregunta de por qué nadie ha descrito las ciudades alemanas en llamas, a diferencia del gran incendio de Londres o el incendio de Moscú. «Corre el rumor —escribe Chateaubriand en sus Memorias de ultratumba— de que el Kremlin está minado… Las distintas bocas de fuego se extienden hacia fuera, se alimentan y se unen entre sí. La torre del Arsenal arde como una alta bujía en medio de un sagrario incendiado. El Kremlin no es más que una isla negra, contra la que rompen las olas del mar de llamas. El cielo, en el resplandor de los incendios, parece temblar por los reflejos de la aurora boreal». A su alrededor en la ciudad, continua Chateaubriand, «se oye reventar crujiendo bóvedas de piedra, campanarios de los que descienden ríos de mineral fundido, se inclinan, vacilan y se derrumban. Tablas, vigas y tejados que caen se hunden crujiendo y crepitando en un Flegetonte, donde sueltan olas ardientes y millones de chispas de oro». La descripción de Chateaubriand no es la de un testigo presencial, sino una reconstrucción puramente estética. Panoramas catastróficos de esa índole, imaginados retrospectivamente, de las ciudades alemanas en llamas quedan sin duda descartados por el horror que tantos vivieron y quizá nunca superaron realmente. El muchacho que se crió en Hamburgo fue enviado a Suiza cuando comenzaron los grandes ataques. Pero su madre le habla luego de lo que ella vio. Tuvo que ir en un transporte masivo a Moorweide. Allí, «en pleno prado, habían construido un búnker, a prueba de bomba, como se decía, de hormigón, con un techo puntiagudo… Después de la primera noche de espanto, mil cuatrocientas personas buscaron refugio allí. El búnker fue acertado de lleno y explotó. Lo que entonces debió de ocurrir tuvo sin duda dimensiones apocalípticas… Fuera aguardaban ahora cientos de personas, entre ellas mi madre, a que los llevaran a un campo de acogida en Pinneberg. Para llegar a los camiones tuvieron que trepar por montañas de cadáveres, en parte totalmente destrozados, que yacían en el prado, entre los restos del antiguo búnker a prueba de bomba. Muchos no pudieron evitar vomitar al ver aquel espectáculo, muchos vomitaron cuando pisotearon a los muertos, otros se derrumbaron y perdieron el conocimiento. Me lo contó mi madre».

Ese recuerdo que se remonta a medio siglo y ha sido doblemente transmitido es suficientemente horrible y, sin embargo, sólo un fragmento de lo que no sabemos. Muchos de los que, después de los raids sobre Hamburgo, huyeron a las partes más remotas del Reich se encontraban en un estado de demencia. En una de las conferencias mencionadas cité una anotación del diario de Friedrich Reck, en la que escribe que, en una estación de la Alta Baviera, vio cómo de la maleta reventada de una de esas mujeres locas de Hamburgo caía el cadáver de un niño. Aunque, como se dice en mi comentario más bien perplejo, no se puede imaginar por qué habría tenido que inventar Reck esa escena grotesca, no se sabe cómo encajarla en un marco real, y de algún modo se duda de su autenticidad. Ahora bien, hace unas semanas estuve en Sheffield, donde visité a un anciano que, por razón de su origen judío, se vio obligado en 1933 a dejar su pueblo natal de Sonthofen en Allgäu y dirigirse a Inglaterra. Su mujer, que inmediatamente después de la guerra fue a Inglaterra, se crió en Stralsund. De profesión comadrona, esa señora, evidentemente decidida, tiene un gran sentido de la realidad y no es nada inclinada a los adornos fantásticos. En el verano de 1943, después de la tormenta de fuego de Hamburgo, cuando ella tenía dieciséis años, estaba en su puesto en la estación de ferrocarril de Stralsund como auxiliar voluntaria, cuando llegó un tren especial de fugitivos, de los que la mayoría estaban todavía fuera de sí, incapaces de dar cualquier información, aquejados de mutismo o sollozando y gimiendo de desesperación. Y varias de las mujeres que habían venido en ese transporte de Hamburgo, supe no hace mucho en Sheffield, llevaban realmente en su equipaje a sus niños muertos, asfixiados por el humo o que habían perdido la vida de otro modo durante el ataque. No sabemos qué fue de aquellas madres que huyeron con esa carga, si volvieron a acostumbrarse, y cómo, a una vida normal. Sin embargo, quizá por esos recuerdos fragmentarios pueda comprenderse que es imposible sondear las profundidades de la traumatización de las almas de los que escaparon del epicentro de la catástrofe. El derecho al silencio, que esas personas reivindicaron en su mayoría, es tan inviolable como el de los supervivientes de Hiroshima, de los que Kenzaburo Oé, en sus notas de 1965 sobre esa ciudad, escribe que muchas de ellas, veinte años después de la explosión de la bomba, no podían hablar de lo que ocurrió ese día.[100]

Alguien que lo intentó me escribió que, durante años, había tenido el proyecto de escribir una novela sobre Berlín, para enfrentarse con los recuerdos de su primera infancia. Una de esas impresiones —probablemente la vivencia clave— fue un bombardeo de la ciudad. «Yo estaba en un cesto de la ropa, el cielo arrojaba un resplandor inquieto en el pasillo; en ese crepúsculo rojo, mi madre me acercó su rostro espantado; y cuando me llevaron al sótano, sobre mí se levantaron las vigas del techo y se balancearon».[101] El autor de esas líneas es Hans Dieter Schäfer, hoy profesor de germanística en Regensburg. Me tropecé por primera vez con su nombre cuando, en 1977, publicó un artículo sobre el mito de la hora cero o, mejor, sobre las continuidades personales y literarias que franquearon ese «nuevo comienzo», que durante tanto tiempo nadie ha puesto en duda.[102] Ese artículo, a pesar de su formato relativamente breve, es uno de los trabajos más importantes de la literatura alemana de la posguerra e, inmediatamente después de publicado, hubiera debido obligar a la literatura a revisar su posición con respecto a los supuestos contenidos de verdad, sobre todo en las obras surgidas entre 1945 y 1960. Sin embargo, las sugerencias de Schäfer apenas fueron tenidas en cuenta por la germanística establecida, que tenía suficientes cosas que ocultar y durante mucho tiempo cabalgó un caballo pálido, y quien se atreve a rascar en la imagen de un escritor acreditado tiene que contar hasta hoy con recibir cartas indignadas. Así pues, Schäfer quería exhumar los horrores de su infancia, recorrió bibliotecas y archivos, llenó muchas carpetas de materiales, hizo un levantamiento topográfico basado en la guía de viajes Grieben de 1933 de los lugares de la acción y voló una vez y otra a Berlín. «El avión —anotó en su relato sobre el fracaso del proyecto— planeó sobre la ciudad, era un atardecer de agosto, y eso hacía que el Müggelsee ardiera de color púrpura, mientras el Spree yacía ya en la oscuridad; recuerdo el ángel de la Columna de la Victoria, que parecía mover sus pesadas alas de hierro fundido y mirarme lleno de curiosidad maligna; estaba oscureciendo bajo la torre de la televisión en la Alexanderplatz, los escaparates respiraban un denso crepúsculo; y la oscuridad se hundía lentamente sobre el Oeste hasta lejos, hacia Charlottenburg, el agua de los lagos ardía suavemente en nuestros ojos; cuanto más nos acercábamos al suelo, tanto más asombrosamente zumbaban caravanas de coches interminables; me incliné hacia el otro lado y vi que los patos formaban sobre el Zoo una especie de arado. Luego estuve como perdido ante la entrada. Bajo los oscuros árboles los elefantes tiraban de sus cadenas de hierro, y al otro lado, en la negrura, había oídos escondidos que me escuchaban llegar».[103]

El Zoo… hubiera debido ser uno de los elementos principales en la descripción de sus muchos momentos, horas y años de espanto. Sin embargo, dice Schäfer, nunca conseguí al escribir «recordar aquellos horribles acontecimientos con toda su violencia».[104] «Cuanto más decidido… busco, con tanta más fuerza tengo que comprender lo difícilmente que avanza la memoria».[105] Por lo que al Zoo se refiere, un volumen de materiales preparado por Schäfer sobre Berlin im Zweiten Weltkrieg (Berlín en la Segunda Guerra Mundial)[106] da información sobre lo que se había imaginado. El capítulo «Bombardeos de saturación, 22-26 de noviembre de 1943» contiene extractos de dos libros (Katharina Heinroth: Mit Faltern begann’s - Mein Leben mit Tieren in Breslau, München und Berlin [Empezó con mariposas… Mi vida con animales en Breslau, Munich y Berlín. Munich, 1979], y Lutz Heck: Tiere - Mein Abenteuer. Erlebnisse in Wildnis und Zoo [Animales… Mi aventura. Vivencias en la jungla y el zoo, Viena 1952]), en los que se ofrece un cuadro de la devastación del Zoo a causa de esos ataques. Bombas incendiarias y bidones de fósforo habían prendido fuego a quince de los edificios del Zoo. La casa de los antílopes y la de las fieras, el edificio de la administración y el chalé del director ardieron por completo, la casa de los monos, el pabellón de las cuarentenas, el restaurante principal y el templo indio de los elefantes resultaron gravemente destrozados o dañados. Una tercera parte de los animales, que después del traslado eran aún dos mil, encontraron la muerte. Los ciervos y los monos habían quedado en libertad, los pájaros habían huido volando por los techos de cristal rotos. «Hubo rumores de que leones huidos merodeaban por las proximidades de la iglesia conmemorativa del emperador Guillermo; pero realmente yacían asfixiados y carbonizados en sus jaulas».[107] Al día siguiente fueron también destruidos por una mina aérea el edificio ornamental de tres pisos del acuario y el pabellón de los cocodrilos, de treinta metros de largo, con todo el paisaje de selva artificial. Allí estaban, escribe Heck, bajo trozos de cemento, tierra, fragmentos de cristal, palmeras derribadas y troncos de árbol, los saurios en el agua de un pie de profundidad o descendían reptando por la escalera de visitantes, mientras por una puerta sacada de sus goznes, al fondo, se veía el resplandor del incendio de Berlín que se hundía. Los elefantes que habían perecido en las ruinas de sus barracones tuvieron que ser despedazados allí mismo en los días que siguieron, y, como cuenta Heck, los hombres se metían arrastrándose dentro de la caja torácica de los paquidermos, hurgando entre montañas de entrañas. Esas imágenes de horror nos llenan de especial espanto porque van más allá de los relatos en cierta medida censurados y estereotipados del sufrimiento humano. Y puede ser que el espanto que nos acomete al leerlos se deba también al recuerdo de que el Zoo, que debe su aparición en toda Europa al deseo de mostrar d poder principesco o imperial, debía ser también algo así como una reproducción del Paraíso. Hay que constatar sobre todo que las descripciones de la destrucción del Zoo de Berlín, que en realidad exigen demasiado de la sensibilidad del lector medio, probablemente no provocaron rechazo porque procedían de la pluma de profesionales que, como puede verse, ni siquiera en la situación más extrema perdieron el juicio, ni siquiera el apetito, porque, como cuenta Heck, «las colas de cocodrilo, cocidas en grandes recipientes, sabían como carne grasa de pollo», y más tarde continúa, «los jamones y las salchichas de oso nos parecían una exquisitez».[108]

Los materiales expuestos en las digresiones que anteceden son un indicio de que nuestro trato con la realidad de una época en que la vida de las ciudades de Alemania fue casi totalmente destruida ha sido muy desigual. Si se dejan de lado reminiscencias familiares, intentos episódicos de hacer literatura y lo recogido en libros de recuerdos como los de Heck y Heinroth, sólo se puede hablar de un continuo evitar o eludir el tema. El comentario de Schäfer a su abandonado proyecto apunta en esa dirección, lo mismo que la observación de Wolf Biermann, mencionada por Hage, de que podría escribir una novela sobre la tormenta de fuego de Hamburgo, en la que el reloj de su vida se parase a los seis años y medio. Ni Schäfer ni Biermann, ni, hay que suponer, otros cuyos relojes vitales se pararon entonces también, han conseguido recapitular sus traumáticas experiencias, por motivos que, sin duda, se deben en parte al tema y en parte a la constitución psicosocial de los afectados. En cualquier caso, no es fácil refutar la tesis de que hasta ahora no hemos conseguido, mediante descripciones históricas o literarias, llevar a la conciencia pública los horrores de la guerra aérea. Lo que, en relación con mis conferencias de Zurich, se me ha señalado en la literatura que se ocupa detalladamente del bombardeo de las ciudades alemanas pertenece significativamente a la categoría de obras desaparecidas. La novela Die unverzagte Stadt (La ciudad impertérrita), de Otto Erich Kiesel, publicada en 1949 y nunca reeditada, cuyo título suscita ya algunas dudas, no tiene, como escribe Volker Hage en su artículo en el Spiegel, más que un interés local y, en toda su construcción y ejecución, queda por debajo del nivel al que debería tratarse el desastre que cayó sobre los alemanes en los últimos años de la guerra. Más difícil de juzgar es el caso del, como escribe Hage sin más explicación, injustamente olvidado Gert Ledig, que después de su novela Die Stalinorgel (El órgano de Stalin), en 1955, que despertó mucha expectación, un año después produjo ya, con la novela de unas doscientas páginas Die Vergeltung (La revancha), un texto que traspasaba los límites de lo que los alemanes estaban dispuestos a leer sobre su más reciente pasado. Si ya El órgano de Stalin está marcada por la literatura antibélica radical de la República de Weimar que acababa, La revancha, donde Ledig, en agitado staccato, sigue en una ciudad innominada distintos sucesos durante un ataque aéreo de una hora de duración, es por completo un libro dirigido contra las últimas ilusiones, con el que Ledig tenía que caer en el fuera de juego literario. Se habla del horrible final de un grupo de ayudantes de artillería antiaérea que apenas han rebasado la infancia, de un sacerdote que se ha vuelto ateo, de los excesos de un pelotón de soldados altamente alcoholizados, de violación, asesinato y suicidio y, una y otra vez, de la tortura del cuerpo humano, de dientes y mandíbulas destrozados, pulmones desgarrados, cajas torácicas abiertas, cráneos rotos, miembros grotescamente retorcidos y aplastados, pelvis astilladas, sepultados vivos que tratan de moverse aún bajo montañas de planchas de cemento, de ondas de detonación, avalanchas de escombros, nubes de polvo, fuego y humo. Aquí y allá hay, en cursiva, pasajes más tranquilos sobre personas aisladas, necrológicas de aquellos cuyas vidas se vieron truncadas en esa hora de muerte, siempre con escasos datos sobre sus costumbres, preferencias y deseos. No es fácil decir nada sobre la calidad de esta novela. Muchas cosas están escritas con asombrosa precisión; muchas parecen torpes y exageradas. Sin embargo, sin duda no fueron en primer lugar las debilidades estéticas las que hicieron que La revancha y su autor Gert Ledig cayeran en el olvido. El propio Ledig debió de ser una especie de solitario. En una de las pocas obras de consulta donde lo nombran, se dice: «Nacido en Leipzig en un ambiente humilde, después del suicidio de su madre fue criado por parientes, asistió a las clases experimentales de un instituto pedagógico y luego a una escuela especial de técnica electrónica. A los dieciocho años se presentó voluntario en el servicio militar fue aspirante a oficial pero durante la campaña de Rusia fue a parar a una unidad de castigo por sus “discursos subversivos”. Después de haber sido herido por segunda vez, se le concedió un permiso de estudios, se hizo ingeniero naval y, desde 1944, fue experto industrial en la Armada. Después de la guerra, yendo hacia Leipzig, fue detenido por los rusos… como sospechoso de espionaje. Sin embargo, se escapó del tren que lo deportaba. Al principio sin recursos en Munich, fue trabajador en el andamio, vendedor y artesano, y desde 1950, durante tres años, intérprete en el cuartel general norteamericano en Austria, y luego ingeniero en una empresa de Salzburgo. Desde 1957 vivió como escritor independiente en Munich».[109] Ya por esos escasos datos puede verse que Ledig, por sus orígenes y su evolución, no podía corresponder al modelo de comportamiento formado para escritores después de la guerra. Es difícil imaginárselo en el Grupo 47. Su falta de compromiso, conscientemente impuesta y dirigida a producir asco y repugnancia, invocaba de nuevo, en una época en que se iniciaba ya el milagro económico, el fantasma de la anarquía, el miedo a una disolución general que amenazara con el colapso de todo orden, del salvajismo y animalización del ser humano, de la ruina sin ley e irreversible. Las novelas de Ledig, que no son inferiores a las obras de otros autores de los años cincuenta que todavía hoy se nombran y se estudian, fueron excluidas de la memoria cultural porque amenazaban atravesar el cordon sanitaire con que la sociedad había rodeado las zonas de muerte de las incursiones distópicas realmente ocurridas. Esas incursiones, por cierto, no eran sólo el producto, en el sentido de Alexander Kluge, de una maquinaria de destrucción de dimensiones industriales, sino también el resultado de la propagación cada vez más incondicional desde la ascensión del expresionismo de un mito del hundimiento y la destrucción. La película de Fritz Lang La venganza de Crimilda, de 1924, en la que todo el poder armado de un pueblo, casi deliberadamente, se dirige a las fauces de la perdición, para, finalmente, ser pasto de las llamas en un estupendo espectáculo pirómano, es el paradigma más exacto, en clara anticipación de la retórica fascista de la lucha final. Y mientras Lang, en Babelsberg, convertía las visiones de Thea von Harbou en imágenes que podían reproducirse para el público de cine alemán, trabajaban también ya los logísticos de la Wehrmacht, un decenio antes de la toma del poder por Hitler, en su propia fantasía cherusca,[110] un guión verdaderamente aterrador, que preveía la aniquilación del ejército francés en suelo alemán, la devastación de zonas enteras del país y grandes pérdidas entre la población civil.[111] El verdadero desenlace de esa nueva Batalla de Hermann, con los campos de ruinas alemanas al final, no hubiera podido imaginárselo sin duda el coronel Von Stülpnagel, autor y principal defensor del extremismo estratégico, y nadie, tampoco los escritores a quienes se había confiado guardar la memoria colectiva de la nación, pudo evocar luego para nosotros, precisamente porque adivinábamos que compartíamos la culpa, imágenes tan vergonzosas como la del Altmarkt de Dresde, por ejemplo, donde, en febrero de 1945, un comando de las SS, que había adquirido su experiencia en Treblinka, quemó 6.865 cadáveres en piras.[112] Toda dedicación a las verdaderas escenas de horror del hundimiento tienen todavía algo de ilegítimo, casi voyeurista, a lo que tampoco estas notas pudieron escapar por completo. Por eso tampoco me extraña que un maestro de Detmold me contara hace poco que, de joven, en los años inmediatos a la guerra, había visto con frecuencia, en una librería de Hamburgo, cómo se manoseaban a escondidas fotografías de los cadáveres que yacían en las calles después de la tormenta de fuego, como si se tratara de productos pornográficos.

Sólo me queda comentar finalmente una carta que a mediados de junio del pasado año me llegó de Darmstadt a través de la redacción del Neue Zürcher Zeitung, la última hasta entonces sobre el tema de la guerra aérea, y que tuve que leer varias veces, porque al principio no podía dar crédito a mis ojos, ya que contiene la tesis de que los Aliados, con la guerra aérea, se propusieron como objetivo cortar a los alemanes, mediante la destrucción de sus ciudades, de su herencia y sus orígenes, a fin de preparar la invasión cultural y americanización general que se produjo luego realmente en la posguerra. Esa estrategia deliberada, sigue diciendo la carta de Darmstadt, fue ideada por los judíos que vivían en el extranjero, utilizando los conocimientos especiales que, como era sabido, habían asimilado en sus andanzas, de la psique humana y de culturas y mentalidades ajenas. La carta, escrita en un tono tan resuelto como comercial, terminaba expresando la esperanza de que comunicaría a Darmstadt mi opinión profesional sobre la tesis expuesta. No sé quién es el autor, un tal Dr. H., cuál es su actividad profesional ni si está en relación con grupos o partidos de la derecha radical, ni tampoco puedo decir nada de la crucecita que añade a su firma, tanto la manuscrita como la electrónica, salvo que las personas del tipo del Dr. H., que sospechan por todas partes maquinaciones secretas dirigidas contra los intereses vitales de los alemanes, suelen pertenecer preferentemente a alguna asociación jerarquizada. Si, por su origen burgués o pequeñoburgués no pueden pretender, como la nobleza, representar de siempre a la élite conservadora de la nación, se incluyen entre los defensores intelectuales y casi siempre autodesignados del Occidente cristiano o de la herencia nacional. La necesidad de integrarse en una corporación, legitimada por la indicación de una ley superior, tuvo como es sabido su momento en los años veinte y treinta entre los conservadores y revolucionarios de derechas. Hay una línea recta que va desde Stern des Bundes de Stefan George hasta la idea del próximo Reich como creación de una federación de hombres, que Alfred Rosenberg propagó en su Mito del siglo XX, aparecida en el año de gracia de 1933; y la formación de las SA y de las SS, desde el principio, no debía servir para el ejercicio directo del poder, sino para atraer a una nueva élite, unida por una lealtad incondicional, una cualidad que hasta entonces incumbía, también y particularmente, a la nobleza hereditaria. La rivalidad entre los aristócratas de la Wehrmacht y los advenedizos y arribistas pequeñoburgueses que, como Himmler, el criador de pollos, se consideraban ahora protectores de la patria es indudablemente uno de los capítulos principales en la historia social, todavía no escrita en gran parte, de la corrupción de los alemanes. En qué lugar debe situarse exactamente al Dr. H. con sus misteriosas crucecitas está por ver. Lo más probable es considerarlo como alguien que viene de aquella época funesta. Por lo que he podido saber, tiene aproximadamente mi edad y por lo tanto no pertenece a la generación de los que estuvieron todavía bajo la influencia directa del nacionalsocialismo. Además, en Darmstadt, como he podido averiguar, no tiene fama de trastornado (lo único que hubiera podido justificar sus estrafalarias tesis); más bien parece estar perfectamente en sus cabales y, evidentemente, vive en condiciones respetables. Es cierto que la coincidencia entre fantásticos delirios por un lado y formas de vida prácticas por otro caracteriza el extraño rechazo que se produjo en las mentes de los alemanes en la primera mitad del siglo XX. En ninguna parte puede verse esa dislocación mejor que en el estilo característico de la correspondencia que mantenían entre sí los dirigentes nazis y que, en su curiosa mezcla de intereses supuestamente objetivos y locura, determina todavía fantasmalmente las ideas llevadas al papel por el Dr. H. En cuanto se refiere a las tesis mismas que éste ofrece, no sin sentirse orgulloso de su sagacidad, no son más que una derivación de los llamados Protocolos de los Sabios de Sión, esa falsificación seudodocumental puesta en circulación en la Rusia zarista, según la cual una internacional judía se esfuerza por conseguir el dominio mundial y, mediante sus manipulaciones conspiradoras, precipita a pueblos enteros a su perdición. La variante más virulenta de esa noción ideológica fue la leyenda, que después de la Primera Guerra Mundial se difundió desde las mesas de las cervecerías, pasando por la prensa y la industria de la cultura, hasta los órganos del Estado y, finalmente, al poder legislativo, de un enemigo tan invisible como omnipresente, que descomponía desde dentro las esencias populares. En forma abierta o encubierta, con ello se quería decir la minoría judía. Es evidente que el Dr. H. no podía aceptar sin alteraciones esa atribución de culpa, después de haber llevado la retórica de la denuncia en toda la esfera de influencia de los alemanes, mucho antes de la iniciación de la campaña aérea de los Aliados, a la privación de derechos, expropiación, exilio y aniquilación sistemática de los judíos. Más prudentemente, limita por ello su sospecha a los judíos que viven en el extranjero. Y si, en un curioso corolario, certifica que aquellos a quienes quisiera hacer responsables de la destrucción de Alemania están menos motivados por el odio que por su especial conocimiento de culturas ajenas y de su mentalidad, les está atribuyendo los motivos de, por ejemplo, el doctor Mabuse, genio subversivo de la transformación, en la película de Fritz Lang del mismo título. Él mismo de procedencia dudosa, puede adaptarse a cualquier ambiente. Lo vemos en las primeras secuencias en el papel del especulador Sternberg que, por medio de una manipulación delictiva, provoca un crac de la Bolsa. A medida que la película avanza aparece como jugador en un casino ilegal, como jefe de una banda de delincuentes, como explotador de una fábrica de dinero falso, como agitador popular y revolucionario de pacotilla, así como, con el siniestro nombre de Sandor Weltmann, como hipnotizador con poder incluso sobre los que se oponen a él con todas sus fuerzas. En un plano que significativamente sólo dura unos segundos, la cámara nos muestra en la puerta de la casa de ese experto en paralizar voluntades y destruir mentes una placa con el letrero «Dr. Mabuse - Psicoanalista». Como los judíos del extranjero imaginados por el Dr. H., Mabuse tampoco conoce el odio. Lo único que le importa es el poder y el placer de conquistarlo. Con su conocimiento especial de la psique humana, puede meterse en la cabeza de sus víctimas. Arruina a quienes se sientan con él a una mesa de juego, destruye al conde Told, le quita a su mujer y lleva a su contrincante, el fiscal Von Wenk, al borde de la muerte. Von Wenk, que en el guión imaginado por Thea von Harbou representa el tipo del noble prusiano al que la burguesía confía el mantenimiento del orden en una época de crisis, consigue finalmente vencer la resistencia de Mabuse con ayuda de un contingente del Ejército (¡las fuerzas de policía no bastan!) y salvar a la condesa y a Alemania con ella. La película de Fritz Lang ofrece el paradigma de la xenofobia que se extendió entre los alemanes desde finales del XIX. Lo que escribe el Dr. H. sobre los especialistas judíos en mentes, que supuestamente elaboraron las estrategias de destrucción de las ciudades alemanas, se remonta a la histerización de nuestro ser colectivo. Desde el punto de vista actual, uno se puede sentir inclinado a minimizar, tildándolos de absurdos, de propios de alguien incorregible, los comentarios del Dr. H. Y sin duda son absurdos, pero no por ello menos aterradores. Porque si algo se encuentra en el origen de los inconmensurables sufrimientos que los alemanes hemos causado al mundo es un lenguaje así, difundido por ignorancia y resentimiento. La mayoría de los alemanes sabe hoy, cabe esperar al menos, que provocamos claramente la destrucción de las ciudades en las que en otro tiempo vivíamos. Casi nadie dudará hoy de que el mariscal del aire Göring hubiera arrasado Londres si sus recursos técnicos se lo hubieran permitido. Speer cuenta cómo Hitler, en 1940, en una cena en la Cancillería del Reich, fantaseaba sobre la destrucción total de la capital del imperio británico: «¿Han visto alguna vez un mapa de Londres? Está tan densamente edificado que un incendio bastaría para destruir la sociedad entera, como ocurrió ya hace doscientos años. Göring quiere, mediante innumerables bombas incendiarias de efectos totalmente nuevos, producir incendios en las distintas partes de la ciudad, incendios por todas partes. Miles. Entonces se unirán en una gigantesca conflagración. Göring tiene razón: las bombas explosivas no funcionan, pero se puede hacer con bombas incendiarias: ¡destruir Londres por completo! ¿Qué podrán hacer sus bomberos cuando todo esté ardiendo?»[113] Esa embriagadora visión de destrucción coincide con el hecho de que también los bombardeos aéreos realmente pioneros —Guernica, Varsovia, Belgrado, Rotterdam— se debieron a los alemanes. Y si pensamos en las noches de los incendios de Colonia, Hamburgo y Dresde, tenemos que recordar también que ya en agosto de 1942, cuando la vanguardia del Sexto Ejército había llegado al Volga y no pocos soñaban con establecerse después de la guerra en un jardín de cerezos en una finca junto al tranquilo Don, la ciudad de Stalingrado, que en aquella época, como luego Dresde, rebosaba de fugitivos, fue bombardeada por mil doscientos aviones y que, durante este ataque, que entusiasmó a las tropas alemanas que estaban en la otra orilla, 40.000 personas perdieron la vida.[114]