¿Por dónde habría habido que comenzar una historia natural de la destrucción? ¿Por una visión general de los requisitos técnicos, de organización y políticos para realizar ataques a gran escala desde el aire, por una descripción científica del fenómeno hasta entonces desconocido de las tormentas de fuego, por un registro patográfico de las formas de muerte características, o por estudios psicológicos del comportamiento sobre el instinto de huida y de retorno al hogar? Nossack escribe que no había cauces para la corriente de población que, después de los ataques aéreos sobre Hamburgo, «silenciosa e incesantemente lo inundaba todo», y por pequeños arroyuelos llevaba el desasosiego hasta las aldeas más apartadas. Apenas habían llegado los fugitivos a alguna parte, continúa Nossack, se ponían otra vez en marcha, seguían su camino o trataban de volver a Hamburgo, «ya fuera para salvar todavía algo o para buscar a parientes», ya fuera por los oscuros motivos que obligan al criminal a volver al lugar del crimen.[40] En cualquier caso, diariamente se desplazaba una inmensa cantidad de gente. Böll sospechó más tarde que en esas experiencias de desarraigo colectivo tiene su origen la pasión de viajar de los habitantes de la República Federal de Alemania, ese sentimiento de no poder quedarse ya en ningún sitio y tener que estar siempre en otra parte.[41] Los desplazamientos de huida y retorno al hogar de la población bombardeada serían así, desde el punto de vista behaviorista, algo absolutamente parecido a ejercicios preparatorios de iniciación de la sociedad móvil que se constituyó en los decenios posteriores a la catástrofe, bajo cuyo patrocinio aquella inquietud crónica se convirtió en virtud cardinal.

Prescindiendo del comportamiento trastornado de las propias personas, el cambio más evidente en el orden natural de las ciudades durante las semanas que seguían a un raid aniquilador era el súbito aumento exagerado de las criaturas parasitarias que proliferaban en los cadáveres desprotegidos. La llamativa escasez de observaciones y comentarios al respecto se explica por la implícita imposición de un tabú, tanto más comprensible si se piensa que los alemanes, que se habían propuesto la limpieza e higienización de Europa, tenían que defenderse ahora del miedo de ser ellos mismos, en realidad, el pueblo de las ratas. Hay un pasaje en la novela tanto tiempo inédita de Böll en el que se describe a una rata de los escombros, mientras, venteando, se abre camino a tientas desde una montaña de escombros hasta la calle, y, como es sabido, Wolfgang Borchert escribió una hermosa historia sobre un chico que vela a su hermano muerto, sepultado entre los escombros, y aleja su horror a las ratas convenciéndose de que duermen de noche. Por lo demás, en la literatura de la época, por lo que sé, únicamente se encuentra sobre ese tema un pasaje de Nossack, en el que se dice que los reclusos, con sus trajes a rayas, a los que se utilizaba para eliminar «los restos de los que fueron seres humanos», sólo podían abrirse camino con lanzallamas hasta los cadáveres que yacían en los refugios antiaéreos, tan densas eran las nubes de moscas que zumbaban a su alrededor, y que las escaleras y suelos de los sótanos estaban cubiertos de gusanos resbaladizos de un dedo de largo. «Ratas y moscas dominaban la ciudad. Insolentes y gordas, las ratas correteaban por las calles. Pero todavía más repugnantes eran las moscas. Grandes, de reflejos verdes, como no se habían visto nunca. Daban vueltas como grumos por el asfalto, se posaban en los restos de pared copulando unas sobre otras y se calentaban, cansadas y hartas, en los cristales rotos de las ventanas. Cuando no podían volar ya, se arrastraban detrás de nosotros a través de las hendiduras más pequeñas, lo ensuciaban todo, y sus susurros y zumbidos eran lo primero que oíamos al despertar. Esto sólo cesó a finales de octubre».[42] Ese cuadro de la multiplicación de especies normalmente reprimidas por todos los medios es un raro documento de la vida en una ciudad en ruinas. Aunque la mayoría de los supervivientes pudieran no haber tenido ese enfrentamiento directo con las más repulsivas formas de la fauna de los escombros, las moscas al menos los perseguían por todas partes, por no hablar del «olor… a podredumbre y descomposición» que, como escribe Nossack, «flotaba sobre la ciudad».[43] Casi no nos ha llegado nada de los que, en las semanas y meses que siguieron a la destrucción, sucumbieron al asco existencial; pero al menos Hans, el narrador principal de El ángel callaba, se horroriza al pensar en tener que reanudar la vida, y nada le parece más lógico que renunciar sencillamente, «bajar las escaleras y dirigirse a la noche».[44] Significativamente, a muchos de los héroes de Böll les falta todavía, decenios más tarde, una auténtica voluntad de vivir. Esa deficiencia, que llevan adherida como un estigma en su nuevo mundo de éxitos, es la herencia de una existencia entre las ruinas que sienten como vergonzosa. Sobre lo cerca de la extinción que estaban realmente muchos al terminar la guerra en las ciudades destruidas informa una nota de E. Kingston-McCloughry, que dice que el aparente vagar sin rumbo de millones de personas sin hogar en medio de aquella inmensa devastación era un espectáculo horrible, profundamente inquietante. No se sabía dónde se alojaba aquella gente, aunque, al caer la oscuridad, las luces en las ruinas mostraban dónde se habían instalado.[45] Nos encontramos en la necrópolis de un pueblo extraño e incomprensible, arrancado a su existencia e historia civil, devuelto a la etapa de desarrollo de los recolectores nómadas. Imaginémonos, pues, «lejos, detrás de los pequeños huertos familiares, alzándose sobre el terraplén de las vías de tren… las ruinas carbonizadas de la ciudad, una oscura silueta desgarrada»;[46] delante, un paisaje de bajas colinas de escombros, de color cemento, polvo de ladrillo rojo y seco que se mueve en grandes nubes sobre la desierta comarca, un solo hombre que hurga entre los guijarros,[47] la parada de un tranvía en medio de ninguna parte, gente que está allí y de los que, como escribe Böll, no se sabe de dónde vinieron, que parecen crecidos en las colinas, «invisibles, inaudibles… salidos de esos niveles de la nada… Fantasmas cuyo camino y meta no se podía saber: figuras con paquetes y bolsas, cajas de cartón y cajones».[48] Volvamos con ellos a la ciudad en que viven, por calles en que las escombreras se amontonan hasta el primer piso de las fachadas consumidas por el fuego. Vemos seres humanos que han hecho pequeñas hogueras al aire libre (como si estuvieran en la selva, escribe Nossack),[49] donde hierven su comida o su ropa. Tubos de estufa que sobresalen entre las ruinas, humo que se dispersa lentamente, una anciana con un pañuelo en la cabeza y una pala para carbón en la mano.[50] Más o menos ese aspecto debía de tener la patria en 1945. Stig Dagerman describe la vida de los habitantes de los sótanos en una ciudad de la Cuenca del Ruhr: la asquerosa comida, que se compone de sucias verduras arrugadas y dudosos trozos de carne cocidos juntos, y describe el humo, el frío y el hambre que reinan en las cavernas subterráneas, los niños que tosen, a los que el agua que hay siempre en el suelo se les mete por los agujereados zapatos. Dagerman describe aulas de escuela en las que hay pizarras clavadas para sustituir los cristales rotos de las ventanas y tanta oscuridad que los niños no pueden leer sus libros de texto. En Hamburgo, dice Dagerman, habló con un tal señor Schumann, empleado de banco, que llevaba ya tres años viviendo bajo tierra. Los rostros blancos de esa gente, según Dagerman, parecen exactamente el de un pez cuando sube a la superficie a tomar aire.[51] Victor Gollancz, que en el otoño de 1946 viajó durante mes y medio por la zona de ocupación inglesa, sobre todo Hamburgo, Düsseldorf y la cuenca del Ruhr, y escribió una serie de reportajes para la prensa inglesa, da datos detallados sobre la deficiencia de alimentación, síntomas de carencia, edemas causados por el hambre, consunción, infecciones de la piel y rápido aumento del número de tuberculosos. Habla también de la profunda letargia y la califica de característica más destacada de la población de las grandes ciudades. «People drift about with such lassitude —escribe— that you are always in danger of running them down when you happen to be in a car.»[52] El más asombroso de los reportajes de Gollancz desde el país vencido es quizá la breve glosa dedicada a los zapatos rotos de los alemanes «This Misery of Boots», y no tanto la glosa misma como las fotografías que la acompañaron luego en la edición en forma de libro de los reportajes, fotografías que el mismo Gollancz tomó en el otoño de 1946, evidentemente fascinado por esos objetos.

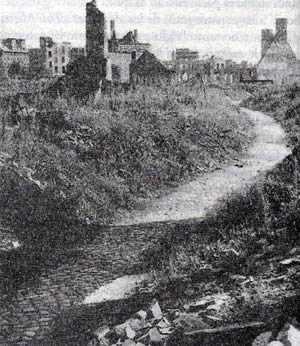

Fotografías como esas en las que, de forma muy concreta, se hace visible el proceso de degradación, pertenecen indudablemente a una historia natural de la destrucción como la imaginó en su momento Solly Zuckerman. Lo mismo sucede con el pasaje de El ángel callaba en que el narrador observa que se podría determinar la fecha de la destrucción por la hierba que cubre las montañas de escombros. «Era una pregunta botánica. Aquel montón de escombros, desnudo y pelado, eran piedras brutas, mampostería recientemente rota… ni una brizna de hierba crecía allí, mientras que en otras partes había ya árboles, arbolitos encantadores en los dormitorios y la cocina». En algunos puntos de Colonia, al final de la guerra el paisaje de ruinas se había transformado ya por la vegetación que proliferaba sobre él: las calles atravesaban el nuevo paisaje como «pacíficos desfiladeros».[53] A diferencia de las catástrofes que hoy se extienden subrepticiamente, la capacidad de regeneración de la Naturaleza no había sido al parecer afectada por las tormentas de fuego. Efectivamente, en Hamburgo, en el otoño de 1943, pocos meses después del gran incendio, florecieron muchos árboles y arbustos, especialmente castaños y lilas.[54] ¿Cuánto tiempo habría hecho falta si el plan Morgenthau de «pastoralización» de Alemania se hubiera impuesto realmente, hasta que todo el país las montañas de ruinas rebosaran de bosques?

En lugar de ello, volvió a despertar con sorprendente rapidez ese otro fenómeno natural, la vida social. La capacidad del ser humano para olvidar lo que no quiere saber, para no ver lo que tiene delante pocas veces se ha puesto a prueba mejor que en Alemania en aquella época. Se decide, al principio, por simple pánico, seguir adelante como si no hubiera pasado nada. El reportaje de Kluge sobre la destrucción de Halberstadt comienza con la historia de una empleada de un cine, la señora Schrader, que, después de caer las bombas, se pone inmediatamente a trabajar, con una pala del refugio antiaéreo, para poder «despejar los escombros —como espera— antes de la sesión de las dos de la tarde».[55] En el sótano, donde encuentra varios fragmentos de cuerpos cocidos, pone orden colocándolos por de pronto en la caldera del lavadero. Nossack cuenta cómo, al volver a Hamburgo unos días después del ataque, vio a una mujer que en una casa, «que se alzaba sola e intacta en medio del desierto de escombros», estaba limpiando las ventanas. «Creímos ver una loca —escribe, y continúa—: Lo mismo ocurrió cuando nosotros, los niños, vimos limpiar y rastrillar un jardín delantero. Era tan incomprensible que se lo contamos a los otros como si fuera un milagro. Y un día llegamos a un barrio periférico totalmente intacto. La gente se sentaba en el balcón y tomaba café. Era como una película, realmente imposible».[56] La extrañeza de Nossack se debe a que, como tiene que adoptar el punto de vista de una persona afectada, se enfrenta con una falta de sensibilidad moral que raya en lo inhumano. No se espera de una colonia de insectos que, ante la devastación de una construcción vecina, se quede paralizada de dolor. Sin embargo, de la naturaleza humana sí cabe esperar cierto grado de empatía. En ese sentido, el mantenimiento del orden pequeñoburgués del café de sobremesa en los balcones de Hamburgo a finales de julio de 1943 tiene algo de espantosamente absurdo y escandaloso, como sucede con los animales de Grandville, vestidos de personas y pertrechados de cubiertos, que se comen a sus congéneres. Por otra parte, la rutina que se impone por encima de los acontecimientos catastróficos, desde preparar una tarta para el café de sobremesa hasta mantener los rituales culturales más elevados, es el medio más eficaz y natural de conservar el llamado sano juicio. En ese contexto encaja también el papel que desempeñó la música durante el derrumbamiento del Reich alemán. Siempre que había que evocar la gravedad del momento se recurría a la gran orquesta, y el régimen utilizaba el gesto afirmativo del final sinfónico, haciéndolo suyo. En eso no cambió nada cuando se extendieron alfombras de bombas sobre las ciudades alemanas. Alexander Kluge recuerda que, en la noche del ataque a Halberstadt, Radio Roma estaba transmitiendo Aida. «Estábamos sentados en el dormitorio de mi padre, ante un aparato de madera de disco iluminado en el que aparecían las emisoras extranjeras, y oíamos la distorsionada música secreta, que desde muy lejos, sobrepuesta, contaba algo serio que nuestro padre nos resumía brevemente en alemán A la una, los amantes encontraron la muerte en la cripta».[57] La víspera del devastador ataque aéreo sobre Darmstadt, según uno de los supervivientes, oyó «por radio algunas canciones del alegre mundo rococó de la encantadora música de Strauss».[58] Nossack, al que las desnudas fachadas de Hamburgo le parecen arcos de triunfo, ruinas de la época romana o la escenografía de una ópera fantástica, mira desde un montón de escombros un desierto del que sólo se destaca el portal del jardín de un convento. En marzo había asistido todavía allí a un concierto. «Y una cantante ciega había cantado: “El difícil tiempo del sufrimiento comienza de nuevo”. Sencilla y segura se apoyaba en el clavichémbalo, y sus ojos muertos miraban por encima de las naderías por las que ya entonces temblábamos, tal vez hacia donde estábamos ahora. Pero ahora nos rodeaba sólo un mar de piedras».[59] La relación, evocada aquí por una vivencia musical, entre lo más extremamente profano y lo sagrado es un artificio que demuestra siempre su eficacia. «Un paisaje de colinas de ladrillo, debajo los seres humanos sepultados, encima las estrellas; lo último que se mueve son las ratas. Por la noche, Ifigenia», anotó Max Frisch en Berlín.[60] Un observador inglés recuerda una función de ópera en la misma ciudad, inmediatamente después del armisticio. «In the midst of such shambles only the Germans —dice con cierta admiración de doble filo —,could produce a magnificent full orchestra and a crowded house of music lovers.»[61] ¿Quién podría privar a los oyentes, que por todo el país escuchaban con ojos brillantes la música que volvía a animarse, de sentirse agradecidos por su salvación? Y, sin embargo, cabe preguntarse también si no se les hinchaba el pecho de un perverso orgullo por el hecho de que nadie en la historia de la humanidad hubiera tocado así ni nadie hubiera soportado tanto como los alemanes. La crónica de todo ello aparece en la biografía del compositor alemán Adrian Leverkühn, que el maestro Zeitblom de Freising, inspirado por su ghostwriter de Santa Barbara, lleva al papel cuando la ciudad de Durero y de Pirckheimer era reducida a cenizas y también la cercana Munich era sometida a juicio. «Mis simpatizantes lectores y amigos —escribe—, continúo. Sobre Alemania ha caído la perdición, en los escombros de nuestras ciudades habitan, cebadas con cadáveres, las ratas…».[62]

En El doctor Faustus Thomas Mann escribió una amplia crítica histórica de un arte cada vez más inclinado a la comprensión apocalíptica del mundo, y a la vez la confesión de su propia implicación. Del público para el que escribió esa novela sin duda sólo lo comprendieron unos pocos; la gente estaba demasiado ocupada en celebrar actos solemnes en la lava apenas enfriada, y demasiado también en librarse de toda sospecha. No se dejaba arrastrar a la complicada cuestión de las relaciones entre ética y estética que atormentaba a Thomas Mann. Y sin embargo esa cuestión hubiera sido de importancia fundamental, como sugieren las escasas trasposiciones literarias sobre la aniquilación de las ciudades alemanas.

Aparte de Heinrich Böll, de cuya melancólica novela sobre las ruinas El ángel callaba se privó al público literario durante más de cuarenta años, Hermann Kasack, Hans Erich Nossack y Peter de Mendelssohn fueron los únicos que, al acabar la guerra, escribieron sobre el tema de la destrucción de las ciudades y la supervivencia en un país en ruinas. Los tres autores estaban unidos entonces por ese interés común. Kasack y Nossack estuvieron regularmente en contacto desde 1942, mientras trabajaban respectivamente en La ciudad detrás del río y Nekya; a su vez, Mendelssohn, que vivía en el exilio inglés y, cuando regresó por vez primera a Alemania en mayo de 1945, apenas pudo comprender el grado de destrucción, consideró sin duda por ello la obra de Kasack, aparecida en la primavera de 1947, como un testimonio de la época de la máxima actualidad. Ya en el verano escribe una recensión entusiasta, busca una editorial inglesa para el libro, se pone a traducirlo inmediatamente y, como resultado de ocuparse de Kasack, comienza en 1948 a escribir la novela Die Kathedrale (La catedral) que, lo mismo que los trabajos de Kasack y de Nossack, entiende como un experimento literario en el entorno de la destrucción total. Postergada por las muchas tareas que recayeron en Mendelssohn mientras, al servicio del gobierno militar, se ocupaba de la reconstrucción de la prensa alemana, el relato escrito en inglés quedó en forma de fragmento y no se publicó hasta 1983, en traducción del propio Mendelssohn. El texto clave de ese grupo es indudablemente La ciudad detrás del río, a la que entonces se dio una gran importancia y que se consideró durante mucho tiempo como el ajuste de cuentas definitivo con la locura del régimen nacionalsocialista. «Mediante un solo libro —escribió Nossack— volvía a haber una literatura alemana de categoría, una literatura surgida aquí y crecida en nuestros escombros».[63] Otra cuestión es, naturalmente, en qué sentido correspondía la ficción de Kasack a las condiciones alemanas de entonces y qué tenía que ver, por ejemplo, con la filosofía extrapolada de esas condiciones. La imagen de la ciudad de más allá del río, en la que «la vida, por decirlo así, se desarrolla subterráneamente»,[64] es con claridad, en todas sus características, la de una comunidad destrozada. «De las casas de las hileras de calles de alrededor sobresalían sólo las fachadas, de forma que, mirando oblicuamente por las desnudas filas de ventanas, se podía ver la superficie del cielo».[65] Y se puede argumentar que también la descripción de esa «vida sin vida»[66] que la población llevaba en ese mundo crepuscular recibía sus estímulos de la situación económica y social real en el período comprendido entre 1943 y 1947. En ninguna parte había vehículos, y los peatones vagaban apáticos por las calles llenas de escombros, «como si no sintieran ya lo desolador del entorno… A otros se los podía observar en los edificios de viviendas derrumbados, despojados de su finalidad, mientras buscaban restos de enseres sepultados, recogían allí un trocito de lata o de alambre entre los cascotes, reunían acá algunas astillas en las bolsas que llevaban al hombro y que parecían cajas de herborista».[67] En los centros comerciales sin techo se ofrecían trastos diversos en escaso surtido: «Aquí se desplegaban chaquetas y pantalones, cinturones de hebilla plateada, corbatas y pañuelos de colores; allá se habían amontonado zapatos y botas de toda clase, que normalmente se encontraban en estado francamente dudoso. En otros puestos colgaban de perchas trajes arrugados de diversos tamaños, chaquetas regionales y jubones aldeanos pasados de moda; en medio había calcetines, medias y camisas remendados, sombreros y redecillas a la venta, en confuso montón».[68] Sin embargo, las relaciones vitales y económicas disminuidas que en esos pasajes se concretan como fundamento empírico del relato no se unen en una amplia imagen del mundo de las ruinas, sino que son más bien simples elementos de atrezo de un plan superior de mitificación de una realidad que, en su forma bruta, se resiste a la descripción. En consecuencia, también las flotas de bombarderos aparecen como hechos transreales. «Como si Indra, cuya crueldad en la destrucción supera las fuerzas demoníacas, los inspirase, despegaban, mensajeros en bandada de la muerte, para arrasar las naves y edificios de la gran ciudad en proporciones cien veces mayores que en ninguna guerra asesina, con el éxito y la contundencia del Apocalipsis».[69] Figuras de máscara verde, pertenecientes a una secta secreta, que despedían un apagado olor a gas y quizá simbolizaban a los asesinados en los campos, eran presentadas, en alegórica exacerbación, en disputa con los espantajos del poder que, hinchados a un tamaño superior al natural, anunciaban un dominio blasfemo hasta que se derrumbaban como uniformes vacíos, dejando un hedor diabólico. A esa escenificación, casi digna de Hans J. Syberberg, que debe mucho a los aspectos más equívocos de la fantasía expresionista, se impone en la parte final de la novela el intento de dar sentido a lo sin sentido, ocasión en la que el pensador más veterano del imperio de los muertos de Kasack señala que «los treinta y tres iniciados concentran sus fuerzas desde hace tiempo para abrir y ampliar la región mucho tiempo protegida del ámbito asiático a fin de dar paso a los reencarnados, y parecen estar aumentando sus esfuerzos para que esa resurrección en cuerpo y alma incluya también al círculo de Occidente. Ese intercambio, hasta ahora sólo realizado paulatina y aisladamente, entre bienes existenciales asiáticos y europeos puede reconocerse en una serie de fenómenos».[70] De otras explicaciones del Maestro Magus, que representa en la novela de Kasack la más alta instancia de sabiduría, se desprende que debían morir millones «para dejar sitio a los reencarnados que surjan. Un sinnúmero de seres humanos fueron llamados prematuramente para que, como semilla, con renacimiento apócrifo, pudieran resucitar en un espacio vital hasta entonces cerrado».[71] La elección del vocabulario y conceptos de ese pasaje, no rara en la epopeya de Kasack, muestra con alarmante claridad que el lenguaje secreto cultivado al parecer por la emigración interior era en gran parte idéntico al código del mundo intelectual fascista.[72] Para el lector de hoy resulta difícil contemplar cómo Kasack, muy al estilo de su época, se sitúa, con filosofismos seudohumanísticos y orientales, y recurriendo a mucha jerga simbólica, por encima de la inaudita realidad de la catástrofe colectiva, y cómo se incluye él mismo, mediante toda la estructura de su novela, en la comunidad más alta de los intelectuales puros, que en la ciudad de detrás del río guardan como archiveros la memoria de la humanidad. También Nossack cae en Nekya en la tentación de hacer desaparecer los horrores reales de su tiempo mediante el artificio de la abstracción y el vértigo metafísico. Nekya, al igual que La ciudad detrás del río, es el relato de un viaje al imperio de los muertos y, como en Kasack, también aquí hay maestros, mentores, un Maestro, antepasados y antepasadas, mucha disciplina patriarcal y mucha oscuridad prenatal. Nos encontramos, pues, en plena provincia alemana pedagógica, que se extiende desde la visión idealista de Goethe hasta Stauffenberg y Himmler, pasando por la Stern des Bundes (Estrella de las Ligas) de Stefan George. Si se recurre otra vez a ese modelo de una élite que actúa fuera y por encima del Estado como guardián de una sabiduría misteriosa, a pesar de haber quedado por completo desacreditada en la práctica social, y se hace para arrojar luz sobre el sentido supuestamente metafísico de su experiencia a aquellos que se han librado de la destrucción total con nada más que la vida, ponemos de manifiesto una inflexibilidad ideológica muy por encima de la conciencia de los autores individuales, una inflexibilidad que sólo podría compensarse con una resuelta mirada a la realidad.

Mérito innegable de Nossack es que, a pesar de su desafortunada tendencia a la exageración filosófica y la falsa trascendencia, fue el único escritor que intentó escribir sobre lo que había visto realmente de la forma más sencilla posible. Es verdad que, en su ajuste de cuentas con la caída de Hamburgo, irrumpe a veces la retórica de la inevitabilidad del destino, se dice que el rostro del hombre debe ser santificado por el tránsito a lo eterno,[73] y las cosas toman finalmente un giro alegórico y fabuloso; pero en conjunto se trata en primer lugar de la pura facticidad, de la estación del año y el tiempo atmosférico, del punto de vista del observador, del ruido triturador de la escuadrilla que se acerca, del resplandor rojo en el horizonte, del estado físico y mental de los que han huido de la ciudad, de las bambalinas quemadas, las chimeneas que curiosamente siguen en pie, la ropa blanca que se seca en la ventana de la cocina, de una cortina desgarrada que se agita al viento en una terraza vacía, de un sofá con funda de ganchillo y de otras cosas innumerables, perdidas para siempre, y también de los escombros bajo los que están sepultadas, de la aterradora vida nueva que se agita debajo y de la repentina avidez del ser humano por los perfumes. El imperativo moral de que uno al menos tiene que escribir lo que ocurrió en aquella noche de julio en Hamburgo lleva a una amplia renuncia al artificio. De forma desapasionada se informa «de un acontecimiento horrible de tiempos prehistóricos».[74] En ese sótano a prueba de bomba un grupo de personas ardieron porque las puertas se atascaron y las reservas de carbón de los cuartos contiguos se incendiaron. Así sucedió. «Todos huyeron de las paredes ardientes al centro del sótano. Allí los encontraron apiñados. Estaban hinchados por el calor».[75] El tono con que se informa es el del mensajero en una tragedia clásica. Nossack sabe que, con frecuencia, se ahorca a esos mensajeros. En su memorando sobre el hundimiento de Hamburgo incluye la parábola de un hombre que afirma tener que contar cómo fue, y a quienes sus oyentes dan muerte porque difunde un frío mortal. De ese destino infame se libran por lo general quienes salvan de la destrucción un sentido metafísico. Su empresa es menos peligrosa que el recuerdo concreto. En un artículo que dedicó Elias Canetti al diario del doctor Hachiya de Hiroshima, a la pregunta de qué significa sobrevivir a una catástrofe de esas proporciones se da la respuesta de que eso sólo se puede deducir de un texto que, como las anotaciones de Hachiya, se caracteriza por su precisión y responsabilidad. «Si tiene sentido reflexionar —escribe Canetti— acerca de qué forma de literatura es hoy indispensable, indispensable para un hombre que sepa y comprenda, ésa es la forma».[76] Lo mismo puede decirse del relato de Nossack, singular incluso dentro de su propia obra, sobre la caída de la ciudad de Hamburgo. El ideal de lo verdadero, decidido en su objetividad al menos durante largos trechos totalmente carente de pretensiones, se muestra, ante la destrucción total, como el único motivo legítimo para proseguir la labor literaria. A la inversa, la fabricación de efectos estéticos o seudoestéticos con las ruinas de un mundo aniquilado es un proceso en el que la literatura pierde su justificación.

Un ejemplo de ello, difícil de superar, son las páginas y páginas de situaciones embarazosas del fragmento narrativo de Peter de Mendelssohn La catedral, que (afortunadamente, se podría decir) permaneció mucho tiempo inédito y también después de su aparición pasó en gran parte inadvertido. Comienza cuando Torstenson, el protagonista de la historia, sale de un sótano sepultado, al día siguiente de un gran raid aéreo. «Sudaba, las sienes le latían. Dios santo, pensó, esto es horrible, ya no soy joven; hace diez, cinco años, algo así no me hubiera importado lo más mínimo, pero ahora tengo cuarenta y uno, estoy sano, me encuentro bien y casi incólume, mientras que todo el mundo a mi alrededor parece haber muerto, y me tiemblan las manos y se me doblan las rodillas, y necesito todas mis fuerzas para salir de este montón de escombros. Efectivamente, todo el mundo a su alrededor parecía estar muerto; el silencio era completo; gritó unas cuantas veces si había alguien allí, pero no recibió respuesta de la oscuridad».[77] Con este estilo a bandazos entre deslices gramaticales y pobre imitación, de lo que se trata es de no dejar de citar toda clase de horrores, en cierto modo para demostrar que el autor no titubea en mostrar la realidad de la destrucción en sus aspectos más drásticos. Evidentemente, domina también en ello una desgraciada tendencia hacia lo melodramático. Torstenson ve «la cabeza de una anciana que, torcida y desfigurada, se había encajado en un marco de ventana roto»,[78] o teme que, en la oscuridad, «sus botas claveteadas pudieran resbalar sobre el calor que abandonaba el pecho aplastado de una mujer».[79] Torstenson teme, Torstenson ve, Torstenson pensó, tuvo la sensación, dudó, se irritó consigo mismo, no tenía la intención… Desde esa perspectiva egomaníaca, mantenida apenas por el traqueteante mecanismo de la novela, tenemos que seguir una trama que, al parecer, tomó su carácter grandiosamente trivial de los guiones cinematográficos de Thea von Harbou para Fritz Lang, mejor dicho, del guión para la gigantesca producción Metrópolis. La arrogancia del hombre técnico es también uno de los temas principales de la novela de Mendelssohn. De joven arquitecto, Torstenson —las resonancias de Heinrich Tessenow y su discípulo estrella Albert Speer no son casuales, aunque el autor las niegue— construyó la gigantesca catedral que es el único edificio todavía en pie en el campo de ruinas. La segunda dimensión del relato es la erótica. Torstenson busca a Karena, su primer amor, la hermosísima hija del sepulturero, que ahora yace probablemente bajo los escombros. Karena es, como la Maria de Metrópolis, una santa pervertida por los poderes dominantes. Torstenson recuerda su primer encuentro con ella en casa del librero Kafka, que precisamente, como el nigromante Rotwang de la película de Lang, vive en una casa torcida, llena de libros y trampillas. Aquella noche de invierno, recuerda Torstenson, Karena llevaba una capucha que parecía arder interiormente. «El forro rojo y las guedejas doradas sobre sus mejillas se habían fundido en una corona de llamas, enmarcando su rostro, que permanecía tranquilo e intacto, y hasta parecía sonreír tímidamente…»[80] Una especie de copia, indudablemente, de Santa María de las Catacumbas, que luego reaparece, convertida en mujer robot, al servicio de Fredersen, el señor de Metrópolis. Karena comete una traición parecida cuando, al ir Torstenson al exilio, se pone de parte del nuevo gobernante, Gossensass. Según Mendelssohn, el libro hubiera debido terminar cuando Torstenson, con una gabarra de las utilizadas para eliminar escombros, se dirige al mar y allí, mientras la grava se hunde en las profundidades, ve a toda la ciudad en el fondo, intacta e incólume, como una especie de Atlántida. «Todo lo que arriba ha sido destruido está aquí abajo ileso, y todo lo que sigue estando arriba, especialmente la catedral, nos falta aquí».[81] Torstenson desciende por una escalera en el agua hasta la ciudad sumergida, es hecho prisionero y debe responder a un tribunal para salvar la vida…, también una visión muy del gusto de Thea von Harbou. La coreografía de las masas, el desfile del ejército victorioso en la ciudad destruida, la entrada de la población superviviente en la catedral, todo ello lleva igualmente la marca Lang/Harbou, lo mismo que la reiterada condensación de la trama en un kitsch que va en contra de toda decencia literaria. Torstenson, que al principio mismo de la novela se encuentra con un muchacho huérfano, tropieza poco después con una muchacha de diecisiete años escapada de un campo de castigo. Cuando por primera vez están, «a la cruda luz del sol»[82] en las escaleras de la catedral, a ella se le deslizan los jirones de la chaquetilla y Torstenson la contempla, según se nos dice, «con serena minuciosidad». «Era una muchacha sucia, desaliñada e impetuosa, con el pelo negro y desgreñado, pero, en su joven esbeltez y flexibilidad, hermosa como una diosa de los bosquecillos de la antigüedad».[83] De forma apropiada, resulta que la muchacha se llama Aphrodite Homeriades y (otro estremecimiento más) es una judía griega de Salónica. Torstenson, que al principio juega con la idea de acostarse con aquella rara beldad, la conduce finalmente hasta el muchacho alemán, en una especie de escena de reconciliación, para que el muchacho aprenda con ella el secreto de la vida; otro reflejo, se podría opinar, de los planos finales de Metrópolis, rodados ante la puerta de una imponente catedral. No resulta fácil resumir todo lo que Mendelssohn (hay que suponer que con la mejor intención) despliega ante el lector de lascivia y kitsch racista archialemán. En cualquier caso, la incondicional ficcionalización del tema de la ciudad destruida por Mendelssohn es el polo opuesto de la sobriedad prosaica por la que Nossack se esfuerza en los mejores pasajes de su acta Der Untergang (La caída). Mientras que Nossack logra acercarse con deliberada reserva a los horrores desencadenados por la Operation Gomorrah, Mendelssohn responde por exceso, a lo largo de más de doscientas páginas, con un sensacionalismo ciego.

Otra elaboración literaria, de otra índole pero igualmente dudosa, de la realidad de la destrucción se encuentra hacia el final de la novela corta de Arno Schmidt, publicada en 1953, Momentos de la vida de un fauno. Aunque resulte poco delicado señalar con el dedo los defectos de escritores que luego han sido, muy merecidamente, presidentes de academia, se teme casi más perjudicar la fama de un luchador, artista de la palabra sin concesiones. Sin embargo, creo que debo poner un signo de interrogación al accionismo verbal dinámico con que Schmidt escenifica el espectáculo de un ataque aéreo. Sin duda, la intención del autor es poner de algún modo de manifiesto el remolino de la destrucción mediante un lenguaje desquiciado; pero, al menos yo, cuando leo un fragmento como el que sigue, no veo nada de aquello de lo que al parecer se trata: la vida en el momento horrible de su desintegración. «Un tanque de alcohol enterrado se liberó debatiéndose, rodó como una lámina de mica sobre una mano ardiente y se disolvió en un vayarrollo (del que fluían riachuelos de fuego: un policía desconcertado ordenó al de la derecha que se detuviera y se evaporó en acto de servicio). Una nubosa gorda se elevó sobre el almacén, hinchó el redondo vientre y eructó en el aire una chalavera, se rió guturalmente (¡qué pasa!) y anudó glugluteando brazos y piernas, se volvió esteatopígicamente hacia nosotros, soltando como ventosidades gavillas enteras de ardientes tubos de hierro, interminablemente y muy experta, hasta que los arbustos se inclinaron y balbucearon».[84] No veo nada de lo que se describe, sino sólo a un autor, diligente y obstinado a la vez en su trabajo de marquetería lingüística. Es característico del aficionado a las manualidades que, después de encontrar un procedimiento, fabrique una y otra vez lo mismo, y también Schmidt, incluso en este caso extremo, sigue imperturbable con su trabajo: disolución caleidoscópica de los contornos, visión antropomórfica de la Naturaleza, la lámina de mica del archivo, esta o aquella rareza léxica, lo grotesco y lo metafórico, lo humorístico y la onomatopeya, lo ordinario y lo selecto, violento, explosivo y ruidoso. No creo que mi antipatía por el vanguardismo exhibicionista del análisis hecho por Schmidt del momento de la destrucción proceda de una posición fundamentalmente conservadora en cuanto a forma y lenguaje, porque, en contraposición a esos ejercicios de dedos, las notas discontinuas de Jäcki en la novela de Hubert Fichte Detlevs Imitationen «Grünspan» (Las imitaciones de Detlev «Grünspan»), en el curso de sus investigaciones acerca del ataque aéreo sobre Hamburgo me convencen por completo como método literario, probablemente sobre todo porque no tienen un carácter abstracto e imaginario, sino documental y concreto. Es con lo documental, que en La caída de Nossack tiene un temprano precursor, con lo que la literatura alemana de la posguerra se encuentra realmente a sí misma e inicia el estudio serio de un material inconmensurable para la estética tradicional. Corre el año 1968, en que se cumple el veinticinco aniversario del raid aéreo sobre Hamburgo. Jäcki encuentra en la biblioteca médica de Eppendorf un pequeño volumen, publicado en 1948, de hojas de grueso papel amarillo anterior a la reforma monetaria. Su título: Resultados de las investigaciones patológicas y anatómicas realizadas con ocasión de los raids sobre Hamburgo en 1943-1945. Con treinta ilustraciones y once láminas. En el parque —«Viento fresco en las lilas. Al fondo, la piltra, taza, meadero en torno al cual los maricas de Alster pululan»—, Jäcki hojea el libro prestado: «b) Autopsia de cadáveres encogidos. Para el trabajo se disponía por consiguiente de cadáveres encogidos por el calor, con los efectos secundarios de una descomposición más o menos avanzada. En el caso de esos cadáveres encogidos no se podía pensar en una disección con bisturí y tijeras. Lo primero era quitarles la ropa, lo que, en el excepcional estado de rigidez de los cuerpos, sólo se podía efectuar por lo general cortando y desgarrando, y causaba daños en algunas partes del cuerpo. La cabeza y las extremidades, según la sequedad de las articulaciones, podían separarse frecuentemente sin esfuerzo, si habían conservado su unión con el cuerpo en el curso del rescate y el transporte. Cuando las cavidades no estaban ya al descubierto por la destrucción de los tegumentos, se necesitaba la tijera de huesos o la sierra para separar la piel endurecida. La solidificación y el encogimiento de los órganos internos impedía utilizar el bisturí; con frecuencia los distintos órganos, especialmente los del tórax, podían extraerse enteros con tráquea, aorta y carótidas, y con diafragma, hígado y riñones adheridos. Los órganos que se encontraban en estado avanzado de autolisis o se habían endurecido por completo por efecto del calor resultaban casi siempre difíciles de separar con el bisturí; las masas de tejido en descomposición, semiblandas, arcillosas, pegajosas o carbonizadas y desmenuzadas se rompían, desgarraban, desmigajaban o pellizcaban».[85] Aquí, en la descripción experta de la destrucción ulterior de un cuerpo momificado por la tormenta de fuego, se hace visible una realidad que el radicalismo lingüístico de Schmidt no conoce. Lo que oculta su lenguaje artificioso nos mira fijamente desde el lenguaje de los administradores del horror, que se dedican a lo suyo, imperturbables y sin muchos escrúpulos, quizá porque, como sospecha Jäcki, al margen de la catástrofe pueden ponerse alguna medalla. El documento, elaborado por cierto doctor Siegfried Gräff en interés de la ciencia, permite echar una ojeada al abismo de una mente armada contra todo. El valor ilustrativo de esos auténticos hallazgos, ante los que toda ficción palidece, determina también el trabajo arqueológico de Alexander Kluge en las escombreras de nuestra existencia colectiva. Su texto acerca del ataque aéreo sobre Halberstadt comienza en el momento en que la programación mantenida desde hace años del cine Capitol, que ese 8 de abril debía proyectar la película Heimkehr (Retorno al hogar), con Paula Wessely y Attila Hörbiger, se ve interrumpida por el programa superior de la destrucción, y la señora Schrader, experimentada empleada, trata de despejar los escombros antes de que empiece la sesión de las dos de la tarde.

El carácter casi humorístico de ese pasaje, que he mencionado ya, resulta de la extrema discrepancia entre los campos de acción activo y pasivo de la catástrofe, o mejor dicho de la impropiedad de las reacciones reflejas de la señora Schrader, para la que «la devastación del lado derecho del cine… no tenía ninguna relación significativa ni dramatúrgica con la película proyectada».[86] Igualmente irracional parece la aparición de una compañía de soldados, encargados de desenterrar y clasificar «cien cadáveres, algunos de ellos muy mutilados, en parte de la superficie y en parte de profundidades reconocibles»,[87] sin que sepan qué objeto tiene esa «operación» dadas las circunstancias. El fotógrafo desconocido, que comparece ante una patrulla militar y afirma que «quería fotografiar la ciudad en llamas, su ciudad natal, en medio de la desgracia»,[88] se orienta como la señora Schrader por lo que le dice su instinto profesional, y su intención de documentar también el final no resulta absurda sólo porque sus fotografías, que Kluge incorpora al texto, nos han llegado, lo cual, dadas las condiciones, difícilmente hubiera podido esperar el fotógrafo. Las mujeres de vigilancia en la torre, la señora Arnold y la señora Zacke, con sillas plegables, linternas, termos, paquetes de bocadillos, gemelos y aparatos de radio, siguen informando debidamente cuando la torre comienza ya a moverse bajo ellas y el revestimiento de madera empieza a arder. La señora Arnold acaba sus días bajo una montaña de escombros sobre la que hay una campana, mientras que la señora Zacke, con un muslo roto, tiene que esperar horas hasta que los que huyen de las casas de Martiniplan la salvan. Los invitados a una boda en el mesón El Caballo están ya enterrados doce minutos después de la alarma general, con todas sus diferencias sociales y animosidades: el novio era de una familia pudiente de Colonia, la novia, de Halberstadt, de la clase más baja. Esa y muchas otras historias que integran el texto muestran cómo los individuos y grupos afectados son incapaces aún, en medio de una catástrofe, de evaluar el grado real de una amenaza y apartarse de sus papeles prescritos. Dado que, como subraya Kluge, en el acelerado desarrollo de la catástrofe, el tiempo normal y «la experiencia sensorial del tiempo» se separan, para los de Halberstadt sólo hubiera sido posible, dice Kluge, «pensar medidas de emergencia… con cerebros de mañana».[89] Ello, sin embargo, no quiere decir para Kluge que, a la inversa, sea inútil toda investigación retrospectiva de la historia de tales catástrofes. El proceso de aprendizaje que se realiza posteriormente es más bien —y ésa es la raison d′être del texto de Kluge, compilado treinta años después del acontecimiento— la única posibilidad de desviar las ilusiones que se agitan en el hombre hacia la anticipación de un futuro que no esté ya ocupado por el miedo resultante de la experiencia reprimida. Lo mismo se imagina la maestra de escuela primaria Gerda Baethe que aparece en el texto de Kluge. Evidentemente, señala el autor, para realizar una «estrategia desde abajo», tal como piensa Gerda, «desde 1918, setenta mil maestros decididos, todos como ella, en cada uno de los países que participaron en la guerra, hubieran tenido que enseñar cada uno durante veinte años».[90] La perspectiva que se ofrece aquí para otro desarrollo posible de la historia, dadas las circunstancias, se entiende, a pesar de su coloración irónica, como un serio llamamiento a elaborar un futuro a pesar de todos los cálculos de probabilidad. Precisamente la detallada descripción que hace Kluge de la organización social de la desgracia, programada por los errores de la historia continuamente arrastrados y continuamente potenciados, contiene la conjetura de que una comprensión exacta de las catástrofes que sin cesar organizamos es el primer requisito para una organización social de la felicidad. Por otro lado, es difícil desechar la idea de que la planificada forma de destrucción que Kluge deduce del desarrollo de las relaciones de producción industrial no parece justificar ya el Principio de Esperanza. El desarrollo de la estrategia de la guerra aérea en su enorme complejidad, la profesionalización de las tripulaciones de los bombarderos, «funcionarios capacitados de la guerra aérea»,[91] la superación del problema psicológico de cómo mantener despierto el interés de las tripulaciones por su tarea, a pesar de su carácter abstracto, la cuestión de cómo garantizar el desarrollo ordenado de un ciclo de operaciones en el que «doscientas instalaciones industriales de tamaño medio»[92] vuelan hacia una ciudad, cómo puede lograrse que el efecto de las bombas se convierta en incendios de rápida propagación y tormentas de fuego; todos esos aspectos que Kluge considera desde el punto de vista de los organizadores muestran que hubo que utilizar tal cantidad de inteligencia, capital y fuerza de trabajo en la planificación de la destrucción, que ésta, bajo la presión del potencial acumulado, tenía que producirse en definitiva. Una prueba de la irreversibilidad de esa evolución se encuentra en una entrevista de 1952, entre el reportero Kunzert, de Halberstadt, y el brigadier Frederick L. Anderson, de la Octava Flota Aérea de los Estados Unidos, que Kluge interpola en su texto y en la que Anderson, desde el punto de vista militar, se ocupa de la cuestión de si haber izado a tiempo una bandera blanca hecha con seis sábanas en la torre de San Martín hubiera podido evitar el bombardeo de la ciudad. Las explicaciones de Anderson culminan en una declaración en la que se aprecia el evidente colmo de irracionalidad de toda argumentación racional. Señala que, en definitiva, las bombas son «mercancías costosas». «No se las puede lanzar prácticamente sobre nada en las montañas o en campo abierto, después de todo el trabajo que ha costado fabricarlas».[93] La consecuencia de la coacción de producción, más importante, a la que —incluso con la mejor voluntad— no podían sustraerse los individuos y los grupos responsables es la ciudad en ruinas, tal como se extiende ante nosotros en una de las fotografías con que Kluge acompaña su texto. La foto lleva debajo la siguiente cita de Marx: «Se ve cómo la historia de la industria y la existencia de la industria, que se ha hecho objetiva, es el libro abierto de las fuerzas de la conciencia humana, la psicología humana existente en términos sensoriales…» (cursivas de Kluge).[94]

La historia de la industria como libro abierto del pensamiento y el sentimiento… ¿puede la teoría del conocimiento materialista o cualquier otra teoría del conocimiento mantenerse ante esa destrucción, o es más bien el ejemplo irrefutable del hecho de que las catástrofes que en cierto modo se desarrollan en nuestras manos y luego irrumpen, al parecer súbitamente, anticipan, como una especie de experimento, el momento en que, saliendo de nuestras historias autónomas, como tanto tiempo creímos, volveremos a hundirnos en la historia de la Naturaleza? (El sol «pesa» sobre la «ciudad», porque apenas hay sombra). Sobre los terrenos sepultados por los escombros y a través de las calles cuyo trazado ha quedado borrado bajo el cúmulo de ruinas, se forman al cabo de unos días senderos trillados que, vagamente, guardan relación con las antiguas conexiones viarias. Resulta llamativo el silencio que reina sobre las ruinas. La falta de acontecimientos engaña, porque en los sótanos hay todavía incendios vivos, que se mueven bajo tierra de una carbonera a otra. Muchas sabandijas que se arrastran. Algunas zonas de la ciudad apestan. Hay grupos que buscan cadáveres. Un olor intenso, «silencioso», a quemado yace sobre la ciudad, un olor que tras algunos días resulta «familiar».[95] Kluge mira hacia abajo, tanto en sentido literal como metafórico, desde un puesto de observación superior, el campo de la destrucción. El irónico asombro con que registra los hechos le permite mantener la distancia indispensable para todo conocimiento. Y sin embargo también en él, el más ilustrado de todos los escritores, se agita la sospecha de que somos incapaces de aprender de la desgracia que hemos causado, y que, incorregibles, seguiremos avanzando por senderos trillados que vagamente guardan relación con las antiguas conexiones viarias. La mirada de Kluge a su destruida ciudad natal, a pesar de toda la constancia intelectual, es también la mirada horrorizada del ángel de la Historia, del que Walter Benjamin ha dicho que, con sus ojos muy abiertos, ve «una sola catástrofe, que incesantemente acumula escombros sobre escombros y los arroja a sus pies. El ángel quisiera quedarse, despertar a los muertos y unir lo destrozado. Pero desde el Paraíso sopla una tormenta que se ha enredado en sus alas con tanta fuerza que el ángel no puede cerrarlas ya. Esa tormenta lo empuja incesantemente hacia el futuro, al que da la espalda, mientras el montón de escombros que tiene delante crece hasta el cielo. Esa tormenta es lo que llamamos progreso».[96]