3 de julio, 9:30 horas

Diez minutos antes de que el suministro eléctrico se cortara en el Área 7, un helicóptero de transporte CH-53E Super Stallion se hundía lentamente en las verdes aguas del lago Powell.

Conformaba una imagen de lo más peculiar.

Con la sección de cola rota, la parte posterior del helicóptero se hundió primero, casi en vertical, y el agua comenzó a entrar a borbotones a través de la rampa de carga abierta. Con el agua verdosa de fondo a su alrededor, parecía como si el Super Stallion estuviera en caída libre, en silenciosa cámara lenta.

Las burbujas se abrían paso hasta la superficie del agua sobre el helicóptero, las mismas burbujas que los dos Penetrator de la Fuerza Aérea observaban por encima del lago.

Shane Schofield y Buck Riley júnior miraban hacia arriba a través del parabrisas de Lexan del helicóptero.

Vieron la superficie del agua ondulándose muy por encima de ellos, a quince metros de distancia, alejándose cada vez más.

Tras la lente distorsionada del agua podían discernir las imágenes gemelas de los helicópteros de ataque que se cernían sobre la superficie, esperando a que alguno de ellos dos emergiera, si es que se atrevían a hacerlo.

En el agua que los rodeaba, un extraño aunque increíble paisaje submarino se reveló ante sus ojos. Rocas gigantes descansaban en el lecho del lago, huellas de lo que otrora había sido un terreno seco y curvado; incluso había un acantilado gigante sumergido que se elevaba hasta desaparecer por encima de la superficie. Aquel mundo desértico sumergido era de un pálido y espectral color verde.

Libro II se volvió hacia Schofield.

—Si tiene algún plan mágico de escape, es el momento de ponerlo en práctica.

—Lo siento —dijo Schofield—. Me he quedado sin planes.

Tras ellos (o más bien, bajo ellos), el agua estaba anegando el compartimento de carga. Subía con rapidez a través de la rampa de carga abierta y de cualquier otro orificio con el que se topara.

Afortunadamente, el helicóptero estaba aislado del aire por lo que, a unos veintiún metros de profundidad, se equilibró (a pesar de seguir descendiendo) y una burbuja de aire se formó en la cabina de mando vuelta hacia arriba (de la misma manera que se formaría una burbuja de aire en el interior de una copa sumergida boca abajo en una bañera).

El helicóptero siguió hundiéndose hasta que, a veintisiete metros de profundidad, alcanzó el lecho.

Una nube de limo se levantó alrededor del Super Stallion cuando lo que quedaba de su cola impactó contra el lecho del lago y el helicóptero quedó apoyado (todavía vuelto hacia arriba) contra una enorme roca sumergida.

—No disponemos de mucho tiempo —dijo Schofield—. Este aire se agotará en breve.

—¿Qué hacemos? —dijo Libro II—. Si nos quedamos, morimos. Si nadamos a la superficie, morimos.

—Tiene que haber algo… —dijo Schofield, casi para sí mismo.

—¿A qué se refiere?

—Tiene que haber un motivo…

—¿De qué está hablando? —dijo Libro II enfadado—. ¿Un motivo para qué?

Schofield se volvió para mirarlo.

—Un motivo por el que Botha se detuvo aquí. En este punto. No se paró porque sí. Tenía un motivo para echar anclas aquí…

Y entonces Schofield lo vio.

—Cabrón astuto… —musitó.

Estaba mirando por encima del hombro de Libro II, a la neblina verde y turbia del mundo submarino.

Libro II se volvió y también lo vio.

—Oh, joder… —susurró.

Allí, parcialmente ensombrecida por la bruma verdusca del agua, había una estructura (no una roca o una formación rocosa, sino una estructura construida inconfundiblemente por el hombre), una estructura que parecía totalmente fuera de lugar en el verdoso mundo submarino del lago Powell.

Schofield y Libro vieron una especie de toldo ancho y plano, una oficina menuda con ventanas y la puerta de un taller. Y, bajo el toldo, dos surtidores de gasolina antiguos.

Era una gasolinera.

Una gasolinera sumergida bajo el agua.

* * *

Estaba ubicada en la base del acantilado, en el punto donde el enorme cráter circular que contenía la mesa conectaba con un cañón ancho que se extendía hacia el oeste, justo en ese rincón.

Fue entonces cuando Schofield recordó lo que era todo aquello.

Era la estación de servicio que había quedado anegada cuando el lago Powell había sido creado en 1963 por la construcción de la presa en el río Colorado; la gasolinera de la década de 1950 que había sido construida sobre un antiguo puesto de comercio del antiguo oeste.

—Pongámonos en marcha —dijo—. Antes de que agotemos el oxígeno.

—¿Adónde? —preguntó incrédulo Libro II—. ¿A la gasolinera?

—Sí —dijo Schofield mientras miraba su reloj.

Eran las 9:26.

Treinta y cuatro minutos para llevar el balón nuclear hasta el presidente.

—Las gasolineras disponen de bombas de aire para inflar los neumáticos —dijo—. Aire que podemos respirar hasta que esos Penetrator se vayan. Puede que cuando el Gobierno le hiciera entrega de la compensación económica, el propietario de la gasolinera cogiera el dinero y lo dejara todo tal cual.

—¿Ese es su plan mágico? Si queda aire en esas bombas tendrá más de cuarenta años. Estará rancio o contaminado por solo Dios sabe qué.

—Si están bien selladas —dijo Schofield—, parte de ese aire puede estar en buen estado. Y ahora mismo no tenemos más opciones. Yo iré primero. Si encuentro una manguera, le haré una señal para que venga.

—¿Y si no?

Schofield se soltó el maletín y se lo pasó a Libro II.

—Entonces el plan mágico se le tendrá que ocurrir a usted.

El Super Stallion yacía en el lecho del lago, rodeado por el silencioso mundo submarino.

De repente, una hilera de burbujas salió de la sección trasera abierta, tras la figura de Shane Schofield que, todavía vestido con el uniforme de batalla negro del séptimo escuadrón, se disponía a salir del interior del helicóptero hundido.

Schofield quedó suspendido un instante en el agua. Miró a su alrededor y vio la gasolinera, pero entonces vio algo más.

Algo que yacía en el lecho del lago justo debajo de él, a menos de un metro de distancia.

Era una pequeña maleta Samsonite muy resistente, diseñada para proteger su contenido de fuertes impactos. Tenía el tamaño de dos cintas de vídeo colocadas una junto a otra. Estaba en el lecho del lago totalmente inmóvil, sujeta con un ancla.

Era el objeto que Gunther Botha había tirado por la borda de su biplaza cuando Schofield y Libro lo habían interrumpido.

Schofield buceó hasta ella, cortó el ancla con un cuchillo y a continuación se la colgó de la cintura como había hecho con el balón nuclear.

Ya miraría su contenido después.

En esos momentos tenía otras cosas que hacer.

Se dirigió hacia la estación de servicio submarina, buceando con poderosas brazadas. No tardó en cubrir la distancia entre el Super Stallion y la gasolinera y pronto se halló flotando delante de la espectral estructura sumergida.

Los pulmones le ardían. Tenía que encontrar las bombas de aire pronto. Allí.

Junto a la puerta abierta de aquel despacho u oficina de la gasolinera.

Una manguera negra, conectada a un bidón a presión. Schofield nadó hasta él.

Llegó a la manguera, la cogió y apretó la válvula de descarga.

La boca de la manguera cobró vida y comenzó a soltar unas burbujas lastimeramente pequeñas.

No es una buena señal, pensó Schofield.

Y entonces, de repente, una estela de burbujas de mayor tamaño comenzó a salir de la manguera.

Schofield puso la boca rápidamente y, sin pensarlo dos veces, respiró aquel aire de cuarenta años de antigüedad.

Al principio le entraron náuseas y comenzó a toser. Sabía amargo y viciado, hediondo. Pero pronto el aire se tornó más limpio y comenzó a inhalarlo con normalidad. Serviría.

Agitó el brazo para que Libro, en el helicóptero, lo viera, y le hizo saber que todo estaba bien levantando los pulgares.

Mientras Libro buceaba con el balón nuclear hasta allí, Schofield llevó la manguera de aire al despacho de la gasolinera para que las burbujas quedaran atrapadas en el techo del despacho en vez de salir a la superficie del lago y alertar a los Penetrator de que disponían de un nuevo suministro de aire.

Mientras lo hacía, miró a su alrededor, a la estación de servicio allí sumergida.

Seguía pensando en Botha.

El plan de huida del científico sudafricano no podía consistir en llegar a esa gasolinera. Tenía que haber algo más que eso…

Schofield miró alrededor del despacho de la gasolinera y del taller contiguo. Toda la estructura estaba apoyada contra la base del acantilado sumergido.

Justo entonces, sin embargo, a través de la ventana trasera del despacho, Schofield vio una construcción en la base del acantilado, tras la gasolinera.

Una puerta muy ancha cerrada con tablas.

Las tablas eran de madera gruesa y la puerta parecía horadar la pared rocosa del acantilado. Un par de raíles de vagones de mina desaparecían bajo las tablas que sellaban su entrada.

Una mina.

El plan de Botha comenzaba a cobrar más sentido.

Treinta segundos después, Libro II se unió a él en el interior del despacho e inhaló algo de aire.

Un minuto después, Schofield se asomó al exterior y vio que las formas borrosas de los Penetrator por encima de la línea de flotación giraban en el aire y ponían rumbo al Área 7.

Tan pronto como se fueron, le hizo señas a Libro y le señaló la entrada a la mina tras la gasolinera. Con gestos le dijo: «Voy allí. Espere».

Libro asintió.

Schofield, a continuación, encendió la linterna del cañón de su Desert Eagle y atravesó a nado la ventana trasera del despacho en dirección a la entrada de la mina.

Llegó a la puerta de la mina y vio que faltaban algunas de las tablas de madera. Alguien las había quitado, probablemente no hacía mucho.

Buceó hacia el interior.

La oscuridad lo recibió. Una oscuridad submarina impenetrable.

El tenue haz de luz de su linterna reveló paredes rocosas, vigas sumergidas y un par de raíles para vagones de mina en el suelo que desaparecían entre las sombras.

Schofield atravesó rápidamente el túnel de la mina, guiado por el haz de luz de su linterna.

Tenía que estar al tanto de lo lejos que había ido. Pronto tendría que tomar una decisión: regresar con Libro e inhalar aire de la manguera o seguir hacia delante con la esperanza de encontrar una sección de la mina que no estuviera llena de agua.

Lo único que le convencía de tal cosa era Botha. El científico sudafricano no habría ido allí si no pudiera…

De repente, Schofield vio un estrecho hueco vertical que se desviaba del túnel. Había unos travesaños dispuestos a lo largo de dicho hueco.

Nadó hacia allí y lo alumbró con su linterna. El túnel ascendía y descendía hasta desaparecer en la oscuridad en ambas direcciones. Era una especie de pozo de acceso que permitía moverse rápida y fácilmente por todos los niveles de la mina.

Schofield se estaba quedando sin aire.

Hizo cálculos.

El lago tenía veintisiete metros de profundidad. Por tanto, subiendo veintisiete metros por esa escalera de travesaños, el agua debería nivelarse.

Qué coño.

Era la única opción.

Dio la vuelta para ir a por Libro.

Dos minutos después, Schofield regresó al túnel de la mina, esta vez con Libro II (y el balón nuclear) y los pulmones llenos de aire.

Fueron directos al pozo de acceso vertical y se valieron de los travesaños para impulsarse hacia arriba.

El pozo era un cilindro estrecho, con entradas horizontales en la tierra cada tres metros aproximadamente. Trepar por él era como avanzar por una cañería muy estrecha.

Schofield encabezaba la marcha, con rapidez, contando los travesaños conforme subía, calculando treinta centímetros por cada travesaño.

Cuando llevaba cincuenta travesaños, los pulmones comenzaron a arderle.

Al septuagésimo, notó cómo la bilis empezaba a acumulársele en la garganta.

Al nonagésimo, seguía sin ver la superficie, y comenzó a preocuparse, a pensar que quizá se había equivocado y había cometido un error fatal, que ese era el final, que pronto se desvanecería…

Y entonces la cabeza de Schofield emergió del agua. Al aire fresco y puro.

Inmediatamente se echó a un lado para que Libro II pudiera salir a la superficie. Libro salió del agua y los dos respiraron el aire fresco mientras seguían agarrados a la escalera del pozo vertical.

El pozo seguía ascendiendo en la oscuridad, solo que ya sin agua.

Una vez hubieron recobrado el aliento, Schofield trepó fuera del agua y accedió a la entrada más cercana.

Salió al interior de una ancha cueva de suelo plano, un antiguo despacho de administración de la mina. Lo que vio en el interior de aquella habitación, sin embargo, le dejó petrificado.

Cajas de provisiones: agua, comida, hornillos de gas, leche en polvo. Cientos de cajas.

Cientos y cientos de cajas.

Una docena de catres flanqueaban las paredes. En un rincón había una mesa llena de pasaportes y permisos de conducir falsos.

Es un campamento, pensó Schofield. Un campamento base.

Con comida suficiente para semanas, meses incluso, el tiempo que tardara el Gobierno estadounidense en dejar de rastrear el lago Powell en busca de los hombres que habían robado el sinovirus y la fuente de su preciada vacuna: Kevin.

Posteriormente, cuando no hubiera moros en la costa, Botha y sus hombres abandonarían el lago y regresarían a su patria sin prisa alguna.

Schofield miró las cajas apiladas. Quienquiera que hubiera hecho eso había tenido que dedicar bastante tiempo a llevar allí las cosas.

—Vaya —dijo Libro II cuando entró en la habitación—. Alguien ha venido preparado.

Schofield miró su reloj.

9:31.

—Vamos. Tenemos veintinueve minutos para llevar este maletín al presidente —dijo Schofield—. Propongo salir a la superficie y ver si hay alguna manera de regresar al Área 7.

* * *

Schofield y Libro II subieron.

Todo lo rápido que podían. Por el túnel de acceso vertical. Schofield con el maletín Samsonite pequeño de Botha. Libro II con el balón.

En un minuto llegaron a la parte superior de la escalera y salieron a un enorme edificio de aluminio, una especie de carbonera más grande de lo habitual.

En la parte más alejada de la carbonera empezaban unos raíles para vagones de mina que desaparecían en la tierra. Estaban flanqueados por una serie de cubetas de carga oxidadas y viejas cintas transportadoras. Todo estaba cubierto de polvo y telarañas.

Schofield y Libro corrieron a la puerta externa y la abrieron de una patada.

La brillante luz del sol los golpeó y el aire lleno de arena abofeteó sus rostros. La tormenta de arena seguía soplando con fuerza.

Las dos diminutas figuras de Schofield y Libro II salieron fuera de la carbonera…

Entonces se toparon con una enorme península plana que se extendía hasta el lago Powell. Parecían hormigas en comparación con el magnífico paisaje de Utah; la magnitud del terreno que los rodeaba era tal que incluso la enorme carbonera de aluminio de la que habían salido empequeñecía a su lado.

Había otra estructura en aquella península de cima plana, sin embargo. Estaba a unos cuarenta y cinco metros de la mina: una pequeña casa de labranza con un granero contiguo.

Schofield y Libro corrieron hacia allí, atravesando la tormenta de arena.

El buzón de la verja decía: «Hoeg».

Schofield cruzó la verja y accedió al patio delantero.

Llegó a un lateral de la casa, se agachó bajo una ventana y escudriñó su interior justo cuando la pared junto a él estalló en pedazos por los disparos de un arma automática. Se volvió para ver a un hombre vestido con un peto vaquero disparando a la casa de labranza con un AK-47 en sus manos.

¡Blam!

Otro disparo resonó por encima de la tormenta de arena y el granjero cayó muerto al polvoriento suelo.

Libro II apareció al lado de Schofield, con su M9 aún humeante.

—¿Qué demonios está ocurriendo aquí? —gritó.

—Supongo que, si salimos de esta con vida, descubriremos que el tal señor Hoeg es amigo de Gunther Botha. Vamos —dijo Schofield.

Schofield corrió hacia el granero y abrió las puertas con la vana esperanza de encontrar algún tipo de transporte en su interior…

—Bueno, ya era hora de que tuviéramos un poco de suerte —dijo—. Gracias, Dios mío. Nos merecíamos un descanso.

Ante él, reluciente como un coche nuevo en un concesionario, había un vehículo habitual en las granjas de todo el mundo: un bonito biplano de color verde lima, un avión fumigador.

Tres minutos después, Schofield y Libro estaban sobrevolando los cañones serpenteantes del lago Powell.

Eran las 9:38.

Vamos a estar muy justos, pensó Schofield.

El avión era un Tiger Moth, un biplano de la segunda guerra mundial que en el árido suroeste a menudo se empleaba para fumigar. Tenía dos alas paralelas, una encima del fuselaje y otra debajo, que se unían mediante puntales verticales y cableado entrecruzado. El tren de ruedas se extendía desde el extremo delantero, como las patas alargadas de un mosquito, y tenía un pulverizador de insecticida en la cola.

Al igual que la mayoría de los biplanos, tenía capacidad para dos personas: el piloto, que se sentaba en el asiento trasero; y el copiloto, en el delantero.

Era un avión bueno, estaba muy bien cuidado. El señor Hoeg, además de ser un maldito espía, también era un entusiasta de los aviones.

—¿Qué opina? —dijo Libro por el micro de su casco de vuelo—. ¿Vamos a los raíles en equis?

—Ahora no —respondió Schofield—. No disponemos de tiempo suficiente. Vayamos directamente al Área 7. Al conducto de la salida de emergencia.

* * *

El corazón de Dave Fairfax latía aceleradamente.

Estaba siendo un día lleno de acontecimientos.

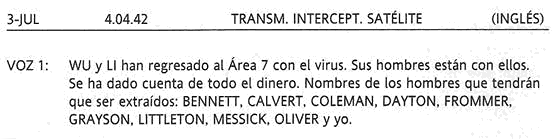

Tras oír la valoración de Dave respecto a la situación del Área 7 y a la presencia de una unidad traidora actuando en solitario allí, el director adjunto de la agencia de Inteligencia al frente del seguimiento del transbordador espacial chino había ordenado intervenir las transmisiones de las Áreas 7 y 8 en un radio de ciento sesenta kilómetros. Así, cualquier señal que saliera de esa zona sería captada por los satélites de vigilancia de la agencia de Inteligencia.

El director adjunto, impresionado por el trabajo de Fairfax, le había dado al criptógrafo carta blanca para proseguir con la investigación del caso.

—Haga lo que tenga que hacer, joven —le había dicho—. Infórmeme a mí directamente.

Fairfax, sin embargo, seguía algo perplejo.

Quizá fuera solo la excitación del momento, pero había algo que no le cuadraba. Las piezas seguían sin encajar.

Los chinos tenían un transbordador en el espacio que se estaba comunicando con una unidad de una base de la Fuerza Aérea.

Vale.

Entonces tenía que haber algo en esa base que los chinos querían. Fairfax supuso que era la vacuna para el virus que no dejaba de mencionarse en todos los mensajes codificados.

Vale…

Y el transbordador era la mejor manera de comunicarse directamente con los hombres en tierra.

No.

Eso no cuadraba. Los chinos podían usar una docena de satélites diferentes para comunicarse con esos hombres en tierra. No era necesario un transbordador para eso.

Pero ¿y si el transbordador tenía otro propósito…?

Fairfax se volvió hacia uno de los enlaces de la Fuerza Aérea a los que Inteligencia había llamado.

—¿Qué tipo de armamento y equipos se guardan en el Área 7? El tipo de la Fuerza Aérea se encogió de hombros.

—Un par de bombarderos, un SR-71 Blackbird, algunos AWACS. Aparte de eso, se emplea como instalación biológica.

—Entonces, ¿qué hay del otro complejo? ¿Del Área 8? El miembro de la Fuerza Aérea entrecerró los ojos. —Esa es una historia completamente distinta—. Oiga. Necesito saberlo. Créame. Necesito saberlo. El tipo vaciló unos instantes. A continuación dijo:

—El Área 8 contiene dos prototipos operativos del transbordador espacial X-38. Es un aniquilador de satélites, una versión más aerodinámica del transbordador estándar, que se lanza desde un 747 en vuelo.

—¿Un aniquilador de satélites?

—Transporta misiles AMRAAM especiales de gravedad cero en sus alas. Ha sido diseñado para lanzamientos rápidos y misiones de corto alcance: se lanza a una órbita baja para que acabe con los satélites espía o estaciones espaciales del enemigo y luego regresa a casa.

—¿Qué capacidad tiene? —preguntó Fairfax. El hombre frunció el ceño.

—Tres miembros de la tripulación. Quizá diez o doce en el compartimento de armamento, como mucho. ¿Por qué?

La mente de Fairfax estaba trabajando a toda velocidad.

—Oh, no —dijo de repente—. ¡No puede ser!

Corrió a coger una hoja.

Era la hoja con el último mensaje que había descodificado, el mismo que había empleado para revelar a los traidores de la unidad Eco. Decía:

Fairfax leyó la línea: «Nombres de los hombres que tendrán que ser extraídos».

—Extraídos… —dijo en voz alta.

—¿En qué está pensando? —le preguntó el enlace de la Fuerza Aérea.

Pero Fairfax estaba en esos momentos en su propio mundo. Y lo veía todo con total claridad.

—Si quisiera sacar una vacuna ultra secreta de una base ultra secreta de la Fuerza Aérea en medio del desierto, ¿cómo lo haría? No puede sacarla en avión, porque la distancia es demasiada. Se quedaría sin combustible antes de llegar a California. Lo mismo ocurriría con una extracción por tierra. Jamás lograría llegar a la frontera. Lo cogerían antes. ¿Por mar? El mismo problema. Pero esos cabrones de los chinos han pensado en todo.

—¿A qué se refiere?

—No logrará sacar nada de Estados Unidos yendo al norte, al sur, al este o al oeste —dijo Fairfax—. Pero sí subiendo al espacio.

* * *

Schofield miró su reloj.

9:47.

Trece minutos para llevar el balón nuclear al presidente.

Libro II y él llevaban varios minutos de vuelo y sobrevolaban el paisaje desértico en su biplano lima a una velocidad constante de más de trescientos kilómetros por hora.

En la distancia, delante de ellos, alzándose por encima de la llanura del desierto, se podía discernir la baja montaña, la pista de aterrizaje y el pequeño grupo de edificios que conformaban el Área 7.

Inmediatamente después de despegar, Schofield había aprovechado para abrir el maletín Samsonite que había encontrado en el lecho del lago.

En su interior vio doce ampollas de cristal reluciente alineadas en compartimentos de espuma. Cada ampolla contenía un extraño líquido azul. La etiqueta blanca que llevaban todas las ampollas rezaba:

AMPOLLA VACUNA I. V.

Dosis: 55 mi

Testada contra cepa SV v.9,1

Certificado: 3/7 5.24.33

Schofield abrió los ojos de par en par.

Era un kit de vacunación de campo, las dosis exactas de la vacuna que la sangre genéticamente modificada de Kevin había proporcionado, dosis que podían administrarse mediante inyección intravenosa. Y habían sido creadas esa misma mañana.

Era la obra maestra de Gunther Botha.

El antídoto contra la última cepa del sinovirus.

Schofield sacó seis de las ampollas y se las metió en el bolsillo del muslo de su uniforme del séptimo escuadrón. Llegado el momento, podrían ser de utilidad.

Le dio un golpecito a Libro en el hombro y le pasó las seis restantes.

—Por si se resfría.

Libro II, en el asiento delantero del biplano, se había pasado todo el trayecto en silencio, mirando hacia delante.

Cogió las ampollas que Schofield le ofrecía y se las metió en su uniforme del séptimo escuadrón robado. A continuación, siguió mirando hacia delante.

—¿Por qué no le caigo bien? —le preguntó de repente Schofield por el micro de su casco.

Libro II ladeó la cabeza.

Instantes después, la voz del joven sargento se oyó por el casco de Schofield.

—Hay algo que llevo mucho tiempo queriéndole preguntar, capitán. —Su voz fue fría, gélida.

—¿De qué se trata?

—Mi padre estuvo en esa misión en la Antártida con usted. Pero nunca regresó. ¿Cómo murió?

Schofield no respondió.

El padre de Libro II, Buck Libro Riley, había tenido una muerte horrible durante la espeluznante misión de la estación polar Wilkes. Un comandante de las SAS llamado Trevor Barnaby lo había servido como cebo en un tanque lleno de feroces oreas.

—Fue capturado por el enemigo. Y lo mataron.

—¿Cómo?

—No creo que quiera saberlo.

—¿Cómo?

Schofield cerró los ojos.

—Lo colgaron boca abajo sobre un tanque lleno de oreas y lo sumergieron en él.

—El Cuerpo de Marines nunca te dice cómo mueren —dijo con una voz apenas audible—. Te mandan una carta, diciéndote lo patriota que era tu padre e informándote de que ha muerto en acto de servicio. Capitán, ¿sabe lo que le ocurrió a mi familia después de que mi padre muriera?

Schofield se mordió el labio.

—No. No lo sé.

—Mi madre vivía en la base de Camp Lejeune, Carolina del Norte. Yo estaba recibiendo un entrenamiento básico en Parris Island. ¿Sabe lo que le ocurre a la mujer de un marine cuando su marido muere en acto de servicio, capitán?

Schofield lo sabía. Pero no dijo nada.

—Tiene que abandonar la base. Al parecer, a las mujeres de los soldados que siguen con vida no les gusta la presencia de viudas en la base. Ya sabe, podrían intentar quitarles a sus maridos…

»Así que a mi madre, tras perder a su marido, la echaron de su casa. Intentó comenzar de cero, ser fuerte, pero no funcionó. Tres meses después de que abandonara la base, la encontraron en el baño de la caja de zapatos que era su nuevo apartamento. Se había tomado un bote entero de somníferos.

Libro II se giró y miró fijamente a Schofield.

—Por eso antes le pregunté si habituaba a emprender acciones arriesgadas. Esto no es un juego, ¿sabe? Cuando alguien muere, hay consecuencias. Mi padre está muerto, y mi madre se suicidó porque no podía vivir sin él. Solo quería asegurarme de que mi padre no había muerto por culpa de una de sus arriesgadas maniobras tácticas.

Schofield permaneció en silencio.

Nunca había llegado a conocer a la madre de Libro II.

Libro padre nunca había socializado mucho con sus compañeros marines, prefería pasar su tiempo libre y sus permisos con su familia. Sí, Schofield había conocido a Paula Riley en alguna comida o cena, pero nunca había llegado a conocerla de verdad. Había oído las circunstancias de su muerte y, cuando se enteró, deseó haber hecho más por ayudarla.

—Su padre era el hombre más valiente que he conocido jamás —dijo Schofield—. Murió salvando la vida de otra persona. Una niña se cayó de un aerodeslizador y él se tiró tras ella y la protegió de la caída con su cuerpo. Por eso lo cogieron. Lo llevaron de regreso a la estación polar y lo mataron. Intenté llegar a tiempo, pero… no pude.

—Creía que nunca había perdido en una cuenta atrás.

Schofield no dijo nada.

—Hablaba sobre usted, ¿lo sabía? —dijo Libro II—. Decía que era uno de los mejores comandantes a cuyas órdenes había trabajado. Que lo quería como a un hijo, como a mí. No me disculpo por haber sido frío con usted, capitán. Tenía que cogerle la medida, formarme una opinión por mí mismo.

—¿Y cuál es su decisión?

—Todavía sigo en ello.

El avión descendió hacia el terreno del desierto.

* * *

Eran las 9:51 cuando el Tiger Moth verde lima tocó la llanura polvorienta del desierto, levantando una nube de polvo tras de sí, en medio de la feroz tormenta de arena.

Tan pronto como el biplano se detuvo, Schofield y Libro II se bajaron (Schofield con el balón nuclear y la Desert Eagle y Libro con dos M9) y echaron a correr hacia la zanja excavada en la tierra que albergaba la entrada al conducto de la salida de emergencia.

Había cuerpos por todas partes, a medio cubrir por la arena.

Nueve miembros del servicio secreto, todos de traje. Y todos muertos. Los miembros del equipo de avanzada Dos.

Había también cuatro marines muertos en el suelo. Todos con uniforme de gala. Colt Hendricks y los hombres del Nighthawk Tres, que habían acudido a comprobar la salida de emergencia.

Dios santo, pensó Schofield mientras Libro II y él sorteaban los cadáveres y se dirigían a la entrada del conducto.

Tantas muertes… y todas tendrán consecuencias.

9:52.

Schofield y Libro II llegaron a la entrada del conducto de la salida de emergencia. Seguía abierta tras la entrada de los Recces. Accedieron a un estrecho túnel de hormigón y a la fresca sombra del complejo.

Llegaron a una escalera de travesaños que descendía en la oscuridad. Bajaron por ella durante más de treinta metros. No había luces, así que se valieron de la luz de la linterna dispuesta en el cañón del arma de Schofield. Libro II, armado con dos pistolas decorativas, no tenía ninguna.

9:53.

Llegaron al final de la escalera y vieron un túnel del ancho de un hombre que se extendía desde allí y que descendía gradualmente en pendiente. Tampoco había luz.

Echaron a correr por él.

Schofield habló por el micro de muñeca del servicio secreto mientras corría.

—¡Zorro! ¡Zorro! ¿Me recibes? Estamos de vuelta. ¡Estamos dentro del complejo!

Su auricular solo le devolvió interferencias.

Ninguna respuesta.

Quizá las radios del servicio secreto no habían sido diseñadas para resistir inmersiones profundas en el agua.

9:54.

Tras recorrer varios cientos de metros por aquel pasadizo tan estrecho, salieron a la puerta del conducto de salida de emergencia del nivel 6. Estaban en la vía norte de la estación de raíles en equis.

La estación subterránea estaba a oscuras.

Completamente a oscuras.

Resultaba aterrador.

Gracias al haz de luz de su linterna, Schofield pudo distinguir una veintena de cadáveres, además de un amasijo de hierros en medio de la plataforma central: el lugar donde había estallado la granada de Elvis.

—Las escaleras —dijo mientras apuntaba con la luz a la puerta que daba a la escalera de incendios a su izquierda. Subieron a la plataforma y corrieron a la puerta.

—¡Zorro! ¡Zorro! ¿Me recibes?

Chirridos. Interferencias.

Llegaron a la puerta del hueco de la escalera. Schofield la abrió bruscamente…

Al instante oyó las pisadas de más de una docena de pares de botas de combate bajando las escaleras… y haciéndose cada vez más audibles.

—Rápido, por aquí —dijo mientras se arrojaba a las vías del lado sur de la plataforma para ponerse a cubierto bajo los puntales del vehículo de mantenimiento allí estacionado.

Schofield apagó la linterna cuando Libro II aterrizó en las vías junto a él, un segundo antes de que la puerta del hueco de la escalera se abriera de un golpazo y Cobra Carney y los hombres de la unidad Eco salieran por ella. Una bandada de luces comenzó a moverse con rapidez por entre la oscuridad.

Schofield vio al instante a Kevin entre ellos, rodeado por cuatro hombres de origen asiático.

—¿Qué es esto? —susurró Libro II.

Schofield contempló a los cuatro hombres que flanqueaban a Kevin.

Eran los cuatro hombres que había visto en la cámara de descompresión, los que habían sacado el sinovirus de China.

Comenzó a pensar con rapidez.

¿Qué estaba ocurriendo?

Acababan de llevar a Kevin de regreso al Área 7 a bordo de los Penetrator. Y, sin embargo, lo estaban trasladando de nuevo. ¿Había ordenado César a su equipo de soldados que lo llevaran a otro lugar más seguro?

Y aun así, ¿qué podía importarle Kevin a César Russell? ¿No iba tras el presidente?

Cobra y sus hombres accedieron a las vías al otro lado de la plataforma, avanzando con determinación.

Fue entonces cuando, gracias a las linternas de la unidad Eco, Schofield vio que las puertas blindadas que sellaban el túnel al otro lado de la plataforma estaban abiertas. Eran las puertas que sellaban el túnel que conducía al Área 8.

Cobra y sus hombres, con Kevin y los cuatro asiáticos entre ellos, desaparecieron en el interior del túnel este, volviendo la vista atrás conforme avanzaban.

Volviendo la vista atrás…, pensó Schofield.

Y cuando vio a Cobra Carney mirar una última vez por encima de su hombro antes de acceder al túnel, Schofield lo supo.

Esos hombres estaban robándole el niño a César.

En el hangar a oscuras del nivel 2, Gant miraba con nerviosismo su reloj.

9:55.

Cinco minutos para que el presidente tuviera que colocar la palma de su mano en el analizador del balón nuclear.

Y todavía sin noticias de Espantapájaros.

Mierda.

Si no regresaba pronto, el show habría terminado.

Gant y Madre (con Juliet, el presidente, Hagerty y Tate) habían dejado el avión AWACS del nivel 2 y, con la ayuda de las linternas de sus cañones, habían avanzado por el hangar subterráneo en dirección al hueco del elevador de aviones.

Gant, que seguía portando consigo la caja negra que había hurtado del vientre del AWACS, se dirigía al puesto de control de César Russel para continuar con su plan.

Pero si Schofield no regresaba con el balón nuclear pronto, cualquier plan que pudiera tener se quedaría en la teoría.

En el complejo reinaba un extraño silencio.

Silencio que, combinado con la oscuridad total que cubría en esos momentos la instalación subterránea, hacía que la atmósfera allí resultara un tanto inquietante.

Durante un instante, a Gant le pareció oír chisporroteos en su auricular:

—¿… orr… e recibes?

Juliet también lo oyó.

—¿Ha oído eso?

Y entonces, con tal inmediatez que todos dieron un brinco, comenzaron a resonar disparos por el hueco del elevador.

Lo que siguió a esos disparos, sin embargo, fue infinitamente más aterrador.

Carcajadas.

Carcajadas dementes que flotaban en el aire, cortándolo cual guadaña.

—¡Uajajajajaja! ¡Hooooooooola a todos! ¡Vamos a por vosotros!

A lo que le siguió el aullido de un hombre:

—¡Auuuuuuuuuuuuuuu!

Incluso Madre tragó saliva.

—Los presos…

—Deben de haber encontrado la armería del nivel 5 —dijo Juliet.

De repente, un fuerte sonido mecánico repiqueteó por el hueco del elevador.

Gant se asomó.

La plataforma elevadora de aviones se encontraba en el nivel 5, con los restos del AWACS destrozado a medio sumergir en el agua.

En distintos puntos de la plataforma elevadora, Gant vio antorchas, unas veinte, moviéndose, parpadeando en la oscuridad. Antorchas sostenidas en alto por hombres.

Los reclusos que habían escapado.

—¿Cuántos ve? —preguntó Juliet.

—No lo sé —dijo Gant—. Treinta y cinco, cuarenta. Por qué, ¿cuántos hay?

—Cuarenta y dos.

—Oh, perfecto.

Entonces, de repente, con un sonoro crujido, la plataforma elevadora ascendió por encima del agua de la base.

—Creía que la electricidad… —comenzó Madre.

Juliet negó con la cabeza.

—Dispone de un sistema de propulsión hidráulico independiente para poder usarla en caso de un apagón.

La plataforma comenzó a ascender por el hueco a velocidad constante, a través de la oscuridad.

—Rápido. Apártense del borde. —Gant empujó al presidente tras la rampa de carga de uno de los AWACS cercanos. Madre y Juliet apagaron las linternas de sus armas.

La plataforma pasó por la entrada abierta del nivel 2 y prosiguió con su lento ascenso. Conforme ascendía, Gant los observó desde la rampa de carga del AWACS.

Parecía una escena sacada de una película de terror.

Los reclusos habían subido a la plataforma ascendente y sostenían las antorchas por encima de sus cabezas. En las manos que tenían libres portaban pistolas y armas y gritaban como animales, gritos que chirriaban en el silencio del complejo como uñas en una pizarra.

Los presos del nivel 5.

La mitad de ellos llevaba los torsos desnudos, que brillaban a la luz de sus antorchas. Otros llevaban pañuelos de colores en su cabeza y bíceps.

Todos ellos, sin embargo, tenían los pantalones empapados por el agua que anegaba el nivel 5.

El elevador prosiguió con su ascenso hasta desaparecer del campo de visión de Gant. Gant salió de su escondite para ver que la parte inferior de la plataforma subía y subía hasta llegar al hangar principal con gran estruendo.

César Russell cruzó a grandes zancadas la sala de control.

Acababa de ver que la plataforma elevadora de aviones (con un cargamento de aullantes reos armados) subía al hangar. Tan pronto como la plataforma se había detenido, los presos habían salido corriendo, dispersándose en todas direcciones.

—Cojan todo el material portátil —dijo con voz fría César—. Díganle a la unidad Charlie que espere en la puerta superior y que se prepare para la evacuación al segundo puesto de control. Nosotros iremos hasta allí. ¿Dónde está Eco?

—No logramos contactar con ellos, señor —respondió uno de los operadores.

—No importa. Contactaremos con ellos después. Pongámonos en marcha.

Todos comenzaron a moverse. Logan y los tres hombres que quedaban de su unidad Alfa. Boa McConnell y los cuatro miembros de su unidad Bravo.

César se valió de un teclado numérico para abrir una puerta sellada situada en la pared norte de la sala de control. La puerta se abrió.

Tras ella se extendía un estrecho pasadizo de hormigón que se inclinaba levemente a la izquierda, donde conectaría en última instancia con el túnel de la puerta superior.

Los tres hombres de la unidad Alfa encabezaron la marcha. Echaron a correr por el túnel con las armas en ristre. César fue después, seguido de Logan.

El coronel Jerome Harper era el siguiente, pero no llegó a tener la posibilidad porque justo cuando Logan desapareció en el interior del pasadizo, la puerta de la sala de control se abrió y de ella surgieron cinco presos armados.

¡Bum!

Una consola entera quedó reducida a pedazos.

En el túnel de huida, Logan se volvió y vio a los intrusos y supo entonces que los demás no iban a lograr acceder al túnel de la puerta superior. Así que miró a Harper y cerró la puerta tras de sí, sellando el pasadizo, atrapando a Harper y a los hombres de la Fuerza Aérea restantes en el interior de la sala de control.

Once hombres en total quedaron atrás: Harper, Boa McConnell, los cuatro hombres de la unidad Bravo, los cuatro operadores de radiocomunicaciones y el desconocido que había estado observando los acontecimientos de la mañana desde las sombras.

Todos fueron abandonados en la sala de control a merced de los presos.

* * *

En la estación de raíles en equis del nivel 6, Schofield y Libro II salieron de su escondite tras el vehículo de mantenimiento, subieron a la plataforma y corrieron hacia la puerta que daba a la escalera de incendios.

9:56

Schofield abrió de un golpe la puerta y al instante oyó disparos resonando por todo el hueco de la escalera, seguidos de gritos y aullidos.

Cerró la puerta rápidamente.

—Bueno, es oficial —dijo—. Estamos en el infierno.

—Cuatro minutos para encontrar al presidente —dijo Libro II.

—Lo sé, lo sé. —Schofield miró a su alrededor—. Pero para hacerlo tenemos que lograr subir por el complejo de algún modo.

Contempló en la oscuridad la estación subterránea.

—Rápido, por aquí. —Echó a correr hacia la plataforma.

—¿Qué? —Libro II echó a correr tras él.

—Hay otra manera de ascender por el complejo. Esos tipos del séptimo escuadrón lo usaron antes. ¡El conducto de ventilación al otro extremo de la plataforma!

9:57.

Los dos llegaron al conducto de ventilación.

Schofield probó con su micro una vez más, confiando en que no se hubiera estropeado durante su inmersión en el lago Powell.

—¡Zorro! ¡Zorro! ¿Me recibes?

Ruidos. Interferencias. Nada.

Libro y él treparon al conducto de ventilación y lo recorrieron apresuradamente. Sus botas resonaban a cada paso.

Llegaron a la base del conducto: un hueco vertical de ciento veinte metros de alto.

—Uau —dijo Libro II mientras lo contemplaba. Desaparecía en una oscuridad infinita.

9:58.

Schofield dijo:

—Rápido, sigamos subiendo. Nos valdremos de los túneles cruzados para acceder al hueco del elevador de aviones y atajaremos por la plataforma para ver si podemos encontrarlos.

Schofield disparó su Maghook al oscuro conducto de ventilación, postergando la activación del imán. El gancho y el cable salieron disparados en dirección ascendente antes de que Schofield activara la carga magnética y el gancho se detuviera en medio del aire, arrastrado por su poderoso imán hacia una de las paredes verticales del conducto.

9:58:20.

Schofield fue primero. Subió con el cable del Maghook por el conducto como un bólido. Libro II subió después.

9:58:40.

Corrieron al primer conducto cruzado horizontal y lo atravesaron. Schofield llevaba el balón nuclear en la mano.

9:58:50.

Llegaron al enorme hueco del elevador de aviones. Se abría como un abismo ante ellos, envuelto en oscuridad. La única luz era una llama naranja en la parte superior del hueco que parpadeaba por entre la diminuta apertura cuadrada que por lo general contenía el minielevador. La plataforma principal se encontraba en el nivel del suelo, arriba, en el hangar principal.

Schofield y Libro II estaban en la entrada del conducto cruzado. Se hallaban en el nivel 3.

Schofield se llevó el micro a los labios.

—¡Zorro! ¡Zorro! ¿Dónde estás?

—¡Hola! —resonó una familiar voz femenina por el hueco del elevador.

Schofield alzó la vista y apuntó con la linterna de su arma.

Y vio un diminuto punto blanco, el haz de luz de otra linterna montada en el cañón de un arma, parpadeando a modo de respuesta desde el otro lado del hueco pero un nivel por encima, desde la entrada del hangar del nivel 2.

Y, por encima de la luz, Schofield pudo ver el rostro angustiado de Libby Gant.

9:59:00.

—¡Zorro!

—¡Espantapájaros!

Esa vez sí recibió con claridad la voz de Gant por el auricular. El agua solo debía de haber afectado a su alcance.

—¡Maldita sea! —dijo Schofield—. ¡Creí que la plataforma estaría aquí!

—Los reclusos la han subido al hangar principal —dijo Gant.

9:59:05.

9:59:06.

—Espantapájaros, ¿qué podemos hacer? Solo queda un minuto…

Schofield estaba pensando lo mismo.

Sesenta segundos.

No les daría tiempo a bajar a la base del hueco, cruzarla a nado y subir de nuevo. Y tampoco les daría tiempo a pasar al otro lado por las canaletas de las paredes. Y tampoco podían lanzar el Maghook. Había demasiada distancia.

Mierda, pensó.

Mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda.

—¿Qué hay del puente Harbour? —dijo la voz de Madre por el auricular de Schofield.

El puente Harbour era uno de los trucos más legendarios del Maghook. Dos personas disparaban dos Maghook de cargas opuestas de manera tal que los dos ganchos se encontraban en mitad del aire y se unían. Se llamaba así por el puente Harbour, el famoso puente australiano que había sido construido desde ambos lados del puerto de Sídney; dos arcos separados que se habían unido en el último momento. Schofield había visto a algunos marines intentar hacerlo. Ninguno lo había logrado.

—No —dijo—, el puente Harbour es imposible. No he visto a nadie que haya podido alcanzar a otro Maghook en mitad del vuelo. Pero quizá…

9:59:09.

9:59:10.

Miró al presidente y a Gant, que se encontraban en la entrada del nivel 2, y calculó la distancia.

A continuación alzó la vista y vio la oscura parte inferior de la plataforma elevadora, en el extremo superior del hueco.

La sugerencia de Madre, sin embargo, le había dado una idea.

Quizá con los dos Maghook podían…

—¡Zorro! ¡Rápido! —dijo—. ¿Dónde está el minielevador?

—Donde lo dejamos antes, en el nivel 1 —respondió Gant.

—Vayan al nivel 1. Suban al minielevador. Pónganlo en marcha y deténganse a treinta metros por debajo de la plataforma elevadora principal. ¡Ahora!

Gant no rechistó. No era momento de discutir. No había tiempo. Agarró al presidente y desaparecieron del campo de visión de Schofield.

9:59:14.

9:59:15.

Schofield pasó junto a Libro II y recorrió de nuevo el túnel cruzado horizontal que daba al conducto de ventilación principal.

Llegó al conducto de ventilación vertical y sin parpadear siquiera volvió a disparar hacia arriba el Maghook.

Esta vez esperó a que el Maghook hubiera desenrollado todo el cable antes de activar la cabeza magnética.

Al igual que antes, la poderosa carga magnética del Maghook hizo que el gancho se pegara con fuerza a la pared de metal del conducto.

9:59:22.

9:59:23.

Schofield subió a toda velocidad por el conducto.

Libro II no fue con él, pues Schofield no disponía de tiempo para mandarle el Maghook. Tendría que hacerlo solo, y además, necesitaba el Maghook…

Las paredes de acero del conducto se sucedieron ante sus ojos a gran velocidad. Detuvo el mecanismo del carrete al llegar a otro conducto horizontal, tres niveles por encima, pero todavía a unos treinta metros por debajo del hangar principal. Echó a correr por el conducto vertical.

9:59:29.

9:59:30.

Salió de nuevo al hueco de la plataforma elevadora de aviones. La parte inferior de la plataforma se alzaba a treinta metros de él. Desde allí podía oír los disparos y gritos de los reclusos, en el hangar principal, y durante el más breve de los instantes se preguntó qué demonios estaban haciendo allí arriba.

9:59:34.

9:59:35.

Y entonces, con la luz de la linterna de su cañón, vio el minielevador subir por la pared de hormigón al otro lado del hueco del elevador. Sobre este se hallaban Gant, Juliet, Madre y el presidente.

9:59:37.

9:59:38.

Cuando el minielevador se puso a su mismo nivel, Schofield gritó:

—¡Muy bien! ¡Paren ahí!

El minielevador se detuvo bruscamente. En esos momentos estaba situado diagonalmente opuesto a Schofield pero separado de este por un abismo de hormigón de sesenta metros de ancho.

Se miraron desde los extremos opuestos del enorme hueco del elevador.

9:59:40.

—De acuerdo, Zorro —dijo Schofield por la radio—. Quiero que dispares el Maghook a la parte inferior de la plataforma elevadora.

—Pero el cable no es lo suficientemente largo como para cruzar…

—Lo sé, pero con dos Maghook sí lo será —dijo Schofield—. Intenta impactar en un tercio del ancho de la plataforma. Yo haré lo mismo desde aquí.

9:59:42.

Schofield disparó el Maghook. Con un ruido sordo, el gancho salió disparado por los aires, volando diagonalmente hacia arriba.

Y entonces, ¡clunk!, la cabeza magnética del gancho se unió a la parte inferior de la plataforma elevadora.

9:59:43.

¡Clunk! Se oyó un ruido similar procedente del otro lado del hueco. Gant había hecho lo mismo con su Maghook.

9:59:45.

9:59:46.

Schofield agarró fuertemente el Maghook con una mano. A continuación abrió el balón nuclear y vio el temporizador en su interior (00:00:14… 00:00:13…). Lo sujetó por el asa, abierto.

—De acuerdo, Zorro —dijo por el micro—. Ahora pásale el cable al presidente. Nos quedan doce segundos, así que solo vamos a tener una oportunidad.

—Oh, tienes que estar de coña —dijo Madre.

Al otro lado, Gant le dio el lanzador del Maghook al presidente de Estados Unidos.

—Buena suerte, señor.

En esos momentos el presidente y Schofield estaban uno frente a otro, aferrándose a los cables en diagonal de sus respectivos Maghook como trapecistas a punto de empezar su número.

9:59:49.

9:59:50.

—¡Ahora! —gritó Schofield.

Y se lanzaron.

Al hueco del elevador.

Dos figuras menudas, colgadas de dos cables finos como hilos.

Mientras los dos se balanceaban y dibujaban arcos idénticos, realmente parecían trapecistas, trapecistas que intentaban acercarse entre sí y encontrarse en el punto medio (Schofield con el maletín abierto y el presidente con el brazo extendido).

9:59:52.

9:59:53.

Schofield alcanzó la base de su arco y comenzó a subir.

Bajo tan tenue luz, vio al presidente con gesto horrorizado. Pero el presidente lo estaba haciendo bien, balanceándose hacia él fuertemente sujeto al cable y con la mano derecha extendida.

9:59:54.

9:59:55.

Y entonces se acercaron, elevándose, alcanzando las extremidades de sus arcos…

9:59:56.

9:59:57.

Y, a ciento veinte metros por encima de la base del hueco del elevador, oscilando en una oscuridad casi total, se unieron y el presidente colocó la palma de su mano estirada sobre el analizador que asía Schofield.

¡Bip!

El temporizador del balón nuclear se reinició al instante.

00:00:02 se convirtió en 90:00:00 y el reloj comenzó de nuevo la cuenta atrás.

Schofield y el presidente, tras haber compartido el mismo espacio aéreo, se balancearon hacia sus respectivos lados.

El presidente llegó a la plataforma del minielevador, donde Gant, Madre y Juliet lo agarraron.

Al otro lado del hueco del elevador, Schofield regresó al conducto cruzado.

Aterrizó sin problemas en el borde del túnel y respiró profundamente, aliviado. El balón nuclear de acero inoxidable seguía colgando abierto de su mano.

Lo habían logrado. Al menos durante otros noventa minutos. Ahora lo que tenía que hacer era lograr que Libro II y él llegaran hasta el presidente. Y luego retomarían sus asuntos.

Schofield enrolló el cable de su Maghook y se dio la vuelta para bajar por el conducto hasta Libro…

Y vio a tres hombres bloqueándole el camino; hombres que solo llevaban vaqueros azules, sin camisas. También blandían varias Remington. Tenían el torso tatuado, bíceps prominentes y a alguno de ellos le faltaban los dientes delanteros.

—Bienvenido al paraíso, colega —dijo uno de los prisioneros mientras lo apuntaba con un arma.

* * *

César Russell corría por el túnel bajo de hormigón.

Los tres hombres restantes de la unidad Alfa corrían delante de él. Kurt Logan era el último.

Acaban de dejar a Harper y a los demás en la sala de control, donde serían capturados por los presos, y estaban corriendo en esos momentos por el pasadizo de escape para llegar al punto donde este confluía con la salida de la puerta superior.

Doblaron una curva y llegaron a una puerta de acero hundida en el hormigón. Teclearon el código. La puerta se abrió.

El túnel de la puerta superior apareció ante ellos, bifurcándose a la derecha y a la izquierda.

A la derecha, la libertad, la salida que daba a uno de los hangares exteriores del Área 7.

A la izquierda, tras una curva, el hueco del ascensor de personal y… algo más.

César se quedó inmóvil.

Una bota de combate sobresalía por la esquina que daba al hueco del ascensor de personal.

La bota de combate negra de un soldado muerto.

César se acercó.

Y vio que la bota pertenecía al cuerpo terriblemente ensangrentado de Pitón Willis, el oficial al frente de la unidad Charlie, la unidad del séptimo escuadrón que había sido enviada a llevar a Kevin de regreso al Área 7.

El rostro de César se ensombreció.

La unidad Charlie yacía muerta ante él. Y Kevin no estaba por ninguna parte.

Entonces César vio una marca junto a los dedos inertes de Pitón Willis, un símbolo garabateado con sangre, un último gesto del comandante de la unidad Charlie antes de morir. Una «E» mayúscula.

César se quedó mirándola con el ceño fruncido.

Logan se colocó junto a él.

—¿Qué ocurre?

—Vayamos al segundo puesto de control —dijo César sin inmutarse—. Y, cuando lleguemos allí, quiero que averigüe qué le ha sucedido a la unidad Eco.

Shane Schofield salió de la entrada del conducto de ventilación situado bajo el Marine One, flanqueado por cuatro presos fuertemente armados. Ya no llevaba el balón nuclear. Uno de sus captores lo sostenía como si de un juguete nuevo se tratara.

Cuando salió de debajo del helicóptero presidencial, le pareció oír golpes y gritos…

Y de repente, ¡bum!, un disparo hizo que se detuviera. Al disparo le siguieron sonoras carcajadas de aprobación.

Entonces oyó otro disparo… y más vítores y aplausos.

Schofield sintió que se le helaba la sangre.

¿Qué demonios era todo aquello?

Salió de debajo del Marine One y al instante vio a unos treinta reclusos. Estaban dándole la espalda, reunidos alrededor de la plataforma elevadora de aviones central.

En el tiempo que había transcurrido desde su captura en el conducto de ventilación, los presos habían bajado la plataforma (con los restos del AWACS aún en ella) unos tres metros por debajo del nivel del suelo y la habían detenido allí, de manera que en esos momentos conformaba un foso enorme y cuadrado en el centro del hangar.

Los presos estaban congregados alrededor del foso y miraban con atención el interior de este como si estuvieran apostando en una pelea de gallos: golpeándose los puños, gritando y abucheando. Un tipo greñudo estaba gritando:

—Corre, pequeñín, corre. ¡Jajajaja!

Era el grupo más variopinto y aterrador que Schofield había visto nunca.

Sus iracundos rostros estaban cubiertos de cicatrices y tatuajes. Cada uno de ellos había personalizado a su gusto el uniforme de prisión: algunos le habían quitado las mangas y se las habían puesto en la cabeza, otros llevaban las camisas abiertas, otros por fuera, algunos ni siquiera las llevaban…

Schofield fue conducido al borde del foso. Miró su interior.

Entre el amasijo de hierros y restos del AWACS que yacían desperdigados por la plataforma, vio a dos hombres con uniformes de la Fuerza Aérea (jóvenes y, a juzgar por sus uniformes perfectamente planchados, carne de oficina, operadores de radiocomunicaciones probablemente) corriendo como animales aterrorizados.

En el foso, con ellos, había cinco presos fornidos (todos provistos de armas) merodeando entre los restos, a la caza de los desventurados operadores.

Schofield vio los cuerpos de dos operadores más en dos charcos de sangre en distintas esquinas del foso: la causa de los vítores que había oído antes.

Fue entonces, sin embargo, cuando Schofield observó horrorizado que un grupo de reclusos salía del otro lado del hangar.

En medio de ese nuevo grupo de presos, Schofield vio a Gant, Madre, Juliet… y al presidente de Estados Unidos.

—Esto no puede estar pasando —dijo para sí.

* * *

En la oscuridad del hangar del nivel 1, Nicholas Tate III, asesor presidencial de política nacional, miraba nervioso el hueco del elevador.

El presidente y sus tres féminas guardaespaldas no habían regresado de su incursión en el minielevador extraíble y Tate estaba preocupado.

—¿Cree que los han cogido los presos? —le preguntó a Acero Hagerty.

Desde allí se podían oír los gritos y disparos procedentes del hangar principal. Era como estar fuera de un estadio durante un partido de fútbol.

—Espero que no —susurró Hagerty.

Tate siguió contemplando el hueco del elevador mientras miles de pensamientos se agolpaban en su mente, la mayoría de ellos relativos a su supervivencia. Transcurrió un minuto.

—Entonces, ¿qué cree que debemos hacer? —preguntó finalmente, sin girarse hacia Hagerty.

No obtuvo respuesta.

Tate frunció el ceño y se volvió.

—He dicho… —Se calló.

Hagerty no estaba.

El hangar del nivel 1 se extendía ante él, envuelto en sombras. Las únicas presencias allí eran las sombras de los aviones estacionados.

Tate se puso pálido.

Hagerty había desaparecido.

Se había esfumado, al instante, en cuestión de un minuto.

Era como si lo hubieran borrado de la faz de la tierra.

Nicholas Tate se estremeció de terror. Ahora estaba solo, allí abajo, en una instalación sellada plagada de soldados traidores y la peor calaña de asesinos que haya conocido el hombre.

Y entonces lo vio.

Algo relucía en el suelo a unos metros de él, en el lugar en el que instantes antes se hallaba Hagerty. Se agachó y lo cogió.

Era un anillo.

Un anillo de oro. Un anillo de oficial.

El anillo de graduación de Annapolis de Hagerty.

Los dos últimos operadores de radiocomunicaciones no duraron demasiado.

Cuando los últimos disparos resonaron en el interior del foso, juntaron a empellones a Schofield y a Gant y a los demás los pusieron a su lado.

—Hola —dijo Gant.

—Hola —dijo Schofield.

Después del osado número trapecista de Schofield y el presidente, Gant y su equipo no habían corrido mejor suerte que Schofield.

Tan pronto como el presidente había pisado el minielevador, este había comenzado a ascender. Alguien lo había llamado desde el hangar principal.

Los habían subido al hangar y allí se habían topado con una pesadilla totalmente nueva.

Los presos, las cobayas de la vacuna de Gunther Botha, estaban ahora al mando del Área 7.

Aunque no había manera de esconder su exiguo armamento, Gant sí había conseguido ocultar su Maghook mientras el minielevador subía. En esos momentos pendía magnéticamente de la parte inferior del minielevador extraíble.

Por desgracia, cuando la pequeña plataforma había llegado al hangar principal, la caja negra que Gant había cogido del AWACS seguía en su poder.

Pero Gant no había querido alertar a ninguno de los presos de su importancia, así que la había colocado en el suelo del minielevador, y tan pronto como este había encajado en la plataforma principal, le había dado «accidentalmente» una patada y esta había caído al suelo del hangar, a poca distancia del hueco del elevador.

Una vez finalizada la cacería en el foso, los presos congregados alrededor del hueco del elevador de aviones centraron su atención en el presidente y sus guardianes.

Un reo mayor se separó del grupo de presos. Llevaba una pistola en la mano.

Era un individuo de lo más particular.

Debía de tener unos cincuenta años y, a juzgar por la seguridad de sus pasos, sin duda contaba con el respeto del resto del grupo. Aunque le clareaba la coronilla, largos cabellos negros y canosos le caían hasta los hombros. Una nariz estrecha y angulosa, una piel extremadamente pálida y unos pómulos muy marcados completaban su siniestra apariencia.

—Ven a mi morada, le dijo la araña a la mosca —dijo el hombre mientras se colocaba delante del presidente. Tenía una voz suave, pero articulaba las palabras tan despacio que resultaba de lo más amenazante.

—Buenos días, señor presidente —dijo con simpatía—. Qué agradable que se haya unido a nosotros. ¿Me recuerda?

El presidente no dijo nada.

—Por supuesto que sí —dijo el preso—. Soy un 18-84. De un modo u otro ha conocido a las nueve personas que durante su mandato han sido condenadas a tenor de lo dispuesto en el título 18, parte I, capítulo 84 del código de Estados Unidos. Es la parte que prohíbe a los estadounidenses intentar acabar con la vida de su presidente.

»Grimshaw, Seth Grimshaw —dijo el preso, extendiendo la mano—. Nos conocimos en febrero, un par de semanas después de que usted se convirtiera en presidente, mientras salía del hotel Bonaventure en Los Ángeles por la cocina subterránea. Yo fui quien intentó meterle una bala en el cráneo.

El presidente no dijo nada.

Y no estrechó la mano que Grimshaw le ofrecía.

—Logró mantener en secreto aquel incidente —dijo Grimshaw—. Impresionante. Especialmente cuando lo único que busca alguien como yo es notoriedad. Además, no es nada inteligente asustar a la nación, ¿verdad? Mejor mantener a las masas ignorantes al margen de esos intentos por acabar con su vida. Como bien dicen, la ignorancia es una virtud.

El presidente no dijo nada.

Grimshaw lo miró de arriba abajo y sonrió divertido al ver el uniforme de combate que el presidente llevaba en esos momentos. El presidente, Juliet y Schofield seguían vestidos con la ropa del séptimo escuadrón. Gant y Madre, por su parte, seguían llevando su uniforme (aunque bastante sucio) de gala.

Grimshaw sonrió. Fue una sonrisa breve, de satisfacción.

A continuación se acercó al preso que sostenía el balón nuclear y le cogió el maletín. Lo abrió y contempló el temporizador de la cuenta atrás para, a continuación, mirar al presidente.

—Al parecer, mis recientemente liberados compañeros y yo nos hemos entrometido en un asunto de lo más interesante. A juzgar por sus ropas y por la manera poco ceremoniosa en que irrumpieron en nuestras celdas antes, andaban jugando al ratón y al gato. —Chasqueó la lengua a modo de reproche—. Debo decirle, señor presidente, que eso no ha sido para nada presidencial. No.

Entrecerró los ojos.

—Pero ¿quién soy yo para poner fin a tan imaginativo espectáculo? El presidente y sus fieles guardaespaldas frente a los traidores militares del complejo. —Grimshaw se volvió—. Goliath, trae a los otros prisioneros.

En ese momento, un reo gigantesco (Goliath, supuso Schofield) salió de detrás de Grimshaw y se dirigió hacia el edificio interno del hangar. Era gigante, con bíceps del tamaño del tronco de un árbol y una cabeza cuadrada que recordaba a la de Frankenstein. Hasta tenía en la frente una protuberancia cuadrada, señal inequívoca de que llevaba una placa en el cráneo. Goliath portaba un subfusil automático P-90 en uno de sus enormes puños y en el otro el Maghook de Schofield.

Regresó instantes después.

Tras él iban los siete hombres de la Fuerza Aérea quienes, junto con los cuatro desafortunados operadores de radiocomunicaciones, habían sido capturados en la sala de control:

El coronel Jerome T. Harper.

Boa McConnell y sus cuatro hombres de la unidad Bravo, dos de ellos gravemente heridos.

Y el tipo que había estado observando los acontecimientos de la mañana tras las sombras, guarecido en la sala de control de César Russell.

Schofield lo reconoció al instante.

Al igual que el presidente.

—Webster… —dijo.

El suboficial Cari Webster, el oficial encargado de la custodia del balón nuclear, se hallaba junto a los miembros de la Fuerza Aérea. Parecía de lo más incómodo. Bajo sus espesas cejas, sus ojos miraban de un lado a otro, como si estuviera buscando un modo de huir.

—Cabrón chupapollas —dijo Madre—. Tú le diste el balón nuclear a Russell. Has vendido al presidente.

Webster no dijo nada.

Schofield lo observó. A lo largo de la mañana se había estado preguntando si Webster no habría sido secuestrado por el séptimo escuadrón. César Russell necesitaba el balón por encima de todo para poder acometer su desafío, y Schofield había estado elucubrando cómo lo habría obtenido de Webster.

Resultaba obvio que no había sido necesaria la fuerza; la sangre de las esposas del balón nuclear había sido una artimaña. Todo apuntaba a que Webster se había vendido bastante antes de que el presidente llegara al Área 7.

—Bueno, bueno, hijos míos —dijo Seth Grimshaw mientras balanceaba el maletín en su mano—. Reserven sus fuerzas. En breve podrán saldar cuentas. Pero primero… —Se volvió hacia el coronel de la Fuerza Aérea, Harper—. Primero tengo una pregunta que necesita respuesta. La salida de esta instalación. ¿Dónde se encuentra?

—No hay salida —mintió Harper—. La instalación está sellada. No se puede salir.

Grimshaw levantó el arma y apuntó al rostro de Harper.

—Quizá no me esté explicando bien.

A continuación se volvió y disparó dos veces a los hombres heridos de la unidad Bravo situados junto a Harper. Los dos cayeron muertos al suelo.

Grimshaw apuntó de nuevo a Harper y arqueó las cejas, expectante.

El rostro de Harper se tornó lívido. Señaló con la cabeza hacia el ascensor de personal.

—Hay una puerta a la que se accede desde el hueco del ascensor de personal. La llamamos puerta superior. Da al exterior. El código del teclado numérico es 5564771.

—Gracias, coronel. Ha sido de lo más amable —dijo Grimshaw—. Ahora dejemos que los niños acaben lo que han empezado. Como bien comprenderán, una vez que nos marchemos de este horrible lugar, no podremos permitir que ninguno de ustedes salga con vida. Pero como último gesto de buena voluntad, voy a concederles un último favor, aunque sea más para mi entretenimiento que para el suyo.

Voy a darles una última oportunidad de que se maten entre sí. Cinco contra cinco. En el foso. Así que al menos el ganador morirá sabiendo quién venció en esta espontánea guerra civil. —Se volvió hacia Goliath—. Pon a los de la Fuerza Aérea aquí. A la pandilla del presidente al otro lado.

Schofield y los demás fueron conducidos a punta de pistola al extremo más alejado del foso, el lado este.

Los cinco hombres de la Fuerza Aérea que quedaban con vida (Jerome Harper, Boa McConnell, los dos últimos hombres de la unidad Bravo y el traidor, el suboficial Webster) estaban justo enfrente, separados por los sesenta metros de ancho de la plataforma elevadora de aviones.

—Que comience la batalla. —Seth Grimshaw enseñó los dientes—. A muerte.

* * *

Schofield se tiró al foso y al instante se encontró entre un amasijo de hierros: los restos del AWACS siniestrado.

Las alas del Boeing 707 yacían en distintos ángulos, rotas y todavía chorreando agua. Los motores seguían en los extremos de estas. Y, en el centro exacto del foso (probablemente la pieza más grande del avión), estaba el fuselaje destrozado del AWACS. Largo y cilíndrico, yacía en diagonal, con el morro hacia abajo, como un enorme pájaro muerto.

La oscuridad del hangar principal tampoco ayudaba demasiado.

La única luz provenía de las antorchas de los presos, que proyectaban largas sombras en la plataforma, convirtiendo aquel amasijo de hierros en un oscuro bosque de fragmentos de metal en el que solo se podía ver lo que se tenía inmediatamente delante.

¿Cómo demonios hemos acabado así?, pensó Schofield.

Él y los demás estaban en el lado este del foso, pegados a la pared de hormigón, sin saber muy bien qué hacer.

De repente, un disparo impactó en la pared, justo encima de la cabeza de Schofield.

Seth Grimshaw gritó:

—Los dos equipos comenzarán a luchar inmediatamente. Si no empiezan a eliminarse los unos a los otros pronto, ¡lo haremos nosotros desde aquí!

—Dios mío… —murmuró Juliet.

Schofield se volvió para mirar a su grupo.

—De acuerdo, no disponemos de mucho tiempo, así que presten atención. No solo tenemos que sobrevivir a esto, sino que tenemos que encontrar un modo de salir de aquí después.

—El minielevador. —Gant señaló a su derecha con la cabeza, al rincón noreste del foso donde se encontraba el minielevador, si bien custodiado por cinco presos armados.

—Vamos a tener que distraerlos —dijo Schofield—. Necesitamos algo que…

Un objeto metálico volador casi le arranca la cabeza.

Schofield lo vio venir un instante antes y se agachó por acto reflejo, justo cuando el trozo irregular de metal se clavó como un hacha en la pared de hormigón a sus espaldas.

Se volvió para buscar el origen del proyectil y distinguió las siluetas de los dos soldados de la unidad Bravo, irrumpiendo de entre la oscuridad, cada uno blandiendo trozos de metal cual espadas y abalanzándose a toda velocidad contra el grupo de Schofield.

—¡Dispérsense! —gritó Schofield cuando el primer soldado se abalanzó sobre él, atacándolo con su «espada».

Schofield bloqueó el ataque agarrándolo de la muñeca mientras Gant se encargaba del otro soldado.

—¡Váyanse! —gritó Schofield a Juliet, a Madre y al presidente—. ¡Salgan de aquí!

Juliet y el presidente corrieron a la oscuridad. Pero Madre vaciló.

Schofield la vio.

—¡Ve! ¡Quédate con el presidente!

Los reos estaban disfrutando de lo lindo con la pelea de Schofield y el primer soldado del séptimo escuadrón mientras, tras él, Gant forcejeaba con el otro miembro de la unidad Bravo.

El presidente y Juliet (con Madre a poca distancia de ellos) corrieron por entre el oscuro laberinto, en dirección al minielevador, al rincón noreste.

Desde arriba, sin embargo, los presos vieron lo que Juliet y el presidente y Madre no podían: tres figuras se acercaban a ellos por su izquierda, moviéndose con rapidez junto a la pared norte del foso (Jerome Harper, Cari Webster y, coordinando el asalto, el capitán Boa McConnell).

Schofield y Gant estaban espalda con espalda, aunque librando batallas separadas.

Gant había cogido un trozo de tubería del suelo y la estaba blandiendo cual lanza larga, repeliendo así los golpes del soldado de la unidad Bravo.

El soldado atacaba con fuerza, sujetando el trozo de acero con las dos manos, pero Gant se defendía bien, moviendo a ambos lados su tubería, bloqueando sus golpes.

—¿Cómo va todo por ahí? —preguntó Schofield entre los golpes de su enemigo.

—Pues… de puta madre, cariño —dijo Gant, apretando los dientes.

—Tenemos que llegar hasta el presidente.

—Lo sé —dijo Gant—. Pero antes… tengo… que salvarte el culo.

Miró por encima de su hombro y le sonrió y, en ese mismo instante, vio que el oponente de Schofield se disponía a golpearlo de nuevo y gritó:

—¡Espantapájaros! ¡Agáchate!

Schofield se tiró al suelo.

La espada de su oponente le pasó rozando la cabeza y, del impulso, el hombre perdió el equilibrio y se precipitó hacia Gant.

Gant lo estaba esperando.

Desvió la atención de su oponente durante unos instantes y lo golpeó con la tubería como si de un bate de béisbol se tratara.

El sonido de la tubería al impactar en la cabeza del hombre de la unidad Bravo fue terrible. El soldado cayó en redondo mientras Gant terminaba el giro (como una bailarina de ballet) justo a tiempo para repeler el siguiente golpe de su atacante.

—¡Espantapájaros! —gritó—. ¡Ve con el presidente!

Schofield la miró una última vez y echó a correr hacia los restos del avión siniestrado.

A menos de veinte metros al norte de Schofield y Gant, Juliet Janson y el presidente corrían con todas sus fuerzas, abriéndose paso por entre el amasijo de hierros, en dirección a la esquina noreste, pero sin percatarse de la presencia de los tres hombres que los estaban cercando desde la izquierda.

Fueron a por Juliet primero.

Dos figuras surgieron de repente de la oscuridad, de la sección trasera del AWACS (Boa McConnell y el suboficial Cari Webster). Se abalanzaron con dureza sobre ella y la arrojaron al suelo.

El presidente se volvió y vio a Juliet caer al suelo, inmovilizada por Boa y Webster. Entonces se volvió de nuevo y vio al coronel Jerome Harper, entre los restos del avión siniestrado, contemplando la escena a poca distancia.

El presidente fue a ayudar a Juliet cuando una forma borrosa surgió de entre el amasijo de hierros más cercano. No lo golpeó por los pelos.

Madre.

Volando por los aires, surgiendo de entre la oscuridad como un defensa de rugby.

Embistió con el hombro a Boa McConnell con tanta fuerza que casi le rompe el cuello. El comandante del séptimo escuadrón, visiblemente aturdido, salió despedido por los aires.

Cari Webster se quedó momentáneamente estupefacto por la repentina pérdida de su compañero agresor y se volvió para ver qué había ocurrido…, justo a tiempo para recibir un poderoso puñetazo de Madre.

Aunque era un hombre fornido y corpulento, Webster también salió despedido hacia atrás y se golpeó contra los restos del avión. Sin perder ni un instante, cogió un trozo de metal de más de un metro de largo y lo blandió delante de Madre.

Madre gruñó.

Webster atacó.

La lucha fue tan brutal como cabría esperar de ellos dos.

No podía haber sido un combate más igualado, pues ambos contaban con experiencia en combates cuerpo a cuerpo, medían más de metro noventa y cinco y pesaban más de noventa kilos.

Webster gritó cuando le lanzó un ataque con su espada de metal improvisada. Madre se agachó y cogió rápidamente un trozo del ala del AWACS para usarlo como escudo. Repelió los golpes de Webster con su escudo mientras este la obligaba a retroceder.

Mientras retrocedía repeliendo los ataques de Webster, Madre se agachó y cogió su propia espada.

Intentó atacarlo, pero Webster ya estaba abalanzándose sobre ella. Webster blandió su espada y le hizo un corte profundo en el hombro, rasgándole la manga de su uniforme de gala. Madre comenzó a sangrar.

—¡Argggh! —gritó. Dejó caer su escudo y se defendió de los tres golpes siguientes con tan solo su espada.

Mierda, solo necesitaba una oportunidad…

—¿Por qué traicionaste al presidente? —le gritó para intentar distraerlo mientras retrocedía dando tumbos.

—¡Hay momentos en la vida en los que un hombre tiene que tomar una decisión, Madre! —gritó el suboficial del ejército entre ataque y ataque—. ¡Momentos en que tiene que elegir un bando! ¡He luchado por Estados Unidos! ¡Tengo amigos que han muerto por este país, solo para que políticos como él sigan jodiéndolo! Así que, cuando surgió la oportunidad, decidí que no iba a quedarme de brazos cruzados viendo cómo otro putero de tres al cuarto hundía este país en la mierda.

Webster se giró y le lanzó un golpe lateral.

Madre saltó hacia atrás, esquivando el golpe. Saltó al ala del avión, de manera que en esos momentos estaba a casi un metro del suelo.

Pero el ala se inclinó levemente por el peso, y Madre perdió el equilibrio durante unos segundos, segundos que Webster aprovechó para atacarla con su espada (también un movimiento lateral), buscando sus tobillos, demasiado rápido como para haber podido repeler el ataque a tiempo.

Y el golpe impactó en su objetivo…

¡Clang!

La mano de Webster comenzó a vibrar cuando su rudimentaria e improvisada espada de metal impactó en la pierna de Madre, justo por debajo de la rodilla.

Webster se tornó lívido.

—Pero ¿qué…?

Madre sonrió.

Le había dado en la prótesis, ¡en su pierna ortopédica de aleación de titanio!

Aprovechando la confusión de su oponente, Madre hizo uso de su única oportunidad y blandió su espada improvisada con toda su fuerza.

Un chorro de sangre comenzó a salir a borbotones de la garganta de Webster cuando la hoja de Madre le rebanó el cuello, seccionándole la arteria carótida.

Webster soltó la espada y cayó de rodillas al suelo, aferrándose a su garganta sangrante. Se miró las manos ensangrentadas con incredulidad. A continuación miró horrorizado una última vez a Madre antes de desplomarse de cabeza al charco de su propia sangre.

* * *

Los presos gritaban de placer.

En esos momentos, todos (Seth Grimshaw incluido) se habían desplazado a la cara norte del foso para tener una mejor perspectiva del espectáculo.

Algunos de ellos habían comenzado a lanzar vítores a favor del presidente, cánticos más propios de unas olimpiadas:

—¡U-S-A! ¡U-S-A!

En la cara este del foso, Gant seguía luchando por su vida.

El fragmento de metal de su oponente del séptimo escuadrón acababa de chocar contra su tubería.

Luchaban e intercambiaban golpes entre los restos del avión siniestrado. El soldado de la unidad Bravo estaba haciendo retroceder a Gant. Comenzó a sonreír. Sin duda sentía que tenía ventaja sobre ella.

Y por ello comenzó a atacarla con más fuerza pero, como Gant percibió, lo único que logró fue cansarse más a cada golpe.

Así que Gant fingió estar fatigada y se tambaleó hacia atrás, intentando esquivar sus ataques «con desesperación».

Entonces su agresor se giró para golpearla (un último ataque, el último esfuerzo de un hombre agotado) y, en un abrir y cerrar de ojos, traicionando su fingida fatiga, Gant se agachó y esquivó el golpe y se abalanzó sobre él tubería en mano, golpeando con tino de los extremos la garganta de su sorprendido oponente, rompiéndole la nuez y hundiéndosela casi cinco centímetros en la tráquea, frenándolo en seco.

Los ojos del soldado parecieron salírsele de las órbitas. Se tambaleó, tosiendo, resollando. Aún seguía de pie, pero ya estaba muerto. Miró a Gant sin comprender y a continuación se desplomó en el suelo.

Los presos se quedaron mudos (impresionados, al parecer, por el rápido y letal golpe de Gant).

Entonces comenzaron a lanzar gritos de aprobación, silbidos. Palmas y vítores.

—¡Uau, nena!

—¡Eso sí que es una mujer!

En el extremo norte del foso, el presidente se agachó junto a Juliet Janson y tiró de ella para ayudarla a ponerse en pie pero, cuando los dos se levantaron, vieron algo que los dejó petrificados.

Ante ellos, junto a uno de los motores del revés del avión (solo, pero más cerca en esos momentos) estaba el coronel Jerome T. Harper.

En el suelo, a su izquierda, estaba Boa McConnell. Gruñía de dolor, pues todavía estaba convaleciente del empellón de Madre.

Los gritos y silbidos de los presos resonaron a su alrededor.

—¡Vamos, señor presidente! ¡Mánchese las manos de sangre! ¡Mate a ese cabrón!

—¡Come un poco de tu propia mierda, Harper!

—¡U-S-A! ¡U-S-A!

Harper sabía perfectamente cuál era la situación en esos momentos. Todos sus hombres estaban muertos o no podían luchar.

Y aun así parecía extrañamente confiado.

Fue entonces cuando sacó algo de su bolsillo.

Parecía una granada de tecnología puntera, un cilindro a presión con una boquilla en la parte superior y una franja vertical de cristal transparente en un lateral.

A través de la franja vertical, el presidente pudo ver con claridad el contenido de la granada.

Contenía un líquido color mostaza.

—Oh, Dios mío… —musitó.

Era una granada biológica.

Una granada biológica china.

Una carga explosiva a presión llena de sinovirus.

Una malévola sonrisa cruzó el rostro de Harper.

—Esperaba no tener que llegar a esto —dijo—. Pero, afortunadamente para mí, al igual que todos los miembros de la Fuerza Aérea de este complejo, he sido inmunizado contra el sinovirus. No puedo decir lo mismo de sus valientes marines.

Entonces, sin pestañear siquiera, Harper quitó la anilla de la granada.

* * *

Harper no lo vio hasta que fue demasiado tarde.

Mientras tiraba de la anilla de la granada, vio un movimiento borroso entre los restos del avión a su izquierda.

Al instante siguiente, Schofield estaba junto a él. Había emergido de la oscuridad blandiendo una tubería como si se tratase de un bate de béisbol.

La tubería golpeó a Harper en la cara interior de su muñeca, haciendo que la granada saliera despedida de su mano y volara hacia arriba.

La granada biológica voló por los aires.

Giró a cámara lenta, justo encima de la mitad norte del foso. Schofield la observó con los ojos como platos. Los presos, boquiabiertos, también. El presidente, atemorizado.

Harper, con una maléfica sonrisa dibujada en su rostro.

Uno…