3 de julio, 6:00 horas

Los tres helicópteros rugían sobre la árida llanura del desierto, resonando en el silencio de la mañana.

Volaban en formación cerrada, como siempre hacían, levantando las plantas rodadoras y un tornado de arena tras ellos mientras sus costados recién encerados relucían con la luz del alba.

El enorme Sikorsky VH-60N volaba delante, como siempre, flanqueado a ambos lados por dos amenazadores Super Stallion CH-53E.

Con su techo de color blanco inmaculado y sus costados verde oscuro encerados a mano, el VH-60N es un ejemplar único entre los helicópteros militares estadounidenses. Se fabrica para el Gobierno de Estados Unidos en un sector de alta seguridad de la fábrica de aviones de Sikorsky en Connecticut. Jamás se emplea en ningún^ capacidad operativa del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, la rama militar encargada de su mantenimiento.

Se utiliza para una y solo una cosa. No existe ninguna réplica en servicio activo (y por un buen motivo, pues nadie salvo unos pocos lúcidos ingenieros marines y ejecutivos de Sikorsky están al tanto de todas sus características especiales).

Resulta paradójico, pues, que con semejante secretismo, el VH-60N sea sin duda el helicóptero más conocido en el mundo occidental.

En las visualizaciones de datos del control de tráfico aéreo, el helicóptero se conoce como HMX-1, primer escuadrón de helicópteros de los marines, y su indicativo de llamada de radio es Nighthawk. Pero, con los años, el helicóptero que transporta al presidente de Estados Unidos en las distancias medias y cortas ha pasado a conocerse por un nombre más sencillo: Marine One.

Conocido como M1 para aquellos que vuelan en él, rara vez se observa en vuelo y, cuando esto ocurre, por lo general sucede en escasas ocasiones (despegando del cuidadísimo césped sur de la Casa Blanca o llegando a Camp David).

Pero no ese día.

Ese día el M1 ruge con gran estruendo sobre el desierto, transportando a su famoso pasajero entre dos bases remotas de la Fuerza Aérea emplazadas en el yermo paisaje de Utah.

El capitán Shane M. Schofield, del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, vestido con su uniforme de gala azul (gorra de visera blanca, chaqueta de color azul marino y botones dorados, pantalones azules con raya roja, botas relucientes, cinturón de charol blanco a juego con la pistolera de hombro provista de una pistola M9 revestida de níquel), se encontraba en la cabina de mando del helicóptero presidencial, detrás de sus dos pilotos, escudriñando el exterior a través del parabrisas delantero reforzado del helicóptero.

Schofield, que apenas medía un metro sesenta, era enjuto y musculoso, con un rostro anguloso y apuesto y cabello negro de punta. Y, aunque no se trataba de un atavío estándar para el uniforme de gala de los marines, también llevaba unas gafas de sol: unas gafas antidestellos con cristales plateados reflectantes.

Las gafas ocultaban unas considerables cicatrices verticales que cubrían los ojos de Schofield, heridas producidas en una misión anterior y el motivo de su alias operativo: Espantapájaros.

La plana y desértica llanura se extendía ante él, y su apagado color amarillento contrastaba con el cielo de la mañana. El polvoriento suelo del desierto se sucedía a gran velocidad bajo la parte delantera del helicóptero en movimiento.

A poca distancia, Schofield vio una montaña no muy elevada: su destino.

Un grupo de edificios se concentraba a los pies de la montaña rocosa, al final de una larga pista de aterrizaje de hormigón cuya iluminación apenas era visible con la luz de la mañana. El edificio principal del complejo parecía tratarse de un enorme hangar de aviones medio incrustado en un lado de la montaña.

Era el Área 7, una base especial restringida de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la segunda base de la Fuerza Aérea que iban a visitar ese día.

—Equipo de avanzada Dos, aquí Nighthawk Uno, nos acercamos al Área 7. Rogamos que confirmen estado de situación —dijo por el micrófono de su casco el piloto del M1, el coronel marine Michael Revólver Grier.

No se produjo ninguna respuesta.

—Repito, equipo de avanzada Dos. Informen.

Siguieron sin responder.

—Es el sistema de interferencias —dijo la copiloto de Grier, la teniente coronel Michelle Dallas—. Los de las radiotransmisiones del Área 8 ya nos avisaron. Estas bases tienen una clasificación de seguridad de nivel 7, por lo que están cubiertas en todo momento por una radiosfera generada por satélite. Solo se pueden realizar transmisiones de corto alcance para evitar que nadie pueda transmitir información al exterior.

Esa misma mañana, el presidente había visitado el Área 8, una base de la Fuerza Aérea igualmente aislada y situada a unos treinta kilómetros al este del Área 7. Allí, acompañado por los nueve miembros de su séquito del servicio secreto, había efectuado una breve visita a toda la instalación para inspeccionar alguno de los nuevos aviones estacionados en sus hangares.

Mientras la visita tenía lugar, Schofield y los otros trece marines a bordo del Marine One y de los dos helicópteros de escolta presidencial habían esperado fuera, holgazaneando bajo el Air Force One, el gigantesco Boeing 747 presidencial.

Mientras esperaban, alguno de los marines había empezado a elucubrar las posibles razones por las que se les había impedido la entrada al hangar principal del Área 8. La opinión generalizada (basada únicamente en rumorología no corroborada) era que se debía a que la instalación albergaba alguno de los nuevos y ultrasecretos aviones de la Fuerza Aérea.

Uno de los soldados, un sonriente y charlatán sargento afroamericano llamado Wendall Elvis Haynes, dijo que había oído que tenían el Aurora allí, el legendario avión de reconocimiento en órbita baja capaz de alcanzar velocidades superiores a 9 Mach. El avión más rápido del mundo en esos momentos, el Lockheed SR-71 o Blackbird, solo alcanzaba una velocidad máxima de 3 Mach.

Algunos habían argumentado que allí se hallaba un escuadrón completo de F-44 (cazas ultraligeros con forma de cuña diseñados a partir del bombardero furtivo B-2).

Otros, quizá influidos por el lanzamiento de un transbordador espacial chino dos días atrás, sugirieron que el Área 8 albergaba el X-38, un transbordador espacial ofensivo que era lanzado al espacio por un Boeing 747. Se decía que el X-38, un proyecto negro llevado a cabo por la Fuerza Aérea en asociación con la NASA, era el primer vehículo espacial de combate, un transbordador de ataque.

Schofield hizo caso omiso de sus especulaciones.

No tenía que hacer conjeturas sobre si el Área 8 tenía algo que ver con la construcción de aviones secretos, probablemente con fines espaciales. Lo sabía, y por un hecho muy sencillo.

Aunque los ingenieros de la Fuerza Aérea se habían esmerado en ocultarlo, la pista de aterrizaje de color negro como el betún y tamaño reglamentario se extendía en realidad otros novecientos metros más en ambas direcciones (una pista de aterrizaje de hormigón blanco oculta bajo una fina capa de arena y plantas rodadoras cuidadosamente colocadas).

Se trataba de una pista de aterrizaje que había sido ampliada con el fin de que pudieran aterrizar y despegar aquellos aviones que requerían de una pista más larga; es decir, aparatos tales como transbordadores espaciales o…

Y entonces, de repente, el presidente había salido del hangar principal y toda la comitiva se había puesto de nuevo en marcha.

En un principio el presidente iba a volar al Área 7 a bordo del Air Force One. Iría más rápido que en el Marine One, a pesar incluso de tratarse de una distancia corta.

Pero había habido un problema con el Air Force One. Una fuga inesperada en el depósito de combustible del ala izquierda.

Razón por la que el presidente había cogido el Marine One, siempre a punto por si se daban situaciones como esas.

Razón por la que en esos momentos Schofield estaba contemplando la base Área 7, iluminada cual árbol de Navidad bajo la tenue luz matutina.

Mientras escudriñaba el complejo del hangar, sin embargo, a Schofield se le pasó por la cabeza un pensamiento un tanto extraño. Era curioso, pero ninguno de sus compañeros a bordo del HMX-1 conocía historia alguna del Área 7, ni siquiera alguno de esos rumores descabellados y sin fundamento.

Nadie, al parecer, sabía lo que ocurría en el Área 7.

* * *

Vivir pegado al presidente de Estados Unidos era otro mundo.

Resultaba emocionante y aterrador a partes iguales, pensaba Schofield.

Emocionante porque estabas muy cerca de una persona con mucho poder, y aterrador porque esa persona estaba rodeada de un gran número de gente que reclamaba esa influencia como suya.

Durante el breve periodo de tiempo que llevaba a bordo del Marine One, Schofield había observado que, en cualquier momento, siempre había al menos tres grupos de poder compitiendo por la atención del presidente.

Primero estaba el personal del presidente, personas (en su mayoría tipos engreídos de Harvard) a quien el presidente había nombrado para que lo asistieran en una serie de menesteres: desde la seguridad del país a la política nacional; desde la gestión de los medios a la de su vida política.

Daba igual su ámbito de experiencia, al menos por lo que Schofield había visto hasta ese momento, pues todo ese personal parecía tener un objetivo global: sacar al presidente fuera, a las calles, darlo a conocer al pueblo.

En claro contraste con ese objetivo (más bien, en directa oposición) se encontraba el segundo grupo que competía por la atención del presidente: sus protectores, el servicio secreto de Estados Unidos.

Con el estoico, sensato y totalmente impasible agente especial Francis X. Cutler al frente, el séquito encargado de la seguridad del presidente siempre estaba en desacuerdo con el personal de la Casa Blanca.

Cutler (el «jefe del séquito» en los discursos oficiales, pero Frank a secas para el presidente) era conocido por saber mantener la cabeza fría en momentos de tensión y por su total intransigencia respecto a las peticiones de los lameculos políticos. Con sus ojos grises entornados y su pelo de idéntico color cortado al rape, Frank Cutler podía mirar fijamente a cualquier miembro del personal del presidente y rechazar sus pretensiones con una sola palabra: «No».

El tercer y último grupo que pretendía la atención del presidente era la tripulación del Marine One.

No solo estaban supeditados a los enormes egos del personal del presidente (Schofield jamás olvidaría su primer vuelo a bordo del Marine One, cuando el asesor de política nacional del presidente, un presuntuoso abogado de veintinueve años de Nueva York, le había ordenado que le trajera un café con leche doble, y «rápido»), sino que a menudo también tenían que vérselas con los del servicio secreto.

Garantizar la seguridad del presidente podía ser cometido del servicio secreto, pero cuando estaba en el HMX-1, tal como sostenían los marines, el presidente tenía al menos a seis marines a bordo con él en todo momento.

Finalmente se había concluido que, mientras estuviera a bordo del Marine One, la seguridad del presidente estaría en manos de los marines. Por tanto, solo los miembros más importantes de su séquito del servicio secreto (Frank Cutler y alguno más) volarían con él. El resto de su personal de seguridad volaría en los dos helicópteros de escolta.

Tan pronto como el presidente bajara del Marine One, sin embargo, su bienestar volvería a ser responsabilidad exclusiva del servicio secreto de Estados Unidos.

Revólver Grier habló por el micrófono de su casco:

—Nighthawk Tres, aquí Nighthawk Uno. Adelántense y comprueben el estado de situación del equipo de avanzada Dos por mí. Esta radiosfera está jodiéndonos las transmisiones de largo alcance. Recibo la señal de despejado, pero no puedo comunicarme por voz con ellos. Deberían encontrarse en la salida de emergencia. Y, si se acercan lo suficiente, intenten contactar de nuevo con el Área 8. Averigüen qué ocurre con el Air Force One.

—Recibido, Nighthawk Uno —respondió una voz por onda corta—. Estamos de camino.

Desde su posición, tras Grier y Dallas, Schofield observó que el Super Stallion de su derecha se alejaba del grupo y ponía de nuevo rumbo al desierto.

Los dos helicópteros restantes del primer escuadrón de helicópteros de los marines prosiguieron su camino.

En algún lugar, en una sala a oscuras, un hombre de uniforme azul sentado delante del monitor de un ordenador hablaba en voz baja por el micrófono incorporado a sus auriculares.

—Iniciando pruebas de señal del satélite primario… ahora.

Pulsó un botón de su consola.

—¿Qué demonios…? —dijo Dallas mientras se llevaba la mano al auricular.

—¿Qué ocurre? —preguntó Revólver Grier.

—No lo sé —dijo Dallas mientras se revolvía incómoda en su asiento—. Acabo de captar un pico en la banda de microondas.

Miró la pantalla de visualización de las microondas (que mostraba una serie de picos y senos irregulares) y a continuación negó con la cabeza.

—Es extraño. Parece como si una señal de microondas entrante nos acabara de impactar y luego hubiese rebotado.

—Se ha efectuado un barrido esta mañana —dijo Grier—. En dos ocasiones.

Los barridos exhaustivos para localizar posibles dispositivos de escucha en el Marine One (y sus pasajeros) se realizaban con rigurosa regularidad. Era casi imposible colocar un dispositivo transmisor o receptor en el helicóptero presidencial.

Dallas observó la pantalla de nuevo y se encogió de hombros.

—La señal es demasiado pequeña como para ser una señal de posición, una conversación o datos informáticos. No envía ni recoge información; es como si, bueno, como si estuviera comprobando que estamos aquí. —Se volvió y miró con gesto inquisitivo a Grier.

El piloto del helicóptero presidencial frunció el ceño.

—Lo más probable es que se trate de una subida en la radiosfera, una señal de microondas desviada. Pero será mejor no correr ningún riesgo. —Se volvió hacia Schofield—. Capitán, si no le importa, ¿podría hacer un barrido del helicóptero con la varita mágica?

—Señal de retorno recibida —dijo el operador de consola de la sala a oscuras—. Prueba de señal primaria positiva. El dispositivo está operativo. Repito. El dispositivo está operativo. Cambiando a modo inactivo. De acuerdo. Comenzando prueba para señal secundaria…

Schofield entró en la cabina principal del Marine One. Comenzó a pasar un analizador de espectro digital AXS-9 por las paredes, asientos, techo y suelo, buscando cualquier cosa que pudiera estar emitiendo una señal saliente.

Como cabría esperar del helicóptero presidencial, el interior del M1 era muy lujoso. Es más, con su alfombra de color granate oscuro y sus espaciosos asientos, se asemejaba más a la primera clase de un avión comercial que al interior de un aparato militar.

Doce butacas de cuero beis ocupaban la mayor parte del espacio de la cabina. Cada una de esas butacas tenía el sello del presidente de Estados Unidos, al igual que los enormes reposabrazos que lindaban con cada asiento y los vasos de whisky y las tazas de café, por si por algún casual alguien olvidaba en presencia de quién estaba viajando.

En la parte trasera de la zona central, vigilada todo el tiempo por un marine con uniforme de gala, había una puerta de caoba que conducía a la sección posterior del helicóptero.

Era el despacho privado del presidente.

Pequeño pero elegantemente decorado y amueblado (y con una disposición increíblemente compacta de teléfonos, faxes, ordenadores y televisores), el despacho del Marine One permitía al presidente supervisar los asuntos de la nación allí donde estuviera.

En el extremo final del despacho del presidente, tras una pequeña puerta sellada a presión, había una sección adicional del Marine One cuya utilización se reservaba exclusivamente para situaciones desesperadas: una unidad de eyección para una sola persona, la vaina de escape presidencial.

Schofield pasó el analizador de espectros por los asientos de primera clase en busca de micrófonos ocultos.

Allí estaban sentados Frank Cutler y cinco miembros del servicio secreto. Estaban mirando por las ventanas, haciendo caso omiso de Schofield mientras este efectuaba el barrido a su alrededor.

También se encontraban allí dos de los asesores del presidente, el jefe del gabinete de la Casa Blanca y el director de comunicaciones. Ambos estaban consultando unas carpetas de manila.

De pie, vigilando las dos salidas a ambos extremos de la cabina principal, había un par de marines muy erguidos.

Había una persona más sentada en la cabina principal.

Un hombre fornido y sin cuello que vestía el uniforme color aceituna del ejército de Estados Unidos. Estaba sentado en la parte trasera de la cabina, totalmente en silencio, en el asiento de primera clase más cercano al despacho del presidente.

Pelirrojo y con un poblado bigote color zanahoria, no parecía alguien especial y, a decir verdad, no lo era.

Era un suboficial del ejército llamado Carl Webster y seguía al presidente allá donde fuera, no por su pericia o conocimientos, sino por el extremadamente importante objeto que llevaba esposado a su muñeca derecha: un maletín de acero inoxidable que contenía los códigos e interruptores de activación del arsenal nuclear estadounidense; un maletín conocido como el «balón nuclear».

Schofield completó el barrido, incluida una breve comprobación en el despacho del presidente.

Nada.

No había un solo micrófono oculto en el helicóptero.

Regresó a la cabina del piloto justo en el momento en que Revólver Grier decía por su micro:

—Recibido, Nighthawk Tres, gracias. Continúe hasta el conducto de la salida de emergencia.

Grier se volvió hacia su copiloto.

—El Air Force One vuelve a funcionar. Solo ha sido una fuga en una válvula. Permanecerá en el Área 8. Llevaremos al presidente allí cuando regresemos de nuestra breve visita al Área 7. ¿Espantapájaros?

—Nada —dijo Schofield—. El helicóptero está limpio.

Grier se encogió de hombros.

—Habrá sido la radiosfera. Gracias, Espantapájaros.

De repente Grier se tocó el casco. Un mensaje entrante.

Suspiró con cansancio mientras una voz le parloteaba al oído.

—Haremos todo lo que esté en nuestras manos, coronel —dijo—, pero no le prometo nada. —Grier apagó el micrófono y negó con la cabeza—. Puto Palo Escoba.

Se volvió hacia Schofield y Dallas.

—Damas y caballeros, nuestro estimado oficial de enlace de la Casa Blanca nos ha pedido que aumentemos un poco la velocidad. Al parecer, el presidente tiene que llegar a tomar el té con las Damas Auxiliares de Washington y el oficial de enlace Hagerty considera que no vamos lo suficientemente rápido como para poder cumplir con su agenda.

Dallas contuvo la risa.

—Menudo espécimen.

Cuando se utilizaba el Marine One, toda correspondencia y comunicación entre la Casa Blanca y el Cuerpo de Marines pasaba por un coronel marine conocido como el oficial de enlace de la Casa Blanca, un cargo que durante los últimos tres años había sido desempeñado por Rodney Hagerty, coronel del Cuerpo de Marines de Estados Unidos.

Por desgracia, Hagerty, de cuarenta y un años de edad, alto y desgarbado, bigote fino y excesivo remilgo, era considerado por muchos de los que conformaban el HMX-1 el peor tipo de soldado que existía: un trepa, pero también un experto implacable en la política de despachos, alguien más interesado en lograr estrellas que poder lucir en sus hombros que en ser un marine. Pero, como tan a menudo suele ocurrir, las altas esferas del Cuerpo no veían nada de eso y no dejaban de ascenderlo.

Incluso a Schofield le caía mal. Hagerty era un burócrata, un burócrata que sin duda disfrutaba de su proximidad al poder. Aunque su alias oficial era Acero, por su rígida observancia de los procedimientos y protocolos (incluso cuando a todas luces carecían de sentido práctico), se había ganado otro mote entre los soldados: «Palo Escoba».

En ese mismo instante, el helicóptero Super Stallion Nighthawk Tres estaba aterrizando en una nube de polvo sobre la llanura del desierto. A casi un kilómetro al oeste se alzaba la no muy pronunciada montaña que albergaba el Área 7.

Cuando el helicóptero tocó el suelo, cuatro marines con ropa de combate saltaron del interior y corrieron hacia una pequeña zanja excavada en el duro y rocoso terreno del desierto.

La zanja albergaba el conducto de la salida de emergencia del Área 7, el punto de salida oculto de un largo túnel subterráneo que proporcionaba una salida de emergencia de la base. Por entonces era la ruta de escape principal del complejo en el improbable caso de que el presidente se topara con algún problema allí.

El marine al mando, un teniente llamado Corbin Colt Hendricks, se acercó al polvoriento agujero cavado en la tierra acompañado de sus tres subordinados, MP-5/10 (en ocasiones también llamados MP-10, eran versiones en 10 mm del subfusil MP-5) en ristre.

Por el auricular de Hendricks se escuchaba un bip-pausa-bip constante: la señal de «todo despejado» del equipo de avanzada Dos. Esa señal no podía transmitir mensajes de voz, pero su poderosa señal digital proporcionaba un servicio de lo más valioso: si el equipo de avanzada Dos se topaba con algún tipo de emboscada o problema, la persona al frente del equipo simplemente apagaba la señal y todo el séquito restante del presidente sabría de la existencia de una situación de riesgo. Su presencia resultaba en esos momentos de lo más tranquilizadora.

Hendricks y su pelotón llegaron al borde de la zanja y miraron hacia abajo.

—Pero qué… —musitó Hendricks.

* * *

Mientras, los otros dos helicópteros presidenciales avanzaban a gran velocidad hacia la base restringida Área 7.

—Oye, Espantapájaros. —Revólver Grier se giró en el asiento para mirar a Schofield—. ¿Dónde está su harén?

A través de sus gafas plateadas reflectantes, Schofield sonrió torciendo la boca al piloto del helicóptero presidencial.

—Hoy están en el Nighthawk Dos, señor —dijo.

Grier se refería a las dos mujeres de la antigua unidad de Schofield que lo habían seguido en su periplo a bordo del primer escuadrón de helicópteros de los marines: la sargento de personal Elizabeth Zorro Gant y la sargento de artillería Gena Madre Newman.

Cuando estaba al mando de una unidad de reconocimiento de los marines, Schofield era algo excepcional a bordo del Marine One.

A causa de las obligaciones fundamentalmente ceremoniales asociadas a trabajar en el helicóptero presidencial y al hecho de que el tiempo a bordo del helicóptero no contaba como horas de vuelo en activo, muchos marines optaban por evitar el HMX-1. Es más, salvo algunas excepciones, la mayor parte de los soldados asignados al HMX-1 eran soldados de rango relativamente inferior que no querían desaprovechar ninguna posibilidad de ascenso.

Por ello, contar a bordo con una persona que anteriormente había dirigido una unidad de reconocimiento era algo de lo más inusual, algo que sin embargo Revólver Grier agradecía, y mucho.

Le gustaba Schofield. Había oído que era un superior talentoso, que velaba por sus hombres y que, como resultado, sacaba lo mejor de ellos.

Grier también había oído lo que le había ocurrido a Schofield en su última misión y respetaba al joven capitán por ello.

También le gustaban Madre y Zorro, admiraba su actitud ante el trabajo y su lealtad inquebrantable hacia su anterior mando. Por tanto, el hecho de haberse referido a ellas como su «harén» era una señal de afecto por parte de un hombre que rara vez acostumbraba a ello.

Schofield, sin embargo, estaba habituado a ser considerado alguien poco corriente.

De hecho ese era el motivo por el que se encontraba a bordo del Marine One.

Unos dieciocho meses atrás, como teniente, había estado al mando de una unidad de reconocimiento marine que había sido enviada a una remota estación polar en la Antártida para investigar el descubrimiento de una posible nave alienígena.

Un auténtico infierno se había desatado nada más llegar.

Solo cuatro de sus doce marines, él incluido, habían sobrevivido a aquella pesadilla durante la cual se habían visto obligados a defender la estación frente a dos fuerzas militares extranjeras e infiltrados de su propia unidad. Y, por si eso fuera poco, el propio Schofield había sido declarado muerto por ciertos miembros corruptos de la jerarquía del Cuerpo de los Marines, hombres que habían estado dispuestos a convertir esa mentira en realidad.

Su regreso a Estados Unidos, vivo y coleando, había desatado la locura en los medios.

Su rostro había aparecido en todos los principales periódicos de la nación. Allá donde fuera, incluso una vez pasada la exaltación inicial, fotógrafos y periodistas de tabloides intentaban hacerle una foto o sonsacarle información. Después de todo, era la prueba andante y parlante de la corrupción del ejército estadounidense, un buen soldado elegido para ser exterminado por los generales sin rostro de su propio mando militar.

Lo que dejaba al Cuerpo de Marines con un serio problema: ¿dónde asignarlo?

Al final, la respuesta había resultado de lo más inventiva.

El lugar más seguro para ocultar a Schofield era justo delante de los medios de todo el mundo, pero en el único lugar donde no podrían tocarlo.

Fue asignado al Marine One.

El helicóptero tenía su base en la instalación aérea del Cuerpo de los Marines en Quantico, Virginia, por lo que Schofield podía vivir allí, lo que imposibilitaba que pudieran acceder a él. Y trabajaría a bordo del VH-60N del presidente, al que solo se veía aterrizar en la Casa Blanca e, incluso entonces, siempre a una distancia de seguridad de la prensa.

Una vez se hubo realizado el traslado, Madre y Gant habían decidido ir con Schofield. El cuarto superviviente del desastre de la Atlántida, un soldado llamado Quitapenas Simmons, había decidido abandonar el Cuerpo de Marines tras su infortunada misión.

Eso había sido hacía un año.

En ese tiempo, Schofield (reservado y poco dado a conversaciones triviales) solo había hecho un puñado de amigos en la Casa Blanca: fundamentalmente gente del servicio secreto y del personal doméstico; la gente normal y corriente. Con aquellas gafas plateadas reflectantes, sin embargo, era muy popular entre los juguetones nietos del presidente. Por ese motivo, y para deleite de los niños, casi siempre se le asignaba su protección cuando acudían a la Casa Blanca. Y sin embargo, a pesar de ello, no había llegado a entablar conversación alguna con el presidente.

El Área 7 se cernía amenazante sobre el Marine One. Schofield observó que las gigantescas puertas del enorme hangar del complejo de edificios se abrían lentamente, revelando la brillante luz eléctrica del interior.

Grier habló por el micrófono de su casco:

—Nighthawk Dos, aquí Nighthawk Uno, comenzando el descenso.

En el interior del Nighthawk Dos, la sargento Elizabeth Zorro Gant estaba sentada en un estrapontín de lona con la espalda encorvada, intentando sin éxito leer el contenido de una carpeta que tenía sobre las rodillas.

A diferencia del Marine One, el ruido de los rotores en el interior del Nighthawk Dos era absolutamente ensordecedor. Y, dado que nunca transportaba al presidente, su decoración interior era unas mil veces más utilitaria. Nada de asientos tapizados ni reposabrazos bordados.

Libby Gant, sargento de personal, tenía veintiocho años. Bueno, desde hacía seis horas.

Compacta y en forma, tenía el cabello rubio y corto y los ojos azules. La ropa de combate (chaleco antibalas y MP-10 incluidos) le sentaba como un guante, pero con uniforme de gala estaba sencillamente espectacular.

Puesto que estaban volando en espacio aéreo restringido de la Fuerza Aérea, los ánimos a bordo del Nighthawk Dos estaban más calmados. Las tensiones habituales de tener que coordinar la trayectoria de vuelo con el tráfico aéreo civil no se daban en ese tipo de vuelos, por lo que Gant (que estudiaba a tiempo parcial para acceder a la escuela de Aspirantes a Oficial) aprovechó la oportunidad para dar un repaso a sus apuntes.

Estaba empezando el curso 9405, mando táctico avanzado, cuando una voz invadió su consciencia.

—Cumpleaños feliz… Cumpleaños feliz… Le deseamos, sargento de personal Gaaant… Cumpleaños feliz.

Gant alzó la vista y suspiró.

Sentándose en el asiento vacío junto a ella estaba Nicholas Tate III, asesor de política nacional del presidente. Tate poseía una belleza europea (cejas oscuras, piel color aceituna y rasgos de modelo) y una confianza extrema en sí mismo. Ese día llevaba un traje de Armani de tres mil dólares y un perfume también de Armani a juego. Al parecer era lo último.

Le extendió a Gant un paquete pequeño muy bien envuelto.

—Veintiocho, si no me equivoco —dijo.

—Así es, señor —dijo Gant.

—Llámeme Nick. —Miró hacia el regalo—. Bueno, a qué espera. Ábralo.

Gant desenvolvió a regañadientes el paquete. Era una caja de color verde esmeralda. La abrió y vio un increíble y precioso collar de plata.

Pequeño y fino, parecía un trozo de hilo de la más delicada plata, y su lustrosa superficie refulgía. Un diamante menudo pero elegante colgaba cual lágrima de la parte delantera del collar.

—Es de Tiffany’s —dijo Tate.

Gant lo miró.

—No se me permite llevar joyas cuando voy de uniforme, señor Tate.

—Lo sé. Esperaba que se lo pusiera cuando la llevara a cenar a Niño el próximo sábado.

Niño era un restaurante de Georgetown muy popular entre la alta sociedad y posiblemente el más caro de la ciudad.

Gant suspiró.

—Salgo con alguien.

Era verdad, en cierto modo. El fin de semana pasado, tras un comienzo vacilante, Shane Schofield y ella habían tenido algo parecido a una cita.

—Vaya, vaya, vaya —dijo Tate—. Algo había oído. Pero una cita no es una relación.

Aquello se estaba complicando. Gant sostuvo en alto el collar para verlo con la luz que filtraba la ventana.

—¿Sabe? Este collar me recuerda mucho a uno que vi en París en una ocasión.

—Oh, ¿de veras?

En cuanto Gant mencionó la palabra «París», sin embargo, uno de los otros marines sentados cerca ladeó la cabeza a un lado. Tate no lo vio.

—Sí —dijo Gant—. Estuvimos hará unos meses con el presidente. Yo tenía el día libre, así que…

—Pero ¡madre mía! ¡Mira eso! —le interrumpió la voz de una mujer.

—Hola, Madre —dijo Gant cuando la sargento de artillería Gena Madre Newman apareció en el estrecho pasillo junto a ella.

—¿Cómo va eso, cumpleañera? —dijo Madre con una enorme sonrisa de complicidad.

«París» era un código que ya habían usado varias veces. Cuando alguna de las dos no podía librarse de un admirador pesado, metía la palabra «París» en la conversación y la otra, al oír la señal, acudía en su rescate. Era un truco que usaban las chicas en todas partes del mundo.

Aunque Madre (de metro noventa y cinco de estatura y noventa kilos de peso) rara vez había tenido que usarlo. Con su gesto y rasgos severos, su cabeza rapada al cero y sus maneras bruscas, era casi la perfecta antítesis de Libby Gant. Su alias, Madre, lo decía todo. No pretendía aludir a sus instintos maternales. Era una manera cariñosa de mentar a la responsable de haberla traído al mundo. Era una soldado de gran talento, experta en todo tipo de armamento pesado, que había sido ascendida al altamente respetado rango de sargento de artillería hacía un año.

Además de todo eso, gracias a un encuentro cercano con una orea durante la catastrófica misión en la Antártida, Madre tenía otra característica física nada habitual.

Llevaba una prótesis en su pierna izquierda.

Durante el desagradable incidente con la orea había perdido su pierna izquierda justo por debajo de la rodilla. Aunque ella siempre decía que había salido mejor parada que la orea, que había recibido un balazo en el cerebro.

En lugar de su pierna, Madre tenía un miembro ortopédico de tecnología punta que, tal como sus fabricantes afirmaban, garantizaba un movimiento total y no disminuido del cuerpo. Con huesos fabricados con una aleación de titanio, articulación completa y simuladores hidráulicos de los músculos, su funcionamiento era tan sofisticado (recepción de impulsos nerviosos y cambio de peso automático incluidos) que requería de un microprocesador prológico interno.

Madre estaba contemplando el reluciente collar de Tiffany’s.

—Uau, qué joya tan elegante —dijo embobada. Se volvió para mirar a Nick Tate—. Ese trozo de cuerda le ha debido de costar una fortuna, hijito de Jim.

—Está dentro de mis posibilidades —dijo Tate con frialdad.

—Probablemente valga más de lo que yo gano en un año.

—Probablemente.

Madre hizo caso omiso de él y se volvió hacia Gant.

—Lamento arruinarte la fiesta, cumpleañera, pero el capitán me envía a por ti. Te quiere allí para el aterrizaje.

—Oh, de acuerdo.

Gant se puso de pie y, mientras lo hacía, le devolvió a Tate el collar.

—Lo siento, Nicholas, pero no puedo aceptarlo. Estoy saliendo con alguien.

Se dirigió a la parte delantera del helicóptero.

Cerca del conducto de la salida de emergencia, Colt Hendricks seguía inmóvil, boquiabierto, mirando hacia la zanja.

La imagen que tenía ante sí era horripilante.

Los nueve miembros del equipo de avanzada secundario del servicio secreto yacían en el suelo cubierto de arena de la zanja. Sus cuerpos estaban retorcidos en todos los ángulos imaginables, cosidos a balazos. El tamaño de las heridas indicaba el uso de munición de punta hueca (balas que se expandían al atravesar la herida, garantizando una muerte segura). Algunos de los agentes habían recibido disparos en la cara, disparos que les habían volado la cabeza. Había sangre por todas partes, secándose sobre la arena.

Hendricks vio al agente al frente del equipo del servicio secreto, un hombre llamado Baker, con la boca y los ojos abiertos de par en par y un orificio de bala en la frente. En la mano extendida del agente Baker se encontraba el interruptor de la señal de «todo despejado». El ataque había debido de producirse con tal rapidez que ni siquiera había tenido tiempo de pulsar el interruptor.

Detrás de Baker, Hendricks vio una puerta de acero sólida dispuesta en una de las paredes de tierra de la zanja: el conducto de salida. Estaba cerrada.

Hendricks se volvió, sacó la radio y se dispuso a regresar al Nighthawk Tres.

—¡Nighthawk Uno!

Interferencias.

—¡Maldita sea! ¡Nighthawk Uno! Aquí…

Fue como si el desierto cobrara vida de repente.

La arena del suelo del desierto se separó y, entonces, a ambos lados de Hendricks, una docena de formas del tamaño de hombres surgieron de la arena, con sus ametralladoras en ristre, disparando.

Un segundo después, una bala Silvertip de nueve milímetros entró en el cerebro de Hendricks por un lateral. La posterior expansión gaseosa del proyectil de punta hueca hizo que su cabeza estallara en pedazos.

Hendricks no llegó a ver al hombre que lo mató.

No llegó a ver cómo aquel equipo de espectros del desierto abatía al resto de sus hombres con una eficiencia clínica y despiadada.

Y no llegó a ver cómo se apoderaban de su helicóptero y lo pilotaban hacia el Área 7.

* * *

Los dos helicópteros presidenciales restantes descendieron juntos, aterrizando en un torbellino de arena delante del enorme hangar principal del Área 7, base especial restringida de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Las gigantescas puertas dobles del hangar estaban abiertas hacia dentro, revelando su luminoso interior. La montaña en la que se había excavado el hangar se cernía sobre el complejo achaparrado de cuatro edificios.

Tan pronto como los dos helicópteros tocaron el suelo, la gente del servicio secreto del Nighthawk Dos tomó posiciones alrededor del Marine One.

Un comité de bienvenida los esperaba en la pista de aterrizaje, delante del hangar. Permanecían erguidos, en silencio, envueltos en el frío aire de la mañana y perfilados por la luz del hangar a sus espaldas.

Dos oficiales de la Fuerza Aérea (un coronel y un mayor) encabezaban la unidad de bienvenida.

Tras esos dos oficiales se hallaban cuatro filas de soldados plenamente equipados, diez hombres por fila. Todos ellos llevaban el uniforme de campaña completo (ropa de combate negra, chalecos antibalas negros, cascos negros) y sostenían por delante de sus torsos fusiles de asalto M-90 de última tecnología y fabricación belga.

A través del parabrisas de la cabina de mando del Marine One, Schofield reconoció sus insignias al instante. Eran miembros de una unidad que rara vez se dejaba ver en los ejercicios militares estadounidenses, una unidad envuelta en un halo de misterio y secretismo, una unidad que muchos creían que se empleaba solamente en las misiones más críticas.

Era la unidad terrestre de élite de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el famoso séptimo escuadrón de Operaciones Especiales.

Con base en la Alemania Occidental durante gran parte de la guerra fría, su misión oficial durante ese periodo había sido la defensa del campo aéreo estadounidense frente a la élite de las unidades soviéticas, los Spetsnaz. Sus logros extraoficiales, sin embargo, eran bastante más espectaculares.

La planificación y organización de la deserción de cinco especialistas soviéticos en misiles nucleares de una base secreta en las montañas ucranianas. El asesinato del jefe de operaciones del KGB, Vladimir Nakov, en Moscú en 1990, antes de que este lograra asesinar a Mijaíl Gorbachov. Y, por último, en 1997, el peligroso rescate del jefe de la oficina de Extremo Oriente de la CIA, Fed Conway, capturado y encarcelado en la terrible y temible prisión de Xiangi (el laberinto inexpugnable de lúgubres celdas y cámaras de tortura que pertenecía al tristemente célebre servicio de inteligencia exterior chino).

Todos y cada uno de los hombres de la formación llevaban una máscara de combate especial alrededor del cuello (una máscara antigás ERG-6). Negra y resistente, se parecía a la parte inferior de un casco de hockey y les cubría la boca y nariz de la misma manera que Jesse James había cubierto su rostro en otros tiempos.

Había tres hombres más delante del destacamento de miembros del séptimo escuadrón. Los tres llevaban batas blancas almidonadas. Científicos.

Una vez que los marines y el personal del servicio secreto del Nighthawk Dos estuvieron en sus posiciones, se desplegaron unas escaleras en el lado izquierdo delantero del Marine One.

Dos marines salieron primero del helicóptero y ocuparon sus posiciones al inicio de las escaleras con la mirada al frente.

Instantes después, el agente especial Frank Cutler salió del helicóptero con la mano en la funda de su pistola y los ojos alerta. El servicio secreto no se fiaba de nadie. Ni siquiera de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Incluso ellos podían tener entre sus filas a un soldado descontento que deseara meterle un tiro al presidente.

El presidente salió después, seguido de su personal.

Schofield y un joven cabo salieron los últimos.

Como era habitual, los dos pilotos del Marine One, Revólver y Dallas, permanecieron a bordo por si fuera necesario un despegue de emergencia.

Los dos grupos se colocaron uno frente al otro en la pista de aterrizaje, bajo la tenue luz de la mañana: el destacamento de la Fuerza Aérea destinado en el complejo y el presidente y su séquito.

La arena se arremolinaba alrededor de sus cuerpos. Se esperaba una tormenta de arena a lo largo del día.

Un joven capitán de la Fuerza Aérea guio al presidente hasta el coronel al frente de la formación de la Fuerza Aérea: un hombre de gesto severo con el cabello y las cejas grises. Cuando el presidente estuvo cerca, el coronel dio un paso hacia delante y saludó con resolución a su comandante en jefe.

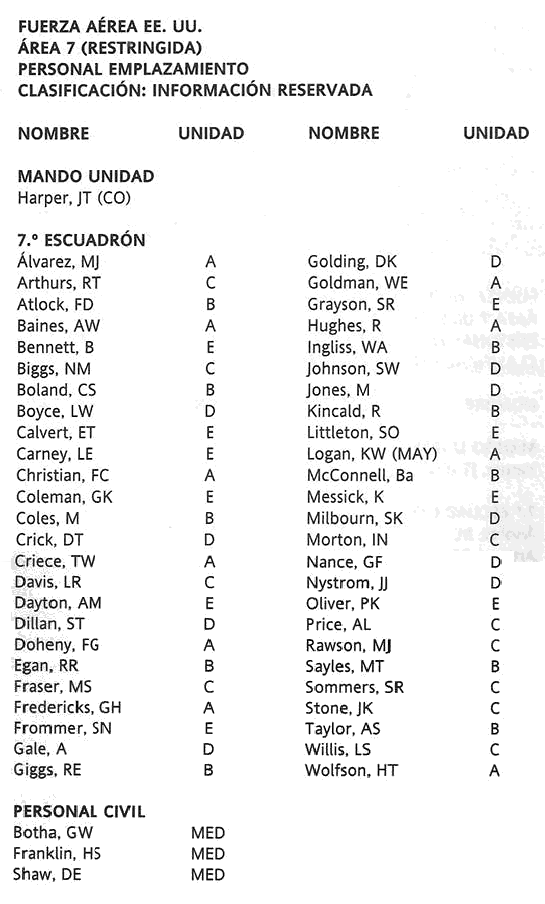

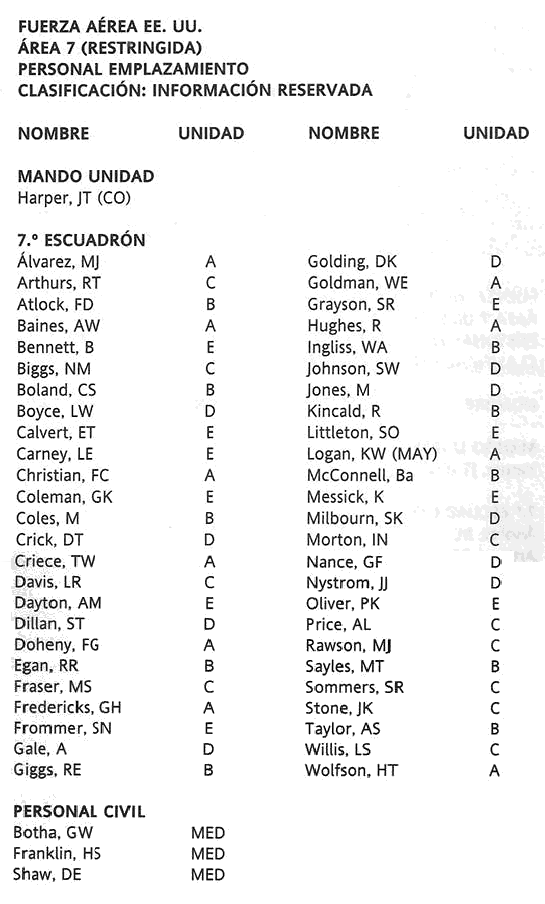

—Buenos días, señor presidente —dijo—. Soy el coronel Jerome T. Harper, mando médico de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y el oficial al frente del Área 7, base especial restringida de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Este es el mayor Kurt Logan, oficial al mando de las fuerzas del séptimo escuadrón sitas en la base. Sus dos equipos de avanzada del servicio secreto lo aguardan en el interior. Es un honor contar con su presencia. Bienvenido al Área 7.

—Gracias, coronel —respondió el presidente—. Es un placer estar aquí. Por favor, encabece la marcha.

* * *

Tan pronto como el presidente desapareció en el interior del enorme hangar principal con su séquito de primera categoría a la zaga, el oficial al frente del destacamento del séptimo escuadrón se acercó a Schofield.

El mayor Kurt Logan medía metro ochenta y cinco, tenía el pelo casi al rape y la cara picada de viruela. Schofield ya había coincidido con él antes, aunque dudaba mucho que Logan se acordara.

Ocurrió en un curso especial sobre mando y liderazgo llevado a cabo por la armada en el complejo de los SEAL en Fort Lauderdale, en 1997. Gracias a su inteligencia a la hora de idear tácticas y ponerlas en práctica, el callado Kurt Logan se había convertido en el primero de la clase por una diferencia de cuarenta puntos con respecto al segundo. Podía evaluar cualquier situación posible en el campo de batalla al instante y a la hora de entablar combate con el enemigo era implacable. Schofield, por aquel entonces en ciernes de ser el oficial al mando de una unidad de reconocimiento, había quedado el décimo de una clase compuesta por dieciséis personas.

Por lo que parecía, Logan no había cambiado demasiado. Su porte (manos firmes a la espalda, mirada fija y dura) denotaba una fortaleza interior poderosa y segura. Fortaleza endurecida a golpe de batallas.

—Disculpe, capitán —dijo Logan con un suave acento sureño. Le ofreció a Schofield una hoja de papel—. Nuestra lista de personal para su registro.

Schofield cogió la lista y le dio a su vez la suya a Logan.

Era práctica habitual en las inspecciones presidenciales intercambiar las listas de personal de ambas partes, puesto que la gente del presidente quería saber quién se encontraba en la base que iban a visitar y la gente de la base quería conocer con exactitud quiénes conformaban el convoy presidencial.

Schofield miró la lista del Área 7. En ella había dos columnas de nombres que no le decían nada.

Sin embargo, hubo algo que sí que le llamó la atención.

Había más nombres que hombres del séptimo escuadrón en la pista. Aunque había cuarenta soldados en la pista de aterrizaje, en la lista figuraban cincuenta miembros del séptimo escuadrón. Se imaginó que en algún lugar del interior de la base estaría otra unidad de diez hombres.

Mientras Schofield miraba la lista, Logan dijo:

—Capitán, si no le importa, nos gustaría mover su…

—¿Cuál es el problema, mayor? —dijo una voz por detrás de Schofield—. No se preocupe por el capitán Schofield. Yo estoy al mando aquí.

Era Hagerty, el oficial de enlace de la Casa Blanca. Con bigote inglés y porte para nada endurecido a golpe de batallas, Hagerty era todo lo contrario que Kurt Logan.

Antes de responderlo, Logan miró a Hagerty de arriba abajo. Resultó obvio que lo que vio no le impresionó.

—Creía que el coronel Grier era el máximo oficial del Marine One —dijo Hagerty, fría y certeramente.

—Bueno, ah… sí… sí, técnicamente lo es —dijo Hagerty—. Pero, como oficial de enlace de la Casa Blanca, cualquier cosa que tenga que ver con el movimiento de esos helicópteros debe pasar por mí primero.

Logan miró a Hagerty en sepulcral silencio.

A continuación dijo:

—Iba a preguntarle al capitán si no le importaría meter sus helicópteros en el hangar principal mientras el presidente se encuentre en la base. No queremos que los satélites enemigos sepan que el presidente está de visita, ¿verdad?

—No, no, por supuesto que no. Por supuesto que no —dijo Palo Escoba—. Schofield, ocúpese de que así sea.

—Sí, señor —respondió Schofield con sequedad.

Las gigantescas puertas dobles del hangar se cerraron con un retumbante golpe sordo.

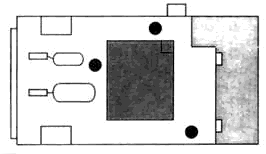

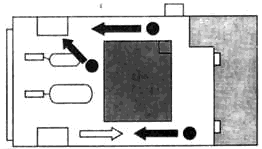

Los dos helicópteros principales del primer escuadrón de helicópteros de los marines estaban en esos momentos estacionados en el hangar principal del Área 7, y sus rotores y pilones de cola retraídos. A pesar de su considerable tamaño, los dos helicópteros presidenciales quedaban empequeñecidos por las dimensiones del enorme hangar.

Tras haber supervisado la llegada de los helicópteros, Schofield estaba en esos momentos en medio de aquel enorme espacio interior, solo, escudriñándolo en silencio.

El resto del contingente de la Casa Blanca, el servicio secreto y los marines (todos aquellos carentes del rango necesario para ir con el presidente, unas veinte personas en total) pululaban alrededor de los helicópteros o tomaban café en alguno de los dos despachos de paredes acristaladas que flanqueaban las puertas principales.

El tamaño del hangar tenía estupefacto a Schofield.

Era gigantesco.

Completamente iluminado por brillantes luces halógenas blancas, debía de extenderse al menos cien metros hacia el interior de la montaña. Un sistema de raíles montados en el techo recorría toda su extensión. En ese momento, dos enormes cajas de madera pendían de los raíles a ambos extremos del hangar.

En el extremo más alejado de tan enorme espacio (mirando a las puertas que daban a la pista de aterrizaje) había un edificio completamente «interno» de dos plantas que ocupaba todo el ancho del hangar. La planta superior del edificio tenía ventanas de cristal desde las que se podía contemplar el suelo del hangar.

Un discreto y pequeño ascensor de personal se hallaba bajo el saliente creado por el nivel superior del edificio, situado en la pared norte del hangar.

Aparte de los helicópteros presidenciales, no había más aviones en el hangar en ese momento. Sí que había vehículos tractores blancos de considerable tamaño (no muy diferentes a los que se veían en los aeropuertos) dispersados por el hangar. Schofield había usado dos de ellos para meter los helicópteros allí.

Sin embargo, con mucha diferencia, la característica más llamativa del inmenso hangar era la enorme plataforma elevadora de aviones que había en el centro.

Era enorme, increíblemente enorme, como los elevadores hidráulicos que pendían de los laterales de los portaviones, una plataforma cuadrada situada en el mismo centro del hangar.

De sesenta por sesenta metros, la plataforma era lo suficientemente grande como para que entrara un Boeing 707 de control y vigilancia aérea de la Fuerza Aérea, un AWACS, famoso por el domo de nueve metros que llevaba en la parte trasera.

Provista de un sistema de elevación hidráulica oculto, la enorme plataforma ocupaba prácticamente toda la zona central del hangar. Al igual que ocurría con elevadores de aviones similares y, para maximizar su eficiencia, en el extremo noroeste de la plataforma se hallaba una pequeña sección extraíble que era en sí misma un elevador y que podía funcionar de manera independiente a la plataforma. Para que eso pudiera ocurrir, los raíles se encontraban en la pared del hueco del elevador en vez de en el puntal hidráulico telescópico de la plataforma. Era una plataforma dentro de una plataforma, por así decirlo.

Ese día, sin embargo, el personal de la Fuerza Aérea del Área 7 estaba poniendo toda la carne en el asador.

Schofield, situado casi en el borde del enorme hueco del elevador, vio al presidente (con su séquito de nueve hombres del servicio secreto y los oficiales de la Fuerza Aérea de mayor rango de la base haciendo las veces de guías) sobre la plataforma principal, haciéndose más y más pequeños a medida que descendían por el hueco de hormigón del elevador.

En ese mismo momento, mientras Shane Schofield se hallaba en medio del hangar observando el descenso de la plataforma, alguien estaba observándolo a él.

Esa persona se hallaba en la oscura sala de control del Área 7, situada en la planta superior del edificio interno que conformaba la pared este del hangar. A su alrededor, cuatro operadores de radiocomunicaciones hablaban en voz baja por los micrófonos de sus auriculares:

—Unidad Alfa, cubran la sala común del nivel 3…

—La unidad Eco informa de que el equipo de investigación del Nighthawk Tres ha tenido que ser neutralizado en el conducto de la salida de emergencia. Encontraron al equipo de avanzada secundario. Eco está estacionando su helicóptero en uno de los hangares exteriores en estos momentos. Regresarán al hangar principal cuando hayan terminado.

—Las unidades Bravo y Charlie permanecerán en el hangar principal…

—La unidad Delta informa: ya están en posición…

—El servicio secreto está intentando contactar con el primer equipo de avanzada en el nivel 6. La señal simulada de «todo despejado», no obstante, parece estar funcionando…

El mayor Kurt Logan se colocó junto a la figura oculta entre las sombras.

—Señor, el presidente y su séquito acaban de llegar al nivel 4. Todas las unidades están en posición.

—Bien.

—¿Nos ponemos en marcha?

—No. Dejemos que prosiga la visita —dijo el hombre sin rostro—. Tenemos que ocuparnos de una cosa más antes de poder comenzar.

* * *

—Buenos días.

Schofield se volvió y vio los rostros sonrientes de Libby Gant y Madre Newman.

—Hola —dijo.

—Ralph sigue mosqueado contigo —dijo Madre—. Quiere la revancha.

Ralph era el marido de Madre. Era un hombre menudo con sonriente cara de pan y una capacidad infinita para soportar las excentricidades de Madre. Era camionero, propietario de su propio Mack de dieciocho ruedas. El camión tenía en un lado el dibujo de un corazón atravesado por una flecha con la palabra «Madre» en medio. Con su corta estatura y omnipresente sonrisa, Ralph era considerado una auténtica leyenda en la comunidad de marines.

También era el orgulloso propietario de una nueva barbacoa, y en la comida obligatoria de cada domingo en casa de Madre unas semanas atrás, había retado a Schofield a unos tiros en la canasta que tenían en el garaje. Schofield se había dejado ganar y Ralph lo sabía.

—¿Qué tal el próximo fin de semana? —dijo Schofield—. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo fue la revisión de la pierna ayer?

—En dos palabras, Espantapájaros, jodidamente sensacional —dijo Madre—. Tengo movimiento total en la pierna y puedo correr casi tan rápido como antes. Los médicos parecían satisfechos. Coño, les dije que la semana pasada había hecho doscientos setenta y cinco puntos a los bolos, pero no pareció impresionarles demasiado. Qué más da. La cuestión es que, ahora que soy mitad mujer, mitad máquina, quiero un nuevo apodo: Darth Vader.

Schofield se echó a reír.

—De acuerdo, Darth.

—¿Has vuelto a tener problemas con Palo Escoba? —le preguntó Libby con gesto serio.

—Lo habitual —dijo Schofield—. Oye, feliz cumpleaños.

Gant sonrió.

—Gracias.

—Tengo algo para ti. —Schofield metió la mano en el bolsillo de su chaqueta—. No es nada del otro mundo, ni… —Frunció el ceño y se palpó los otros bolsillos—. Maldita sea, tiene que estar aquí, en alguna parte. Quizá me lo dejé en el helicóptero.

—No te preocupes.

—¿Puedo dártelo después?

—Claro.

Madre contempló el enorme hangar a su alrededor.

—¿Qué coño es este sitio? Parece Fort Knox.

—Es más que eso —dijo Schofield.

—¿Qué quieres decir?

—Mirad el suelo.

Madre y Gant lo hicieron. Una serie de hendiduras cuadradas recorrían en línea recta el suelo de hormigón justo delante de las puertas. Cada una de estas hendiduras medía casi un metro cuadrado y otro metro de profundidad.

—Ahora alzad la vista.

Lo hicieron y vieron una serie de protuberancias metálicas gruesas y dentadas, protuberancias que, cuando descendieran, encajarían perfectamente en las hendiduras del suelo.

—Una puerta blindada accionada por pistones —dijo Schofield—. Como las que tienen los portaviones de clase Nimitz. Se usan para dividir el hangar del buque en varias zonas independientes y autocontenidas en caso de incendio o explosión. Pero os habréis fijado además en que no hay más puertas blindadas en este hangar. Es la única, lo que quiere decir que se trata de la única salida.

—¿Qué es lo que estás tratando de decir? —preguntó Madre.

—Lo que intento decir —dijo Schofield— es que lo que quiera que estén haciendo en este complejo es mucho más importante de lo que tú o yo podamos imaginarnos.

* * *

La plataforma elevadora que transportaba al presidente de Estados Unidos se detuvo delante de una enorme puerta de acero marcada con un «4» de considerable tamaño pintado en negro.

El hueco de cemento del elevador se extendía por encima del presidente y de su séquito cual descomunal túnel vertical. Desde allí, la brillante luz artificial del hangar del nivel del suelo no era más que un diminuto cuadrado, pues en esos momentos se elevaba noventa metros por encima de ellos.

Tan pronto como el elevador se detuvo, la enorme puerta de acero retumbó y subió. El coronel Jerome Harper encabezó la comitiva. Caminaba y hablaba con rapidez:

—Esta instalación fue el cuartel general del Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial, el NORAD, antes de que fuera trasladado a una instalación más moderna construida bajo la montaña Cheyenne, Colorado, en 1975. El complejo está rodeado por una pared exterior de titanio de medio metro de grosor que a su vez está enterrada bajo treinta metros de sólido granito. Al igual que el complejo de la montaña Cheyenne, ha sido diseñado para soportar el impacto directo de un misil termonuclear.

Harper le pasó al presidente una hoja de papel con un gráfico esquemático de la estructura subterránea.

El hangar aparecía en la parte superior del gráfico (en el nivel del suelo, coronado por la montaña) y a continuación el hueco del enorme elevador de aviones, que descendía por una estructura de varios niveles construidos en la tierra a gran profundidad.

Harper dijo:

—El complejo subterráneo contiene seis niveles. Los dos primeros, los niveles 1 y 2, son hangares para aparatos de aviación de alto riesgo, muy similares a los que vieron en el Área 8 esta misma mañana. El nivel 3 alberga las telecomunicaciones y las dependencias privadas del personal. El nivel 5 es la zona de confinamiento y el nivel 6 el sistema de raíles en equis.

Cada nivel puede sellarse de manera independiente para protegerlos de posibles radiaciones y contagios por aire y, además, toda la instalación, en caso de cierre total, dispone de un suministro de oxígeno para treinta días. Las provisiones de comida se guardan en una zona de almacenamiento del nivel 3. El agua se guarda en un depósito de casi cuatrocientos millones de litros en el hangar del nivel 1.

El grupo llegó a un pasillo corto levemente inclinado que terminaba en una puerta robusta que parecía más bien una caja fuerte gigante. Un miembro de la Fuerza Aérea corrió a abrirla.

—El proyecto Fortuna se emplazó aquí hace cuatro años, después de que el primer embrión viable alcanzara la madurez —dijo Harper—. Ahora, por fin, ha alcanzado una fase donde puede ponerse en uso.

El presidente esperó pacientemente mientras la puerta de casi un metro de grosor se abría.

Frank Cutler y los ocho miembros restantes del séquito del presidente permanecían detrás de él en silencio, impasibles, invisibles. En intervalos de tres minutos, Cutler se llevaba la mano al auricular para oír mejor las señales de despejado de sus dos equipos de avanzada. Las señales eran fuertes y claras.

Entonces, finalmente, la puerta se abrió, y el presidente miró el interior de la habitación.

Casi se le desencaja la mandíbula al hacerlo.

—Oh, Dios mío…

* * *

—Yo apuesto por la superbomba —dijo Elvis Haynes mientras se recostaba sobre su asiento.

Elvis, Schofield, Gant y Madre estaban sentados en uno de los despachos de paredes acristaladas situados a ambos lados de las puertas principales del hangar. Con ellos se hallaban los coroneles Grier y Dallas, el resto de marines a bordo de los helicópteros presidenciales y los tres agentes restantes del servicio secreto.

En una división no muy sutil de directiva y mano de obra, todo el personal de la Casa Blanca que había permanecido en el hangar o estaba en el otro despacho, al sur del hangar, o bien estaba trabajando dentro de sus helicópteros (que, según ellos, eran más adecuados a su posición que los espartanos despachos de la Fuerza Aérea).

Además, tal como Nicholas Tate le había dicho a Gant cuando le había invitado a permanecer en el Marine One con él, el café también era mejor.

Gant se fue con Schofield y los demás.

Palo Escoba Hagerty, por su parte, estaba sentado con el personal de la Casa Blanca.

—De ningún modo, tío —dijo un soldado menudo y con gafas llamado Gus Gorman—. La superbomba no existe.

Gorman era un tipo delgado con pinta de bicho raro, gafas de culo de botella, considerable nariz y cuello canijo. Ni siquiera el uniforme de gala le hacía parecer atractivo. Era muy popular entre los soldados por su memoria casi fotográfica y su agudo ingenio, así que su alias, Lumbreras, era un cumplido, no un insulto.

—Tonterías —dijo Elvis—. La DARPA lo hizo en asociación con la armada durante la década de los noventa.

—Pero no lograron que funcionara. Necesitaban un elemento que solo se encontraba en los meteoritos y nunca llegaron a encontrar una muestra viva.

—Hay quien se cree cualquier cosa —dijo una voz desde el otro lado del despacho.

Todos se volvieron a mirar. Schofield incluido.

La persona que había hablado era un sargento nuevo en la unidad; un joven vehemente de ceño fruncido, nariz chata y profundos ojos marrones. No hablaba demasiado, por lo que cuando lo hacía era todo un acontecimiento para el equipo. Al principio ese rasgo de su personalidad se había confundido con desdén. Pero pronto descubrieron que al sargento Buck Riley júnior no le gustaba hablar por hablar.

Riley júnior era el hijo de un sargento de personal altamente valorado. Su padre, Buck Riley, había sido también un hombre al que Shane Schofield había llegado a conocer mejor que la mayoría.

Se habían conocido en la línea de fuego, cuando Schofield había estado en un serio aprieto en Bosnia y Riley había formado parte del equipo de rescate. Se habían hecho buenos amigos y Riley se había convertido en el leal sargento de personal de Schofield. Lamentablemente, también había tomado parte en la malograda misión en la Antártida, donde había sido asesinado de la manera más brutal por un enemigo cuyo nombre Schofield tenía prohibido mencionar en virtud de la Ley de secretos oficiales.

El sargento Buck Riley júnior (callado, vehemente y serio) llevaba el alias de su padre con orgullo. Se le conocía en la unidad como Libro II.

Libro II miró a Elvis y a Lumbreras.

—¿De verdad creen que la DARPA ha construido una bomba que puede destruir una tercera parte de la población de la tierra?

—Sí —dijo Elvis.

—No —dijo Lumbreras.

—Bueno, no lo han hecho. La superbomba es una leyenda urbana —dijo Libro II— inventada para tener contentos a los amantes de las teorías conspiratorias de internet y a los viejales del Cuerpo de marines. ¿Más ejemplos? El FBI manda a agentes a prisión para proteger operaciones encubiertas. La Fuerza Aérea de Estados Unidos dispone de bombarderos nucleares en los hangares comerciales de todos y cada uno de los principales aeropuertos estadounidenses en caso del inicio repentino de una guerra. El USAMRIID, el instituto de investigaciones médicas de enfermedades infecciosas del ejército, ha desarrollado una cura para el sida pero no se le ha permitido darla a conocer. La Fuerza Aérea ha desarrollado un sistema de propulsión magnética que permite a los vehículos flotar en el aire. Un licitador que no consiguió la adjudicación de la construcción de un bombardero furtivo había propuesto un avión supersónico que podía lograr una invisibilidad completa mediante un sistema nuclear de refracción del aire y, a pesar de no lograr la licitación, construyó ese avión de todas maneras. ¿No han oído alguno de estos ejemplos?

—No —dijo Elvis—, pero molan.

—¿Qué hay de usted, capitán? —Libro II se volvió hacia Schofield—. ¿Había oído alguna de estas cosas antes?

Schofield le sostuvo la mirada al joven sargento.

—Sí ha llegado a mis oídos el último ejemplo, no así el resto.

Schofield se retiró del debate y se puso a escudriñar el despacho.

Frunció el ceño. Faltaba alguien.

Y entonces cayó en la cuenta.

—¿Dónde está el suboficial Webster? —dijo.

El presidente de Estados Unidos contempló boquiabierto lo que las ventanas de observación inclinadas mostraban.

A través de las ventanas, en medio de una habitación de techo elevado, vio un cubo transparente e independiente fabricado con un material similar al vidrio.

Estaba en medio de la habitación, sin tocar el techo ni las paredes. Era un cubo del tamaño de un enorme salón delimitado a ambos lados por la estructura de observación elevada en forma de L.

Sin embargo, lo que llamó la atención del presidente fue lo que había en el interior del cubo.

No podía apartar la mirada.

—El cubo ha sido fabricado con polifibra altamente resistente y dispone de su propio suministro autónomo de oxígeno. Es completamente hermético —dijo el coronel Harper—. En caso de que su integridad estructural se viera comprometida, la presión del aire interior se incrementaría de manera automática, por lo que ningún agente infeccioso podría entrar.

Harper señaló a uno de los tres científicos que instantes antes también habían estado en la pista de aterrizaje.

—Señor presidente, me gustaría presentarle al doctor Gunther Botha, el cerebro del proyecto Fortuna.

El presidente le estrechó la mano. Botha era un hombre de cincuenta y ocho años rechoncho, de cara redonda e incipiente calvicie que hablaba con un fuerte acento gutural sudafricano:

—Es un placer conocerlo, señor presidente.

—El doctor Botha es de…

—Sé de dónde es el doctor Botha —dijo el presidente con cierto tono desaprobatorio—. Vi su expediente ayer.

Gunther Botha había sido miembro del conocido batallón médico de las Fuerzas de Defensa de Sudáfrica. Aunque no todo el mundo lo sabe, durante la década de 1980 Sudáfrica (solamente superada por la Unión Soviética) había liderado la creación y almacenamiento de armas biológicas, principalmente para su uso contra la población negra, mayoritaria en el país.

Pero, con la caída del régimen del apartheid, Gunther Botha pronto se encontró sin trabajo y directamente en la línea de fuego de la comisión de la Verdad y Reconciliación. Su contratación clandestina por parte del Gobierno estadounidense en 1996 no fue muy distinta al asilo concedido a los científicos nazis tras la segunda guerra mundial. Especialistas como Botha no eran fáciles de encontrar en aquel campo de conocimiento.

El presidente volvió a mirar por las ventanas de observación.

—Así que esta es la vacuna… —dijo mientras observaba el cubo de fibra de vidrio.

—Así es, señor —dijo Botha.

—¿Testada? —El presidente no se volvió a mirarlo.

—Sí.

—¿En suero hidratado?

—Sí.

—¿Contra la última cepa?

—La 9,1. La probamos ayer por la tarde, tan pronto como llegó.

—Señor presidente —dijo el coronel Harper—. Si quiere, podemos hacerle una demostración.

Pausa.

—De acuerdo —dijo el presidente—. Háganlo.

—¿Adónde ha ido? —preguntó Schofield desde el centro del hangar principal del Área 7 con Libby Gant.

El suboficial Carl Webster, el hombre a cargo del maletín nuclear, no estaba en ninguno de los dos helicópteros presidenciales, ni tampoco en los despachos del hangar. Habían contactado con el personal del servicio secreto y estos le habían confirmado que no se encontraba con el presidente en la visita de la instalación.

Nadie sabía dónde estaba.

Era motivo de preocupación, pues existían unas normas de protocolo muy rígidas respecto a los movimientos de Webster. Si no estaba junto al presidente, tenía que estar en todo momento cerca del Marine One.

—Echa un vistazo al comité de bienvenida, al famoso séptimo escuadrón —dijo Gant mientras miraba a los tres grupos de soldados armados con P-90 apostados en distintos puntos del hangar. Los soldados de élite de la Fuerza Aérea observaban impasibles a Gant y a Schofield.

—No me dan buena espina —dijo Schofield.

—Van hasta arriba —dijo Gant.

—¿Cómo?

—Fíjate en el amarillo de sus ojos.

—¿Esteroides?

—Bingo —dijo Gant.

—No es de extrañar que parezcan tan tensos.

—A Elvis no le gustan —dijo Gant—. Dice que ha oído en alguna parte que son, cita textual, «extraoficialmente racistas». Te habrás fijado en que no hay ningún negro en el escuadrón.

Era cierto. Salvo un par de miembros de origen asiático, las unidades del séptimo escuadrón emplazadas en el hangar eran blancas como la nieve.

—Sí, yo también he oído esos rumores —dijo Schofield. Aunque a nadie le gustaba reconocerlo, en algunas secciones de las fuerzas armadas el racismo, especialmente con respecto a los soldados negros, seguía siendo un problema. Y con sus brutales procedimientos selectivos, las unidades de fuerzas especiales como el séptimo escuadrón podían ejercer sus poderes discriminatorios con gran sutilidad.

Schofield señaló con la cabeza a los líderes de los tres grupos compuestos por diez hombres cada uno, que se diferenciaban de los demás porque no tenían que llevar sus P-90 en la mano. Llevaban las ametralladoras tras los omóplatos, en fundas colocadas a la espalda.

—¿Sabes cómo llaman a los oficiales al frente de las cinco unidades del séptimo escuadrón en los ejercicios militares?

—¿Cómo?

—Las Cinco Serpientes. Como líder del escuadrón al completo, Kurt Logan está al frente de uno de los equipos, la primera unidad, la unidad Alfa. Las cuatro unidades restantes están dirigidas por cuatro capitanes: McConnell, Willis, Stone y Carney. Y son buenos. Cuando se dignan a aparecer en los ejercicios de combate entre las distintas fuerzas armadas, siempre acaban en la primera posición. En una ocasión, una sola unidad del séptimo escuadrón derrotó a tres equipos de SEAL, y lo hicieron sin Logan.

—¿Por qué los llaman las Cinco Serpientes? —preguntó Gant.

—Todo empezó como una broma entre los líderes de otras unidades de campo. Los llaman así por tres motivos. Primero, porque tácticamente se asemejan a las serpientes: atacan con rapidez, empleando la fuerza máxima, sin mostrar piedad alguna. Segundo, porque en el ámbito personal, son individuos muy fríos. Nunca se mezclan con los miembros de las fuerzas armadas restantes. Siempre están juntos.

—¿Y el tercer motivo?

—Porque sus respectivos alias responden al nombre de una serpiente.

—Qué bonito —respondió con sequedad Gant.

Siguieron caminando. Gant cambió de tema.

—¿Sabes? Lo pasé muy bien el sábado.

—¿De veras? —Schofield se volvió para mirarla.

—Sí. ¿Y tú?

—Oh, sí.

Gant dijo:

—Me preguntaba, bueno, ya sabes, como no me…

—Espera un segundo —dijo Schofield de repente—. Aquí hay algo raro.

—¿Qué?

Schofield miró de nuevo a las tres unidades del séptimo escuadrón apostadas alrededor del hangar.

Una unidad se hallaba junto al ascensor de personal. El segundo grupo de diez hombres estaba junto al hueco del elevador de aviones. La tercera unidad se encontraba en el lado sudeste del hangar, junto a una puerta que conducía a las dos plantas del edificio de control.

Fue en ese momento cuando Schofield vio la señal en la puerta tras el tercer grupo de hombres del séptimo escuadrón.

Y, entonces, visualizó lo que iba a ocurrir.

—Vamos —dijo mientras se dirigía de nuevo a los despachos—. Rápido.

—Se han introducido los códigos de activación, señor —dijo Logan.

—El balón nuclear está listo. El suboficial Webster se ha mostrado de lo más… cooperativo.

Los operadores de radiocomunicaciones del interior de la sala de control proseguían con sus actualizaciones verbales:

—Sistema de sellado de emergencia preparado…

—Suministro autónomo de oxígeno preparado…

—Mayor Logan —dijo uno de ellos—, sigo recibiendo esas señales de calor del exterior del sector nueve, fuera del conducto de la salida de emergencia.

—¿Tamaño?

—El mismo que antes, señor. Entre treinta y cuarenta centímetros. No estoy seguro, señor, pero juraría que están más cerca del conducto que la última vez que efectué la comprobación.

Logan observó la imagen por satélite. Una toma aumentada en blanco y negro del desierto al este del complejo principal mostraba veinticuatro manchas dispuestas en un círculo de un ancho superior a los doscientos cincuenta metros alrededor del conducto de la salida de emergencia.

—Entre treinta y cuarenta centímetros. —Logan observó con detenimiento la imagen—. Demasiado pequeñas para ser hombres. Probablemente sean ratas del desierto. Obtenga una imagen mejorada del satélite, para asegurarnos. Téngalo controlado.

La figura en la sombra se volvió para mirar a Logan.

—¿Dónde está el presidente ahora?

—Ha bajado al laboratorio de pruebas del nivel 4.

—Contacte con Harper. Dele luz verde. Dígale que estamos preparados. Dígale que la misión está en marcha.

* * *

—El sujeto número uno no ha sido inmunizado con la vacuna —dijo el doctor Gunther Botha en un tono científico desprovisto de toda emoción.

El presidente se encontraba en esos momentos sumido en una oscuridad casi total, en otra área del nivel 4, contemplando dos cámaras de pruebas fuertemente iluminadas.

En el interior de cada cámara había un hombre completamente desnudo. Ambos hombres, en perverso contraste con su desnudez, llevaban máscaras antigás y una serie de electrodos colocados en el pecho.

—El sujeto número uno es un varón caucásico, de treinta y seis años de edad, metro setenta y cuatro, setenta y dos kilos. El sujeto lleva una máscara antigás estándar anticontagios. Liberando el agente infeccioso.

Se produjo un leve silbido y una tenue bruma de partículas de aerosol de color amarillo mostaza fue liberada en el interior de la cámara del primer hombre. Era un hombre delgado, desgarbado. Miró temeroso a su alrededor cuando el gas entró en su habitación hermética.

El presidente dijo:

—¿De dónde han sacado el virus?

—Changchun —dijo Botha.

El presidente asintió.

Changchun era una ciudad situada en Manchuria, al noreste de China. Aunque el Gobierno chino lo negaba, en Changchun se encontraba la principal instalación de pruebas de armas biológicas del ejército chino. Se rumoreaba que los prisioneros políticos y los espías extranjeros capturados eran enviados allí como cobayas para nuevos virus y agentes nerviosos.

El hombre desnudo de la cámara de pruebas seguía de pie, mirando nervioso a su alrededor.

—El contagio secundario se produce mediante la ingestión indirecta a través de los orificios dermatológicos: folículos capilares en la piel, cortes abiertos… —dijo Botha de manera desapasionada—. Si no se administra una vacuna efectiva, la muerte tiene lugar aproximadamente treinta minutos después del contacto. Para tratarse de un agente nervioso ingerido de manera indirecta, es de una rapidez considerable. Pero —Botha levantó un dedo—, comparado con los efectos de la inhalación directa de este agente, la ingestión indirecta es altamente inefectiva.

Pulsó el interruptor de un intercomunicador y se dirigió al hombre de la cámara.

—¿Podría quitarse la máscara?

El hombre le hizo un corte de mangas a modo de respuesta.

Botha suspiró y presionó un botón de una consola situada junto a él. El sujeto número uno recibió una serie de fuertes descargas a través de los electrodos colocados en su pecho.

—Repito una vez más, ¿podría quitarse la máscara?

El sujeto número uno se quitó lentamente la máscara.

E, inmediata y violentamente, el virus comenzó a hacer efecto.

El hombre se agarró el estómago y comenzó a toser de manera entrecortada.

—Como le he dicho, mucho más efectiva.

El hombre se dobló y comenzó a resollar.

—La irritación gastrointestinal comienza en aproximadamente diez segundos tras la liberación del agente.

El hombre comenzó a vomitar sin parar. El suelo de la cámara de pruebas se llenó de un vómito marrón verdusco.

—Licuación estomacal en treinta segundos.

El hombre cayó de rodillas mientras intentaba respirar sin éxito. Un líquido espeso comenzó a caerle por la barbilla. Se aferró desesperado a la pared transparente de la cámara, justo delante de Botha.

—Licuación del hígado y de los riñones en sesenta segundos.

El sujeto vomitó una especie de fango negro ensangrentado a la pared transparente. Cayó al suelo, tiritando y convulsionándose.

—Fallo orgánico total en noventa segundos. Muerte en dos minutos.

Casi al instante, el hombre desnudo del interior de la cámara, acurrucado en posición fetal, yació inmóvil.

El presidente observaba la escena intentando ocultar su repulsión.

Era un método de muerte crudelísimo, incluso para un hombre como ese.

No obstante, intentó justificar la muerte agónica del sujeto número uno pensando en lo que había hecho durante su vida. León Roy Hailey, con la ayuda de un amigo, había torturado a nueve mujeres en la parte trasera de su furgoneta, mofándose de ellas mientras estas le suplicaban piedad. Los dos hombres habían grabado la agonía hasta la muerte de las mujeres con una cámara de vídeo para su posterior deleite y regodeo. El presidente había visto esas grabaciones.

También sabía que León Roy Hailey había sido condenado a cuatrocientos cincuenta y dos años en prisión por sus delitos. Jamás saldría de la cárcel con vida. Y, por ello, tras cinco años brutales en prisión, León (al igual que todos los sujetos utilizados para las pruebas realizadas en el Área 7, todos ellos condenados a múltiples cadenas perpetuas) había optado por «donar su cuerpo» a la ciencia.

—El sujeto número dos —dijo Botha en el mismo tono— ha recibido la vacuna en forma de suero hidratado. Se mezcló el suero en un vaso de agua que bebió hace exactamente treinta minutos. El sujeto es un varón caucásico, treinta y dos años, dos metros siete y casi noventa y ocho kilos. Liberando el agente.

De nuevo se produjo ese silbido, seguido de la bruma de color amarillo mostaza.

El hombre de la segunda cámara vio que el gas entraba en la cabina pero, a diferencia del primer sujeto, no hizo nada en respuesta. Era mucho más grande que el otro hombre (más de dos metros), tenía el torso ancho, bíceps prominentes, enormes puños y una cabeza menuda y elíptica que parecía demasiado pequeña para su cuerpo.

Llevaba la máscara antigás puesta y, mientras la bruma amarillenta caía a su alrededor, tan solo se limitó a mirar por el cristal de la cámara, como si una muerte agónica no le preocupara lo más mínimo.

No tosió. Ni tuvo espasmos. Con la máscara antigás puesta, el virus todavía no le había afectado.

Botha pulsó el interruptor del intercomunicador.

—Quítese la máscara, por favor.

El sujeto número dos obedeció la orden de Botha sin objeción alguna. Se quitó la máscara.

El presidente vio el rostro del hombre y esa vez sí que contuvo la respiración.

Era un rostro que había visto muchas veces antes; en televisión, en los periódicos. Era el rostro diabólico y tatuado de Lucifer James Leary, el asesino en serie conocido en todo Estados Unidos como el Cirujano de Phoenix.

Era el hombre que había matado a treinta y dos autoestopistas (la mayoría de ellos jóvenes mochileros), a los que había recogido en la interestatal entre Las Vegas y Phoenix entre los años 1991 y 1998. En todos los casos, Leary había dejado su rúbrica: una joya de la víctima, por lo general un anillo o collar, en el punto exacto de la carretera donde la víctima había sido raptada.

Estudiante frustrado de medicina, Leary llevaba a sus víctimas a su casa de Phoenix, les amputaba sus extremidades y luego se las comía delante de ellas. El descubrimiento de su casa por parte del FBI (con el sótano lleno de manchas de sangre y dos víctimas vivas, pero parcialmente mutiladas) había horrorizado a Estados Unidos.

Incluso en esos momentos, Lucifer Leary parecía la imagen del mismísimo diablo. El lado izquierdo de su rostro estaba completamente cubierto por un tatuaje en tinta negra de cinco zarpazos verticales de una garra, como si Freddy Krueger le hubiera pasado sus cuchillas por la mejilla. Los zarpazos eran impresionantes, de un gran realismo (simulaban piel arrancada y sangre), cuyo propósito parecía el de provocar la máxima repulsión posible.

En ese momento, para horror del presidente, Leary sonrió a la ventana de observación, mostrando sus horrendos y amarillentos dientes.

Entonces el presidente cayó en la cuenta.

Aunque se había quitado la máscara antigás, Leary no parecía estar afectado por el virus propagado por el aire.

—Como puede ver —dijo Botha con orgullo—, incluso aunque el virus sea inhalado directamente a los pulmones a través del aire, una vacuna en forma de suero hidratado administrada oralmente es efectiva a la hora de evitar el contagio. La vacuna neutraliza el virus invasor restringiendo la liberación del dimetrilpropanaso por parte del virus, una proteína que ataca la metahidrogenasa y las proteínas del grupo sanguíneo…

—En cristiano, por favor —dijo el presidente lacónicamente.

Botha dijo:

—Señor presidente, lo que acaba de ver es un salto cuantitativo en la guerra biotecnológica. Se trata de la primera arma biológica genéticamente modificada del mundo, un agente completamente sintético, por lo que no existen curas naturales. Y su grado de eficacia es tal que no se asemeja a nada que hayamos visto antes. Es un virus creado, fabricado, y no nos equivoquemos, ha sido construido de una manera concreta y particular.

Se trata de una bala étnica, diseñada para atacar solo a ciertas razas, razas provistas de genes étnicos concretos y exclusivos. En este caso, solo ataca a aquellas personas que poseen la enzima de la metahidrogenasa y la proteína DB en la sangre. Estas son las enzimas responsables de la pigmentación de la piel blanca, las enzimas características de la gente caucásica.