—Mi buen sir André, os ruego que vengáis por aquí —dijo Guy de Malegant con una cortés reverencia, señalándole el camino con la mano.

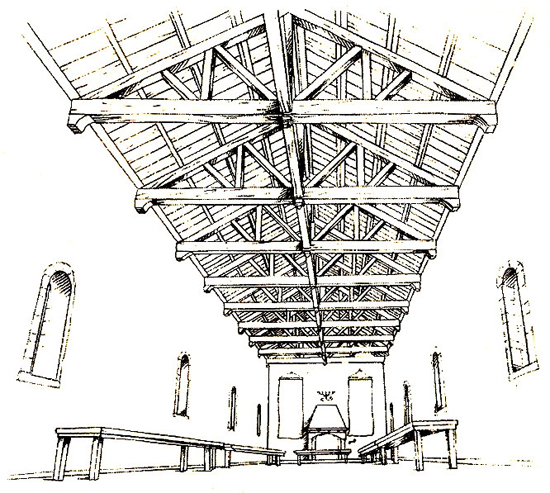

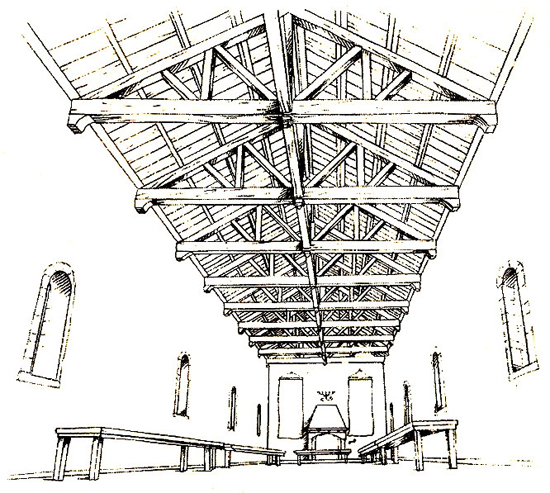

Marek trató de disimular su asombro. Al entrar al galope en La Roque, estaba totalmente convencido de que Guy y sus hombres lo matarían en el acto. En cambio, lo trataban con deferencia, casi agasajándolo como a un invitado. Se encontraba en el centro mismo del castillo, en el patio interior, donde vio el gran salón, con las luces ya encendidas.

Malegant lo guio más allá del gran salón, hasta una peculiar estructura de piedra situada a la derecha. Aquel edificio no sólo estaba provisto de postigos, sino que además los vanos habían sido cubiertos con láminas translúcidas de piel de vejiga de cerdo, a modo de cristales. Había velas en las ventanas, pero en la parte exterior de las láminas de vejiga, no dentro de la propia estancia.

Marek adivinó la razón aun antes de entrar en el edificio, que se componía de una única sala muy espaciosa. Contra las paredes, había bolsas de tela del tamaño de un puño apiladas sobre plataformas de madera. En un rincón, se alzaban varios montones piramidales de munición. En la sala se percibía un característico olor —intenso y astringente—, que Marek identificó de inmediato. Sabía exactamente dónde se hallaba.

En el arsenal.

—Bien, maestro, hemos encontrado a uno de vuestros ayudantes —anunció Malegant.

—Os estoy muy agradecido.

En el centro de la sala, el profesor Edward Johnston estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas. A un lado tenía dos cuencos de piedra con mezclas en polvo. Sujetaba un tercer cuenco entre las piernas y, con un macillo de piedra, machacaba un polvo gris con movimientos circulares y uniformes. Johnston no interrumpió su tarea al ver a Marek. Ni siquiera exteriorizó señal alguna de sorpresa.

—Hola, André —dijo.

—Hola, profesor.

—¿Estás bien? —preguntó sin dejar de mover el macillo.

—Sí, estoy bien. Sólo me duele un poco la pierna —contestó Marek. En realidad sentía un dolor palpitante en la pierna, pero en el río se le había limpiado totalmente la herida, y confiaba en que cicatrizase en unos días.

El profesor continuó triturando el polvo, con paciencia, sin pausa.

—Me alegro, André —dijo con la misma voz serena—. ¿Dónde están los otros?

—En cuanto a Chris, no lo sé —respondió Marek. Recordaba a Chris cubierto de sangre—. Pero Kate está bien, y va a localizar el…

—Estupendo —lo interrumpió el profesor, señalando con una fugaz mirada a sir Guy. Cambiando de tema, apuntó al cuenco con el mentón—. Ya sabes qué estoy haciendo, naturalmente.

—Amalgamando —contestó Marek—. ¿Es bueno el material?

—No está mal, dadas las circunstancias. Es carbón de sauce, que resulta ideal. El azufre es bastante puro, y el nitrato es orgánico.

—¿Guano?

—Exacto.

—Así pues, es lo que cabía esperar —comentó Marek.

Una de las primeras cosas que Marek había estudiado era la tecnología de la pólvora, una sustancia que empezó a usarse ampliamente en Europa en el siglo XIV. La pólvora era uno de esos inventos, como la rueda de molino o el automóvil, que no podía atribuirse a una persona o un lugar en particular. La fórmula original —una parte de carbón, una parte de azufre, seis partes de salitre— provenía de China. Pero los detalles de su llegada a Europa eran objeto de controversia, como lo eran asimismo los usos iniciales de la pólvora, cuando se empleaba más como sustancia incendiaria que como explosivo. La pólvora empezó a utilizarse en las armas cuando el término «arma de fuego» tenía el significado de «arma que hace uso del fuego», y no la acepción moderna de artefacto capaz de lanzar proyectiles explosivos, como el rifle o el cañón.

Por eso la pólvora no era muy explosiva en sus primeros tiempos: porque la química de la pólvora no se conocía bien, y el arte estaba aún apenas desarrollado. La pólvora explosionaba cuando el carbón y el azufre ardían muy rápido, y esa clase de combustión sólo era posible con un suministro abundante de oxígeno, que se conseguía mediante sales de nitrato, posteriormente llamadas «salitre». La fuente de nitratos más habitual eran los excrementos de murciélago recolectados en las cuevas. En un principio, ese guano no se refinaba en absoluto, sino que se añadía sin más a la mezcla.

Pero el gran descubrimiento del siglo XIV fue que la pólvora explosionaba mejor cuando se la trituraba hasta conseguir un grano muy fino. A este proceso se lo denominaba «amalgamamiento», y si se realizaba debidamente, se obtenía una pólvora con la consistencia del polvo de talco. Triturando durante horas la mezcla, minúsculas partículas de salitre y azufre se incrustaban en los poros microscópicos del carbón. De ahí que se prefirieran ciertas maderas, como por ejemplo la de sauce, que producía un carbón más poroso.

—No veo ningún tamiz —observó Marek—. ¿No va a desgranarla?

—No —respondió Johnston, sonriendo—. El desgrane aún no se ha inventado, ¿recuerdas?

El desgrane consistía en agregar agua a la mezcla para formar una masa que luego se dejaba secar. La pólvora desgranada era mucho más potente que la pólvora mezclada en seco. Desde el punto de vista químico, lo que ocurría era que el agua disolvía parcialmente el salitre, y así éste recubría el interior de los microporos del carbón, y en el proceso arrastraba también adentro las partículas insolubles de azufre. La pólvora resultante no sólo era más potente, sino también más estable y duradera. Pero Johnston tenía razón: el desgrane se descubrió alrededor del año 1400, unos cuarenta años después.

—¿Quiere que ahora siga triturando yo la mezcla? —se ofreció Marek. El amalgamamiento era un proceso largo; a veces se prolongaba durante seis u ocho horas.

—No, ya he terminado. —El profesor se puso en pie y dijo a sir Guy—: Anunciad a mi señor Oliver que estamos preparados para la demostración.

—¿Del fuego greguisco?

—No exactamente —respondió Johnston.

Bajo el sol de media tarde, lord Oliver se paseaba impaciente por el adarve de la imponente muralla exterior. Entre parapeto y parapeto, el camino de ronda tenía una anchura de cinco metros, haciendo parecer diminutos los cañones dispuestos en hilera. Lo acompañaba sir Guy, así como Robert de Kere, más sombrío aún que de costumbre. Todos alzaron la mirada con visible expectación cuando se acercó el profesor.

—Bien, ¿está por fin todo a punto, maestro?

—Sí, mi señor —respondió el profesor, con un cuenco bajo cada brazo.

Marek llevaba el tercer cuenco, en el que la fina pólvora gris se había mezclado con un denso aceite que olía a resina. Johnston le había advertido que no tocara la mezcla bajo ningún concepto, y Marek no necesitó que se lo recordara. Era una pasta repugnante y maloliente. Acarreaba también un cuenco con arena.

—¿Fuego greguisco? ¿Es fuego greguisco?

—No, mi señor. Es mucho mejor que eso. Es el fuego de Ateneo de Naucratis, conocido también como «fuego automático».

—¿Ah, sí? —dijo lord Oliver, entornando los ojos—. Mostrádmelo.

Los cañones apuntaban a la amplia explanada situada al este, donde los hombres de Arnaut montaban en línea los trabuquetes, que estaban a unos doscientos metros, fuera de tiro. Johnston dejó los cuencos en el suelo entre el primer y el segundo cañón. Cargó el primer cañón con una bolsa de pólvora traída del arsenal. Luego introdujo una gruesa flecha con aletas metálicas.

—Ésta es vuestra flecha, cebada con vuestra pólvora.

Volviéndose hacia el segundo cañón, vertió con cuidado la pólvora finamente molida en otra bolsa, que luego metió en la boca del cañón.

—André; la arena, por favor —dijo a continuación.

Marek se acercó y dejó el cuenco de arena a los pies del profesor.

—¿Para qué es la arena? —preguntó Oliver.

—Para prevenir cualquier error, mi señor. —Johnston cogió una segunda flecha metálica y, manipulándola con cautela, la introdujo en el cañón. La flecha tenía muescas en la punta, y éstas se habían rellenado con la acre pasta marrón—. Estas son mi pólvora y mi flecha.

El artillero entregó al profesor una delgada vara de madera con un extremo incandescente. Johnston tocó el primer cañón.

Se produjo una moderada explosión: una pequeña nube de humo negro, y la flecha surcó el aire y cayó a cien metros del trabuquete más cercano.

—Y ahora mi pólvora y mi flecha.

El profesor tocó el segundo cañón.

Se produjo una potente explosión y salió una bocanada de denso humo. La flecha cayó al lado de un trabuquete, errando el tiro por tres metros. Quedó en la hierba, en posición horizontal.

Oliver dejó escapar un resoplido.

—¿Eso es todo? Me perdonaréis si…

De pronto la flecha estalló en un círculo de fuego, escupiendo llamas en todas direcciones. El trabuquete se incendió en el acto, y los hombres de los alrededores corrieron a buscar agua para apagar el fuego.

—Ya veo… —comentó Oliver.

Cuando los hombres echaron agua, el fuego, en lugar de sofocarse, se propagó aún más. Con cada intento por apagarlo, las llamas se elevaban más. Al final, desistieron, contemplando impotentes cómo ardía la máquina. En unos minutos era un montón de maderos chamuscados y humeantes.

—¡Por Dios y todos los santos! —exclamó lord Oliver.

Johnston, sonriendo, hizo media reverencia.

—Tenéis el doble de alcance y una flecha que se prende por sí sola… ¿Cómo?

—La pólvora se machaca hasta obtener un grano muy fino, y entonces produce una explosión más potente. Las flechas se impregnan de aceite, azufre y cal viva, mezclados con estopa. Al contacto con el agua, se prenden, y ahí juega a nuestro favor la humedad de la hierba. Por eso traigo un cuenco de arena: si me manchara los dedos con una pequeñísima porción de esa mezcla, empezaría a arder a causa de la humedad de las manos. Es un arma muy delicada, mi señor, y debe manejarse con delicadeza.

Johnston se volvió hacia el tercer cuenco, cerca de Marek.

—Y ahora, mi señor —dijo Johnston, cogiendo una vara de madera—, os ruego que observéis con atención. —Embadurnó la punta de la vara con la mezcla untuosa y hedionda. Alzó la vara al aire—. Como veis, no se advierte ningún cambio. Y no lo habrá durante horas, o días, hasta… —Con la teatralidad de un mago, roció la vara con el agua de una diminuta copa.

La vara emitió un silbido, comenzó a humear y poco después ardió mientras el profesor la sostenía por el otro extremo. Las llamas eran de un color anaranjado.

—Ah —dijo Oliver, y lanzó un suspiro de satisfacción—. Necesito cierta cantidad de éstas. ¿Cuántos hombres necesitáis para triturar y preparar la sustancia?

—Mi señor, bastará con veinte. Mejor si son cincuenta.

—Contad con los cincuenta, o más si queréis —respondió Oliver, frotándose las manos—. ¿En cuánto tiempo podéis tenerla lista?

—La preparación no es larga, mi señor —dijo Johnston—. Pero no puede trabajarse con precipitación, porque es una tarea peligrosa. Y una vez elaborada, la sustancia representa un peligro dentro del castillo, ya que sin duda Arnaut os arrojará proyectiles incendiarios.

Oliver resopló.

—Eso me trae sin cuidado, maestro. Preparadla, y la utilizaré esta misma noche.

De vuelta en el arsenal, Marek observó a Johnston mientras éste disponía a los soldados en filas de diez, cada uno de ellos con un mortero. Johnston se movía entre ellos, deteniéndose de vez en cuando para dar instrucciones. Los soldados mascullaban, quejándose de lo que llamaban «trabajo de cocina», pero Johnston les aseguró que aquéllas eran las «hierbas de la guerra».

Al cabo de unos minutos, Johnston fue a sentarse en el rincón junto a Marek. Observando a los soldados, Marek dijo:

—¿Le soltó Doniger su discurso sobre la imposibilidad de cambiar la historia?

—Sí. ¿Por qué?

—Estamos ofreciéndole mucha ayuda a Oliver para defender su castillo contra Arnaut. Esas flechas obligarán a Arnaut a situar más atrás sus máquinas de asalto, demasiado lejos para que sean eficaces. Sin máquinas de asalto, no hay asedio a la fortaleza. Y Arnaut no se planteará siquiera un sitio de desgaste. Sus hombres quieren resultados rápidos, como cualquier tropa mercenaria. Si no logran tomar el castillo de inmediato, se marcharán.

—Sí, así es…

—Pero según la historia, este castillo cae en poder de Arnaut.

—Sí —contestó Johnston—. Pero no a causa de un asedio, sino porque un traidor deja entrar a los hombres de Arnaut.

—También yo he estado pensando en eso —dijo Marek—. No le veo sentido. Hay demasiadas puertas que abrir en este castillo. ¿Cómo podría hacerlo un traidor? Dudo que sea posible.

Johnston sonrió.

—Te preocupa que si ayudamos a Oliver a conservar el castillo, cambiemos la historia.

—Bueno, simplemente me planteo la posibilidad.

Marek consideraba que el hecho de que un castillo sucumbiera o no a un asedio era un acontecimiento de gran trascendencia para el futuro. La historia de la guerra de los Cien Años podía interpretarse a través de una serie de sitios y capturas clave. Por ejemplo, unos años después del episodio de La Roque, un ejército de bandidos tomaría la ciudad de Moins, en la desembocadura del Sena. En sí misma, era una conquista menor, pero les permitiría controlar el Sena y seguir capturando castillos a lo largo del río hasta llegar al propio París. Por otra parte, estaba la cuestión de quién vivía y quién moría, ya que con mucha frecuencia cuando caía un castillo, los moradores eran masacrados. En La Roque habitaban varios centenares de personas. Si todos ellos sobrevivían, sus descendientes podían fácilmente construir un futuro distinto.

—Puede que nunca lo sepamos —dijo Johnston—. ¿Cuántas horas nos quedan?

Marek echó un vistazo al brazalete. El temporizador marcaba: 05.50.29. Se mordió el labio. Se había olvidado de que el tiempo seguía pasando. La última vez que lo había consultado faltaban casi nueve horas, y daba la impresión de que había tiempo de sobra. Seis horas ya no parecían tanto.

—Menos de seis horas —contestó.

—¿Y Kate tiene el marcador?

—Sí.

—¿Y dónde está?

—Ha ido a localizar el pasadizo. —Marek pensó que era ya media tarde. Si Kate encontraba el pasadizo, podía llegar al castillo en dos o tres horas.

—¿Adónde ha ido a buscar el pasadizo?

—A la ermita verde.

Johnston dejó escapar un suspiro.

—¿Es ahí donde está, según Marcelo?

—Sí.

—¿Y ha ido sola?

—Sí.

Johnston movió la cabeza en un gesto de desolación.

—Nadie se acerca por allí.

—¿Por qué?

—Según se cuenta, un caballero loco vigila la ermita verde. Al parecer, su amada murió allí, y él perdió el juicio a causa del dolor. Mantiene presa a la hermana de su difunta esposa en un castillo cercano, y ahora mata a todo aquel que pasa por las inmediaciones del castillo o la ermita.

—¿Cree usted que esa historia es verdad? —preguntó Marek. Johnston se encogió de hombros.

—Nadie lo sabe con certeza —respondió—, porque nunca ha vuelto nadie vivo de allí.