El Gulfstream V rodaba por la pista hacia ellos en medio del zumbido de los motores de reacción. En la cola llevaba las siglas ITC en letras plateadas. En cuanto se detuvo, bajó la escalerilla, y una auxiliar de vuelo extendió al pie de ésta una alfombra roja.

Los estudiantes de postgrado observaban con asombro.

—Increíble —comentó Chris Hughes—. Realmente han puesto una alfombra roja.

—Vamos —dijo Marek. Cargándose a los hombros la mochila, se encaminó hacia el avión.

Pretextando ignorancia, Marek se había negado a contestar a las preguntas del grupo. Les informó del resultado de la datación por carbono, añadiendo que no encontraba explicación. Les dijo que la ITC quería que acudieran a ayudar al profesor, y que era urgente. No dio más detalles, y notó que Stern también guardaba silencio.

Dentro del avión todo era de colores gris y plata. La auxiliar de vuelo les preguntó qué deseaban tomar. Aquel lujo contrastaba con el aspecto austero del hombre de cabello corto y canoso que se acercó a recibirlos. Aunque vestía traje, Marek percibió en él un porte militar mientras les estrechaba la mano.

—Me llamo Gordon —se presentó—. Soy vicepresidente de la ITC. Bienvenidos a bordo. El vuelo a Nuevo México dura nueve horas, cuarenta minutos. Mejor será que se abrochen los cinturones.

Mientras ocupaban sus asientos, notaron que el avión empezaba ya a moverse por la pista. Instantes después se oyó el rugido de los motores, y Marek, mirando por la ventanilla, vio alejarse la campiña francesa bajo ellos.

Podría ser peor, pensó Gordon, contemplando al grupo desde un asiento de cola. Era evidente que pertenecían al mundo académico. Se les veía un poco aturdidos. Y entre ellos no existía coordinación, espíritu de equipo.

Por otra parte, sin embargo, todos parecían en aceptable forma física, especialmente el extranjero, Marek. Tenía una complexión robusta. Y la mujer tampoco se quedaba atrás. Buen tono muscular en los brazos, manos encallecidas. Actitud competente. Probablemente resistiría bien bajo presión, pensó Gordon.

Pero el muchacho de aspecto agraciado no sería de gran utilidad. Gordon lanzó un suspiro mientras Chris Hughes, viendo su propio reflejo en el cristal de la ventanilla, se apartaba el pelo de la frente con la mano.

Respecto al cuarto, el chico de apariencia anodina, Gordon no sabía qué pensar. Saltaba a la vista que había pasado mucho tiempo al aire libre; tenía la ropa descolorida y las gafas rayadas. Pero Gordon reconoció en él a un típico técnico, esa clase de gente que lo sabía todo sobre equipo y circuitos, y nada acerca del mundo. Era difícil imaginar cómo reaccionaría si las cosas se complicaban.

El de mayor estatura, Marek, preguntó:

—¿Va a explicarnos qué está pasando?

—Creo que ya lo sabe, señor Marek —respondió Gordon—. ¿No es verdad?

—Tengo un pergamino de hace seiscientos años escrito de puño y letra del profesor. Con tinta de seiscientos años de antigüedad.

—Sí, así es.

Marek movió la cabeza en un gesto de negación.

—Pero me cuesta creerlo —añadió.

—En estos momentos es sencillamente una realidad tecnológica —dijo Gordon—. Es real. Puede hacerse. —Abandonó su asiento y fue a ocupar otro junto al grupo.

—¿Se refiere a viajar en el tiempo?

—No —contestó Gordon—. No me refiero a eso ni mucho menos. Viajar en el tiempo es imposible. Eso lo sabe todo el mundo.

—El concepto mismo de viaje en el tiempo carece de sentido, ya que el tiempo no fluye. El hecho de que pensemos que el tiempo pasa no es más que un accidente de nuestro sistema nervioso, del modo en que percibimos las cosas. En realidad, el tiempo no pasa; pasamos nosotros. El tiempo en sí es invariable. Simplemente está. Por lo tanto, el pasado y el futuro no son lugares distintos, tal como lo son, por ejemplo, Nueva York y París. Y puesto que el pasado no es un lugar, no es posible viajar allí.

Los demás permanecieron callados, sus miradas fijas en él.

—Es importante dejar bien claro este punto —prosiguió Gordon—. La tecnología de la ITC no tiene nada que ver con viajar en el tiempo, o al menos no de manera directa. Lo que hemos desarrollado es una forma de viajar en el espacio. Para ser exactos, utilizamos la tecnología cuántica para producir un cambio de coordenadas en el multiverso ortogonal.

Lo miraron con cara de incomprensión.

—Eso significa —explicó Gordon— que viajamos a otro lugar en el multiverso.

—¿Y qué es el multiverso? —preguntó Kate.

—El multiverso es el mundo tal como lo define la mecánica cuántica. Significa…

—¿Mecánica cuántica? —repitió Chris—. ¿Qué es la mecánica cuántica?

Gordon guardó silencio por un instante.

—No es fácil responder a eso —dijo por fin—. Pero como son ustedes historiadores, intentaré explicarlo desde un punto de vista histórico.

—Hace cien años —continuó Gordon— los físicos llegaron a la conclusión de que la energía, del mismo modo que la luz, el magnetismo o la electricidad, adoptaba la forma de ondas en continuo movimiento. Todavía hoy hablamos de «ondas de radio» y «ondas lumínicas». De hecho, el descubrimiento de que todas las formas de energía tenían en común ese carácter ondulatorio fue uno de los grandes avances de la física del siglo XIX.

»Pero existía un pequeño problema. Resultaba que si se dirigía un haz de luz hacia una lámina metálica, se obtenía una corriente eléctrica. El físico Max Planck estudió la relación entre la cantidad de luz proyectada sobre la lámina y la cantidad de electricidad generada, y estableció que la energía no era una onda continua. Por lo visto, la energía estaba compuesta de unidades discretas, que Planck llamó «cuantos». El descubrimiento de que la energía se dividía en cuantos fue el origen de la física cuántica.

»Unos años después —prosiguió Gordon—, Einstein demostró que podía explicarse el efecto fotoeléctrico partiendo de la hipótesis de que la luz se componía de partículas, a las que llamó «fotones». Estos fotones de luz incidían en la lámina metálica y desprendían electrones, produciendo electricidad. Matemáticamente, las ecuaciones daban un resultado válido. Confirmaban el supuesto de que la luz se componía de partículas. ¿Queda todo claro hasta aquí?

—Sí…

—Y pronto los físicos empezaron a comprender que no sólo la luz, sino toda energía, estaba formada por partículas. De hecho, toda la materia del universo se constituía de partículas. Los átomos se componían de partículas pesadas en el núcleo y de electrones ligeros que se movían a gran velocidad alrededor de éste. Así pues, según la nueva concepción, todo son partículas. ¿De acuerdo?

—De acuerdo…

—Las partículas son unidades discretas o cuantos. Y la teoría que describe el comportamiento de estas partículas es la teoría cuántica, un hallazgo crucial de la física del siglo XX.

Todos asintieron con la cabeza.

—Los físicos siguieron estudiando estas partículas, y no tardaron en advertir que son entidades muy extrañas. No es posible saber con certeza dónde están; no es posible medirlas con exactitud, y no es posible predecir qué harán. Unas veces se comportan como partículas, otras como ondas. A veces dos partículas interactúan pese a hallarse a un millón de kilómetros de distancia una de otra y no existir relación alguna entre ellas. Y así sucesivamente. La teoría empieza a parecer en extremo misteriosa.

»Ahora bien, con la teoría cuántica se dan dos circunstancias. En primer lugar, se ve confirmada una y otra vez. Es la teoría más comprobada de la historia de la ciencia. Los escáneres de supermercado, el láser y los chips de ordenador se basan sin excepción en la mecánica cuántica. Por lo tanto, no existe la menor duda de que la teoría cuántica es la descripción matemática correcta del universo.

»Pero he ahí el problema: se trata sólo de una descripción matemática. Se reduce a un conjunto de ecuaciones. Y los físicos no podían visualizar el mundo que se insinuaba en esas ecuaciones: era demasiado irregular, demasiado contradictorio. A Einstein, por citar un caso, eso no le gustaba. Lo interpretaba como un error de la teoría. Sin embargo, la teoría continuaba constatándose, y las cosas fueron de mal en peor. Al final, incluso científicos galardonados con el Premio Nobel por sus aportaciones a la teoría cuántica tuvieron que admitir que no la entendían.

»Esto, pues, creó una situación fuera de lo común. Durante la mayor parte del siglo XX hemos dispuesto de una teoría del universo que todos usamos, y todos coincidimos en que es correcta; pero nadie es capaz de explicar qué nos dice esa teoría acerca del mundo.

—¿Qué relación guarda todo eso con los universos múltiples? —preguntó Marek.

—A eso voy —respondió Gordon.

—Muchos físicos han intentado explicar las ecuaciones —dijo Gordon—. Todas esas explicaciones fracasaban por una u otra razón. Y de pronto, en 1957, un físico llamado Hugh Everett propuso una explicación nueva y audaz. Everett sostenía que nuestro universo, el universo que vemos, el universo compuesto de rocas y árboles y seres humanos, y galaxias en el espacio exterior, era sólo uno entre un número infinito de universos coexistentes.

»Cada uno de esos universos se dividía continuamente, de modo que había un universo en el que Hitler perdía la guerra y otro en el que la ganaba; un universo en el que Kennedy moría y otro en el que seguía con vida. Y también un mundo donde uno se lavaba los dientes por la mañana y otro en el que no lo hacía. Y así indefinidamente. Una cantidad infinita de mundos.

»Everett definió esto como la interpretación de los «muchos mundos» de la mecánica cuántica. Su hipótesis concordaba con las ecuaciones cuánticas, pero a los físicos les resultó difícil de aceptar. No les entusiasmaba la idea de un sinfín de mundos dividiéndose sin cesar. Les parecía inconcebible que la realidad adoptara esa forma.

»La mayoría de los físicos se niega aún a aceptarla —añadió Gordon—, pese a que nadie ha conseguido refutarla.

»Everett, a su vez, mostraba poca paciencia con las objeciones de sus colegas. Sostenía que la teoría era válida les gustara o no. Si alguien no daba crédito a la teoría, se debía, según él, a su rigidez y sus ideas anticuadas, actitud idéntica a la de los científicos que en su día no daban crédito a la teoría copernicana que situaba al Sol en el centro del sistema solar… y que también entonces se consideró inverosímil. Porque Everett afirmaba que el concepto de «muchos mundos» era sin duda cierto. Existían realmente universos múltiples. Y discurrían paralelos al nuestro. Con el paso del tiempo, esos universos múltiples recibieron el nombre de «multiverso».

—Un momento —intervino Chris—. ¿Quiere decir que eso es verdad?

—Sí —contestó Gordon—. Es verdad.

—¿Cómo lo sabe? —preguntó Marek.

—Se lo demostraré —dijo Gordon, y cogió una carpeta marrón con un rótulo donde se leía TECNOLOGÍA ITC/CTC.

Sacó una hoja en blanco y empezó a dibujar.

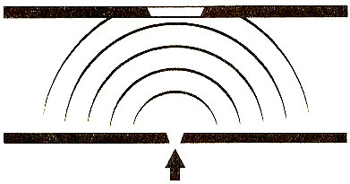

—Es un experimento muy sencillo. Lleva realizándose desde hace doscientos años. Colocamos dos paredes, una frente a otra. La primera pared tiene una única hendidura vertical.

Les mostró el dibujo.

—Ahora proyectamos un haz de luz sobre la hendidura. En la pared de detrás verán…

—Una línea blanca —apuntó Marek—, resultante de la luz que pasa por la hendidura.

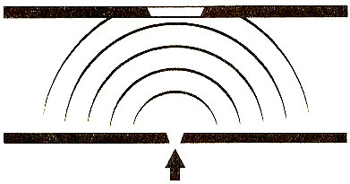

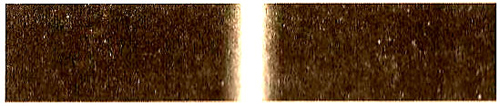

—Correcto. Tendría poco más o menos este aspecto —contestó Gordon, y extrajo una fotografía pegada a una cartulina.

Siguió dibujando.

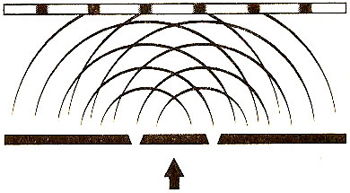

—Ahora tenemos una pared con dos hendiduras verticales en lugar de una. Proyectamos un haz de luz sobre ellas, y en la pared de detrás verán…

—Dos líneas verticales —dijo Marek.

—No. Verán una serie de franjas alternas de luz y sombra. Les mostró el efecto:

—Y si se proyecta el haz de luz sobre cuatro hendiduras —continuó Gordon—, aparecen la mitad de franjas que antes. Porque una de cada dos franjas se oscurece.

Marek frunció el entrecejo.

—¿Más hendiduras producen menos franjas? ¿Por qué?

—La explicación habitual es lo que he dibujado: la luz, al pasar por las hendiduras, actúa como dos ondas que se superponen. En algunas zonas se suman la una a la otra, y en otras zonas se anulan mutuamente. Y eso crea una imagen de franjas alternas de luz y sombra en la pared. En este caso, decimos que las ondas se interfieren entre sí, y al resultado lo llamamos «figura de interferencia».

—¿Y qué? —preguntó Chris Hughes—. ¿Qué problema hay con todo eso?

—El problema —respondió Gordon— es que acabo de ofrecerles una explicación del siglo XIX. Era totalmente admisible cuando todo el mundo creía que la luz era una onda. Pero desde Einstein sabemos que la luz se compone de unas partículas llamadas fotones. ¿Cómo se explica que unos cuantos fotones generen una figura como ésta?

Se produjo un silencio. Todos movieron la cabeza en un gesto de incomprensión.

David Stern habló por primera vez.

—Las partículas no son tan simples como usted las ha descrito. En determinadas situaciones, las partículas poseen propiedades ondulatorias. Las partículas pueden crear interferencias entre sí. En este caso, los fotones del haz de luz se interfieren unos a otros y producen la misma figura.

—Ésa parece la respuesta lógica —dijo Gordon—. Al fin y al cabo, un haz de luz consta de millones y millones de pequeños fotones. No es difícil imaginar que interactúen entre sí de algún modo y creen la figura de interferencia.

Todos asentían. En efecto no era difícil imaginarlo.

—Pero ¿es así realmente? —preguntó Gordon—. ¿Es eso lo que ocurre? Una manera de averiguarlo consiste en eliminar cualquier clase de interacción entre los fotones. Veamos cómo se comportan los fotones uno a uno. Eso se ha llevado a cabo experimentalmente. Se proyecta un haz de luz tan débil que emite sólo un fotón cada vez. Y detrás de las hendiduras se colocan detectores muy sensibles, tan sensibles que son capaces de captar la incidencia de un único fotón. ¿Entendido?

Todos asintieron, esta vez de manera menos enérgica.

—Ahora no puede haber interferencia alguna de otros fotones, porque trabajamos con un solo fotón. Los fotones, pues, pasan uno a uno. Los detectores registran el punto al que llega cada fotón. Y transcurridas unas horas obtenemos el resultado, algo así.

»Lo que vemos —continuó Gordon— es que los fotones independientes inciden sólo en ciertas zonas, y nunca en otras. Se comportan exactamente igual que en un haz de luz corriente. Pero ahora son emitidos uno a uno. Ningún otro fotón interfiere su trayectoria. No obstante, algo interfiere, ya que producen la habitual figura de interferencia. ¿Qué interfiere, pues, el movimiento de un único fotón?

Silencio.

—¿Señor Stern?

Stern negó con la cabeza.

—Si se calculan las probabilidades…

—No nos refugiemos en las matemáticas. Quedémonos en la realidad. Al fin y al cabo, este experimento se ha realizado ya, con fotones reales incidiendo en detectores reales. Y algo interfiere su trayectoria. Y yo pregunto: ¿Qué es ese algo?

—Tienen que ser otros fotones —aventuró Stern.

—Sí —confirmó Gordon—, pero ¿dónde están? Disponemos de detectores, y no detectamos ningún otro fotón. ¿Dónde están, pues, los fotones que causan la interferencia?

Stern suspiró.

—De acuerdo —dijo, levantando las manos.

—¿Cómo que «de acuerdo»? —preguntó Chris—. ¿Con qué estás de acuerdo?

Gordon dirigió un gesto de asentimiento a Stern.

—Explíqueselo.

—Lo que quiere darnos a entender es que la interferencia en ese fotón aislado demuestra que la realidad no se reduce a lo que vemos en nuestro universo. Esa interferencia se produce, pero no encontramos la causa en nuestro universo. Por lo tanto, los fotones que la generan deben de estar en otros universos. Y eso, a su vez, demuestra la existencia de los otros universos.

—Correcto —confirmó Gordon—. Y en ocasiones interactúan con nuestro universo.

—Perdone —dijo Marek—. ¿Podría repetir eso? ¿Por qué otros universos interfieren con nuestro universo?

—En eso consiste el multiverso —respondió Gordon—. Recuerde que, en el multiverso, los universos se dividen continuamente, lo cual implica que muchos otros universos son muy similares al nuestro. Y son los universos similares los que interactúan. Cada vez que emitimos un haz de luz en nuestro universo, simultáneamente se emiten haces de luz en muchos universos similares, y los fotones de esos otros universos interfieren con los fotones de nuestro universo y producen la figura que vemos.

—¿Y está diciéndonos que eso es cierto?

—Absolutamente cierto. El experimento se ha realizado en muchas ocasiones.

Marek frunció el entrecejo. Kate fijó la mirada en la mesa. Chris se rascó la cabeza. Finalmente David Stern dijo:

—¿No todos los universos son similares al nuestro?

—No.

—¿Son todos simultáneos al nuestro?

—No todos, no.

—¿Algunos universos, por tanto, existen desde un tiempo anterior?

—Sí. En realidad, dado que hay un número infinito, los universos existen en todo tiempo anterior.

Stern reflexionó por un momento.

—Y está diciéndonos que la ITC tiene la tecnología que permite viajar a esos otros universos.

—Sí —contestó Gordon—. Eso es lo que digo.

—¿Cómo?

—Establecemos conexiones a través de agujeros de gusano en la espuma cuántica.

—¿Se refiere a la espuma descrita por Wheeler? ¿Fluctuaciones subatómicas de espacio-tiempo?

—Sí.

—Pero eso es imposible.

Gordon sonrió.

—Lo verán con sus propios ojos, y muy pronto.

—¿Lo veremos? ¿Nosotros? ¿Qué quiere decir? —preguntó Marek.

—Creía que ya lo habían entendido —repuso Gordon—. El profesor Johnston está en el siglo XIV. Quiero que vayan ustedes allí y lo traigan.

Nadie habló. La auxiliar de vuelo pulsó un botón y las persianas de todas las ventanillas se cerraron simultáneamente, impidiendo el paso del sol. Recorriendo la cabina, colocó sábanas y mantas en los sofás, convirtiéndolos en camas. Al lado de cada uno de ellos dejó unos grandes auriculares almohadillados.

—¿Que vayamos allí? —dijo Chris Hughes—. ¿Cómo?

—Será mejor que lo vean ustedes mismos al llegar —contestó Gordon, repartiendo entre ellos unas pequeñas bolsas de celofán con píldoras en el interior—. Ahora quiero que se tomen estas pastillas.

—¿Qué son? —inquirió Chris.

—Tres clases distintas de sedantes —explicó Gordon—. Luego quiero que se tiendan en las camas y escuchen por los auriculares. Pueden dormir si lo desean. Llegaremos en menos de diez horas, así que en cualquier caso no asimilarán demasiado. Pero como mínimo les servirá para empezar a familiarizarse con el idioma y la pronunciación.

—¿Qué idioma? —preguntó Chris, tomándose las píldoras.

—Inglés medio y francés antiguo.

—Yo ya los conozco —afirmó Marek.

—Dudo que conozca la pronunciación correcta. Póngase los auriculares.

—Pero nadie conoce la pronunciación correcta —objetó Marek, comprendiendo que se equivocaba aún antes de concluir la frase.

—Como comprobará, nosotros sí la conocemos.

Chris se echó en una cama, se tapó con la manta y se encasquetó los auriculares. Al menos amortiguaban el ruido del avión.

Estas pastillas deben de ser potentes, pensó, sintiéndose de pronto muy relajado. No podía mantener los ojos abiertos. Escuchó atentamente el inicio de una grabación. Una voz decía: «Respire hondo. Imagine que se encuentra en un hermoso y cálido jardín. Alrededor, todo es conocido y reconfortante. Enfrente ve la puerta de un sótano. Abre la puerta. Conoce bien ese sótano, porque es su sótano. Empieza a descender por la escalera del sótano cálido y reconfortante. A cada paso, oye voces. Le resulta agradable escucharlas, le resulta fácil escucharlas».

A partir de ahí se alternaban dos voces, una masculina y otra femenina.

«Deme mi sombrero. Dadme el mi capiello.

»Aquí tiene su sombrero. Aved aca el vuestro capiello.

»Muchas gracias. Grandes merçedes.

»De nada. Non lo meresqen».

Las frases se alargaron. A Chris pronto le costó seguirlas.

«Tengo mucho frío. Me gustaría tener un abrigo. De frido só muy coytado. Ploguieseme aver un manto comígo».

Casi sin darse cuenta, Chris se adormeció, aún con la sensación de que descendía más y más por una escalera, adentrándose en un espacio profundo, resonante, agradable. Aunque estaba tranquilo, las dos últimas frases que escuchó antes de invadirlo el sueño le dejaron un regusto inquietante:

«Prepárese para luchar. Paraos a lidiar.

»¿Dónde está mi lanza? ¿Do esta la mi lança?».

Pero, dejando escapar un suspiro, se durmió.