Está completamente muerto —dijo Fen inclinándose sobre Rosseter—. Una bala en la nuca… Debe de haber sido con algún tipo de rifle de precisión, diría yo. Los chantajistas a veces acaban así, qué se le va a hacer. Aunque mejor él que nosotros, en cualquier caso.

Cadogan ni siquiera alcanzaba a sentir alivio ante aquella milagrosa salvación. Interpretó aquello, con razón, como la lógica consecuencia del hecho de que nunca hubiera creído realmente que lo fueran a matar. Pero Fen no le dejó mucho tiempo para que meditase sobre esas cuestiones del destino.

—El disparo entró horizontalmente —dijo—, lo cual significa que debe de haber venido de las ventanas superiores de esa casa de enfrente. En fin, nuestro amigo tendrá que quedarse aquí solito. Vamos para allá. —Recuperó su pistola y sacó la llave del despacho del bolsillo del señor Rosseter.

—¿No deberíamos llamar a la policía?

—Luego, luego, todo a su debido tiempo, no te impacientes —dijo Fen, sacando a empellones a Cadogan de la habitación—. No servirá de nada llamar a la policía si el asesino se nos escapa.

—Pero se nos escapará, por supuesto. —Cadogan tropezó en una de las varillas que sujetaban la alfombra de la escalera y estuvo a punto de darse una buena costalada—. No pensarás que se va a quedar allí esperándonos, ¿no? —Pero la pregunta no obtuvo respuesta.

En Carfax los semáforos mantenían a raya los coches, así que pudieron cruzar Cornmarket sin dilación. Emplearon varios minutos, de todos modos, en buscar la entrada correcta del edificio, y cuando la encontraron, situada en un callejón que discurría por la parte trasera de las tiendas, resultó que la puerta estaba cerrada.

—Como esto pertenezca también a la señorita Winkworth —dijo Fen—, te juro que me mondo de la risa. —Realmente parecía como si fuera a hacerlo.

Un policía que se encontraba en la acera de enfrente estaba observando sus payasadas con cierta curiosidad, pero Fen estaba tan ajeno a este hecho trascendental que había abierto una ventana y ya se disponía a saltar dentro sin que Cadogan pudiera impedírselo. El agente se apresuró a cruzar la calle y se dirigió con indignación a Fen, que ya desaparecía en el interior.

—¡Eh, eh, usted…! —gritó—. ¿Qué se cree que está haciendo?

Tras haber conseguido introducirse en el inmueble, Fen se volvió y asomó la cabeza por la ventana. Habló como un clérigo dirigiéndose a sus fieles desde el púlpito.

—Sepa que un hombre acaba de ser asesinado de un tiro en uno de los pisos de enfrente —contestó—. Le dispararon desde aquí. ¿Es esa una razón suficiente para usted?

El policía miró atónito a Fen, casi con el mismo asombro con el que Balaam debió de mirar a su burro[44].

—¿Qué dice usted? ¿Está bromeando? —dijo.

—Por supuesto que no estoy bromeando —dijo Fen implacable—. Vaya y compruébelo usted mismo, si no me cree.

—¡Por Dios Bendito! —exclamó el policía, y se apresuró a regresar cruzando Cornmarket.

—Vaya idiota redomado —comentó Cadogan—. Si por él fuera, nada te impediría desvalijar este edificio…

—Está vacío, tonto —replicó Fen; y desapareció en su interior. Muy poco después se asomaba de nuevo a la ventana.

—Por aquí no hay nadie —dijo—. Pero he visto una puerta de emergencia que conduce a una pequeña plaza ajardinada que hay en la esquina, y la ventana tiene toda la pinta de haber sido forzada. Dios sabe dónde estará el rifle… Da igual. De todos modos no tengo tiempo para buscarlo ahora.

—¿Por qué no?

Fen volvió a encaramarse a la ventana y saltó a la acera. Cayó junto a Cadogan.

—Porque, querido gusano cervecero mío, no quiero perder el tiempo buscando pruebas para ese policía. Tendríamos que ir a la comisaría, ¿no crees? Y eso significaría perder una hora como mínimo.

—Pero, escúchame, ¿no es hora ya de que la policía se ocupe de este asunto?

—Sí —dijo Fen francamente—. Lo es. Y si yo fuera un ciudadano ejemplar eso sería lo que haría. Pero ocurre que no soy un ciudadano ejemplar, y, en cualquier caso, considero que este asunto es cosa nuestra, y no de ellos. En primer lugar, la policía no nos creería cuando les planteáramos el caso; nosotros hemos llevado a cabo toda la investigación y nosotros hemos corrido todos los riesgos. Considero que tenemos perfecto derecho a continuar y concluir el caso a nuestra manera. De hecho, estoy que me hierve la sangre a cuenta de este asunto. Poseo un espíritu romántico —añadió pensativamente—. Soy un aventurero frustrado: me da que he nacido en la época equivocada.

—¡Qué bobada!

—Bueno, tú mantente al margen si quieres. Vamos, ve. Corre a la comisaría y cuéntaselo todo a la policía. Te meterán en la cárcel de todos modos; no olvides que te buscan por ladrón de latas.

—Parece que obvias que me encuentro fatal por todo este asunto.

—De acuerdo —dijo Fen con fingido desinterés—. Haz lo que quieras. No me importa. Puedo arreglármelas sin ti.

—Es ridículo que adoptes esa actitud…

—Mi querido compañero, te entiendo perfectamente. No digas más. Eres un poeta, después de todo. Era de esperar.

—¿Qué era de esperar? —dijo Cadogan furiosamente.

—Nada. No quería decir nada. Bueno, vámonos antes de que ese policía regrese.

—Por supuesto, si insistes en seguir comportándote como un crío de dos años, me veré obligado a ir contigo.

—¡Ah! ¿Sí? Me atrevería a decir que solo serías un estorbo.

—No lo creo.

—Hasta ahora solo has sido un estorbo.

—¡Oh, eso es absolutamente injusto…! Cuidado, ahí viene ese policía otra vez.

El callejón rodeaba el edificio y su extremo más alejado desembocaba en Market Street, que se unía a Cornmarket más o menos enfrente de la oficina del señor Rosseter. Fue por allí por donde aparecieron Fen y Cadogan, en actitud cautelosa; al policía, de momento, no se le veía por ninguna parte.

—Market Street —dijo Fen lacónicamente. Y, apresurándose a recorrer la calle, torcieron por la primera esquina a la derecha.

El mercado de Oxford es de buen tamaño, y se alza en el ángulo derecho que forman High Street y Cornmarket. Los dos prófugos confiaban en eludir la persecución policial en aquel punto, suponiendo, claro está, que el agente hubiera decidido darlos caza. Aunque, tal y como Fen remarcó, era bastante poco probable que dejara sin vigilancia la escena del crimen… a menos, claro está, que llegara otro agente para montar guardia en el despacho del señor Rosseter. El mercado se dividía en dos pasillos principales, flanqueados ambos por puestos de carne, fruta, flores y verduras. Recorrieron a zancadas uno de ellos, zarandeados de forma inmisericorde por hordas de amas de casa que, como fabriles cucarachas, luchaban por agenciarse alguna ganga. El aire olía deliciosamente a productos crudos y, ajeno al sol del exterior, el enorme edificio —similar a un granero— era todo frescura y penumbra.

—Lo único que yo digo —prosiguió Fen— es que esta es nuestra presa. Nuestra y de nadie más. Puede que el objetivo último de esta época de justicia y legalidad sea que uno, literalmente, no tenga ya la necesidad de luchar por su propia vida, pero eso convertiría la existencia de uno en algo demasiado aburrido. En realidad, estamos perfectamente en nuestro derecho a seguir investigando. Hemos sido nosotros quienes hemos descubierto el crimen y quienes estamos persiguiendo al criminal, así que si la policía decide meterse por medio, ese es su problema. —De repente se cansó de aquellas sofisterías—. La verdad es que me importa un pimiento si tengo derecho a hacer esto o no. Vaya, aquí hay un café. Entremos y tomemos el té.

El café era diminuto y muy primitivo, pero al menos estaba limpio. Cadogan se tomó el té con avidez y recuperó el interés por las cosas de este mundo. Entretanto, Fen se había acercado a la barra en busca de un teléfono y estaba hablando con Hoskins, que se encontraba en las dependencias del profesor, en el college.

—El señor Spode se marchó ya —le estaba diciendo Hoskins—; fue poco después de que se fueran Cadogan y usted… No sé dónde pensaba ir, pero parecía un tanto incómodo; en un sentido social, me refiero. Sally y el doctor Wilkes aún siguen aquí.

—Bien. Le alegrará saber que se han cargado a Rosseter delante mismo de nuestras narices. Pero antes de morir nos dijo que él no había matado a la señorita Tardy.

—¡Santo Dios! —Hoskins se mostró manifiestamente conmocionado ante aquella información—. ¿Cree usted que decía la verdad?

—Yo diría que sí. Tenía la intención de matarnos a nosotros cuando terminara de contárnoslo todo, así que no tenía muchas razones para mentir. Alguien le disparó con un rifle de precisión desde el edificio de enfrente… Alguien que estaba esper… ¡Oh, por mi pellejo y mis bigotes!

—¿Se encuentra usted bien? —le preguntó Hoskins.

—Físicamente sí, pero la cabeza la tengo hecha un lío. Me acabo de dar cuenta de algo, pero me temo que ya es demasiado tarde para hacer nada. No importa, se lo contaré todo más tarde. Mientras tanto, me preguntaba si le sería a usted posible descubrir la identidad de un sospechoso por mí. Berlín. Es médico, un tipo extraordinariamente delgado. Puede parecer fácil, pero en realidad le resultará complicado.

—Veré lo que puedo hacer. Pero tendré que dejar que Sally se vaya. Dice que debería haber regresado a la tienda hace horas.

—Escúcheme bien: es vital que Sally se quede en mi despacho y que no salga de allí. Wilkes la vigilará. Es una lástima que esté tan gordo y que sea tan susceptible en su chochez, pero es un riesgo que tenemos que correr.

—¿Va a venir ya para acá? ¿Dónde puedo localizarle si encuentro a ese hombre?

—Estaré en el Mace & Sceptre a partir de las seis y cuarto. Llámeme allí. —Fen bajó la voz y comenzó a desgranar sus instrucciones.

Cuando regresó a la mesa, Cadogan se había terminado los bollos de mantequilla y se estaba comiendo un pedazo de bizcocho.

—«El episodio, del bardo zampón» —dijo Fen mientras se encendía un cigarrillo—. Puedes apalearme si quieres… —prosiguió enojado—. No me fastidies, solo es una manera de hablar. Supongo que la senectud está nublando mi mente.

—¿Qué pasa? —dijo Cadogan con la boca llena.

—No creo que sea necesario que te metas esa cantidad de bizcocho en la boca, todo a la vez… La cuestión es dónde fue nuestro amigo homicida después de que abandonara ese edificio.

—Bueno, ¿y dónde fue?

—Obviamente, a la oficina de Rosseter. ¿No recuerdas que la información que lo comprometía se encontraba en el archivador de Rosseter? No había ninguna necesidad de matarlo, a menos que para el asesino resultara imprescindible recuperar el material comprometedor. Y yo estaba tan infantilmente emocionado con el tiroteo que lo dejé allí…

—Dios… —dijo Cadogan, impresionado—. Podríamos haber aclarado el asunto entero en ese preciso momento…

—Sí. De todos modos ya es demasiado tarde. El asesino, o la policía, ya tendrán la información en su poder. Otro detalle complementario que me interesa conocer es cómo el asesino pudo ocultar el rifle. Supongo que sería uno pequeño… puede que un 22 milímetros; aunque para transportarlo tendría que haber usado algo de aspecto inocente, como una bolsa de golf o algo así. —Fen suspiró profundamente.

—¿Qué hacemos ahora?

—Creo que toca localizar a la señorita Alice Winkworth.

Una mujer que estaba sentada en la mesa de al lado se levantó y se acercó a ellos.

—Disculpen, pero me ha parecido escuchar que mencionaban ustedes mi nombre —dijo.

Cadogan pegó un salto en la silla, e incluso Fen perdió momentáneamente su ecuanimidad. Aquella intromisión iba más allá de toda lógica; y, sin embargo, bien consideradas las circunstancias, no había ninguna razón de peso por la que la señorita Alice Winkworth no pudiera estar tomándose el té justamente en el mismo momento y en el mismo lugar que ellos. A Fen y a Cadogan, aun así, la coincidencia les resultó extraña; a ella, sin duda, también se lo debió de parecer; pero un observador ajeno no se habría sentido especialmente conmovido por la casualidad.

La señora los miró de arriba abajo con manifiesta desaprobación. Tenía la cara gorda, y la piel amarillenta y picada de viruelas. El labio superior lo tenía adornado con un incipiente bigote negro, y lucía una nariz gordinflona, y unos ojos pequeños y porcinos… Era la cara de una mujer acostumbrada a ejercer una autoridad egoísta. Un rostro enmarcado por un pelo ceniciento, recogido en dos moños por encima de las orejas, y coronado por un sombrero negro al que iban cosidas una constelación de diminutas lentejuelas, rojas y púrpuras. En el dedo anular de su mano derecha llevaba un ostentoso anillo de diamantes, y el conjunto se completaba con un abrigo negro, caro aunque de aspecto ridículo, y una falda oscura.

—¿Estaban ustedes hablando de mí? —repitió.

—Siéntese, por favor —dijo Fen amistosamente—. Hablemos.

—No tengo ninguna intención de sentarme con ustedes —replicó la señorita Winkworth—. Supongo que ustedes serán el señor Cadogan y el señor Fen. He sabido por mis empleados que los han estado incordiando con preguntas sobre mí. Y usted, señor Cadogan, tengo entendido que se tomó la libertad incluso de robar algunas de mis mercancías. Pues bien. Ahora que les he encontrado, iré directamente a la policía y les informaré de que están ustedes aquí.

Fen se incorporó.

—Siéntese —dijo de nuevo, pero su tono ya no era tan amigable.

—¿Cómo se atreve usted a…?

—Como bien sabe, una mujer ha sido asesinada la noche pasada en su local. Necesitamos alguna información, y puede que usted esté en disposición de dárnosla.

—Qué tontería. Me niego a…

—Fue asesinada en su propiedad, y es más, con su connivencia —añadió Fen de forma implacable—. De hecho, nos consta que se benefició usted de su muerte.

—No puede probar nada…

—Más bien al contrario: puedo probarlo todo. Rosseter ha hablado. Él también está… como usted tal vez sepa… fiambre. Se encuentra usted en una situación verdaderamente delicada. Sería mejor que nos contara todo lo que sabe.

—Sepa que hablaré con mi abogado. ¿Cómo se atreve a insultarme de ese modo? ¡Acabarán ustedes dos dando con sus huesos en la cárcel!

—Déjese de bobadas —dijo Fen de repente—. Vaya a la policía, si quiere. Será usted inmediatamente detenida por conspiración para asesinar a una persona.

La duda y el temor se reflejaron en los diminutos y avarientos ojos de la señora.

—En cambio… —añadió Fen—, si nos cuenta todo lo que sabe, es posible que su declaración pueda exonerarla. Digo solamente que es posible. Desconozco cómo se conducirá la ley en este caso. Y ahora, ¡elija usted!

Repentina, pesadamente, la señorita Winkworth se derrumbó en una silla y sacó de su bolso un pañuelo con puntillas, perfumado con lavanda, con el que comenzó a enjugarse el sudor de las manos.

—Yo no la maté… —dijo en voz baja—. Yo no la maté. Nunca pretendimos matarla. —Miró a su alrededor de repente—. Aquí no podemos hablar.

—No veo por qué no —dijo Fen. Efectivamente, el café estaba casi vacío. Una única camarera estaba apoyada contra una columna, junto a la puerta, con el rostro pálido e inexpresivo, y un trapo de cocina en la mano. El propietario manipulaba con torpeza una lustrosa tetera.

—Muy bien —dijo Fen cortante—. Y ahora responda a mis preguntas.

Tuvieron grandes dificultades a la hora de intentar obtener una historia coherente de la señorita Winkworth, pero al final quedaron esbozadas las líneas generales del asunto con la suficiente claridad. Lo primero que hizo fue confirmar el relato del señor Rosseter respecto al plan de intimidación a los legatarios, añadiendo algunos detalles intrascendentes; pero cuando le preguntaron si conocía las identidades de los otros dos individuos implicados, negó rotundamente con la cabeza.

—Iban enmascarados, ¿sabe? —dijo—. Y yo también. Utilizábamos los nombres que nos dio la vieja.

—¿Cuándo se encontró usted por primera vez con la señorita Snaith?

La señorita Winkworth miró a su alrededor, con cierta prevención.

—Verán. Soy médium. Psíquica. Tengo… poderes. La anciana me visitó porque quería entrar en contacto con el Más Allá. Tenía un miedo atroz a morir. —Se esbozó un asomo de malicia en sus ojos y en la comisura de sus labios—. Por supuesto, uno no siempre puede entrar en contacto con el Más Allá cuando le apetece, así que en ocasiones tenía que organizar la cosa para que la dama no se sintiera demasiado defraudada. Conseguimos mensajes muy consoladores… básicamente el tipo de cosas que quería oír.

—Así que la pobre mujer, engatusada por usted, le dejó su dinero por hacerse pasar por un ectoplasma. Continúe. Es usted la propietaria de la tienda de Iffley Road y también de la de Banbury Road, ¿no es así?

—Sí.

—¿Fue usted entonces la responsable de cambiar la apariencia de la tienda?

—Sí. Yo misma cogí los juguetes de Banbury Road y los llevé a Iffley Road en mi coche. No fue muy difícil. Pusimos todas las mercancías en la trastienda del ultramarinos y colocamos los juguetes en su lugar. Las persianas estaban echadas en ambas tiendas, para que ningún curioso se apercibiera del cambio.

—Ya ves tú —le dijo Fen a Cadogan—. No me niegues que no hay algo tremendamente cómico en la idea que tuvieron estos lunáticos criminales de andar acarreando muñecos y verduras de un lado para otro de Oxford en plena madrugada. Estoy de acuerdo con Rosseter: es imposible imaginarse un plan más infantil.

—Pero funcionó, ¿no es cierto? —dijo la mujer con malvada soberbia—. Ni la policía se creyó el cuento de su amigo cuando les fue con la historia de la juguetería.

—Pero no funcionó durante mucho tiempo más. Una juguetería que se está quieta en el mismo sitio es un elemento muy poco sospechoso, ¡pero una tienda de juguetes que se mueve…! ¡Santo Cielo! ¡Eso pide a gritos una investigación! A propósito, ¿cómo se enteró usted de que Cadogan había ido a la policía?

—El señor Rosseter lo descubrió. Me llamó y me lo dijo.

—Entiendo. ¿Quién se ocupó después de llevar todos los juguetes de nuevo a la otra tienda?

—El mismo que se deshizo del cadáver.

—¿Qué fue…?

—Créanme. No lo sé —dijo la mujer sorprendentemente—. Lo echamos a suertes.

—¿Qué?

—Lo que le he dicho: lo echamos a suertes. Era un trabajo peligroso, y nadie se ofreció voluntario. Así que lo echamos a suertes.

—Esto está pasando de comedia a farsa —dijo Fen secamente—. Y no hay ni un gramo de sentido común en todo ello. ¿Y quién terminó sacando el palito más corto?

—No lo dijeron. Yo no lo sé. Quienquiera que fuese se ocupó de devolver los juguetes a su sitio también. Dejé mi coche a disposición del responsable, y también las llaves de ambas tiendas. Aparqué el coche en un lugar previamente concertado… justo donde lo he encontrado esta mañana. En cuanto a las llaves, me las devolvieron por correo, con acuse de recibo. Luego me largué. No sé quién estuvo detrás de todo.

—¿Y cuándo sucedió eso?

—Creo que me iría de allí alrededor de las doce y media de la noche.

—Ah —murmuró Fen, que se volvió hacia Cadogan—. Eso significa que tú fuiste a fisgonear in media res, poco después de la una. Debiste de darle un susto de muerte al transportista de cadáveres.

—Más bien fue él quien me lo dio a mí —protestó Cadogan.

Entonces dejaron de hablar porque la camarera se acercó para retirar las tazas y entregarles la cuenta. Cuando se hubo marchado de nuevo, Fen preguntó:

—¿Y quiénes estaban implicados concretamente en este asunto?

—El señor Rosseter y yo, y los dos hombres, claro está: Mold y Berlín.

—¿Qué aspecto tenían?

—Uno de ellos era… bueno, enano; el otro era muy delgado. Este… a este lo llamábamos Berlín… era médico.

—Muy bien. —Fen sacudió la ceniza de su cigarrillo en ün platillo que había habilitado como cenicero—. Ahora cuéntenos exactamente lo que pasó.

La señorita Winkworth se mostró huraña.

—No voy a decirles nada más. No pueden obligarme.

—¿Ah, no? En ese caso, iremos a la policía. Ellos la obligarán.

—Tengo mis derechos…

—¡Un criminal no tiene derechos en una sociedad honrada! —Cadogan nunca había visto a Fen tan iracundo; era un aspecto nuevo y desconocido de su carácter. ¿O se trataba simplemente de una pose circunstancial?—. ¿Se cree usted acaso que después de esa mugrienta conspiración que han urdido para matar a una mujer débil e indefensa, alguien se va a preocupar por sus derechos? Lo mejor que puede hacer es quitarse de en medio… y no nos ponga a prueba.

La señorita Winkworth se llevó el pañuelo a su sebosa nariz y se sonó ruidosamente.

—No teníamos intención de matarla… —dijo.

—Pues uno de ustedes lo hizo.

—¡Yo no fui, se lo juro! —La mujer levantó la voz más de la cuenta, así que el propietario del café les lanzó una mirada.

—Eso ya lo decidiré yo —dijo Fen—. Hable más bajito si no quiere que todo el mundo se entere.

—Yo… yo… Ustedes no querrán crearme problemas, ¿verdad? Yo no pretendía hacerle daño a nadie. No íbamos a hacerle daño. —Su voz era un pequeño y envenenado gemido—. Yo… yo… Calculo que serían como las diez y cuarto cuando terminamos de preparar la tienda. Luego todos subimos al piso de arriba. El señor Rosseter, Mold y yo entramos en una de las salas de la parte trasera y nos quedamos allí. Mientras tanto, el hombre llamado Berlín permaneció fuera para encontrarse con la mujer. Llevaba vendajes alrededor de la cara, para que no lo reconocieran si lo veían después. El señor Rosseter era quien lo dirigía todo… Dijo que nos diría qué hacer y cómo hacerlo. Le estábamos pagando para que nos ayudara.

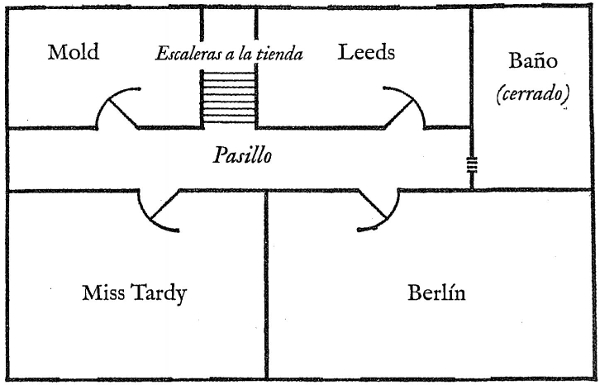

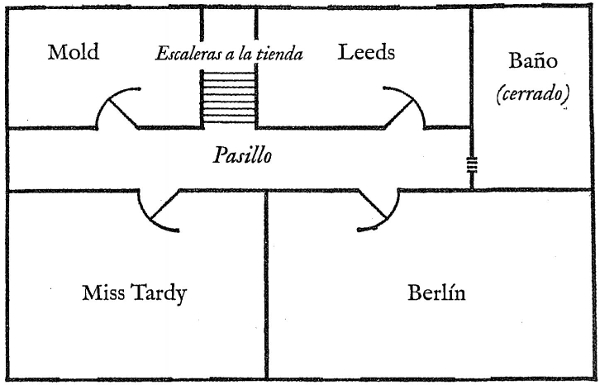

Los recuerdos de Cadogan volvieron de nuevo a aquel lugar pequeño, oscuro y desagradable; el pasillo con el suelo de sintasol, la mesa desvencijada donde dejó su linterna, los dos dormitorios de la parte trasera, las dos salitas que daban a la fachada; las estrechas escaleras, empinadas y sin alfombrar; el olor a polvo y la arenosa sensación de suciedad en las yemas de los dedos; las ventanas cubiertas con cortinas, el aparador barato y los butacones de piel; el calor pegajoso y el ligero olor a sangre; y luego el rostro hinchado y azul del cadáver en el suelo…

—Entonces la chica trajo a la mujer y se fue… o al menos eso pensamos nosotros. Oímos al hombre llamado Berlín hablando con la mujer durante un momento, y luego volvió junto a nosotros. Entonces el señor Rosseter dijo que necesitaría hablar con la mujer, y que nosotros debíamos esperar. Yo pensé que era extraño, porque él no llevaba máscara, pero no dije nada en aquel momento. Antes de salir nos dijo que sería mejor que nos separáramos y que esperáramos en habitaciones distintas. El hombre llamado Mold preguntó por qué… había bebido y estaba agresivo… Pero el otro le dijo que se callara y que hiciera lo que se le decía; añadió que ya lo había hablado todo con el señor Rosseter y que era esencial para el plan. Yo pensé que el señor Rosseter parecía un poco sorprendido por aquello, pero él asintió. Berlín se fue a la otra habitación de la parte delantera, yo me quedé donde estaba, y Mold se metió en el segundo dormitorio. Luego, tras unos instantes, Berlín vino a donde yo estaba, y un poco después, el señor Rosseter…

—Un momento, un momento… —interrumpió Fen—. ¿Dónde estuvo Rosseter todo ese tiempo?

—Estuvo con la mujer. Yo lo vi entrar en el salón.

—¿Estaba viva la mujer cuando Rosseter salió?

—Sí. Oí su voz, diciéndole algo mientras él cerraba la puerta.

—¿Entró alguien más en el salón mientras él estuvo allí?

—No. Yo tenía la puerta abierta y pude verlo.

—Y cuando él salió, ¿fue directamente a la habitación en la que estaba usted?

—Exactamente. Nos dijo a Berlín y a mí que iba a resultar bastante difícil amedrentarla. Él y Berlín discutieron un poco sobre no sé qué, y yo les dije que si no cerraban la puerta, la mujer les oiría. Así que la cerraron.

—Entonces debió de ser Sharman quien la mató… —interrumpió Cadogan.

—Aguarda un momento… —dijo Fen—. ¿Sobre qué estaban discutiendo?

—Era sobre algún asunto legal, sobre los testigos, sobre algo así. No lo entendí bien. Entonces, como unos cinco minutos después, el otro hombre (Mold) entró y dijo que pensaba que había alguien merodeando por la tienda, y que sería mejor que nos quedáramos callados durante un rato, y eso hicimos. Yo pregunté si la mujer no se acabaría marchando mientras tanto, pero el señor Rosseter susurró que todo iba bien, porque la mujer no tenía ningún miedo y que él le había dicho que necesitaba preparar unos documentos y que eso le llevaría algún tiempo. En fin, que nos quedamos allí callados durante bastante rato, y recuerdo que al final oí que daban las doce menos cuarto en algún reloj lejano. Al final, el señor Rosseter y Berlín comenzaron a discutir otra vez, y dijeron que todo era una falsa alarma, y el señor Rosseter le entregó al hombre llamado Mold una pistola y un documento legal y le dijo que fuera y que lo hiciera de una vez.

—Solo un segundo… ¿Todos ustedes estuvieron juntos en aquella sala hasta que Mold entró y les dijo que había alguien merodeando por allí?

—Sí.

—¿Y nadie salió en ese rato, ni una sola vez?

—No.

—¿Cuánto tiempo diría usted que estuvieron esperando allí?

—Alrededor de unos veinte minutos.

—Muy bien. Continúe.

—Ese hombre, Mold, parecía ser el único decidido a hacer el trabajo. Dijo que nos llamaría cuando nos necesitara, y luego se marchó. Pero un minuto después o así regresó, y dijo que no había luz en la habitación donde estaba la mujer. Alguien se había llevado la bombilla. Él creía que la mujer se había ido, y estuvo tanteando en busca de una vela que había visto por allí… Y entonces fue cuando se tropezó con ella; estaba tirada en el suelo. Regresó luego a la sala con una linterna y vio que la mujer estaba muerta, con la cara toda hinchada y una cuerda alrededor del cuello. El hombre llamado Berlín dijo que él era médico, y se inclinó a echarle un vistazo. El señor Rosseter parecía aterrorizado, estaba palidísimo. Dijo que alguien de fuera debía de haberlo hecho, y que sería mejor mirar qué pasaba abajo, en la tienda. Y justo cuando estábamos bajando para asegurarnos, vimos que subía una chica. El señor Rosseter le enseñó el cadáver, y le dijo algo que la aterrorizó, y luego la echó con cajas destempladas de allí. A nosotros no nos gustó aquello, más que nada por si nos delataba, pero Rosseter dijo que íbamos enmascarados, así que la chica no nos podría reconocer ni aunque quisiera, y que por su propio bien se mantendría calladita. Berlín dejó el cadáver y nos miró de un modo extraño; luego nos dijo de repente: «Ninguno de nosotros lo hizo». El señor Rosseter dijo: «No sea idiota. ¿Quién más podría haberlo hecho? Todos ustedes serán sospechosos si se descubre el pastel». Entonces Mold dijo: «Tenemos que mantenerlo en secreto», y yo me mostré de acuerdo. Fue entonces cuando decidieron echar a suertes quién se encargaría de hacer desaparecer el cadáver.

De repente la mujer se calló. El recital, desde el punto de vista físico, había supuesto para ella todo un esfuerzo, pero Cadogan no vio en la mujer ningún signo que delatase una postura moral sobre todo aquello que nos había relatado. Hablaba del asesinato como podría haber estado hablando del tiempo… Demasiado ajena, endurecida y obtusa como para apreciar las consecuencias tanto de aquel acto decisivo e irrevocable en sus efectos, como de su propia situación.

—Bien. Ya estamos llegando al meollo de la cuestión —dijo Fen con gesto esperanzado—. He aquí los personajes: Mold (esto es, nuestro señor Sharman), Berlín (el médico no identificado), Leeds (esta señora que tenemos delante), Ryde (Sally) y West… me pregunto de dónde salió este West. ¿Llegaría a reclamar su herencia? Rosseter no dijo nada de él. La impresión que uno tiene es que hubo una buena dosis de torpeza y muchos errores en todo el asunto… excepto por un detalle, por supuesto. Dios sabe qué tontería les dijo Rosseter a Sharman y al médico, o en qué consistía su maravilloso plan; de todos modos eso no tiene ninguna importancia ahora. Supongo que no importa realmente, tampoco, de qué modo se propuso Rosseter ocultar su asesinato y cómo planeó el montaje; también eso fue un desastre. La clave no es quién quería matar a la mujer, sino quién lo hizo en realidad. Confieso que me interesaría descubrir qué quería decir el doctor cuando afirmó que nadie de los presentes podía haberlo hecho… Eso parece tener alguna conexión con las palabras de Rosseter cuando afirmó que aquel era un crimen imposible. —Se giró de nuevo hacia la mujer, que estaba aspirando por la nariz de un pequeño frasquito amarillo de sales volátiles; Cadogan se percató de que sus uñas tenían un cerco de suciedad—. ¿Podría haber sido factible que alguien se ocultara en el piso o en la tienda antes de que usted llegara?

—No. Estaba cerrada y, en cualquier caso, lo revisamos todo a conciencia.

—¿Pudo ocurrir que alguien entrara por la ventana de la sala donde se encontraba la señorita Tardy?

—No, estaba clavada. Todas las ventanas lo están. Hace un año que no utilizo esa vivienda.

—Eso descarta a West, entonces —dijo Fen—. Si alguien hubiera accedido por la tienda, Sally nos lo habría dicho, y no hay otro camino para llegar al piso más que la escalera de la tienda, ¿no es así?

—Así es.

—¿No hay una escalera de incendios, por ejemplo?

—No. Lo que yo creo… —dijo la mujer inopinadamente— es que fue la chica quien lo hizo.

—Por lo que tenemos hasta ahora, es una posibilidad… —admitió Fen—. Salvo que… —añadió dirigiéndose a Cadogan— salvo que no creo que hubiera estado tan dispuesta a contarnos todas las cosas que nos contó si hubiera sido ella la responsable. Un farol semejante habría precisado unos nervios de acero, y de todos modos no tenía ninguna necesidad de contarnos nada en absoluto. Ya veremos. —Consultó su reloj—. Las cinco y veinte: tenemos que irnos. Quiero asegurarme de que Sally esté bien, y luego iremos al Mace & Sceptre para esperar un mensaje del señor Hoskins. Tendremos que regresar por caminos no habituales; si ese agente hace bien su trabajo, a estas horas tendremos a medio cuerpo de la policía de Oxford pisándonos los talones.

Se incorporó.

—Escuchen —dijo la mujer apresuradamente—. Mantendrán mi nombre alejado de todo esto, ¿no? ¿No?

—¡Cielo santo, no lo haremos! —dijo Fen, que parecía haber recuperado su habitual jovialidad—. Sus pruebas son demasiado trascendentales. Aunque no creo que usted llegara a pensar en serio que yo pudiera encubrirla, ¿verdad?

—Desgraciado… —dijo—. Maldito desgraciado.

—Esa lengua —dijo Fen con aire benevolente—. Esa lengua. Y no intente irse de Oxford, por cierto; lo único que conseguiría sería que la cogieran. Buenas tardes.

—Escúchenme…

—He dicho que buenas tardes.