Capítulo 5

EL ORDEN SOCIAL EN ÉPOCA DEL PRINCIPADO

Viejas y nuevas condiciones

Los primeros dos siglos de la época imperial romana, desde el régimen unipersonal de Augusto (27 a. C.-14 d. C.) hasta más o menos el período de gobierno de Antonino Pío (138-161), no fueron simplemente la era de mayor esplendor en la historia política de Roma, en la que el Imperium Romanum alcanzó su máxima extensión geográfica, y en la que tanto dentro como en las fronteras del estado las más de las veces reinó la paz; esta época representó en cierto sentido también el apogeo en la historia de la sociedad romana. Por lo que se refiere a posibles formas totalmente nuevas de relación social que hubiesen cambiado de raíz la estructura social del mundo romano, es evidente que se echaron tan en falta durante esta época como en la República tardía, siendo ello debido, sobre todo, a que la estructura económica permaneció básicamente inalterada en sus rasgos más esenciales. Nuevos para el desarrollo social fueron tan sólo dos factores que, en realidad, ni siquiera hicieron su aparición con Augusto, sino que en parte se fraguaron y en parte se introdujeron ya en la dinámica histórica de finales de la República. Una de estas novedades consistió en el establecimiento de un marco político especialmente idóneo para la sociedad romana, la monarquía imperial, con el resultado de que las posiciones y funciones de las distintas capas sociales conocieron en parte una nueva definición, y de que la pirámide social de este imperio universal incorporó un nuevo vértice con la casa imperial. La otra novedad se desprendía de la integración de las provincias y de los provinciales en el sistema estatal y social romano, y tuvo por consecuencia que el llamado modelo social «romano» fuese exportado también a las poblaciones de la mayoría de las provincias, lo que significó la consolidación de una aristocracia ampliamente homogénea a escala de todo el imperio y la unificación de las élites locales, aunque ciertamente también la asimilación de capas más amplias de población[99].

Teniendo en cuenta dichas premisas, se entiende en qué sentido la época del Principado puede considerarse como la más alta cota alcanzada por el desarrollo social romano: el modelo fuertemente jerarquizado en órdenes y estratos de la sociedad romana, estructurado en la República tardía a partir de la segunda guerra púnica, no se vio reemplazado por ningún otro orden social realmente nuevo desde Augusto hasta mediados de la segunda centuria; muy al contrario, fue en esta época cuando alcanzó su forma «clásica», merced a, por una parte, su configuración vertical en el marco político del imperio, es decir, a la clara jerarquización interna que recibió entonces, y, por otra parte, a su desarrollo horizontal, esto es, a su implantación y generalización entre la población de todo el imperium. Naturalmente, en ese siglo y medio largo que va desde Augusto hasta Antonino Pío dicho modelo de sociedad no constituyó una realidad estática, sino que estuvo sometido a un cambio, es cierto que lento, pero permanente: la situación de las distintas capas sociales, por ejemplo, de la aristocracia senatorial o de los esclavos en las explotaciones agrarias, no fue en absoluto la misma a lo largo de estos años, y tampoco permanecieron inalteradas las condiciones de la vida provincial, pues aquí el proceso de integración, debido a las concesiones de ciudadanía y a la urbanización, fue ganando terreno paulatinamente, aunque no sin grandes desfases de un lado a otro del imperio. Al mismo tiempo, ya antes de la segunda mitad del siglo II se hicieron sentir las primeras señales que apuntaban a la crisis venidera y a la alteración radical de este orden social. No obstante, se hace necesario precisar también que todos y cada uno de los procesos de transformación de la época del Principado se consumaron todavía en el marco del sistema tradicional de órdenes y estratos, y que las señales del gran cambio sólo devinieron síntomas de una crisis profunda de la sociedad romana una vez pasada la etapa de gobierno de Antonino Pío.

Si la estructura social de los tiempos del Principado se diferenció relativamente poco de la republicana de época tardía, tal continuidad fue debida, en primer término, a la naturaleza del sistema económico romano, que apenas si había experimentado alteraciones a resultas del paso de la República al Imperio[100]. Cierto, los años del Principado podrían calificarse también de época dorada de la economía romana. Se hizo notorio un gran auge económico, consistente en el crecimiento cuantitativo y en parte también cualitativo de la producción. Tal cosa era el resultado, ante todo, de la puesta en valor y urbanización del mundo provincial bajo las favorables condiciones de la Pax Romana, especialmente en la mitad occidental del imperio, lo que en algunas regiones de éste hizo posible elevar los rendimientos de la producción. El sector agrario floreció no sólo en zonas agrícolas tradicionalmente importantes, como Egipto (territorio romano desde el 30 a. C.) o en la provincia de África; también conoció un auge en áreas hasta entonces atrasadas, cuales, por ejemplo, las provincias norteñas del Imperio, y no tanto por la extensión de plantas y especies animales meridionales, cuanto por la introducción en ellas de sistemas más rentables de cultivo del suelo en forma de unidades de explotación medianas y grandes y dotadas de fuerza de trabajo especializada. Para la minería romana se abrieron ahora nuevas fuentes de materias primas, como, por ejemplo, los yacimientos de oro descubiertos bajo Nerón en el interior de Dalmacia o los filones auríferos de la Dacia conquistada por Trajano. Con la introducción de una administración imperial centralizada de los más importantes distutos y yacimientos mineros, se vio también reorganizado el control de la producción. La artesanía pudo sacar partido, sobre todo en Occidente, de las enormes necesidades de las numerosas ciudades de nueva creación y también del ejército, demanda que solamente cabía atender mediante una fabricación en serie en los grandes talleres con mano de obra especializada. El mejor ejemplo de ello nos lo brinda la producción cerámica, especialmente la fabricación de objetos de terra sigillata en talleres de Etruria, Italia superior, Hispania, Galia meridional y central, más tarde también Galia septentrional, y del Rin. Igualmente apreciable fue el desarrollo del comercio, con un intenso intercambio de mercancías entre las distintas partes del imperio romano, de lo que, v. gr., los hallazgos arqueológicos y epigráficos del centro comercial ubicado en el Magdalensberg en Nórico ofrecen un testimonio que habla por sí mismo. Este sistema económico, finalmente, viose completado con la generalización de la economía monetaria por todo el imperio romano, con su corolario natural de actividades inversoras y prácticas bancarias.

Dicho auge tuvo lugar, sin embargo, en el cuadro de aquella estructura económica que había cristalizado en el estado romano ya en tiempos de la República tardía. Formas totalmente nuevas no han sido creadas por la economía romana durante la época del Alto Imperio; novedad, en el fondo, era solamente la extensión del sistema económico romano a todo el ámbito de dominio. Una consecuencia de ello fue la extinción de formas atrasadas de producción en las provincias subdesarrolladas —como, por ejemplo, la explotación comunal del suelo a través de la comunidad de aldea o de la gran familia en el norte de los Balcanes y en Panonia— en favor de una producción que paulatinamente se puso en marcha en las explotaciones agrarias de los municipios. El otro efecto, históricamente más importante todavía, del desarrollo económico de las provincias consistió en que Italia, ya desde mediados del siglo I d. C. aproximadamente, perdió su primacía económica —tanto en la producción agrícola como en la manufactura y el comercio— en beneficio de gran parte del Imperio, sobre todo, del norte de África, Hispania y Galia, en occidente. Ahora bien, considerado en su conjunto, este desarrollo no condujo a transformaciones radicales en la estructura del modo de producción. Tales transformaciones tenían a la fuerza que faltar, toda vez que el avance tecnológico, que es el que habría podido generar una auténtica revolución, tras un notable desarrollo durante la República tardía (sobre todo, en el Oriente helenístico), quedó sumido en tiempos del Principado en un considerable estancamiento. De esta forma, se puso también un límite al florecimiento material del Principado, y tanto más cuanto que la expansión exterior, que a finales de la República había asegurado de continuo a la economía romana nuevas fuentes de materias primas, nueva mano de obra, nuevos mercados para la colocación de sus productos, y, con todo ello, nuevas y constantes posibilidades de desarrollo, fue lentamente tocando a su fin: después de que Augusto hubo incorporado a las provincias del imperio los dominios de Egipto, el noroeste de Hispania, la Germania renana, los países alpinos, el espacio danubiano y el norte de los Balcanes, así como el Asia Menor central, sus sucesores —ateniéndose a un programa realista en política exterior, que se remontaba al principio augusteo del coercendum intra terminos imperium (Tac, Ann. 1.11)— conquistaron ya pocas provincias. De éstas sólo Dacia, por las riquezas del subsuelo, resultó de verdadera gran importancia para la economía romana, mientras que Britania, por ejemplo, sometida bajo Claudio, apenas reportó ventajas económicas al imperio romano, como nos refiere Apiano (B. civ., praef. 5). Resumiendo, podemos decir que el auge económico duró tan sólo lo que fueron dando de sí las posibilidades de desarrollo ofrecidas a la economía italiana, primero, y a la provincial, después, por la puesta en valor y la urbanización de los nuevos ámbitos conquistados a finales de la República y comienzos del Imperio.

Así, pues, en líneas generales Roma adoptó durante el Alto Imperio el sistema económico de la República tardía y renunció a la búsqueda de nuevas formas de producción. Ciertamente, en el estado romano se daban determinados presupuestos que habrían podido facilitar la formación de un sistema económico nuevo, incluso la aparición de un temprano capitalismo: recursos casi inagotables de materias primas, más de 1.000 ciudades funcionando como centros de producción, una moneda única para todo el Imperio, un sector de banca y crédito desarrollado, fuerzas empresariales y financieras interesadas en el negocio rentable, masas de mano de obra barata, un sistema ampliamente implantado de trabajo asalariado, y, finalmente, una experiencia tecnológica nada despreciable. Lo que faltaba, sin embargo, era posiblemente tan sólo aquella necesidad de alimentar de forma suficiente y de ocupar completamente a grandes masas de población, que fue lo que en el siglo XVIII introdujo la revolución industrial en la Europa occidental. En Roma se contemplaba justamente a la inversa esta interdependencia entre desarrollo tecnológico y problema demográfico: nada refleja mejor el pensamiento económico romano que la actitud del emperador Vespasiano, quien prohibió la expansión de las innovaciones tecnológicas con el argumento de que de esa manera muchos operarios perderían la posibilidad de empleo (Suet., Vesp. 18). Por consiguiente, es lógico que la estructura económica del imperio romano se mantuviese dentro de una relativa simplicidad, que resultaba incluso un atraso en companraón con la complejidad del entramado político y social: Roma, pese al gran auge de la manufactura y el comercio, siguió siendo durante la época imperial un estado agrario.

La decisiva importancia de la agricultura se desprende, ante todo, del hecho de que la gran mayoría de la población estaba ocupada en el sector agrario. Entre las más de 1.000 ciudades del Imperium Romanum la mayoría de ellas, probablemente, tenía una población a lo sumo de 10.000 a 15.000 habitantes, como le sucedía a la mayor parte de los centros urbanos de África, o a veces de 20.000 habitantes, como Pompeya, una ciudad de tamaño medio a escala antigua, mientras que gran número de pequeños centros, como Petelia en el sur de Italia, no iba más allá de los 2.000 a 3.000 vecinos; sólo unas cuantas ciudades mayores, como, v. gr., Pérgamo, disponían de una población de 50.000 a 100.000 personas, o algo más, y como auténticas grandes urbes, aparte de Roma, con un número de habitantes estimable quizá en el millón, podríamos considerar, como mucho, a Alejandría en Egipto y a Antioquía en Siria, con algunos cientos de miles de personas. Ello quiere decir que de un total de unos 50 a 80 millones con que podía contar el imperio romano casi una novena parte habitaba en el campo y vivía del mismo, aparte de que muchos de los que residían en las ciudades, cual era el caso de numerosos ocupantes de las colonias de veteranos y de los pequeños municipios, han de considerarse también como campesinos que cultivaban parcelas en los aledaños de la ciudad[101]. Se comprende, entonces, que no eran tanto la artesanía, el comefcio y el negocio bancario, sino la agricultura, la fuente principal del producto social bruto y, en suma, de la riqueza[102]; muchos romanos acaudalados, como la mayoría de los senadores, al estilo de Plinio el Joven o Herodes Ático, también gran número de caballeros y la mayoría de los decuriones de las ciudades debían su fortuna a sus propiedades en tierras, mientras que probablemente tan sólo unos cuantos grandes empresarios, principalmente caballeros y libertos, extraían sus enormes riquezas del comercio y del préstamo, caso de Trimalción, cuya figura Petronio ha querido inmortalizar literariamente como tipo del nuevo rico de origen humilde. Por último, no cabe duda de que la correlación entre la agricultura y las restantes ramas de la economía estaba marcada por la primacía de la producción agraria. Una considerable parte de los productos manufacturados estaba destinada a cubrir las necesidades de la economía campesina (por ejemplo, aperos de labranza) o era elaborada con productos agrícolas (v. gr., los textiles), o servía para el transporte de líquidos (por ej., ánforas para llevar el vino y el aceite); los objetos más importantes del comercio eran productos agrarios, de forma tal que un Trimalción, significativamente, se dedicaba, aparte del tráfico de esclavos, al mercado de vinos, pescados, frutas y perfumes; y de ahí también que fuese algo típico la inversión del dinero casi siempre en bienes raíces, actividad que Trimalción, por supuesto, tampoco dejaba de poner en práctica[103].

El entramado social en la época del Principado no fue en absoluto un simple reflejo de esa estructura económica relativamente atrasada, pues estaba mediatizado por factores sociales, políticos y jurídicos al margen de toda determinación económica directa, cuales eran las formas de organización estamental, con el acento puesto en el origen de la persona, los presupuestos políticos de la monarquía imperial y la posesión o carencia del derecho de ciudadanía romana. Con todo, es evidente la importancia tenida por las condiciones económicas descritas en la estructura social del imperio romano. En correspondencia con la función tenida por la agricultura, el criterio económico decisivo de división social no fue simplemente el dinero, sino la propiedad de la tierra (cuyo valor, naturalmente, como más fácilmente podía expresarse era en patrones monetarios). Consecuentemente, la verdadera capa alta de la sociedad no se componía de empresarios, grandes comerciantes y banqueros, sino de hacendados ricos (aunque no por ello desinteresados del comercio y los negocios monetarios), quienes al mismo tiempo constituían el estrato superior de las ciudades, es decir, de los centros de la vida económica. No menos cierto era el hecho de que los integrantes de las capas bajas de la población, estaban ocupados, sobre todo, en el sector de la producción agraria, mientras que los artesanos urbanos y comerciantes sólo representaban una pequeña minoría. De la forma tomada por este sistema económico seguíase además la imposibilidad de que cristalizase un estamento intermedio con entidad propia, que para existir habría precisado desempeñar tareas económicas específicas e independientes, en conexión con el funcionamiento de una amplia infraestructura tecnológica. Finalmente, ha de verse también una relación directa entre el carácter fundamentalmente conservador del orden social romano y la estructura económica: por causa de la naturaleza relativamente estable de la agricultura, sólo de forma restringida se hacía posible cualquier alteración radical en el reparto de la riqueza. Consiguientemente, la jerarquización de la sociedad permaneció también bastante constante, su permeabilidad limitada, y las ideas que inspiraban el modo de pensar y de actuar de los círculos rectores fuertemente atadas a la tradición. Todo esto demuestra una vez más cuan poco se diferenció el orden social en época alto-imperial del existente durante la República tardía; la existencia de la monarquía imperial, en tanto que nuevo marco político, y la integración de las provincias, antes que cambiar ese orden social en sus fundamentos, lo validaron y consolidaron.

Evidente fue que con el desarrollo de la monarquía imperial a partir de Augusto el sistema social terminó de completarse. Con la persona del emperador y con la casa imperial la jerarquía social conoció una nueva posición de cabeza, que la completó y que se vino a superponer al anterior vértice de la pirámide social, constituido por el estrecho círculo de familias de la oligarquía rivales entre sí. Desde Augusto ya no se vieron más principes civitatis con sus respectivas factiones, como en la República, sino tan sólo un único princeps del senado y del pueblo, y hasta de todo el genus humanum. La posición rectora de este princeps en la sociedad romana estaba basada en aquellos principios que desde siempre habían servido para afianzar los puestos dirigentes de la sociedad: poder, prestigio y riqueza.

El princeps, de hecho, disponía de un poder ilimitado: no había ningún otro poder en el estado romano que pudiera hacerse valer como alternativa al del emperador. Sus contemporáneos contemplaban su posición rectora de la forma que se trasluce perfectamente a través del relato de Tácito sobre el comportamiento del «débil» Claudio cuando los senadores conservadores tomaron partido contra su programa de admitir a la nobleza gala en los puestos senatoriales: aquél, eso sí, escuchó sus distintos pareceres, pero no se dejó influir por ninguno de ellos y al final manifestó su rechazo a los mismos; inmediatamente después el senado se pronunció al respecto siguiendo las indicaciones del emperador (Tac, Ann. 11,23 s.). En posesión como estaba de la tribunicia potestas, el primer mandatario podía en cualquier momento hacer uso de la iniciativa legislativa o, nominalmente en amparo del pueblo romano, adoptar cualquier resolución que le placiese; como portador del imperium proconsulare maius, gobernaba las llamadas provincias senatoriales en colaboración con los funcionarios nombrados por el senado, pero las provincias imperiales lo hacía en exclusiva a través de sus legados, a la par que ejercía el mando supremo del ejército romano; además, a él competía, en tanto que garante de las mores legítimas, el dar entrada en el orden ecuestre a las personas consideradas idóneas para ello y en el estamento senatorial a los «hombres nuevos», así como el expulsar a caballeros y senadores de sus respectivos órdenes; por último, no había ningún alto cargo en el servicio civil o militar que pudiera ser desempeñado sin su expresa o tácita aprobación.

Al mismo tiempo, el emperador poseía la más alta dignitas en la sociedad romana, y no sólo en virtud del poder que le confería la constitución, sino también merced a su posición personal: podía en todo momento apelar a la auctoritas de su persona, de la que Augusto afirmaba que ya sólo por ella podía considerarse superior al resto de los hombres (auctoritate omnibus praestiti, RGDA 34), añadiéndose a esto que al soberano se le tenía por la encarnación ideal de todas las antiguas virtudes romanas, y, en especial, de la virtus, clementia, iustitia y pietas. Su autoridad sin parangón se expresaba en una titulación imperial paulatinamente formalizada (imperator Caesar Augustus, con recuento de los distintos títulos de poder y dignidades), en su atuendo e insignias especiales, y en el ceremonial que rodeaba a su persona, reforzado todo ello por su carisma religioso, que el culto a su persona y, en el oriente grecoparlante, la directiva divinización mantenían constante. Paralelamente, era el emperador el hombre más rico en aquel imperio mundial de Roma: disponía del patrimonium Augusti, las propiedades de la corona imperial, y aparte de esto contaba con su propia res privata, sus bienes particulares, que incluian en ambos casos tierras, minas y talleres artesanales principalmente[104].

El hecho de cerrarse y darse remate a la jerarquía social en época del Imperio no fue algo que se derivó únicamente de la aparición de este nuevo vértice superior. Entre los ocupantes de esa altísima posición y los diferentes grupos de la sociedad existían necesariamente estrechas relaciones sociales, que consistían, sobre todo, en lazos recíprocos entre el emperador y los distintos órdenes y demás grupos de población asociados corporativamente. De la desigual naturaleza de esos lazos, impuesta por la diferente situación social de cada uno de los sectores de la población, resultó que la posición y función de tales grupos, y con ello también sus mutuas relaciones, conocieron una definición más precisa que en tiempos anteriores.

Los vínculos sociales entre el emperador y los distintos grupos de población se inspiraban en buena medida en los modelos republicanos, cuyos contenidos fueron sencillamente adaptados a las condiciones del régimen unipersonal del Imperio. Durante la República las relaciones entre los particulares y los grupos —prescindiendo del trato entre amos y esclavos— se basaban en la amicitia, supuesta una relación de paridad o, cuando menos, de no muy diferente posición social entre las partes, y en el binomio patronus-cliens, caso de que los sujetos se diferenciasen muy claramente en cuanto a su posición de poder, prestigio y riqueza. En consonancia con ello, también el princeps trataba a los senadores y caballeros principales como amici suyos, y con ellos cultivaba las relaciones sociales, buen ejemplo de lo cual es Adriano, quien tenía por costumbre el comer con aquéllos (SHA, H 9,6 s.), o de Domiciano, que para recabar consejo en los asuntos importantes, introducía en el consilium pnncipis, una suerte de «consejo de la corona», a los proceres de entre los senadores y a los prefectos del pretorio (Juvenal 4,74 s.). Honrado con tan alta distinción, el amicus Caesaris quedaba automáticamente separado del hombre corriente, en tanto que la pérdida de tal honor venía a equivaler a una degradación social o incluso a una defenestración política[105]. La gran masa de los subditos tenía con el emperador una relación que se correspondía con aquella existente entre los clientes y un poderoso patronus; una vez que Augusto hubo adoptado el título de pater patriae, todo el imperio quedó bajo su protección «paternal» en el sentido de una relación de clientela. Más concretamente, dichas relaciones sociales podían traducirse en lazos estrechos entre el emperador y las diferentes comunidades ciudadanas, regiones, provincias y restantes grupos definidos de población; así, el cesar se proclamaba también defensorplebis, subviniendo a la plebe urbana de Roma con entregas de cereal y dinero y con el espectáculo de los juegos. Sus subditos no sólo se comprometían a rendirle culto, como, por ejemplo, los habitantes de Narbona a Augusto (qui se numini eius in perpetuum obligaverunt, ILS 112), sino que también le prestaban juramento de fidelidad, tal como ya en el 32 a. C., lo había hecho toda Italia al futuro Augusto y más tarde lo repetirían todas las comunidades con ocasión de la subida al trono del nuevo cesar, caso de los aritienses hispanos tras el ascenso de Calígula al poder en el año 37 (ILS 190)[106].

El cambio fundamental experimentado por el sistema político romano con la introducción de la monarquía imperial tuvo también por consecuencia que los distintos grupos sociales recibiesen nuevas funciones y conociesen así una redefinición parcial de sus respectivas posiciones. Ante todo, las funciones públicas de los grupos situados en la cúspide de la sociedad romana, es decir, de los integrantes de los estamentos senatorial y ecuestre, fueron fijadas de nuevo, hecho que contribuyó a un fortalecimiento adicional del sistema de órdenes y estratos con su peculiar jerarquización social. Los integrantes del orden senatorial tenían desde siempre el privilegio de ocupar los destinos más importantes en la administración civil, en la justicia y el mando de los ejércitos, y en este terreno nada varió durante el Alto Imperio, si exceptuamos la creación de algunos altos cargos, como la prefectura del pretorio para la superélite del estamento ecuestre. Pero la actividad pública de los senadores revistió un carácter completamente nuevo, ya que su servicio al estado se consideró cada vez más como servicio al emperador. Los legati Augusti, a la cabeza de las legiones y de las provincias imperiales, así como los restantes funcionarios del estado nombrados por el cesar, como los curadores de las calzadas y vías o los prefectos del erario, asumían su officium como servicio imperial. Más todavía, incluso el consulado —otrora la magistratura por antonomasia de la república aristocrática— pasó a ser conceptuado como una recompensa por los servicios prestados a la persona del cesar: según Frontón, el consulado, valorado al igual que antes como una dignidad extraordinariamente importante, recaía sobre aquellos senadores que se habían distinguido en el servicio al emperador (Ad M. Caes. 1, 3,3). Estas relaciones estrechas entre emperador y orden senatorial tampoco se vieron demasiado alteradas a causa de los conflictos políticos que ocasionalmente estallaban entre alguno de los cesares y grupos concretos de senadores, especialmente con Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón y Domiciano; por lo general, aquéllos se debían al hecho de que el emperador —en parte por temperamento personal, en parte por necesidad política— violaba determinadas reglas de juego en las relaciones entre la monarquía y la nobleza senatorial, muy sensible y consciente en lo tocante a un prestigio que se sabía basado en la tradición.

Mucho más clara todavía fue la nueva_atribución de funciones a los caballeros, que en la República tardía sólo podían ejercer cargos públicos como jueces y oficiales del ejército: a partir de Augusto los cualificados —al término de su carrera de oficiales— accionados como procuratores Augusti para la administración del patrimonio imperial y, en general, para la gestión económica y financiera del imperio. Mediante esta delimitación de funciones quedaron establecidas con precisión, por una parte, las distintas posiciones sociales del orden senatorial y del estamento ecuestre, y, por otra, las diferencias entre los miembros de esos dos órdenes rectores y los restantes grupos sociales. Además, dentro de los propios órdenes superiores la jerarquía social quedó reglamentada de una forma más exacta de lo que hasta ahora lo había estado: la posición de un senador en el seno de su estamento ya no dependía en este momento únicamente de su origen, fortuna y revestimiento de las magistraturas tradicionales, sino también de si a lo largo de su carrera política había sido admitido o no en el servicio imperial; los caballeros se distinguían entre sí por haber ocupado o no cargos estatales y; amén de ello, por el escalón hasta el que habían ascendido en la carrera ecuestre. Por lo demás, la introducción de nuevas jerarquías sociales con el Imperio fue un hecho que no se circunscribió a los estamentos senatoriales y ecuestre; incluso entre los esclavos y libertos se instituyó una nueva estructura jerárquica con la creación de un influyente grupo de cabeza, el constituido por los servi y liberti del emperador.

Si las relaciones sociales en el Imperium Romanum sufrieron cambios, ello fue debido también a que el modelo romano de sociedad se extendió paulatinamente a la mayoría de los países dominados. Con la difusión de las formas de la economía romana al occidente latino y la integración del oriente griego en la vida económica del imperio, también en la mayoría de las provincias se configuró una división social que más o menos venía a responder a la de Italia. La consecuencia de esto fue la de que en adelante las personas de más elevada posición social dentro del estado romano dejaron de identificarse con las capas altas de Italia, como sucedía en la inmensa mayoría de los casos a finales de la República, y empezaron a reclutarse cada vez más frecuentemente entre las primeras familias de las provincias; de igual modo, las capas bajas de las distintas partes del imperio alcanzaron también una cohesión mayor que antes. Como más claramente se puede observar este proceso es en el ascenso de los provinciales hasta las más altas esferas de la administración y el gobierno. Ya bajo la dinastía flavia (69-96) individuos encumbrados de las provincias, sobre todo de Hispania y sur de la Galia, constituían un grupo realmente influyente dentro del orden senatorial. En la persona del emperador Trajano (98-117), que provenía de una familia de colonos itálicos de la Bética, subió al trono el primero de los cesares llegados de provincias, y en el momento de los preparativos para el traspaso de poderes a Trajano éste sólo tenía un concurrente digno de tener seriamente en cuenta, Marco Cornelio Nigrino, también hispano como él. Adriano (117-138), a su vez, era paisano próximo de Trajano y pariente suyo; la familia de Antonino Pío (138-161) procedía del sur de la Galia, la de Marco Aurelio (161-180) nuevamente de la Bética, y durante el gobierno de este último emperador los provinciales consiguieron por primera vez la mayoría en el encumbrado grupo de consulares del orden senatorial[107].

La integración de las provincias y de los provinciales fue estimulada de distintas maneras: mediante el trazado de una extensa red viaria, mediante la introducción de una administración unitaria, mediante la atracción de los provinciales al servicio militar y, sobre todo, mediante la concesión del derecho de ciudadanía romana (para lo que era preciso, fundamentalmente, el conocimiento de la lengua latina), sin que debamos olvidar, por supuesto, el papel jugado en todo ello por la urbanización. El derecho de ciudadanía fue otorgado bien individuos y familias particulares, principalmente de las capas altas Indígenas, bien a comunidades locales enteras. Estamos informados por las Res Gestae Divi Augusti de que en el 28 a. C. había 4.063.000 ciudadanos romanos, de que veinte años después eran 4.233.000 los de esta condición, y de que en el 14 d. C. su número había ascendido a 4.937.000[108]. Tras la política de contención practicada por Tiberio (14-37), bajo Claudio, a quien Séneca echaría en cara el haber concedido la ciudadanía romana a «todos» los griegos, galos, hispanos y britanos (Apocol. 3,3), la cifra de ciudadanos aumentó todavía en un millón aproximadamente (5.984.072 ciudadanos en el año 48, Tac, Ann. 11,25). A partir de los emperadores claudios el derecho de ciudadanía fue otorgado también con mayor generosidad en regiones hasta ahora más bien atrasadas; este proceso fue llevado hasta sus últimas consecuencias por Caracalla (211-217), quien por la Constitutio Antoniniana hizo ciudadanos romanos a todos los habitantes libres del imperio. Al menos para la integración de las provincias occidentales, tuvo aún más importancia el hecho de la urbanización, que se materializó bien en forma de asentamientos planificados en coloniae de legionarios veteranos y ocasionalmente también de proletarios llegados de Roma, bien en el otorgamiento de la autonomía ciudadana a comunidades indígenas como municipia; en el oriente helenístico, que podía preciarse de una larga tradición de desarrollo urbano, sólo fueron fundadas unas pocas ciudades, pero, a cambio, se favoreció la vida de las poleis greco-helenísticas. En la política especialmente activa de urbanización se destacaron, sobre todo, aquellos emperadores que también extendieron la ciudadanía romana a amplios sectores de población, en concreto, Augusto, Claudio, los Flavios, Trajano y Adriano. A mediados del siglo II el rétor griego Elio Aristides podía afirmar que el imperio romano poseía una tupida red de ciudades, y a comienzos de la siguiente centuria Tertuliano pondría de relieve que la totalidad de su territorio estaba abierto a la civilización y por todas partes se dejaban ver comunidades ciudadanas (ubique res publica) [109].

Si reparamos en la existencia de esas más de 1.000 ciudades contenidas en el imperio romano, podremos darnos cuenta de que con ellas estaban sentadas las bases para una asimilación de las nuevas estructuras sociales: la sociedad comprendía, de un lado, a las capas altas, que estaban representadas por quienes eran a la vez élite dirigente de las ciudades y ricos propietarios de los territorios urbanos, y cuyos grupos más acaudalados eran acogidos en el estamento ecuestre y senatorial, y, de otro lado, englobaba a los estratos bajos de la población ciudadana y campesina, cuyos integrantes, bien como personas libres, libertos o esclavos, vivían bajo diversas formas de dependencia social. Naturalmente, este sistema de sociedad distaba de ser algo homogéneo, ya que el desarrollo de las distintas partes del imperio se producía bajo presupuestos locales muy diversos. Ante todo, las capas bajas de la población presentaban sensibles diferencias de una región a otra del territorio romano. Condiciones económicas, urbanas y sociales semejantes a las de Italia (cuyas regiones, a su vez, ofrecían marcados contrastes) se daban realmente sólo en el África del norte romana, en la Hispania meridional y oriental, en el sur de la Galia, en el territorio costero dálmata y —prescindiendo ahora de las diferencias jurídicas y culturales— en Grecia y Macedonia, en el oeste y sur de Asia Menor, así como en la franja litoral de Siria; en resumidas cuentas, en toda la cuenca del Mediterráneo. Generalmente, en las provincias norteñas, como Britania, Galia, Germania, Retia, Nórico, Panonia, Dalmacia interior y Mesia, e incluso en el noroeste de Hispania, el número de las ciudades era más reducido, como también su importancia, y se podría añadir también que la estratificación social presentaba aquí rasgos más simples. Donde más claramente se puede apreciar esto es en el hecho de que durante la época del Principado esos países dieron muy pocos grandes propietarios senatoriales y en ellos no se alojó ninguna masa esclava de consideración (masas de esclavos, con todo, se echan en falta también en grado considerable en las provincias africanas). Una cesura sur-norte en el imperio era ya conocida por los contemporáneos: Vitruvio, por ejemplo, escribiendo a comienzos del Principado, estaba convencido —en vista, sobre todo, de sus diferentes logros de civilización— de que los hombres del sur eran más inteligentes y los del norte más aptos para la guerra (Arch. 6, 1,9 s.). No obstante, también entre provincias contiguas e incluso dentro de una misma provincia (como, v. gr., en Dalmacia entre la franja costera tempranamente urbanizada y el interior retardado) se daban a menudo grandes contrastes estructurales. A pesar de ello, muy pocas eran las áreas del imperio en las que las formas económicas y el modelo de división social romanos apenas hubiesen penetrado, como sucedía en Egipto, que Augusto se arrogó como bien patrimonial y en cuyo territorio el orden social tradicional, con distintas categorías de campesinos y básicamente sin esclavos en la producción agraria, no experimentó prácticamente modificaciones. Contemplado en su conjunto, así, pues, cabría afirmar que el imperio romano estaba presidido por un sistema económico y social unitario en el sentido de que este sistema, diferente según provincias o regiones, o bien se hallaba perfectamente implantado, o, cuando menos, representaba la línea tendencial en el proceso local de desarrollo económico-social, sin que a la vista apareciesen modelos alternativos claros a esa tendencia dominante[110].

La estratificación social

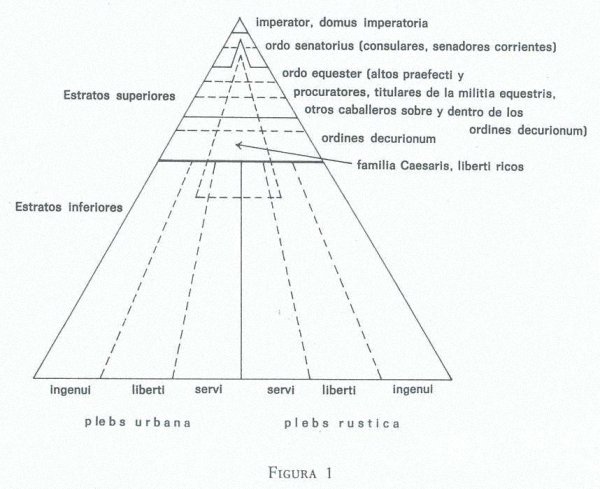

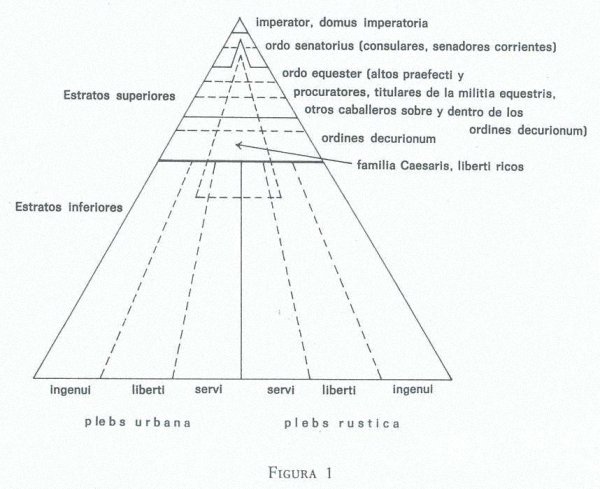

En consonancia con las condiciones en que se operaba su proceso de desarrollo, la sociedad romana del Alto Imperio no se distinguió esencialmente en su estructuración interna de la correspondiente a la República tardía; antes bien, el sistema tradicional de organización social pervivió en sus rasgos más destacados. Como siempre, esta sociedad se descomponía en dos partes fundamentales —de tamaño distinto—, siendo una vez más la línea divisoria entre las capas altas y las capas bajas la que constituía la línea más clara de contraste social. Elio Arístides describió esta división social mediante los binomios rico-pobre, grande-pequeño, egregio-anodino, noble-plebeyo, y, aunque él resaltaba la igualdad de todos los hombres ante la justicia imperial, daba por supuesto que los «mejores» estaban para gobernar y la «masa» para obedecer. La terminología jurídica romana, al menos desde mediados del siglo II d. C., habla, por una parte, de honestiores, es decir, de los poseedores de un status social y económico elevado, con su correspondiente prestigio (condicio, qualitas, facultas, gravitas, auctoritas, dignitas), y, por otra, de humiliores y tenuiores [111].

Cuatro son los criterios que se pueden establecer para incluirse entre los de arriba, y éstos responden aproximadamente a los señalados por Elio Arístides: había que ser rico, tener los más altos cargos y consiguientemente poder disponer de un renombre en el grupo social y, sobre todo —dado que riqueza, puestos elevados y prestigio venían a ser casi lo mismo—, era menester ser miembro de un ordo dirigente, de un estamento privilegiado organizado corporativamente. Sólo aquel que reuniese estos requisitos se integraba plenamente en los estratos superiores de la sociedad, en concreto, prescindiendo de la casa imperial, el ordo senatorius, el ordo equester y, en cada una de las ciudades, el ordo decurionum. No todas estas características definían, en cambio, a los libertos ricos, que en verdad podían ser muy pudientes económicamente, como tampoco a los esclavos y libertos imperiales, quienes no pocas veces junto a su inmensa fortuna poseían también mucho poder, como auténticas eminencias grises, pero que estaban imposibilitados de hallar acogida en los ordines rectores y, por causa de su baja extracción, expuestos al menosprecio general y básicamente empleados tan sólo en funciones subalternas. Por supuesto, tampoco los soldados pertenecían a las capas altas, a pesar de que el ejército —como probaron los acontecimientos del año de los cuatro emperadores— constituía un factor de poder muy considerable (Tac.; Hist. 1,4), y pese a que los integrantes de las ciudades de élite (guardia pretoriana, legiones) gozaban de distintos privilegios. Innegable también resultaba la baja posición social de la plebe urbana de Roma, por mucho que a comienzos de la época imperial hiciese todavía sentir su peso de vez en cuando como factor político de poder. El verdadero obstáculo para una equiparación con los de arriba se ponía claramente de relieve en la interdependencia existente entre pobreza, carencia de poder y privación de las primeras dignidades públicas, así como en la relación directa que se daba entre la escasa consideración social y la existencia al margen de los estamentos privilegiados. De ello se seguía que los componentes de los estratos inferiores venían por lo general —ya que desde luego no era absolutamente siempre así— a coincidir con las fuerzas productoras en los sectores económicos agrario y urbano. La conjugación de una serie de factores decidía una vez más qué personas y cuáles no estaban cualificadas para integrarse en las capas altas de la sociedad. Cabría enumerar aquéllos de la siguiente manera: origen distinguido o humilde, disfrute o carencia del derecho de ciudadanía, libertad personal o esclavitud, adscripción étnica o regional a la población de una u otra parte del imperio, dotes individuales, formación y lealtad a la monarquía[112].

Hasta qué punto se consideraba importante la fortuna personal como criterio de cualificación, lo expresa con gran claridad Trimalción en el Satiricón de Petronio (77): credite mihi: assem babeas, assem voleas; babes, habebens. En realidad, lo determinante aquí no era tanto el dinero en sí mismo cuanto la propiedad fundiaria como fuente principal del mismo; en todo caso, las enormes diferencias que podían prevalecer entre ricos y pobres eran bien manifiestas. La desproporción en el reparto del suelo, incluso entre propietarios, como, por ejemplo, bajo Trajano en las proximidades de Veleia y Beneventum, en Italia, se evidencian en los datos que nos proporcionan las llamadas tablas alimentarias de esas ciudades, según las cuales el 65 por 100 de los propietarios de tierras disponían de parcelas por valor inferior a los 100.000 sestercios, mientras que únicamente el 7 por 100 de los propietarios poseían tierras por valor superior a los 500.000 sestercios y sólo el 3 por 100 por una cuantía por encima del millón de sestercios[113]. Así, pues, la concentración parcelaria en la Italia del Alto Imperio aumentó continuamente, a tal punto que Plinio el Viejo llegaría a hablar de la destrucción de la tierra por parte de los latifundia (N. h. 18,35). Tendencias evolutivas semejantes se produjeron también en las provincias, con especial énfasis en países mediterráneos, como África, donde a mediados del siglo I los predios de seis latifundistas comprendían la mitad del territorio (Plin., loe. cit.). Las mayores fortunas que tenemos documentadas con exactitud ascendían a 400.000.000 de sestercios, tanto para el caso del senador Cneo Cornelio Léntulo a comienzos del Imperio (Séneca, De benef. 2,27), como para el del poderoso secretario general de Claudio, el liberto Narciso (Dio 60, 34,4). Por contra, tenemos constancia de extremos de increíble pobreza, así, v. gr., en Egipto, donde acontecía que 64 familias de agricultores compartían una misma unidad de explotación de una aroura de superficie (2.200 m2), o en donde seis familias se repartían comunalmente un único olivo. En igual medida se diferenciaban también el estilo de vida entre ricos y pobres. Las familias acaudaladas contaban en Roma y en sus fincas campestres con lujosos palacios y villas, que a un Marcial (12,57, 19 s.) evocaban la riqueza de los reyes, con un mobiliario, entre otras muchas cosas, valorado en millones (Plin., N. h. 13,92); sus mujeres lucían joyas tasadas hasta en 40.000.000 de sestercios, como Lolia Paulina, en tiempos de Augusto (Plin., N. h. 9,117 s.). En cambio, los campesinos egipcios, por ejemplo, habitaban apiñados en casas y chabolas primitivas, 10 familias en uno de los casos atestiguados, 42 personas en otro, sin apenas algo que decir que fuese suyo[114]. Las diferencias entre ricos y menesterosos se ponían también de manifiesto en que estos últimos estaban expuestos a humillaciones sociales permanentes, que Juvenal, por ejemplo, denunciaba amargamente (3,126 s. y 5,1 s.). A esto se añadía que los ricos podían hacerse con rapidez más ricos todavía, como un Séneca, que bajo Nerón amasó en cuatro años una fortuna de 300.000.000 de sestercios (Tac, Ann. 13,42), mientras que los pobres, de los que, como reconocía el propio Séneca (Helv. 12,1), se componía la mayoría de la población, sólo en muy contadas ocasiones llegaban a tener la suerte de Trimalción.

Nítidas eran también las líneas de separación entre quienes gozaban de poder e influencia y las masas sometidas. Los puestos más elevados correspondían en exclusiva a los grupos de personas privilegiados: los escalafones más altos de la administración del imperio, así como el mando de los ejércitos y tropas, estaban reservados a los senadores y caballeros, de igual manera que la administración de las comunidades ciudadanas lo estaban a las élites locales agrupadas en los distintos ordines decurionum. Indiscutiblemente constituía un privilegio francamente restringido en la mayor parte de los casos el poder disfrutar de esa posición de poder ejercida desde las supremas magistraturas locales y los senados municipales, como también desde los cargos senatoriales y los menos altos de los ecuestres. Al mismo tiempo, en algún caso se podía llegar a detentar más poder que el ejercido a través de los puestos de responsabilidad encomendados a los ordines rectores, como sucedía con los libertos imperiales, que estaban a la cabeza de la administración palatina, con unas atribuciones en principio subalternas, pero en la práctica de la máxima importancia, situación que ejemplifican mejor que nada los principados de Calígula, Claudio, Nerón y Domiciano; un poder, en fin, al que se podía acceder también mediante el soborno (v. gr., Suet., Otho 2,2), y maniobras de todo género. Al menos durante los mencionados emperadores, que estuvieron en permanente conflicto con la élite del orden senatorial y en parte también con la del ecuestre, las atribuciones del personal cortesano fueron utilizadas conscientemente como contrapeso a la posición de poder de los estamentos dirigentes, aunque con Augusto, Tiberio y Vespasiano, la situación fue considerablemente distinta, y a partir de Trajano la influencia de los libertos imperiales sufrió un fuerte retroceso. Como órgano más importante en el ámbito de lo legislativo seguía prevaleciendo el senado. Por lo demás, eran los senadores y caballeros con más renombre, habida cuenta de sus funciones en la ejecutiva del estado y en la justicia, los que participaban siempre en grado máximo en el poder, bien como miembros del consilium imperial, como gobernadores de las provincias más importantes y comandantes de los ejércitos, bien como prefectos del pretorio y altos funcionarios de la administración; la autoridad imperial era ejercida en gran medida recurriendo a la delegación de poderes a esas personas. Ciertamente, éstas estuvieron siempre controladas y su comportamiento —como el de Plinio el Joven en Bitinia— se guiaba por las indicaciones del cesar. Pese a todo, la posición de poder de que llegaban a gozar, especialmente en el caso de los gobernadores provinciales y de los comandantes de los ejércitos de rango consular, se desprende claramente del hecho de que aquellos emperadores que durante la época del Principado no debían su ascenso al trono a ninguna regulación dinástica precisa, podían con suma facilidad elevarse al mando supremo desde la condición de legado senatorial: Galba fue proclamado emperador como gobernador de la Hispania citerior, Vitelio como general del ejército de la Germania inferior y Vespasiano como comandante en jefe de las fuerzas del ejército expedicionario contra el levantamiento de los judíos. Pero también Trajano fue designado sucesor de Nerva durante su cargo de gobernador de la Germania superior y Adriano alcanzó el poder imperial tras la muerte de Trajano ejerciendo como legado de las fuerzas expedicionarias contra los partos. De gran poder disponían asimismo los prefectos del pretorio, y un ejemplo muy especial de ello nos lo brinda la posición de fuerza que llegó a tener Lucio Elio Sejano con Tiberio.

Todavía más perceptible resulta la diferenciación entre las capas altas y bajas de la población en lo tocante al predicamento o prestigio social de que disfrutaban sus integrantes. En las categorías jurídicas de honestior y humilior, cada vez más impuestas por el uso, se expresan de manera muy elocuente esas barreras sociales. Los «mejores», por razón de privilegios escritos y no escritos, eran tratados con especial respeto por parte de los estratos inferiores, como también por el propio estado. Según una disposición de Vespasiano, un senador no podía ser ofendido ni siquiera por un caballero y, caso de ser éste el agraviado, quedaba autorizado a lo sumo a devolver la ofensa por mediación de un miembro del primer orden, ya que la dignitas que se le reconocía al primero y al segundo de los órdenes no era la misma (Suet., Vesp. 9,2). Las personas distinguidas eran objeto de particular reverencia por parte de la masa (v. gr., Tac, Ann. 3,23), y las crecientes prerrogativas en materia de derecho penal disfrutadas en el siglo II d. C. por «los de mayor dignidad» contradicen la afirmación de Elio Arístides sobre la igualdad de todos los grupos de población ante la justicia: sin ir más lejos, los veteranos y decuriones estaban protegidos contra los castigos humillantes; los componentes del estamento ecuestre que cometían actos delictivos por los que una persona corriente se vería condenada a trabajos forzados, habían tan sólo de marchar al exilio; los senadores culpables de un crimen capital estaban libres de la pena de muerte y debían únicamente retirarse al exilio. El resto de los mortales, por el contrario, quedaba sujeto a todas las severidades del derecho penal romano, en concreto a la flagelación y a la tortura, a los trabajos forzados, a la condena en el circo a los combates con fieras y de gladiadores, o a la pena de muerte por crucifixión; por lo demás, las ofensas cometidas por un hombre corriente contra una persona ilustre se castigaban con especial dureza[115]. A esto se unía además la marcada conciencia estamental de los círculos más elevados. Tácito, por ejemplo, llegaría a condenar muy especialmente el adulterio cometido por Livia, la nuera de Tiberio, con el prefecto del pretorio, Sejano, un caballero de Volsinii, habiendo como había entre ambos diferencias de rango estamental: por sus relaciones con un «municipal» aquella dama había mancillado no sólo el buen nombre de sus antepasados, sino también el de sus descendientes (Ann. 4,3).

Hasta la aparición del status privilegiado de los libertos ricos y del personal de palacio acaudalado e influyente, se puede decir que el disfrute de una posición social elevada en la época del Principado equivalía a pertenecer a uno de los ordines privilegiados: dicha adscripción —según lo elevado del rango en la jerarquía del orden senatorial, ecuestre y decurional— coincidía en gran medida con una posición social privilegada, en la que coexistían fortuna, altos cargos y prestigio. Esto significaba que uno no se convertía automáticamente en miembro de las capas sociales dirigentes por el mero hecho de reunir una serie de requisitos sociales, como, por ejemplo, sucede en nuestra moderna sociedad de clases al conseguirse una determinada fortuna, una profesión acreditada o un lugar elegante de residencia; la entrada en un orden tenía lugar previa realización de un acto formal y la nueva identidad quedaba realzada por las insignias y títulos del estamento correspondiente. El hijo de un senador se convertía «automáticamente» él mismo en senador, dado que este rango desde Augusto era por principio hereditario y, al igual que los miembros adultos del orden, tenía derecho al título de clarissimus (a éste respondía el de clarissima en las mujeres e hijas de senadores). «Hombres nuevos», con todo, fueron admitidos en este orden por el emperador, que les entregaba —caso de no haber sobrepasado todavía los 27/28 años— el latus clavus, la franja ancha de púrpura para el vestido, como símbolo de su estamento, y estando en cuya posesión podían aspirar ya a los cargos senatoriales inferiores; tratándose, en cambio, de hombres de más edad y en atención a su rango superior, eran incluidos por el emperador en un grupo de senadores que habían ejercido ya como magistrados. El ingreso de caballeros en su orden se producía cuando el cesar les concedía el equus publicus, después de lo cual tenía lugar en muchos casos la investidura de los cargos del servicio ecuestre; lucían entonces como insignias de su estamento la franja estrecha de púrpura en la túnica, el angustus clavus, así como el anillo de oro, y ostentaban además el título equo publico o eques Romanus. En el orden decurional de cada ciudad se hacía entrar al individuo mediante la toma de posesión de una magistratura municipal o al menos por medio de la inscripción oficial en la lista de decuriones (album decurionum). Con iguales formalidades se procedía a la exclusión de cualquiera de los órdenes, hecho que representaba una auténtica degradación social (v. gr., Tac, Ann. 12,59). Se imponía así una concepción corporativa de las capas altas de la sociedad, hasta el punto de estar perfectamente controladas la inserción y ubicación en cualquiera de ellas; y de este modo se preservaba celosamente el orden jerárquico de la sociedad.

Entre los factores que determinaban si un particular pertenecía a los estratos superiores privilegiados o a los más humildes de la sociedad romana ha de mencionarse en primer término —por tratarse la de esta sociedad de una estructura aristocrática— el origen de la persona. La posición social alcanzada en su día por la familia era la mayoría de las veces hereditaria, y así resultaba por principio la pertenencia al estamento senatorial durante tres generaciones; con frecuencia, al menos como cuestión de hecho, la adscripción al orden ecuestre, y al decurionato municipal en la gran generalidad de los casos claramente desde el siglo II. Los cesares alentaron conscientemente esta continuidad en la composición de los ordines dirigentes, como ya lo había hecho Augusto (v. gr., Dio 55, 13,6), por ejemplo, prestando ayuda financiera a senadores empobrecidos, con el objeto de que éstos pudiesen certificar el mínimum prescrito de fortuna para seguir perteneciendo a dicho estamento. De todas formas, la sociedad romana no se configuró nunca como un sistema de castas, pues la capacidad personal fue siempre valorada, e individuos como Juvenal sometieron a crítica el principio de la nobleza de sangre (8,1 s.). Todo ello no cambiaba, sin embargo, el hecho de que el joven vastago de una familia distinguida apenas precisaba hacer algo para conservar la posición heredada: incluso las más altas dignidades podían «merecerse» sola generis claritate (Plin., Paneg. 58, 3). Así, pues, básicamente cualquier senador hijo de padre de rango consular (o con más antepasados consulares), al menos en la época de los Antoninos era admitido en el consulado, un cargo fundamental para adquirir el máximo de prestigio social y por el que en vano suspiraban muchos otros senadores; y aquel cuyo padre había gozado de la posición especialmente bien reputada de cónsul ordinarius (como cónsul epónimo del año), poseía él mismo un derecho implícito a ese mismo privilegio[116]. Por contra, un origen bajo constituía siempre una mancha, es decir, el humiliore loco natus veíase indefectiblemente perjudicado y el homo novus que llegaba a los estamentos más elevados había de vencer fuertes resistencias sociales a base de industria velfortuna (Tac, Ann. 3,55).

La posición social del individuo estaba además enormemente condicionada por la situación jurídica en la que se encontraba. Sólo a los ciudadanos, en los que todavía Elio Arístides veía una minoría privilegiada, correspondían los derechos imprescindibles, según los criterios romanos, para aspirar a un status elevado (lo cual no era obstáculo para que en comunidades privadas de la ciudadanía romana, v. gr., en laspoléis griegas, sobresaliesen también entre sus vecinos ricas e influyentes personas carentes de tales derechos). Pero con ello no está dicho todo. Incluso entre los propios ciudadanos del estado romano se daban dos categorías distintas, a saber, la de los ciudadanos de pleno derecho (cives Romani) y la de los «ciudadanos a medias» de las comunidades de derecho latino (ius Latii). En estas últimas comunidades, en las que o bien los magistrados solamente o también los decuriones disfrutaban de la plena ciudadanía romana, sus habitantes se diferenciaban de los ciudadanos que lo eran plenamente por la carencia de determinados derechos. Dejando ahora de lado a los puestos subalternos, eran sólo ciudadanos romanos los que tenían acceso tanto a los cargos adscritos al servicio del estado como a los de la administración de las ciudades, bien que fuesen éstas municipios o colonias; únicamente ellos eran los llamados a prestar el servicio militar relativamente bien considerado en las legiones romanas y sólo ellos disponían de distintos privilegios de derecho privado, entre los que cabría citar la transmisión de bienes mediante testamento legal. Cierto es que la fortuna, la influenciael predicamento sociajno se desprendían automáticamente de la posesión del derecho de ciudadanía, pero no cabe duda de que en líneas generales las preferencias estaban por el ciudadano antes que por el que no lo era (peregrinus).

Igualmente decisiva podía ser una ulterior diferenciación en la condición jurídica del individuo, consistente en si disfrutaba de libertad personal, por ingenuidad o manumisión, o si como esclavo sólo era en lo esencial propiedad de otro. El sujeto privado de libertad se hallaba a menudo expuesto a malos tratamientos, no podía elegir libremente su profesión ni su lugar de residencia, sus posibilidades de hacerse con un peculio personal estaban de antemano muy limitadas, y, como no fuesen ocupaciones subalternas (por ejemplo, policía urbana, administradores del archivo público, funcionarios de aduanas, etc.), se hallaba incapacitado para desempeñar funciones públicas. Pero también el liberto se encontraba frecuentemente en inferioridad de condiciones frente al ingenuo; la jerarquía de los ingenui, liberti y servi, tenía tanta importancia que Marcial aconsejaba que en los asuntos de amor se prefiriese una mujer nacida libre a una manumisa, y ésta a una esclava, a menos que la esclava destacase por su belleza (3, 33,1 s.). Hasta qué punto suponía una mancha para una familia, incluso transcurridas generaciones, el tener un origen esclavo, es algo que podemos calibrar perfectamente por una serie de disposiciones imperiales: Tiberio llegó a prohibir que los hijos de los libertos alcanzasen el rango ecuestre (Plin., N. h. 33,32); Claudio autorizó el ingreso del hijo de un liberto en el senado sólo una vez que éste hubiese sido adoptado por un caballero romano (Suet., Cl. 24,1), y Nerón declaró incluso prohibido este procedimiento (Suet., Ñero 15,2). Hasta los más poderosos libertos imperiales eran despreciados como «esclavos» por los romanos distinguidos, aunque estos últimos acostumbrasen bastante a menudo a conducirse servilmente ante ellos (v. gr., Tac. Ann. 14,39). Un nacimiento libre, así pues, constituía en términos generales una posición de partida incomparablemente más ventajosa.

Por añadidura, no era en modo alguno cosa irrelevante de qué parte del Imperium Romanum procedía el individuo y a qué pueblo pertenecía. En principio, la sociedad romana, incluso en sus posiciones de cabeza, estaba abierta desde siempre a los alieni y externi, como manifestaba el propio emperador Claudio (ILS 212); Elio Arístides, por su parte, destacaba en su Discurso a Roma (60) que en todas las partes del imperio, y tan por igual en occidente como en oriente, podían encontrarse personas egregias y cultivadas. En lo referente a las capas más extensas de la población, Trajano explicaba que nulla provincia est, quae non et peritos et ingeniosos homines habeat (Plin., Ep. 10, 30,3). Con todo, determinados privilegios que venían de antiguo, al igual que ciertos prejuicios arraigados en la opinión pública romana, sólo de una forma lenta y ni aun totalmente pudieron ser borrados a lo largo del Imperio[117]. Al menos con los primeros cesares, se daba todavía por supuesta la primacía de Italia y los itálicos. Así, Tiberio reconocía explícitamente que Italia, debido a la importación de bienes de las provincias, disfrutaba de una posición privilegiada (Tac, Ann. 3,54), y de ahí que las medidas de Claudio en el sentido de integrar mejor a los provinciales mediante el otorgamiento de la ciudadanía y la admisión en el senado, chocaran con las críticas de los círculos conservadores. A partir de las reformas efectuadas por este príncipe, las actitudes discriminatorias, al menos frente a los habitantes de las provincias latinas, se redujeron considerablemente (cf., v. gr., Tac, Hist. 4,74, acerca de la paridad de derechos de los galos), si bien determinados prejuicios como el de] carácter colérico de los galos o el de la falta de palabra de los africanos, no desaparecieron hasta la época bajo-imperial. Ante los habitantes de la mitad oriental del imperio, que al romano resultaban extraños por el empleo de la lengua griega y, sobre todo, por el cultivo de costumbres consideradas como no romanas, persistían más tenazmente las viejas prevenciones. Juvenal, por ejemplo, aunque descendiente de liberto, miraba con profundo desprecio a los caballeros de Asia Menor (7,14 s.), y no parecía sentirse a gusto en una Roma rebosante de sirios, como si el Orontes desembocase en el Tíber (3,60 s.). Con igual desdén se expresaba Marcial acerca de los capadocios y los sirios (10, 76,1 s.). Muy extendidos estaban los prejuicios contra los judíos y, particularmente, contra los egipcios, quienes todavía en época bajo-imperial eran tachados de codiciosos, indisciplinados, ligeros de juicio e impredecibles (p. ej., SHA, Q 8,1 s.). Tales concepciones discriminatorias frente a algunas minorías tenían a su vez evidentes consecuencias sociales. Era, en efecto, extremadamente infrecuente que judíos alcanzasen los más altos honores, como sería el caso bajo Nerón y Vespasiano de Tiberio Julio Alejandro, un caballero de Alejandría de Egipto que había apostatado de su fe judía; en este mismo orden de cosas, tampoco debería olvidarse que el primer senador egipcio en sentido estricto, Elio Coerano, entró en el orden senatorial una vez transcurridos más de dos siglos desde la transformación de su país en territorio romano.

No por esto dejaban de tener importancia la valía y el rendimiento puramente personales, la habilidad, la formación o los servicios políticos, pero la influencia de todo ello a la hora de determinar la posición social del individuo tenía sus limitaciones. Las ventajas de tipo personal que podían reportar el talento en las finanzas y una tenaz dedicación a los negocios nos lo muestra mejor que nada la legendaria fortuna que Trimalción, pese a los reveses sufridos, llegó a amasar. Los médicos, por ejemplo, que a menudo eran de origen servil, acumulaban no pocas veces enormes sumas de dinero con sus honorarios, como Publio Decimio Eros Mérula, un liberto de Asisium, que, tras haber realizado considerables donaciones públicas, aún dejó una fortuna de unos 800.000 sestercios (ILS 7812). El conocimiento del derecho constituía una valiosa ayuda para escalar hasta los puestos de mayor responsabilidad, como en el caso del senador Salvio Juliano, un «hombre nuevo» de África de mediados del siglo II, quien ya ejerciendo de cuestor recibiría de Adriano el doble de sueldo como gratificación a su doctrina (ILS 8973). Entre los senadores más prominentes se encontraban brillantes oradores y abogados, como Plinio el Joven y —especialmente en Oriente— filósofos, cual un Herodes Ático y numerosos nombres más[118]. A propósito de dos relevantes senadores de la época flavia, Tito Eprio Marcelo y Quinto Vibio Crispo, hacía observar Tácito que partiendo de bajas y modestas condiciones, sine commendatione natalium, sine substantia facultatum, tan sólo por su oratoria eloquentia, consiguieron ascender hasta los potentissimi civitatis (Dial. 8,2 s.). Los servicios políticos y militares prestados al emperador y la probada lealtad en tales cometidos podían ser de una trascendencia decisiva, especialmente en momentos de crisis política interna. Lucio Tario Rufo, por ejemplo, cónsul bajo Augusto, se elevó desde la infima natalium humilitas, presumiblemente de ser un antiguo marinero liburnio, hasta el vértice rector de la sociedad romana, y ello por su señalada actuación en la batalla de Actium; Vespasiano, en fin, haría entrar en el orden senatorial como mínimo a los 20 caballeros romanos que en el año 68 le prestaron un decidido apoyo[119].

En efecto, el meritum individual podía modificar y disminuir la importancia de otros factores en la fijación de la posición social, pero ello no quiere decir en absoluto que estos últimos resultasen ya inoperantes. La habilidad en el mundo de los negocios no desempeñaba la función capital que tiene en una sociedad industrial moderna: Trimalción no sería capaz de vencer las barreras sociales definitivas por causa de su origen no libre. Lo mismo cabría afirmar acerca de la educación. Se trataba en general de una condición previa para alcanzar un status social elevado y en una carrera política resultaba extremadamente útil. Pero una formación superior no borraba tampoco el estigma del nacimiento esclavo, y ello explica que tanto el médico Mérula como el empresario Trimalción quedasen excluidos de los ordines privilegiados. Por añadidura, eran pocos los ámbitos del saber auténticamente rentables desde un punto de vista político, caso del derecho y la oratoria, que pudiesen acarrear efectivamente grandes ventajas sociales. Con todo, aun aquí habría matices que señalar y barreras que recordar. Los podemos calibrar perfectamente si pensamos en que con Domiciano el puesto de profesor de retórica era considerado suficientemente bueno para un senador, sólo que para un senador excluido de su orden (Plin., Ep. 4,11,1 s.). Unicamente en el servicio político y militar al emperador contaban de manera decisiva los méritos y rendimientos personales (Plin., Paneg. 70,8), sin que por ello quedase anulado el origen ilustre del sujeto. Esta ambivalencia era muy característica del orden social romano: persistía, por un lado, el principio aristocrático de la preeminencia en virtud del nacimiento noble y, en términos generales, la determinación del status social por la cuna, pero al mismo tiempo se ofrecía también un margen de juego a las cualidades y ambiciones del individuo. Que de este modo se hacían sentir en los grupos dirigentes de la sociedad romana diferencias cualitativas de gran importancia, es algo de lo que Tácito era ya consciente.

El orden senatorial

Desde comienzos del Imperio el ordo senatorius cerró sus filas más estrechamente de lo que lo había hecho durante la República tardía. En época del segundo triunvirato el número de senadores se había incrementado a más de 1.000; tras una depuración del senado de sus elementos «indignos», Augusto fijó la cifra de miembros de este órgano en 600[120]. Esta cantidad apenas conoció cambios de consideración en las dos centurias siguientes, y tanto menos podía sufrirlos cuanto que cada año sólo 20 eran los senadores que como vigintiviri iniciaban una carrera política senatorial, es decir, que podían ingresar en calidad de quaestores en el senado. Es verdad que a tales personas se añadieron también antiguos caballeros —así ocurrió con Vespasiano y el hecho se repetiría de forma continuada a partir de Domiciano—, caballeros que eran asimilados en el estamento senatorial al rango de excuestor o a otro superior, de forma tal que el número de senadores pudiera haberse visto ligeramente aumentado desde finales del siglo I; pero, aun así, cabe señalar que al término de la segunda centuria este grupo no sería muy superior a los 600. Por consiguiente, el orden senatorial se configuró siempre como un estamento numéricamente muy reducido y exclusivista. De importancia para su cohesión e integridad fue también el hecho de que sus límites por abajo, en sus confines con el orden ecuestre, quedaron mejor precisados que antes[121]. A finales de la República y en parte todavía con Augusto, las líneas de separación entre los estamentos senatorial y ecuestre eran fluctuantes: el hijo de un senador poseía en principio el rango de caballero; a los cargos senatoriales podían presentarse tanto los vastagos de los patres como los de los equites; había incluso algunas funciones que podían encomendarse por igual a un senador o a un caballero, sin que a uno o a otro se le exigiese mudar de orden por ello. Augusto trazó unas fronteras más precisas. A los hijos de senadores se les hizo ingresar formalmente en el ordo senatorius (Suet.; Aug. 38,3; vid. Dig. 23, 2,44) y distanciarse así de los caballeros propiamente dichos; además, la fortuna mínima exigida para un senador, que anteriormente se había mantenido igual a la del caballero con una suma de 400.000 sestercios, fue establecida —entre el 18 y 13 a. C.— en 1.000.000 (Dio 54, 17,3 y 54, 26,3 s.). La diferenciación entre los integrantes de uno y otro estamento se vio definitivamente regulada por una reforma de Calígula en el año 38 (Dio 59, 9,5): un caballero que alcanzase un cargo senatorial o al que se le autorizase llevar la franja ancha de púrpura como distintivo del orden senatorial, entraba desde entonces a formar parte de iure del primer estamento y renunciaba automáticamente a todos sus vínculos formales con su antiguo grupo. En virtud de este desarrollo institucional también los cargos senatoriales y ecuestres quedaron definitivamente deslindados.

La fortuna efectiva de la mayoría de las familias senatoriales superaba ampliamente el censo mínimo prescrito. Su riqueza provenía en un pequeño porcentaje del préstamo dinerario, de la venta de productos manufacturados y de los haberes percibidos como funcionarios senatoriales de la administración imperial (el sueldo máximo anual, el del procónsul de África y Asia, importaba 1.000.000 de sestercios). Decisivas, en cambio, eran sus fuentes de ingresos de tipo agrícola. Todo senador era al mismo tiempo gran propietario. Muchos de ellos poseían fincas tanto en Italia como en las provincias: una vez que el número de senadores provinciales hubo crecido considerablemente, el emperador Trajano introdujo la obligación para los senadores de que un tercio de su fortuna quedase invertida en bienes raíces en Italia, con el objeto de que ellos hiciesen de ésta y de Roma su verdadera patria (Plin., Ep. 6,19?1 s.). El patrimonio de Plinio el Joven, que había levantado su fortuna a base de herencias y matrimonios, a más de préstamos a interés, así como actuando de administrador de colosales herencias, consistía casi exclusivamente en tierras (sum quidemprope totus inpraediis, Ep. 3, 19,8); sus predios se hallaban en los alrededores de su ciudad natal, Comum, en el norte de Italia, y también en la región de Tifernum Tiberinum, en Umbría. Aunque estaba en condiciones de subvenir a las necesidades de sus paisanos y personal de servicio con obsequios en dinero, nada desdeñables, no se puede decir que perteneciera al grupo de senadores más ricos; el total de su fortuna cabe evaluarla en unos 20.000.000 de sestercios. En realidad, había familias senatoriales considerablemente más acaudaladas (vid. p. 149) y, sobre todo en Oriente, sus dispendios en munificencia pública no pocas veces alcanzaban cantidades astronómicas. Así, el padre de Herodes Ático calificaba de pequenez el regalo de 4.000.000 denarios para el abastecimiento de aguas de Troya, mientras que a los ciudadanos de Atenas los obsequiaba regularmente con dinero, carne para los sacrificios y vino; el hijo —más precisamente llamado Tiberio Claudio Ático Herodes—, junto a numerosas donaciones que hizo en Grecia, Epiro e Italia, mandó levantar en Atenas el estadio de mármol y el Odeón, en Corinto ordenó la construcción de un teatro, en Delfos de un estadio y en Olimpia de un acueducto[122].

La riqueza y su corolario natural de liberalidad y lujo en el vivir no eran sólo características de los senadores, sino igualmente de numerosos caballeros y además de los grupos de élite entre los libertos. Se comprende, entonces, que fuesen menos de naturaleza económica y más de tipo social, jurídico, político e ideológico, los factores que animaban entre los componentes del primer orden los sentimientos de solidaridad y exclusivismo. Inmersos en una maraña de matrimonios, de relaciones familiares complicadas por las adopciones, y de amistades, muchos senadores llegaban a quedar vinculados entre sí. Nada mejor para ilustrar la amplitud de estos contactos que la correspondencia de Plinio el Joven o de Marco Cornelio Frontón, o la costumbre de muchos senadores de adoptar los nombres de parientes; la «plusmarca» de polionomía la estableció Quinto Pompeyo Senecio, cónsul del año 169, cuya nomenclatura completa ofrece un total de 38 nombres[123]. Importante asimismo era el hecho de que las funciones estatales de los senadores eran todas de una misma índole. Ello se debía, por un lado, a la naturaleza de sus cargos, que exigían una preparación como jurista, funcionario de la administración y jefe militar, y, por otro, a su privilegio de poder participar en las deliberaciones del senado y de influir en las decisiones de este órgano, para lo cual se hacía necesaria la misma experiencia que para el ejercicio de los cargos senatoriales. Consiguientemente, uniforme era también la educación con que contaban los senadores: los hijos de éstos se formaban en la jurisprudencia, la oratoria y el arte de la guerra fundamentalmente merced a una instrucción puramente privada, en familia y en el círculo de parientes, así como en el desempeño de los puestos senatoriales inferiores, lo que no era obstáculo para que algunos jóvenes con talento e inquietudes sumasen a todo ello conocimientos a fondo de historia, literatura y filosofía [124].

Este sistema educativo obligaba al mismo tiempo al senador para con los ideales del estado romano y para con las tradiciones de su propia familia; de esta manera, se inculcaba en la mayoría de los miembros del primer estamento un modo de pensar y actuar uniforme. El talante senatorial se expresaba orgullosamente en la consciencia de pertenecer al orden más ilustre (amplissimus ordo) y paralelamente también en la convicción de que cualquier senador que reuniese plenamente las condiciones para ser miembro de su estamento, podía tenerse por no inferior a ninguna otra persona, como Aufidio Victorino lo afirmaba de su suegro Fronto, al decir que era omnium optimarum artium praecipuus vir (De nep. amisso 2,3). A ese mismo talante corespondía además la entrega al servicio del estado romano (Plin., Ep. 4, 23,3) o, cuando menos, la aspiración a una carrera política, aunque también la pretensión de ver recompensados los esfuerzos y peligros propios del ejercicio de los altos destinos con un no menos alto nivel de vida (Tac, Ann. 2,33). Todos esos factores hacían arraigar entre los senadores un espíritu de solidaridad que no desaparecía por muchas rivalidades y roces que se diesen entre los particulares, las familias o los grupos. Como decía Juvenal, cuando la casa de un noble era pasto de las llamas, la tristeza invadía a toda la aristocracia y todos acorrían a los perjudicados, mientras que si se trataba de un simple mortal nadie se movilizaba en su ayuda (3,209 s.).

Esa cohesión del estamento senatorial resulta tanto más digna de nota cuanto que el ordo senatorius era bastante heterogéneo en su composición interna y a lo largo de la época del Principado quedaría sujeto a permanentes fluctuaciones. Muchos matrimonios del círculo de la nobleza senatorial carecían de descendencia; y en nada cambiaban esta situación los privilegios otorgados a los padres de tres hijos. En tiempos de los emperadores adoptivos, uno, a lo más, de cada dos de los senadores de rango consular contaba con un hijo adulto que pudiese seguir los pasos de su padre[125]. Esto significaba que de las familias senatoriales existentes en un determinado momento sólo la mitad sobrevivía en la siguiente generación. El tributo de sangre que hubo de pagar este estamento bajo Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, durante el año de los cuatro emperadores y con Domiciano, tornó aún más exiguas las filas de los senadores. Mientras que al término de la República eran todavía unas 50 las familias del más rancio abolengo que podían vanagloriarse de descender de «los antepasados tróvanos» de los romanos (Dion. Hal. 1, 85,3), en época del emperador Claudio sólo unos pocos linajes se tenían por verdaderamente antiguos (Tac, Ann. 11,25). Estimaba Apuleyo (Flor. 8), a mediados del siglo II, que al incontable número de hombres normales y corrientes correspondía sólo el de unos pocos senadores, pero que a su vez al de estos últimos tocaba únicamente un puñado de nobiles. A finales de esa centuria, Manió Acilio Glabrio (supuestamente cónsul en el 173) pasaba por el senador más distinguido en razón a la línea de sus antepasados, pues su árbol genealógico se remontaba hasta Eneas (Herod. 2, 3,4) y su familia había ya dado un cónsul en el 191 a. C.[126]. Dadas estas circunstancias, resultaba inevitable que el estamento senatorial experimentase un permanente rejuvenecimiento a base de homines novi.

Los «hombres nuevos» jugaron un papel muy importante en el seno del ordo senatorius durante el Principado. Ya con Augusto no pocos homines novi, tan poderosos como Marco Vipsanio Agripa o Tito Estatilio Tauro, alcanzaron gran relevancia en la capa dirigente senatorial; a partir de Vespasiano —él mismo un homo novus—, estos individuos representaban la mayoría de aquellos senadores a quienes los más importantes cargos de la administración imperial, mandos militares y gobiernos de las provincias imperiales, les eran encomendados[127]. A su vez, eran a menudo estos homines novi, como ya en su día ocurriera con Catón o Cicerón, quienes mejor asumían y exponían el ideario de su nuevo círculo social, con el que ellos se identificaban plenamente; Tácito o Plinio constituyen los mejores ejemplos de ello. El que este tipo de personas estuviesen sobrerepresentadas en el vértice dirigente del estamento senatorial, ha de ser atribuido a la combinación de dos factores: por un lado, el homo novus, seleccionado desde un primer momento en función de sus espléndidas cualidades para ser miembro del estamento principal, buscaba por lo general con denodado esfuerzo verse plenamente integrado en la aristocracia romana a base de prestar grandes servicios en la administración del estado; por otro lado, y debido a esto, eran decididamente favorecidos por el cesar, ya que mediante su estrecha vinculación a la casa imperial servían como leales puntales a la monarquía.