Un cambio inesperado se había producido en la situación. ¿Cuáles serían sus consecuencias? Después de haber permanecido inmóviles cerca del punto de intersección del meridiano 39 y del paralelo 89, la corriente nos arrastraba hacia el polo… Al primer sentimiento de alegría acababa de suceder todo el espanto de lo desconocido…

Solamente, tal vez, Dirk Peters se regocijaba ante la idea de haber tomado de nuevo el camino en el que se empeñaba en que encontrarían las huellas de su pobre Pym. ¡Qué otras ideas pasaban por la imaginación de sus compañeros!

—En efecto: el capitán Len Guy no tenía esperanza ninguna de recoger a sus compatriotas. No cabía duda de que William Guy y sus cinco marineros hubiesen abandonado la isla Tsalal desde hacía menos de ocho meses…; pero ¿dónde se habían refugiado? En treinta y cinco días habíamos franqueado una distancia de unas 400 millas sin haber descubierto nada. Aunque hubieran llegado al continente polar, al que mi compatriota Maury, en sus ingeniosas hipótesis, atribuye 1000 leguas de extensión, ¿qué parte de este continente hubiéramos elegido para teatro de nuestras investigaciones? Además, si la mar baña este extremo del eje terrestre, ¿no habrían sido los sobrevivientes de la Jane devorados por los abismos que una helada costra iba a cubrir bien pronto?

Perdida, pues, toda esperanza, se impuso al capitán Len Guy el deber de llevar a su tripulación hacia el Norte, a fin de franquear el círculo antártico mientras la estación lo permitía y éramos arrastrados al Sur.

Después del primer movimiento de que he hablado, la idea de que la deriva arrastraba al ice–berg en aquella dirección hizo que el espanto recobrara su imperio.

Téngase presente esto: que si no habíamos naufragado no era menos preciso resignarse a una larga invernada, renunciar a la probabilidad de encontrar uno de los balleneros que se dedican a la pesca entre las Orkneys y la Nueva Georgia y las Sandwich.

Al choque que había puesto a nuestro ice–berg a flote, inmensos objetos fueron lanzados a la mar. Los pedreros de la Halbrane, sus anclas, sus cadenas, una parte de la arboladura. Pero en lo que se refiere, al cargamento, gracias a la precaución tomada el día anterior de almacenarle, las pérdidas podían ser consideradas como insignificantes. ¿Qué hubiera sido de nosotros de perderse todos nuestros víveres en el abordaje?

De los ensayos practicados por la mañana, el capitán Len Guy dedujo que nuestra montaña de hielo descendía hacia el Sudeste.

Así, pues, ningún cambio se había efectuado en lo que se refería a la dirección de la corriente. En efecto: las otras masas movientes no habían cesado de seguir esta dirección, y una de ellas era la que había chocado sobre el flanco del Este. Al presente, los dos ice–bergs no formaban más que uno solo, que andaba con velocidad de dos millas por hora.

Lo que merecía reflexión era la persistencia de la corriente, que, desde el banco de hielo, arrastraba las aguas de aquella mar Ubre hacia el polo austral. Si, conforme con la opinión de Maury, existía un vasto continente antártico, ¿la referida corriente le rodeaba, o este continente, separado en dos partes por un estrecho, ofrecía salida a tales masas líquidas, y también a las masas flotantes que arrastraban en su superficie?

En mi opinión, no tardaríamos en salir de dudas sobre este punto; caminando con velocidad de dos millas, bastarían treinta horas para tocar en el punto donde se reúnen los meridianos terrestres.

En cuanto a si la corriente pasaba el polo, o si se encontraba allí tierra en la que podríamos acostar, era otra cuestión.

Y como yo hablara de esto con el contramaestre, me respondió:

—¡Qué quiere usted, señor Jeorling; si la corriente pasa el polo, pasaremos con ella, y si no pasa no pasaremos! No somos dueños de ir donde nos plazca. Un témpano no es un navío; y como carece de velamen y de timón, va donde la deriva le lleva.

—Convengo en ello, Hurligueriy. Por eso pensaba que embarcándose dos o tres en la canoa.

—¡Siempre esa idea!…

—Siempre, porque, si hay tierra en alguna parte, ¿no es posible que los hombres de la Jane…?

— ¿Hayan llegado a ella… a 400 millas de la isla Tsalal?

—¡Quién sabe, contramaestre!

—Sea; pero permítame usted que le diga que esos razonamientos estarán en su punto cuando la tierra aparezca, si es que aparece. Nuestro capitán verá lo que conviene hacer, recordando que el tiempo apremia. No podemos permanecer mucho en esos parajes, y bien mirado, nada importa que el ice–berg no nos lleve ni hacia las Falklands ni hacia las Kerguelen, si logramos salir por alguna otra parte. Lo esencial es haber franqueado el círculo polar antes que el invierno le haya hecho infranqueable.

Hay que convenir en que las palabras de Hurligueriy estaban inspiradas por el sentido común.

Mientras se ejecutaban los preparativos, conforme a las disposiciones dictadas por el capitán Len Guy y vigiladas por el lugarteniente, subí varias veces a la cima del ice–berg. Allí, sentado en la extremidad, no cesaba de recorrer el horizonte con ayuda del anteojo. De vez en cuando la línea circular de aquel se interrumpía al paso de una montaña flotante o se ocultaba tras las brumas.

Desde el sitio que yo ocupaba, a una altura de 140 pies sobre el nivel del mar, estimaba en más de 12 millas el campo de mi mirada. Hasta entonces ningún lejano contorno se dibujaba en el fondo del cielo.

En dos ocasiones el capitán Len Guy se izó hasta aquella cima con el objeto de tomar altura.

El resultado de la observación el 30 de Enero fue el siguiente:

Longitud, 67° 19' Oeste.

Latitud, 89° 21' Sur.

De esta observación se deducía una doble conclusión.

La primera era, que desde nuestra última posición en longitud, la corriente nos había arrastrado unos 20° al Sudeste.

La segunda, que el ice–berg no se encontraba más que a unas 40 millas del polo austral.

Durante aquel día la mayor parte del cargamento fue transportado al interior de una ancha quebradura que el contramaestre había descubierto en el flanco Este, donde en caso de nuevo choque, cajas y barriles estarían en seguridad. En lo que se refiere al hornillo de la cocina, nuestros hombres ayudaron a Endicott para que la instalara entre dos bloques, de forma que quedase bien sujeta, y amontonaron en la proximidad varias toneladas de carbón.

Estos trabajos fueron ejecutados sin queja ni murmullo. El silencio estaba restablecido en la tripulación; verdad que el capitán ni el lugarteniente mandaban nada que no se debiese hacer y sin retrasos. Pero andando el tiempo ¿no volvería el abatimiento a hacer presa en nuestros hombres? El que la autoridad de los jefes no fuera aun menospreciada ¿significaba que no lo fueran pasados unos días? Claro es que podría contar con el contramaestre, con Hardie ya que no con Martín Holt, y tal vez con dos o tres de los antiguos. Pero respecto a los demás, sobre todo a los reclutados en las Falklands, que sólo ambicionaban que terminase campaña tan desastrosa, ¿resistirían el deseo de apoderarse de la canoa y huir?…

No obstante, en mi opinión, tal eventualidad no era de temer mientras el ice–berg fuera en derivación, pues la embarcación no hubiera podido ganarle en velocidad. Pero si encallaba de nuevo, si chocaba contra el litoral de un continente o de una isla ¿qué no harían aquellos desdichados para sustraerse a los rigores de la invernada?

Tal fue el asunto de nuestra conversación en la comida del mediodía. El capitán Len Guy y Jem West participaban de la opinión de que ninguna tentativa de rebelión sería efectuada por el sealing–master y los suyos en tanto que la masa flotante continuara andando… Sin embargo, convenía extremar la vigilancia. Heame inspiraba demasiada y justa desconfianza para que no le observase de continuo.

Por la tarde, durante la hora de descanso concedida a la tripulación, tuve nueva conversación con Dirk Peters.

Estaba yo en la cúspide del ice–berg, en tanto que el capitán Len Guy y el lugarteniente habían descendido a la base del mismo a fin de comprobar los puntos de flotación. Dos veces al día se debía examinar esos puntos, con el objeto de determinar si el calado de agua aumentaba o disminuía; es decir, si un cambio del centro de gravedad amenazaba provocar una nueva vuelta.

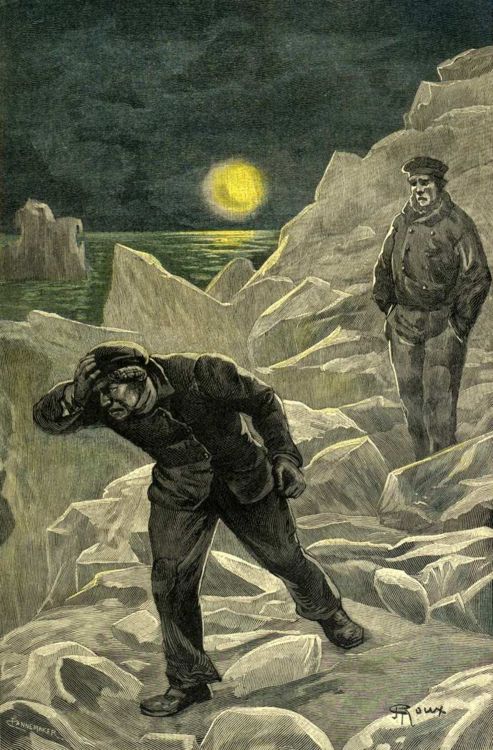

Hacía media hora que yo estaba sentado, cuando vi al mestizo que subía con paso rápido.

¿Iba él también a observar el horizonte con la esperanza de ver tierra? O, lo que parecía muy probable, ¿deseaba comunicarme algún proyecto relacionado con Arthur Pym?

Apenas habíamos cambiado tres o cuatro palabras desde que el ice–berg se había vuelto a poner en marcha.

Cuando el mestizo llegó junto a mí, se detuvo, paseó su mirada por la mar, y buscó lo que yo buscaba, —y lo que yo no encontraba aun; tampoco él lo encontró.

Dos o tres minutos transcurrieron antes de que me dirigiera la palabra, y era tal su preocupación que yo me pregunté si me había visto.

Al fin se apoyó sobre un bloque, y yo pensé que iba a hablarme de lo de siempre: no fue así.

—Señor Jeorling —me dijo—. Recordará usted… que en su camarote de la Halbrane… yo le hablé de un asunto…, del asunto del Grampus…

Si lo recordaba. Y nada de lo que me había contado de aquella espantosa escena, en que fue actor principal, había salido de mi memoria.

—Le dije a usted —añadió— que Parker no se llamaba Parker… Que se llamaba Holt… Que era el hermano de Martín Holt…

—Lo sé, Dirk Peters —respondí—. Mas ¿por qué volver sobre este triste asunto?…

—¿Por qué, señor Jeorling?… ¿No es verdad que usted no ha dicho nada a nadie?…

—¡A nadie! —afirmé—. ¿Cómo había yo de ser tan imprudente que revelase ese secreto…, que jamás debe salir de nuestros labios? ¿Un secreto que ha muerto entre nosotros?

—¡Muerto!… ¡Sí!… ¡Muerto! —murmuró el mestizo—. Y sin embargo…, compréndame usted…, me parece… que en la tripulación se sabe…, se debe deber algo…

Al instante uní a esta afirmación lo que el contramaestre me había dicho sobre una conversación sorprendida por él, en la que Heame excitaba a Martín Holt a que preguntase al mestizo en qué condiciones había sucumbido su hermano a bordo.

¿Es que una parte del secreto era conocida, o esta aprensión sólo existía en la imaginación de Dirk Peters?

—Expliqúese usted… —le dije.

—Compréndame usted…, señor Jeorling…, yo no sé expresar… Sí… Ayer no he cesado de pensar en ello desde…

Ayer Martín Holt me ha llamado aparte…, lejos de los otros…, y me ha dicho que quería hablarme…

—¿Del Grampus?

—Del Grampus, sí…, ¡y de su hermano Ned Holt!… Por vez primera ha pronunciado este nombre delante de mí…; el nombre de aquel que…, y, sin embargo…, hace tres meses que navegamos juntos…

La voz del mestizo estaba tan alterada, que yo le oía apenas.

—Compréndame usted —añadió—; me ha parecido que en el alma de Martín Holt… ¡No!… ¡No me he engañado!… Había como sospechas…

—¡Pero acabe usted, Dirk Peters! —exclamé…— ¿Qué le ha preguntado a usted Martín Holt?…

Comprendía yo que la pregunta de Martín Holt había sido inspirada por Heame.

Sin embargo, como había motivo para pensar que el mestizo no debía de saber nada de la inquietante o inexplicable intervención del sealing–master, decidí no revelárselo.

—¿Lo que me ha preguntado…, señor Jeorling? —respondió—. Me ha preguntado si no me acordaba de Ned Holt, del Grampus…; si él había perecido en la lucha con los rebeldes… o en el naufragio…; si era uno de los que habían sido abandonados en la mar con el capitán Bamard…; en fin, si yo podía decirle cómo había muerto su hermano… ¡Ah!… ¡Cómo!… ¡Cómo!

¡Con que horror pronunció el mestizo estas palabras, que probaban tan profundo desprecio de sí mismo!…

—Y ¿qué ha respondido usted a Martín Holt, Dirk Peters?

—¡Nada!… ¡Nada!

—Era preciso afirmar que Ned Holt había perecido en el naufragio del brick…

—No he podido…, compréndame usted…, no he podido… ¡Se parecen tanto los dos hermanos!… ¡En Martín Holt he creído ver a Ned Holt!… ¡He tenido miedo… y me ha alejado!

Habíase el mestizo erguido con movimiento brusco, y yo, con la frente entre las manos, me puse a reflexionar. Las tardías preguntas de Martín Holt relativas a su hermano, fueron, sin duda, hechas por instigaciones de Hearne… ¿Era, pues, en las Falklands donde el sealing–master había sorprendido el secreto de Dirk Peters, del que yo a nadie había dicho palabra?

En resumen: ¿cuál era el intento de Hearne al impulsar a Martín Holt a que interrogase al mestizo? ¿Quería solamente satisfacer su odio contra Dirk Peters, único de los reclutados en las Falklands que se había alistado en el partido del capitán Len Guy y que había impedido que los otros se apoderasen de la canoa? ¿Esperaba que Martín Holt se uniera a ellos?

Realmente, cuando se tratara de dirigir la embarcación al través de aquellos parajes, ¿no tenía necesidad de Martín Holt, uno de los mejores marineros de la Halbrane? ¿Qué hubiera sido de Hearne y de los suyos, entregados a sí mismos, si naufragasen?

Se ve a qué encadenamiento de hipótesis se abandonaba mi espíritu, y qué complicaciones se añadían a una situación ya tan complicada.

Cuando alcé los ojos, Dirk Peters no estaba a mi lado. Había desaparecido, sin que yo me hubiera dado cuenta de la partida, después de haberme dicho lo que quería decirme y con la seguridad de que yo no había descubierto su secreto. El día avanzaba; arrojé una última mirada al horizonte, y bajé profundamente conmovido y, como siempre, devorado por la impaciencia de que llegase el día siguiente.

Por la noche se adoptaron las precauciones de costumbre, y a nadie se lo concedió permiso para permanecer fuera del campamento; a nadie, a excepción del mestizo, que quedó guardando la canoa.

Estaba yo tan fatigado moral y físicamente, que el sueño me invadía, y me dormí cerca del capitán Len Guy, mientras el lugarteniente vigilaba fuera, y después junto al lugarteniente, cuando este fue reemplazado por el capitán.

Al siguiente, 31 de Enero…, salí de la tienda… ¡Qué desconsuelo! Por todas partes brumas, no de esas que disipan los primeros rayos solares y que desaparecen bajo la influencia de las corrientes atmosféricas. No. Era una niebla amarillenta que olía a humedad, como si aquel mes de Enero antártico hubiera sido el brumario del hemisferio septentrional. Además advertimos descenso notable de la temperatura, síntoma tal vez del invierno austral. Del caliginoso cielo brotaban espesos vapores, entre los que se perdía la cúspide de nuestra montaña de hielo. Era una nube que no se resolvía en lluvia, especie de algodón en rama aplicado sobre el horizonte.

—¡Fastidioso contratiempo! —me dijo el contramaestre—. ¡Pues si pasamos al largo de una tierra no la veremos!

—¿Y la derivación? —pregunté.

—Es mayor que ayer, señor Jeorling. El capitán ha hecho practicar un sondaje, y calcula la velocidad en tres o cuatro millas por lo menos.

—Y ¿qué deduce usted de eso, Hurliguerly?

—Deduzco que debemos de estar en una mar estrecha, puesto que la corriente adquiere aquí tanta fuerza. No me asombraría que tuviéramos tierra a estribor y a babor, a diez o quince millas.

—¿Será, pues, este un estrecho que corta el continente antártico?

—Sí… Por lo menos esa es la opinión de nuestro capitán.

—Y pensando así, ¿no intentará acostar en una u otra orilla de este estrecho?

—Y ¿cómo?

—Con la canoa.

—¡Arriesgar la canoa en medio de esas brumas! —exclamó el contramaestre, cruzándose de brazos—. ¿Lo piensa usted, señor Jeorling? ¿Es que podemos arrojar el ancla para tocarla? No… ¡Si tuviéramos la Halbrane!

Esto era lo malo; que no la teníamos. A despecho de las dificultades que presentaba la ascensión al través de aquellos vapores medio condensados, yo subí a la cima del ice–berg. ¡Quién sabía si un momento de claridad no me permitiría ver tierra al Este o al Oeste!

Cuando estuve en la punta, en vano procuré agujerear con la mirada el impenetrable manto gris que cubría aquellos parajes.

Permanecí allí, sacudido por el viento del Nordeste, que tendía a refrescar, y que tal vez desgarraría las brumas.

Entretanto, nuevos vapores se acumulaban arrastrados por la enorme ventilación de la mar libre. Bajo la doble acción de las corrientes atmosféricas y marinas derivábamos, con velocidad cada vez mayor, y yo sentía como un estremecimiento del ice–berg.

¿Acaso me encontraba bajo el imperio de una especie de alucinación, una de aquellas extrañas alucinaciones que habían debido turbar el alma de Arthur Pym? ¡Antojóseme que yo me hundía en su extraña personalidad!… ¡Creía ver al fin lo que él había visto! ¡Aquella espesa bruma era la cortina de vapores tendida sobre el horizonte ante sus ojos de loco!… ¡Busqué allí aquellas luminosas líneas que rayaban el cielo de Levante a Poniente! ¡Busqué allí aquellas palpitaciones fotogénicas del espacio, al mismo tiempo que aquellas aguas alumbradas por las luces del fondo del Océano! ¡Busqué la catarata enorme, rodando en silencio desde lo alto de algún inmenso murallón, perdido en las profundidades del cénit! ¡Busqué las vastas hendeduras, tras las que se agitaba un caos de imágenes flotantes e indistintas bajo los poderosos soplos del aire!… ¡Busqué, en suma, el gigante blanco!… ¡El gigante del polo!

Al fin recobré la razón. La visión, llegaría hasta la extravagancia, se disipó poco a poco, y yo volví al campamento.

En estas condiciones transcurrió el día. ¡Ni una vez la cortina de bruma se abrió ante nuestros ojos, y jamás debíamos saber si el ice–berg que desde la víspera había recorrido unas 40 millas, había pasado por la extremidad del eje terrestre!…