Forman un rectángulo de 65 leguas de Este a Oeste de largo por 40 de Norte a Sur de ancho; encerrad en él dos grandes islas y un centenar de islotes entre los 60° 10' y 64° 36' de longitud occidental y 51° 41' de latitud meridional, y tendréis el grupo geográficamente llamado islas Falklands o Malouinas, a 300 millas del estrecho de Magallanes, y que forma como el puerto avanzado de los dos grandes Océanos Atlántico y Pacífico.

En 1592, John Davis descubrió este archipiélago, el pirata Hawkins le visitó en 1593, y Strong le bautizó en 1659: todos ingleses. Cerca de un siglo más tarde, los franceses, expulsados de sus establecimientos del Canadá, pretendieron fundar en dicho archipiélago una colonia de avituallamiento para los navíos del Pacífico; y como la mayor parte era de los corsarios de Saint–Malo, bautizaron estas islas con el nombre de Malouinas, que llevan con el de Falklands. Su compatriota Bougainville estableció la primera serie de la colonia en 1763, llevando primero 27 individuos —cinco de ellos mujeres—, y diez meses después el número de los colonos era el de 150.

Tal prosperidad provocó las reclamaciones de la Gran Bretaña.

El Almirantazgo mandó el Támar y el Dauphin, a las órdenes del comandante Byron. En 1766, al fin de una campaña en el estrecho de Magallanes, los ingleses se dirigieron a las Falklands, contentándose con reconocer al Oeste la isla de Port–Egmont, y continuaron su viaje hacia los mares del Sur.

La colonia francesa no debía prosperar, y, por otra parte, los españoles hicieron valer sus derechos en virtud de una concesión papal anterior. Así que el Gobierno de Luis XV se decidió a reconocer estos derechos mediante indemnización pecuniaria, y Bougainville, en 1767, puso las islas Falklands en poder de los representantes del Rey de España.

Todos estos cambios trajeron el resultado inevitable en materia de empresas coloniales: los españoles fueron arrojados por los ingleses. Así, pues, desde 1833 estos asombrosos acaparadores son los dueños de las Falklands.

Hacía, pues, seis años que el grupo se contaba entre las posesiones británicas del Atlántico meridional, cuando nuestra goleta ancló en Port–Egmont el día 16 de Octubre.

Las dos grandes islas, conforme a la posición que ocupan la una con relación a la otra, se llaman East–Falldand o Soledad, y West–Falkland. Al Norte de la segunda se abre Port–Egmont.

Así que la goleta ancló en el fondo del puerto, el capitán Len Guy dio licencia a toda la tripulación para doce horas. Desde el siguiente día se comenzaría el trabajo por una visita minuciosa e indispensable al casco y al aparejo, en vista de una navegación prolongada al través de los mares antárticos.

Aquel mismo día, el capitán Len Guy bajó a tierra con objeto de conferenciar con el Gobernador del grupo —el nombramiento del cual pertenece a la Reina—, a propósito del pronto abastecimiento de la goleta.

No pensaba reparar en gastos, pues de una economía mal entendida puede a veces depender el funesto resultado de campaña tan difícil como la que se intentaba. Yo estaba, además, dispuesto a ayudarle con mi dinero, lo que no dejé de decirle. Sí… Yo estaba impresionado ahora…, impresionado por lo extraño del caso, por el encadenamiento de los hechos.

Como al héroe del Dómaine D Arnheim, me parecía que un viaje a los mares del Sur conviene a toda persona, para la que el aislamiento absoluto, la reclusión completa, la dificultad de entrar y salir serían el encanto de los encantos: ¡He aquí al estado a que yo había llegado a fuerza de leer las fantásticas obras de Edgard Poe!

Y además, se trataba de socorrer a infelices abandonados, y yo deseaba contribuir personalmente a su salvación.

Si aquel día el capitán Len Guy bajó a tierra, Jem West, siguiendo su costumbre, no abandonó la goleta. Mientras la tripulación descansaba, el segundo no se concedía reposo alguno, y hasta la noche se ocupó en visitar la cala.

Yo no quise desembarcar hasta el día siguiente. Durante la escala dispondría de todo el tiempo para explorar los alrededores de Port–Egmont y entregarme a investigaciones relativas a la mineralogía y geología de la isla.

Hurliguerly tenía, pues, excelente ocasión para renovar su conversación conmigo, y la aprovechó.

—Mi más cordial enhorabuena, señor Jeorling —me dijo acercándose.

—Y ¿por qué, contramaestre?

—Por lo que he sabido; es decir, que va usted a seguimos hasta el fondo de los mares antárticos.

—¡Oh! No tan lejos según creo. Se trata únicamente de pasar el paralelo 84.

—¡Quién sabe! —respondió el contramaestre—. En todo caso la Halbrane va a ganar más grados en latitud que rizos tiene en su mesana o flechastes en sus obenques.

—¡Bien!

—Y esto ¿no le atemoriza a usted?

—Absolutamente nada.

—Ni a nosotros tampoco, señor Jeorling. Usted ha visto que, aunque poco amigo de conversación nuestro capitán, es excelente persona. Todo es cuestión de saberle coger. Después de haberle concedido a usted hasta Tristán de Acuhna el pasaje que le negó primero, se le concede a usted hasta el polo.

—No se trata del polo, contramaestre.

—¡Bien! Ya se llegará a él algún día.

—¿Al polo Sur? No lo creo. Esto no es de gran interés, y yo no ambiciono conquistarle. Además, se trata únicamente de la isla Tsalal.

—¡La isla Tsalal! Comprendido —respondió Hurligueriy—. Pero no por eso se ha mostrado nuestro capitán menos amable con usted.

—Lo que le agradezco mucho, contramaestre; y también a usted —me apresuré a añadir—, puesto que a su influencia debo haber hecho esta travesía.

—Y la que hará usted.

—No lo dudo, contramaestre.

Posible es que este bravo Hurliguerly, algo jactancioso, haya notado un punto de ironía en mi respuesta; pero no lo dio a entender, dispuesto a continuar en su papel de protector mío. En fin, su conversación no podía menos de serme provechosa por conocer a fondo las Falklands como todas las islas del Sur Atlántico, que hacía tantos años recorría.

Resultó de aquí que yo estaba suficientemente instruido cuando al siguiente día la canoa que me transportaba a tierra fue a acostar en la ribera, cuyo colchón espeso de hierbas parece colocado allí para amortiguar el choque de las embarcaciones.

En aquella época las Falklands no eran utilizadas como lo han sido después. Más tarde, en la Soledad, se ha descubierto el puerto Stanley; ese puerto que el geógrafo francés Elisée Reclus ha tratado de ideal, pues está abrigado contra todos los vientos, y podría contener las flotas de la Gran Bretaña.

Mas la Halbrane había ido a buscar Port–Egmont en la costa Norte de West–Falkland, o Falkland propiamente dicha.

Y bien: si durante dos meses hubiese yo navegado con una venda en los ojos, sin conocer la dirección seguida por la goleta, y se me hubiera preguntado en las primeras horas de la escala: ¿Está usted en las Falklands o en Noruega?, mi respuesta hubiera indicado incertidumbre.

Y, realmente, ante aquellas crestas cortadas en profundas ensenadas, ante aquellas montañas escarpadas de flancos o picos, la duda es lógica. Nada hay allí, a excepción de los cambios bruscos de temperatura, que no sea común a los dos países. Además, las lluvias frecuentes en el cielo escandinavo lo son también en el Magallánico, como las violentas tempestades en primavera y otoño, huracanes de tal violencia que arrancan las legumbres de las huertas.

Verdad es que algunos paseos me hubieran bastado para reconocer que el Ecuador me separaba siempre de los parajes de la Europa septentrional.

Efectivamente. ¿Qué pude observar en los alrededores de Port–Egmont que exploré durante los primeros días? Nada más que indicios de una vegetación enfermiza; carencia de arbolado. Aquí y allá no se veían más que raros arbustos en vez de los admirables montes de abetos de las montañas noruegas tales como el bolace, especie de gladiolo, estrecho como un junco, de seis a siete pies de altura, que destila una goma aromática; valerianas, bomareas, orchillas, fénicas, ecnomiceas, azorelias, cítisos trepadores, estipas, calceolarias, hepáticas, violetas, cebolletas, y plantas de ese apio rojo y blanco tan eficaz contra el escorbuto. Después, en la superficie de un suelo turboso, que cede y se levanta bajo el pie, extendíase una alfombra de musgo, ágamos y liqúenes. No; no era esta la comarca atractiva y mitológica donde resuenan los ecos de los sagas; no era el poético dominio de Odín, de los Erses y Valquirias.

Sobre las profundas aguas del estrecho de las Falklands, que separa las dos islas principales, escalonábanse extraordinarias muestras de vegetación acuática, esos baudeux que sostienen un rosario de ampollitas llenas de aire, y que únicamente pertenecen a la flora de las Falklands.

Advertí también que las bahías de este archipiélago, donde las ballenas son raras ya, eran frecuentadas por otros mamíferos marinos de colosal tamaño, focas de crin de cabra, de 25 pies de largo por 20 de circunferencia, y por bandadas de elefantes, lobos o leones del mar de no menos gigantescas proporciones.

Difícil es figurarse la violencia de los gritos que lanzan estos anfibios, particularmente las crías y jóvenes. Parece que ganados de bueyes mugen por estas playas. Pero capturar, o derribar por lo menos, a estos animales no ofrece dificultades ni peligros. Los pescadores los matan a garrotazos cuando se agazapan bajo la arena de las playas.

He aquí, pues, las particularidades que diferencian a la Escandinavia de las Falklands, sin hablar del infinito número de pájaros que levantaban el vuelo al acercarme yo, abutardas, cuervos marinos, colimbos, cisnes de cabeza negra, y, sobre todo, bandadas de mancos o de pingüinos, de los que anualmente se matan centenares de miles.

Un día en que el espacio se llenaba de sordos rebuznos, pregunté a un viejo marinero de Port–Egmont:

—¿Es que hay asnos en los alrededores?

—Señor —respondióme—, no son asnos; son pengüinos. Sea… Pero oyendo a los estúpidos volátiles, hasta los asnos se engañarían.

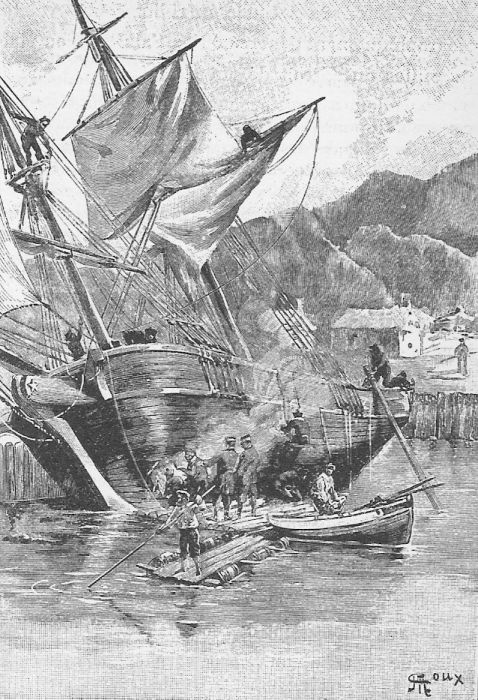

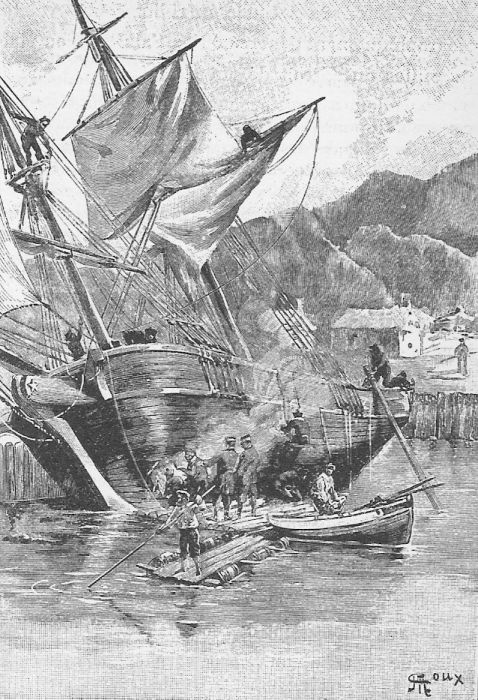

Durante los días 17, 18 y 19 de Octubre, Jem West procedió a un detenido examen del casco de la goleta. Notóse que nada había sufrido. La roda pareció, lo suficiente sólida para romper los hielos. Hiciéronse en el codaste algunas reparaciones para asegurar el funcionamiento del timón sin que se corriera el riesgo de que fuera desmontado por los choques. Por estar la goleta inclinada sobre babor y estribor, rellenáronse varias costuras con estopas, siendo después cuidadosamente embreadas. Como la mayor parte de los navíos destinados a navegar por los mares fríos, la Halbrane no estaba recubierta de cobre, lo que es preferible cuando se trata de romper los hielos, cuyas agudas aristas deterioran fácilmente una carena. Algunos cabillones fueron reemplazados bajo la dirección de Hardie, nuestro maestro calafate, y los mazos cantaron con sonoridad de buen agüero.

En la tarde del 20, en compañía del viejo marino de que he hablado —un buen hombre, muy sensible al cebo de una piastra acompañada de una copa de Ginebra—, prolongué mi paseo al Oeste de la bahía. La isla de West–Falkland es más extensa que su vecina Soledad, y posee otro puerto al extremo de la punta meridional de Byron’s–Sound, pero demasiado alejado para que yo pudiera llegar allí.

No podría, ni aun aproximadamente, calcular la población de este archipiélago. Tal vez entonces no contaba más que de 200 a 300 almas, ingleses la mayor parte, algunos indianos, portugueses, españoles, gauchos de las pampas argentinas, fueguinos de la Tierra del Fuego… Los representantes de la raza lanar se contaban por millares. Más de 500.000 cameros daban cada año lana por valor de 400.000 dollars. En estas islas vense también bueyes de mayor tamaño que el ordinario, al revés de lo que sucede con los otros cuadrúpedos, cabras, cerdos, conejos…, todos en estado salvaje. El único ejemplar que existe de los carniceros es el perro–zorro, especie particular a la fauna de las Falklands.

No sin razón se ha dado a este grupo el nombre de Granja para bestias. ¡Qué pastos! ¡Qué abundancia de esa hierba llamada el tussock!

La Australia, tan rica en este punto, no ofrece mesa mejor servida a sus comensales de la raza lanar y bovina.

Las Falklands deben ser buscadas cuando se trata del abastecimiento de los navíos. Este grupo es, sin duda, de gran importancia para los navegantes, tanto los que se dirigen al estrecho de Magallanes, como los que quieren pescar en la vecindad de las tierras polares.

Terminados los trabajos en el casco, el lugarteniente se ocupó de la arboladura y del aparejo con la ayuda del maestro velero Martín Holt, muy inteligente en está labor.

—Señor Jeorling —me dijo aquel día, 21 de Octubre, el capitán Len Guy—. Nada se descuidará para asegurar el buen éxito de nuestra campaña. Todo lo que había que prever está previsto. ¡Y si la Halbrane perece en alguna catástrofe, será porque los seres humanos no pueden oponerse a los designios de Dios!

—Le repito a usted que tengo esperanzas, capitán —le he respondido—. La goleta y la tripulación merecen toda confianza.

—Tiene usted razón, señor Jeorling, y estaremos en buenas condiciones para penetrar al través de los hielos… Ignoro lo que el vapor alcanzará algún día, pero dudo que barcos con ruedas frágiles valgan lo que un velero para la navegación austral. Además, siempre será preciso rehacer la provisión de carbón. No; es preferible ir a bordo de un navío que gobierne bien y servirse del viento, que, después de todo, es utilizable en las tres quintas partes de la brújula, y confiarse al velamen de una goleta.

—Pienso lo mismo, capitán, y desde el punto de vista marino, difícil sería encontrar mejor navío. Pero si la campaña se prolongara, tal vez faltarían víveres.

—Llevaremos para dos años, señor Jeorling, y serán de buena calidad. Port Egmont puede suministramos todo lo necesario.

—Otra pregunta si usted me permite.

—¿Cuál?

—¿No será preciso aumentar la tripulación de la Halbrane? Son sus hombres en número suficiente para la maniobra; pero tal vez será preciso atacar o defenderse en los parajes de la mar antártica. No olvidemos que, según la relación de Arthur Pym, los indígenas de la isla Tsalal se cuentan por millares… Y si su hermano de usted William Guy… si sus compañeros están presos…

—Espero, señor Jeorling, que nuestra artillería protegerá a la Halbrane mejor que a la. Jane la suya. Pero, a decir verdad, la tripulación actual no es suficiente para nuestra expedición. Así es que me ocupo en reclutar un suplemento de marineros.

—¿Será difícil?

—Sí y no, pues el Gobernador me ha hecho promesas de ayudarme.

—Supongo capitán, que los que acudan se harán pagar.

—Paga doble, señor Jeorling… El mismo aumento tendrá la actual tripulación.

—Ya sabe usted, capitán, que yo estoy dispuesto…, que deseo contribuir a los gastos de esta expedición… ¿Quiere usted considerarme como socio?

—Ya arreglaremos eso, señor Jeorling, y le quedo muy agradecido. Lo esencial es que nuestro armamento quede completo en un breve plazo. Es preciso que dentro de ocho días estemos en disposición de aparejar.

La noticia de que la goleta iba a aventurarse al través de los mares de la Antártida había producido cierta sensación en las Falklands, en Port–Egmont, como en los diversos puertos de la Soledad. En aquella época había gran número de marinos sin ocupación, de los que esperan a paso de los balleneros para ofrecer sus servicios, bien retribuidos generalmente.

A no tratarse más que de una campaña de pesca en los límites del círculo polar, entre las Sandwich y la Nueva Georgia, el capitán Len Guy no hubiera encontrado más dificultades que las de la elección. Pero ir a parajes tan lejanos, avanzar más que ningún navegante lo había hecho, aunque esto fuera con el objeto de ir en socorro de náufragos, era cosa para hacer pensar mucho y dudar a la mayor parte.

Preciso era ser antiguo marinero de la Halbrane para no preocuparse de los peligros de semejante navegación y consentir en seguir a su jefe hasta donde él quisiera.

En realidad, se trataba nada menos que de triplicar la tripulación de la goleta.

Contando al capitán, al lugarteniente, al contramaestre, un cocinero y a mí, éramos 13 a bordo, y se necesitarían de 32 a 34, pues no hay que olvidar que a bordo de la Jane eran 38.

El reclutamiento no dejó de presentar algunas dificultades, ¿ofrecían los marineros de las Falklands a disposición de los balleneros en escala todas las garantías que fueran de desear? Si introducir cuatro o cinco hombres a bordo de un navío, el personal del cual ya es numeroso, no trae graves inconvenientes, no sucedía lo mismo tratándose de la goleta.

No obstante, el capitán Len Guy esperaba que no tendría por qué arrepentirse de la elección desde el momento en que las autoridades del archipiélago le prestaban su ayuda.

El Gobernador desplegó verdadero celo en este asunto, en el que de todo corazón se interesaba. Aparte de esto, gracias al elevado salario ofrecido, las demandas afluyeron.

Así es que la víspera de la partida, fijada para el 27 de Octubre, la tripulación estaba completa.

Inútil es decir el nombre de cada uno de los reclutados, ni sus cualidades. Ya se les juzgará después. Los había buenos y malos; pero, como después se verá, hubiera sido difícil encontrarlos mejores o menos malos.

Me limitaré, pues, a hacer notar que entre los alistados había seis hombres de origen inglés, entre ellos el contramaestre segundo Heame, de Glasgow; cinco eran americanos (de los Estados Unidos), y ocho de nacionalidad más dudosa, los unos pertenecientes a la población holandesa, los otros medio españoles y medio fueginos, de la Tierra del Fuego. El más joven tenía diez y nueve años, el más viejo cuarenta. La mayor parte no eran extraños al oficio de marineros, habiendo navegado ya en el comercio, ya en la pesca de ballenas, focas y otros anfibios de los parajes antárticos. El alistamiento de los que no eran gente del mar no había tenido otro objeto que acrecer el personal defensivo de la goleta.

Esto hacía un total de diez y nueve reclutados para la duración de la campaña, que no podía ser fijada de antemano, pero que no debía arrastrarles más allá de la isla Tsalal. Respecto al sueldo, era tal como ninguno lo había tenido, ni en la mitad, en el curso de su navegación anterior. Hecha la cuenta, sin hablar de mí, la tripulación, comprendiendo al capitán y al lugarteniente de la Halbrane, ascendía a 31 hombres…, más otro sobre el que conviene fijar especialmente la atención.

La víspera de la partida, y en un extremo del puente, acercóse al capitán un individuo seguramente marino, lo que se reconocía por su traje, su paso y su lenguaje. Este individuo, con voz ruda y poco comprensible, dijo:

—Capitán… Tengo que hacerle a usted una proposición.

—¿Cuál?

—Comprenda usted… ¿Hay aun una plaza a bordo?

—¿Para un marinero?

—Para un marinero.

—Sí y no… —respondió el capitán Len Guy.

—¿Y el sí?… —preguntó el hombre.

—El sí es para el caso que convenga el que se me proponga.

—¿Me quiere usted a mí?

—¿Eres marinero?

—He navegado durante veinticinco años.

—¿Dónde?

—En los mares del Sur.

—¿Lejos?

—¡Sí… comprenda usted… lejos!

—¿Tu edad?

—Cuarenta y cuatro años.

—¿Y estás en Port–Egmont?…

—Hará tras años en las próximas Navidades.

—¿Esperabas embarcarte a bordo de un ballenero?

—No.

—¿Qué hacías aquí entonces?

—Nada… No pensaba navegar más.

—Entonces, ¿por qué te presentas?

—Una idea… La noticia de la expedición de la goleta se ha extendido. Yo deseo…, sí…, deseo tomar parte en ella con licencia de usted, se entiende…

—¿Eres conocido en Port–Egmont?

—Conocido… y nadie me ha dirigido un reproche desde que estoy aquí.

—Bien —respondió el capitán—. Yo pediré noticias.

—Pregunte usted, capitán; y si dice usted que sí, está noche llevaré a bordo mi saco.

—¿Cómo te llamas?

—Hunt.

—¿Y eres?…

—Americano.

Este Hunt era hombre de baja estatura, rostro curtido, de color de ladrillo, amarillenta piel como la de un indiano, torso enorme, voluminoso, cabeza y piernas muy arqueadas. Sus miembros atestiguaban un vigor excepcional. Sobre todo los brazos, terminados en enormes manos. Su cabello, que emblanquecía, semejaba piel y estaba enmarañado. Lo que daba a la fisonomía de este individuo un carácter particular, que nada prevenía en su favor, era lo avieso de su mirada, su boca, casi sin labios, de oreja a oreja, en la que brillaban fuertes dientes de esmalte intacto, jamás atacados del escorbuto, con ser esta enfermedad frecuente entre los marineros de las altas latitudes.

Tres años hacía que Hunt habitaba en las Falklands, primero en uno de los puertos de la Soledad, en la bahía de los Franceses, después en Port–Egmont. Poco comunicativo, vivía sólo de una pensión de retiro, la razón de la cual se ignoraba. Ocupábase de la pesca, oficio que le hubiera bastado para asegurarle la existencia, ya alimentándose del producto de la misma, ya comerciando con ella.

Las noticias que adquirió el capitán Len Guy respecto a Hunt no podían menos de ser incompletas, salvo en lo que se refería a su conducta desde que él residía en Port–Egmont. El tal hombre no armaba pendencia, no bebía, y varias veces había dado pruebas de una fuerza hercúlea. Nada se sabía de su pasado, pero seguramente era el de un marino. Había dicho al capitán Len Guy más que nunca dijo a otro. De lo demás, silencio obstinado, tanto sobre su familia como sobre el lugar preciso de su nacimiento, cosa que por lo demás importaba poco si se podían obtener buenos servicios de él…

En resumen: de los informes recogidos no resultó nada en que basar una repulsa. A decir verdad, era de desear que los demás reclutados no mereciesen más reproches.

Hunt obtuvo, pues, favorable respuesta, y por la tarde se instaló a bordo.

Todo estaba dispuesto para la marcha. La Halbrane había embarcado víveres para dos años; carne salada, legumbres varias, y suficiente cantidad de apio y celeris para combatir el escorbuto. La cala encerraba aguardiente, whisky, cerveza, ginebra y vino para el consumo diario, y gran cantidad de harina y galleta, comprada en las tiendas del puerto.

Añadamos que en lo que a municiones se refiere, pólvora, balas de fusil y cañón y piedra, habían sido suministradas por el Gobernador.

El capitán Len Guy se había procurado las redes de abordaje de un navío que recientemente había naufragado sobre las rocas fuera de la bahía.

El 27 por la mañana, en presencia de las autoridades del archipiélago, termináronse los preparativos de aparejar con notoria celeridad. Cambiáronse las últimas despedidas, subió del fondo el ancla y la goleta se dio al mar.

Soplaba el viento del Noroeste, y bajo sus altas y bajas velas la Halbrane se dirigió a los pasos… Una vez en alta mar, pasó el cabo al Este a fin de doblar la punta de Tamar–Hart, en la extremidad del estrecho que separa las dos islas. Por la tarde Soledad fue rodeada y dejada a babor. Al llegar la noche, los cabos Dolphin y Pembroke desaparecieron tras las brumas del horizonte.

La campaña había comenzado. ¡Sólo Dios podía saber si el triunfo esperaba a aquellos animosos hombres, a los que un sentimiento de humanidad arrastraba a las más terribles regiones del Antártico!