Trescientas toneladas de cabida, arboladura inclinada que le permite ceñir el viento, muy rápida en su andadura, un velamen que comprendo: mástil de mesana, mesana, goleta, bámbola, gavia y mastelero de juanetes. En el palo mayor, cangreja y espiga; en la proa trinquete, grande y pequeño foque. Tal es el schooner esperado en Christmas–Harbour; tal es la goleta Halbrane.

A bordo había un capitán, un lugarteniente, un contramaestre, un cocinero y ocho marineros; total 12 hombres, lo que es bastante para la maniobra. Construido sólidamente, con las cuadernas y bordaje empernados con cobre, de buen velamen, aquel barco, muy marino, muy manejable, apropiado a la navegación, entre los cuarenta y sesenta paralelos Sur, hacía honor a los constructores de Birkenhead. Atkins me había dado estas noticias, excuso decir que con gran acompañamiento de elogios.

El capitán Len Guy, de Liverpool, era por las tres quintas partes propietario de la Halbrane, que mandaba desde hacía unos seis años.

Traficaba en los mares meridionales de África y América, yendo de unas islas a otras y de uno a otro continente. La razón de que su goleta no llevara más que 12 hombres estaba en que se ocupaba del comercio únicamente. Para la caza de anfibios, focas o becerros marinos hubiera sido necesario tripulación más numerosa, con los aparatos, arpones, bálagos, sedales exigidos para estas rudas operaciones. Añado que en medio, de estos parajes, poco seguros, frecuentados en aquella época por piratas, y en las cercanías de islas que deben ser miradas con desconfianza, una agresión no hubiera pillado desprevenida a la Halbrane. Cuatro piezas de artillería, suficiente cantidad de balas y metralla, un pañol lleno de pólvora, fusiles, pistolas y carabinas, garantizaban su seguridad. Además, los hombres del puesto estaban siempre alerta. Navegar por aquellos mares sin haber tomado estas precauciones hubiera sido rara imprudencia.

El 7 de Agosto por la mañana, en ocasión en que yo me encontraba acostado y medio dormido, la gruesa voz del posadero y los puñetazos que a mi puerta daba este me hicieron saltar del lecho.

—Señor Jeorling, ¿está usted despierto?

—Sin duda, Atkins; y ¿cómo no con ese estrépito? ¿Qué pasa?

—Un navío a seis millas, en el Nordeste, y con el cabo en dirección a Christmas.

—¿Será la Halbrane?— exclamé, arrojando vivamente las mantas.

—Dentro de algunas horas lo sabremos, señor Jeorling. De todos modos, es el primer barco que viene en el año, y me parece justo que se le haga buena acogida.

Vestíme en un instante y me reuní con Fenimore Atkins en el muelle, en el sitio en que el horizonte aparecía ante los ojos en ángulo muy abierto, entre los dos extremos de la bahía de Christmas–Harbour.

El tiempo estaba bastante claro, sin brumas; la mar tranquila, bajo ligera brisa. Por otra parte, y gracias a los vientos regulares, el cielo se muestra más luminoso en este lado de las Kerguelen que en el opuesto.

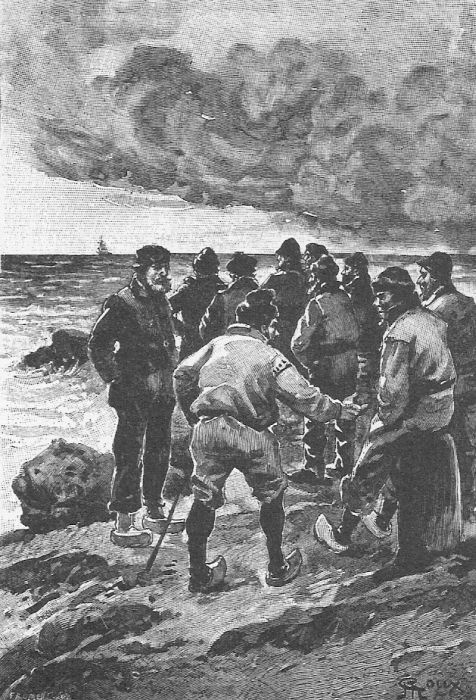

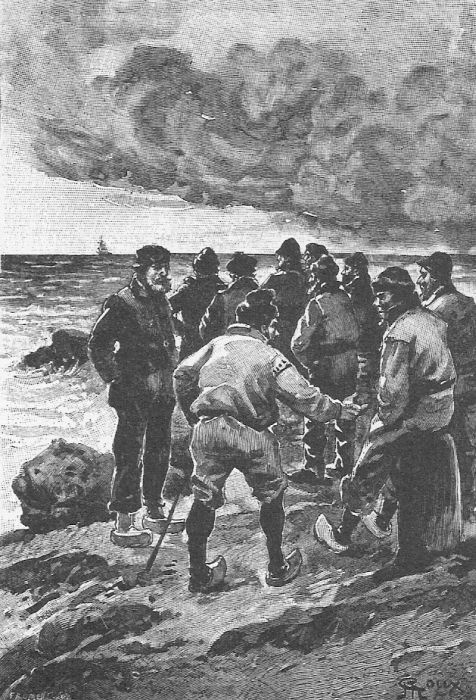

Unos veinte habitantes —pescadores la mayor parte— rodeaban a Atkins, el cual era, sin oposición, el personaje más considerable y considerado del archipiélago, y, en consecuencia, el más escuchado.

El viento favorecía entonces la entrada en la bahía. Pero como la marea estaba baja, el navío señalado, un schooner, evolucionaba sin apresuramiento, las velas bajas, esperando la marea plena.

Discutían los del grupo, y yo, muy impaciente, seguía la discusión sin mezclarme en ella. Las opiniones eran distintas y defendidas con igual terquedad.

Debo confesar, y esto me disgustaba, que la mayoría estaba en contra de la opinión de que el schooner fuera la Halbrane. Dos o tres solamente se declaraban por la afirmativa, y entre ellos el dueño del Cormorán Verde.

—¡Es la Halbrane! —repetía—. ¡Vamos, que no llegar el capitán Len Guy el primero a las Kerguelen!… Es él… Estoy tan seguro como si estuviese aquí, su mano sobre la mía, y tratando de renovar su provisión de patatas.

—¡Tiene usted bruma en los párpados, señor Atkins! —replicó uno de los pescadores.

—¡No tanta como tú en la cabeza! —respondió el posadero con acritud.

—Ese barco no tiene corte inglés —declaró otro—. Por su aspecto parece más bien de construcción americana.

—No… Es inglés —insistió Atkins—, y sería capaz de asegurar de qué talleres ha salido. Sí, de los talleres de Birkenhead, en Liverpool, donde la Halbrane ha sido botada.

—No —afirmó un viejo marino—. Ese schooner ha sido construido en Baltimore, en casa de Nipper y Stronge, y las aguas del Chesapeake han estrenado su quilla.

—¡De las aguas del Mersey, abominable tonto! —replicó Atkins—. Limpia tus anteojos y mira el pabellón que sube al asta.

—¡Inglés! —exclamaron todos.

En efecto: el pabellón del Reino Unido acababa de ser desplegado.

No había, pues, duda de que era un navío inglés que se dirigía hacia el paso de Christmas–Harbour; pero de aquí no se desprendía que se tratase precisamente de la goleta del capitán Len Guy.

Dos horas después no podía haber cuestión. Antes del mediodía la Halbrane anclaba en Christmas–Harbour.

Grandes demostraciones de Atkins a la vista del capitán de la Halbrane, que me pareció menos expansivo.

Un hombre de cuarenta y cinco años, de complexión sanguínea, miembros sólidos como los de su goleta, cabeza recia, cabellos ya grises, ojos negros de pupila brillante bajo espesas cejas, labios delgados que descubrían dentadura fuerte en poderosas mandíbulas, barbilla prolongada por roja y perilla, piernas y brazos vigorosos; tal era el capitán Len Guy. Su rostro, más que duro, impasible, como el de hombre reservado que no entrega sus secretos, como pude saber el mismo día por alguien mejor informado que Atkins, aunque este último pretendiese ser gran amigo del capitán. La verdad era que nadie podía alabarse de haber penetrado aquella naturaleza bastante ruda.

Importa mencionar que el individuo al que he aludido era el contramaestre de la Halbrane, llamado Hurliguerly, natural de la isla de Vight, de cuarenta y cuatro años de edad, regular estatura, vigoroso, los brazos separados del cuerpo, las piernas arqueadas, la cabeza redonda sobre cuello de toro, el pecho lo bastante ancho para contener dos pares de pulmones (y yo me preguntaba si no los tenía realmente: tanto aire consumía para el acto de la respiración), siempre soplando, impenitente hablador, la mirada maliciosa, la cara alegre, con gran número de arrugas bajo los ojos, producidas por la incesante contracción del gran cigomático. Añadamos un pendiente, uno sólo, que pendía de su oreja derecha. ¡Qué contraste con el capitán de la goleta! Y ¿cómo podían entenderse dos seres tan distintos? Sin embargo, se entendían, puesto que desde quince años antes navegaban juntos, primeramente sobre el brick Power, que había sido reemplazado por el schooner Halbrane, seis años antes del comienzo de esta historia.

Desde su llegada supo Hurliguerly, por Fenimore Atkins, que si el capitán Len Guy consentía en ello yo tomaría pasaje a bordo de la goleta. Así es que, sin presentación ni preparación, el contramaestre se acercó a mí por la tarde. Conocía ya mi nombre y me abordó en estos términos:

—Señor Jeorling: le saludo a usted.

—También yo le saludo a usted, amigo mío —respondí—. ¿Qué desea usted?

—Ofrecerle a usted mis servicios.

—¿Sus servicios?… ¿Y con qué objeto?

—Al objeto de la intención que usted tiene de embarcarse en la Halbrane.

—Pero ¿quién es usted?

—El contramaestre Hurliguerly, llamado así y puesto así en el estado nominativo de la tripulación, y, además, el fiel compañero del capitán Len Guy, el que me escucha con gusto aunque tiene la reputación de no escuchar a nadie.

Pensé que sería conveniente utilizar los servicios de hombre tan amable, el cual no parecía dudar de su influencia sobre el capitán Len Guy. Así es que le respondí:

—Pues bien, amigo mío, hablemos si sus tareas no le reclaman en este momento.

—Puedo disponer de dos horas, señor Jeorling. Además, hoy el trabajo es poco. Mañana el de desembarcar algunas mercancías y renovar algunas provisiones… Todo este tiempo es de descanso para la tripulación. Si usted está libre como yo…

Y, al decir esto, extendió su mano hacia el fondo del puerto en dirección a sitio que le era familiar.

—¿No estamos bien aquí para hablar? —observé yo, deteniéndole.

—¡Hablar, señor Jeorling…, hablar de pie y con el gaznate seco, siendo tan fácil hacerlo sentados en un rincón del Cormorán Verde, entre dos tazas de té al whisky!

—Yo no bebo, contramaestre.

—Bien… Yo beberé por los dos… ¡Oh! ¡No suponga usted que trata con ningún borracho no! Nunca más que lo preciso; pero todo lo preciso.

Seguí al marino, evidentemente acostumbrado a nadar en las aguas de las tabernas. Y mientras Atkins se ocupaba, en el puente de la goleta, de los precios de las compras y ventas, nosotros nos instalamos en el salón de la posada.

Ante todo le dije al contramaestre:

—Precisamente contaba con Atkins para ponerme en relación con el capitán Len Guy; pues, si no me engaño, lo conoce mucho.

—¡Oh!… —dijo Hurliguerly—. Fenimore Atkins es un buen hombre, y el capitán le estima; pero por lo demás… déjeme usted que yo trate el negocio, señor Jeorling.

—¿Es un asunto difícil, contramaestre? ¿No hay un camarote disponible en la Halbrane? El más pequeño me convendrá, y yo pagaré…

—¡Muy bien, Sr. Jeorling! Hay un camarote a bordo que nadie ha utilizado jamás; y toda vez que usted está dispuesto a vaciar el bolsillo, si esto es necesario… Sin embargo, para entre nosotros, conviene tener más malicia de la que usted piensa y de lo que piensa mi viejo amigo Atkins para decidir al capitán Len Guy a tomar un pasajero. ¡Sí! No está de más toda la malicia del buen muchacho que está en disposición de beber a la salud de usted, lamentando que usted no le devuelva el brindis.

¡Con qué vivo resplandor del ojo derecho, mientras guiñaba el izquierdo, acompañó Hurliguerly está declaración!

Parecía como si toda la viveza que poseían sus dos ojos hubiera pasado al través de uno. Inútil es añadir que el final de su hermosa frase se ahogó en un vaso de whisky, cuya excelencia no podía el contramaestre apreciar porque el Cormorán Verde no se avituallaba más que con la cala de la Halbrane.

Luego, aquel diablo de hombre sacó de su chaqueta una pipa negra y corta, la llenó de tabaco, la encendió después de haberla colocado en el intersticio de dos molares, en un ángulo de su boca, y se envolvió en tal humareda, como un steamer con la caldera llena, que su cabeza desapareció tras una nube gris.

—Señor Hurliguerly —dije.

—Señor Jeorling.

—¿Por qué el capitán no me aceptará?

—Porque no entra en sus cálculos tomar pasajeros a bordo, y hasta ahora ha rehusado siempre proposiciones de ese género.

—¿Y por qué razón?

—Porque no quiere tener impedimento alguno en sus marchas; ir donde quiera, desandar el camino, por poco que esto le convenga; ir al Norte, al Sur, a Levante, a Poniente, sin dar a nadie razón alguna. No abandona jamás los mares del Sur, y hace ya muchos años que los recorremos juntos entre la Australia al Este y la América al Oeste, yendo de Hobart–Town a las Kerguelen, a Tristán de Acunha, a las Falklands, no haciendo escala más que el tiempo preciso, para vender nuestro cargamento, y llegando alguna vez hasta el mar Antártico. En tales condiciones, usted lo comprenderá, un pasajero puede ser molesto; y además, ¿quién querrá embarcar en la Halbrane, que va siempre donde el viento la arrastra?

Preguntábame si el contramaestre no pretendía hacer de la goleta un barco misterioso, que navegase al azar, no deteniéndose en sus escalas; una especie de navío errante de las altas latitudes, mandado por un capitán fantástico. Fuera lo que fuera, le dije:

—En fin, la Halbrane va a abandonar las Kerguelen dentro de tres o cuatro días.

—Seguramente.

—¿Y esta vez pondrá el cabo al Oeste para llegar a Tristán de Acunha?

—Probablemente.

—Pues bien, contramaestre. Me basta esta probabilidad; y toda vez que usted me ofrece sus buenos servicios, decida usted al capitán Len Guy a que me acepte como pasajero.

—Délo usted por hecho.

—Perfectamente, Hurliguerly, y no se arrepentirá usted.

—¡Eh! Señor Jeorling —respondió aquel singular contramaestre, sacudiendo la cabeza como saliera del agua—. Nunca me arrepiento de nada, y sé que haciéndole a usted un servicio tampoco me arrepentiré. Ahora, con su permiso, me marcho a bordo sin esperar el regreso del amigo Atkins.

Después de vaciar de un trago su último vaso de whisky (yo pensé que el vaso iba a desaparecer en su gaznate con el licor), Hurliguerly me dirigió una sonrisa de protección, y balanceando su robusto cuerpo sobre el doble arco de sus piernas, y empenachado con la acre humareda que del horno de su pipa se escapaba, salió del Cormorán Verde.

Quedé ante la mesa bajo el imperio de contrarias reflexiones.

¿Quién era realmente el capitán Len Guy? Atkins me le había presentado como un buen marino y un valiente. Nada me autorizaba para dudarlo, pero además era un tipo original a juzgar por lo que el contramaestre acababa de decirme. Confieso que nunca había pensado que pudiera existir dificultad alguna para mi embarque en la Halbrane, puesto que no me importaba el precio y estaba dispuesto a contentarme con la vida de a bordo. ¿Por qué razón el capitán Len Guy había de rehusarme cosa tan sencilla? ¿Era admisible que él no quisiera sujetarse a ningún trato, ni quedar obligado a cambiar el curso de su navegación, si así era su capricho?, ¿o tenía motivos para desconfiar de un extranjero? ¿Hacía, pues, el contrabando, o la trata, comercio aun más frecuente en aquella época en los mares del Sur? Explicación plausible, después de todo, por más que mi digno posadero respondiera de la Halbrane y de su capitán. Honrado navío, honrado capitán. Fenimore Atkins salía garante de uno y otro. Esto era algo, pero ¿no se hacía ilusiones respecto a ambos puntos? Realmente él no conocía al capitán Len Guy más que de verle una vez al año hacer escala en las Kerguelen, donde no se entregaba más que a operaciones regulares, que no dejaban paso a sospecha alguna.

Por otra parte, yo me preguntaba si el contramaestre no había exagerado con el objeto de dar más importancia a sus servicios.

Tal vez el capitán Len Guy tendría a gran dicha y satisfacción llevar a bordo a un pasajero tan acomodaticio como yo pretendía ser, y que no repararía en el precio del pasaje.

Una hora después yo encontraba al posadero en el puerto, y le puse al tanto de lo ocurrido.

—¡Ah!… siempre es el mismo ese endiablado Hurliguerly —exclamó—. A creerle, el capitán Len Guy no se sonará las narices sin consultarle… Créame usted, señor Jeorling: ese contramaestre no es malvado, ni bestia, pero si buscador de dollars o guineas. ¡Si cae usted en sus manos, ojo al bolsillo! Abotónesele usted, y no se deje coger.

—Gracias por el consejo, Atkins… Y ahora dígame: ¿ha hablado usted ya con el capitán Len Guy?… ¿Le ha hablado él a usted?…

—Aun no, señor Jeorling. Tenemos tiempo. La Halbrane no ha hecho más que llegar.

—Bien… pero usted lo comprenderá… Yo desearía arreglar esto cuanto antes.

—Esté usted tranquilo.

—Deseo saber a qué atenerme…

—¡No hay nada que temer, señor Jeorling!… Las cosas marcharán por sí solas. Un poco de paciencia. Además, a falta de la Halbrane, no esperará usted mucho tiempo. Con la época de la pesca, Christmas–Harbour contará bien pronto con más barcos que casas hay en torno del Cormorán Verde. Confíe usted en mí. Yo me encargo de su embarque.

En todo esto, nada más que palabras del contramaestre por un lado y de Atkins por otro. Así es que, a pesar de sus buenas promesas, resolví dirigirme directamente al capitán Len Guy, por poco abordable que este fuera, y hablarle de mi proyecto en cuanto le encontrara solo.

Hasta el día siguiente no se presentó esta ocasión. Hasta entonces había yo paseado a lo largo del muelle, examinando el schooner, un navío de notable construcción y de gran solidez. Esta es una cualidad indispensable en estos mares, donde los hielos derivan alguna vez más allá del paralelo quincuagésimo.

Era por la tarde. Cuando me acerqué al capitán Len Guy comprendí que mi presencia le molestaba.

Claro es que en Christmas–Harbour, la pequeña población de pescadores, no se renueva nada. Tal vez en los barcos, bastante numerosos en esta época, algunos habitantes de las Kerguelen se alisten para reemplazar a los ausentes o desaparecidos. En el fondo la población no se modifica, y el capitán Len Guy debía de conocerla individuo por individuo. Algunas semanas más tarde, cuando toda la flotilla hubiera vertido su personal sobre los muelles, donde reinaría una animación extraordinaria, el capitán Len Guy hubiera podido equivocarse; pero en la fecha actual, mes de Agosto, la Halbrane, aprovechando un invierno de dulzura verdaderamente excepcional, estaba sola en mitad del puerto.

Era, pues, imposible que el capitán Len Guy no hubiese adivinado en mí a un extranjero, aun en el caso que el contramaestre y Fenimore Atkins no hubieran dado aun ningún paso que a mi objeto se refiriese.

Su actitud, pues, no podía significar más que esto: o al tanto de mis deseos no quería tratar de ellos, o ni Hurliguerly, ni Atkins le habían hablado del asunto de la víspera. En este último caso, si él se alejaba de mí, obedecía a su natural poco comunicativo, o no le convenía entrar en relaciones con un desconocido.

La impaciencia se apoderó de mí. Si aquel erizo rehusaba mis proposiciones, pasaría por la repulsa. No tenía yo la pretensión de obligarle a que me admitiera a bordo de su navío aunque no quisiera. Además, en las Kerguelen no había cónsul ni agente americano al que hubiera yo podido acudir en queja de la negativa del capitán. Lo importante era salir de dudas, y si el capitán Len Guy me rechazaba, le dejaría en paz y esperaría la llegada de otro barco más complaciente…; lo que, a la postre, no significaba más que un retraso de dos o tres semanas.

En el momento en que yo iba a abordarlo, el lugarteniente de a bordo vino a reunirse con su capitán. Este aprovechó la ocasión para alejarse, y haciendo al oficial seña de que le siguiera, rodeó el fondo del puerto y desapareció tras una roca, subiendo la bahía por la parte septentrional.

—¡Al diablo! —pensé yo—. Hay motivos para creer que me será difícil conseguir lo que deseo… Pero esto no es más que un compás de espera. Mañana por la mañana iré a bordo de la Halbrane. ¡Quiera o no quiera el capitán Len Guy, tendrá que escucharme y responderme sí o no!

Además, podía acontecer que, a la hora de la comida, el capitán Len Guy fuese al Cormorán Verde, donde los marinos tienen la costumbre de almorzar y comer durante el tiempo que las escalas duran. Después de pasar algunos meses en el mar agrada cambiar un menú, generalmente reducido a galleta y carne en conserva. Hasta la salud lo exige, y mientras que los víveres frescos son puestos a disposición de las tripulaciones, los oficiales comen muy a su placer en la posada. No dudaba yo que mi amigo Atkins lo hubiera dispuesto todo para recibir convenientemente al capitán, al lugarteniente y también al contramaestre de la goleta.

Esperé, pues, y hasta muy tarde no me sentó a la mesa; cuando lo hice, sufrí un desengaño.

¡No! Ni el capitán Len Guy ni nadie de a bordo vinieron a honrar con su presencia el Cormorán Verde. Tuve que comer solo, como lo hacía desde dos meses antes; pues, como fácilmente se comprende, los clientes de Atkins no se renovaban durante la mala estación.

Terminada la comida, a las siete y media, y ya de noche, fuime a pasear por el puerto, por la parte edificada.

El muelle estaba desierto. Las ventanas de la posada daban algo de claridad. Ni un hombre en tierra de la tripulación de la Halbrane. Los botes se habían reunido y se balanceaban a impulsos de la marea ascendente.

Aquel schooner era como un cuartel, y los marineros tenían la consigna de acostarse al caer el sol, medida que debía de contrariar al hablador y bebedor Hurliguerly, muy amigo, en mi opinión, de recorrer las tabernas en el curso de las escalas. No le vi en los alrededores del Cormorán Verde.

Permanecí en aquel sitio hasta las nueve. Poco a poco, la masa del navío desapareció en la sombra. Las aguas de la bahía no reflejaban más que la claridad del farol de proa, suspendido del palo de mesana.

Volví a la posada, en la que encontré a Fenimore Atkins fumando su pipa junto a la puerta.

—Atkins —le dije—. Parece que el capitán Len Guy no gusta de frecuentar esta posada.

—Algunas veces viene, los domingos, y hoy es sábado, señor Jeorling.

—¿Le ha hablado usted?

—Sí —me respondió el hostelero con tono que indicaba una visible contrariedad.

—¿Le ha anunciado usted que una persona a la que usted conoce deseaba embarcarse en la Halbrane?

—Sí.

—Y ¿qué ha respondido?

—No lo que yo hubiera querido, ni lo que usted desea, señor Jeorling…

—¿Rehusa?

—Casi, casi, si es rehusar el decirme: «Atkins, mi goleta no está en condiciones para recibir pasajeros. Jamás he admitido ninguno, ni tengo la intención de hacerlo».